目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 緑豊かな境内・人の往来が多い参道

- 江戸時代の一之鳥居が残る表参道

- 二之鳥居や狛犬・北参道

- 戦火を免れた立派な木造社殿

- 本殿御敷地舊趾・八幡神社と秋葉神社

- 稲荷神社と厳島神社・二対の江戸時代の狛犬

- 神楽殿・守武萬代石と常盤松を偲ぶ

- 参道脇の氷川の杜公園には金王相撲跡の土俵

- 2023年の例大祭

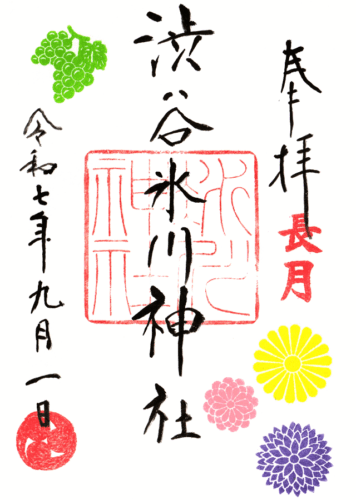

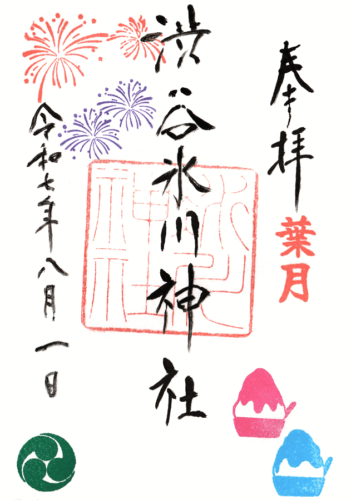

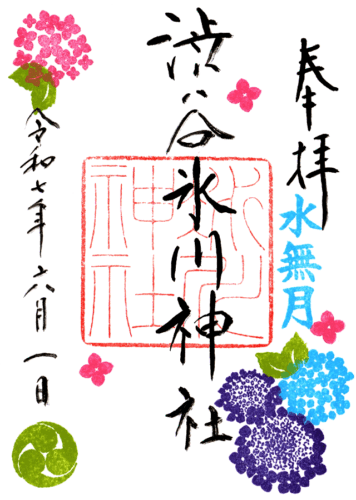

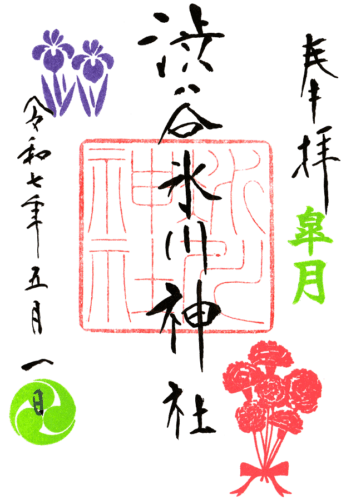

- カラフルな月替り御朱印や限定御朱印

- 立体的な細工が施された細工御朱印

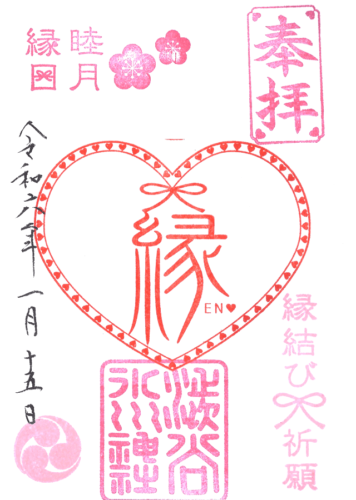

- 毎月15日はいいご縁の日・縁結び御朱印・縁結び祈願祭

- 『名探偵コナン』にも登場した縁結び祈願祭

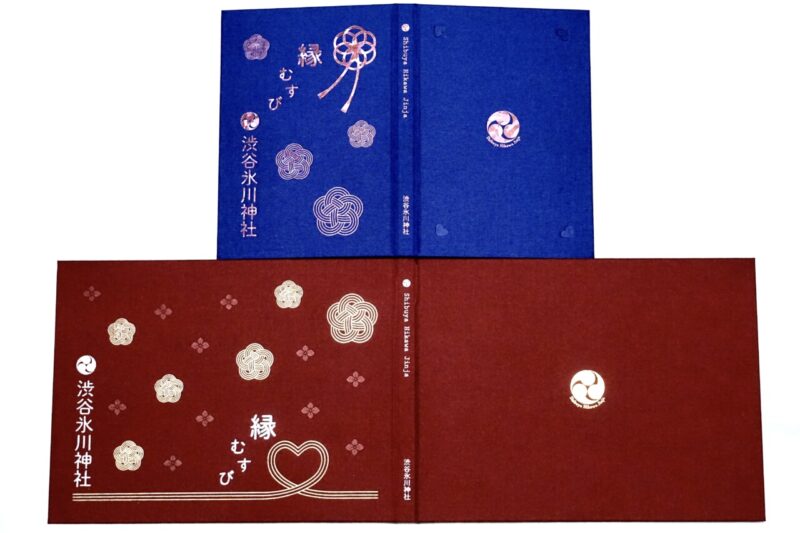

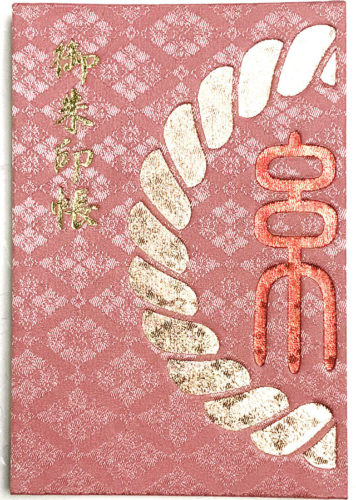

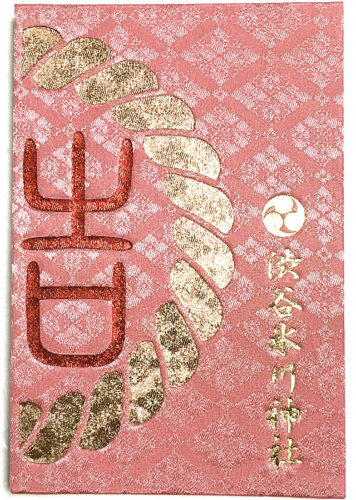

- 人気の縁結び御朱印帳は桃色と緑色の2色

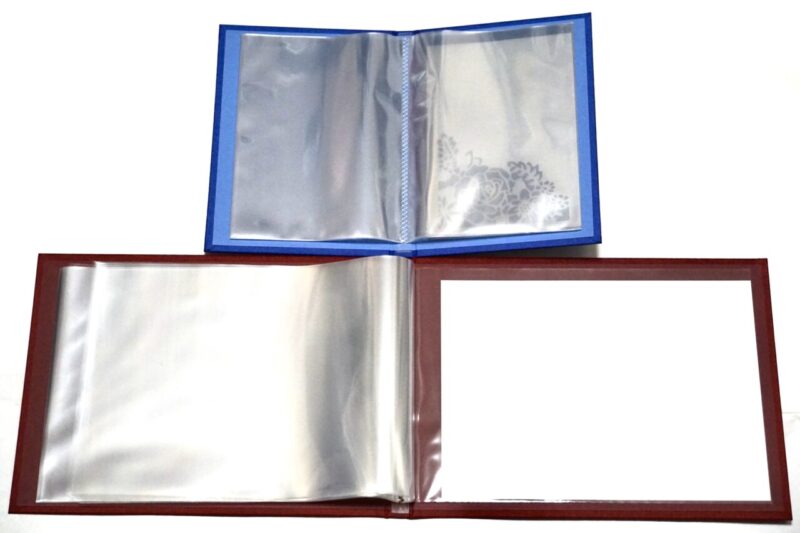

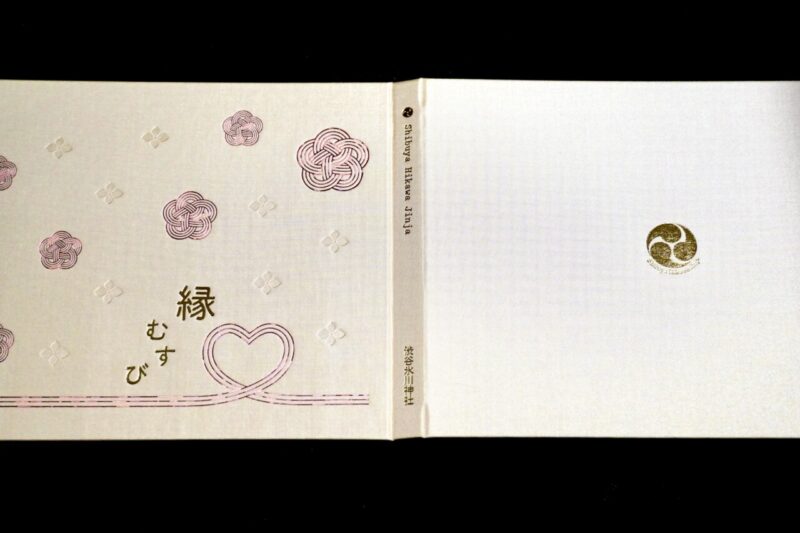

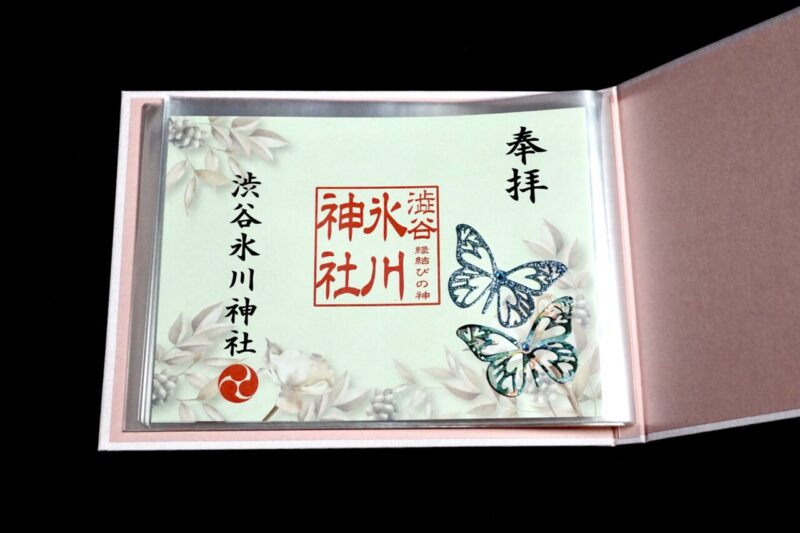

- 通常サイズと見開きサイズの縁結び書き置き御朱印帳

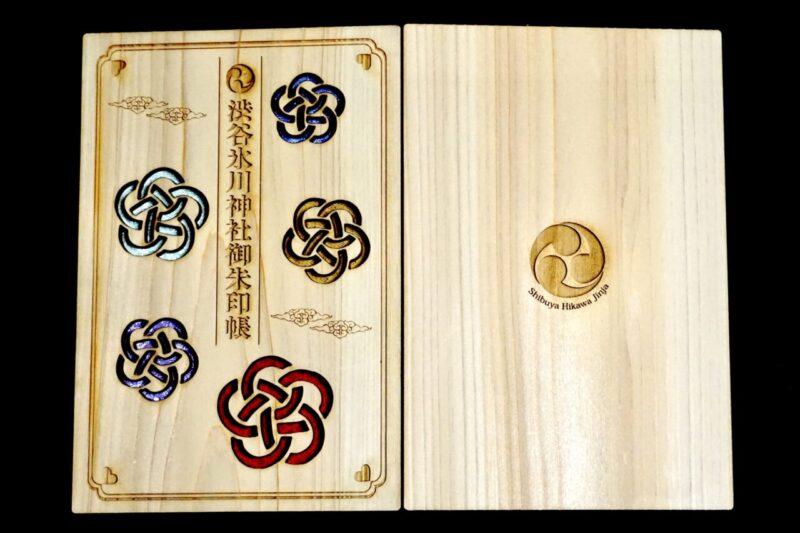

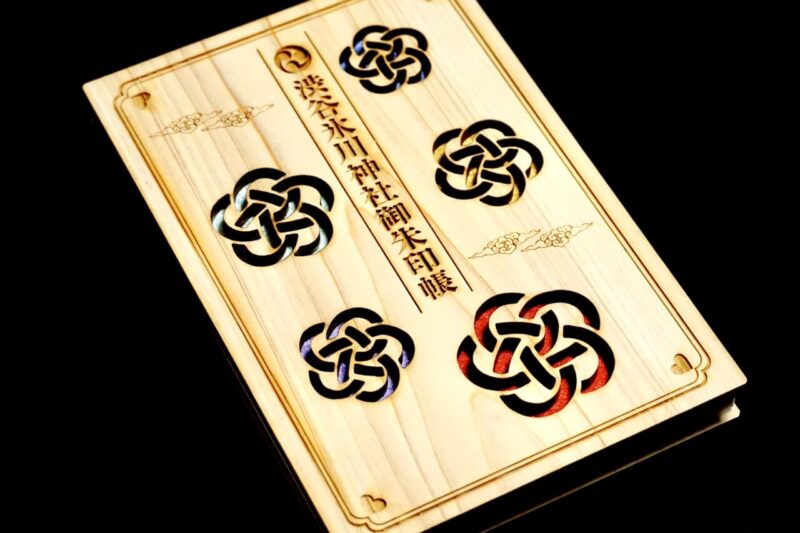

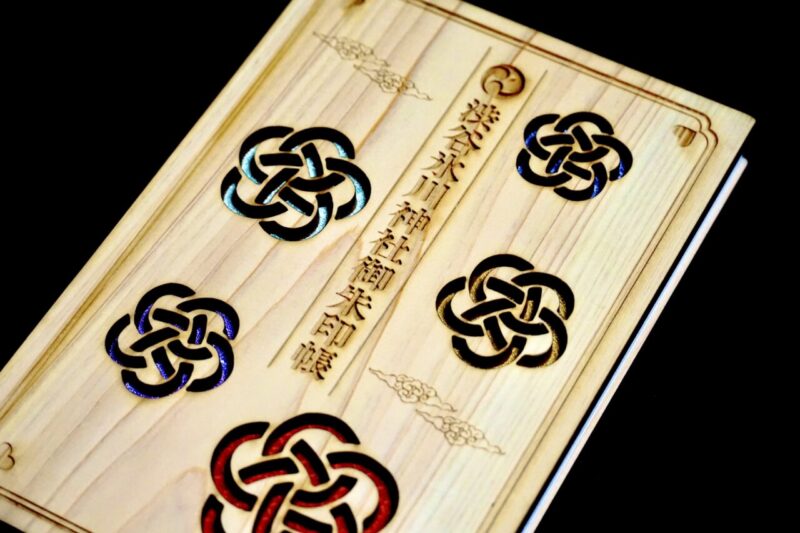

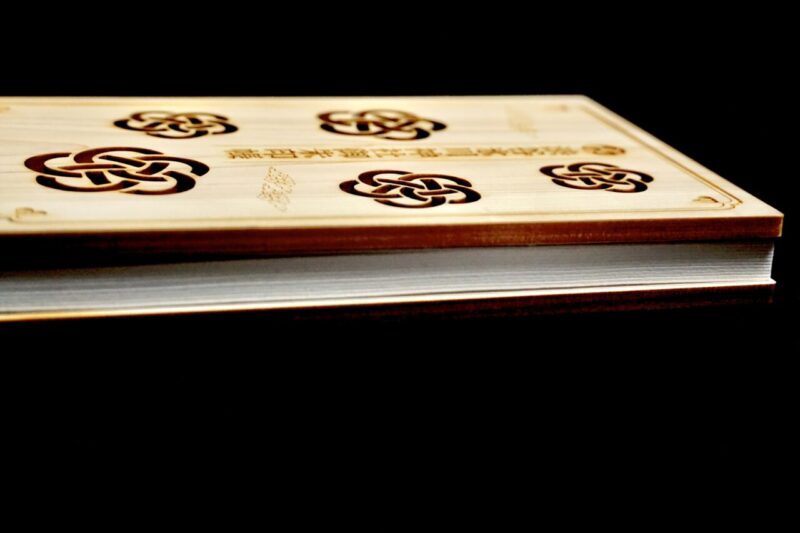

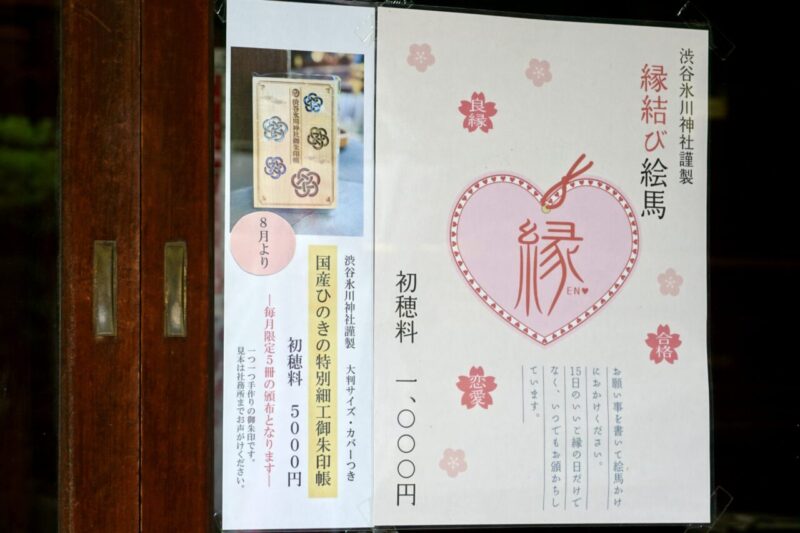

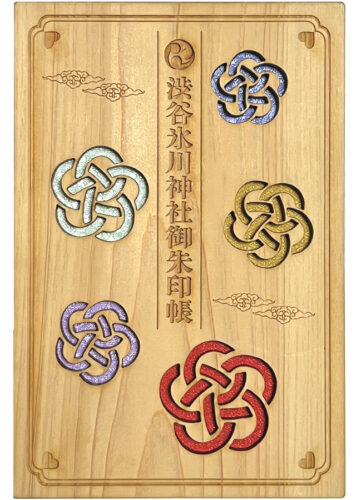

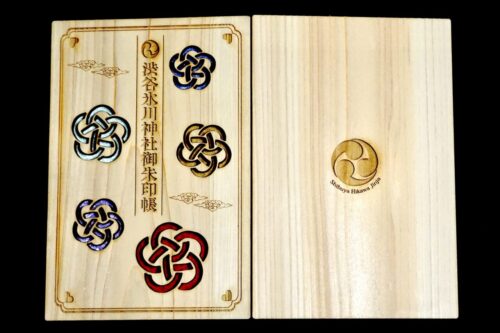

- 毎月5冊限定!国産ひのきの特別細工御朱印帳

- 2024年七夕に合わせて頒布・夏詣縁結び御守り

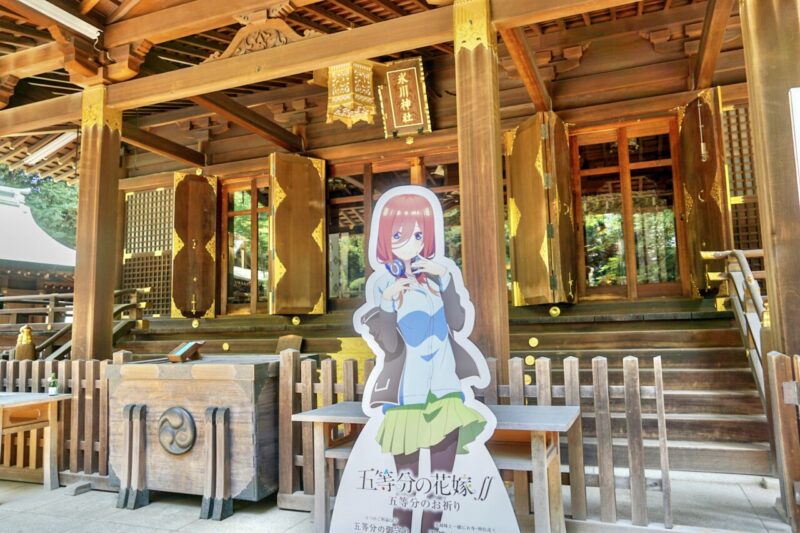

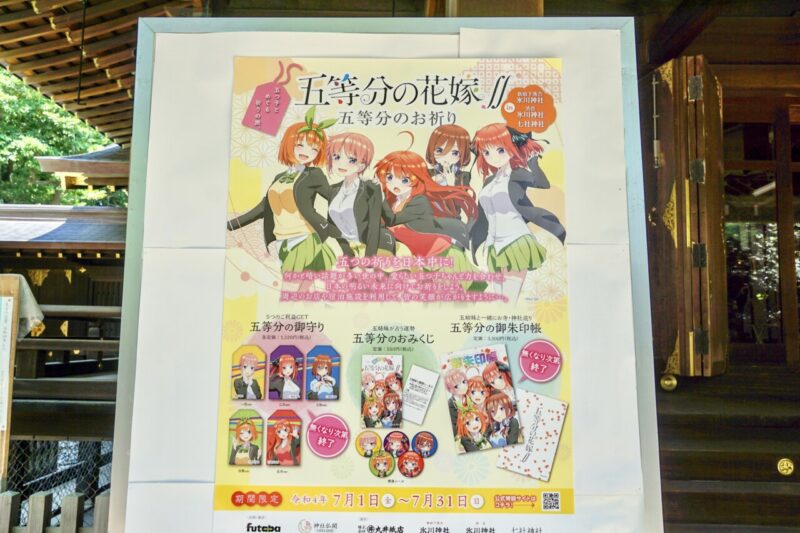

- 2022年7月開催の『五等分の花嫁』コラボ

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

縁結び神社・渋谷区南端一帯の総鎮守

東京都渋谷区東に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下渋谷村・旧下豊澤村(現在の渋谷区南端一帯)の鎮守。

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別のため「渋谷氷川神社」と呼ばれる事が多い。

渋谷最古の神社と伝えられており、江戸時代は「江戸七氷川」のうちの一社に数えられた。

かつては境内で「金王相撲」と呼ばれる相撲が奉納されていたため、江戸郊外三大相撲の一社として知られていた。

近年は縁結びの神社としても知られ、毎月15日は縁結び祈願が行われ特別御朱印も授与される。

神社情報

渋谷氷川神社(しぶやひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴尊・稲田姫命・大己貴尊・天照皇大神

社格等:村社

例大祭:9月中旬の土曜・日曜

所在地:東京都渋谷区東2-5-6

最寄駅:渋谷駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/shibuyahikawa/

御由緒

創始は非常に古く、慶長十年に記された「氷川大明神豊泉寺縁起」によると景行天皇の御代の皇子日本武尊東征の時、当地に素盞鳴尊を勧請したとある。境内には江戸郊外三大相撲の一つ金王相撲の相撲場の跡がある。(東京都神社庁より)

歴史考察

渋谷最古とされる神社

社伝によると、景行天皇の御代(71年-130年)に創建とある。

日本武尊が東征の際、当地に素蓋鳴尊(すさのおのみこと)を勧請したと伝えられている。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

弘仁年間(810年-824年)、慈覚大師(円仁)が「宝泉寺」を開基。

「宝泉寺」が当社の別当寺になったと云う。

第三代天台座主。

遣唐使で渡海した入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の1人で、帰国後は目黒不動尊として知られる「瀧泉寺」など、関東や東北といった東日本に円仁伝承が残る寺社が多く存在しており、後に円仁派は山門派と称された。

この事から「渋谷最古の神社」とされている。

江戸時代の古い史料を見ると、当社の創建については他にも説が残る。

正徳三年(1712)に幕府に出した書上には「起立の年数知れ不申候」とある。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には、源頼朝による創建との記述もある。

いずれにせよ、素蓋鳴尊を祀る氷川信仰の神社として崇敬を集めた。

下渋谷村・下豊澤村の鎮守の氷川社

寛文年間(1661年-1673年)、渋谷村が上渋谷村・中渋谷村・下渋谷村に分村。

当社は下渋谷村の鎮守となった。

当社周辺だけでなく、現在の恵比寿周辺や、広尾の南部(渋谷川より南)を含む広い範囲。

現在の渋谷区南端一帯にあたる。

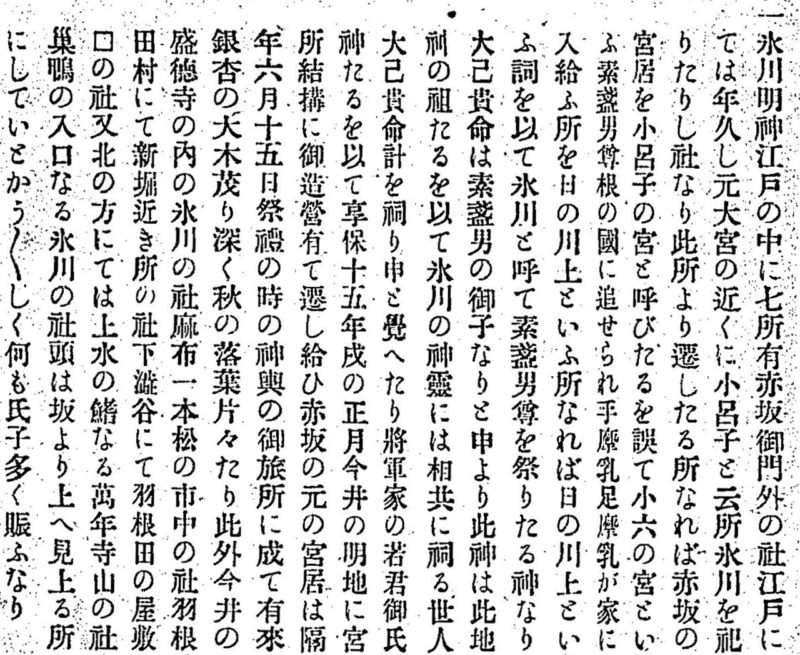

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下豊澤村)

氷川社

下渋谷村及当村の鎮守なり。神体木の立像にて本地は慈覚大師作の薬師、釈迦、阿弥陀、弁天、地蔵、大日、不動、十一面観音、毘沙門、各長一尺三寸なるを安す。当社は渋谷金王丸振興せし旧社なりと、或は右大将頼朝の勧請の社なりと云説あれど、今社傳を失ひたれば詳ならず。例祭は九月二十九日神輿を昇て両村を渡し、又角力を興行す。東叡山五世公弁法親王の筆、氷川大明神の五字一幅を社寶とす。

末社

太神宮山王天満宮稲荷疱瘡神合社。弁財天社。当社を正五九月三度の神事には仮に神楽殿とす。

常盤松(中略)

別當寶泉寺

下豊澤村の「氷川社」として記されているのが当社。

下渋谷村と下豊澤村の鎮守だった事が記されている。

御神体は慈覚大師(円仁)作の木の立像と伝えられている。

また「当社は渋谷金王丸振興せし旧社なり」「或は右大将頼朝の勧請の社なりと云」と云うように、渋谷金王丸の伝承や、源頼朝による勧請説も記してあるが、いずれも社伝は失っているため不明とも記されている。

例祭になると「角力を興行す」と記されており、これが江戸郊外三大相撲の1つ「金王相撲」であった。(詳しくは後述)

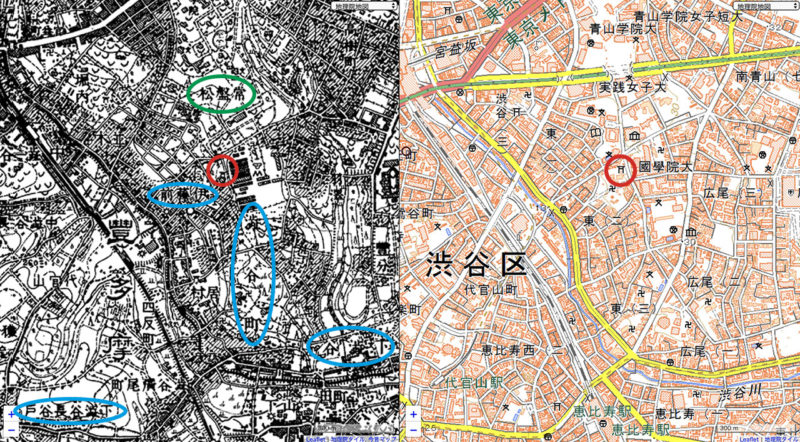

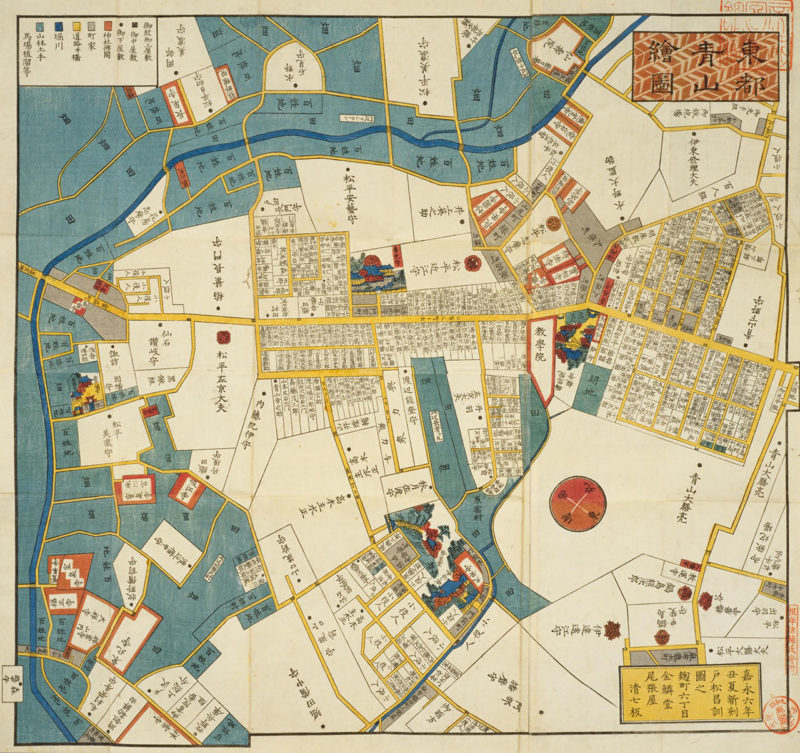

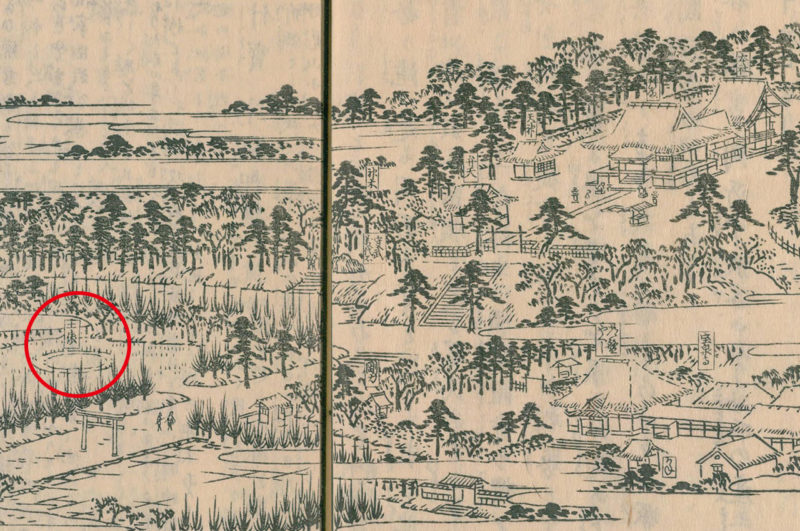

江戸切絵図から見る当社

下渋谷村と下豊澤村の鎮守である当社であるが、当時の渋谷はまだのどかな農村であった。

そうした様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の渋谷・青山周辺の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の左下に描かれている。

赤円で囲ったのが「氷川宮」と書いてある当社。

当社と共に「寶泉寺」が一緒に描かれており、これが当社の別当寺。

周囲が田畑・百姓地で囲まれており、のどかな農村だった事が窺える。

江戸七氷川の1社に数えられる

元文・明和年間(1736年-1772年)に記されたと見られる、筆者不詳の古随筆『望海毎談』には江戸の氷川明神が7社記されている。

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する7社で、そのうちの1社であった。

『望海毎談』に記されている7社は以下の通り。

「赤坂氷川神社」

「赤坂氷川神社」に合祀

「麻布氷川神社」

「白金氷川神社」

「渋谷氷川神社」

「小日向神社」

「簸川神社」

https://jinjamemo.com/archives/shibuyahikawajinja.html

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する「江戸七氷川」のうちの1社として紹介されている。

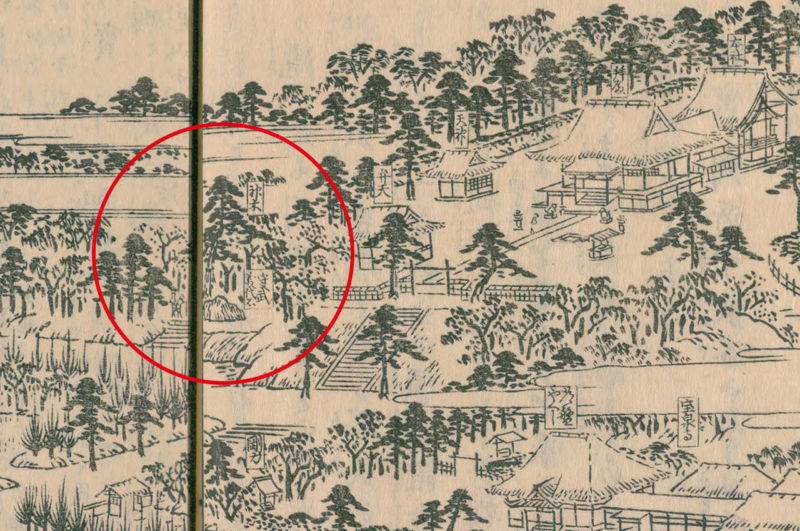

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「渋谷氷川明神社」と描かれた当社。

当時のこの一帯の風景が窺え、当時の渋谷は林や畑の多い、全く開けていない土地なのが分かる。

境内の前に流れるのは渋谷川であり、茂った森林の中にある社だったのが見て取れる。

現在は参道を進み左手に社殿があるが、当時は参道の正面に社殿があった事も分かる。

現在の境内にも「本殿御敷地舊地」の碑が建つように、かつては参道の正面に社殿が鎮座していた。

現在の境内にも「本殿御敷地舊地」の碑が建つように、かつては参道の正面に社殿が鎮座していた。

赤円で囲った箇所に「土俵」の文字があり、絵としても土俵が描かれている。

これがいわゆる「金王相撲」として伝わる当社の相撲場。

江戸郊外三大相撲である金王相撲

江戸時代の頃には、例祭になると奉納相撲が行われていた。

『江戸名所図会』にも描かれている、参道脇の土俵で行われた相撲は「金王相撲」と呼ばれ、江戸から様々な見物人が多く集まったと云う。

渋谷の地名由来となった渋谷氏の一族で、渋谷に鎮座する「金王八幡宮」の社名由来にもなった人物。

当主の渋谷重家にはしばらく子がなく跡継ぎでできなかったため、一族の鎮守「金王八幡宮」に夫婦で祈願したところ、妻の胎内に金剛夜叉明王が宿る霊夢を見て、子を授かる事ができたため、金剛夜叉明王の上下の二字を頂き渋谷金王丸と称された。

謎の多い人物としても知られ、金王丸として『平治物語』に登場し、源義朝の愛妾である常盤御前にその死を伝えた義朝の郎党・金王丸として記されている。

また『吾妻鏡』『平家物語』に登場する源頼朝の御家人・土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)ではないかとも伝わり、頼朝に従い武勲をあげ、義経を討つようにと命令され義経の館に討ち入ったものの、常盤御前と共にいた幼い義経を覚えていたため討つことができず、逆に討たれたとも伝わる。

当社の相撲は、「世田谷八幡宮」「大井鹿嶋神社」と共に、江戸郊外三大相撲とも呼ばれた。

その名残で、現在も境内には土俵が置かれている。

参道脇が「氷川の杜公園」として整備されている児童公園になっていて、その一画に相撲場跡として土俵が存在。

参道脇が「氷川の杜公園」として整備されている児童公園になっていて、その一画に相撲場跡として土俵が存在。

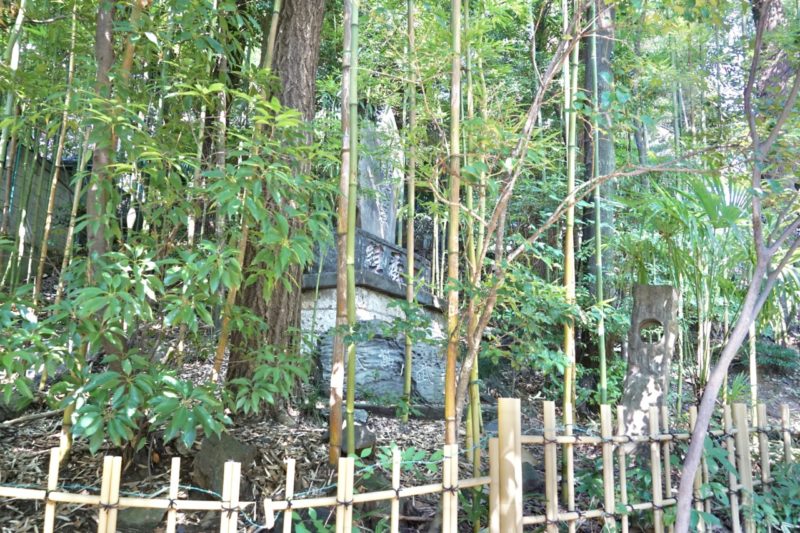

常盤御前の伝説が残る御神木の常盤松

当社には古くから「常盤松」と呼ばれた御神木があり名所であった。

以下に、『新編武蔵風土記稿』の常盤松の項目を詳しく記す。

(下豊澤村)

氷川社

(中略)

常盤松

廻一丈二尺余。傳へ云、左馬頭義朝の妾常盤の植し所にて、其色紙別当寶泉寺什寶として今に蔵す。計下に出せり。是よりして常盤の松と呼ならはせりと云。按に義朝か妾当国に下りしこと未所見なし。永禄の頃世田谷の城主吉良左兵衛頼康の妾に常盤と呼しものあり。衆妾に妬まれ、遂に世田谷村小橋の邊にて自殺せしかは、其橋を今に常盤橋と呼。又同郡馬引澤村八幡社、及若林村香林寺、弦巻村常在寺等にも此人のことを傳たり。且世田谷より当所は程近き所なれば、此松を植しは頼康か妾常盤なるへし。然るを義朝か妾の旧名なるを以てかく誤り傳へしならん。此樹下に萬代石と刻したる石あり。浪人斎藤定易建る所にて九十年程に及ふ。其子孫今松平備前守藩士なり。

当社の項目に付随して「常盤松(ときわまつ)」と記されており、これが当社の御神木。

常盤御前が植えたと伝承が残る松であったと云う。

源義朝(頼朝・義経の父)が寵愛した側室。

その子に牛若(後の源義経)がおり、義経の実母として知られる。

但し、『新編武蔵風土記稿』の記述によると、常盤御前が当地を訪れた記録がないため、永禄年間(1558年-1570年)の世田谷城主・吉良頼康の側室である常盤が植えたものであり、後世になって誤って伝えられものだと記している。

『江戸名所図会』を見てみると、参道左手に「神木」「守武萬代石」の文字が見える。

これが常盤松の跡であり、現在の境内では神楽殿の後ろあたりになる。

既に常盤松は枯れていたようで、その傍らに「守武萬代石」の石と古株が残っていたと云う。

そのため描かれている御神木は、後に植えられたものであろう。

現在も「守武萬代石」の石があり、この一画に常磐松があったものとみられる。

現在も「守武萬代石」の石があり、この一画に常磐松があったものとみられる。

当社の御神木としての伝承を持つ常盤松であるが、安政大地震以後に当社近くに移転してきた薩摩藩下屋敷にも立派な松の古木があり、「千両の値打ちが付くほどの銘木」と賞賛され、これも「常盤松」と呼ぶようになった。

戦時中に枯木となってしまったが、常磐松町と云う地名の由来となり、現在は常陸宮邸(常盤松御用邸)となっている。

当社の境内にあったと云う、常盤松が元祖で、この常磐松とは別物。

明治維新以後と戦後の歩み

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十二年(1879)、下豊澤村が下渋谷村に編入。

両村とも当社の氏子地域であり、当社は下渋谷村の鎮守として崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって上渋谷村・中渋谷村・下渋谷村、麻布区の一部、赤坂区の一部が合併して渋谷村が成立。

当地は渋谷村下渋谷となる。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

下渋谷という地名や、常盤松という地名を見る事もできる。

こうした一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

昭和十三年(1938)、社殿を改築。

第二次世界大戦の戦火を逃れたため、この社殿が現存。

第二次世界大戦の戦火を逃れたため、この社殿が現存。

戦後になり境内整備が進む。

現在では渋谷区南端一帯の鎮守として崇敬を集めている。

境内案内

緑豊かな境内・人の往来が多い参道

最寄駅である渋谷駅から明治通りをやや歩き、左に曲がると参道入口。

渋谷区の立地にありながら約4,000坪の緑豊かな境内を維持。

渋谷区の立地にありながら約4,000坪の緑豊かな境内を維持。

境内全域が渋谷区の保存樹林。

境内全域が渋谷区の保存樹林。

当社の境内の裏手には國學院大学があるため、学生が参道を通って通学する姿をよく見かける。

そのため通学路として参道を利用する学生が多いため、人の往来の多い参道なのが特徴。

そのため通学路として参道を利用する学生が多いため、人の往来の多い参道なのが特徴。

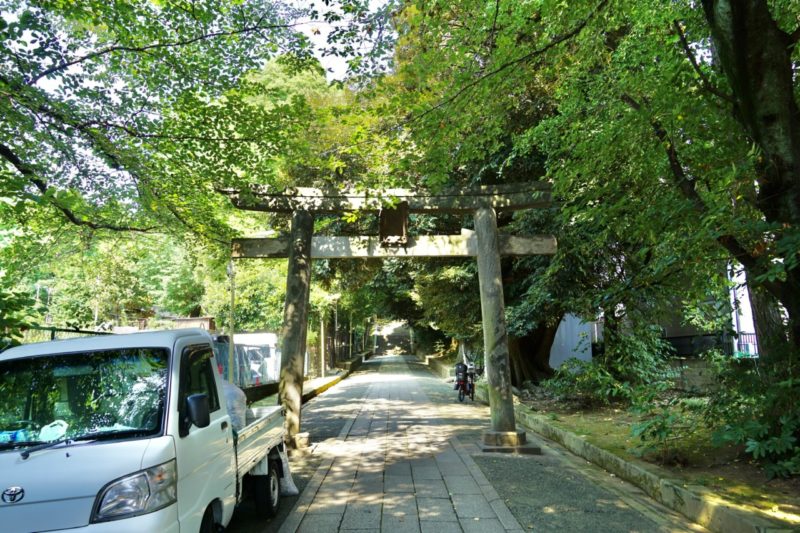

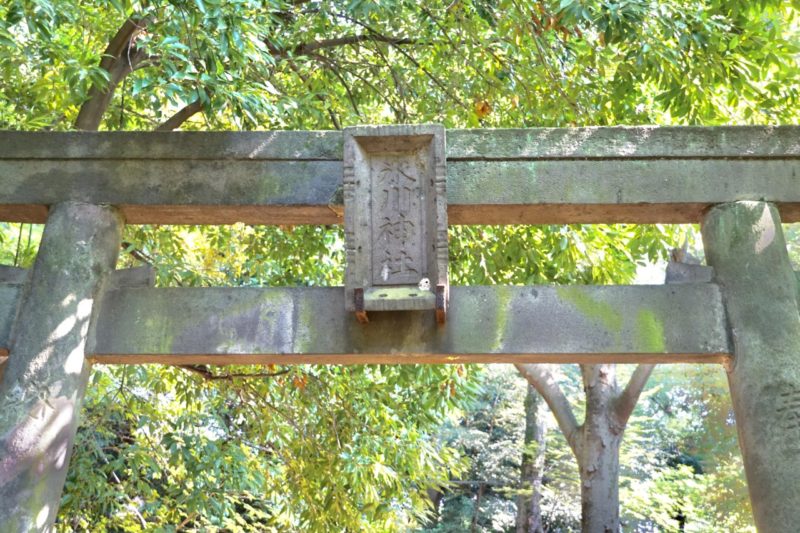

江戸時代の一之鳥居が残る表参道

社号碑の奥に一之鳥居。

一之鳥居の手前に古い鳥居土台があり、かつては現在よりも手前に鳥居があったと思われる。

一之鳥居の手前に古い鳥居土台があり、かつては現在よりも手前に鳥居があったと思われる。

一之鳥居は安永四年(1775)建立で、大変古い石鳥居。

一之鳥居は安永四年(1775)建立で、大変古い石鳥居。

現存しているのが素晴らしい。

現存しているのが素晴らしい。

参道が真っ直ぐ伸び、左手には金王相撲跡の土俵のある氷川の杜公園。(詳しくは後述)

その先に石段。

その先に石段。

比較的長い参道が続く。

比較的長い参道が続く。

二之鳥居や狛犬・北参道

石段の先に再び石段があり、二之鳥居。

やや左斜に伸びる形で、真っ直ぐ参道が伸びていた江戸時代より配置転換が行われたと思われる。

やや左斜に伸びる形で、真っ直ぐ参道が伸びていた江戸時代より配置転換が行われたと思われる。

二之鳥居の両脇に一対の狛犬。

二之鳥居の両脇に一対の狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬。

彫りが深い狛犬で、阿吽の向きが通常とは逆。

彫りが深い狛犬で、阿吽の向きが通常とは逆。

表参道とは別に渋谷図書館入口近くから入る北参道。

こちらにも北参道の鳥居。

こちらにも北参道の鳥居。

この先、左手に二之鳥居への石段が続く形。

この先、左手に二之鳥居への石段が続く形。

手前には一対の狛犬。

明治二十九年(1896)奉納の狛犬で、石工・中村勝五郎の作。

明治二十九年(1896)奉納の狛犬で、石工・中村勝五郎の作。

美しい造形美で勝五郎の作は、「金王八幡宮」「代々木八幡宮」「碑文谷八幡宮」などにも奉納されている。

美しい造形美で勝五郎の作は、「金王八幡宮」「代々木八幡宮」「碑文谷八幡宮」などにも奉納されている。

二の鳥居を潜って左手に90度曲がる形で手水舎。

その先が社殿となる。

その先が社殿となる。

戦火を免れた立派な木造社殿

表参道から左手に90度曲がった先に社殿。

昭和十三年(1938)に改築された社殿。

昭和十三年(1938)に改築された社殿。

戦火を免れており、その後も改修されつつ状態よく維持されているのが窺える。

戦火を免れており、その後も改修されつつ状態よく維持されているのが窺える。

立派で重厚感のある社殿。

立派で重厚感のある社殿。

本殿は僅かにその姿を確認する事ができるが、同様に綺麗に維持されている。

本殿は僅かにその姿を確認する事ができるが、同様に綺麗に維持されている。

本殿御敷地舊趾・八幡神社と秋葉神社

社殿から見て右手に本殿御敷地舊趾。

かつては、参道の正面に社殿が置かれていたが、現在の社殿を正遷座した際に配置転換。

かつては、参道の正面に社殿が置かれていたが、現在の社殿を正遷座した際に配置転換。

旧社殿跡には本殿御敷地舊趾の石碑が置かれている。

旧社殿跡には本殿御敷地舊趾の石碑が置かれている。

かつてはこの位置に社殿が置かれていた事が分かる。

かつてはこの位置に社殿が置かれていた事が分かる。

本殿御敷地舊趾の近くに境内社が2社。

左手に鎮座するのは八幡神社。

左手に鎮座するのは八幡神社。

手前に古い狛犬。

手前に古い狛犬。

右は完全に破損しているが、かなり古いものなのが窺える。

右は完全に破損しているが、かなり古いものなのが窺える。

その左には百度石。

その左には百度石。

八幡神社の隣に秋葉神社。

こちらも手前に小さな狛犬。

こちらも手前に小さな狛犬。

こちらも一部破損しているが、動きのある狛犬で小さいながら躍動感がある。

こちらも一部破損しているが、動きのある狛犬で小さいながら躍動感がある。

稲荷神社と厳島神社・二対の江戸時代の狛犬

社殿と向かい合う形で稲荷神社。

前には神狐像。

前には神狐像。

古いものから比較的新しいものまで様々。

古いものから比較的新しいものまで様々。

表情も様々でユニーク。

表情も様々でユニーク。

その左手に厳島神社。

江戸時代の頃に弁財天社と記されていたのがこちら。

江戸時代の頃に弁財天社と記されていたのがこちら。

厳島神社の手前には二対の古い狛犬が置かれている。

右手前の狛犬は明治八年(1875)に奉納されたもので、実に良い造形美。

右手前の狛犬は明治八年(1875)に奉納されたもので、実に良い造形美。

若干苔むした部分もあり実によい造り。

若干苔むした部分もあり実によい造り。

その奥の狛犬は寛政六年(1794)とさらに古い。

その奥の狛犬は寛政六年(1794)とさらに古い。

阿吽共にユニークでよい表情。

阿吽共にユニークでよい表情。

神楽殿・守武萬代石と常盤松を偲ぶ

社殿の手前左手には神楽殿。

現在はないものの、かつてはこの神楽殿の奥に江戸時代以前の御神木である常盤松があった。

現在はないものの、かつてはこの神楽殿の奥に江戸時代以前の御神木である常盤松があった。

二之鳥居の手前左手の一画が常磐松があったエリア。

二之鳥居の手前左手の一画が常磐松があったエリア。

『江戸名所図会』にも描かれた「守武萬代石」の石が今も残る。

『江戸名所図会』にも描かれた「守武萬代石」の石が今も残る。

参道脇の氷川の杜公園には金王相撲跡の土俵

参道の左手には金王相撲跡の土俵のある氷川の杜公園。

この公園内にかつての金王相撲跡を残す土俵が置かれている。

この公園内にかつての金王相撲跡を残す土俵が置かれている。

江戸時代の頃に土俵があった位置と同じ位置に整備されているのが喜ばしい。

江戸時代の頃に土俵があった位置と同じ位置に整備されているのが喜ばしい。

児童公園になっているため、近くの保育園や小さなお子様と親で訪れている姿をよく見かけ、地域の方々に親しまれている。

児童公園になっているため、近くの保育園や小さなお子様と親で訪れている姿をよく見かけ、地域の方々に親しまれている。

紫陽花が綺麗に咲く公園。

紫陽花が綺麗に咲く公園。

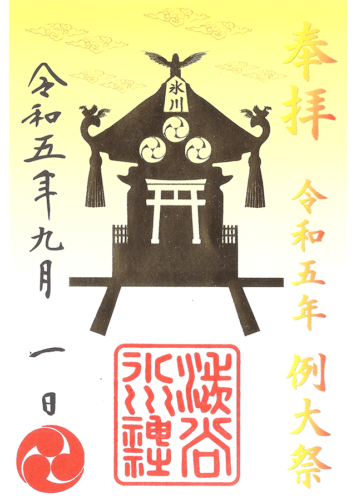

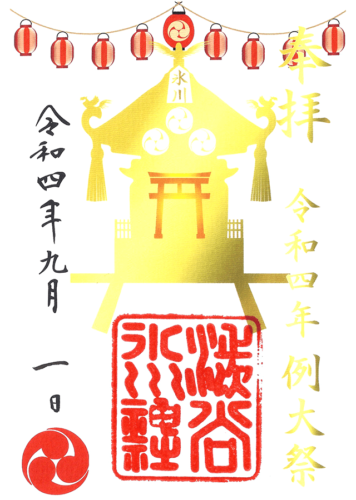

2023年の例大祭

2023年の例大祭はコロナ禍から久しぶりの制限のない例大祭に。

明治通りから続く参道にもずらっと露店。

明治通りから続く参道にもずらっと露店。

参道にも数多くの露店で大賑わい。

参道にも数多くの露店で大賑わい。

日中の様子だが夜はかなり凄い賑わいに。

日中の様子だが夜はかなり凄い賑わいに。

都内の例大祭では珍しくカラオケ大会が開催され最終日は盆踊りも。

都内の例大祭では珍しくカラオケ大会が開催され最終日は盆踊りも。

町会神輿や子供神輿の渡御も行われた。

町会神輿や子供神輿の渡御も行われた。

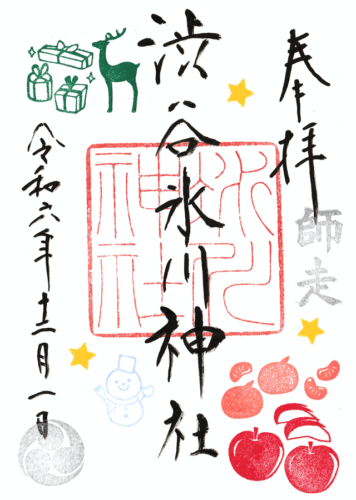

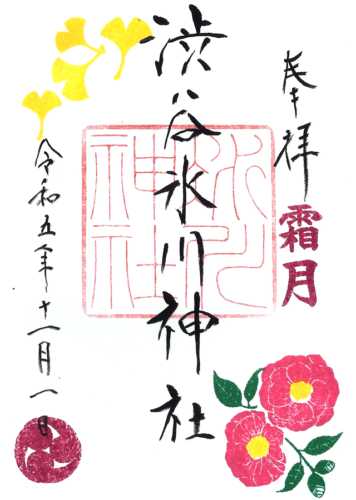

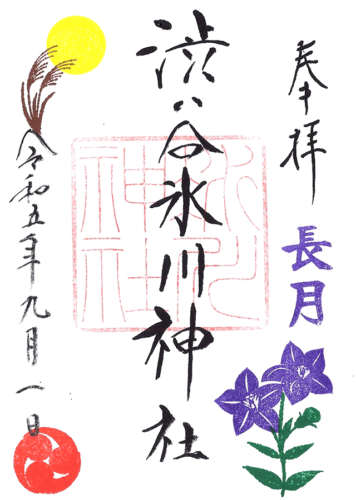

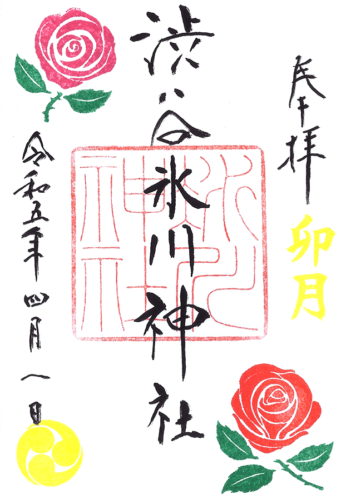

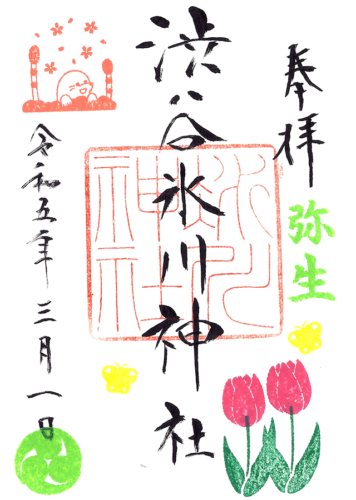

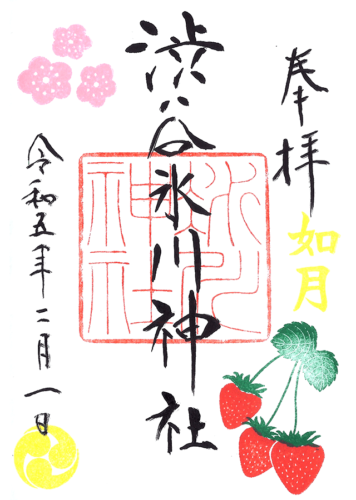

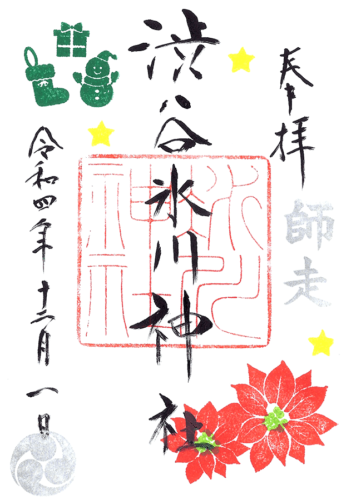

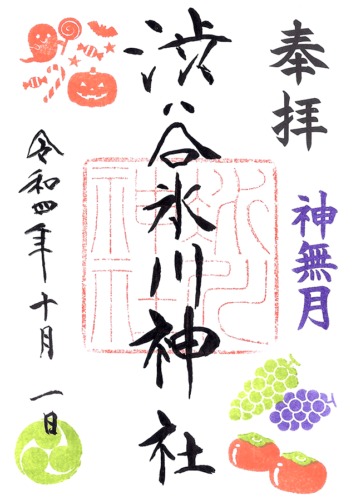

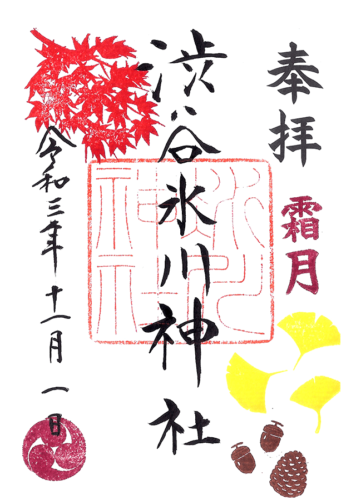

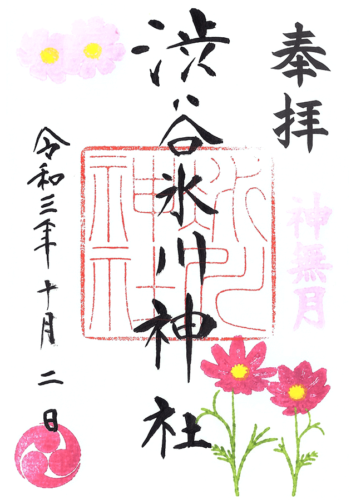

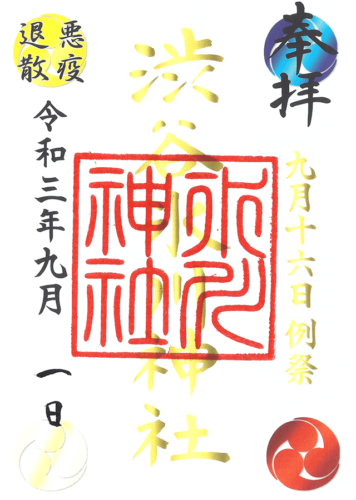

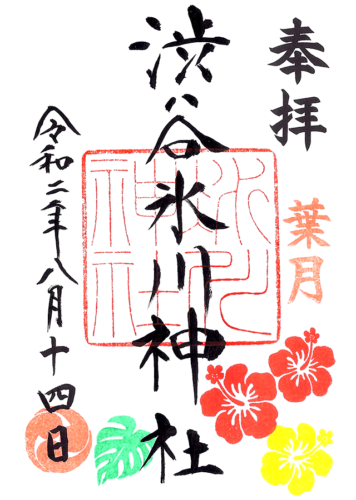

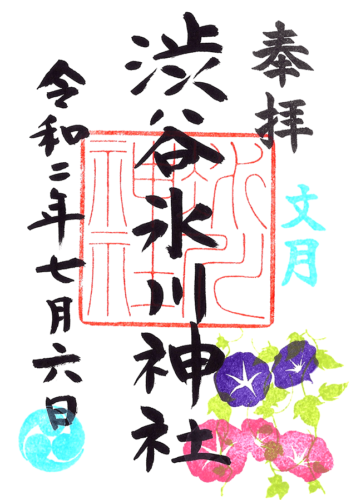

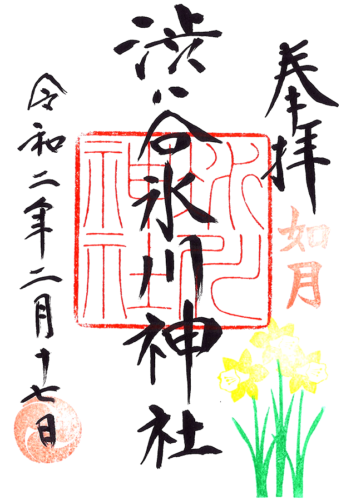

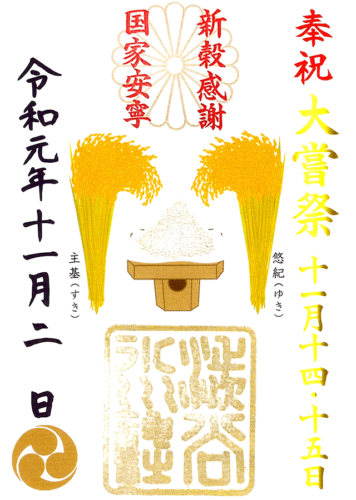

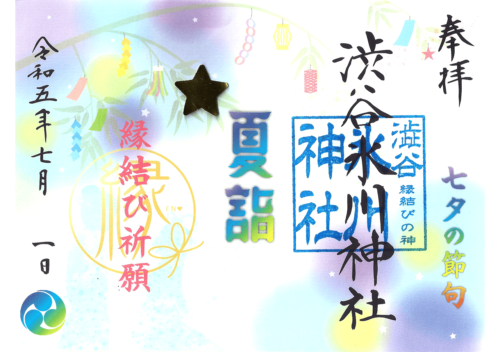

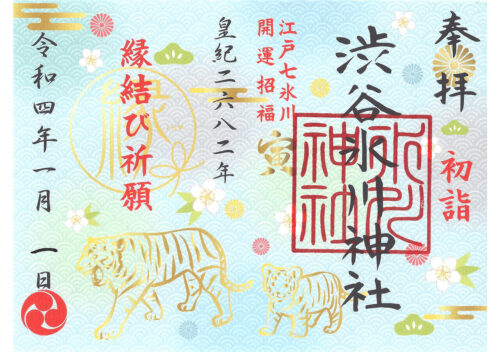

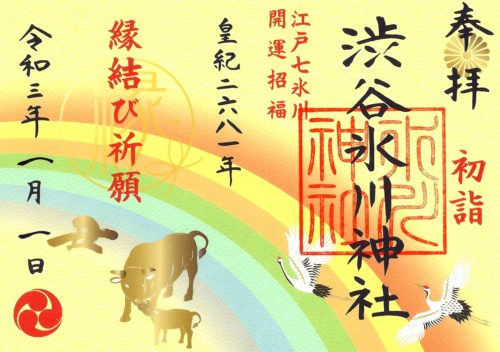

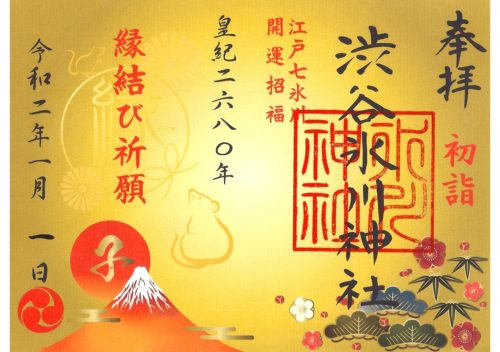

カラフルな月替り御朱印や限定御朱印

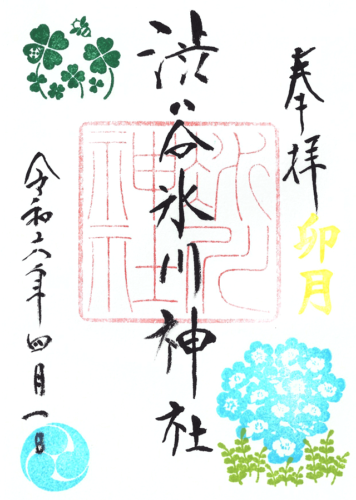

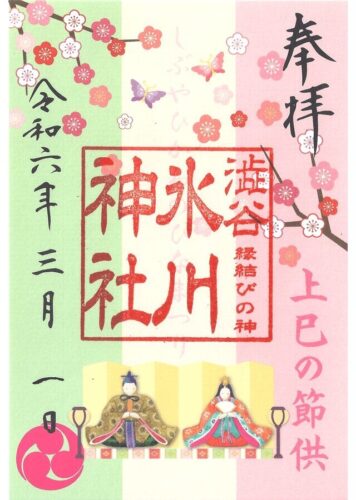

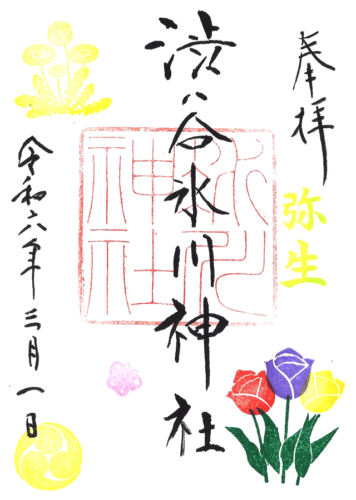

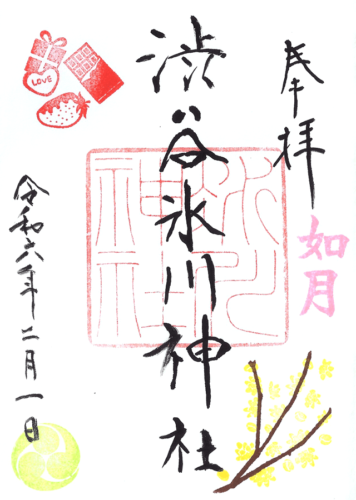

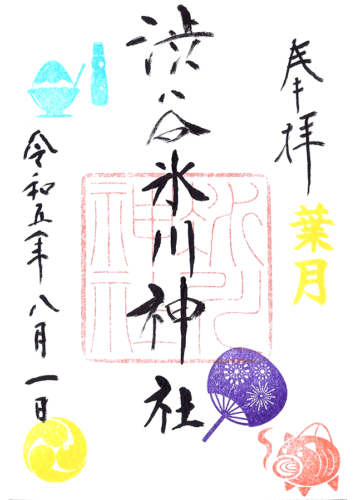

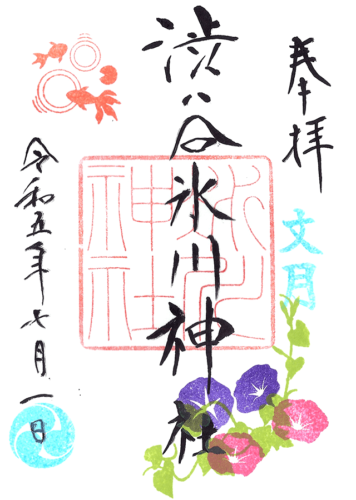

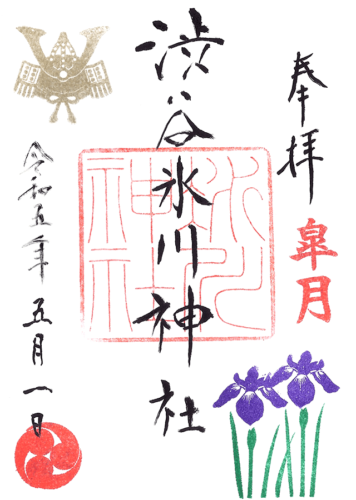

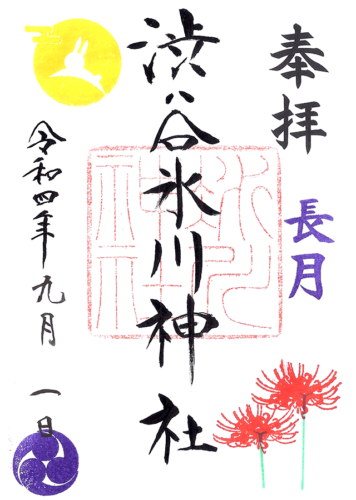

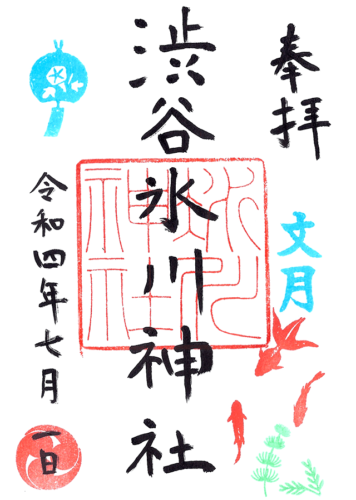

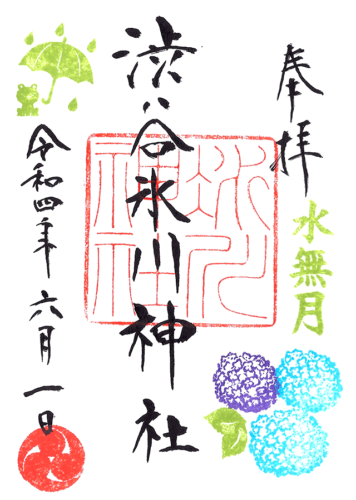

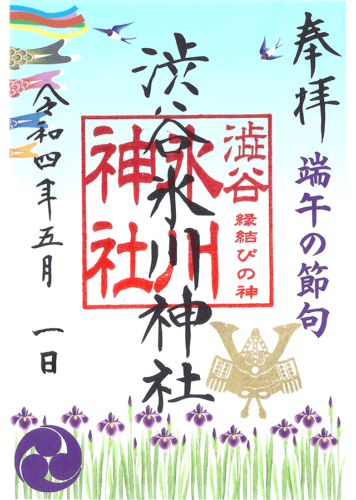

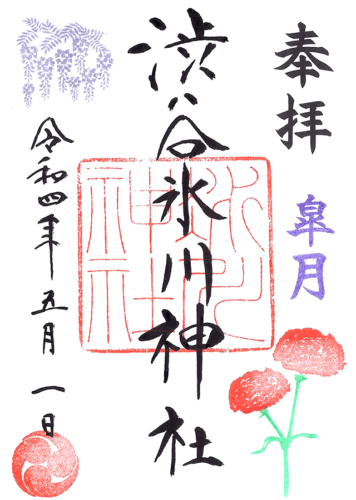

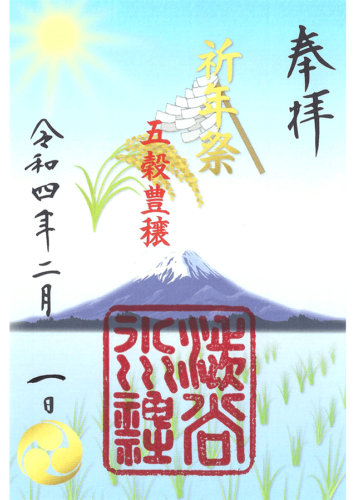

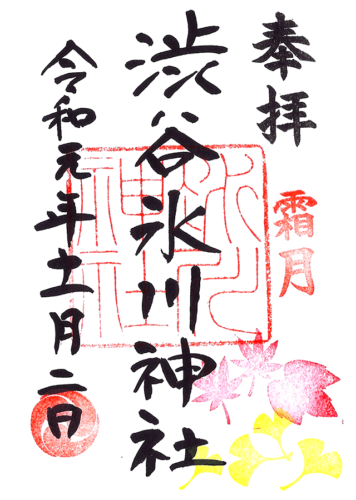

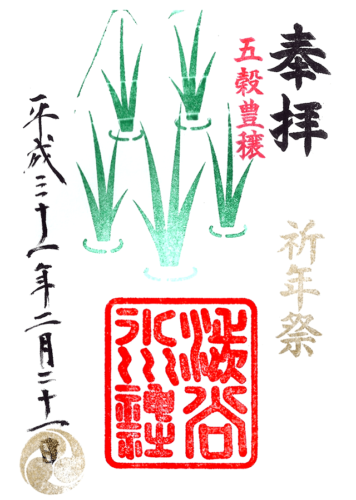

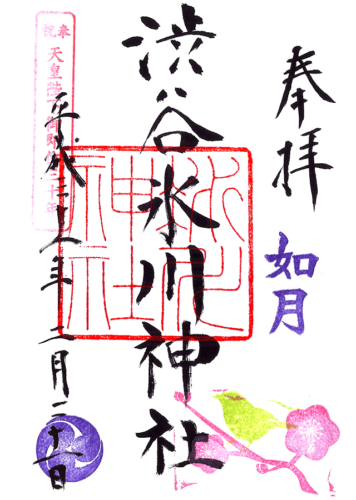

現在は月替りの限定御朱印や祭事に応じた御朱印を授与。

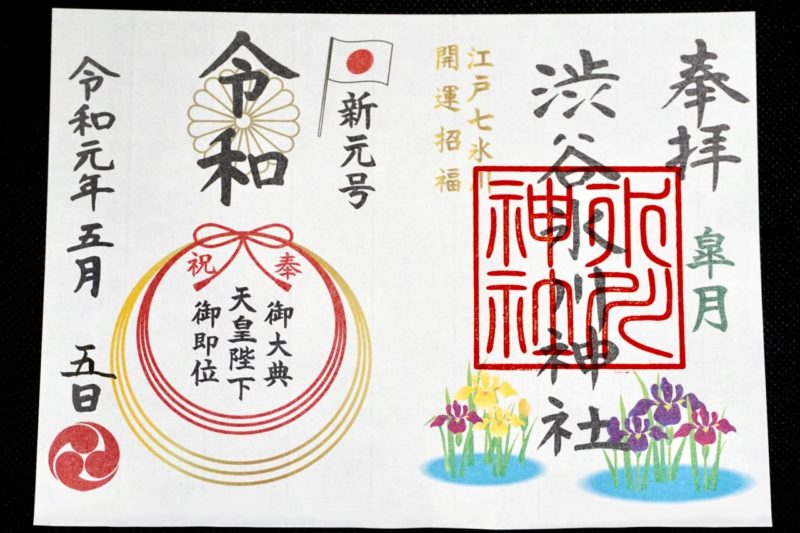

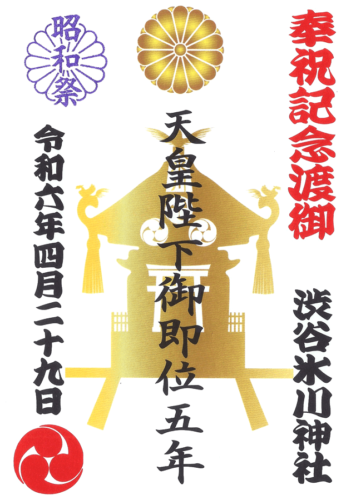

2019年5月の限定御朱印は令和奉祝の御朱印。

2019年5月の限定御朱印は令和奉祝の御朱印。

こちらは2019年9月の例大祭御朱印。

こちらは2019年9月の例大祭御朱印。

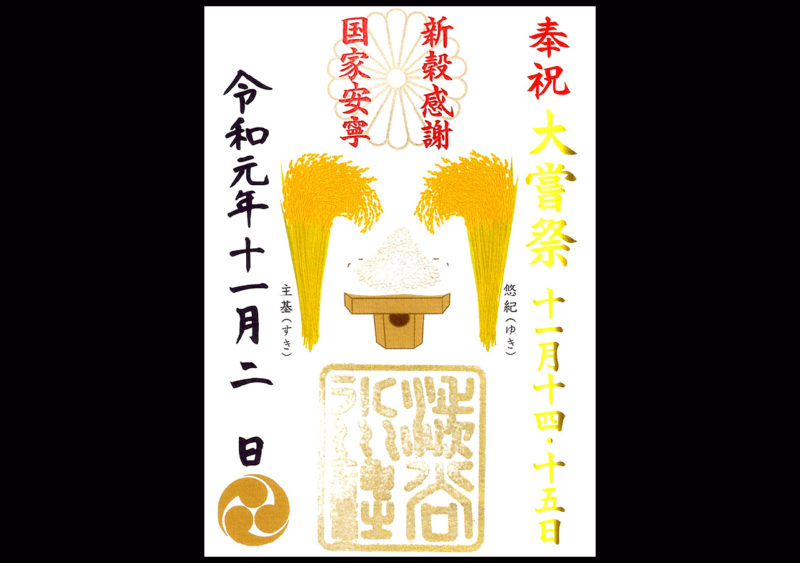

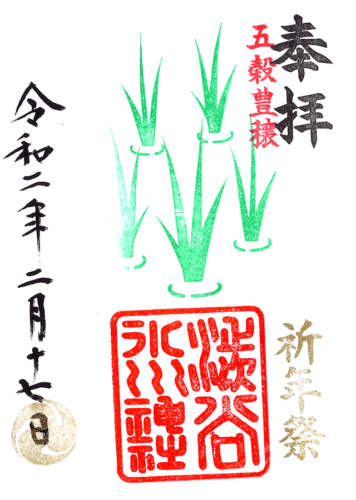

こちらは令和元年(2019)11月14日・15日の大嘗祭を祝した特別御朱印。

こちらは令和元年(2019)11月14日・15日の大嘗祭を祝した特別御朱印。

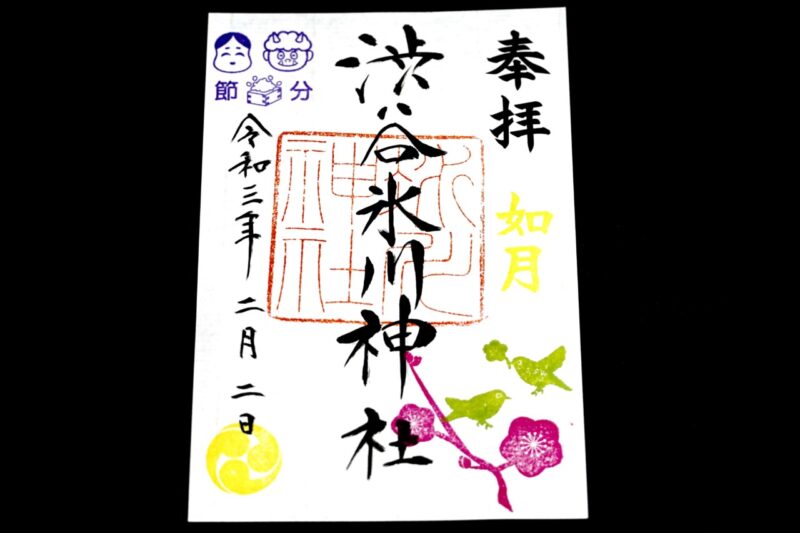

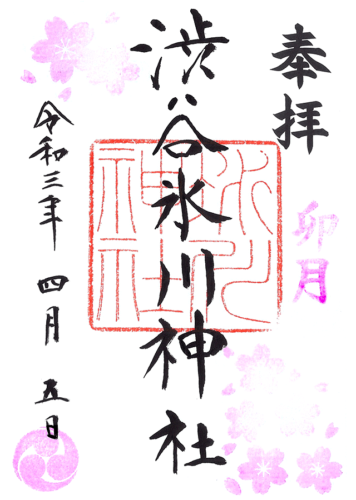

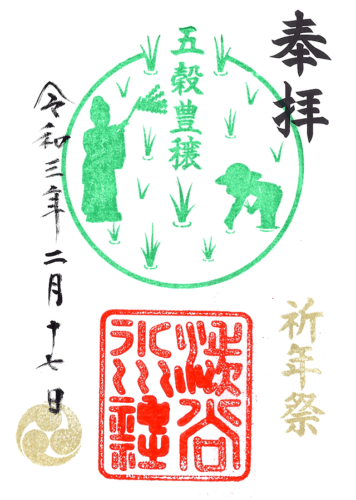

2021年如月(2月)の月替り御朱印。

2021年は147年ぶりに節分が2月2日に。

2021年は147年ぶりに節分が2月2日に。

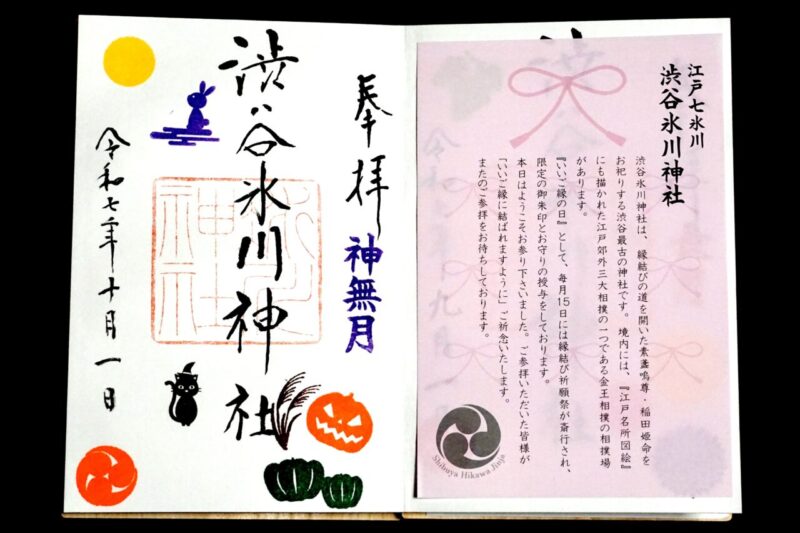

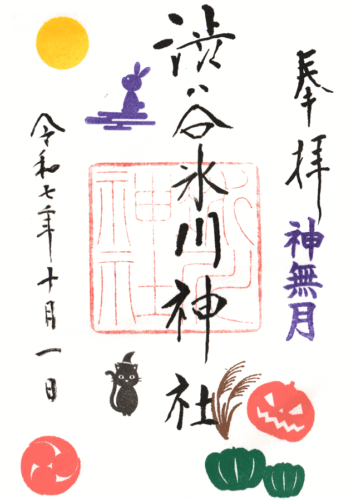

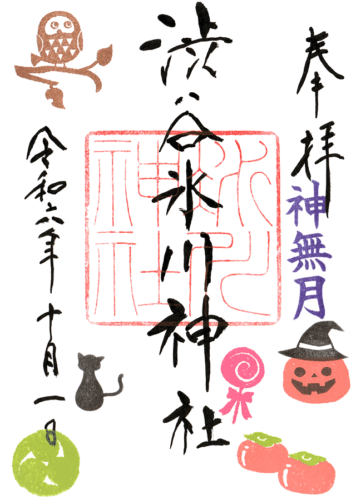

こちらは2025年10月の月替り御朱印。

ハロウィンとお月見的なデザイン。

ハロウィンとお月見的なデザイン。

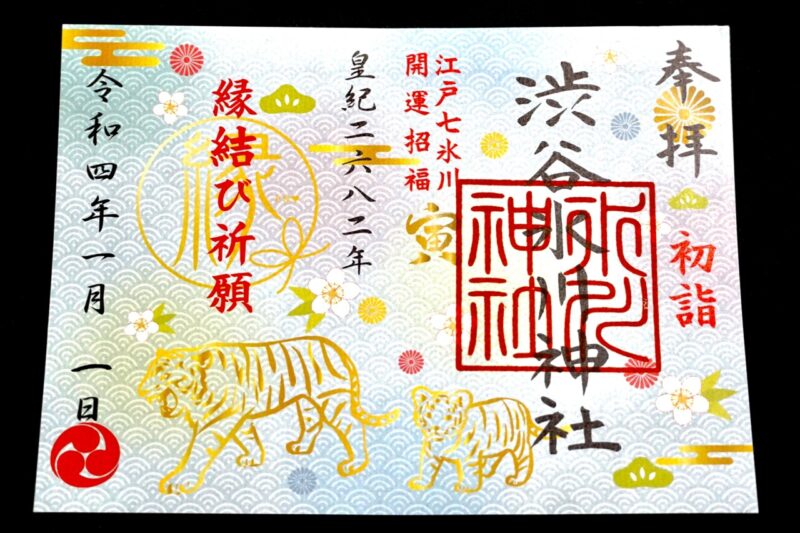

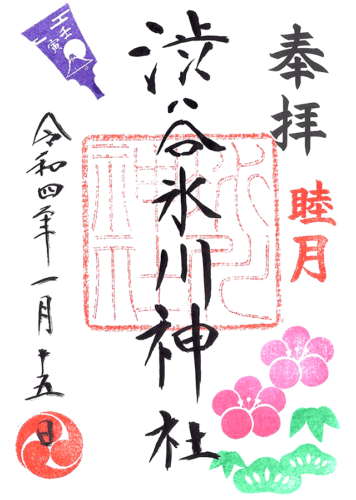

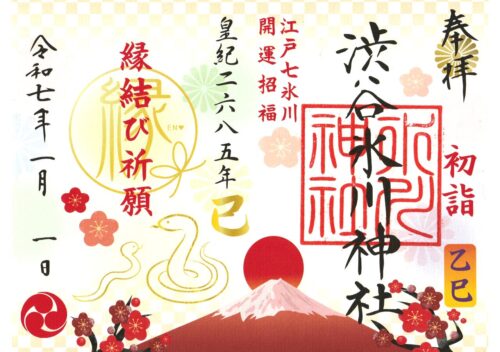

2022年の初詣特別御朱印。

寅年の寅と青海波、縁結び祈願の賑やかな御朱印。

寅年の寅と青海波、縁結び祈願の賑やかな御朱印。

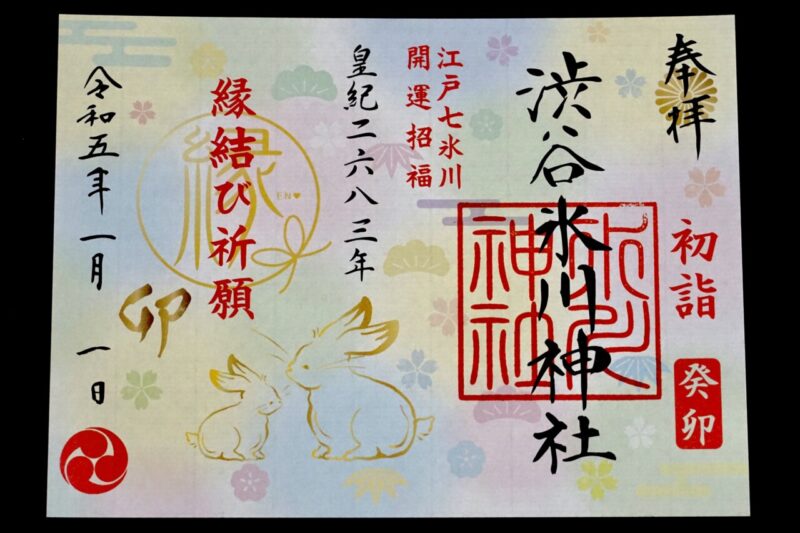

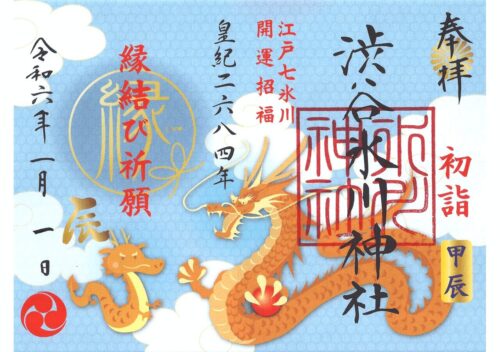

2023年の初詣御朱印。

2023年の初詣御朱印。

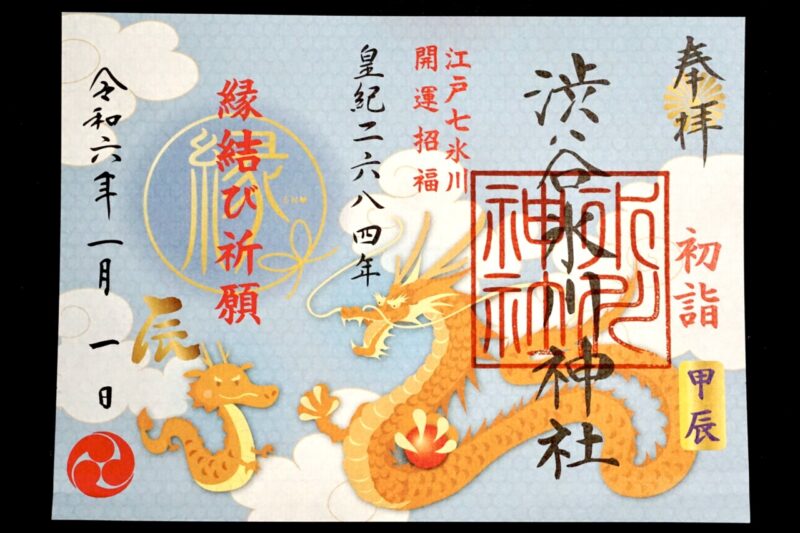

2024年初詣の御朱印。

2024年初詣の御朱印。

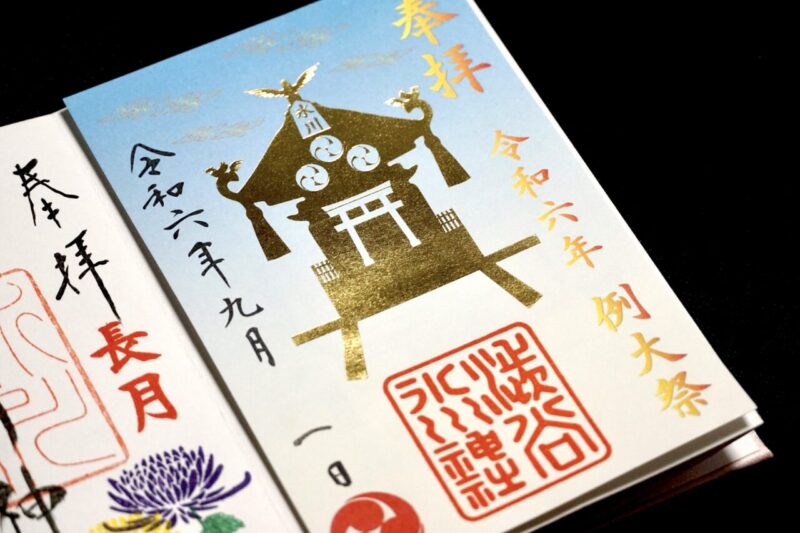

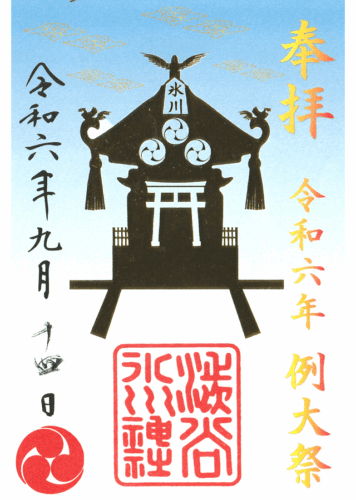

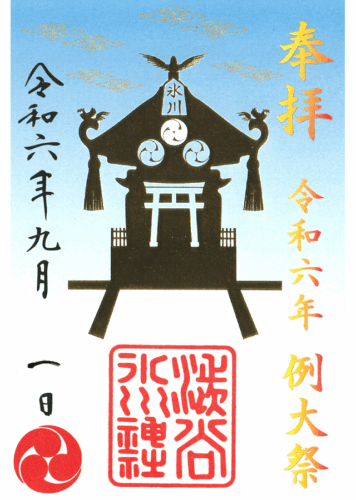

2024年の例大祭特別御朱印は箔押し仕様。

2024年の例大祭特別御朱印は箔押し仕様。

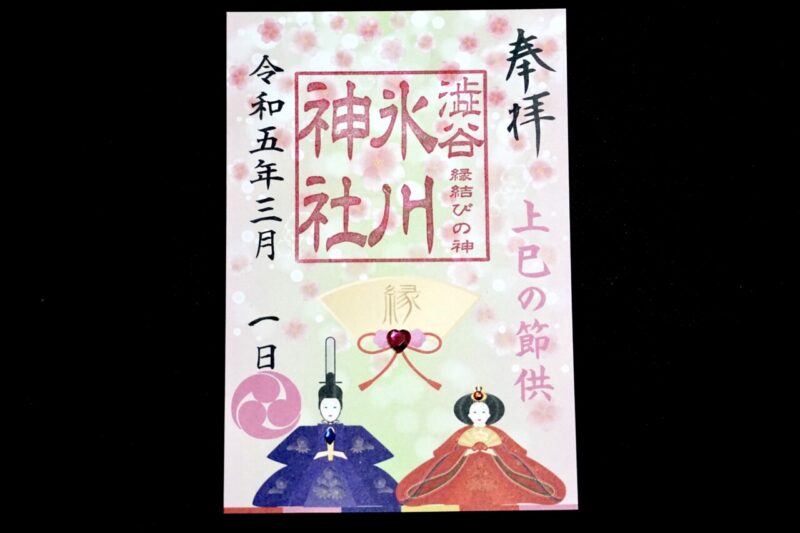

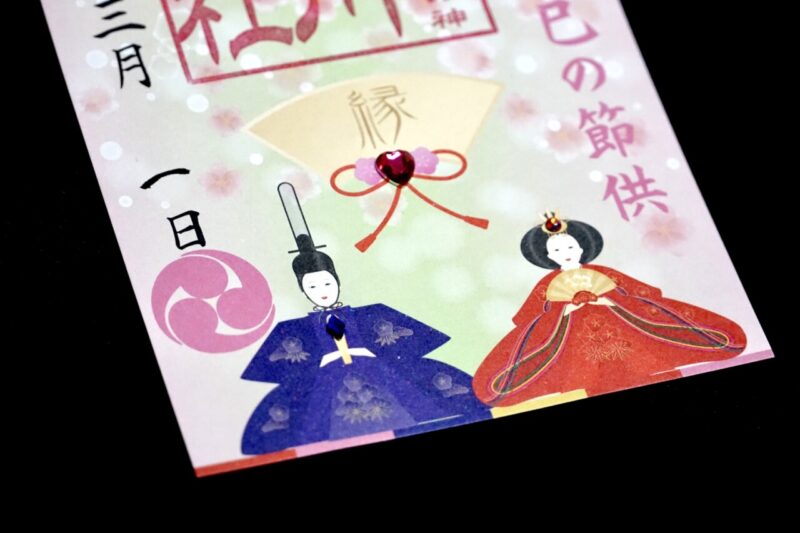

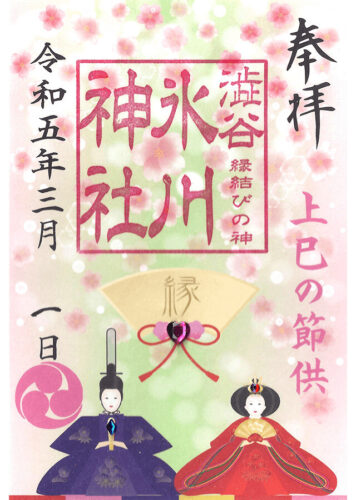

立体的な細工が施された細工御朱印

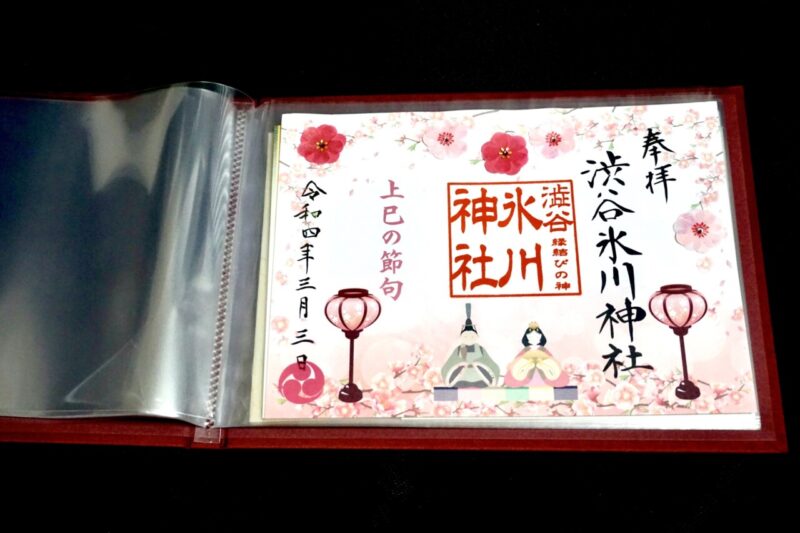

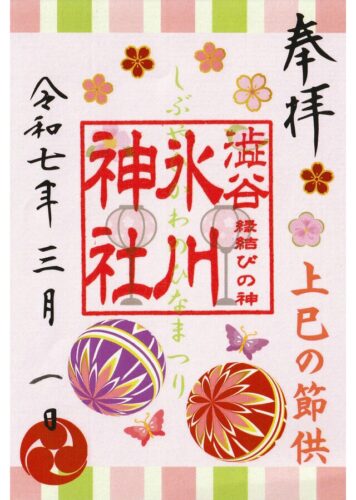

2022年3月3日から数量限定で細工御朱印を授与。

上巳の節句(ひなまつり)に合わせて授与された見開き御朱印。

上巳の節句(ひなまつり)に合わせて授与された見開き御朱印。

特徴的なのは桃の花びらが立体的に貼り付けられていること。

特徴的なのは桃の花びらが立体的に貼り付けられていること。

そのため細工御朱印と名付けられて授与された。

そのため細工御朱印と名付けられて授与された。

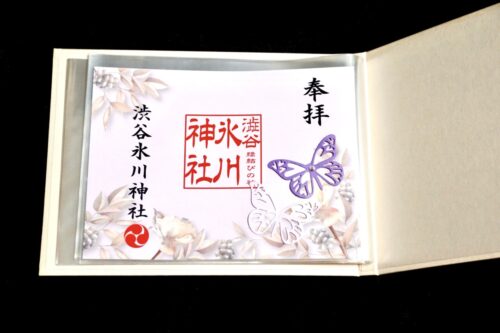

立体的なので御朱印帳に貼るのは難しいが後述する当社オリジナルの書き置き専用御朱印帳だと、こうしてファイル式になっているのでオススメ。

立体的なので御朱印帳に貼るのは難しいが後述する当社オリジナルの書き置き専用御朱印帳だと、こうしてファイル式になっているのでオススメ。

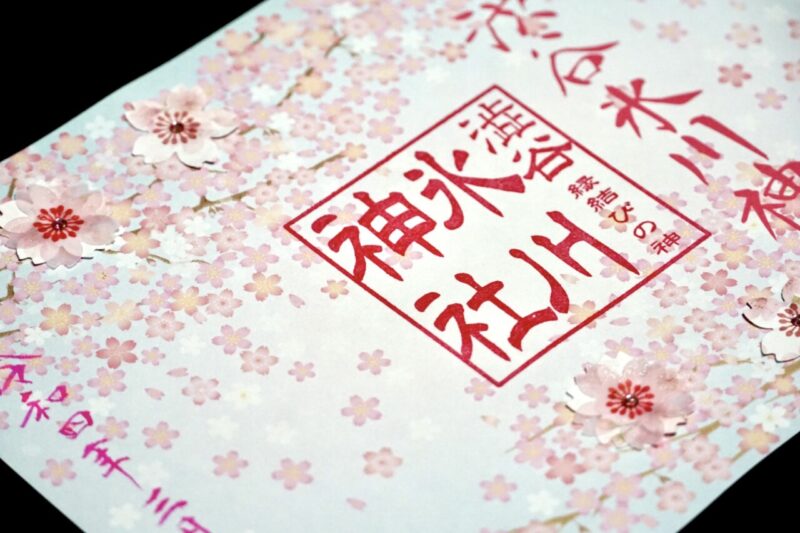

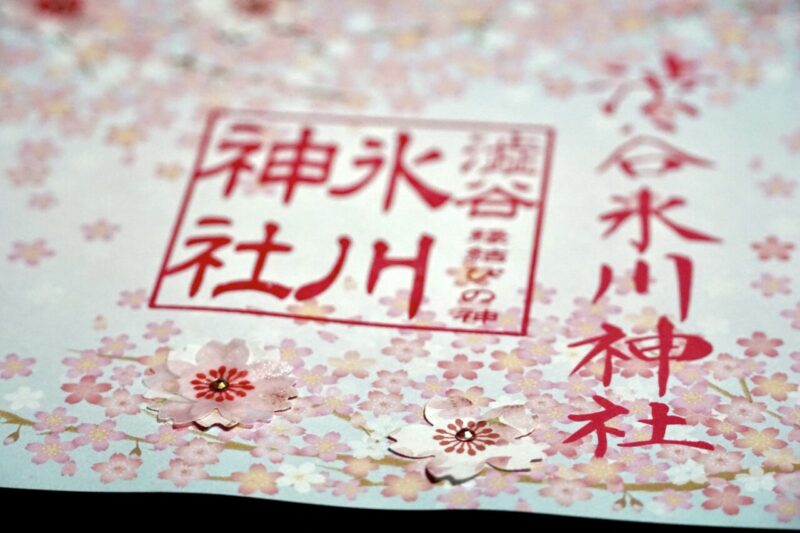

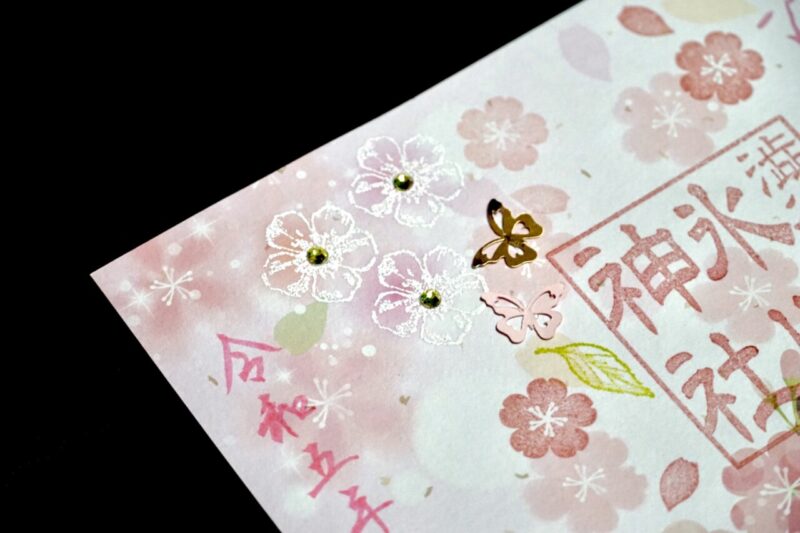

2022年3月15日からは桜の細工御朱印「桜だより御朱印」を授与。

可愛らしい桜の細工が施された御朱印。

可愛らしい桜の細工が施された御朱印。

こちらも立体的な花びら。

こちらも立体的な花びら。

上巳の節句(ひなまつり)御朱印と同様に書き置き専用の御朱印帳に入れると保管しやすい。

上巳の節句(ひなまつり)御朱印と同様に書き置き専用の御朱印帳に入れると保管しやすい。

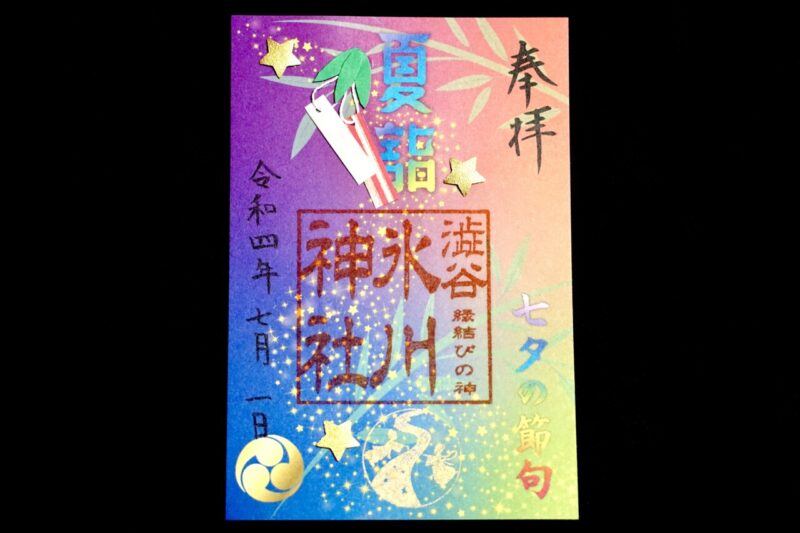

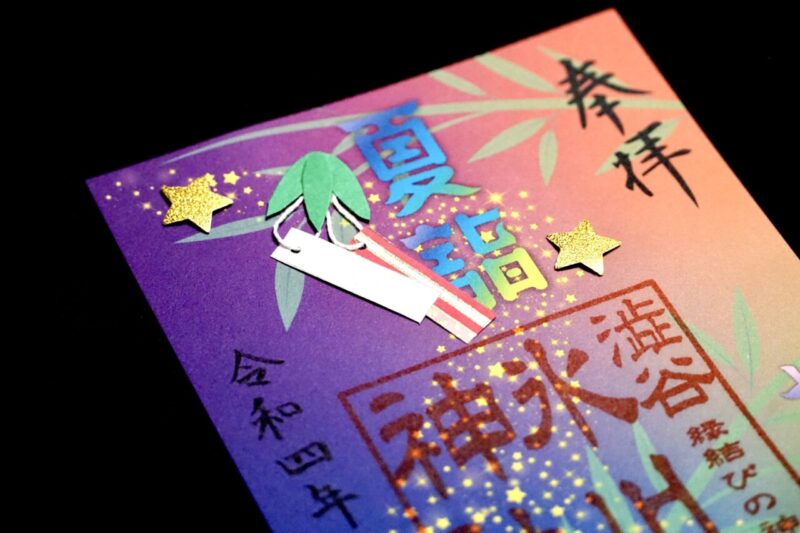

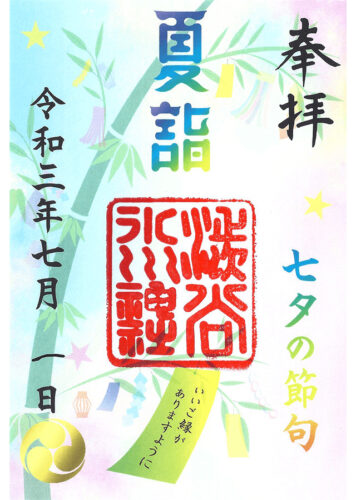

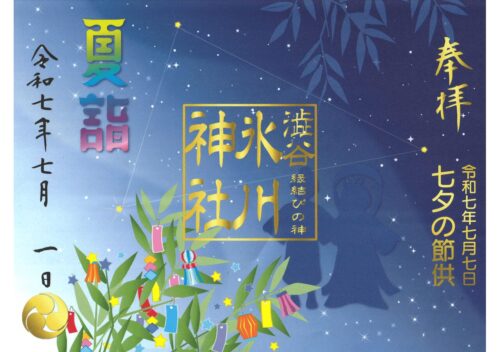

2022年7月に授与された夏詣御朱印。

こちらも星や七夕飾りが細工仕様に。

こちらも星や七夕飾りが細工仕様に。

立体的な仕上がり。

立体的な仕上がり。

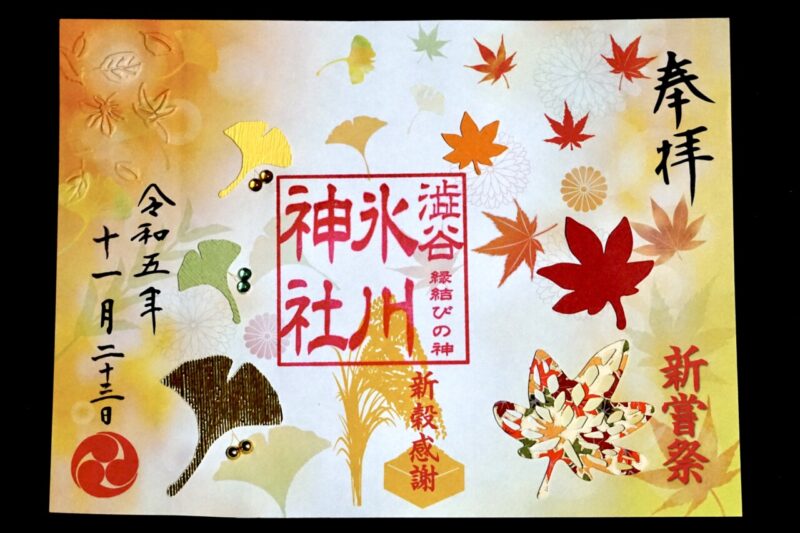

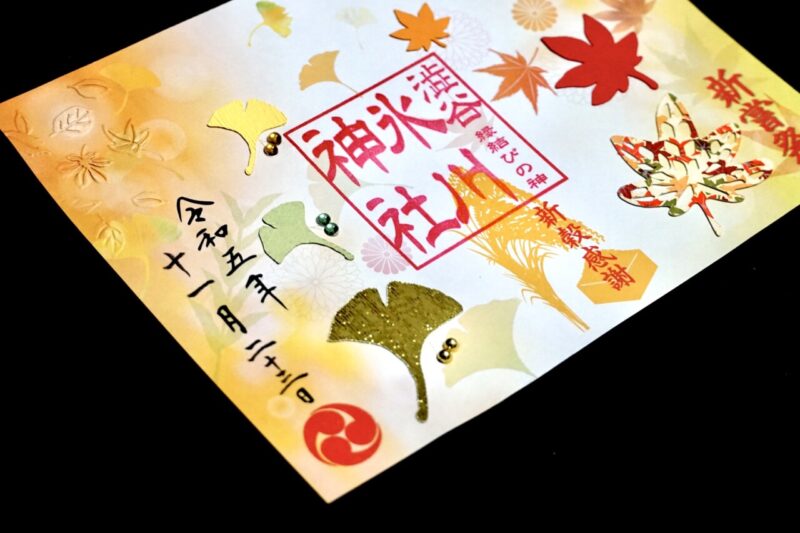

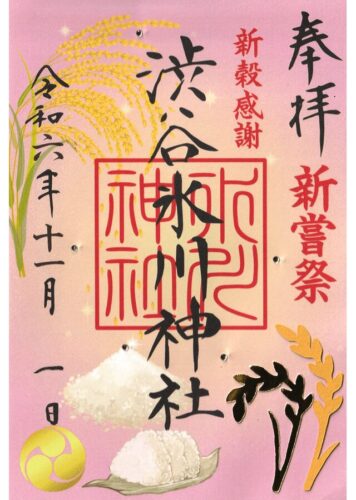

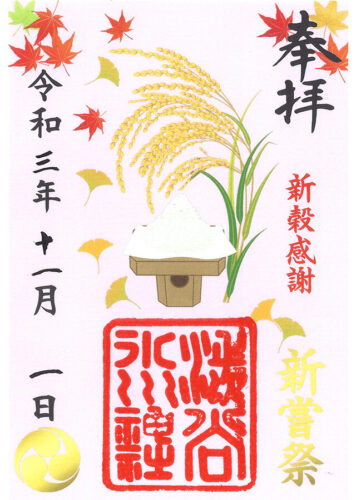

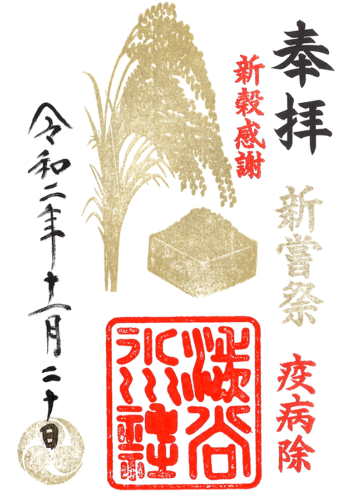

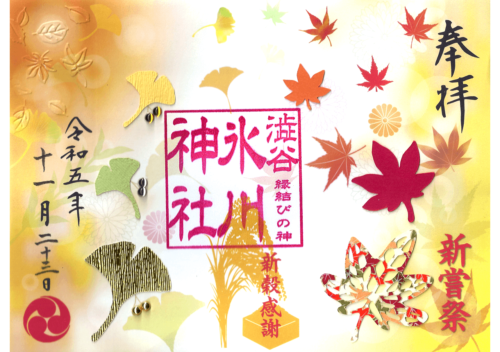

2022年11月23日より授与された新嘗祭御朱印。

紅葉などが細工仕様に。

紅葉などが細工仕様に。

1点ずつ手作りのため配置や色合いなどはそれぞれ違うとのこと。

1点ずつ手作りのため配置や色合いなどはそれぞれ違うとのこと。

2023年3月1日より授与開始したひなまつり特別細工御朱印。

こちらの細工は3つのラインストーン。

こちらの細工は3つのラインストーン。

宝石のように配置されていて可愛らしい。

宝石のように配置されていて可愛らしい。

2023年3月15日より授与の「桜だより特別御朱印」。

蝶々と桜にラインストーン。

蝶々と桜にラインストーン。

2023年も可愛らしい。

2023年も可愛らしい。

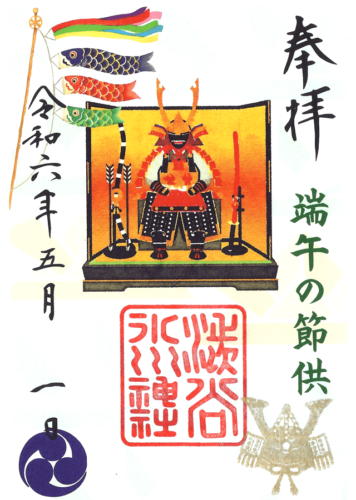

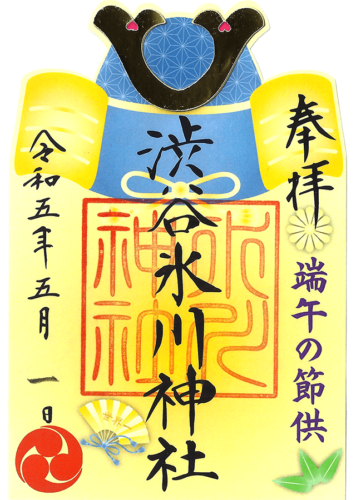

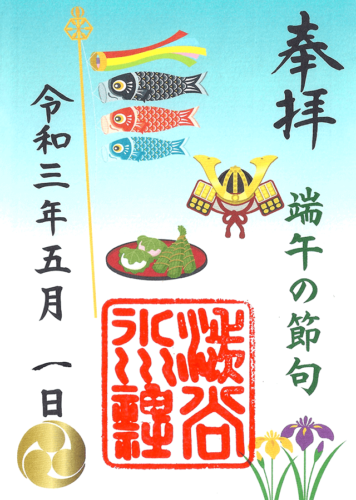

2023年5月に授与された端午の節供御朱印。

兜が金色とピンク仕様の細工に。

兜が金色とピンク仕様の細工に。

子供も喜びそうなかっこいい御朱印。

子供も喜びそうなかっこいい御朱印。

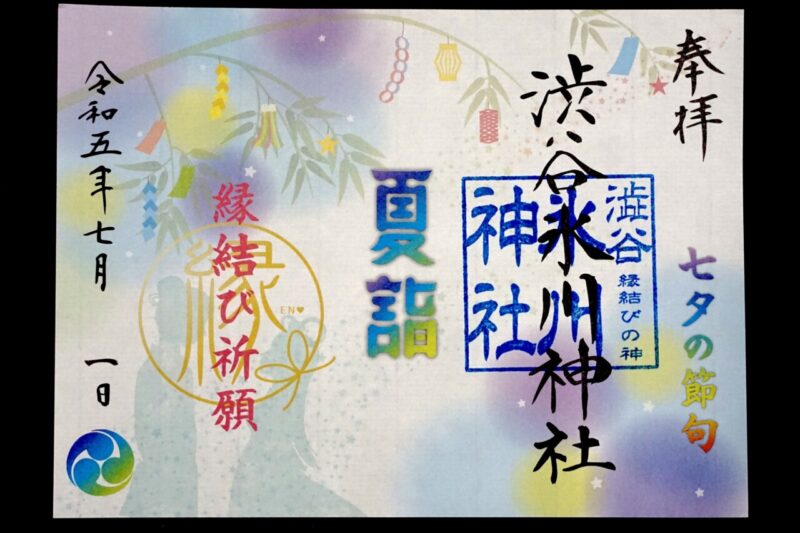

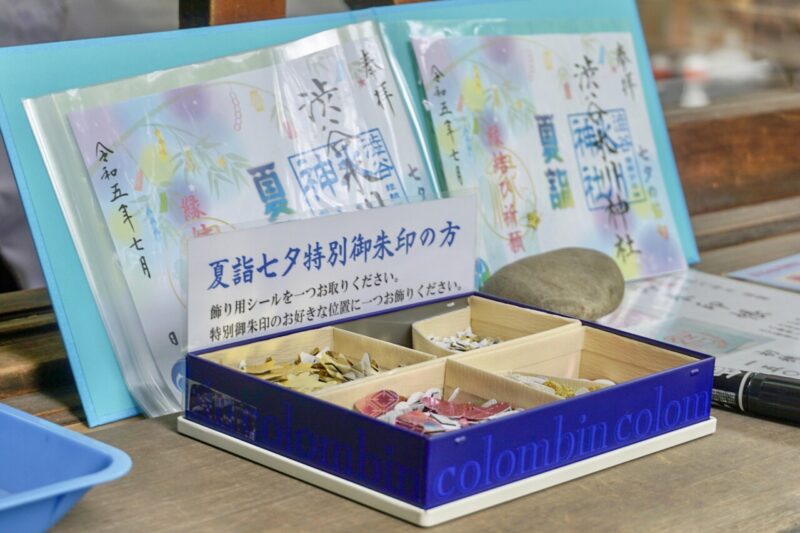

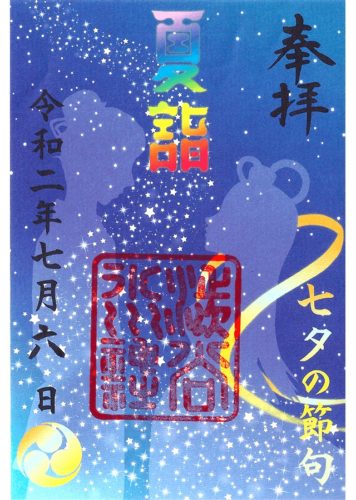

2023年7月に授与された御朱印は夏詣七夕特別御朱印。

こちらには立体的な細工は施されていないが授与する際に飾り用シールを頂けた。

こちらには立体的な細工は施されていないが授与する際に飾り用シールを頂けた。

自分で飾り用シールを自由に貼ることで立体的に仕上がる御朱印となっていた。

自分で飾り用シールを自由に貼ることで立体的に仕上がる御朱印となっていた。

こちらは2024年の夏詣七夕特別御朱印。

こちらは2024年の夏詣七夕特別御朱印。

2023年重陽の節句の御朱印。

2023年の9月9日は例大祭の初日。

2023年の9月9日は例大祭の初日。

限定100体での授与となった。

限定100体での授与となった。

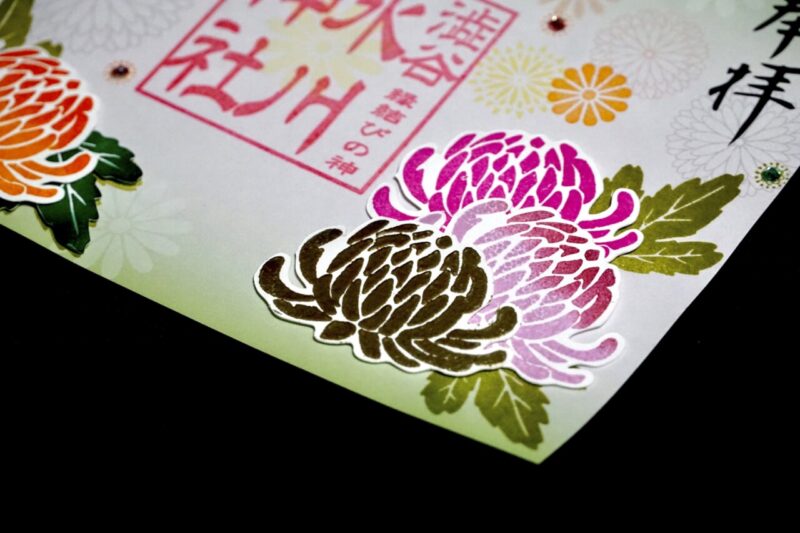

2023年新嘗祭の御朱印。

銀杏や紅葉の立体感のある細工に紙自体にも加工が。

銀杏や紅葉の立体感のある細工に紙自体にも加工が。 限定300体での授与。

限定300体での授与。

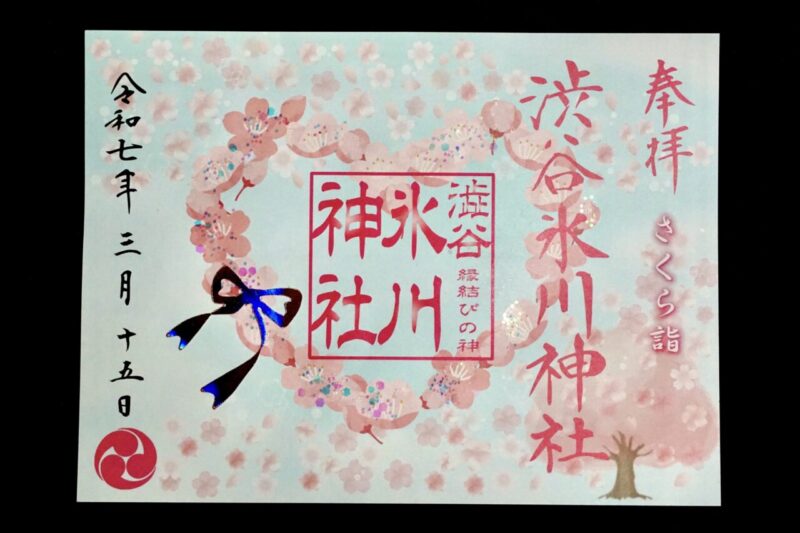

2024年3月15日からは桜の細工御朱印「桜だより御朱印」を授与。

参拝日の3月15日は一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる最強開運日だったので特別な印入り。

参拝日の3月15日は一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる最強開運日だったので特別な印入り。

2025年3月15日からは「さくら詣御朱印」を授与。

桜のハートにキラキラした細工御朱印。

桜のハートにキラキラした細工御朱印。

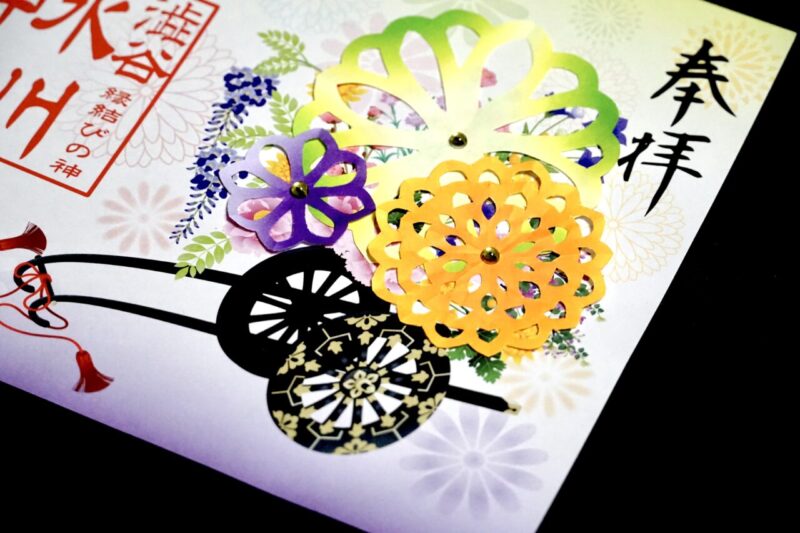

2025年重陽の節句の御朱印。

菊を折り紙で表現。

菊を折り紙で表現。

凹凸のある立体的な仕上がりに。

凹凸のある立体的な仕上がりに。

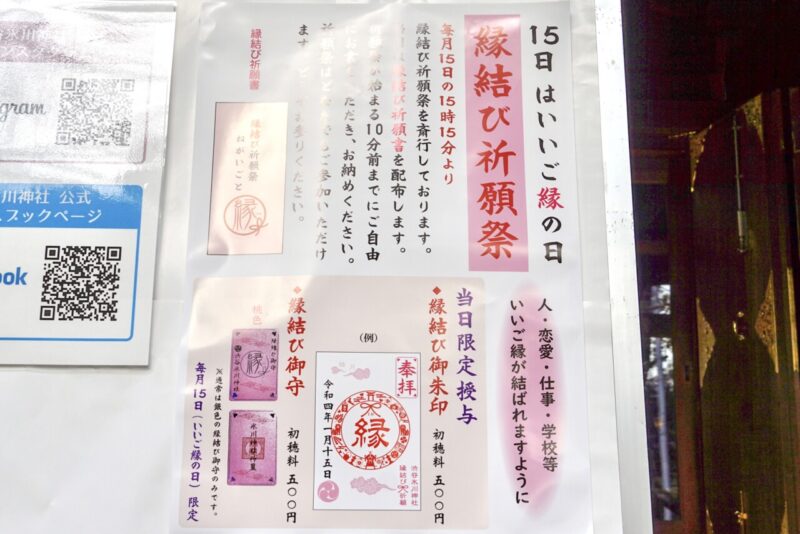

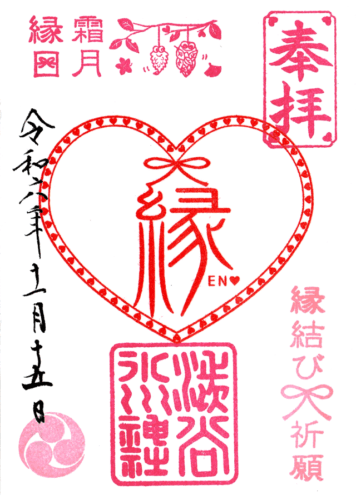

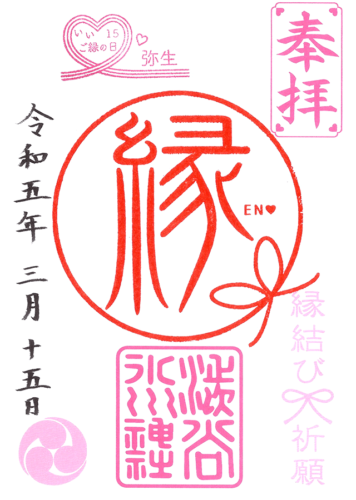

毎月15日はいいご縁の日・縁結び御朱印・縁結び祈願祭

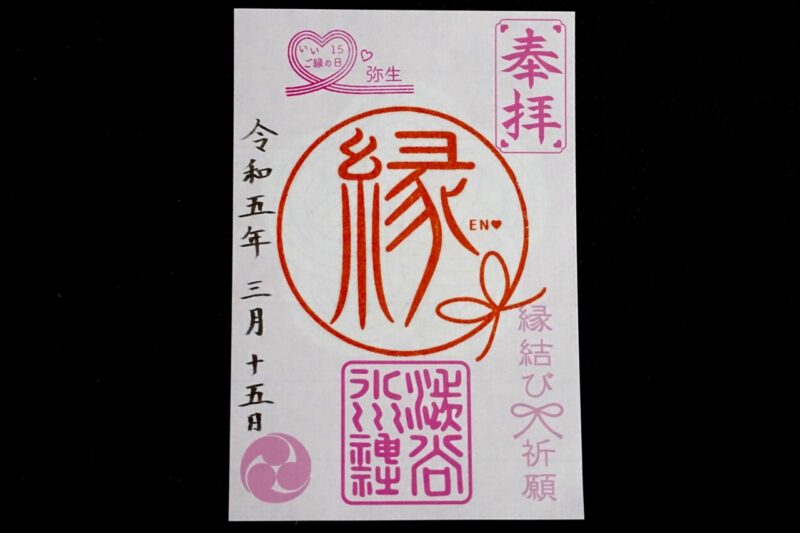

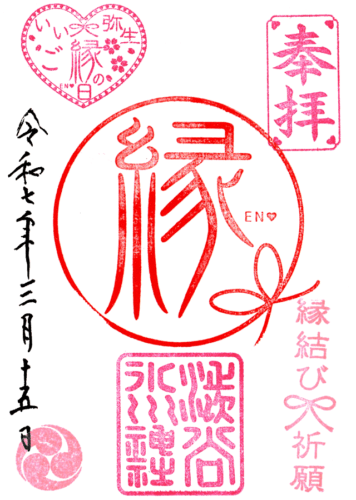

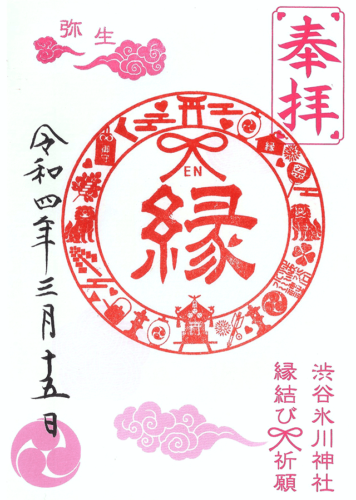

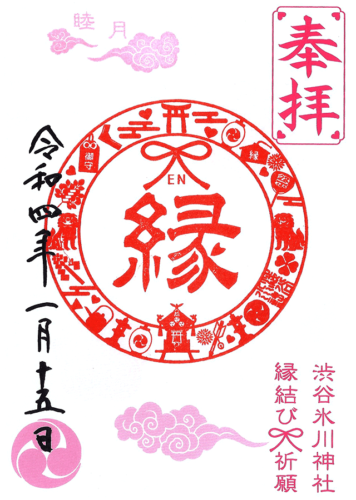

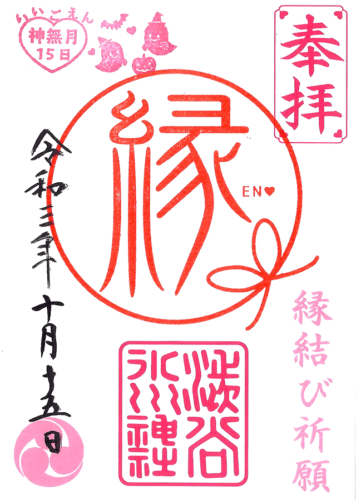

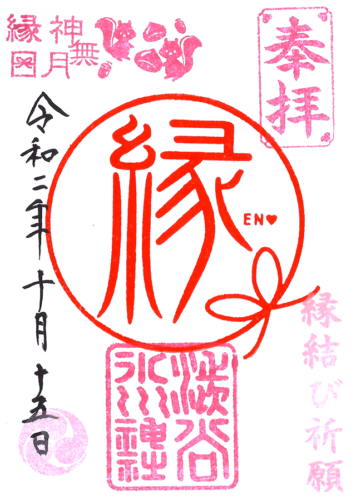

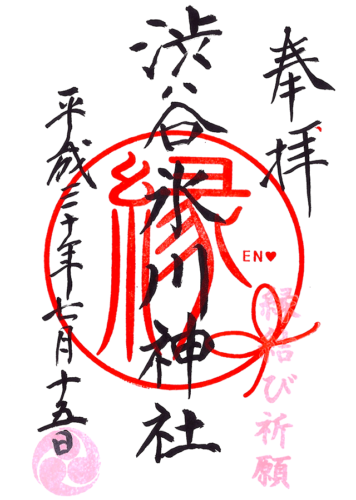

更に毎月15日は「いいご縁の日」として縁結び祈願祭を斎行。

毎月15日の15時より縁結び祈願祭が斎行される。

毎月15日の15時より縁結び祈願祭が斎行される。

当社の御祭神・素盞鳴尊(すさのおのみこと)と稲田姫命(いなだひめのみこと)は、夫婦神である事から縁結びの神としても崇敬を集めている。

また江戸時代の頃より金王相撲で知られた当社は、土俵の円と縁をかけ縁結びの神として信仰されている。

基本的に縁結び祈願祭は誰でも自由に参加可能。

当日に置かれるねがいごとの札。

当日に置かれるねがいごとの札。

2024年11月15日に参拝した時は落ち葉がハートや「えんむすび」の文字に。

2024年11月15日に参拝した時は落ち葉がハートや「えんむすび」の文字に。

毎月15日限定で縁結び御朱印も授与。

こちらは2024年1月より新しくハート型の印をするようになった縁結び御朱印。

こちらは2024年1月より新しくハート型の印をするようになった縁結び御朱印。

この御朱印に合わせた絵馬も2024年より頒布開始している。(こちらは15日以外も通年頒布)

この御朱印に合わせた絵馬も2024年より頒布開始している。(こちらは15日以外も通年頒布)

2024年3月15日は一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる最強開運日だったので特別印入り。

2024年3月15日は一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる最強開運日だったので特別印入り。

デザインが新しくなる前の縁結び御朱印も紹介。

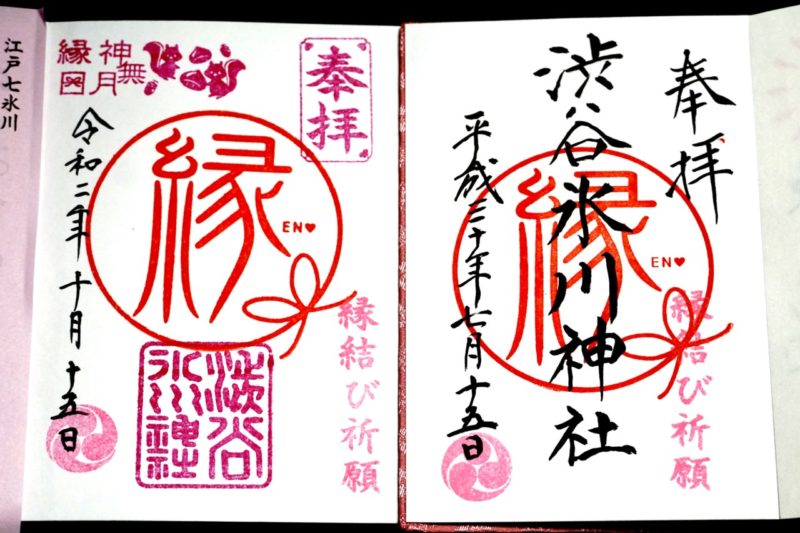

左が2020年10月に頂いた御朱印で、右が縁結び祈願祭を開始したばかりの2018年7月の御朱印。

左が2020年10月に頂いた御朱印で、右が縁結び祈願祭を開始したばかりの2018年7月の御朱印。 2021年10月の縁結び御朱印は添え印がハロウィン仕様。

2021年10月の縁結び御朱印は添え印がハロウィン仕様。 こちらは2022年1月より新しいデザインになった縁結び御朱印。

こちらは2022年1月より新しいデザインになった縁結び御朱印。 2023年・2025年は再び以前の印を使用。

2023年・2025年は再び以前の印を使用。『名探偵コナン』にも登場した縁結び祈願祭

縁結び祈願祭や縁結び御朱印について漫画『名探偵コナン』でも当社をモデルとした話が登場。

社殿も当社の社殿と一致していて、セリフからも「いいご縁の日」のお参りなのが分かる。

社殿も当社の社殿と一致していて、セリフからも「いいご縁の日」のお参りなのが分かる。

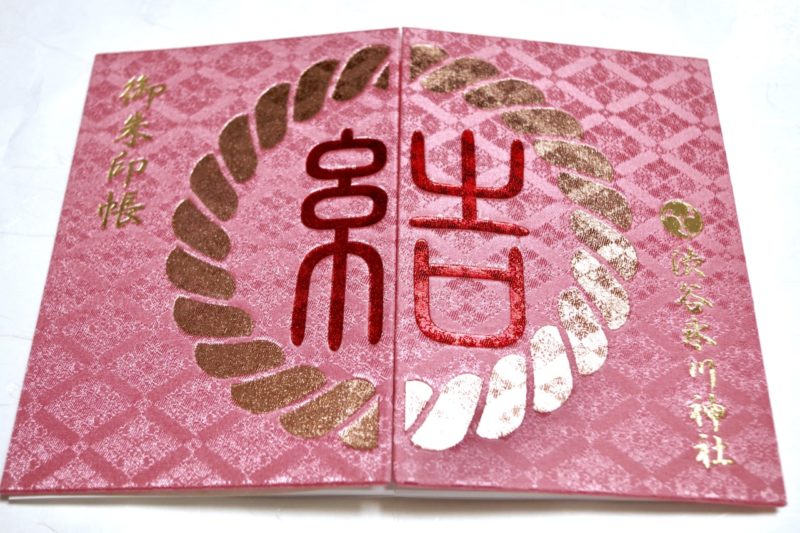

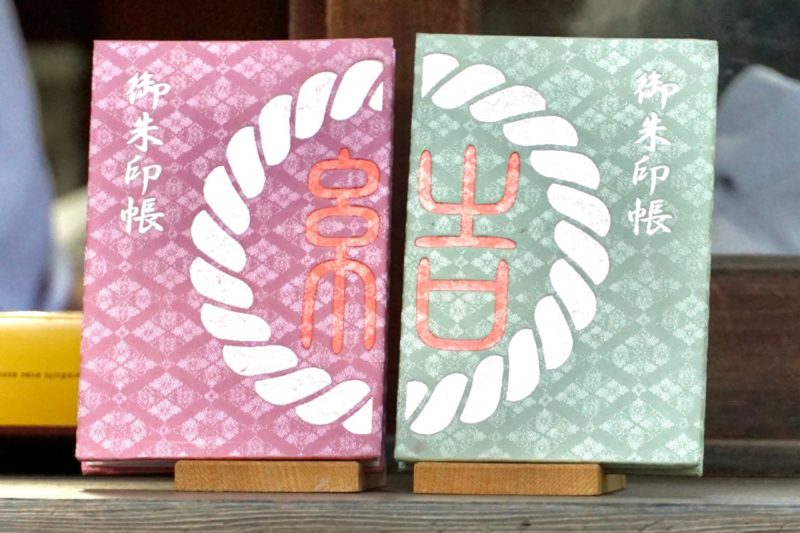

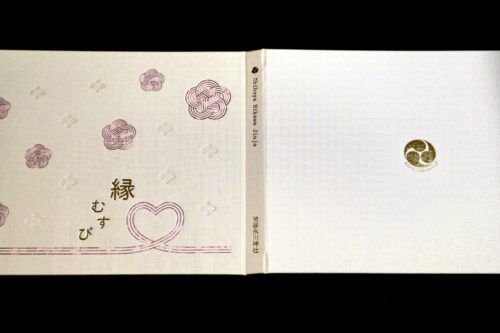

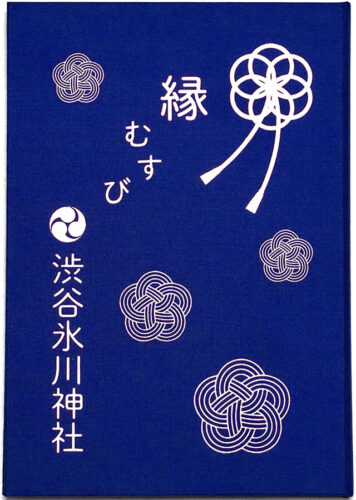

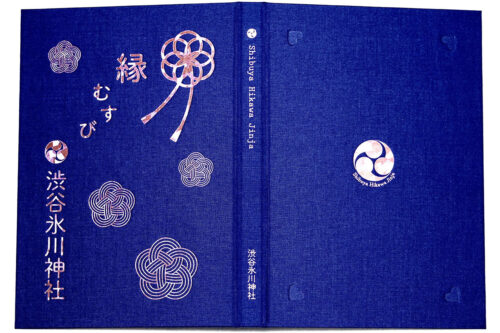

人気の縁結び御朱印帳は桃色と緑色の2色

平成三十年(2018)元日よりオリジナルの御朱印帳の頒布も開始。

開くと「結」の文字がデザインされており、これは縁結びが由来。

開くと「結」の文字がデザインされており、これは縁結びが由来。

江戸郊外三大相撲に数えられた金王相撲の土俵の円。

素盞鳴尊・稲田姫命の夫婦神を祀る事から縁結びの縁。

円と縁を合わせた秀逸なデザインの御朱印帳。

桃色と緑色の2種類を用意。

初穂料は1,500円(御朱印代別)。

初穂料は1,500円(御朱印代別)。

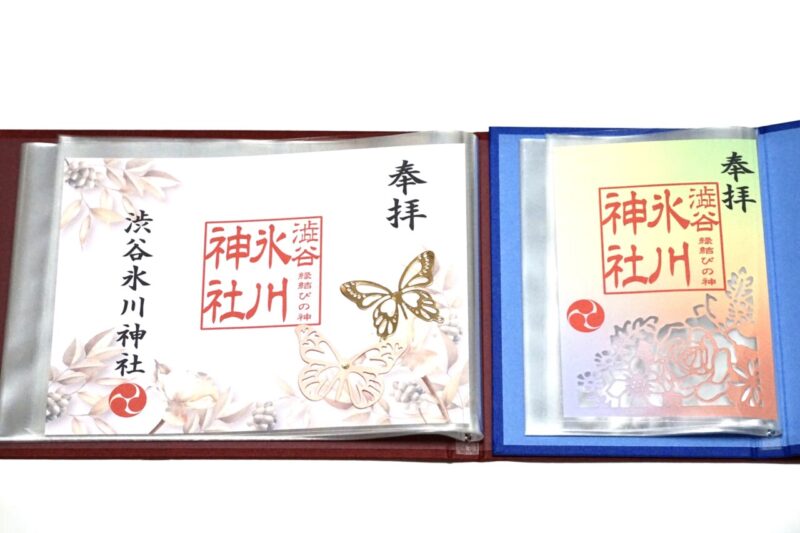

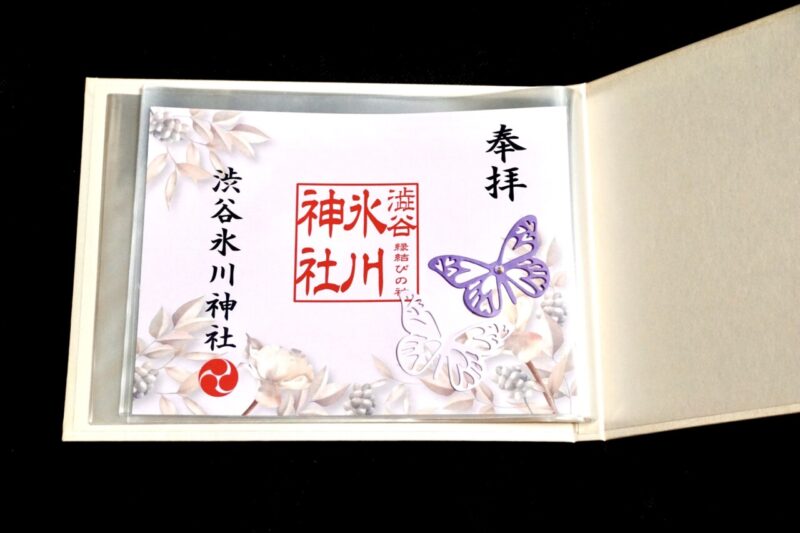

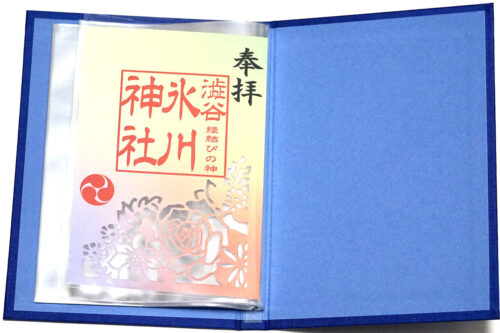

通常サイズと見開きサイズの縁結び書き置き御朱印帳

2021年11月より縁むすび書き置き御朱印帳を授与。

見開きサイズと通常サイズの2種類。

見開きサイズと通常サイズの2種類。

筆者が頂いた縁むすび書き置き御朱印帳。

アルバムのような形の御朱印帳。

アルバムのような形の御朱印帳。 書き置き御朱印の見開きサイズと通常サイズに合わせて製作。

書き置き御朱印の見開きサイズと通常サイズに合わせて製作。

24枚のクリアファイル(クリアポケット)があり、こちらに上から御朱印を入れる事ができる。

24枚のクリアファイル(クリアポケット)があり、こちらに上から御朱印を入れる事ができる。

2022年3月15日からは好評につき見開きサイズ用に新色を追加。(現在はピンクと水色の2色に変更)

ベージュ色にピンクの春らしい御朱印帳。

ベージュ色にピンクの春らしい御朱印帳。

えんじ色との2色展開に。

えんじ色との2色展開に。

もちろんこちらも中はクリアファイル形式。

もちろんこちらも中はクリアファイル形式。

見開きの書き置き御朱印を保管するのに重宝する。

見開きの書き置き御朱印を保管するのに重宝する。

2023年3月15日より新たに頒布開始したのはピンクと水色の2色。

上述のカラーが暫くの間品切れになっていて新色で頒布再開となった。

上述のカラーが暫くの間品切れになっていて新色で頒布再開となった。

仕様は全く同じ。

仕様は全く同じ。

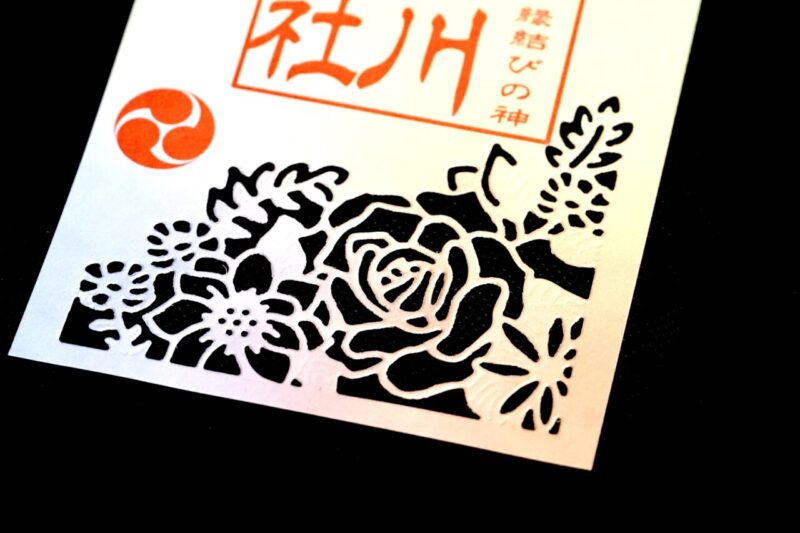

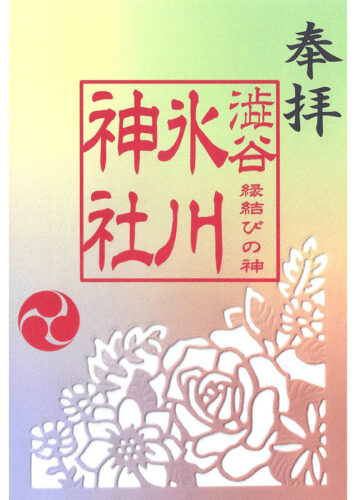

通常サイズ・見開きサイズ共にこの御朱印帳限定の記念御朱印を用意。

こうした形で特別御朱印はぴったり入る。

こうした形で特別御朱印はぴったり入る。

通常サイズは切り絵的な御朱印。

通常サイズは切り絵的な御朱印。

こうした特別仕様な御朱印も貼らずに保管できるのは嬉しい。

こうした特別仕様な御朱印も貼らずに保管できるのは嬉しい。

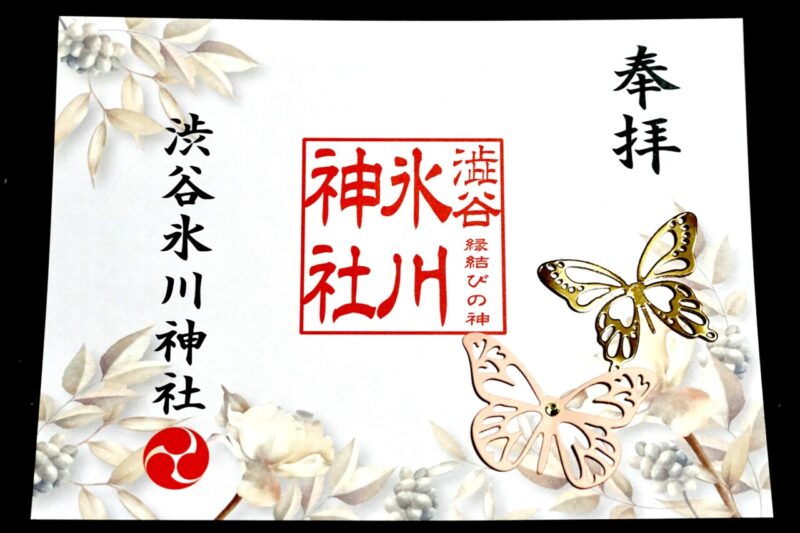

見開きは立体的な蝶々が付いた御朱印。

見開きは立体的な蝶々が付いた御朱印。

凹凸があるため普通の御朱印帳に貼るのは躊躇うが、こうした書き置き専用御朱印帳になら問題なく保管可能で有り難い。

凹凸があるため普通の御朱印帳に貼るのは躊躇うが、こうした書き置き専用御朱印帳になら問題なく保管可能で有り難い。

蝶々の色合いなどはランダム。

蝶々の色合いなどはランダム。

毎月5冊限定!国産ひのきの特別細工御朱印帳

2025年8月1日からは新しい御朱印帳を頒布開始。

縁結び絵馬で使用している国産ひのきを使った特別な御朱印帳。

縁結び絵馬で使用している国産ひのきを使った特別な御朱印帳。

1つ1つ手作りで作っているため毎月5冊限定。

1つ1つ手作りで作っているため毎月5冊限定。

縁結びをイメージしたデザインで細工を施し立体的な仕様に。

縁結びをイメージしたデザインで細工を施し立体的な仕様に。

厚みのある国産ひのき板。

厚みのある国産ひのき板。

大サイズで御朱印帳カバー付き。

大サイズで御朱印帳カバー付き。

初穂料は5,000円と値が張るが拘りが伝わる良質な御朱印帳となっている。

初穂料は5,000円と値が張るが拘りが伝わる良質な御朱印帳となっている。

こちらは社務所の掲示。

こちらは社務所の掲示。

2024年七夕に合わせて頒布・夏詣縁結び御守り

2024年7月からは七夕に合わせた限定の授与品も。

造花に大小2つのハート型御守が付いた夏詣縁結び御守り。

造花に大小2つのハート型御守が付いた夏詣縁結び御守り。

ハートの中には透明な御札が入っていてとても可愛らしい。

ハートの中には透明な御札が入っていてとても可愛らしい。

2022年7月開催の『五等分の花嫁』コラボ

2022年7月には『五等分の花嫁』コラボを開催。

境内には三女・中野三玖の等身大パネルを設置。

境内には三女・中野三玖の等身大パネルを設置。

さらに限定の授与品も。

さらに限定の授与品も。

御守・おみくじ・御朱印帳の授与が行われた。

御守・おみくじ・御朱印帳の授与が行われた。

所感

渋谷区南端一帯の総鎮守である当社。

かつての渋谷は大変のどかな農村であり、現在とはかなり様相の違う光景であった。

その後の渋谷地域の発展により、市街地や商業地、さらに國學院大學など様々な色を持つ氏子地域となっており、地域の鎮守として崇敬を集めている。

こうしてこの地に立派で広い境内が維持できるのは、素晴らしい事だろう。

金王相撲や常盤松の伝承など、古くからの当地の歴史を伝える境内。

参道脇の氷川の杜公園では家族連れが遊んでおり、参道は通学路として利用する学生の姿も多い。

渋谷にありながらも、地域の鎮守としての懐かしさも残しており、良い神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・700円(細工御朱印)・1,000円(細工御朱印)

社務所にて。

※毎月限定で月替り御朱印、祭事や季節に応じて限定御朱印を授与。

※毎月15日は縁結び御朱印を授与。

※2018年元日より初穂料を300円から500円に変更。

1月15日は「縁結び御朱印」

※直書き可。書き置きは薄い桃色の用紙。

1月10日-31日まで「月替り御朱印」

※一粒万倍日には専用のスタンプを追加。

1月1日-数量限定で「初詣特別御朱印」

※なくなり次第終了。詳細は公式Instagramにて。

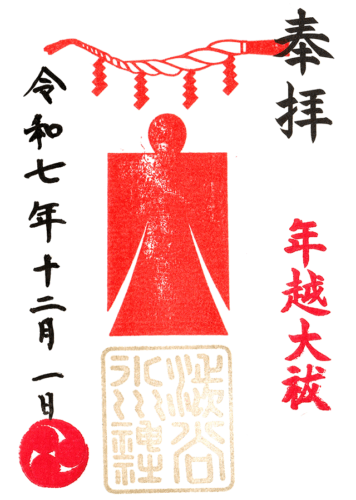

- 2025年年越大祓

- 2025年師走

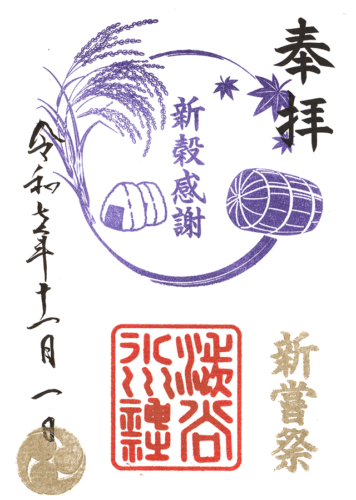

- 2025年新嘗祭

- 2025年霜月

- 2025年神無月

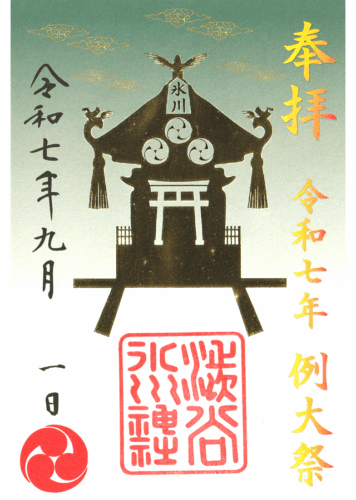

- 2025年例大祭

- 2025年長月

- 2025年葉月

- 2025年水無月

- 2025年端午の節供

- 2025年皐月

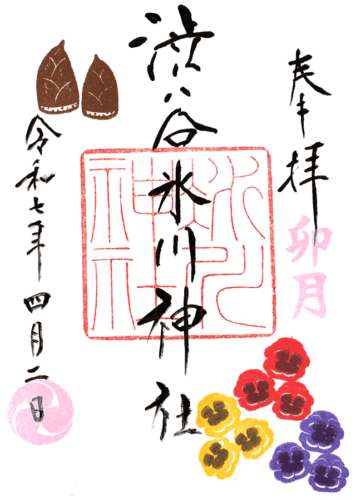

- 2025年卯月

- 縁結び

- 2025年ひなまつり

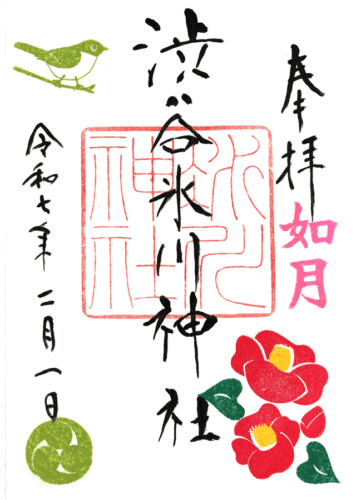

- 2025年如月

- 2025年師走

- 縁結び

- 新嘗祭特別細工

- 2024年霜月

- 2024年神無月

- 2024年例大祭

- 2024年例大祭

- 2024年長月

- 2024年葉月/一粒万倍日

- 2024年水無月

- 2024年端午の節供

- 天皇陛下御即位五年奉祝記念渡御

- 2024年卯月

- 縁結び/最強開運日

- 2024年上巳の節供

- 2024弥生

- 2024年如月

- 縁結び

- 2023年師走

- 2023年霜月

- 2023年神無月

- 2023年例大祭

- 2023年長月

- 2023年葉月

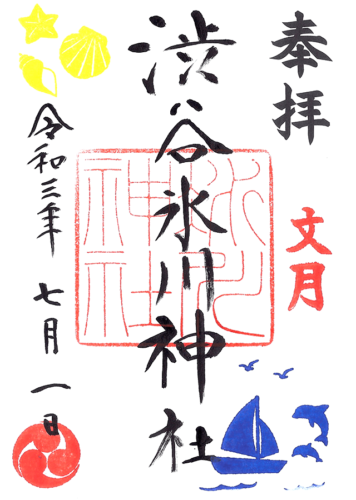

- 2023年文月

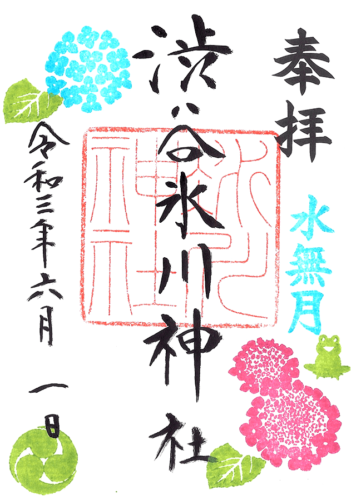

- 2023年水無月

- 端午の節供特別細工

- 2023年皐月

- 2023年卯月

- 縁結び/旧

- ひなまつり特別細工

- 2023年弥生

- 2023年如月

- 2022年師走

- 2022年神無月

- 2022年例大祭

- 2022年長月

- 2022年葉月

- 2022年夏詣

- 2022年文月

- 2022年水無月

- 2022年端午の節句

- 2022年皐月

- 2022年卯月

- 縁結び

- 2022年祈年祭

- 2022年如月

- 縁結び

- 2022年睦月

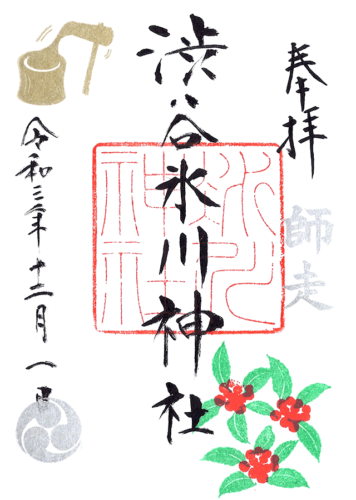

- 2021年師走

- 縁むすび書き置き御朱印帳限定(通常)

- 2021年新嘗祭

- 2021年霜月

- 縁結び

- 2021年神無月

- 2021年例祭

- 2021年夏詣・七夕の節句

- 2021年文月

- 2021年水無月

- 2021年端午の節句

- 2021年卯月

- 2021年祈年祭

- 2021年如月/節分限定

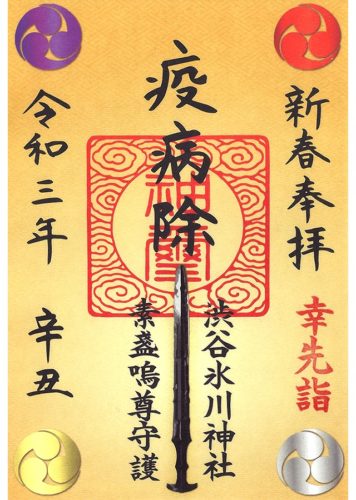

- 疫病除お神札

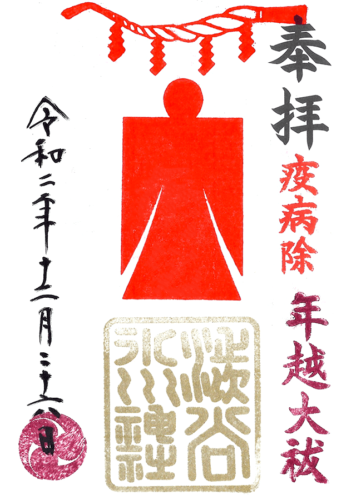

- 年越大祓

- 2020年新嘗祭

- 縁結び

- 2020年神無月

- 2020年例祭

- 2020年葉月

- 2020年夏詣

- 2020年文月

- 2020年祈年祭

- 2020年如月

- 大嘗祭

- 2019年霜月

- 2019年例大祭

- 2019年祈年祭

- 2019年如月

- 縁結び

- 2018年初詣

- 通常

- 通常

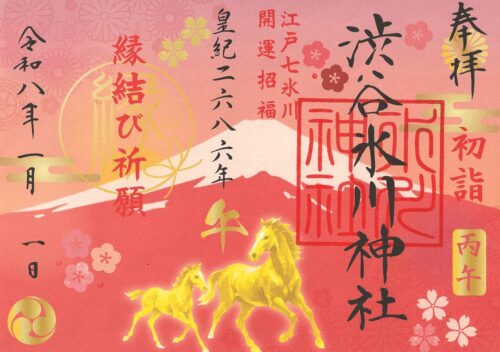

- 2026年初詣

- 2025年重陽の節供/細工御朱印

- 2025年夏詣七夕/細工御朱印

- 2025年さくら詣/細工御朱印

- 2025年初詣

- 2024年夏詣七夕/細工御朱印

- 2024年桜だより/細工御朱印/最強開運日

- 2024年初詣

- 2023年新嘗祭/細工御朱印

- 2023年重陽の節供/細工御朱印

- 2023年夏詣七夕/細工御朱印

- 2023年初詣

- 2022年新嘗祭/細工御朱印

- 2022年桜だより/細工御朱印

- 縁むすび書き置き御朱印帳限定(見開き)

- 2022年上巳の節句/細工御朱印

- 2022年初詣

- 縁むすび書き置き御朱印帳限定(見開き)

- 2021年初詣

- 2020年初詣

- 2019年皐月

- 縁むすび書き置き御朱印帳限定(見開き)

- 2023年桜だより/細工御朱印

御朱印帳

国産ひのきの特別細工御朱印帳

初穂料:5,000円

社務所にて。

2025年8月より頒布の特別御朱印帳。

毎月限定5冊での頒布。

縁結び絵馬と同じ素材である国産ひのき材を使用。

厚みのある国産ひのき材に加工をして立体的な仕上がりに。

縁結びをイメージした可愛らしいデザイン。

1つ1つ手作りの拘りの御朱印帳。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 透明カバー

縁結び書き置き御朱印帳(見開き)

初穂料:4,000円(別紙の特製御朱印代込)

社務所にて。

2021年11月より頒布開始した書き置き専用御朱印帳。

縁結び祈願で知られる当社らしい縁結び御朱印帳。

通常サイズと見開きサイズがありこちらは見開きサイズ。

中が24枚のクリアファイル(クリアポケット)になっていて書き置き(別紙)の御朱印を貼らずに保管する事ができる。

凹凸のある御朱印などもそのまま収納できるもの。

最初のクリアファイルに見開きの記念御朱印(立体的な蝶々)が入った状態で頒布。

2022年3月15日より新色のベージュが追加。

※筆者が頂いた時は3,500円だったが2025年より4,000円に変更。

- 表面(ピンク)

- 裏面(ピンク)

- 表面(水色)

- 裏面(水色)

- 表面(えんじ)

- 裏面(えんじ)

- 表面(ベージュ)

- 裏面(ベージュ)

- 見開き(ベージュ)

- 記念御朱印(ベージュ)

縁結び書き置き御朱印帳(通常)(終了済)

初穂料:3,000円(別紙の特製御朱印代込)

社務所にて。

2021年11月より頒布開始した書き置き専用御朱印帳。

縁結び祈願で知られる当社らしい縁結び御朱印帳。

通常サイズと見開きサイズがありこちらは通常サイズ。

中が24枚のクリアファイル(クリアポケット)になっていて書き置き(別紙)の御朱印を貼らずに保管する事ができる。

最初のクリアファイルに記念御朱印(切り絵)が入った状態で頒布。

※現在は頒布終了済。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 記念御朱印

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

2018年元日より頒布開始したオリジナル御朱印帳。

開くと縁結びの「結」の文字で、江戸郊外三大相撲に数えられた金王相撲の土俵の円と、スサノオと稲田姫の夫婦神を祀る事から縁を合わせたデザイン。

桃色と緑色の2種類。

※筆者が頂いた時は1,500円だったが2025年より2,000円に変更。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

恋みくじ付き 根付御守り

初穂料:500円

社務所にて。

2024年11月15日より200体限定授与。

1つずつ手作りの御守り。

夏詣縁結び御守り

初穂料:1,200円

社務所にて。

2024年7月より数量限定授与。

造花に大小2つのハート型の中には透明の御札。

参拝情報

参拝日:2026/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/02(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/15(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/14(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/23(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/15(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/03/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/15(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/01(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/10/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/05(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/17(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/26(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/20(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/12(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/07/06(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/17(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/09/10(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/05(御朱印拝受)

参拝日:2019/02/21(御朱印拝受)

参拝日:2018/07/15(御朱印拝受)

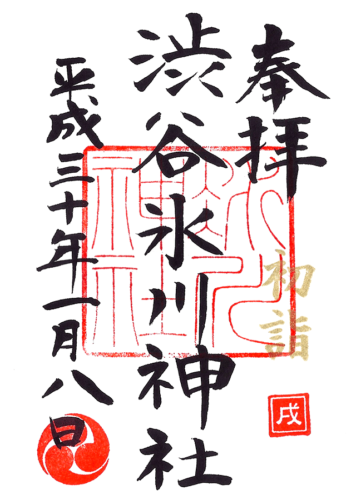

参拝日:2018/01/08(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

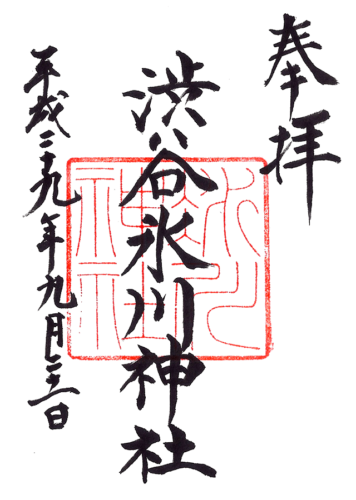

参拝日:2017/09/21(御朱印拝受)

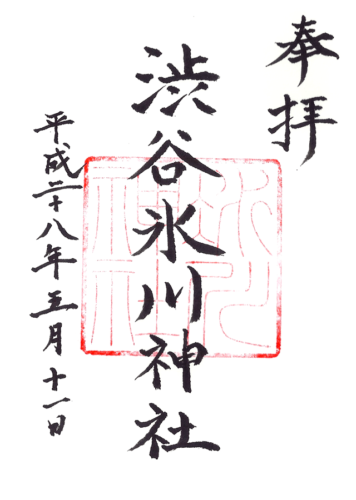

参拝日:2016/05/11(御朱印拝受)

コメント