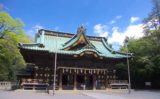

一之宮とは

一之宮とは令制国で最も社格の高いとされた神社の事を云います。

令制国で最も社格の高いとされた神社。

「一の宮」「一宮」とも。

諸国において由緒の深く信仰が篤い神社であり、開拓神として土着の神が祀られている事が大半です。

古代から土着の神として最も崇敬された神社が必然的に一之宮となりました。

律令制において国司は任国内の諸社に神拝すると定められていました。

そのため一之宮の起源は国司が巡拝する神社の順番にあると云われいて、国司が赴任後に一番最初に神拝していた神社が一之宮であった、と云えるでしょう。

律令制崩壊の後も、その国の第一の神社として一之宮の称号は使われ続けました。

通説では十一世紀から十二世紀にかけて成立したとされます。

一之宮巡拝の歴史は、江戸時代前期の神道家・橘三喜が、延宝三年(1675)から元禄十年(1697)まで、23年かけて全国の一之宮に参拝し、その記録を『諸国一宮巡詣記』全13巻として著した事が知られています。

これにより庶民の間にも一之宮参拝が広まったとされており、現在の一之宮巡拝の基礎と思われます。

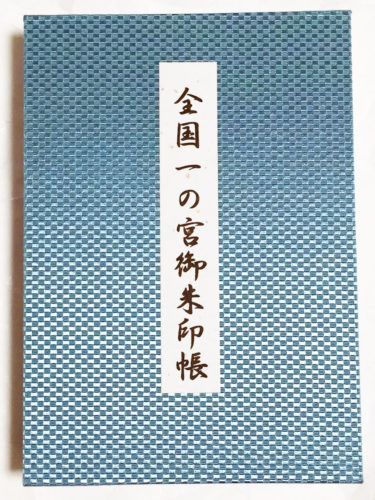

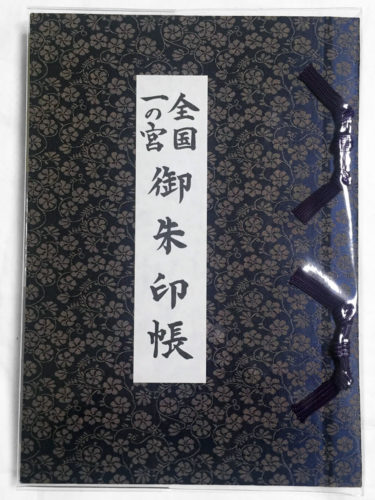

全国一之宮 専用御朱印帳

「全国一之宮」には専用の御朱印帳も用意されています。

取り扱っている神社もございますので、専用の御朱印帳を用意されるのもよいでしょう。

- 表面

- 裏面

サイズ:11cm×16cm(厚みが通常の御朱印帳の倍)

拝受日:2015/12/01

「全国一の宮会」に属する一部の一之宮で頒布、筆者は「鹿島神宮」で頂いた。

縦横のサイズは通常の御朱印帳と同じだが、枚数が多いため厚みが通常の御朱印帳の倍に及び、御朱印をお受けできるページ数は片面で60ページ。

先頭から4ページに「全国一の宮参拝記念」として、参拝した場所のチェックができるようになっている他、別紙で「全国一の宮所在地一覧」が付属。

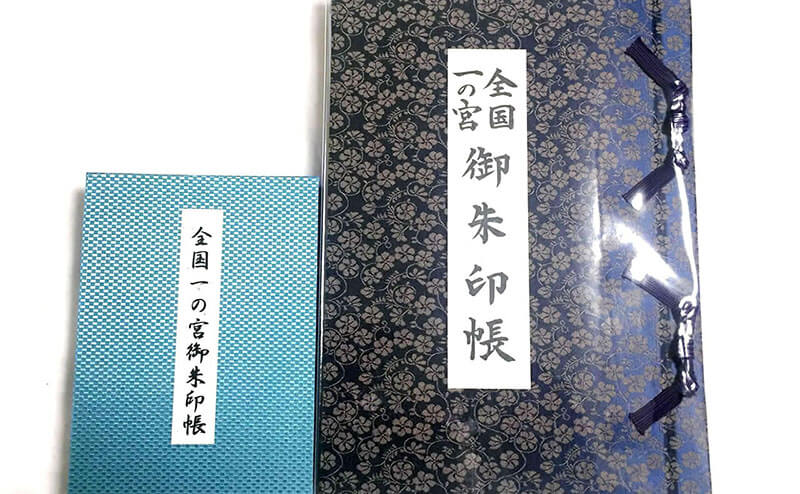

- 表面

- 裏面

サイズ:18cm×26cm(B5版)

拝受日:2016/02/02

「全国一の宮会」に属する一部の一之宮で頒布、筆者は「玉前神社」で頂いた。

縦横のサイズはB5版の大判サイズで、蛇腹ではなく和綴じの御朱印帳。

各ページの左端に神社名と御祭神が明記され、別紙で「全国一の宮所在地一覧」の地図が付属。

- サイズ比較

全国一之宮 御朱印一覧

御朱印を拝受した「全国一之宮」の神社のみ掲載しています。

掲載順は下記の「全国一の宮会」発行の「全国一の宮御朱印帳(小)」のリストに掲載されている順番をベースに、「全国一の宮巡拝会」発行の「全国一の宮御朱印帳(大)」の情報を合わせたものなります。

さらに「全国一の宮会」に非加盟の神社の情報も追記しています。

国名・一之宮社名・所在地・公式サイトを掲載しています。

現代に追加された「諸国一宮」、現代に新設された「新一の宮」、全国一の宮会の「非加盟社」には備考を追記しています。

一之宮巡拝の参考になりましたら幸いです。

情報は参拝時の情報となりますので、現在とは違う場合がございます。

北海道・東北

蝦夷国(えぞのくに)

北海道神宮(ほっかいどうじんぐう)

- 北海道札幌市中央区宮ヶ丘474

- 公式サイト

- 新一の宮

津軽国(つがるのくに)

岩木山神社(いわきやまじんじゃ)

- 青森県弘前市百沢字寺沢27

- 公式サイト

- 新一の宮

陸中国(りくちゅうのくに)

駒形神社(こまがたじんじゃ)

- 岩手県奥州市水沢区中上野町1-83

- 公式サイト

- 新一の宮

出羽国(でわのくに)

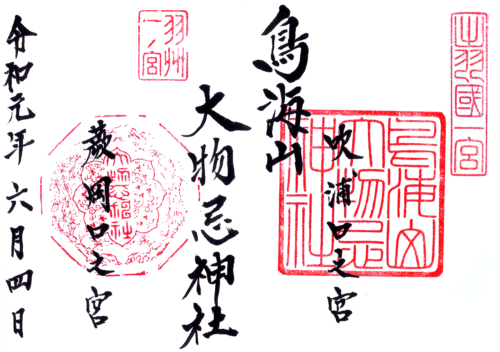

鳥海山大物忌神社 蕨岡口之宮(ちょうかいざんおおものいみじんじゃ わらびおかくちのみや)

- 山形県飽海郡遊佐町大字上蕨岡字松ヶ岡51

- 公式サイト

- 御朱印は吹浦口之宮で頂ける

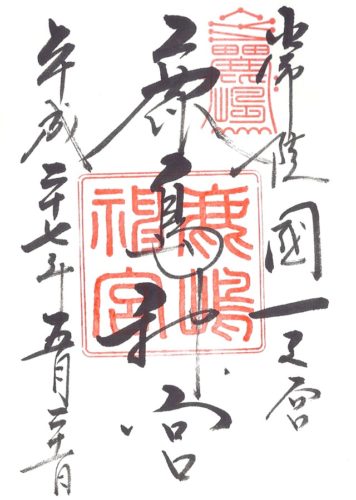

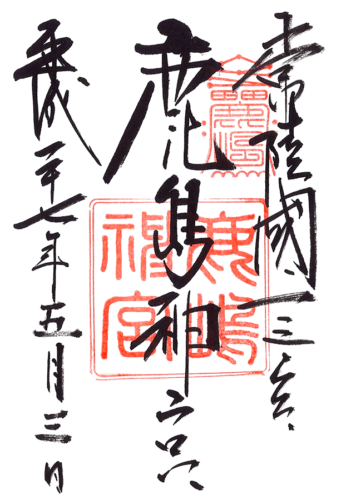

- 蕨岡口之宮・吹浦口之宮

鳥海山大物忌神社 吹浦口之宮(ちょうかいざんおおものいみじんじゃ ふくらくちのみや)

- 山形県飽海郡遊佐町大字吹浦字布倉1

- 公式サイト

- 蕨岡口之宮の御朱印も頂ける

- 蕨岡口之宮・吹浦口之宮

陸奥国(むつのくに)

志波彦神社・鹽竈神社(しわひこじんじゃ・しおがまじんじゃ)

八槻都々古別神社(やつきつつこわけじんじゃ)

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)

石都々古和気神社(いわつつこわけじんじゃ)

- 福島県石川郡石川町下泉296

- 公式Facebook

- 諸国一宮

岩代国(いわしろのくに)

伊佐須美神社(いさすみじんじゃ)

- 福島県大沼郡会津美里町字宮林甲4377

- 公式サイト

- 新一の宮

関東

常陸国(ひたちのくに)

鹿島神宮(かしまじんぐう)

- 茨城県鹿嶋市宮中2306-1

- 公式サイト

- 奥宮の御朱印も有り

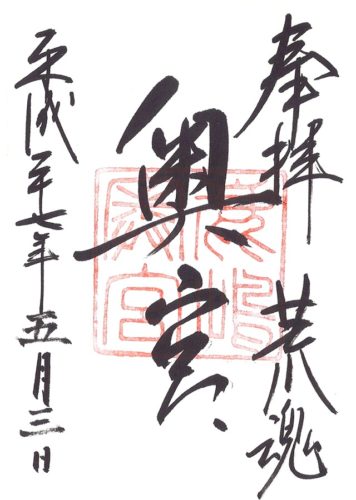

- 鹿島神宮

- 鹿島神宮

- 鹿島神宮

- 奥宮

- 奥宮

- 奥宮

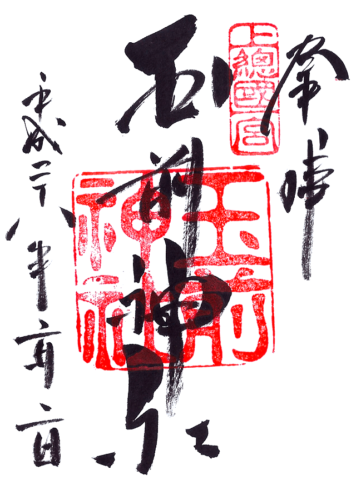

下総国(しもうさのくに)

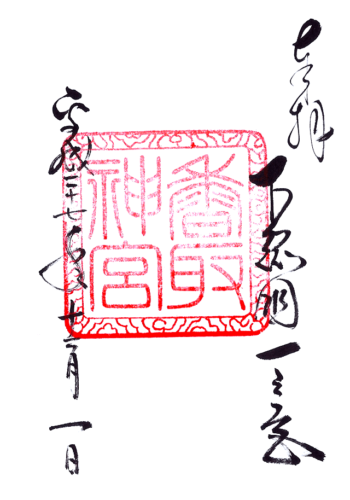

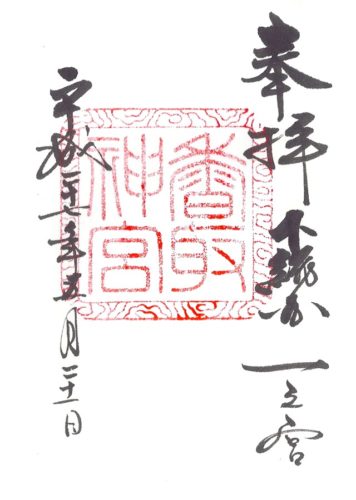

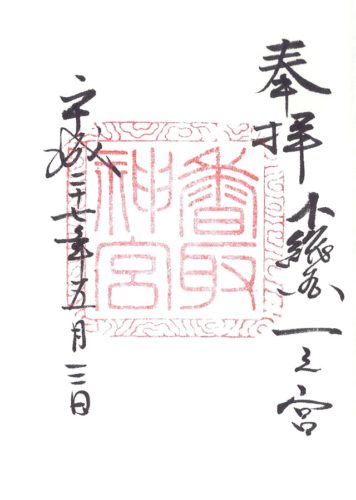

香取神宮(かとりじんぐう)

- 千葉県香取市香取1697

- 公式サイト

- 奥宮の御朱印も有り

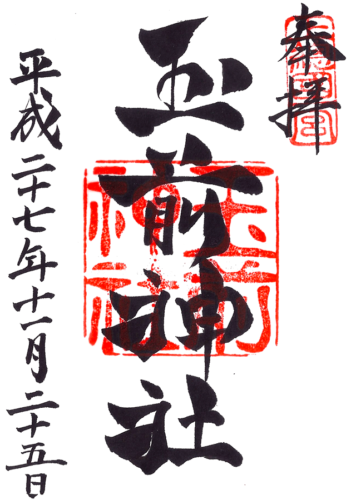

上総国(かずさのくに)

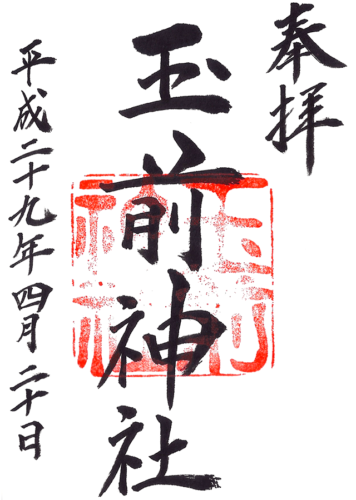

玉前神社(たまさきじんじゃ)

- 千葉県一宮町一宮3048

- 公式サイト

- 限定御朱印有り

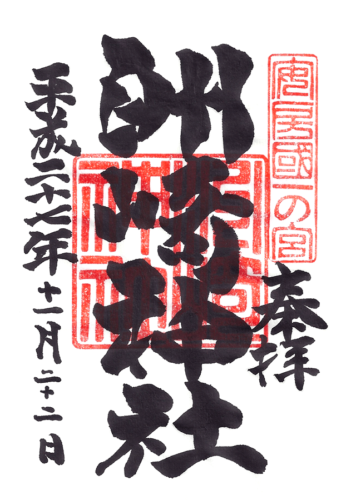

安房国(あわのくに)

安房神社(あわじんじゃ)

洲崎神社(すのさきじんじゃ)

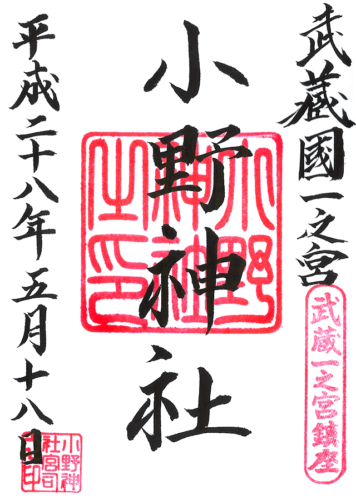

武蔵国(むさしのくに)

小野神社(おのじんじゃ)

- 東京都多摩市一ノ宮1-18-8

- 公式サイト

- 非加盟社

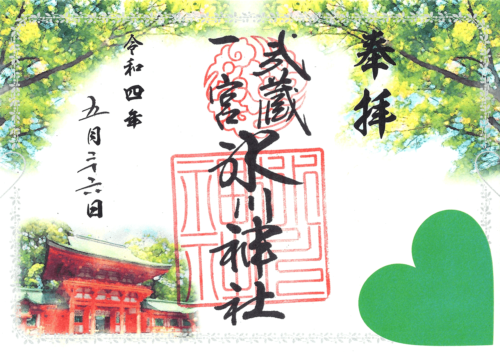

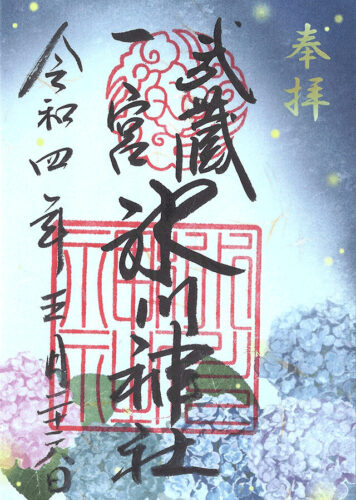

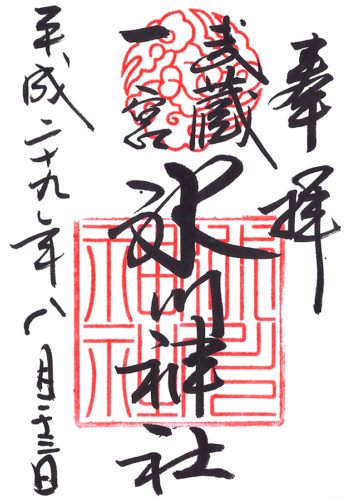

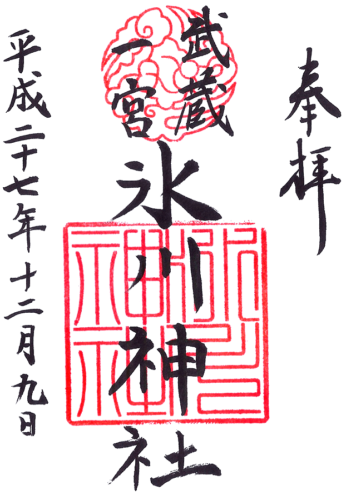

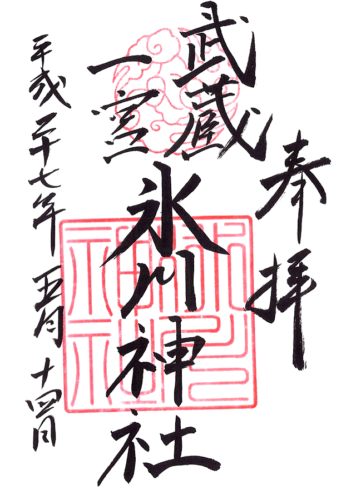

武蔵一宮氷川神社(むさしいちのみやひかわじんじゃ)

- 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407

- 公式サイト

- 限定御朱印有り

- 令和四年幸せの四社巡り専用

- ほたる

- 通常

- 通常

- 通常

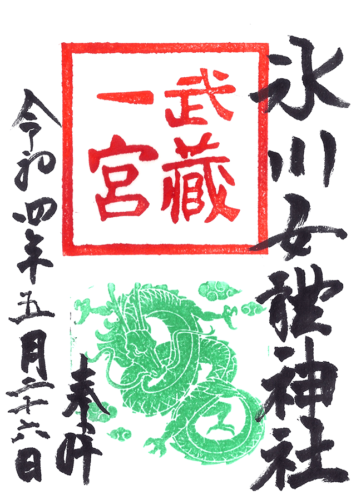

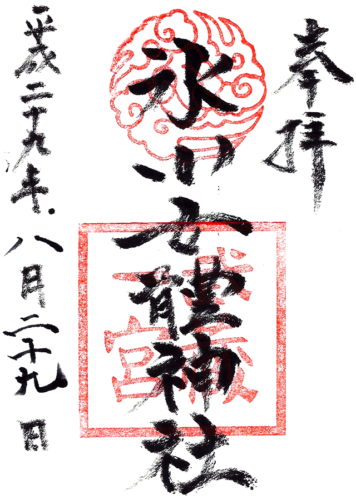

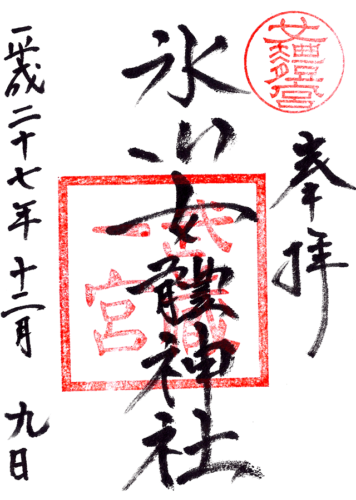

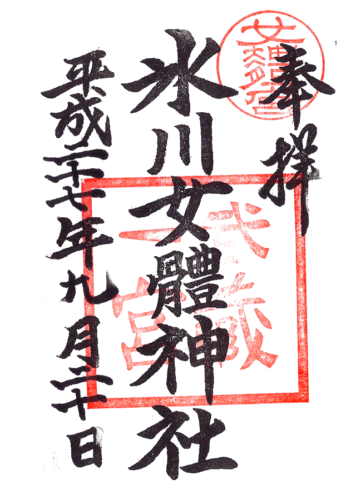

氷川女體神社(ひかわにょたいじんじゃ)

- 龍

- 通常

- 一之宮

- 一之宮

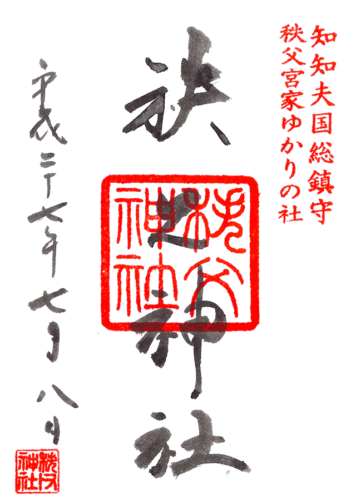

知知夫国(ちちぶのくに)

秩父神社(ちちぶじんじゃ)

- 埼玉県秩父市番場町1-3

- 公式サイト

- 新一の宮

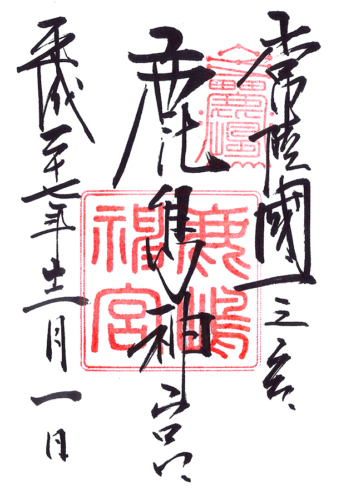

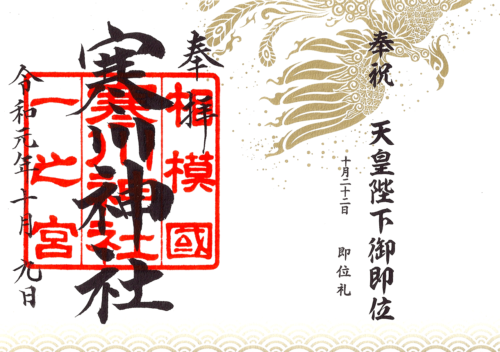

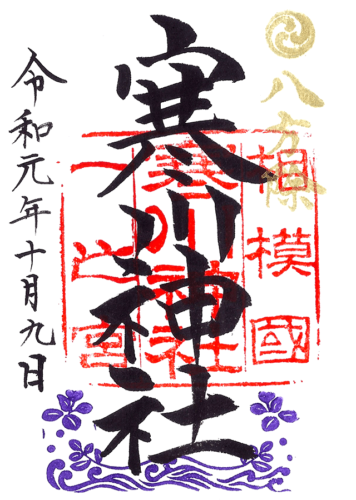

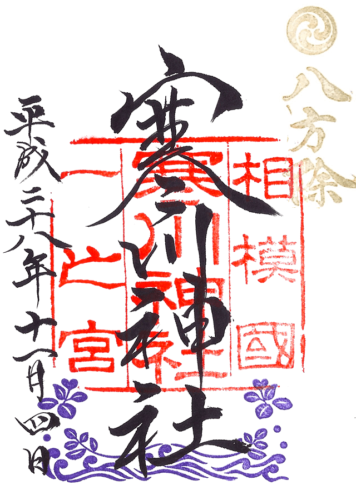

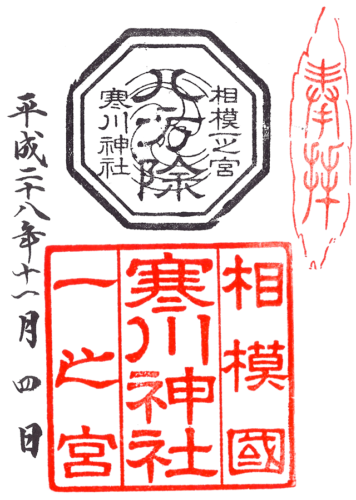

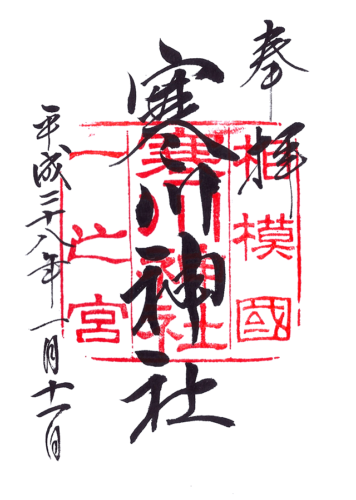

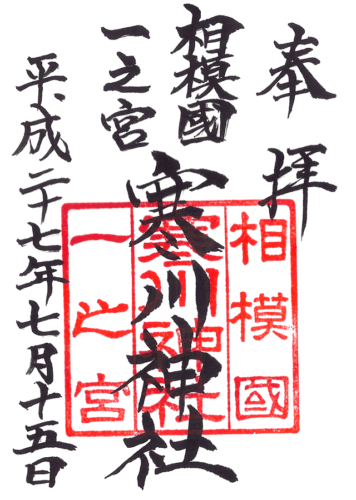

相模国(さがみのくに)

寒川神社(さむかわじんじゃ)

- 神奈川県寒川町宮山3916

- 公式サイト

- 限定御朱印有り

- 奉祝天皇陛下御即位/銅

- 通常

- 通常

- 八方除/旧

- 旧御朱印

- 旧御朱印

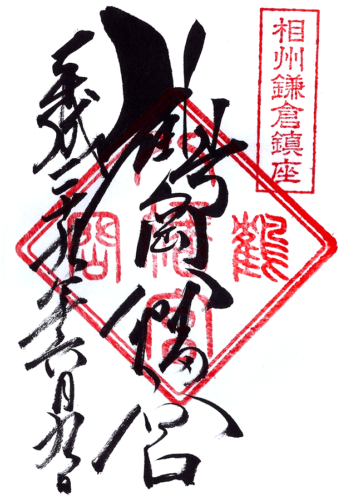

鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)

- 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

- 公式サイト

- 諸国一宮/境内社の御朱印有り

- 鶴岡八幡宮

- 旗上弁財天社

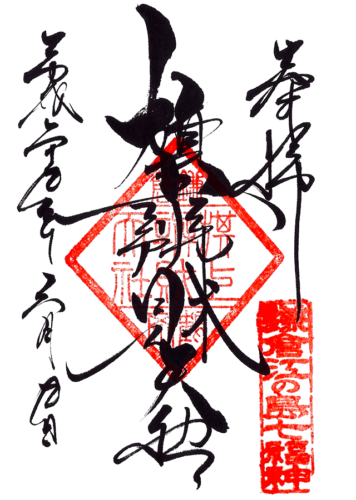

上野国(こうずけのくに)

一之宮貫前神社(いちのみやぬきさきじんじゃ)

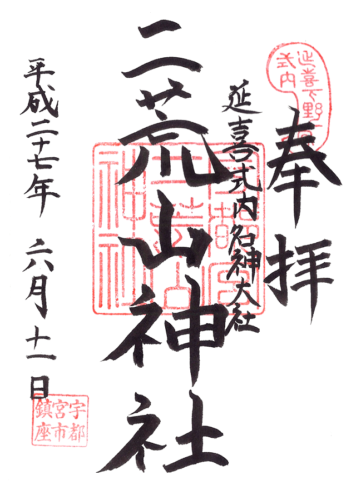

下野国(しもつけのくに)

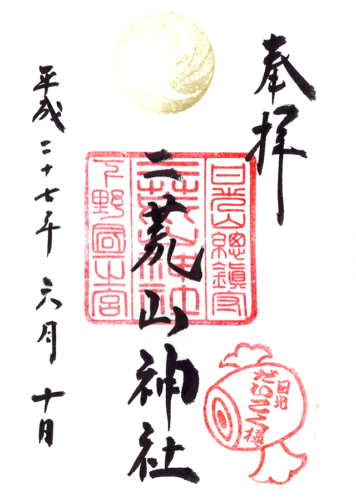

宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)

- 栃木県宇都宮市馬場通り1-1-1

- 公式サイト

- 境内社の御朱印有り

日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)

- 栃木県日光市山内2307

- 公式サイト

- 境内社や摂社の御朱印有り

甲信越

若狭国(わかさのくに)

若狭彦神社(わかさひこじんじゃ)

若狭姫神社(わかさひめじんじゃ)

越前国(えちぜんのくに)

氣比神宮(けひじんぐう)

加賀国(かがのくに)

白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)

能登国(のとのくに)

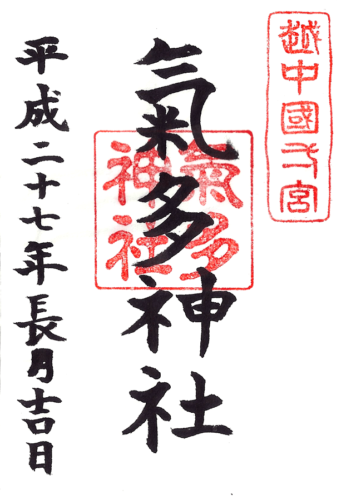

氣多大社(けたたいしゃ)

越中国(えっちゅうのくに)

高瀬神社(たかせじんじゃ)

氣多神社(けたじんじゃ)

雄山神社 峰本社(おやまじんじゃ みねほんしゃ)

雄山神社 中宮祈願殿(おやまじんじゃ ちゅうぐうきがんでん)

雄山神社 前立社壇(おやまじんじゃ まえだてしゃだん)

射水神社(いみずじんじゃ)

越後国(えちごのくに)

彌彦神社(やひこじんじゃ)

居多神社(こたじんじゃ)

佐渡国(さどのくに)

度津神社(わたつじんじゃ)

甲斐国(かいのくに)

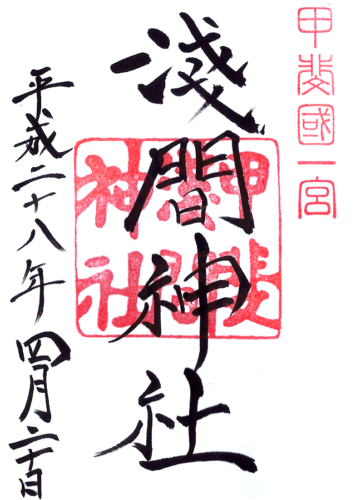

甲斐国一宮浅間神社(かいのくにいちのみやあさまじんじゃ)

東海

伊賀国(いがのくに)

敢国神社(あえくにじんじゃ)

伊勢国(いせのくに)

椿大神社(つばきおおかみやしろ)

都波岐奈加等神社(つばきなかとじんじゃ)

志摩国(しまのくに)

伊雑宮(いざわのみや)

伊射波神社(いざわじんじゃ)

尾張国(おわりのくに)

真清田神社(ますみだじんじゃ)

大神神社(おおみわじんじゃ)

- 愛知県一宮市花池2-15-28

- 一宮市観光協会

- 諸国一宮

三河国(みかわのくに)

砥鹿神社(とがじんじゃ)

美濃国(みののくに)

南宮大社(なんぐうたいしゃ)

飛騨国(ひだのくに)

飛騨一宮水無神社(ひだいちのみやみなしじんじゃ)

伊豆国(いずのくに)

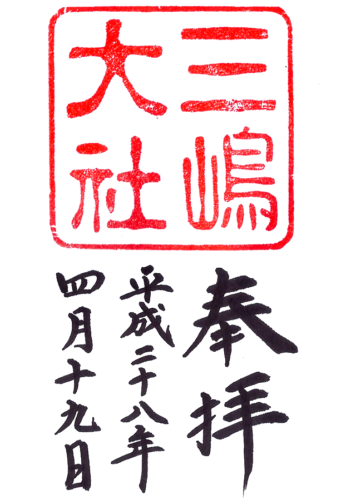

三嶋大社(みしまたいしゃ)

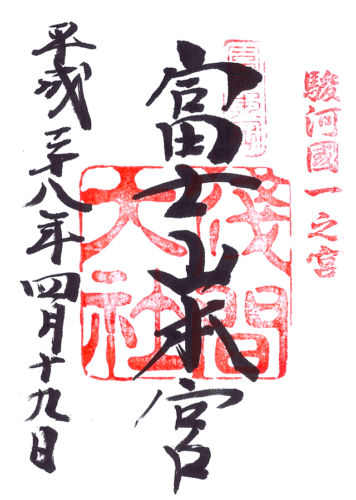

駿河国(するがのくに)

富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)

遠江国(とおとうみのくに)

小國神社(おくにじんじゃ)

事任八幡宮(ことのままはちまんぐう)

信濃国(しなののくに)

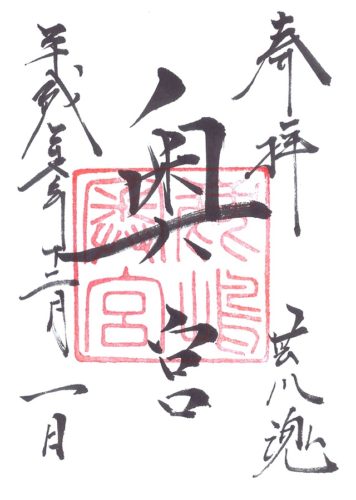

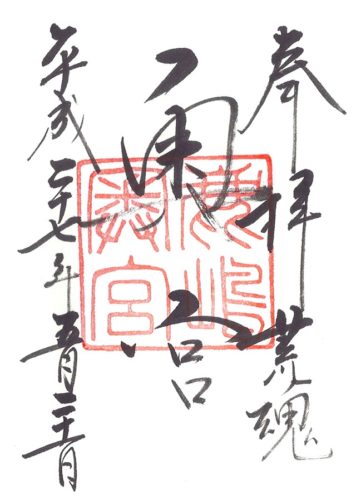

諏訪大社 上社本宮(すわたいしゃ かみしゃほんみや)

諏訪大社 上社前宮(すわたいしゃ かみしゃまえみや)

諏訪大社 下社春宮(すわたいしゃ しもしゃはるみや)

諏訪大社 下社秋宮(すわたいしゃ しもしゃあきみや)

近畿

山城国(やましろのくに)

賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)

- 京都府京都市北区上賀茂本山339

- 公式サイト

- 通称:上賀茂神社(かみがもじんじゃ)

賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)

- 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

- 公式サイト

- 通称:下鴨神社(しもがもじんじゃ)

丹波国(たんばのくに)

出雲大神宮(いずもだいじんぐう)

丹後国(たんごのくに)

元伊勢籠神社(もといせこのじんじゃ)

近江国(おうみのくに)

建部大社(たけべたいしゃ)

大和国(やまとのくに)

大神神社(おおみわじんじゃ)

河内国(かわちのくに)

枚岡神社(ひらおかじんじゃ)

和泉国(いずみのくに)

大鳥大社(おおとりたいしゃ)

摂津国(せっつのくに)

住吉大社(すみよしたいしゃ)

坐摩神社(いかすりじんじゃ)

- 大阪府大阪市中央区久太郎町4渡辺3

- 公式サイト

- 諸国一宮

但馬国(たじまのくに)

出石神社(いずしじんじゃ)

粟鹿神社(あわがじんじゃ)

播磨国(はりまのくに)

伊和神社(いわじんじゃ)

紀伊国(きいのくに)

日前神宮・國懸神宮(ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう)

伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)

丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)

中国

淡路国(あわじのくに)

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)

美作国(みまさかのくに)

中山神社(なかやまじんじゃ)

備前国(びぜんのくに)

吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)

石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)

- 岡山県赤磐市石上字風呂谷1448

- 岡山県神社庁

- 諸国一宮

備中国(びっちゅうのくに)

吉備津神社(きびつじんじゃ)

備後国(びんごのくに)

吉備津神社(きびつじんじゃ)

素盞嗚神社(すさのおじんじゃ)

- 広島県福山市新市町大字戸手1-1

- 新市町観光協会

- 諸国一宮

安芸国(あきのくに)

嚴島神社(いつくしまじんじゃ)

周防国(すおうのくに)

玉祖神社(たまのおやじんじゃ)

長門国(ながとのくに)

住吉神社(すみよしじんじゃ)

因幡国(いなばのくに)

宇倍神社(うべじんじゃ)

伯耆国(ほうきのくに)

倭文神社(しとりじんじゃ)

出雲国(いずものくに)

出雲大社(いずもおおやしろ)

熊野大社(くまのたいしゃ)

- 島根県松江市八雲町熊野2451

- 公式サイト

- 諸国一宮

石見国(いわみのくに)

物部神社(もののべじんじゃ)

隠岐国(おきのくに)

水若酢神社(みずわかすじんじゃ)

由良比女神社(ゆらひめじんじゃ)

四国

阿波国(あわのくに)

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)

讃岐国(さぬきのくに)

田村神社(たむらじんじゃ)

伊予国(いよのくに)

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)

土佐国(とさのくに)

土佐神社(とさじんじゃ)

九州・沖縄

筑前国(ちくぜんのくに)

住吉神社(すみよしじんじゃ)

筥崎宮(はこざきぐう)

筑後国(ちくごのくに)

高良大社(こうらたいしゃ)

壱岐国(いきのくに)

興神社(こうじんじゃ)

- 長崎県壱岐市芦辺町湯岳興触676

- 壱岐観光ナビ

- 全国一の宮会非加盟社

天手長男神社(あめのたながおじんじゃ)

対馬国(つしまのくに)

海神神社(かいじんじんじゃ)

豊前国(ぶぜんのくに)

宇佐神宮(うさじんぐう)

豊後国(ぶんごのくに)

柞原八幡宮(ゆすはらはちまんぐう)

西寒多神社(ささむたじんじゃ)

肥前国(ひぜんのくに)

與止日女神社(よどひめじんじゃ)

千栗八幡宮(ちりくはちまんぐう)

肥後国(ひごのくに)

阿蘇神社(あそじんじゃ)

日向国(ひゅうがのくに)

都農神社(つのじんじゃ)

大隅国(おおすみのくに)

鹿児島神宮(かごしまじんぐう)

薩摩国(さつまのくに)

枚聞神社(ひらききじんじゃ)

新田神社(にったじんじゃ)

琉球国(りゅうきゅうのくに)

波上宮(なみのうえぐう)

- 沖縄県那覇市若狭1-25-11

- 公式サイト

- 新一の宮

その他

その他「全国一の宮会」非加盟の一之宮比定社

- 加賀国:石部神社(いそべじんじゃ)

- 越後国:天津神社(あまつじんじゃ)

- 備前国:安仁神社(あにじんじゃ)

- 阿波国:一宮神社(いちのみやじんじゃ)・上一宮大粟神社(かみいちのみやおおあわじんじゃ)・八倉比売神社(やくらひめじんじゃ)

- 対馬国:厳原八幡宮神社(いづはらはちまんぐうじんじゃ)

- 多禰国:益救神社(やくじんじゃ)

コメント

全国一の宮に甲斐国の浅間神社が入っていないようです。一の宮巡拝会のホームページにはありました。

教えてくださりありがとうございます。

完全にこちらのミスで抜けていたようです。

修正させて頂きました。

また何かお気づきな点がございましたら教えて下さると幸いです。