目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

吉田松陰先生を祀る神社

東京都世田谷区若林に鎮座する神社。

旧社格は府社で、幕末の思想家・教育者である吉田松陰を祀る。

安政の大獄で処刑された吉田松陰の墓所のそばに旧長州藩の関係者などが神社を創建。

近年は学問の神としても崇敬を集めている。

境内には松下村塾を模して造られた建物も整備。

境内に隣接するように吉田松陰らの墓所があり、吉田松陰とその門人・長州藩にとって縁の深い神社として知られる。

神社情報

松陰神社(しょういんじんじゃ)

御祭神:吉田寅次郎藤原矩方命(吉田松陰先生)

社格等:府社

例大祭:4月27日・10月27日

所在地:東京都世田谷区若林4-35-1

最寄駅:松陰神社前駅・若林駅

公式サイト:https://www.shoinjinja.org/

御由緒

松陰先生は天保元年(1830)八月四日、長州萩(現在の山口県萩市)に藩士杉家の次男として生まれました。六歳の時に吉田家を継ぎます。松陰先生は学問をすすめるうちに鎖国状態の日本の将来を案じるようになり、欧米の実情を知ろうと黒船に自らかけあい渡米を企てましたが失敗し投獄されてしまいます。出獄後に松下村塾という私塾で教鞭をとり明治維新の際に中核を担うこととなる多くの若者を指導しました。しかし安政の大獄に連座し江戸伝馬町の獄中にて三十歳の生涯を終えられました。

その四年後の文久三年(1863)に松下村塾門下生であった高杉晋作、伊藤博文たちの尽力により、遺骨を小塚原から長州藩の抱地であった世田谷若林の地に改葬しました。そして日本が急速に近代化への道を邁進する明治十五年十一月、松陰先生の遺志を形にするため門下生たちが墓畔に社を築き、忠魂の鎮座するところとなりました。(頒布の資料より)

歴史考察

明治維新に思想的影響を与えた吉田松陰

社伝によると、明治十五年(1882)に創建と云う。

吉田松陰を祀り「松陰神社」と称した。

幕末の思想家・教育者で長州藩士。

私塾「松下村塾」を指導し、松陰の門人達は明治維新の際に活躍。

明治維新、特に長州藩の精神的指導者・理論者。

安政の大獄によって処刑、享年30(満29歳)。

文政十三年(1830)、長州萩城下松本村(現・山口県萩市)で生まれる。

天保五年(1834年)、5歳の時に叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となる。

嘉永三年(1850)、欧米列強の脅威を知った松陰は西洋兵学を学ぶために九州に遊学。

日本各地を遊歴し、江戸に出て佐久間象山などに師事。

嘉永六年(1853)、浦賀にペリーが来校すると、師の象山と共に黒船を遠望観察し、先進国であった西洋の文明に衝撃を受けたとされる。

象山の薦めもあって外国への留学を決意したものの、長崎ではロシア軍艦に乗り込もうとしたが果たす事ができなかった。

(Commodore Perry and his party landing at Yokohama to meet the Shogun’s Commissioners)

(Commodore Perry and his party landing at Yokohama to meet the Shogun’s Commissioners)

寛永七年(1854)、横浜にペリーが再度来航。

この時、松陰は漁民の小舟を盗んで黒船に乗船している。

松下村塾を開塾・明治維新で活躍する門人達を教育

安政四年(1857)、叔父の玉木文之進が開いた「松下村塾」の名を引き継ぎ開塾。

長州萩城下松本村(現・山口県萩市)に置かれた私塾。

天保十三年(1842)に松陰の叔父の玉木文之進が開いた私塾で少年だった松陰も入門。

安政四年(1857)に藩校明倫館の塾頭をしていた松陰がその名を引き継いて開塾。

士分しか入門できなかった藩校明倫館とは違い、松下村塾は町民など身分の別け隔てなく塾生を受け入れ、塾生は50名程いたと伝わっている。

久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋、吉田稔麿など明治維新で活躍する門人達を教育。

当社の境内には松下村塾を模した建物も整備。

また山口県萩市の「松陰神社」には幕末当時の塾舎が残っている。

また山口県萩市の「松陰神社」には幕末当時の塾舎が残っている。

安政の大獄にて29歳の若さで処刑

安政五年(1858)、幕府の大老・井伊直弼や老中・間部詮勝らが、天皇の勅許を得ないまま日米修好通商条約を締結。

日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約。

米国側に領事裁判権を認め、日本に関税自主権がなかった事から、日本側に不利な「不平等条約」と云われる。

これを知って激怒した松陰は間部要撃策を藩へ提言。

安政六年(1859)、幕府を厳しく批判していた儒学者・梅田雲浜が幕府に捕縛される。

松陰は萩にて雲浜と面会をしていたため「安政の大獄」に連座。

江戸に檻送されて伝馬町牢屋敷に投獄された。

江戸幕府が行なった弾圧で、幕府の大老・井伊直弼が全ての命令を発した。

弾圧されたのは尊王攘夷や一橋派の大名・公卿・志士らで、連座した者は100人以上。

間部要撃策について自白したため死罪が宣告され、伝馬町牢屋敷にて斬首刑に処されてしまう。

享年30(満29歳)。

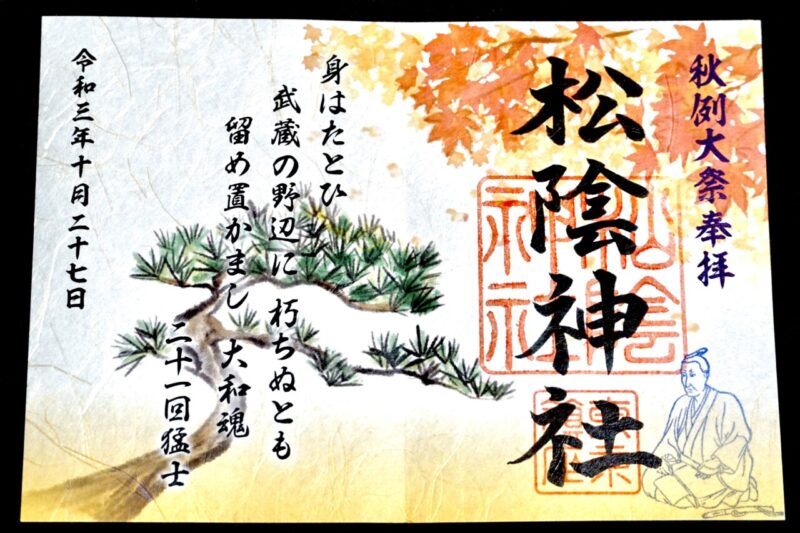

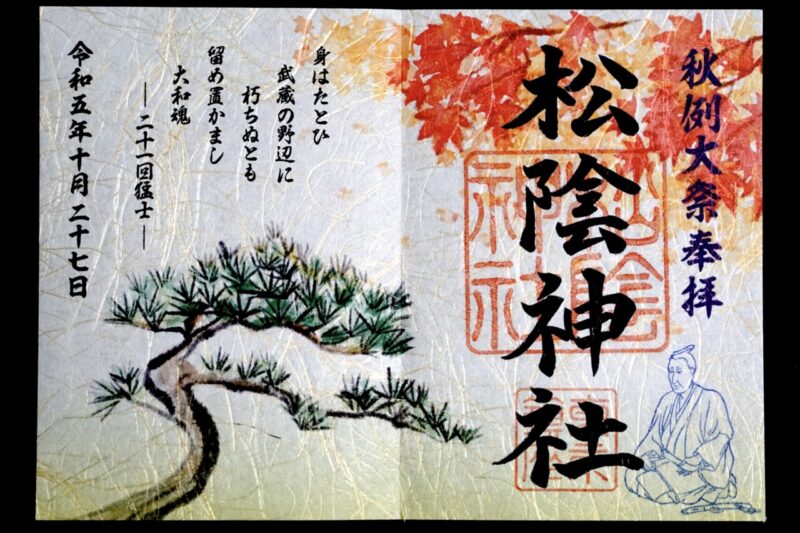

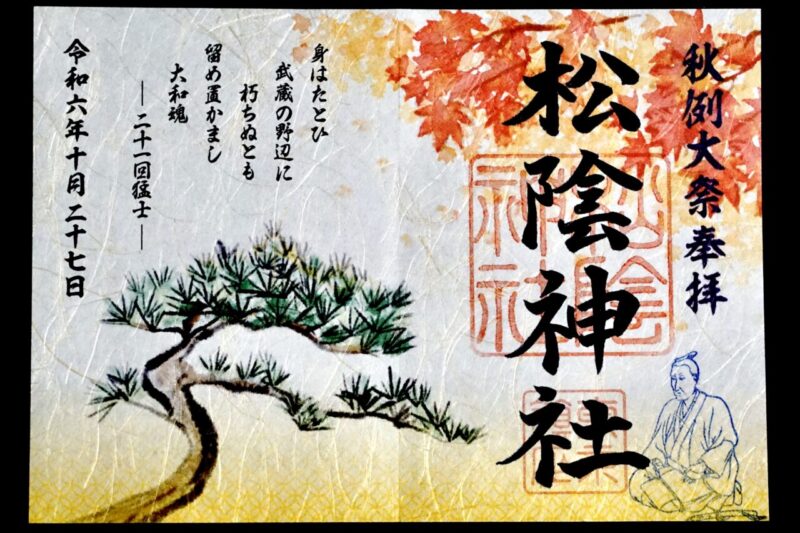

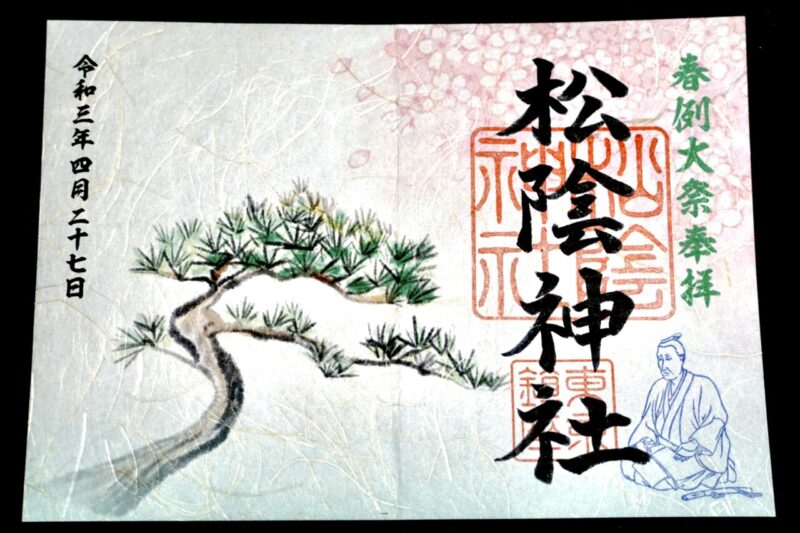

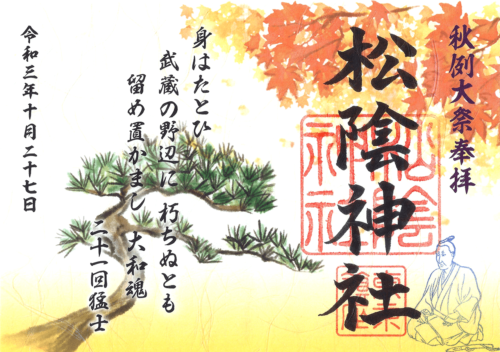

身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂(留魂録)

処刑の後、東京都荒川区南千住にある「小塚原回向院(南千住回向院)」に葬られた。

隣に小塚原刑場があり、刑場での刑死者を供養する「常行堂」として創建した寺院。

国事犯の刑死者が埋葬される事が多く、松陰以外にも橋本左内など安政の大獄で刑死した人物の多くは「小塚原回向院」に葬られている。

但し埋葬といっても、申し訳程度に土をかけられるだけであり、国事犯に対する扱いはとても酷いものであったとされる。

高杉晋作ら門人によって当地へ改葬

安政七年(1860)、「桜田門外の変」にて弾圧を押し進めた井伊直弼が殺害される。

これによって弾圧は収束する事となる。

文久二年(1862)、勅命を受け将軍後見職に一橋慶喜、政治総裁職に松平春嶽が就任。

慶喜と春嶽は、井伊直弼が行った「安政の大獄」は甚だ専断だったとして、大獄で幽閉されていた者の釈放など一連の過激尊攘者の大赦を行った。

文久三年(1863)、高杉晋作など吉田松陰の門人によって「小塚原回向院」にあった松陰の墓が当地に改葬される。

当地が選ばれた理由は、長州藩主・毛利大膳大夫の抱屋敷であった事による。

明治元年(1868)、木戸孝允(桂小五郎)によって修復。

現在の墓地はこうして修復されたものとなっている。

現在の墓地はこうして修復されたものとなっている。

墓所の隣に当社が創建・その後の歩み

明治十五年(1882)、松陰の門人などによって松陰の墓地の隣に松陰を祀る当社が創建された。

明治四十一年(1908)、木戸孝允、伊藤博文、山縣有朋、桂太郎、乃木希典らによって松陰50年祭が行われる。

この時に石鳥居や石灯籠が寄進。

この時に石鳥居や石灯籠が寄進。

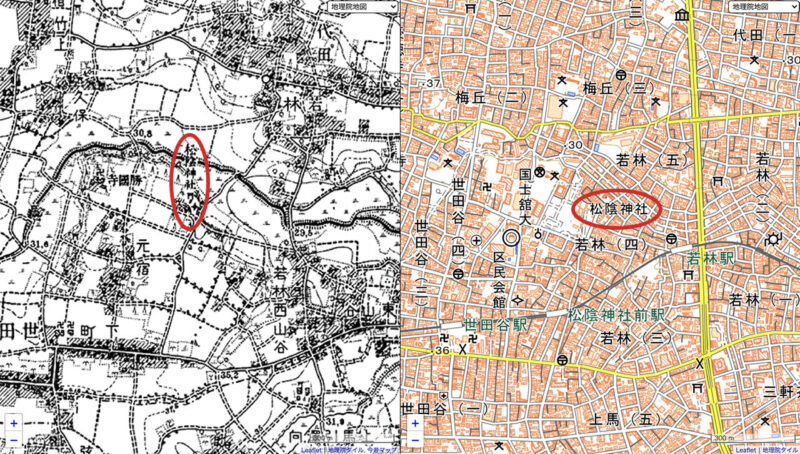

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時も現在も当社の鎮座地は変わらない。

「松陰神社」と記してあり、既に地図上の目印になる規模であった。

周辺はまだ発展しておらずのどかな農地だったことも伺える。

昭和三年(1928)、社殿を造営。

これが現在の社殿で、創建時の旧社殿は現在の本殿の内陣となっている。

これが現在の社殿で、創建時の旧社殿は現在の本殿の内陣となっている。

昭和七年(1932)、府社に列した。

現在も社号碑には「府社」の文字。

現在も社号碑には「府社」の文字。

昭和十七年(1942)、「松下村塾」の模型が建てられる。

これが修復されつつ現存。

これが修復されつつ現存。

戦後になり境内整備が進む。

平成四年(1992)、当社の例祭に合わせて「幕末維新祭り」が開催。

商店街などが一体となって盛り上げるお祭りとなっている。

平成二十三年(2011)、現在の大鳥居を建立。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

黒鳥居・綺麗に整備された境内

最寄駅の松陰神社前駅から商店街を北へ行くと立派な境内が見えてくる。

黒色の大鳥居が存在感を放つ。

黒色の大鳥居が存在感を放つ。

平成二十三年(2011)の東日本大震災後に倒壊の恐れがあるということから建て替えられたもの。

平成二十三年(2011)の東日本大震災後に倒壊の恐れがあるということから建て替えられたもの。

社号碑には「府社 松陰神社」とあり旧社格を記している。

社号碑には「府社 松陰神社」とあり旧社格を記している。

7時-17時まで。(時間外は閉門されるため参拝不可)

旧鳥居の柱の一部は鳥居を潜った左手に保存。

明治四十一年(1908)の松陰50年祭で奉納された事が分かる。

明治四十一年(1908)の松陰50年祭で奉納された事が分かる。

鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

世田谷若林の地に中々広い境内を有する。

世田谷若林の地に中々広い境内を有する。

綺麗に整備された参道を進むと左手に手水舎。

綺麗に整備された参道を進むと左手に手水舎。

手水舎の周辺には石像や碑などが置かれている。

手水舎の周辺には石像や碑などが置かれている。

参道途中には神楽殿。

昭和七年(1932)に府社に列した際に毛利家より寄贈されたもの。

昭和七年(1932)に府社に列した際に毛利家より寄贈されたもの。

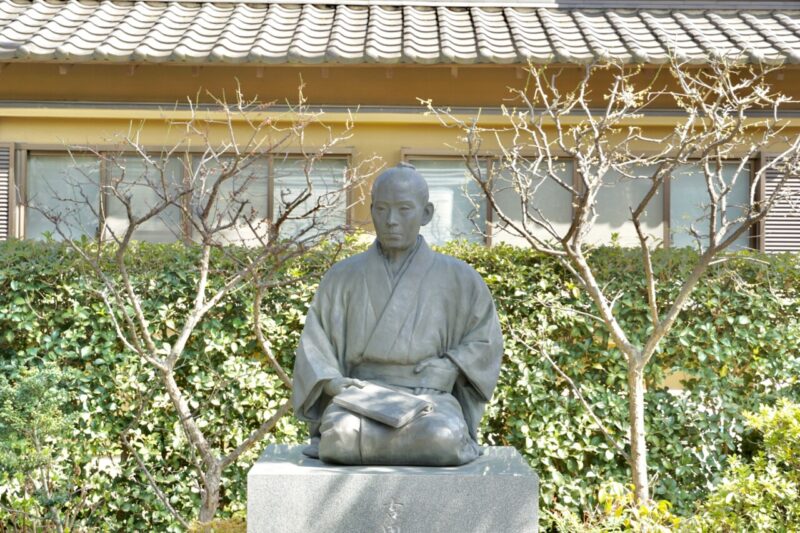

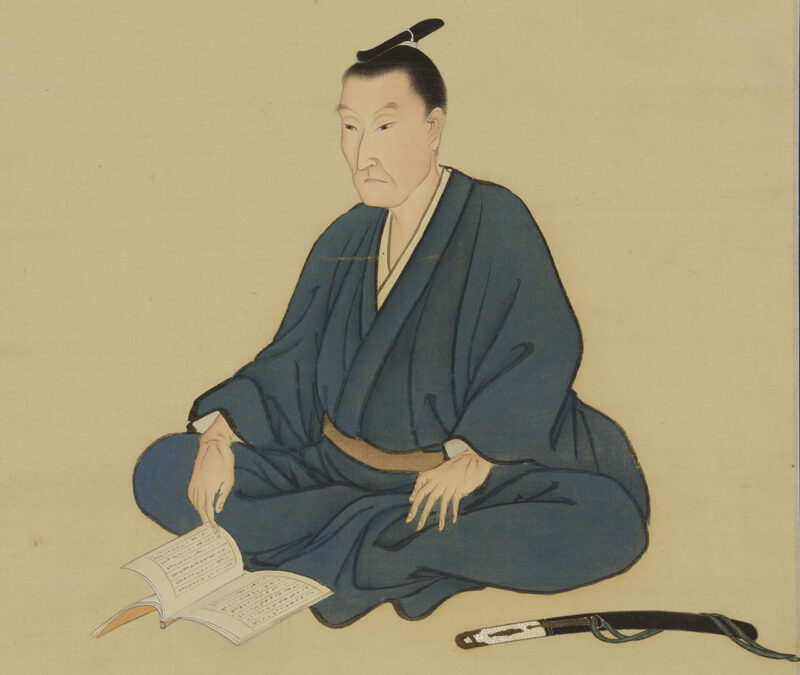

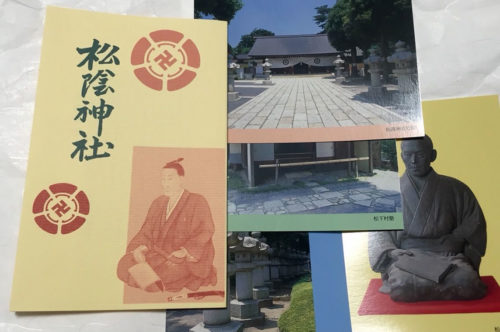

社務所の向かいには吉田松陰像。

御鎮座130年の記念事業として平成二十五年(2013)に奉納。

御鎮座130年の記念事業として平成二十五年(2013)に奉納。

大熊氏廣氏によって明治二十三年(1890)に製作された像から鋳造された。

大熊氏廣氏によって明治二十三年(1890)に製作された像から鋳造された。

戦前の立派な社殿が現存

参道の正面に社殿。

現在の社殿は昭和三年(1928)に造営されたもの。

現在の社殿は昭和三年(1928)に造営されたもの。

当時の社殿が改修されつつ現存。

当時の社殿が改修されつつ現存。

戦前のものにしては状態もよく戦火も免れ残っているのが喜ばしい。

戦前のものにしては状態もよく戦火も免れ残っているのが喜ばしい。

創建時の旧社殿は、現在の本殿の内陣となっている。

創建時の旧社殿は、現在の本殿の内陣となっている。

長州藩出身の重鎮らが奉納した32基の石灯籠

当社の境内には32基の石灯籠が置かれている。

これらの多くは、明治四十一年(1908)に木戸孝允、伊藤博文、山県有朋、桂太郎、乃木希典らによって行われた松陰50年祭の際に寄進されたもの。

これらの多くは、明治四十一年(1908)に木戸孝允、伊藤博文、山県有朋、桂太郎、乃木希典らによって行われた松陰50年祭の際に寄進されたもの。

境内には奉納者の名の案内板が置かれている。

境内には奉納者の名の案内板が置かれている。

拝殿前には長州藩最期の藩主・毛利元徳の長男である毛利元昭の名。

その他、伊藤博文、山縣有朋、井上馨、桂太郎、乃木希典など、長州藩出身の重鎮の名が並ぶ。

その他、伊藤博文、山縣有朋、井上馨、桂太郎、乃木希典など、長州藩出身の重鎮の名が並ぶ。

幕末や明治維新の時代が好きな人からはお馴染みの名。

幕末や明治維新の時代が好きな人からはお馴染みの名。

松下村塾を模造したレプリカ建物

境内右手には「松下村塾」の模造した建物が置かれている。

これは山口県萩市の「松陰神社」境内に保存されている松下村塾を模したもの。

これは山口県萩市の「松陰神社」境内に保存されている松下村塾を模したもの。

平日は雨戸が閉まっていて内部が見えない。

平日は雨戸が閉まっていて内部が見えない。

土日祝のみ雨戸を開放していて中の造りも覗く事ができる。

土日祝のみ雨戸を開放していて中の造りも覗く事ができる。

こちらは祝日の様子。

こちらは祝日の様子。

雨戸を開放。

雨戸を開放。

松陰先生の掛け軸も。

松陰先生の掛け軸も。

近くには模造松下村塾で使用されていた瓦なども展示。

さらに近くには吉田松陰先生像。

さらに近くには吉田松陰先生像。

手水舎前に置かれた像とは表情なども違う。

手水舎前に置かれた像とは表情なども違う。

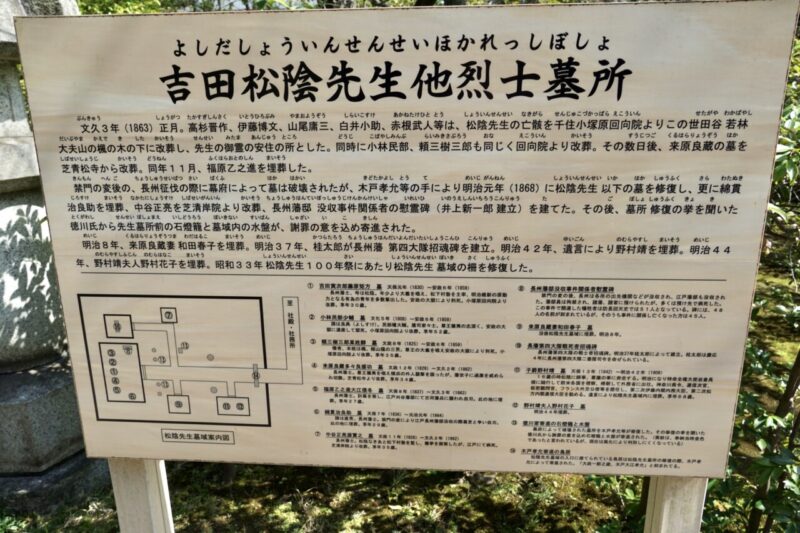

吉田松陰先生の墓所・松陰先生他烈士墓所

境内の左手には吉田松陰の墓所に繋がる参道。

鳥居を潜り右手に曲がるとさらに鳥居。

鳥居を潜り右手に曲がるとさらに鳥居。

この鳥居は明治元年(1868)に奉納されたもの。

この鳥居は明治元年(1868)に奉納されたもの。

木戸孝允(桂小五郎)によって墓所が修復整備された際に奉納。

木戸孝允(桂小五郎)によって墓所が修復整備された際に奉納。

この鳥居の先は松陰先生他烈士墓所という墓域。

正面にあるのが吉田松陰の墓碑。

正面にあるのが吉田松陰の墓碑。

更に頼三樹三郎、小林民部、来原良蔵、福原乙之進、綿貫次郎輔、中谷正亮、其の他烈士の墓碑が置かれている。

更に頼三樹三郎、小林民部、来原良蔵、福原乙之進、綿貫次郎輔、中谷正亮、其の他烈士の墓碑が置かれている。

近くには徳川家寄進の石灯籠。

同じく徳川家寄進の水盤。

同じく徳川家寄進の水盤。

幕府によって弾圧され処刑された吉田松陰だが、こうして徳川家からの寄進があるのが時代の流れを感じる。

幕府によって弾圧され処刑された吉田松陰だが、こうして徳川家からの寄進があるのが時代の流れを感じる。

境内は様々な品種の桜の名所

当社の参道など境内には様々な品種の桜が植えられているため、桜の名所としても知られる。

参道のソメイヨシノ。(まだ開花したばかりの3月中旬撮影)

参道のソメイヨシノ。(まだ開花したばかりの3月中旬撮影)

おかめ桜。

参拝時はちょうど見頃を迎えていた。

参拝時はちょうど見頃を迎えていた。

可愛らしく美しい桜。

可愛らしく美しい桜。

駐車場側にはヒカンザクラ。

濃い色合いが特徴。

濃い色合いが特徴。

こちらも見頃の撮影。

こちらも見頃の撮影。

更に鳥居横に御衣黄や枝垂れ桜。

こちらはまだ開花前であったが、様々な品種の桜が植えられている事で長い間桜を楽しむ事ができる。

こちらはまだ開花前であったが、様々な品種の桜が植えられている事で長い間桜を楽しむ事ができる。

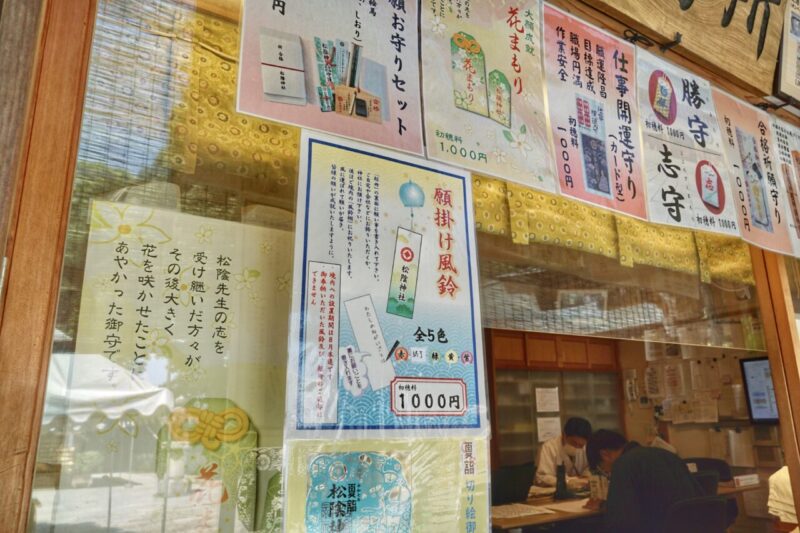

夏詣期間は願掛け風鈴の風鈴棚

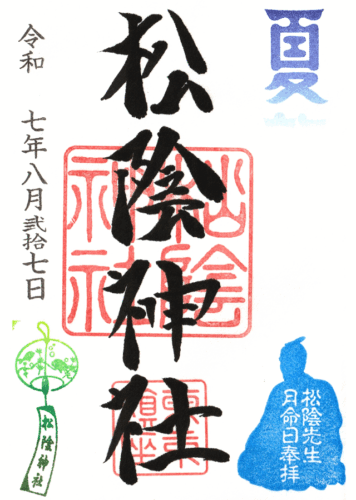

毎年7月-8月末までは夏詣期間。

夏詣期間中には拝殿前に風鈴棚を設置。

夏詣期間中には拝殿前に風鈴棚を設置。

願掛け風鈴として授与所で頒布していて願掛けして吊るす事ができる。

願掛け風鈴として授与所で頒布していて願掛けして吊るす事ができる。

風鈴の音色も美しい。

風鈴の音色も美しい。

願掛け風鈴は初穂料1,000円で風鈴棚に吊るすことも持ち帰ってもOK。

願掛け風鈴は初穂料1,000円で風鈴棚に吊るすことも持ち帰ってもOK。

2025年は夏詣期間中限定で風鈴みくじも。

2025年は夏詣期間中限定で風鈴みくじも。

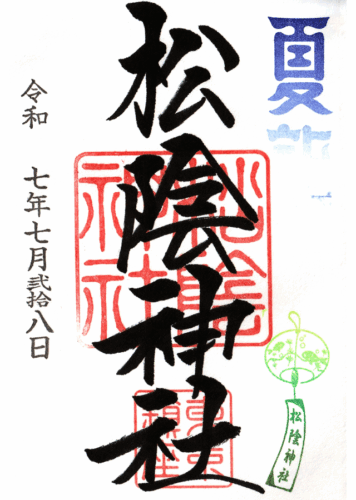

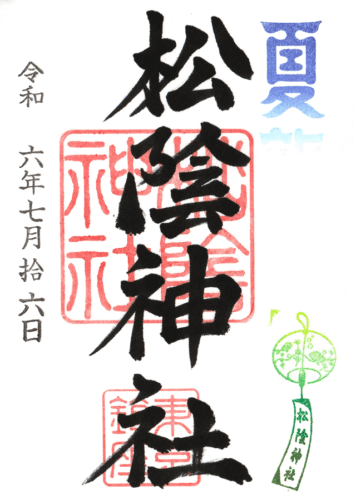

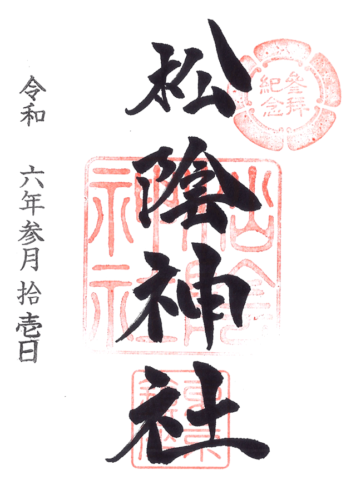

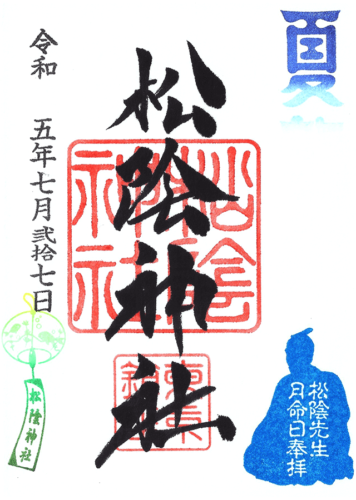

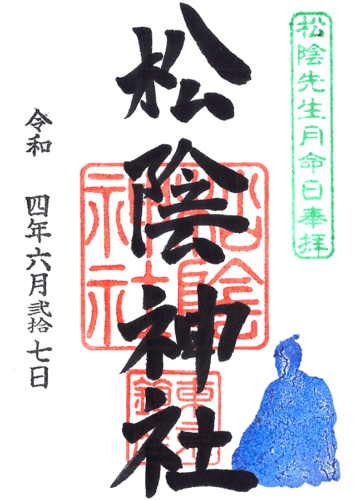

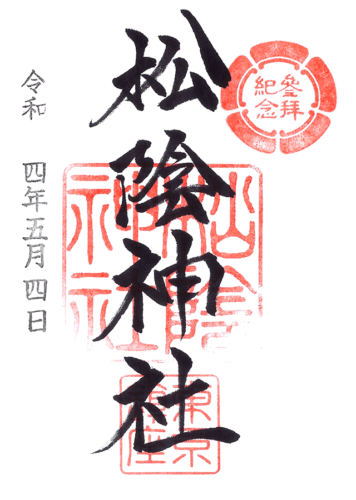

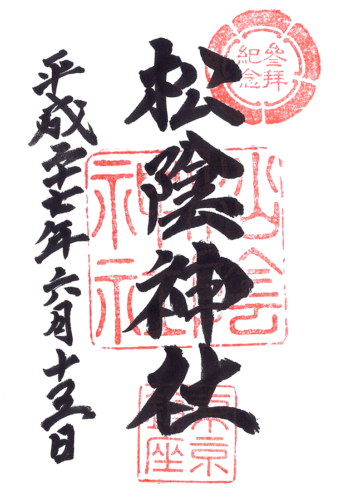

御朱印・毎月27日は月命日御朱印

御朱印は社務所にて。

当社には休務日が設けられているので注意が必要。

当社には休務日が設けられているので注意が必要。

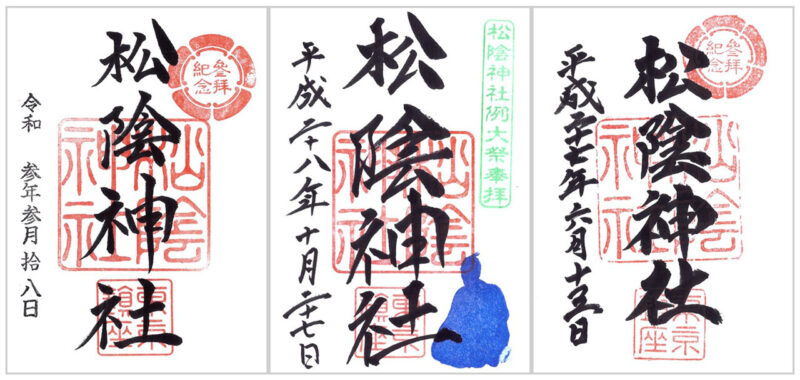

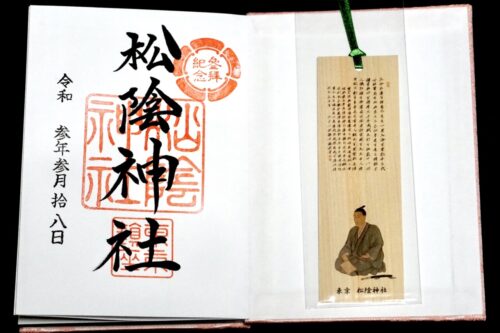

御朱印は「松陰神社」の朱印に「東京鎮座」「参拝紀念」の印。 真ん中は2016年の例大祭で頂いたもの。

真ん中は2016年の例大祭で頂いたもの。

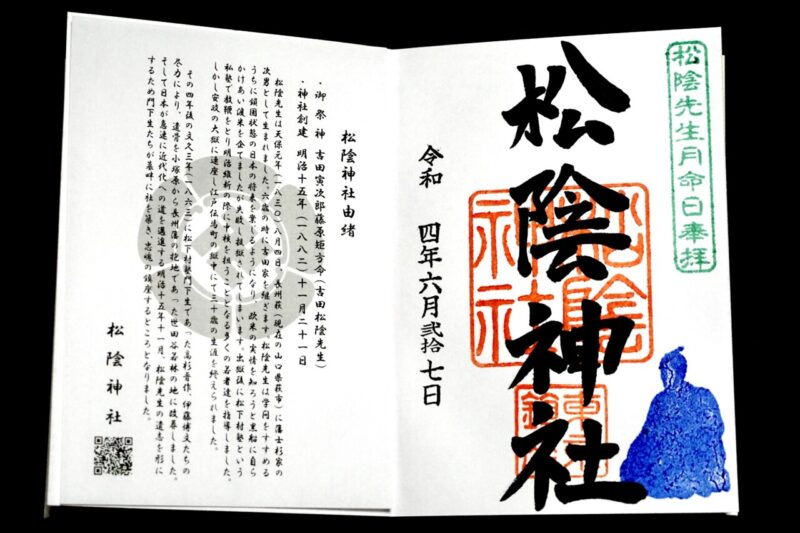

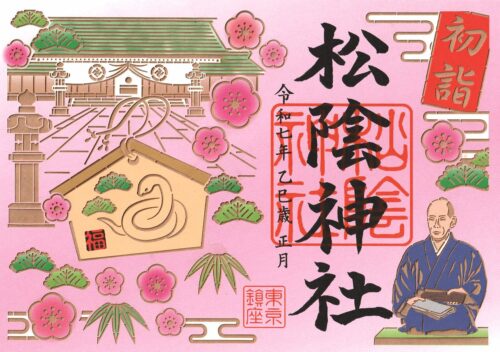

松陰先生の命日は10月27日のため毎月27日は月命日御朱印として松陰先生のスタンプ付きの御朱印となる。

松陰先生の命日は10月27日のため毎月27日は月命日御朱印として松陰先生のスタンプ付きの御朱印となる。

2023年7月27日に頂いた御朱印。

夏詣御朱印に27日限定の月命日の印入り。

夏詣御朱印に27日限定の月命日の印入り。

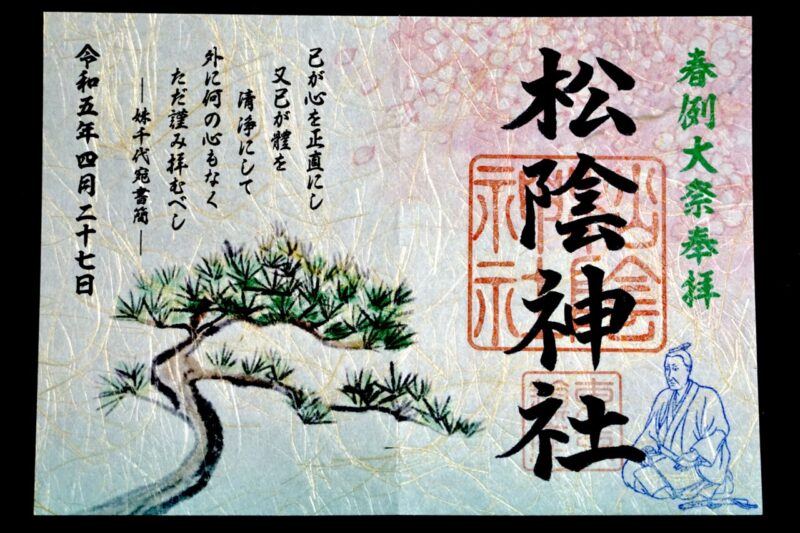

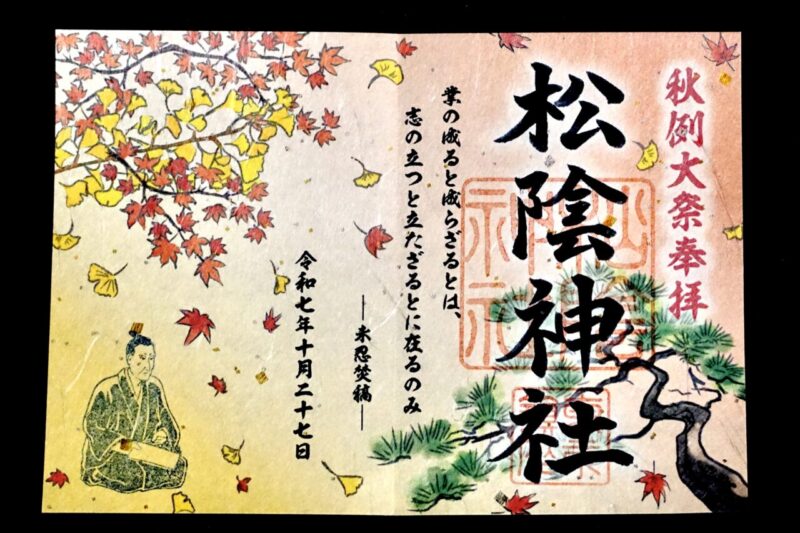

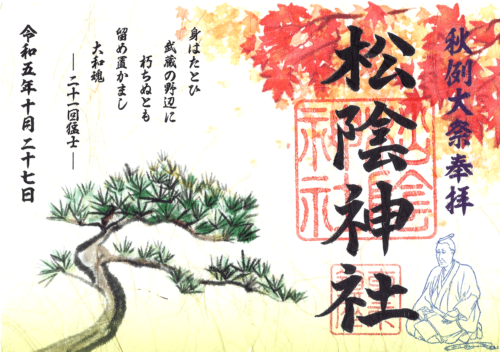

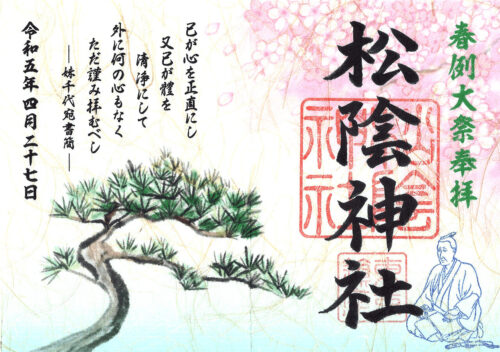

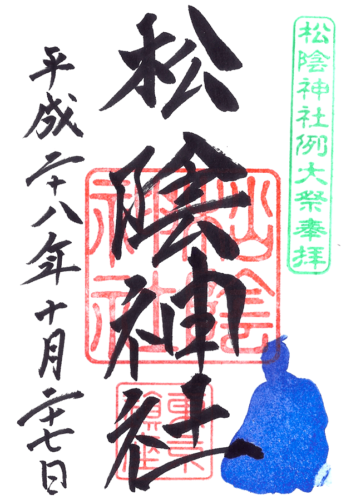

4月27日・10月27日の例大祭限定御朱印

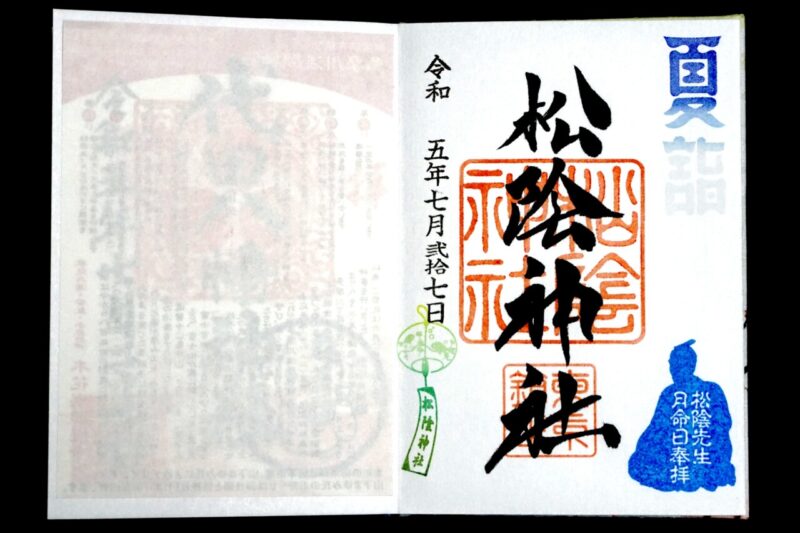

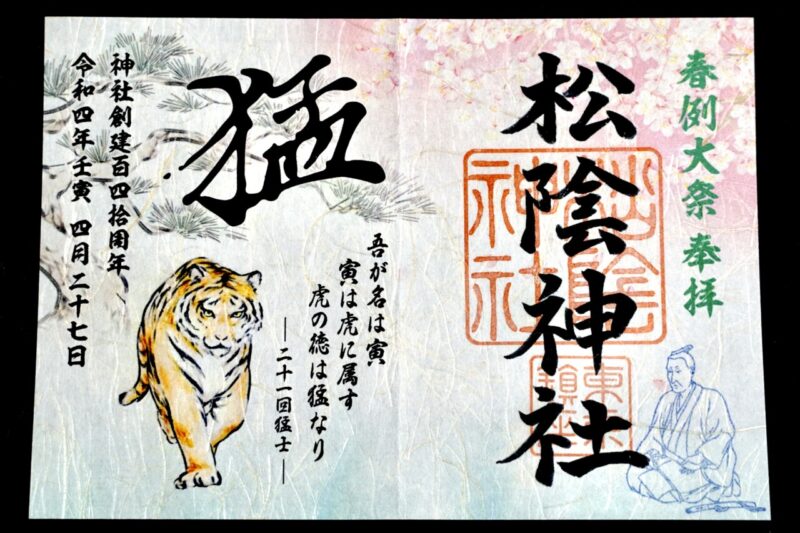

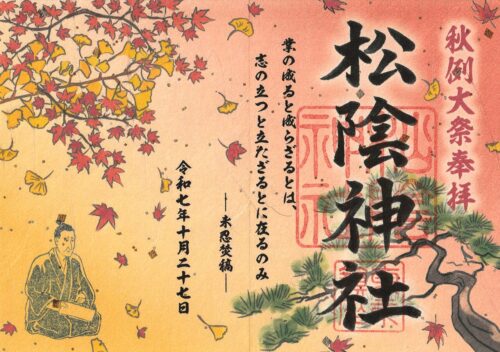

例大祭である4月27日と10月27日(吉田松陰命日)は限定の例大祭御朱印も授与。

こちらは2021年の秋例大祭の当日10月27日(吉田松陰命日)に頂いた限定御朱印。

こちらは2021年の秋例大祭の当日10月27日(吉田松陰命日)に頂いた限定御朱印。

こちらは2023年の秋例大祭当日に頂いた御朱印。

こちらは2023年の秋例大祭当日に頂いた御朱印。

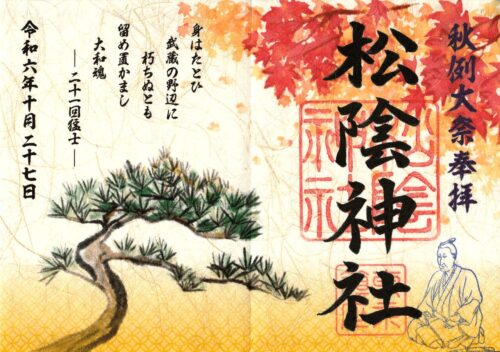

2024年秋例大祭当日に頂いた御朱印。

2024年は松陰先生の御命日である秋例大祭と日曜日が重なった日。

2024年は松陰先生の御命日である秋例大祭と日曜日が重なった日。

そのため松陰神社参道商店街主催の秋まつりも同時開催。

そのため松陰神社参道商店街主催の秋まつりも同時開催。

神輿渡御の他、奇兵隊や維新志士パレード。

神輿渡御の他、奇兵隊や維新志士パレード。

参道にも多くの出店も出て、地域の方や、幕末ファンにはたまらないお祭りとなった。

参道にも多くの出店も出て、地域の方や、幕末ファンにはたまらないお祭りとなった。

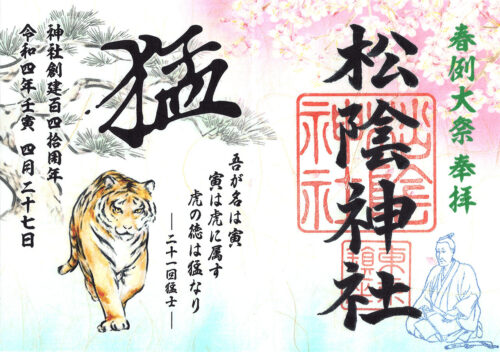

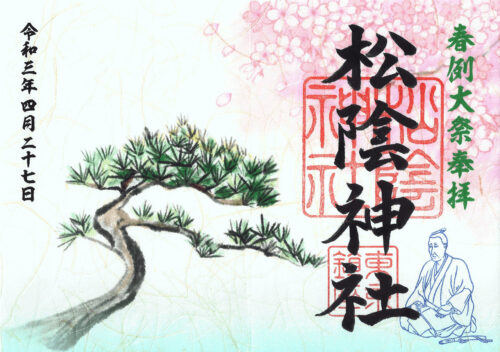

2021年の春例大祭の限定御朱印。 2022年春例大祭の限定御朱印。

2022年春例大祭の限定御朱印。

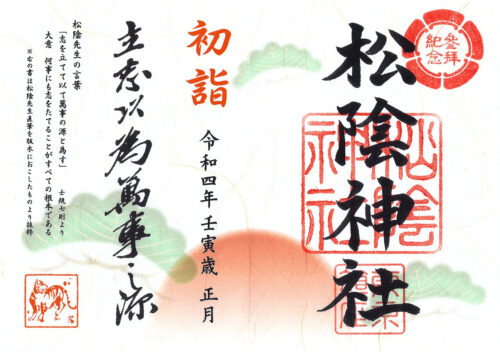

寅年と云うこともあり松陰先生が記した「我が名は寅 寅は虎に属す 虎の特は猛なり」の一文。

寅年と云うこともあり松陰先生が記した「我が名は寅 寅は虎に属す 虎の特は猛なり」の一文。

2023年春例大祭当日に頂いた御朱印。

2023年春例大祭当日に頂いた御朱印。

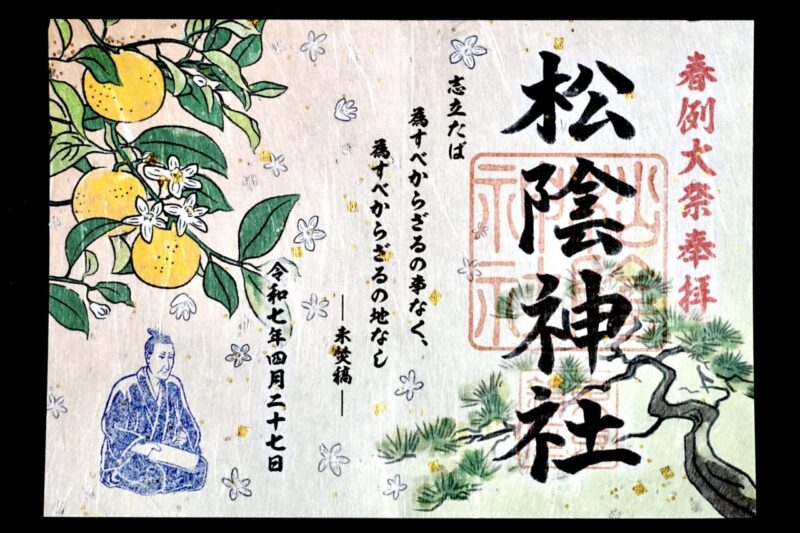

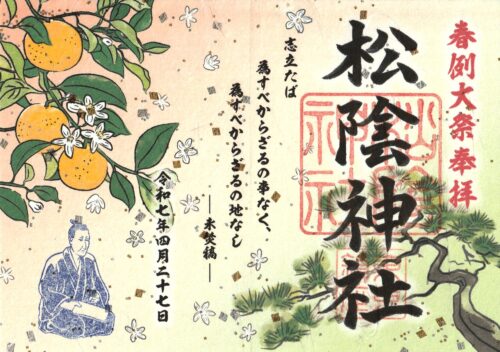

こちらは2025年春例大祭の御朱印。

こちらは2025年春例大祭の御朱印。

吉田松陰が使用していた号。(句を詠む時などに使用)

松陰の旧姓は「杉」で、杉の字を分解すると十・八・三で足すと「二十一」。

「吉田」は一・十・口と十・口で数字を足すと「二十一」、口が2つで「回」となる。

これが「二十一回」の由来。

更に松陰の幼名は寅之助で、吉田家に養子入り大次郎と改め、通称は寅次郎。

寅は虎であり虎の特性は「猛きこと」。

よって松陰は「二十一回猛子」の号を好んで使用していた。

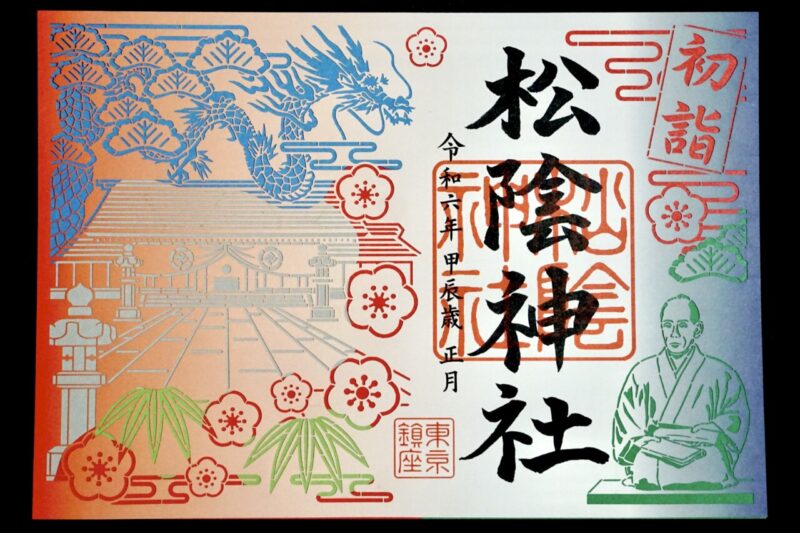

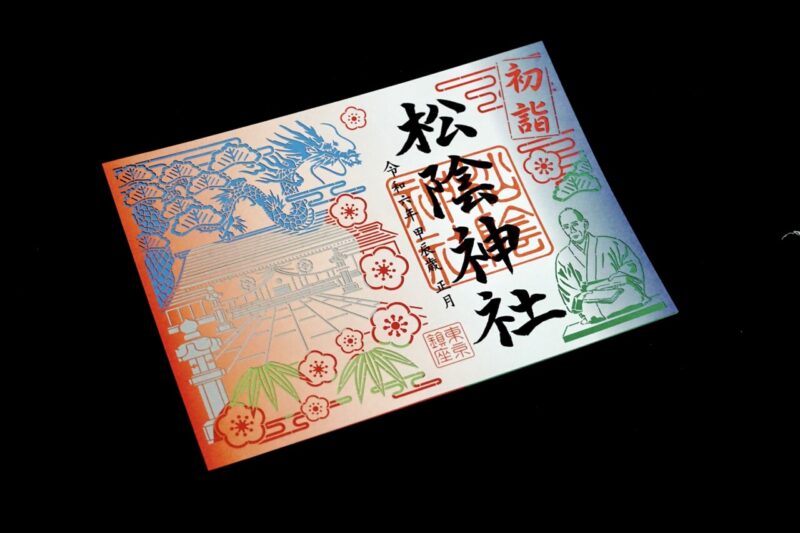

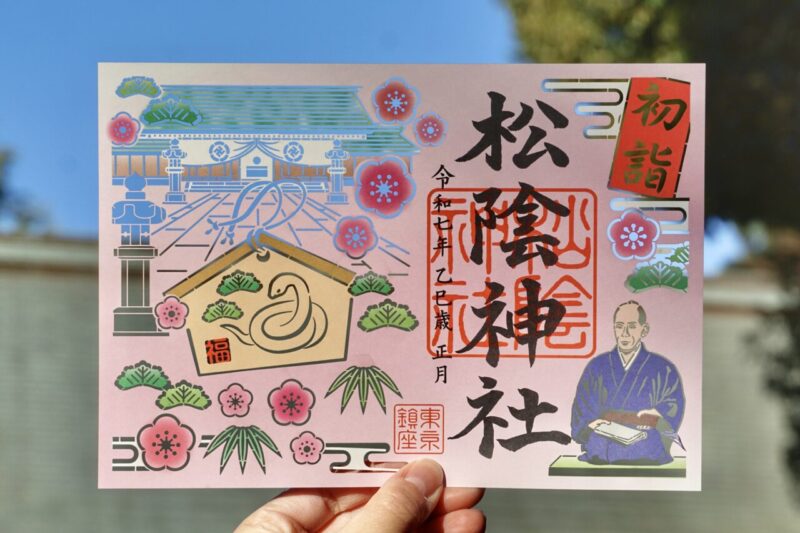

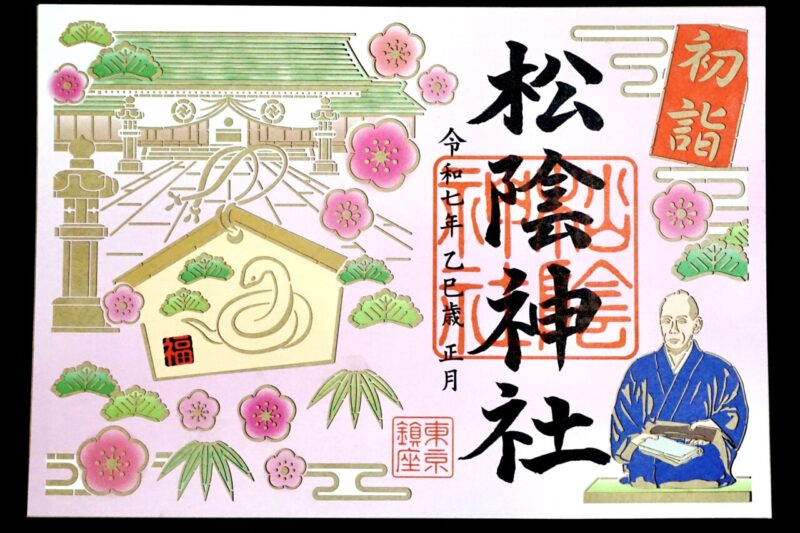

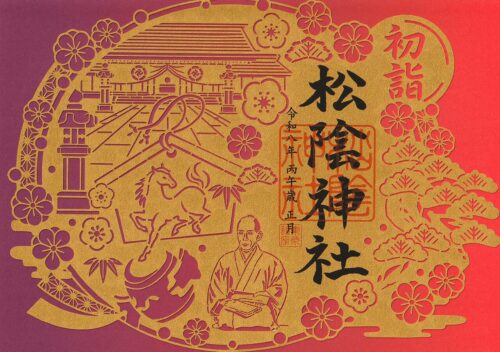

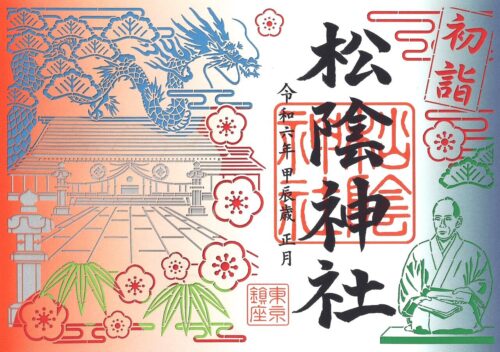

正月や夏詣限定の切り絵御朱印

2024年元日より切り絵御朱印を授与。

右に松陰先生、左に社殿や龍の切り絵御朱印。

右に松陰先生、左に社殿や龍の切り絵御朱印。

カラフルな台紙付き。

カラフルな台紙付き。

2024年の正月限定の御朱印。

2024年の正月限定の御朱印。

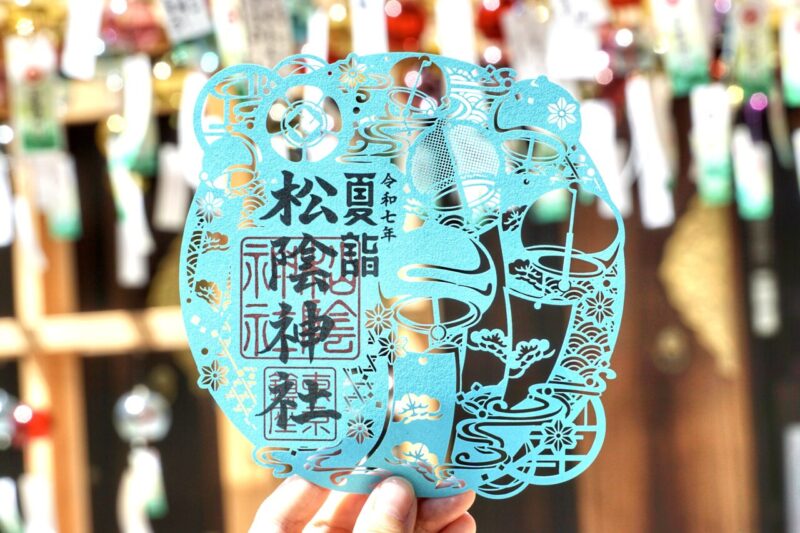

2024年7月からの夏詣に合わせても切り絵御朱印を授与。

風鈴や松の切り絵御朱印。

風鈴や松の切り絵御朱印。

2025年正月の切り絵御朱印。

カラフルな仕様に。

カラフルな仕様に。

松陰先生に干支の蛇絵馬や社殿と当社らしい仕様。

松陰先生に干支の蛇絵馬や社殿と当社らしい仕様。

2025年7月からの夏詣期間に授与している切り絵御朱印。

風鈴をメインにしているが昨年とは違うデザイン。

風鈴をメインにしているが昨年とは違うデザイン。

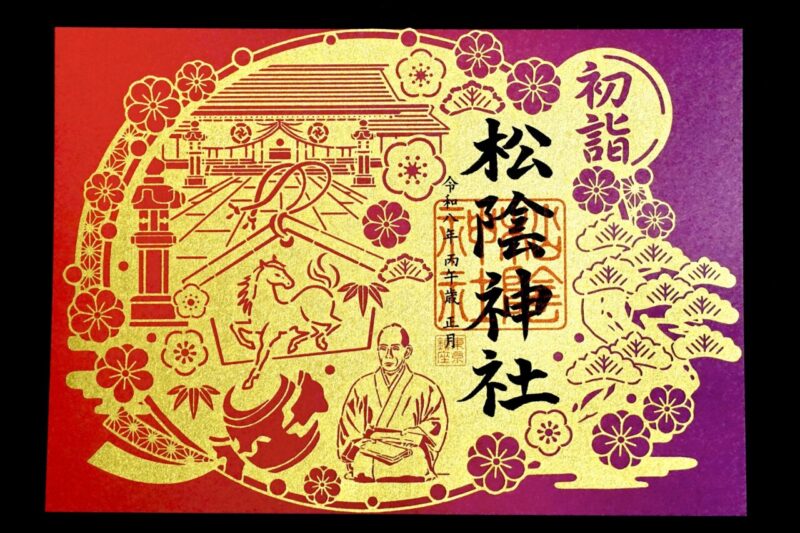

2026年正月の切り絵御朱印。

黄金の切り絵御朱印で馬や松陰先生をデザイン。

黄金の切り絵御朱印で馬や松陰先生をデザイン。

朱色系の台紙付き。

朱色系の台紙付き。

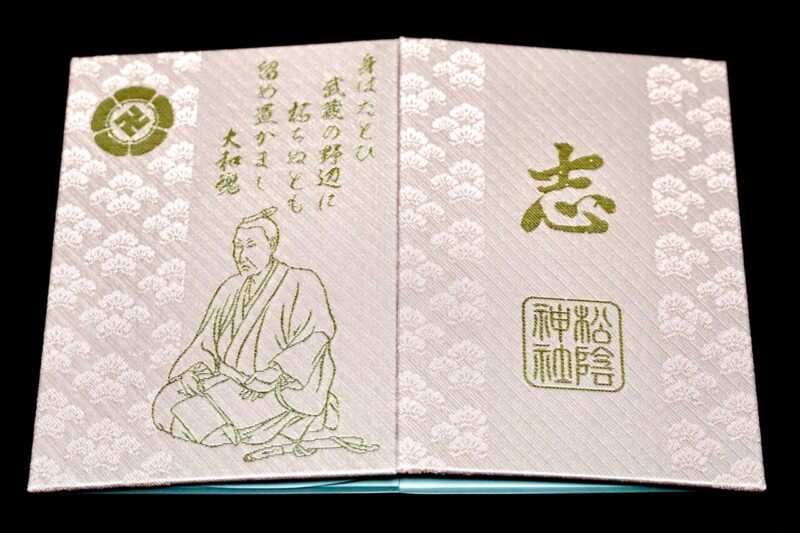

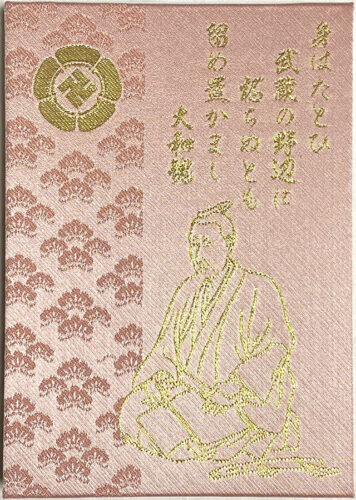

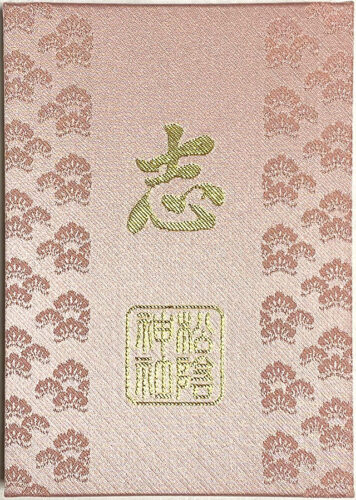

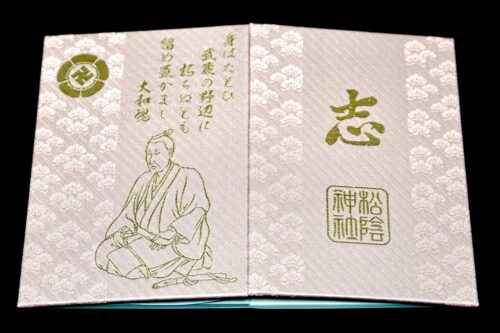

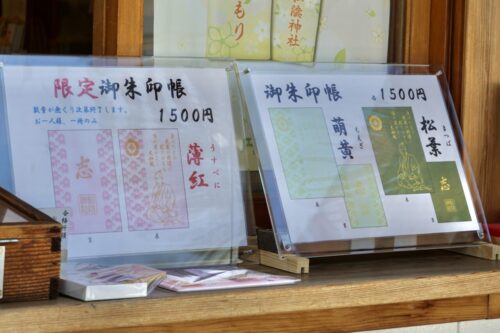

辞世の句と志の御朱印帳・限定御朱印帳も

オリジナルの御朱印帳も用意。

松に因み緑を基調とした松葉色・萌黄色の2種類。

松に因み緑を基調とした松葉色・萌黄色の2種類。

季節に合わせて限定色の御朱印帳も用意。

桜の季節に合わせて頒布された数量限定の薄紅御朱印帳。

桜の季節に合わせて頒布された数量限定の薄紅御朱印帳。

表面には松陰先生と辞世の句、裏面には志の文字。

表面には松陰先生と辞世の句、裏面には志の文字。

身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂(留魂録)

所感

幕末の過程で処刑されながらも大きな影響を与え明治維新の礎となった吉田松陰をお祀りする当社。

松陰の門人たちや崇敬者など長州藩出身者たちによって墓所が移されその隣に創建。

現在では、そうした崇敬者だけでなく商店街など地域の方々からも崇敬を集め、「萩・世田谷幕末維新祭り」なども開催していたりと、地域からも愛される神社であるのが伝わる。

2015年には、吉田松陰の末妹で、後に久坂玄瑞の妻となる杉文を主役とした、NHK大河ドラマ『花燃ゆ』が放映された事もあり、今も多くの参拝者の姿を見る事ができる。

合わせて吉田松陰の墓所にもお参りできるのも当社の魅力であろう。

明治維新を語る上で欠かせない吉田松陰、その松陰先生に思いを馳せる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(限定見開き)・1,500円(限定切り絵)

社務所にて。

※毎月27日は限定の月命日御朱印あり。

※4月27日と10月27日(吉田松陰命日)は限定の例大祭御朱印あり。

- 2026年正月/切り絵

- 2025年秋例大祭

- 2025年春例大祭

- 2025年正月/切り絵

- 2024年秋例大祭

- 2024年夏詣/切り絵

- 2024年正月/切り絵

- 2023年秋例大祭

- 2023年春例大祭

- 2022年春例大祭

- 2022年正月

- 2021年秋例大祭

- 2021年春例大祭

- 夏詣/月命日

- 2025年夏詣/切り絵

- 夏詣

- 夏詣

- 通常

- 夏詣/月命日

- 月命日

- 通常

- 通常

- 2016年例大祭

- 通常

御朱印帳

桜の季節限定色御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

春に頒布している数量限定の限定色御朱印帳。

桜の季節に合わせて薄紅色の御朱印帳。

表面には吉田松陰先生と弟子宛の辞世の句、裏面には志。

通常頒布しているのは、松に因み緑を基調とした松葉色・萌黄色の2種類。

季節によって限定の御朱印帳あり。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

- 社務所掲示

- 社務所掲示

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

木製栞

初穂料:─

社務所にて。

2016年/2021年/2022年に御朱印を頂いた際に下さった木製(檜)のしおり。

ポストカード

初穂料:─

社務所にて。

2015年に御朱印を頂いた際に下さったポストカード。

参拝情報

参拝日:2026/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/28(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/18(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/27(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/07/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/09(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/30(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/18(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2015/06/13(御朱印拝受)

コメント