目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

千駄ヶ谷総鎮守の八幡さま

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する神社。

旧社格は村社で、千駄ヶ谷一帯の総鎮守。

江戸時代には江戸八所八幡宮の一社に数えられた。

境内には東京都有形民俗文化財に指定された、都内最古の富士塚「千駄ヶ谷の富士塚」が現存。

当社の隣には将棋会館があり、日本将棋連盟によって将棋堂が建立。

将棋関連の授与品も多いため「将棋神社」とも呼ばれ棋士からの崇敬も篤い。

また国立競技場の氏神さまとしても知られている。

神社情報

鳩森八幡神社(はとのもりはちまんじんしゃ)

御祭神:応神天皇・神功皇后

社格等:村社

例大祭:9月15日

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1-1-24

最寄駅:千駄ヶ谷駅・国立競技場駅・北参道駅

公式サイト:https://www.hatonomori-shrine.or.jp/

御由緒

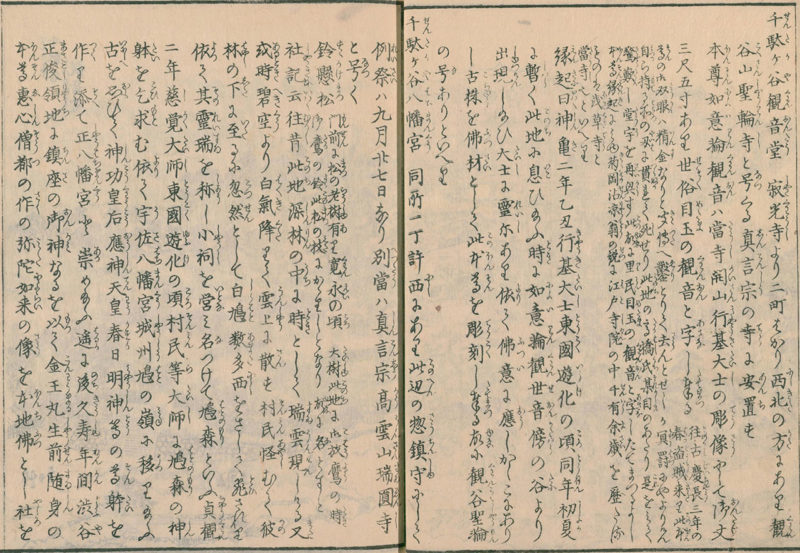

『江戸名所図会』によると、「往昔、此地深林の中に、時として瑞雲現じける。又或時、碧空より白雲降りて雲上に散ず。村民怪しむで彼の林の下に至るに、忽然として、白鳩数多、西をさして飛び去れり。依って此の霊瑞を称し、小祠を営み名づけて鳩森(はとのもり)と云ふ。貞観二年(860)、慈覚大師東国遊化の頃、村民等大師に、鳩森の神体を乞い求む。依って宇佐八幡宮、城州鳩の嶺に移り給う古に思いて、神功皇后、応神天皇、春日明神等の尊体を作り添えて、正八幡宮と崇め給う」とあります。この霊瑞によって当社を鳩森「はとのもり」と称しました。従って「鳩森」と書いても「の」を入れて読むのが正式です。

貞観二年に慈覚大師(円仁)が関東巡錫の途次、村民の懇請によって、山城国岩清水(男山ともいう)八幡宮に宇佐八幡宮を遷座し給うた故事にのっとり、神功皇后・応神天皇・春日明神等の御尊像を作り添えて、正八幡宮として崇敬奉ったと伝えています。

この伝説によれば、当社の縁起は貞観二年(860年)ですので、現今より約千百年以上前の創建となります。境内は多くのの木々に抱かれ、四季折々に多くの人びとの憩いの社として、親しまれています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

鳩森(はとのもり)と名付けられた祠の伝承

社伝によると、貞観二年(860)の創建と伝わる。

創建以前より当地には「鳩森(はとのもり)」と名付けられた祠があったと云う。

「千駄ヶ谷八幡宮」として紹介されているのが当社。

この中に当社が「鳩森(はとのもり)」と呼ばれる伝承が記してあるため一部抜粋。

往昔、此地深林の中に時として瑞雲現しける。又或時、碧空より白雲降りて雲上に散す。村民怪しむで彼の林の下に至るに、忽然として白鳩数多、西をさして飛されり。依って其霊瑞を称し小祠を営み名つけて鳩森と云ふ。

大昔より、当地の林ではおめでたい事が起こる前兆の瑞雲がたびたび現れた。

ある日、青空より白い雲が降りてきたので不思議に思った村人が林の中に入って行くと、突然、数多もの白い鳩が西に向かって飛び去った。

そこでこの地に、神様が宿る小さな祠を造営し、「鳩森(はとのもり)」と名付けた。

白い鳩による瑞祥があった事で、「鳩森」と名付けられた当地。

古くから村民たちによって神聖な地として信仰されていた事が窺える。

慈覚大師が八幡神を祀り創建

貞観二年(860)、慈覚大師(円仁)が関東を巡錫した際に当地を訪れた。

慈覚大師へ村民たちが御神体を請い求めたため、神功皇后・応神天皇・春日明神の神像を奉安し、「正八幡宮」として祀ったと云う。

第三代天台座主。

遣唐使で渡海した入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の1人で、帰国後は目黒不動尊として知られる「瀧泉寺」など、関東や東北といった東日本に円仁伝承が残る寺社が多く存在しており、後に円仁派は山門派と称された。

そのため、古くから「鳩森」と称された小祠があったが、慈覚大師によって八幡神が勧請された同年が当社の創建年とされている。

古くから鳩は八幡神の神使とされるため、「鳩森」と称された当地には八幡神を勧請したとも見られる。

渋谷金王丸によって社殿造営

久寿年間(1154年-1156年)、渋谷金王丸が守り本尊である恵心僧都作の弥陀如来像を奉納。

本地仏として祀り、社殿を造営して当地の産土神としたと伝わる。

渋谷の地名由来となった渋谷氏の一族で、渋谷に鎮座する「金王八幡宮」の社名由来にもなった人物。

当主の渋谷重家にはしばらく子がなく跡継ぎでできなかったため、一族の鎮守「金王八幡宮」に夫婦で祈願したところ、妻の胎内に金剛夜叉明王が宿る霊夢を見て、子を授かる事ができたため、金剛夜叉明王の上下の二字を頂き渋谷金王丸と称された。

謎の多い人物としても知られ、金王丸として『平治物語』に登場し、源義朝の愛妾である常盤御前にその死を伝えた義朝の郎党・金王丸として記されている。

また『吾妻鏡』『平家物語』に登場する源頼朝の御家人・土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)ではないかとも伝わり、頼朝に従い武勲をあげ、義経を討つようにと命令され義経の館に討ち入ったものの、常盤御前と共にいた幼い義経を覚えていたため討つことができず、逆に討たれたとも伝わる。

渋谷金王丸と当社については、当社が渋谷金王丸の危機を救った伝承が残る。

危機に陥った金王丸が当社に祈念して無事に帰陣でき、更に翌日の戦で大勝利を収めた。

この事に感謝して、守り本尊である弥陀如来像を奉納して、社殿を造営したと云う。

以後、鳩森(後の千駄ヶ谷)一帯の鎮守として崇敬を集めた。

千駄ヶ谷一帯の総鎮守・千駄ヶ谷の地名由来

江戸時代に入ると、当地一帯が千駄ヶ谷村となる。

更に町奉行の管轄は、千駄ヶ谷町、千駄ヶ谷大番町などの町地となった。

江戸時代初期の当地は見渡す限りの茅野原で、寛永年間(1624年-1645年)には、日々千駄の茅を刈り取ったことから「せんだがや」の名が起こったとされ、正保年間(1645年-1648年)に「千駄萱村」と記されていて、現在の「千駄ヶ谷」と書くようになったのは元禄年間(1688年-1704年)と伝えられている。

千駄ヶ谷の地名が成立すると、当社は千駄ヶ谷鎮守として崇敬を集めた。

地名から「千駄ヶ谷八幡宮」と称される事も多くなったと云う。

更に徳川将軍家より朱印地8石8斗を賜る。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

「瑞円寺」が別当寺を担った。

江戸時代後期に富士塚が築造される

寛政元年(1789年)、当社境内に富士塚が築造とされる。

当社の富士塚は、江戸市中の著名な富士塚である「江戸八富士」の一つにも挙げられた。

現存していて、現在では都内最古の富士塚とされている。

現存していて、現在では都内最古の富士塚とされている。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

当時の江戸では富士講と呼ばれる、富士信仰(浅間信仰)が流行。

当社も地域での富士講の流行と共に、こうして築造された事が窺える。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

当社の富士塚は「千駄ヶ谷の富士塚」「千駄ヶ谷富士」として富士講より崇敬を集めた。

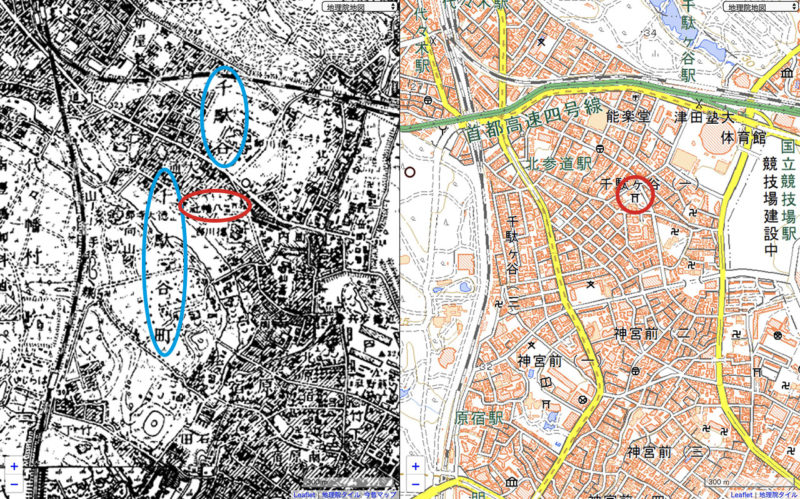

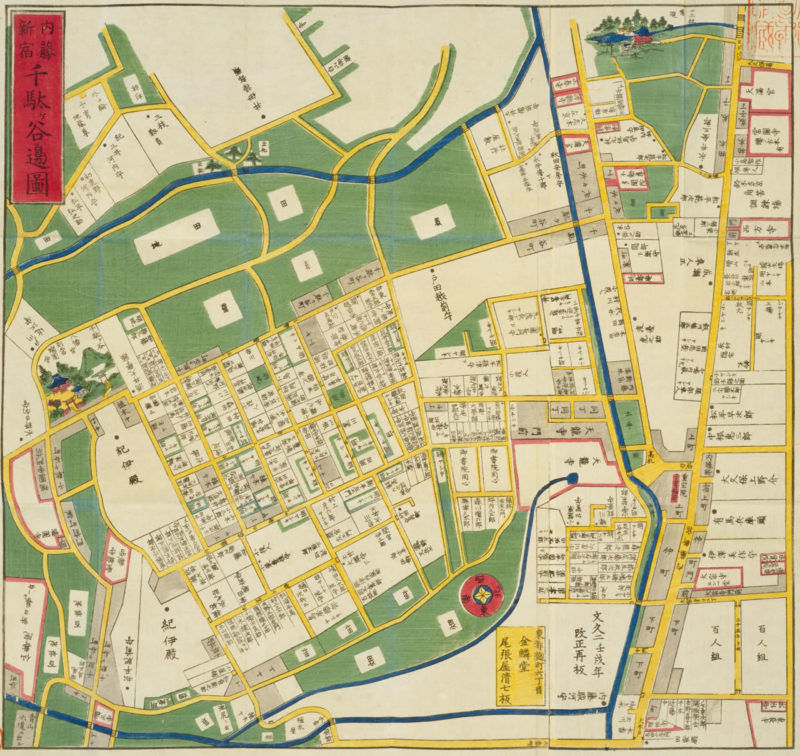

江戸切絵図から見る当社

江戸時代の当社は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の内藤新宿(現・新宿)や千駄ヶ谷周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の右上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社の境内。

「千駄ヶ谷八幡宮」と記してあり、広い社地を有しており多大な崇敬を集めた事が窺える。

境内には立派な社殿の他、大きな富士塚も描かれていて、この頃から当社のシンボルでもあった。

青円で囲っているのが別当寺「瑞円寺」。

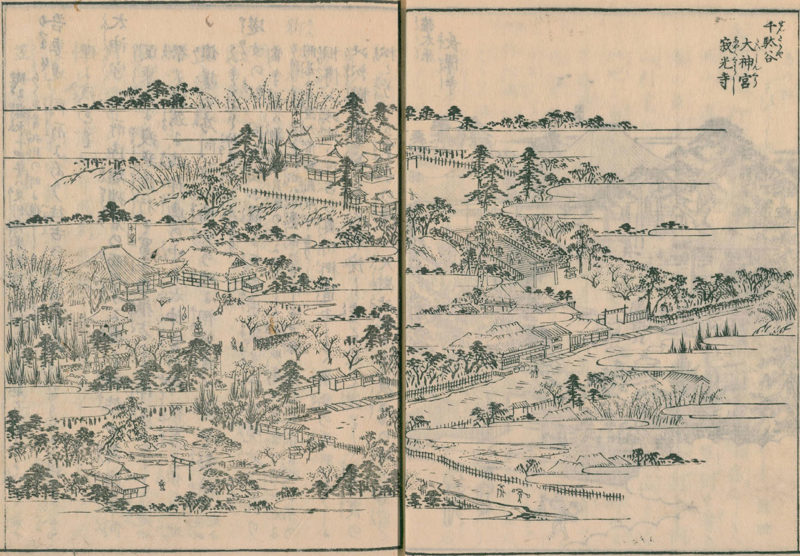

江戸名所図会に描かれた当社

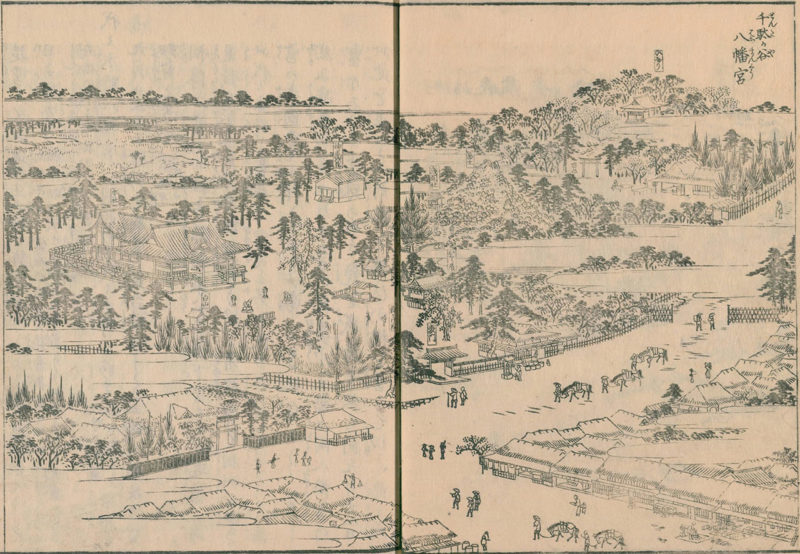

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「千駄ヶ谷八幡宮」として描かれた当社。

千駄ヶ谷の地名由来にもあるように、江戸初期にはとにかく広い茅野原だった当地であるが、これが描かれた江戸後期には、当社を中心に町家が形成されているのが分かる。

立派な境内で神門もあり多くの崇敬を集めていた事が窺える。

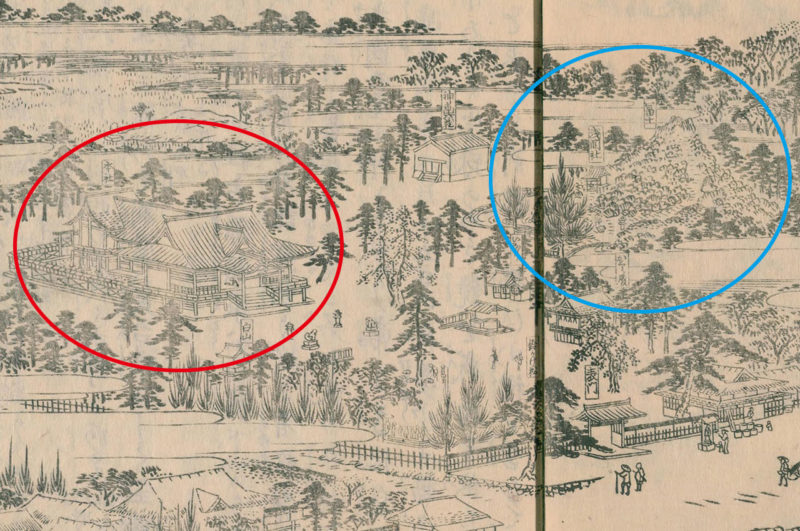

当社の社殿周辺を拡大したのが上図。

赤円で囲った箇所が当社の社殿で、立派な社殿で欅造りの荘厳な社殿であった。

青円で囲った箇所が富士塚で「富士」「浅間社」といった文字を見る事もできる。

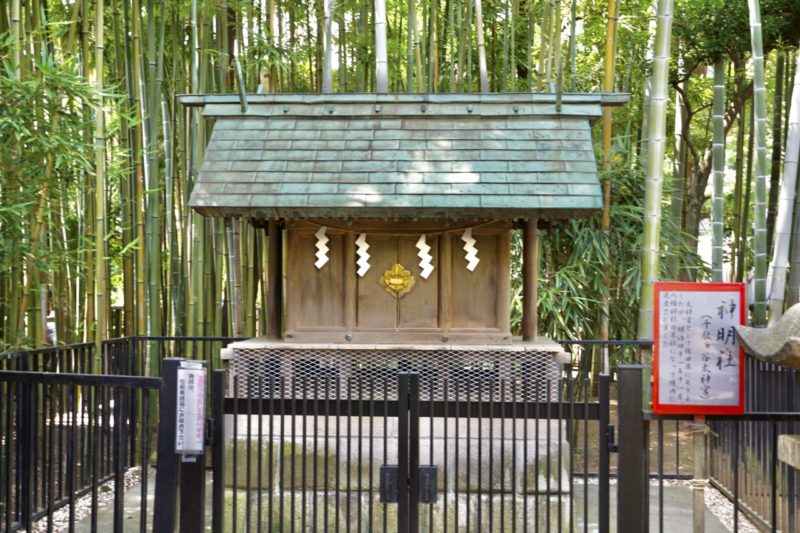

別ページに「千駄ヶ谷大神宮」として描かれているのが、現在は境内社となっている「神明社」。

当時はそこそこの規模を誇っていた伊勢信仰の神社だった事が伝わる。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治五年(1872)、千駄ヶ谷町・千駄ヶ谷仲町・千駄ヶ谷西信濃町・千駄ヶ谷甲賀町・千駄ヶ谷大番町が成立。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行に伴い、千駄ヶ谷村・穏田村・原宿村が合併し、千駄ヶ谷村が成立。

明治四十年(1907)、町制を施行して千駄ヶ谷村が千駄ヶ谷町となる。

明治十八年(1885)、「甲賀稲荷神社」が青山練兵場設置のため当社に遷座。

明治四十一年(1908)、「天祖神社(旧・千駄ヶ谷大神宮)」が当社境内に遷座。

現在は境内社の「神明社」として鎮座している。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

「八幡社」と記してあるように周辺の目印にもなる存在であった。

千駄ヶ谷町一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

境内にある富士塚も被害を受け修復されている。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿が焼失。

昭和二十四年(1949)、本殿が再建。

昭和二十七年(1952)、拝殿が再建。

昭和五十六年(1981)、社殿を改修再建。

昭和六十一年(1986)、日本将棋連盟によって大駒が奉納。

後に納めるための将棋堂が建立された。

後に納めるための将棋堂が建立された。

平成五年(1993)、現在の社殿を造営。

空襲で焼失する以前の総欅造りの社殿を復元して再建。

空襲で焼失する以前の総欅造りの社殿を復元して再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

千駄ヶ谷に鎮座・綺麗に整備された境内

最寄駅の千駄ヶ谷駅から徒歩10分以内の距離で、参道は2つあり東向きが表参道。

「鳩森八幡宮」と記された社号碑。

「鳩森八幡宮」と記された社号碑。

石鳥居が設置され真っ直ぐ参道が伸びる。

石鳥居が設置され真っ直ぐ参道が伸びる。

境内は綺麗に整備され、表参道には様々な木々も。

境内は綺麗に整備され、表参道には様々な木々も。

一方で北側の鳩森八幡神社前の交差点付近にも参道。

大正十一年(1922)奉納の石鳥居で、こちらの北参道のほうが開けている。

大正十一年(1922)奉納の石鳥居で、こちらの北参道のほうが開けている。

表参道を進むと途中右手に手水舎。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

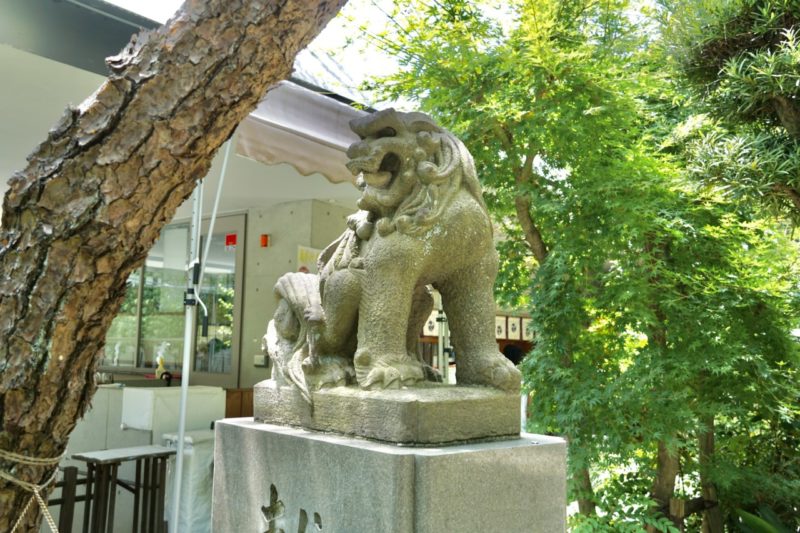

両参道にいる二対の狛犬

表参道の拝殿前に一対の狛犬。

文化十二年(1845)奉納の江戸時代の狛犬。

文化十二年(1845)奉納の江戸時代の狛犬。

通常とは阿吽の配置が逆になっているのが特徴的で、表情も独創的。

通常とは阿吽の配置が逆になっているのが特徴的で、表情も独創的。

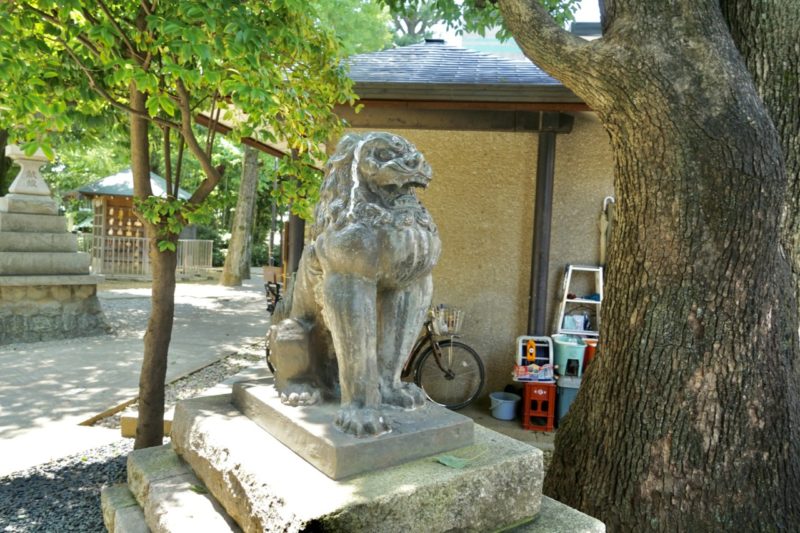

北参道にも一対の狛犬。

こちらは昭和七年(1932)に奉納された狛犬。

こちらは昭和七年(1932)に奉納された狛犬。

銅製の狛犬になっていて阿吽共に右足を前に出しているのが特徴的。

銅製の狛犬になっていて阿吽共に右足を前に出しているのが特徴的。

復元された総欅造りの社殿

社殿は平成五年(1993)に造営されたもの。

昭和二十年(1945)の東京大空襲によって江戸時代の壮麗な社殿が焼失。

昭和二十年(1945)の東京大空襲によって江戸時代の壮麗な社殿が焼失。

その後、再建されたものの、かつての壮麗な姿を復元するために造営された社殿。

その後、再建されたものの、かつての壮麗な姿を復元するために造営された社殿。

焼失する以前と同様に総欅造りで再建を果たした。

焼失する以前と同様に総欅造りで再建を果たした。

状態もよく綺麗に維持管理されている。

状態もよく綺麗に維持管理されている。

国立競技場の氏神さま・FC東京コラボお守り

千駄ヶ谷総鎮守とされる当社は国立競技場の氏神さまとして知られる。

東京五輪の主会場であるオリンピックスタジアム(国立競技場)の鎮守。

授与品に「勝守」もあるように、勝利の神様としても信仰を集めている。

国立競技場の氏神さまである縁からFC東京とのコラボお守りの限定授与も。

特定の試合当日に限り限定数でコラボお守りの授与が行われた。

特定の試合当日に限り限定数でコラボお守りの授与が行われた。

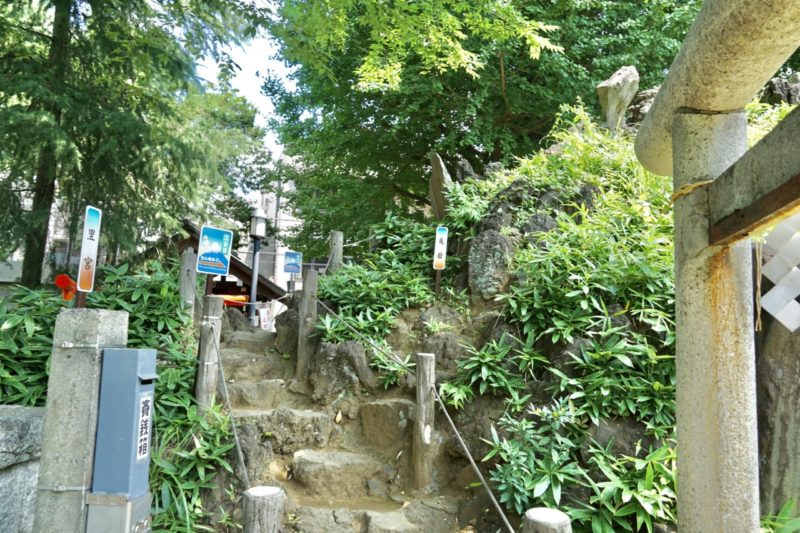

都内最古の富士塚・千駄ヶ谷富士

境内の右手に大きな富士塚。

当社のシンボルにもなっている富士塚で「千駄ヶ谷富士」「千駄ヶ谷の富士塚」とも称される。

当社のシンボルにもなっている富士塚で「千駄ヶ谷富士」「千駄ヶ谷の富士塚」とも称される。

富士塚の鳥居の前に一対の狛犬。

とても表情が個性的な狛犬は享保二十年(1735)に奉納と特に古い。

とても表情が個性的な狛犬は享保二十年(1735)に奉納と特に古い。

阿吽共に頭頂部が窪んでいて、いわゆる「かっぱ狛犬」になる。

阿吽共に頭頂部が窪んでいて、いわゆる「かっぱ狛犬」になる。

頭の上が凹んでいる狛犬の俗称。

都内の江戸中期から後期の狛犬にはこうして頭が凹む狛犬を幾つか見る事ができる。

祭事などに利用されたとみられている。

鳥居を潜ると立派な富士塚。

寛政元年(1789)築造とされる富士塚で、関東大震災の際に修復はされているものの、移築などせず現存する都内最古の富士塚とされる。

寛政元年(1789)築造とされる富士塚で、関東大震災の際に修復はされているものの、移築などせず現存する都内最古の富士塚とされる。

東京都の有形民俗文化財に指定。

東京都の有形民俗文化財に指定。

2020年夏頃より富士塚の各所に案内板を設置。

一合目や見どころ、登山ルートの案内板。

一合目や見どころ、登山ルートの案内板。 案内板のルートに従って登拝。

案内板のルートに従って登拝。 2019年末に最強パワースポットとTVで紹介された事もあり、2020年正月に大混雑が起きて危険な事もあったため、このように登山ルートと下山ルートを指定するように整備された。

2019年末に最強パワースポットとTVで紹介された事もあり、2020年正月に大混雑が起きて危険な事もあったため、このように登山ルートと下山ルートを指定するように整備された。常時登拝が可能で、築造時の旧態を留めている貴重な富士塚。

山裾には里宮の浅間神社。

山裾には里宮の浅間神社。

富士塚には多くの石や岩。

富士塚には多くの石や岩。

七合目にあたる場所には江戸時代の富士講の指導者である食行身禄像。

七合目にあたる場所には江戸時代の富士講の指導者である食行身禄像。

身禄は開祖角行とともに、富士講の信者の崇敬を集めた富士講の指導者。

身禄は開祖角行とともに、富士講の信者の崇敬を集めた富士講の指導者。

富士講中興の祖とされる富士講の指導者。

食行身禄は貧しい庶民に教線を広げ「乞食身禄」と呼ばれ、身禄の教えはその後の富士講の流行を生む事となり、これが後の富士塚の文化にも繋がった。

途中、細く険しめの場所もあるので登拝する場合は、靴などに気をつけたい。

案内板に従いさらに登ると山頂。

案内板に従いさらに登ると山頂。

山頂には奥宮。

山頂には奥宮。

こうした造りは富士山を模していて、まさに旧態の富士塚そのもの。

こうした造りは富士山を模していて、まさに旧態の富士塚そのもの。

富士山の奥宮の東方に湧き出す霊水・銀明水を模したもの。

富士山の奥宮の東方に湧き出す霊水・銀明水を模したもの。

富士山頂の火口北壁・久須志岳の南西面に湧き出す霊水・金明水を模したものや、同じく富士山の白山岳の斜面にある角ばった釈迦の割れ石までも再現。

富士山頂の火口北壁・久須志岳の南西面に湧き出す霊水・金明水を模したものや、同じく富士山の白山岳の斜面にある角ばった釈迦の割れ石までも再現。

山頂からは当社の境内を見渡す事ができる。

社殿を見晴らせるのも素晴らしい。

社殿を見晴らせるのも素晴らしい。

富士塚の前には河津桜

この富士塚の前(鳥居横)に植えられているの木は河津桜。

2月下旬-3月上旬に見頃を迎える早咲きの桜。(画像は2025年3月撮影)

2月下旬-3月上旬に見頃を迎える早咲きの桜。(画像は2025年3月撮影)

一足早いお花見を楽しむことができる。

一足早いお花見を楽しむことができる。

富士塚から見た河津桜。

富士塚から見た河津桜。

満開の河津桜。

満開の河津桜。

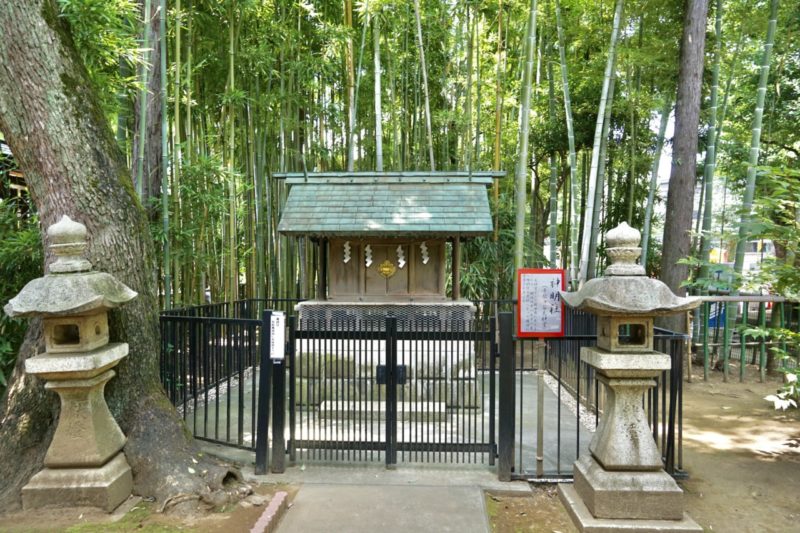

境内社の神明社と甲賀稲荷社・御神木など

社殿の右手に境内社の神明社。

鳥居が設けられ、その奥に鎮座。

鳥居が設けられ、その奥に鎮座。

古くは「千駄ヶ谷大神宮」として『江戸名所図会』にも記されていた神社。

古くは「千駄ヶ谷大神宮」として『江戸名所図会』にも記されていた神社。

明治四十一年(1908)に当社境内に遷座された。

明治四十一年(1908)に当社境内に遷座された。

富士塚近くに境内社の甲賀稲荷社。

古くは千駄ヶ谷甲賀町に鎮座していたお稲荷様。

古くは千駄ヶ谷甲賀町に鎮座していたお稲荷様。

甲賀組組屋敷の武士から崇敬を集めていたと云う。

甲賀組組屋敷の武士から崇敬を集めていたと云う。

明治十八年(1885)当社の境内に遷座したが、東京大空襲によって消失し一時当社に合祀。

明治十八年(1885)当社の境内に遷座したが、東京大空襲によって消失し一時当社に合祀。

復興を望む崇敬者によって昭和四十五年(1970)に境内社として復興を果たした。

復興を望む崇敬者によって昭和四十五年(1970)に境内社として復興を果たした。

北参道には立派な御神木の大銀杏。

戦火を免れ生命力を感じさせる立派な御神木。

戦火を免れ生命力を感じさせる立派な御神木。

富士塚近くに立派な能楽殿。

平成十二年(2000)に建て替えられたもの。

平成十二年(2000)に建て替えられたもの。

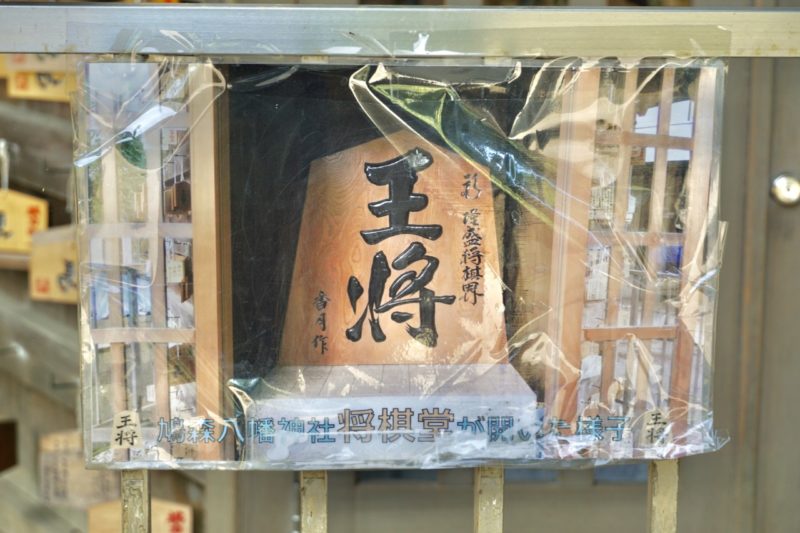

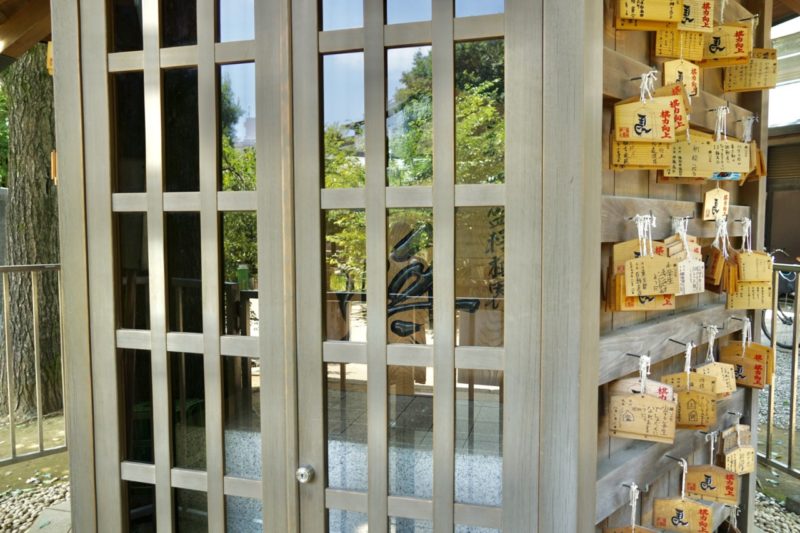

将棋堂・棋力向上の守護神である将棋神社

境内の一画に将棋堂と呼ばれるお堂。

昭和六十一年(1986)、日本将棋連盟(当時の会長・大山康晴15世名人)によって大駒が奉納。

昭和六十一年(1986)、日本将棋連盟(当時の会長・大山康晴15世名人)によって大駒が奉納。

高さ1.2mの大駒で、日本将棋連盟によって六角のお堂が建立された。

高さ1.2mの大駒で、日本将棋連盟によって六角のお堂が建立された。

棋力向上を願う人々の守護神として、棋士などから崇敬を集めている。

棋力向上を願う人々の守護神として、棋士などから崇敬を集めている。

絵馬には棋力向上の文字。

絵馬には棋力向上の文字。

こうした将棋との繋がりは、当社にほぼ隣接するように将棋会館(旧)があった事による。

将棋会館の氏神が当社になるため将棋との縁が深い。

将棋会館の氏神が当社になるため将棋との縁が深い。

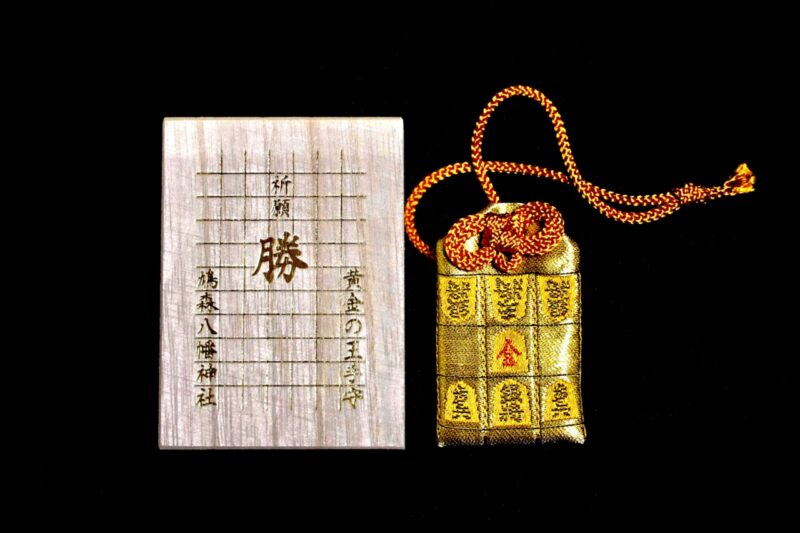

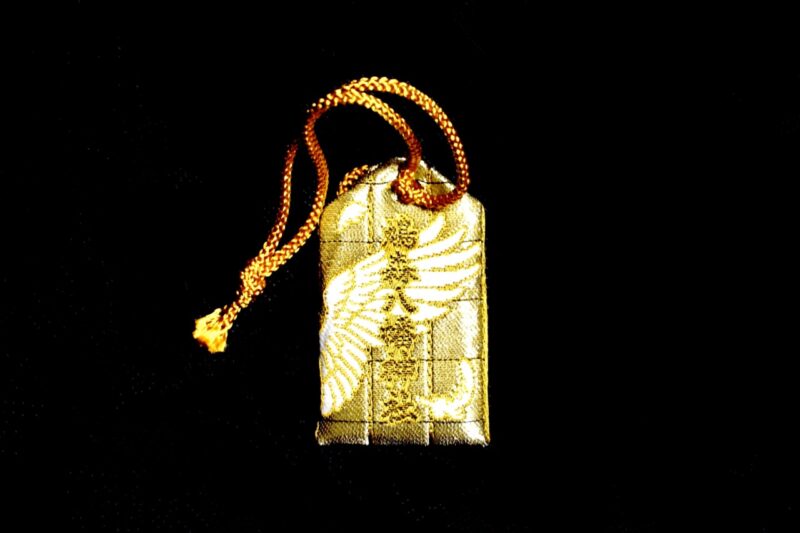

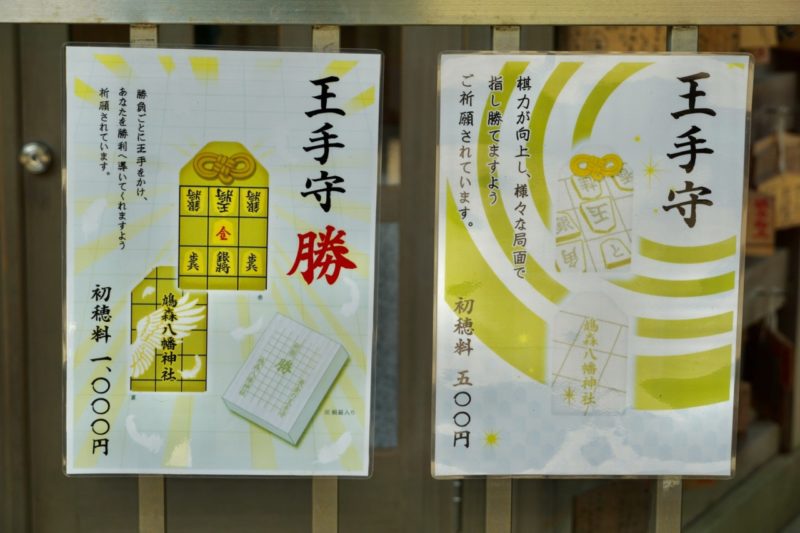

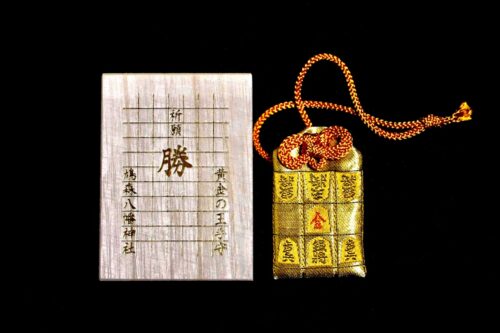

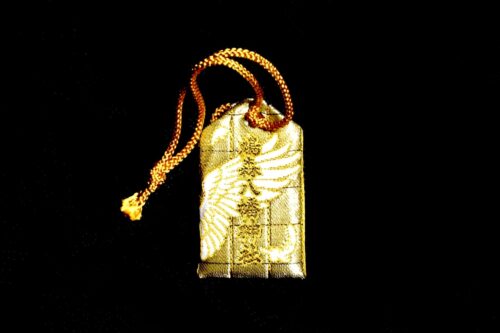

人気の王手勝守や王手みくじ・藤井聡太氏や羽生善治氏も

数多くの授与品があり、中でも人気が高いのが将棋堂にあやかった王手勝守。

王将の駒をデザインした御守で将棋好きからの人気が高い。

王将の駒をデザインした御守で将棋好きからの人気が高い。

藤井聡太八冠達成に合わせて筆者が頂いた王手勝守。

藤井聡太八冠達成に合わせて筆者が頂いた王手勝守。

桐箱入りの黄金のお守り。

桐箱入りの黄金のお守り。

桂馬の「天使の跳躍」をデザイン。

桂馬の「天使の跳躍」をデザイン。

さらに王手守もあり。

さらに王手守もあり。

他にも数多くの授与品があるので公式サイトをご覧になるのもよいだろう。

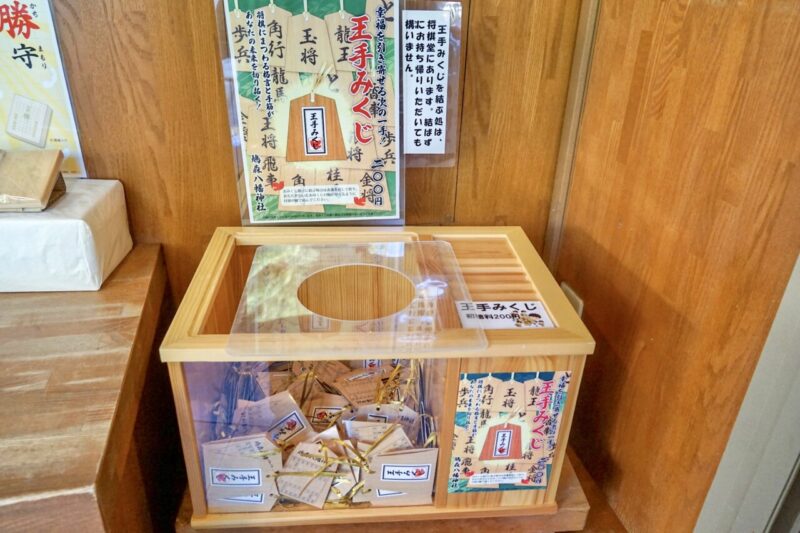

2023年からは「王手みくじ」も用意。

当社らしいオリジナルのおみくじ。

当社らしいオリジナルのおみくじ。

将棋堂横に御籤掛け。

将棋堂横に御籤掛け。

筆者は香車を引いたが中身などは引いてのお楽しみ。

筆者は香車を引いたが中身などは引いてのお楽しみ。

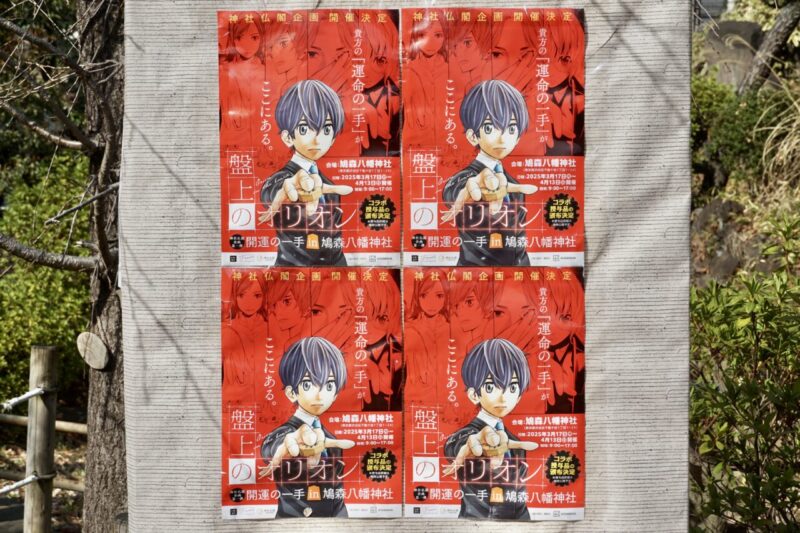

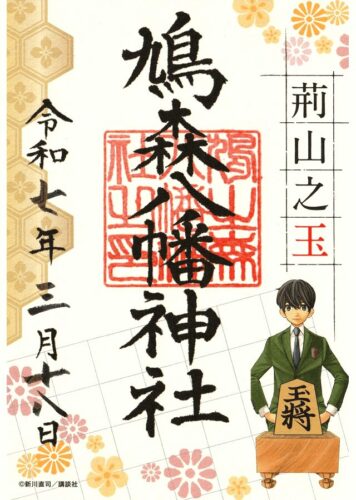

将棋漫画『盤上のオリオン』コラボ

2025年3月17日-4月13日まで漫画『盤上のオリオン』とのコラボを開催。

『四月は君の嘘』『さよなら私のクラマー』などの作者・新川直司氏による将棋漫画。

『四月は君の嘘』『さよなら私のクラマー』などの作者・新川直司氏による将棋漫画。

「開運の一手」として境内にはキャラクターのパネルも展示。

「開運の一手」として境内にはキャラクターのパネルも展示。

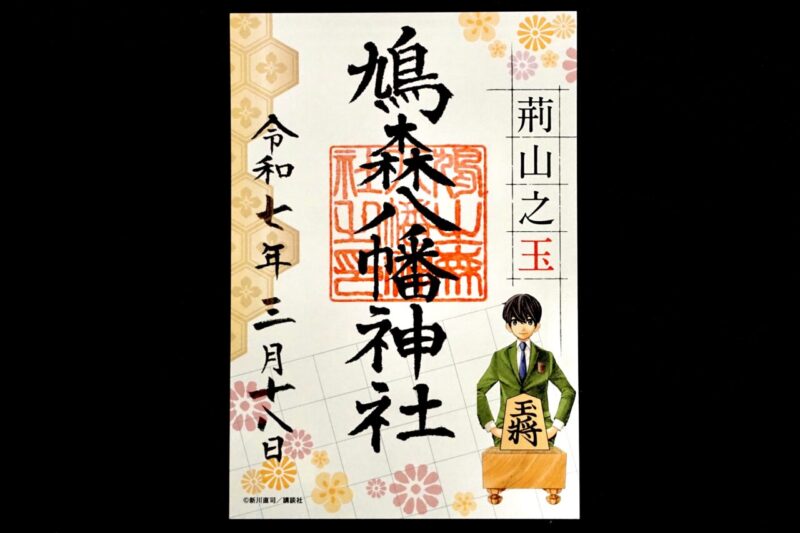

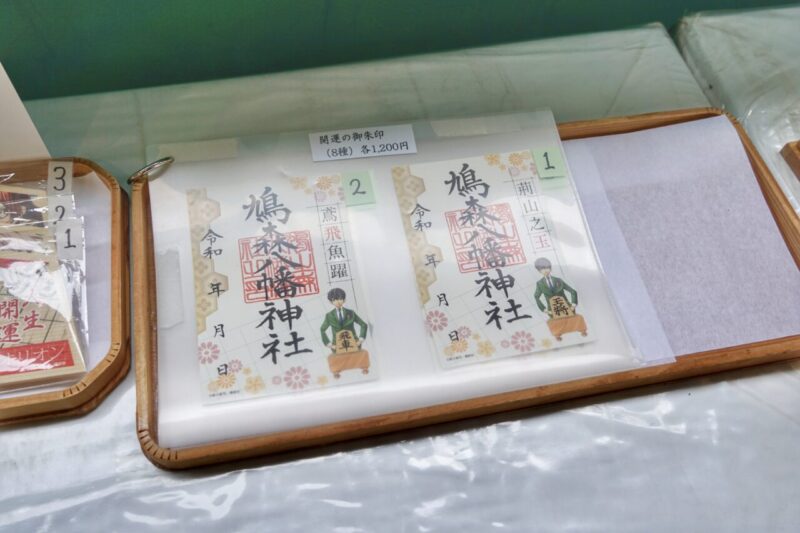

限定のコラボ御朱印も授与。

限定のコラボ御朱印も授与。

基本の絵柄は同じだが駒の文字など違いで8種類用意。

基本の絵柄は同じだが駒の文字など違いで8種類用意。

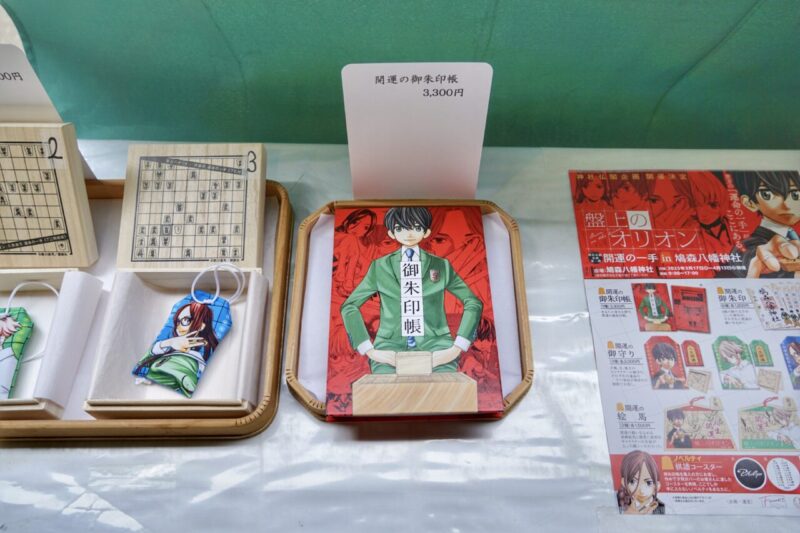

コラボ御朱印帳も。

コラボ御朱印帳も。

他に御守や絵馬の頒布も行われていた。

他に御守や絵馬の頒布も行われていた。

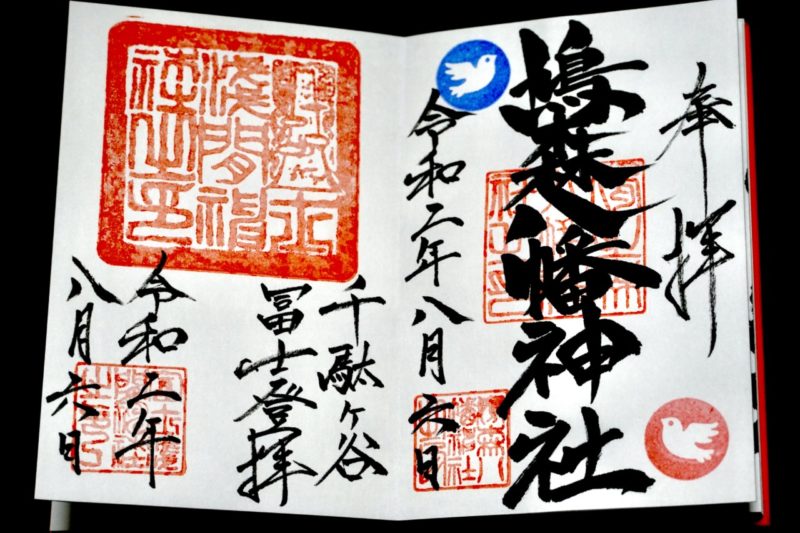

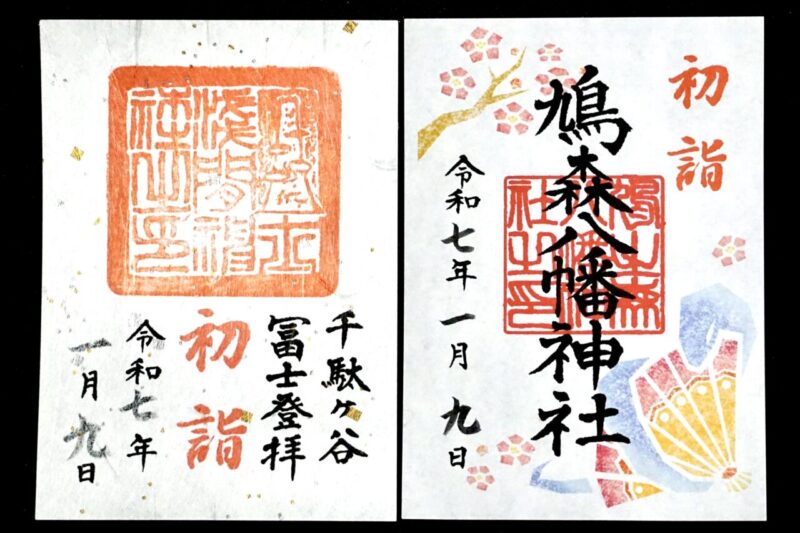

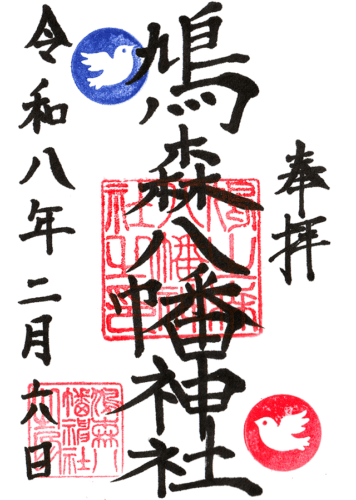

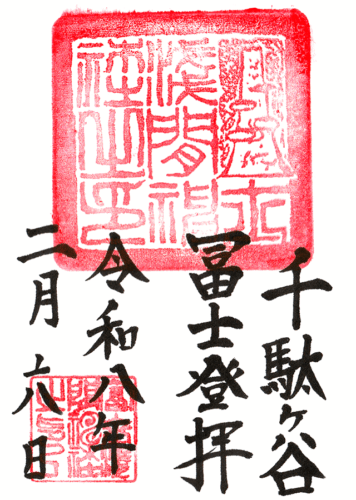

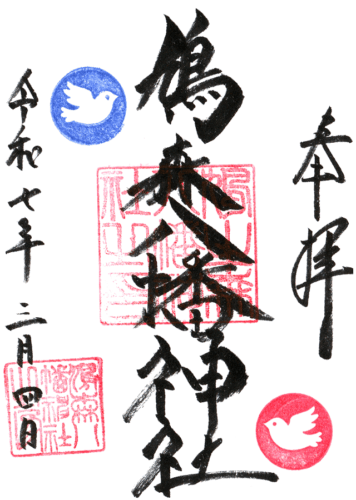

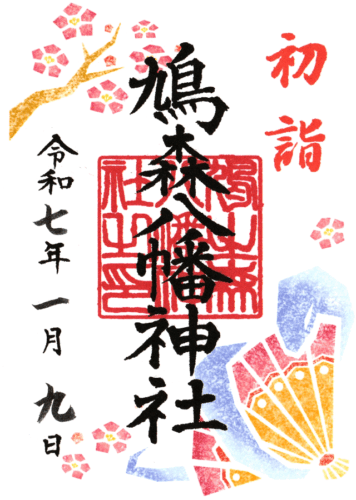

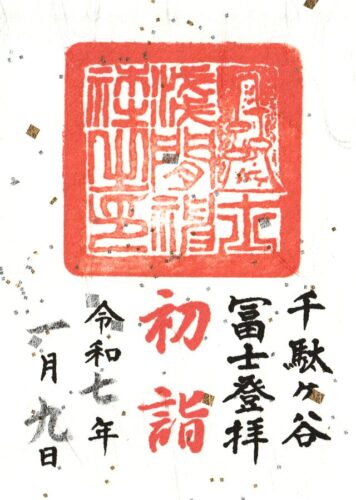

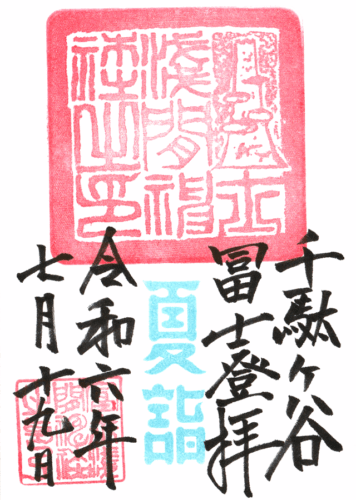

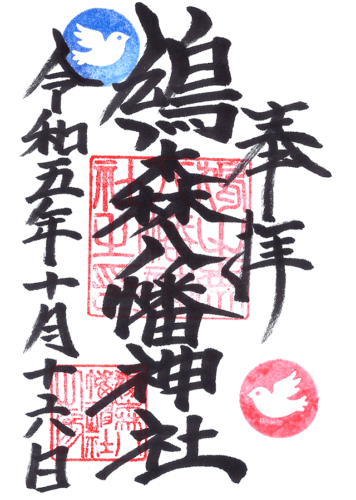

鳩森八幡と千駄ヶ谷富士の御朱印・限定御朱印

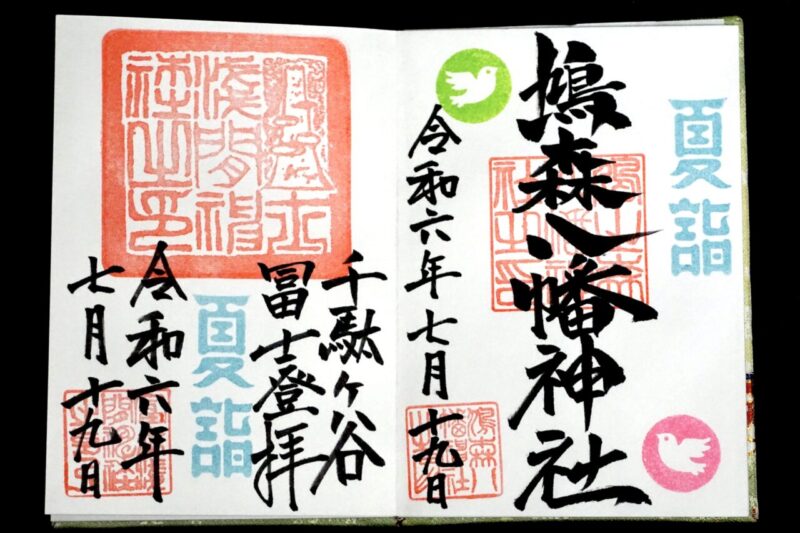

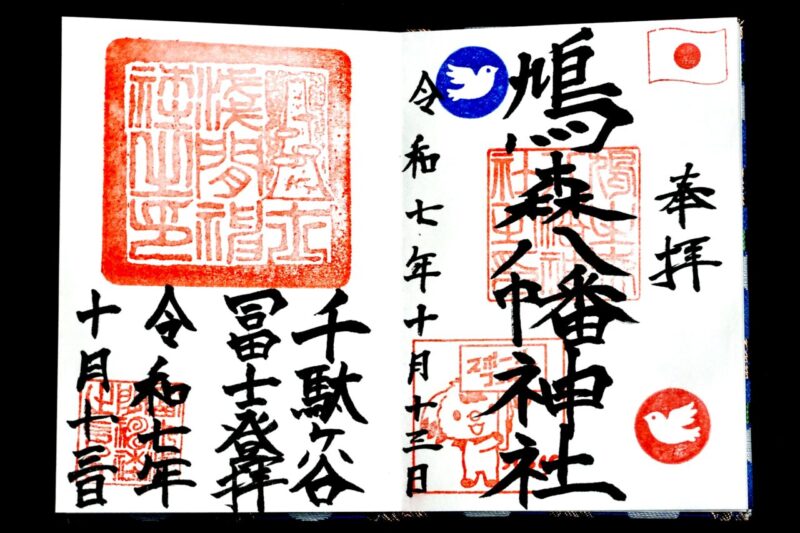

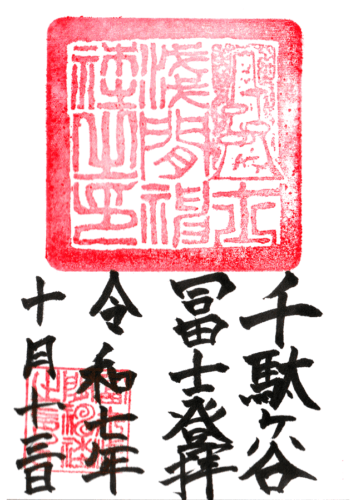

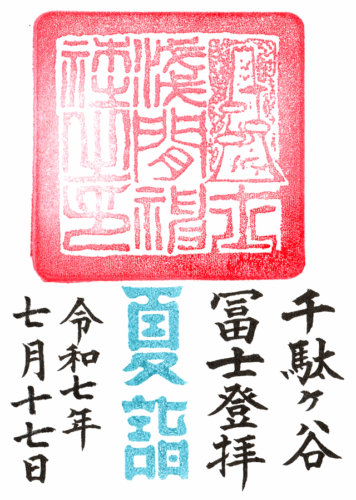

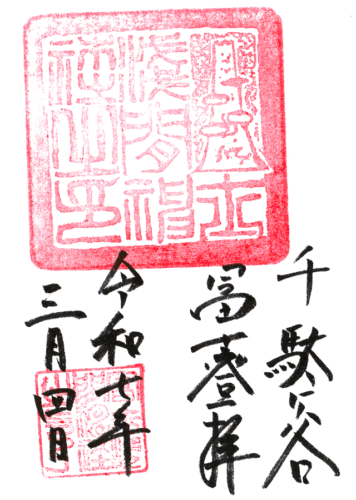

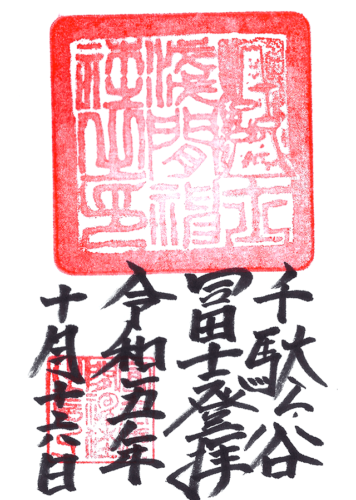

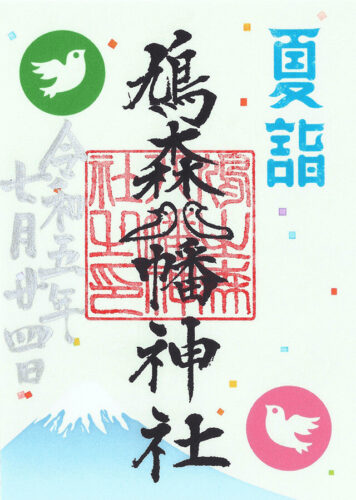

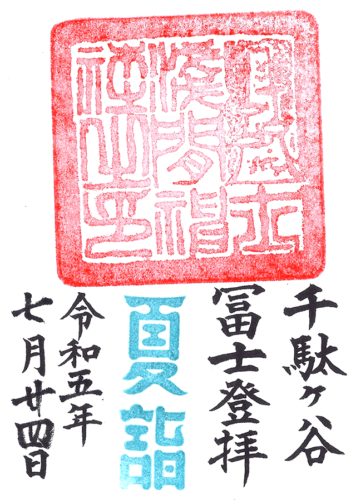

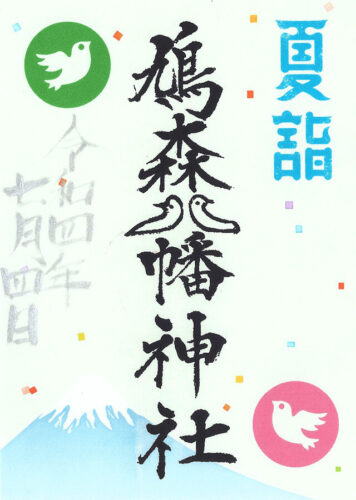

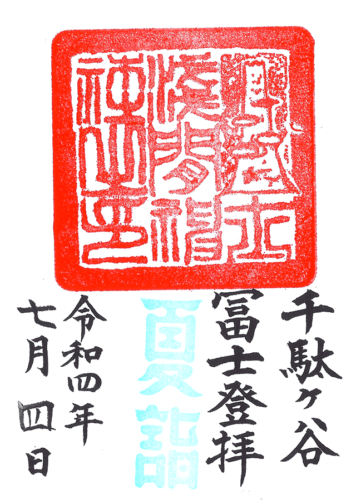

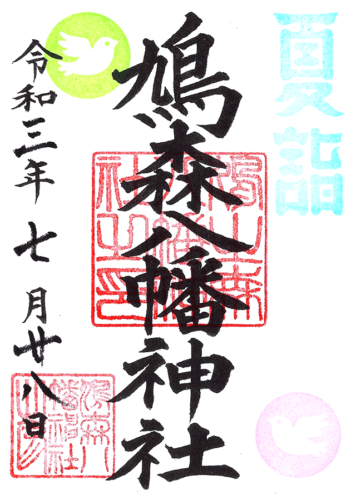

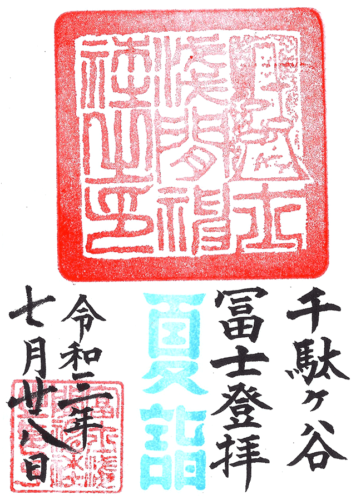

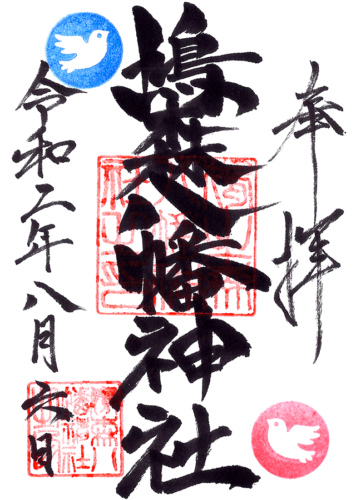

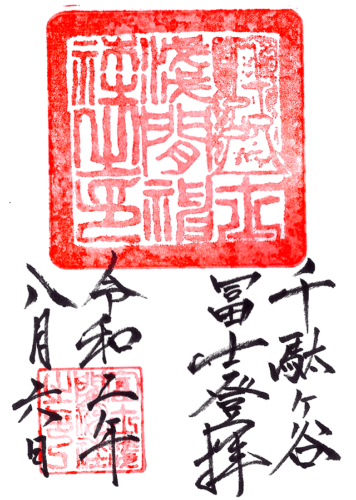

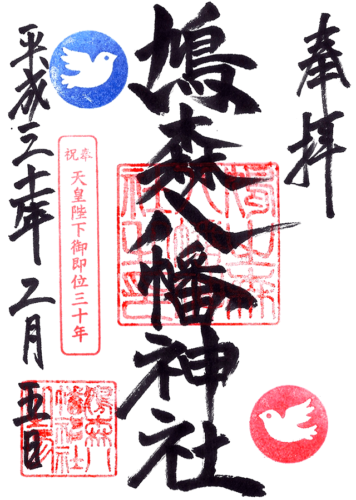

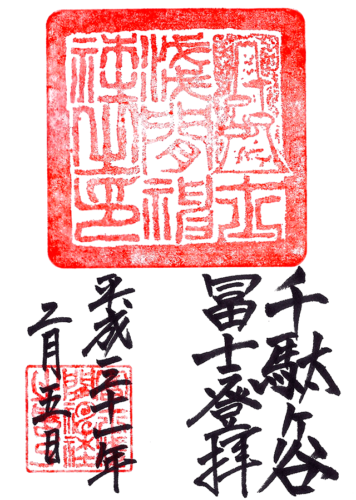

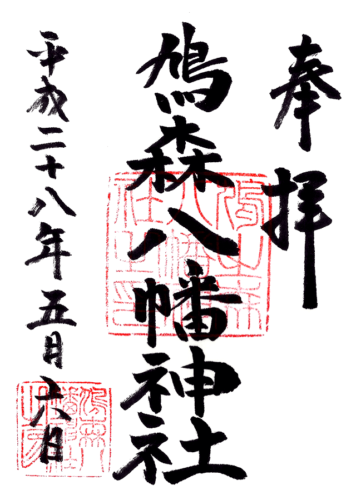

御朱印は鳩森八幡神社の御朱印と、千駄ヶ谷富士(浅間神社)登拝の御朱印の2種類。

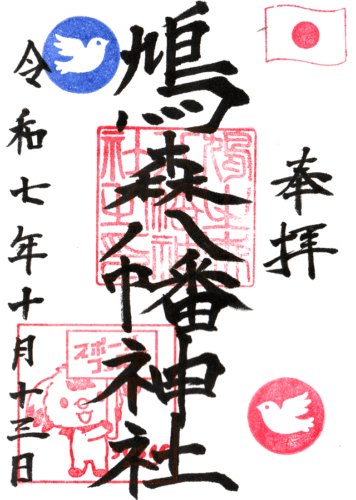

鳩森八幡神社の御朱印には可愛らしいカラフルな鳩のスタンプも押されるようになった。

鳩森八幡神社の御朱印には可愛らしいカラフルな鳩のスタンプも押されるようになった。

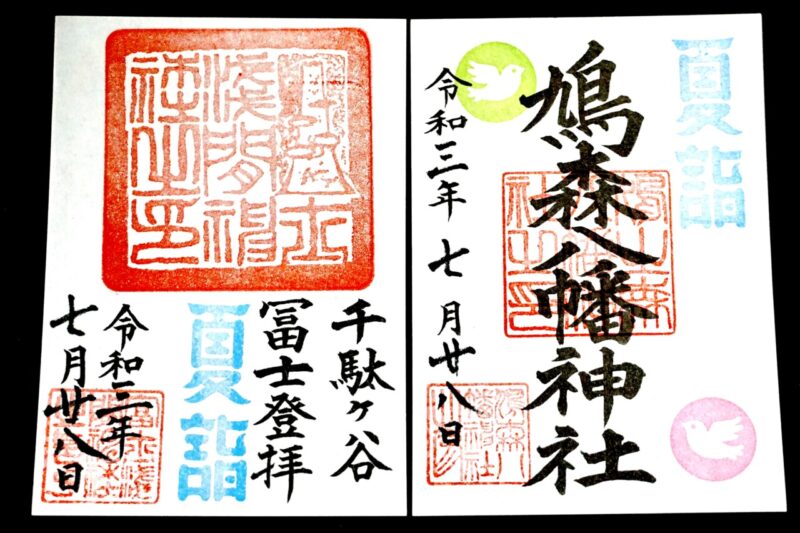

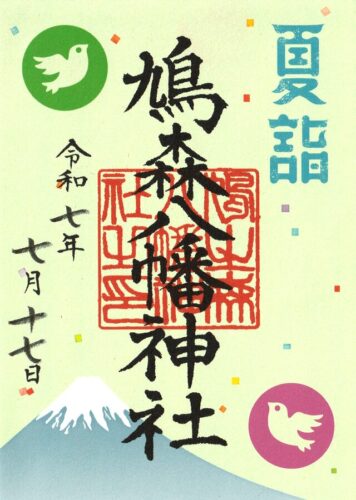

2021年7月に授与された夏詣の御朱印。

こちらも鳩森八幡神社と千駄ヶ谷富士(浅間神社)登拝の御朱印の2種類。

こちらも鳩森八幡神社と千駄ヶ谷富士(浅間神社)登拝の御朱印の2種類。

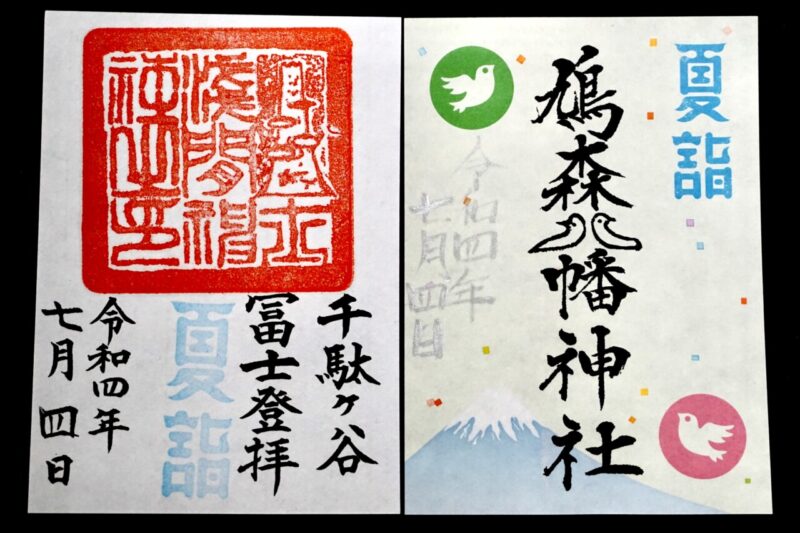

2022年7月に授与された夏詣の御朱印。

鳩森八幡神社は八の字が鳩文字で記され更に富士山もデザイン。

鳩森八幡神社は八の字が鳩文字で記され更に富士山もデザイン。

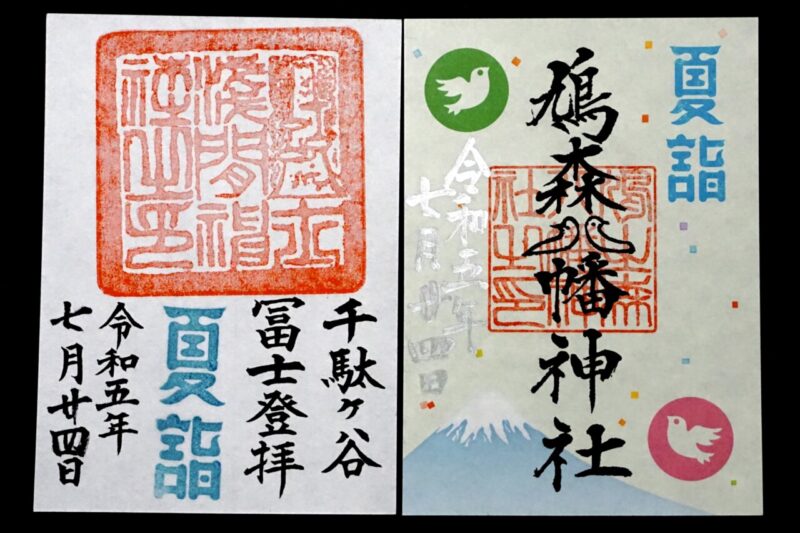

2023年に頂いた夏詣御朱印。

2023年に頂いた夏詣御朱印。

2024年は夏詣御朱印も帳面に直接頂けた。

2024年は夏詣御朱印も帳面に直接頂けた。

2025年10月13日のスポーツの日限定の御朱印。

こちらは当日に近くの東京体育館でスポーツフェスタが行われた事を記念したコラボ御朱印。

こちらは当日に近くの東京体育館でスポーツフェスタが行われた事を記念したコラボ御朱印。

スポーツフェスタも多くの体験型イベントが行われ盛り上がった。

スポーツフェスタも多くの体験型イベントが行われ盛り上がった。

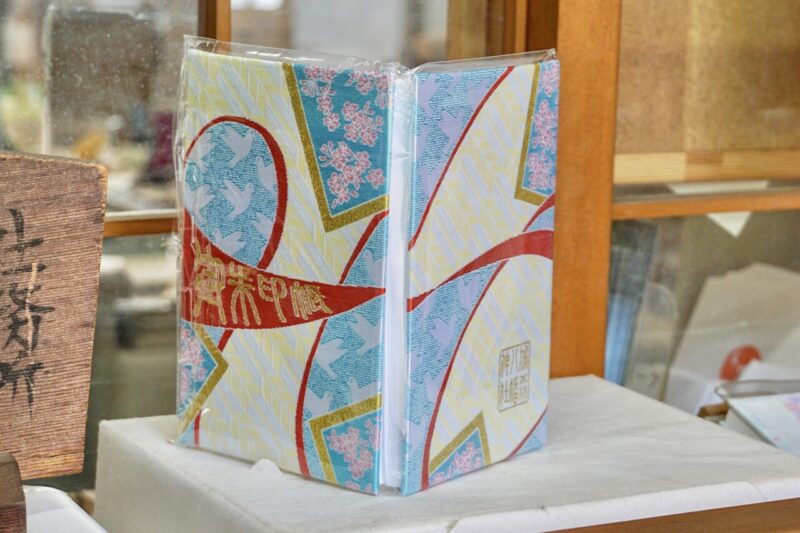

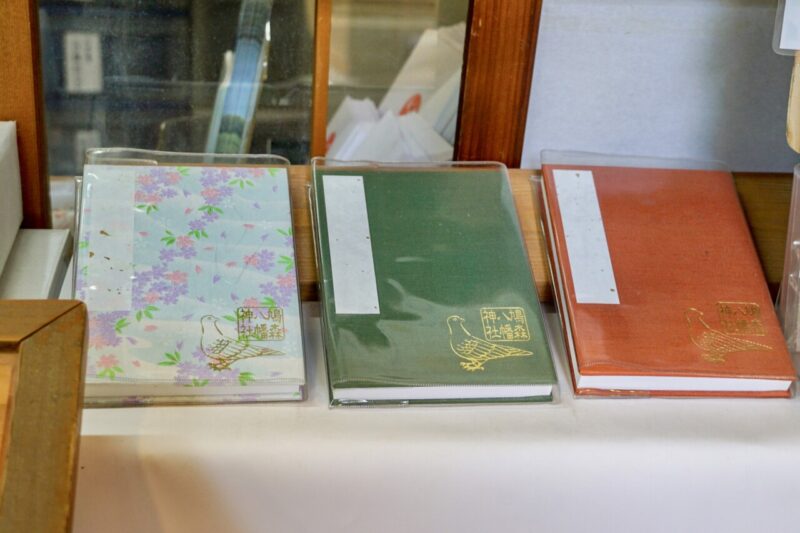

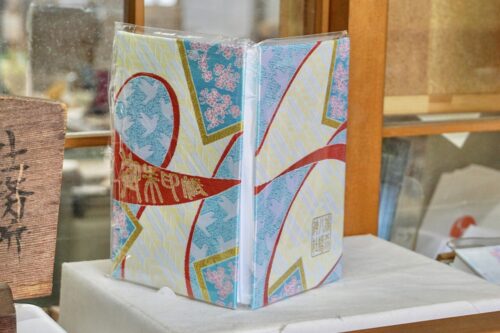

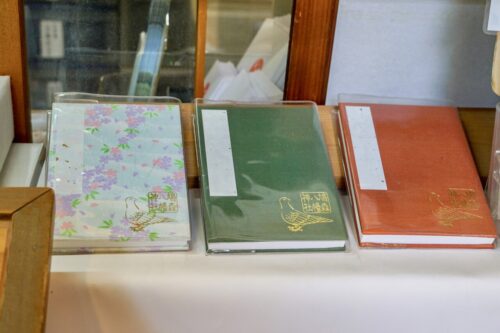

サイズ違いのオリジナル御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

大サイズと通常サイズの2種類。

大サイズと通常サイズの2種類。

通常サイズは3色展開。

通常サイズは3色展開。

所感

千駄ヶ谷総鎮守として崇敬を集めている当社。

鳩森と呼ばれた当地に八幡神が祀られたのは、八幡神の神使である鳩からもぴったりの流れ。

千駄ヶ谷が成立してからは総鎮守として「千駄ヶ谷八幡宮」と称され崇敬を集めた。

現在も比較的広い社地を有していて、原宿よりもほど近い千駄ヶ谷の地において、こうして綺麗に整備された境内を維持できているのは素晴らしい事だと思う。

当社のシンボルとなっている都内最古の富士塚では、江戸中期より流行した富士講と江戸独自の風習である富士塚の基本様式を見て取れ、富士信仰の在り方を感じさせてくれる。

近年では将棋神社としても注目を浴びていて人気が高い。

千駄ヶ谷の歴史と、江戸時代の信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:各500円

社務所にて。

※祭事などに応じて限定御朱印を用意。(最新情報は公式X(Twitter)にて)

※鳩森八幡神社と千駄ヶ谷富士こと富士塚(浅間神社)登拝の御朱印を用意。

※以前は初穂料300円だったが、現在は500円に変更。

- 通常

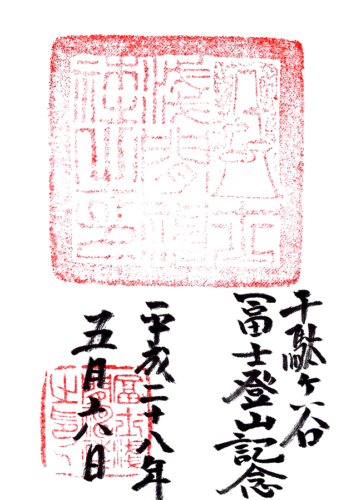

- 千駄ヶ谷富士

- 千駄ヶ谷富士

- 2025年スポーツフェスタ

- 千駄ヶ谷富士

- 2025年夏詣

- 千駄ヶ谷富士/夏詣

- 盤上のオリオンコラボ/玉将

- 通常

- 千駄ヶ谷富士

- 2025年初詣

- 千駄ヶ谷富士/初詣

- 2024年夏詣

- 千駄ヶ谷富士/夏詣

- 通常

- 千駄ヶ谷富士

- 2023年夏詣

- 千駄ヶ谷富士/夏詣

- 2022年夏詣

- 千駄ヶ谷富士/夏詣

- 夏詣

- 千駄ヶ谷富士/夏詣

- 通常

- 千駄ヶ谷富士

- 通常

- 千駄ヶ谷富士

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(大サイズ)・1,500円(通常サイズ)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

鳩森八幡神社らしいデザインの大サイズの御朱印帳。

鳩と社号をデザインで紺色・えんじ色・花柄の3種類の通常サイズの御朱印帳。

御朱印代込。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

王手勝守

初穂料:1,000円

社務所にて。

桐箱入りの金の勝守。

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2026/02/06(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/13(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/17(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/03/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/19(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/16(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/04(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/28(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/02/05(御朱印拝受)

参拝日:2016/05/06(御朱印拝受)

コメント