神社情報

簸川神社(ひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴命・大己貴命・稲田姫命

社格等:村社

例大祭:9月9日・10日

所在地:東京都文京区千石2-10-10

最寄駅:茗荷谷駅・千石駅

公式サイト:─

御由緒

当社御創立は、第五代孝昭天皇御宇三年と伝えられる古社で、八幡太郎義家公奥州下向の折、参籠ありし名社である。

当初社は植物園の地、御殿坂辺なる貝塚の古墳上に鎮座しあり、応永二十九年(1422)九月、神主毛利二世伊豫の時、社頭頽廃せるにより造修したること棟札に明瞭にして、記するに小石川総社氷川明神とあれば、この頃既に大社なりしを知るべしと伝えられる。

植物園に四代将軍家綱公の弟徳松丸君の邸宅を営むに当たり、当社々地を用地に供す。依って当社は元の原町、現在の白山四丁目二十番の辺に移転す。当時応永元年(1652)八月のことなり。徳松丸君は後の五代将軍綱吉公なるが、新営の邸宅は人呼んで白山御殿といい、付近の町名は住居表示実施まで白山御殿町であった。

景勝地といわれた現在の高台に移転したのは、元禄十二年(1699)であり、すでに三百有余年を経るに至った。

神社は創立以来幾星霜、氏子が代々相承け相伝え常に神徳を仰ぎ奉りつつ祭祀を絶やさず今日に及んだが、中世荒廃した社地社殿を伝通院開山了誉上人が再興されるや一躍有名な社となり江戸名所の一つに数えられたことは神社史に特筆されるべきことである。

明治二十三年十一月三十日、大正天皇未だ皇太子にあらせられし際、小石川植物園に御成の砌、お立ち寄り給い御拝あらせられる。

社殿は寛政、享和、嘉永と三次に亘る造修を経て関東大震災後に修復工事を施し、昭和初期の改築工事で荘厳な社殿となったが、昭和二十年五月二十五日戦火を蒙り灰燼に帰した。戦後未曾有の荒廃の中にあっても、昭和三十三年社殿の再建工事を完遂し、平成十六年に手水舎の再建を、平成二十二年に神楽殿の建替を遂行し水谷殿と命名する等、氏子および崇敬者の不断の奉仕が続けられている。

附記

早くから開けた小石川台地のこの辺りには自然の湧水が多く、今日でも聖泉と尊ばれた極楽水についての言い伝えが残っている。「江戸砂子」には、神社は極楽水の龍女を祀れる所とあるが、これは簸川神社の御祭神が水神として祀られていた為、極楽水の霊を龍神にみたてて御祭神と同一視したものであろう。

社号に氷川神社を長年使用してきたが、大正時代神主毛利十世昌教、社号に疑問を持ち学者に研究を依頼し自らも研究の結果簸川の字が適号との結論を得、氏子中に図り社号を簸川に改めた。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2019/09/30

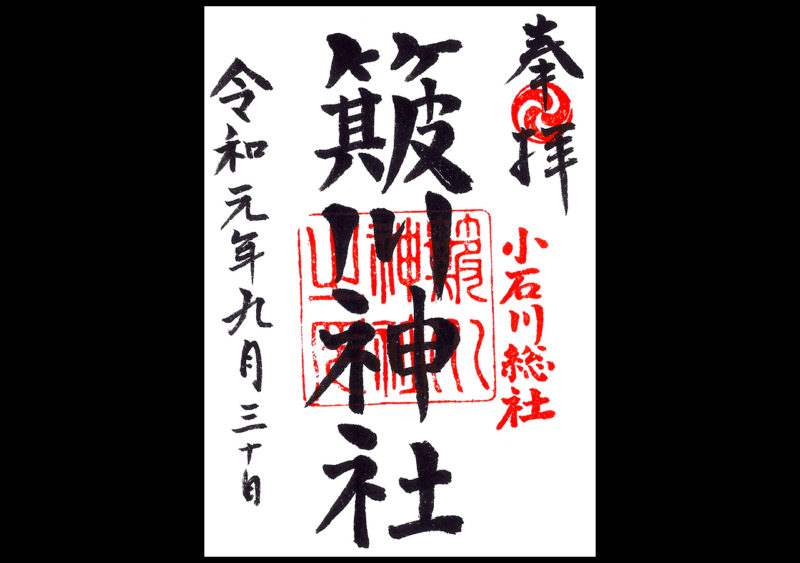

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

小石川総社のひかわさま

東京都文京区千石に鎮座する神社。

旧社格は村社で、小石川総社とされ小石川一帯の鎮守を担った。

紀元前より鎮座していたと伝わる古社で、現在の小石川植物園の貝塚古墳上に鎮座していたと云う。

江戸時代は「江戸七氷川」のうちの一社に数えられ、江戸の名所の一社であった。

古くは「氷川明神」と称された氷川信仰の神社で、「簸川」の字を充てるのは大変珍しく、これは大正時代に「氷川」は出雲国「簸川」に由来する説から適号として「簸川」へ改めた経緯がある。

貝塚の古墳上に鎮座していたとされる古社

社伝によると、孝昭天皇三年(BC473)に創建とある。

古くは白山御殿の御殿坂辺あたり(現・小石川植物園内南東の水源地)貝塚の古墳上に鎮座。

都内屈指の古社として知られている。

源義家(八幡太郎)が参籠した伝承

平安時代後期、源義家(八幡太郎)が奥州下向の際、当社に参籠したと伝わる。

源頼義の嫡男で「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した平安時代後期の武将で、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

義家が奥州へ向かったのは、前九年の役と、後三年の役であり、どちらの戦いで当社に参籠したのかは不明。

永承六年(1051)に源頼義(義家の父)が陸奥守(後に鎮守府将軍となる)となってから、奥州で独自勢力を築いた有力豪族の安倍氏を滅亡させた康平五年(1062)までの戦いを云う。

義家も父の頼義に従い参戦している。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

いずれにせよ、義家が参籠した伝承が残る神社として崇敬を集めた。

室町時代に再興・小石川総社の氷川明神

室町時代、了誉聖冏によって荒廃していた当社が再興。

南北朝時代から室町時代中期にかけての僧。

酉蓮社了誉(ゆうれんじゃりょうよ)と号するため、了誉(りょうよ)の名でも知られる。

「小石川伝通院」を開創したことでも知られ、「伝通院」は後に徳川将軍家の菩提寺となり、多くの堂塔や学寮を有して威容を誇った。

応永二十九年(1422)、社殿を造修した棟札が残る。

江戸時代に白山御殿の造営により遷座

江戸時代初期、「白山社」が遷ってきた事で、当社は「白山社」「女体権現」と並ぶように鎮座。

承応元年(1652)、当地に四代将軍・徳川家綱の弟・徳松(後の五代将軍・綱吉)の別邸(白山御殿)が造営される事となり、当社は遷座を余儀なくされる。

同年8月に原町(現・白山4付近)へ遷座した。

小石川御殿とも称される。

徳松(後の五代将軍・綱吉)の別邸とされた御殿。

戦後の住居表示実施まで付近の町名は白山御殿町と呼ばれたのは、この御殿の名残り。

綱吉の将軍就任後は廃止され、幕府の御薬園(薬になる植物・薬草を育てる園)となる。

小石川御薬園(こいしかわおやくえん)と呼ばれ、これが現在の小石川植物園。

元禄十二年(1699)、景勝地とされた高台の現社地に遷座。

小石川の総鎮守・更には巣鴨村の一部鎮守にもされ、江戸の名所の1社として知られた。

別当寺は極楽水で知られる「宗慶寺」が担った。

江戸七氷川の1社に数えられる

元文・明和年間(1736年-1772年)に記されたと見られる、筆者不詳の古随筆『望海毎談』には江戸の氷川明神が7社記されている。

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する7社で、そのうちの1社であった。

『望海毎談』に記されている7社は以下の通り。

「赤坂氷川神社」

「赤坂氷川神社」に合祀

「麻布氷川神社」

「白金氷川神社」

「渋谷氷川神社」

「小日向神社」

「簸川神社」

https://jinjamemo.com/archives/hikawajinja_sengoku.html

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する「江戸七氷川」のうちの1社として紹介されている。

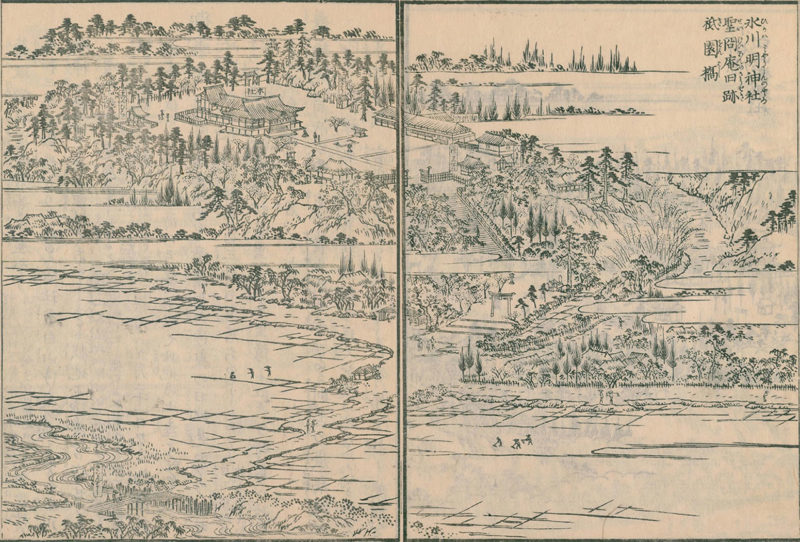

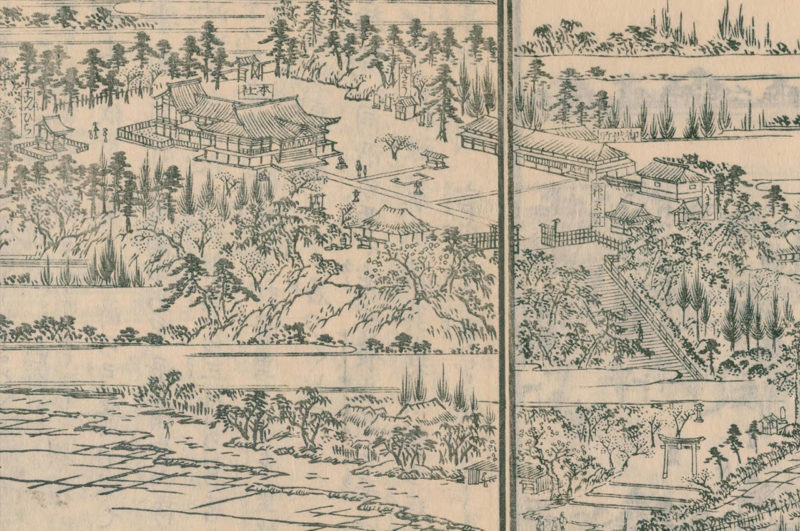

江戸名所図会に描かれた当社

「氷川明神社 聖冏庵旧跡 祇園橋」と描かれた当社。

当時のこの一帯の風景が窺え、今と変わらぬ高台に鎮座している事が分かる。

大変立派な社殿を有していた事が分かる。

実に美しい風情のある境内で、高台からの眺めも見事だった事が窺える。

景勝地としても知られ、江戸の名所の1社であった。

大正時代に簸川神社へ改称・戦後の再建

明治になり神仏分離。

社号を「氷川明神社」から「氷川神社」へ改称。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十一年(1878)、郡区町村編制法によって小石川区が設置。

当社は小石川総社として崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって旧小石川区の一部と小石川村・雑司ヶ谷村・巣鴨村・高田村のそれぞれ一部が合併し、新しい小石川区が成立。

明治二十三年(1890)、当時の皇太子(後の大正天皇)が小石川植物園に訪れた際に当社にも御参拝。

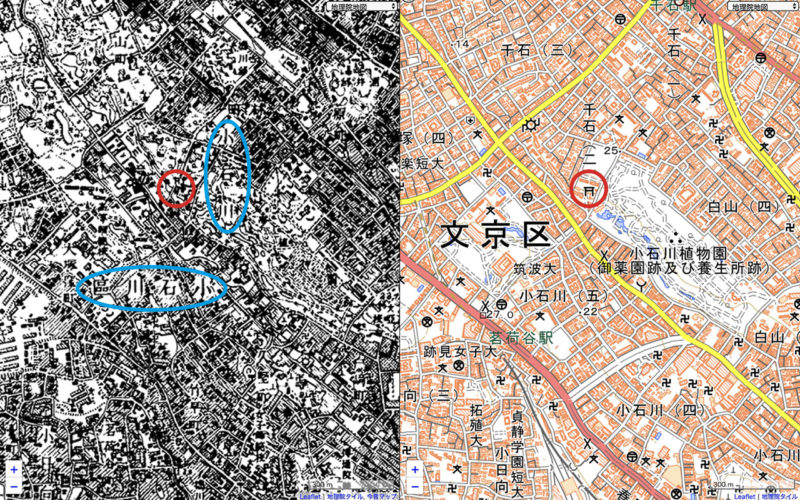

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

小石川区や小石川と云う地名を見る事ができる。

当社はこうした小石川一帯の鎮守として崇敬を集めた。

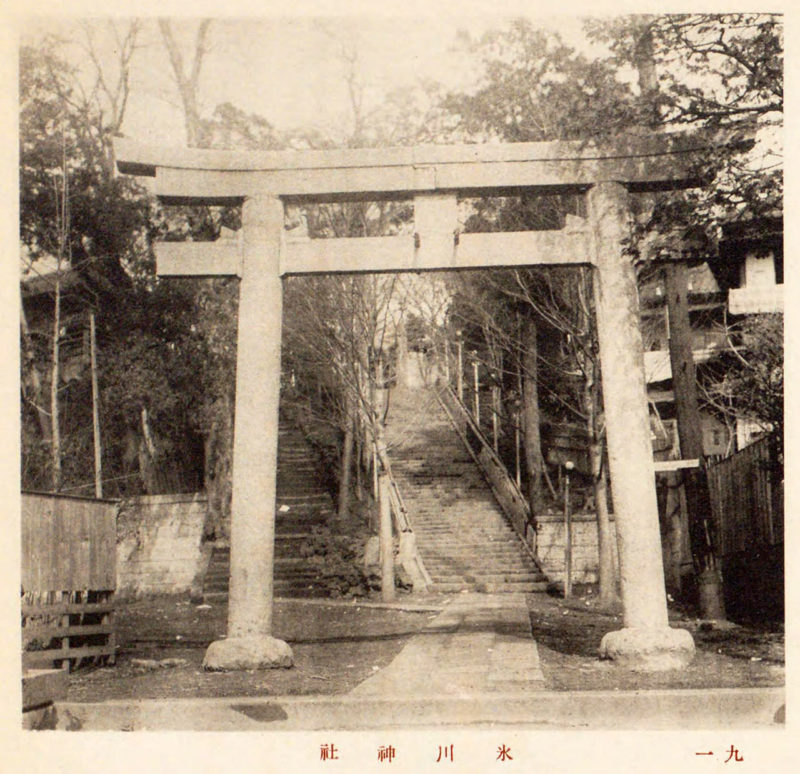

「氷川神社」として、当時の写真が記録されている。

鳥居の先に石段がある姿は現在の境内と近い。

大正時代、「氷川神社」から現在の「簸川神社」へ改称。

出雲族出身の国造によって開拓したと伝えられる「武蔵一宮氷川神社」を総本社とした氷川信仰の「ひかわ」とは、出雲国「簸川」(現・斐伊川)に由来すると云う説を適用。

当時の宮司が社号に疑問を持ち学者に研究を依頼、自らも研究した結果、「簸川」を適号として、氏子中に図った上で社号を改めたと云う。

昭和初期、社殿が改築し荘厳な社殿になったと云う。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

昭和三十三年(1958)、社殿が再建。

これが現在の社殿として現存。

これが現在の社殿として現存。

平成二十二年(2010)、神楽殿を造営。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

小石川植物園近くの高台に鎮座

最寄駅である茗荷谷駅や千石駅からは徒歩10分程の距離。

小石川植物園の西側に位置。

小石川植物園の西側に位置。

社号碑には「簸川神社」の文字。

昭和十五年(1940)に建立された社号碑で、既に「氷川」ではなく「簸川」の社号となっている。

昭和十五年(1940)に建立された社号碑で、既に「氷川」ではなく「簸川」の社号となっている。

参道には桜の木が植えられていて、桜の季節になると名所の1つになると云う。

参道には桜の木が植えられていて、桜の季節になると名所の1つになると云う。

その先に一之鳥居。

昭和四十一年(1966)に再建された鳥居だが、古くから石段の前に鳥居が設けられていた。

昭和四十一年(1966)に再建された鳥居だが、古くから石段の前に鳥居が設けられていた。

その先に石段が続き高台の上に鎮座。

その先に石段が続き高台の上に鎮座。

こうした高台の上に遷座したのは元禄十二年(1699)で、以後ずっと当地に鎮座している。

こうした高台の上に遷座したのは元禄十二年(1699)で、以後ずっと当地に鎮座している。

凛々しい戦前の狛犬・手水舎

石段を上ると左手に参道が続く。

参道の途中に一対の狛犬。

参道の途中に一対の狛犬。

ぐっと目つきの鋭い狛犬で凛々しい造形。

ぐっと目つきの鋭い狛犬で凛々しい造形。

昭和六年(1931)に奉納されたもので迫力がある。

昭和六年(1931)に奉納されたもので迫力がある。

石段を上り左手に参道が続き、参道の左手に手水舎。

平成十六年(2004)に新しく整備された手水舎でセンサー式で水が流れる仕組み。

平成十六年(2004)に新しく整備された手水舎でセンサー式で水が流れる仕組み。

戦後に再建された鉄筋コンクリート造の社殿

参道の正面に社殿。

荘厳だったと伝わる旧社殿は東京大空襲で焼失。

荘厳だったと伝わる旧社殿は東京大空襲で焼失。

昭和三十三年(1958)に現在の社殿が再建。

昭和三十三年(1958)に現在の社殿が再建。

鉄筋コンクリート造による社殿で、白を基調としている。

鉄筋コンクリート造による社殿で、白を基調としている。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造による再建。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造による再建。

境内社の五社神社・江戸後期の狛犬

社殿の向かい、二之鳥居の右手に境内社の五社神社。

五社神社の社殿前に一対の狛犬。

五社神社の社殿前に一対の狛犬。

寛政十一年(1799)に奉納された古い狛犬が現存。

寛政十一年(1799)に奉納された古い狛犬が現存。

宝珠と角が頭に残り、江戸中期から後期にかけての特徴を残した狛犬。

宝珠と角が頭に残り、江戸中期から後期にかけての特徴を残した狛犬。

江戸時代の幟建・庚申塔・モダンな神楽殿

拝殿前に一対の幟建。

かなり古い石物で右手には元禄五年(1692)の文字。

かなり古い石物で右手には元禄五年(1692)の文字。

善仁寺門前町氏子中により奉納されたもので、文政八年(1825)に再建されたと云う。

善仁寺門前町氏子中により奉納されたもので、文政八年(1825)に再建されたと云う。

対となる右手の幟建は平成十二年(2000)に修復再建されたもので新しい。

対となる右手の幟建は平成十二年(2000)に修復再建されたもので新しい。

拝殿前に記念碑。

明治二十三年(1890)に当時の皇太子(後の大正天皇)が当社に参拝した事を記念したもの。

明治二十三年(1890)に当時の皇太子(後の大正天皇)が当社に参拝した事を記念したもの。

参道の左手、駐車場の一画に古い庚申塔。

状態はあまりよくないものの、古い庚申塔が集まった一画。

状態はあまりよくないものの、古い庚申塔が集まった一画。

年代などは不詳であるが、いずれも江戸初期から後期にかけてのものであろう。

年代などは不詳であるが、いずれも江戸初期から後期にかけてのものであろう。

地蔵菩薩の姿を見る事ができ、『江戸名所図会』に「地さう」の文字が見えるので当時からあるお地蔵様と思われる。

地蔵菩薩の姿を見る事ができ、『江戸名所図会』に「地さう」の文字が見えるので当時からあるお地蔵様と思われる。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

境内の右手に神楽殿。

平成二十二年(2010)に造営された神楽殿でモダンな造り。

平成二十二年(2010)に造営された神楽殿でモダンな造り。

水谷殿と命名され使用されている。

水谷殿と命名され使用されている。

御朱印は社務所にて

御朱印は「簸川神社之印」、右上に三つ巴の社紋。

小石川総社の文字もあり、当社の歴史を伝える。

小石川総社の文字もあり、当社の歴史を伝える。

所感

小石川総社として崇敬を集めた当社。

江戸七氷川の1社であり、江戸時代は名所として信仰を集めた。

明治以降に規模は縮小したものの、現在でも文京区の氏子の1/5程は当社の氏子となっていて、数多くの神社がある文京区内で最大規模の鎮守を誇る。

氷川信仰の神社で「簸川」の字を充てるのは大変珍しく、特徴的な社号となっている。

境内は東京大空襲の被害に遭ったものの、古い石物などが残っていて、小石川周辺の歴史と信仰を伝える良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 石段 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 石碑 ]

[ 水神社・白宝稲荷神社 ]

[ 五社神社 ]

[ 狛犬 ]

[ 庚申塔・地蔵菩薩 ]

[ 神楽殿 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 神輿庫 ]

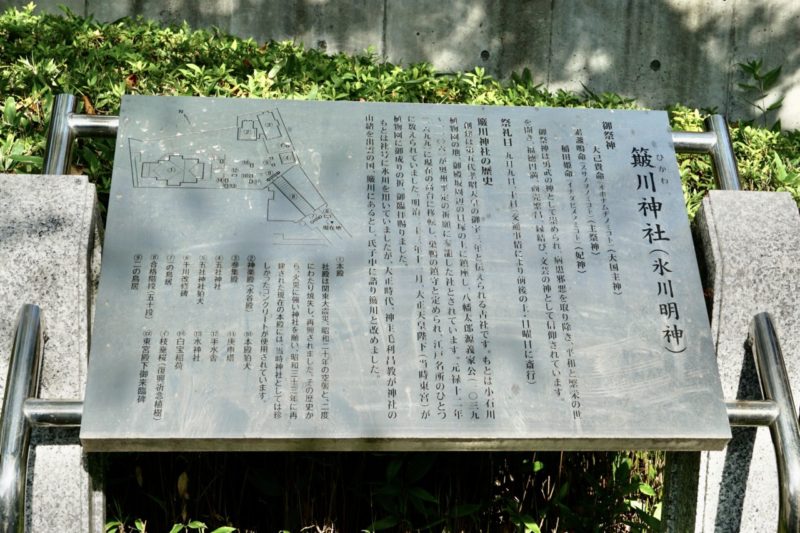

[ 案内板 ]

コメント