目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

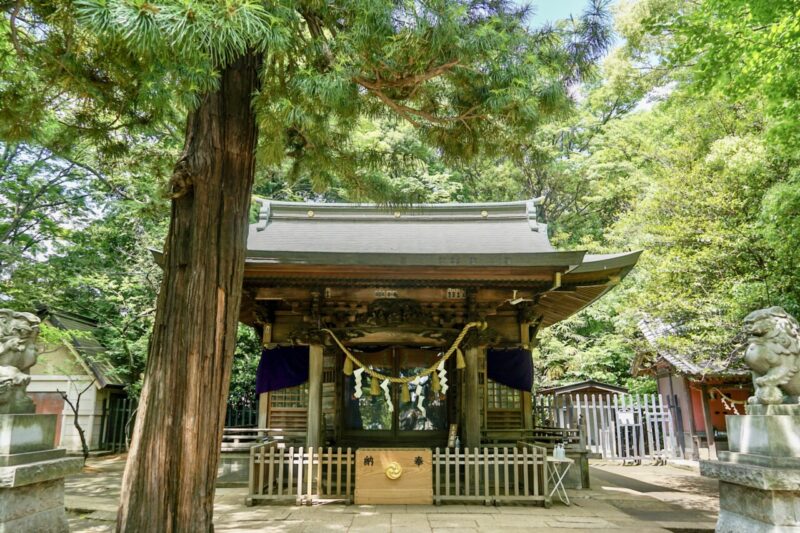

碑文谷鎮守の八幡さま

東京都目黒区碑文谷に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧碑文谷村の鎮守。

源頼朝の御家人・畠山重忠の守本尊を祀ったと伝わる八幡様。

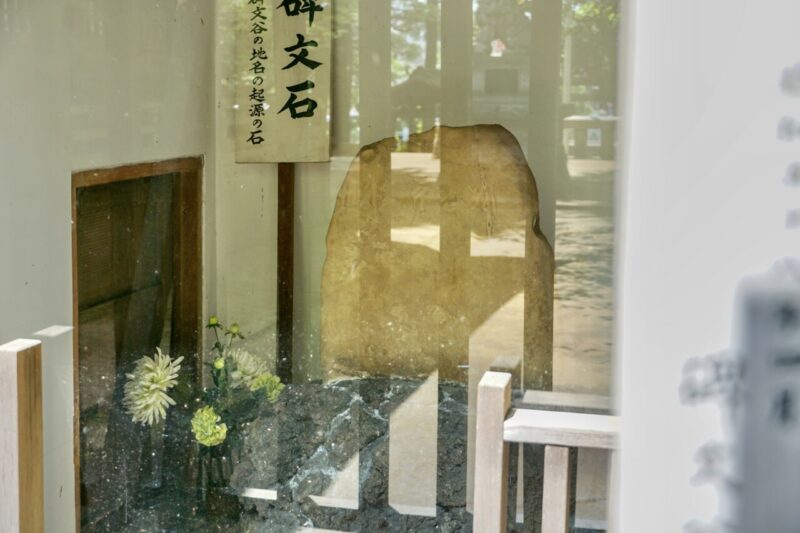

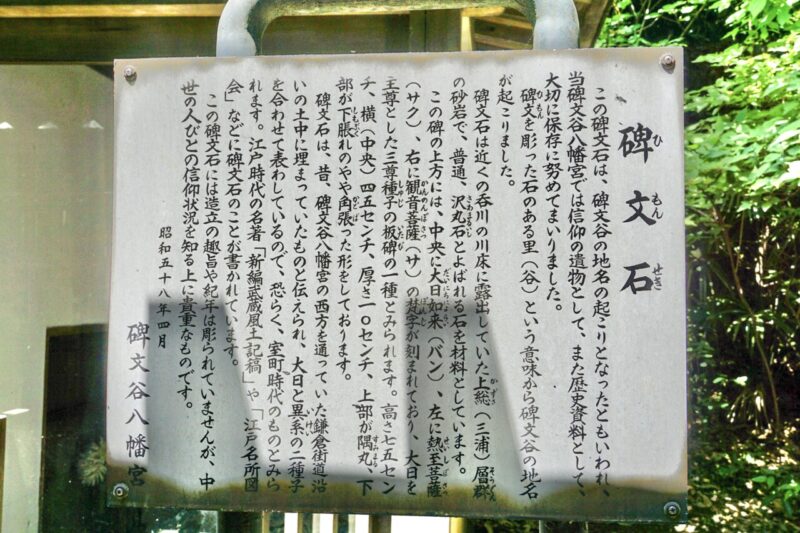

境内には「碑文谷」の地名由来とも云われる「碑文石」を安置。

一之鳥居から二之鳥居までの参道が桜並木となっていて桜の季節は美しい名所として知られる。

また9月中旬の例大祭は数多くの露店が立ち並び目黒区内随一の賑わいを見せる。

神社情報

碑文谷八幡宮(ひもんやはちまんぐう)

御祭神:誉田別命(応神天皇)

社格等:村社

例大祭:9月敬老の日の前日・前々日

所在地:東京都目黒区碑文谷3-7-3

最寄駅:都立大学駅・西小山駅

公式サイト:─

御由緒

碑文谷八幡宮の創建年月は、はっきりしていないが、一つの言い伝えがあり、鎌倉時代の武将で源頼朝に仕えて戦功と人望のあった畠山重忠(1164〜1205)の守護神を、二俣川にて北条義時の軍に討たれた後、その臣榛沢六郎より交付して宮野佐近がこれを奉祀したといわれている。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

坂東武士の鑑と称された畠山重忠の守本尊を祀る

創建年代は不詳。

社伝によると、源頼朝の御家人・畠山重忠の守本尊を祀ったのが始まりと云う。

源頼朝の御家人として知勇兼備の武将とされた人物。

『源平盛衰記』によると、源頼朝の挙兵にあたり当初は平氏側について敵対。

その後、頼朝に従う際「平家は一旦の恩、源氏は重代の恩」と述べて、先祖・平武綱が源義家(八幡太郎と称した頼朝の祖先)より賜った白旗・白弓袋を差し上げて頼朝の陣営に赴き、頼朝は大層喜んだと云う。

先陣を命じられて相模国へ進軍し、頼朝の大軍は抵抗を受けることなく鎌倉に入った。

他にも頼朝の大倉御所への移転や「鶴岡八幡宮」の参詣の警護などといった件で『吾妻鏡』内に名を見る事ができ、武蔵国留守所惣検校職として国内武士団を統率する立場にあった。

清廉潔白な人柄で「坂東武士の鑑」と称された程であった。

畠山重忠の家臣であった榛沢六郎が、家人であり当地に住んでいた宮野左近と云う人物に命じて重忠の守本尊を祀り創建。

北条時政の謀略により重忠が討たれる

正治元年(1199)、源頼朝が逝去。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

建仁三年(1203)、北条時政が外孫である三代将軍・源実朝を擁立し初代執権に任ぜられる。

源頼朝の正室・北条政子の父で、鎌倉幕府の初代執権。

頼朝の死後、政権争奪が行い畠山重忠など有力御家人を排除。

更に自ら擁立した源実朝をも殺害を目論むが失敗、その後は失脚し隠居を余儀なくされた。

元久二年(1205)、畠山重忠は北条時政から謀反の疑いをかけられ、武蔵国二俣川(現・横浜市旭区保土ケ谷区)において、北条義時率いる大軍に攻められて討たれてしまう。

これにより畠山氏は滅亡。

重忠が討たれた後に家臣が重忠を偲び、重忠の守本尊を祀って当社を創建したものと推測できる。

頼朝に付き従った事と、先祖も源義家(八幡太郎)に従った人物であったため、源氏の氏神である八幡神を崇敬したと思われ、当社も八幡信仰の神社として創建されたのであろう。

碑文谷村と地名由来となった碑文石・碑文谷村の鎮守

当地周辺は古くから「荏原郡碑文谷郷」として人の定住が見られた。

集落は「碑文谷村(ひもんやむら)」として成立し、当社は碑文谷村の鎮守とされた。

碑文谷村の地名は、当社に置かれている「碑文石」に由来すると伝わる。

現在も境内に置かれており自由に見る事ができる。

現在も境内に置かれており自由に見る事ができる。

碑文石には中央に「大日」、左右に「勢至」「観音」の梵字が刻まれている。

現在は暗渠化されているものの、当社近くを流れていた呑川の川床の石が材料と見られている。

その趣旨は伝わっていないものの、室町時代の頃の作であると云う。

この碑文を彫った石がある里(谷)という事から「碑文谷」と呼ばれるように。

他にも「碑文谷」の由来は諸説あるが、この「碑文石」説が通説となっている。

永正八年(1511)、社殿造営の記録が残る。

このように碑文谷村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

江戸時代になると、社殿の造営・改築が何度か行われている。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(碑文谷村)

八幡社

除地一五九五坪。西北の方にあり。銅像のよし云傳ふれど、秘してたやすく扉を開くことを許さず。相傳ふ畠山重忠の守本尊にして軍陣に臨むときは冑の立物に付し像なりと。後に其家人宮野友右衛門と云ものに預け置しを重忠討死の後此地に勧請して八幡に祀りしとぞ。其年代は詳ならず。本社二間四方、拝殿も同じ大さなり。社前二町半許を隔て石階九級あり。此間に鳥居二基をたつ。両柱の間ともに二間。

末社。

稲荷疱瘡神弁天合社。本社に向て右にあり。小祠なり。

第六天社二。一は本社の前にあり。一は本社の側にあり。ともに小祠。

碑文谷村の「八幡社」と記されているのが当社。

「畠山重忠の守本尊にして軍陣に臨むときは冑の立物に付し像」と記してあり、畠山重忠が常に戦に行く時は持ち歩き、兜の前立物としていた像(守本尊)が御神体であると云う。

この像を後に預け、討ち死にした後に当地に勧請して八幡神としてお祀りしたとある。

兜の鉢を装飾する立物の一種。

信仰深い武将は、信仰を前立物として用いる事も多く、上杉謙信が飯綱権現像の前立物を使用した例なども知られる。

畠山重忠も神像(仏像)を前立物にしていたと見られる。

当時は近くにある「円融寺」が別当寺であった。

神仏習合の時代であり「円融寺」の子院である神宮院が当社に置かれていた。

明治以降の歩み・社殿の造営・社号の変更

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治五年(1872)、社殿を再建。

明治二十年(1887)、社殿を改築。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行に伴い、碑文谷村の全域と衾村の一部が合併して碑衾村(ひぶすまむら)が成立。

旧碑文谷村は碑衾村碑文谷となる。

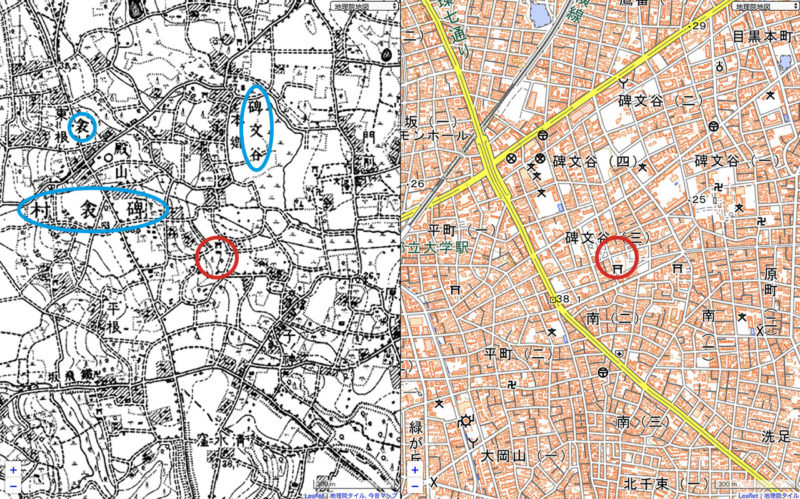

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

神社の地図記号が今より北側に見え、今以上に社地が広かったようにも思える。

碑衾村が碑文谷の地名も見る事ができ、当社は碑文谷の鎮守として崇敬を集めた。

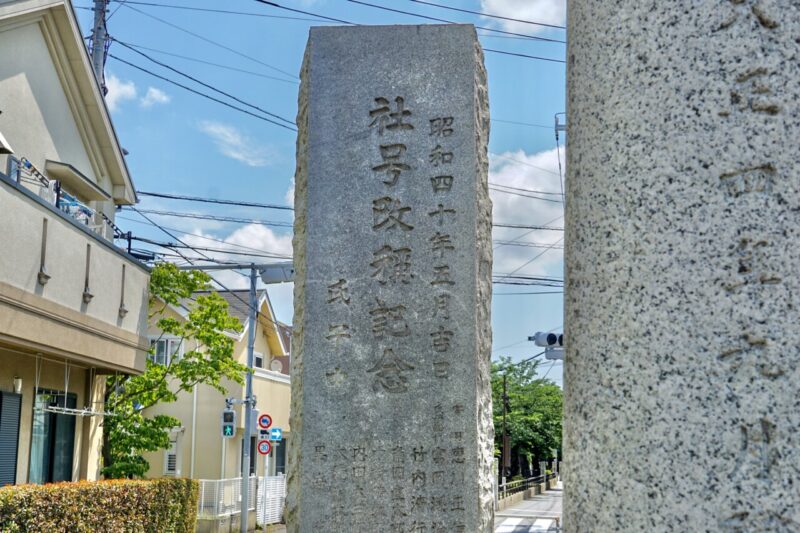

昭和四十年(1965)、当社の社号が「八幡神社」から「碑文谷八幡宮」に改称。

一之鳥居の隣にある社号碑には改称記念の文字が刻まれている。

一之鳥居の隣にある社号碑には改称記念の文字が刻まれている。

昭和四十一年(1966)、住居表示が実施され碑衾町は廃止。

令和四年(2022)、参道の桜並木のソメイヨシノを植え替え。

コシノヒガンザクラを中心に小型の桜に植え替えが行われた。

コシノヒガンザクラを中心に小型の桜に植え替えが行われた。

境内整備が進み現在に至る。

境内案内

参道は桜の名所・令和四年に植え替え実施

最寄駅は都立大学駅で徒歩20分ほどの距離。

環七通り沿いの大岡山小前の交差点から住宅街に入っていくと一之鳥居。

環七通り沿いの大岡山小前の交差点から住宅街に入っていくと一之鳥居。

一之鳥居は大正四年(1915)建立。

一之鳥居は大正四年(1915)建立。

一之鳥居の先は玉砂利で整備され、両脇に並ぶ木は全て桜。

一之鳥居の先は玉砂利で整備され、両脇に並ぶ木は全て桜。

桜の時期になると見事な桜並木となり名所として知られる。

桜の時期になると見事な桜並木となり名所として知られる。

以前はソメイヨシノが植えられていたが2022年3月に小型の桜に植え替え。

以前はソメイヨシノが植えられていたが2022年3月に小型の桜に植え替え。

主にコシノヒガンザクラに植え替えが行われた。

主にコシノヒガンザクラに植え替えが行われた。

ソメイヨシノは1本だけ残る。

ソメイヨシノは1本だけ残る。

当社の参道は立会川緑道にあたりソメイヨシノが多く植えられた桜の名所であった。

約50年経過したソメイヨシノは全体的に生育があまりよくなく、これは立会川緑道は土壌基盤が浅く、根の生長が制限されるためであって、やや小型のコシノヒガンに植え替えを実施。

植え替え前の桜並木を記録として残す。(2017年4月撮影)

桜のトンネルとなり目黒区を代表する桜の名所

桜のトンネルとなり目黒区を代表する桜の名所 桜のトンネルとなり目黒区を代表する桜の名所とも云える。

桜のトンネルとなり目黒区を代表する桜の名所とも云える。 撮影時は桜が散りだした頃で、葉桜が混じっていたが実に美しい。

撮影時は桜が散りだした頃で、葉桜が混じっていたが実に美しい。 落ちた桜の花びらは玉砂利と混ざり花筵となる。

落ちた桜の花びらは玉砂利と混ざり花筵となる。桜並木の参道が100mほど続きその先に二之鳥居。

昭和五十八年(1982)建立で、二之鳥居の先もまだ先が続く。

昭和五十八年(1982)建立で、二之鳥居の先もまだ先が続く。

緑溢れる広い境内・子獅子が戯れる狛犬

石段のやや上に三之鳥居。

この右手には古い社号碑。

この右手には古い社号碑。

「村社八幡神社」とあり、当社が村社に列していた事が分かる。

「村社八幡神社」とあり、当社が村社に列していた事が分かる。

三之鳥居の近くに一対の狛犬。

明治二十六年(1893)奉納の子持ちの狛犬。

明治二十六年(1893)奉納の子持ちの狛犬。

石工・中村勝五郎の作。

石工・中村勝五郎の作。

阿吽共にいる子獅子の戯れ方が可愛らしい。

阿吽共にいる子獅子の戯れ方が可愛らしい。

勝五郎の作は「金王八幡宮」「代々木八幡宮」「渋谷氷川神社」などにも奉納されている。

勝五郎の作は「金王八幡宮」「代々木八幡宮」「渋谷氷川神社」などにも奉納されている。

参道の左手に手水舎。

その手水舎の奥には手押しポンプ。

その手水舎の奥には手押しポンプ。

このポンプは普通に使用が可能。

このポンプは普通に使用が可能。

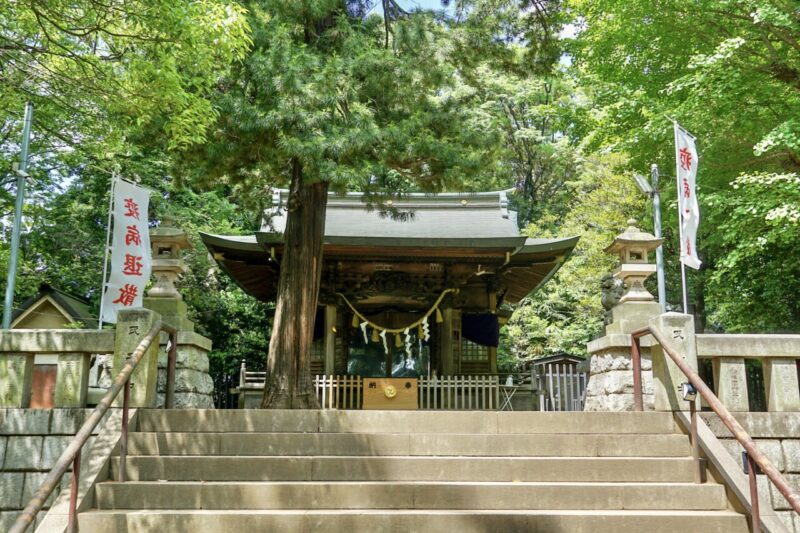

明治に再建された社殿が現存

参道を更に進むと石段の上に社殿。

玉垣と緑の木々に囲まれていて、ここから更に空気が引き締まる。

玉垣と緑の木々に囲まれていて、ここから更に空気が引き締まる。

緑に囲まれた自然豊かな境内。

緑に囲まれた自然豊かな境内。

社殿は明治五年(1872)に再建されたものが現存。

明治二十年(1887)に改築、その後も幾度か改修が行われている。

明治二十年(1887)に改築、その後も幾度か改修が行われている。

第二次世界大戦の戦火を免れて現存しており、昭和五十六年(1981)にも増改築された。

第二次世界大戦の戦火を免れて現存しており、昭和五十六年(1981)にも増改築された。

大きさとしては比較的小さめではあるが彫刻は細かく美しい。

大きさとしては比較的小さめではあるが彫刻は細かく美しい。

龍の木鼻。

龍の木鼻。

江戸後期から明治にかけての作風の彫刻がよい出来。

江戸後期から明治にかけての作風の彫刻がよい出来。

本殿は覆殿になってい内部に古い社殿が納められている。

本殿は覆殿になってい内部に古い社殿が納められている。

碑文谷の地名由来となった社宝の碑文石

社殿の右手には「碑文石」。

碑文谷の地名由来にもなったと伝わっている碑文石。

碑文谷の地名由来にもなったと伝わっている碑文石。

ガラス張りの小さな保存庫に納められていて、いつでも見る事が可能。

ガラス張りの小さな保存庫に納められていて、いつでも見る事が可能。

こうした社宝が境内に置かれて常時公開されているのは有り難い。

こうした社宝が境内に置かれて常時公開されているのは有り難い。

境内社の稲荷社など

その右手には境内社の稲荷社。

稲荷信仰の境内社であるが、畠山重秀の家臣で当社を創建を命じた榛沢六郎も祀られていると伝えられている。

稲荷信仰の境内社であるが、畠山重秀の家臣で当社を創建を命じた榛沢六郎も祀られていると伝えられている。

稲荷神社の手前に無造作に置かれている水盤はとても古い。

正徳五年(1715)に奉納された水盤。

正徳五年(1715)に奉納された水盤。

「八幡宮御寶前」とあり、当社の水盤として使用されていた事が分かる。

「八幡宮御寶前」とあり、当社の水盤として使用されていた事が分かる。

拝殿前にも一対の狛犬。

こちらは平成五年(1993)奉納で新しい。

こちらは平成五年(1993)奉納で新しい。

どしっと肉付きのよい狛犬。

どしっと肉付きのよい狛犬。

他にも境内右手に神楽殿。

さらに境内の裏手には児童公園も併設。

さらに境内の裏手には児童公園も併設。

地域の子供達が遊ぶ様子をよく見かける。

地域の子供達が遊ぶ様子をよく見かける。

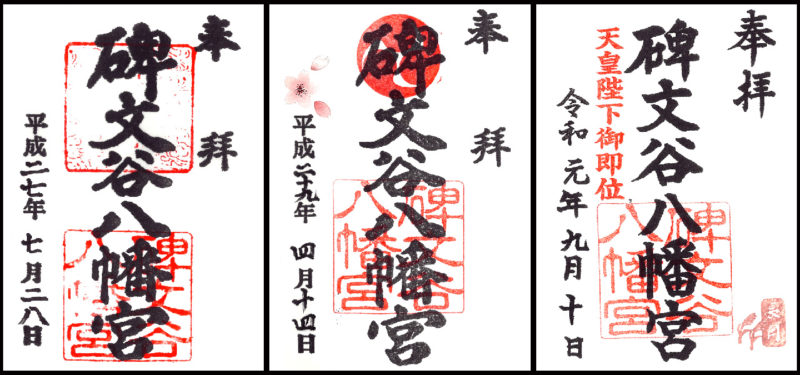

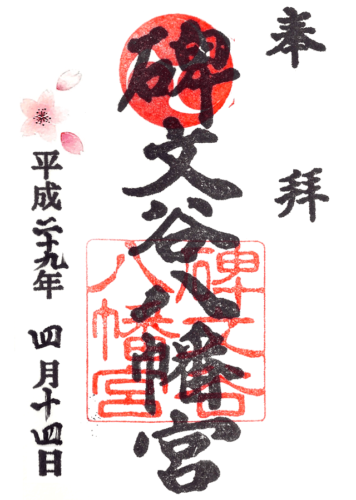

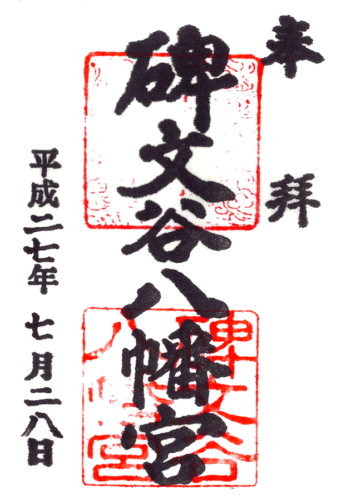

季節に応じた花スタンプ入りの御朱印

御朱印は参道途中右手にある社務所にて。

2015年に改築された社務所。

2015年に改築された社務所。

右手に授与所があるのでこちらでお願いする形。

右手に授与所があるのでこちらでお願いする形。

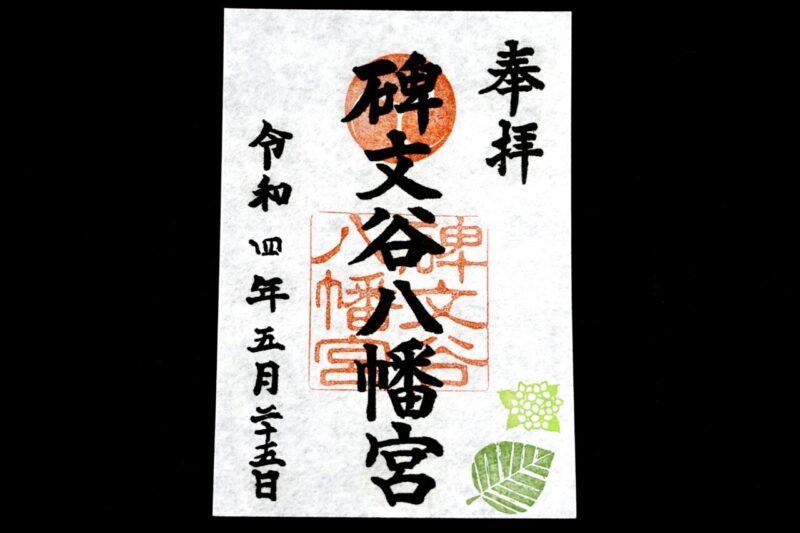

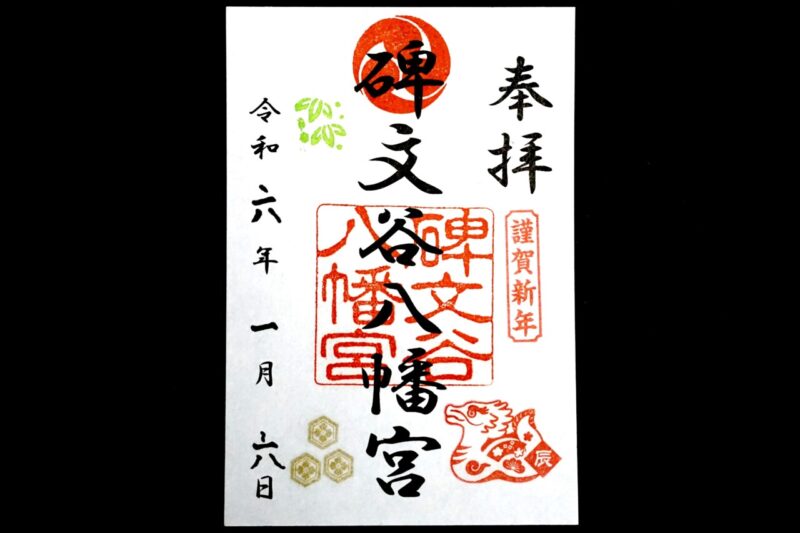

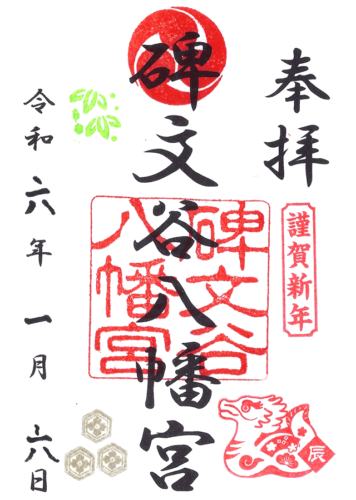

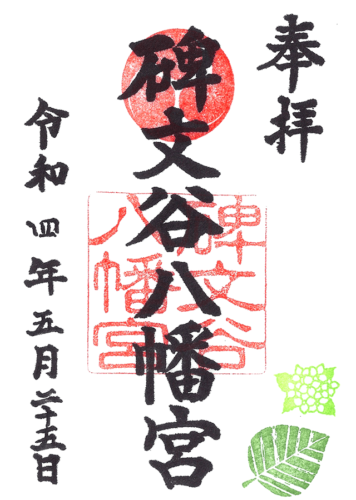

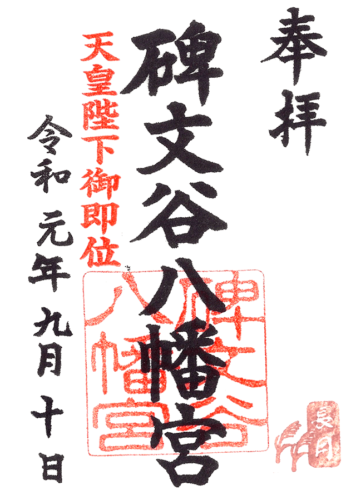

御朱印は頂いた年によって少し変化があるが、「碑文谷八幡宮」の朱印は共通。

基本的に書き置きでの授与。

基本的に書き置きでの授与。

最新の御朱印は季節に応じたスタンプ(画像は紫陽花)を押印。

最新の御朱印は季節に応じたスタンプ(画像は紫陽花)を押印。

2024年1月に頂いた御朱印には干支の龍や謹賀新年のスタンプ入り。

2024年1月に頂いた御朱印には干支の龍や謹賀新年のスタンプ入り。

区内随一の賑わいを見せる9月の秋季例大祭

当社の例大祭は9月に中旬(敬老の日の前日と前々日)に行われる。(画像は2019年の様子)

秋季例大祭として、目黒区内でも随一の賑わいを見せる。

秋季例大祭として、目黒区内でも随一の賑わいを見せる。

特徴的なのが露店の数。

桜並木の参道から境内までずらっと並ぶ露店。

桜並木の参道から境内までずらっと並ぶ露店。

人出もかなり多く区内随一の賑わいを見せる。

人出もかなり多く区内随一の賑わいを見せる。

もちろん神輿の賑わいも区内随一。

もちろん神輿の賑わいも区内随一。

目黒区内を代表する例大祭と云えるだろう。

目黒区内を代表する例大祭と云えるだろう。

所感

碑文谷の鎮守として崇敬を集めている当社。

畠山重忠という「坂東武士の鑑」と称された武将の守護神を祀ると伝えられる八幡さま。

碑文谷の地名由来との説がある碑文石など、古くから碑文谷村の中心として崇敬を集めており、それは今でも変わらず続いている。

駅からは距離のある当地ではあるが、イオンスタイル碑文谷(旧ダイエー碑文谷店)やサレジオ教会なども近く、立地の良い住宅街に鎮座している。

そうした中に広い境内を維持し、清々しくも地域に愛される境内となっているのが素晴らしい。

子どもたちが境内で遊ぶ光景というのは個人的にはとても好きな光景で、日頃から地域の方々が次々と参拝に訪れている様子を見る事ができる。

桜の季節になると参道の桜並木が中々に見事であるし、9月の例大祭は屋台も多く出ていつも盛り上がっており、地域に愛される鎮守である。

筆者としても子供の頃に自転車で碑文谷のダイエーまで行き、当社の境内で遊んだ思い出があり、何度も通った記憶が懐かしい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節に応じた花のスタンプを押印。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2024年1月

- 通常/紫陽花

- 天皇陛下御即位

- 通常/桜シール

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2024/01/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/09/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/04/14(御朱印拝受)

参拝日:2015/07/28(御朱印拝受)

コメント