目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

代々木鎮守の八幡さま

東京都渋谷区代々木に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧代々木村の鎮守。

鎌倉時代に「鶴岡八幡宮」より勧請。

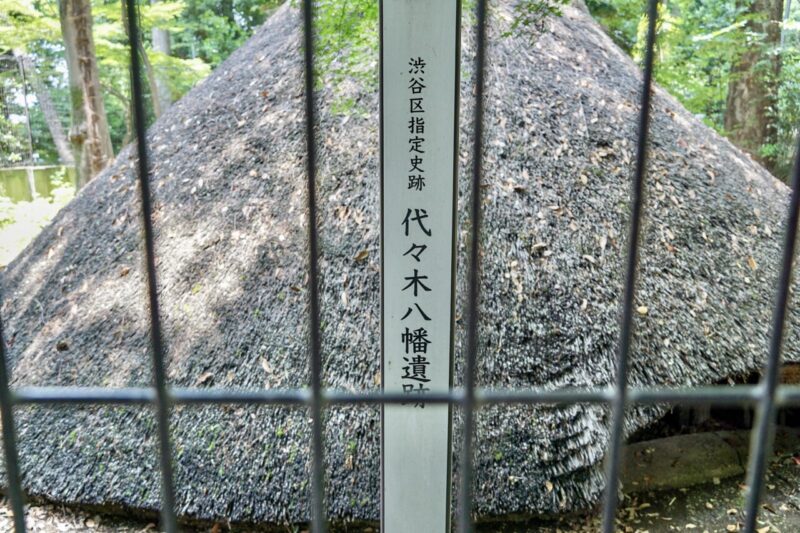

境内からは縄文時代の住居跡などが発見され、「代々木八幡遺跡」として渋谷区の史跡に指定されたため、境内には竪穴式住居を復元したものが置かれている。

また近年では境内社の「出世稲荷」が、パワースポットの地として注目を集めている。

神社情報

代々木八幡宮(よよぎはちまんぐう)

御祭神:応神天皇

相殿神:天照大神・白山媛之命

社格等:村社

例大祭:9月22・23日

所在地:東京都渋谷区代々木5-1-1

最寄駅:代々木八幡駅・代々木公園駅

公式サイト:http://www.yoyogihachimangu.or.jp/

御由緒

鎌倉時代の建暦二年(1212)九月二十五日に創建。二代将軍・源頼家が修善寺で暗殺されたことを悼み、家来の一人であった荒井外記(げき)智明(ともあきら)が出家し、名を宗祐(そうゆう)と改めて菩提を弔っていたところ、ある夜、霊夢の中でご神鏡を授かったことから八幡宮の創始を発起し、代々木の地に祠を建てたのが神社の始まりとされる。(頒布の資料より)

歴史考察

鎌倉時代に鶴岡八幡宮から勧請され創建

社伝によると、建暦二年(1212)に創建と伝わる。

源頼家の側近・近藤三郎是茂(こんどうさぶろうこれもち)の家来であった荒井外記智明(あらいげきともあきら)によって「鶴岡八幡宮」を勧請し創建。

鎌倉幕府第2代将軍(鎌倉殿)で、源頼朝と北条政子の嫡男。

頼朝の急死により18歳で家督を相続するが、その後、北条氏一派と対立。

元久元年(1204)、伊豆国「修禅寺」に幽閉され北条氏の手によって暗殺。

頼家追放・暗殺によって、北条氏が鎌倉幕府の実権を握る事になる。

荒井外記智明は、頼家が暗殺された後、代々木野(現在の当宮や「明治神宮」の一帯)に隠遁。

名を宗祐と改めて主君の冥福を祈ったと云う。

建暦二年(1212)、宗祐の夢に八幡大神が現れ、託宣と宝珠の鏡を感得。

元八幡(旧社地)に小祠を建て、主君(源氏)の氏神である八幡大神を鎌倉「鶴岡八幡宮」より勧請して当宮が創建したとされる。

それから長い間、元八幡の地で別当寺「福泉寺」の社僧の手によって管理。

中世は荒廃していた時期もあったと云う。

江戸時代に現在地へ遷座・代々木村の鎮守

正保元年(1644)、別当寺「福泉寺」の伝養律師が浄土宗から天台宗に改宗。

その後、二世・乗正律師の代になり、当宮の社殿や「福泉寺」の堂宇などを再建。

当宮と御由緒を同じくする寺院。

源頼家の側近・近藤三郎是茂の家来であった荒井外記智明によって庵が創建されたとされる。

長らく当宮の「別当寺」を担った。

現在も当宮にほぼ隣接している。

寛文十一年(1671)、三世・長秀法印の代に元八幡から現在地へ遷座。

これは代々木村に火葬場(現・代々幡斎場)が出来る事となったため。

江戸時代より複数の寺院が合同して運営していた火葬場。

現在は民間経営の火葬場・斎場となっている。

遷座にあたり当宮は多大の寄進を受ける事になる。

別当寺「福泉寺」の長秀法印は、大和国岩掛城主・山田政秀の第六女で紀州藩主・徳川頼宣の側室であった延寿院殿の甥。

そうした縁もあり社地6,000坪の寄進など数々の寄進が行われ遷座となった。

こうして当宮は広大な社地を有する神社として再建。

代々木村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう記してある。

(代々木村)

八幡社

村の鎮守なり。建歴二年壬申荒井宗裕と云もの起立すと傳ふ。事蹟詳ならず。福泉寺持。

神楽殿。

末社。天神。稲荷。

神明社

千駄ヶ谷村瑞圓寺持。寛永十九年の勧請と云。

白山社

村持。

代々木村の「八幡社」として記されているのが当宮。

「村の鎮守なり」とあるように代々木村の鎮守であり、当時から創建は建暦二年(1212)と伝えられていた事が分かる。

別当寺は現在も隣接する「福泉寺」であった事も記されている。

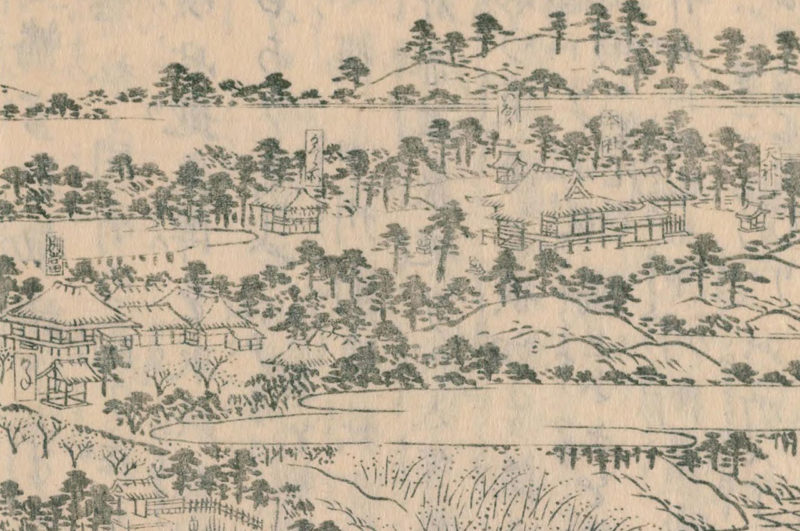

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

『江戸名所図会』には「代々木八幡宮」として記載。

当時から現在と同じ社号で呼ばれていた事が分かる。

大変のどかな地であった代々木の様子と、別当寺「福泉寺」と共に神仏習合の元で崇敬を集めた事が窺える1枚。

広大な社地を有し、左手には神楽殿、立派な社殿を有していたのが見て取れる。

末社の稲荷社や天神社の姿も。

いずれも当宮の境内に末社として現在も残る。

明治以降の歩み・戦後の発掘調査

明治になり神仏分離。

当宮は代々木村の鎮守として村社に列した。

明治五年(1872)、本殿が再建。

この時の本殿が改修されつつ現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって代々木村・幡ヶ谷村が合併。

代々幡村が誕生し代々幡村代々木の鎮守なる。

明治三十三年(1900)、代々木村にあった神明社(天祖社)・白山社を合祀。

更に現在の境内社である稲荷社・天神社・榛名社を末社として祀る。

明治三十四年(1901)、拝殿を新築造営。

この拝殿が現存。

この拝殿が現存。

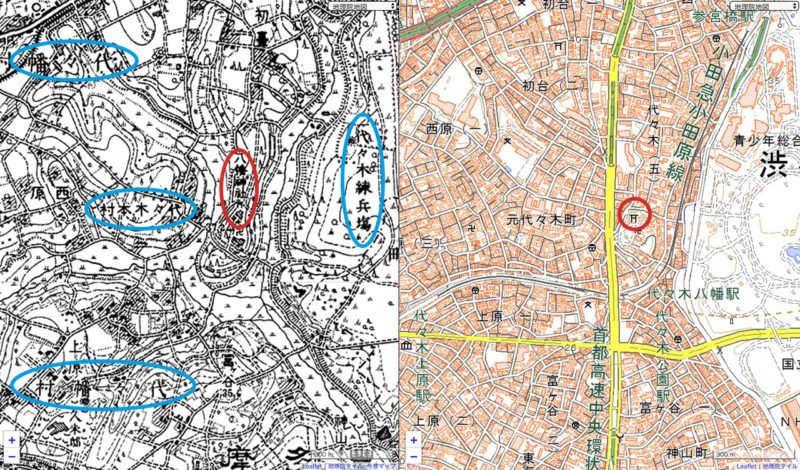

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で今も昔も変わらない。

八幡神社と記されているように、当地の目印になるくらいの規模であった。

代々幡村の地名、代々木本村といった地名も残る。

当宮の隣、現在の代々木公園の位置には代々木練兵場の文字。

大日本帝国陸軍によって明治四十二年(1909)に整備された軍事練習場。

現在の代々木公園やNHK放送センターなど含めた広大な敷地。

翌年には陸軍大尉・徳川好敏が日本で初めての飛行機飛行に成功している。

昭和七年(1932)、代々幡町は渋谷町・千駄ヶ谷町と合併し東京市渋谷区が成立。

渋谷区代々木として現在に至っており、代々木の鎮守として崇敬を集め続けている。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十五年(1950)、境内の発掘調査によって縄文時代の住居跡などが発見。

その後も幾度かの発掘調査が行われている。

その後も幾度かの発掘調査が行われている。

平成二十三年(2011)、八百年祭が開催。

氏子崇敬者の奉賛によって本殿や社務所の改修なども行われ、現在に至る。

境内案内

山手通り沿いに鎮座・緑に囲まれた社叢

代々木八幡駅から山手通りに出て北上すると、山手通り沿いに鳥居と社号碑。

大通り沿い、渋谷区にありながらも広く緑豊かな鎮守の杜となっているのが特徴。

大通り沿い、渋谷区にありながらも広く緑豊かな鎮守の杜となっているのが特徴。

緑が鬱蒼と茂る鎮守の杜。

緑が鬱蒼と茂る鎮守の杜。

両脇に一対の狛犬。

凛々しい狛犬は昭和三十六年(1961)の奉納。

凛々しい狛犬は昭和三十六年(1961)の奉納。

正面を向き社頭を睨む。

正面を向き社頭を睨む。

石段の先に一之鳥居。

昭和三十六年奉納で先程の狛犬と同じ年に奉納。

昭和三十六年奉納で先程の狛犬と同じ年に奉納。

緑溢れる参道・古い庚申塔や狛犬など

一之鳥居を潜ると長い参道が続く。

正面にはかつての別当寺であった「福泉寺」への参道。

正面にはかつての別当寺であった「福泉寺」への参道。

この一画には古い庚申塔など。

この一画には古い庚申塔など。

かつて当宮と共に神仏習合の元で信仰を集めた歴史を偲ぶ。

かつて当宮と共に神仏習合の元で信仰を集めた歴史を偲ぶ。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

「福泉寺」への参道には入らず、途中を左手に上っていくと当宮の参道が続く。

二之鳥居を潜ると真っ直ぐな参道。

二之鳥居を潜ると真っ直ぐな参道。

参道の途中に古い狛犬が石燈籠などが置かれている。

参道の途中に古い狛犬が石燈籠などが置かれている。

途中にある一対の狛犬は江戸時代奉納の古いもの。

天明五年(1785)奉納の狛犬。

天明五年(1785)奉納の狛犬。

江戸尾立ちで少し潰れた顔が特徴的。

江戸尾立ちで少し潰れた顔が特徴的。

江戸中期から後期にかけての狛犬の特徴をよく捉えている。

江戸中期から後期にかけての狛犬の特徴をよく捉えている。

氏子が別れを惜しんだ訣別の碑・美しい狛犬

参道途中、手水舎の手前に石灯籠。

「訣別の碑」と呼ばれる一対の石灯籠。

「訣別の碑」と呼ばれる一対の石灯籠。

明治四十二年(1909)に当宮の近く(現・代々木公園一帯)に代々木練兵場が造られる事となり、立ち退きを余儀なくされた氏子の住民が別れを惜しんで奉納した石碑。

明治四十二年(1909)に当宮の近く(現・代々木公園一帯)に代々木練兵場が造られる事となり、立ち退きを余儀なくされた氏子の住民が別れを惜しんで奉納した石碑。

灯籠の竿石部分に、決別の言葉が刻まれている。

灯籠の竿石部分に、決別の言葉が刻まれている。

拝殿前にも一対の狛犬。

明治二十六年(1893)に奉納された狛犬。

明治二十六年(1893)に奉納された狛犬。

玉持ちと子持ちの狛犬。

玉持ちと子持ちの狛犬。

その出来が大変秀逸で美しい。

その出来が大変秀逸で美しい。

戦火を免れた明治時代の立派な社殿

社殿は拝殿・本殿共に戦火を免れたものが現存。

拝殿は明治三十三年(1900)に造営。

拝殿は明治三十三年(1900)に造営。

状態もよく綺麗に維持管理。

状態もよく綺麗に維持管理。

向拝部分には細かな彫刻も。

向拝部分には細かな彫刻も。

木鼻の獅子も良い出来。

木鼻の獅子も良い出来。

扁額には「八幡宮」の文字。

扁額には「八幡宮」の文字。

本殿は鉄筋コンクリート造の覆殿。

覆殿になっていてこの中に、明治五年(1872)に造営された古い本殿が置かれている。

覆殿になっていてこの中に、明治五年(1872)に造営された古い本殿が置かれている。

境内三社・5月下旬開催の金魚まつり

社殿の右手に境内社。

境内社への参道と鳥居。

境内社への参道と鳥居。

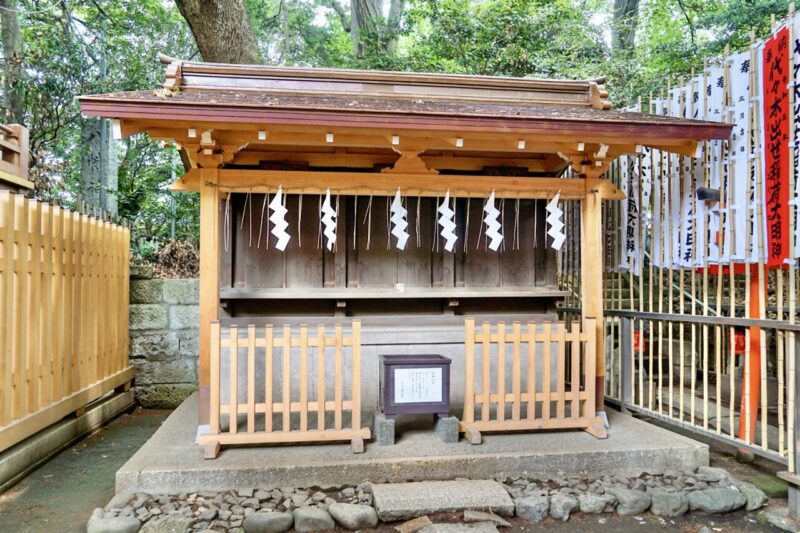

左側にあるのが三社殿。

左側にあるのが三社殿。

稲荷社・天神社・榛名社で、明治三十三年(1900)に当地に遷座した。

稲荷社・天神社・榛名社で、明治三十三年(1900)に当地に遷座した。

これら五社の祭礼を正式には「五社宮祭」と称する。

現在5月下旬に行われる通称「金魚まつり」の由来となったお祭り。

金魚を飼う事が流行した明治時代に、天秤棒を担いだ物売りが盛んに商いに来たと伝わり、金魚を売る物売りが多かった事に由来。

明治から大正にかけては5月6日に行われていた。

前日の5月5日には府中にて武蔵国総社「大国魂神社」の「くらやみ祭」があったため、それに参加した露天商が甲州街道を引きあげる途中、当宮の「五社宮祭」で残り荷をさばいて大変賑わったと云う。

大正初期に途絶えたものの、平成十五年(2003)地元崇敬者により復活を果たした。

こちらは金魚まつりに合わせて授与される金魚提灯。

こちらは金魚まつりに合わせて授与される金魚提灯。

金運招福の提灯で、他にも金魚御守など金魚にまつわる授与品が頒布される。

金運招福の提灯で、他にも金魚御守など金魚にまつわる授与品が頒布される。

5月25日 10時-16時開催

金魚みこしは11時・13時・15時。

出世運や仕事運上昇・パワースポットとして信仰を集める出世稲荷

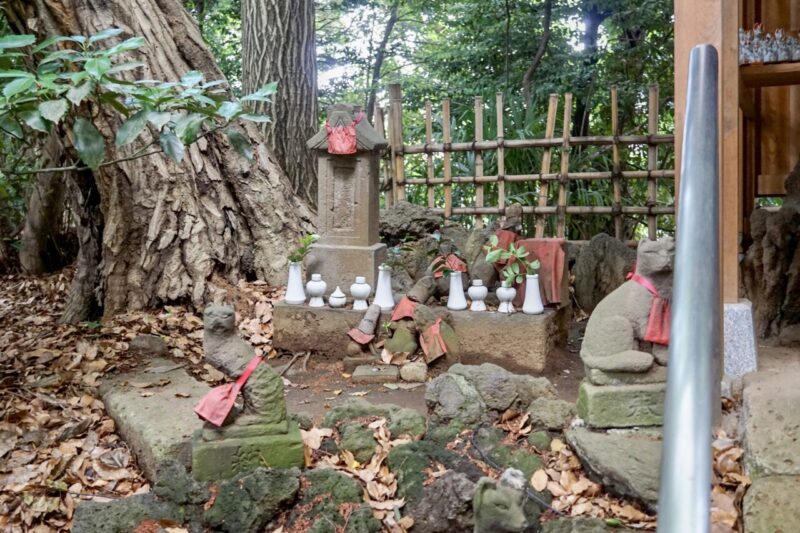

境内三社の右手に出世稲荷社。

代々木周辺の稲荷社の多くが合わせ祀られたもの。

代々木周辺の稲荷社の多くが合わせ祀られたもの。

戦時中の空襲で焼失し、祀られなくなった氏子地域の稲荷社が合祀。

戦時中の空襲で焼失し、祀られなくなった氏子地域の稲荷社が合祀。

周辺には多くの神狐像。

周辺には多くの神狐像。

この出世稲荷が近年ではパワースポットと紹介される事が多く人気を博している。

この出世稲荷が近年ではパワースポットと紹介される事が多く人気を博している。

社号の通り出世運・仕事運に繋がるとして崇敬を集めている。

社号の通り出世運・仕事運に繋がるとして崇敬を集めている。

奉納旗も大変多く、芸能プロダクションや芸能関係者からの奉納も大変多いのが特徴。

奉納旗も大変多く、芸能プロダクションや芸能関係者からの奉納も大変多いのが特徴。

さらに右手に富士登山記念碑。

小さな富士塚のようになっており富士講によるもの。

小さな富士塚のようになっており富士講によるもの。

縄文時代の遺跡・復元された竪穴式住居

当宮の境内は縄文時代より人々の生活があった地。

そのため太古より神聖な地であったとも云える。

昭和二十五年(1950)、境内の発掘調査が行われ縄文時代の遺跡が発見。

「代々木八幡遺跡」として渋谷区の史跡に指定された。

「代々木八幡遺跡」として渋谷区の史跡に指定された。

境内の左手には復元された竪穴式住居が設置。

当宮境内から縄文時代の住居跡などが発見されたため、復元したもの。

当宮境内から縄文時代の住居跡などが発見されたため、復元したもの。

フェンスで囲われていて中に入る事はできないが、縄文時代の生活の一端を窺える。

フェンスで囲われていて中に入る事はできないが、縄文時代の生活の一端を窺える。

境内右手には出土品陳列館も整備。

外からガラス張りの内部を見る形であるが、ちょっとした資料館に。

外からガラス張りの内部を見る形であるが、ちょっとした資料館に。

縄文人の生活を再現した一部。

縄文人の生活を再現した一部。

実際に当宮から出土した土器などが展示されている。

実際に当宮から出土した土器などが展示されている。

御神木・多くの石碑・力石など

境内の左手には立派な御神木。

一部ではこちらもパワースポットとして人気。

一部ではこちらもパワースポットとして人気。

二手に伸びて共生している。

御神木に隣接するように八幡宮記念の碑。

明治三十四年(1901)に拝殿が竣工された際に建立。

明治三十四年(1901)に拝殿が竣工された際に建立。

近くには力石や、戦時中に奉納された砲弾も。

近くには力石や、戦時中に奉納された砲弾も。

その近くには表忠碑。

日露戦争の際に当地周辺から出征した人々の名を刻んだもの。

日露戦争の際に当地周辺から出征した人々の名を刻んだもの。

その隣に臼田亜浪の碑。

一時期当地周辺に住んでいた事から昭和九年(1934)に建立。

一時期当地周辺に住んでいた事から昭和九年(1934)に建立。

明治から昭和にかけての俳人。

当宮境内の碑は「そのむかし 代々木の月の ほととぎす」の句碑となっている。

他にも神楽殿、額堂、神輿庫など境内が整備されており見どころも豊富。

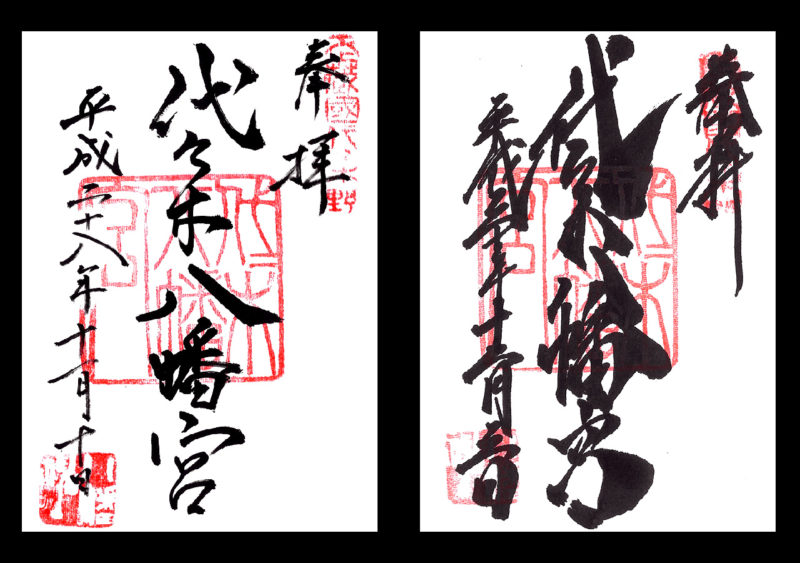

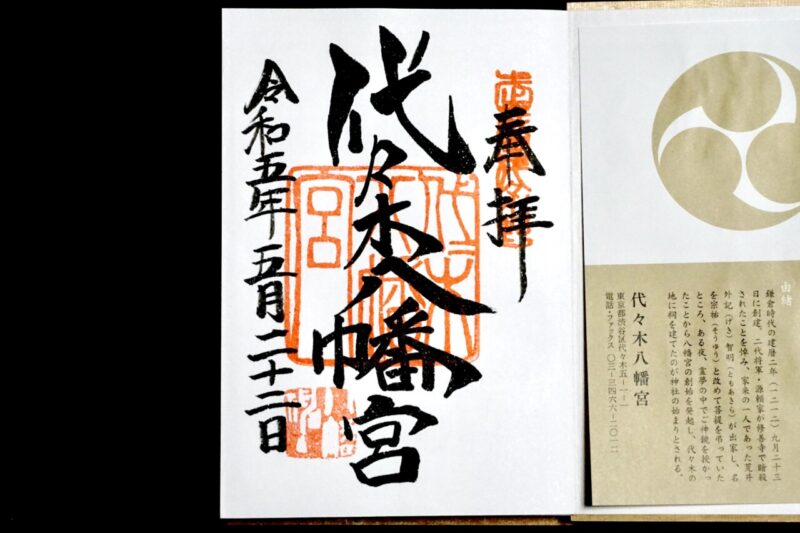

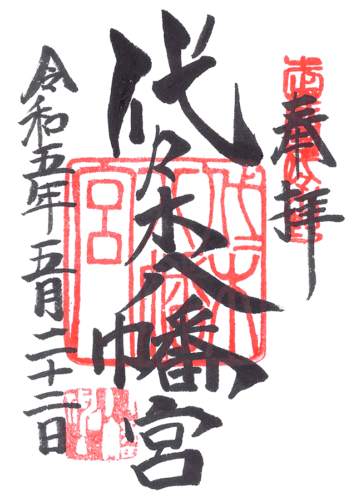

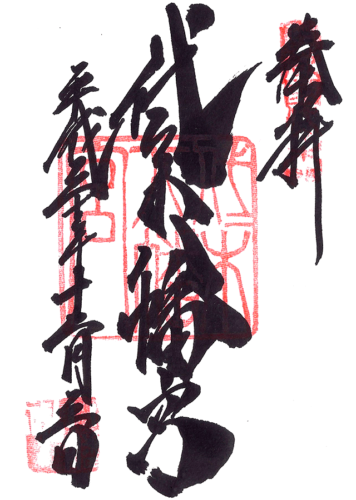

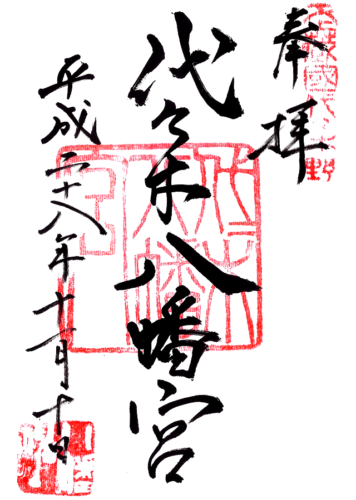

代々木八幡宮の御朱印

御朱印は中央に「代々木八幡宮」、右上に「武蔵國代々木野」の印。

左が2016年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

左が2016年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

2023年に頂いたもの。

2023年に頂いたもの。

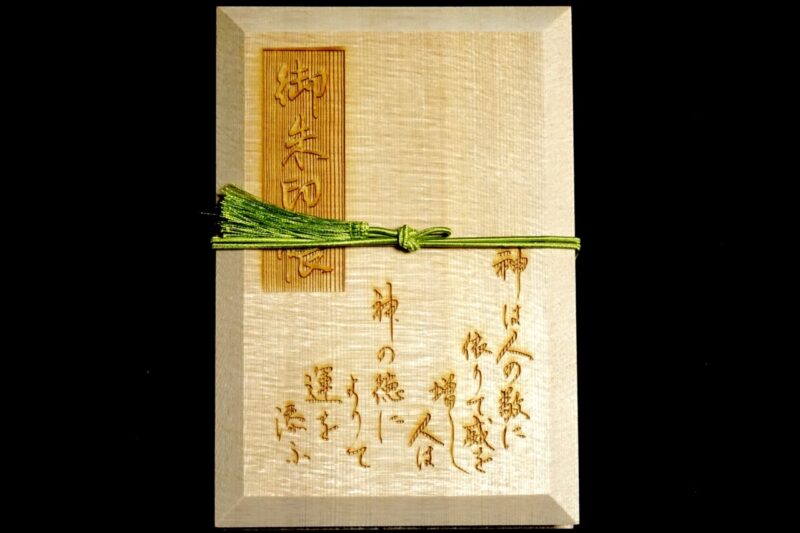

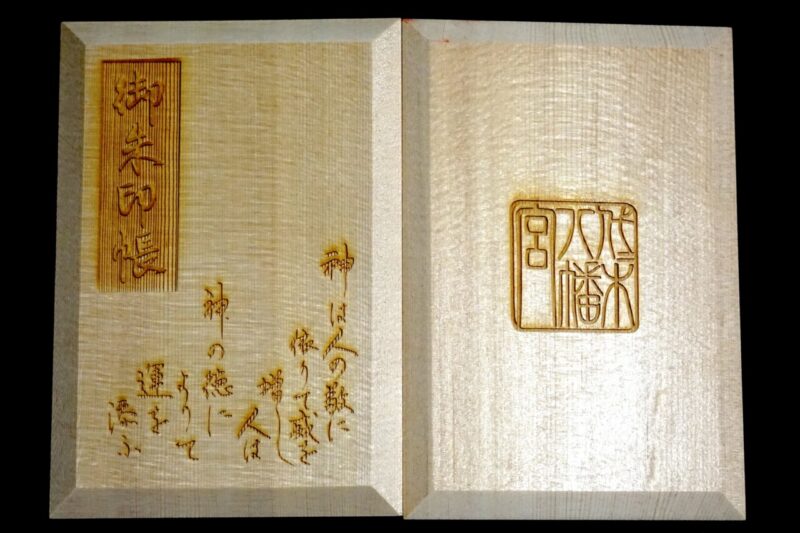

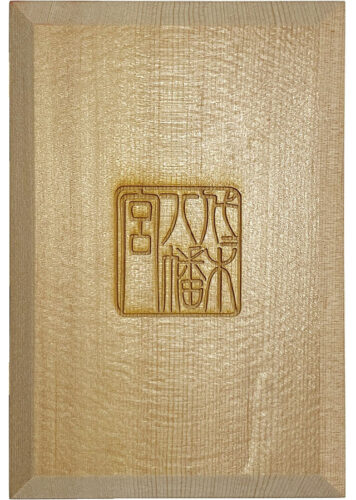

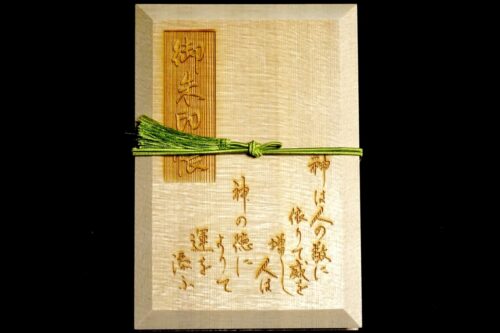

御成敗式目の一文が彫られた木製御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

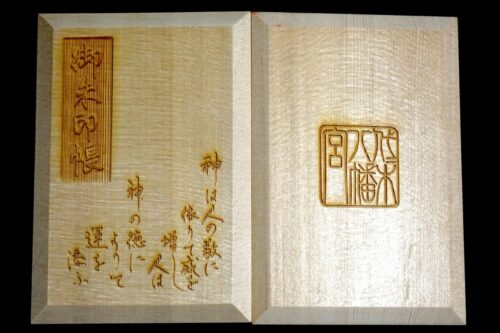

木製の御朱印帳で表紙には『御成敗式目』の中の一文が彫られている。

木製の御朱印帳で表紙には『御成敗式目』の中の一文が彫られている。

萌黄色の御朱印バンド付き。

萌黄色の御朱印バンド付き。

裏面は御朱印風のデザイン。

裏面は御朱印風のデザイン。

鎌倉時代の貞永元年(1232)に制定された、武士政権のための法令(式目)。

神は人の敬によりて威を増し

人は神の徳によりて運を添ふ

個人的にとても好きな一文で、神社に参拝する時、少し頭の隅に留めておくと良いのではないだろうか。

秒速5センチメートルの舞台にも

少し余談になるが、劇場アニメ『君の名は。』で一躍時の人となった新海誠監督。

彼の出世作とも云える2007年公開の劇場アニメ『秒速5センチメートル』では、桜のシーンなどで当宮が作中に数カット描かれているので、注目してみるのも面白い。

所感

代々木の鎮守として崇敬を集める当宮。

江戸時代に入り現在地に遷座してから、今のような立派な境内となり、代々木村の鎮守として崇敬を集めた事が分かり、今もなお多くの氏子崇敬者が訪れる。

大通りである山手通り沿い、渋谷区にありながら、こうした静かで広い鎮守の杜を維持できているのも、そうした崇敬の賜物であろう。

境内社の出世稲荷はパワースポットとして有名になった事もあり、参拝者も非常に多い。

本社に参拝した後、ほぼ全員が出世稲荷にまで足を運ぶ。

知名度も含め、渋谷区を代表する一社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが、2023年参拝時は初穂料を500円へ変更。

御朱印帳

オリジナル木製御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

木製の御朱印帳で表紙には『御成敗式目』の中の一文が彫られている。

裏面には御朱印風の印。

萌黄色の御朱印バンド付き。

- 表面

- 裏面

- 御朱印帳バンド

- 見開き

授与品・頒布品

金魚提灯・赤

初穂料:1,200円

社務所にて。

5月下旬の金魚まつりに合わせて授与される金運招福の提灯。

赤と黒の2色あり。

小さい金魚が対になったタイプも。

- 金魚提灯・赤

- 金魚提灯・赤

- 金魚提灯・赤

- 社務所掲示

交通安全ステッカー

初穂料:600円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2023/05/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/12/03(御朱印拝受)

参拝日:2016/11/10(御朱印拝受)

コメント

神社メモさん、あけましておめでとうございます。

八幡宮は日本全国どこにでもありそうですね。東京には代々木にあるとは初めて知りました。神社だから自然豊かな風景に囲まれている場所であることは当然だと思いますが東京の大都会に緑豊かな場所が代々木にもあるのですね。それから神社の境内に座る猫は似合いますね。

■しゃんしゃん様

明けましておめでとうございます。

八幡宮は八幡神社の別名のようなものですので、

全国に数多ある八幡様のうちの一社です。

一部の大社を除けば、自ら八幡宮と称する神社も結構多いです。

代々木の八幡さまは、昔ながらの村社ではありますが、

現在は大通り沿い、新宿や代々木公園、明治神宮などからも近い事から、

参拝者で賑わう人気の神社の一社です。

神社と猫ってよく見かける光景ですが、昔から相性がいいですよね。笑

本年もよろしくお願いいたします。