目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

麻布総鎮守の氷川さま

東京都港区元麻布に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、麻布一帯の総鎮守。

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別から「麻布氷川神社」とさせて頂く。

江戸時代は「江戸七氷川」のうちの一社に数えられた。

現在は「港七福神めぐり」の毘沙門天を担っている。

『美少女戦士セーラームーン』で、メインキャラの1人でもあるセーラーマーズ・火野レイが巫女をしている神社のモデルとしても知られる。

神社情報

麻布氷川神社(あざぶひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴尊・日本武尊

社格等:郷社

例大祭:9月17日(17日に近い土・日曜)

所在地:東京都港区元麻布1-4-23

最寄駅:麻布十番駅・広尾駅

公式サイト:https://www.azabuhikawa.or.jp/

御由緒

天慶の年938年清和源氏の祖・源経基朝臣が天慶の乱を鎮定するため東征し、武蔵国豊島郡谷盛浅布冠の松に勧請しました。江戸城を築城した武将・太田道灌の再勧請説もあります。江戸徳川将軍家の尊信も篤く、富士山も眺望でき四方絶景の社でした。明治時代には特定の行政機能を持ち、住民に守り札を発行しておりました。現在の社殿は昭和23年に再建。日比谷映画劇場や有楽座等を設計し戦災復興院総裁も務めた阿部美樹志の設計によるものです。(頒布の資料より)

歴史考察

源経基により麻布一本松に勧請

社伝によると、天慶五年(938)に創建と云う。

清和源氏の祖・源経基による創建と伝えられる。

清和源氏の祖とされる武将。

父は清和天皇の第6皇子・貞純親王であったため、皇族に籍していたとき「六孫王」と名乗ったとも伝わる。(但し当時の文献には見る事ができない)

子孫には鎌倉幕府の源氏将軍家(源頼朝など)、室町幕府の足利将軍家(足利尊氏など)がいて、武家政権を支配した。

源経基は、平将門の乱を平定するため東征。

その際に武蔵国豊島郡谷盛浅布冠の松(現・麻布一本松)に創建したとされる。

太田道灌による再勧請説

別説として、文明年間(1469年-1486年)に太田道灌が勧請したと云う説も残る。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

太田道灌は氷川信仰へ対する信仰が篤かったとされ、道灌による創建説も根強い。

かつては麻布一本松を御神木とし、暗闇坂と狸坂を挟んだ2,000坪余りの境内を有していたと云う。

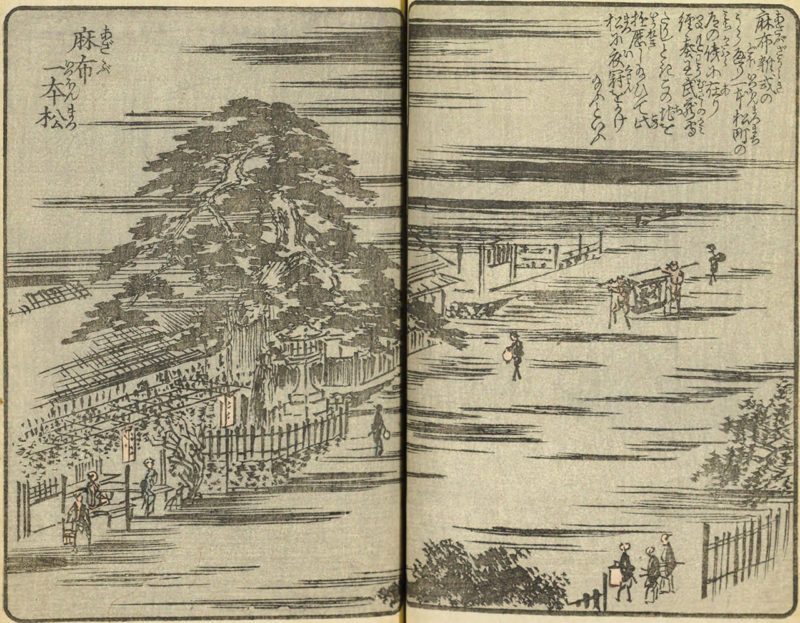

浮世絵にも描かれた麻布一本松・様々な伝承

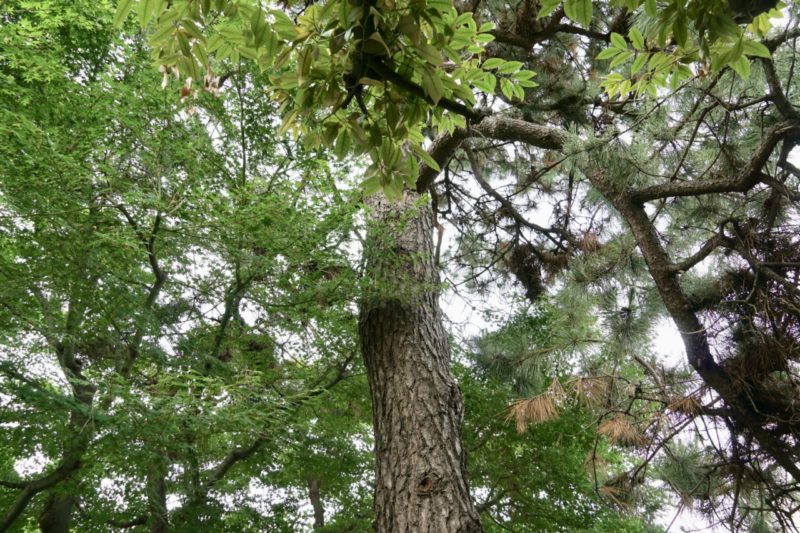

麻布の地には古くから「一本松」と呼ばれる松の木があり、当社の御神木であった。

これは現在も植え継ぎで残されており、現在のは戦後に植え継ぎされたもの。

三代目とも伝わるし、もっと代を重ねているとも伝わる。

三代目とも伝わるし、もっと代を重ねているとも伝わる。

暗闇坂、大黒坂、狸坂を登り切った合流点にある松の木が一本松。

この一本松から上の緩やかな坂を古くから一本松坂と云い、この一本松坂を上った先に当社が鎮座。

この一本松から上の緩やかな坂を古くから一本松坂と云い、この一本松坂を上った先に当社が鎮座。

江戸時代初期までの当社はこの一本松の付近に広い社地を有していた。

江戸時代初期までの当社はこの一本松の付近に広い社地を有していた。

石灯籠は文化四年(1807)奉納。

石灯籠は文化四年(1807)奉納。

他にも様々な伝承が残されている。

古来より地域から、時には畏怖され大切にされていた松だった事が窺える。

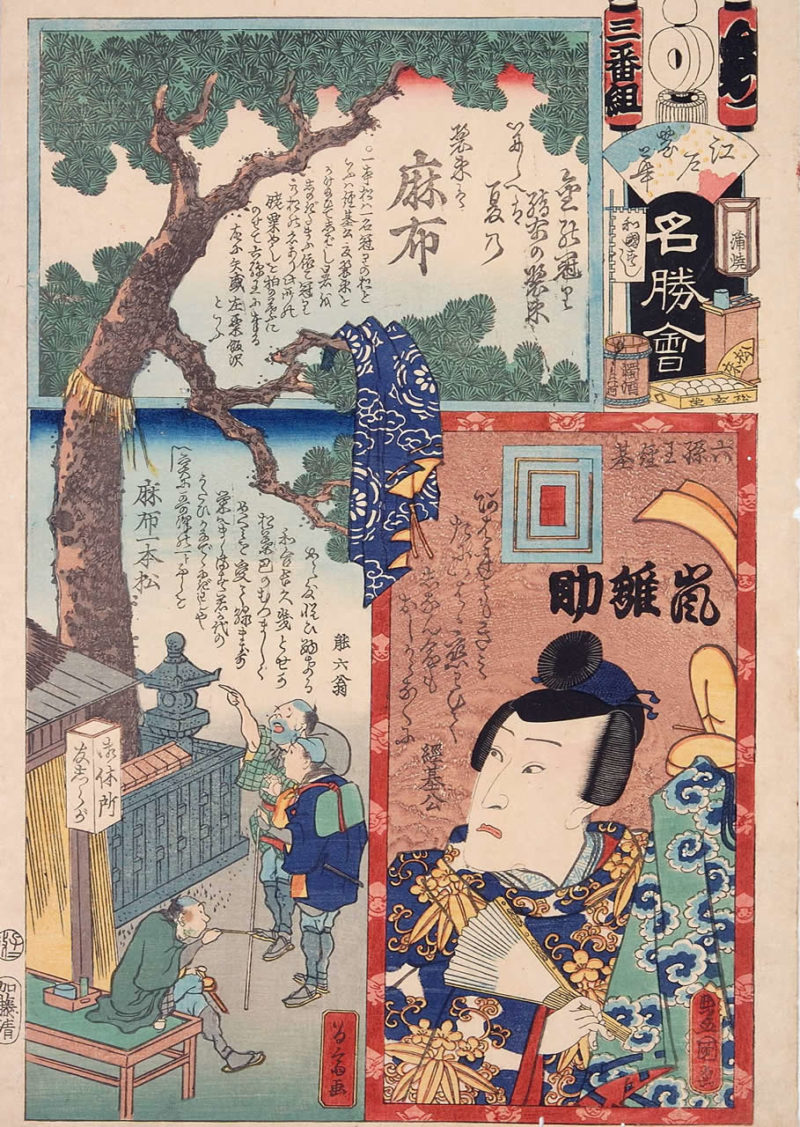

いわゆる「張交絵」と呼ばれる浮世絵の様式で、一枚の版画に様々な種類の絵をいくつも配置。

麻布の項目では、歌舞伎役者である嵐雛助を、当社を創建した六孫王経基(源経基)として描いている。

左に描かれたのが麻布一本松で、石灯籠も現存。

既にこの頃には当社も現在地に遷座。

この一本松も植え継ぎされた二代目(もしくはそれ以上)になっていたもの。

かつてはこの一帯が当社の境内であったと思われる。

『絵本江戸土産』は広重の『江戸名所百景』の下絵にもなったと云われる作品。

色付けされており、俯瞰で見る事ができる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

古くから様々な伝承が残る麻布一本松を御神木として創建し、地域からの崇敬を集めた。

浅井江(崇源院)が安産祈願・家光誕生の守護神

江戸時代に入ると徳川将軍家からも崇敬を集めた。

慶長九年(1604)、二代将軍・徳川秀忠の正室・浅井江(崇源院)が当社に安産祈願。

この時生まれたのが、竹千代(後の三代将軍・徳川家光)であるため、家光誕生の守護神と伝わる。

崇源院(すうげんいん)の名で知られる。

浅井長政の三女で、母は織田信秀の娘・市(織田信長の妹)で、浅井三姉妹の一人。

二代将軍・徳川秀忠の正室で、三代将軍・徳川家光の実母。(家光の乳母は春日局)

2011年NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』の主人公。

現在地へ遷座・徳川将軍家からの庇護

萬治二年(1659)、創建の地である一本松周辺が「増上寺」の隠居所となる事が決まる。

この影響で一本松にあった当社は、現在の鎮座地に遷座。

港区芝公園にある寺院。

徳川将軍家の菩提寺として知られ、徳川家霊廟には徳川将軍15代のうち6人(秀忠・家宣・家継・家重・家慶・家茂)が葬られている。

江戸時代には檀林(学問所及び養成所)が設置され、関東十八檀林の筆頭となった。

五代将軍・徳川綱吉も「増上寺」隠居所に訪れる際には必ず当社を参詣したと云う。

また綱吉の生母・桂昌院も崇敬篤く、奉幣や祈願をしている。

第三代将軍・徳川家光に見初められ、側室として第五代将軍・徳川綱吉を産んだ。

綱吉が将軍職に就いた後、女性最高位の従一位の官位を賜った。

通称は玉、玉の輿の語源ともされるがこれは俗説。

当社は麻布の総鎮守として、徳川将軍家や庶民からも大いに崇敬を集めた。

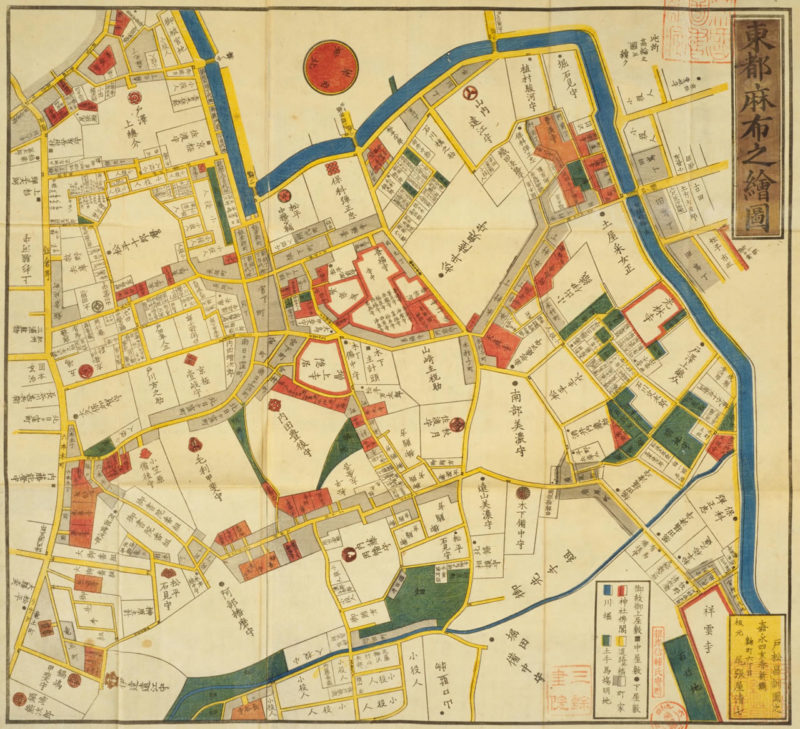

江戸切絵図から見る当社

麻布総鎮守とされた当社は、麻布の町名にも影響を与えている。

麻布周辺は早くから町奉行管轄地となり発展した地で、数多くの町が成立。

そのうちの多くは当社を基準に付けられている。

当社の創建の地を基準として膝元を「宮村町」と呼んだ。

他にも「宮下町」という町名も当社が由来。

麻布の町名の多くは麻布総鎮守である当社を基準に付けられていて、当社が麻布の中心であった事が窺える。

そうした様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

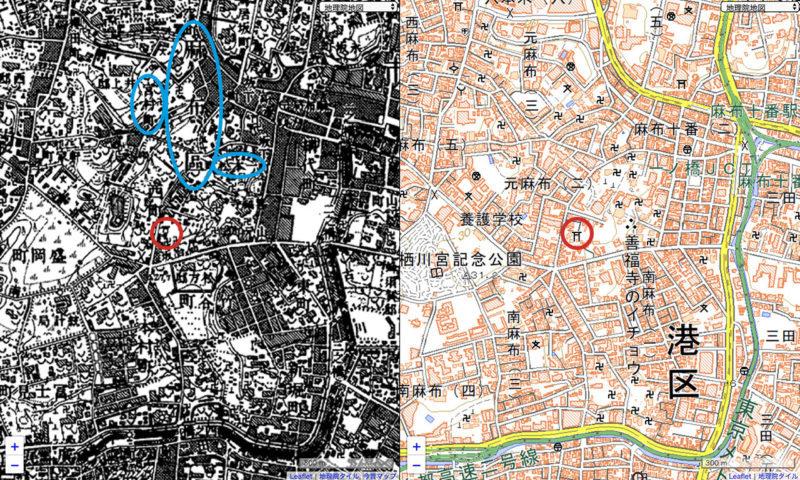

こちらは江戸後期の麻布周辺の切絵図。

左が北の切絵図となっており、当社は図の中央に描かれている。

赤円で囲ったのが「氷川明神」と書いてある当社。

「氷川明神」と共に「徳乗寺」が一緒に描かれており、これが当社の別当寺であった。

橙円で囲った「イナリ」が後の当社の境内社となる稲荷社である。

かつて当社があった一本松近くが宮村町であり、これらは後の麻布十番周辺。

こうした麻布一帯の総鎮守が当社であった。

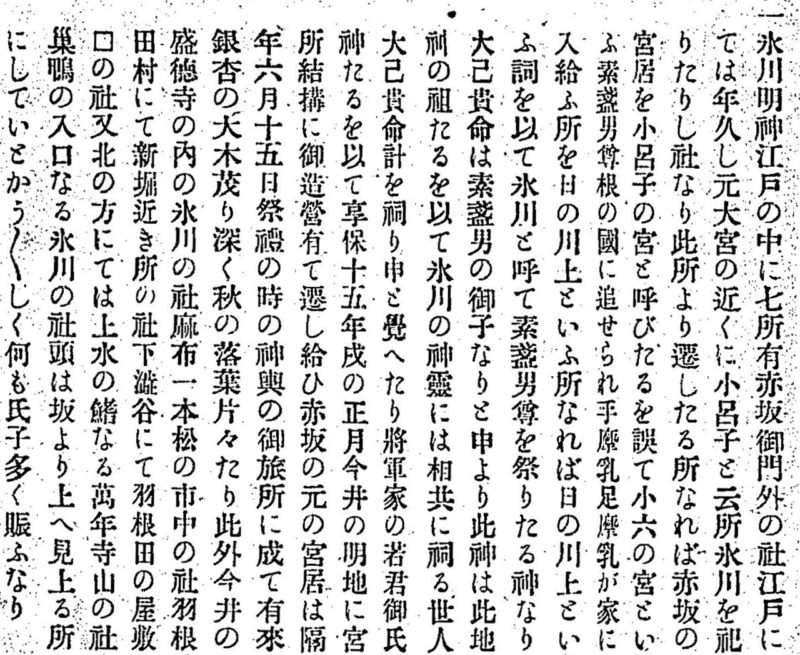

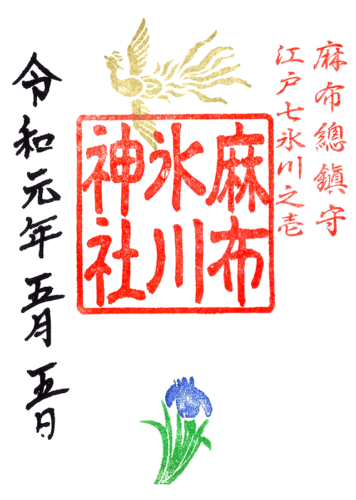

江戸七氷川の1社に数えられる

元文・明和年間(1736年-1772年)に記されたと見られる、筆者不詳の古随筆『望海毎談』には江戸の氷川明神が7社記されている。

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する7社で、そのうちの1社であった。

『望海毎談』に記されている7社は以下の通り。

「赤坂氷川神社」

「赤坂氷川神社」に合祀

「麻布氷川神社」

「白金氷川神社」

「渋谷氷川神社」

「小日向神社」

「簸川神社」

https://jinjamemo.com/archives/azabuhikawajinja.html

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する「江戸七氷川」のうちの1社として紹介されている。

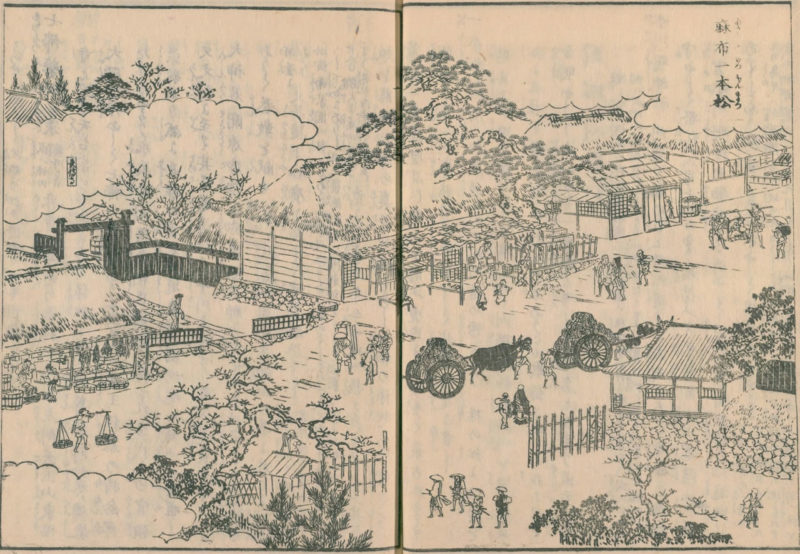

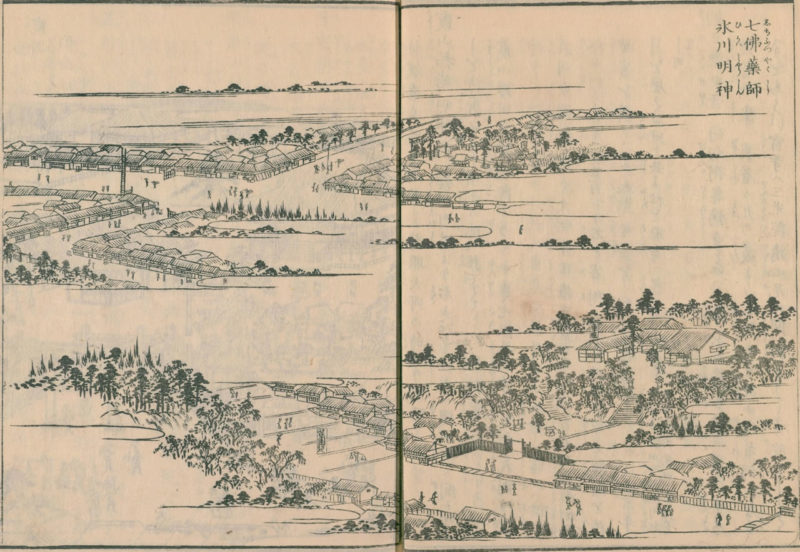

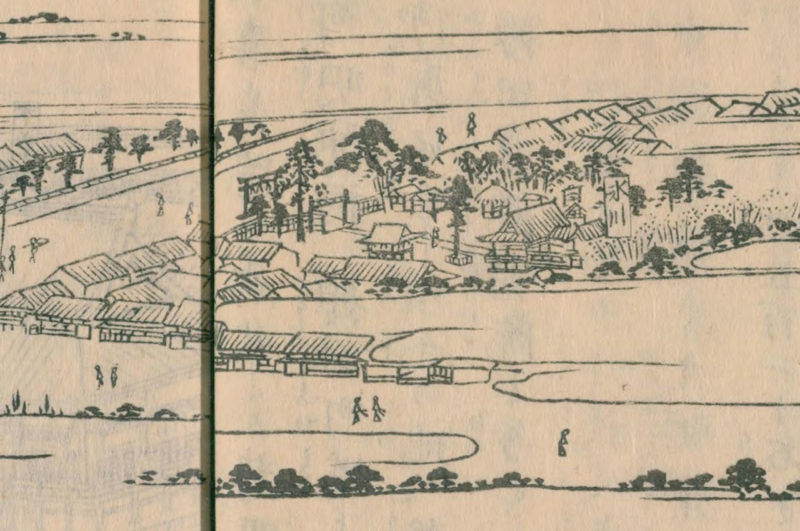

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「七佛薬師」「氷川明神」の項目で描かれている。

右下が「七佛薬師」(現・廃寺)で、中央上に描かれたのが「氷川明神」こと当社。

周辺は麻布周辺の町家を見る事ができ、下の通りが仙台坂。

一本松坂も多くの人々が行き交う道であった。

当地に遷座してからは規模も小さくなり、現在とほぼ変わらない社地だった事が窺える。

但し参道の正面に社殿があったりと、現在とは境内の配置が色々と違う。

神楽殿はこの頃のものが現存している。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、郷社に列した。

「氷川明神」と呼ばれていた社号も「氷川神社」に改称。

「氷川明神」と呼ばれていた社号も「氷川神社」に改称。

明治十一年(1878)、郡区町村編制法施行により東京府麻布区が置かれる。

当社は麻布区の総鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

一本松・宮村町といった地名を見る事ができる。

いずれも当社に由来する地名。

麻布一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

「氷川神社」として掲載されているのが当社。

貴重な旧社殿の様子を見る事ができる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿などが焼失。

神楽殿・神輿庫・手水舎は焼失を免れている。

昭和二十三年(1948)、現在の社殿が再建。

その後も社務所の建設など境内整備が行われ現在に至る。

その後も社務所の建設など境内整備が行われ現在に至る。

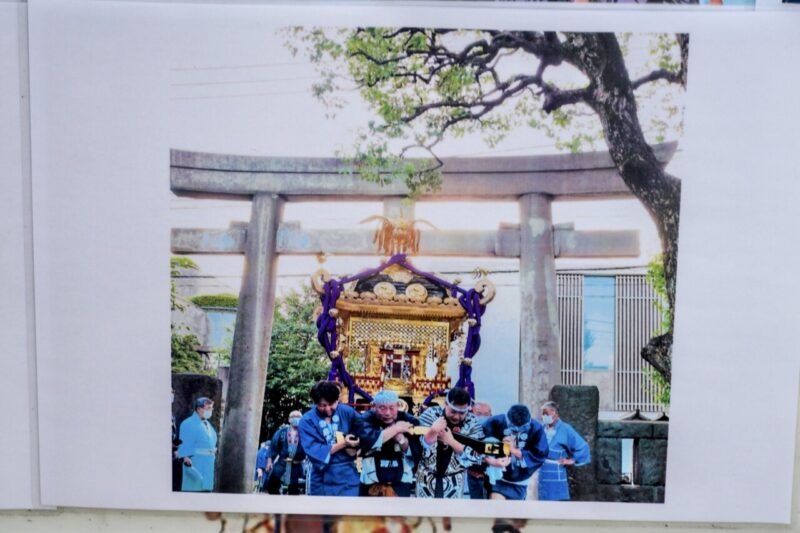

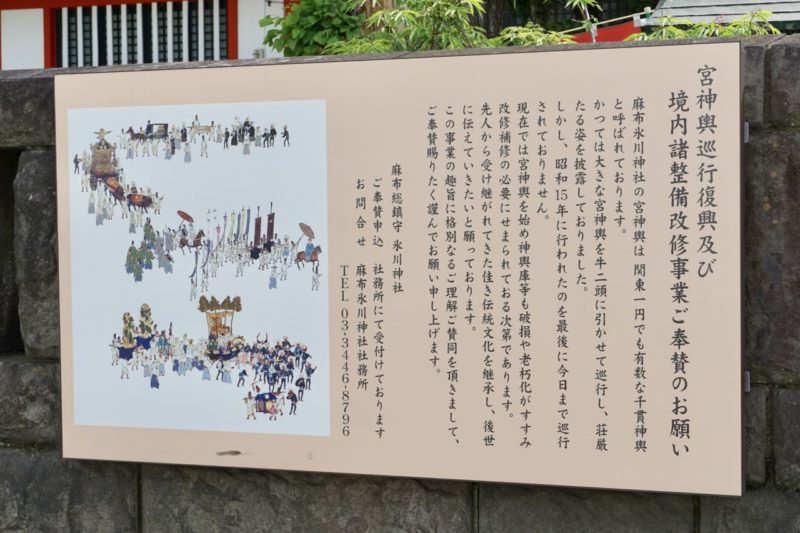

令和三年(2021)、宮神輿巡行復興のため大神輿修復が行われた。

境内案内

元麻布の一画に鎮座・郷社の社号碑

最寄駅は麻布十番駅か広尾駅で、徒歩10分ほどの距離。

鳥居は昭和十年(1935)に建立されたもの。

鳥居は昭和十年(1935)に建立されたもの。

その隣に郷社と記された社号碑。

その隣に郷社と記された社号碑。

社号碑は昭和四年(1929)に寄進されたもので、尾張徳川家第十九代・徳川義親の筆。

社号碑は昭和四年(1929)に寄進されたもので、尾張徳川家第十九代・徳川義親の筆。

朱色の社殿はコンクリート博士による設計

社殿は昭和二十三年(1948)に再建されたもの。

鉄筋コンクリート造で、朱色が鮮やかな拝殿。

鉄筋コンクリート造で、朱色が鮮やかな拝殿。

コンクリート博士とも称された阿部美樹志による設計。

コンクリート博士とも称された阿部美樹志による設計。

大正から昭和にかけて活躍した建築家。

日本の鉄筋コンクリート工学の開祖で、「コンクリート博士」と称された。

日本最初の鉄筋コンクリート高架鉄道を設計し、日比谷映画劇場、有楽座、旧阪急梅田駅・阪急ビルディング、梅田阪急ビル(阪急百貨店)、東宝劇場などを設計。

戦後は、戦災復興院(現・国土交通省)の第二代総裁に任命され戦後復興を指導した。

空襲で焼失した社殿を焼失しにくい鉄筋コンクリートで再建。

鉄筋コンクリート造の社殿を趣がないと云う人もいるが、当時の最先端技術で再建し、耐久性の高い素材で次の代、その次の代へ残したいという、氏子崇敬者の思いが伝わる社殿であると思う。

鉄筋コンクリート造の社殿を趣がないと云う人もいるが、当時の最先端技術で再建し、耐久性の高い素材で次の代、その次の代へ残したいという、氏子崇敬者の思いが伝わる社殿であると思う。

社殿の後ろには芸能人が多く住む元麻布ヒルズフォレストタワーがそびえ立ち、現在の麻布らしい都会の神社。

社殿の後ろには芸能人が多く住む元麻布ヒルズフォレストタワーがそびえ立ち、現在の麻布らしい都会の神社。

本殿は木造として再建されている。

本殿は木造として再建されている。

稲荷社は古くは仙台藩の邸内社

手水舎の後ろあたりに稲荷社。

江戸切絵図に「イナリ」と記載されていた神社。

江戸切絵図に「イナリ」と記載されていた神社。

江戸時代には松平陸奥守(伊達氏)の仙台藩下屋敷内に祀られていたお稲荷様で、昭和初期に当社境内に遷座しており、当社近くの仙台坂と共に当時の歴史を伝える。

江戸時代には松平陸奥守(伊達氏)の仙台藩下屋敷内に祀られていたお稲荷様で、昭和初期に当社境内に遷座しており、当社近くの仙台坂と共に当時の歴史を伝える。

江戸時代に当社の南東に松平陸奥守(伊達氏)の下屋敷が置かれていた。

仙台坂は仙台藩(伊達藩)の屋敷があった事に由来。

その下屋敷の邸内社として祀られていたのが、この稲荷社。

江戸時代の神楽殿・神輿庫が現存

鳥居を潜ってすぐ右手に神楽殿。

普段はこのように保護されている事が多いが、例祭などが近いと中の様子も見る事ができる。

普段はこのように保護されている事が多いが、例祭などが近いと中の様子も見る事ができる。

2017年9月の例大祭直前に撮影したもの。

2017年9月の例大祭直前に撮影したもの。

『江戸名所図会』にも描かれていた神楽殿が、戦時中にも戦火を免れた現存している。

『江戸名所図会』にも描かれていた神楽殿が、戦時中にも戦火を免れた現存している。

神楽殿の右手には、神輿庫。

こちらも戦火を免れて現存。

こちらも戦火を免れて現存。

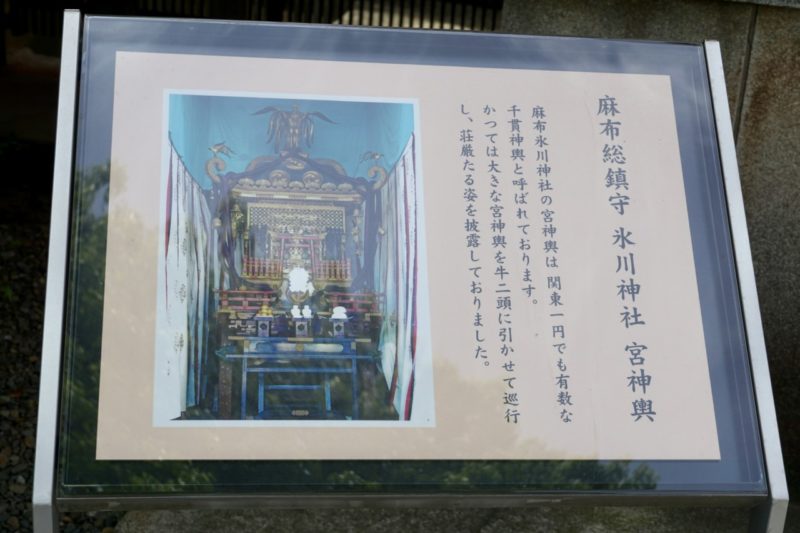

当社の宮神輿は関東一円でも有数な千貫神輿と呼ばれていた。

当社の宮神輿は関東一円でも有数な千貫神輿と呼ばれていた。

令和三年(2021)1月に90年ぶりの修復が完了。

令和三年(2021)1月に90年ぶりの修復が完了。

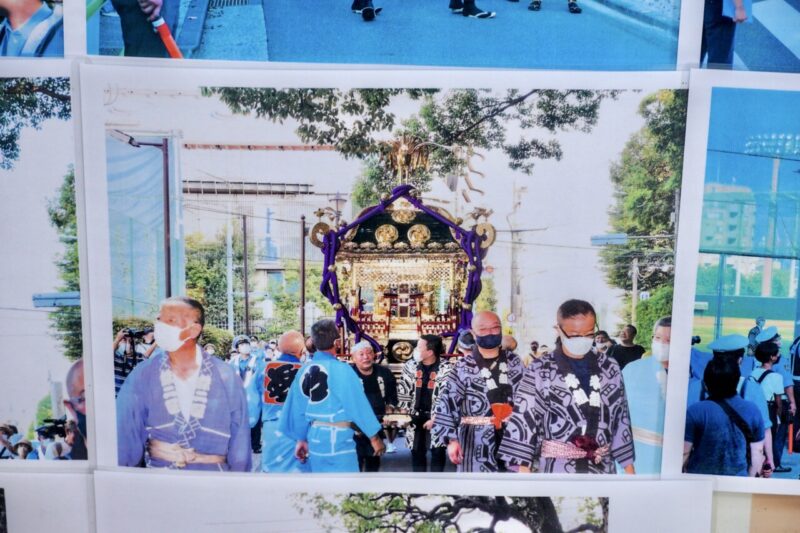

令和四年(2022)8月15日には復興の前準備として関係者のみで宮出し・宮入りが行われた。

本来は例大祭での巡行が行われる予定だったがコロナのため延期に。

本来は例大祭での巡行が行われる予定だったがコロナのため延期に。

こちらは当日の写真。

こちらは当日の写真。

かつて当社の例祭では、関東一円でも有数な千貫神輿と呼ばれていた宮神輿を、牛二頭に引かせて巡行し荘厳だったと伝わる。

しかし宮神輿巡行は戦前の昭和十五年(1940)を最後に行われておらず、こうした宮神輿巡行復興へ向けて奉賛を募集し復興へ向けて歩んでいる。

しかし宮神輿巡行は戦前の昭和十五年(1940)を最後に行われておらず、こうした宮神輿巡行復興へ向けて奉賛を募集し復興へ向けて歩んでいる。向かい合うようにひっそり置かれた二対の狛犬

境内には無造作に置かれた狛犬が二対。

向かい合うように置かれており、巷では「ヒソヒソ話」「キスをするよう」などと言われて密かな人気。

向かい合うように置かれており、巷では「ヒソヒソ話」「キスをするよう」などと言われて密かな人気。

阿の狛犬は「かっぱ狛犬」と呼ばれる頭が凹んだもの。

阿の狛犬は「かっぱ狛犬」と呼ばれる頭が凹んだもの。

頭の上が凹んでいる狛犬の俗称。

都内の江戸中期から後期の狛犬にはこうして頭が凹む狛犬を幾つか見る事ができる。

祭事などに利用されたとみられている。

更に古い庚申塔。

上部分が崩れているが、三猿の姿から庚申塔なのが分かる。

上部分が崩れているが、三猿の姿から庚申塔なのが分かる。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

港七福神めぐり毘沙門天を担う

鳥居の左手には「港区七福神の内 毘沙門天」の立て看板。

当社は「港七福神めぐり」の毘沙門天を担っている。

当社は「港七福神めぐり」の毘沙門天を担っている。

毎年、元日-成人の日まで行われている七福神巡り。

期間中は当社にて毘沙門天の御朱印を頂ける。

授与品としては、「港七福神めぐり」の毘沙門天にちなんだおみくじも用意。

中におみくじが入っており、毘沙門天は持ち帰る事もできる。

中におみくじが入っており、毘沙門天は持ち帰る事もできる。

セーラームーンに登場する神社のモデル

当社は漫画・アニメ『美少女戦士セーラームーン』で、「火川神社」の名で登場する神社のモデルとなった事でも知られる。

主要キャラクターであるセーラーマーズ・火野レイが巫女をしている神社。

この事から1990年代の放送当時には多くのファンが押しかけた。

この事から1990年代の放送当時には多くのファンが押しかけた。

絵馬掛けに奉納されているセーラームーンの絵馬。(神社で頒布はしていない)

絵馬掛けに奉納されているセーラームーンの絵馬。(神社で頒布はしていない)

2022年の絵馬。

2022年の絵馬。

2023年の絵馬。

2023年の絵馬。

これは作者の武内直子氏が執筆当時に麻布十番周辺に住んでいた事による。

社務所にはぬいぐるみの掲示も。

社務所にはぬいぐるみの掲示も。

2022年より頒布の当社の新しい絵馬。

どことなくセーラームーンぽさの感じる可愛らしい絵馬。

どことなくセーラームーンぽさの感じる可愛らしい絵馬。

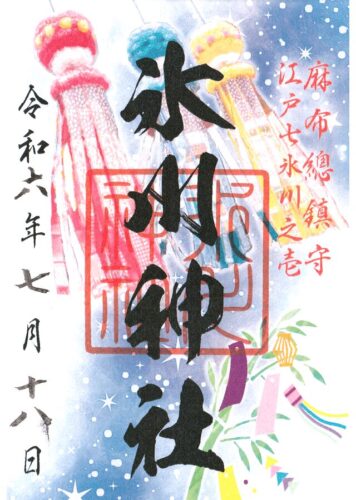

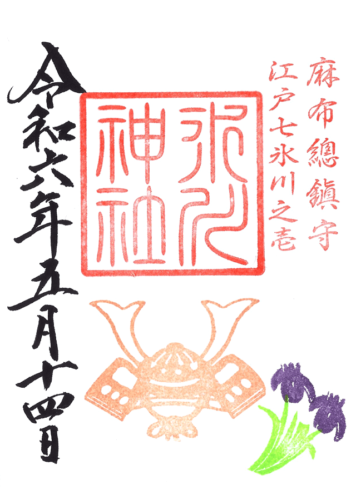

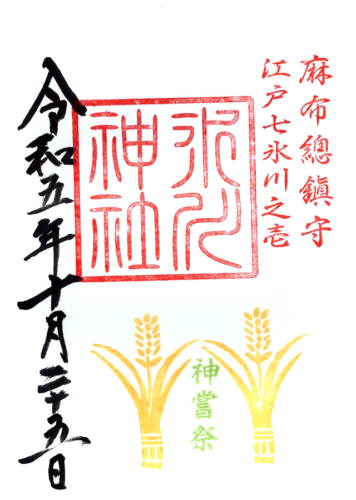

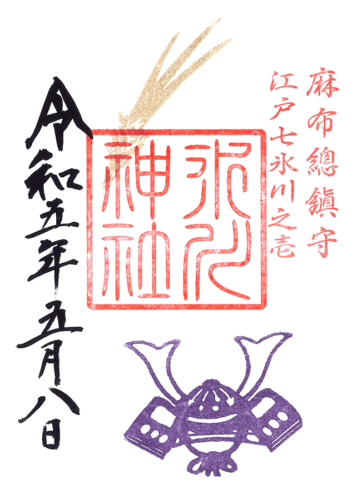

カラフルな月替り御朱印・限定御朱印を用意

2017年春より月替りの御朱印を用意するように。

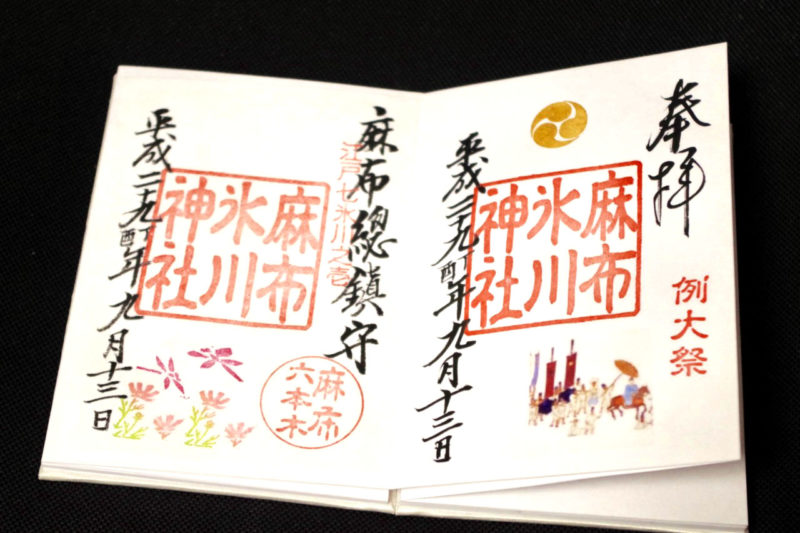

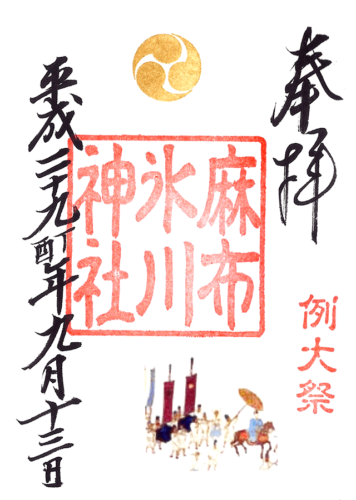

右が2017年例大祭の御朱印で、左が2017年9月の御朱印。

右が2017年例大祭の御朱印で、左が2017年9月の御朱印。

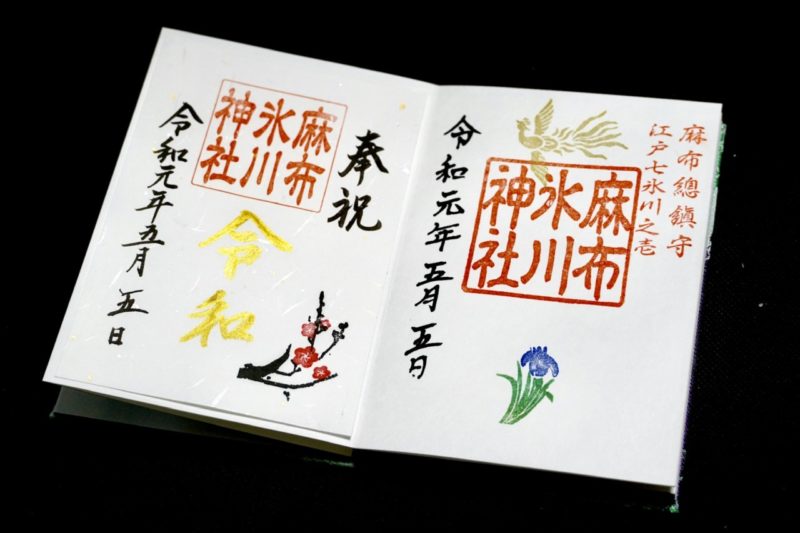

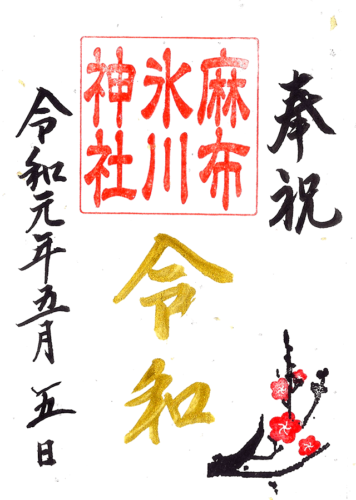

右が2019年5月の御朱印で、左が令和元年5月限定の令和奉祝記念の御朱印。

右が2019年5月の御朱印で、左が令和元年5月限定の令和奉祝記念の御朱印。

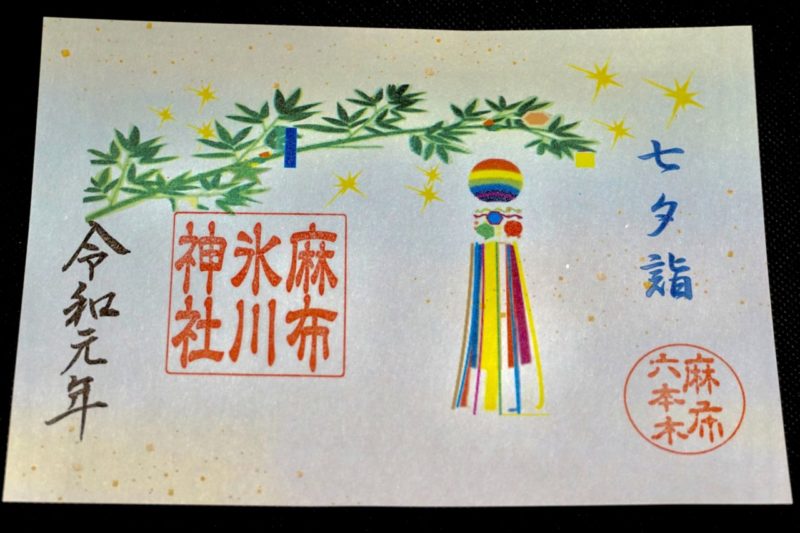

2019年七夕詣の御朱印。(和紙は青色と緑色の2種類を用意)

2019年七夕詣の御朱印。(和紙は青色と緑色の2種類を用意)

令和元年の七夕詣(7月5日-8月5日開催)では、社務所に仙台七夕吹流しが飾られた。

仙台の夏の風物詩「仙台七夕まつり」で使われる吹流しを設置。

仙台の夏の風物詩「仙台七夕まつり」で使われる吹流しを設置。 拝殿前にも七夕飾り。

拝殿前にも七夕飾り。 季節に応じて境内を彩る。

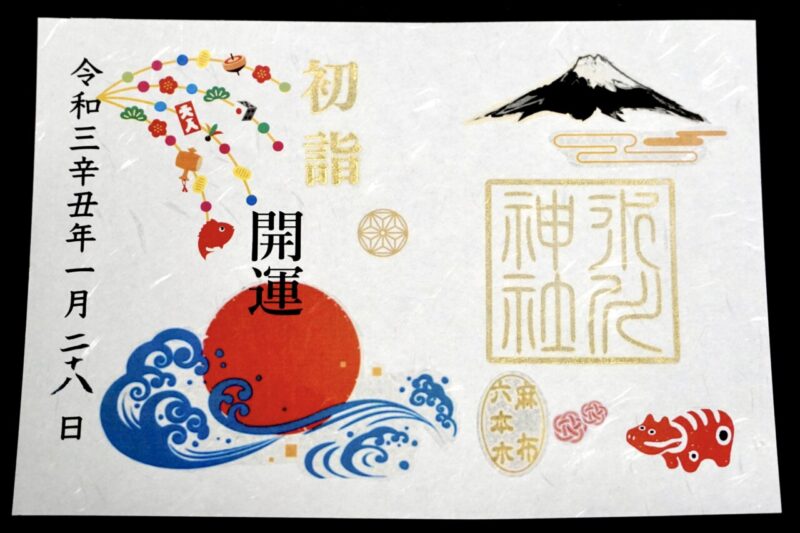

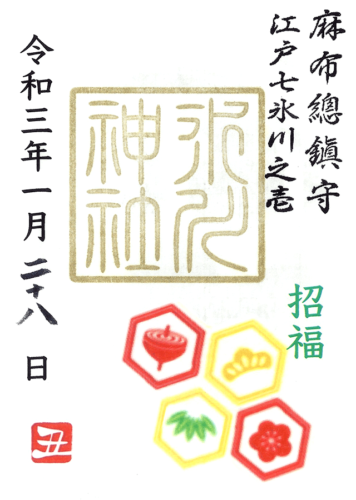

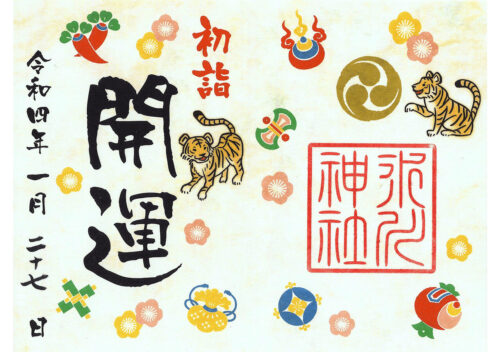

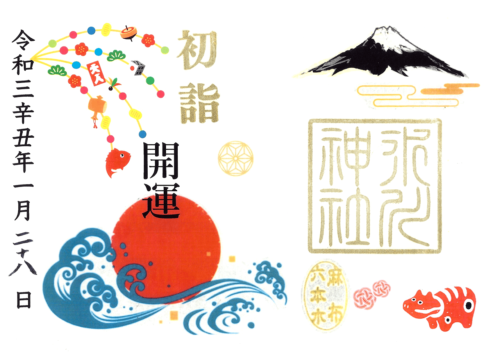

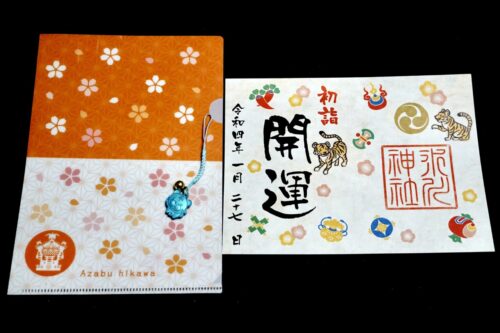

季節に応じて境内を彩る。2021年の正月期間に授与していた初詣限定御朱印。

見開きで富士山に日の出など縁起物がたくさん。

見開きで富士山に日の出など縁起物がたくさん。

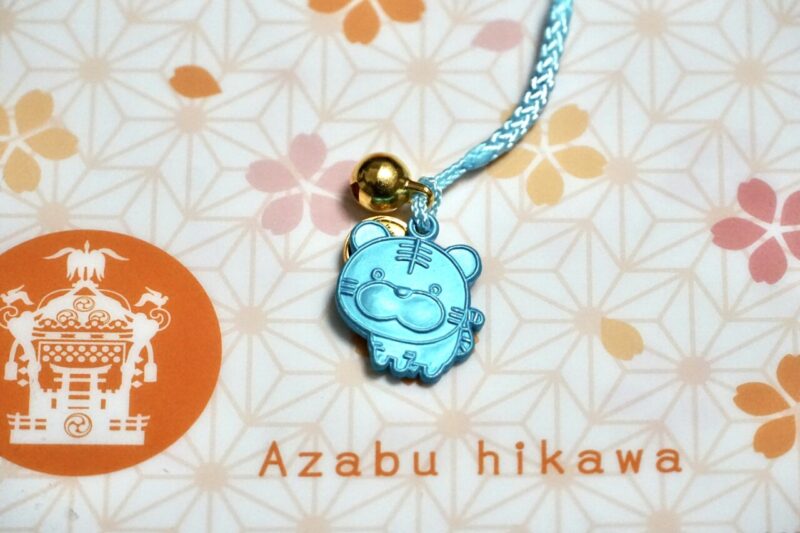

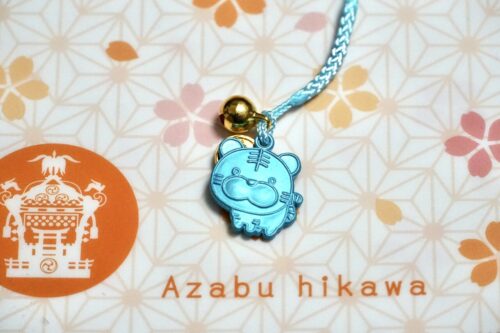

限定の干支根付セットでの授与であった。

限定の干支根付セットでの授与であった。

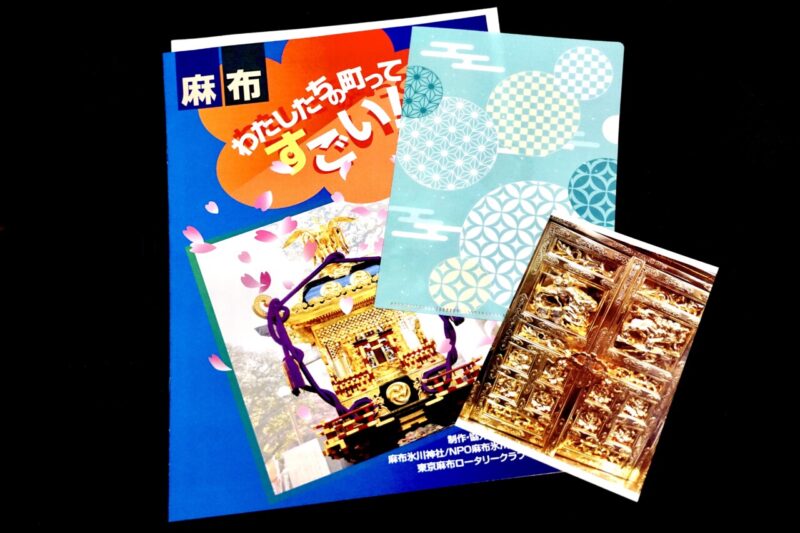

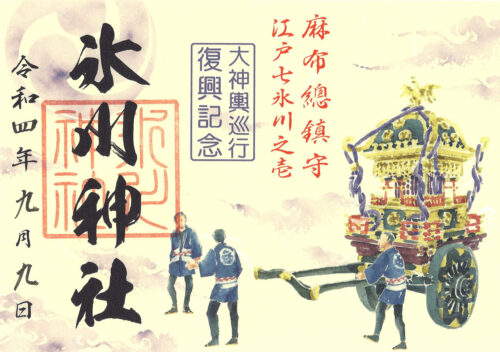

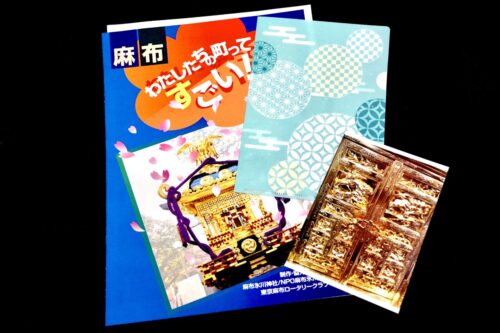

2021年4月29日-9月30日(年内まで延長)まで「麻布氷川大神輿修復完成記念御朱印」を授与。

90年ぶりに宮神輿(大神輿)の修復が行われた事を記念する御朱印。

90年ぶりに宮神輿(大神輿)の修復が行われた事を記念する御朱印。

パンフレット・クリアファイル・アートカード付き。

パンフレット・クリアファイル・アートカード付き。

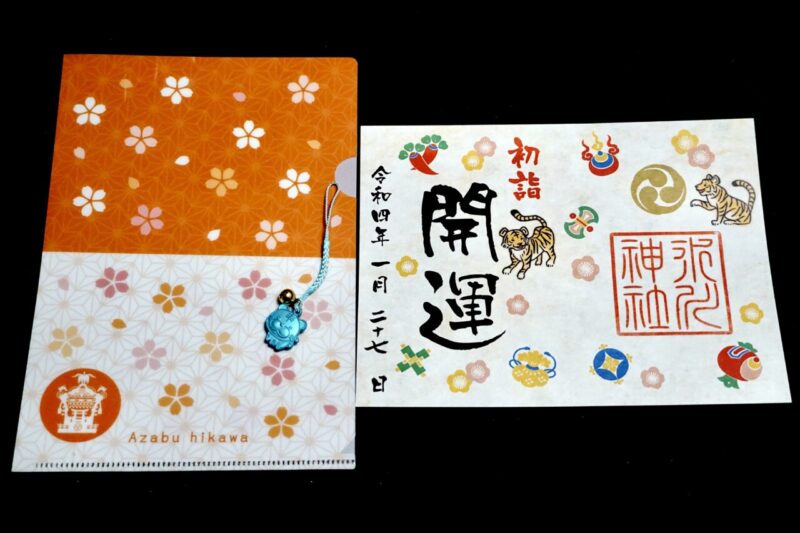

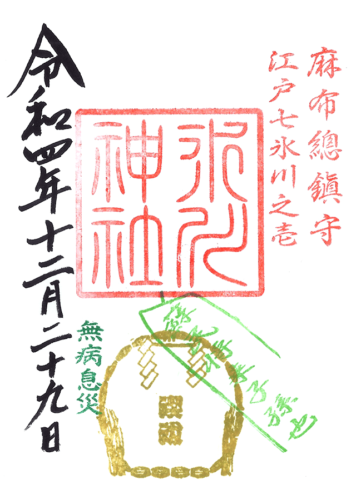

2022年1月の御朱印。

干支根付・クリアファイル付き。

干支根付・クリアファイル付き。

昨年同様に可愛らしい干支根付は青系の寅。

昨年同様に可愛らしい干支根付は青系の寅。

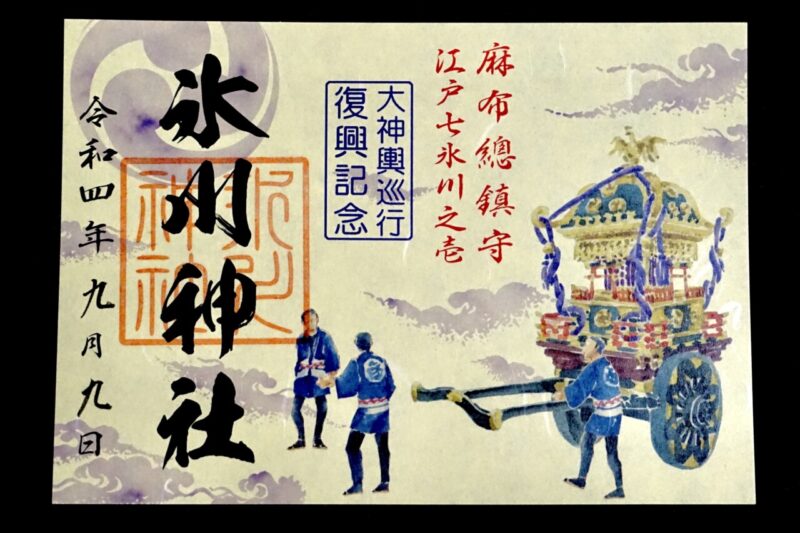

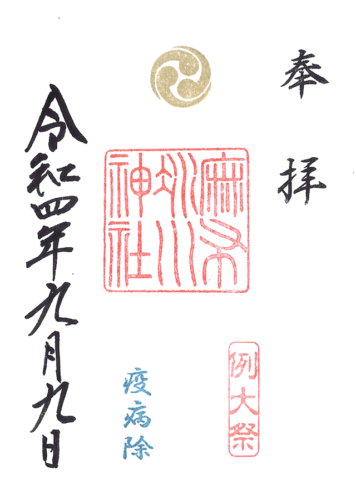

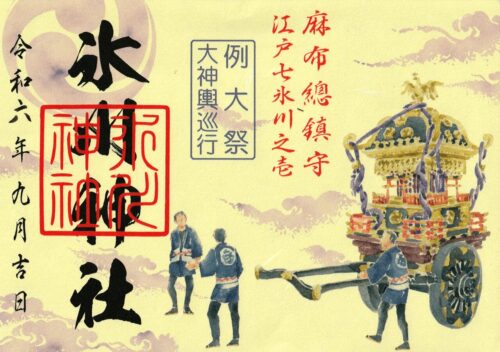

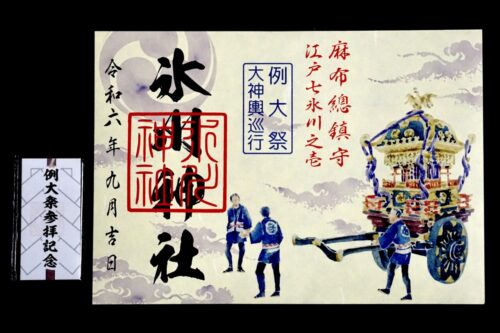

2022年の例大祭に合わせた大神輿巡行復興記念御朱印。

本来は2022年に復興予定だったがコロナ禍で延期となっている。

本来は2022年に復興予定だったがコロナ禍で延期となっている。

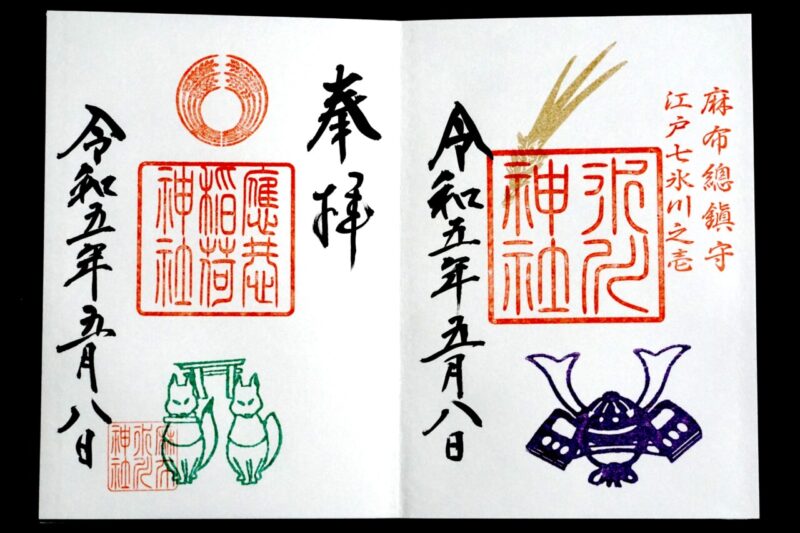

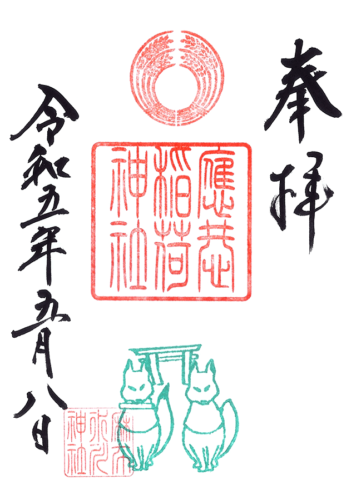

2023年5月に頂いた御朱印。

麻布氷川神社の他、境内社の稲荷神社(應恭稲荷神社)の御朱印も再開。

麻布氷川神社の他、境内社の稲荷神社(應恭稲荷神社)の御朱印も再開。

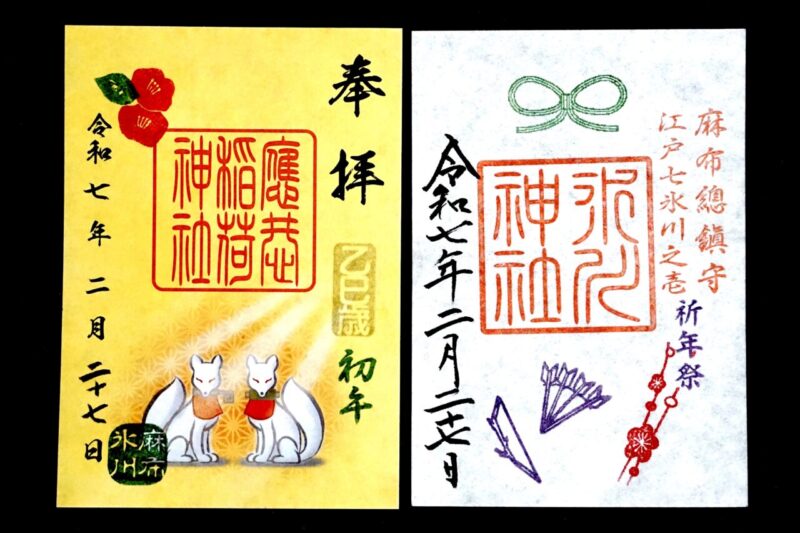

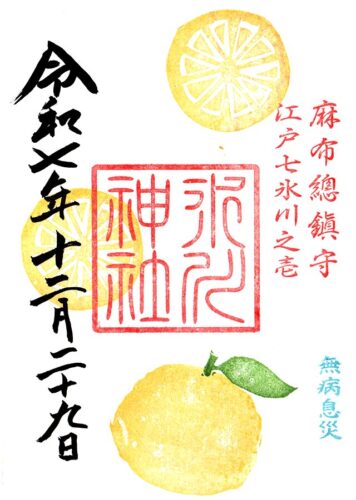

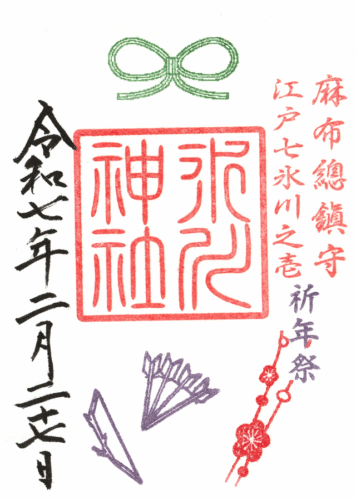

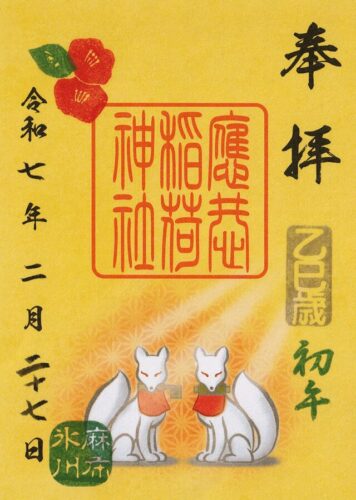

2025年2月に頂いた御朱印。

2月はお稲荷様の縁日である初午があったので稲荷神社の御朱印は初午仕様に。

2月はお稲荷様の縁日である初午があったので稲荷神社の御朱印は初午仕様に。

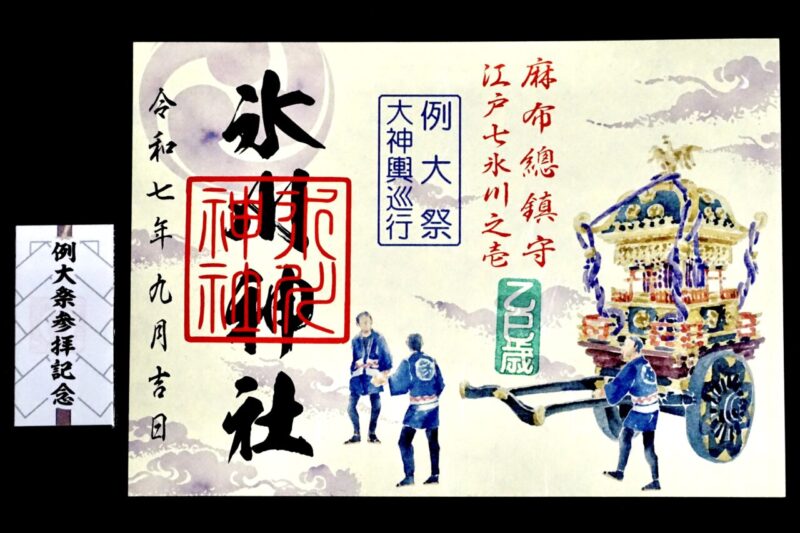

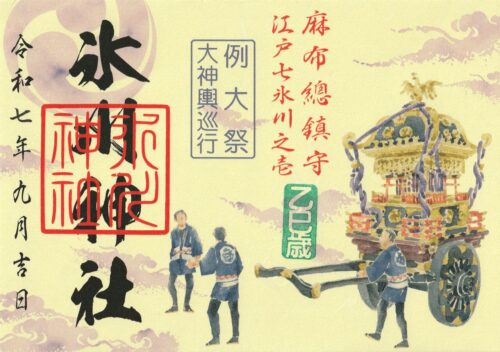

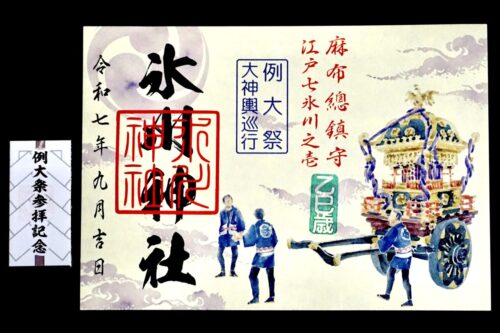

2025年9月に頂いた例大祭限定御朱印。

2025年9月に頂いた例大祭限定御朱印。

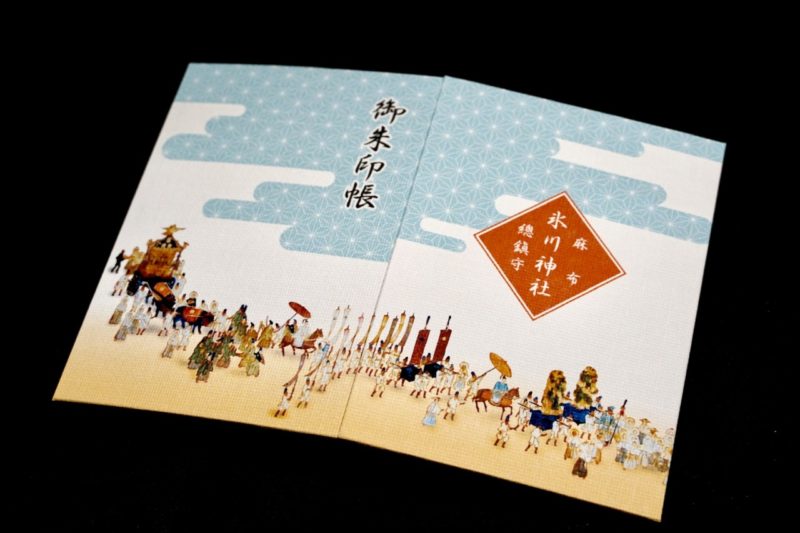

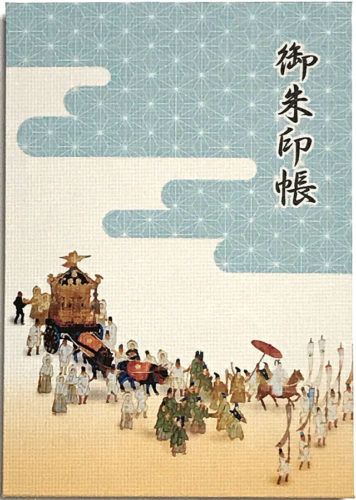

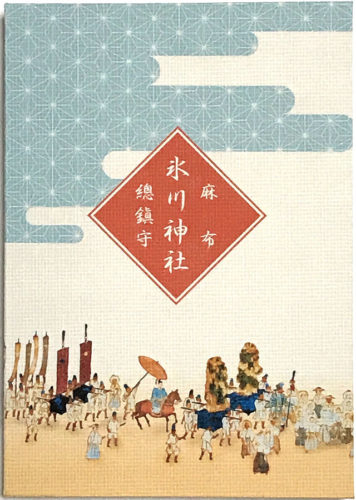

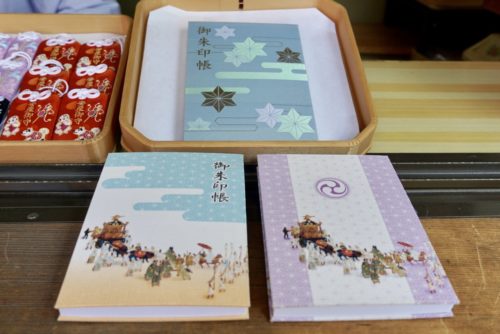

宮神輿巡行の御朱印帳・狛犬とハートの御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

戦前まで行われていた宮神輿巡行を描いた御朱印帳。

戦前まで行われていた宮神輿巡行を描いた御朱印帳。

通常サイズの御朱印帳は青系と紫系の2色展開。

令和元年5月1日より令和記念の大サイズの御朱印帳(画像上の御朱印帳)も用意。(限定品)

令和元年5月1日より令和記念の大サイズの御朱印帳(画像上の御朱印帳)も用意。(限定品)

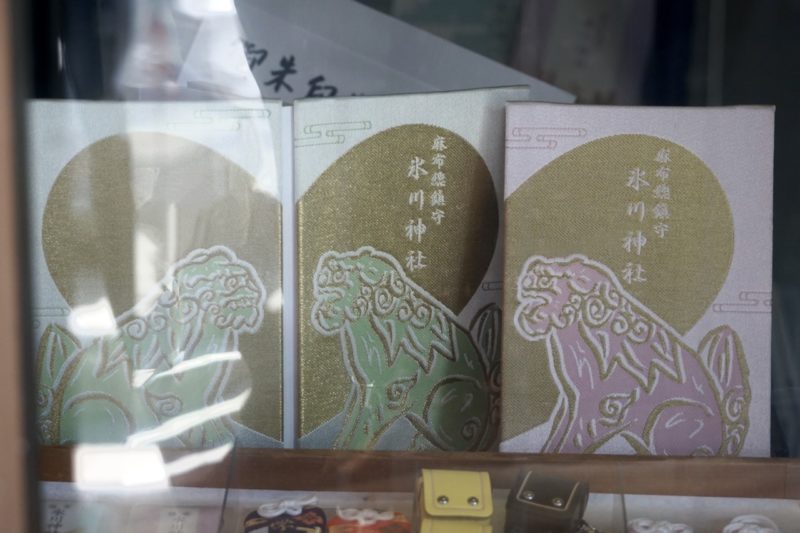

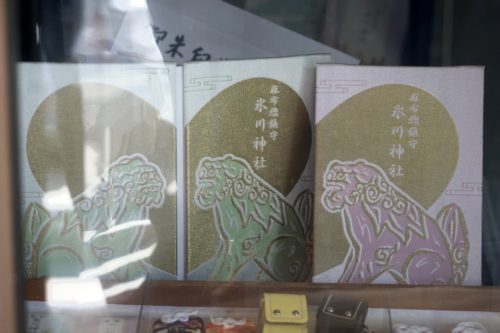

令和二年秋より人気の狛犬とハートの可愛らしい御朱印帳を授与。

令和二年秋より人気の狛犬とハートの可愛らしい御朱印帳を授与。

向かい合う狛犬の姿を忠実に再現している。

向かい合う狛犬の姿を忠実に再現している。

他にも色々な授与品を用意していて、おみくじの種類も豊富。

こい鯉みくじ(初穂料:400円)は可愛らしいと女性に特に人気。

こい鯉みくじ(初穂料:400円)は可愛らしいと女性に特に人気。

所感

麻布の総鎮守として崇敬を集める当社。

かつては一本松周辺に広大な社地を有しており、一本松と共に崇敬を集めた。

「増上寺」との兼ね合いによって当地に遷座し社地は削られたものの、徳川将軍家より篤く崇敬を集めたおり、明治になってからも郷社に列するなど、麻布の総鎮守として崇敬を集めたのが分かる。

現在は小さな鎮守といった雰囲気になってはいるのだが、宮神輿巡行を復興しようと試みており、こうした先人から伝えられてきた伝統を継承しようという気持ちはとても素晴らしいと思う。

また1990年代には『セーラームーン』の聖地として話題になっており、現在ブームとなっている「聖地巡礼」の先駆けとも云える神社であると云え、こういう点でも色々な試みができるのではないだろうか。

麻布という一等地に、今もこうして鎮座しているのは貴重であり、よい神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,000円(一部見開き限定)

社務所にて。

※境内社「應恭稲荷神社」の御朱印もあり。

※2017年より御朱印の印が変更・2017年春より月替りの御朱印に変更。

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

※港七福神・毘沙門天の御朱印は元日-成人の日まで。

- 2025年12月

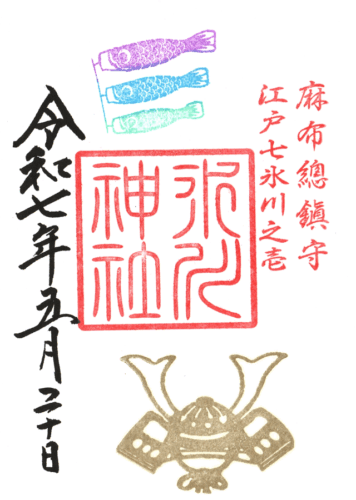

- 2025年5月

- 2025年2月

- 2025年2月/應恭稲荷神社

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2023年10月

- 2023年5月

- 應恭稲荷神社

- 2022年12月

- 2022年9月

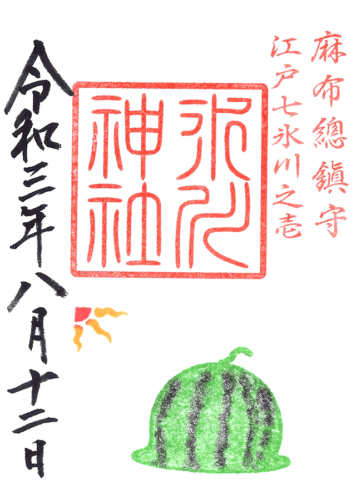

- 2021年8月

- 2021年1月

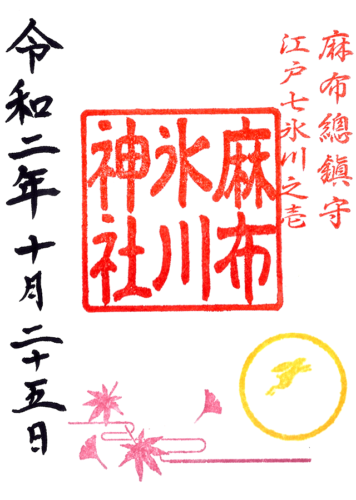

- 2020年10月

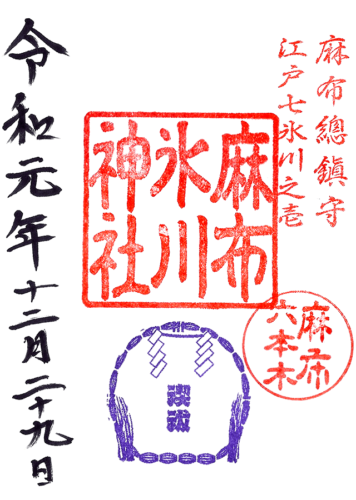

- 2019年12月

- 2019年11月

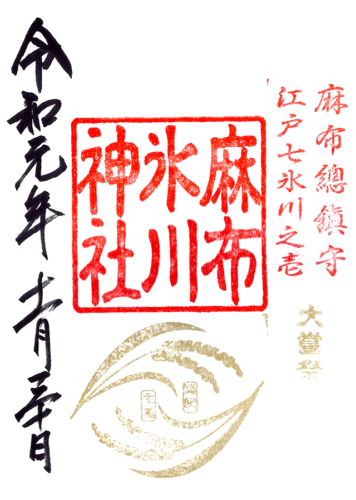

- 2019年10月

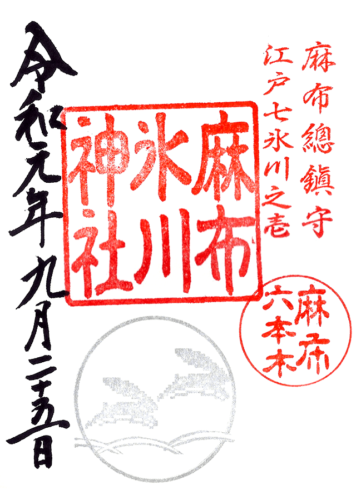

- 2019年9月

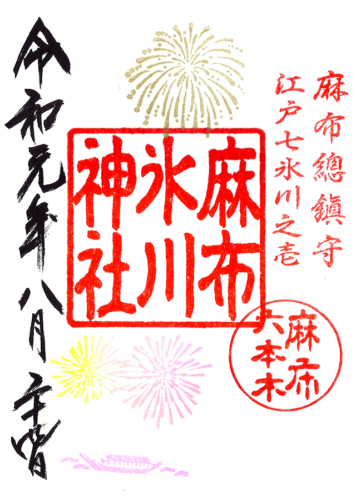

- 2019年8月

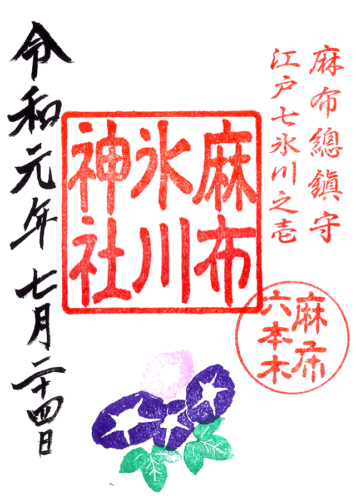

- 2019年7月

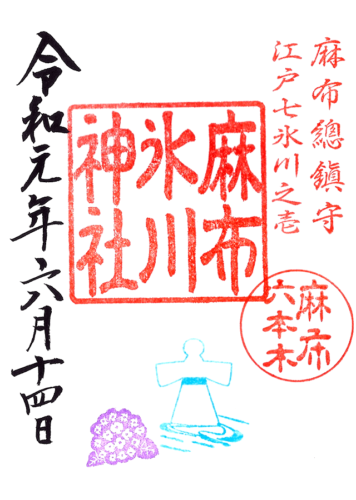

- 2019年6月

- 令和奉祝記念

- 2019年5月

- 2017年9月

- 2017年例大祭

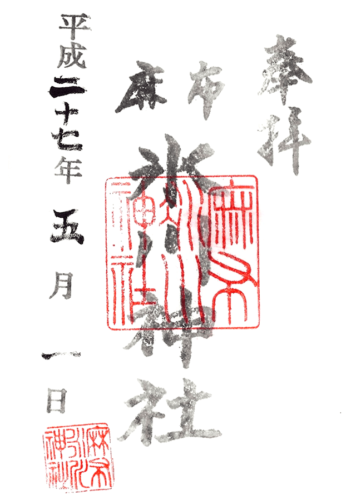

- 旧御朱印

- 旧御朱印

- 2025年例大祭

- 2024年例大祭

- 大神輿巡行復興記念

- 2022年1月

- 麻布氷川大神輿修復完成記念

- 2021年初詣

- 2019年七夕詣

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(通常サイズ)・2,000円(大サイズ)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

通常サイズは青系と紫系の2色展開。

いずれも戦前まで開催されていた宮神輿巡行の様子をデザインしたもの。

令和元年5月1日より大サイズの御朱印帳も用意。

令和二年秋より狛犬とハートの可愛らしい御朱印帳も用意。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

- 社務所掲示

授与品・頒布品

懐中御守

初穂料:─

社務所にて。

2024年例大祭御朱印を頂いた際に下さった懐中御守。

- 懐中御守・例大祭御朱印

- 懐中御守・例大祭御朱印

干支根付・クリアファイル

初穂料:─

社務所にて。

1月御朱印のセットで付いていた根付とクリアファイル。

- 干支根付・クリアファイル・御朱印

- 干支根付・寅

- 干支根付・丑

パンフレット・クリアファイル・アートカード

初穂料:─

社務所にて。

麻布氷川大神輿修復完成記念御朱印を頂くと一緒に頂けた。

毘沙門天おみくじ

初穂料:400円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/22(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/20(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/27(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/18(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/28(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/25(御朱印拝受)

参拝日:2019/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/30(御朱印拝受)

参拝日:2019/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2019/09/25(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/06/14(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/05(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/09/13(御朱印拝受)

参拝日:2017/01/20(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/01(御朱印拝受)

コメント