目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

西ヶ原総鎮守・七柱の神を祀る七社神社

東京都北区西ヶ原に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧西ヶ原村(西ヶ原・栄町)の総鎮守。

江戸時代までは、別当寺を担った「無量寺」(現・旧古河庭園内)の境内に鎮座していて、七柱の神を祀っていた事から「七所明神」と称された。

明治の神仏分離にて独立し「一本杉神明宮」が鎮座していた現在地に遷座。

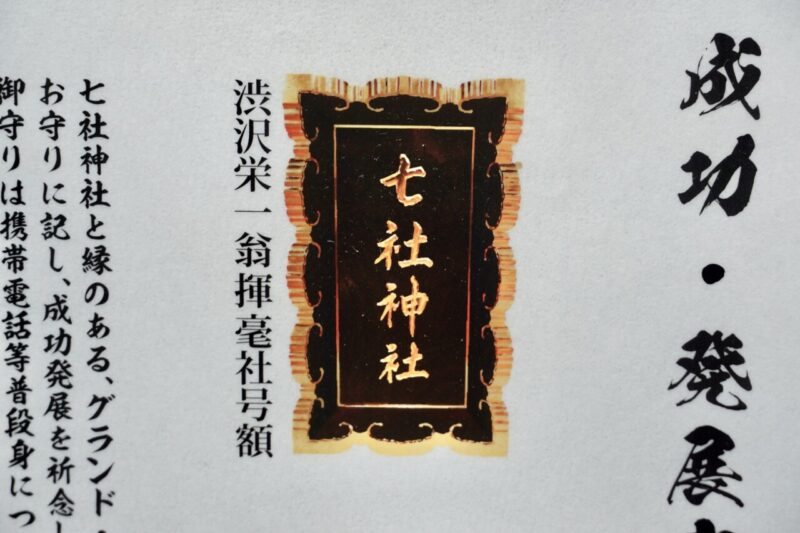

飛鳥山公園に隣接するような立地に鎮座しているため、飛鳥山に別荘や本邸を構えた渋沢栄一とゆかりも深く(渋沢栄一の氏神様)、拝殿に掛かる扁額(社号額)は渋沢栄一による揮毫となっている。

神社情報

七社神社(ななしゃじんじゃ)

御祭神:伊邪那岐命・伊邪那美命・天児屋根命・伊斯許理度売命・市杵島比売命・仲哀天皇・応神天皇

社格等:村社

例大祭:9月秋分の日

所在地:東京都北区西ヶ原2-11-1

最寄駅:西ヶ原駅・上中里駅・飛鳥山停留所

公式サイト:https://www.nanasha.jp/

御由緒

当神社は往昔の創建ながら、寛政五年(1793)の火災により古文書・古記録等を焼失したため詳らかではありませんが、翌年九月秋分の日に御社殿は再建され、故にこの日を当社の大祭日と定め、現在も賑やかなお祭りが執り行われています。

当時は仏宝山無量寺の境内に祀られ、「江戸名所図絵」には無量寺の高台(現・古河庭園内)に「七社(ななのやしろ)」として描かれています。

明治時代になり、元年(1868)に神仏分離が行われ翌二年に一本杉神明宮の社地に遷座され、西ヶ原村の総鎮守として奉祀されるに至りました。

「新編武蔵風土記稿」には「西ヶ原村七所明神社、村の鎮守とす。紀伊国高野山四社明神をおうつし祀り、伊勢・春日・八幡の三座を合祀す。故に七所明神と号す。末社に天神・稲荷あり云々」と記されています。

古くから七社神社は子宝・子孫繁栄の御神徳があります。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

江戸時代は無量寺の境内に鎮座・西ヶ原村鎮守

社伝によると、創建年代は不詳。

当社は別当寺を担った「無量寺」の境内に鎮座。

神仏習合の中で「七所明神社」と呼ばれ、西ヶ原村の鎮守として崇敬を集めた。

北区西ケ原にある真言宗豊山派の寺院。

創建年代は不詳ながら境内からは14世紀頃の板碑が多数確認されている。

江戸時代には徳川将軍家より朱印地を賜り、五代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院も参詣。

かつては「長福寺」の寺号であったが、九代将軍・徳川家重の幼名・長福丸と同じであるため、これを避けて「無量寺」に改称したと伝わる。

ある夜に盗賊が忍び込んだが本尊の不動明王像の前で急に動けなくなり捕まった事から「足止め不動」として信仰された。

寛政六年(1794)、社殿を再建。

新編武蔵風土記稿に記された七所明神社

江戸時代以前は「七所明神社」とも「七社(ななのやしろ)」とも称された当社。

これは七柱の御祭神を祀っていた事による。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(西ヶ原村)

無量寺

新義真言宗佛寶山西光院と號す。慶安元年寺領八石五斗餘の御朱印を附らる。(中略)

七所明神社

村の鎮守とす。紀伊国高野山四社明神を祀り天照太神・春日・八幡三座を合祀す。故に七所明神と号す。末社に天神・稲荷あり。

西ヶ原村の「七所明神社」と記されているのが当社。

「村の鎮守とす」とあるように西ヶ原村の鎮守であった。

「七所明神」と称された由来について「紀伊国高野山四社明神を祀り、天照太神・春日・八幡三座」とあるように計七柱の神を祀ったため、「七所明神」と称された。

高野山四社明神とは、現在では「高野四所明神(こうやししょみょうじん)」とも呼ばれ、高野山の鎮守として紀伊国一之宮「丹生都比売神社」に祀られる四柱の神(丹生都比売大神・高野御子大神・大食津比売大神・市杵島比売大神)の事。(現在の当社とは御祭神が違う)

当社には更に伊勢・春日・八幡の三柱が合祀され、合計七柱の神が祀られていた。

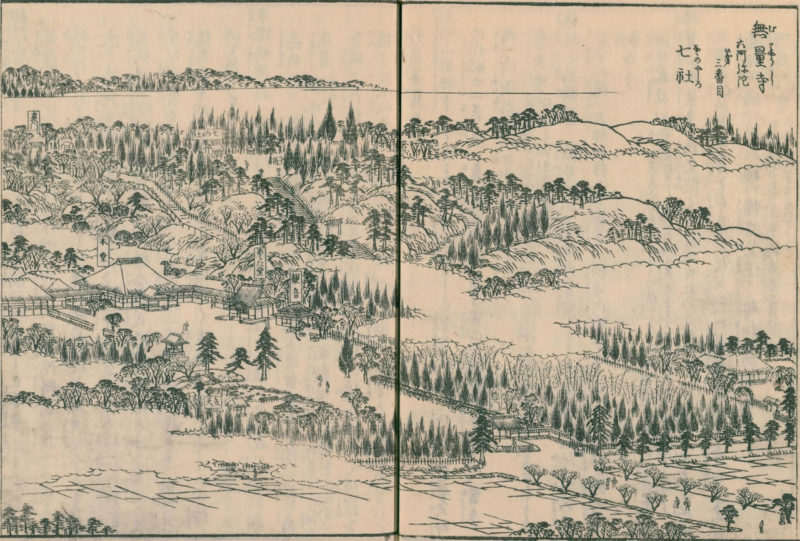

江戸名所図会に描かれた無量寺と七社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「無量寺」「七社(ななのやしろ)」として見開きで描かれている。

徳川将軍家より八石五斗の朱印地を賜っていた「無量寺」を描いたもので、「無量寺」の境内に鎮座していた当社も、境内の右上に合わせて描かれている。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

「七の社」と描かれておりやや高台に鎮座していた事が分かる。

現在の「旧古河庭園」のあたり。

本堂の右手裏にあり、神仏習合の中で西ヶ原の鎮守として崇敬を集めた。

「無量寺」はかつては広大な境内を有していた。

現在「無量寺」と隣接する「旧古河庭園」は江戸時代は「無量寺」の敷地内であり、当社は現在の「旧古河庭園」に鎮座していたと云えるだろう。

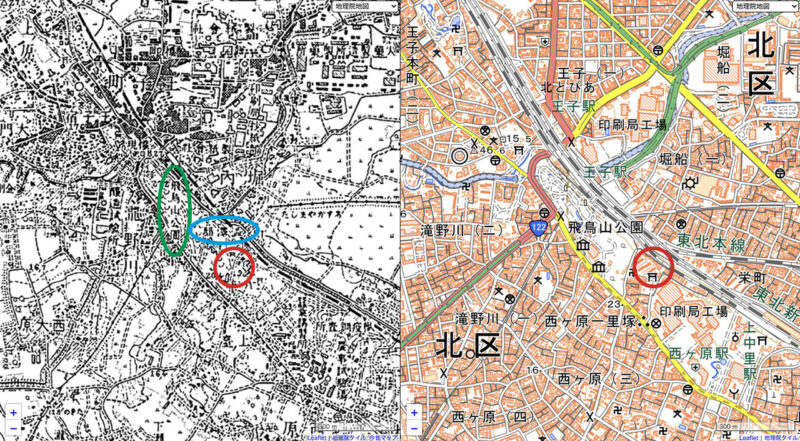

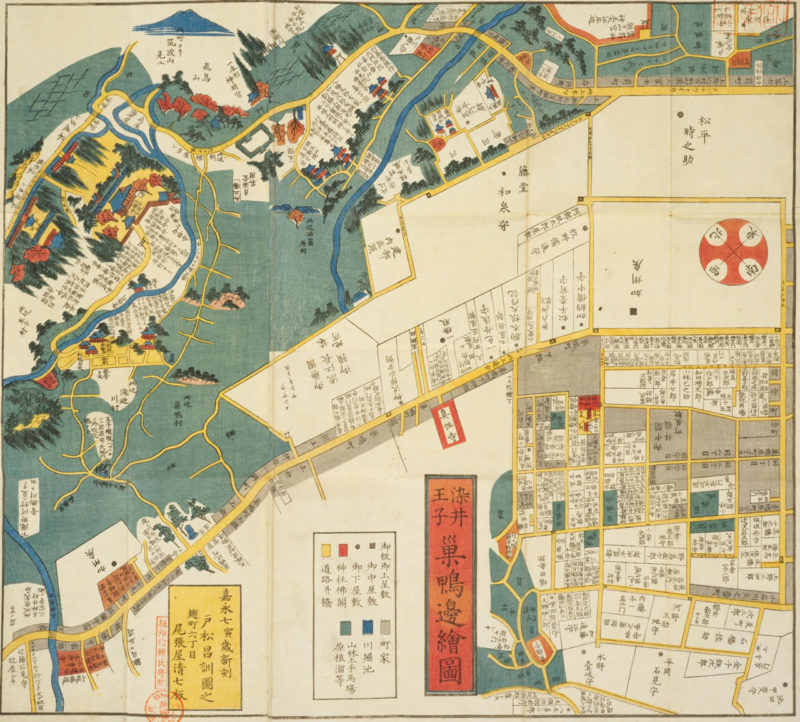

江戸切絵図から見る無量寺と一本杉神明宮

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の王子・巣鴨周辺の切絵図。

左上が北の切絵図となっており、当社は図の中央上に描かれている。

橙円で囲ったのが「無量寺」で、江戸時代に当社が鎮座していた場所。

現在の「旧古河庭園」のあたりとなる。

赤円で囲ったのが「一本杉神明宮」と記された、現在の当社の鎮座地。

後述するように明治の神仏分離を経て、当社は「一本杉神明宮」に遷座する事となる。

現在の当社の社地に元々鎮座していた神社。

天照大神を御祭神とした神明宮。

樹齢1,000年以上と云われた1本の杉が御神木であったため「一本杉神明宮」と呼ばれた。

明治の神仏分離・一本杉神明宮の地に遷座

明治になり神仏分離。

「無量寺」とは分離し「七社神社」として独立、当社は無格社であった。

「無量寺」とは分離し「七社神社」として独立、当社は無格社であった。

明治二年(1869)、「一本杉神明宮」が鎮座していた現在地に遷座。

「一本杉神明宮」は「天祖神社」と改称し、当社の境内末社となった。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行によって、西ヶ原村・上中里村・中里村・田端村・西ヶ原村・滝野川村の一部・下十条村の一部が合併し、滝野川村が成立。

当地は滝野川村西ヶ原となり、当社は西ヶ原の鎮守として崇敬を集めた。

明治二十六年(1893)、本殿を改築。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、今も昔も鎮座地は変わらない。

当社にほぼ隣接するように飛鳥山公園。

飛鳥山は徳川吉宗が「享保の改革」の一環として整備を行った公園。

花見の時期になると風紀が乱れたため、庶民が安心して花見をできる場所として整備し、「王子神社」に寄進したもので、江戸庶民に花見文化を広めたきっかけの1つとも云える。

明治になると飛鳥山公園として再整備。

その飛鳥山公園と当社の間にあるのが青円で囲った「渋澤邸」。

これは渋沢栄一の邸宅。

渋沢栄一は幕末から大正時代にかけての武士・官僚・実業家。

「日本資本主義の父」とも称され、2024年7月3日より新一万円札の顔となった。

飛鳥山を愛し別荘を建て、その後は本邸も構えたため、当地に大変ゆかりの深い人物。

当社が渋沢栄一邸の氏神となり、当社の扁額も渋沢栄一による揮毫となっている。

当社が渋沢栄一邸の氏神となり、当社の扁額も渋沢栄一による揮毫となっている。大正九年(1920)、渋沢栄一を筆頭とする氏子崇敬者の寄付により社務所を建築。

昭和三年(1928)、村社に昇格。

同年、拝殿を改築している。

戦後になり境内整備が進む。

令和元年(2019)、御遷座百五十年を迎え記念事業を実施。

現在は西ヶ原・栄町の総鎮守として崇敬を集めている。

境内案内

本郷通り沿いの大鳥居と西ヶ原一里塚

最寄駅の西ヶ原駅から本郷通りを飛鳥山公園側へ向かうと大鳥居。

昭和九年(1934)に建立された大鳥居。

昭和九年(1934)に建立された大鳥居。

この先が参道となっている。

この先が参道となっている。

「七社神社参道」の碑。

「七社神社参道」の碑。

住宅街の参道。

住宅街の参道。

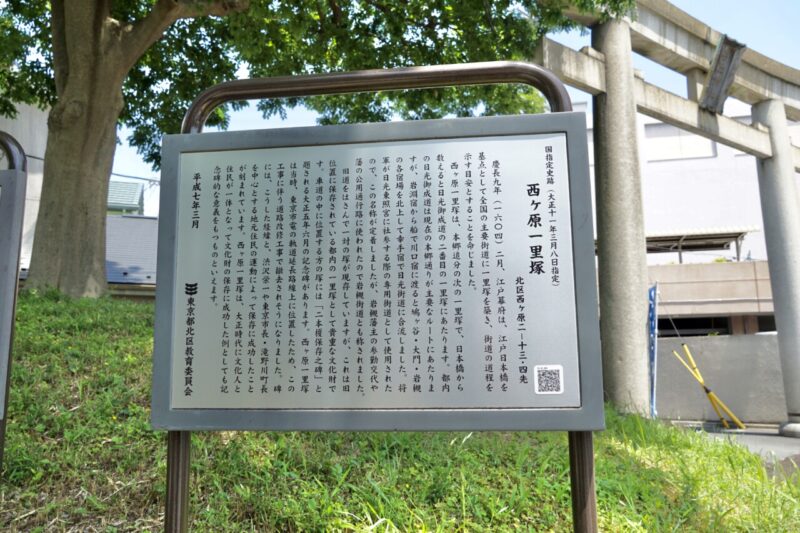

大鳥居前にはかつての一里塚。

国史跡・西ヶ原一里塚と称される。

国史跡・西ヶ原一里塚と称される。

当地周辺には一里塚の名がついた建物なども多い。

当地周辺には一里塚の名がついた建物なども多い。

一里塚とは旅人の目印として街道の側に1里(約3.927km)毎に設置した塚。

西ヶ原一里塚は江戸の日本橋から日光まで続く「日光御成道」の二里目の一里塚。

本郷通り沿いに置かれ江戸時代の旧位置を留めている。

鳥居・子宝や子孫繁栄の子守犬(狛犬)

住宅街の参道を抜けると鳥居。

明治二十四年(1891)に建立された鳥居。

明治二十四年(1891)に建立された鳥居。

拝殿前には一対の狛犬。

本殿が改築された明治二十六年(1893)に奉納。

本殿が改築された明治二十六年(1893)に奉納。

阿吽の狛犬はどちらも子持ち。

阿吽の狛犬はどちらも子持ち。

どちらも子を守るような造形。

どちらも子を守るような造形。

そのため狛犬ならぬ子守犬(こまいぬ)として親しまれている。

そのため狛犬ならぬ子守犬(こまいぬ)として親しまれている。

こうした子守犬からも当社は子宝・子孫繁栄の御神徳として崇敬を集めている。

こうした子守犬からも当社は子宝・子孫繁栄の御神徳として崇敬を集めている。

鳥居を潜ってすぐ左手には腹籠りの椎。

子を宿した妊婦のお腹のように見えることから、撫でることで子宝・安産の御利益があると云う。

子を宿した妊婦のお腹のように見えることから、撫でることで子宝・安産の御利益があると云う。

戦前に造営された木造社殿

参道の正面に社殿。

拝殿は昭和三年(1928)に改築されたものが改修されつつ現存。

拝殿は昭和三年(1928)に改築されたものが改修されつつ現存。

拝殿の彫刻も精微に彫られており目に墨が入っているのが特徴。

拝殿の彫刻も精微に彫られており目に墨が入っているのが特徴。

正面には龍の彫刻。

正面には龍の彫刻。

木鼻には表情豊かな獅子。

木鼻には表情豊かな獅子。

状態もよく維持管理されているのが伺える。

状態もよく維持管理されているのが伺える。

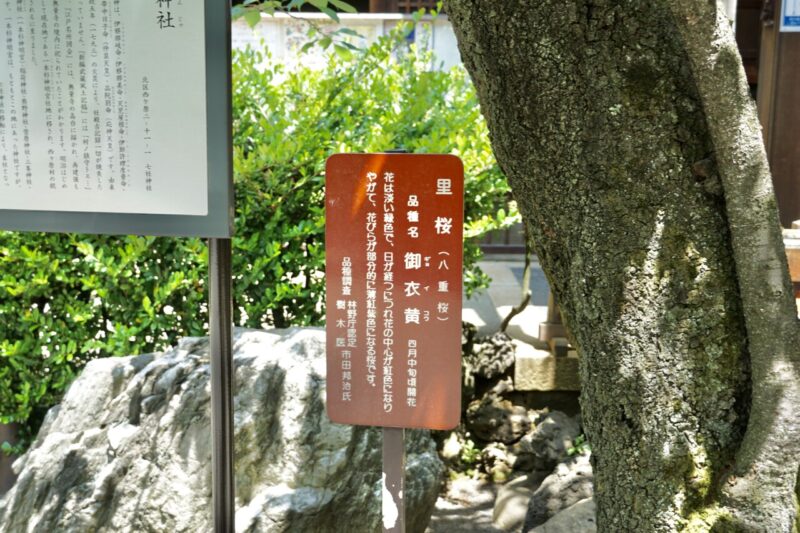

拝殿前の八重桜(福禄寿・御衣黄)・願掛け公孫樹

拝殿前には当社のシンボルとなりつつある八重桜(里桜)が2本。

右手が福禄寿(ふくろくじゅ)と呼ばれる八重桜。

右手が福禄寿(ふくろくじゅ)と呼ばれる八重桜。

淡紅紫色に咲く桜として知られる。

淡紅紫色に咲く桜として知られる。

左手が御衣黄(ぎょいこう)と呼ばれる八重桜。

左手が御衣黄(ぎょいこう)と呼ばれる八重桜。

白色から淡緑色に咲く桜。

白色から淡緑色に咲く桜。

そのため桜の時期になると、左が白系、右が紅系の桜が咲き、社殿前が紅白に彩られる。

そのため桜の時期になると、左が白系、右が紅系の桜が咲き、社殿前が紅白に彩られる。

かつては拝殿前ではなく境内に植えられていた2本の八重桜だったとの事だが、こうして拝殿前を彩る美しさが特徴的で、今では当社のシンボルとも云える。

境内の左手には願掛け公孫樹。

立派な銀杏の木。

立派な銀杏の木。

その周辺が絵馬掛・御籤掛として整備されているため願掛公孫樹と呼ばれる。

その周辺が絵馬掛・御籤掛として整備されているため願掛公孫樹と呼ばれる。

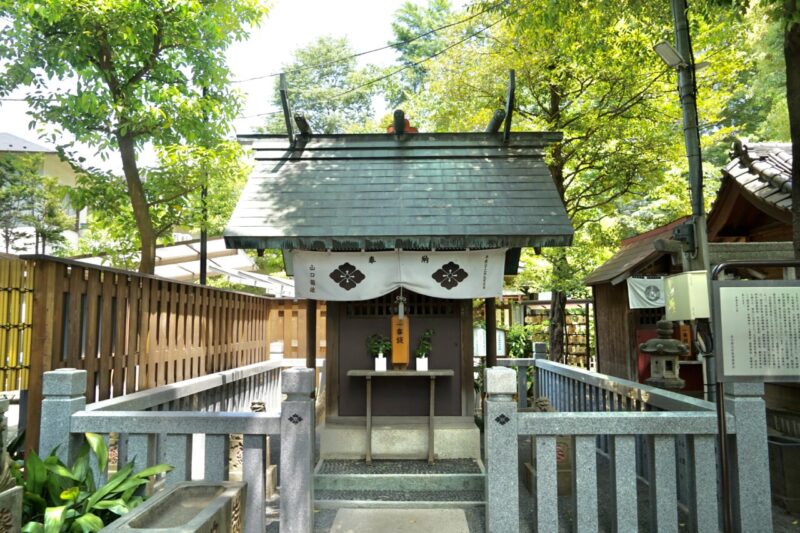

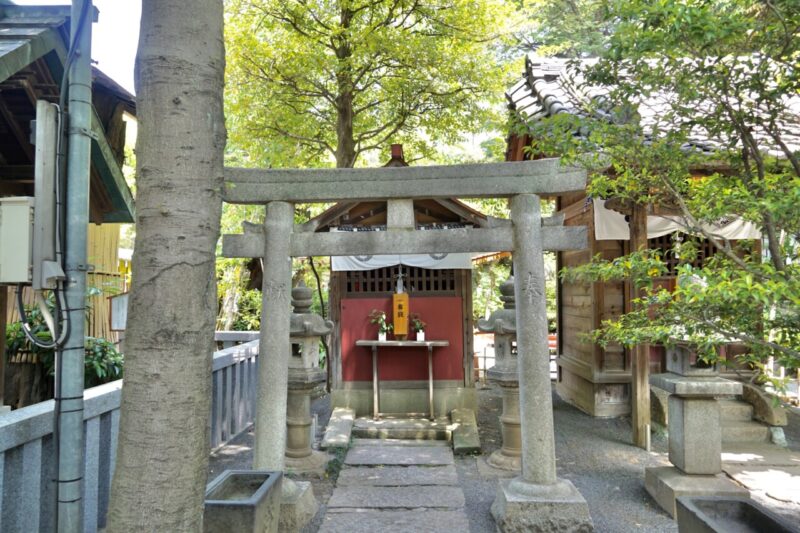

元々当地に鎮座していた一本杉神明宮などの境内社

境内社は社殿の左手に並ぶ。

一番右手は菅原神社と三峯神社の合殿。

一番右手は菅原神社と三峯神社の合殿。

扁額にも「菅原神社」「三峯神社」の文字。

扁額にも「菅原神社」「三峯神社」の文字。

更に左手に天祖神社。

元々、当地に鎮座していた「一本杉神明宮」がこちらで、現在は当社の境内末社として整備。

元々、当地に鎮座していた「一本杉神明宮」がこちらで、現在は当社の境内末社として整備。

令和元年(2019)には当社の御遷座百五十年を迎え記念事業として玉垣も整備。

令和元年(2019)には当社の御遷座百五十年を迎え記念事業として玉垣も整備。

一本杉の由来となった旧御神木(推定樹齢1,000年)も切り株の状態で社殿裏手に保存されている。

一本杉の由来となった旧御神木(推定樹齢1,000年)も切り株の状態で社殿裏手に保存されている。

境内左手には立派な神楽殿。

多くの絵馬や額が掛けられており、当社の歴史を伝える。

多くの絵馬や額が掛けられており、当社の歴史を伝える。

渋沢栄一の氏神様・ゆかりの神社

当社の拝殿には「七社神社」の扁額(社号額)。

当社の氏子であった渋沢栄一による揮毫。

当社の氏子であった渋沢栄一による揮毫。

幕末から大正時代にかけての武士・官僚・実業家。

第一国立銀行など多くの銀行の設立を指導した他、東京証券取引所、東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙、田園都市(現・東急)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、キリンビール、サッポロビール、東洋紡績、大日本製糖、明治製糖など、多種多様の企業の設立に関わり、その数は500以上と云われていている。

この事から「日本資本主義の父」とも称される他、「私利を追わず公益を図る」の理念を貫き通したため、財閥を作らなかった事でも知られる。

2024年7月3日発行の新一万円札の顔となった。

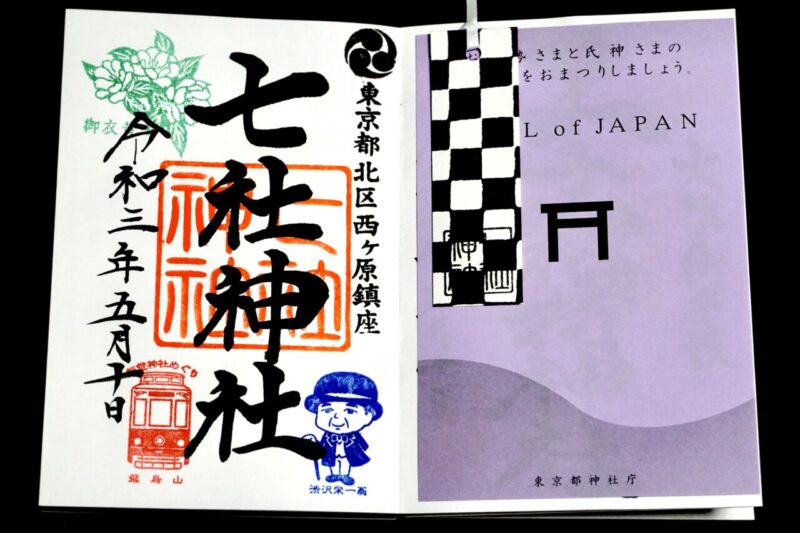

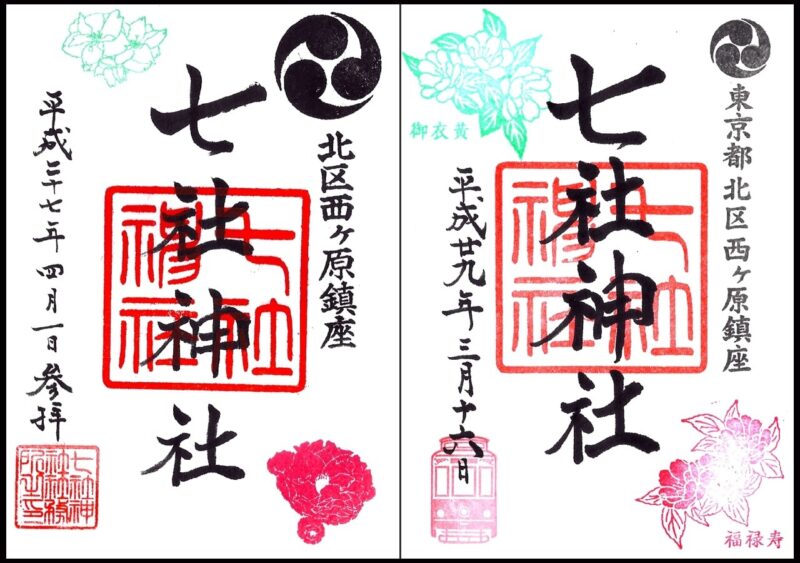

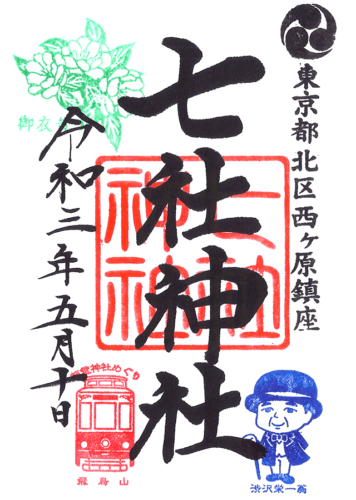

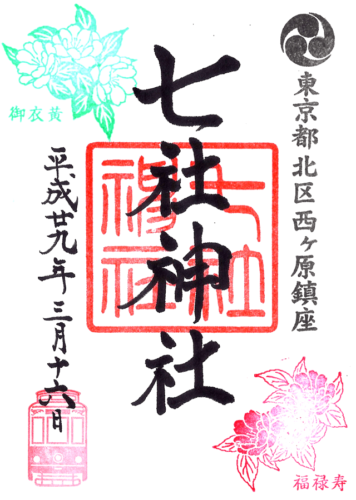

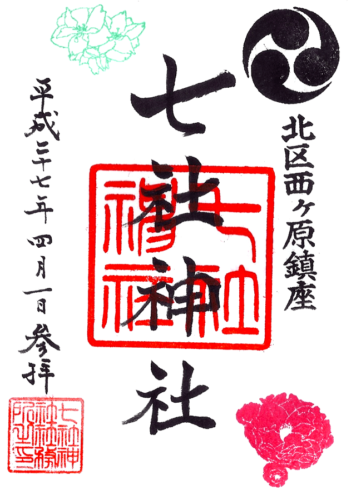

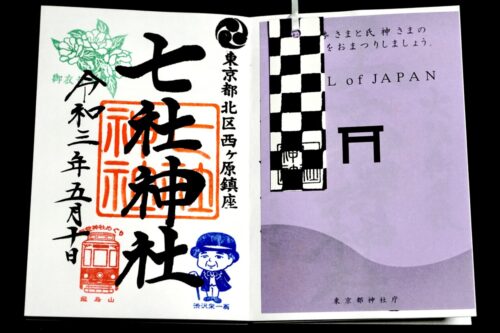

御朱印・月替りの透かし御朱印

御朱印は「七社神社」の朱印。

御衣黄・渋沢栄一翁・都電のスタンプ付き。(現在は基本的に透かし御朱印の授与になっている)

御衣黄・渋沢栄一翁・都電のスタンプ付き。(現在は基本的に透かし御朱印の授与になっている)

現在は基本的に月替りの透かし御朱印(かさね御朱印)での授与となっている。

詳細は公式サイトにて。

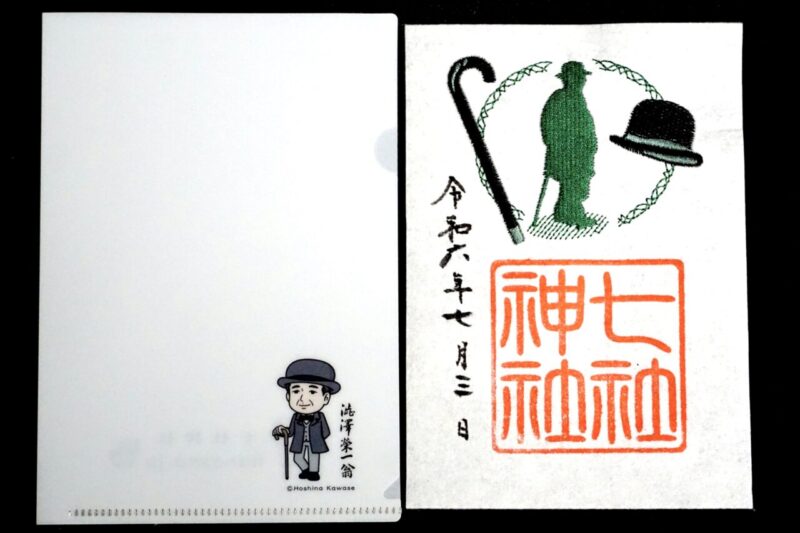

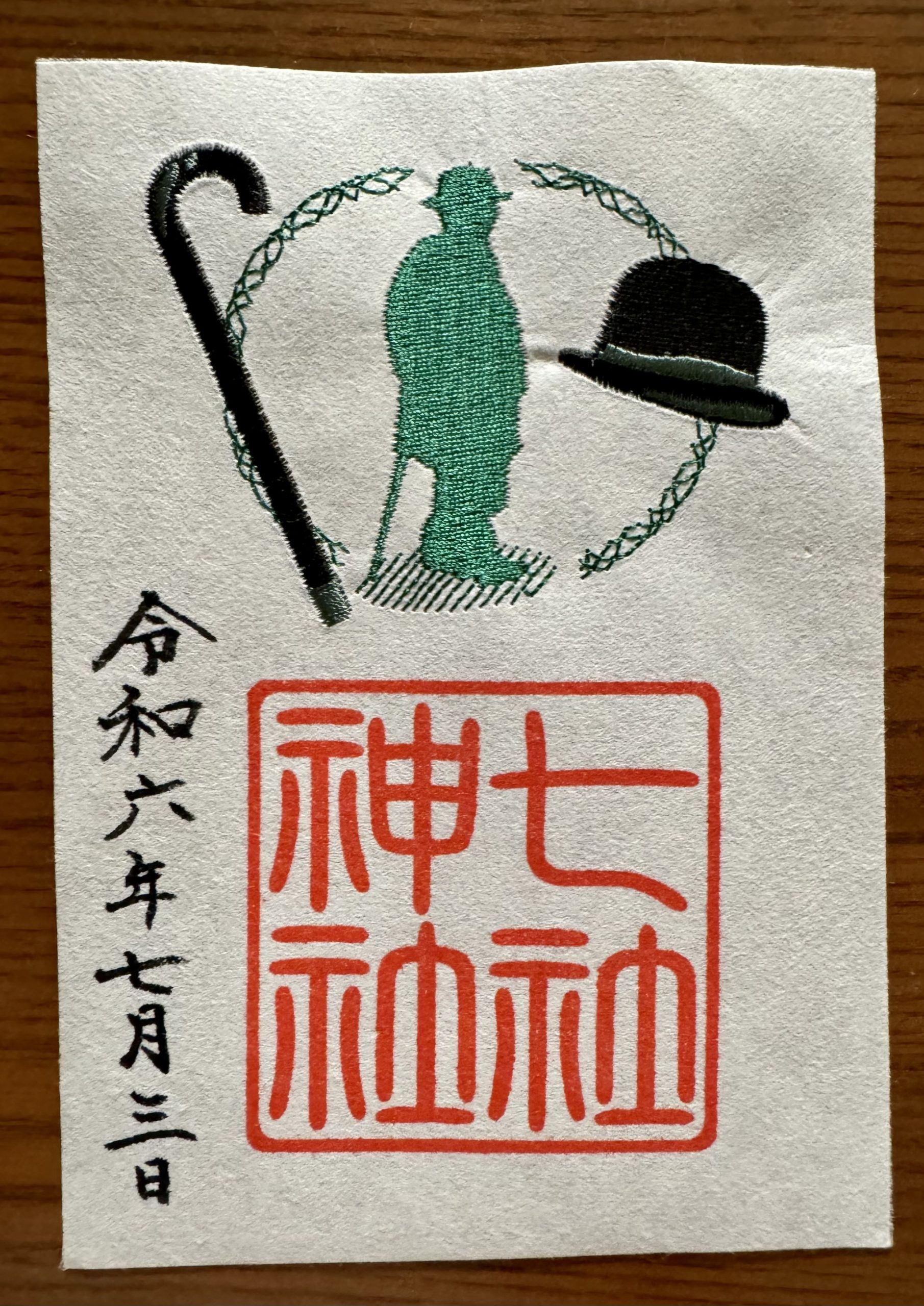

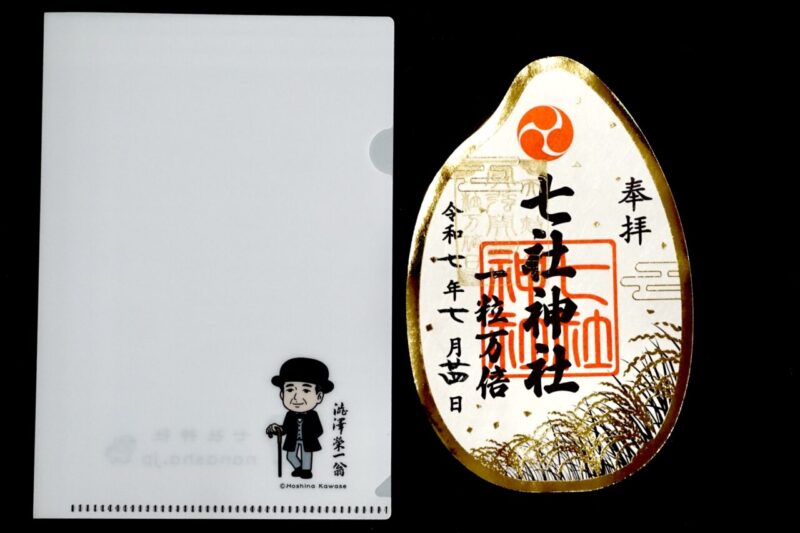

渋沢栄一翁の紙縫御朱印

2024年7月3日の新紙幣発行を記念した御朱印を同日より授与。

新一万円札の顔となった渋沢栄一の姿を模した紙縫(刺繍入り)御朱印。

新一万円札の顔となった渋沢栄一の姿を模した紙縫(刺繍入り)御朱印。

渋沢栄一翁の姿にハットとステッキ。

渋沢栄一翁の姿にハットとステッキ。

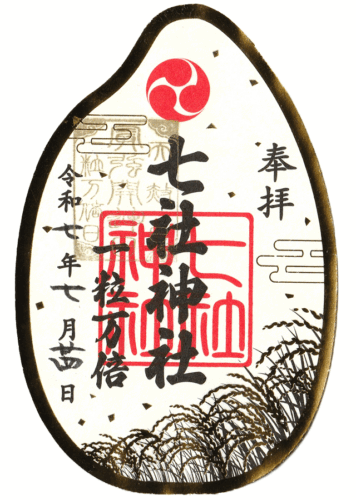

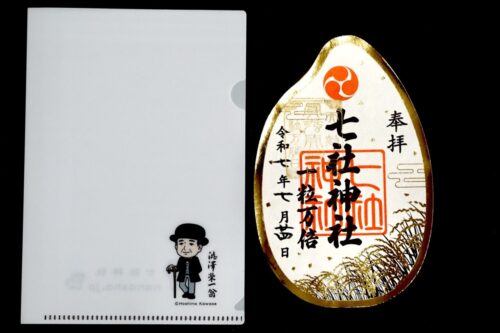

米粒の形をした一粒万倍日限定御朱印

一粒万倍日限定で一粒万倍御朱印を授与。

米粒の形をした金の箔押し仕様の御朱印。

米粒の形をした金の箔押し仕様の御朱印。

この日は一粒万倍日・天赦日が重なる最強開運日だったので特別印入り。

この日は一粒万倍日・天赦日が重なる最強開運日だったので特別印入り。

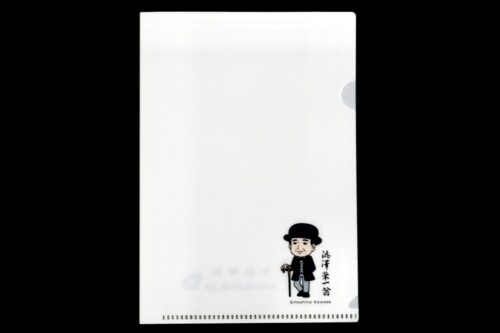

特製のクリアファイル付き。

特製のクリアファイル付き。

「一粒の籾が万倍にも実り立派な稲穂になる」と云う意味合い。

一粒万倍日は何事を始めるにも良い吉日とされる。

「天が万物の罪を赦す日」とされる。

この日に始めたことは全て成功するとも云われる大吉日。

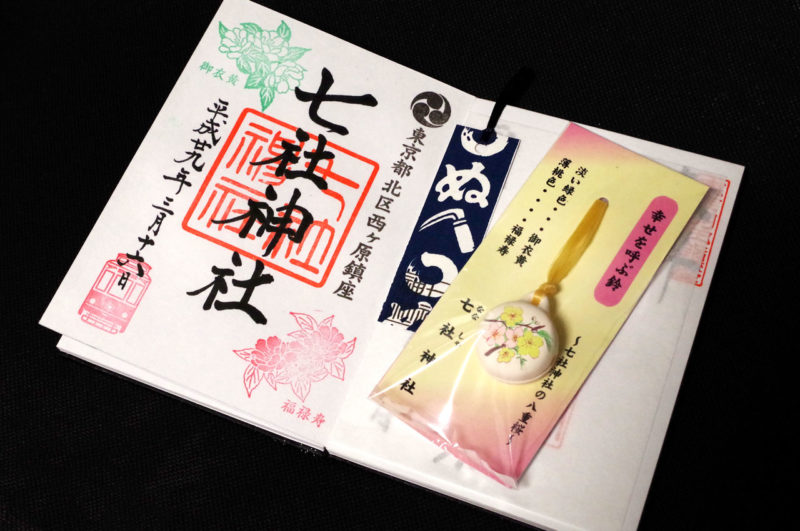

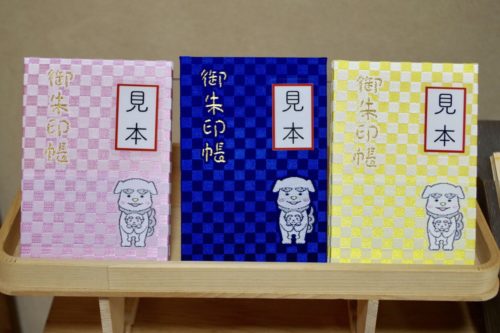

子守犬の御朱印帳・渋沢栄一の授与品など

オリジナルの御朱印帳も用意。

市松模様に可愛らしい子守犬をデザインした御朱印帳で、桃色・青色・黄色の3色を用意。

市松模様に可愛らしい子守犬をデザインした御朱印帳で、桃色・青色・黄色の3色を用意。

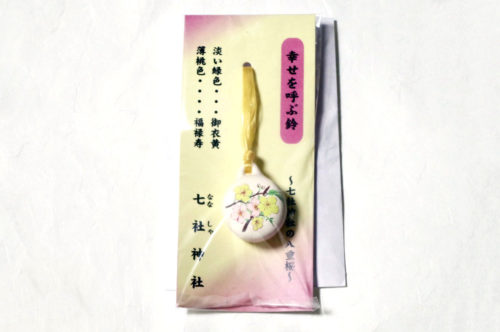

授与品としても御衣黄と福禄寿を使用したものが授与されるように。

「幸せを呼ぶ鈴」は御衣黄と福禄寿をデザインした当社オリジナルの御守。

「幸せを呼ぶ鈴」は御衣黄と福禄寿をデザインした当社オリジナルの御守。

また渋沢栄一の氏神でゆかりの神社と云う事で関連した授与品も用意。

「成功・発展守」と絵馬。

「成功・発展守」と絵馬。

グランド・オールド・マンとして渋沢栄一のシルエットをデザインしている。

グランド・オールド・マンとして渋沢栄一のシルエットをデザインしている。

また当社のすぐ近くに渋沢史料館も。

2021年の放映時はNHK大河ドラマ『青天を衝け』の大河ドラマ館もあり、当社の境内にも案内板が置かれていた。

2021年の放映時はNHK大河ドラマ『青天を衝け』の大河ドラマ館もあり、当社の境内にも案内板が置かれていた。

所感

江戸時代までは別当寺「無量寺」の境内に鎮座し、神仏習合の中で「七所明神社」と称され、西ヶ原の鎮守として崇敬を集めた当社。

神仏分離で独立し現在地に遷座し、渋沢栄一の氏神としても崇敬を集めた。

普段から静かで良い空気の神社であるが、御衣黄と福禄寿という紅白の花を咲かせる八重桜はとても美しく、桜の季節に参詣するとより素晴らしさを感じる事ができるだろう。

御朱印や御朱印帳、授与品の展開など、色々と努力されているのが伝わる神社であり、参拝者へのお心遣いも有り難く頭が下がる。

参拝するとより一層良さが伝わる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円(紙縫御朱印・一粒万倍御朱印)

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 一粒万倍/最強開運日

- 渋沢栄一翁紙縫(刺繍)

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

市松模様に可愛らしい子守犬をデザインした御朱印帳。

桃色・青色・黄色の3色を用意。

- 社務所掲示

- 社務所掲示

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

クリアファイル

初穂料:─

社務所にて。

御朱印を頂くと一緒に下さったクリアファイル。

- クリアファイル

- クリアファイル・一粒万倍御朱印

しおり

初穂料:─

社務所にて。

御朱印を頂くと一緒に下さったしおり。

- 御朱印・しおり

- しおり(2017年)

幸せを呼ぶ鈴

初穂料:700円

社務所にて。

当社の拝殿前に咲く八重桜の御衣黄・福禄寿をデザインした当社オリジナルの鈴守。

参拝情報

参拝日:2025/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/07/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/05/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/01(御朱印拝受)

コメント