神社情報

髙靇神社(たかおじんじゃ)

御祭神:日本武尊命・龍蛇神・高靇ノ命

社格等:村社

例大祭:10月17日

所在地:千葉県松戸市六高台1-15

最寄駅:元山駅・五香駅・六実駅

公式サイト:─

御由緒

その昔「一、二世紀頃」景行天皇の皇子「日本武尊」は、天皇の勅命を受けて東国「東海、関東地方の十二か国」に向かい、大和朝廷に反逆する豪族を平定したとの伝説がある。その十二か国に総の国「令制国以前で上総、下総の国はない」が含まれている。それ故、この地には、国土安穏、必勝祈願、家紋繁栄等の願いが叶う神として「日本武尊命」をご祭神とする神社が数多く、髙靇神社もご祭神の一つとして祀っている。

明治に入ると、五香六実地区は、明治二年に旧幕府の放牧地「馬の放牧地だった小金原中野牧」を開墾入植するという「荊の道」から始まる。

五香六実の歴史「開墾百年記念の資料」によると、開墾地は、非常にやせた土地で、且つ旱魃、長雨や火災等に度々襲われたため、明治四年に香実会所「重労働に付けない婦女子のために、竹皮の草履、線香作り等を指導していた場所」に万難を排除する神である出雲大社の龍蛇神が勧請されたものと記述されている。蛇は水神として信仰され、川や池沼の神として農耕の神となり、雨と結びつき雷神となり、また海の神ともなり豊漁を祈り龍宮の神とも呼ばれている。龍蛇神の信仰で最も有名なのが出雲大社の「龍蛇神講」である。

八百万の神々が出雲に集まる旧暦十月「十月下旬〜十二月上旬」その頃は、風が強く、海が荒れ、出雲大社近くの「稲佐の浜」に「ウミヘビ」が打ち上げられる。その蛇は、大国主大神の使いの神として、八百万の神々を先導する神と信じられた。人々は、祝福をもたらす神「龍蛇さま」と呼び信仰してきた。「出典:出雲大社紫野協会」

一方、晴雨を祈る天候安定の神である髙靇ノ命「たかおかみのみこと」は、水神の神である。農業が生活の基盤であった頃、日照りや長雨は重大な問題で、その際、朝廷や為政者達は、各地の寺社に祈祷を命じた。特に有名なのが、京都の貴船神社「きふねじんじゃ」や奈良の丹生川上神社「にうかわかみじんじゃ」で、いずれも「髙靇ノ命」を祭神としている。

髙靇神社も大山阿夫利神社「創建は二千二百余年前と伝えられている国幣神社」の髙靇ノ命を勧請して祭神としているため、当神社は、「日本武尊命」、「龍蛇神」及び「高靇ノ命」の三つの神が祭神として祀られている。祈雨の神社でご神体とされることが多い、この命は、神話によると伊弉諾尊「いざなぎのみこと」が火の神・軻遇突智「かぐつち」を斬った際に生まれたとされる神の一人である。靇「おかみ」は、龍を示す語で、龍は古くから水神とされてきた。当神社は、「髙靇ノ命」の髙靇を神社名にしたものと推定されるが、定かなことは不明である。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2019/04/12

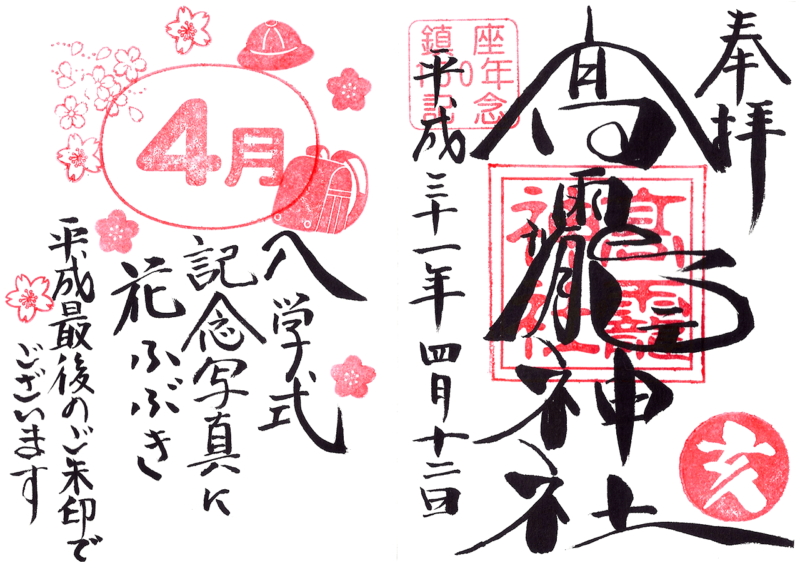

御朱印

初穂料:500円(一部書き置き御朱印)・700円(限定見開き御朱印)・1,000円(一部特別御朱印)

社務所にて。

※月替りの御朱印・限定御朱印・書き置き御朱印など多数の御朱印を用意。

9:00-17:00(12:00-13:00は対応不可)

御朱印定休日

月曜・水曜・第3金曜・月の最終日は御朱印を頂けない

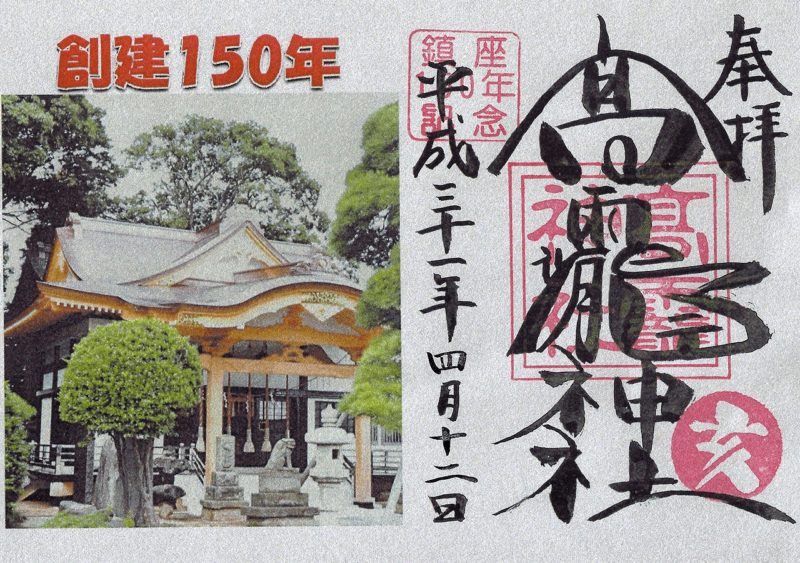

御朱印帳

創建150年オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

創建150年を記念した御朱印帳。

龍をデザインした御朱印帳。

汎用御朱印帳

初穂料:1,500円(小)・2,800円(大タテ)・3,000円(大ヨコ)

社務所にて。

中々見る事ができない特大サイズの汎用御朱印帳も用意。

タテ型とヨコ型。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

歴史考察

五香六実鎮守の髙靇(たかお)神社

千葉県松戸市六高台に鎮座する神社。

旧社格は村社で、五香・六実の鎮守。

明治以降に五香・六実が開墾された際に鎮守として創建。

「髙靇神社」と書いて「たかおじんじゃ」と読む。

当社の境内や資料では「髙」を異字体で記している場合が多いが、通常の「高」も併用。

平成三十年(2018)度には創建150年を迎え、数多くの境内整備が行われた。

最近は様々な個性的な御朱印を用意するようになり、一部では人気を博している。

江戸時代まで馬の放牧地だった小金牧

社伝によると、明治二年(1869)に創建とされる。

明治以降に開墾された五香(ごこう)・六実(むつみ)地区の鎮守として創建されたと云う。

慶長十九年(1614)、幕府は下総台地(現・千葉県北部)を「小金牧」として、幕府の軍馬育成のための放牧地に制定。

江戸時代の当地を含めた広い一帯は、原野が広がり人の入植もない土地であった。

江戸時代に幕府によって軍馬育成のため設置された放牧場。

遡ると平安時代以前の古くから軍馬育成の地として知られ、慶長十九年(1614)には幕府によって制定されたとされる。

現在の千葉県北西部の下総台地のかなり広い範囲にあたる。

享保年間(1716年-1736年)、小金牧は5つの牧(放牧場)の構成となる。

そのため小金五牧と称される事もあった。

・上野牧(柏市・流山市に広がっていた牧)

・高田台牧(柏市高田・西原を含む十余二にあった牧)

・中野牧(松戸市・柏市・鎌ケ谷市・白井市に及ぶ小金牧最大の牧)

・下野牧(鎌ケ谷市・船橋市・八千代市・習志野市・千葉市に及ぶ広大な牧)

・印西牧(印西市・白井市・印旛沼北岸に及ぶ広大な牧)

現在の五香・六実などの当地周辺は、小金牧最大の牧であった「中野牧」に属していた。

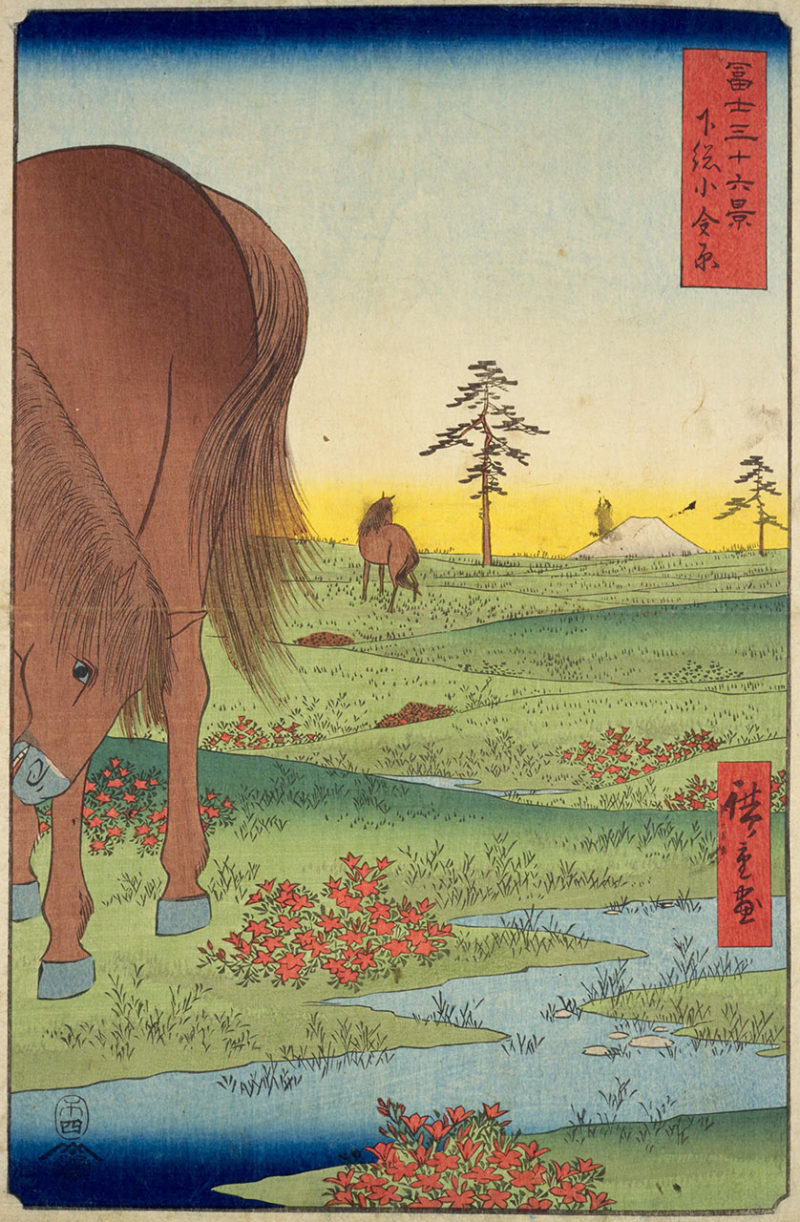

歌川広重も描いた小金牧

こうした小金牧については、歌川広重も描いている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

小金牧は「下総小金原」として描かれ、幕府直属の牧の様子を描いている。

平原に放牧中の馬が大きく描かれているのが特徴的。

『冨士三十六景』シリーズの中で動物が主題となるのは本作のみ。

こうした小金牧の中の最大の広さを誇った中野牧に属していた当地周辺。

江戸時代までは、開墾も人の入植もない、ただただ原野が広がっていた土地であった。

明治に入り小金牧が開墾・五香六実の地名由来

明治二年(1869)、小金牧や佐倉牧など下総台地の牧が廃止。

東京府管轄で開墾が開始された。

小金牧最大の地である中野牧も開墾。

当地周辺を含め、非常に痩せた土地であったため、開墾は困難を極めた。

当社には開墾百年記念碑などが残る。

当社には開墾百年記念碑などが残る。

それぞれの牧で開墾され入植が始まった土地は、開墾の順序により新しい地名が付与。

・初富(はつとみ)/小金牧・中野牧(鎌ケ谷市)

・二和(ふたわ)/小金牧・下野牧(船橋市)

・三咲(みさき)/小金牧・下野牧(船橋市)

・豊四季(とよしき)/小金牧・上野牧(柏市)

・五香(ごこう)/小金牧・中野牧(松戸市)

・六実(むつみ)/小金牧・中野牧(松戸市)

・七栄(ななえ)/佐倉牧・内野牧(富里市)

・八街(やちまた)/佐倉牧・柳沢牧(八街市)

・九美上(くみあげ)/佐倉牧・油田牧(香取市)

・十倉(とくら)/佐倉牧・高野牧(富里市)

・十余一(とよいち)/小金牧・印西牧(白井市)

・十余二(とよふた)/小金牧・高田台牧(柏市)

・十余三(とよみ)/佐倉牧・矢作牧(成田市)

当社が鎮守する五香(ごこう)・六実(むつみ)は、5番目と6番目に付けられた地名になる。

五香六実の鎮守として創建・三柱を祀る

それぞれの開墾地には、集落ごとに神社が建立。

当社も開墾された五香・六実の鎮守として創建。

日本武尊を祀る神社として地域の鎮守を担い、村社に列した。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

明治四年(1871)、香実会所に万難を排除する神・「出雲大社」の龍蛇神を勧請。

現在は当社の御祭神の一柱として祀られている。

現在は当社の御祭神の一柱として祀られている。

「出雲大社」に全国の八百万の神々が集まる神無月に、神々の先導役をする御使神。

龍蛇神を信仰する組織として龍蛇神講が出雲大社教では現在も結成されている。

災難除けの守護神として信仰を集めた。

更に「大山阿夫利神社」より、高龗神(高靇ノ命)を勧請。

当社の社号「髙靇神社(たかおじんじゃ)」は、この御祭神に由来する。

神産みにおいて伊邪那岐(いざなぎ)が迦具土(かぐつち)を斬り殺した際に生まれた神。

「龗」は「龍の古語であり、水や雨を司る龍【水神】として信仰を集めた。

神奈川県伊勢原市の大山に鎮座する神社。

延喜式内社の古社で、古くから「雨降山」として信仰を集め、雨乞いの対象となった。

多くの武家からの崇敬を集めた他、江戸時代には大山講が関東各地に組織され、大山詣として大勢の庶民が参詣し、江戸から神社への道は大山道(現在の246号など)として整備された。

こうして当社は五香・六実の鎮守として、日本武尊・龍蛇神・高龗神(高靇ノ命)の三柱を祀り、崇敬を集めた。

明治の古地図・創建150年記念奉納事業の境内整備

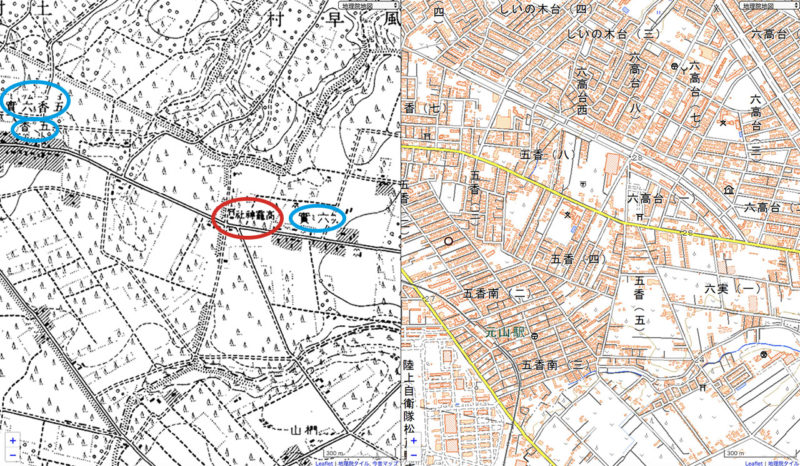

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社の鎮座地で、鎮座地は今も昔も変わらない。

明治の地図にも「髙靇神社」を見る事ができ、地域の目印になるような存在であった。

五香六実の地名も見る事ができ、こうした地域一帯の鎮守を担った。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十六年(1971)、現在の鳥居を建立。

平成二十九年(2017)、創建150年記念奉納事業が開始。

平成三十一年(2019)4月まで多くの境内整備が行われ現在に至る。

平成三十一年(2019)4月まで多くの境内整備が行われ現在に至る。

境内整備と共に御朱印の授与も開始。

現在では数多くの個性的な御朱印で人気を博している。

境内案内

県道281号沿いに鎮座・髙靇(たかお)神社

最寄駅は元山駅からは徒歩10分ほど、五香駅・六実駅からは徒歩20分ほどの場所に鎮座。

千葉県道281号松戸鎌ケ谷線沿いに鳥居が設けられている。

千葉県道281号松戸鎌ケ谷線沿いに鳥居が設けられている。

鳥居の両脇には社号の看板。

読み方が分かりにくい神社のため「髙靇神社(たかおじんじゃ)」とふり仮名が振ってある。

読み方が分かりにくい神社のため「髙靇神社(たかおじんじゃ)」とふり仮名が振ってある。

鳥居は昭和四十六年(1971)に建立されたもの。

鳥居は昭和四十六年(1971)に建立されたもの。

こちらの扁額には「高靇神社」と、異字体ではない通常の高を使用している。

こちらの扁額には「高靇神社」と、異字体ではない通常の高を使用している。

創建150年記念事業で新しくなった境内

鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

参道や境内の多くは平成二十九年(2017)より開始した、創建150年記念奉納事業で整備。

参道や境内の多くは平成二十九年(2017)より開始した、創建150年記念奉納事業で整備。

参道途中に狛犬。

昭和二十一年(1946)に奉納された狛犬。

昭和二十一年(1946)に奉納された狛犬。

戦後すぐに奉納された狛犬で、地域の復興を願ったものであろう。

戦後すぐに奉納された狛犬で、地域の復興を願ったものであろう。

その先の燈籠は真新しい。

創建150年記念で奉納された燈籠で、2019年4月参拝時は、また一部が建立中であった。

創建150年記念で奉納された燈籠で、2019年4月参拝時は、また一部が建立中であった。

社殿の手前、右手に手水舎。

龍の吐水口から水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口から水が出て身を清める事ができる。

社殿と拝殿前の松の木・龍蛇神の碑

参道の正面に社殿。

拝殿前に大きな松の木があり、参道からは拝殿を隠すようにも見える。

拝殿前に大きな松の木があり、参道からは拝殿を隠すようにも見える。

大きな松の木の先に真新しさを感じる社殿。

大きな松の木の先に真新しさを感じる社殿。

こちらも創建150年記念奉納事業で平成二十九年(2017)改修されたばかり。

こちらも創建150年記念奉納事業で平成二十九年(2017)改修されたばかり。

また新しさを感じる拝殿は、木と鉄筋コンクリートを組み合わせ美しい仕上がり。

また新しさを感じる拝殿は、木と鉄筋コンクリートを組み合わせ美しい仕上がり。

唐破風と千鳥破風の屋根。

唐破風と千鳥破風の屋根。

社殿後方は覆殿になっていて、本殿が納められている。

社殿後方は覆殿になっていて、本殿が納められている。

拝殿前には一対の碑。

左が降龍で、右が昇龍。

左が降龍で、右が昇龍。

背面には「龍蛇神」と記してあり、当社の御祭神の一柱である龍蛇神の碑となる。

背面には「龍蛇神」と記してあり、当社の御祭神の一柱である龍蛇神の碑となる。

「出雲大社」に全国の八百万の神々が集まる神無月に、神々の先導役をする御使神。

災難除けの守護神として信仰を集めた。

なお、この龍蛇神の碑は二代目。

初代は駐車場側にひっそりと移転して残るが、改修前はこちらが拝殿前に置かれていた。

初代は駐車場側にひっそりと移転して残るが、改修前はこちらが拝殿前に置かれていた。

大師堂・五香六実の歴史を伝える石碑・力石

拝殿手前、右手に大師堂。

神仏習合を今も伝える一画で、空海(弘法大師)を祀る。

神仏習合を今も伝える一画で、空海(弘法大師)を祀る。

碑には「南無大師遍照金剛」の文字。

碑には「南無大師遍照金剛」の文字。

境内に大師堂があるのは、当社が新四国八十八箇所霊場を担うため。

東葛印旛大師を巡る八十八箇所霊場のうち、当社は第32番に指定。

東葛印旛大師を巡る八十八箇所霊場のうち、当社は第32番に指定。

境内には多くの石碑。

「史跡 香実会所」の碑で、古くはこの香実会所に龍蛇神を祀ったと伝わる。

「史跡 香実会所」の碑で、古くはこの香実会所に龍蛇神を祀ったと伝わる。

重労働に付けない女性のために、草履作りなどを指導していた場所。

開墾百年記念碑。

明治に五香・六実が開墾された歴史を伝える。

明治に五香・六実が開墾された歴史を伝える。

参道の左手にも石碑。

左右が出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の碑で、真ん中が「伊勢神宮」「三峯神社」「古峯神社」の碑で、地域での参詣を伝えている。

左右が出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の碑で、真ん中が「伊勢神宮」「三峯神社」「古峯神社」の碑で、地域での参詣を伝えている。

社務所の手前に2つの力石。

地域の住民が力比べに使ったもの。

地域の住民が力比べに使ったもの。

どちらも中々の大きさ。

どちらも中々の大きさ。

境内の左手には神輿庫。

展示も兼ねていてガラス張りになっているのが嬉しい。

展示も兼ねていてガラス張りになっているのが嬉しい。

数多くの個性的な御朱印・創建150年御朱印帳

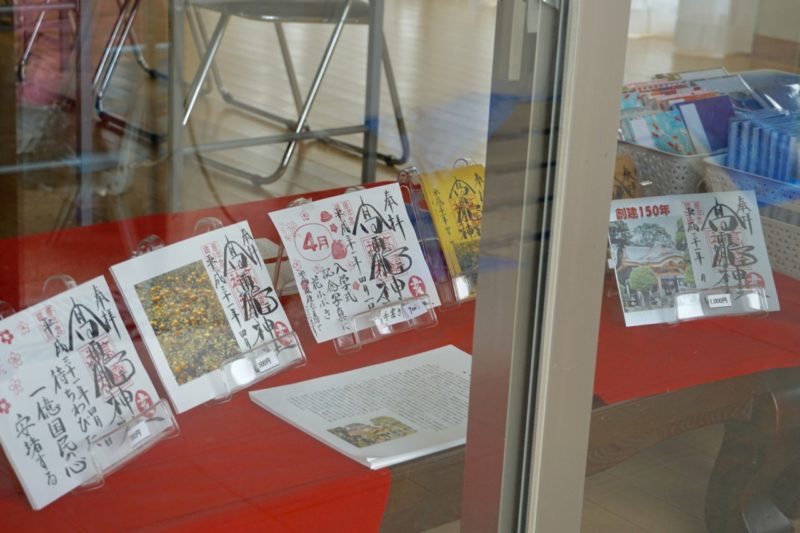

御朱印は社務所にて。

右手の窓が御朱印対応場所になっていて、とても丁寧に快く対応して頂ける。

右手の窓が御朱印対応場所になっていて、とても丁寧に快く対応して頂ける。

9:00-17:00(12:00-13:00は対応不可)

御朱印定休日

月曜・水曜・第3金曜・月の最終日は御朱印を頂けない

当社の御朱印は数多く用意してあり「髙靇神社」の書体だけでなく、デザインも個性的。

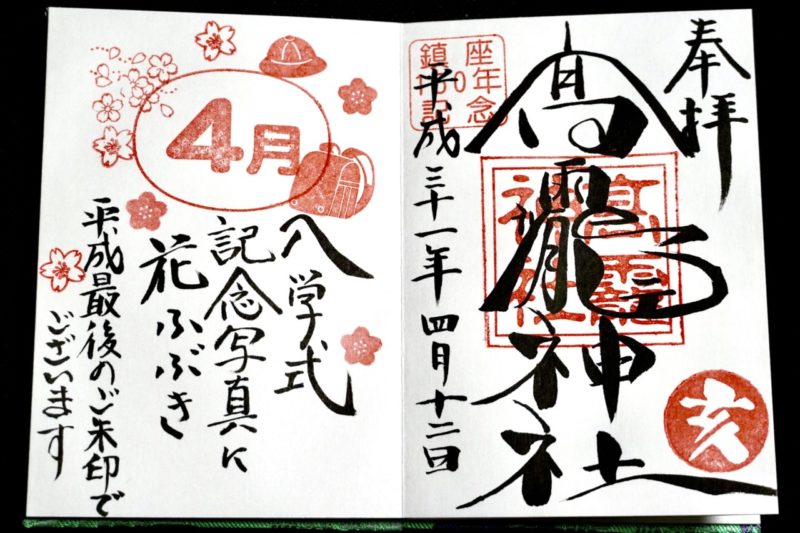

2019年4月に頂いた4月限定の月替り御朱印には、「平成最後のご朱印でございます」の添え書き。

2019年4月に頂いた4月限定の月替り御朱印には、「平成最後のご朱印でございます」の添え書き。

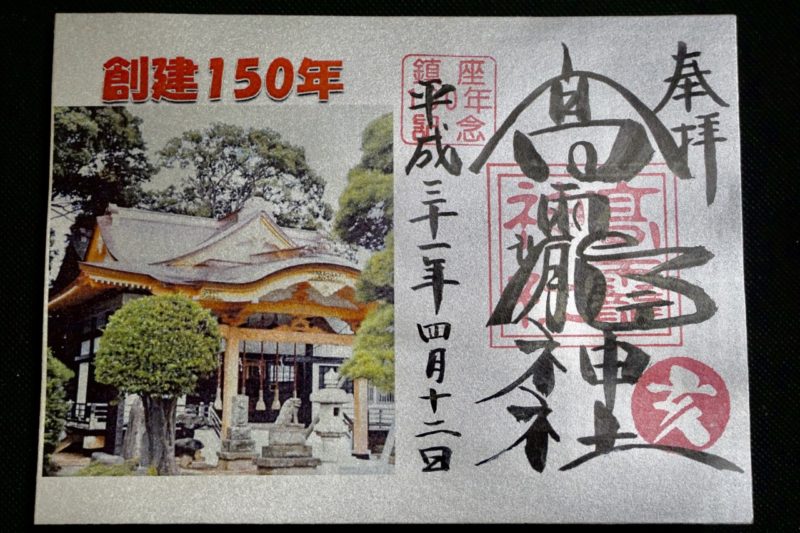

創建150年を記念した別紙の御朱印では、銀色の用紙を使った特別製。(2019年4月で授与終了)

創建150年を記念した別紙の御朱印では、銀色の用紙を使った特別製。(2019年4月で授与終了)

月替りの御朱印・限定御朱印・書き置き御朱印など多数の御朱印を用意されているので、好きなのをお受けするのがよいだろう。

月替りの御朱印・限定御朱印・書き置き御朱印など多数の御朱印を用意されているので、好きなのをお受けするのがよいだろう。

オリジナルの御朱印帳も用意。

創建150年を記念したオリジナルの御朱印帳は龍をデザイン。

創建150年を記念したオリジナルの御朱印帳は龍をデザイン。

所感

五香六実地区の鎮守として創建した当社。

かつては幕府の軍馬育成のため設置された放牧場であった小金牧。

そうした小金牧のうち最大の牧であった中野牧に属していたのが当地周辺。

明治になり開墾入植が始まった当時の困難は並々ならぬものであったと思う。

五香・六実と云う地名は開墾順に付けられた地名で、5番目と6番目に開墾された事を意味する。

当社はそうした開墾されたばかりの守護神として地域を見守っていたのであろう。

創建150年の記念事業によって社殿を含め境内はとても綺麗に整備。

最近は個性的な御朱印でも注目を集めていて、色々と努力されている良い神社だと思う。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(覆殿) ]

[ 龍蛇神碑 ]

[ 石灯籠 ]

[ 大師堂 ]

[ 石碑 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 石碑 ]

[ 神輿庫 ]

[ 力石 ]

[ 石碑 ]

[ 旧龍蛇神碑 ]

コメント

六高台に40年程前から居住している者です。毎年元旦に貴神社と松戸神社に初詣に出かけて居ります。今年も概ね1時間余並んでやっと参拝が出来ました。尚、松戸神社と比較しますと行列は松戸神社の方が長い様に思います。但し、参拝迄の行列時間は短くて済みます。松戸神社の場合は拝殿前に係員が居て6列並ばせて参拝させて居ます。貴神社の場合は家族単位が多いので概ね2名単位です。以前と段違いに参拝者が増加している現状を踏まえて参拝の効率化を図って頂きたいと思います。来年に向けて宜しくお願い致します。