目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

調布の総鎮守・布多天神社

東京都調布市調布ヶ丘に鎮座する神社。

延喜式内社の小社とされる古社で、旧社格は郷社で調布の総鎮守とされる。

延喜式に「布多天神社」と記されている事から、菅原道真公を起源にもたない天神さま。

創建時から少名毘古那神を御祭神としていて、現在地に遷座時に菅原道真公を合祀。

甲州街道にあった布田五宿の総鎮守であったため「五宿天神」とも称された。

毎月25日には天神市や奉納神楽が行われる他、毎月第2日曜には骨董市を開催。

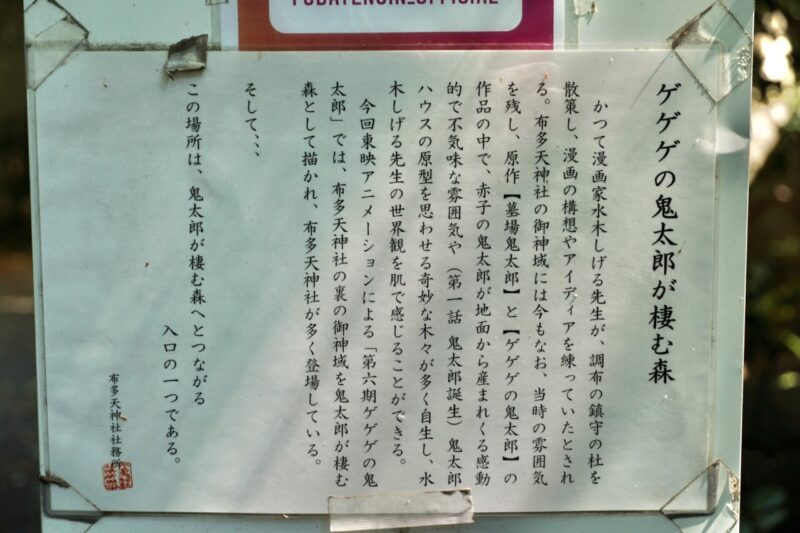

水木しげる著『ゲゲゲの鬼太郎』では本殿の裏の森に鬼太郎が住んでいる設定となっていて、『ゲゲゲの鬼太郎』の聖地として知られる。

神社情報

布多天神社(ふだてんじんしゃ)

御祭神:少名毘古那神・菅原道真公

社格等:延喜式内社(小社)・郷社

例大祭:9月25日

所在地:東京都調布市調布ヶ丘1-8-1

最寄駅:調布駅

公式サイト:http://fudatenjin.or.jp/

御由緒

当神社は延喜式(第六十代醍醐天皇の延長五(927)年に制定された法典)第九巻に名を列ねる多摩郡でも有数の古社である。もと多摩川畔の古天神というところにあったが、文明(1469~87)年間多摩川の洪水を避けて、現在に遷座された。其の折、祭神少名毘古那神に菅原道真命を配祀したと伝えている。

社伝によれば往古、広福長者という人が当社に七日七夜参籠して神のお告げをうけ、布を多摩川にさらし調えて、朝廷に献上した。これが本朝における木綿の初めとされる。帝この布に調布(テツクリ)と名つけられ以来この辺りを調布の里とよぶようになったという。

本殿は宝永三(1706)年、覆殿は昭和四十年、幣殿拝殿向拝は昭和六十年の造営にかかる(社殿約七十二坪)。

毎月二十五日の例祭日に奉納神楽があり境内には市がらち参拝者で賑わう。末社に金毘羅神社、稲荷神社、御嶽神社、祓戸神社、疱瘡神社、大鳥神社、厳島神社がある。(境内の掲示より)

歴史考察

古代より創建の古社・菅公より古い天神さま

創建年代は不詳。

社伝では、垂仁天皇の御代(BC29年-70年)の創建と伝える。

創建時は現在より南側の多摩川沿い(現・布田5丁目付近)に鎮座。

旧鎮座地は「天神さま」である当社が鎮座していた事から「古天神」と呼ばれた。

古くから「布多天神」と称され崇敬を集めた。

少名毘古那神(少彦名神)を祀る神社であり、菅原道真公生誕よりも以前から「天神」と呼ばれていた古社である。

少名毘古那神(少彦名神)を祀る神社であり、菅原道真公生誕よりも以前から「天神」と呼ばれていた古社である。

「出雲大社」の御祭神で知られる大国主(おおくにぬし)の国造りに際し、天乃羅摩船(あめのかがみのふね)乗って波の彼方より来訪したとされる神。

国造りの協力神・常世の神・医薬・温泉・禁厭・穀物・知識・酒造・石の神など多様な性質を持ち、各地で信仰を集めた。

調布の地名由来・万葉集に載る和歌

当社の社伝には、調布についての地名由来の伝承も残る。

延暦十八年(799)、広福長者という人物が当社に七日七夜参籠したところ、神のお告げを受け布の製法を教えられたと云う。

お告げの通り、布を多摩川にさらし調えて朝廷に献上した。

これが我が国の木綿の始まりとされる。

当時の天皇である桓武天皇は非常に喜び、この布に「調布(てつくり)」と名付けた。

以来、この辺りを「調布の里」と呼ぶようになったと云う。

日本に現存する最古の和歌集『万葉集』にも当社周辺の歌と思われる東歌が掲載。

多摩川に さらすてづくり さらさらに 何ぞこの児の ここだかなしき(万葉集)

多摩川にさらしている手作りの布のように、さらにさらに、なんでこの子はこんなにも愛おしいのだろうか。

古くは調布と書いて「てつくり」「てづくり」「たづくり」と呼んでいて、『万葉集』の歌も当地周辺の様子と、我が子について韻を踏んで詠んだものとみられる。

当社はこうした調布一帯の鎮守として崇敬を集めた。

式内社としての格式・朝廷に名が知れた古社

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、小社に列格する「武蔵国多磨郡 布多天神社」と記載。

これにより当社は延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

古くから朝廷にも名が知られた一社であった。

多摩川の氾濫のため遷座・菅原道真公を合祀

創建時は現在より南側の多摩川沿い(現・布田5丁目付近)に鎮座していた当社。

しかし度々、多摩川が氾濫を起こしていて、文明年間(1469年-1487年)には大氾濫が発生。

当社は多摩川の氾濫を避けるために遷座を余儀なくされる。

文明九年(1477)、現在地に遷座。

遷座の際に、菅原道真公を合祀した。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により大宰府へ左遷され現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

当社に菅公を合祀したのは、調布の地名由来で登場した広福長者の子孫・原永法と云う僧とされる。

広福長者の子孫は草庵を開いて当社を守り、後に別当寺「広福山常行院永法寺」を号した。

甲州街道が整備・布田五宿の鎮守・五宿天神

江戸時代に入ると、江戸幕府によって五街道が整備。

慶長七年(1602)、甲州街道が開設。

調布周辺は甲州街道沿いの宿場町として発展。

江戸から甲斐国(山梨県)へ繋がる街道。

現在も甲州街道(旧甲州街道)として残る。

一帯は「布田五宿」と呼ばれ、当社は布田五宿の総鎮守とされた。

国領宿・下布田宿・上布田宿・下石原宿・上石原宿の宿場を合わせて布田五宿と呼んだ。

宿場としては小さく旅籠は数軒、本陣・脇本陣は無かった。

但し古社である当社の社前は古くから非常に栄えていた。

布田五宿の総鎮守とされた事から「五宿天神」とも称され崇敬を集めた。

宝永三年(1706)、社殿を造営。

この時の本殿が現存している。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上布田宿)

布多天神社

社地除六段九畝二十歩。上宿の北裏にあり。此神社は当郡の古社にて延喜式神名帳に多摩郡布多天神社あり。相傳ふ祭神少彦名命なりと。古は村内今の古天神と云へる所にありしに文明の頃多摩川関崩るによりて今の地へ遷せり。其のとき初て菅神の像を配祀す。故に今の神体は菅神の木像にて長一尺許なり。縁起ありて承応二年の撰述のよしをいへど記す処妄誕にしてその頃のものともみえず。但其の中調布の濫觴をいへることみえたり。是又さだかなりがたき説といへども姑く其略をつんでここにのすと云。桓武天皇延暦十八年、木綿の実始めて渡りしなれどいまだ布に製することをしらず。其時多摩川邊に菅家の所縁にて近国に名を顕はせし広福長者といへるものあり。天神の社へ七昼夜参籠して不思議に神の告を蒙り布を製するの術を得て、多摩川にさらしてこれをととのへて奉りぬ。是乃本朝木綿の初なりとかや。帝御感浅からず。即ち其布を調布とのたまへり。それより此邊武州調布の里といへり。後に広福長者の末孫菅原を修して原永法となのりこの処にありしに、後菅神の肖像を造立して布多天神に配祀せり。永法後に発心して永法坊と改め草庵を結て両社の守りをなし、年月を送ける所に永延年中に院号を下されて広福山常行院永法寺と号し、別当となしたまひしといふ。此社傳と口碑に傳ふる所と年代合はず。されど今より考ふるによしなし必ずあやまりあるべし。社地の外免田三段一畝九歩。免畑一段二十三歩あり。当社は上下布田・小島分・国領・上給・矢ヶ崎等の村々鎮守にて、例祭年々九月二十五日。その外名月二十五日月並の祭礼あり。本社二間に四間。拝殿四間に二間。石の鳥居あり。鳥居の西邊に制札をたてり。これは太閤秀吉のあたへしものにて、其文左のごとし。(中略)

末社

金比羅社。本社の西にあり。

稲荷社。金比羅社の傍にあり。

布田五宿のうちの上布田宿に鎮座している「布多天神社」と記されているのが当社。

上述したような御由緒をかなり詳しく記している。

「上下布田・小島分・国領・上給・矢ヶ崎等の村々鎮守」とあり、布田五宿の総鎮守とされただけでなく、近隣村も含めた総鎮守とされ、一帯の鎮守として多くの崇敬を受けた事が窺える。

「例祭年々九月二十五日。その外名月二十五日月並の祭礼あり。」とあるように、現在と同じ例祭日、さらに毎月25日に祭礼があったもの変わらない。

中略した部分は「太閤秀吉のあたへしものにて、其文左のごとし。」とあるように、「太閤の制札」と呼ばれるものの内容を記したもの。

天正十八年(1590)に豊臣秀吉が小田原の後北条氏を攻略する際に人々を安堵させるために出した制札で、当時は鳥居の西側に置かれていたと云う。

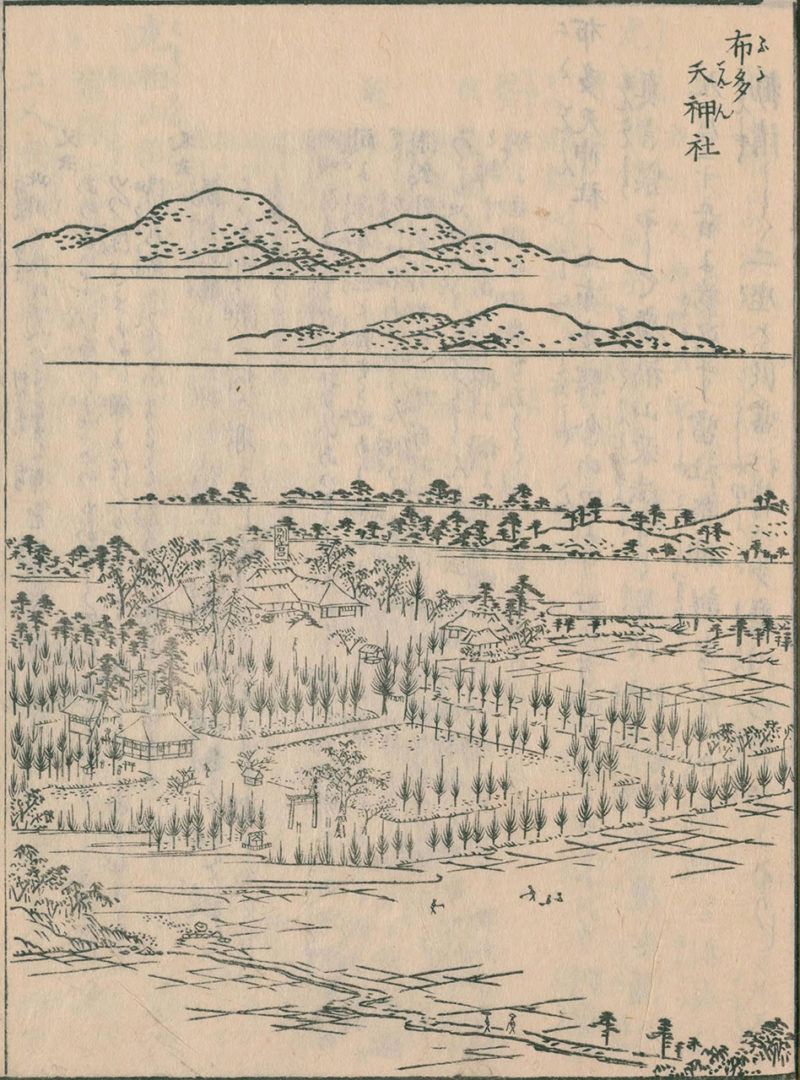

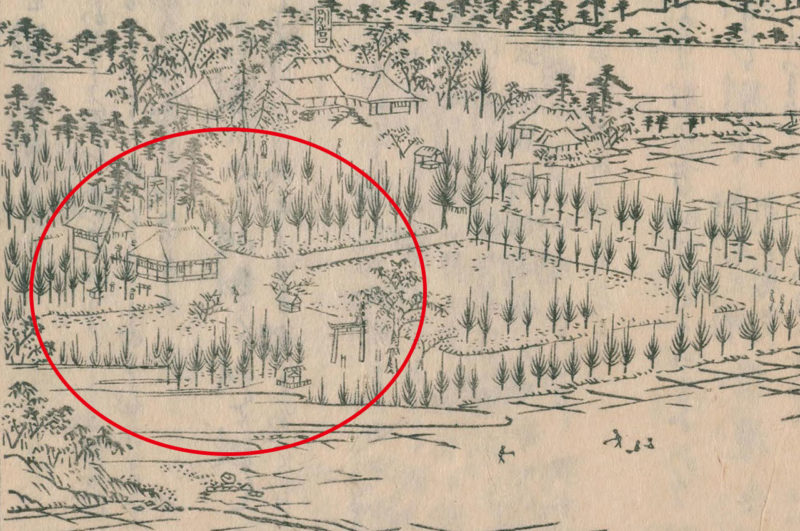

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「布多天神社」として描かれているのが当社。

当時の布田五宿(調布周辺)の様子が描かれていて、甲州街道沿いは宿場町として栄えていたものの、当社周辺まで来ると大変のどかな農村だった事が分かる。

畑仕事をする人々も描かれているのが特徴的。

立派な茅葺屋根による拝殿と本殿。

手前に鳥居があると云う構成で、古くから崇敬の篤かった当社だが、当時は規模としてはそう大きくなかった事が窺える。

当社の奥にあるのが別当寺「永法寺」で、神仏習合の元で互いに崇敬を集めた。

別当寺であった「永法寺」は神仏分離後、大正四年(1915)に「寶性寺」「不動院」と合併され、「三栄山大正寺」として創建。

現在は「調布七福神」の恵比寿神として崇敬を集めている。

明治以降の歩み・調布町の総鎮守

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、郷社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって布田五宿・飛田給村・上ヶ給村が合併して調布町が成立。

当社は調布町総鎮守とされた。

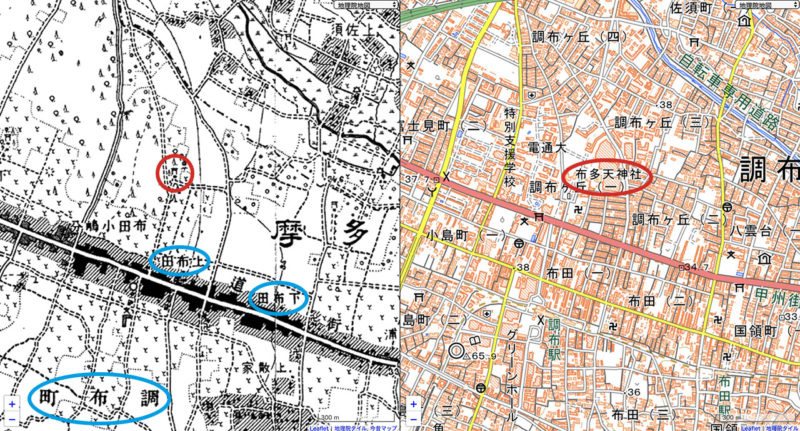

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

上布田や下布田といった地名、調布町といった地名も見る事ができ、当社は一帯の総鎮守であった。

地図を見比べるとよく分かるが、現在の甲州街道はまだ存在していない時代。

現在、旧甲州街道と呼ばれる街道が江戸時代からの甲州街道であった。

周囲は田畑ばかりの農村であったが、街道沿いは町家が広がり発展していた事が窺える。

大正二年(1913)に調布駅が開業してからは駅周辺の発展もしていく事となる。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和四十年(1965)、宝永三年(1706)の本殿を保護する覆殿を造営。

昭和六十年(1985)、拝殿・幣殿を造営。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

甲州街道の北側に鎮座する布多天神社

最寄駅の調布駅から甲州街道へ出て、布多天神前の交差点を北へ行くと参道。

当社への参道は「天神通り」と呼ばれ親しまれている。

当社への参道は「天神通り」と呼ばれ親しまれている。

「布多天神社」の社号碑と鳥居の扁額。

「布多天神社」の社号碑と鳥居の扁額。

式内社として「布多天神社」と記された遥か昔より、ずっと同じ社号で崇敬を集める。

式内社として「布多天神社」と記された遥か昔より、ずっと同じ社号で崇敬を集める。

鳥居を潜ると広々とした境内。

緑溢れる境内。(この日は神社de献血など開催中)

緑溢れる境内。(この日は神社de献血など開催中)

古き良き鎮守を思わせる。

古き良き鎮守を思わせる。

新しく造営された神橋・かつてあった御神木

手水舎の先も比較的長い参道が続く。

途中には令和四年(2022)に整備されたばかりの神橋。

途中には令和四年(2022)に整備されたばかりの神橋。

この先が御神域。

この先が御神域。

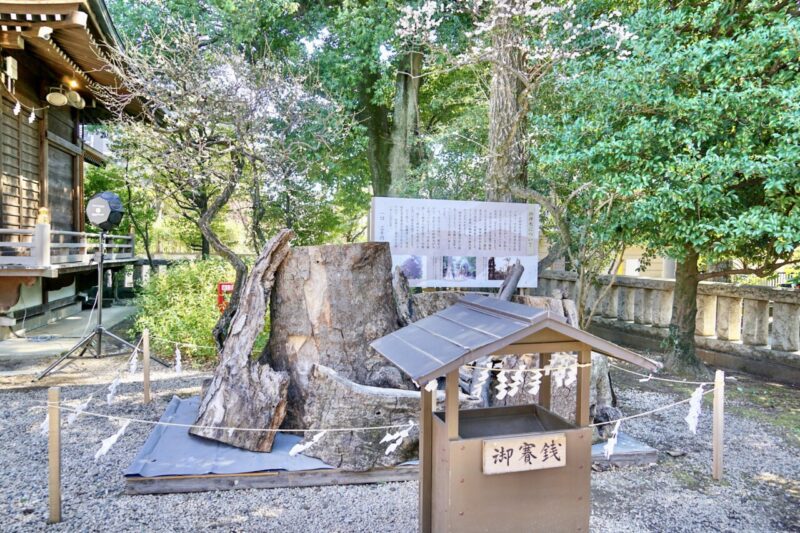

かつて参道左手には樹齢500年の御神木があった。(画像は2021年撮影)

既に寿命となっていて危なくなっていたためお役目を終え伐採。

既に寿命となっていて危なくなっていたためお役目を終え伐採。 現在は参道の右手にその姿を偲ぶ形で大切に置かれている。

現在は参道の右手にその姿を偲ぶ形で大切に置かれている。天神市の歴史を伝える市内最古の狛犬・神牛像

参道を進むと途中に一対の狛犬。

寛政八年(1796)に奉納された古い狛犬。

寛政八年(1796)に奉納された古い狛犬。

調布市内で現存する最古の狛犬で、市指定有形民俗文化財。

調布市内で現存する最古の狛犬で、市指定有形民俗文化財。

願主は「惣氏子中」「惣商人中」とあり、布多天神社の境内で開かれる市の繁栄と商売繁盛を願い、氏子と商人によって奉納されたもの。

願主は「惣氏子中」「惣商人中」とあり、布多天神社の境内で開かれる市の繁栄と商売繁盛を願い、氏子と商人によって奉納されたもの。

狛犬の奥には神牛像。

こちらは平成二年(1990)に御大典記念で奉納されたもの。

こちらは平成二年(1990)に御大典記念で奉納されたもの。

撫で牛として撫でる方も多いようで一部が艶々になっている。

撫で牛として撫でる方も多いようで一部が艶々になっている。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

戦後造営の拝殿・江戸時代の本殿は覆殿の中

参道の正面に立派な社殿。

拝殿は昭和六十年(1985)に造営されたもの。

拝殿は昭和六十年(1985)に造営されたもの。

式内社としての格式が伝わる立派な拝殿。

式内社としての格式が伝わる立派な拝殿。

現在は菅公を祀る事からも天神さまらしく梅の社紋も施されている。

現在は菅公を祀る事からも天神さまらしく梅の社紋も施されている。

本殿は昭和四十年(1965)に造営された覆殿の中に納められた形。

内部には宝永三年(1706)造営の本殿が納められている。

内部には宝永三年(1706)造営の本殿が納められている。

境内に鎮座する多くの境内社

社殿も右手に境内社が並ぶ。

可愛らしい神狐像が置かれた稲荷神社。

可愛らしい神狐像が置かれた稲荷神社。

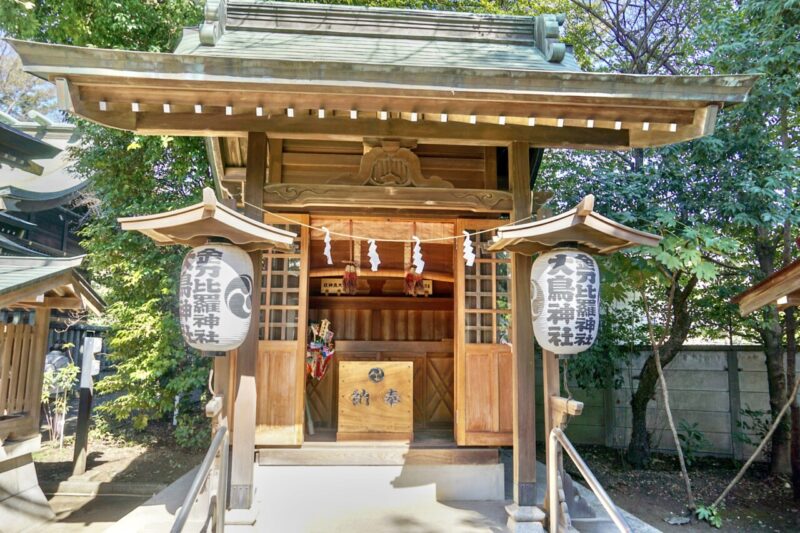

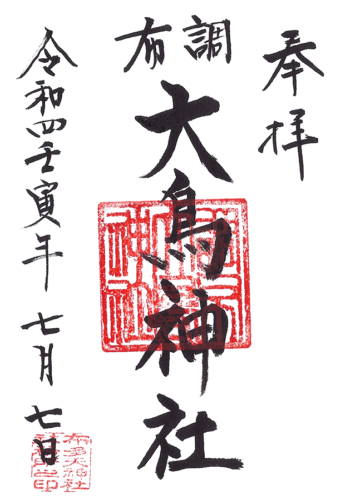

その右隣に大鳥神社・金刀比羅神社の合殿。

その右隣に大鳥神社・金刀比羅神社の合殿。

大鳥神社が鎮座している事から、11月の酉の日には「酉の市」が開催される。

大鳥神社が鎮座している事から、11月の酉の日には「酉の市」が開催される。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

さらに右隣に石祠が並ぶ。

御嶽神社・祓戸神社・疱瘡神社の石祠。

御嶽神社・祓戸神社・疱瘡神社の石祠。

参道の左手にも稲荷神社。

綺麗に整備され、どの神社なのか明記されているのが有り難い。

綺麗に整備され、どの神社なのか明記されているのが有り難い。

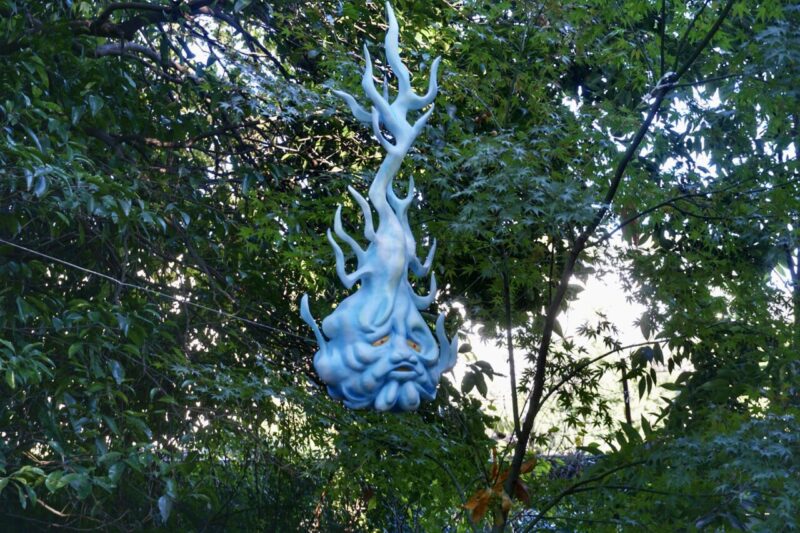

鬼太郎の森と呼ばれる御神域・鬼太郎が住む神社

社殿の裏手は通常時は入る事ができない御神域。

「鬼太郎の森」と称されるエリアとなっている。

「鬼太郎の森」と称されるエリアとなっている。

これは当社の本殿の裏の森に水木しげる著『ゲゲゲの鬼太郎』の主人公・鬼太郎が住んでいるとされる事から。

そのため当社は『ゲゲゲの鬼太郎』ゆかりの神社として知られ、多くのファンが訪れる。

そのため当社は『ゲゲゲの鬼太郎』ゆかりの神社として知られ、多くのファンが訪れる。

『ゲゲゲの鬼太郎』の著者で知られる水木しげるは、長年調布市に住んだ事で知られる。

晩年まで約50年住んだ調布市は作品の舞台とされる事が多く、当社の本殿裏に鬼太郎が住むと云うのは最たるものと云える。

調布市も市を挙げて顕彰に努めていて、生前には名誉市民としている。

調布市も市を挙げて顕彰に努めていて、生前には名誉市民としている。「深大寺」門前には「鬼太郎茶屋・深大寺店」が開店ている他、当社参道である天神通りには妖怪のオブジェが並んでいたり、通称「鬼太郎バス」が市内を走っていたりと、調布市と『ゲゲゲの鬼太郎』は密接な繋がりを維持している。

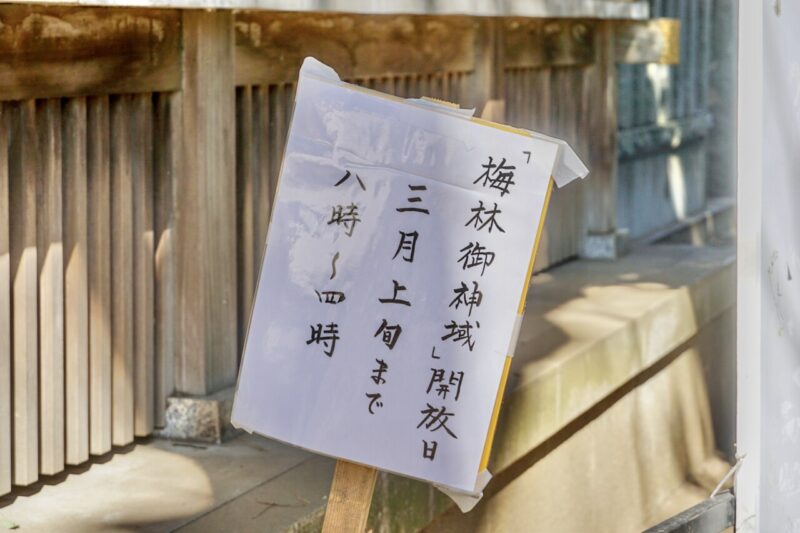

梅林として整備・開花期間は開放

そんな普段入る事ができない「鬼太郎の森」とも称される御神域。

天皇陛下御即位奉祝事業として梅林御神域として整備され、梅の開花時期に開放される事に。

天皇陛下御即位奉祝事業として梅林御神域として整備され、梅の開花時期に開放される事に。

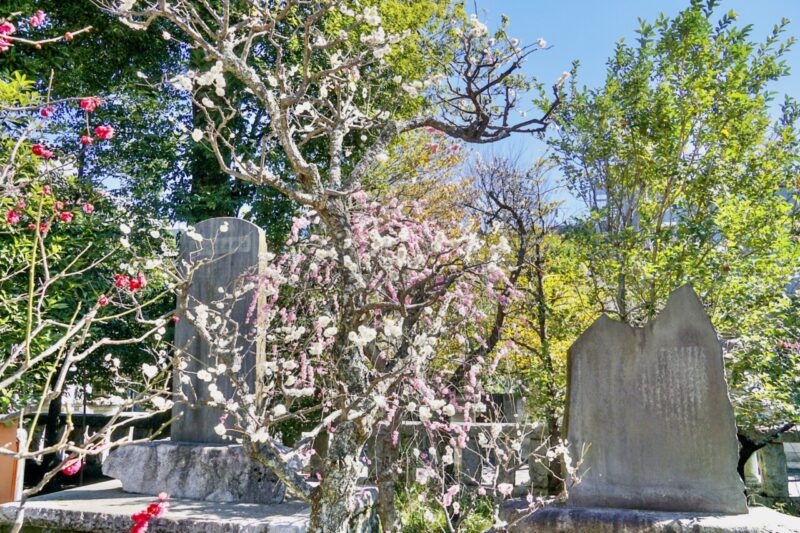

境内林を抜けるとその先が梅林。

境内林を抜けるとその先が梅林。

まだ整備されたばかりで梅も若い。

まだ整備されたばかりで梅も若い。

そのためまだこれからといった形だが梅の数々。

そのためまだこれからといった形だが梅の数々。

白梅。

白梅。

紅梅と様々な梅を楽しむ事ができる。

紅梅と様々な梅を楽しむ事ができる。

こうして御神域に入り梅を愛でる事ができるのはありがたい。

こうして御神域に入り梅を愛でる事ができるのはありがたい。

梅まつり・コンサートも開催

梅林の他にも境内には多くの梅が植えられている。

美しい梅。(2023年2月撮影)

美しい梅。(2023年2月撮影)

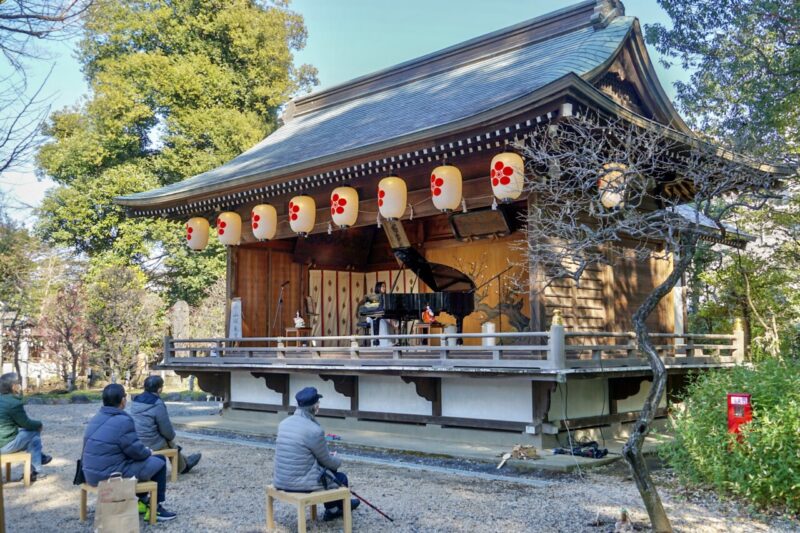

例年2月中旬から下旬にかけて「梅まつり」を開催。

例年2月中旬から下旬にかけて「梅まつり」を開催。

開催:2月26日

※神楽殿でコンサートを開催。

菅原道真公が愛した梅。

白梅や紅梅など数々の梅が植えられている。

白梅や紅梅など数々の梅が植えられている。

天神さまには梅がよく似合う。

天神さまには梅がよく似合う。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

梅まつりに合わせて毎年コンサートも開催。

境内に響く美しいピアノの音色。(画像は2022年の梅まつり)

境内に響く美しいピアノの音色。(画像は2022年の梅まつり)

梅を愛でながらピアノ演奏を楽しめるなんとも贅沢なひととき。

梅を愛でながらピアノ演奏を楽しめるなんとも贅沢なひととき。

2023年の梅まつりではジャズバンドによるコンサート。

こちらも贅沢で素敵なひとときであった。

こちらも贅沢で素敵なひとときであった。

江戸時代以前より続く天神市・骨董市も開催

当社では毎月数多くの催しが開催。

毎月25日は例祭となっていて、神楽の奉納、さらに参道には市が立ち並び「天神市」として親しまれている。

屋台や古物を売る露店が立ち並ぶ。

江戸時代の狛犬にも記されているように、江戸時代以前より続く市。

当時から毎月25日に開催されていた。

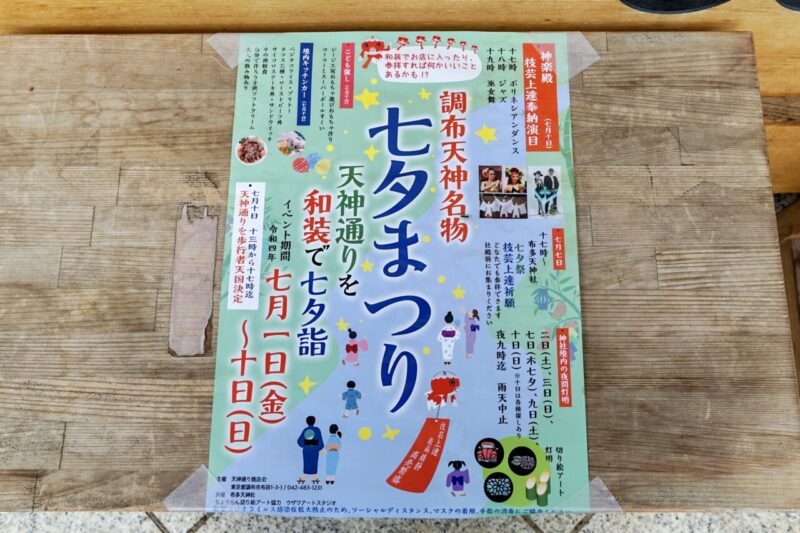

また季節に応じた祭事やイベントを開催。

こちらは七夕に合わせて設置された風鈴と七夕飾り。

こちらは七夕に合わせて設置された風鈴と七夕飾り。

風が吹くと美しい音色。

風が吹くと美しい音色。

ライトアップイベントや商店街との企画も行われた。

ライトアップイベントや商店街との企画も行われた。

その他、後述する「ゲゲゲ忌」など数多くの催しが行われているのが特徴。

地域に愛され賑わう鎮守である。

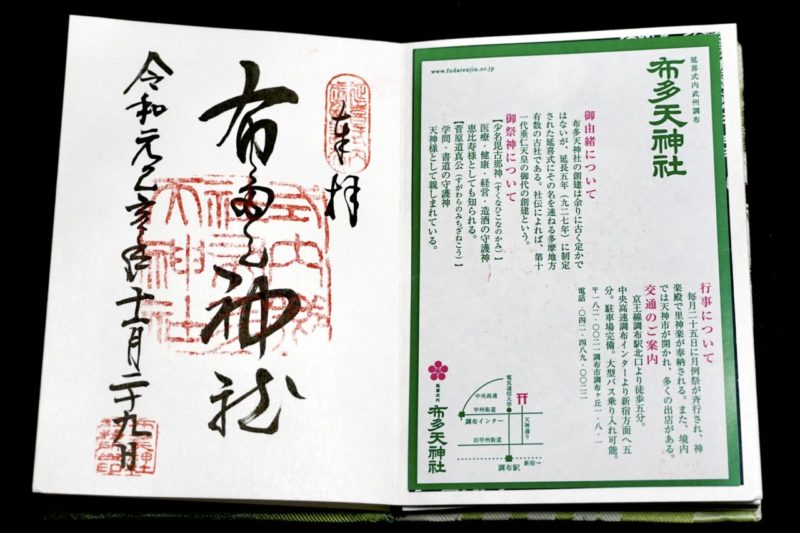

御朱印を頂く際に簡単なお祓いも・御朱印帳

御朱印は授与所にて。

御朱印帳を受け取る際に簡単なお祓いもして下さり有り難い。

御朱印帳を受け取る際に簡単なお祓いもして下さり有り難い。

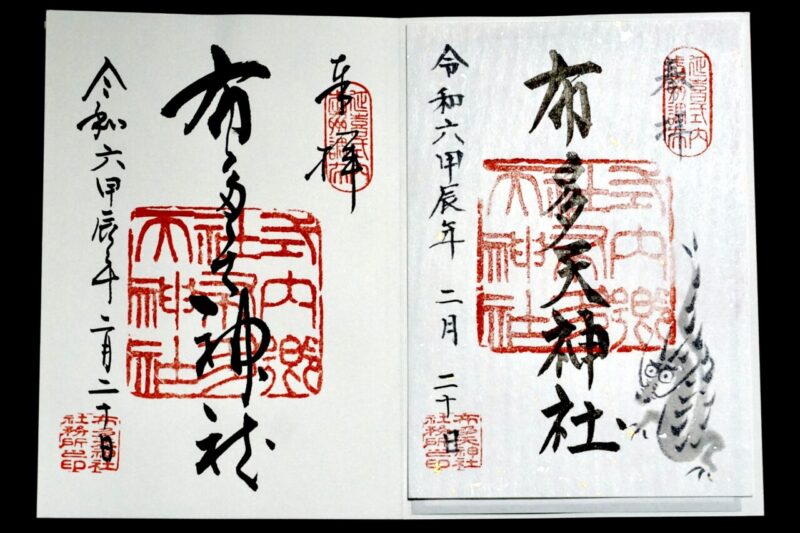

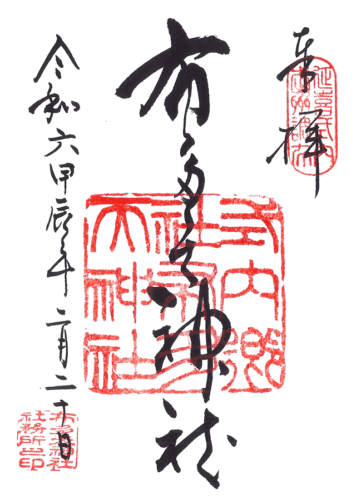

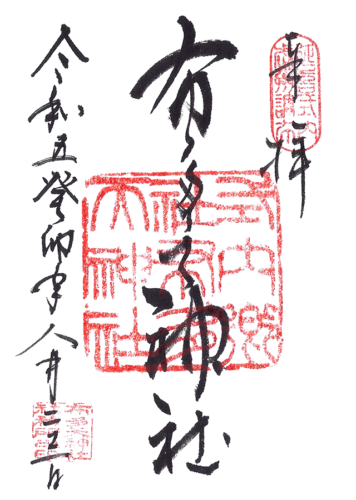

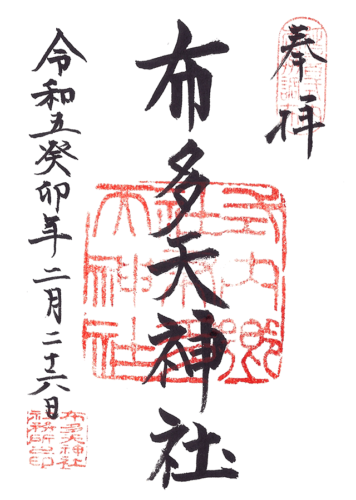

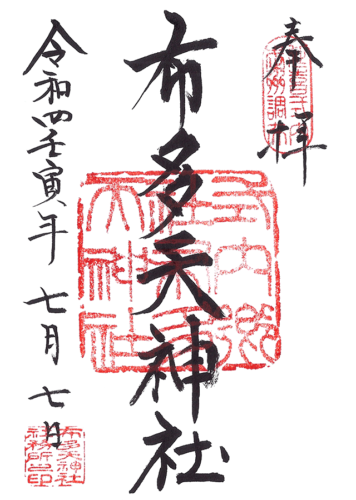

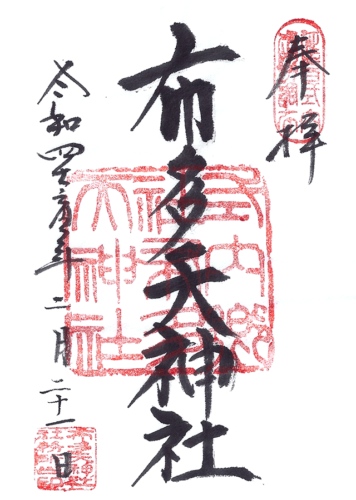

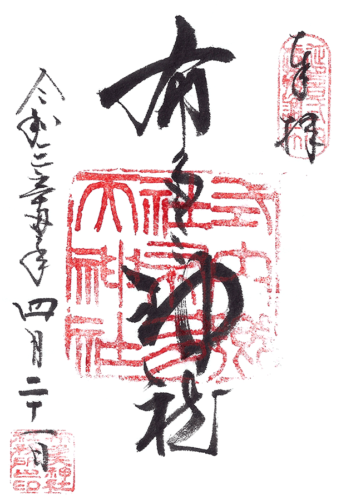

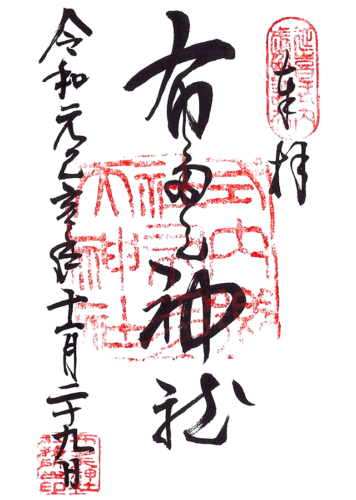

御朱印は中央に「式内郷社布多天神社」の朱印、右上に「延喜式内武州調布」の印。

当社が式内社である事、旧社格は郷社であった事を朱印が伝える。

当社が式内社である事、旧社格は郷社であった事を朱印が伝える。

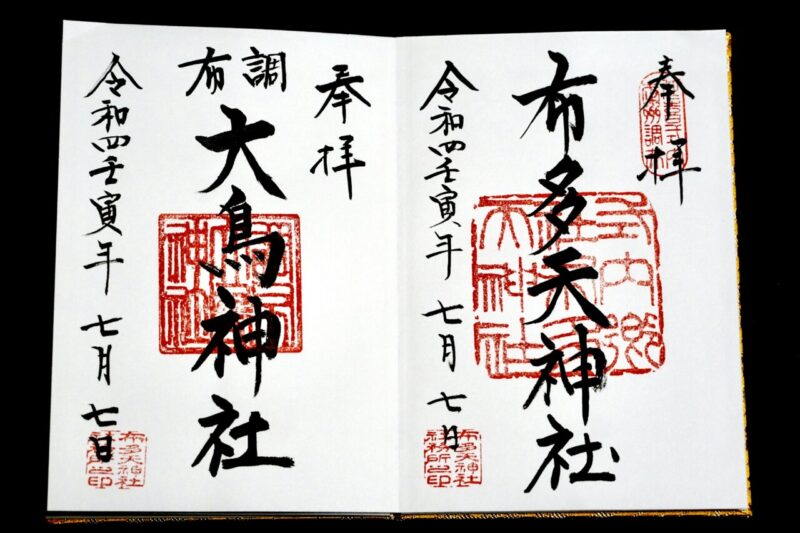

左は毎月酉の日限定で授与される境内社「大鳥神社」の御朱印。

左は毎月酉の日限定で授与される境内社「大鳥神社」の御朱印。

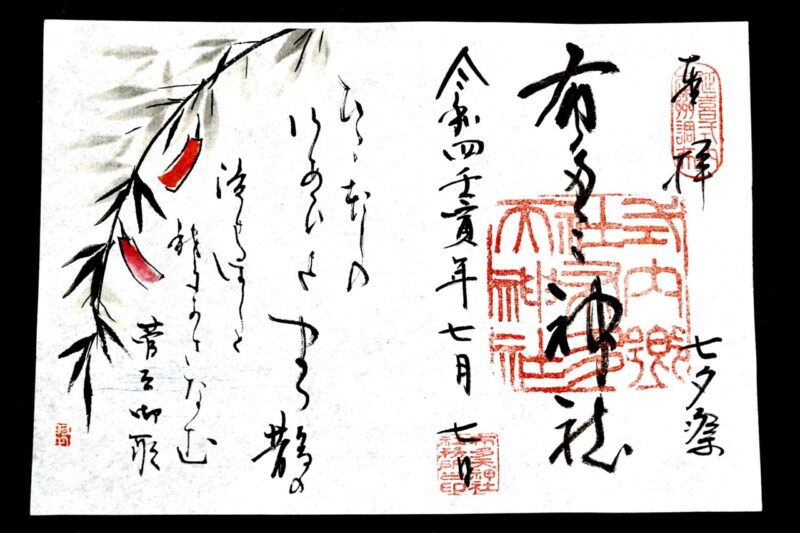

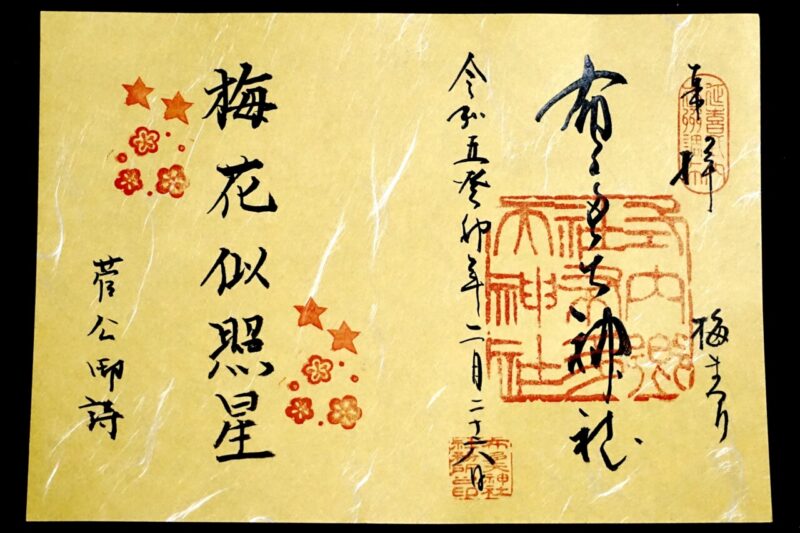

祭事に合わせて限定御朱印を用意する事もあり。

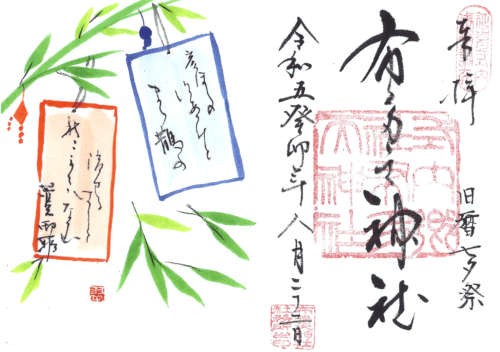

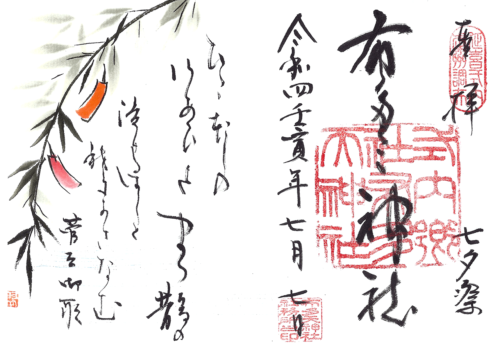

こちらは七夕限定の御朱印。

こちらは七夕限定の御朱印。

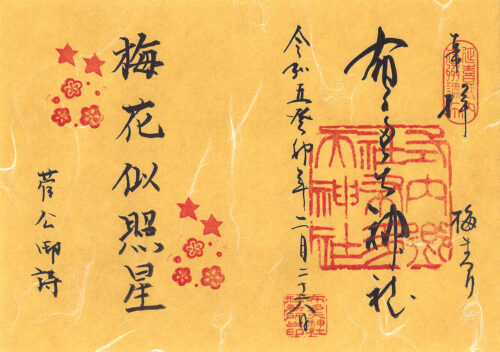

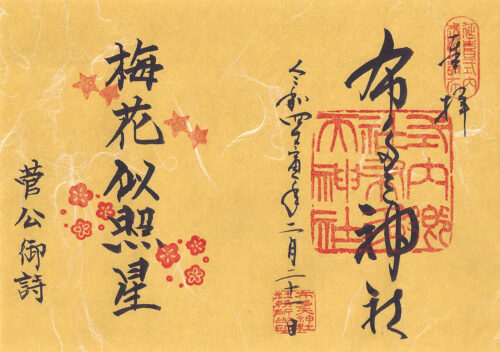

こちらは梅まつりの限定御朱印。

こちらは梅まつりの限定御朱印。

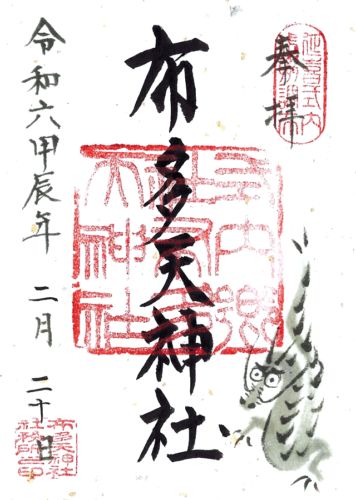

右は辰年限定御朱印。

右は辰年限定御朱印。

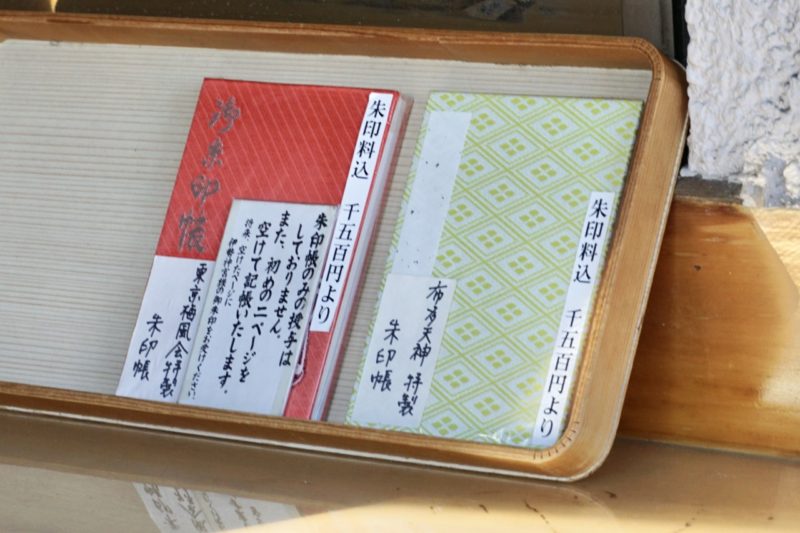

オリジナル御朱印帳も用意。

布多天神特製の御朱印帳と、東京梅風会特製御朱印帳の2種類。

布多天神特製の御朱印帳と、東京梅風会特製御朱印帳の2種類。

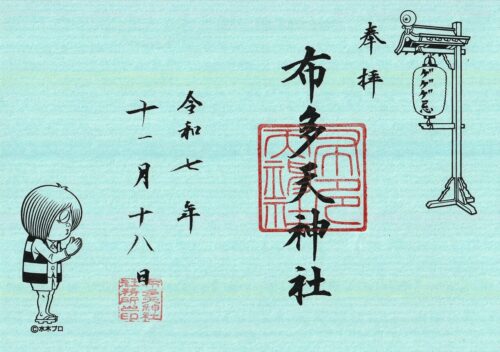

ゲゲゲ忌では鬼太郎などの限定御朱印も

当社は調布市のイベント「ゲゲゲ忌」にも参加。

『ゲゲゲの鬼太郎』との限定御朱印を用意している事で知られる。

「水木マンガの生まれた街」として、調布市では名誉市民・水木しげるの命日である11月30日を「ゲゲゲ忌」として、水木しげるさんの功績を称えるイベント等などを開催。

その前後数日間に数多くのイベントが開催され人気を博している。

開催期間:2025年11月18日-30日

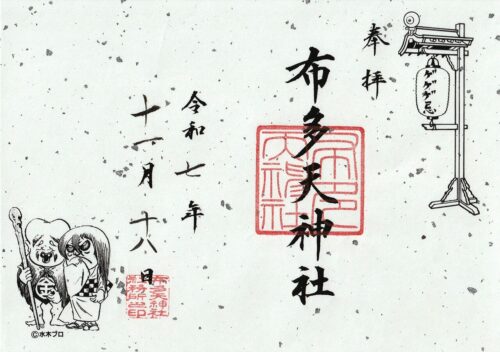

特別御朱印も授与。今年は鬼太郎デザインと砂かけ婆・子泣き爺デザインの2種類。

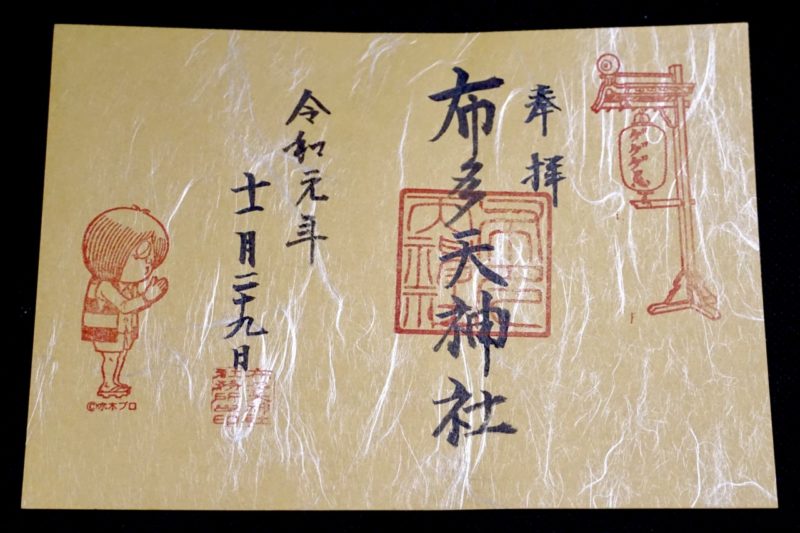

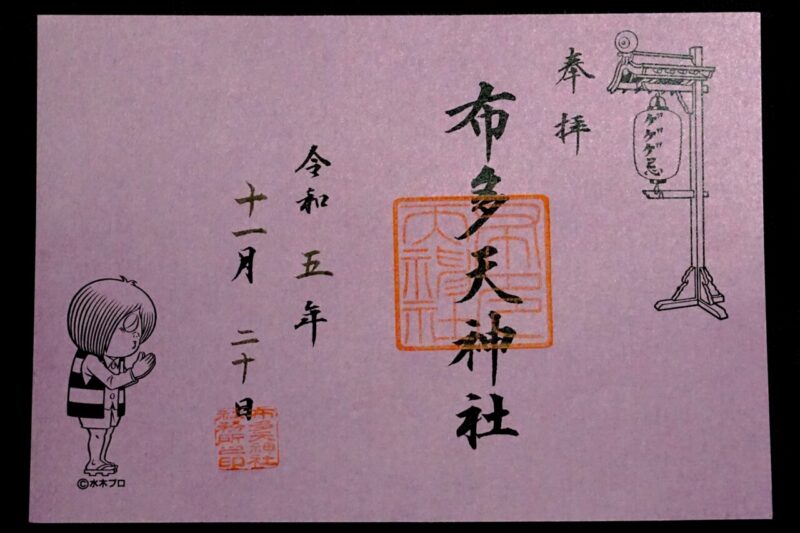

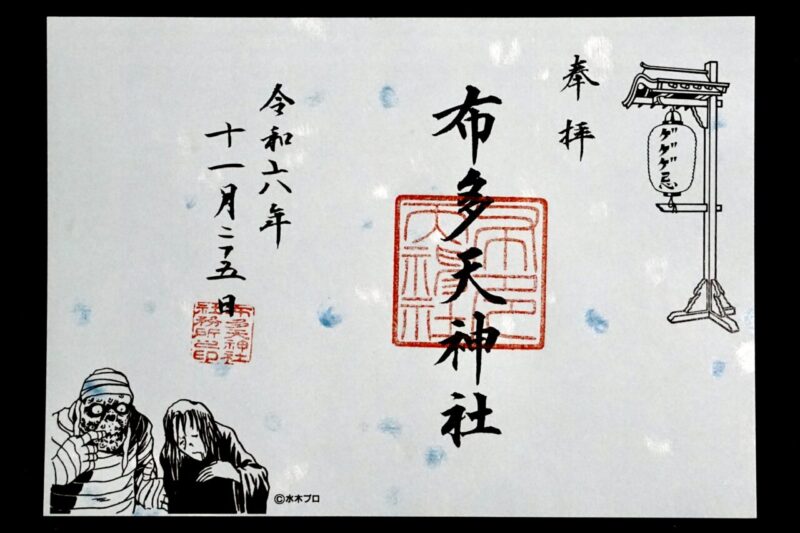

ゲゲゲ忌の期間中は当社で限定御朱印を授与。(以下、ゲゲゲ忌2019で頂いた御朱印)

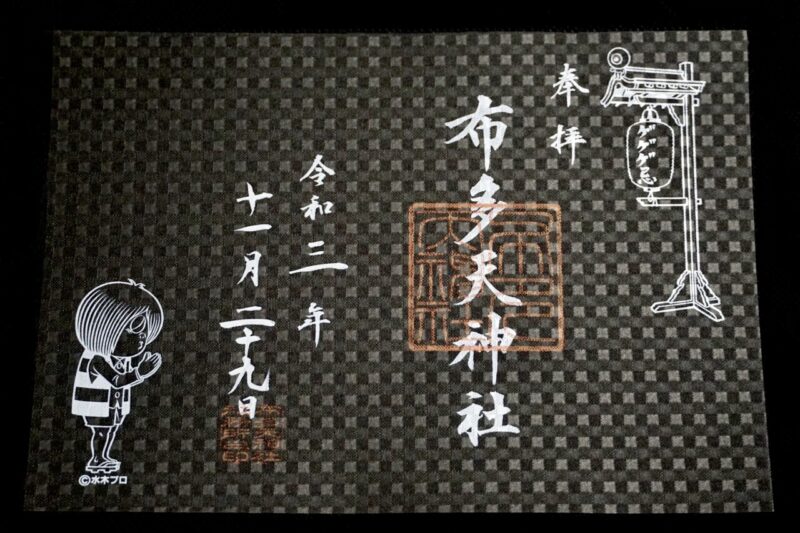

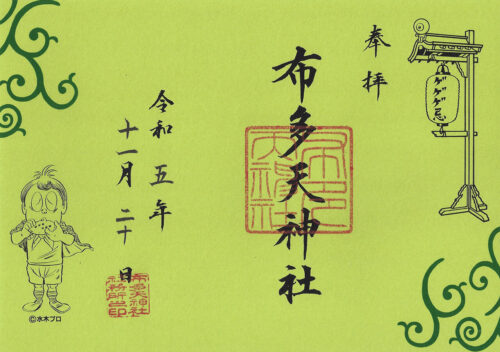

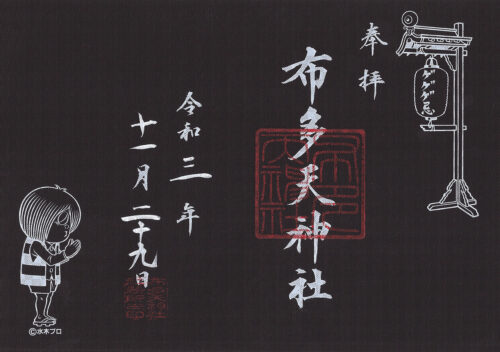

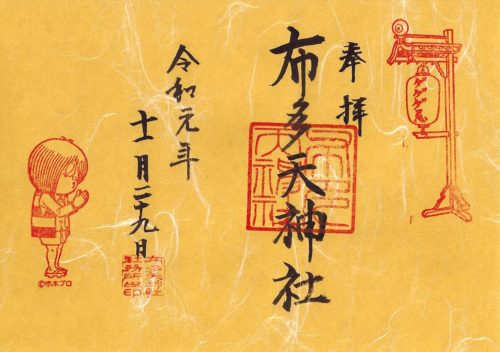

鬼太郎が押印された当社の限定御朱印。(2020年も別色の和紙と印で授与)

鬼太郎が押印された当社の限定御朱印。(2020年も別色の和紙と印で授与)

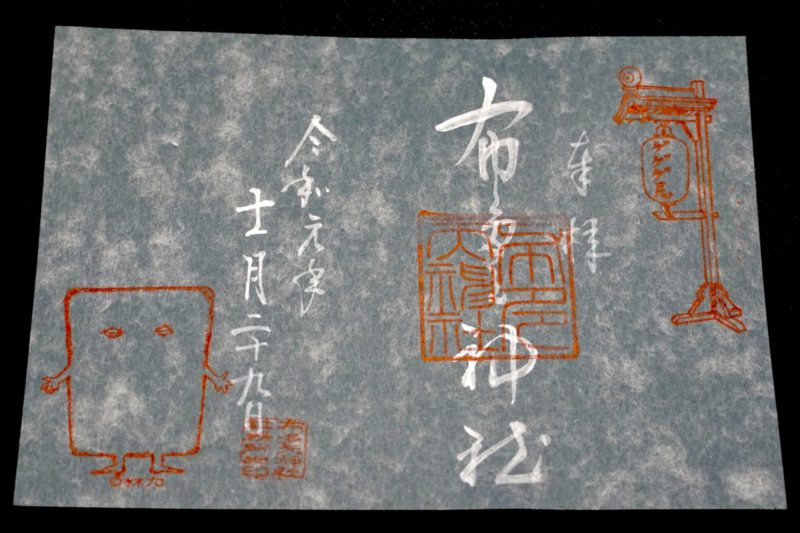

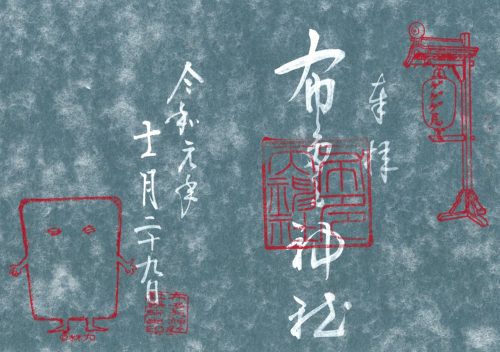

ぬりかべが押印された当社の限定御朱印。(2019年のみの授与)

ぬりかべが押印された当社の限定御朱印。(2019年のみの授与)

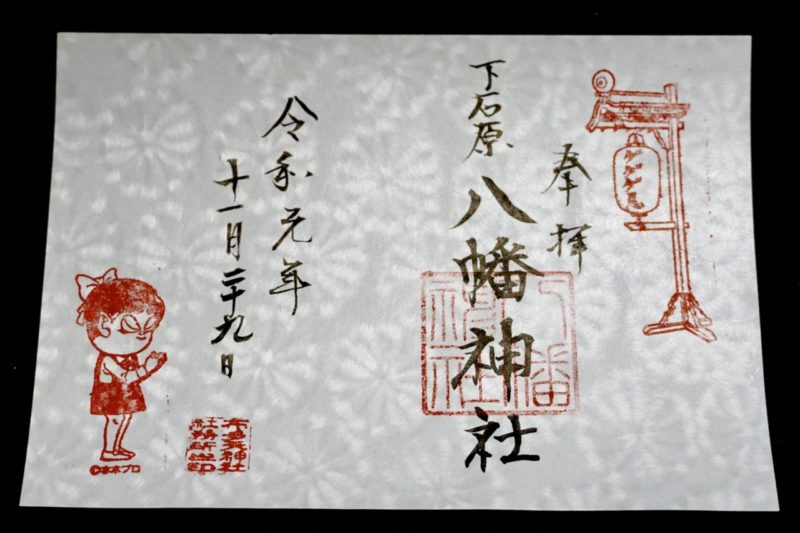

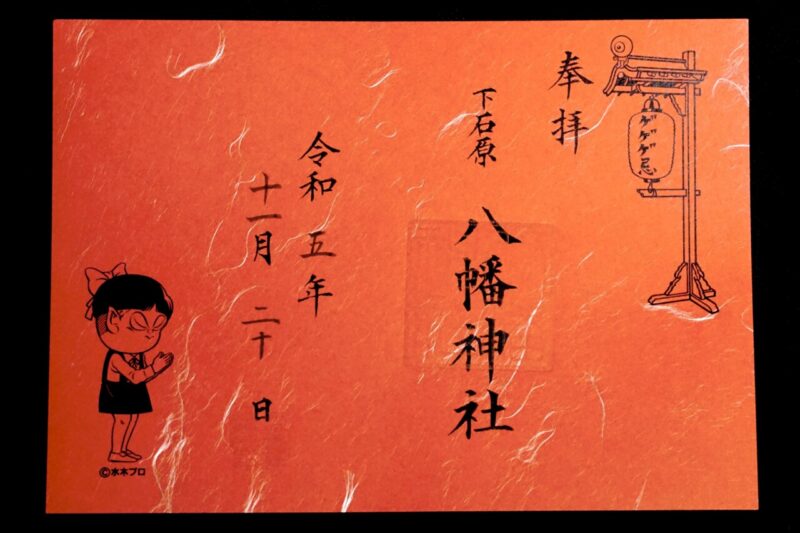

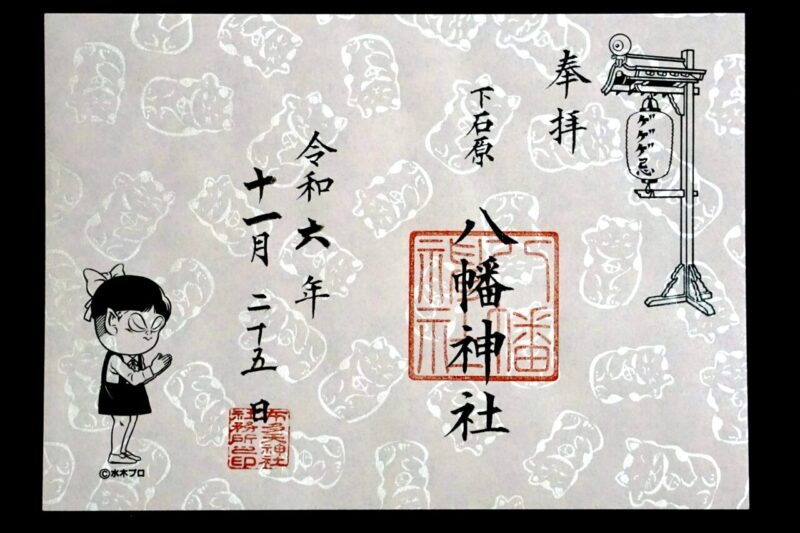

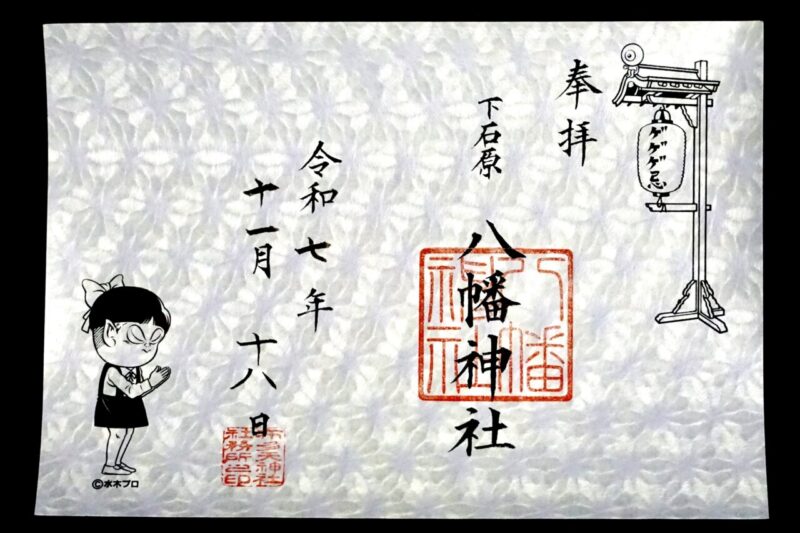

猫娘が押印された「下石原八幡神社」の限定御朱印。(八幡さまへ参拝した上で当社にて頂ける/年によって別色の和紙と印で授与)

猫娘が押印された「下石原八幡神社」の限定御朱印。(八幡さまへ参拝した上で当社にて頂ける/年によって別色の和紙と印で授与)

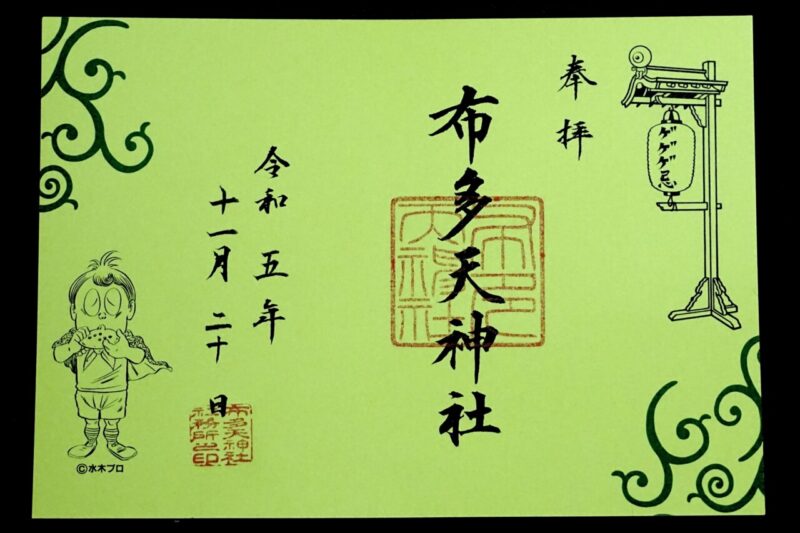

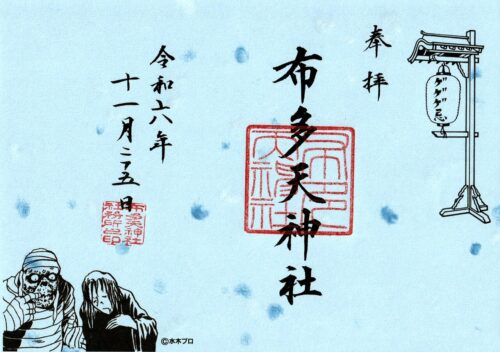

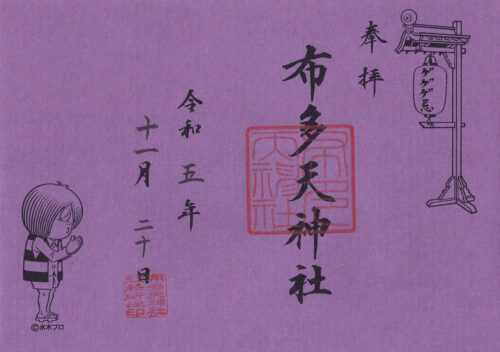

2021年の「ゲゲゲ忌」で頂いた御朱印は以下の3種類。

鬼太郎は黒バージョン。

鬼太郎は黒バージョン。

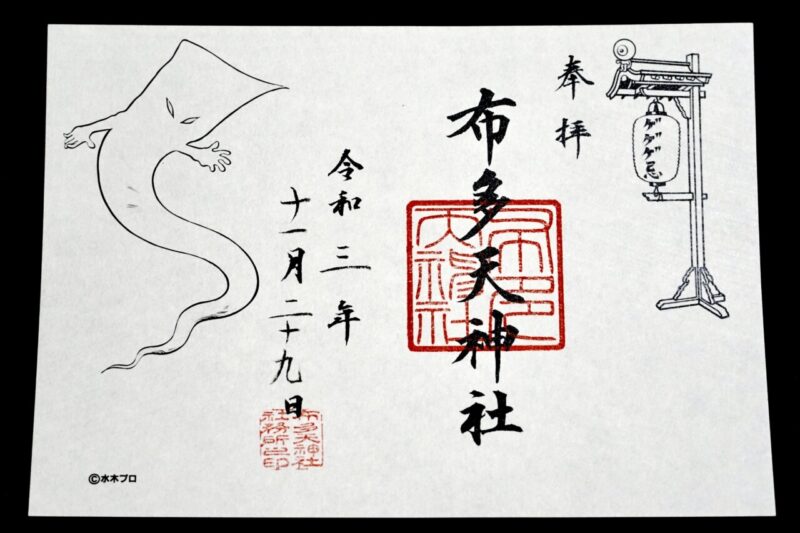

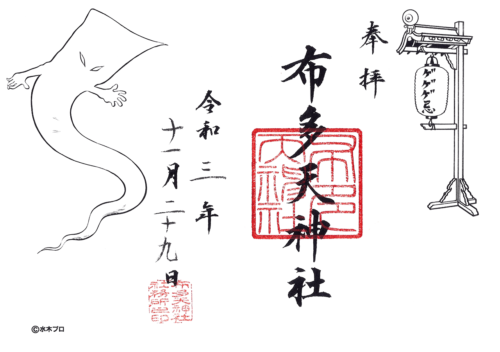

2019年はぬりかべだったが2021年は一反木綿の御朱印。

2019年はぬりかべだったが2021年は一反木綿の御朱印。

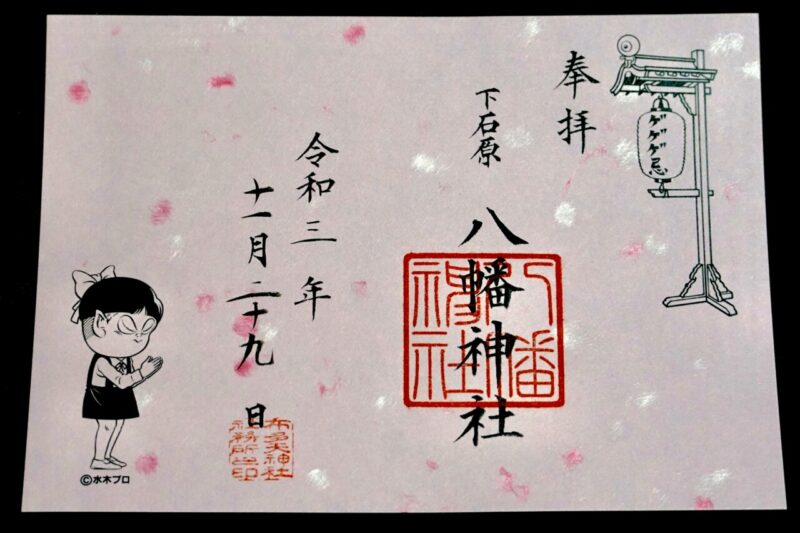

猫娘は桃色バージョンに。

猫娘は桃色バージョンに。

2023年の「ゲゲゲ忌」は劇場アニメに合わせて開始で、頂いた御朱印は以下の3種類。

お馴染みの鬼太郎。

お馴染みの鬼太郎。

そして水木しげる著の悪魔くん。

そして水木しげる著の悪魔くん。

お馴染みの猫娘。

お馴染みの猫娘。

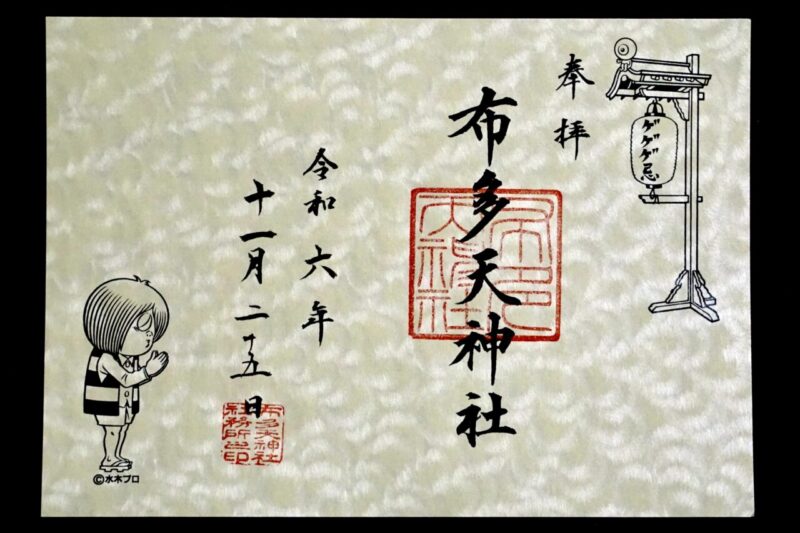

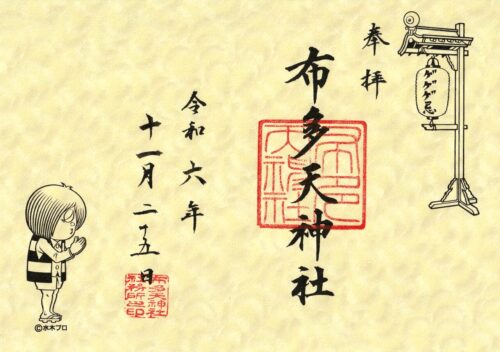

2024年の「ゲゲゲ忌」で頂いた御朱印は以下の3種類。

鬼太郎柄は黄色系の用紙に。

鬼太郎柄は黄色系の用紙に。

鬼太郎の両親柄。

鬼太郎の両親柄。

招き猫の用紙に猫娘。

招き猫の用紙に猫娘。

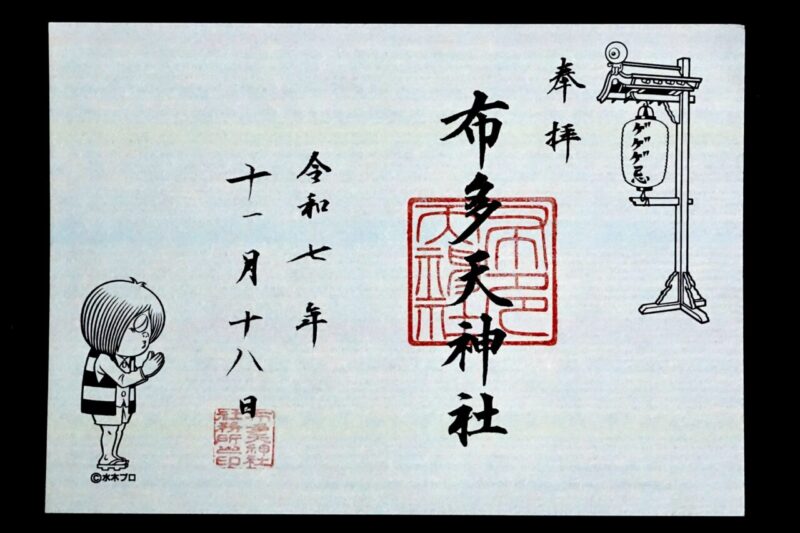

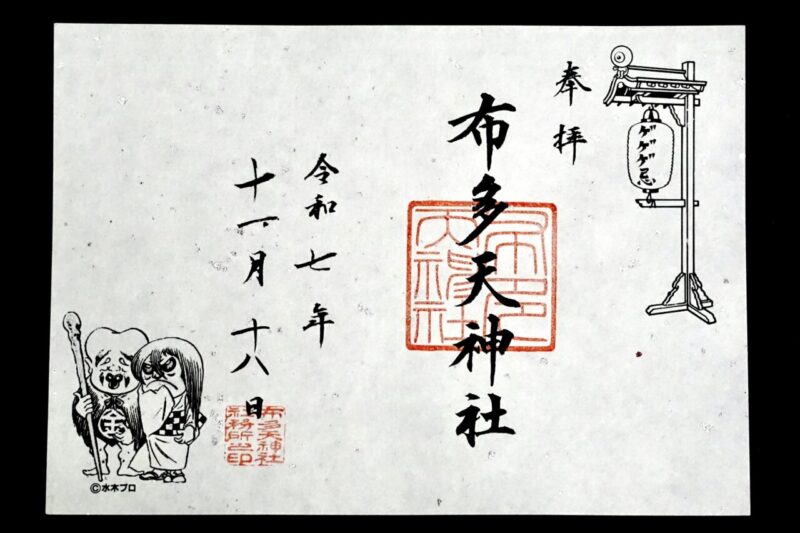

2024年の「ゲゲゲ忌」で頂いた御朱印は以下の3種類。

お馴染みの鬼太郎。

お馴染みの鬼太郎。

初登場となる砂かけ婆・子泣き爺。

初登場となる砂かけ婆・子泣き爺。

お馴染みの猫娘。

お馴染みの猫娘。

2024年のゲゲゲ忌でも特別御朱印を頂いた人のみゲゲゲの森に入る事ができるように。

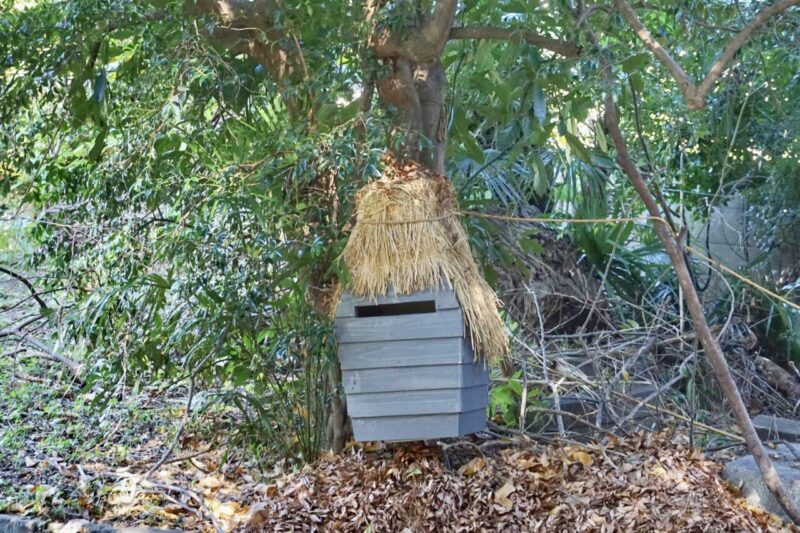

本殿裏手のかなり奥にゲゲゲのポスト。

本殿裏手のかなり奥にゲゲゲのポスト。 さらに追加されたキャラクターやお墓の一画。(2025年参拝時は取り除かれていた)

さらに追加されたキャラクターやお墓の一画。(2025年参拝時は取り除かれていた) 劇場版『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』をご覧になった方なら分かる仕様。

劇場版『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』をご覧になった方なら分かる仕様。 よりディープに鬼太郎の世界に。

よりディープに鬼太郎の世界に。 映画の大ヒットの影響もあり2024年のゲゲゲ忌は大人気となっていた。

映画の大ヒットの影響もあり2024年のゲゲゲ忌は大人気となっていた。 なおゲゲゲのポストやキャラクターの前のみ撮影可で他は撮影禁止。

なおゲゲゲのポストやキャラクターの前のみ撮影可で他は撮影禁止。コロナ禍はクタベとアマビエの御朱印を授与

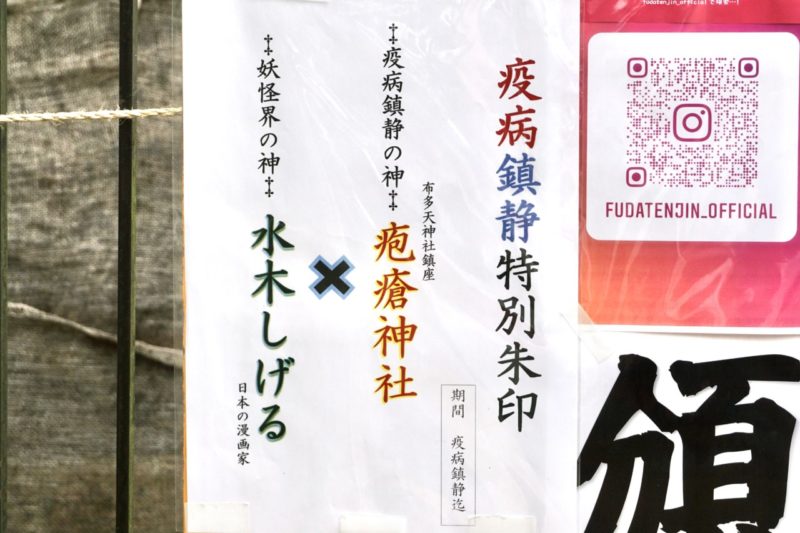

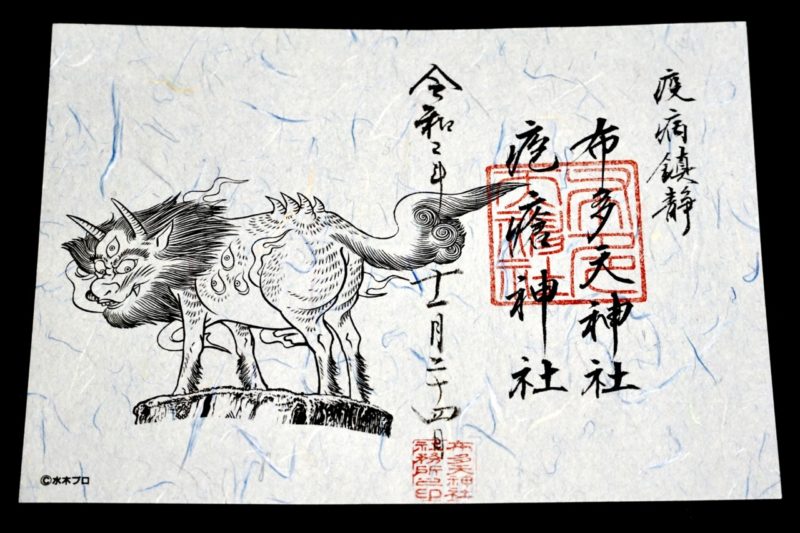

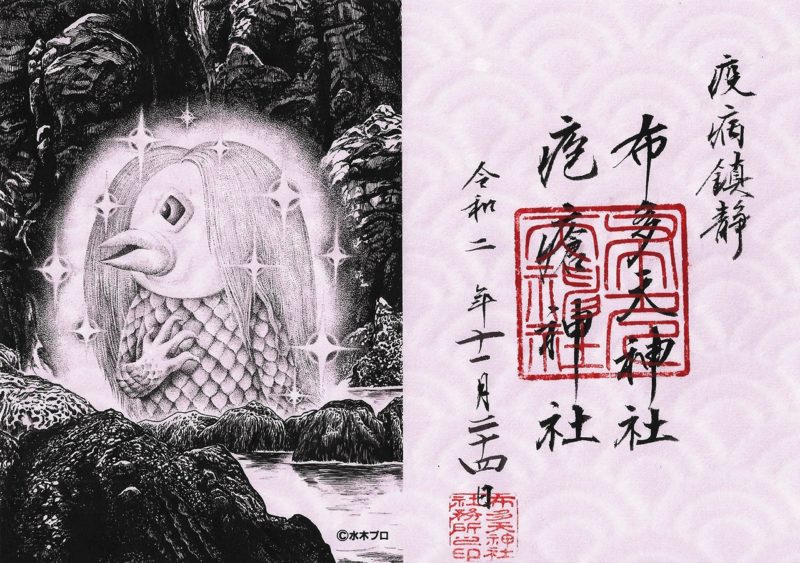

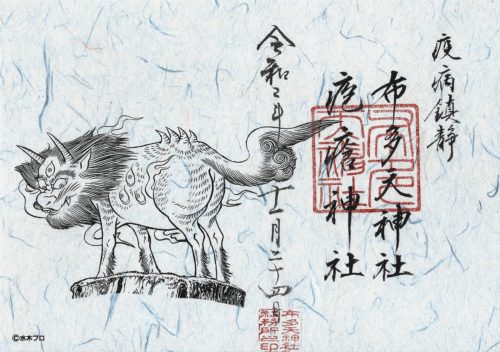

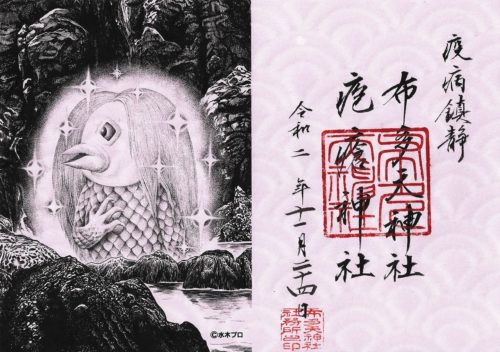

2020年は「ゲゲゲ忌2020」に合わせて「疫病鎮静御朱印」を授与。(現在は終了済)

水木しげると当社の境内社「疱瘡神社」による特別御朱印で、水木しげるがかつて描いた妖怪クタベ・妖怪アマビエの2種類を疫病鎮静まで限定授与。

水木しげると当社の境内社「疱瘡神社」による特別御朱印で、水木しげるがかつて描いた妖怪クタベ・妖怪アマビエの2種類を疫病鎮静まで限定授与。

「疱瘡」とは、いわゆる天然痘の事で、古くは不治の病・悪魔の病気とされていた。

これらの原因を「疱瘡神」によるものとして崇め祀っていた。

疫病神の一種で、現代においては新型コロナウイルスなどの疫病も疫病神とも云える。

水木しげるが描いた妖怪クタベ。

「疫病鎮静」と「布多天神社」「疱瘡神社」の文字。

「疫病鎮静」と「布多天神社」「疱瘡神社」の文字。

富山県の立山に現れたと云う霊獣(妖怪)。

立山に薬種を採りに来た人の前に現れて疫病の流行を予言したと伝わり「原因不明の難病が流行して多数の死者が出るが、私の姿を見れば難を逃れられる。我の姿を絵にしておけ。」との言い伝えが江戸時代に広まった。

中国の神獣・白鐸(はくたく)と同一視される事があり、「クタベ」も「ハクタク」が転訛したものではないかと考えられている。

水木しげるが描いた妖怪アマビエ。

「疫病鎮静」と「布多天神社」「疱瘡神社」の文字。

「疫病鎮静」と「布多天神社」「疱瘡神社」の文字。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

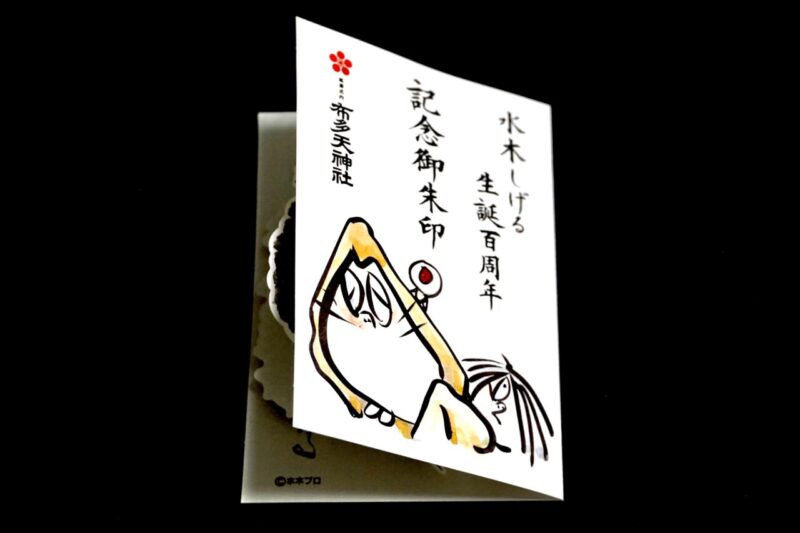

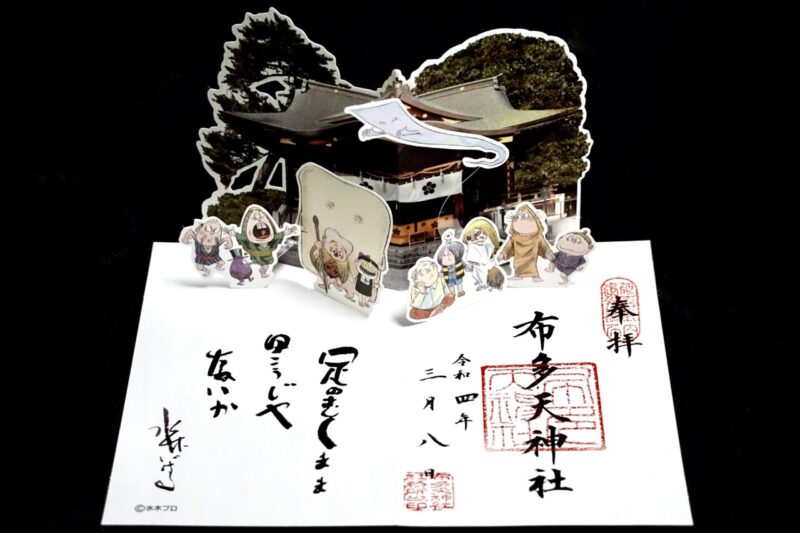

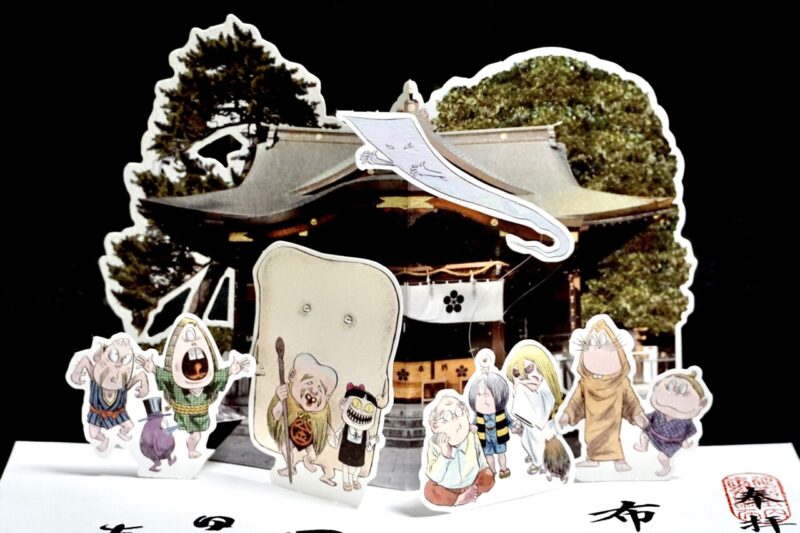

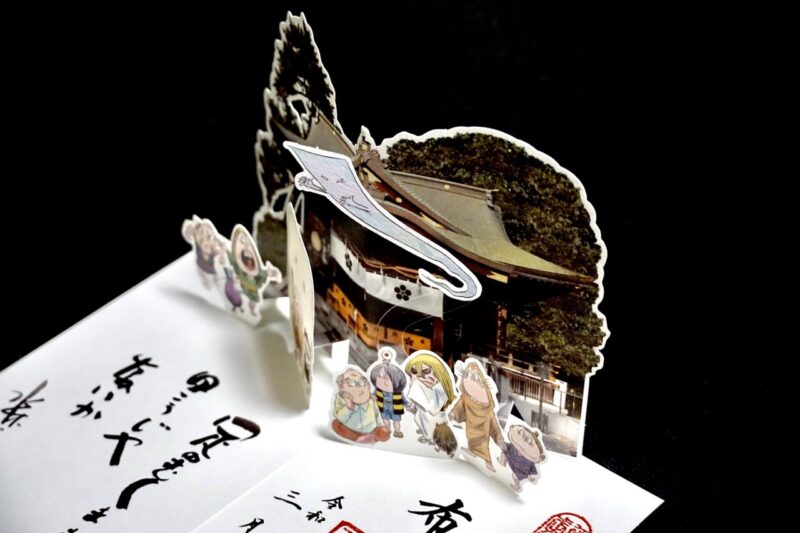

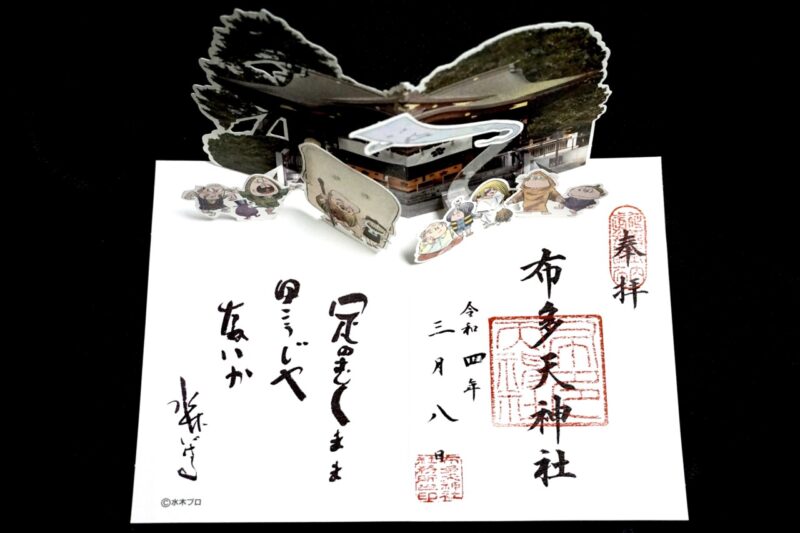

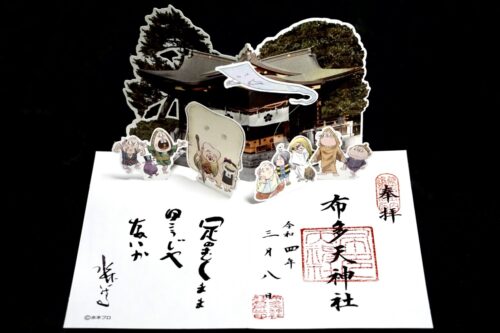

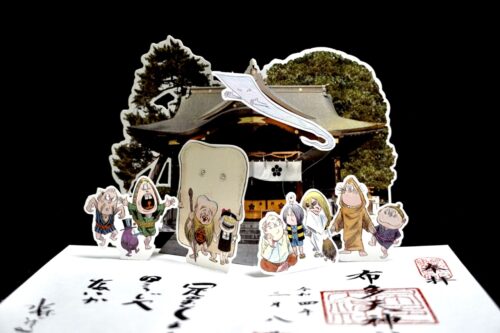

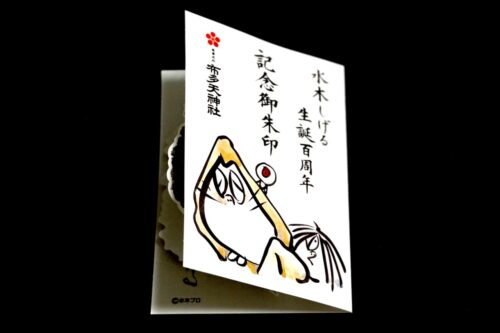

飛び出す!水木しげる先生生誕百周年記念御朱印

2022年3月8日は『ゲゲゲの鬼太郎』の著者・水木しげる氏の生誕百周年。

同日より生誕百周年を記念した御朱印を授与開始。(現在は終了済)

同日より生誕百周年を記念した御朱印を授与開始。(現在は終了済)

いわゆる飛び出す御朱印。

いわゆる飛び出す御朱印。

当社の社殿を背景に鬼太郎達や水木しげる氏の姿。

当社の社殿を背景に鬼太郎達や水木しげる氏の姿。

一反もめんも浮遊していて立体的な出来。

一反もめんも浮遊していて立体的な出来。

「足のむくままゆこうじゃないか」と水木しげる氏の言葉。

「足のむくままゆこうじゃないか」と水木しげる氏の言葉。

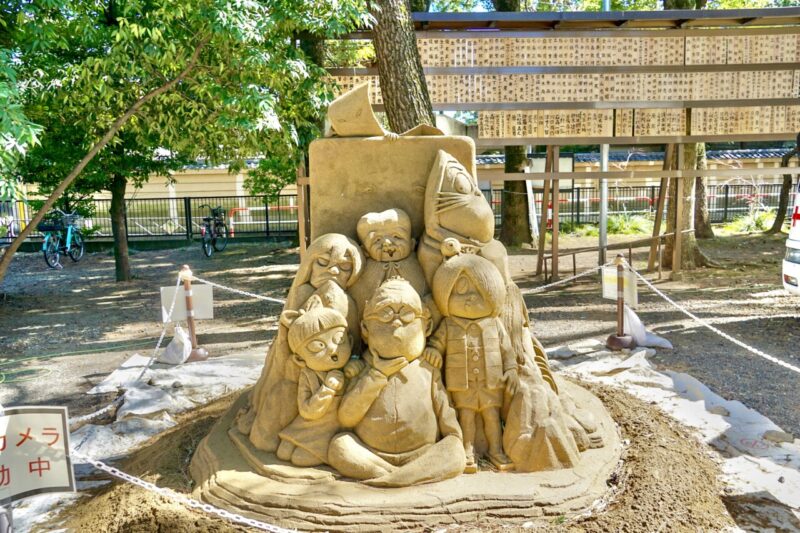

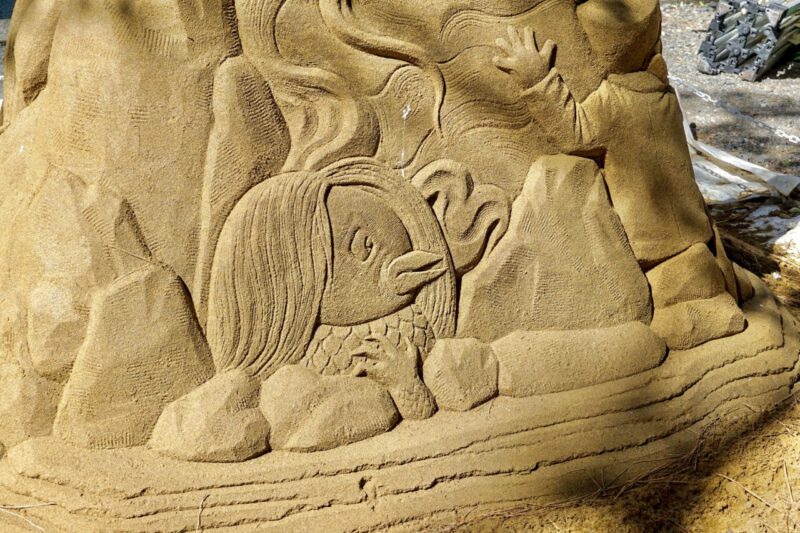

期間限定で設置されたゲゲゲのサンドアート

参道には期間限定で水木しげる先生生誕百周年記念をしたサンドアートを設置。(現在は終了済)

砂と水のみで制作された彫刻アート。

砂と水のみで制作された彫刻アート。

水木しげる先生に『ゲゲゲの鬼太郎』で登場する妖怪たち。

水木しげる先生に『ゲゲゲの鬼太郎』で登場する妖怪たち。

とても立体的で素晴らしい出来。

とても立体的で素晴らしい出来。

後方にはアマビエの姿も。

後方にはアマビエの姿も。

2022年11月21-2023年2月28日まで

※本来12月20日までの予定だったが2023年2月末まで延期。

所感

式内社として歴史と格式を持つ当社。

古くから「布多天神社」と称されており、菅原道真公を起源にもたない天神さま。

現在に至るまで「布多天神社」の社号が変わらず続いているのも素晴らしい。

緑に溢れ落ち着いた地域の鎮守といった空気がよく、地域の人々に愛されている。

江戸時代より続く天神市など多くの催しが行われているのも特徴的。

近年では『ゲゲゲの鬼太郎』の聖地として人気で、ファンの方たちの参拝も多い。

「ゲゲゲ忌」では縁の地のスタンプラリーも行っていて、台紙を片手に各地を巡る人々も多く、皆それぞれ楽しまれているのが印象的であった。

歴史的にも式内社の格式をもつ古社であり、今も昔もずっと地域の人々に愛され崇敬される良い神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(限定見開き)・2,000円(記念御朱印)

授与所にて。

※毎月1日・15日に月次祭特別御朱印を授与。

※「ゲゲゲ忌」期間中は『ゲゲゲの鬼太郎』御朱印を授与。(「下石原八幡神社」の御朱印も頂ける)

※祭事に合わせて限定御朱印を用意する事有り。

2月中旬-「梅まつり限定御朱印」(予定)

2月4日・16日・28日は「大鳥神社御朱印」

※毎月酉の日限定。

2月1日・15日は「月次限定御朱印」

1月25日-2月3日頃まで「節分祭限定御朱印」

※なくなり次第終了。御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

- ゲゲゲ忌2025/鬼太郎

- ゲゲゲ忌2025/砂かけ婆・子泣き爺

- ゲゲゲ忌2024/鬼太郎

- ゲゲゲ忌2024/鬼太郎の両親

- 2024年梅まつり

- ゲゲゲ忌2023/鬼太郎

- ゲゲゲ忌2023/悪魔くん

- 2023年旧七夕

- 2023年梅まつり

- 2022年七夕

- 水木しげる先生生誕百周年記念

- 水木しげる先生生誕百周年記念

- 水木しげる先生生誕百周年記念

- 2022年梅まつり

- ゲゲゲ忌2021/鬼太郎

- ゲゲゲ忌2021/一反木綿

- 疫病鎮静/クタベ

- 疫病鎮静/アマビエ

- ゲゲゲ忌2019/鬼太郎

- ゲゲゲ忌2019/ぬりかべ

- 辰年限定

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 大鳥神社/酉の日限定

- 通常

- 通常

- 通常

御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナル御朱印帳を用意。

布多天神特製の御朱印帳と、東京梅風会特製御朱印帳の2種類。

御朱印帳のみの授与はしておらず、最初の2ページを空けて記帳。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2025/11/18(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/02/20(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/03/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/29(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/21(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/29(御朱印拝受)

コメント

こんばんは。

菅原道真公が祀られている神社は太宰府天満宮だけでなく調布にもある事を初めて知りました。調布は日本で最初に作られた木綿の発祥の地なんですね。

情報公開有難うございます。

■しゃんしゃん様

一般的に天神さまと云うと、菅原道真公が祀られている神社を云います。

「太宰府天満宮」「北野天満宮」から勧請される事が多いでしょうか。

全国各地の「天神社」「天満宮」の社号を持つ神社の殆どは、そうした菅公を祀る神社です。

ただ布多天神社のような古社では、菅原道真公が生誕するより前から天神社と呼ばれていたようで、菅公を起源としていない天神さまになります。

都内だと他に「五條天神社」などもそうなのですが、それらはいずれも少彦名命を祀る神社です。

古くからの天の神という意味合いが強いのかもしれません。

菅公生誕前より「天神社」と呼ばれていたこれらの神社ですが、

天神さま=菅公が浸透してからは、やはり人々も菅公を祀る神社だと勘違いしたのでしょう。

結果的に、どこかのタイミングで菅公も合祀される事になっていて、いわゆる一般的な天神さまと習合していきます。

こうした時代の変遷も面白いですね。

木綿については静岡が発祥と云う説も根強いので、あくまで社伝に残るもの程度と考えたほうがよいかもしれません。笑