目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

白金総鎮守の氷川さま

東京都港区白金に鎮座する神社。

旧社格は村社で白金一帯の総鎮守。

正式名称は「氷川神社」であるが、他との区別のため「白金氷川神社」とさせて頂く。

日本武尊の伝承が残り、港区内最古の神社とされる古社。

江戸時代は「江戸七氷川」のうちの一社に数えられた。

高級住宅地として知られる白金の地に比較的広い境内を有していて地域から崇敬を集めている。

境内には数多くの猫がいてプラチナキャットと呼ばれ親しまれている。

神社情報

白金氷川神社(しろかねひかわじんじゃ)

御祭神:素盞嗚尊・日本武尊・櫛稲田姫尊

社格等:村社

例大祭:9月第3土曜・日曜

所在地:東京港区白金2-1-7

最寄駅:白金高輪駅

公式サイト:https://shirokanehikawa.jp/

御由緒

由緒

当社の御祭神は出雲国(島根県)で国土を安穏にし、諸産業守護繁栄の神、開運・開発の神となられた素盞鳴尊である。次に日本武尊は、関東の経国を命ぜられ使命達成に苦心されたが、素盞嗚尊を崇敬される尊は日夜丘に上って武蔵の国一の宮(埼玉県氷川神社)を遥拝され、その御加護を熱心にお祈りになられた。お陰で目出たく東国を平定された日本武尊は素盞鳴尊を勧請し、大宮に対する遙拝所として当所に御鎮座された次第である。また素盞鳴尊の妻の櫛稲田姫命は安住の天地を作られたことから家庭円満で家業繁昌を守る神として配祀申し上げる。

沿革

白鳳年間(今より1300年以上前)にいわゆる白金邑(しろかねむら)の総鎮守として建立せられた。明和九年目黒行人坂から出た火災により類焼、その後宝暦二年大規模な権現造りの御社殿が御造営され嘉永五年には拝殿が銅葺せりと伝えられ立派な建物であったが、昭和二十年四月二十五日大東亜の戦禍にあった。昭和三十三年秋、現在の御本殿・幣殿・拝殿・参道・社務所等境内整備に至る迄造営大工事が竣工した。(頒布の資料より)

歴史考察

港区最古の古社・日本武尊の伝承

社伝によると、白鳳年間(673年-685年)に創建したと云う。

この事から港区最古の神社とされている。

第十二代景行天皇の御代(71年-130年)、日本武尊がこの地に逗留。

当地の丘から武蔵国一之宮の「武蔵一宮氷川神社」を遥拝し、崇敬する素盞嗚尊に加護を祈り東国を平定した旨が『求涼雑記』(江戸中期の書物)に記されている。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

室町時代に白金村が成立・白金の地名由来

応永年間(1394年-1427年)、南朝の国司であった柳下上総介が当地を開墾。

開墾した地を白金と呼び、白金村が成立。

当社は白金村の鎮守とされた。

当地を開墾した柳下上総介が多くの銀(しろかね)を所有していたため、白金長者と呼ばれるようになり、これが由来とされている。(古くは白銀と表記される事もあった)

当時の白金村は武蔵国豊島郡と荏原郡の境界線上にあったため所属が定まらなく、明治になるまで「入会地」とされていた。

村や部落などの村落共同体で総有した土地。

長らく入会地とされていた事情からも、当地は村落での結びつきが他の村以上に強かったと推測でき、それだけに村の鎮守であった当社への崇敬が篤かった事は想像に難くない。

明和の大火で類焼・江戸後期に再建

慶安四年(1651)、白金村から白金台町と白金猿町が分離。

当社は白金村の他、白金台町・今里村など白金一帯の総鎮守を担った。

明和九年(1772)、目黒行人坂「大円寺」より出火した「明和の大火」が発生。

当社も類焼し、社殿などが悉く焼失。

明和九年(1772)に江戸で発生した大火で、江戸三大大火の1つと云われる。

目黒行人坂「大円寺」より出火(放火)したため「目黒行人坂大火」とも呼ばれる。

目黒から出火し、麻布・京橋・日本橋を襲い、神田・千住方面まで燃え広がり、特に日本橋地区は壊滅した。

「明和の大火」後、立派な社殿で再建されたと伝わる。

嘉永五年(1852)、銅葺の拝殿が造営。

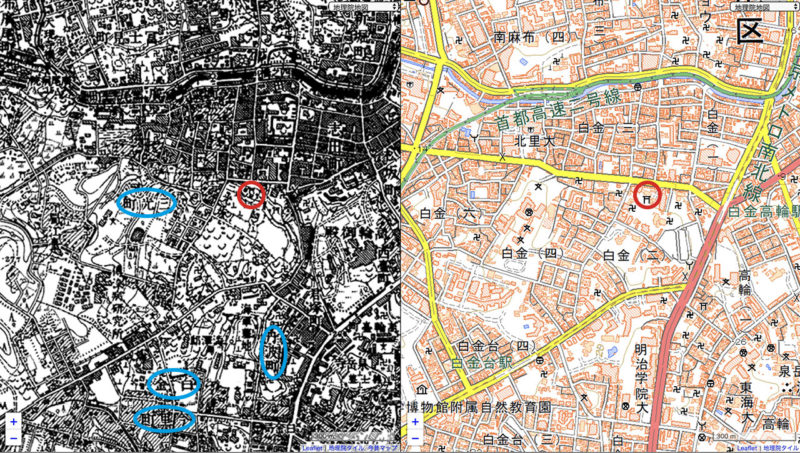

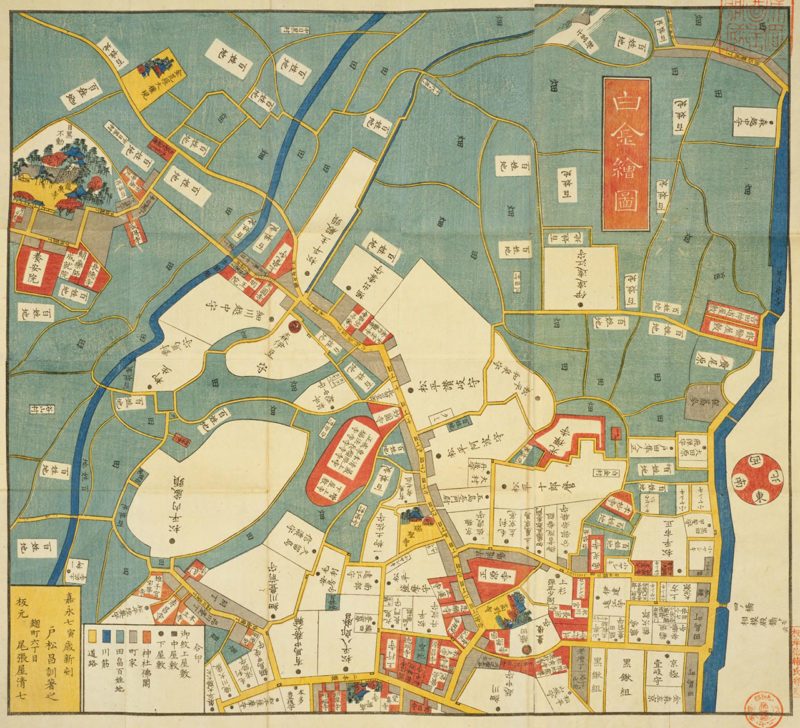

江戸切絵図から見る当社と白金

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の目黒・白金周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の下側に描かれている。

赤円で囲ったのが「氷川宮」と書いてある当社。

現在と鎮座地に違いはなく、寺社の多い一画だった事が窺える。

大名や旗本の屋敷も多かったものの、西側には田畑が広がり郊外の田園地帯でもあった。

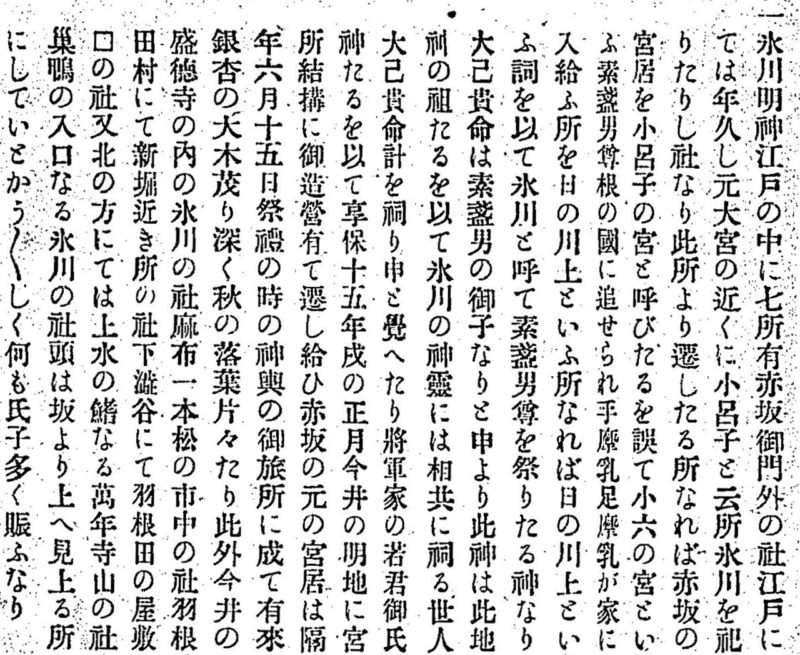

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(白金村)

氷川神社

社地除地五百四十坪。年貢地千五百四十四坪。村の巽にあり。勧請の年代詳ならず。当村及び白金台町今里村等の鎮守なり。本社二間に五間、拝殿三間に二間、前に甍あり。門前に石階二十級ありてその下に石鳥居をたつ。両柱の間二間、氷川大明神の五字を扁す。祭礼は年々九月十七日なり。

神楽堂。門を入て左にあり。二間に三間半。

稲荷社。門を入て右にあり。

別當報恩寺。(以下略)

白金村の「氷川神社」と記されているのが当社。

「当村及び白金台町今里村等の鎮守なり」とあるように、白金村以外に、白金台町と今里村などの白金一帯の総鎮守であった事が分かる。

中々立派な境内だった事が窺え、地域から崇敬を集めていたのだろう。

「報恩寺」(現・廃寺)が別当寺を担っていた。

江戸七氷川の1社に数えられる

元文・明和年間(1736年-1772年)に記されたと見られる、筆者不詳の古随筆『望海毎談』には江戸の氷川明神が7社記されている。

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する7社で、そのうちの1社であった。

『望海毎談』に記されている7社は以下の通り。

「赤坂氷川神社」

「赤坂氷川神社」に合祀

「麻布氷川神社」

「白金氷川神社」

「渋谷氷川神社」

「小日向神社」

「簸川神社」

https://jinjamemo.com/archives/shirokanehikawajinja.html

江戸に鎮座する「氷川神社」を代表する「江戸七氷川」のうちの1社として紹介されている。

不詳とされる事が多かったが「白金氷川神社」だと推定する事ができる。

「新堀近き所」の新堀とは新堀川(古川/渋谷川の旧名称)の事。

羽根田村と云うのが不明で頭を悩ませるが「下渋谷にて羽根田の屋敷口の社」が「渋谷氷川神社」を表しているため、「羽根田の屋敷口」と云うのが下渋谷村近くを表している事が分かる。

当時は下渋谷村と白金村は新堀川(古川)沿いで隣接していたため、羽根田と云うのは下渋谷と白金のあたりを表しているのだろう。

そのため新堀川(古川)から近くに鎮座し、白金あたりの氷川社は「白金氷川神社」の事だと推測できる。

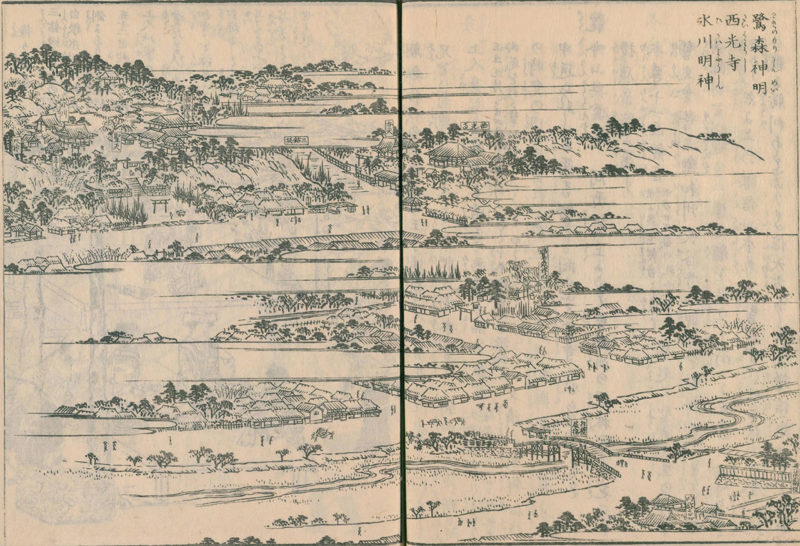

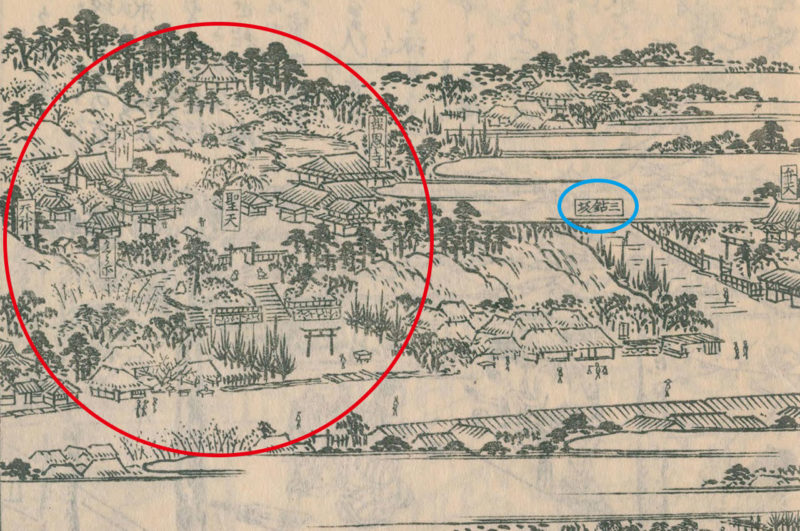

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「鷺森神明」「西光寺」「氷川明神」と描かれていて、現在の白金一帯。

左上に「氷川」として描かれているのが当社。

鳥居の先に石段があり立地などは現在と変わらない。

神門らしきもの、さらに天神さまなども祀られていた事が窺える。

右手に「報恩寺」(現・廃寺)があり、これが別当寺であった。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

白金の地名の他、三光町・今里町・丹波町などの町名を見る事ができ、これらは白金から成立した町で、当社はこれら一帯の総鎮守であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿が焼失。

昭和三十三年(1958)、社殿などを再建。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

平成十二年(2000)、立派な鳥居を建立。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

白金に広い境内を有する・立派な大鳥居

白金の鎮守として白金に鎮座している当社。

立地としては高級住宅街にありながらも、中々に広大な境内を維持している。

立地としては高級住宅街にありながらも、中々に広大な境内を維持している。

北里通り沿いに立派な鳥居が建つ。

北里通り沿いに立派な鳥居が建つ。

平成十二年(2000)に建てられた鳥居で、実に存在感がある造り。

平成十二年(2000)に建てられた鳥居で、実に存在感がある造り。

戦前と江戸時代の二対の狛犬

鳥居の先に一対の狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された招魂社系の狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された招魂社系の狛犬。

戦前の狛犬だが状態もよく現存。

戦前の狛犬だが状態もよく現存。

その先に石段。

石段があり高台に鎮座しているのは、江戸時代の頃から変わらない。

石段があり高台に鎮座しているのは、江戸時代の頃から変わらない。

石段を上った先に一対の狛犬。

個性的な表情で安永六年(1777)に奉納されたかなり古い狛犬。

個性的な表情で安永六年(1777)に奉納されたかなり古い狛犬。

うっすらだが安永六年(1777)の刻銘が残る。

うっすらだが安永六年(1777)の刻銘が残る。

江戸尾立の尾に細身の体躯で、どことなくパグのような愛らしさも。

江戸尾立の尾に細身の体躯で、どことなくパグのような愛らしさも。

保存状態も良好で、古いものがこうして残されているのが嬉しい。

保存状態も良好で、古いものがこうして残されているのが嬉しい。

その先、左手に手水舎。

水が張られていて身を清める事ができる。

水が張られていて身を清める事ができる。

戦後に再建された美しい社殿

参道の正面に社殿。

広々とした参道に映えるバランスよい美しい社殿。

広々とした参道に映えるバランスよい美しい社殿。

江戸時代の社殿は東京大空襲で焼失。

江戸時代の社殿は東京大空襲で焼失。

戦後の昭和三十三年(1958)に再建された。

戦後の昭和三十三年(1958)に再建された。

木造で立派な社殿からも、氏子崇敬者の気持ちが伝わる。

木造で立派な社殿からも、氏子崇敬者の気持ちが伝わる。

社殿の周囲には緑が囲んでいて清々しい気持ちにさせてくれる。

社殿の周囲には緑が囲んでいて清々しい気持ちにさせてくれる。

境内社の建武神社と稲荷神社

社殿左手に境内社の建武神社。

御祭神は後醍醐天皇・護良親王・楠正成などの203柱の南朝の天皇や忠臣を祀っている。

御祭神は後醍醐天皇・護良親王・楠正成などの203柱の南朝の天皇や忠臣を祀っている。

古くは昭和十一年(1936)に建武義会が創立され、上大崎中丸に建武神社が創建。

古くは昭和十一年(1936)に建武義会が創立され、上大崎中丸に建武神社が創建。

戦後に当社の境内社として遷された。

戦後に当社の境内社として遷された。

建武神社の由来は建武の新政に因む。

建武神社の由来は建武の新政に因む。

立て札には「招福・開運の神様」と記されている。

立て札には「招福・開運の神様」と記されている。

鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇が、天皇が自ら行う政治「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始したことにより成立した建武政権の新政策。

社殿の右手には稲荷神社が鎮座。

緑に囲まれた細い参道。

緑に囲まれた細い参道。

とても綺麗に整備された境内。

とても綺麗に整備された境内。

小さな神狐像。

小さな神狐像。

緑に囲まれたお稲荷さんとなっている。

緑に囲まれたお稲荷さんとなっている。

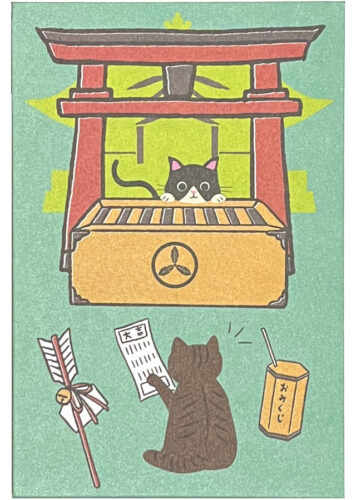

可愛いプラチナキャット達がいる猫神社

筆者の地元から近いため月詣のペースで参拝しているが境内には猫を多く見かける事が多い。

拝殿から出てくる猫。

拝殿から出てくる猫。

社務所前で日向ぼっこする猫。

社務所前で日向ぼっこする猫。

一瞬気付かなかったがこちらにも猫の姿。

一瞬気付かなかったがこちらにも猫の姿。

稲荷社への参道で睡眠中。

稲荷社への参道で睡眠中。

日中に参拝するとほぼ必ずと言って良い頻度で猫に遭遇する。

日中に参拝するとほぼ必ずと言って良い頻度で猫に遭遇する。

白金の地名からプラチナキャットたちと呼ばれたりも。

白金の地名からプラチナキャットたちと呼ばれたりも。

朝から猫の集会中。

朝から猫の集会中。

建武神社でくつろぐ猫ちゃん。

建武神社でくつろぐ猫ちゃん。

2匹でくつろぐ時も。

2匹でくつろぐ時も。

社務所が開くのを待つ猫ちゃん。

社務所が開くのを待つ猫ちゃん。

社務所の窓前でお昼寝中。

社務所の窓前でお昼寝中。

境内でお昼寝中。

境内でお昼寝中。

じゃれる猫ちゃん。

じゃれる猫ちゃん。

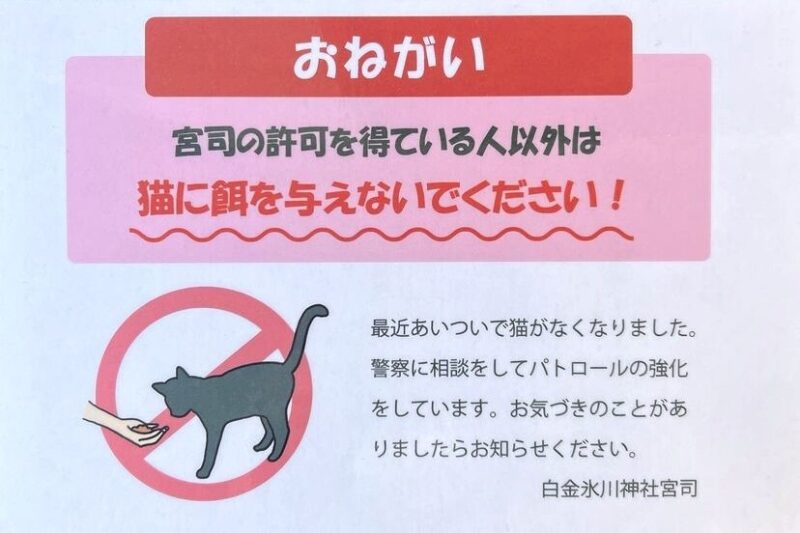

相次いで猫が亡くなる事があり警察にも相談したとのこと。

猫への許可ない餌やりは絶対にやめるようお願いしたい。

猫への許可ない餌やりは絶対にやめるようお願いしたい。※警察の調査によると毒などの被害はないとの事。餌やりする人が増えたため合わない餌で亡くなった可能性も高いため許可なく餌やりはしないようにお願いしたい。

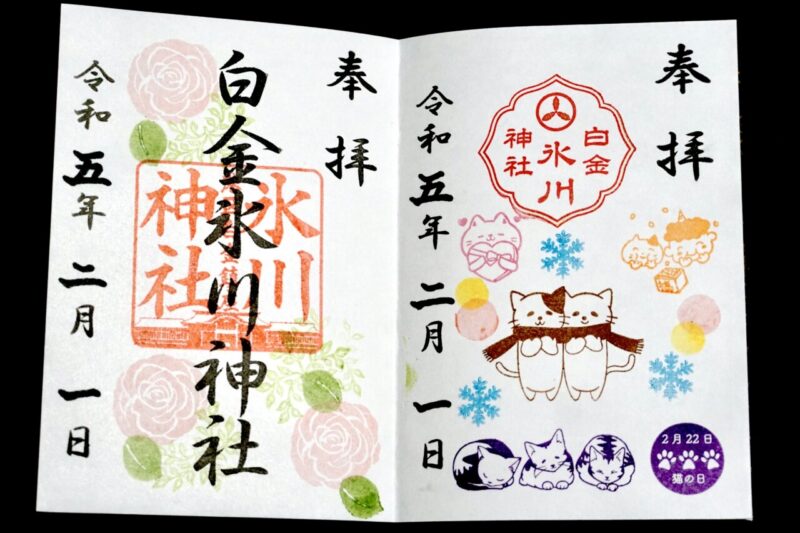

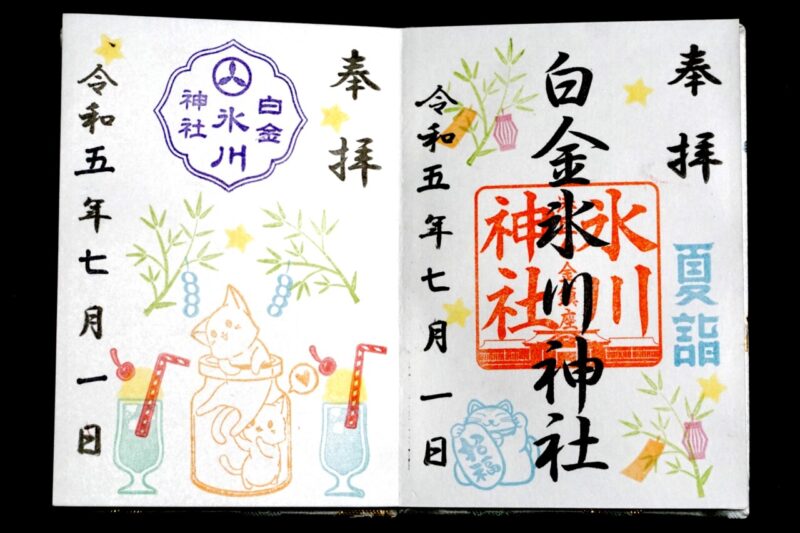

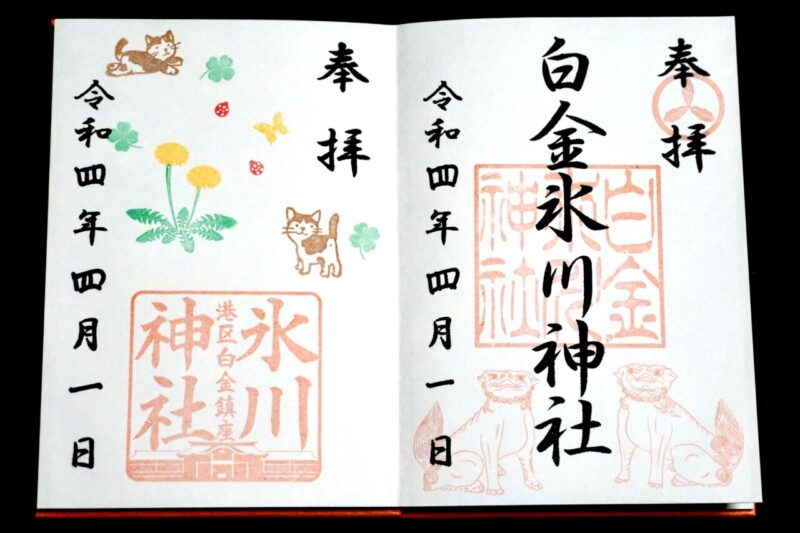

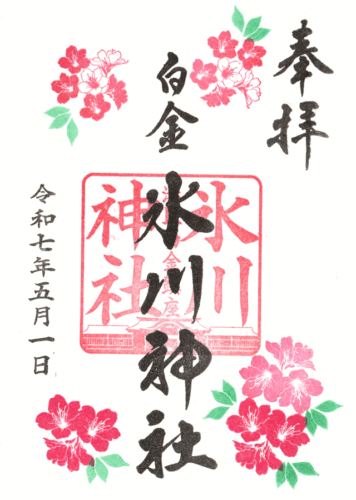

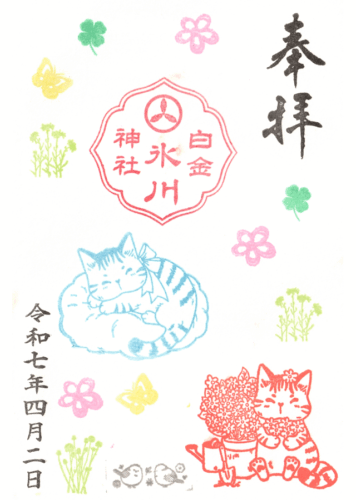

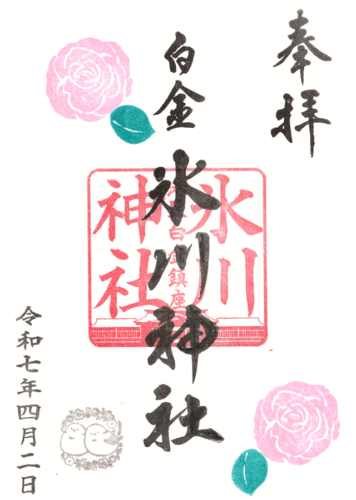

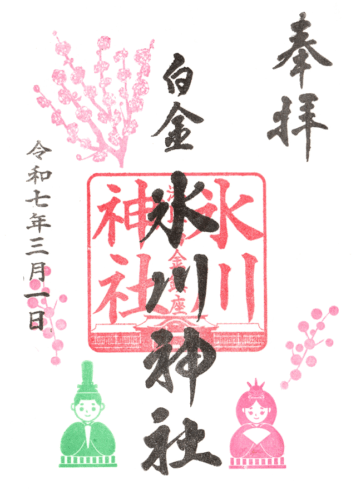

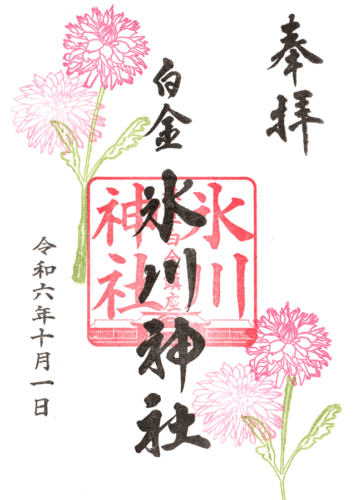

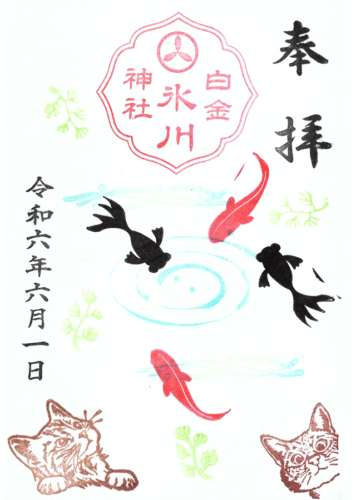

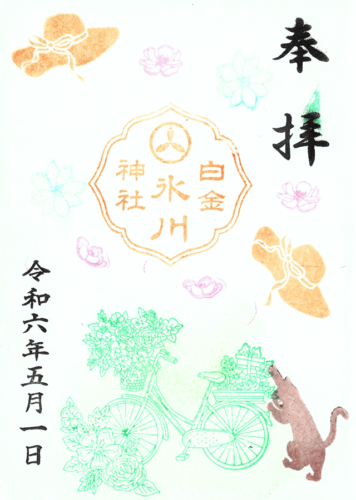

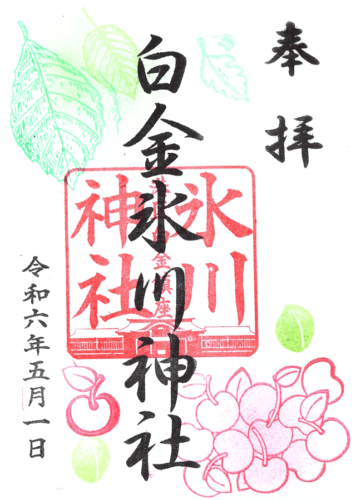

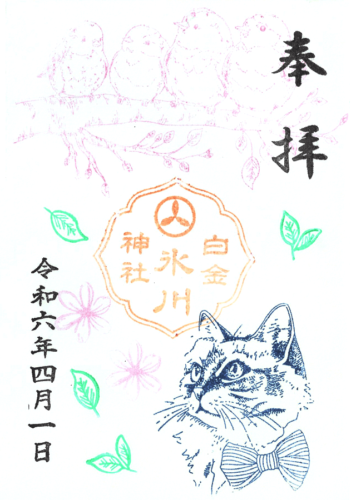

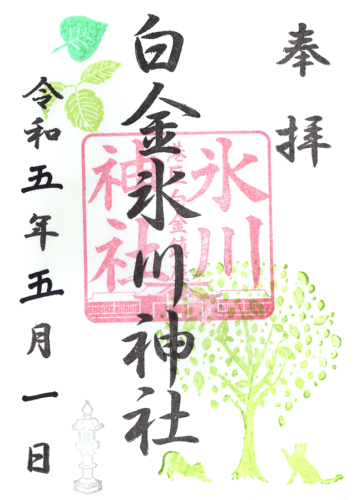

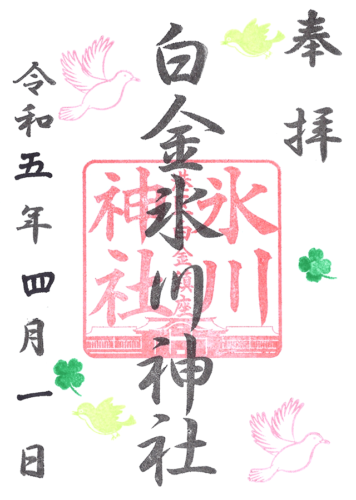

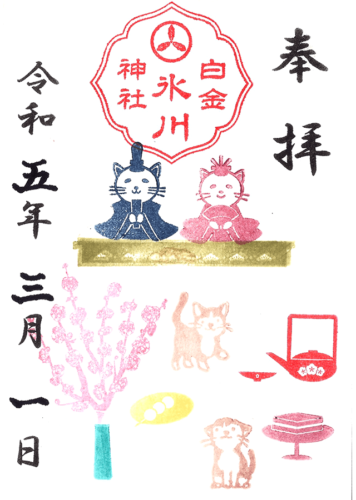

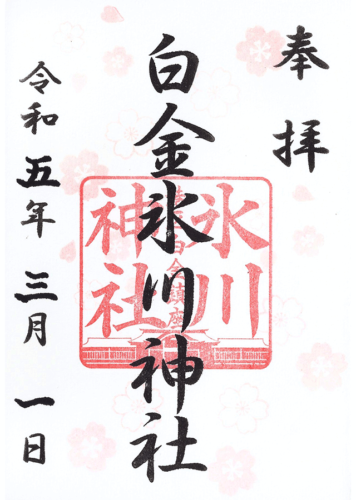

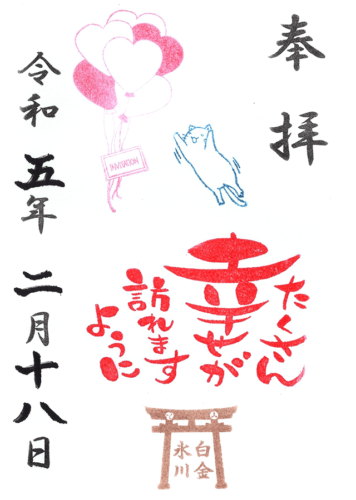

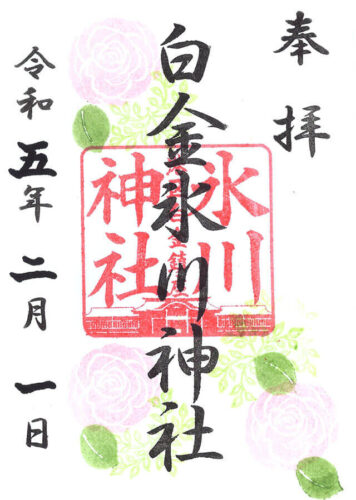

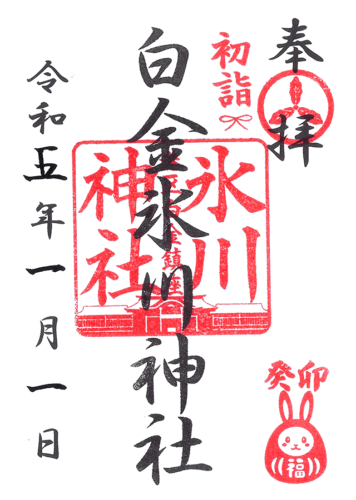

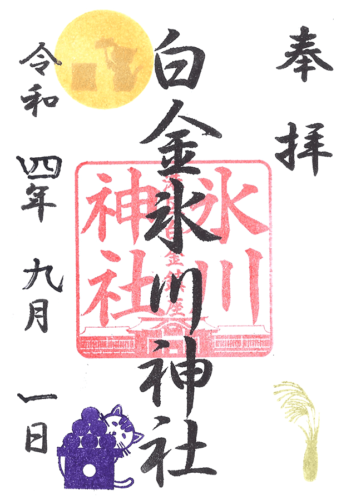

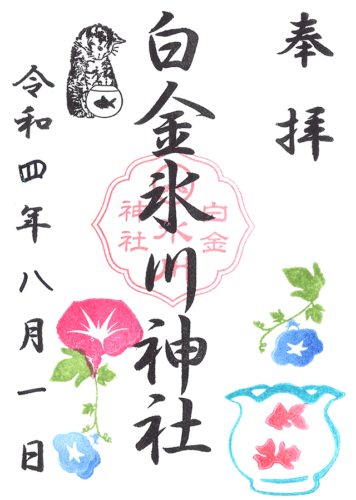

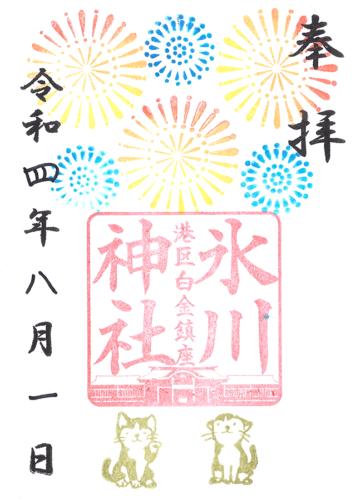

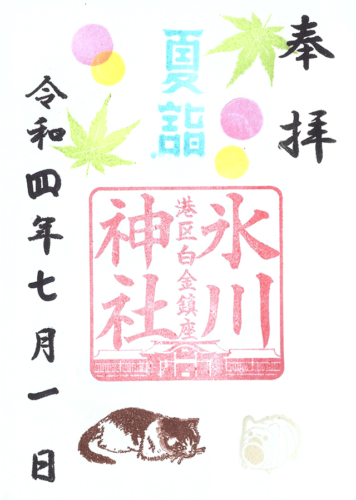

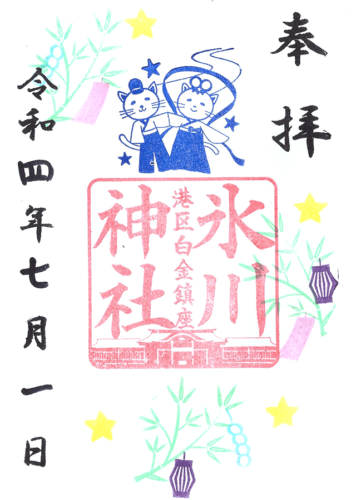

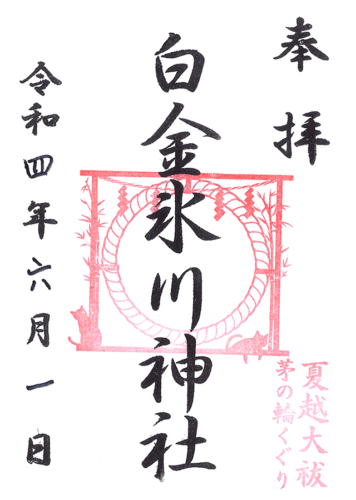

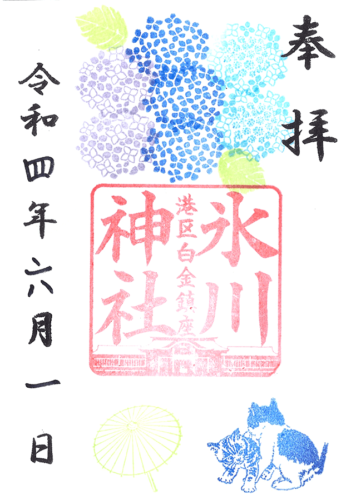

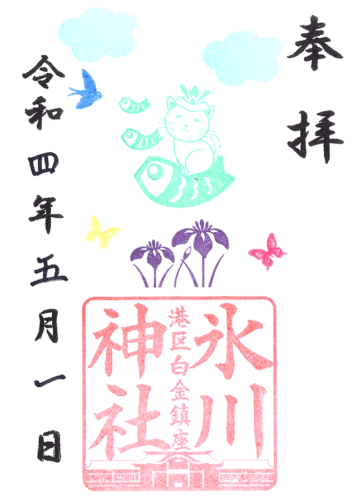

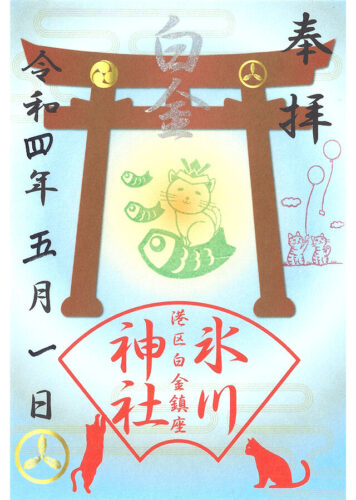

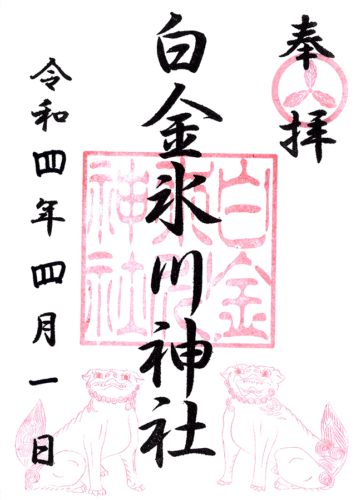

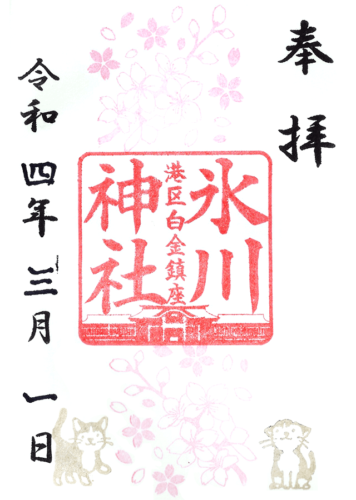

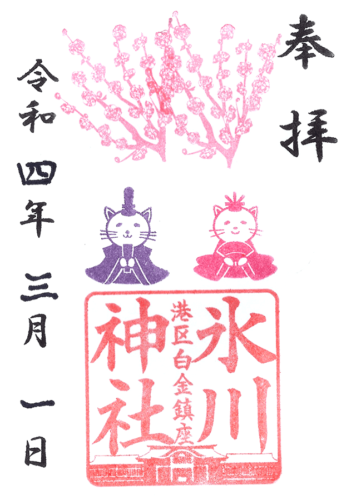

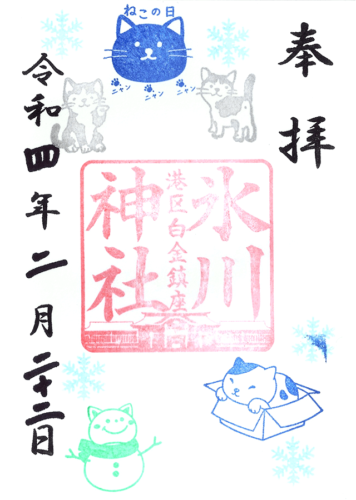

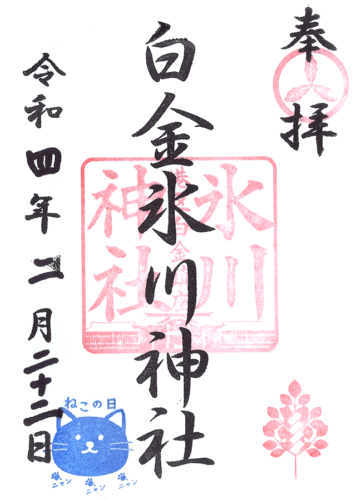

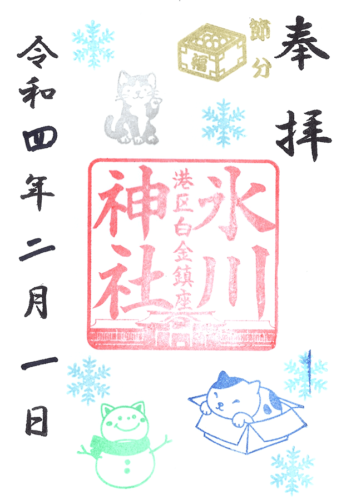

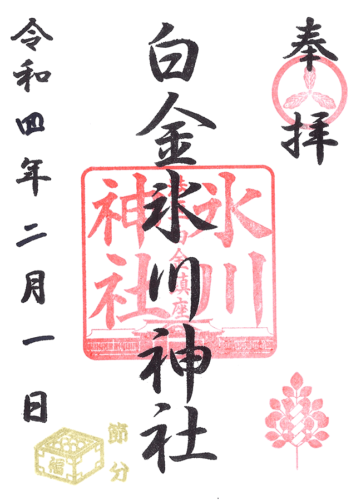

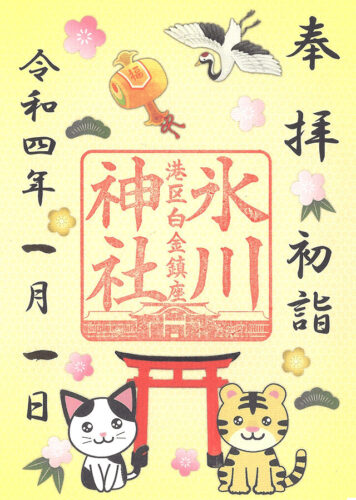

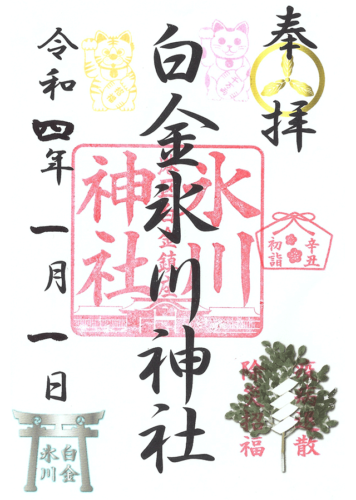

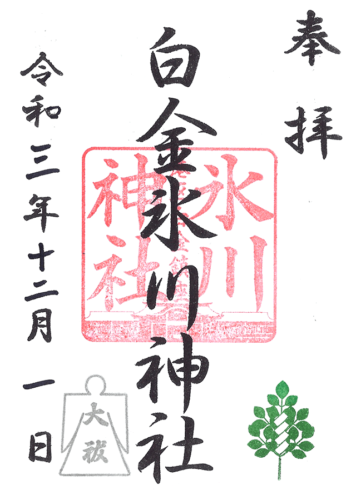

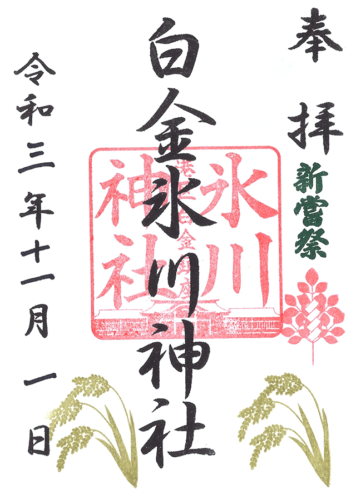

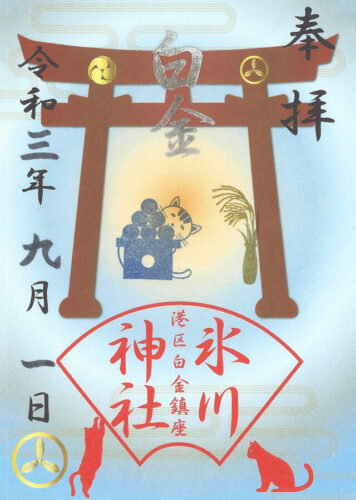

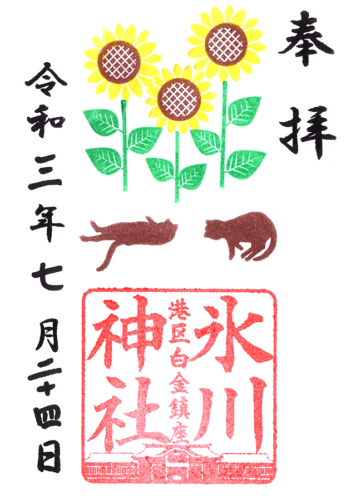

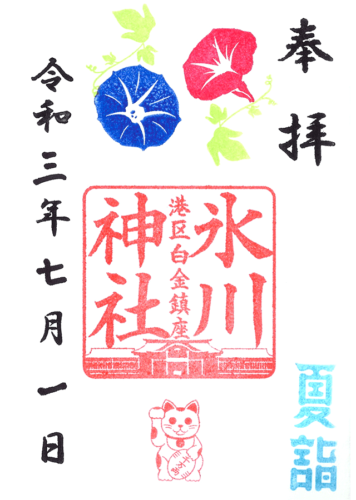

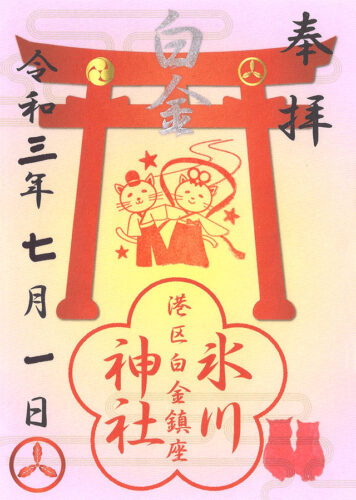

季節や祭事に応じた限定御朱印や猫御朱印

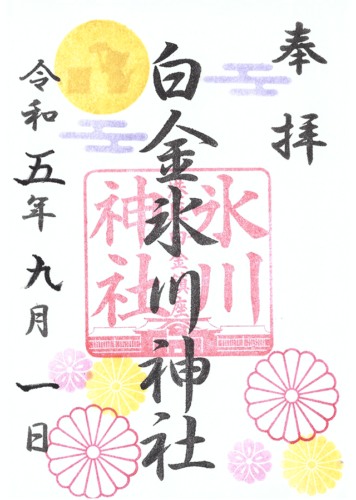

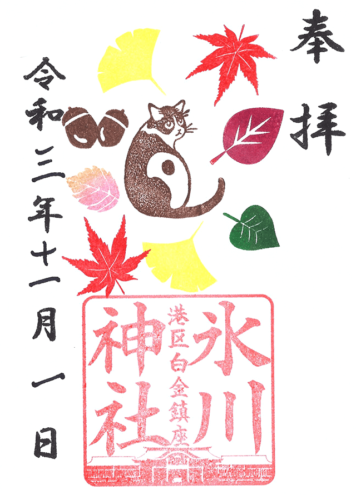

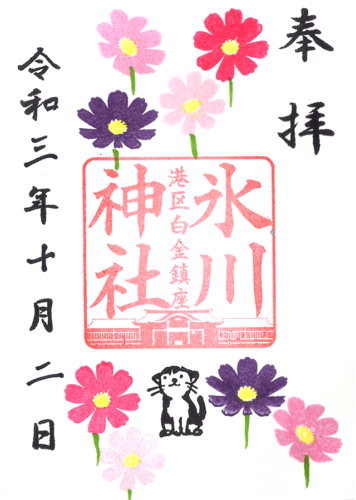

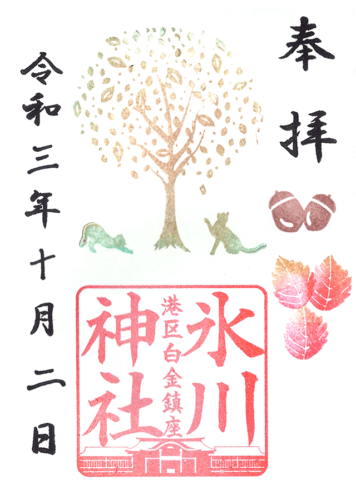

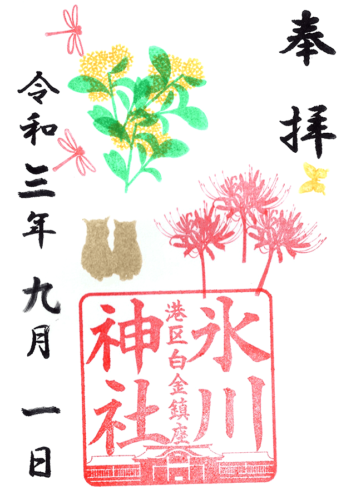

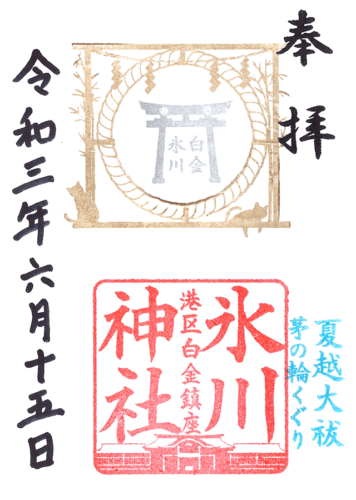

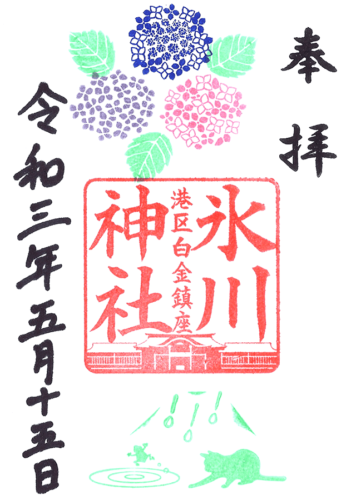

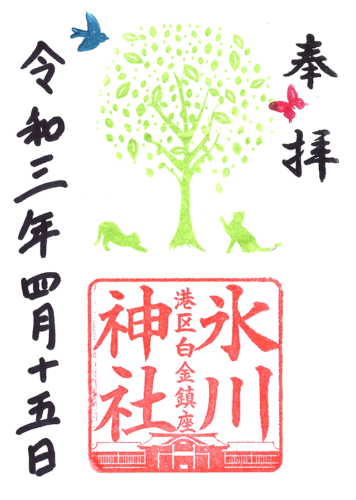

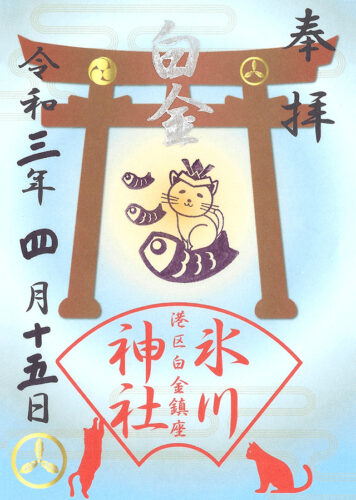

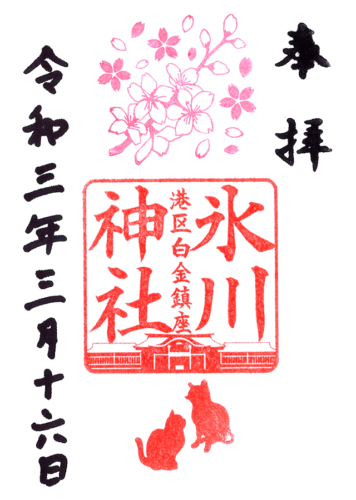

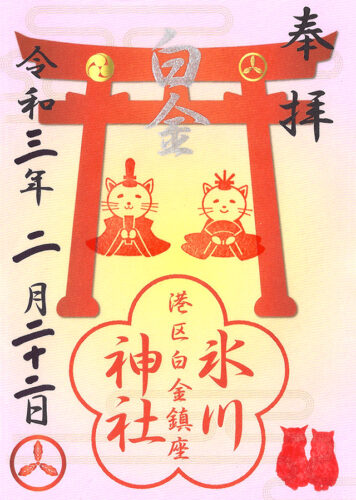

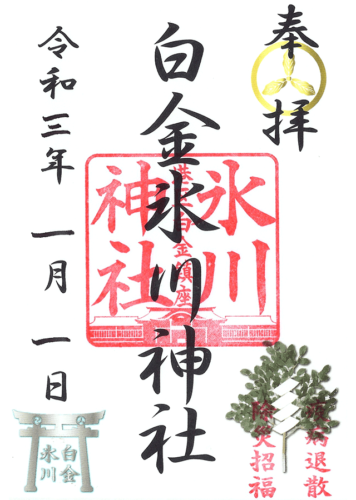

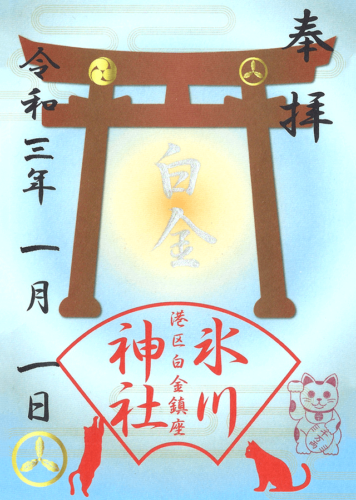

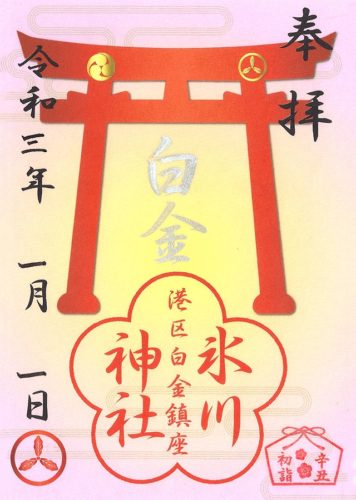

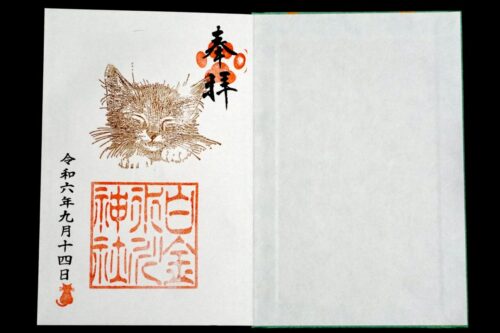

御朱印は令和三年(2021)元日よりリニューアル。

暫くの間は「港区白金鎮座 氷川神社」の朱印が押印された御朱印が3種類用意された。

暫くの間は「港区白金鎮座 氷川神社」の朱印が押印された御朱印が3種類用意された。

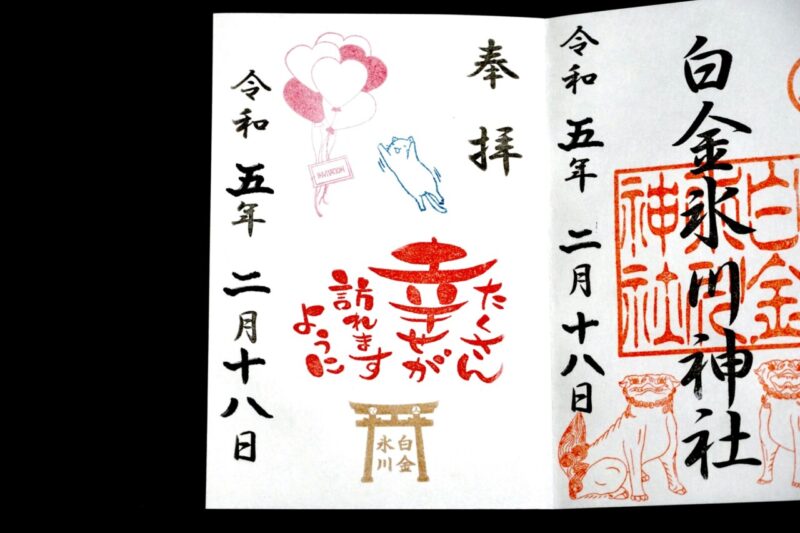

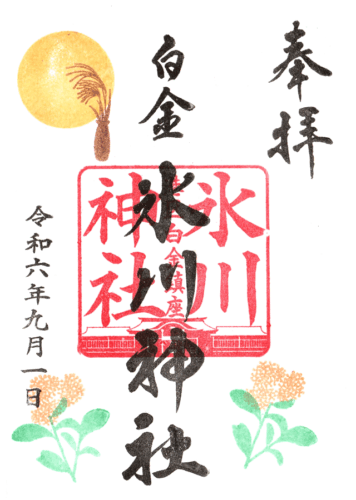

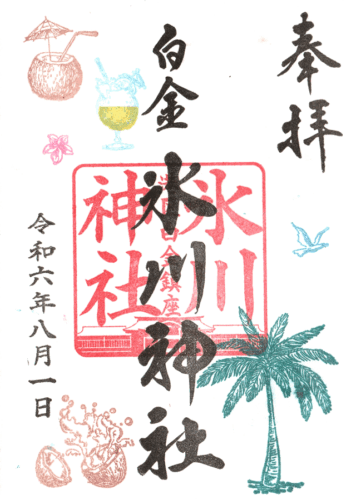

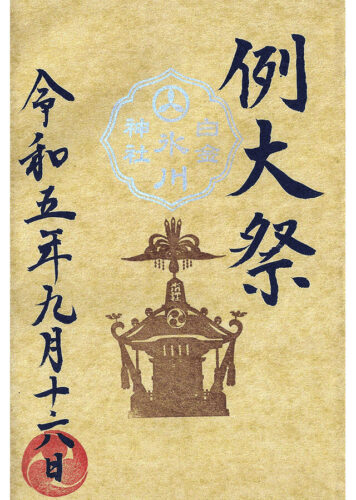

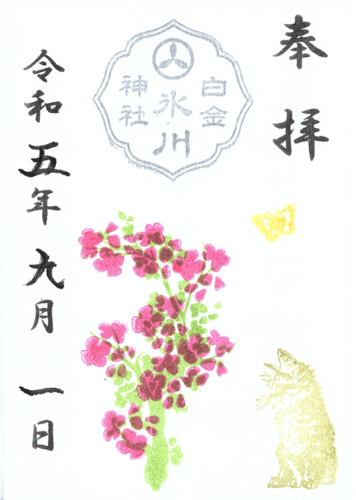

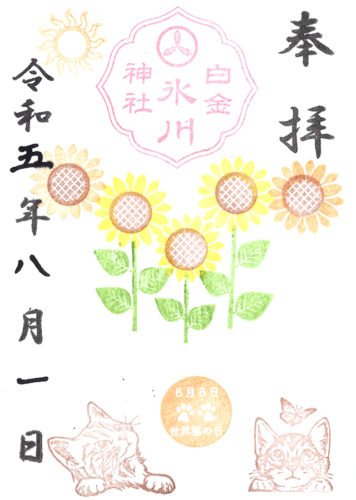

祭事や季節に合わせて限定御朱印も用意。

2023年2月は猫ちゃんたっぷりな御朱印。

2023年2月は猫ちゃんたっぷりな御朱印。

2023年7月は猫とクリームソーダな可愛らしい御朱印。

2023年7月は猫とクリームソーダな可愛らしい御朱印。

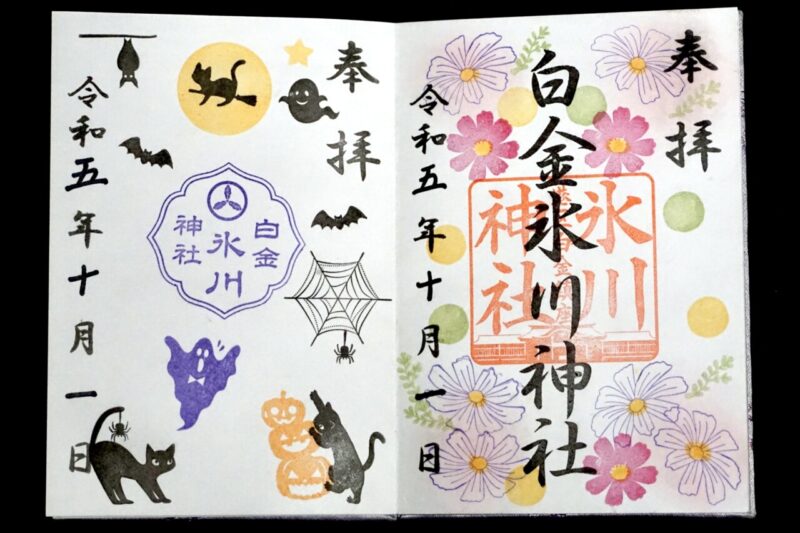

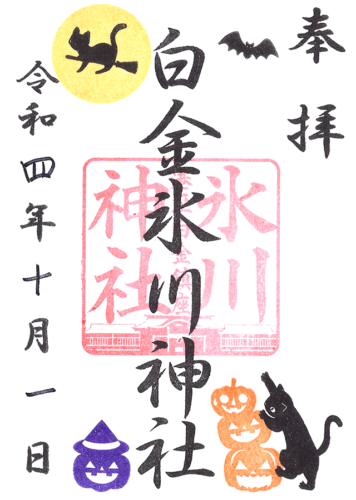

2023年10月にはハロウィン的な御朱印も。

2023年10月にはハロウィン的な御朱印も。

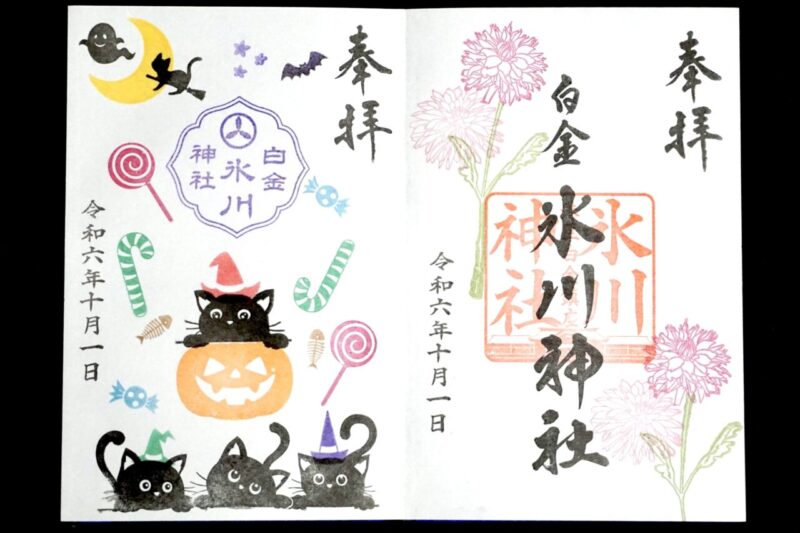

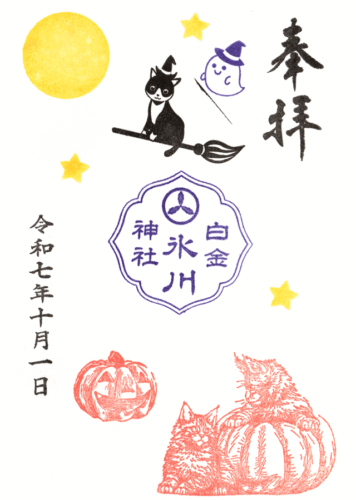

こちらは2024年10月のハロウィン的な御朱印。

こちらは2024年10月のハロウィン的な御朱印。

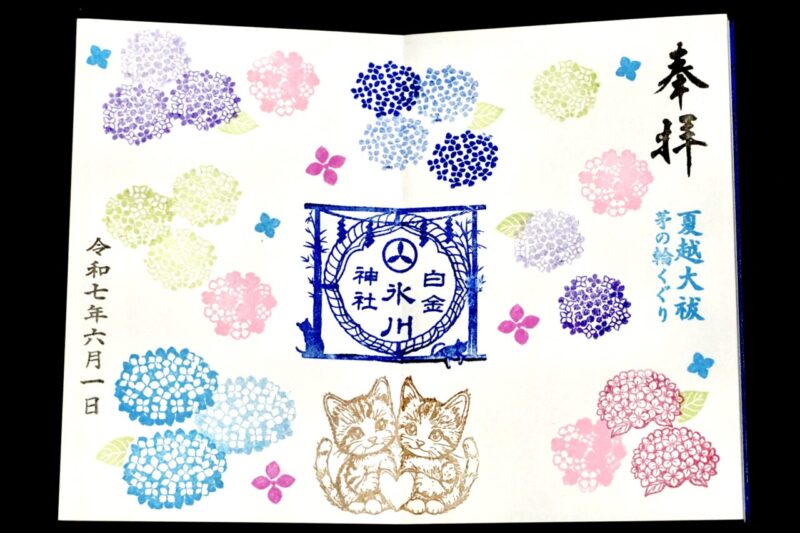

2025年6月の月替り御朱印は2種類をミックスして見開きにしたverも用意。

2025年6月の月替り御朱印は2種類をミックスして見開きにしたverも用意。

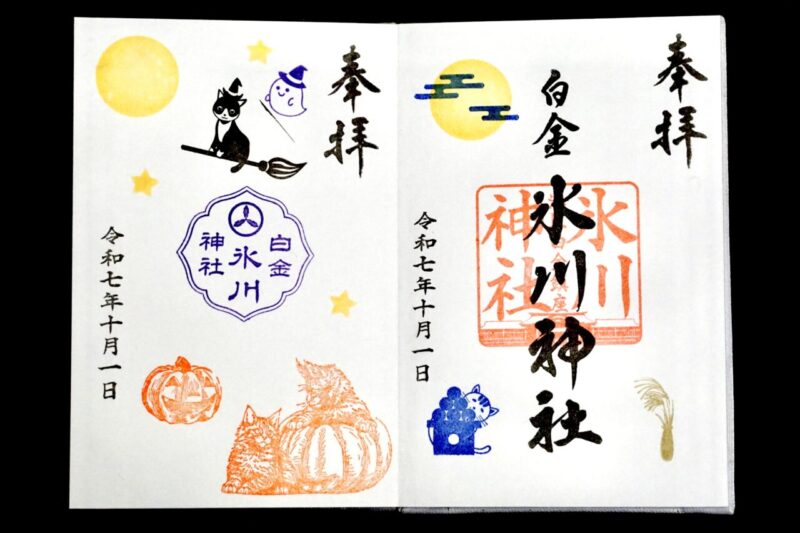

こちらは2025年10月のハロウィン的な御朱印。

こちらは2025年10月のハロウィン的な御朱印。

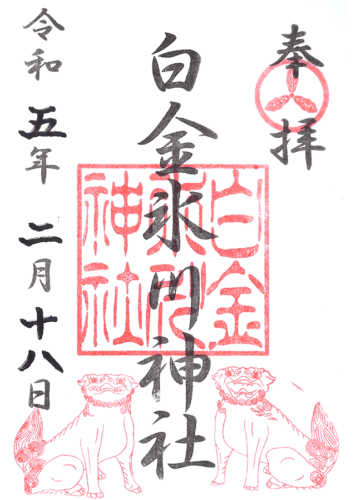

2022年4月より狛犬御朱印(画像右)を通年授与開始。

参道にある安永六年(1777)奉納の狛犬をデザインしたもの。

参道にある安永六年(1777)奉納の狛犬をデザインしたもの。

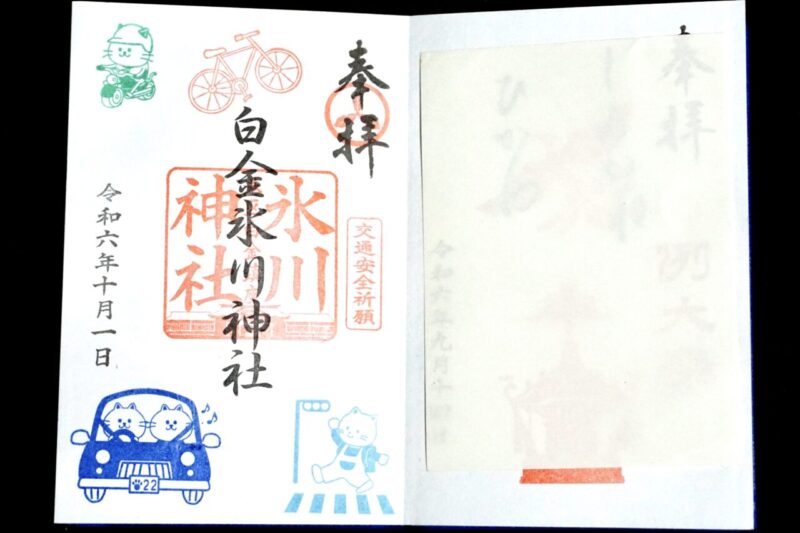

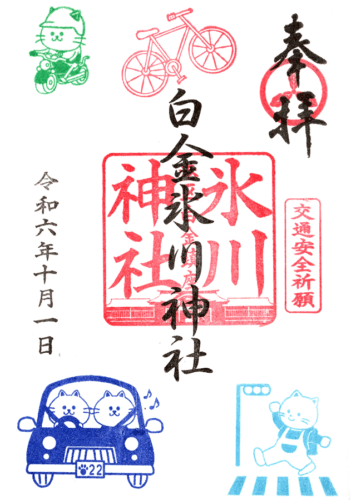

更に2024年10月からは交通安全祈願御朱印を授与。

こちらも通年の授与となる。

こちらも通年の授与となる。

誕生日に参拝して御朱印を頂いた人にはサービスの印を頂けた事も。(現在は終了済み)

現在は対応できなくなっているため終了済み。(記録として残しているだけなので対応不可な事をご理解下さい)

現在は対応できなくなっているため終了済み。(記録として残しているだけなので対応不可な事をご理解下さい)金潜紙や銀潜紙を使った高級仕様のプラチナ御朱印帳

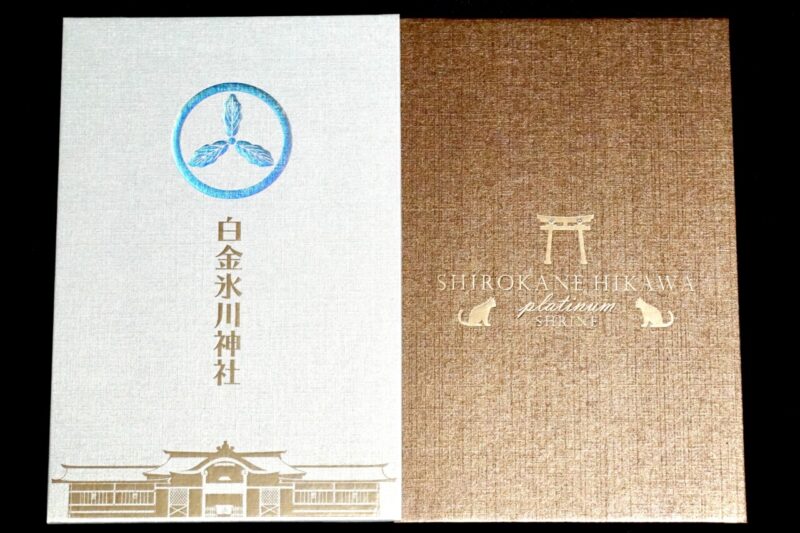

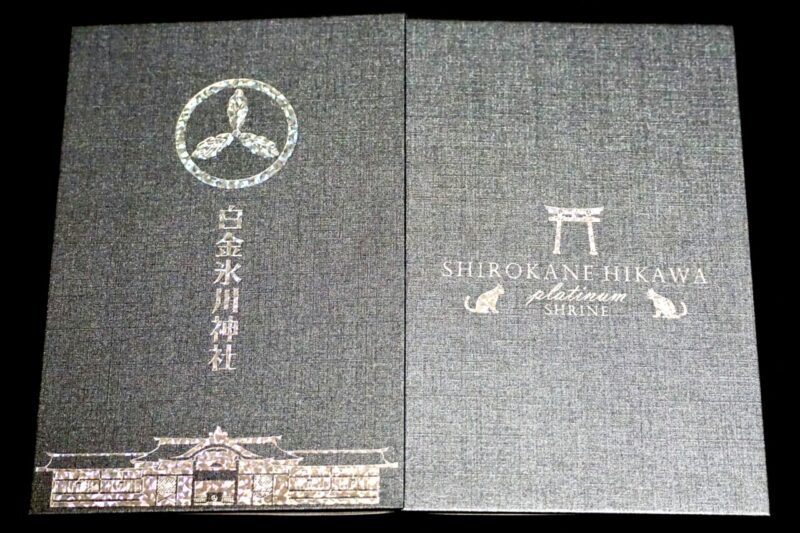

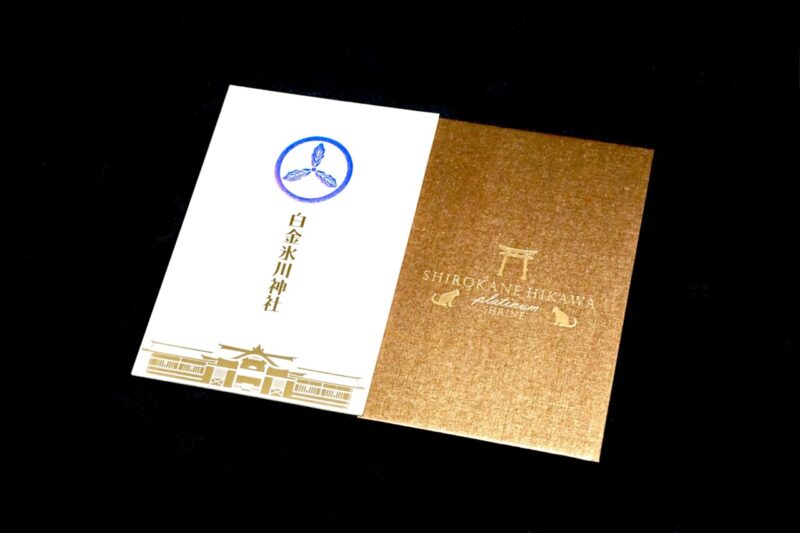

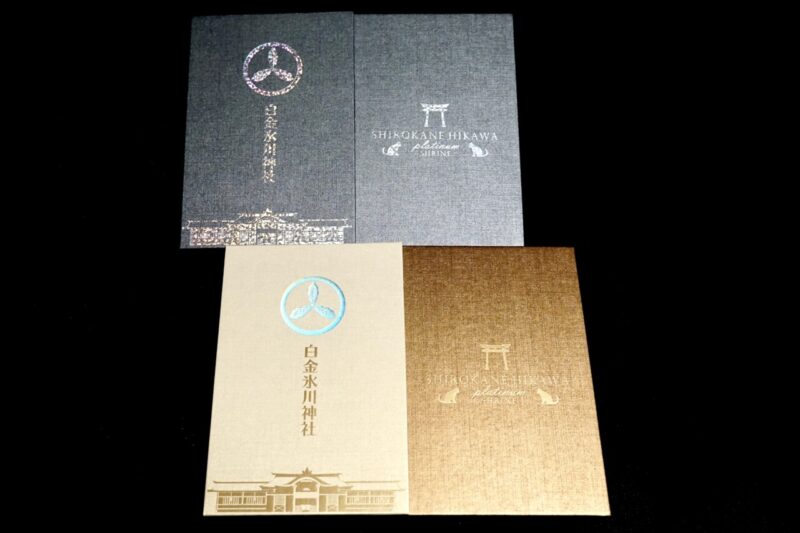

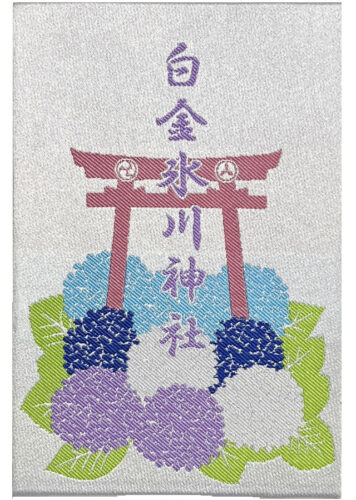

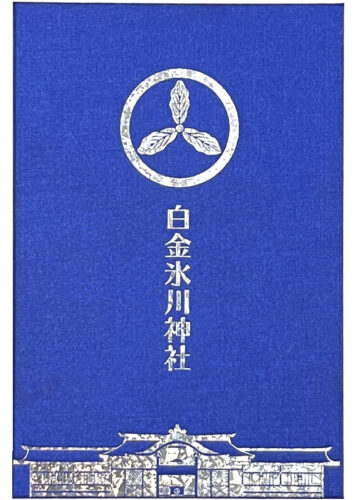

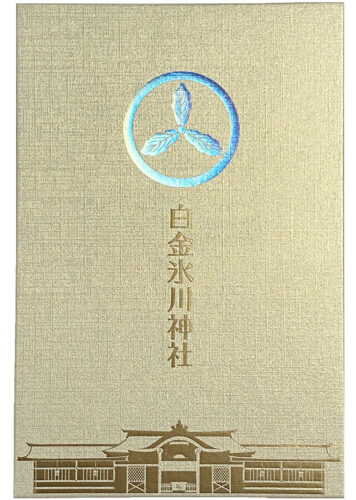

2021年8月6日よりオリジナルの御朱印帳の頒布を開始。

白金らしいプラチナ御朱印帳で、ゴールド版・プラチナ版の2種類を用意。

白金らしいプラチナ御朱印帳で、ゴールド版・プラチナ版の2種類を用意。

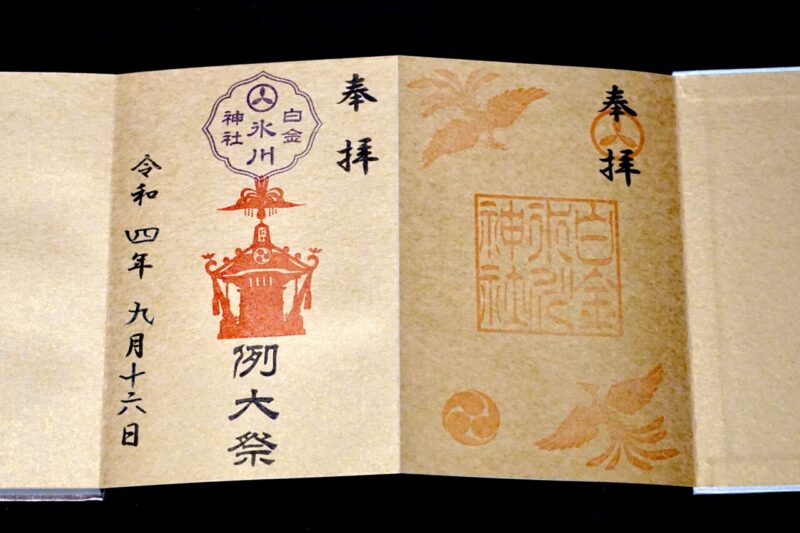

筆者が2022年例大祭で頂いたゴールド版。

表紙はゴールドの箔押しを使用。

表紙はゴールドの箔押しを使用。

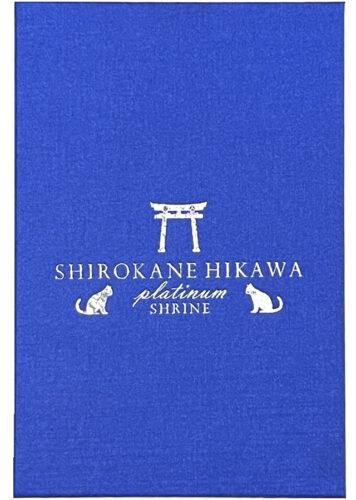

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

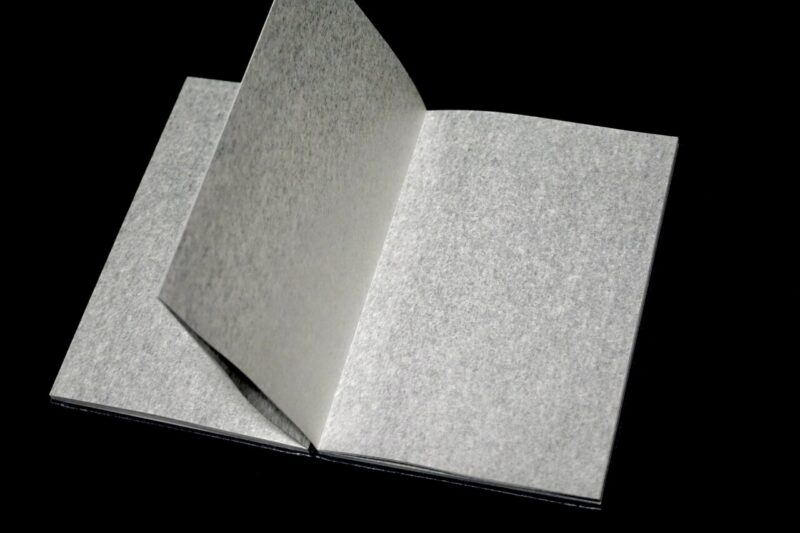

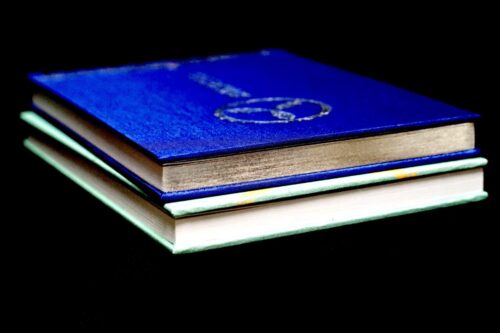

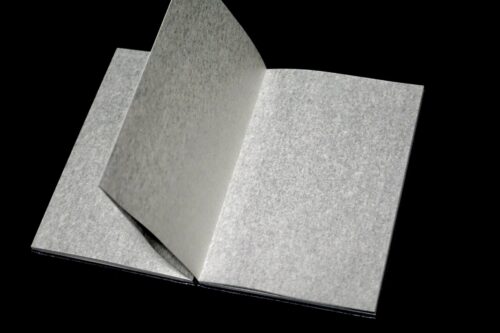

中紙には墨書きが可能で高級な金潜紙(ゴールド版)を使用。

中紙には墨書きが可能で高級な金潜紙(ゴールド版)を使用。

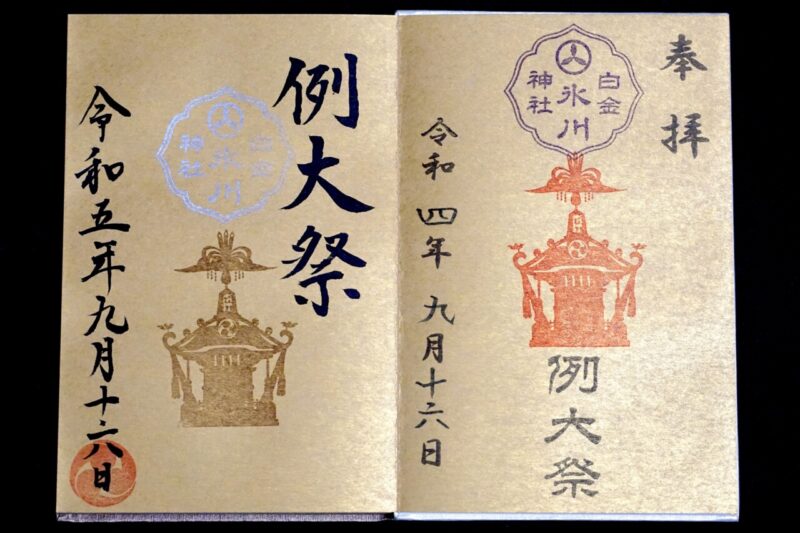

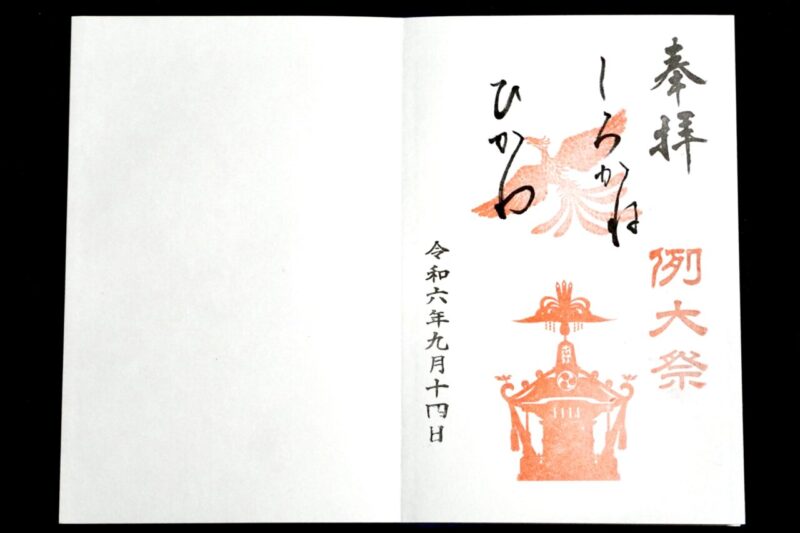

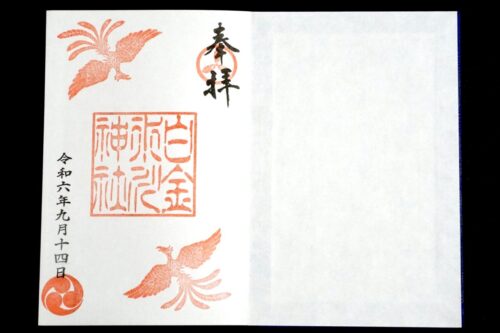

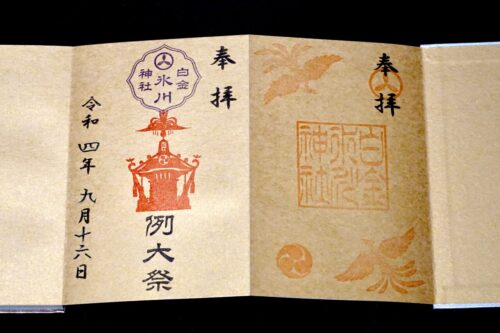

こちらは2023年例大祭で頂いた限定御朱印。

こちらは2023年例大祭で頂いた限定御朱印。

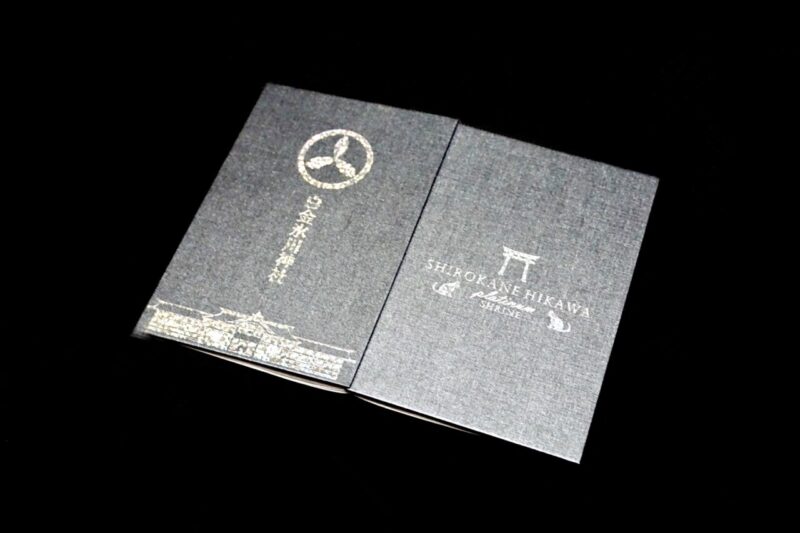

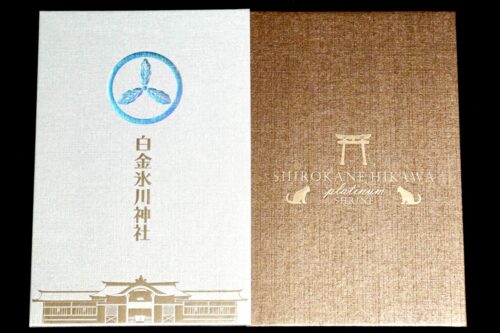

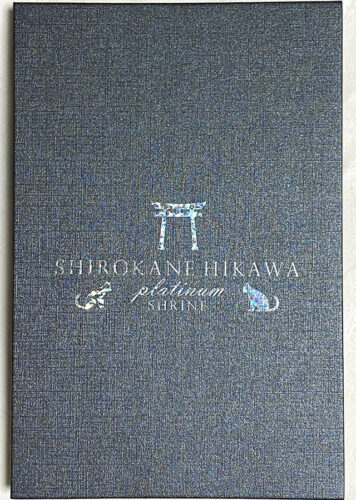

更に頒布開始初日に頂いたプラチナ版。

表紙はキラキラ箔押しを使用。

表紙はキラキラ箔押しを使用。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

中紙には墨書きが可能で高級な銀潜紙(プラチナ版)を使用。

中紙には墨書きが可能で高級な銀潜紙(プラチナ版)を使用。

銀色や金色の紙の上に薄い紙を貼り合わせた高級紙。

当社の御朱印帳の中紙は墨書きができるように和紙を何重かに重ねて大変手が込んだもの。

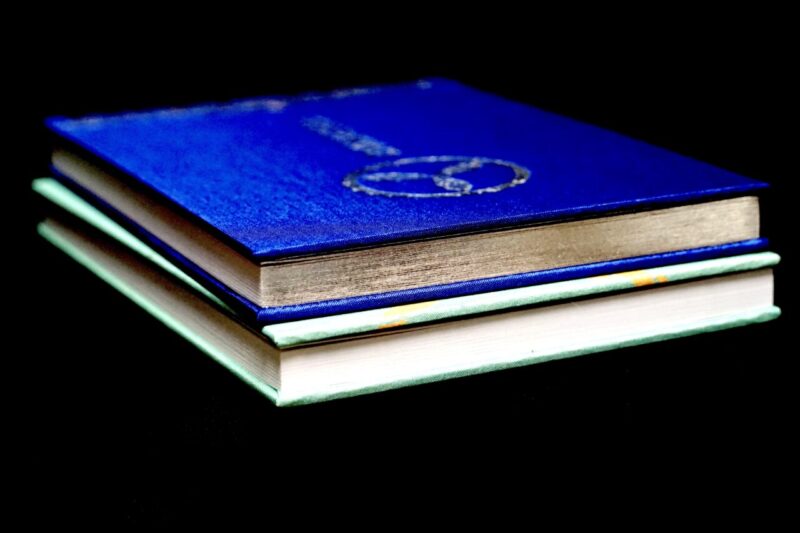

サイズは12.2cm×18.2cmで大サイズよりもやや大きめサイズでかなり豪華な仕様。

ゴールド版。

ゴールド版。

プラチナ版。

プラチナ版。

各色400色限定。

各色400色限定。

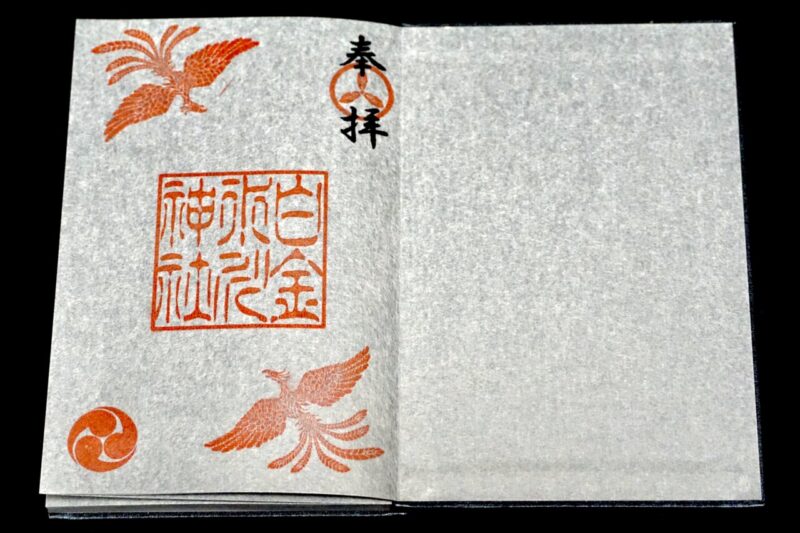

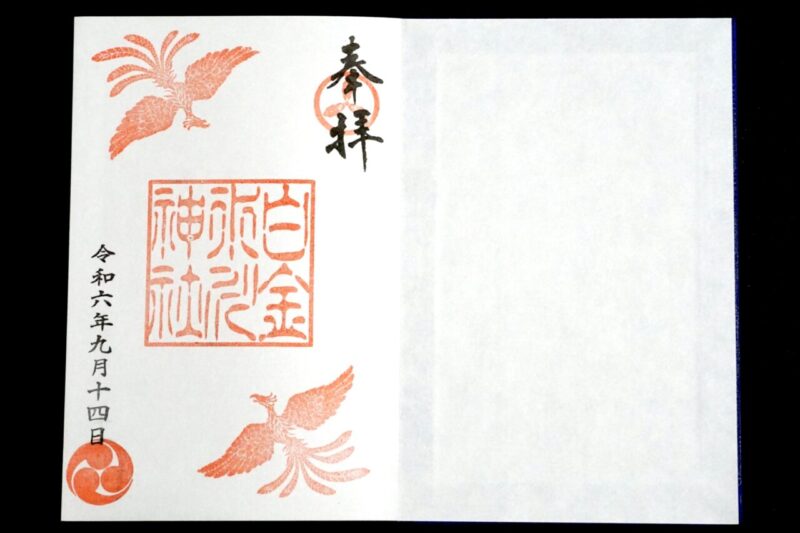

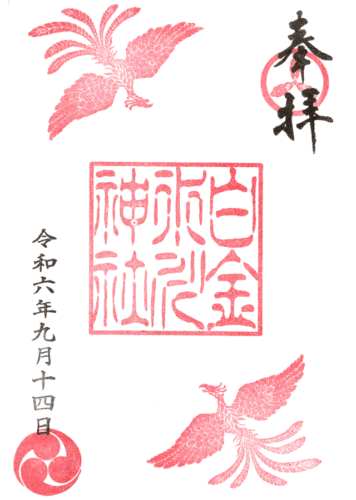

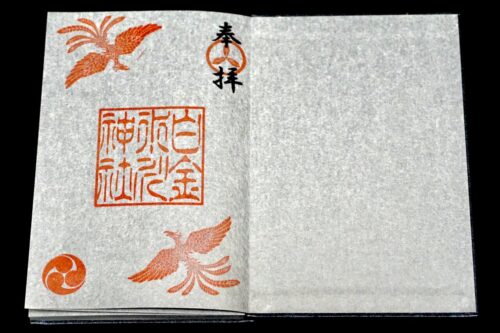

御朱印帳限定の鳳凰御朱印付き。

御朱印帳限定の鳳凰御朱印付き。

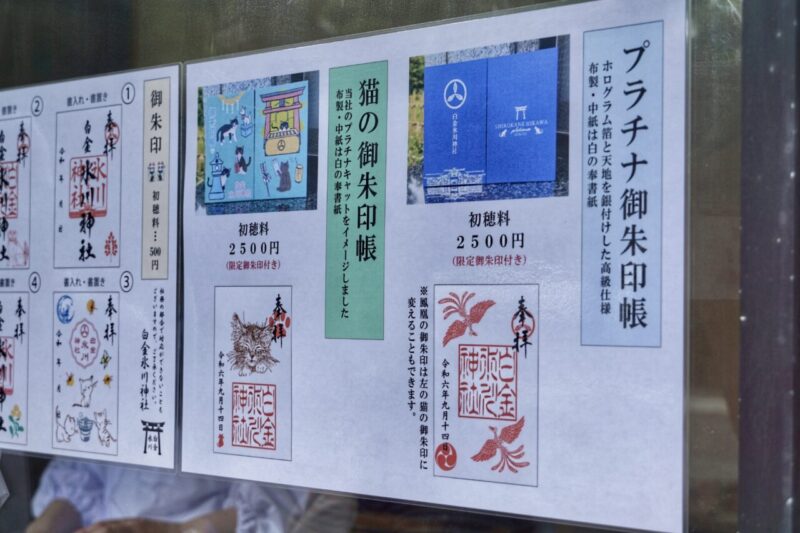

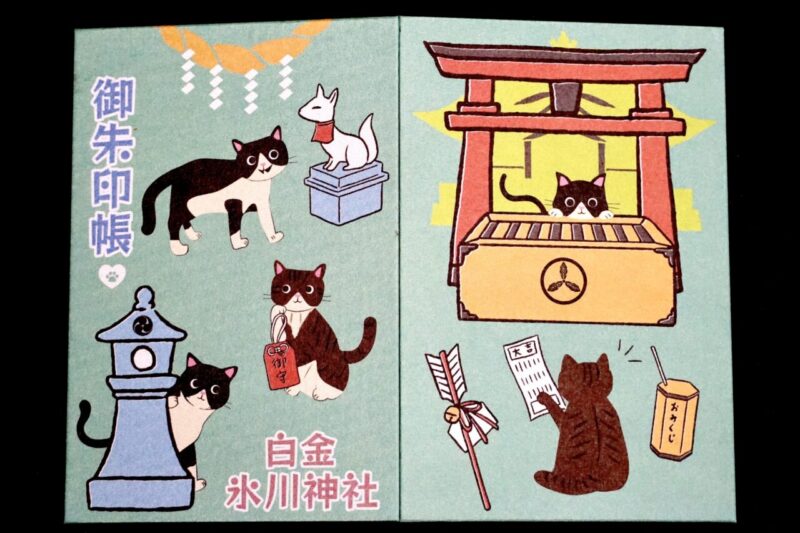

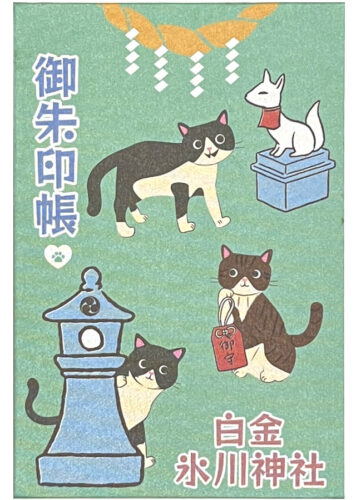

新デザインのプラチナ御朱印帳・プラチナキャットの猫の御朱印帳

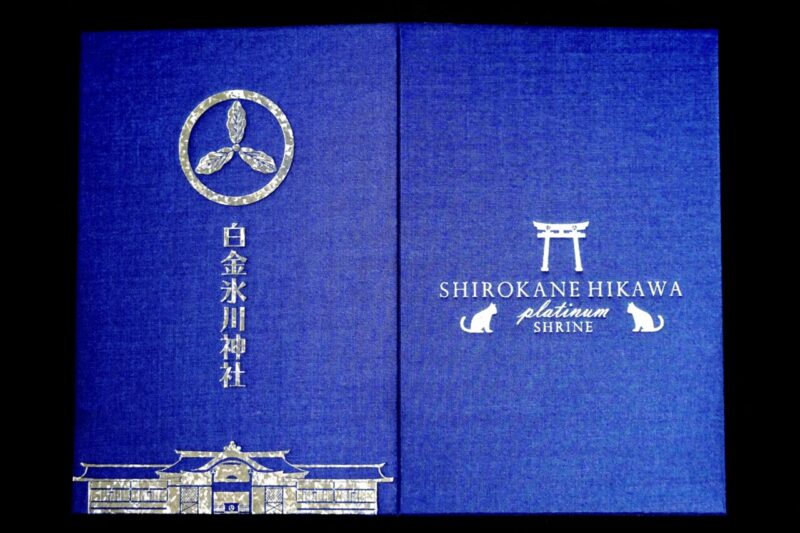

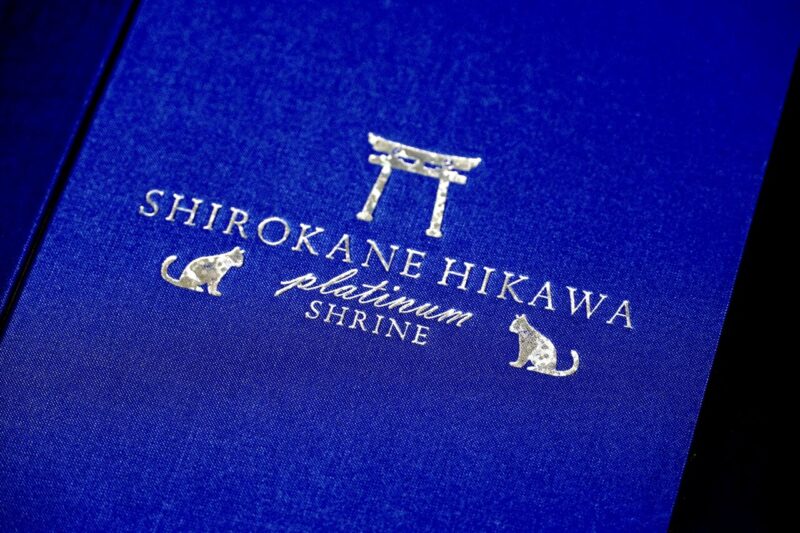

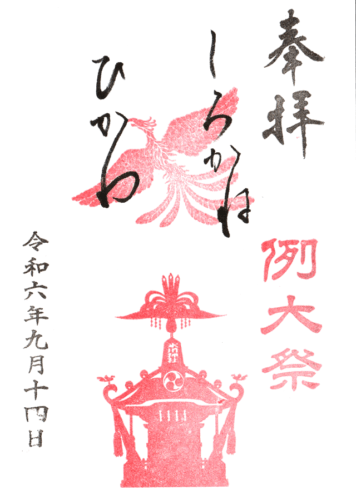

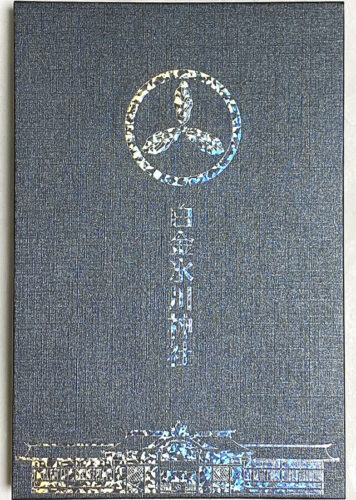

2024年9月14日の例大祭に合わせて新デザインの御朱印帳を頒布開始。

プラチナ御朱印帳と猫の御朱印帳の2種類。

プラチナ御朱印帳と猫の御朱印帳の2種類。

プラチナ御朱印帳の表紙は上述の御朱印帳と基本は同じ。

青を基調としてホログラム箔押し仕様の豪華デザイン。

青を基調としてホログラム箔押し仕様の豪華デザイン。

美しい加工。

美しい加工。

特徴的なのは天地(紙の上下)に銀付けをしてあり高級仕様。

特徴的なのは天地(紙の上下)に銀付けをしてあり高級仕様。

中紙は通常の白紙となっていて御朱印帳限定の鳳凰の御朱印付き。

中紙は通常の白紙となっていて御朱印帳限定の鳳凰の御朱印付き。

2024年例大祭限定で授与された直書きの例大祭御朱印。

2024年例大祭限定で授与された直書きの例大祭御朱印。

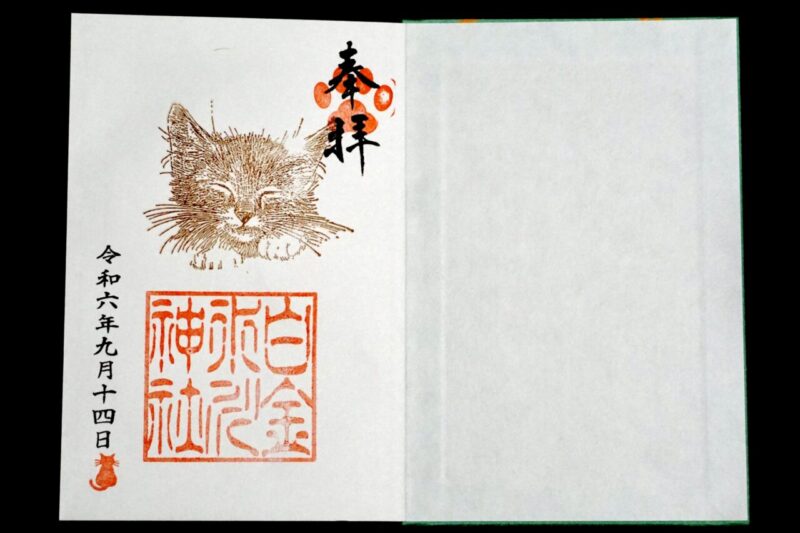

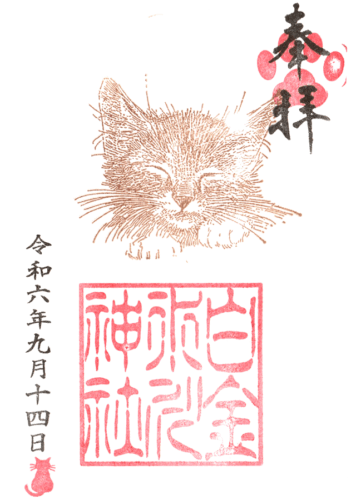

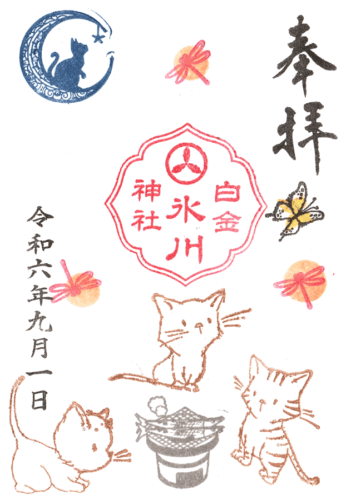

猫の御朱印帳は境内に居着くプラチナキャットたちをデザイン。(現在は頒布終了)

猫神社らしい当社ならではのキュートなデザイン。

猫神社らしい当社ならではのキュートなデザイン。

かわいい猫ちゃんの限定御朱印付き。

かわいい猫ちゃんの限定御朱印付き。

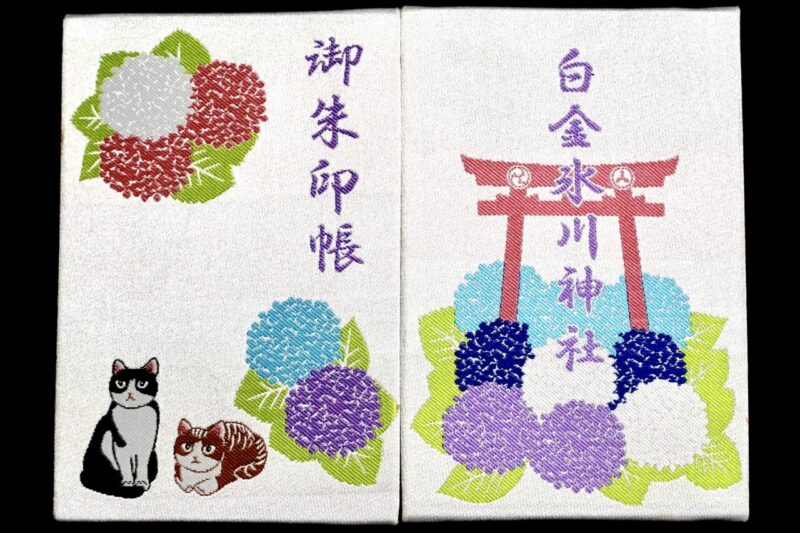

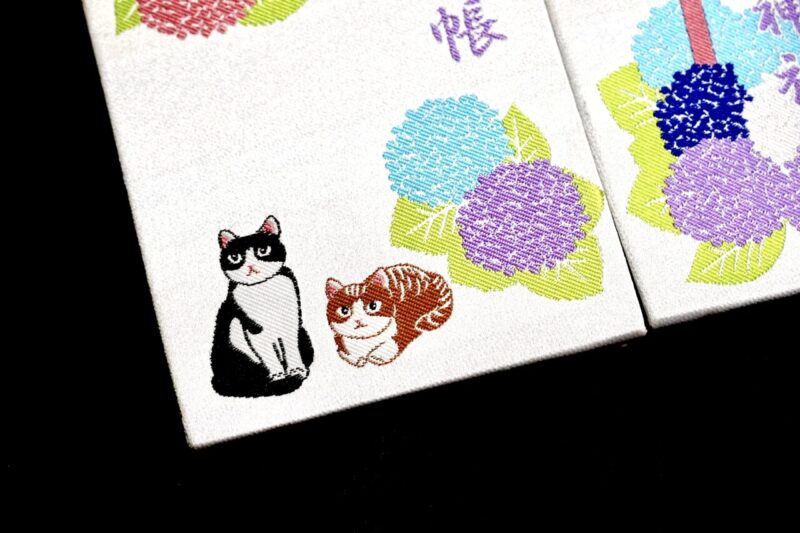

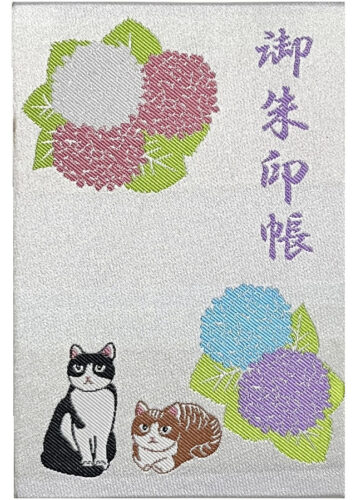

猫と紫陽花の御朱印帳

2025年6月25日より新しい御朱印帳を頒布開始。

可愛らしい猫ちゃんと紫陽花の御朱印帳。

可愛らしい猫ちゃんと紫陽花の御朱印帳。

境内でよく見かける猫ちゃんたちにそっくり。

境内でよく見かける猫ちゃんたちにそっくり。

最初のページには猫の特別御朱印付き。

最初のページには猫の特別御朱印付き。

所感

白金の鎮守として崇敬を集めた当社。

現在の白金は高級住宅街としても知られるが、そうした地域においても中々に広々とした境内を維持し、いつも綺麗に整備されているのは、とても素晴らしい事に思う。

白金村の成立と鎮守としての役割、戦後の再建時においても、当社が白金においてとても大切な存在だった事は間違いがなく、そうした崇敬がある故にこうした素晴らしい境内を維持できている事であろう。

筆者の地元からもほど近いため度々参拝に訪れるが、いつ来ても心地よい空気感があり実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節に応じて限定御朱印を用意することあり。

※令和三年元日より御朱印をリニューアル。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月21日-23日まで「猫の日限定見開き御朱印」

※22日の猫の日に合わせ猫の健康祈願を兼ねた御朱印。3日間限定で見開き仕様。直書き可・書き置きあり。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」(2種類)

通年で「交通安全祈願御朱印」「狛犬御朱印」

※御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

- 2025年6月/ミックス

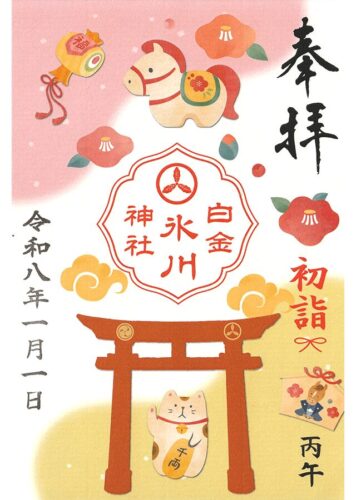

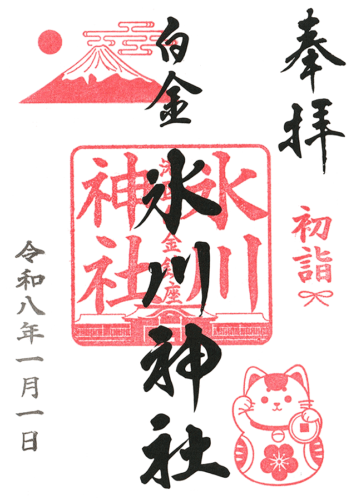

- 2026年1月

- 2026年1月

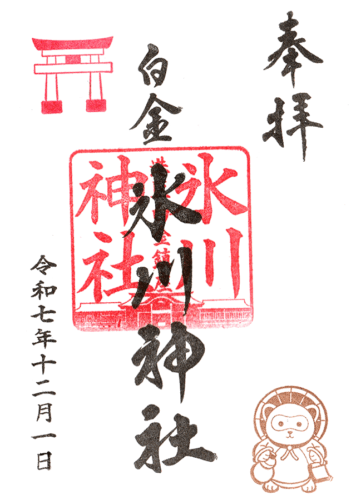

- 2025年12月

- 2025年12月

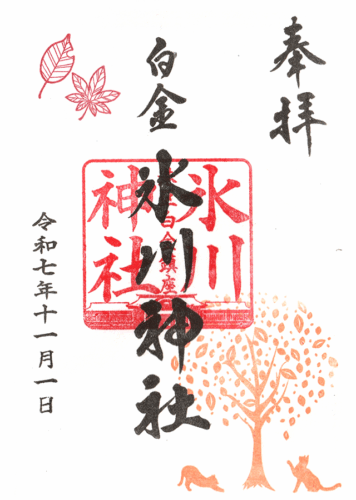

- 2025年11月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年10月

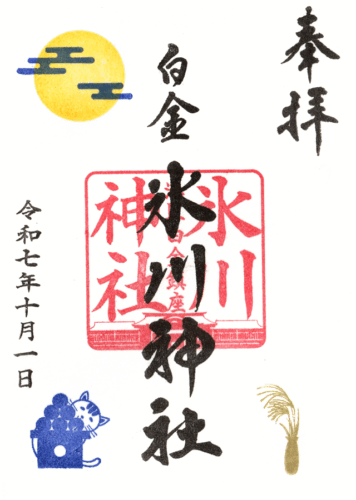

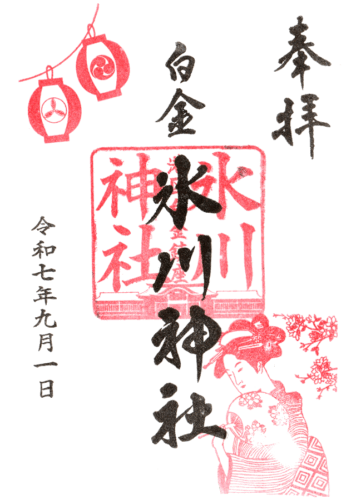

- 2025年9月

- 2025年9月

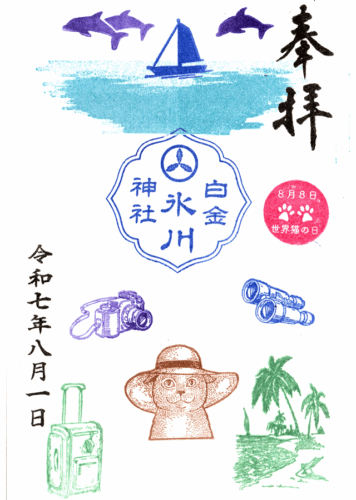

- 2025年8月

- 2025年8月

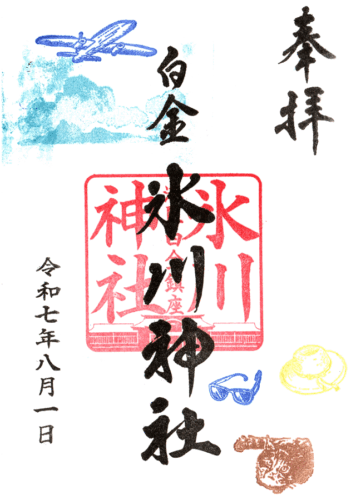

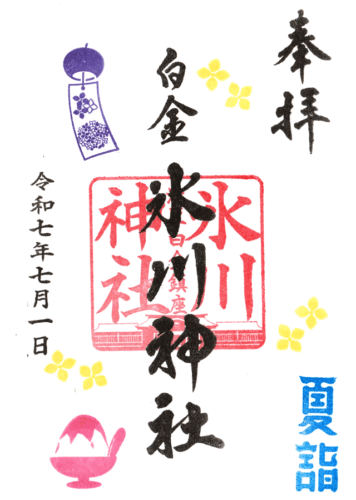

- 2025年7月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年3月

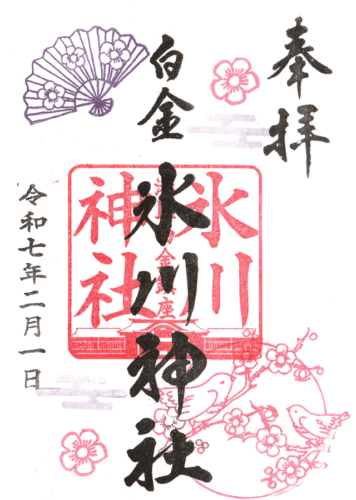

- 2025年2月

- 2025年2月

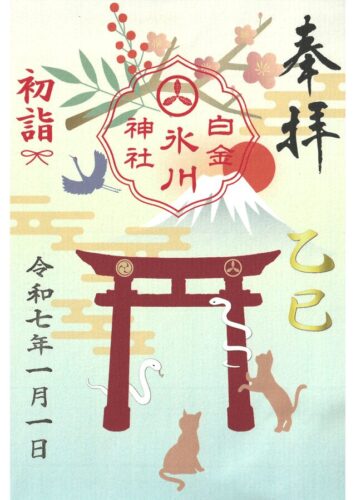

- 2025年1月

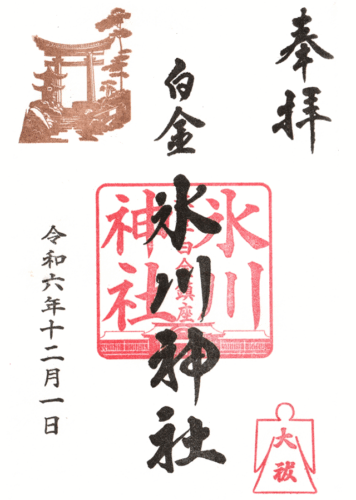

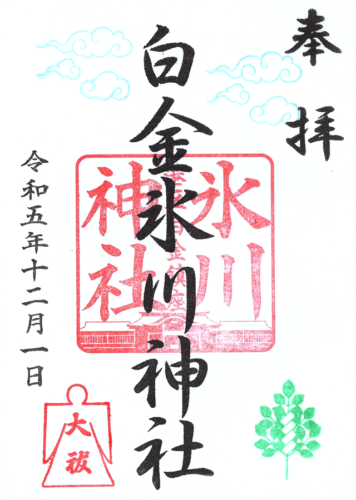

- 2024年12月

- 2024年12月

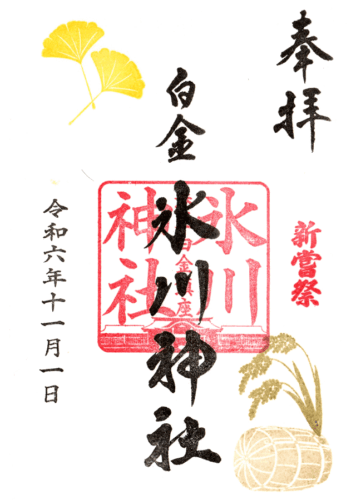

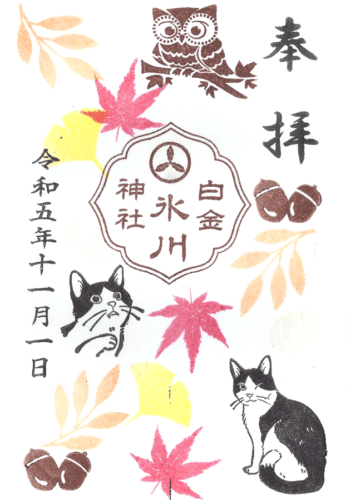

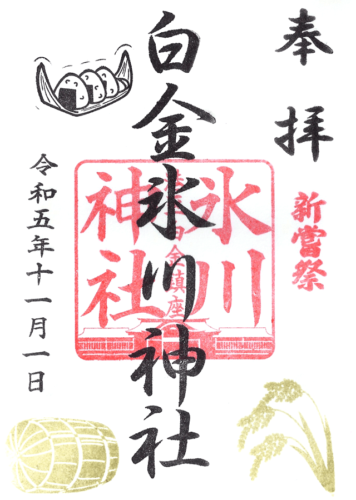

- 2024年11月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年10月

- 交通安全祈願

- 2024年例大祭

- 猫の御朱印帳限定

- プラチナ御朱印帳限定

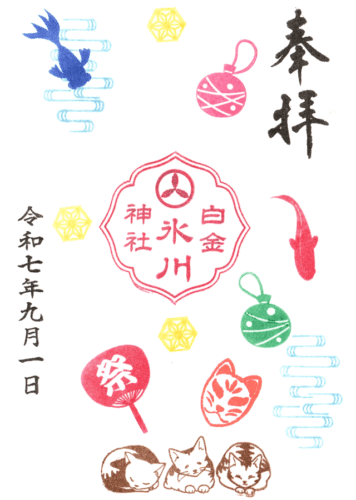

- 2024年9月

- 2024年9月

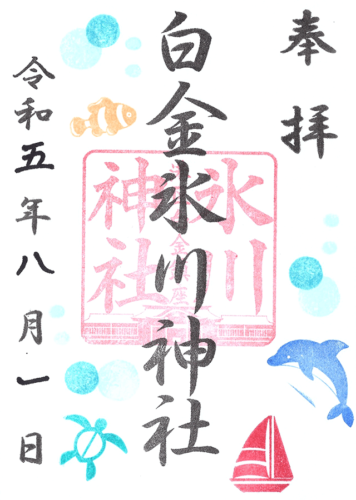

- 2024年8月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年5月

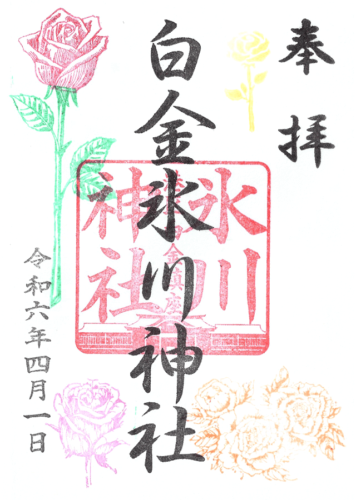

- 2024年4月

- 2024年4月

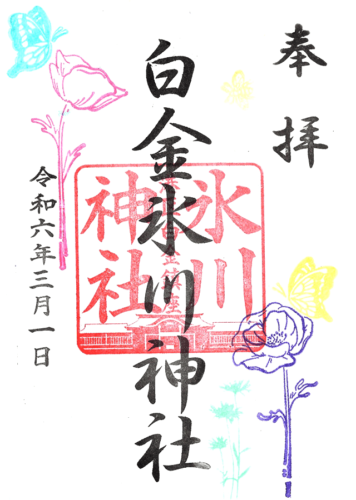

- 2024年3月

- 2024年3月

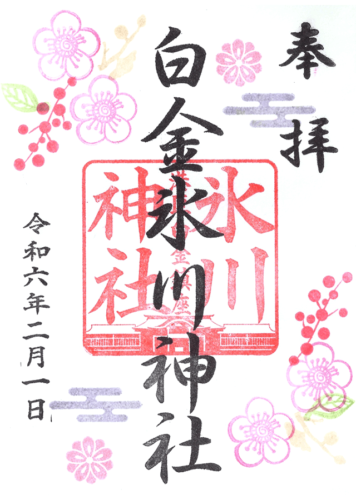

- 2024年2月

- 2024年2月

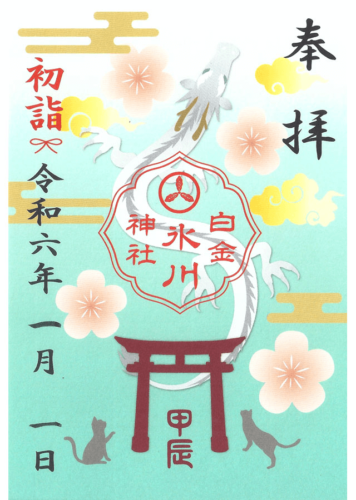

- 2024年1月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年11月

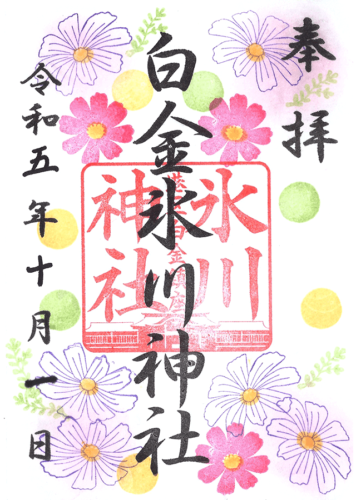

- 2023年10月

- 2023年10月

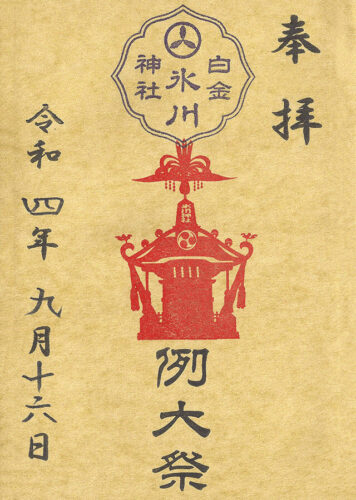

- 2023年例大祭/金御朱印帳

- 2023年9月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年8月

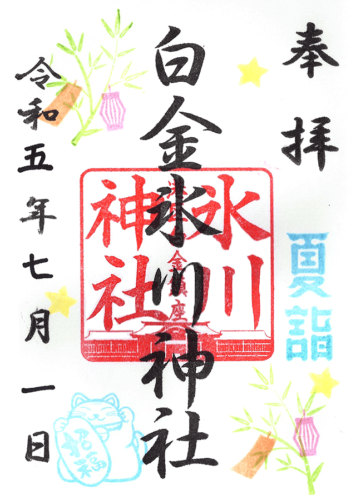

- 2023年7月

- 2023年7月

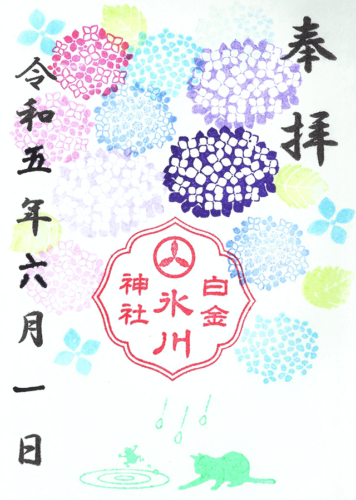

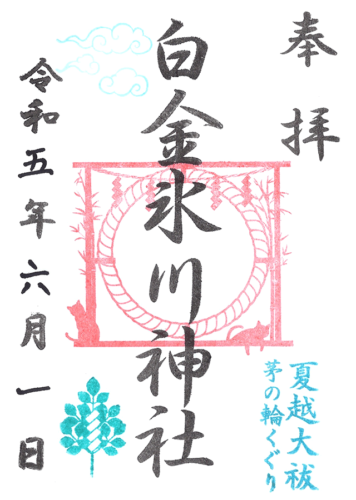

- 2023年6月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年3月

- 誕生日

- 狛犬

- 2023年2月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年1月

- 2022年12月

- 2022年12月

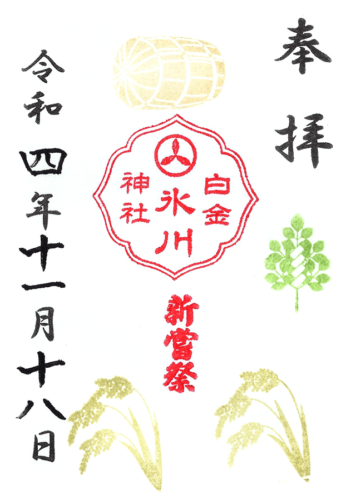

- 2022年11月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年10月

- 2022年例大祭/金御朱印帳

- プラチナ御朱印帳限定/金御朱印帳

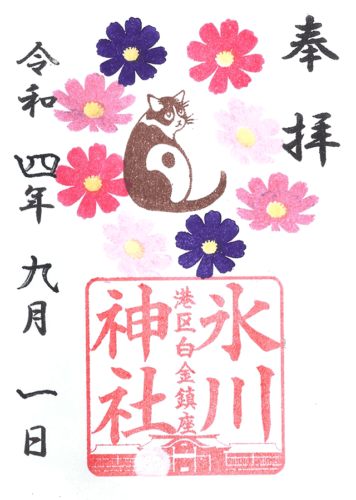

- 2022年9月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年5月/端午の節句

- 2022年4月/たんぽぽ

- 狛犬

- 2022年3月4月/桜

- 2022年3月/上巳の節句

- 2022年2月/ねこの日

- 2022年2月/ねこの日

- 2022年2月/節分

- 通常/節分

- 2022年1月/初詣

- 2022年1月/初詣

- 2021年12月/年越大祓

- 2021年12月/椿

- 2021年11月/新嘗祭

- 2021年11月/猫と紅葉

- 2021年10月/秋桜

- 2021年10月/どんぐりと落葉

- 2021年9月/金木犀と彼岸花

- 2021年9月/十五夜と猫

- プラチナ御朱印帳限定/白金御朱印帳

- 2021年7月/向日葵

- 2021年7月/夏詣

- 2021年7月/七夕

- 2021年6月/夏越大祓

- 2021年6月/通常

- 2021年5月/紫陽花

- 2021年4月/新緑

- 2021年4月/端午の節句

- 2021年3月/桜

- 2021年2月/ひな祭り

- 2021年1月/書き置き

- 2021年1月/鳥居と猫

- 2021年1月/鳥居と絵馬

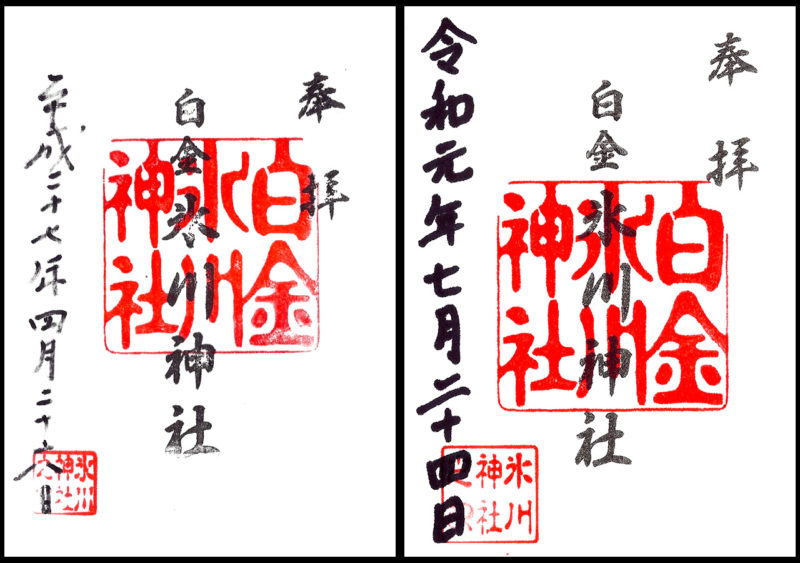

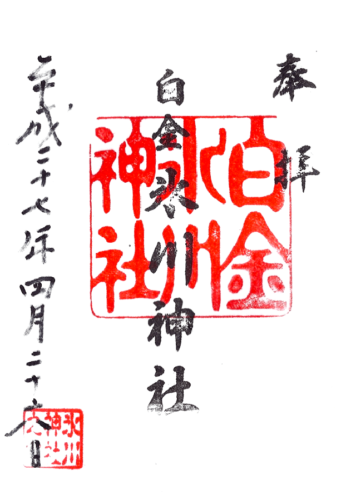

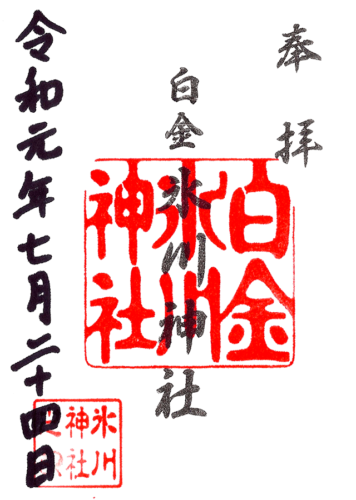

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

猫の御朱印帳(限定御朱印付)

初穂料:2,500円

社務所にて。

2025年6月25日より頒布のオリジナルの御朱印帳。

境内の猫ちゃん達(通称:プラチナキャット)と紫陽花をデザイン。

可愛らしい猫の御朱印帳。

サイズは大サイズ。

御朱印帳限定の猫御朱印付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 御朱印帳限定御朱印

猫の御朱印帳(限定御朱印付)

初穂料:2,500円

社務所にて。

2024年9月14日より頒布のオリジナルの御朱印帳。

境内の猫ちゃん達(通称:プラチナキャット)をデザイン。

可愛らしい猫の御朱印帳。

サイズは大サイズ。

御朱印帳限定の猫御朱印付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 御朱印帳限定御朱印

プラチナ御朱印帳青版(限定御朱印付)

初穂料:2,500円

社務所にて。

2024年9月14日より頒布のオリジナルの御朱印帳。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をホログラム仕様でデザイン。

過去のプラチナ御朱印帳と違って中紙は白色。

天地(上下)に銀付けをしてある高級仕様。

サイズは大サイズ。

御朱印帳限定の鳳凰御朱印付き。

- 表面

- 裏面

- 天地銀付け仕様

- 御朱印帳限定御朱印

プラチナ御朱印帳ゴールド版(限定御朱印付)

初穂料:4,000円

社務所にて。

2021年8月6日より頒布のオリジナルの御朱印帳。

プラチナ版(3.500円)とゴールド版(4,000円)の2種類。

ゴールド版は金をベースに表紙は箔押しを使用。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

中紙には墨書きが可能で高級な金潜紙(ゴールド版)を使用。

サイズは大サイズよりもやや大きめサイズでかなり豪華な仕様。

各色400色限定。

御朱印帳限定の鳳凰御朱印付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 例大祭御朱印・御朱印帳限定御朱印

プラチナ御朱印帳プラチナ版(限定御朱印付)

初穂料:3,500円

社務所にて。

2021年8月6日より頒布のオリジナルの御朱印帳。

プラチナ版(3.500円)とゴールド版(4,000円)の2種類。

プラチナ版の表紙はキラキラ箔押しを使用。

表面に社紋や社殿、裏面には鳥居や猫をデザイン。

中紙には墨書きが可能で高級な銀潜紙(プラチナ版)を使用。

サイズは大サイズよりもやや大きめサイズでかなり豪華な仕様。

各色400色限定。

御朱印帳限定の鳳凰御朱印付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 御朱印帳限定御朱印

- 中紙

- 社務所掲示

参拝情報

参拝日:2026/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/25(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2025/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/02(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/14(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2024/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/16(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/18(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/11/18(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/16(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/06(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/07/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/24(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/26(御朱印拝受)

ほぼ毎月

コメント