目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

江戸最大の八幡・深川の八幡様

東京都江東区富岡に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後に府社、現在は東京十社のうちの一社。

神社本庁の別表神社であったが、平成二十九年(2017)に神社本庁より離脱して現在は単立神社。

「富岡八幡宮」が正式名称であるが、鎮座地から「深川八幡」と称される事も多く、古くから「深川の八幡様」として親しまれ「江戸最大の八幡」とも称される。

「江戸勧進相撲発祥の地」としても知られ、境内には横綱力士碑など石碑が多数建立。

例大祭は「深川祭」「深川八幡祭」「水かけ祭り」などと呼ばれ「江戸三大祭り」の1つに数えられ、中でも宮神輿は日本一の大きさと豪華さを誇る。

神社情報

富岡八幡宮(とみおかはちまんぐう)

深川八幡(ふかがわはちまん)

御祭神:応神天皇

相殿神:神功皇后・仁徳天皇・天照皇大神・常磐社神・武内宿祢命・日本武尊・天児屋根命・竈大神

社格等:准勅祭社・府社・別表神社

例大祭:8月15日(深川八幡祭/深川祭)

所在地:東京都江東区富岡1-20-3

最寄駅:門前仲町駅・木場駅

公式サイト:http://www.tomiokahachimangu.or.jp/

御由緒

富岡八幡宮は寛永四年(1627)、菅原道真公の末裔といわれる長盛法印が霊夢に感じ、当時永代島と呼ばれた小島に創祀したと伝えられます。そして周辺の砂州一帯を埋め立て境内と氏子の居住地を開き、深川発展の基礎が築かれました。

以来隅田川両岸一帯(深川及び現中央区新川・箱崎地区)の氏子を始め、広く世の崇敬を集め、「深川の八幡さま」として親しまれています。

徳川将軍家は源氏の流れを汲むとされ、源氏の氏神である八幡宮を殊の外尊崇し、将軍を始め一門しばしば参拝、社殿の造営修理を行うなど手厚く保護しました。また明治維新に際して朝廷は勅使を差し遣わされて幣帛を奉られ、新しい御代の弥栄を祈念されました。

いっぽう庶民の信仰篤く、八幡宮周辺は江戸・東都随一の門前町として栄えました。そして今も変わる事無く人々の信仰をあつめ、とくに毎月一日・十五日・二十八日の月次祭は縁日として大変な賑わいを見せています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

江戸時代初期に永代島と呼ばれた当地に創建

社伝によると、寛永四年(1624)に創建と伝わる。

菅原道真公の末裔と云われる長盛法印が神託により、当時「永代島」と呼ばれた小島に創祀したのが始まりとされる。

長盛法師という僧が「我、永代島に鎮座あるべし」と告げる霊夢を数度見たと云う。

この神託により永代島と呼ばれていた当地に八幡宮を勧請し創建。

御神体は菅原道真の作で源頼政や太田道灌も崇敬し下総国にあったものだとされる。

長盛法師は先祖伝来の弘法大師作の八幡菩薩像を常に崇敬。

霊夢の神託を受けて当時は永代島と呼ばれていた小島であった当地に辿り着く。

永代島には白羽の矢が1本納められていた小祠があり、ここが霊夢で見た地であるとして先祖伝来の八幡菩薩像を安置し八幡宮を勧請して創建。

どちらの説も「長盛法師という僧が霊夢によって永代島と呼ばれた当地に八幡宮を勧請」という部分は共通している。

長盛法師は同じ地に当宮の別当寺として「永代寺」も建立している。

創建当時は「永代島八幡宮」と呼ばれていたとされる。

永代島周辺の砂州を埋め立て開拓した事により、6万坪余りもの広大な社地を有していて、深川地域の発展の基礎を作った。

徳川将軍家からの庇護・急速に都市化した深川

明暦三年(1657)、「明暦の大火」が発生。

江戸の大半が焼失し、江戸郊外であった当地は類焼を免れているが、復興を目指す幕府は復興開発事業の地として本所や深川といった町を新興居住区域として指定。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に江戸の都市改造が行われる事となった。

復興開発事業として指定された深川地域は急速に都市化され発展。

当宮は江戸東部第一の大社として信仰を集めるようになる。

中でも徳川将軍家からの崇敬は篤く、手厚く庇護を受けた。

当宮や別当寺「永代寺」を中心に町屋が開かれ、永代寺門前町・永代寺門前仲町・永代寺門前山本町・永代寺門前東仲町といった町屋に発展していく。(これが現在の門前仲町)

干拓地が沖合いに延びるにつれ、料理屋や屋台の並ぶ歓楽街、更には岡場所(幕府非公認の遊廓)が出来、人気の観光地となっていく。

江戸町民からは「深川の八幡様」として大いに崇敬を集め、「江戸八所八幡」の一社に数えられた。

富岡の名は聖徳太子による口授の伝承

天和二年(1682)、「天和の大火」が発生。

当宮や別当寺「永代寺」も類焼によって焼失。

天和二年(1683)に発生した江戸の大火。

駒込の大円寺から出火し翌朝まで延焼し続け、死者は最大3,500余と推定。

歌舞伎などの題材として知られる八百屋お七はこの火災の被害者。

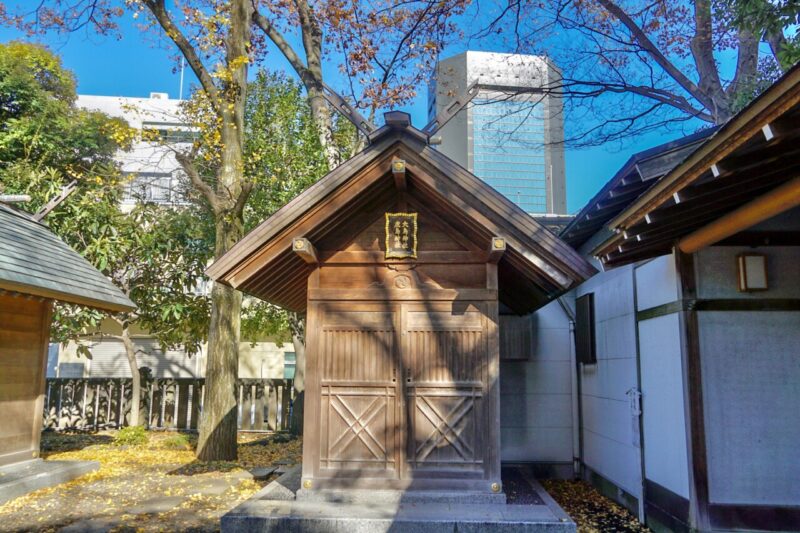

当宮と「永代寺」の再建にあたり「富岡」の由来となる伝承が残されている。

貞享二年(1685)、再建された別当寺「永代寺」の客殿に不思議な児童が現れる。

聖徳太子にまつわる話と「富賀岡(とみがおか)」という名を告げたという伝承が残っており、「富岡」の名は聖徳太子から口授されたものと伝えられている。

こうした伝承から当宮には現在も境内社に「聖徳太子社」が残る。

当宮に「富岡」の名を授けたとされる聖徳太子がお祀りされている。

当宮に「富岡」の名を授けたとされる聖徳太子がお祀りされている。

以後、「永代嶋八幡宮」ではなく、「富岡八幡宮」を名乗る事となる。

江戸時代の史料には「富賀岡八幡宮」「富ヶ岡八幡宮」と記されている事が多い。

江戸勧進相撲の発祥の地

貞享元年(1684)、当宮の境内で寺社奉行の許しを得て勧進相撲が行われた。

これが江戸勧進相撲の始まりとされる。

寺社の造営・修復に要する費用を捻出するため開催した相撲のこと。

江戸時代以前も全国各地で行われていたが、17世紀の中頃に社会の風紀を乱すなどの理由から幕府によって相撲興行が禁止される。

そうした中、当宮が貞享元年(1684)に寺社奉行から許されて勧進相撲が復活した事で「江戸勧進相撲」として発展し、幕府も勧進相撲を認めるように転換していく事となる。

当宮境内には相撲に関する石碑が多く残されている。

中でも有名なのが「横綱力士碑」、現在も新横綱の奉納土俵入りが行われたりと角界との繋がりが深い。

中でも有名なのが「横綱力士碑」、現在も新横綱の奉納土俵入りが行われたりと角界との繋がりが深い。

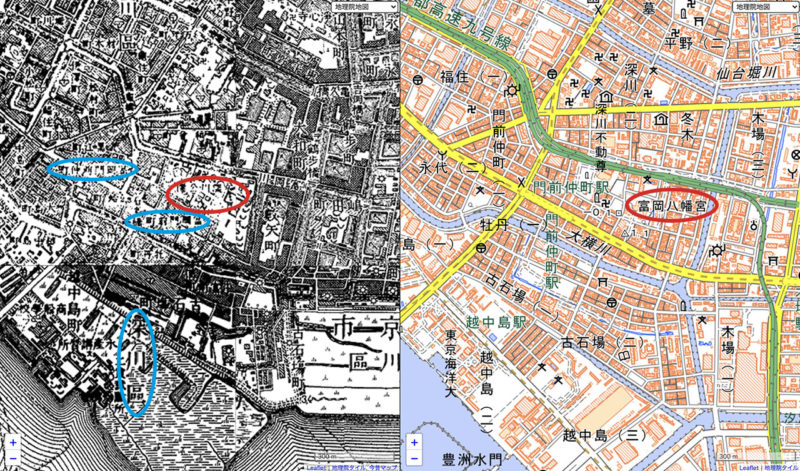

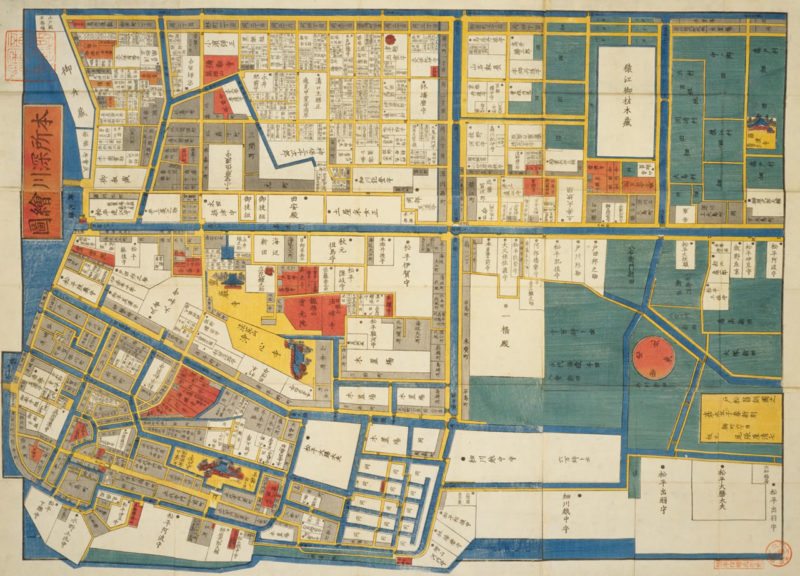

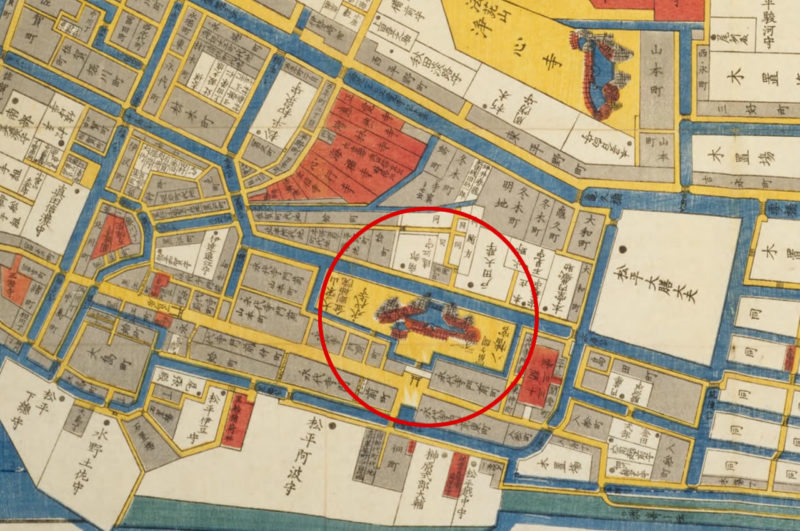

江戸切絵図から見る当宮・水路の多い当時の深川

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の深川周辺の切絵図。

当宮は図の左下に描かれている。

赤円で囲ったのが当宮で、「富ヶ岡八幡宮」と記されている。

古くは「とみがおか」と呼んでいた事が伝わる。

当宮を中心に門前町が開かれており、これが現在の門前仲町。

多くの水路を見る事ができるように、当時の深川は水路が非常に多い事が分かる。

右上には多くの木置場(木場)を見る事ができる。

木材を運び込む場所であり、火災の多い江戸では木材需要は非常に高く、関東だけでなく紀州などから大量に木材が運び込まれ、こうした木場からも当宮は大いに崇敬を集めている。

江戸名所図会に描かれた当宮・門前茶屋では忠臣蔵の逸話も

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「富岡八幡宮」として6ページに渡り描かれている。

大変広大な社地を有していた事が分かり、実に見事な境内であった。

当宮の門前町は観光地として発展し、茶屋なども多く建ち並ぶ。

実に見事な社殿や立派に整備された境内が分かる。

江戸東部随一の大社であり、徳川将軍家や江戸庶民から大いに崇敬を集めた。

また当宮境内や門前町は江戸有数の盛り場であり、観光地としても栄えた。

ここに見えるだけでも、茶屋の姿を多く見る事ができる。

当宮門前の茶屋には「忠臣蔵」の逸話も残っている。

元禄十五年(1702)、大石良雄率いる赤穂浪士が吉良義央邸に討ち入った事件が発生。

一行は当宮の前の茶屋で最終的な打ち合わせのための会議を開いたと伝えられる。

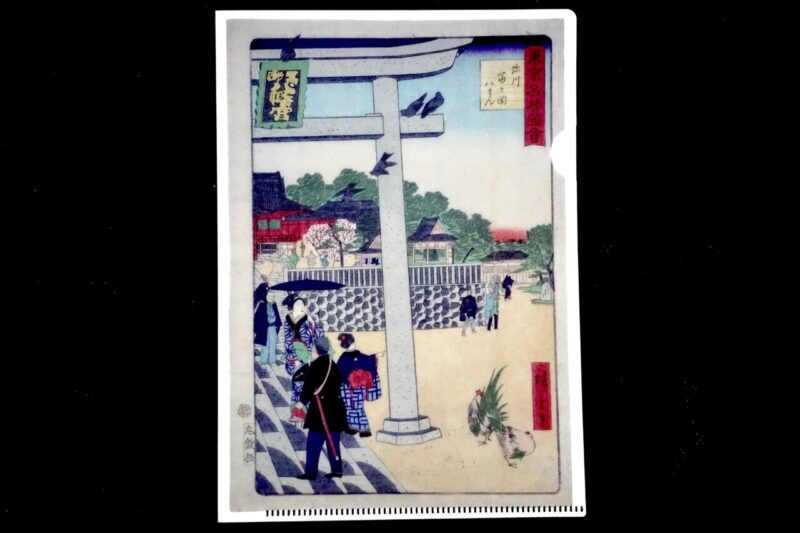

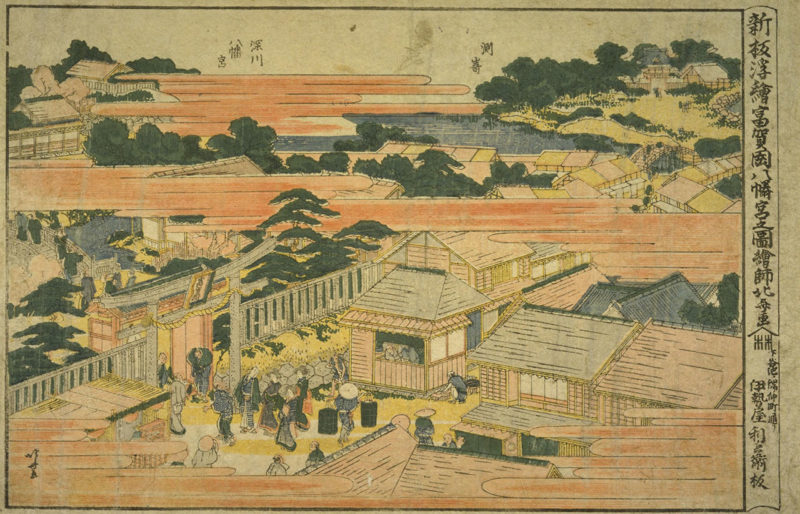

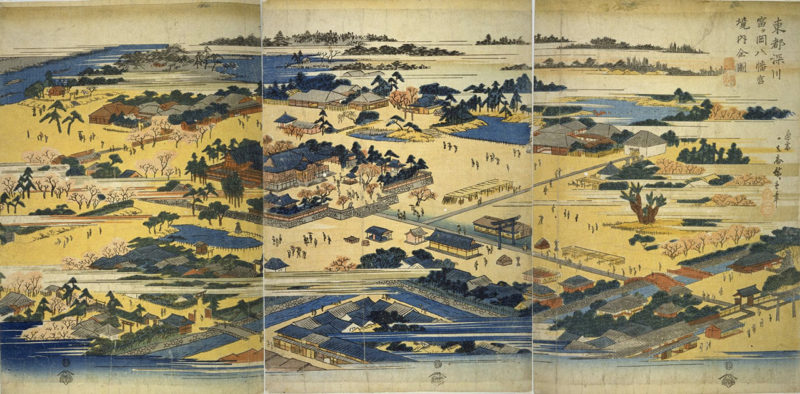

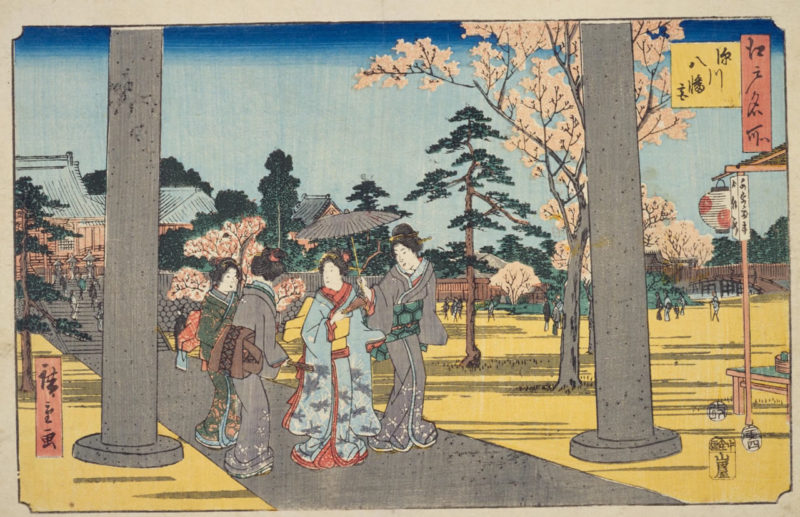

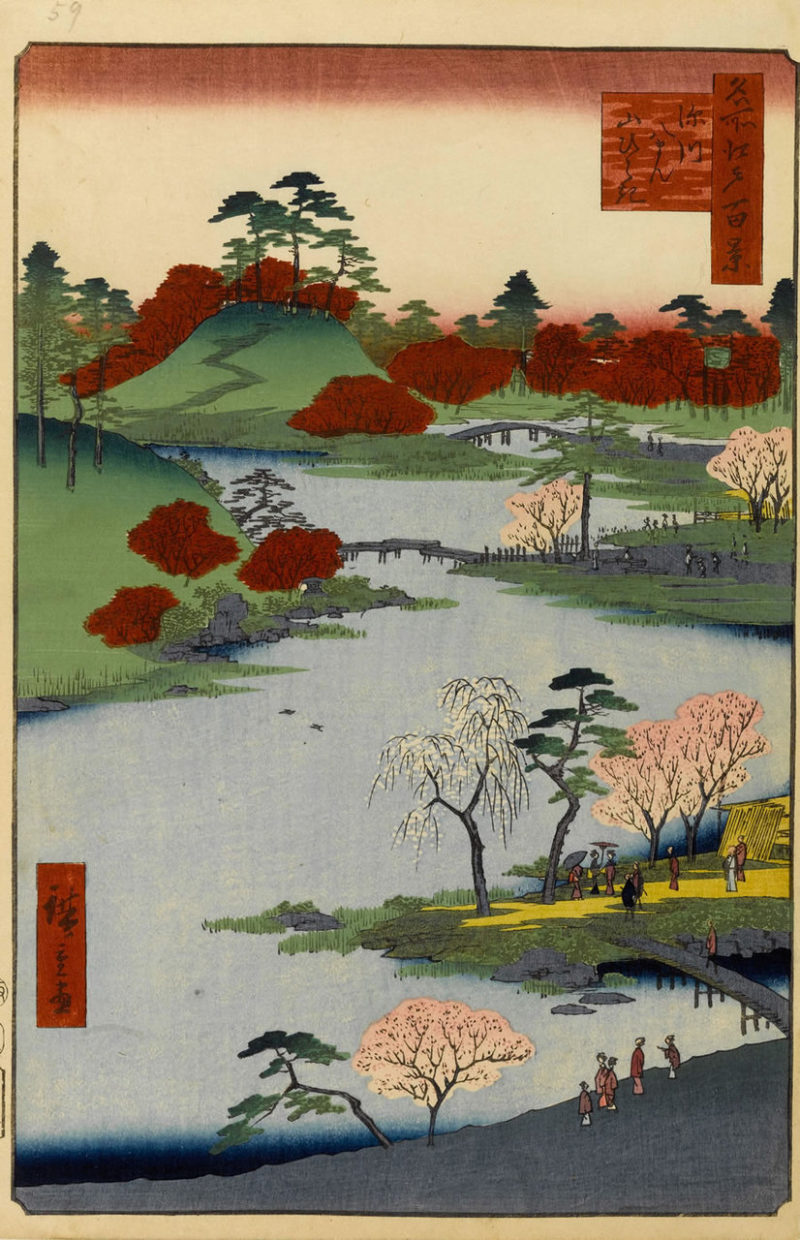

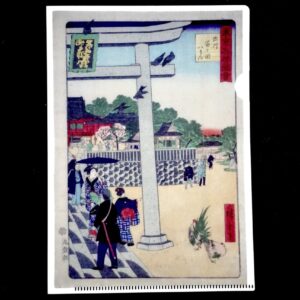

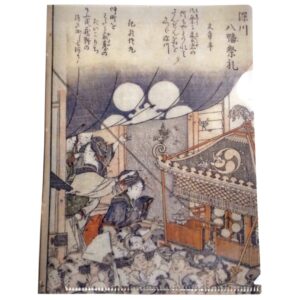

北斎や広重の浮世絵に描かれた深川八幡

江戸有数の盛り場として人気となった当宮は、浮世絵の題材にも多く取り上げられている。

当宮の門前と一之鳥居・楼門を描いている。

鳥居を潜った先には神橋が架けられていて、水路を渡った先に境内が広がっていた事が窺える。

江戸時代後期の浮世絵師で、世界的にも著名な画家。

代表作に『富嶽三十六景』や『北斎漫画』があり、生涯に3万点を超える作品を発表。

化政文化を代表する一人。

3枚で描かれた作品。

広大な当宮の境内が細かに描かれていて貴重な史料。

上述した『江戸名所図会』に描かれている境内とほぼ同じ。

水路の先に神橋が架かり境内が広がり、途中には多くの茶店。

そしてとても立派な社殿と広大で江戸随一の大社であった事が分かる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当宮の境内を描いており鳥居の扁額には「富ヶ岡八幡宮」の文字。

右手に描かれているのが「ソテツ」の植物であり、蘇鉄とも記された。

広大な境内の様子が描かれている。

桜が咲き春の様子を描いている。

右手の提灯は茶屋。

奥には立派な社殿も見る事ができ、江戸町民にとって当宮への参拝は信仰と娯楽の対象であった。

桜の他に描いているのが鳩。

八幡信仰の神使は鳩であり、鳩も大切にされた。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

『江戸高名会亭尽』は有名料理茶屋を描いたシリーズものの錦絵。

当宮の境内に多くの料理茶屋があった事が分かり、江戸でも有名な店であった。

門前ではなく境内の様子を描いており、境内にこうして料理茶屋が並ぶという、正に盛り場であったと云えるだろう。

春に半月の間「山開き」として別当寺「永代寺」の庭園を一般公開したと云う。

広く美麗な庭園は江戸でも人気の名所であった。

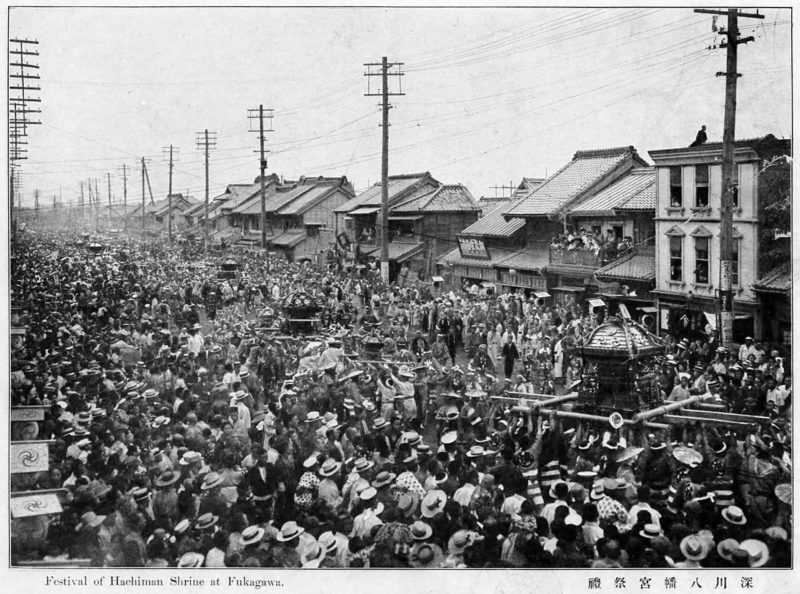

江戸三大祭りに数えられる深川八幡祭

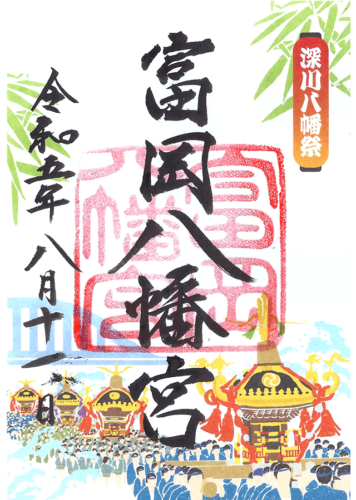

当宮の例大祭は「深川祭」「深川八幡祭」「水掛け祭」などと呼ばれ、毎年8月15日を中心に行われ、3年に1度八幡宮の御鳳輦が渡御を行う年は本祭りと呼ばれる。

画像はコロナ禍もあり6年ぶり開催となった2023年本祭り初日の様子。

画像はコロナ禍もあり6年ぶり開催となった2023年本祭り初日の様子。

寛永十九年(1642)、三代将軍・徳川家光が、長男の家綱の世継ぎ祝賀を行ったのが始まり。

元禄年間(1688年-1704年)、豪商・紀伊国屋文左衛門によって総金張りの神輿三基が奉納。

文化四年(1807)には当宮で12年ぶりの深川祭が行われた。

久々の祭礼に江戸市中から多くの群衆が永代橋を渡り深川に押し寄せたが、橋が重みに耐え切れず崩れ落ちた。

しかし後ろから行列を成した群衆は崩落に気が付かず続々と押し寄せ次々に転落。

死傷者・行方不明者は1,400人を超え史上最悪の落橋事故と云われる。

崩落事故について大田南畝は「永代と かけたる橋は 落ちにけり きょうは祭礼 あすは葬礼」と記している。

明治以降の歩み・古写真で見る当宮・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

明治二年(1869)、社号を「富岡八幡神社」に改称。

明治三年(1870)、准勅祭社が廃止。

明治六年(1873)、府社に列した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

今も昔も東京を代表する大社であった。

富岡門前町・富岡門前仲町といった地名を見ることもできる。

明治時代の深川祭の様子の写真。

大勢の人で賑わう中に、三基の神輿を見る事ができる。

この写真の社殿は江戸時代の浮世絵に描かれた社殿。

戦災で消失前の様子が分かる貴重な一枚。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当宮の社殿も損壊、更に江戸時代から伝わる総金張りの神輿三基が焼失している。

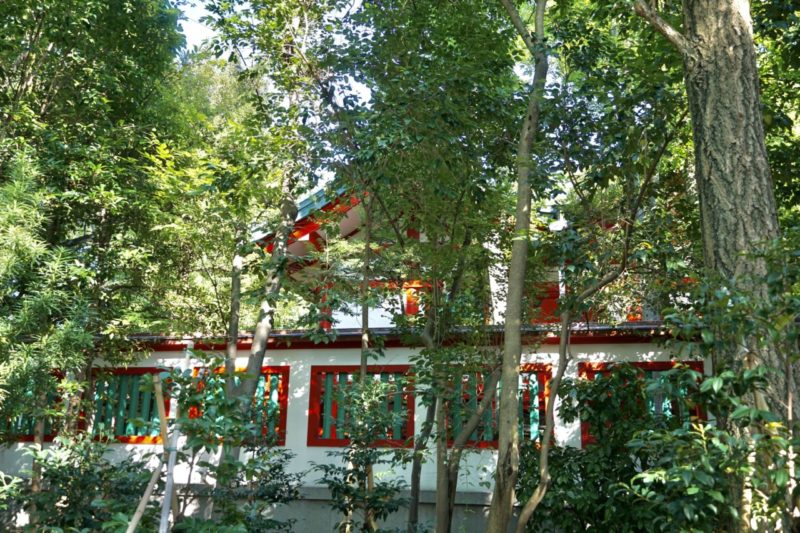

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

境内の殆どを焼失してしまっている。

昭和三十一年(1956)、社殿が再建。

これが現在の社殿として現存。

これが現在の社殿として現存。

平成三年(1991)、日本一の大きさと豪華さを誇る黄金の宮神輿が再興。

平成九年(1997)、本社二の宮神輿も再興されている。

平成九年(1997)、本社二の宮神輿も再興されている。

その後も境内整備も進む。

神社本庁からの離脱・衝撃的な事件・その後の歩み

平成二十九年(2017)、神社本庁の別表神社であった当宮だが、神社本庁からの離脱が決定し単立神社となる。

同年、当宮境内にて第21代宮司が、実弟の第20代宮司に日本刀で斬りつけられ死亡、斬りつけた第20代宮司は自殺すると云う「富岡八幡宮殺人事件」が発生。

平成三十年(2018)、富岡家とは血縁関係のない権宮司が第22代宮司に就任。

同年、当宮を応援する「富岡八幡宮友の会」が結成。

大変な事件があった後だが、多くの崇敬者に支えられ新しい道を歩んでいる。

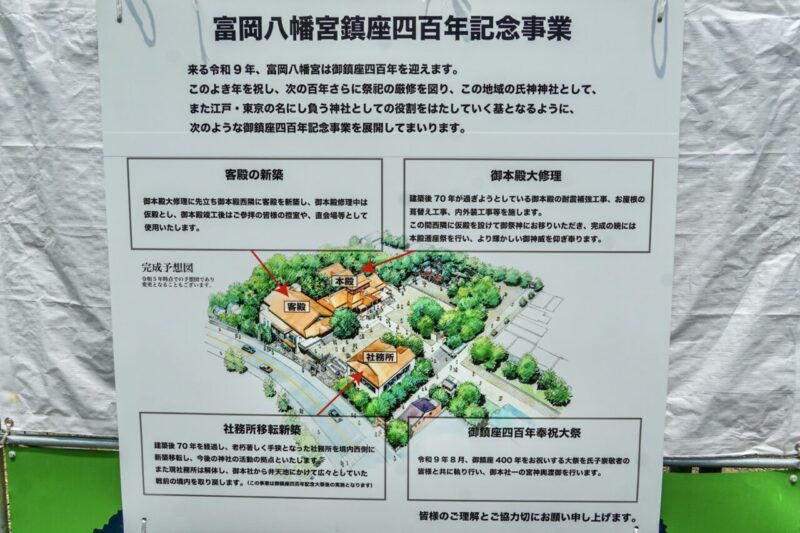

令和六年(2024)、令和九年(2027)には鎮座400年を迎えるため記念事業を開始。

客殿の新設、御本殿大修理などかなり大規模な改修工事を予定している。

客殿の新設、御本殿大修理などかなり大規模な改修工事を予定している。

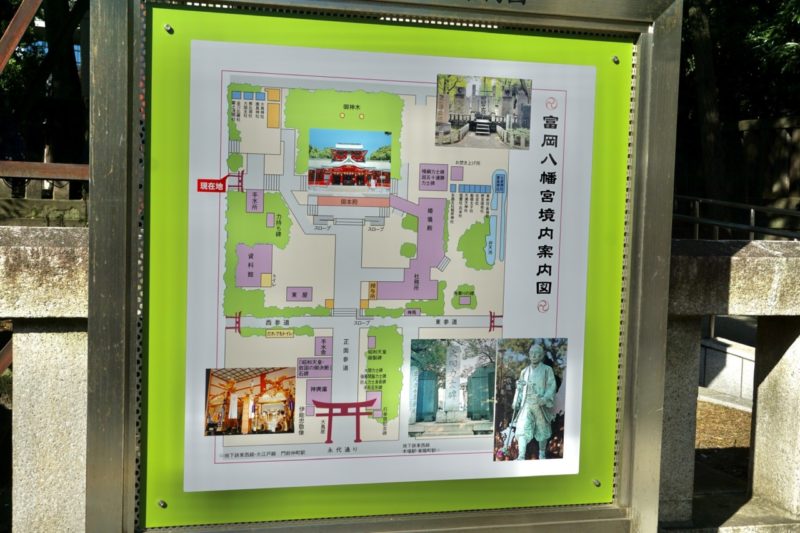

境内案内

永代通り沿いの大鳥居・広大な境内

永代通りに面して大きな一之鳥居。

平成二十九年(2017)に表参道が整備。

平成二十九年(2017)に表参道が整備。

以前は社号碑は左に置かれていたが右に配置転換されている。

以前は社号碑は左に置かれていたが右に配置転換されている。

濃い茶系の大鳥居も朱色に塗り替えが行われた。

濃い茶系の大鳥居も朱色に塗り替えが行われた。

扁額には「富岡八幡宮」の文字。

扁額には「富岡八幡宮」の文字。

鳥居を潜ると広々とした参道。

江戸時代より大社として栄えた当宮らしい広々とした境内。

江戸時代より大社として栄えた当宮らしい広々とした境内。

伊能忠敬像・手水舎の黄金鳳凰・江戸時代の狛犬

鳥居を潜ってすぐ左手に伊能忠敬像。

伊能忠敬はかつて深川界隈に居住。

伊能忠敬はかつて深川界隈に居住。

測量に出かける際は当宮に必ず参拝に来ていたと伝わる事から、平成十三年(2001)に銅像が建立された。

測量に出かける際は当宮に必ず参拝に来ていたと伝わる事から、平成十三年(2001)に銅像が建立された。

寛政十二年(1800)から約17年に渡り日本全国を測量。

『大日本沿海輿地全図』を完成させ、日本国土の正確な姿を明らかにした。

自宅は深川黒江町(現・門前仲町1)に構えていた。

広く立派な参道を進むと左手に手水舎。

平成二十九年(2017)に改修工事が行われた手水舎。

平成二十九年(2017)に改修工事が行われた手水舎。

水盤も一新され黄金の鳳凰型の吐水口からはセンサーで自動に給水されている。

水盤も一新され黄金の鳳凰型の吐水口からはセンサーで自動に給水されている。

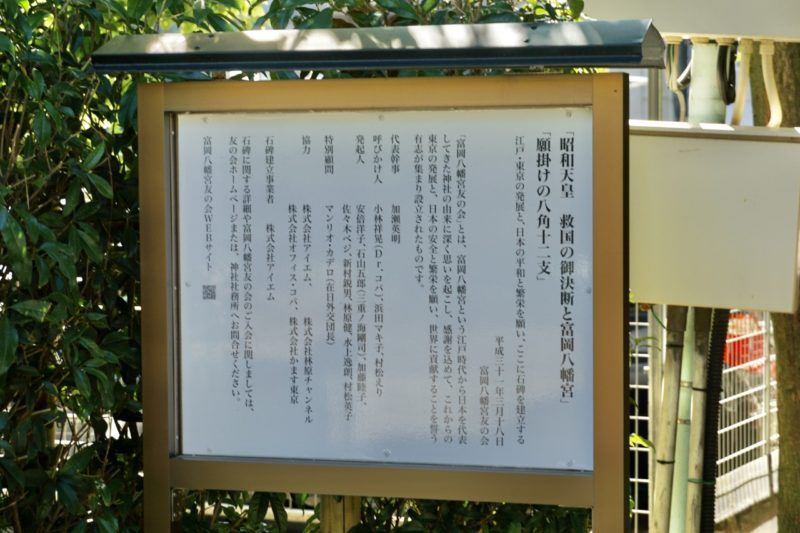

手水舎の左手に昭和天皇救国の御決断碑。

東京大空襲の8日後に空襲罹災地巡幸のため昭和天皇が境内を訪れた。

東京大空襲の8日後に空襲罹災地巡幸のため昭和天皇が境内を訪れた。

焼け野原となった東京を見渡し終戦の決意をされたと拝察され、平成三十一年(2019)に奉納された。

焼け野原となった東京を見渡し終戦の決意をされたと拝察され、平成三十一年(2019)に奉納された。

手水舎の先には石段。

石段を上った先に一対の狛犬。

石段を上った先に一対の狛犬。

享保十二年(1727)に奉納された狛犬。

享保十二年(1727)に奉納された狛犬。

江戸中期のかなり古い狛犬でずんぐりとした体躯に巻毛と実に良い彫刻。

江戸中期のかなり古い狛犬でずんぐりとした体躯に巻毛と実に良い彫刻。

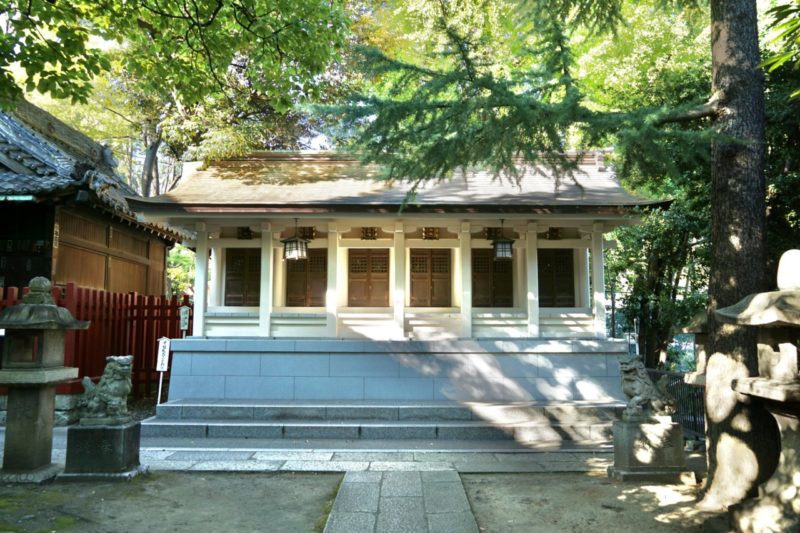

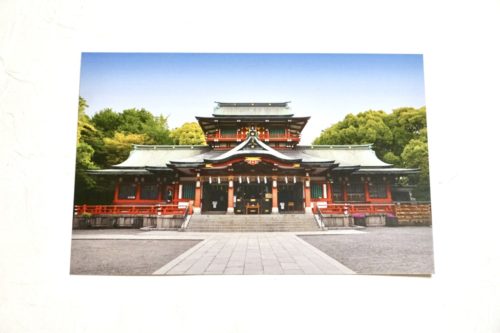

重層社殿となっている立派な社殿

参道の正面に見事な社殿。

東京大空襲によって旧社殿が焼失。

東京大空襲によって旧社殿が焼失。

現在の社殿は昭和三十二年(1957)に再建。

現在の社殿は昭和三十二年(1957)に再建。

鉄筋コンクリート造による社殿で、周囲はスロープ化され参拝者の事を考えた整備が行われている。

鉄筋コンクリート造による社殿で、周囲はスロープ化され参拝者の事を考えた整備が行われている。

重層社殿になっているのが特徴的。

重層社殿になっているのが特徴的。

扁額には「萬世泰平」の文字が掲げられる。

扁額には「萬世泰平」の文字が掲げられる。

実に立派で江戸最大の八幡と呼ばれるだけの造り。

実に立派で江戸最大の八幡と呼ばれるだけの造り。

社殿左手の境内社・酉の市の大鳥神社・深川七福神の恵比寿神

広い境内には多くの境内社が鎮座。

境内には案内図も設けられているので確認するのが良いだろう。

境内には案内図も設けられているので確認するのが良いだろう。

令和六年(2024)より令和九年(2027)の鎮座400年を迎えるため記念事業を開始。

社殿の左手の一帯は境内社や資料館など工事中で、この一帯には客殿が新設される予定。

社殿の左手の一帯は境内社や資料館など工事中で、この一帯には客殿が新設される予定。社殿の左手には境内社が並ぶ一画。

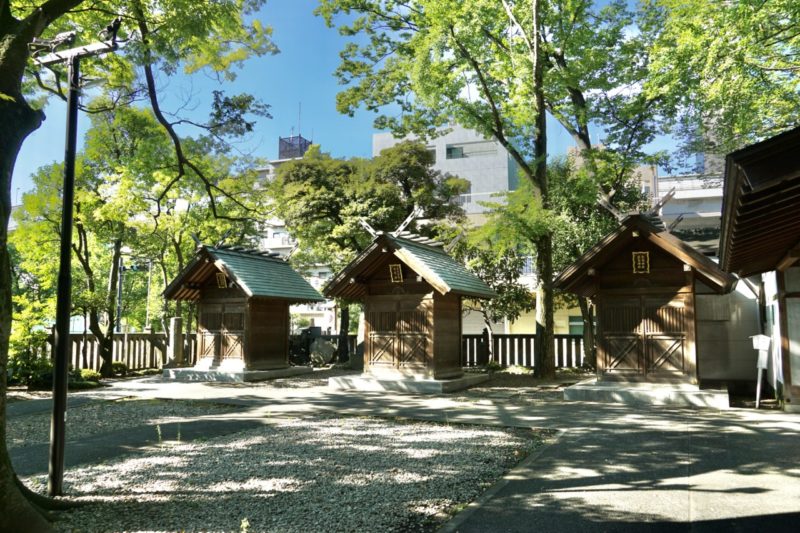

鳥居に先に大鳥神社・鹿島神社・恵比寿社・大国主社・金刀比羅社・富士浅間社と並ぶ。

鳥居に先に大鳥神社・鹿島神社・恵比寿社・大国主社・金刀比羅社・富士浅間社と並ぶ。

右手には大鳥神社と鹿島神社の合殿。

右手には大鳥神社と鹿島神社の合殿。

大鳥神社は11月の酉の日に酉の市が開催され熊手の授与も行われる。

大鳥神社は11月の酉の日に酉の市が開催され熊手の授与も行われる。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

中央に鎮座するのは恵比寿社。

「深川七福神」の恵比寿神を担っている。

「深川七福神」の恵比寿神を担っている。

左手の富士浅間社。

一画は小さな富士塚として再建されている。

一画は小さな富士塚として再建されている。

境内社の近くにも狛犬。

安政六年(1859)奉納と幕末の狛犬。

安政六年(1859)奉納と幕末の狛犬。

夏になるとこの近くで蝉が多く羽化。

夏になるとこの近くで蝉が多く羽化。

蝉の抜け殻が付いている事を見かける。(過去夏に参拝すると毎回見かけている)

蝉の抜け殻が付いている事を見かける。(過去夏に参拝すると毎回見かけている)

美しい弁天池と七渡弁天・社殿右手の境内社

社殿の右手、東参道の奥には弁天池。

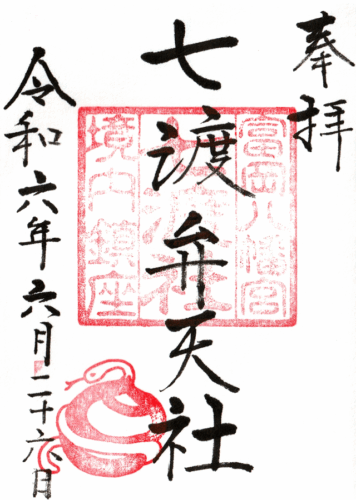

奥に鎮座するのは七渡神社(七渡弁天)。

奥に鎮座するのは七渡神社(七渡弁天)。

弁天池に架けられた朱色の弁天橋。

弁天池に架けられた朱色の弁天橋。

七渡弁天と親しまれており、当宮が創建される前から鎮座していた地主神。

七渡弁天と親しまれており、当宮が創建される前から鎮座していた地主神。

美しく整備された一画。

美しく整備された一画。

その左手にも境内社が並ぶ。

車折社・客神社・野見宿禰神社(相撲の始祖である野見宿禰を祀る)・住吉社・聖徳太子社(富岡の名を授けた聖徳太子を祀る)・天満天神社・祖霊社・花本社(深川に縁深い松尾芭蕉を祀る)の相殿。

車折社・客神社・野見宿禰神社(相撲の始祖である野見宿禰を祀る)・住吉社・聖徳太子社(富岡の名を授けた聖徳太子を祀る)・天満天神社・祖霊社・花本社(深川に縁深い松尾芭蕉を祀る)の相殿。

その左手には朱色の奉納鳥居。

その奥にお稲荷様。

その奥にお稲荷様。

永昌五社稲荷神社。

永昌五社稲荷神社。

奉納鳥居の途中に2対の狛犬が置かれているが手前の狛犬が特に特徴的。

ぎょっとするような驚いた表情の狛犬は、宝暦十三年(1763)奉納。

ぎょっとするような驚いた表情の狛犬は、宝暦十三年(1763)奉納。

首筋の彫りも特徴的で江戸中期の古い狛犬の特徴を伝える。

首筋の彫りも特徴的で江戸中期の古い狛犬の特徴を伝える。

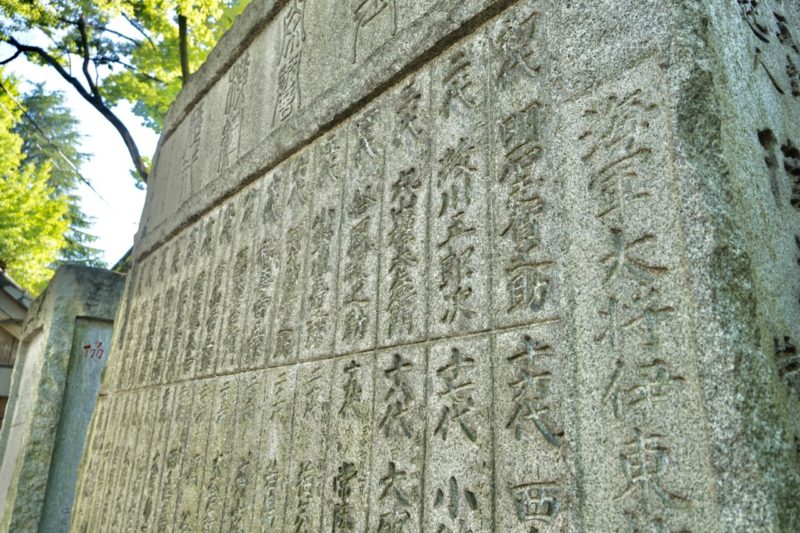

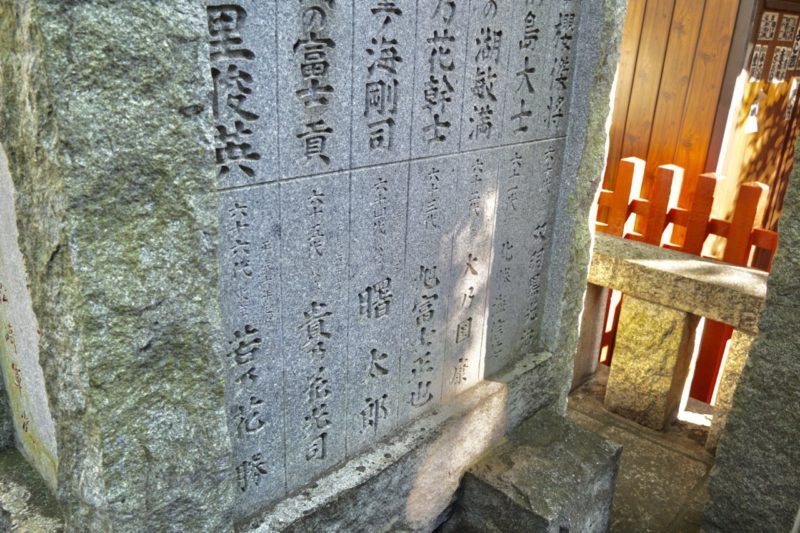

横綱力士碑など江戸勧進相撲の発祥の地としての奉納物

当宮は「江戸勧進相撲の発祥の地」として知られる。

寺社の造営・修復に要する費用を捻出するため開催した相撲のこと。

江戸時代以前も全国各地で行われていたが、17世紀の中頃に社会の風紀を乱すなどの理由から幕府によって相撲興行が禁止される。

そうした中、当宮が貞享元年(1684)に寺社奉行から許されて勧進相撲が復活した事で「江戸勧進相撲」として発展し、幕府も勧進相撲を認めるように転換していく事となる。

そのため当宮境内には相撲に関する石碑が多く残されている。

中でも有名なのが社殿裏手に置かれた「横綱力士碑」。

中でも有名なのが社殿裏手に置かれた「横綱力士碑」。

明治三十三年(1900)に建立された大きな碑。

明治三十三年(1900)に建立された大きな碑。

歴代の横綱力士と強豪大関雷電爲右エ門を顕彰している。

歴代の横綱力士と強豪大関雷電爲右エ門を顕彰している。

初代横綱・明石志賀之助以降の横綱力士が彫られ、現在の歴代横綱表はこの碑に基くもの。

初代横綱・明石志賀之助以降の横綱力士が彫られ、現在の歴代横綱表はこの碑に基くもの。

千代の富士や若貴なども並び、その裏面が最新の横綱の名が並ぶ。

千代の富士や若貴なども並び、その裏面が最新の横綱の名が並ぶ。

2022年8月9日に第73代横綱・照ノ富士の名も彫られた。

2022年8月9日に第73代横綱・照ノ富士の名も彫られた。

「横綱力士碑」の左手前には「超五十連勝力士碑」。

50連勝以上した力士の名を刻んでいる。

50連勝以上した力士の名を刻んでいる。

場所を変えて表参道の右手には「大関力士碑」。

明治三十一年(1898)に歌舞伎界の九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎が寄進したもの。

明治三十一年(1898)に歌舞伎界の九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎が寄進したもの。

横綱に昇進していない歴代大関の名を刻んでいる。

横綱に昇進していない歴代大関の名を刻んでいる。

右手にあるのは天明二年(1782)に奉納された釈迦嶽等身碑。

右手にあるのは天明二年(1782)に奉納された釈迦嶽等身碑。

江戸時代の大相撲力士で元大関。

身長226cm、体重172kgの並外れた超大型の力士であった。

現役中に26歳の若さで死去したのを惜しみ、当宮に等身碑が奉納された。

他にも境内には力石が多く置かれていたりと相撲にまつわる奉納物が多い。

社殿の左手には力比べに使ったとされる力石が多く並ぶ。

社殿の左手には力比べに使ったとされる力石が多く並ぶ。

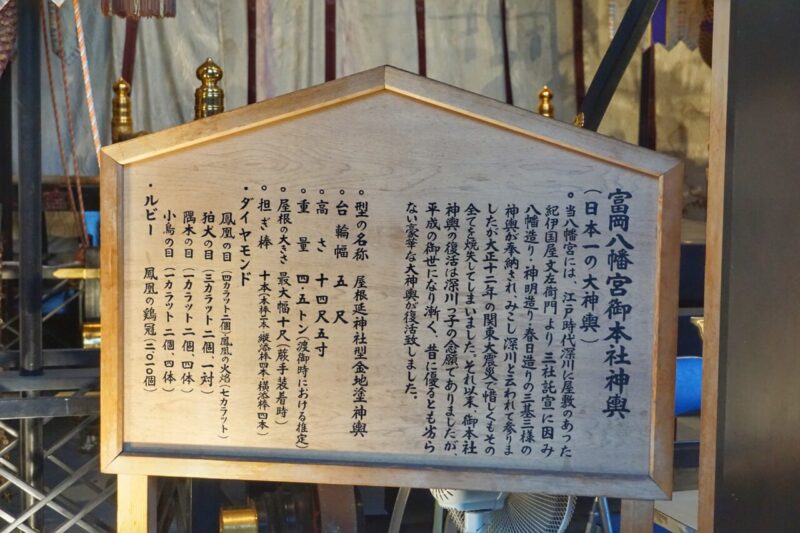

水かけ祭りと称される深川祭・日本一の宮神輿

当宮の例大祭は「深川祭」「深川八幡祭」「水掛け祭」などと呼ばれ、毎年8月15日を中心に行われ、3年に1度八幡宮の御鳳輦が渡御を行う年は本祭りと呼ばれる。

沿道の観衆から担ぎ手に清めの水が浴びせられる。

そのため別名「水かけ祭り」とも称される。

また「江戸三大祭り」として古くから賑わいを集めている。

平成三年(1991)には日本一の大きさと豪華さを誇る黄金の宮神輿が再興。

ガラス扉が特別開放された時の神輿庫。

ガラス扉が特別開放された時の神輿庫。

平成九年(1997)には本社二の宮神輿も再興された。

平成九年(1997)には本社二の宮神輿も再興された。

豪華な宮神輿。

豪華な宮神輿。

日本一の大神輿とも称される。

日本一の大神輿とも称される。

鳳凰の火焔には7カラットのダイヤモンド、両目にも4カラットのダイヤが2個。

鳳凰の火焔には7カラットのダイヤモンド、両目にも4カラットのダイヤが2個。

狛犬の目にも3カラットのダイヤが2個、一対。

狛犬の目にも3カラットのダイヤが2個、一対。

他にも至る所に宝石が散りばめられた日本一の大神輿。

他にも至る所に宝石が散りばめられた日本一の大神輿。

2023年の深川八幡祭はコロナ禍の中断もあって6年ぶりの本祭りに。

深川八幡祭の初日昼頃まだ静かな境内。

深川八幡祭の初日昼頃まだ静かな境内。

祭ばやしが鳴り響く参道には多くの露店。

祭ばやしが鳴り響く参道には多くの露店。

初日は可愛らしい子供神輿。

初日は可愛らしい子供神輿。

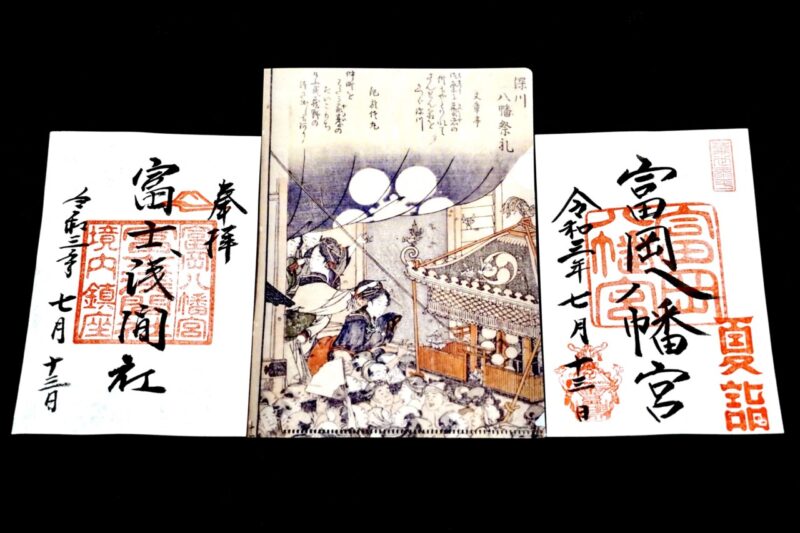

御朱印には日本一の宮神輿印・限定御朱印

御朱印は社殿の右側に設置された御朱印受付所にて。

丁寧に対応して下さる。

丁寧に対応して下さる。

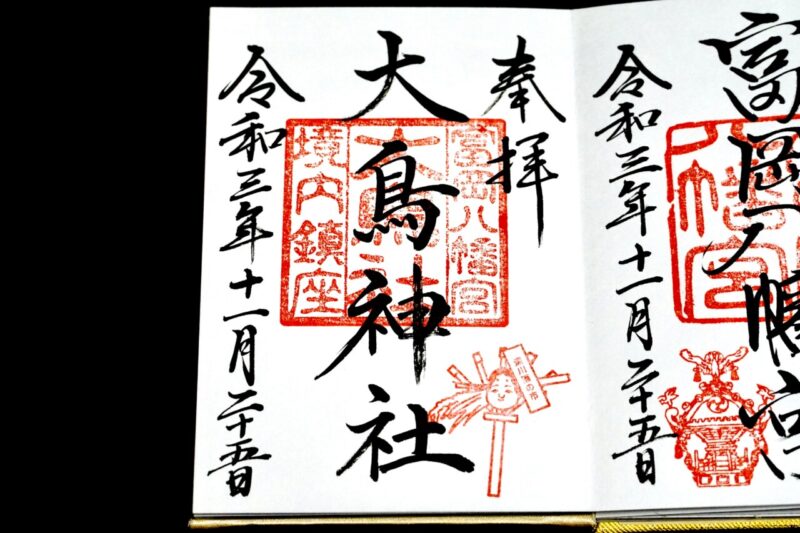

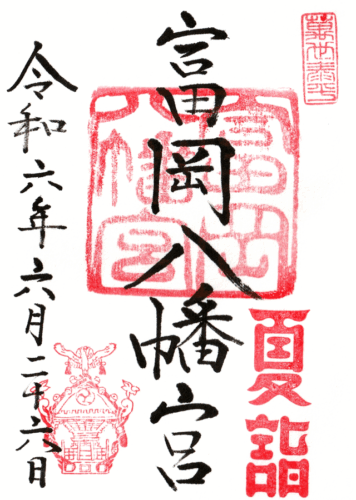

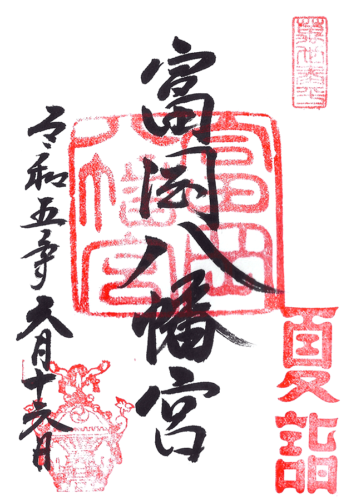

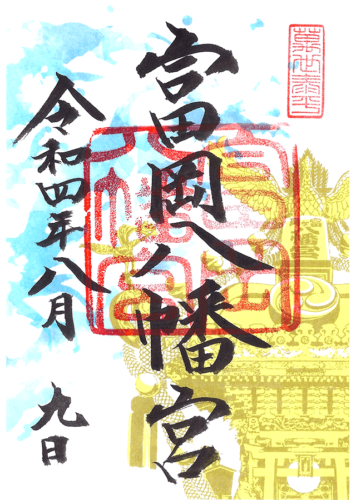

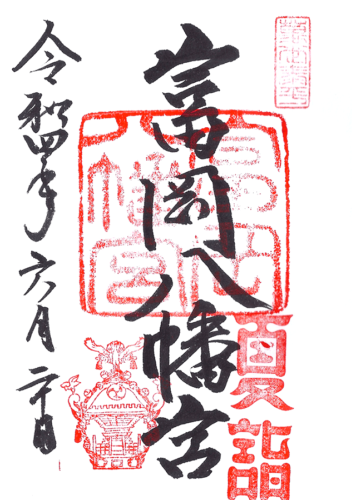

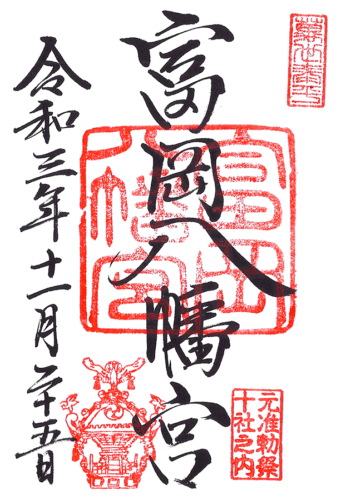

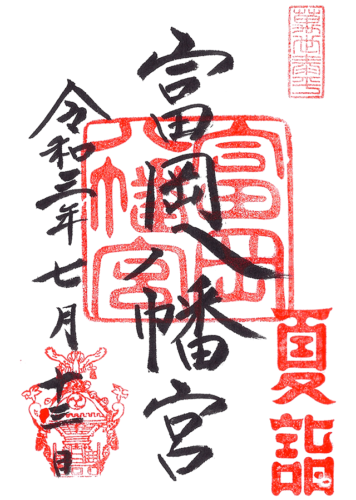

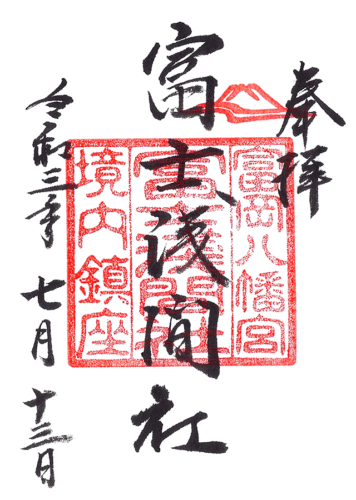

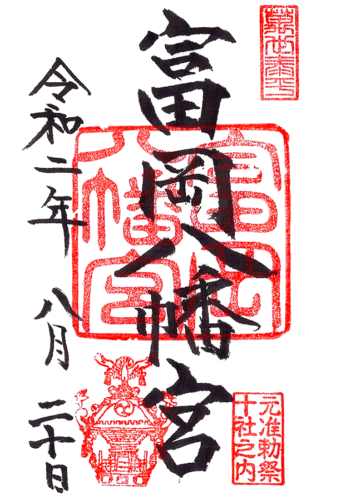

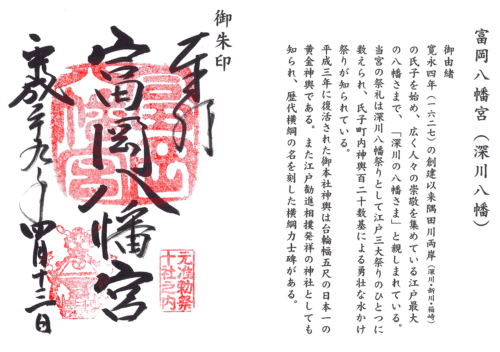

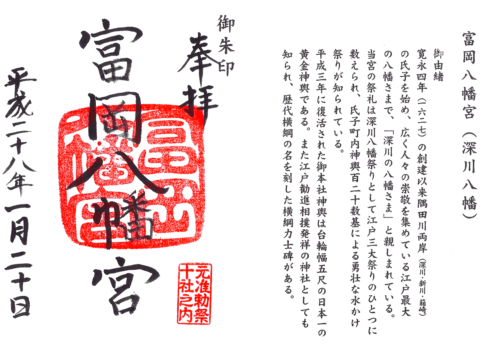

御朱印は「富岡八幡宮」の朱印、左下には日本一と称される宮神輿の印も。

2020年に参拝した際は御朱印と共にポストカードも下さった。

2020年に参拝した際は御朱印と共にポストカードも下さった。

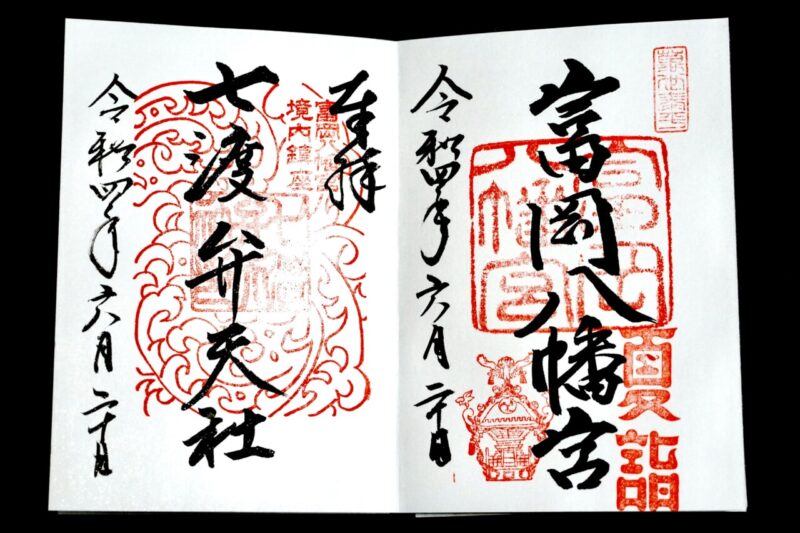

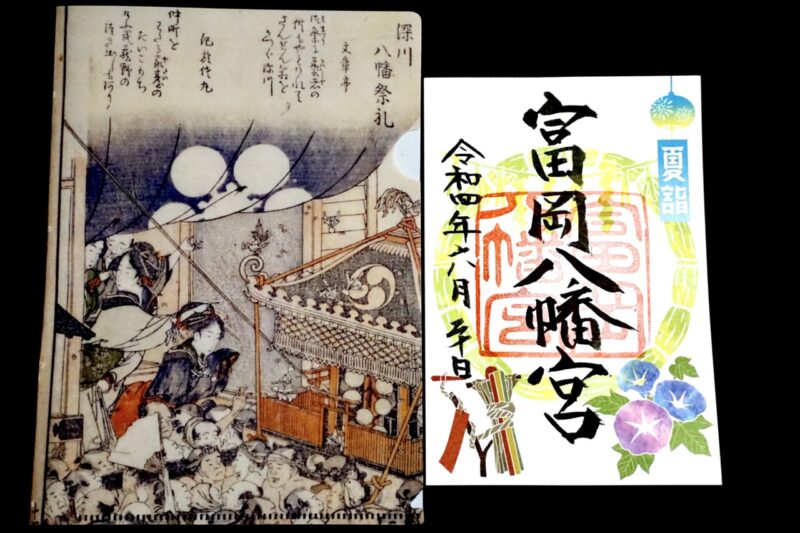

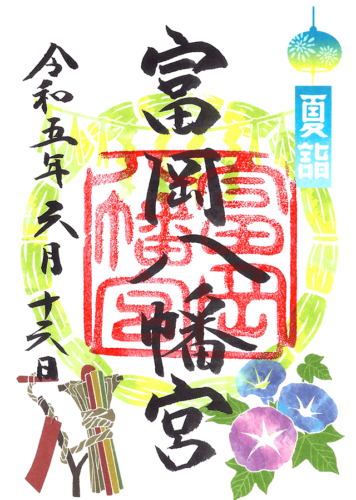

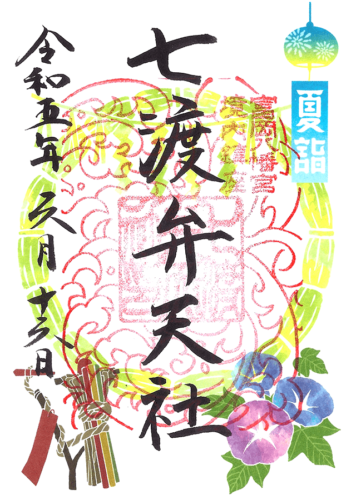

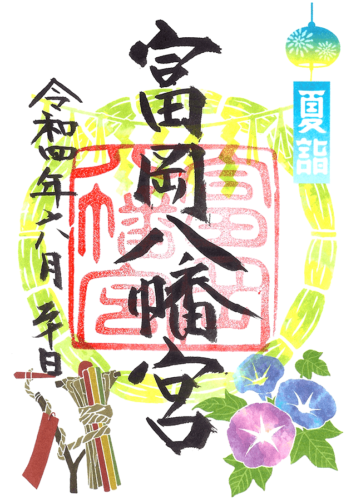

2021年に頂いた夏詣御朱印と7月限定で授与された境内社・富士浅間神社の御朱印。

書き置きのみの対応だったためクリアファイルも一緒に下さった。

書き置きのみの対応だったためクリアファイルも一緒に下さった。

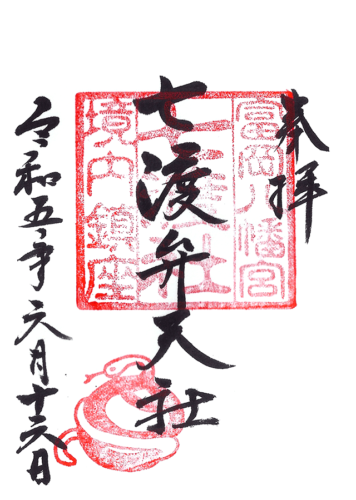

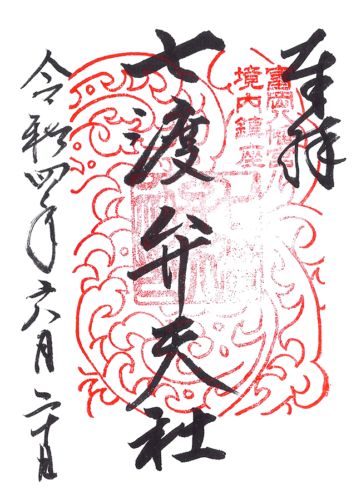

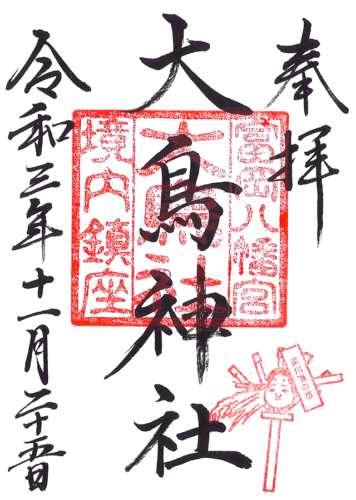

2021年11月には酉の市に合わせて大鳥神社の御朱印も。

酉の市らしい熊手の添え印、2021年は酉の市当日のみではなく11月末まで授与。

酉の市らしい熊手の添え印、2021年は酉の市当日のみではなく11月末まで授与。

2022年に頂いた夏詣御朱印と6月限定で授与された境内社・七渡神社の御朱印。

2022年は夏詣御朱印などに書き置き版も用意。

2022年は夏詣御朱印などに書き置き版も用意。

茅の輪や大蛇守がデザインされた仕様でクリアファイル付き。

茅の輪や大蛇守がデザインされた仕様でクリアファイル付き。

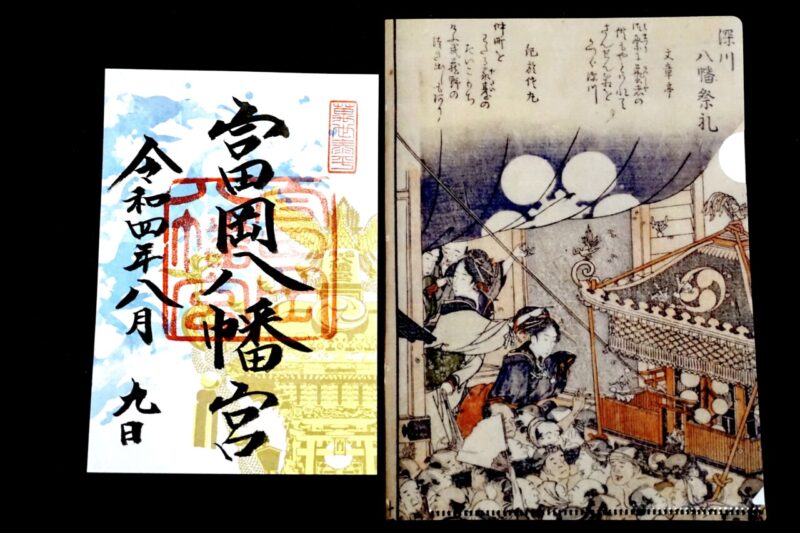

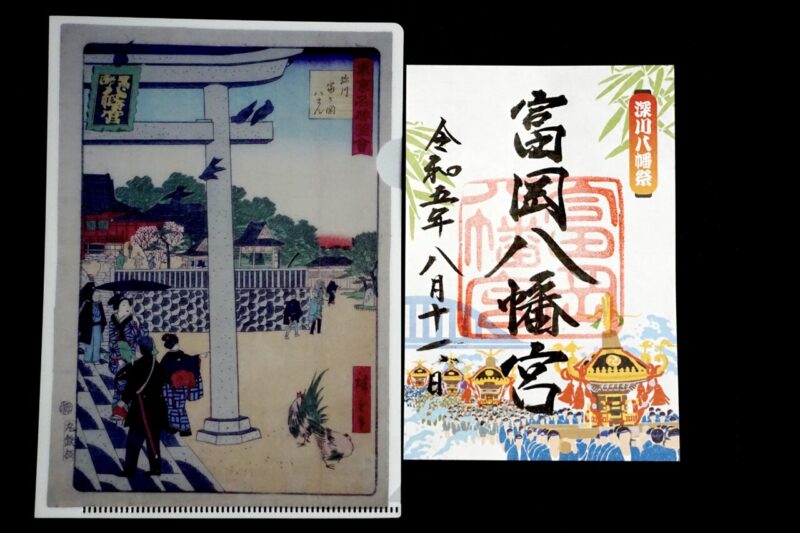

2022年8月の例祭に合わせて特別御朱印を授与。

水かけまつりをデザインした特別御朱印でクリアファイル付き。

水かけまつりをデザインした特別御朱印でクリアファイル付き。

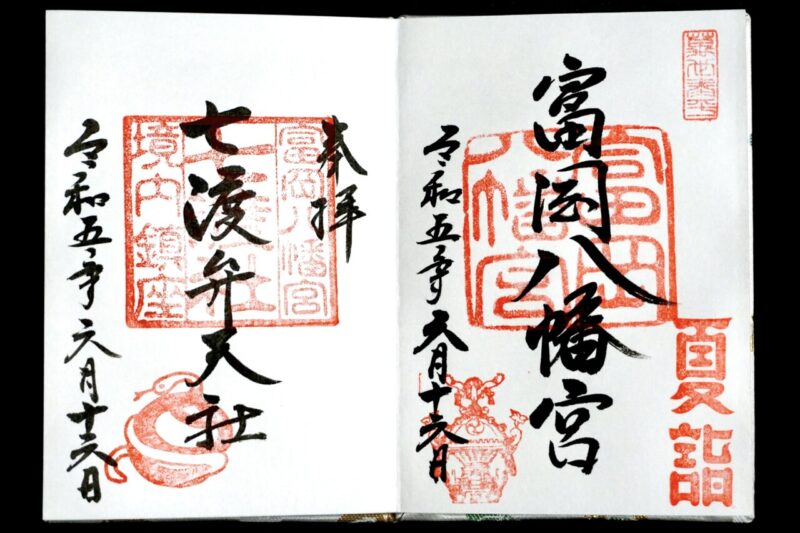

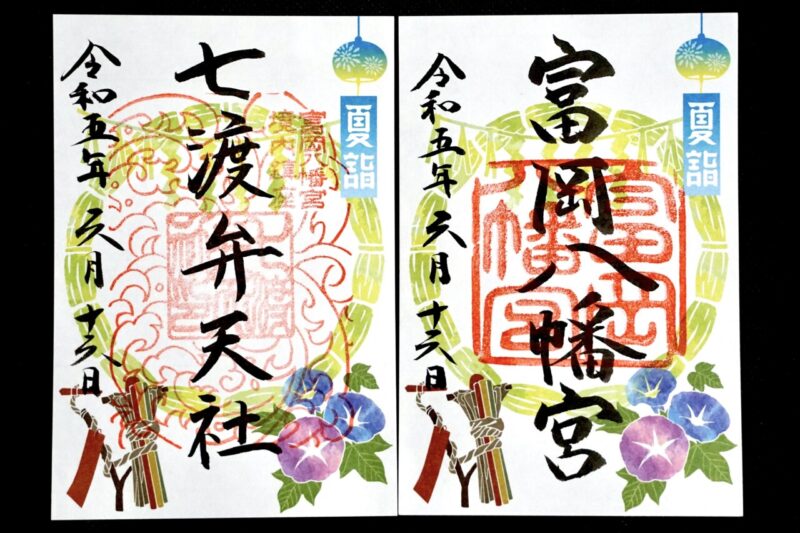

2023年6月に頂いた七渡神社御朱印と夏詣御朱印。

七渡神社の印は2種類から選択可能。

七渡神社の印は2種類から選択可能。

夏詣御朱印の書き置き版。

夏詣御朱印の書き置き版。

クリアファイルは以前とは違う浮世絵柄に。

クリアファイルは以前とは違う浮世絵柄に。

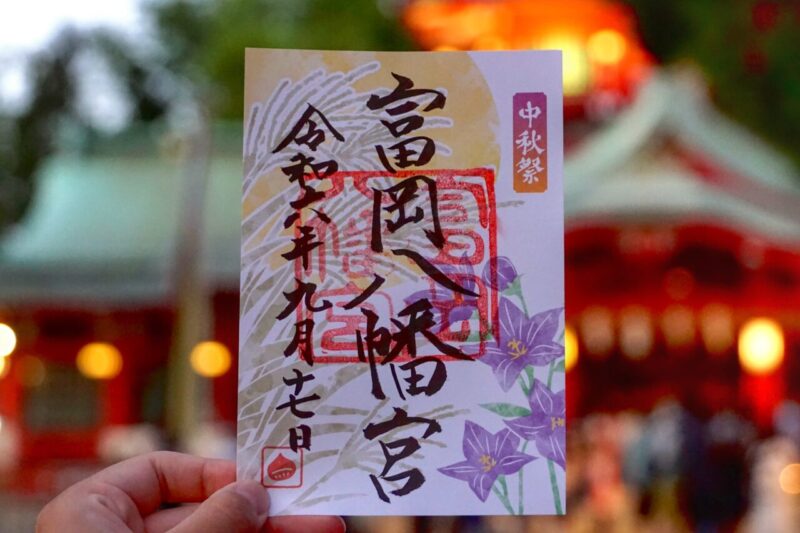

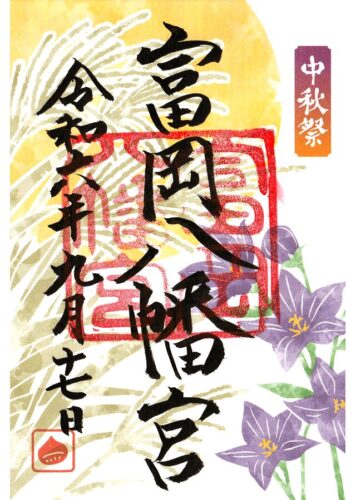

2023年深川八幡祭期間限定で授与された御朱印。

6年ぶりの本祭りとなった深川八幡祭を記念した御朱印となった。

6年ぶりの本祭りとなった深川八幡祭を記念した御朱印となった。

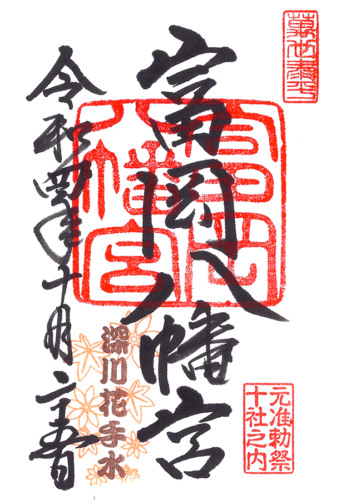

2024年9月14日から17日にかけて深川十五夜祭りを開催。

9月17日の中秋祭で頂いた限定御朱印。

9月17日の中秋祭で頂いた限定御朱印。

中秋の名月当日の夜間参拝の様子。

中秋の名月当日の夜間参拝の様子。

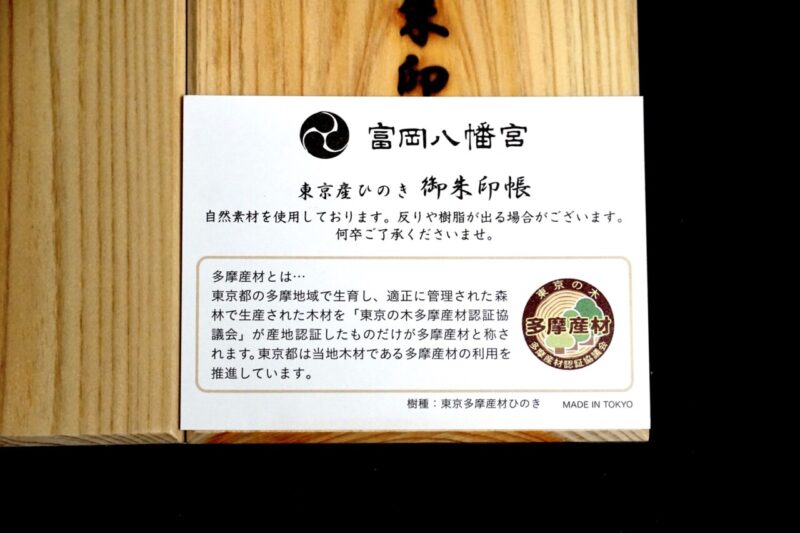

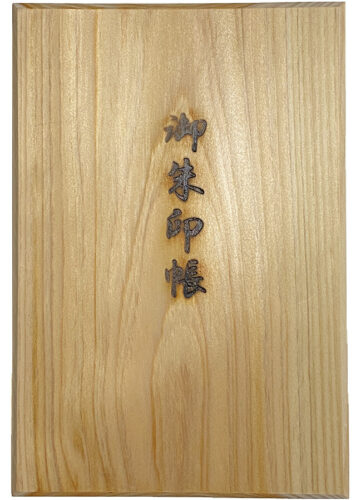

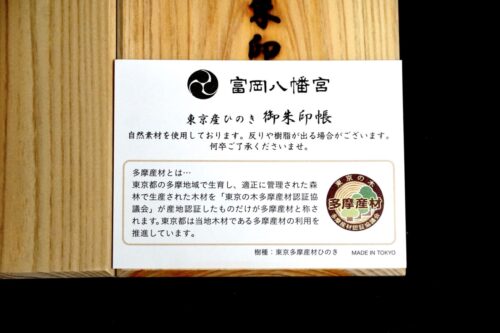

MADE IN TOKYO・東京産ひのき御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

筆者が頂いたのは東京産の檜(ひのき)を使用した御朱印帳。

東京都の多摩地域で生産された木材を使用。

東京都の多摩地域で生産された木材を使用。

MADE IN TOKYOのオリジナル御朱印帳。

MADE IN TOKYOのオリジナル御朱印帳。

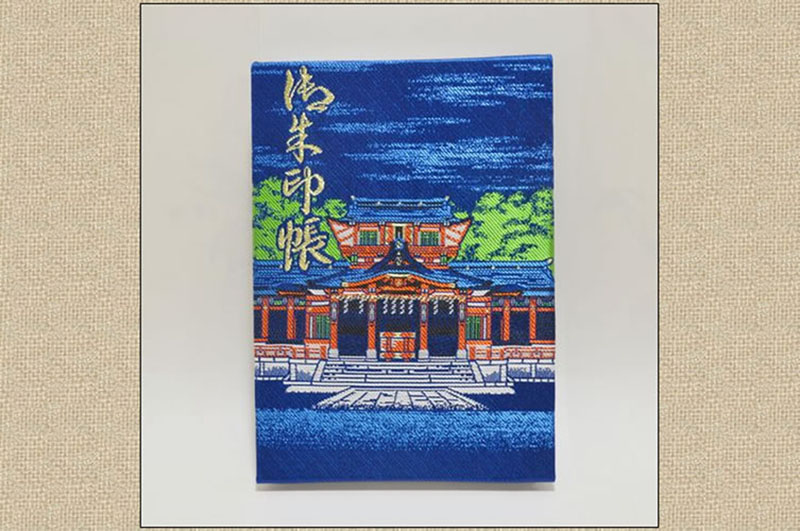

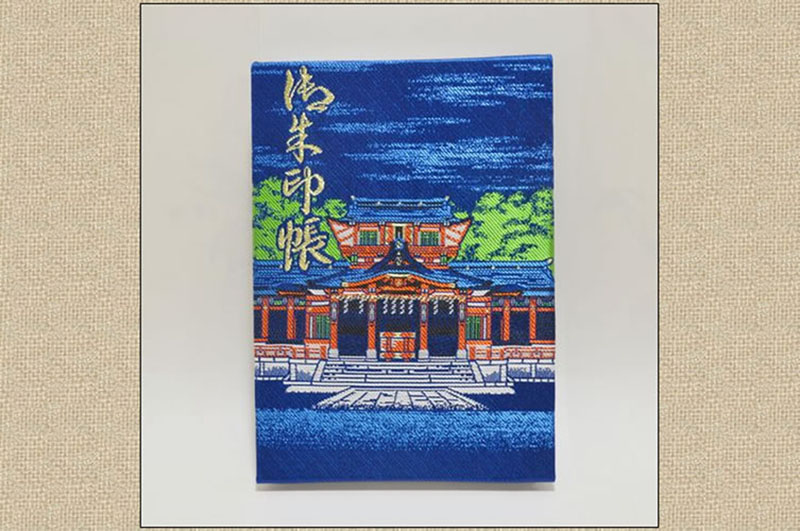

他に社殿をデザインした御朱印帳も用意。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

東京十社のうちの1社で東京十社巡りをされる方も多い。

専用の御朱印帳も用意されている。

専用の御朱印帳も用意されている。

所感

江戸時代初期に創建され、徳川将軍家からの庇護や深川の発展を受け、江戸最大の八幡様として多大な信仰を集めた当宮。

深川の発展と共に門前は栄え、当宮も多くの浮世絵の題材にもなるような名所であった。

そうした信仰は人気は現代においても続いていて、日頃から多くの参拝者で賑わうだけでなく、毎月縁日になると露店が多く出る姿を見る事ができるし、毎月骨董市やフリーマーケットも開催されていたりと、常に賑わう境内は江戸時代に盛り場として栄えた姿を引き継いでいたとも云えるだろう。

広く綺麗に整備された境内は相撲関係を始め、見どころが多数あり飽きる事がない。

大変残念なのが2017年12月に起きた宮司間(身内間)での凄惨な事件。

あの事件から参拝者が激減したと云われていて、実際に筆者もしばらく足が向かなかった程。

久しぶりに参拝した時は常日頃から賑わう境内に人が殆どいない状態であった。

現在は宮司も代わり、当宮を応援する「富岡八幡宮友の会」が結成されたりと、新しい一歩を歩んでいる。

暫くは風評面で大変な時期が続くかもしれないが、改めて参拝して江戸と深川の歴史を伝える東京屈指の良社だと思うので、少しずつ払拭して以前のような姿になる事を期待したい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

御朱印受付所にて。

※祭事に応じて限定御朱印を用意することあり。(最新情報は公式Instagramにて)

※正月の深川七福神巡り期間は深川七福神・恵比寿神の御朱印あり。

※以前は初穂料300円だったが2017年以降は初穂料500円に変更。

2月13日-20日まで「深川花手水御朱印」(予定)

1月1日-数量限定で「木製御朱印」

※数量限定なくなり次第終了。木製御朱印は客殿新築工事のためやむえをえず伐採した境内樹木より縫製。最新情報は公式Instagramにて。

- 2024年中秋祭

- 夏詣

- 七渡神社/宝珠

- 2023年深川八幡祭

- 夏詣/書き置き

- 七渡神社/波/夏詣/書き置き

- 夏詣

- 七渡神社/宝珠

- 深川花手水

- 2022年例祭

- 夏詣/書き置き

- 夏詣

- 七渡神社/波

- 通常

- 大鳥神社

- 夏詣

- 富士浅間神社

- 通常

- 東京十社めぐり

- 東京十社めぐり

御朱印帳

東京産ひのき御朱印帳

初穂料:2,000円

御朱印受付所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

東京産(東京都多摩地域)の檜(ひのき)を使用した御朱印帳。

裏面には社号と鳩の紋。

MADE IN TOKYOのオリジナル御朱印帳。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 説明書

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円

御朱印受付所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

青を基調として社殿をデザインしたもの。

東京十社めぐり御朱印帳も用意。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

クリアファイル

初穂料:─

御朱印受付にて。

※2023年・2021年に書き置きの御朱印を頂いた際に下さったクリアファイル。

- クリアファイル

- クリアファイル

- クリアファイル

交通安全ステッカー

初穂料:500円(通常)・200円(小)

授与所にて。

- 交通安全ステッカー

- 交通安全ステッカー

- 交通安全ステッカー小

ポストカード

初穂料:─

御朱印受付にて。

※2017年・2020年に御朱印を頂いた際に下さったポストカード。

参拝情報

参拝日:2024/09/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/11(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/16(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/25(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/08/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/25(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/13(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/04/13(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/20(御朱印拝受)

コメント