目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 阿佐ヶ谷駅近くに鎮座・表参道と西参道

- 広く立派な境内・神門(瑞祥門)

- 見事な拝殿・三貴子を祀る御垣内三殿

- 境内社・夫婦欅・力石など

- 美しい能楽殿はBABYMETALのMVでも使用

- 毎月第1土曜には我楽多市(青空骨董市)が開催

- 祭事や季節に応じた限定御朱印

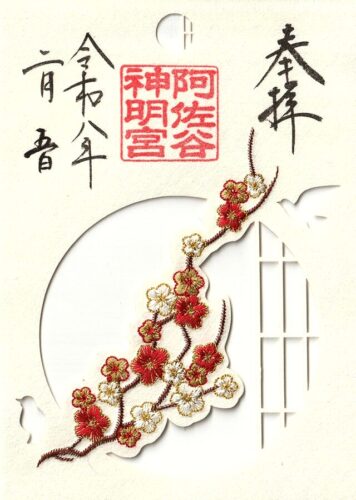

- 刺繍入り御朱印の大和がさね

- 飾れる御朱印・全透かし御朱印

- 豪華な刺繍と透かし入り御朱印符・和楽

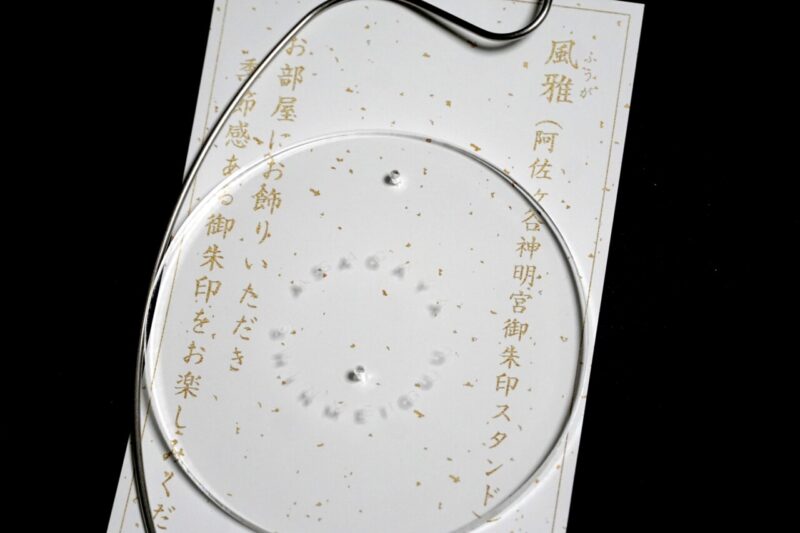

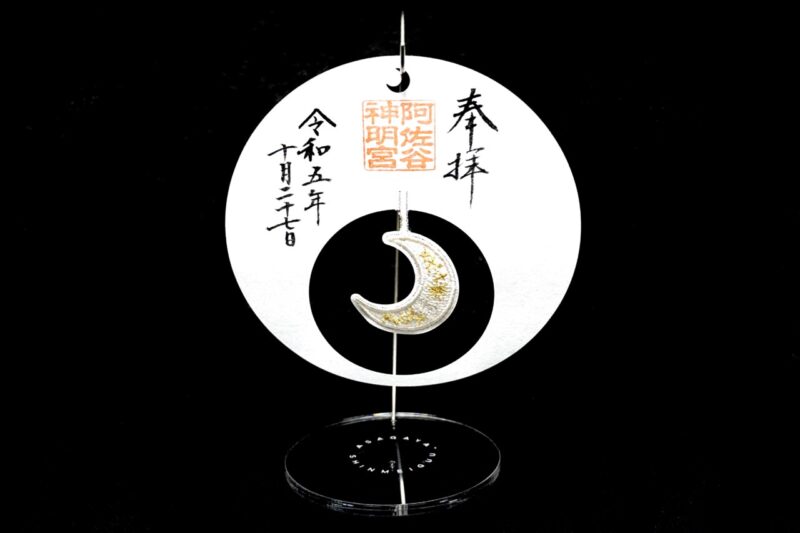

- 御朱印スタンドで飾れる御朱印

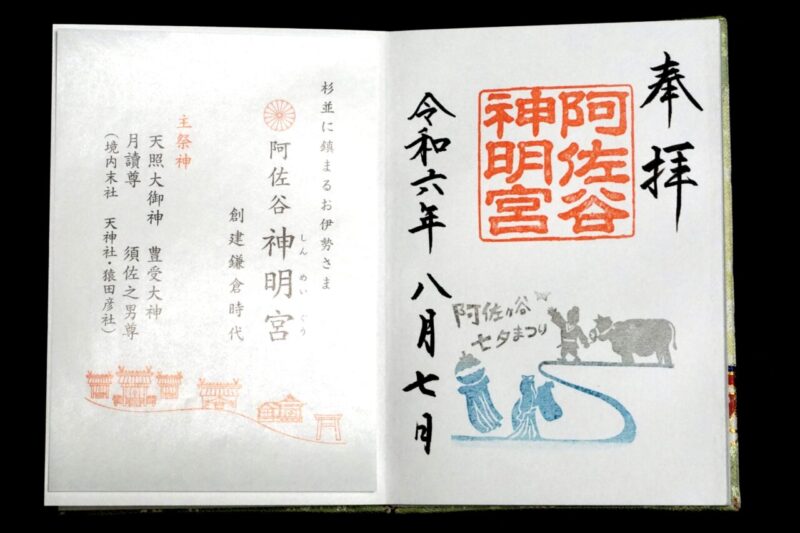

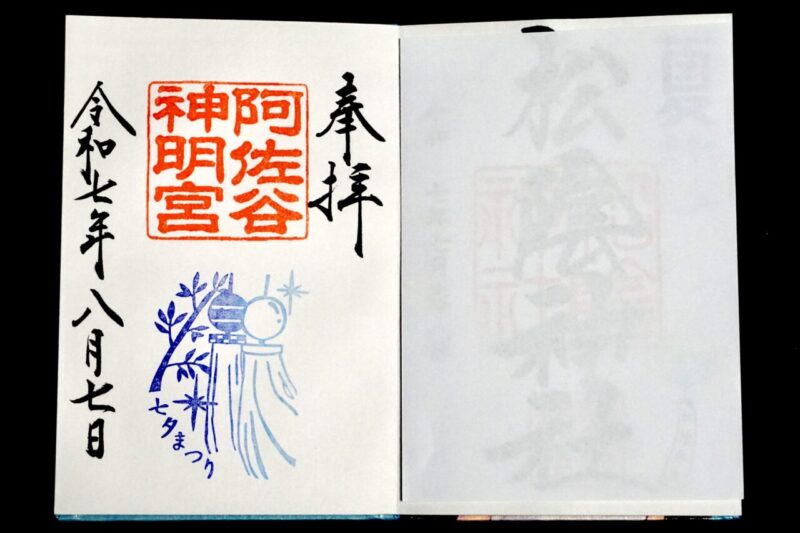

- 阿佐谷七夕まつりに合わせた企画や御朱印も

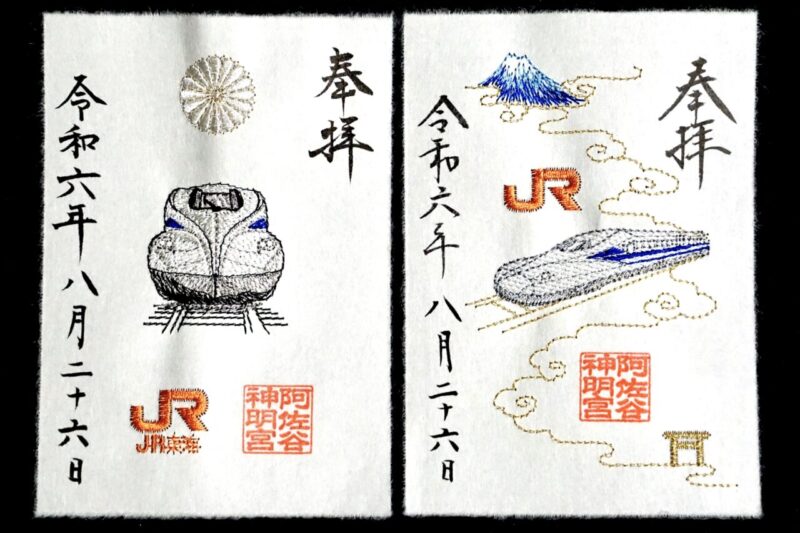

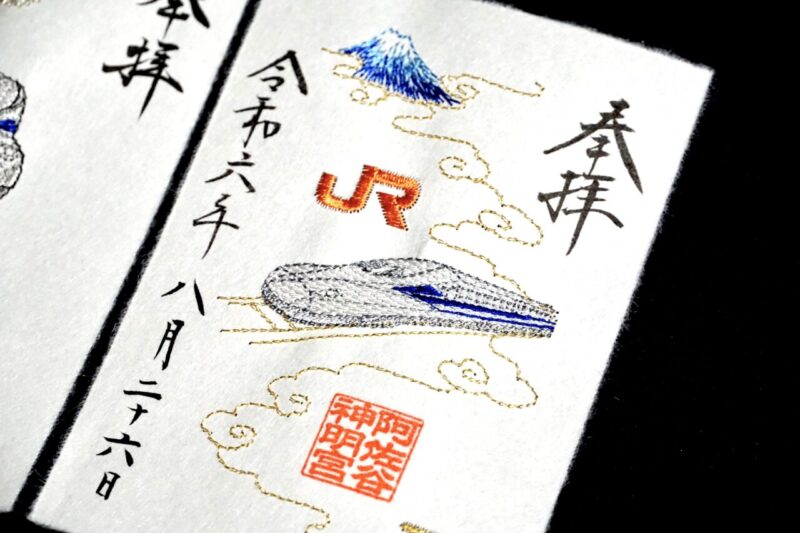

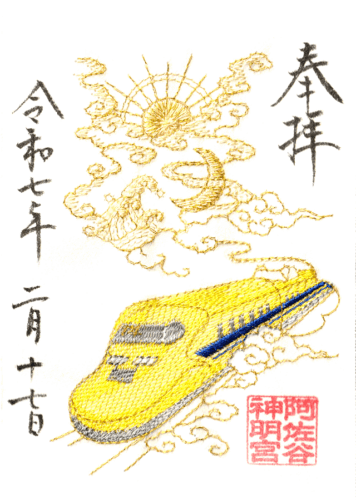

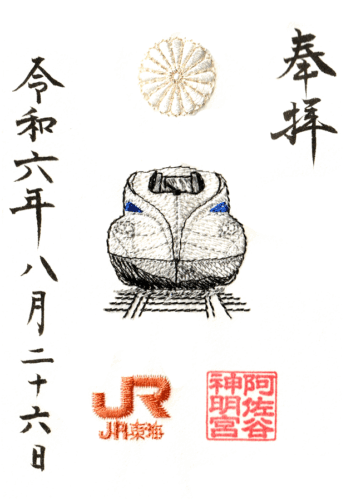

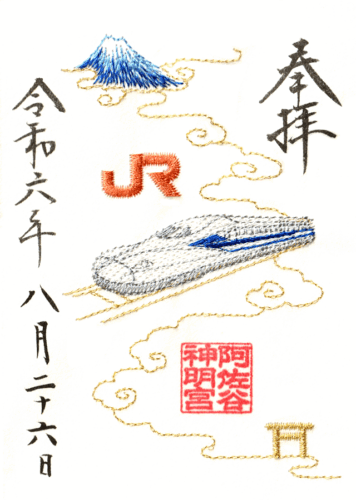

- JR東海コラボ・新幹線の刺繍入り御朱印

- JR東海コラボ・ドクターイエローの刺繍入り御朱印

- 数多くの種類がある御朱印帳

- 大和がさね綴り・見開きサイズの書き置き御朱印綴り

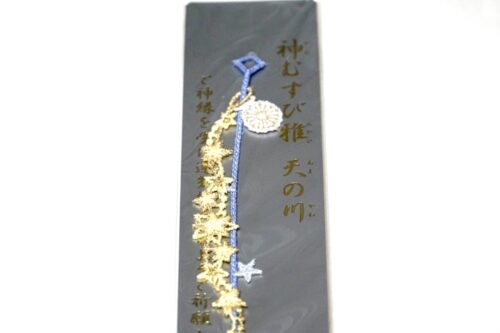

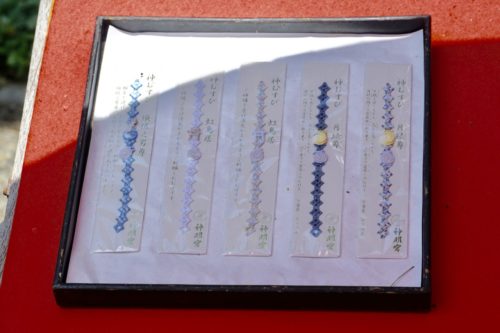

- レースブレスレット型御守の神むすび

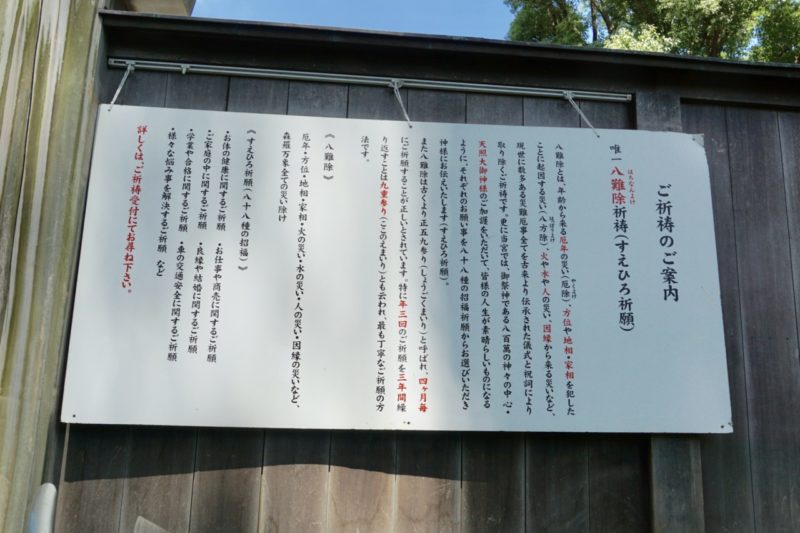

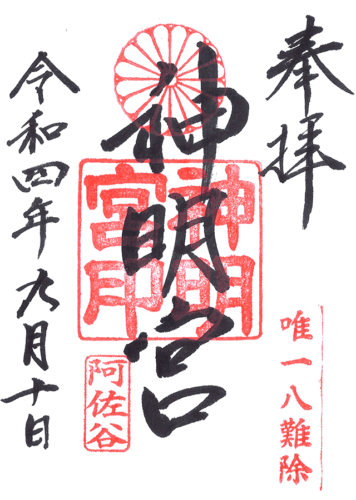

- 全国唯一の八難除

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

八難除で知られる阿佐ヶ谷鎮守

東京都杉並区阿佐谷北に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧阿佐ヶ谷村の鎮守。

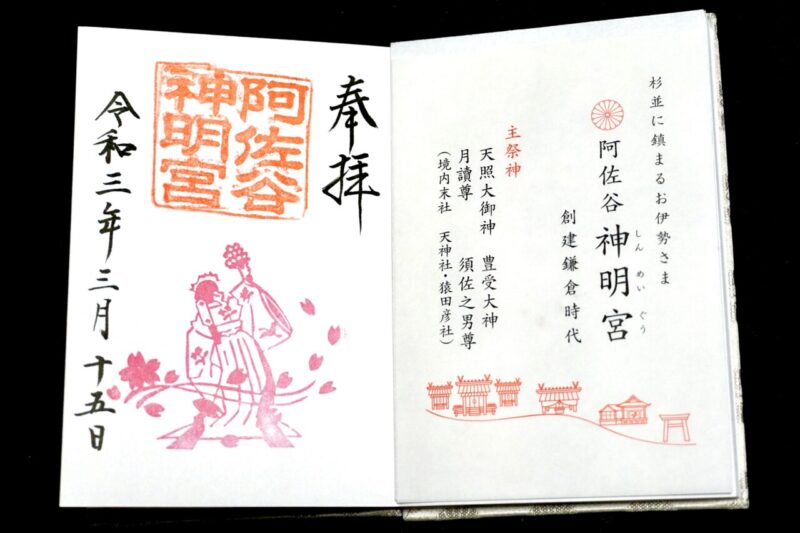

天照大御神を主祭神に、月読命・須佐之男命を配祀する伊勢信仰の神社。

正式名称は「神明宮」だが、他との区別から「阿佐ヶ谷神明宮」とさせて頂く。

当宮唯一の八難除(厄除)の祈祷がある事でも知られる。

近年では授与品「神むすび」の人気も高い他、限定御朱印も祭事や季節に応じて行っていて、特に当宮が始めた刺繍入り御朱印の「大和がさね」は人気を博している。

神社情報

阿佐ヶ谷神明宮(あさがやしんめいぐう)

御祭神:天照大御神・月読命・須佐之男命

社格等:村社

例大祭:9月中旬の土・日曜

所在地:東京都杉並区阿佐谷北1-25-5

最寄駅:阿佐ヶ谷駅

公式サイト:https://shinmeiguu.com/

御由緒

この神社は、旧阿佐ヶ谷村の鎮守で、主祭神は天照大御神です。

天保七年(1836)に刊行された『江戸名所図会』巻四によると、日本武尊が東征の帰途、阿佐谷の地で休息し、のちに尊の武功を慕った村人が旧社地(現阿佐谷北5-35付近、同周辺一帯をお伊勢の森と称した)に一社を建て、神明宮を勧請したのが当宮の始まりといわれます。

建久年間(1190〜1198)には土豪横井兵部(一説には横川)が伊勢神宮に参拝した折、神の霊示をうけ、宮川の霊石を持ち帰り神明宮に安置したと伝えられています。その後、江戸時代中頃に至り、祇海という僧が神告により社を現在地に移し、世尊院が別当職を勤めたといわれます。

当宮は、村をこえた地域からの信仰も篤く、その一端を示す「内藤新宿仲下旅籠屋中 仲下茶屋中」の文字が刻まれた文政十一年(1828)の銅製の三本御幣が奉納されています。

秋の例大祭に能楽殿で奉納される「阿佐ヶ谷囃子」(区登録無形民俗文化財)は、江戸時代末期からの伝統があり、区内では早くに伝えられた囃子です。ここから井草囃子をはじめ、鷺宮(中野区)、戸塚(新宿区)などに流布していったといわれます。(境内の掲示より)

歴史考察

日本武尊が当地で休息した伝承

創建年代は不詳。

社伝によると、阿佐ヶ谷の地には日本武尊の伝承が残ると云う。

第12代景行天皇皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

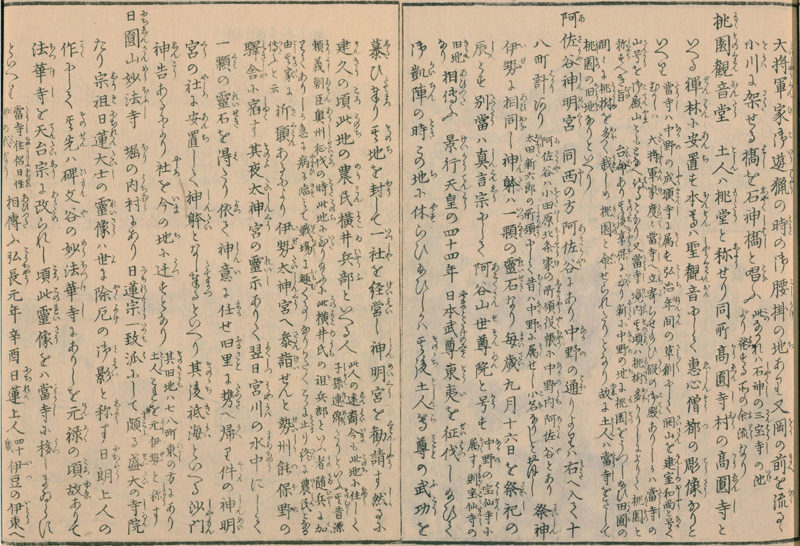

当宮の社伝は、天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に記されている。

「阿佐谷神明宮」と記されているのが当宮。

相伝ふ、景行天皇の四十四年、日本武尊東夷を征伐し給ひて御凱陣の時、この地に休らひ給ひしかば、其後土人等尊の武功を慕ひ奉り、其地を封じて一社を経営し、神明宮を勧請す。(江戸名所図会)

景行天皇四十四年(114)、日本武尊が東征の帰途、阿佐ヶ谷の地で休息。

後に日本武尊の武功を慕った村人により、「神明宮」として一社設けたのが当宮の始まりと伝えられている。

創建当時の鎮座地は、現鎮座地よりも「七八町東の方」(やや北東)で、この一帯をかつては「お伊勢の森」と称したと云い、この事からも伊勢信仰の神社として崇敬を集めていたことが分かる。

現在地に遷座後は「元伊勢」と称した。

阿佐谷の地は、古くから開けていた地で、中世にはその名を見る事ができる。

当宮はそうした阿佐ヶ谷の鎮守として崇敬を集めた。

「阿佐谷」の地名由来は、桃園川の浅い谷地であった事から浅ヶ谷と呼ばれ、転化して阿佐谷となったとされる。

伊勢より御神体の霊石を持ち帰り祀る

建久年間(1190年-1198年)、当宮に御神体の霊石が祀られる。

これも同様に『江戸名所図会』に記されている。

然るに建久の頃、此地の農民横井兵部といへる人、祈願あるにより伊勢大神宮へ参詣せんと、勢州能保野の駅舎に宿す。其夜大神宮の霊示ありて、翌日宮川の水中にして一顆の霊石を得たり。依て神意に任せ旧里へ携へ帰り、件の神明宮の社に安置して神体となし奉るといへり。其後祇海といへる沙門神告あるにより、社を今の地に遷すとなり。其旧地は七八町東の方にあり土人これを元伊勢と称す。(江戸名所図会)

建久の頃(1190年-1198年)、阿佐谷村の土豪であった横井兵部という人物が、祈願をするために「伊勢神宮」へ参詣を行い、伊勢国「能保野」で宿泊した際に霊示を受けたと云う。

そこで宮川(三重県)の霊石を持ち帰り、当宮に安置したと伝えられている。

これが当宮の御神体であり、この霊石は今も御神体として大切に祀られている。

三重県南部を流れる一級河川。

国土交通省の一級河川水質調査で、過去何度も1位となっており、今でも清流で知られる。

「伊勢神宮」の神宮式年遷宮のお白石持行事に使用する石は、この宮川の河原から採集する。

こうして日本武尊ゆかりの地と伝承が残る阿佐ヶ谷の地に、「伊勢神宮」の御祭神・天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る「神明宮」が創建された。

中世には阿佐ヶ谷氏と呼ばれる一族が阿佐ヶ谷一帯を支配し、当社はその鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代に現在地へ遷座・阿佐ヶ谷村の鎮守

江戸時代中頃、祇海という僧が神告により、現在地に当宮を遷座。

現在の近くにある「世尊院」が別当寺を担った。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(阿佐ヶ谷村)

神明社

除地百五十坪。小名本村にあり。村内の鎮守なり。本社は二間に一間半、拝殿三間に二間南向。長さ二尺余、囲二尺許の丸き石を神体とす。前に鳥居を立。鎮座の年代詳ならず。

阿佐ヶ谷村の「神明社」と記されているのが当宮。

阿佐ヶ谷村の鎮守であったと記されている。

文政十一年(1828)、銅製の三本御幣が奉納され現存。

内藤新宿(現・新宿や四谷付近)にある旅籠の文字が記されており、阿佐ヶ谷村の鎮守としてだけでなく、村を超えた地域の信仰を集めていた事が分かり、当宮がこの一帯の伊勢信仰の中心であった事が窺える。

江戸時代末期になると、現在も例大祭で奉納される阿佐ヶ谷囃子も行われるようになる。

明治以降の歩み・平成の大改修

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

この頃には社号を「天祖神社」に改称。

明治二十二年(1889)、町村制が施行され高円寺村・馬橋村・阿佐ヶ谷村・天沼村・成宗村・田端村の6か村が合併し、杉並村が成立。

阿佐ヶ谷村は杉並村阿佐ヶ谷となり、当宮は阿佐ヶ谷鎮守として崇敬を集めた。

明治四十年(1907)、近隣の「猿田彦神社」などが当宮に合祀・遷座。

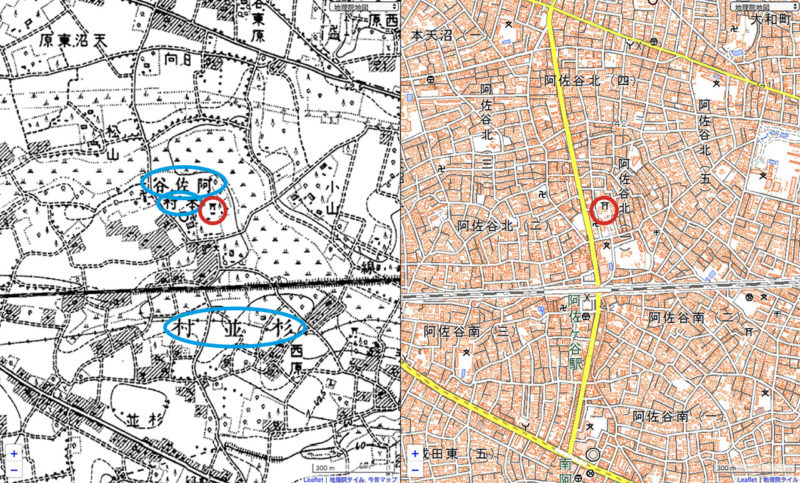

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

杉並村の文字と阿佐ヶ谷の文字が残る。

当宮周辺を本村と呼んでいた事も分かる。

大正十一年(1922)、阿佐ヶ谷駅が開業。

その前年には路面電車も敷かれており阿佐ヶ谷周辺の利便性が高まる事になる。

戦後になり多くの境内整備が行われる。

平成二年(1990)、「天祖神社」から現在の「神明宮」に改称。

『江戸名所図会』には「阿佐谷神明宮」と記されていたように、江戸時代の呼称に復した。

平成二十一年(2009)、「平成の大改修」が竣工。

現在の見事な社殿や神門が改築され、さらに能楽殿なども新設。

現在の見事な社殿や神門が改築され、さらに能楽殿なども新設。

今なお多くの崇敬を集め、現在に至る。

境内案内

阿佐ヶ谷駅近くに鎮座・表参道と西参道

阿佐ヶ谷駅から徒歩すぐの好立地に鎮座。

路地に面した南向きが表参道。

路地に面した南向きが表参道。

立派な大鳥居と「神明宮」の社号碑。

立派な大鳥居と「神明宮」の社号碑。

また、中杉通りに面する形で西参道。

平成二十一年(2009)の「平成の大改修」際に整備された参道。

平成二十一年(2009)の「平成の大改修」際に整備された参道。

こちらにも立派な鳥居が立つ。

こちらにも立派な鳥居が立つ。

西参道の鳥居側には狛犬の姿も。

西参道の鳥居側には狛犬の姿も。

明治四十四年(1911)に奉納された狛犬で、子持ちと玉持ち。

明治四十四年(1911)に奉納された狛犬で、子持ちと玉持ち。

台座にも彫刻が施されている。

台座にも彫刻が施されている。

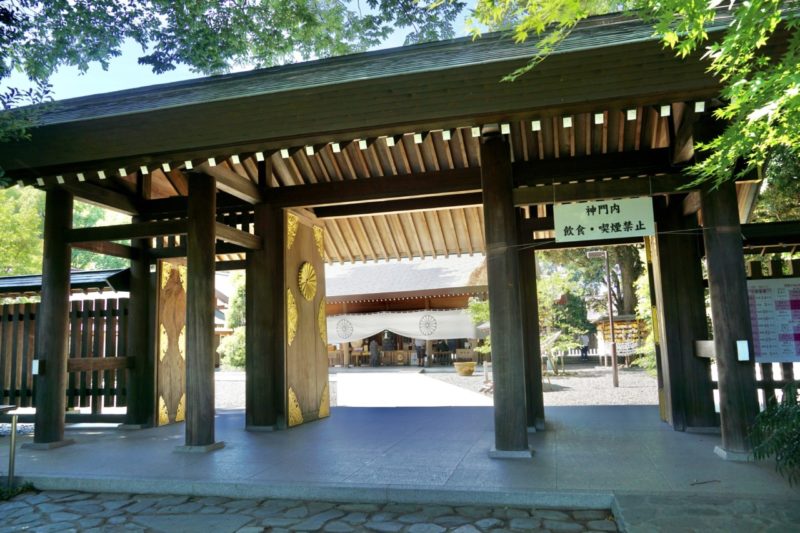

広く立派な境内・神門(瑞祥門)

表参道の鳥居を潜ると広い参道。

参道に入ってすぐ右手に手水舎。

参道に入ってすぐ右手に手水舎。

同様に西参道側にも手水舎が用意されている。

同様に西参道側にも手水舎が用意されている。

境内は約3,000坪を有する。

綺麗に整備された境内と鬱蒼と茂った木々。

綺麗に整備された境内と鬱蒼と茂った木々。

とても清々しい境内。

とても清々しい境内。

お伊勢様としては都内でも有数の広さを誇る。

お伊勢様としては都内でも有数の広さを誇る。

参道の先に神門(瑞祥門)が見えてくる。

神門は平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で改築されたもの。

神門は平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で改築されたもの。

緩やかな石段の先に佇む神門で、その先は社殿が佇む神域となる。

緩やかな石段の先に佇む神門で、その先は社殿が佇む神域となる。

見事な拝殿・三貴子を祀る御垣内三殿

神門を潜ると社殿。

拝殿も平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で改築されたもの。

拝殿も平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で改築されたもの。

それまでは本殿と繋がっていた拝殿を分離させて現在の形となった。

それまでは本殿と繋がっていた拝殿を分離させて現在の形となった。

大変立派な神明造で、とてもよい雰囲気。

大変立派な神明造で、とてもよい雰囲気。

拝殿の先には御垣内が設けられている。

この辺は「伊勢神宮」の御垣内参拝(特別参拝)に大変似ている。

この辺は「伊勢神宮」の御垣内参拝(特別参拝)に大変似ている。

御垣内には三殿が並ぶ。

中央にある本殿が天照大御神を祀った本殿で、拝殿から切り離し曳家によって遷したと云う。

中央にある本殿が天照大御神を祀った本殿で、拝殿から切り離し曳家によって遷したと云う。

平成二十七年(2015)の「伊勢神宮」第62回式年遷宮により撤下された「瀧原宮」の鳥居が、本殿前に建てられている。

平成二十七年(2015)の「伊勢神宮」第62回式年遷宮により撤下された「瀧原宮」の鳥居が、本殿前に建てられている。

右の摂社は月読命を祀る。

左の摂社は須佐之男命を祀る。

左の摂社は須佐之男命を祀る。

どちらも旧社殿の古材を出来る限り使用し造営された。

どちらも旧社殿の古材を出来る限り使用し造営された。

本殿と摂社の鰹木にはそれぞれの御祭神の象徴を象った装飾が施されているのが特徴的。

天照大御神は太陽。

天照大御神は太陽。

月読命は月。

月読命は月。

須佐之男命は海をあしらっている。

須佐之男命は海をあしらっている。

当宮で祀られている「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」「月読命(つくよみのみこと)」「須佐之男命(すさのおのみこと)」を「三貴子(みはしらのうずのみこ/さんきし)」と呼ぶ。

『古事記』で黄泉の国から帰ってきた伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の汚れを落とした時に、最後に生まれ落ちた三柱の神々であり、最も貴いとされる神々。

こうして「三貴子」が並ぶように祀られている神社は珍しく当宮の特徴であろう。

境内社・夫婦欅・力石など

拝殿の右手には元宮が鎮座。

伊弉諾命・伊弉冉命・日本武尊が祀られている。

伊弉諾命・伊弉冉命・日本武尊が祀られている。

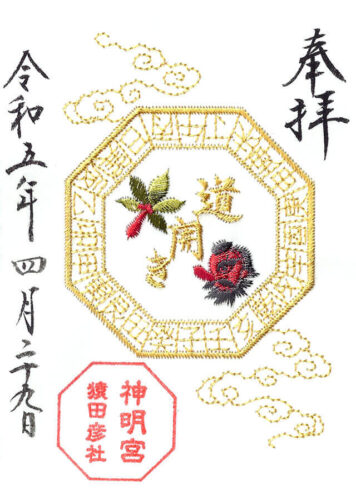

神門に入る手前左手には猿田彦神社。

明治四十年(1907)に近隣の「猿田彦神社」が合祀されていて、現在は導きの神・猿田彦神を祀る境内社として祀られている。

明治四十年(1907)に近隣の「猿田彦神社」が合祀されていて、現在は導きの神・猿田彦神を祀る境内社として祀られている。

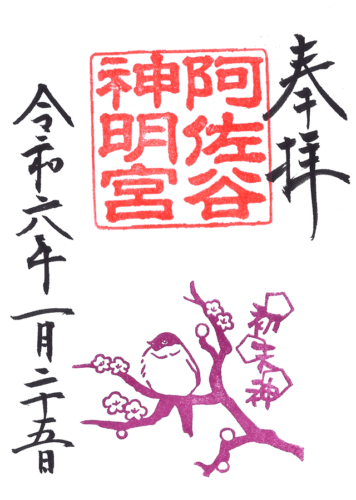

参道途中左手には天神社(北野神社)。

学問の神である菅原道真公を祀っており手前には五角形の合格鳥居。

学問の神である菅原道真公を祀っており手前には五角形の合格鳥居。

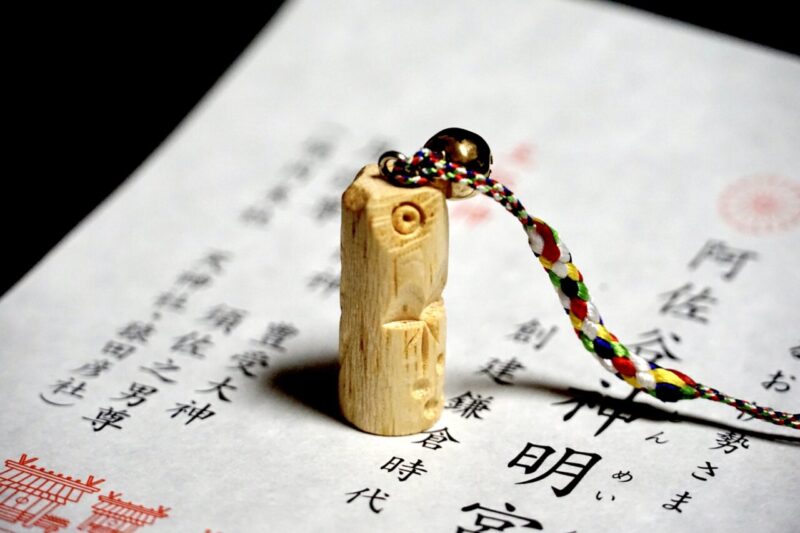

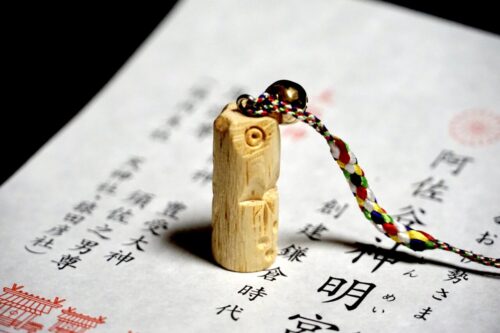

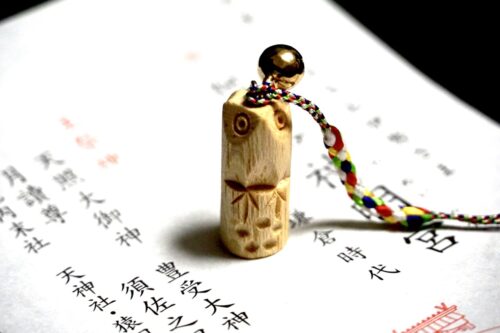

毎年1月25日の初天神では小さな木鷽ストラップが北野神社前で頒布される。

毎年1月25日の初天神では小さな木鷽ストラップが北野神社前で頒布される。

当社の境内には桜の木が幾つか植えられている。

こちらは天神社の近くの桜。(2020年3月撮影)

こちらは天神社の近くの桜。(2020年3月撮影) ソメイヨシノの見頃より少し早めの参拝だったが、美しく咲き誇っていた。

ソメイヨシノの見頃より少し早めの参拝だったが、美しく咲き誇っていた。 手水舎の近くや参道には紫陽花の姿も。(2020年6月撮影)

手水舎の近くや参道には紫陽花の姿も。(2020年6月撮影) 四季を彩る美しい境内。

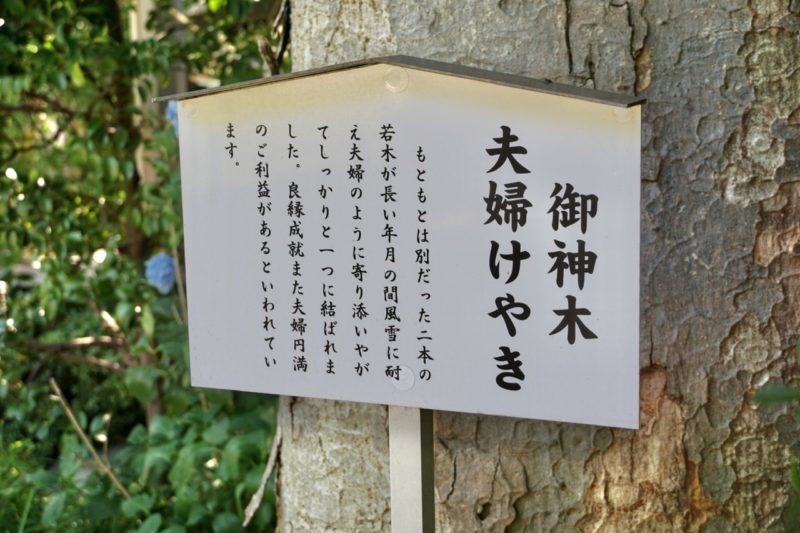

四季を彩る美しい境内。参道の左手には夫婦けやき。

もともとは別だった2本の若木が長い年月の間、1つに結ばれた御神木。

もともとは別だった2本の若木が長い年月の間、1つに結ばれた御神木。

夫婦円満や良縁成就の御神徳があるとして崇敬を集めている。

夫婦円満や良縁成就の御神徳があるとして崇敬を集めている。

他にも手水舎の裏手に力石。

阿佐ヶ谷の人々が力比べに使ったもの。

阿佐ヶ谷の人々が力比べに使ったもの。

美しい能楽殿はBABYMETALのMVでも使用

表参道の右手には美しい能楽殿。

普段は閉じている事が多いが日によっては開いている事も。

普段は閉じている事が多いが日によっては開いている事も。

平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で新設。(開いている画像は2019年3月撮影)

平成二十一年(2009)の「平成の大改修」で新設。(開いている画像は2019年3月撮影)

実に美しい能楽殿。

実に美しい能楽殿。 こちらは2018年1月に撮影した雪が積もった能楽殿。

こちらは2018年1月に撮影した雪が積もった能楽殿。

2021年3月に撮影した開花したばかりの桜と能楽殿。

2021年3月に撮影した開花したばかりの桜と能楽殿。

能・狂言の上演、例祭の際の阿佐ヶ谷囃子(杉並区無形文化財指定)や神楽など、様々な用途で使われており、この能楽殿での神楽などはとても映える舞台となる。

こちらは2016年10月の観月祭当日の能楽殿。

こちらは2016年10月の観月祭当日の能楽殿。

国際的に人気の「BABYMETAL」は、楽曲「メギツネ」のMVでこの能楽殿を使用。

そのため「BABYMETAL」のファンも多く訪れると云う。

毎月第1土曜には我楽多市(青空骨董市)が開催

当社では様々な催しが開催されているが、定期的に開催されているものとして、毎月第1土曜の我楽多市(青空骨董市)がある。

境内には朝から古着物や骨董などが並ぶ。

こうした催しが多く行われるのも当社ならでは。

こうした催しが多く行われるのも当社ならでは。

地域の方や参拝者が地域と共に楽しめる、そんな素敵な神社。

地域の方や参拝者が地域と共に楽しめる、そんな素敵な神社。

早朝からお昼にかけて出店している場合が多いので、早めの時間に行くとより楽しめる。

早朝からお昼にかけて出店している場合が多いので、早めの時間に行くとより楽しめる。

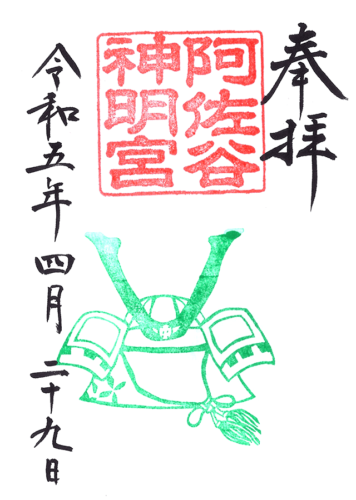

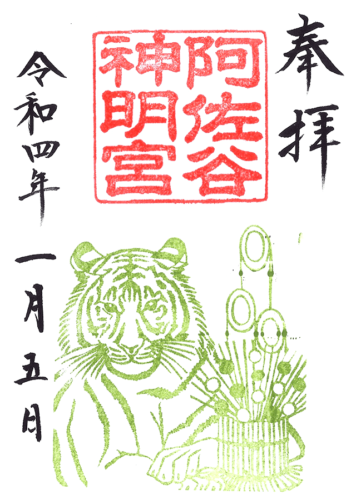

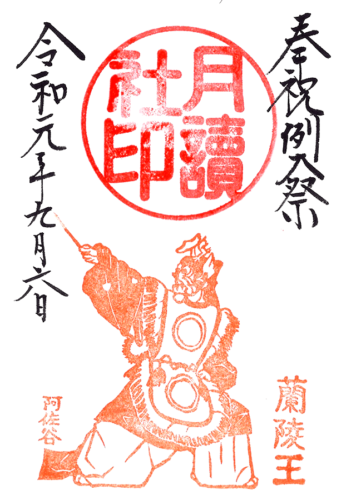

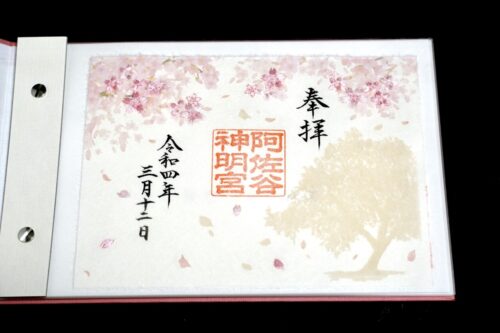

祭事や季節に応じた限定御朱印

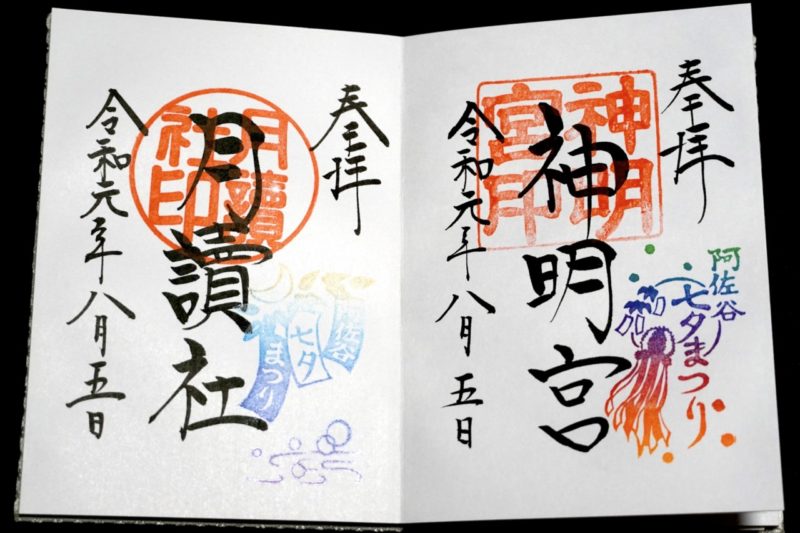

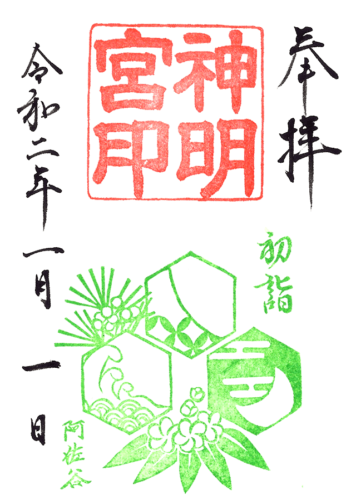

御朱印は参道左手の授与所(神明殿)にて。

いつもとても丁寧に対応して頂ける。

いつもとても丁寧に対応して頂ける。

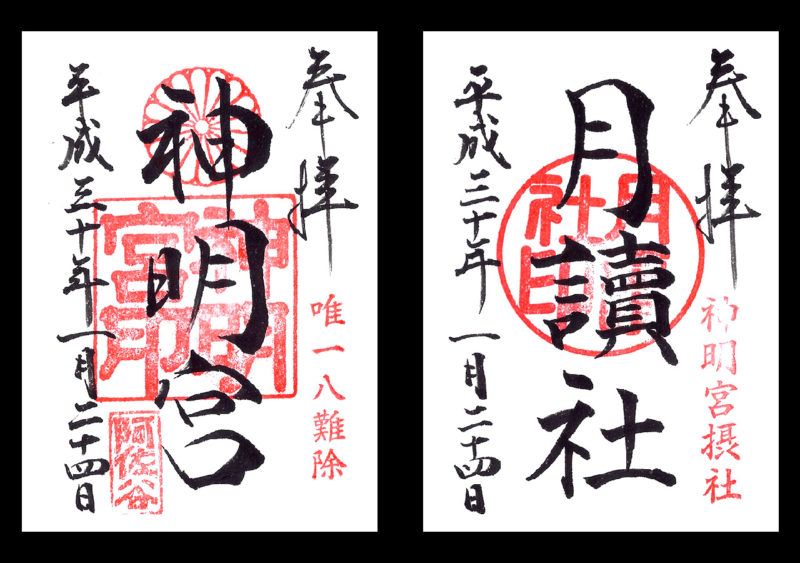

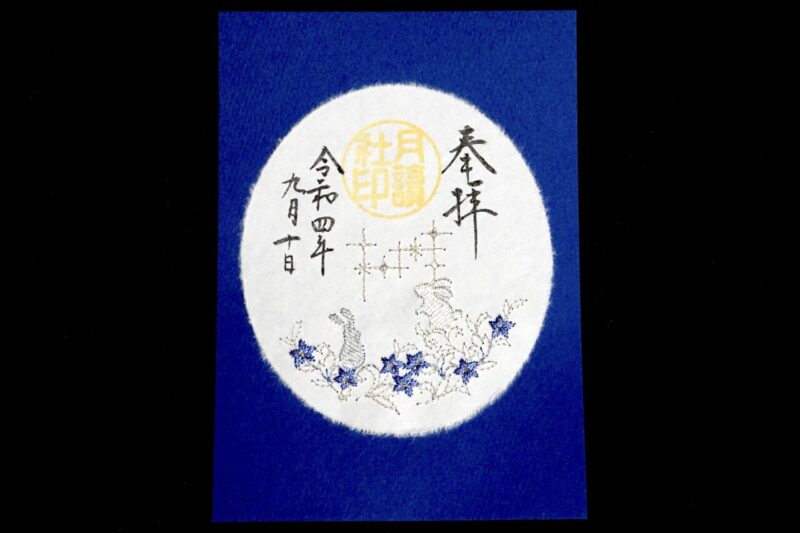

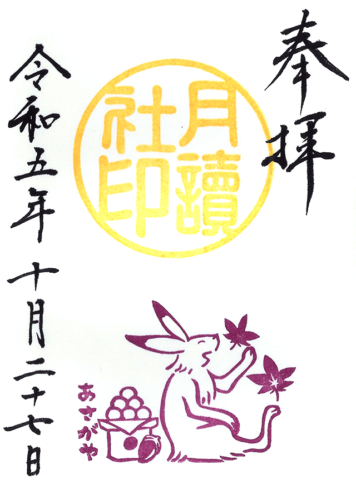

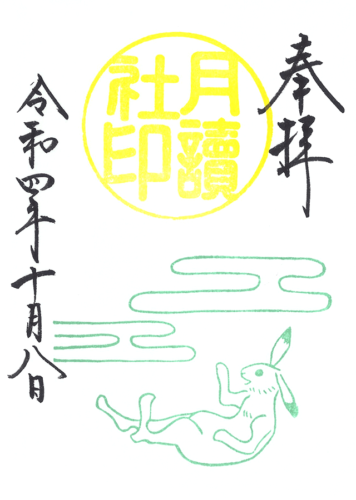

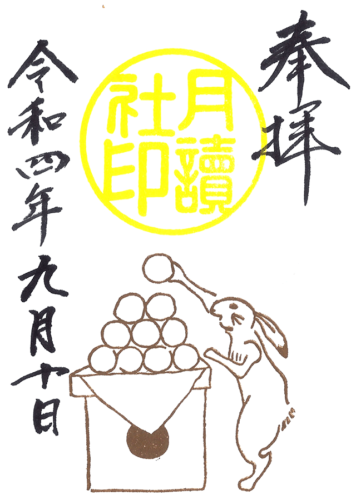

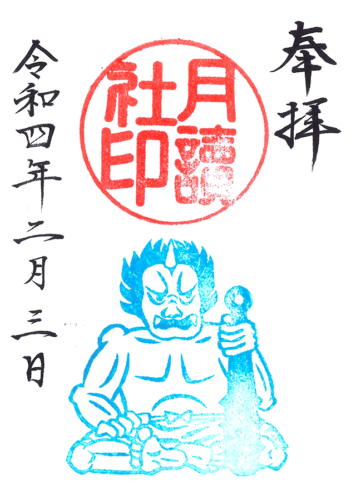

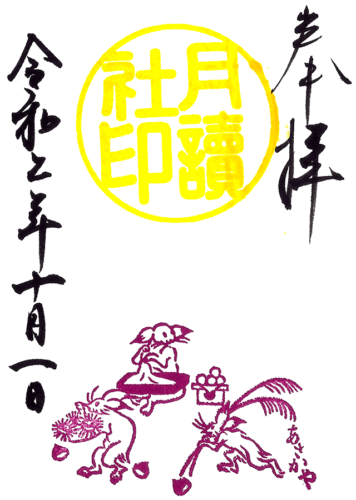

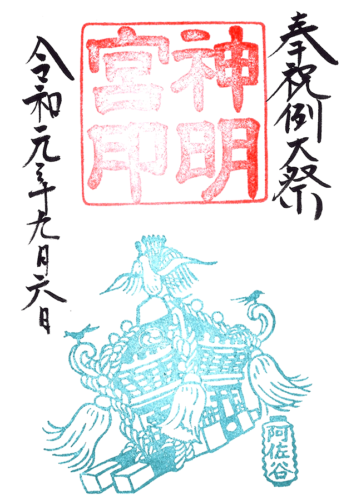

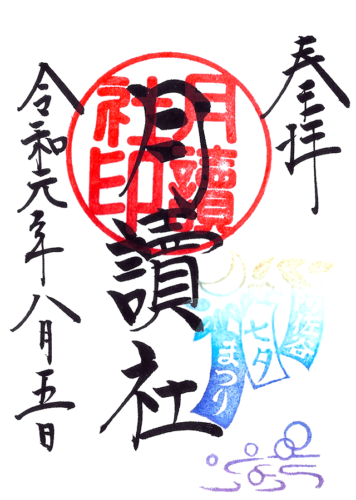

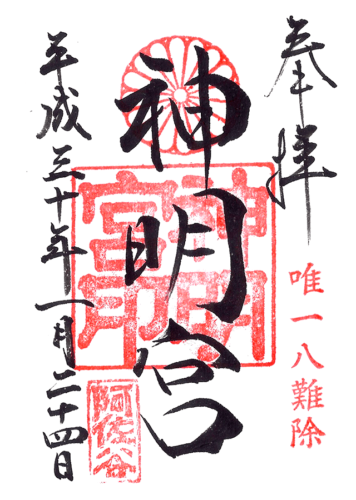

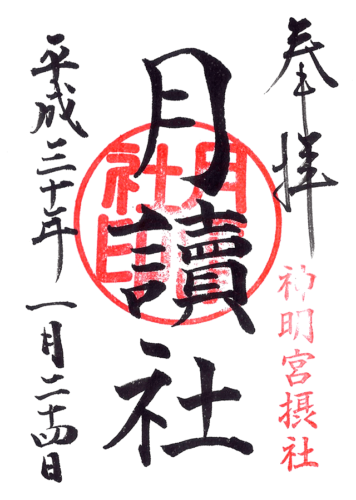

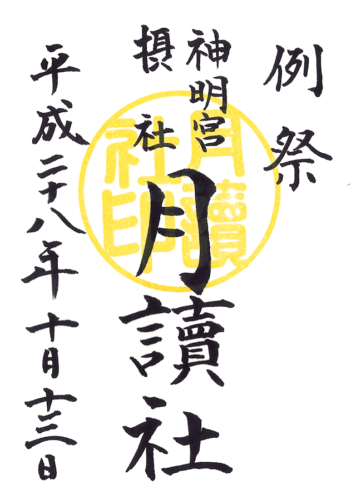

神明宮の他に、摂社の月讀社の御朱印も頂ける。

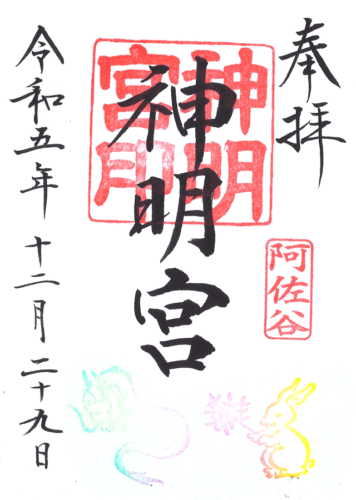

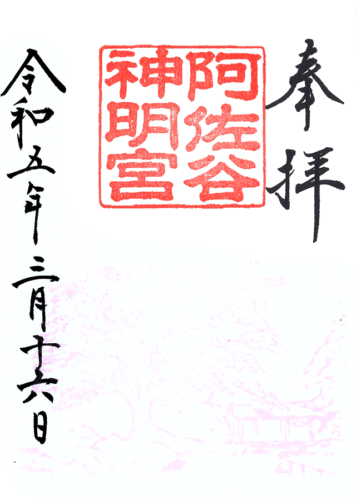

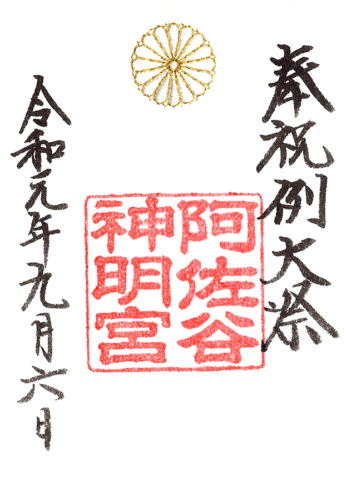

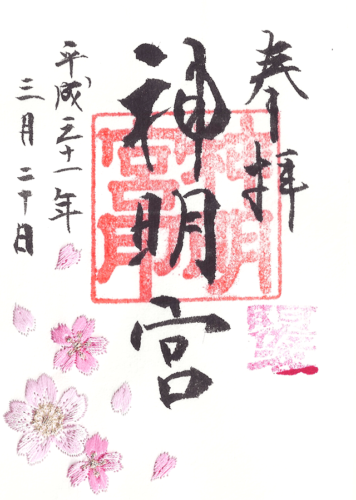

画像は2018年1月参拝時に頂いた御朱印。

画像は2018年1月参拝時に頂いた御朱印。

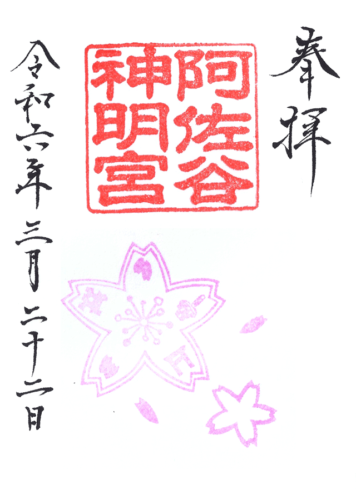

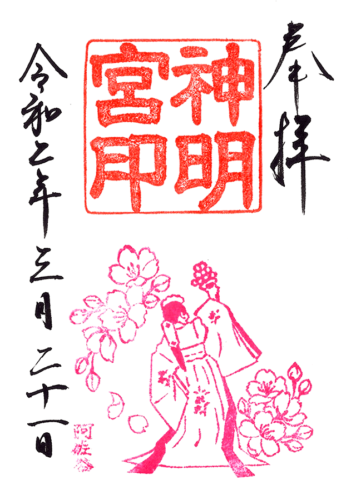

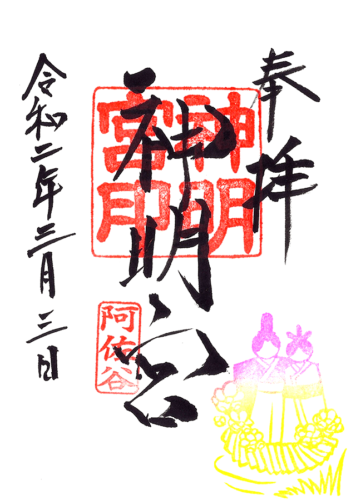

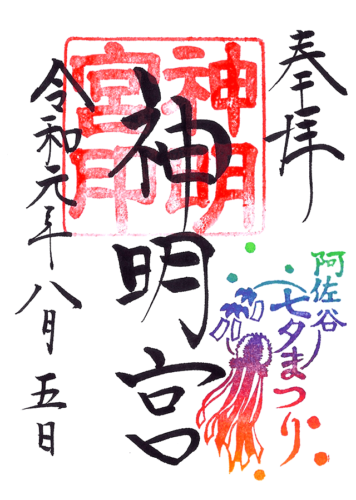

また祭事や季節によって限定御朱印も数多く用意。

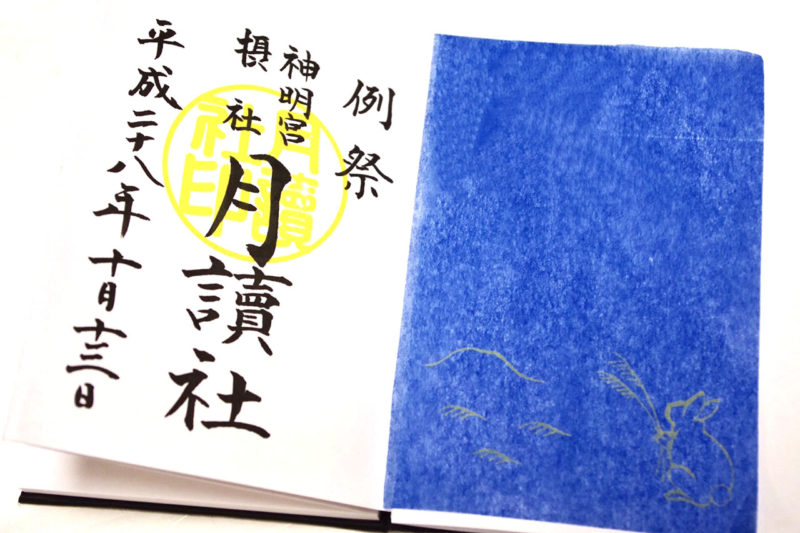

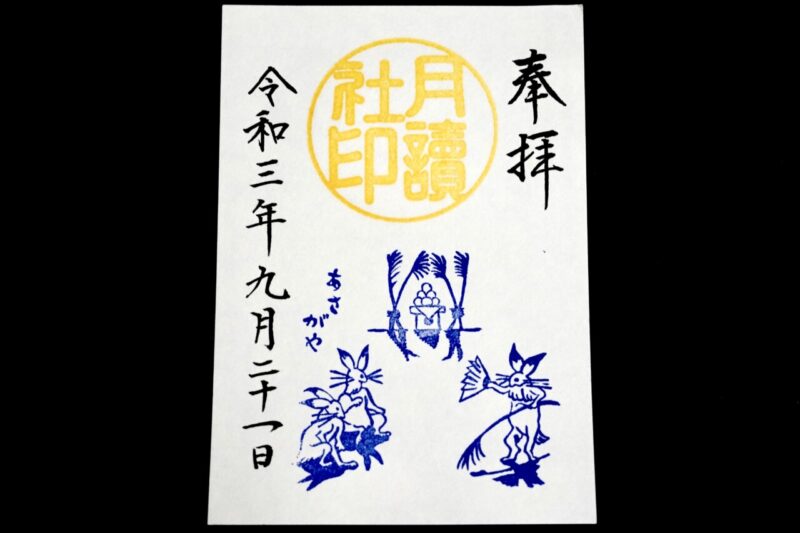

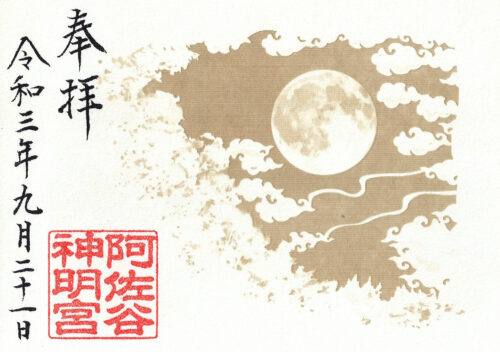

こちらは2016年10月の観月祭の当日のみ限定で授与された「月讀社」の御朱印で、黄色い印が押され、御朱印と挟み紙と合わせて観月を見立てたデザイン性の高い御朱印。

こちらは2016年10月の観月祭の当日のみ限定で授与された「月讀社」の御朱印で、黄色い印が押され、御朱印と挟み紙と合わせて観月を見立てたデザイン性の高い御朱印。 2021年に頂いた桜の御朱印で観桜会の開催に合わせたもの。

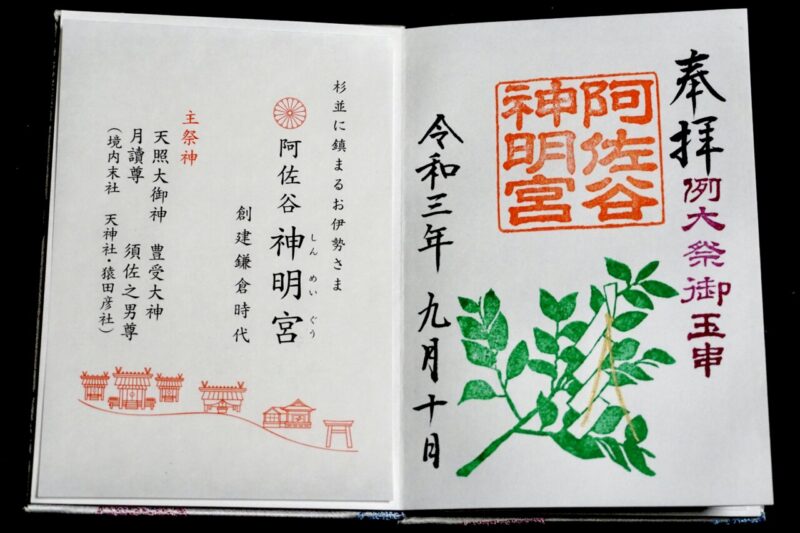

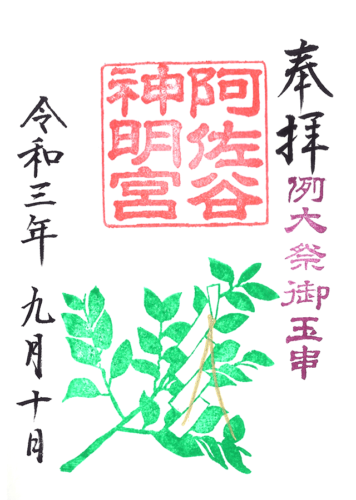

2021年に頂いた桜の御朱印で観桜会の開催に合わせたもの。 2021年の例大祭で頂いた御朱印。

2021年の例大祭で頂いた御朱印。 2021年9月21日の中秋の名月の日限定の十五夜御朱印。

2021年9月21日の中秋の名月の日限定の十五夜御朱印。※このように季節や祭事に合わせた御朱印を数多く用意している。

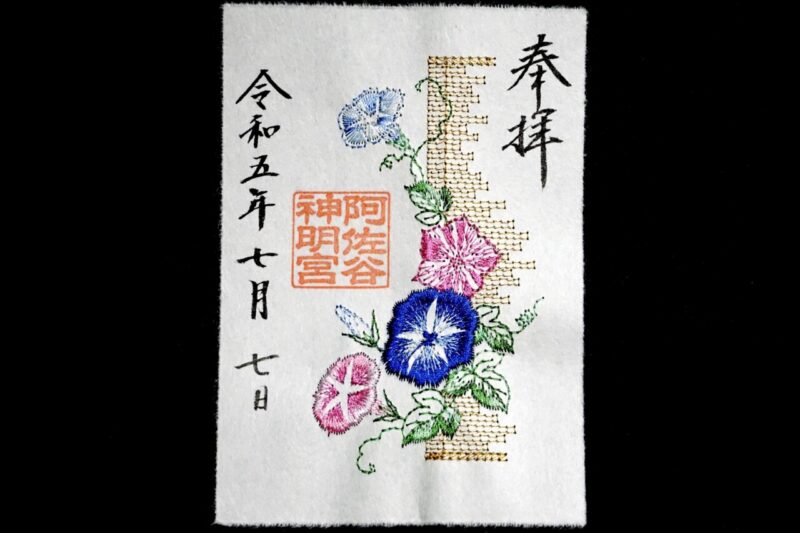

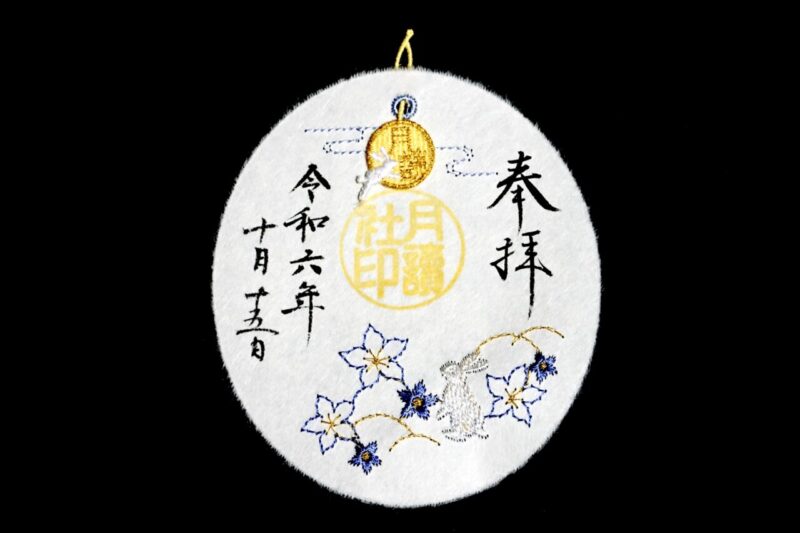

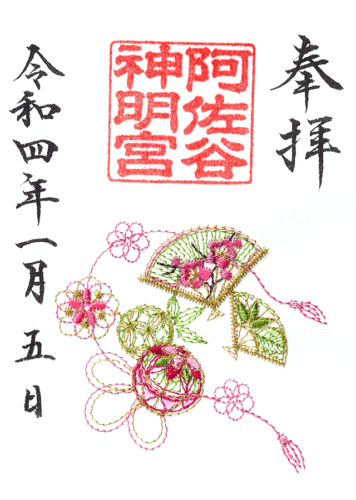

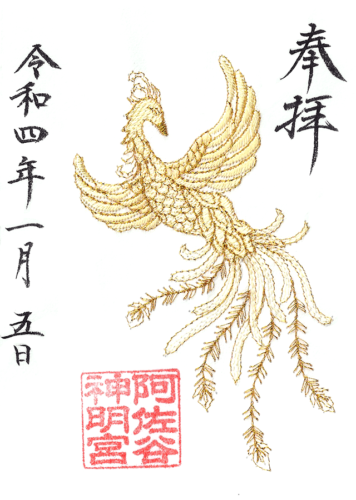

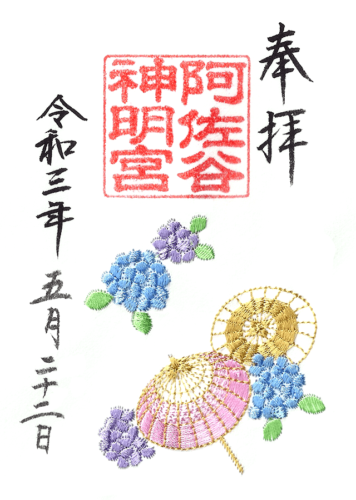

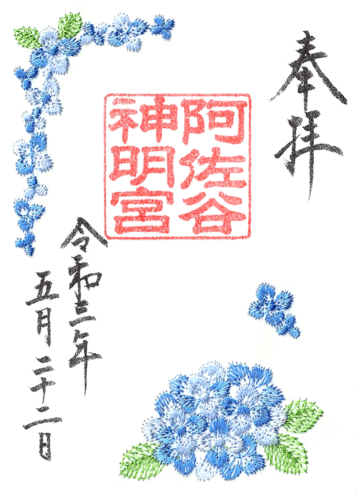

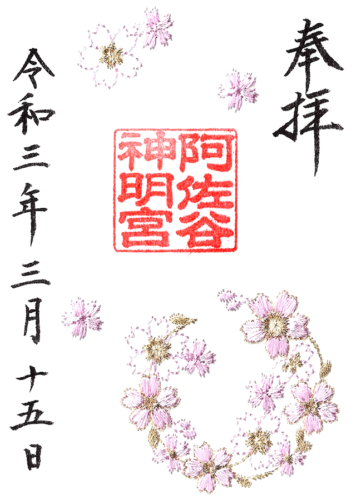

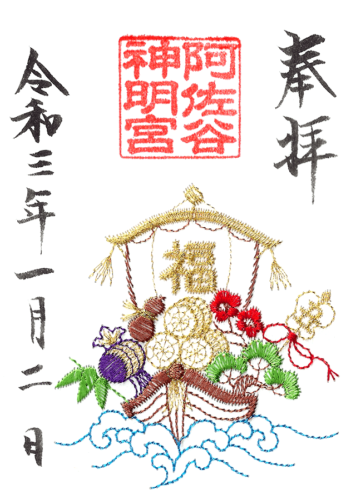

刺繍入り御朱印の大和がさね

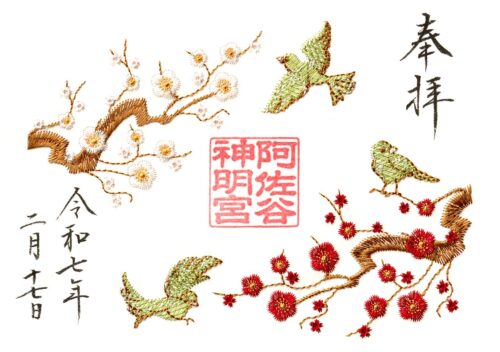

当社では「大和がさね」と称した刺繍入りの御朱印符を定期的に授与。

大変な人気を博している。

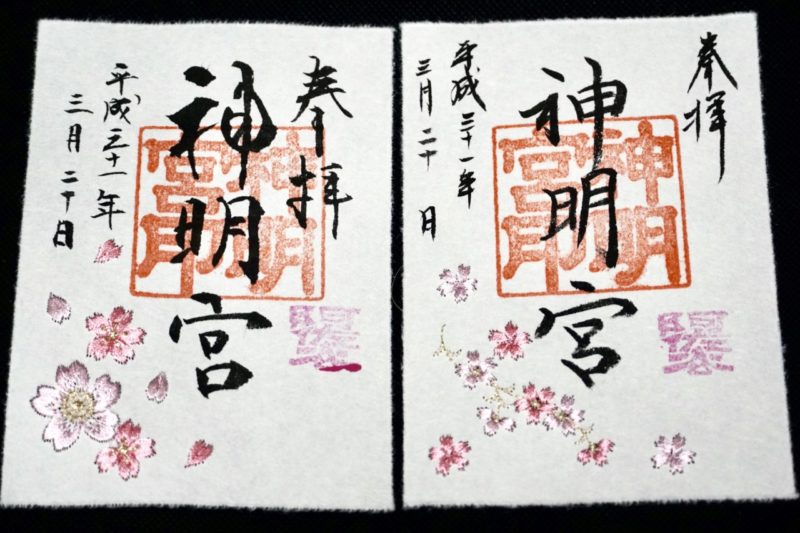

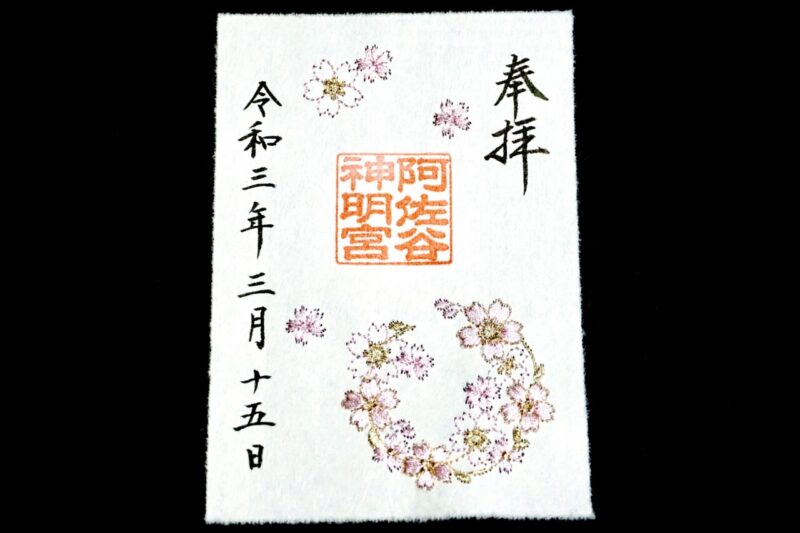

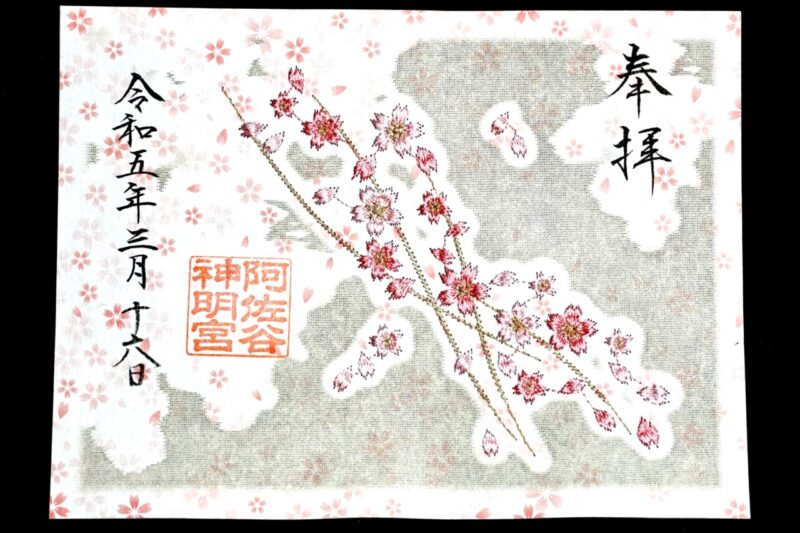

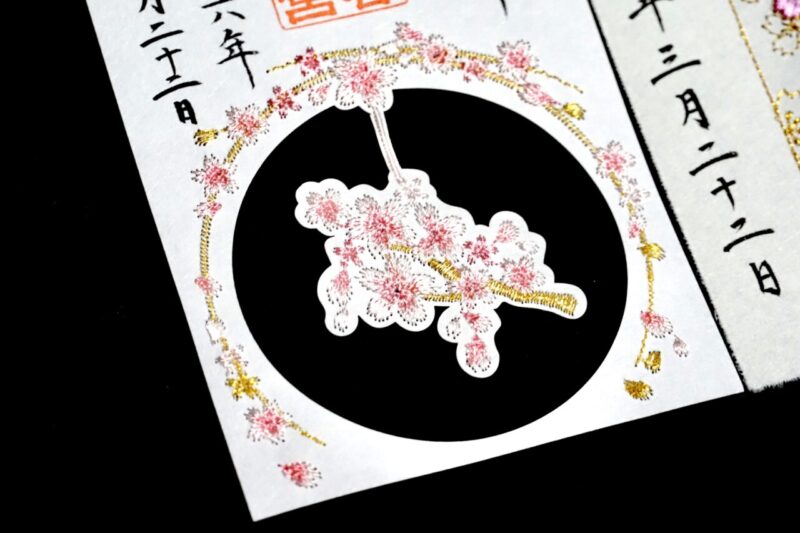

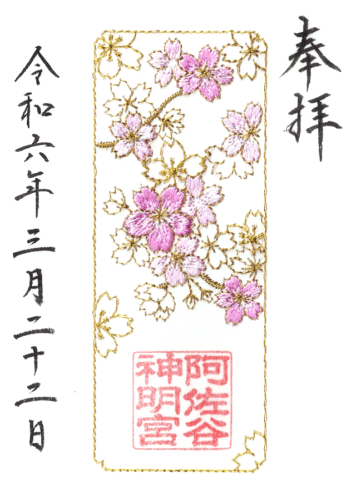

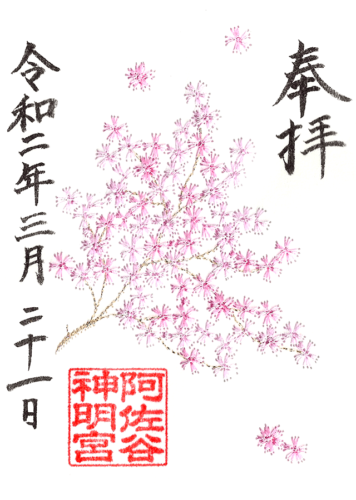

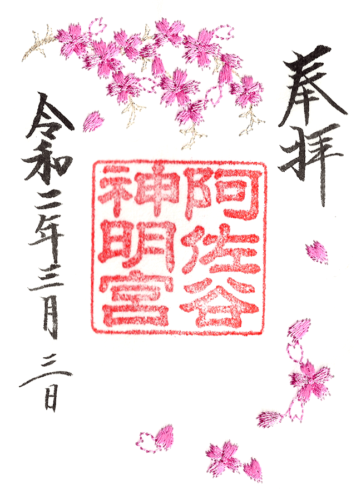

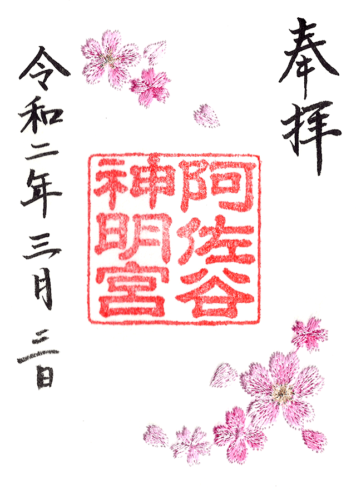

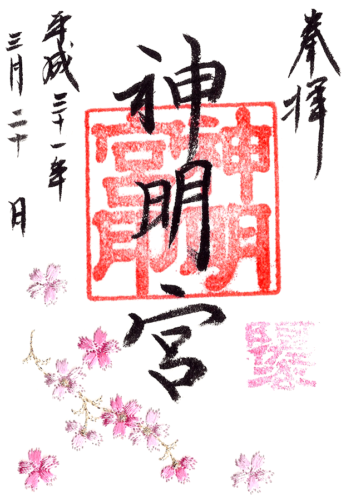

2019年3月1日から桜の季節に合わせ「大和がさね」と称した「桜の刺繍入り御朱印符」を授与。

美濃和紙を使い桜の刺繍を施した全国で唯一の御朱印。(この桜の御朱印が初の大和がざね)

美濃和紙を使い桜の刺繍を施した全国で唯一の御朱印。(この桜の御朱印が初の大和がざね)

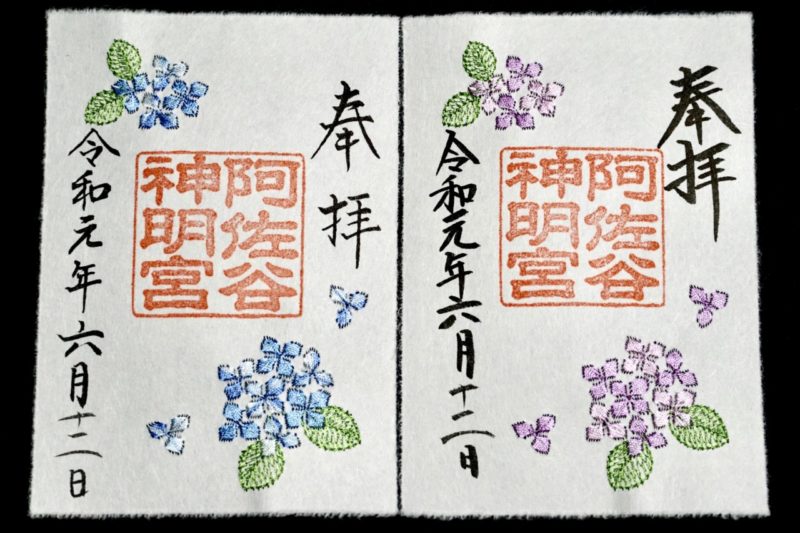

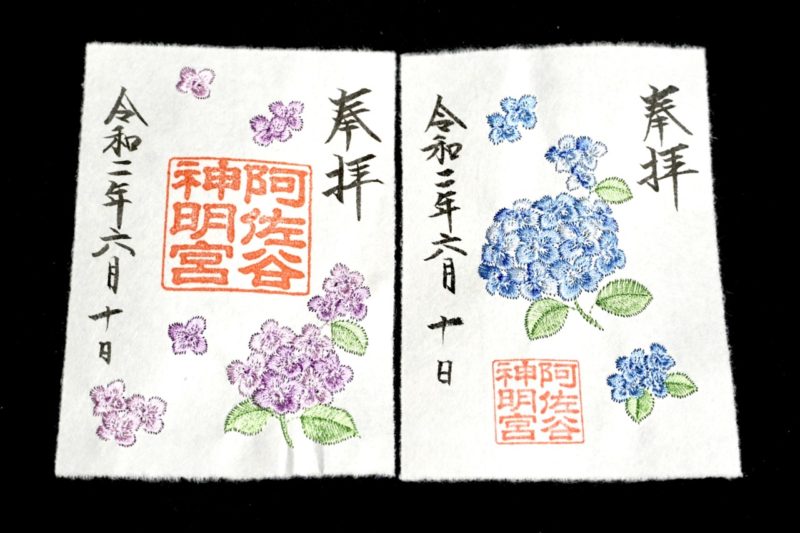

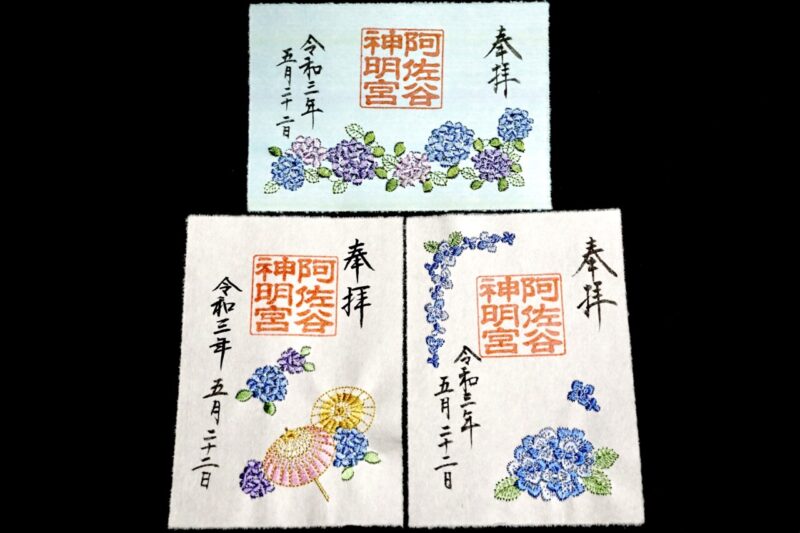

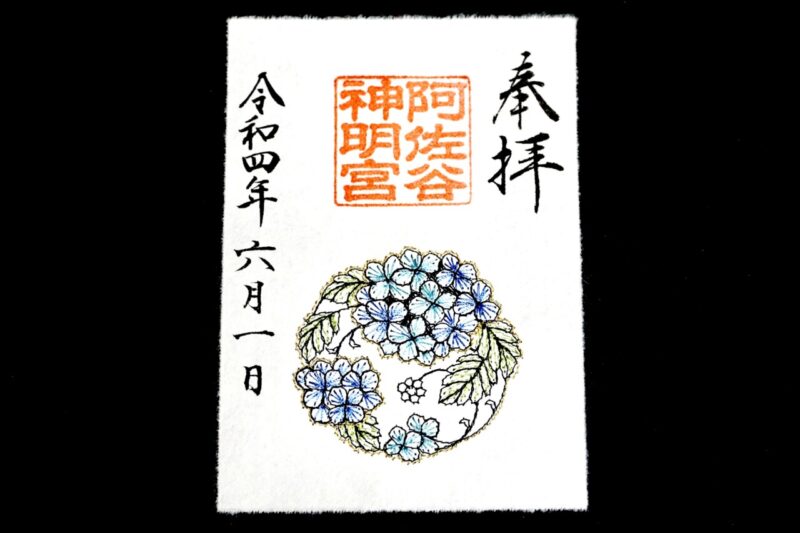

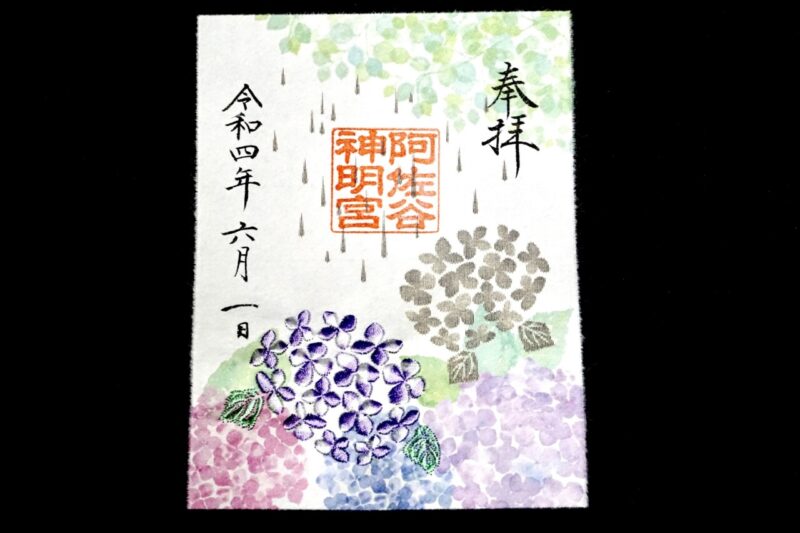

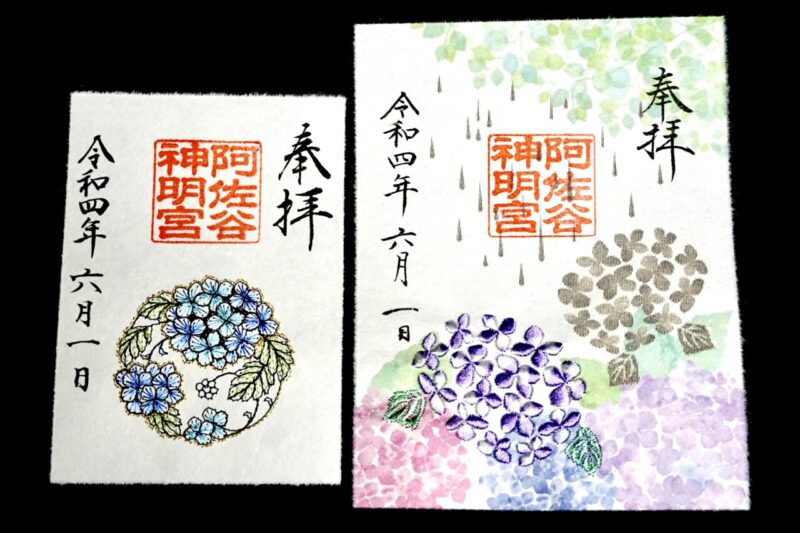

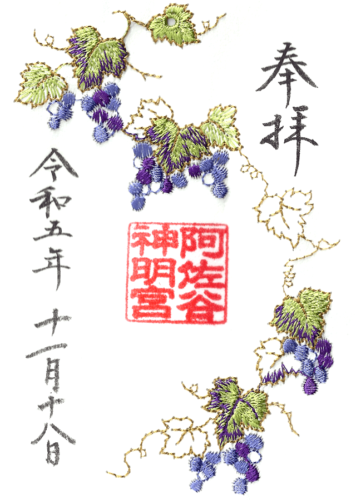

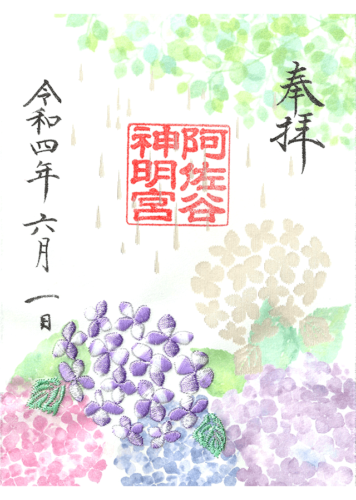

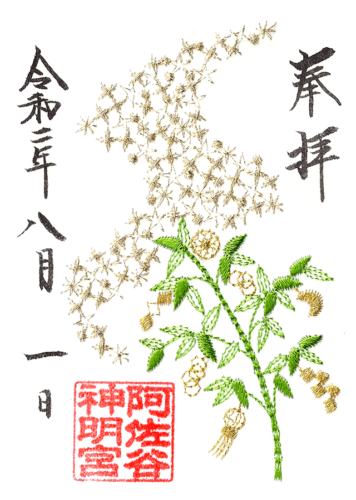

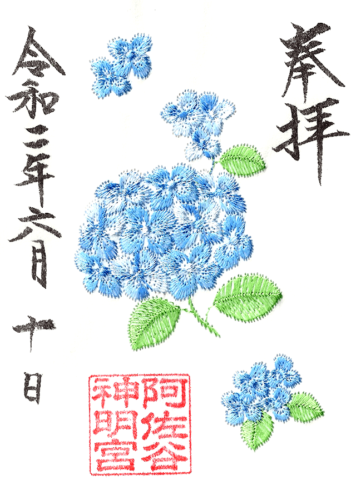

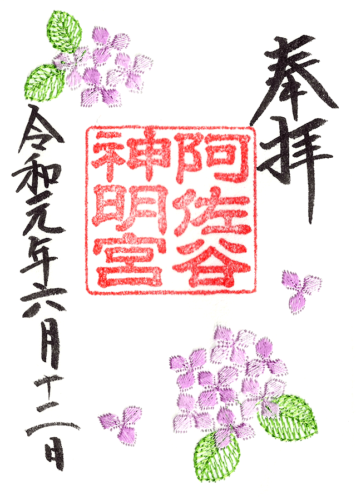

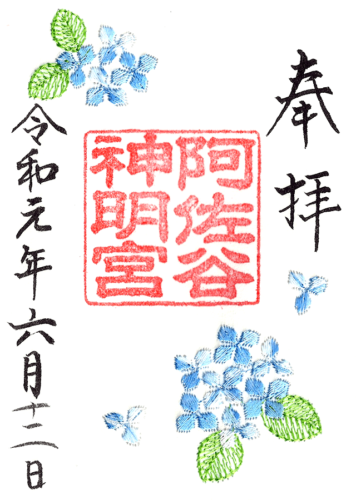

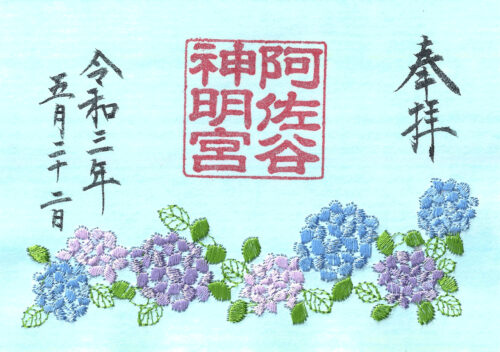

2019年6月1日より紫陽花の季節に合わせ「紫陽花の刺繍入り御朱印符」を授与。

「大和がさね」第二弾として桜に続いて紫陽花で、朱印部分も「神明宮印」から「阿佐谷神明宮」に変更。

「大和がさね」第二弾として桜に続いて紫陽花で、朱印部分も「神明宮印」から「阿佐谷神明宮」に変更。

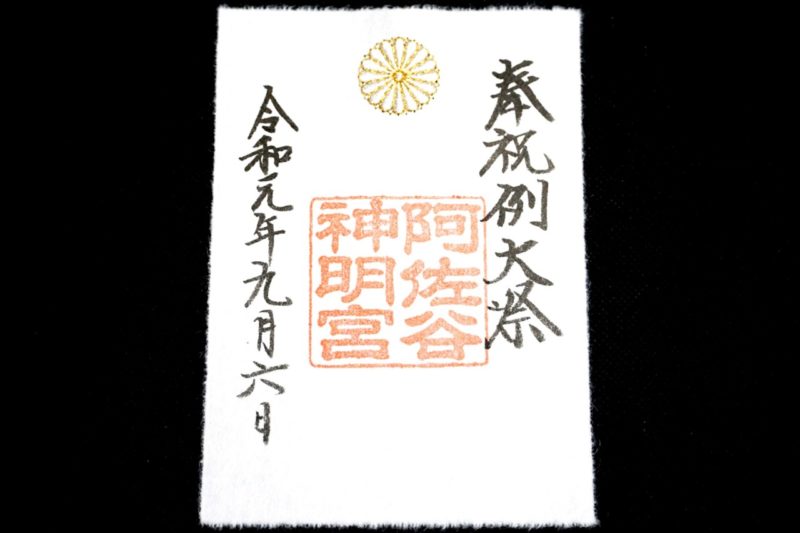

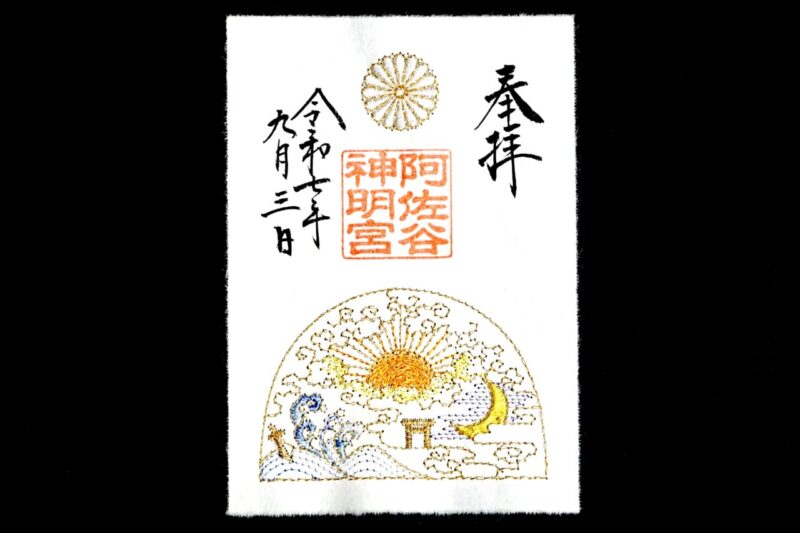

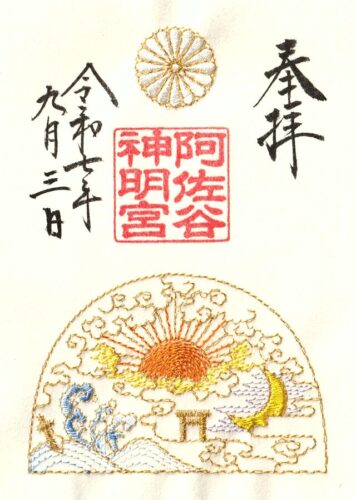

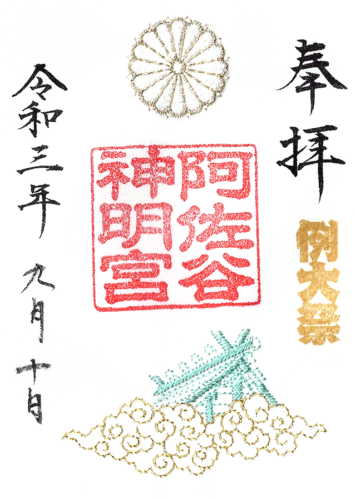

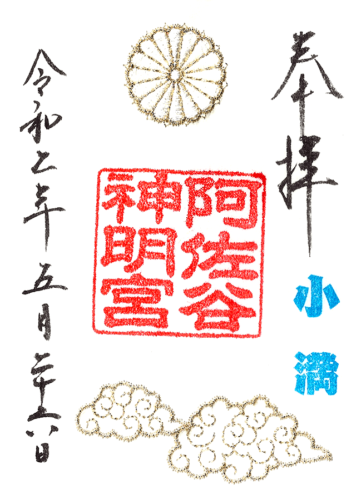

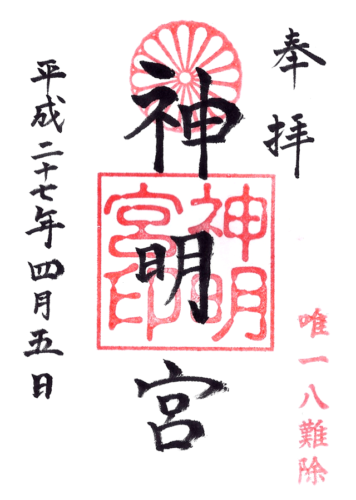

2019年9月6日-8日には例大祭限定として「紋(金色)の刺繍入り御朱印符」を授与。

菊紋が刺繍で入り朱印部分は「阿佐谷神明宮」。

菊紋が刺繍で入り朱印部分は「阿佐谷神明宮」。

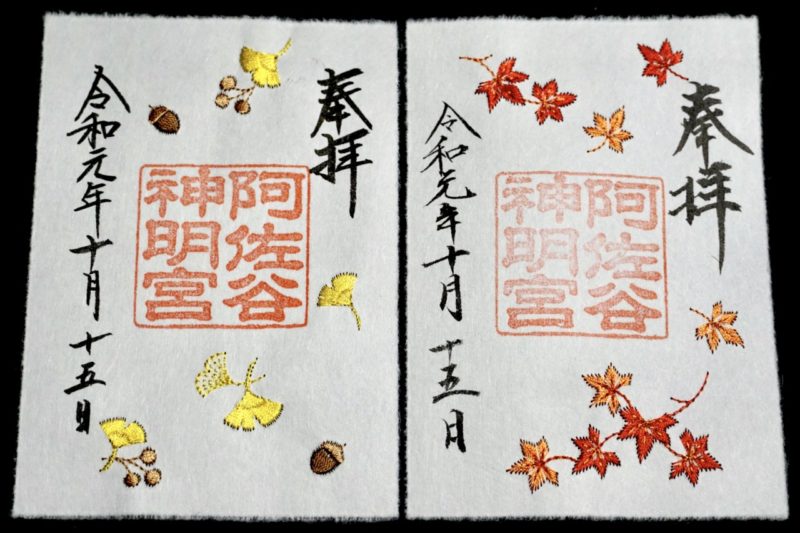

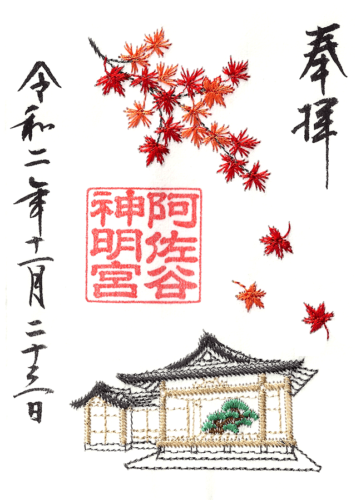

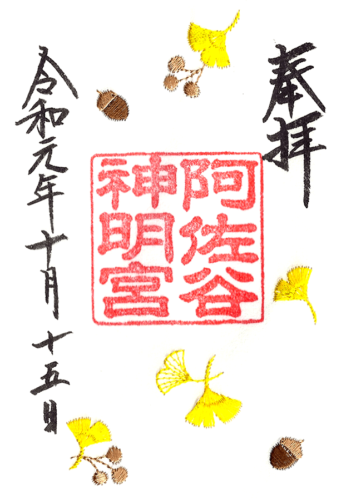

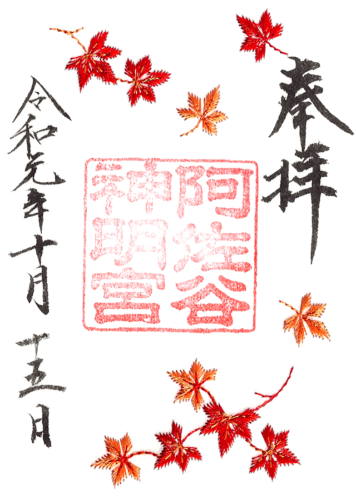

2019年10月15日-11月15日までは「大和がさね秋」を授与。

紅葉と銀杏の2種類を用意。

紅葉と銀杏の2種類を用意。

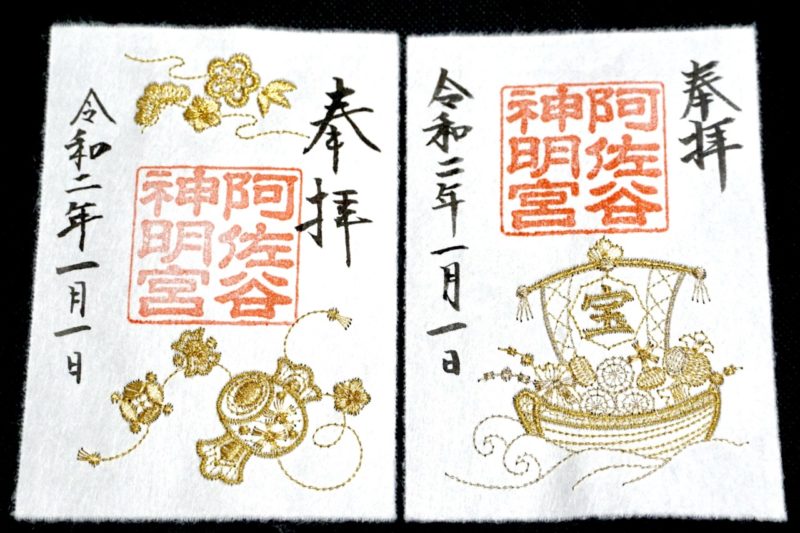

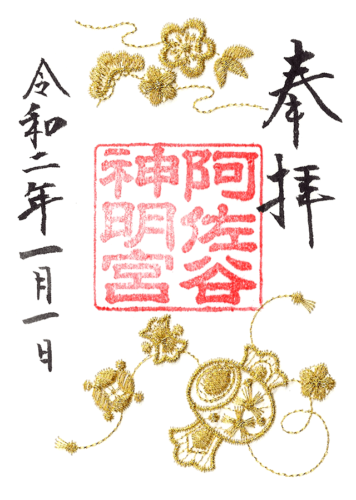

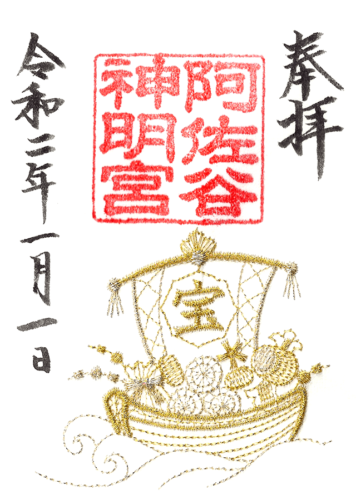

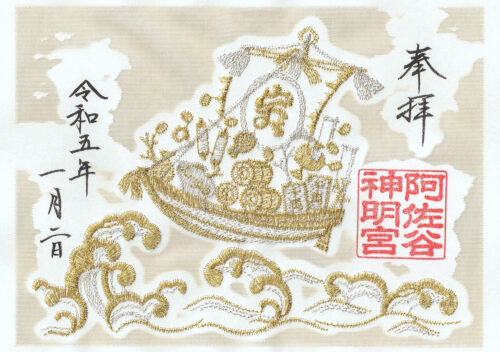

2020年元日より「大和がさね/小槌・宝船」を授与。

打ち出の小槌と宝船の2種類を用意。

打ち出の小槌と宝船の2種類を用意。

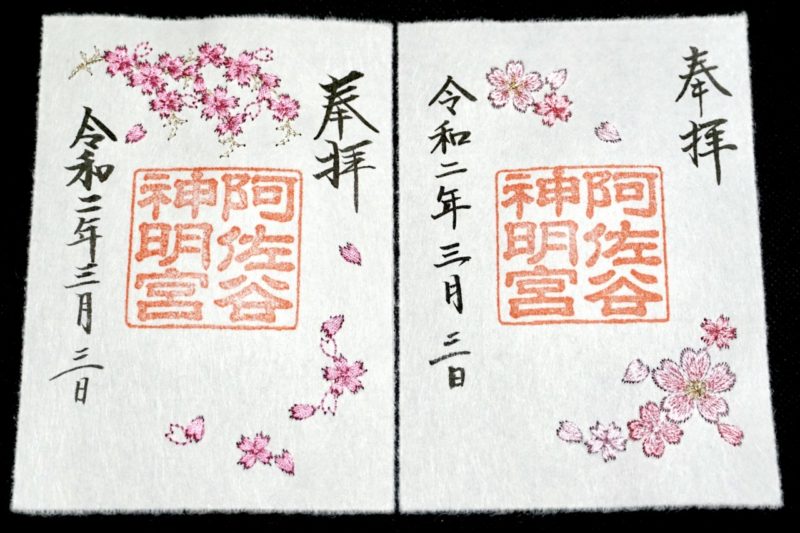

2020年2月29日からは「大和がさね/桜・しだれ桜」を授与。

2019年の桜の刺繍入り御朱印より少し豪華な仕様に。

2019年の桜の刺繍入り御朱印より少し豪華な仕様に。

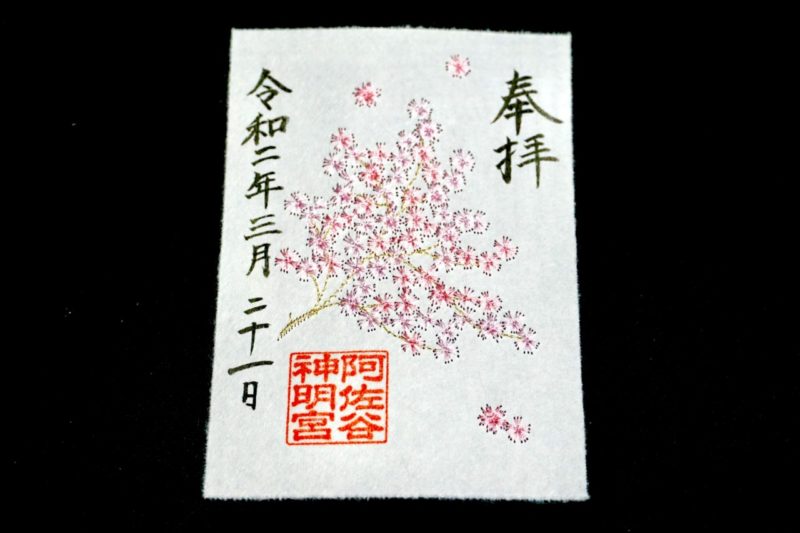

2020年3月20日からは「大和がさね/花霞」を授与。

「花霞(はながすみ)」とは、満開の桜の花が遠目で霞がかったように淡く見える様子を意味する。

「花霞(はながすみ)」とは、満開の桜の花が遠目で霞がかったように淡く見える様子を意味する。

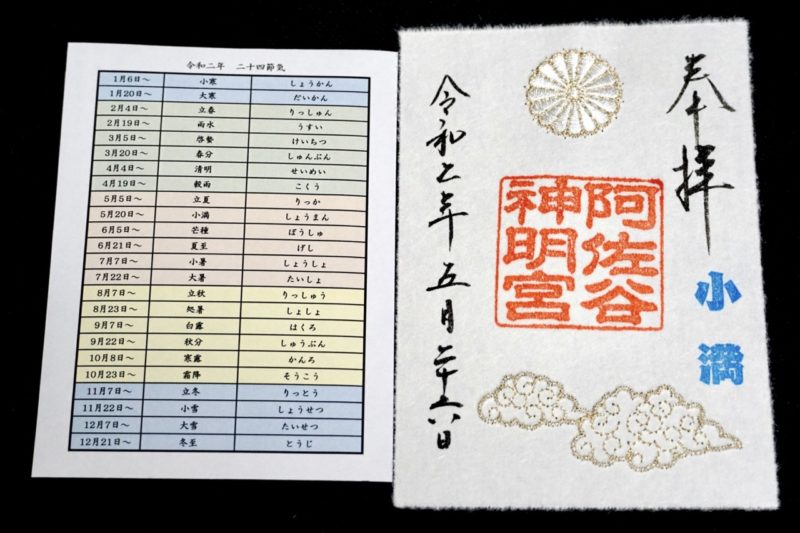

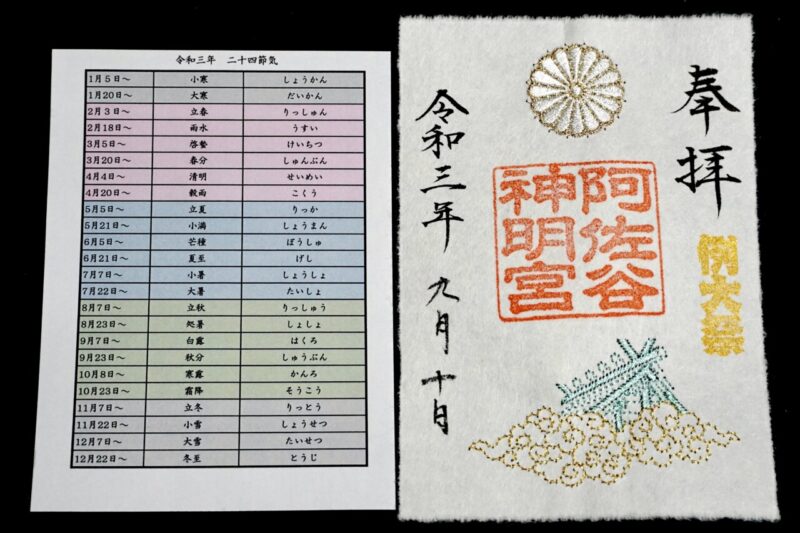

2020年5月20日からは「二十四節気の大和がさね/紋と雲」を授与。

二十四節気に合わせて印を変えて頒布予するので年中頂ける大和がさね。

二十四節気に合わせて印を変えて頒布予するので年中頂ける大和がさね。

2021年5月21日からは新たな「二十四節気の大和がさね/紋と千木」を授与。

2021年5月21日からは新たな「二十四節気の大和がさね/紋と千木」を授与。

1太陽年を24等分し季節を表す名称を付したもの。

「立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑 ・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒」

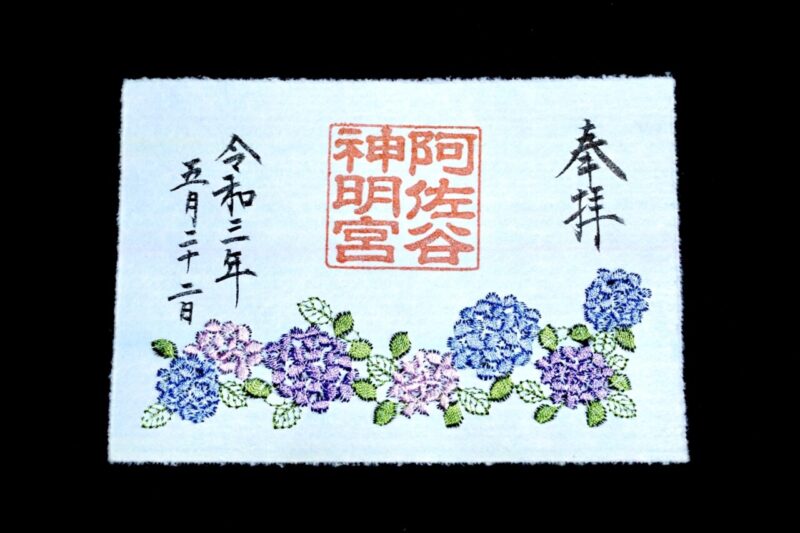

2020年6月6日から「大和がさね/紫陽花」を授与。

2019年の紫陽花よりも大きく豪華に。

2019年の紫陽花よりも大きく豪華に。

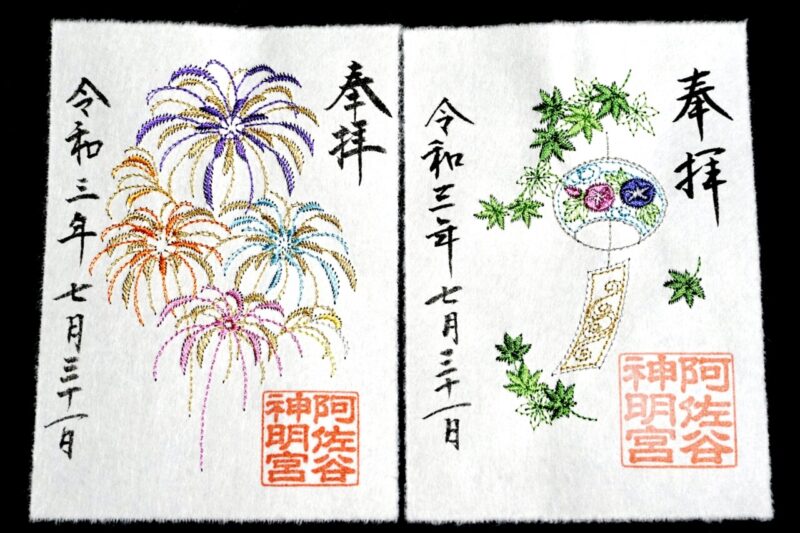

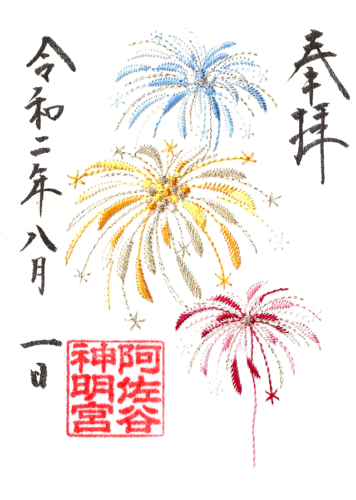

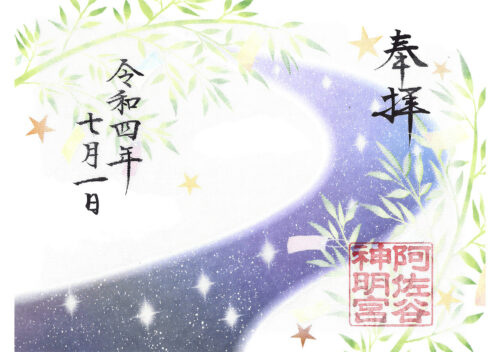

2020年7月23日から「大和がさね/花火/天の川」を授与。

阿佐ヶ谷夏の風物詩である「阿佐谷七夕まつり」を思わせる御朱印で、残念ながら2020年は新型コロナウイルス対策のため阿佐谷七夕まつりは中止となったが御朱印で楽しめるのは有り難い。

阿佐ヶ谷夏の風物詩である「阿佐谷七夕まつり」を思わせる御朱印で、残念ながら2020年は新型コロナウイルス対策のため阿佐谷七夕まつりは中止となったが御朱印で楽しめるのは有り難い。

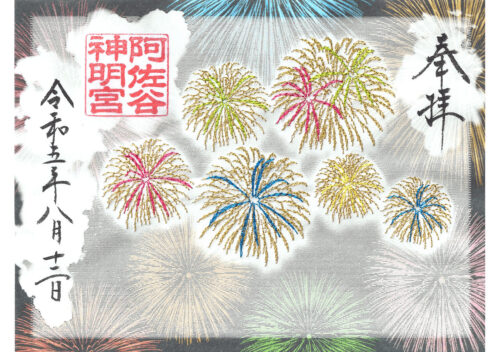

2020年8月15日から「大和がさね/大花火」を授与。

刺繍入り御朱印「大和がさね」初の見開き仕様。(初穂料2,000円)

刺繍入り御朱印「大和がさね」初の見開き仕様。(初穂料2,000円)

クリアファイル付きで裏側を組み立ててると自立して飾れる形。

クリアファイル付きで裏側を組み立ててると自立して飾れる形。

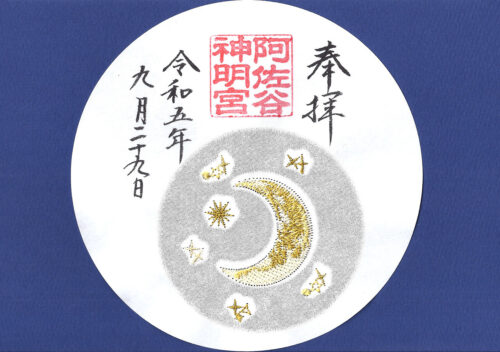

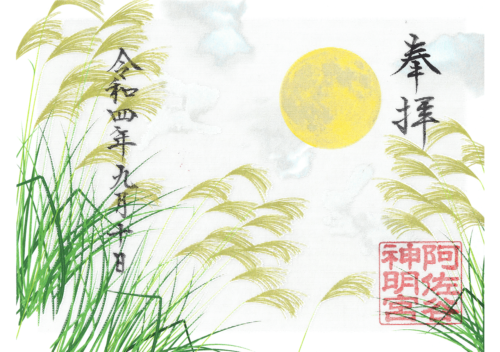

2020年10月1日から「大和がさね/お月見」を授与。

刺繍入り御朱印「大和がさね」初の楕円形に切り取られた御朱印。(後ろの紺色は台紙)

刺繍入り御朱印「大和がさね」初の楕円形に切り取られた御朱印。(後ろの紺色は台紙)

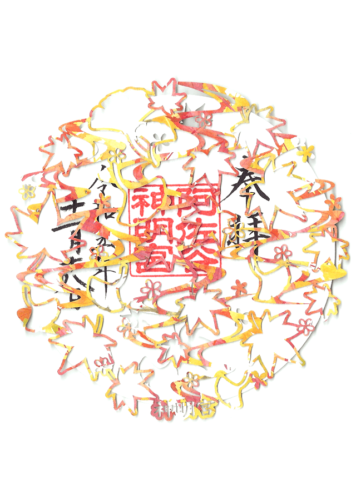

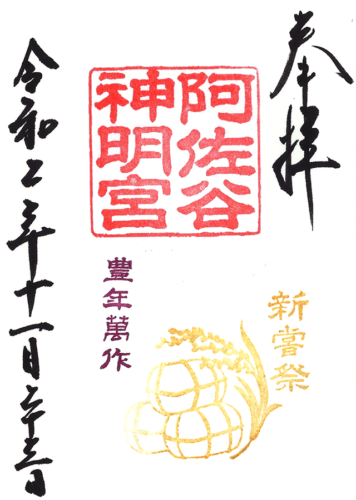

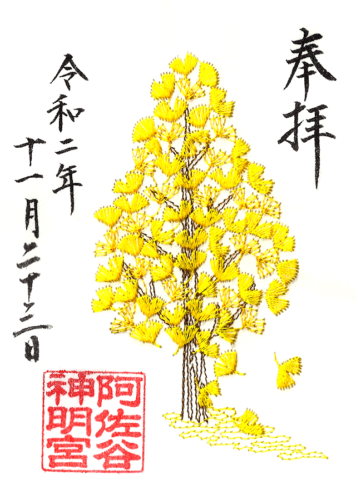

2020年11月15日から「秋の大和がさね/紅葉と能楽殿」「秋の大和がさね/大銀杏」を授与。

BABYMETALのPVにも使用された能楽殿。

BABYMETALのPVにも使用された能楽殿。

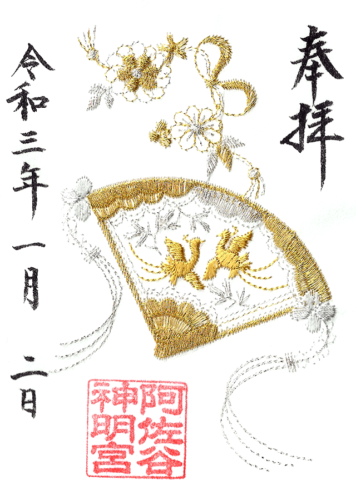

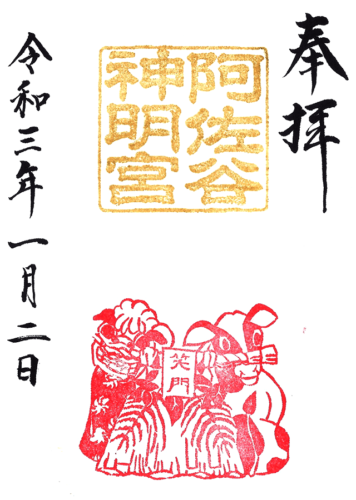

2021年元日から「大和がさね/宝船」「大和がさね/扇」を授与。

2020年も宝船をモチーフにした大和がさねを頒布したが2021年はカラフルな仕様に。

2020年も宝船をモチーフにした大和がさねを頒布したが2021年はカラフルな仕様に。

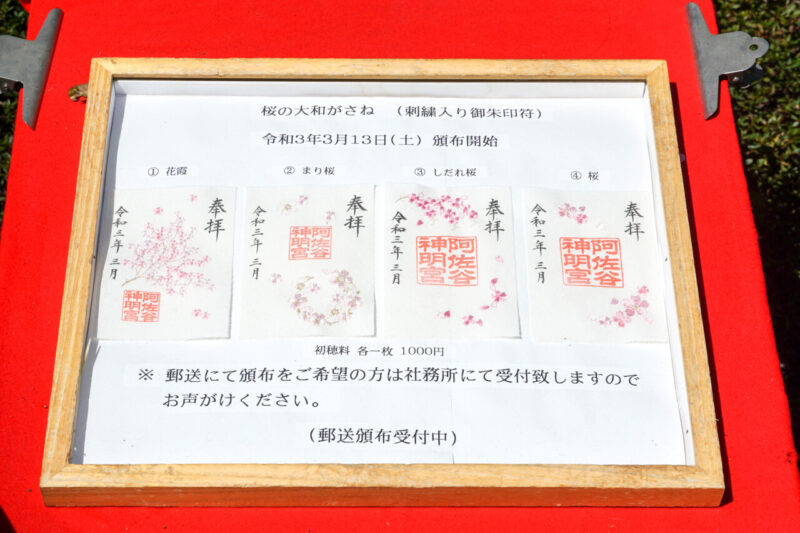

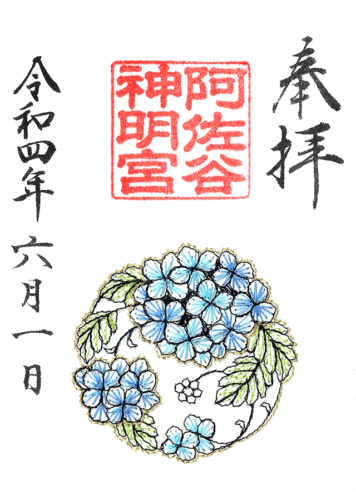

2021年3月13日からは「桜の大和がさね/花霞/まり桜/しだれ桜/桜」を授与。

「花霞/しだれ桜/桜」の3種類は前年に授与したものと同デザイン。

「花霞/しだれ桜/桜」の3種類は前年に授与したものと同デザイン。

「まり桜」が新しいもの。

「まり桜」が新しいもの。

2021年5月22日からは「桜の大和がさね/梅雨空/あじさい/番傘」を授与。

「梅雨空」は初めての色付き和紙で横向きの大和がさね。

「梅雨空」は初めての色付き和紙で横向きの大和がさね。

梅雨空のみ頒布数が少なかったため授与開始当日の5月22日15時30分頃には頒布終了となった

梅雨空のみ頒布数が少なかったため授与開始当日の5月22日15時30分頃には頒布終了となった

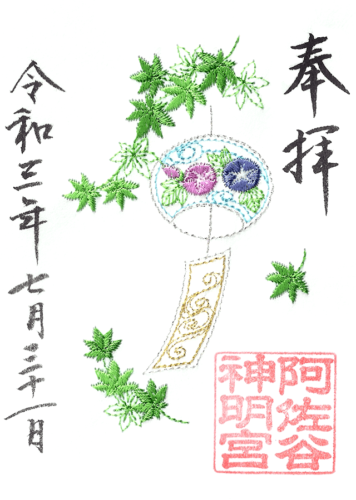

2021年7月31日からは「夏の大和がさね/風鈴/花火」を授与。

「花火」は昨年も授与されたが別デザイン。

「花火」は昨年も授与されたが別デザイン。

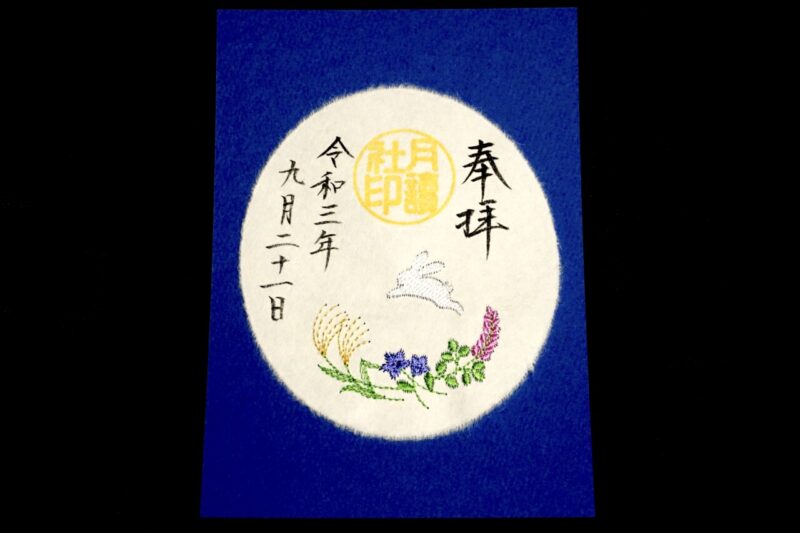

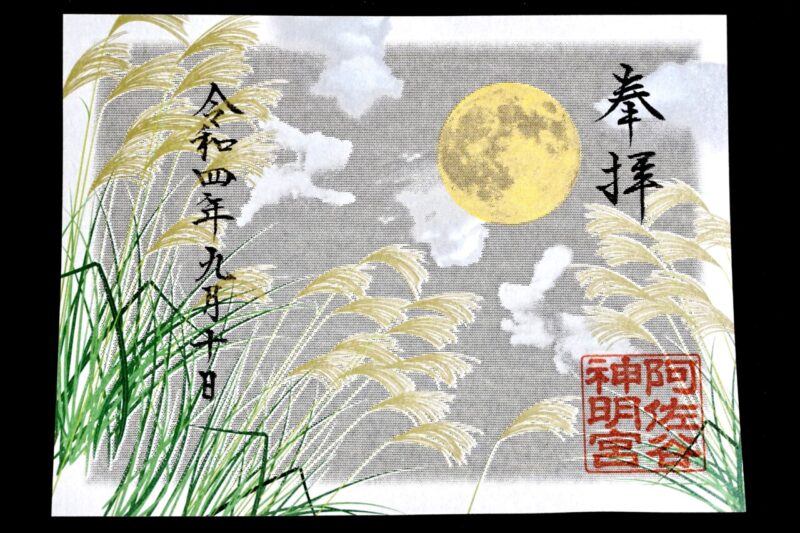

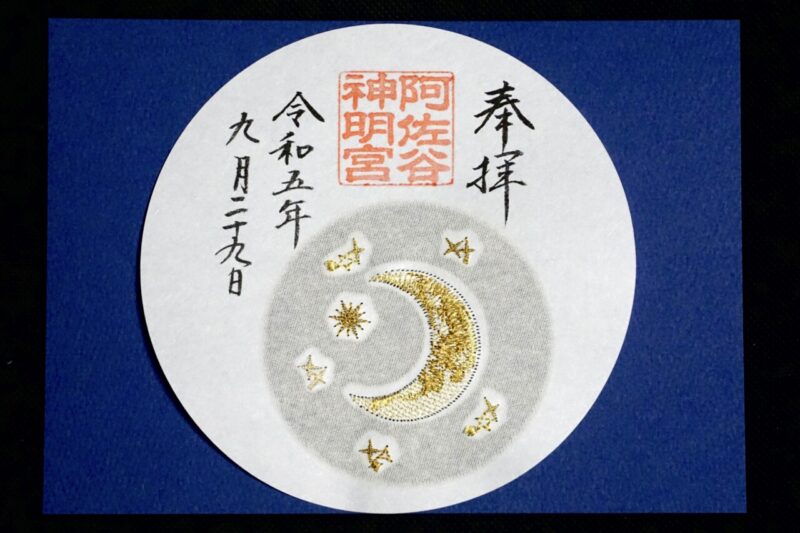

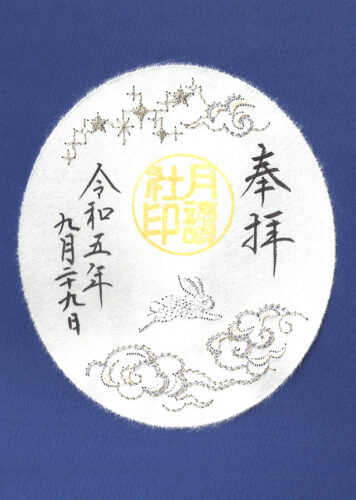

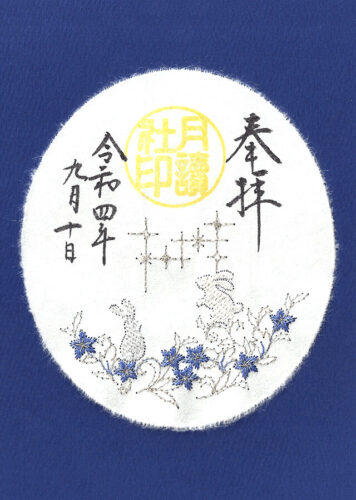

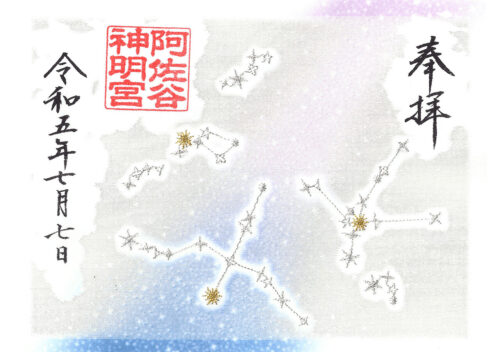

2021年9月21日から「大和がさね/お月見」の2021年版を授与。

前年のお月見大和重ねと同じく楕円形に切り取られた御朱印。(後ろの紺色は台紙)

前年のお月見大和重ねと同じく楕円形に切り取られた御朱印。(後ろの紺色は台紙)

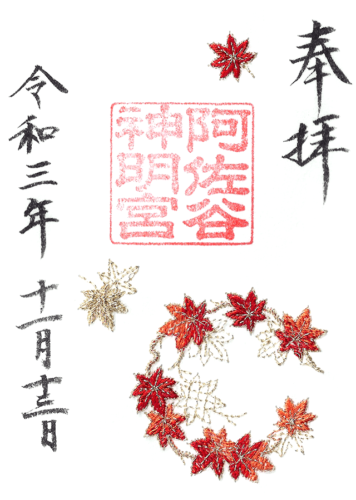

2021年11月13日からは「桜の大和がさね/もみじ/いちょう」を授与。

もみじといちょう+どんぐりの刺繍入り御朱印。

もみじといちょう+どんぐりの刺繍入り御朱印。

2022年元日から「大和がさね/金鳳」「大和がさね/宝来」を授与。

正月らしい縁起の良い刺繍入り御朱印。

正月らしい縁起の良い刺繍入り御朱印。

クリアファイルも迎春仕様。

クリアファイルも迎春仕様。

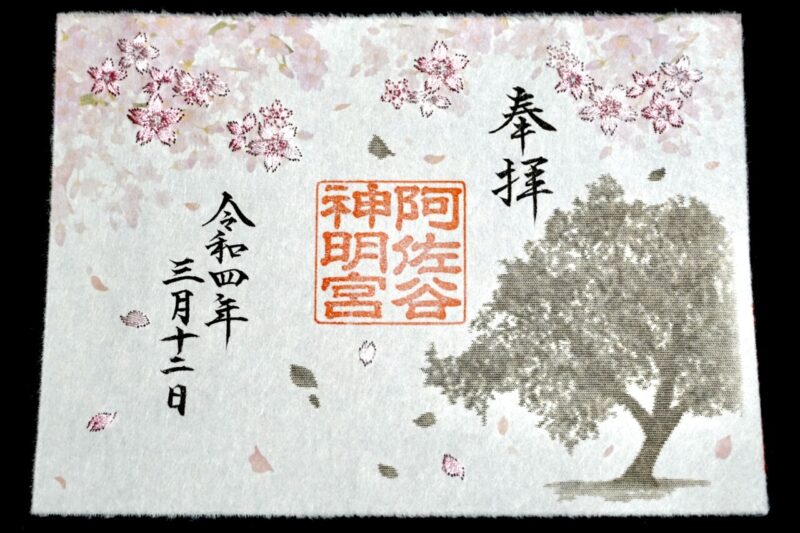

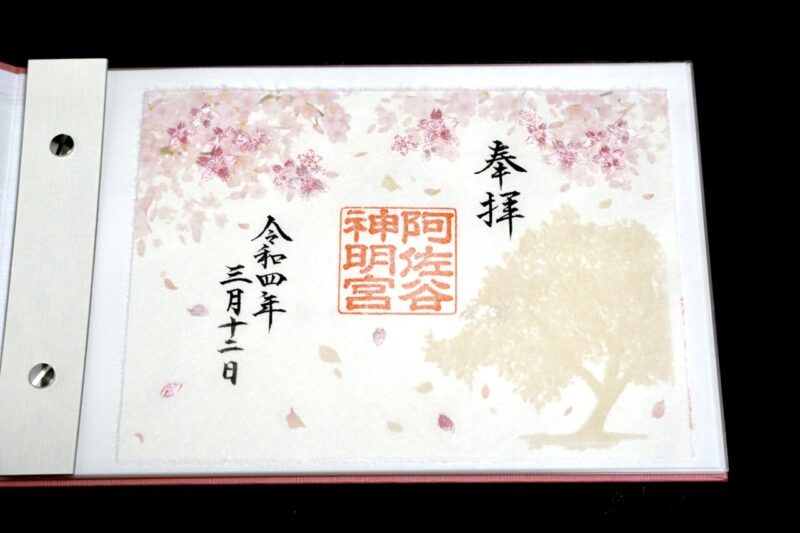

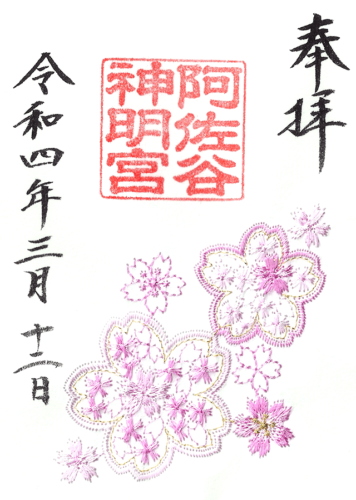

2022年3月12日からは「大和がさね/満開桜/桜尽くし」を授与。

定番となった桜の季節の刺繍入り御朱印。

定番となった桜の季節の刺繍入り御朱印。

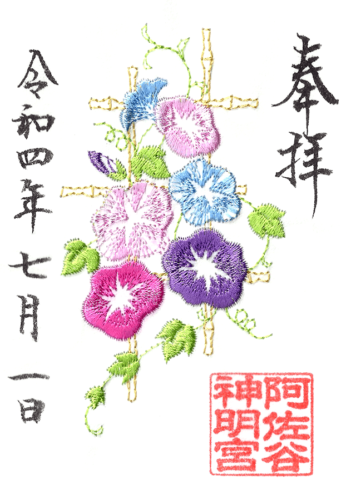

2022年6月1日より「大和がさね/あじさい」を授与。

美しい紫陽花リーフ型の刺繍入り御朱印。

美しい紫陽花リーフ型の刺繍入り御朱印。

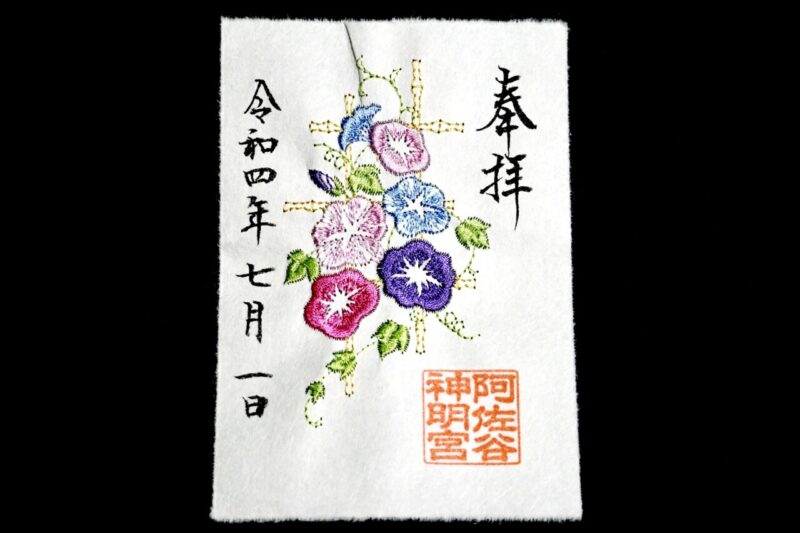

2022年7月1日より「大和がさね/あさがお」を授与。

カラフルな朝顔の刺繍入り御朱印。

カラフルな朝顔の刺繍入り御朱印。

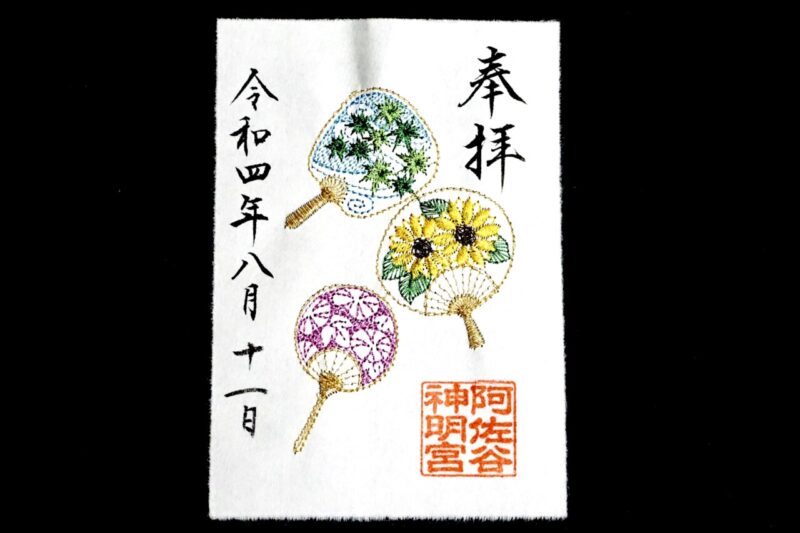

2022年8月11日より「大和がさね/うちわ」を授与。

向日葵や朝顔などうちわの刺繍入り御朱印。

向日葵や朝顔などうちわの刺繍入り御朱印。

2022年9月10日より「大和がさね/お月見」を授与。

定番となっているお月見の御朱印だが毎年違う刺繍が施されている。

定番となっているお月見の御朱印だが毎年違う刺繍が施されている。

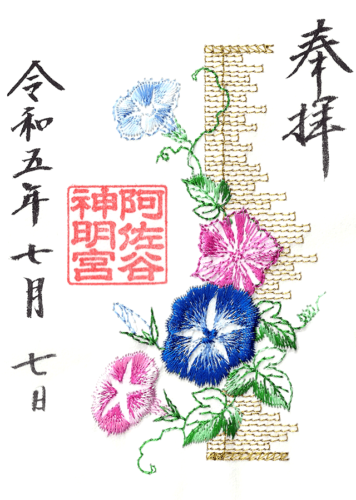

2023年7月7日より「大和がさね/あじさい」を授与。

夏らしさを感じる刺繍入り御朱印。

夏らしさを感じる刺繍入り御朱印。

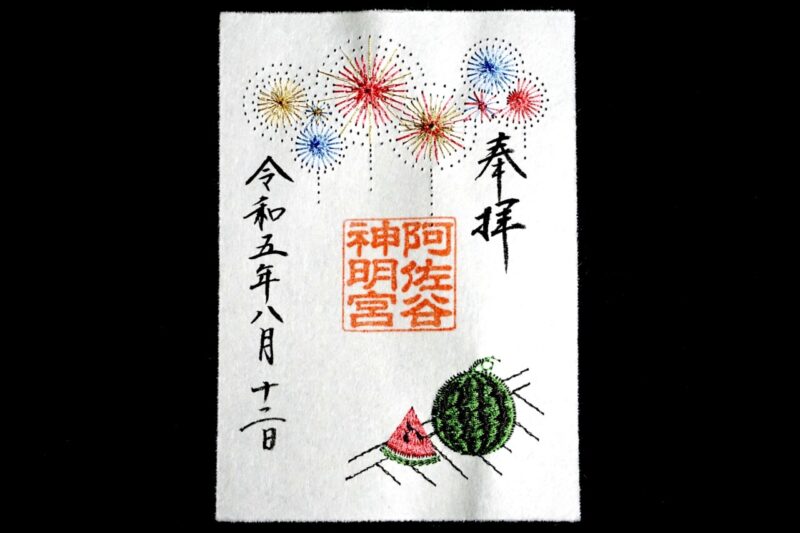

2023年8月11日より「大和がさね/西瓜」を授与。

スイカと花火の夏らしい御朱印。

スイカと花火の夏らしい御朱印。

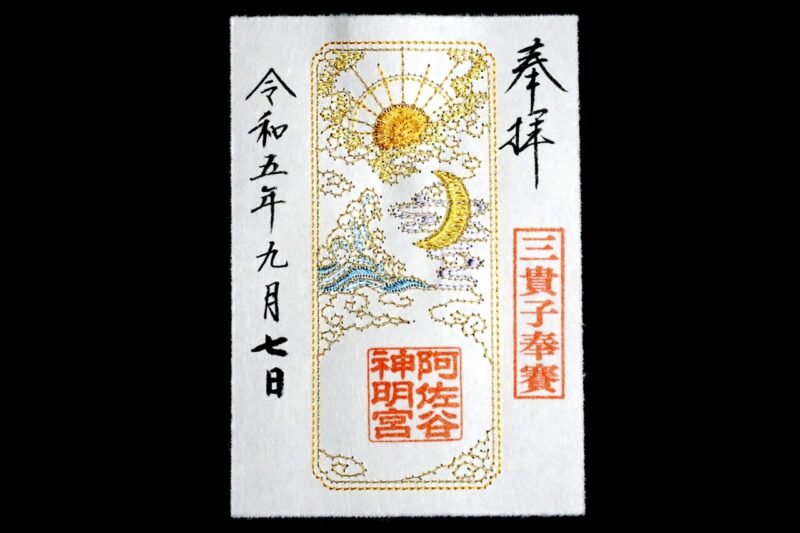

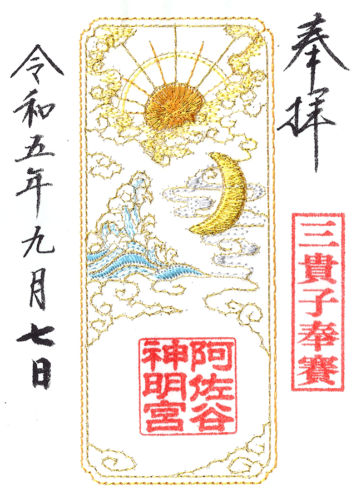

2023年9月1日より例大祭月に合わせて「大和がさね/三貴子」を授与。

本殿に祀られている三貴子(天照大御神・月読命・須佐之男命)をイメージした御朱印。

本殿に祀られている三貴子(天照大御神・月読命・須佐之男命)をイメージした御朱印。

2023年9月29日の十五夜より頒布開始した「大和がさね/月うさぎ」。

毎年恒例となったお月見の刺繍入り御朱印。

毎年恒例となったお月見の刺繍入り御朱印。

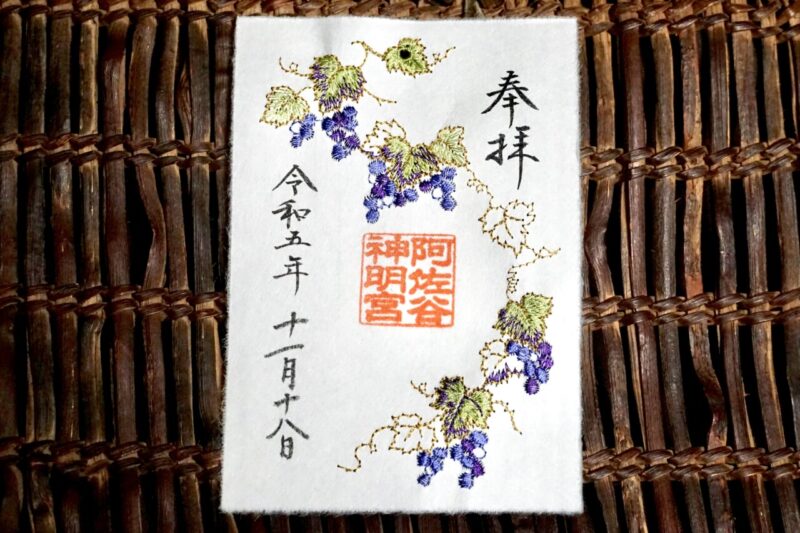

2023年11月18日より授与の「大和がさね/山葡萄」。

愛用している山葡萄の蔓かごと共に。

愛用している山葡萄の蔓かごと共に。

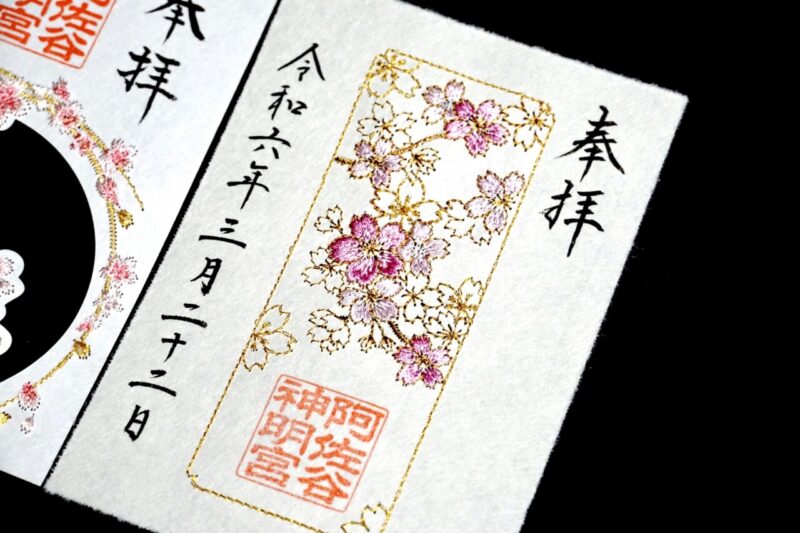

2024年3月16日より授与の「大和がさね/桜」。

恒例となった桜の刺繍入り御朱印。

恒例となった桜の刺繍入り御朱印。

2024年8月1日より授与の御朱印。

ひまわりの大和がさね。

ひまわりの大和がさね。

2025年9月1日より例大祭月に合わせて「大和がさね/三貴子」を授与。

本殿に祀られている三貴子(天照大御神・月読命・須佐之男命)をイメージ。

本殿に祀られている三貴子(天照大御神・月読命・須佐之男命)をイメージ。

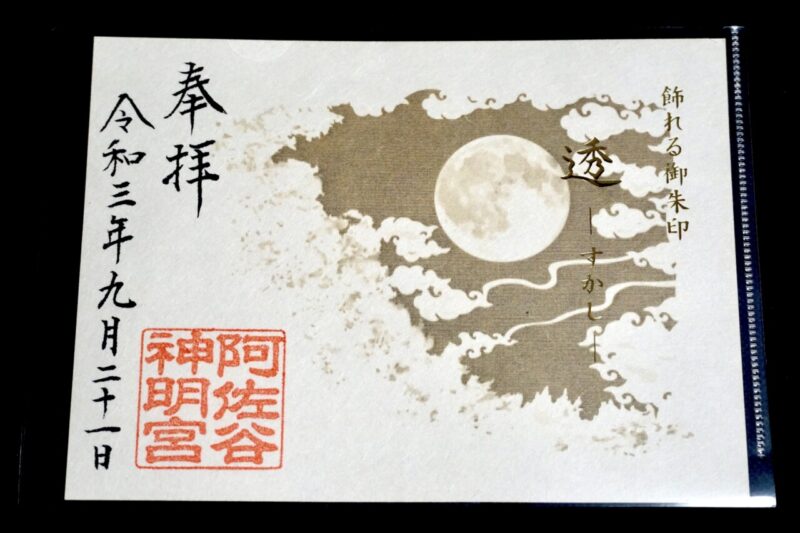

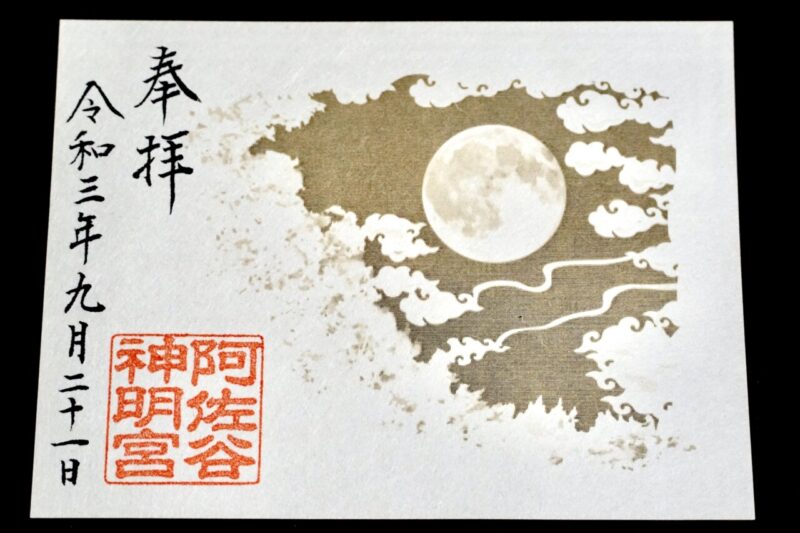

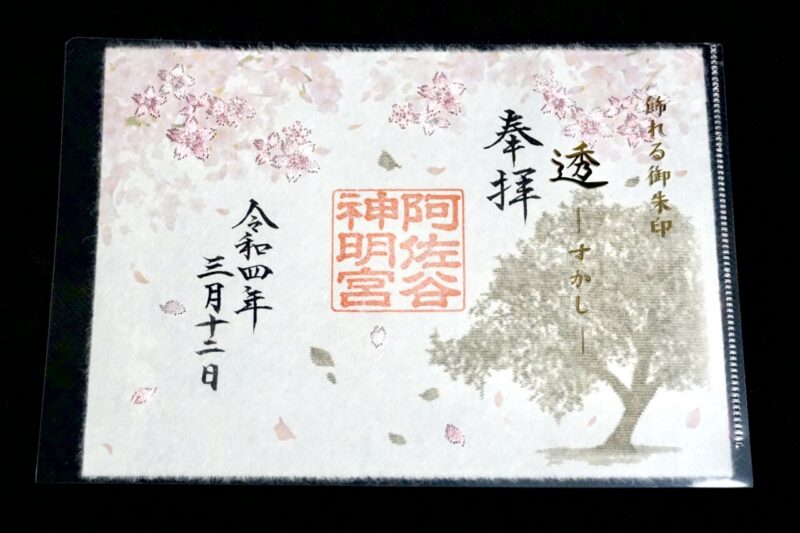

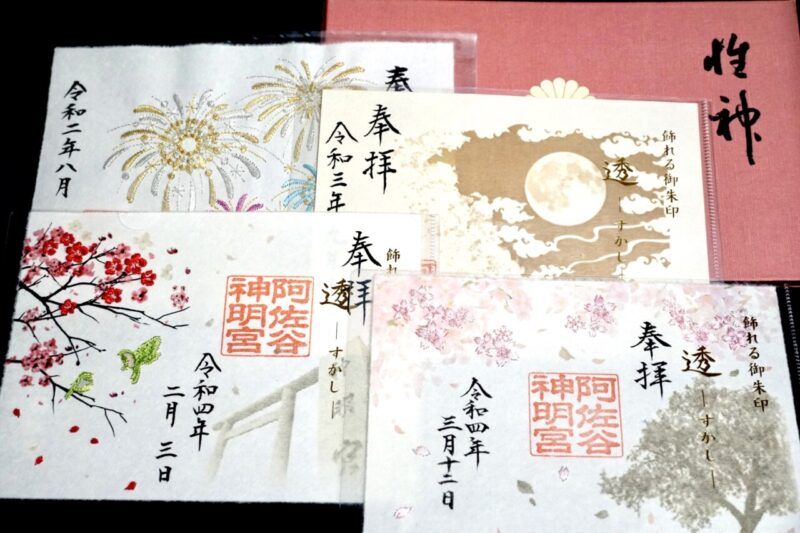

飾れる御朱印・全透かし御朱印

2021年9月21日からは新たな御朱印として「手漉き小国和紙御朱印」を授与。

「飾れる御朱印」と記された特製のクリアファイル付き。

「飾れる御朱印」と記された特製のクリアファイル付き。

和紙を重ね合わせてお月見を表現していてとても素晴らしい出来。

和紙を重ね合わせてお月見を表現していてとても素晴らしい出来。

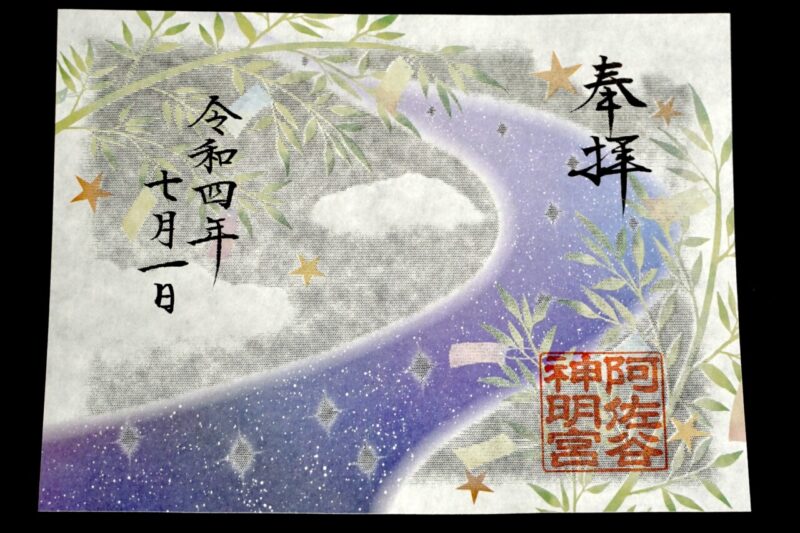

2022年7月1日からは全透かし御朱印として天の川を授与。

こちらは透かしの入った御朱印で刺繍は入っていないタイプ。

こちらは透かしの入った御朱印で刺繍は入っていないタイプ。

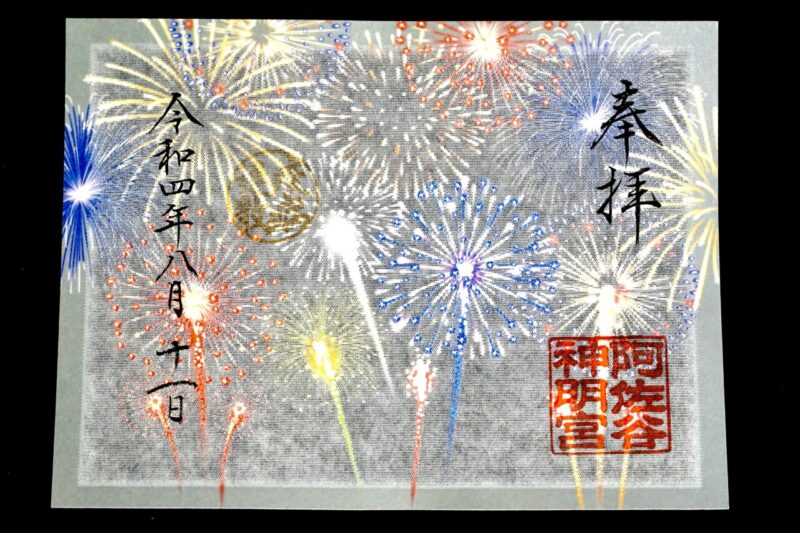

2022年8月11日からは全透かし御朱印として花火を授与。

透かしの入った美しい御朱印。

透かしの入った美しい御朱印。

2022年8月11日からは全透かし御朱印として名月を授与。

透かしの美しい十五夜の御朱印。

透かしの美しい十五夜の御朱印。

豪華な刺繍と透かし入り御朱印符・和楽

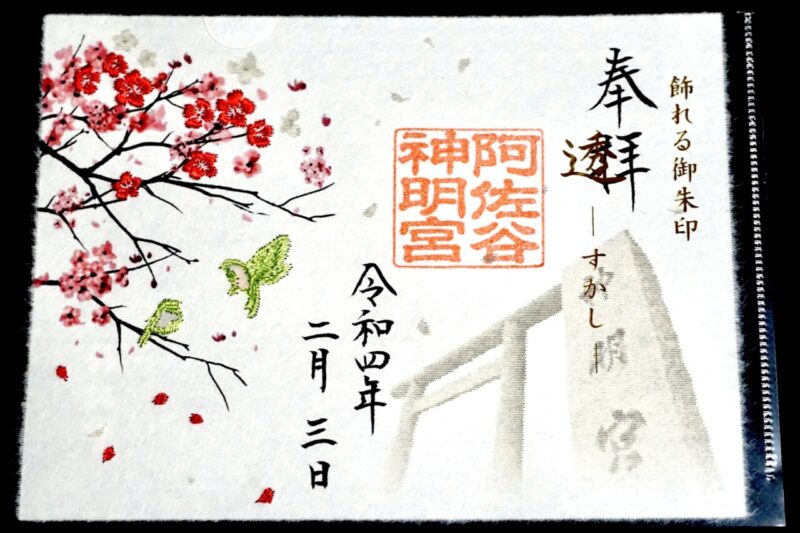

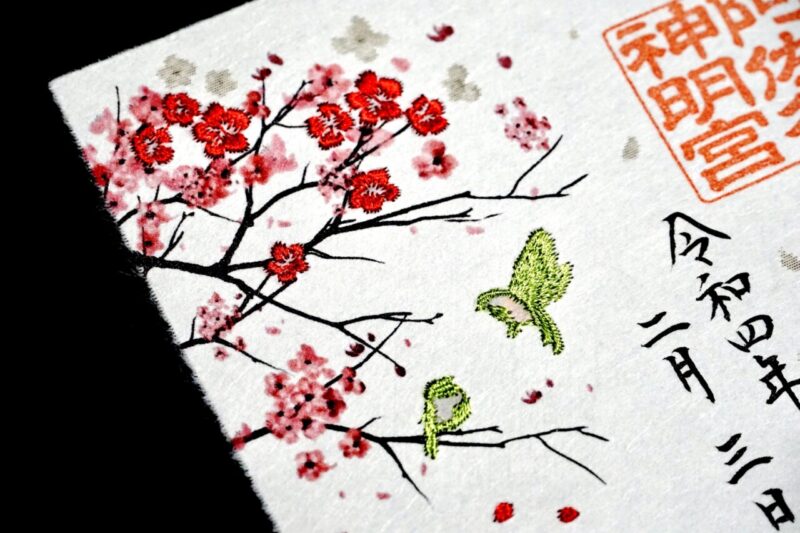

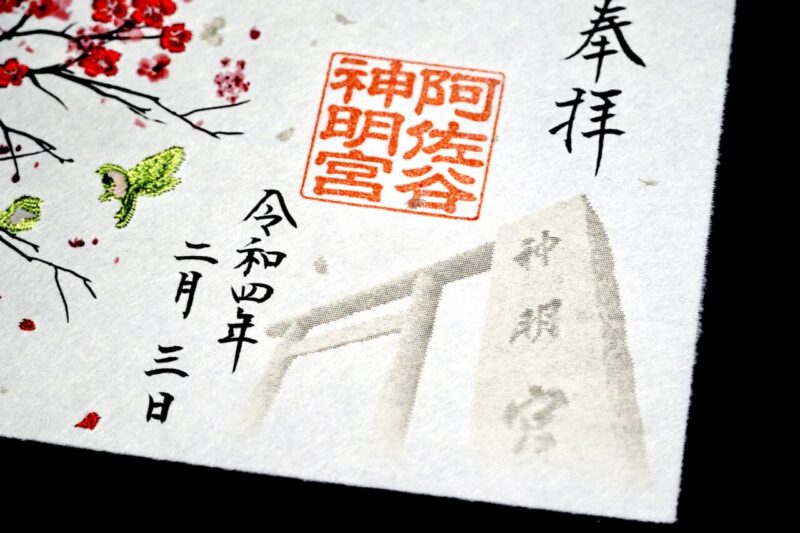

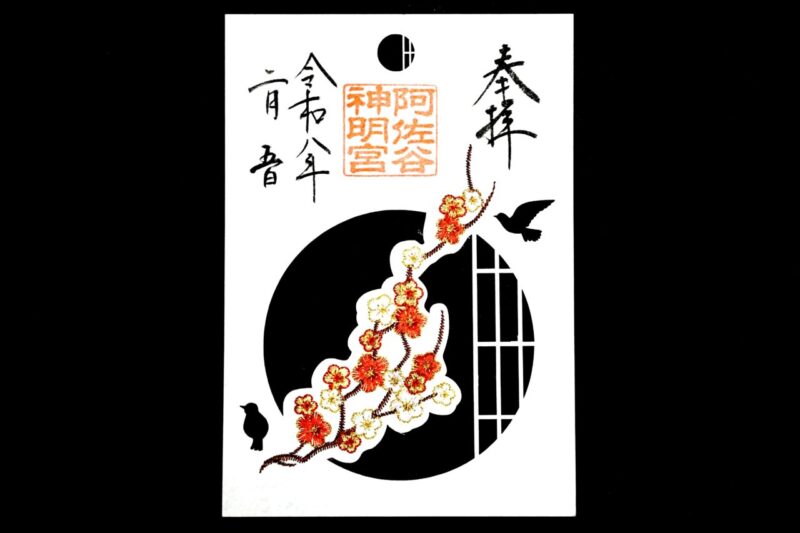

2022年2月3日からは更に新たな御朱印として「和楽(刺繍・透かし入り御朱印符)」を授与。

定番となった刺繍入り御朱印に透かしを入れた豪華仕様の御朱印。

「飾れる御朱印」と記された特製のクリアファイル付き。

「飾れる御朱印」と記された特製のクリアファイル付き。

梅の花とメジロの刺繍。

梅の花とメジロの刺繍。

和紙を重ね合わせて透かしを入れた鳥居と社号碑。

和紙を重ね合わせて透かしを入れた鳥居と社号碑。

2022年3月12日より授与の定番の桜の御朱印にも「和楽」仕様が登場。

「和楽/春爛漫」と題され桜の刺繍に桜の木などが透かしで入る形。

「和楽/春爛漫」と題され桜の刺繍に桜の木などが透かしで入る形。

「飾れる御朱印」のクリアファイル付き。

「飾れる御朱印」のクリアファイル付き。

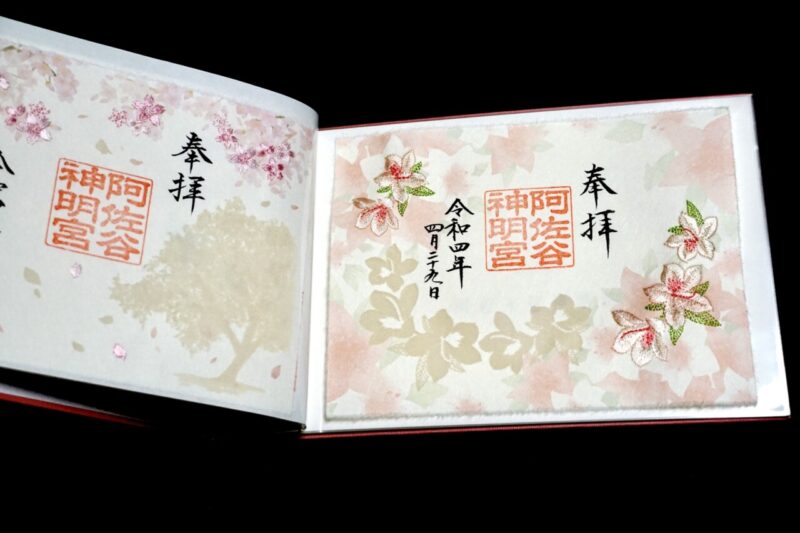

2022年4月29日より「和楽」薫風を授与。

後述する見開きサイズの書き置き専用御朱印綴りの頒布もあり今回からは「飾れる御朱印」のクリアファイルはなしに。

後述する見開きサイズの書き置き専用御朱印綴りの頒布もあり今回からは「飾れる御朱印」のクリアファイルはなしに。

こうした形で専用の御朱印綴りに保管可能。

こうした形で専用の御朱印綴りに保管可能。

2022年6月2日より「和楽」梅雨空を授与。

縦型の見開きサイズ。

縦型の見開きサイズ。

左が片面サイズなので大きい豪華仕様なのが分かる。

左が片面サイズなので大きい豪華仕様なのが分かる。

2023年元日より「和楽」宝船と頌春を授与。

豪華な仕様の宝船。

豪華な仕様の宝船。

縁起良さそうな頌春には干支の兎の透かし入。

縁起良さそうな頌春には干支の兎の透かし入。

2023年3月1日より「和楽」らんまんを授与。

定番の桜の和楽仕様。

定番の桜の和楽仕様。

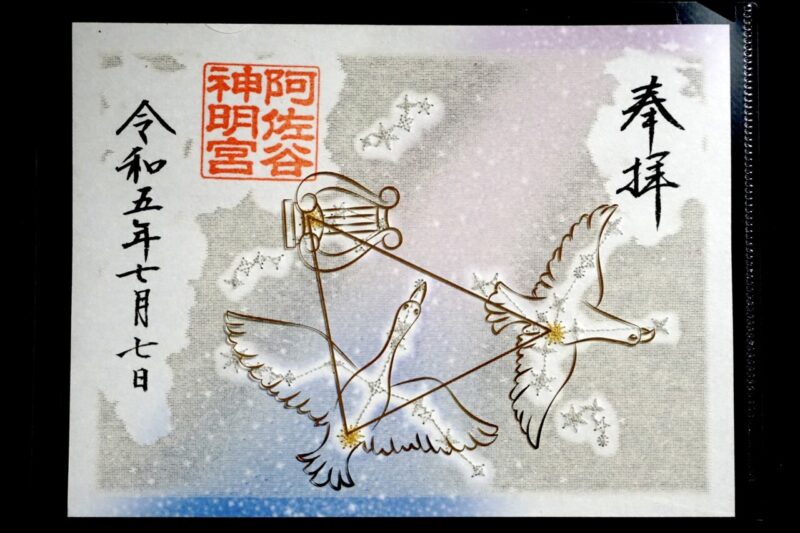

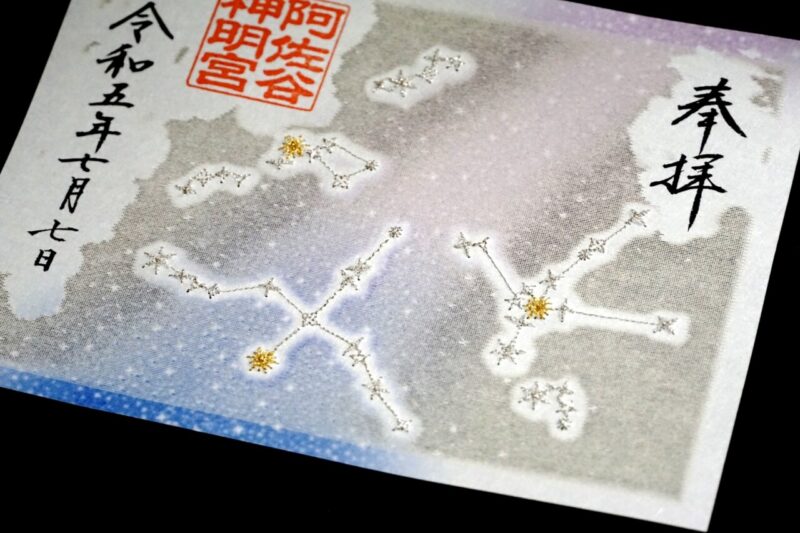

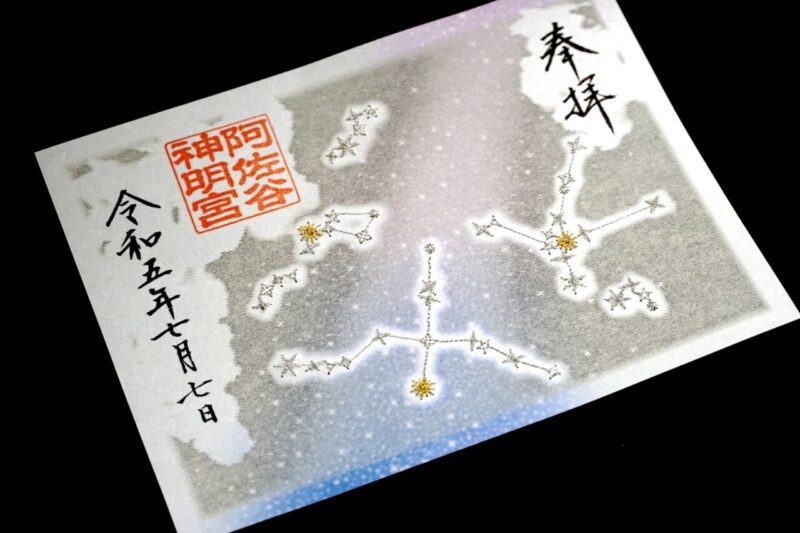

2023年7月7日より「和楽」星空を授与。

星座を描いたクリアファイル付き。

星座を描いたクリアファイル付き。

刺繍ではデネブ・ベガ・アルタイルの夏の大三角形を表現。

刺繍ではデネブ・ベガ・アルタイルの夏の大三角形を表現。

七夕に合わせて授与を開始されたが織姫はベガ、彦星はアルタイルであり、七夕にぴったりな御朱印となった。

七夕に合わせて授与を開始されたが織姫はベガ、彦星はアルタイルであり、七夕にぴったりな御朱印となった。

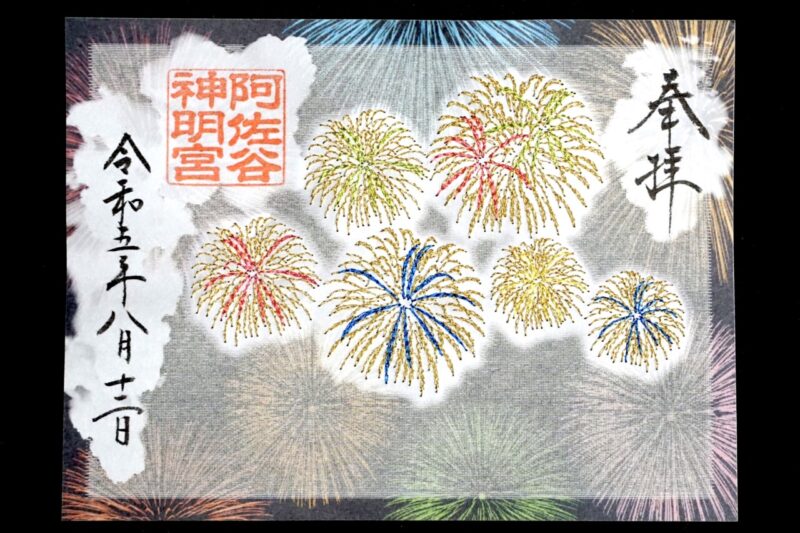

2023年8月11日より「和楽」花火を授与。

見開きで大きな大輪。

見開きで大きな大輪。

2023年8月11日より「和楽」秋月を授与。

毎年大和がさねでお月見御朱印を出していたが2023年からは和楽でも。

毎年大和がさねでお月見御朱印を出していたが2023年からは和楽でも。

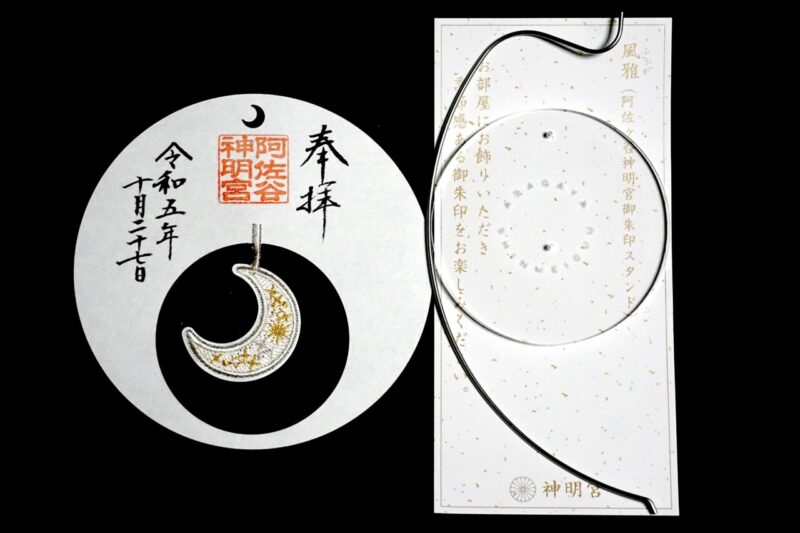

御朱印スタンドで飾れる御朱印

2023年10月27日の十三夜・観月祭に合わせて新シリーズの御朱印も授与。

その名も「揺」シリーズで刺繍入り御朱印を御朱印スタンドで飾れる御朱印。

その名も「揺」シリーズで刺繍入り御朱印を御朱印スタンドで飾れる御朱印。

初回の「揺/月のしずく」に限り御朱印スタンド付き。(その後は別売り)

初回の「揺/月のしずく」に限り御朱印スタンド付き。(その後は別売り)

御朱印スタンドで飾るとこのようになり、風などでゆらゆらと揺れる。

御朱印スタンドで飾るとこのようになり、風などでゆらゆらと揺れる。

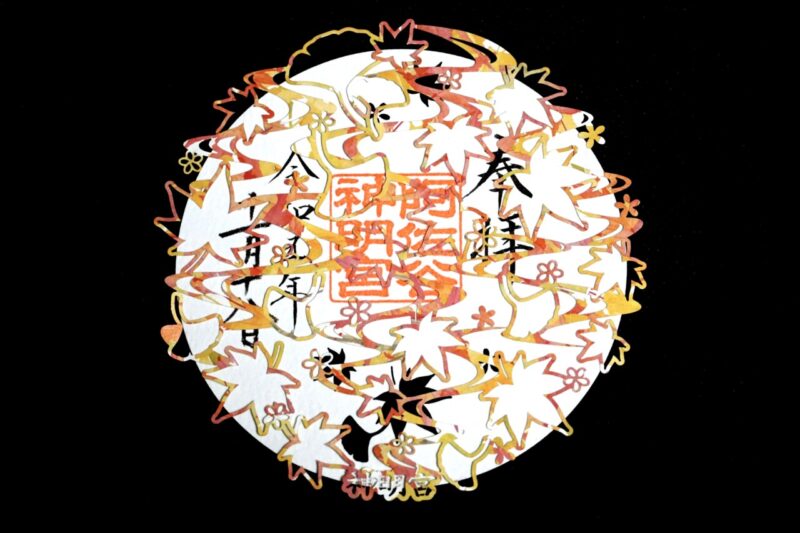

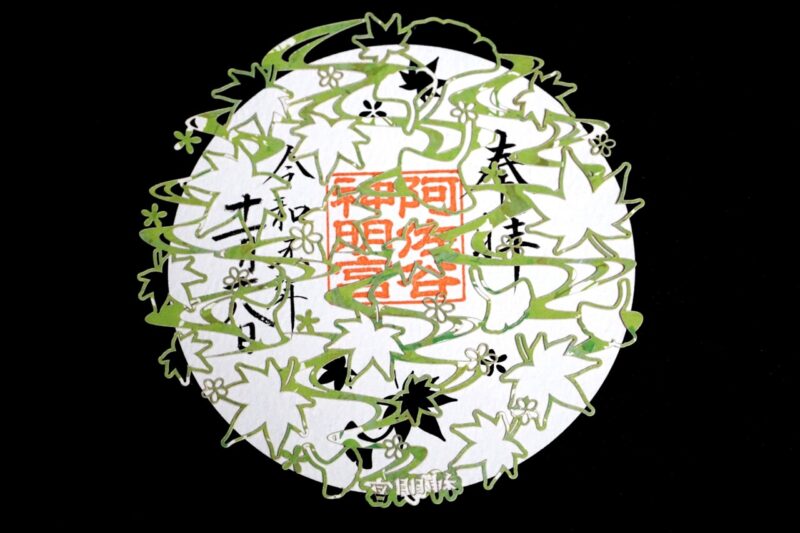

2023年11月18日より授与の「切り絵御朱印/紅葉」。

当宮初の切り絵御朱印は2枚重ねのリバーシブル仕様。

当宮初の切り絵御朱印は2枚重ねのリバーシブル仕様。

上記のスタンドを使用して飾る事も可能となっている。

上記のスタンドを使用して飾る事も可能となっている。

2024年3月16日より授与の桜のしずく型御朱印。

スタンドを使用して飾るとゆらゆらと揺れる仕組み。

スタンドを使用して飾るとゆらゆらと揺れる仕組み。

2024年6月1日より授与の紫陽花のチャーム型御朱印。

こちらもスタンドにかけて吊るせる仕様。

こちらもスタンドにかけて吊るせる仕様。

2026年2月より授与となった梅(しずく型)。

刺繍入りと切り絵が合わさったような御朱印で上部に穴が空いているので飾る事ができる。

刺繍入りと切り絵が合わさったような御朱印で上部に穴が空いているので飾る事ができる。

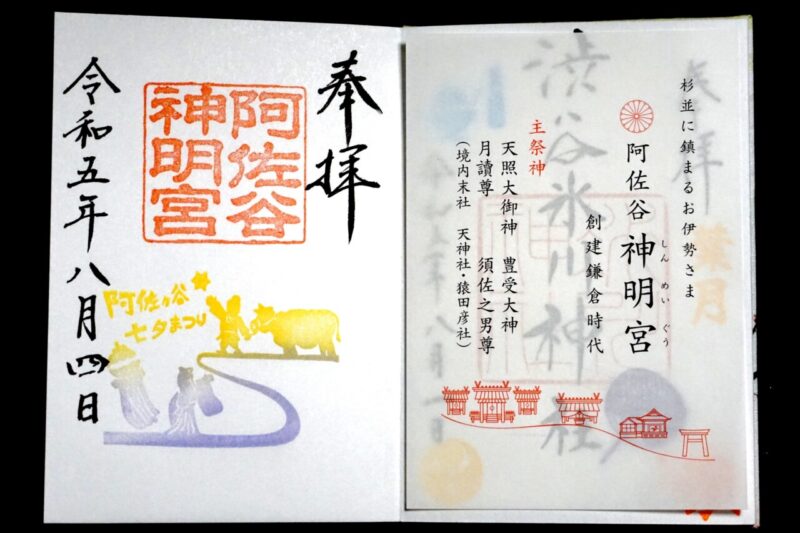

阿佐谷七夕まつりに合わせた企画や御朱印も

阿佐ヶ谷の夏の風物詩である「阿佐谷七夕まつり」開催中も限定御朱印を授与。

「阿佐谷七夕まつり」の開催期間限定で頂ける。

「阿佐谷七夕まつり」の開催期間限定で頂ける。

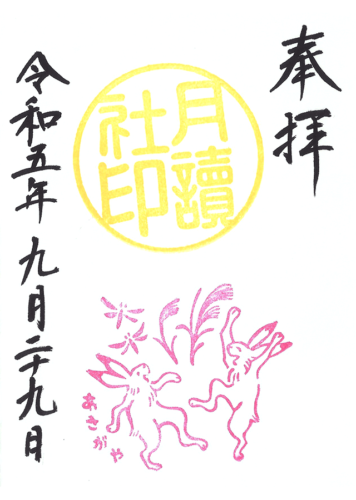

こちらは4年ぶりに開催の2023年阿佐谷七夕まつり御朱印。

こちらは4年ぶりに開催の2023年阿佐谷七夕まつり御朱印。

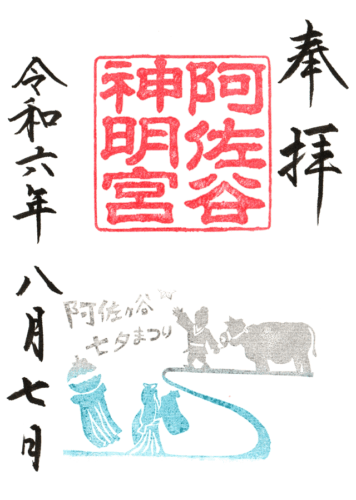

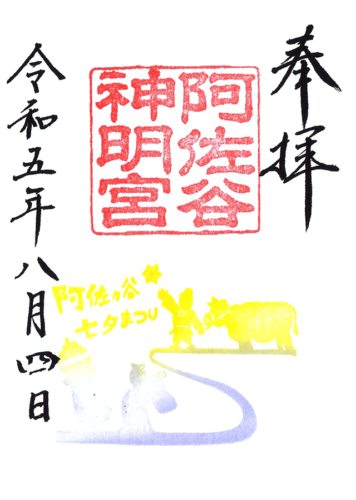

2024年の阿佐谷七夕まつり御朱印。

2024年の阿佐谷七夕まつり御朱印。

2025年の阿佐谷七夕まつり御朱印。

2025年の阿佐谷七夕まつり御朱印。

日程:8月7日-11日まで

「阿佐谷七夕まつり」は阿佐谷パールセンター商店街がメイン会場となる夏の風物詩。(2024年撮影)

初回開催は昭和二十九年(1954)と戦後まもない時期。

初回開催は昭和二十九年(1954)と戦後まもない時期。

多くのくす玉飾りや七夕吹き流し。

多くのくす玉飾りや七夕吹き流し。

さらに旬なハリボテで彩られる。

さらに旬なハリボテで彩られる。

人気キャラクターなど巨大なハリボテが飾られ名物となっている。

人気キャラクターなど巨大なハリボテが飾られ名物となっている。

いずれも各商店街の手作り。

いずれも各商店街の手作り。

阿佐ヶ谷と言えばな阿佐ヶ谷姉妹も。

阿佐ヶ谷と言えばな阿佐ヶ谷姉妹も。

こちらは2025年撮影の阿佐ヶ谷姉妹でフリーザ様の配下に。(こちらのみ2025年撮影)

こちらは2025年撮影の阿佐ヶ谷姉妹でフリーザ様の配下に。(こちらのみ2025年撮影)

トレンド感のあるハリボテが多くて毎年の楽しみに。

トレンド感のあるハリボテが多くて毎年の楽しみに。

商店街による露店も多く出て大いに賑わう。

商店街による露店も多く出て大いに賑わう。

JR東海コラボ・新幹線の刺繍入り御朱印

2024年8月26日より数量限定で「JR東海コラボ刺繍入り御朱印」を授与。

当宮お馴染みの刺繍入り御朱印・大和がさねと新幹線のコラボ。

当宮お馴染みの刺繍入り御朱印・大和がさねと新幹線のコラボ。

富士と新幹線。

富士と新幹線。

紋と新幹線で特製のクリアファイル付き。

紋と新幹線で特製のクリアファイル付き。

期間:2024年8月26日-

JR東海EXより事前予約が必須。(当日予約可)

事前予約なしでは授与不可。

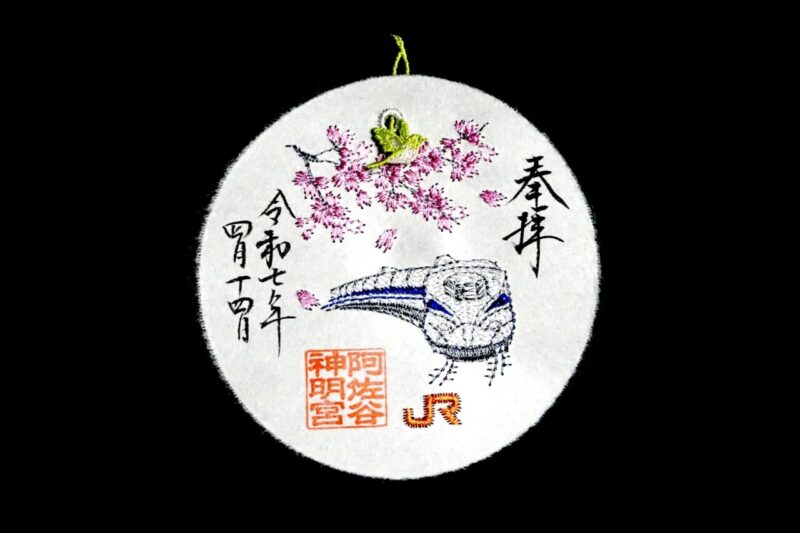

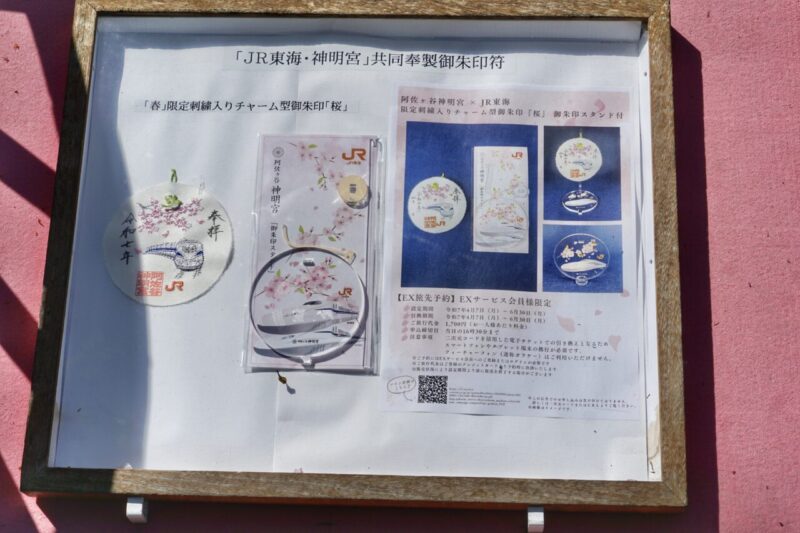

2025年4月1日より数量限定で「JR東海コラボ・新幹線と桜のチャーム型刺繍入り御朱印」を授与。

チャーム型の刺繍入り御朱印。

チャーム型の刺繍入り御朱印。

桜と新幹線のスタンド付き。

桜と新幹線のスタンド付き。

スタンドに御朱印を吊るして飾る事もできる。

スタンドに御朱印を吊るして飾る事もできる。

期間:2025年4月1日-

JR東海EXより事前予約が必須。(当日予約可)

事前予約なしでは授与不可。

2025年9月23日より数量限定で「JR東海コラボ・歴代新幹線と富士御朱印」を授与。

歴代新幹線が揃った豪華な仕様。

歴代新幹線が揃った豪華な仕様。

期間:2025年9月23日-

JR東海EXより事前予約が必須。(当日予約可)

事前予約なしでは授与不可。

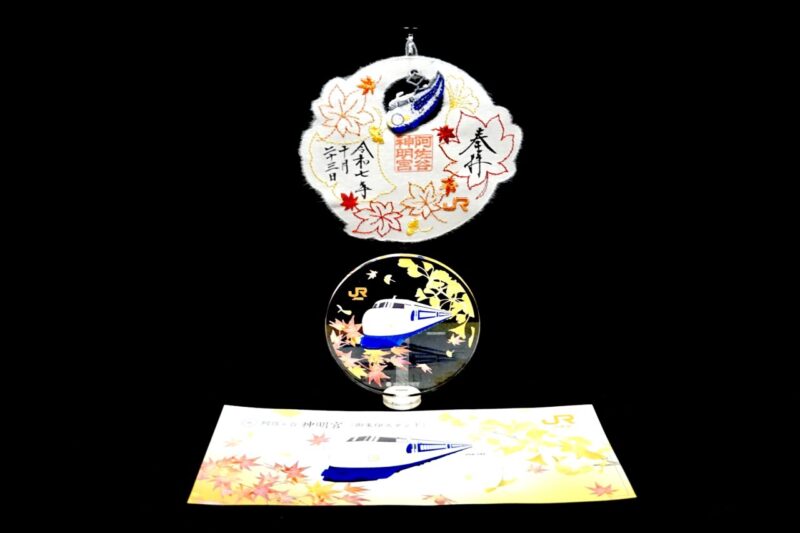

2025年10月1日より数量限定で「JR東海コラボ・秋限定チャーム型御朱印紅葉」を授与。

チャーム型の刺繍入り御朱印。

チャーム型の刺繍入り御朱印。

紅と新幹線のスタンド付きでスタンドに御朱印を吊るして飾る事もできる。

紅と新幹線のスタンド付きでスタンドに御朱印を吊るして飾る事もできる。

期間:2025年10月1日-

JR東海EXより事前予約が必須。(当日予約可)

事前予約なしでは授与不可。

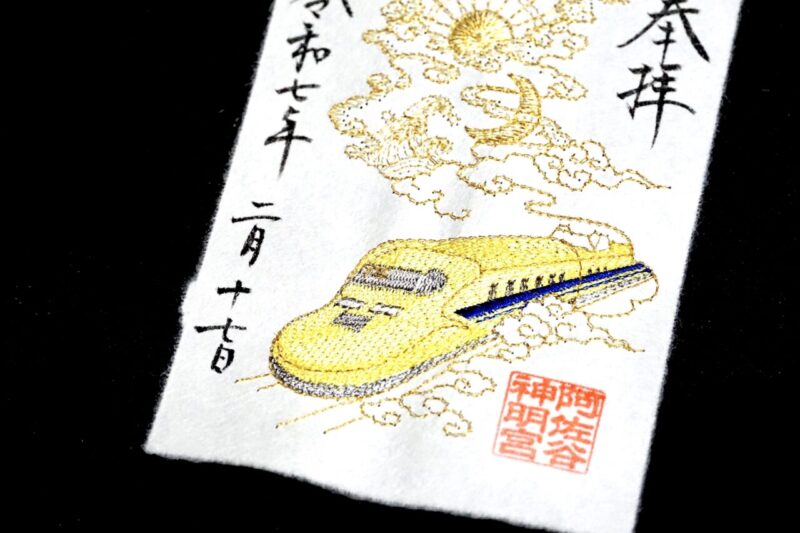

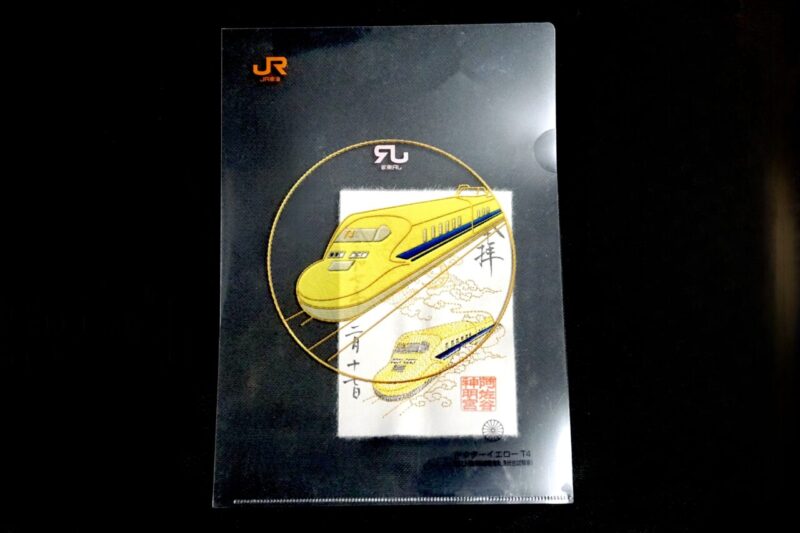

JR東海コラボ・ドクターイエローの刺繍入り御朱印

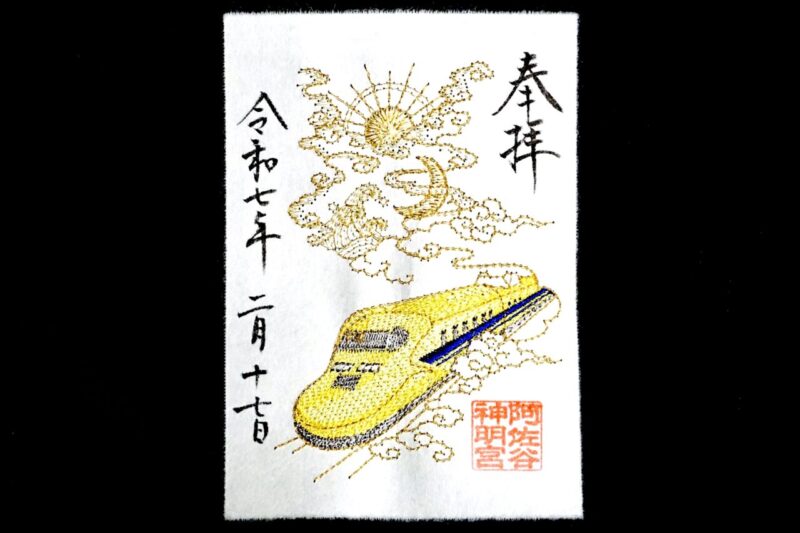

2025年1月15日より数量限定で「JR東海コラボ・三貴子とドクターイエロー」を授与。

当宮お馴染みの刺繍入り御朱印・大和がさねとドクターイエローのコラボ。

当宮お馴染みの刺繍入り御朱印・大和がさねとドクターイエローのコラボ。

大人気のため予約がすぐに埋まる事態となったが定期的に再頒布の予約受け付けを行っている。

大人気のため予約がすぐに埋まる事態となったが定期的に再頒布の予約受け付けを行っている。

大きな特製クリアファイル付き。

大きな特製クリアファイル付き。

期間:2025年1月15日-

JR東海EXより事前予約が必須。

事前予約なしでは授与不可。

※大人気ですぐに予約が埋まってしまうが定期的に再頒布の予約受け付けあり。(今後の予定は不明)

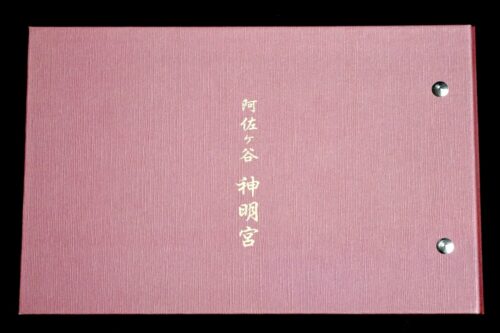

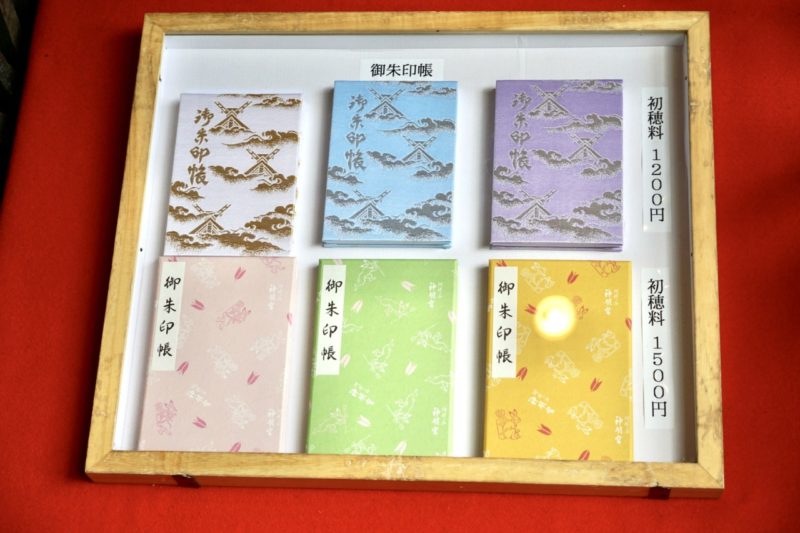

数多くの種類がある御朱印帳

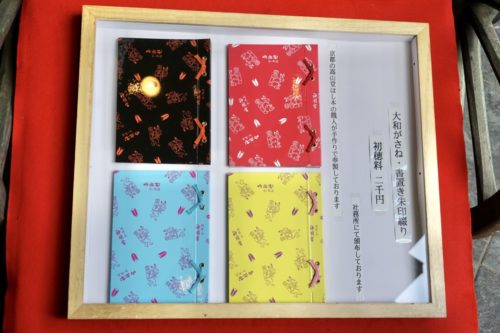

オリジナルの御朱印帳も復数用意。

筆者は頂いていないため掲示されていたものを紹介。

筆者は頂いていないため掲示されていたものを紹介。

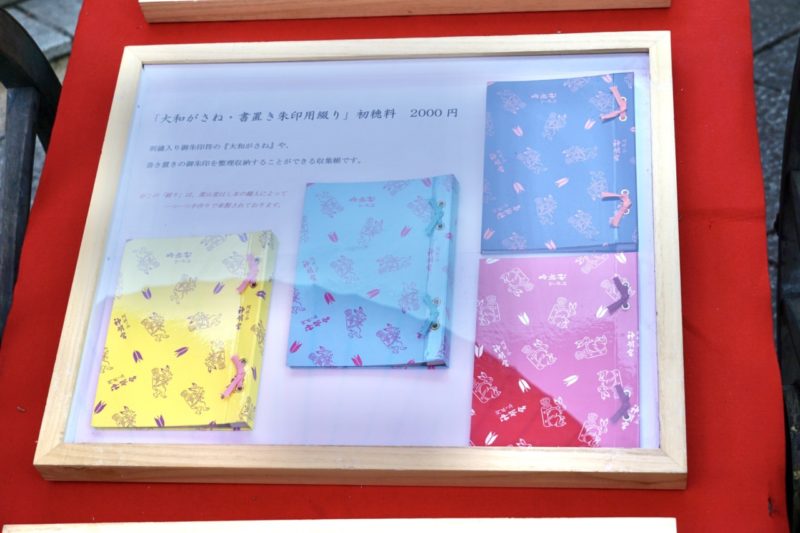

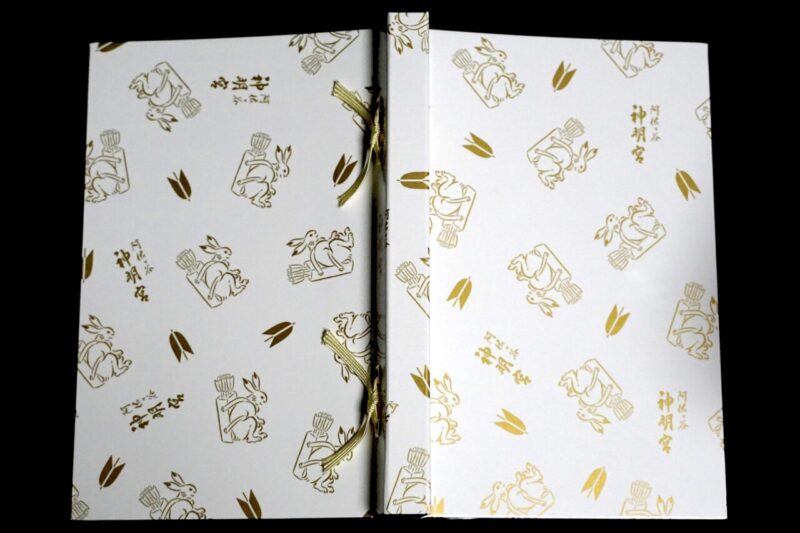

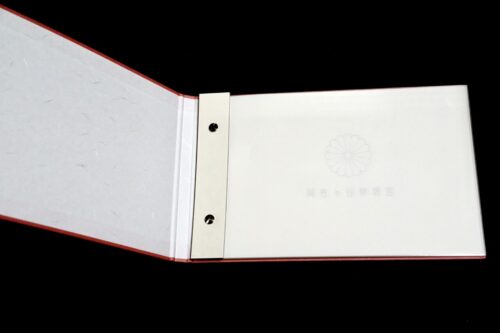

大和がさね綴り・見開きサイズの書き置き御朱印綴り

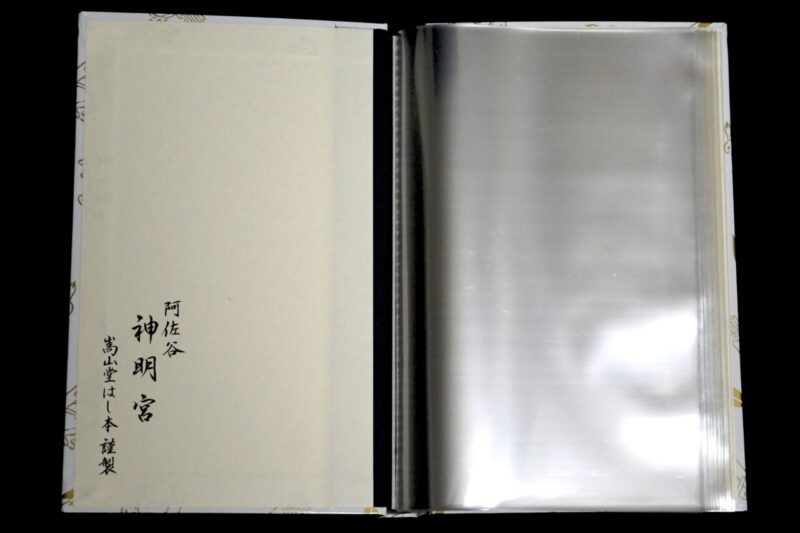

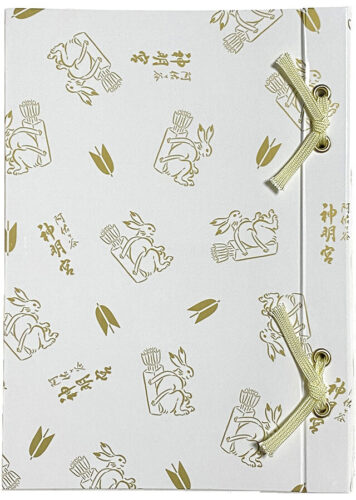

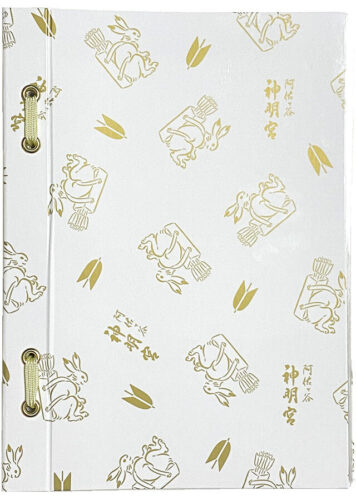

更に別紙専用の御朱印帳「大和ざさねつづり」も頒布(2,000円)。

刺繍入り御朱印「大和がさね」などを収納する別紙専用の御朱印帳。

刺繍入り御朱印「大和がさね」などを収納する別紙専用の御朱印帳。

筆者が頂いたのは新色の白。

筆者が頂いたのは新色の白。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形となっている。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形となっている。

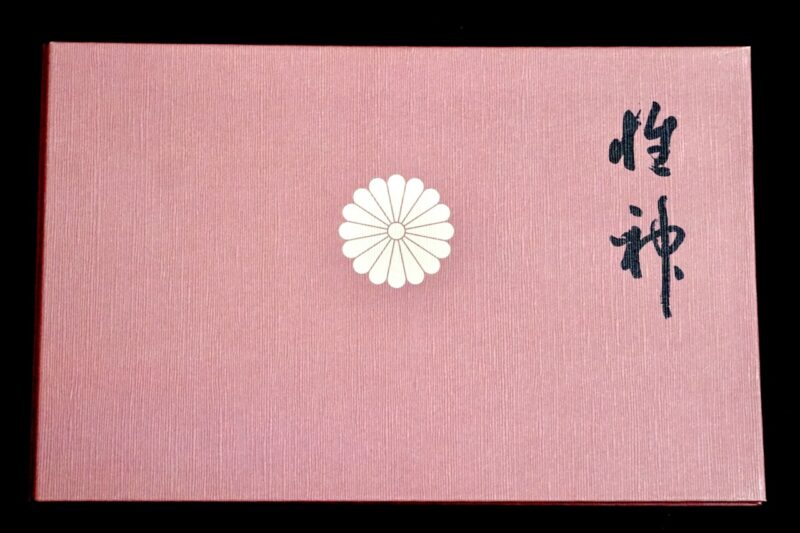

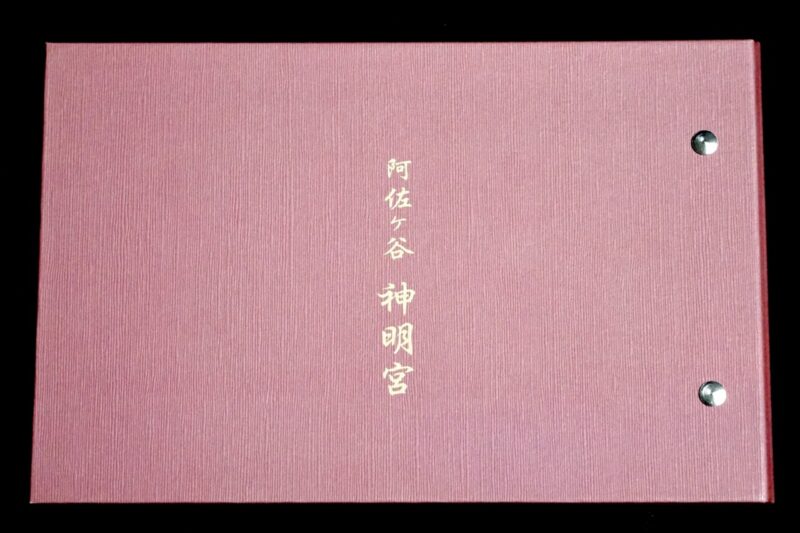

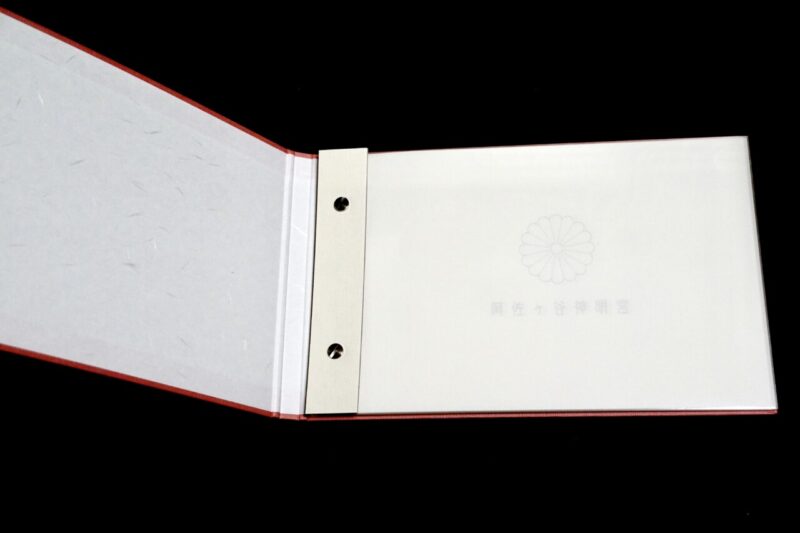

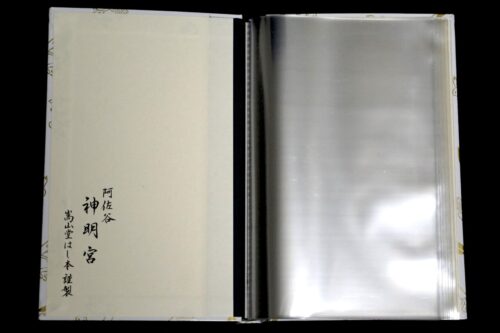

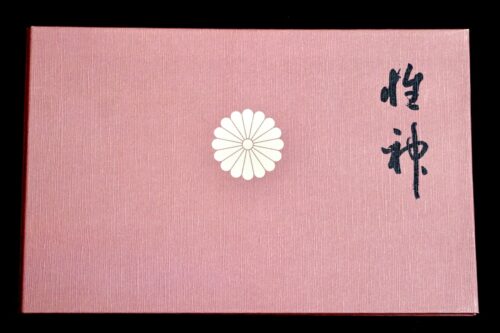

更に2022年3月12日からは見開きサイズの書き置き専用御朱印綴りを頒布。

表面には「惟神(かんながら)」に社紋。

表面には「惟神(かんながら)」に社紋。

裏面に社号で桃色と緑色の2色展開。

裏面に社号で桃色と緑色の2色展開。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形。

12枚綴りとなっている。

12枚綴りとなっている。

過去に授与された見開き系の御朱印を保管するのに最適。

過去に授与された見開き系の御朱印を保管するのに最適。

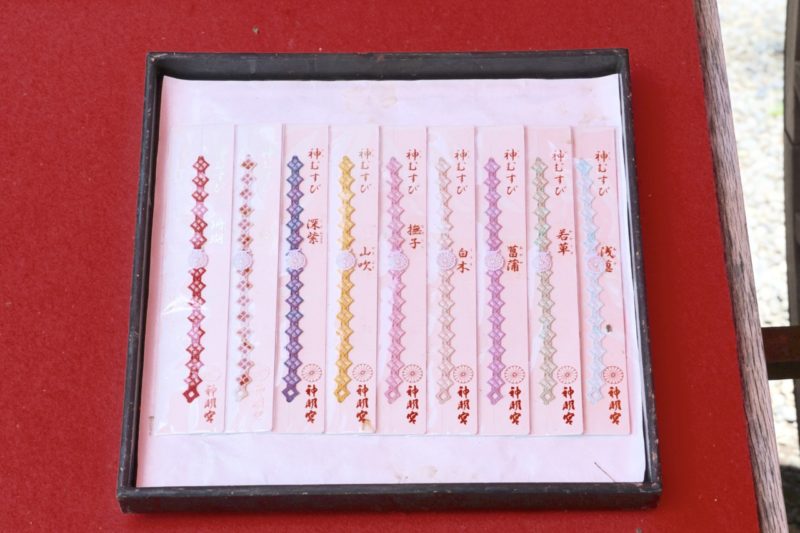

レースブレスレット型御守の神むすび

拝殿前の授与所では、御守や御札などの授与品を授与。

中でも当宮で人気が高いのは「神むすび」という御守。

レースブレスレット型御守。

日本の高い技術で織り上げられ、最終奉製を当宮の巫女が行っている。

当宮の登録商標。

デザインや種類も大変豊富。

さらに祭事や季節に応じて限定の神むすびも多数用意。

さらに祭事や季節に応じて限定の神むすびも多数用意。

人気が高いものは授与期間の早いうちに品切れになる事も。

人気が高いものは授与期間の早いうちに品切れになる事も。

筆者が頂いたものは、観月祭当日のみ限定・御祭神の一柱である月読尊の神むすび。

満月、三日月のチャームで月の満ち欠け・再生を表現しており、台紙には万葉集の和歌が記されている。

満月、三日月のチャームで月の満ち欠け・再生を表現しており、台紙には万葉集の和歌が記されている。

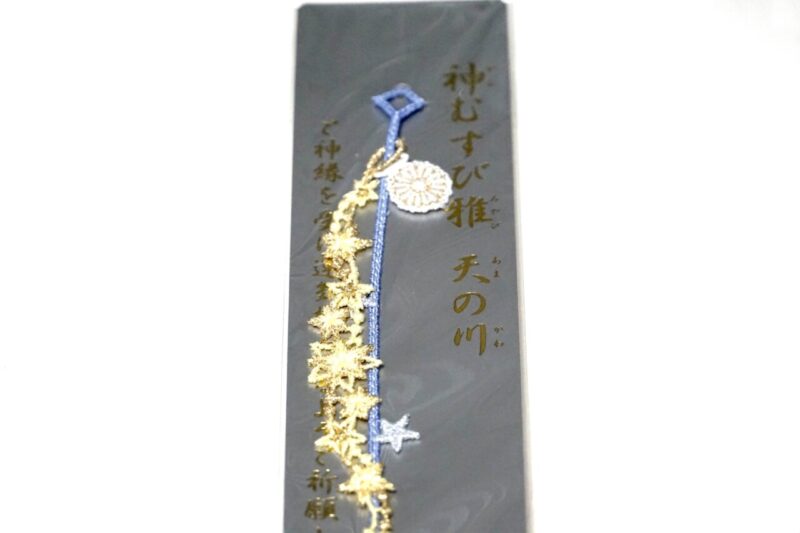

更に2021年からは豪華仕様の「神むすび雅」も授与。

季節に応じて数量限定でこちらは紫陽花の神むすび雅。

季節に応じて数量限定でこちらは紫陽花の神むすび雅。

筆者が頂いた天の川の神むすび雅。

筆者が頂いた天の川の神むすび雅。

2021年7月31日より授与となったが開始1時間程で頒布数上限に達し終了となった。

2021年7月31日より授与となったが開始1時間程で頒布数上限に達し終了となった。

全国唯一の八難除

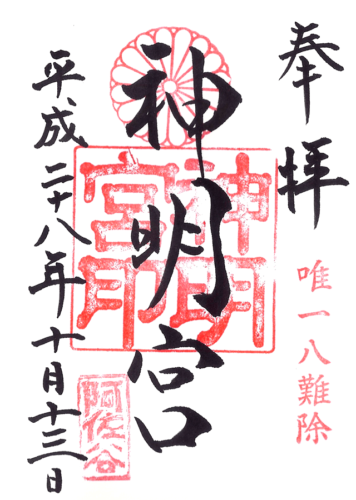

当宮では「八難除(はちなんよけ)」と呼ばれる、全国唯一の祈祷を行っている。

年齢から来る厄年の災い(厄除)、方位や地相・家相を犯したことに起因する災い(八方除)、火や水や人の災い、因縁から来る災いなど、現世に数多ある災難厄事総てを取り除く祈祷とされる。

年齢から来る厄年の災い(厄除)、方位や地相・家相を犯したことに起因する災い(八方除)、火や水や人の災い、因縁から来る災いなど、現世に数多ある災難厄事総てを取り除く祈祷とされる。

厄除の御神徳としても名高い。

厄除の御神徳としても名高い。

所感

阿佐ヶ谷の鎮守である当宮。

地域の鎮守としてだけでなく、古くからこの地域の伊勢信仰の中心として崇敬を集めてきた。

平成二十一年(2009)の「平成の大改修」が行われてからは、とても見事に整備されており、新しさの中に歴史と信仰を感じる素敵な境内となっている。

能楽殿では様々な奉納が行われており、例祭など様々な催しも行われている。

地域からの崇敬を大切にしつつも、新しい活動もされており、神社側の努力を感じる事ができる。

平成二十八年(2016)の例大祭では、「伊勢神宮」より下賜された御神宝(御鏡・革御靭)を乗せた牛車の巡行が行われた。

都内の神社の中でも有数の良社であると思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常/一部限定)・500円(大和がさね/旧)・700円(大和がさね/お月見)・1,000円(大和がさね)・1,200円(和楽・全透かし)・2,000円(大和がさね見開き)

社務所にて。

※例祭など祭事・時期に応じて限定御朱印あり。

※境内摂社「月讀社」の御朱印も頂ける。

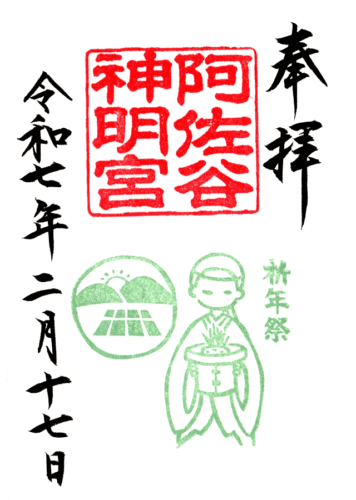

2月17日は「祈年祭御朱印」

2月4日は「立春大吉御朱印」

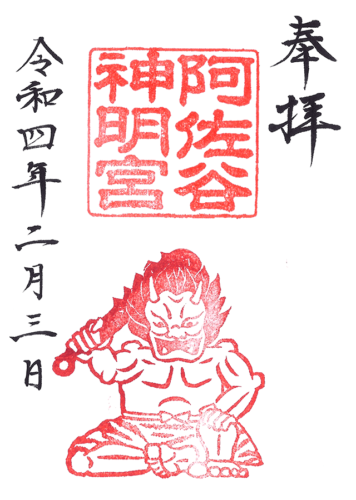

2月1日-3日まで「節分御朱印」(2種類)

※最新情報は公式サイトにて。

2月1日-数量限定で「節分(大和がさね)」「梅(しずく型)」

※いずれも刺繍入り御朱印。数量限定でなくなり次第終了。詳細は公式サイトにて。

1月5日-数量限定で「JR東海コラボ・午とドクターイエロー御朱印」

※刺繍入り透かし御朱印。JR東海EXサービスより事前予約必須。予約は2025年12月22日から開始。詳細はJR東海EXにて。

2025年12月15日-数量限定で「JR東海コラボ・チャーム型御朱印雪の華」

※専用スタンド付きのチャーム型御朱印。JR東海EXサービスより事前予約必須。予約も10月1日から開始。詳細はJR東海EXにて。

- しずく型/刺繍/梅

- JR東海コラボ/歴代新幹線と富士/刺繍

- 大和がさね/刺繍/三貴子

- 2025年阿佐谷七夕まつり

- JR東海コラボ/新幹線と桜のチャーム型/刺繍

- JR東海コラボ/大和がさね/刺繍/三貴神とドクターイエロー

- 2025年祈年祭

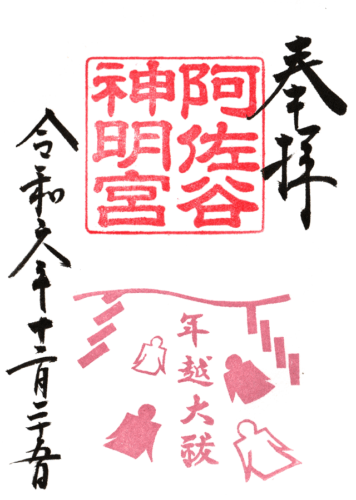

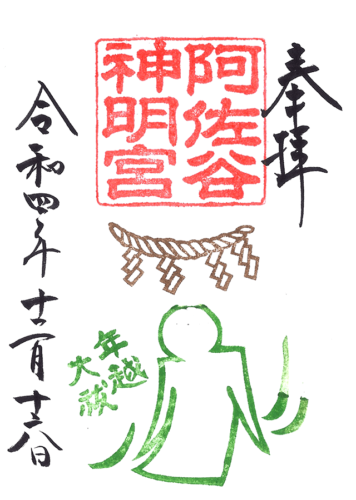

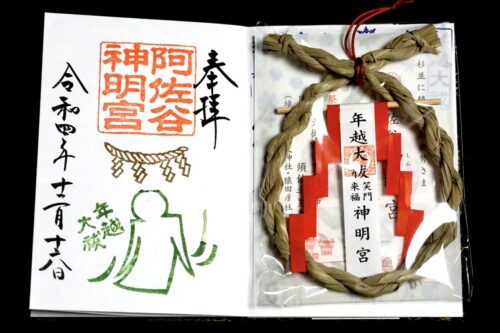

- 2024年年越大祓

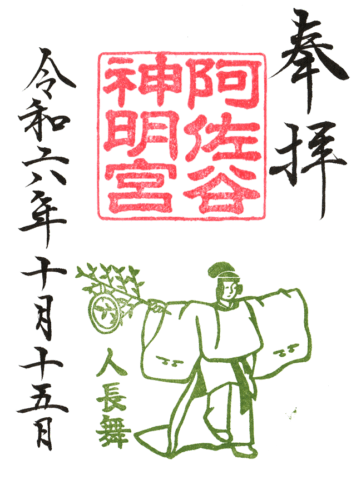

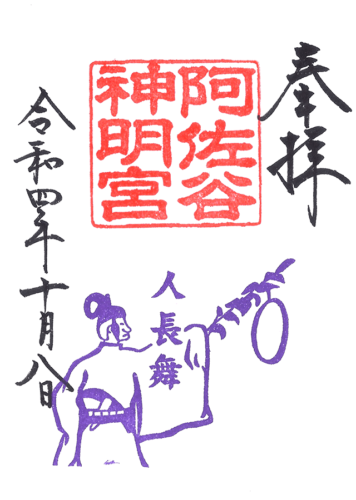

- 2024年人長舞

- 2024年十三夜

- 大和がさね/刺繍/十五夜

- JR東海コラボ/大和がさね/刺繍/紋と新幹線

- JR東海コラボ/大和がさね/刺繍/富士と新幹線

- 2024年阿佐谷七夕まつり

- 大和がさね/刺繍/ひまわり

- チャーム型/刺繍/紫陽花

- 大和がさね/刺繍/桜

- しずく型/刺繍/桜

- 2024桜

- 2024年初天神

- 2023年干支つなぎ

- 切り絵御朱印/紅葉

- 大和がさね/刺繍/山葡萄

- 2023年十三夜

- 2023年人長舞

- 大和がさね/刺繍/月うさぎ

- 2023年十五夜

- 大和がさね/刺繍/三貴子

- 大和がさね/刺繍/西瓜

- 2023年阿佐谷七夕まつり

- 大和がさね/刺繍/あさがお

- 大和がさね/刺繍/藤

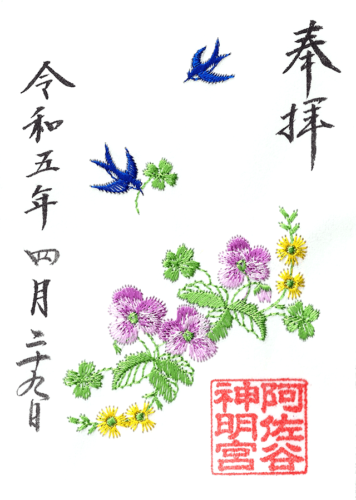

- 大和がさね/刺繍/つばめ

- 大和がさね/刺繍/道開き

- 2023年GW

- 2023年桜

- 2022年年越大祓

- 2022年十三夜

- 2022年人長舞

- 大和がさね/刺繍/お月見

- 2022年十五夜

- 通常

- 大和がさね/刺繍/うちわ

- 大和がさね/刺繍/あさがお

- 和楽/刺繍/透/梅雨空

- 大和がさね/刺繍/あじさい

- 大和がさね/刺繍/桜尽くし

- 大和がさね/刺繍/満開桜

- 2022年節分

- 2022年節分

- 大和がさね/刺繍/宝来

- 大和がさね/刺繍/金鳳

- 門松ととら

- 大和がさね/刺繍/もみじ

- 大和がさね/刺繍/いちょう

- 大和がさね/刺繍/お月見

- 2021年十五夜

- 大和がさね/刺繍/紋と千木/例大祭

- 2021年例大祭

- 大和がさね/刺繍/風鈴

- 大和がさね/刺繍/花火

- 大和がさね/刺繍/番傘

- 大和がさね/刺繍/あじさい

- 大和がさね/刺繍/まり桜

- 観桜会

- 大和がさね/刺繍/宝船

- 大和がさね/刺繍/扇

- おししとうし

- 新嘗祭

- 大和がさね/刺繍/紅葉と能楽殿

- 大和がさね/刺繍/大銀杏

- 大和がさね/刺繍/お月見

- 秋の限定/十五夜

- 大和がさね/刺繍/天の川

- 大和がさね/刺繍/花火

- 大和がさね/刺繍/紫陽花

- 大和がさね/刺繍/紫陽花

- 大和がさね/刺繍/紋と雲/小満

- 大和がさね/刺繍/花霞

- 2020年桜

- 大和がさね/刺繍/しだれ桜

- 大和がさね/刺繍/桜

- 2020年雛祭り

- 大和がさね/刺繍/小槌

- 大和がさね/刺繍/宝船

- 2020年正月

- 大和がさね/刺繍/秋

- 大和がさね/刺繍/秋

- 大和がさね/刺繍/紋

- 例大祭

- 月讀社/例大祭

- 阿佐谷七夕まつり

- 月讀社/阿佐谷七夕まつり

- 大和がさね/刺繍/紫陽花

- 大和がさね/刺繍/紫陽花

- 大和がさね/刺繍/桜

- 大和がさね/刺繍/桜

- 通常

- 月讀社

- 通常

- 月讀社/観月祭

- 旧御朱印

- JR東海コラボ・秋限定チャーム型

- JR東海コラボ/歴代新幹線と富士

- 大和がさね/刺繍/きさらぎ

- 揺/刺繍/飾/月のしずく

- 揺/刺繍/飾/月のしずく

- 和楽/刺繍/透/秋月

- 和楽/刺繍/透/花火

- 和楽/刺繍/透/星空

- 和楽/刺繍/透/らんまん

- 和楽/刺繍/透/宝船

- 和楽/刺繍/透/頌春

- 全透かし/名月

- 全透かし/花火

- 全透かし/天の川

- 和楽/刺繍/透/薫風

- 和楽/刺繍/透/春爛漫

- 和楽/刺繍/透/梅乃香

- 手漉き小国和紙/透

- 大和がさね/刺繍/梅雨空

- 大和がさね/刺繍/大花火

御朱印帳

大和がさね書き置き専用御朱印綴り

初穂料:2,000円

授与所にて。

別紙専用の御朱印帳。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形。

刺繍入り御朱印(大和がさね)など立体的な御朱印を収納するのに最適。

京都の和文具「嵩山堂はし本」の手作り品。

カラーは黒・赤・水・黄・白と複数あり。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 中身

- 社務所掲示

書き置き見開き専用御朱印綴り

初穂料:3,000円

授与所にて。

2022年3月12日より頒布開始した見開きサイズの別紙専用の御朱印帳。

書き置き御朱印などを中にファイリングできる形で12枚綴り。

表面には「惟神(かんながら)」に社紋・裏面に社号。

桃色と緑色の2色展開。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 見開き

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円・1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

三殿の千木をあしらったデザインは通常サイズ(1,200円)。

「嵩山堂はし本」の製本によるうさぎをデザインされたものは大サイズ(1,500円)。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

木鷽ストラップ

初穂料:500円

北野神社前にて。

初天神(1月25日)限定の授与品。

- 木鷽ストラップ

- 木鷽ストラップ

茅の輪守

初穂料:500円以上

授与所にて。

年越大祓御朱印を頂いた際に下さった形代(人形)を納めた上で500円以上納めると頂けた。

- 茅の輪守

- 年越年越大祓御朱印・茅の輪守

神むすび雅 天の川 (限定)

初穂料:1,800円

授与所にて。

当宮オリジナルの御守で、レースブレスレット型御守「神むすび」の豪華版「神むすび雅」。

2021年7月31日より限定授与で当日の1時間程で授与終了となった。

- 神むすび雅 天の川

- 神むすび雅 天の川

神むすび 月読尊(限定)

初穂料:800円(2016年時)

授与所にて。

当宮オリジナルの御守で、レースブレスレット型御守。

こちらは2016年観月祭当日限定で授与された月読尊。

カラーや種類も豊富で全国への送付も行っているので詳細は公式サイトにて。

※2021年現在の初穂料は1,200円。

※2021年より数量限定で豪華版「神むすび雅」も授与。

- 神むすび 月読尊

- 神むすび雅

- 境内掲示

- 境内掲示

参拝情報

参拝日:2026/02/05(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/26(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/03(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/14(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/25(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/06/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/18(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/07(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/08/04(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/16(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/11(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/29(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/12(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/02/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/13(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/10(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/31(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/23(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/17(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/01(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/05/26(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/21(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/03(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/10/15(御朱印拝受)

参拝日:2019/09/06(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/05(御朱印拝受)

参拝日:2019/06/12(御朱印拝受)

参拝日:2019/03/20(御朱印拝受)

参拝日:2018/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2016/10/13(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/05(御朱印拝受)

コメント