目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

疫病除けで知られる柳島総鎮守の神明宮

東京都江東区亀戸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧柳島村など柳島一帯の総鎮守。

古くから疫病除けの神社として知られ、「砂原神明宮」と称され崇敬を集めた。

現在は亀戸七福神の福禄寿も担う。

社殿は日本初の鉄筋コンクリート造社殿として知られている。

境内には至るところに道祖神や童子の石像が置かれているのが特徴的。

神社情報

江東天祖神社(こうとうてんそじんじゃ)

御祭神:天照皇大御神

社格等:村社

例大祭:9月16日

所在地:東京都江東区亀戸3-38-35

最寄駅:亀戸駅・錦糸町駅・小村井駅・押上駅

公式サイト:http://www.tensojinja.com/

御由緒

御由緒

この地域は、埋め立てが進められる以前、湾の奥にあたり小島が点在する様な所でした。近所の地名に大島・京島・向島などの島の付く地名が多いのはこのせいで、そのひとつが柳島、その島の総鎮守が当社である。そんな訳で、往年度重なる大洪水大震災、先の大戦等で、文献等流失・焼失し現在の記録、古老の言い伝えの社伝に寄れば、創建は推古天皇御代(約千四百年前)、厩戸皇子(聖徳太子)作のご神像を御神体として祀る。永享年間に社殿崩壊し、戦乱の世にて修復進まず、大永年間、下総に住む沙門良博が主人である新田義興に相談し天文十年再建が叶う。その後も安政・大正の大震災に遭い社殿が崩壊すと記録されている。現社殿は昭和二年九月に反対意見の根強いなか造営会が組織され、翌三年六月起工、四年十二月七日竣工、日本で初めての鉄骨筋コンクリートの社殿として神社史に名を刻むことになる。

ご神徳

天正年間、疫病が蔓延し当時の天下人織田信長が使者を遣わせ流鏑馬を奉納する。忽ち疫病は治まるとノ伝承から、先の大戦での東京大空襲にもらい火を受けるも、現社殿のみ焼失を免れ数百人の命を救うなど、病封じ・災難よけの利益ありと崇敬を集めるが、広大無辺のご神徳は正に無限である。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

推古天皇御代に聖徳太子作の御神像を祀る伝承

社伝によると、推古天皇御代(593年-628年)に創建と伝わる。

聖徳太子(厩戸皇子)作の御神像を御神体として祀り創建したと云う。

推古天皇は歴代天皇の中では最初の女性天皇として知られる。

聖徳太子(厩戸皇子)は推古天皇の甥にあたる。

蘇我氏の最盛期であった中、政治感覚に優れた推古天皇は聖徳太子と蘇我馬子の勢力の均衡を保ち、巧みに王権の存続を図ったとされる。

その後、戦乱などにより長い間荒廃していたとされる。

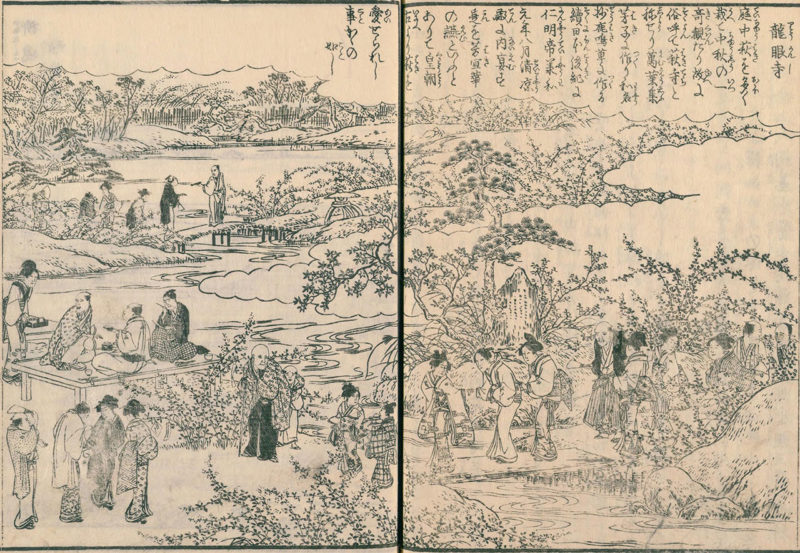

別当寺「龍眼寺」に伝わる疫病を平癒した縁起

一方で旧別当寺「龍眼寺」にも当社に関する縁起が残る。

現在も当社からほど近い場所にある天台宗寺院。

応永二年(1395)、良博大和尚が「柳源寺」と号して創建したと云う。

江戸初時代には、住職が百種類もの萩を諸国から集めて境内に植えたことから、通称「萩寺」と称されるほど著名な寺院であった。

古くは当社の別当寺で、現在は亀戸七福神の布袋尊も担っている。

応永二年(1396)、下総国の良博大和尚(沙門良博)が比叡山での修行を終え帰国の途中、当地である柳島で一夜を過ごすと、観世音菩薩が夢に現れ「汝の守るべき観世音菩薩と村の守護神の御神体がこの床下に在る」と告げた。

翌日、お告げに従い床下を探すと、観世音菩薩像と御神体を発見したため祈願すると村を流行っていた疫病が平癒。

一宇を建立して観世音菩薩を奉安し「柳源寺」(現・龍眼寺)と称した。

応永十年(1403)、良博と柳島の村人によって当社は「神明宮」として再興され、床下より発見された御神体は当社に祀られた。

一方で当社の社伝には、永享年間(1429年-1441年)に社殿が崩壊し、戦乱の世で修復が進まず、天文十年(1542)に再建が叶ったと伝わっている。

織田信長が使者を遣わせ流鏑馬を奉納した伝承

天正年間(1573年-1593年)、疫病が大流行。

織田信長が当社に使者を遣わせ、流鏑馬を神前に奉納したとところ、たちまち疫病が治まったと云う。

この流鏑馬が恒例となり、現在も例祭に流鏑馬式が行われている。

古くは境内の馬場で行われていたと云うが、現在は諸般の事情により、氏子児童による歩射(びしゃ)が行われる。

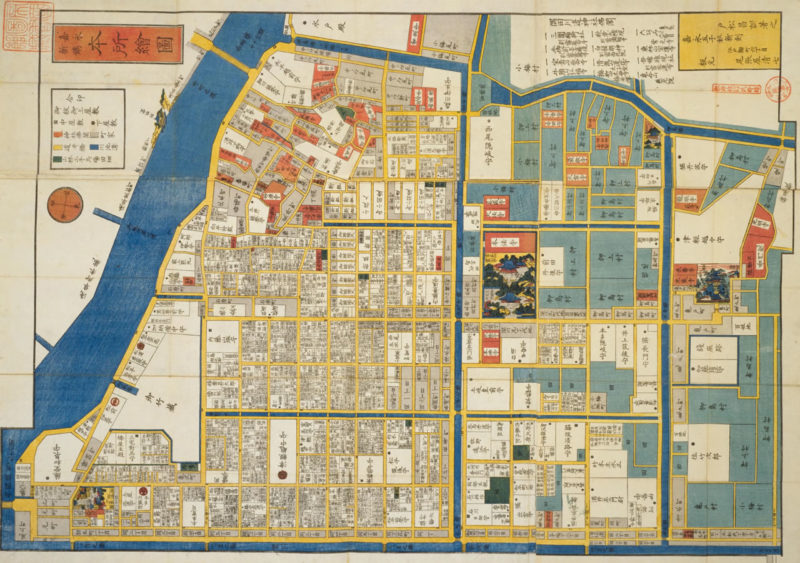

砂原神明宮と称される・江戸切絵図から見る柳島

江戸時代になると、柳島の総鎮守として崇敬を集める。

当社は柳島の中でも砂原と呼ばれた地であったため、柳島総鎮守「砂原神明宮」と称された。

柳島村と柳島五か町(柳島町・柳島横川町・柳島出村町・柳島裏町・柳島境町)の総称。

柳島五か町も古くは柳島村と1つの村であったが、元禄年間(1688年-1704年)に町奉行所管轄の町屋となった。

かつては湾のあたりに小島が点在する一帯で、周辺の地名に大島・京島・向島などの島の付く地名が多いのもこのためであり、そのうちの1が柳島と呼ばれていて、柳の木が多かった事に由来していると云う。

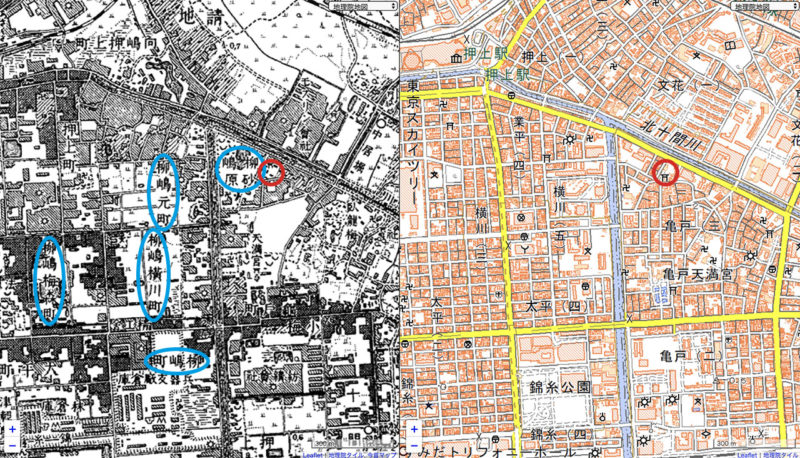

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の本所周辺の切絵図。

上が北の切絵図となっており、当社は図の右に描かれている。

切絵図上には当社が記されていないが赤円で囲ったあたりが当社の鎮座地。

橙円で囲ったのが当社の別当寺であり通称・萩寺の名で知られた「龍眼寺」。

青円で囲った箇所に「柳島村」「柳島町」といった地名を見る事ができる。

当時はかなり広い範囲に柳島の地名が広がっているのが分かり、当社はそうした一帯の総鎮守を担った。

新編武蔵風土記稿に記された当社・疫病除神明

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(柳島村)

神明社

村の鎮守なり。龍眼寺持。これ龍眼寺開山良傳の告有て得る所にして、聖徳太子の作と云。能く疫病を除く験あるをもて疫病除神明と云。

柳島村の「神明社」と記されているのが当社。

「龍眼寺」が別当寺であった事が記してあり、「龍眼寺」開山の良博が霊夢によって得た、聖徳太子作の御神像を御神体としている旨も記してある。

古くから疫病除けの霊験があると知られていたようで「疫病除神明」とも称されたと云う。

明治以降の歩み・国内初鉄筋コンクリート造の社殿

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

これを機に現在の「天祖神社」へ改称。

これを機に現在の「天祖神社」へ改称。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、横十間川より西の柳島村は東京市本所区に編入され柳島を冠する町名も増え、横十間川より東の区域は亀戸村と合併する形で南葛飾郡亀戸村となった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社周辺に「柳嶋砂原」とあり、一帯が砂原と呼ばれていた事から当社は「砂原神明宮」と称されていた。

大正四年(1915)、亀戸町が町名を再編。

これにより大字として残っていた柳島は消滅。

昭和四年(1929)、日本初の鉄筋コンクリート造による社殿を造営。

東京大空襲などの戦火にも耐え、この社殿が現存。

東京大空襲などの戦火にも耐え、この社殿が現存。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって甚大な被害を受ける。

しかし鉄筋コンクリート造による社殿のみ焼失を免れ数百人の命を救ったと云う。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十三年(1968)、住居表示実施によって亀戸町が亀戸となる。

既に大字としては消滅していた柳島の地名は継承される事なく、行政町名としては消滅した。

柳島の名は、今は都電や都バスの停留所、柳島小学校などに残る。

当社も「柳島総鎮守」を称する事で、旧地名の保全に一役買っている。

現在は亀戸七福神の福禄寿も担う。

境内案内

亀戸天神の北側・浅草通りの南側に鎮座

最寄駅は幾つかあるがいずれも10分以上の距離。

「亀戸天神社」の北側に鎮座するため、合わせて参拝に訪れる方も多い。

浅草通り沿いに鎮座しているが、浅草通りは境内の裏手となるため南側の住宅街が表参道。

浅草通りには「柳島総鎮守天祖神社」の看板が掲げられているので、その看板に従うと表参道へ到着する。

南側に表参道。

立派な大鳥居。

立派な大鳥居。

社号碑には「天祖神社」とあり、大正五年(1916)に建立。

社号碑には「天祖神社」とあり、大正五年(1916)に建立。

緑に囲まれた境内・一対の獅子山

大鳥居を潜ると緑に囲まれた境内。

参道の右手に展示所。

参道の右手に展示所。

例祭の写真や神社や氏子町会による手ぬぐいなどが展示されている。

例祭の写真や神社や氏子町会による手ぬぐいなどが展示されている。

その先、右手に手水舎。

手水舎には可愛らしい童子の姿。

手水舎には可愛らしい童子の姿。

当社の境内には至るところに童子像が置かれている。(詳しくは後述)

当社の境内には至るところに童子像が置かれている。(詳しくは後述)

参道を進むと二之鳥居。

2024年4月参拝時には鳥居横に鉢植えの藤。

2024年4月参拝時には鳥居横に鉢植えの藤。

季節を楽しめる境内。

季節を楽しめる境内。

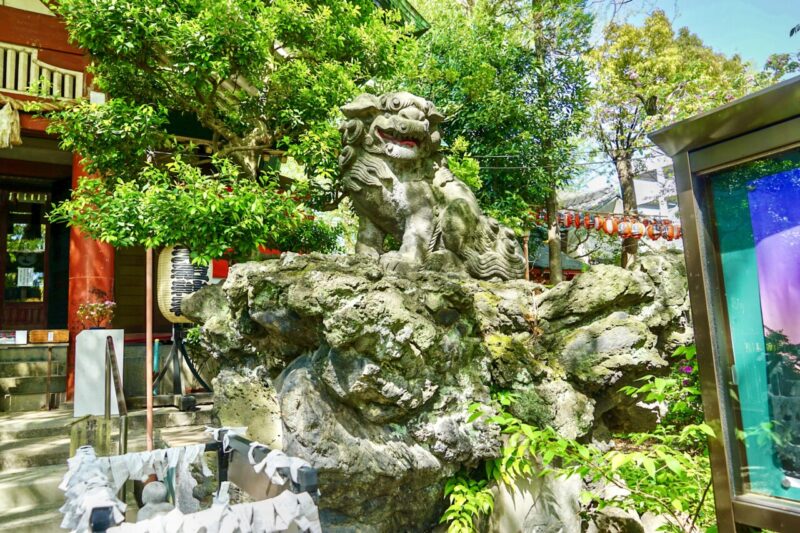

参道にある一対の狛犬は獅子山型。

昭和五年(1930)に奉納された狛犬。

昭和五年(1930)に奉納された狛犬。

戦火で境内の多くが焼失した中でも、こうした石物は現存している。

戦火で境内の多くが焼失した中でも、こうした石物は現存している。

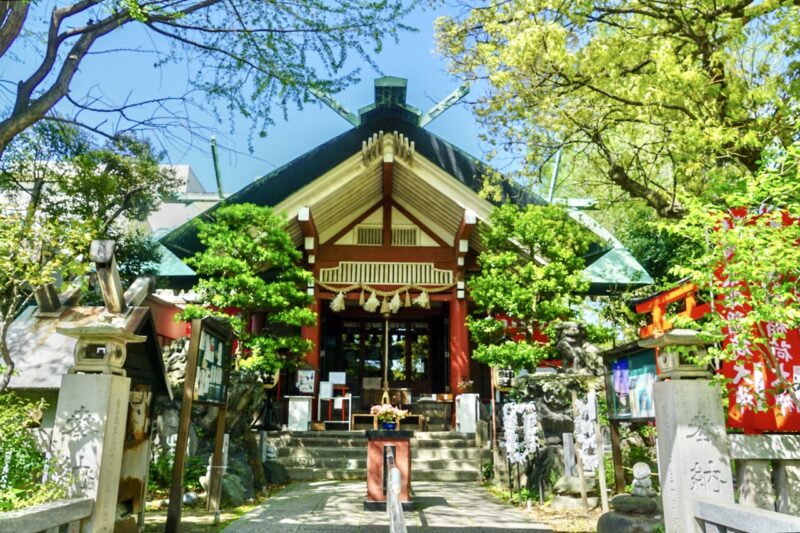

日本初の鉄筋コンクリート造社殿

参道の正面に社殿。

昭和四年(1929)、日本初の鉄筋コンクリート造による社殿として造営。

昭和四年(1929)、日本初の鉄筋コンクリート造による社殿として造営。

造営に至るまでは反対意見も多かったと云うが、結果的に戦災によって境内の多くが焼失の憂き目となる中、この社殿は焼失を免れ数百人の命を救ったと云う。

造営に至るまでは反対意見も多かったと云うが、結果的に戦災によって境内の多くが焼失の憂き目となる中、この社殿は焼失を免れ数百人の命を救ったと云う。

実は内部は総檜造りになっていて木造だが、外部を鉄筋コンクリート造にしている。

実は内部は総檜造りになっていて木造だが、外部を鉄筋コンクリート造にしている。

こうした鉄筋コンクリート造の社殿は防災建築として注目を集め、その後はこうした社殿が少しずつ増えていく事になる。

こうした鉄筋コンクリート造の社殿は防災建築として注目を集め、その後はこうした社殿が少しずつ増えていく事になる。

東京大空襲の際に、氏子地域は火の海と化したと云い、焼失を免れた当社の社殿にて数百の命が助かったと云う。

助かった反面、何倍もの命も失われており、境内の右手に招魂碑が置かれている。

助かった反面、何倍もの命も失われており、境内の右手に招魂碑が置かれている。 その御魂を祀る招魂碑。

その御魂を祀る招魂碑。境内社の太郎稲荷神社・樋口一葉『たけくらべ』の舞台

社殿の右手に境内社の太郎稲荷神社。

鳥居の手前に力石。

鳥居の手前に力石。

太郎稲荷神社は、柳川藩立花家の下屋敷の邸内社を江戸末期に遷座させたものと伝わる。

太郎稲荷神社は、柳川藩立花家の下屋敷の邸内社を江戸末期に遷座させたものと伝わる。

邸内社だった頃から江戸庶民から信仰を集め、一般開放も行っていたと云う。

邸内社だった頃から江戸庶民から信仰を集め、一般開放も行っていたと云う。

筑後国に存在した藩で、藩庁は柳川城(現・福岡県柳川市)。

藩主・立花家は10万9千石の外様大名で、初代は戦国武将として知られる立花宗茂(たちばなむねしげ)。

この太郎稲荷神社は樋口一葉の『たけくらべ』に登場する神社としても知られる。

主人公が太郎稲荷神社に商売繁盛の願掛けに行く場面ある。

主人公が太郎稲荷神社に商売繁盛の願掛けに行く場面ある。

めづらしい事、此炎天に雪が降りはせぬか、美登利が學校を嫌やがるはよく/\の不機嫌、朝飯がすゝまずば後刻(のちかた)に鮨(やすけ)でも誂へようか、風邪にしては熱も無ければ大方きのふの疲れと見える、太郎樣への朝參りは母さんが代理してやれば御免こふむれとありしに、いゑ/\姉さんの繁昌するやうにと私が願をかけたのなれば、參らねば氣が濟まぬ、お賽錢下され行つて來ますと家を驅け出して、中田圃の稻荷に鰐口(わにぐち)ならして手を合せ、願ひは何ぞ行きも歸りも首うなだれて畔道づたひ歸り來る美登利が姿、それと見て遠くより聲をかけ、正太はかけ寄りて袂を押へ、美登利さん昨夕は御免よと突然(だしぬけ)にあやまれば、何もお前に謝罪(わび)られる事は無い。(『たけくらべ』より)

明治に活躍した女性小説家。

生活に困窮しながらも僅か1年半で『たけくらべ』『大つごもり』『にごりえ』『十三夜』などの作品を発表。

24歳6ヶ月の若さで肺結核により死去。

平成十六年(2004)から日本銀行券の五千円紙幣の表面に採用されている事でも広く知られる。

亀戸七福神の福禄寿を担う

手水舎の裏手にも境内社。

人望福徳の神とされる福禄寿を祀る。

人望福徳の神とされる福禄寿を祀る。

亀戸駅・亀戸水神駅周辺の三神社と三寺院に祀られている七福神。

正月の七福神巡りでは亀戸の地名にちなんだ絵合わせ「亀甲七福神あわせ」が行われる。

色紙・絵あわせ台紙・御神体(お姿)の授与は元日から1月7日まで(有料)。

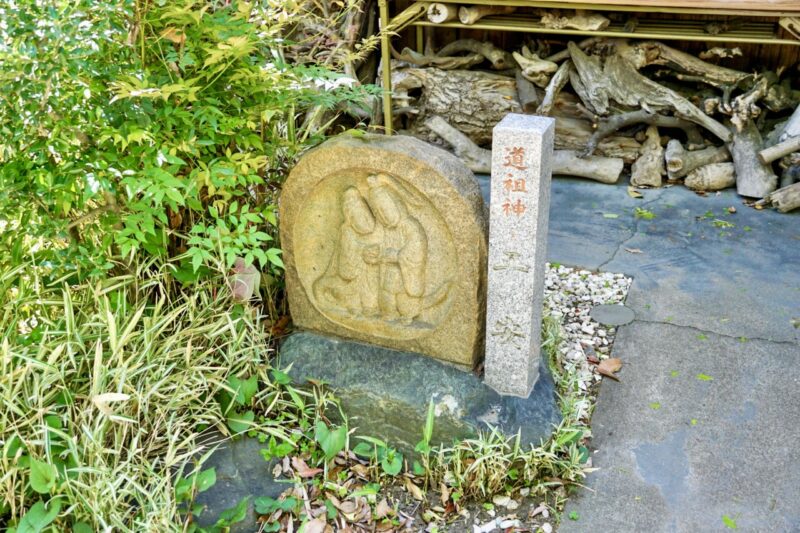

数多くの道祖神や童子の石像

境内には数多くの道祖神や童子の石像が置かれているのが特徴。

鳥居を潜ってすぐにからあちこちで出迎えてくれる童子。

鳥居を潜ってすぐにからあちこちで出迎えてくれる童子。

童子にはそれぞれに名前が付けられていて可愛らしい。

童子にはそれぞれに名前が付けられていて可愛らしい。

全て異なる造形をしているので、色々と見て回るのも面白い。

全て異なる造形をしているので、色々と見て回るのも面白い。

中には「あゆみ」としてはいはいをする童子も。

中には「あゆみ」としてはいはいをする童子も。

童子と同様に数多くあるのが道祖神。

こちらにもそれぞれ名前が付けられている。

こちらにもそれぞれ名前が付けられている。

村や部落の境にあって、他から侵入するものを防ぐ神。

塞の神(さえのかみ)も同じ神とされる。

御朱印・太郎稲荷や亀戸七福神の御朱印も

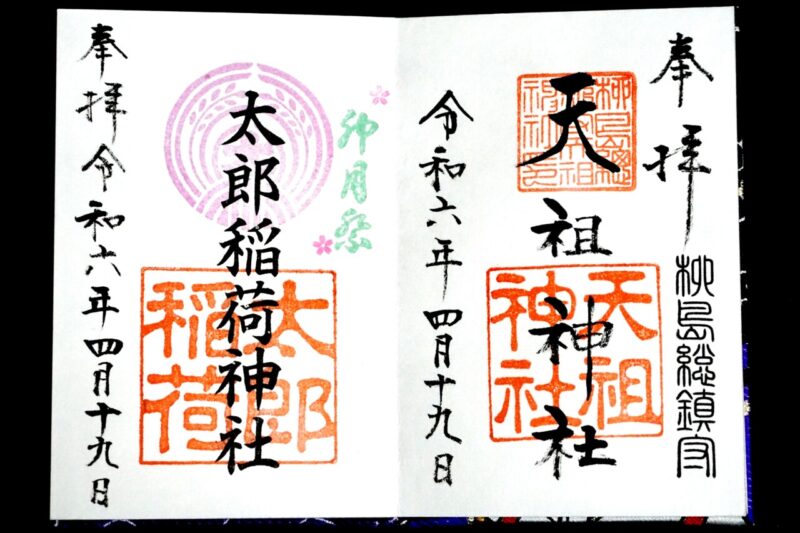

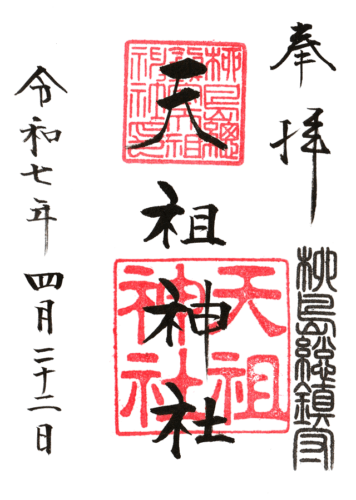

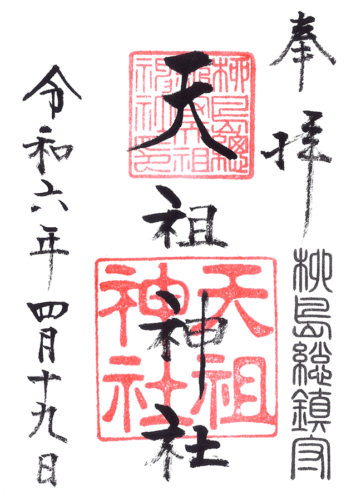

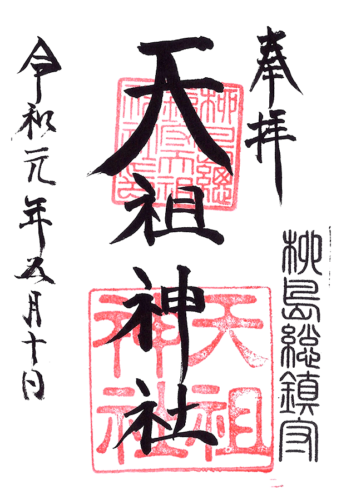

上に「柳島総鎮守天祖神社印」、下に「天祖神社」の朱印。

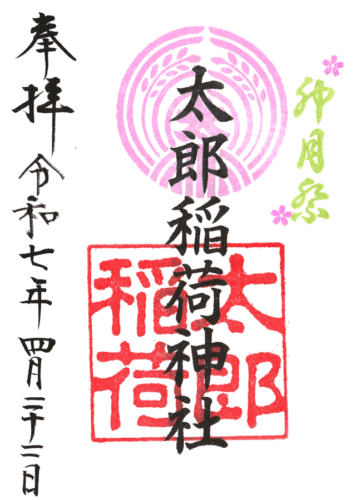

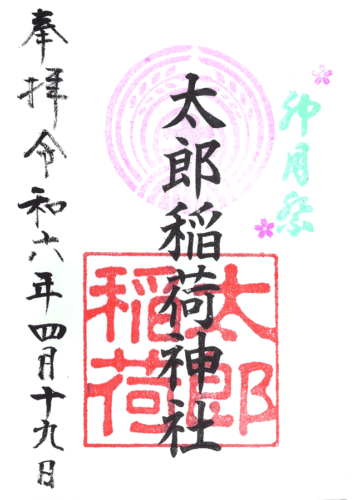

左は境内社「太郎稲荷神社」の卯月祭限定御朱印。

左は境内社「太郎稲荷神社」の卯月祭限定御朱印。

歩射と獅子頭神輿・2種類の御朱印帳

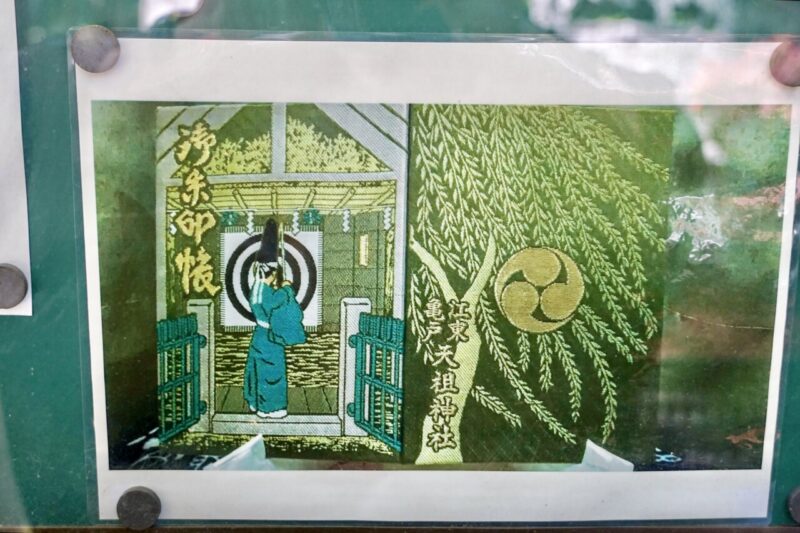

オリジナル御朱印帳も用意。

緑を基調として例祭で行われる歩射の様子が描かれたデザイン。

緑を基調として例祭で行われる歩射の様子が描かれたデザイン。

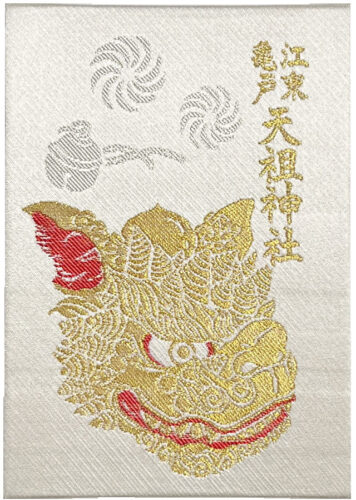

筆者が頂いたのは獅子頭神輿の御朱印帳。

白を基調として火伏せ・災難除けのシンボルである当社の獅子頭神輿をデザイン。

白を基調として火伏せ・災難除けのシンボルである当社の獅子頭神輿をデザイン。

所感

柳島の総鎮守である当社。

現在は行政町名としては消滅してしまった柳島と云う地名。

当社が柳島総鎮守を称する事で、旧地名の保存に一役買っているものと思う。

日本初とされる鉄筋コンクリート造の社殿は、造営にあたり反対意見も根強かったと聞くが、結果的に東京大空襲での焼失を免れ、多くの人々の命を救ったのも素晴らしいエピソード。

江戸時代の地誌にも「疫病除神明」と記されているように、古くから疫病除けの神社として知られた当社は、社殿のエピソードから災難除けの神社としても崇敬を集めている。

柳島の歴史を伝え、多くの人々からの崇敬を集めるよい神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※祭事に応じて限定御朱印を用意。

※境内社「太郎稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※亀戸七福神・福禄寿の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが2024年参拝時には500円に変更。

- 通常

- 太郎稲荷神社/卯月祭

- 通常

- 太郎稲荷神社/卯月祭

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を2種類用意。

白を基調として火伏せ・災難除けのシンボルである当社の獅子頭神輿をデザイン。

裏面には「江東亀戸天祖神社」の文字。

他に緑を基調として歩射の様子が描かれた御朱印帳も用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 境内掲示

参拝情報

参拝日:2025/04/22(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/04/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/05/10(御朱印拝受)

コメント