神社情報

東大島神社(ひがしおおしまじんじゃ)

御祭神:天照皇大神・牛島大神・稲荷大神

社格等:─

例大祭:8月第1金曜・土曜・日曜

所在地:東京都江東区大島7-24-1

最寄駅:東大島駅

公式サイト:http://www.higashiooshima.org/

御由緒

江戸時代中期に小名木川水運をもとに村々が栄え、その鎮守様として五つの神社(永平神社・子安神社・小名木神社・北本所牛島神社・南本所牛島神社)が建てられました。町の発展とともに神社も賑わいを増し、お祭り・行事なども盛大におこなわれていましたが、昭和20年3月10日の東京大空襲により町並み全てが灰燼と化し、社殿・社史ともに焼失しました。

町並みの復興とともに神社再建の声があがり、昭和27年に五社を合併し現鎮座地に社殿が建立され、翌28年には竣工記念大祭が盛大に執り行われました。

町並みも整備され、もとの賑わいを取り戻すも、月日とともに社殿等の傷み多く現れ、昭和53年に現社殿・参集殿が建てられました。

平成14年には御鎮座50年事業として社殿の修復、平成19年には境内玉垣改修工事等も行われ、皆様方をすがすがしくお迎えし、よりいっそう神様の御神徳をいただける神社となりました。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2018/05/25

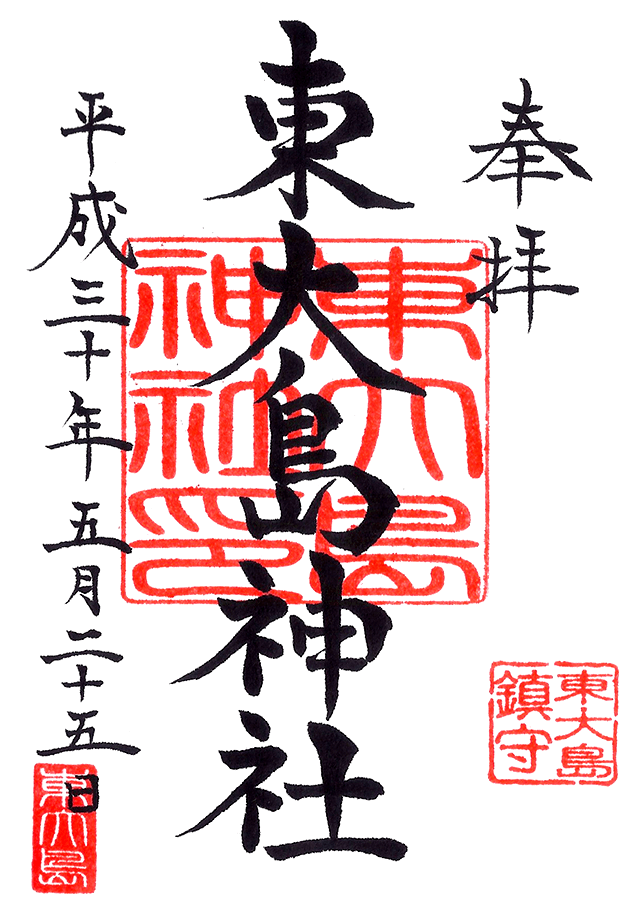

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

戦後に5社が合併した東大島地区の鎮守

東京都江東区大島に鎮座する神社。

かつて東大島地区に鎮座していた5つの神社(無格社)が戦災で焼失。

戦後になり5社を合祀して創建された歴史を持ち、東大島地区の鎮守とされる。

氏子地域は大島5-6丁目の一部と、大島7-9丁目の全域となる。

綺麗に整備された境内には、消失した5社より集められた文化財が置かれていたりと、戦後創建ながら東大島地区の歴史の一端を伝える。

江戸時代に創建した5つの神社

当社の創建は、昭和二十四年(1949)と戦後。

戦災によって焼失した東大島地区の鎮守5社が合祀され、創建した歴史をもつ。

当時の東大島地区には、深川出村・平方村・小名木村・北本所出村・南本所出村の5か村が存在。

それぞれに鎮守の神社が置かれ、それら5つの神社は以下の通り。

旧深川出村鎮守。

慶長六年(1601)創建、御祭神は宇迦能魂神で稲荷信仰の神社。

「永平稲荷」とも称され信仰を集めた。

旧平方村鎮守。

万治年間(1658年-1661年)創建、御祭神は宇迦能魂神で稲荷信仰の神社。

旧小名木村鎮守。

元禄元年(1688)創建、御祭神は宇迦能魂神で稲荷信仰の神社。

これらは江戸時代の初期に東大島地区が開拓された際、鎮守として創建したと見られる。

いずれも村の発展と共に賑わいを増し、祭事も盛んに行われていたと云う。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には、5か村のうち平方村・小名木村・北本所出村・南本所出村を記してあり、そのうち「小名木神社」と「子安神社」についての記述がある。

(小名木村)

稲荷社

村の鎮守なり。寶塔寺持。

小名木村の「稲荷社」と記されているのが「小名木神社」。

小名木村の鎮守であった事と、「宝塔寺」(現・大島8丁目)が別当寺だった事が記されている。

(平方村)

稲荷社

村の鎮守なり。小名木村寶塔寺持。

神木這松。囲八・九尺。根底より長五間程地面に横たはりて半地に埋れり。其先より折曲て直立し、高四尺余に及べり。此木昔大猷院殿御遊暦の時早く上覧に入しと云。近くは文化七年二月御鷹狩の時上覧ありて奇木なりとの仰ありしとなり。

平方村の「稲荷社」と記されているのが「子安神社」。

平方村の鎮守であった事と、「小名木神社」と同様に「宝塔寺」(現・大島8丁目)が別当寺だった事が記されている。

注目すべきは「子安神社」にあったと云う御神木で、図付きで描かれている。

左手の「稲荷社」が平方村鎮守の「子安神社」。

右の「這松」が当地のシンボルにもなっていた松の大木。

このように各社それぞれ伝承や信仰を持ち、村の人々から大切にされていた神社なのが窺える。

明治地図の東大島地区・東京大空襲で5社が焼失

明治になり神仏分離。

5つの神社はいずれも無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって、小名木村・平方村・六間堀出村・中之郷出村・大島町・深川出村・南本所出村・北本所出村・大島村など多くの村が合併し、大島村が成立。

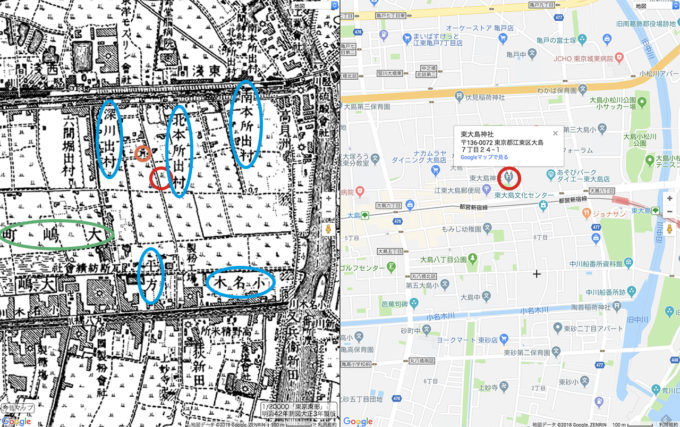

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地。

当社はまだ創建前なので現在地は田畑になっている。

青円で囲っているのが、当時の古い地名で、深川出村・北本所出村・南本所出村・平方・小名木といった地名を見る事ができ、この一帯を東大島地区と呼ぶ。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって一帯は焼け野原となる。

東大島地区の5社全てが焼失。

戦後に5社が合併して東大島神社が創建

昭和二十四年(1949)、焼失した東大島地区5社が合併し「東大島神社」が創建。

戦後の復興途上において5社それぞれが再建するのは困難だったため、各社の総代や有志、更には「牛嶋神社」「猿江神社」宮司協力の元、5社合併した上で再建するに至った。

戦後の復興途上において5社それぞれが再建するのは困難だったため、各社の総代や有志、更には「牛嶋神社」「猿江神社」宮司協力の元、5社合併した上で再建するに至った。

昭和二十七年(1952)、社殿を造営。

昭和二十八年(1953)、社殿竣工記念大祭が行われた。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

昭和五十三年(1978)、現在の社殿が竣工。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

東大島地区の町中に佇む鎮守・戦前の2つの鳥居

最寄り駅の東大島駅から、新大橋通りを西へ5分ほどの距離。

途中、やや北に入った町中の路地に鎮座している。

南に面して表参道。

南に面して表参道。

平成十九年(2007)に改修が行われた玉垣で囲まれた境内。

平成十九年(2007)に改修が行われた玉垣で囲まれた境内。

表参道の鳥居は明治四十一年(1908)の銘があり、江東区有形民俗文化財に指定。

表参道の鳥居は明治四十一年(1908)の銘があり、江東区有形民俗文化財に指定。

一方で西側にも参道。

こちらは大正四年(1915)に奉納された鳥居で、こちらも江東区有形民俗文化財。

こちらは大正四年(1915)に奉納された鳥居で、こちらも江東区有形民俗文化財。

参道の左手(社殿の向かい)に手水舎。

綺麗に水が張られていて立派な水盤。

綺麗に水が張られていて立派な水盤。

綺麗な新社殿・躍動感のある狛犬

社殿は昭和五十三年(1978)に造営されたもの。

昭和二十七年(1952)に再建された旧社殿だが、老朽化のため現在の社殿が造営。

昭和二十七年(1952)に再建された旧社殿だが、老朽化のため現在の社殿が造営。

鉄筋コンクリート造によるものでバランスの取れた社殿。

鉄筋コンクリート造によるものでバランスの取れた社殿。

境内には草木が多く植えられ美しい景観を保っている。

境内には草木が多く植えられ美しい景観を保っている。

平成十四年(2002)には社殿修復と、ご鎮座五十周年記念大祭が行われた。

平成十四年(2002)には社殿修復と、ご鎮座五十周年記念大祭が行われた。

社殿の前には一対の狛犬。

獅子山にいるかのような動きのある造形。

獅子山にいるかのような動きのある造形。

躍動感のある狛犬で力強い。

躍動感のある狛犬で力強い。

東大島地区の歴史を伝える文化財・石造物

西参道の鳥居を潜って右手には、古い歴史を伝える文化財が多く置かれている。

戦災で焼失した5社より集められ当社に置かれたもので、詳細は戦火で史料が焼失して不明なものも多い。

戦災で焼失した5社より集められ当社に置かれたもので、詳細は戦火で史料が焼失して不明なものも多い。

正面にあるのが豊栄社で「小名木神社」にあったもの。

文化二年(1805)の銘が残る。

文化二年(1805)の銘が残る。

その左手には文政六年(1823)の銘がある六角石塔。

こちらも「小名木神社」にあったと云う。

こちらも「小名木神社」にあったと云う。

右手には水神宮の石祠。

宝暦十一年(1761)造で同様に「小名木神社」にあったもの。

宝暦十一年(1761)造で同様に「小名木神社」にあったもの。

その左隣には庚申塔があり、「南本所牛島神社」にあったもの。

天明七年(1787)の銘が残り、邪鬼を踏む青面金剛が彫られ、台座には三猿の姿。

天明七年(1787)の銘が残り、邪鬼を踏む青面金剛が彫られ、台座には三猿の姿。

この一画の手前には力石も。

江戸中期頃、当地の村民が力比べをする際に使ったもので五十貫余とある。

江戸中期頃、当地の村民が力比べをする際に使ったもので五十貫余とある。

これらはいずれも江東区有形民俗文化財に指定されている。

戦後に創建した当社であるが、東大島地区の古い歴史も伝えている。

戦後に創建した当社であるが、東大島地区の古い歴史も伝えている。

御朱印は社務所にて・境内は憩いの場

御朱印は社務所にて。

とても丁寧に対応して頂いた。

とても丁寧に対応して頂いた。

江東区の神社や御朱印を頂ける神社が記載された資料も頂いた。

江東区の神社や御朱印を頂ける神社が記載された資料も頂いた。

境内の一画は児童公園のように整備されている。

ベンチで休憩される方も見られ、地域の憩いの場となっているのが窺える。

ベンチで休憩される方も見られ、地域の憩いの場となっているのが窺える。

所感

東大島地区の鎮守である当社。

歴史としては戦後に創建されたものであるが、江戸時代よりある東大島地区の鎮守5社が合併して創建したものであり、東大島地区の歴史を伝える。

戦災によって焼失してしまった5社を、戦後復興の中でそれぞれ再建させるのが難しく、協議の上でこうして再建された当社は、今も地域からの篤い崇敬を集めている。

境内も美しく整備され氏子崇敬者からの気持ちが伝わる。

地域の方が集う、実によい鎮守だと思う。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 西鳥居・社号碑 ]

[ 西鳥居 ]

[ 西参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 社務所 ]

[ 神輿庫 ]

[ 御祭神の碑 ]

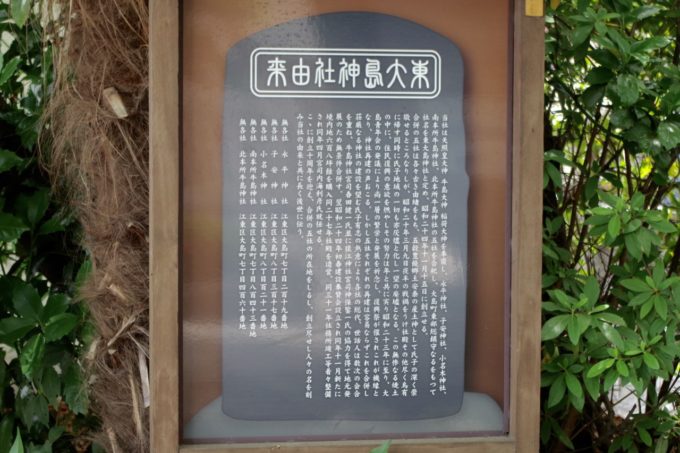

[ 御由緒碑 ]

[ 力石 ]

[ 文化財(境内社) ]

[ 豊栄社石祠 ]

[ 六角石塔 ]

[ 庚申塔 ]

[ 水神宮石祠 ]

[ 案内板 ]

[ 児童公園 ]

コメント