目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧金杉村(根岸)鎮守・元三島神社

東京都台東区根岸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧金杉村(現・根岸周辺)の鎮守。

台東区には当社「元三島神社」を含め、「三島神社(下谷)」「本社三島神社」と「三島神社」の社号が付く神社が3社鎮座していて、いずれも同一の御由緒を有する元々は1つの神社であった。

鶯谷駅歓楽街(ホテル街)の一画に鎮座しているのが特徴で、鶯谷駅ホームからも社殿を望む事ができる。

現在は下谷七福神の寿老神も担う。

神社情報

元三島神社(もとみしまじんじゃ)

御祭神:大山祇命・伊佐那岐命

相殿神:和足彦命・身島姫命・上津姫命・下津姫命

社格等:村社

例大祭:5月第2土・日曜

所在地:東京都台東区根岸1-7-11

最寄駅:鶯谷駅・入谷駅

公式サイト:https://motomishima.jp/

御由緒

当社はご祭神は大山祇命・伊佐那岐命を頂き和足彦命・身島姫命・上津姫命・下津姫命を配祀申すものである。

例大祭はご祭神勧請の時にちなみ5月14日15日とする。(但し現在交通事情により5月第2土曜、日曜とする)

元三島神社はそもそも第六十二代円融天皇の御代に日本総鎮守の称号を賜り、明治においては国幣大社に列せられ、四国唯一の大社、大山祇神社をご本社に頂くものである。

当社の由来は本社大山祇神社のご分霊によるものであり、その源を弘安四年の役に発する。

すなわち弘安四年、勇将河野道有、三島水軍を率いて大山祇神社に必勝の祈を捧げて神恩加護を仰ぎ武功赫々として帰国したところ、夢の中に神のお告げを得て大山祇明神武蔵国勧請の発願を時に、上野山中にあった河野氏の館にご分霊を鎮座申したことに始まったと伝わる。

後、室町の代を通じ社運の隆盛いよいよ募り、江戸の代に入っては徳川家より社領拝領預かるが、慶安三年(1650)三代将軍家光の時金杉村に移転、ついで宝永六年(1709)社地幕府御用地となるに、及び代替地に浅草小揚町を賜って再び遷座の運びとなる。

しかるに、代々金杉村に住む氏子住民から氏神様の地元遊離は誠に不都合と赤誠こもる訴えが起こり、金杉根岸の村民相寄り協議の末、金杉根岸の地の熊野神社と合祀を図りこれを元三島神社と称し今日に至る。

旧社殿は明治四年の再建であるが昭和二十年、戦火で焼失以後、昭和二十二年造営するも老朽著しく、よって昭和五十一年四月新たに造営落成したものである。(境内の掲示より)

歴史考察

上野山内に伊予国一之宮の大山祇神社(三島大明神)を祀り創建

社伝によると、弘安四年(1281)に創建と伝わる。

河野通有によって伊予国一之宮「大山祇神社(三島大明神)」を勧請され創建したと云う。

愛媛県今治市大三島町宮浦に鎮座する神社で、伊予国一之宮。

式内社(名神大社)、旧社格は国幣大社、現在は神社本庁の別表神社。

全国にある「山祇神社(大山祇神社)」の総本社、主祭神の大山祇神は「三島大明神」と称される事から「三島神社」の名で勧請される事も多い。

山の神・海の神・戦いの神として歴代の朝廷や武将から崇敬され「日本総鎮守」とも称された。

伊予水軍の将・河野通有は元寇に際し、氏神である伊予国一之宮「大山祇神社」に戦勝祈願して出陣し多くの武勲を挙げた。

帰陣の際、霊夢によって「武蔵国に三島大明神を勧請せよ」と云うお告げを受け、上野山内(現・上野恩賜公園周辺)の河野氏の館に奉斎したのが始まりと伝えられている。

鎌倉時代中期の伊予国(愛媛県松山市)を拠点とした武将で、鎌倉幕府御家人。

六波羅探題の命を受け国内の水軍を束ね、伊予水軍を率いて元寇(弘安の役)で活躍。

元軍船を攻撃し通有本人は石弓により負傷するも、元船に乗り込み散々に元兵を斬って、元軍の将を生け捕る武勲を挙げた。

元寇の役で武勲を挙げた河野通有の屋敷を訪れた竹崎季長を描いた場面。

右から1番目が竹崎季長で、2番目が河野通有、3番目が嫡子の河野八郎。

通有は烏帽子を着けていないが、河野家では合戦の最中に烏帽子を着けないことが慣わしであったと云った説明書きもされている。

創建時から長らく上野山内(現・上野恩賜公園周辺)に鎮座。

「三島社」と称され地域からの崇敬を集め、室町時代には隆盛を誇った。

寛永寺の建立によって金杉村に遷座

寛永二年(1625)、上野山内(現・上野恩賜公園周辺)に「寛永寺」が建立。

上野山内に鎮座していた当社は遷座を余儀なくされる。

台東区上野桜木にある天台宗関東総本山の寺院。

徳川家光と天海によって徳川将軍家の祈祷所・菩提寺として創建され、江戸時代には天台宗の本山として強大な権勢を誇った。

現在の上野恩賜公園は殆どが寛永寺の敷地であった。

慶安三年(1650)、替地として金杉村(現・根岸周辺)に朱印地4石を与えられて遷座。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

再遷座によって元三島・本社三島・三島(下谷)に分社

宝永六年(1709)、再び社地が御用地とされ替地として浅草小揚町(現・台東区寿)を賜る。

浅草小揚町に遷座する事になり、これが現在の「本社三島神社」(台東区寿4)である。

しかし、金杉村根岸の住民は氏神様が遠くなり困ってしまい、金杉村根岸の氏子一同が協議。

根岸に鎮座していた「熊野社」に分霊を勧請して合祀し「元三島神社」と称した。

これが当社である。

寛永年中(1624年-1625年)に上野山内の社地が御用地として接収された際、替地が与えられるまでの間、「熊野社」に御神体を安置していたと伝わる。

そのため「熊野社」に勧請された三島大明神を「元三島」と称した。

その後、さらに金杉村字金杉町にも「火除稲荷社」社地に分霊を勧請。

これが「三島神社(下谷)」(台東区下谷3)である。

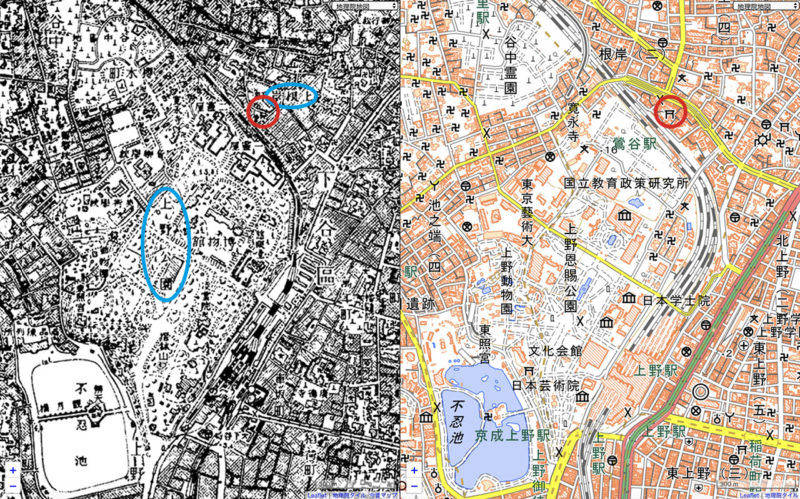

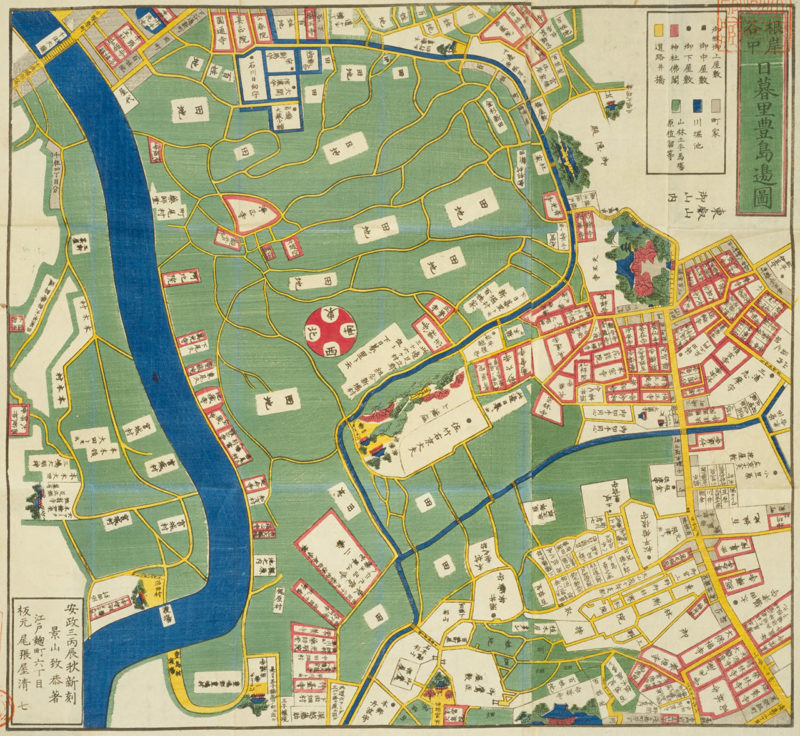

江戸切絵図から見る当社と根岸周辺

江戸時代の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の根岸周辺の切絵図。

左が北の地図で、当社は右上に描かれている。

赤円で囲った箇所に「三島大明神」と記されているのが当社。

当社の南側に「東叡山御山内」とあり、これが「寛永寺」。

当時は「寛永寺」に面した北側に鎮座していた事が分かる。

新編武蔵風土記稿に熊野社として記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(金杉村)

熊野社

里俗に元三島と呼ふ。前にいへる三島社地。寛永年中御用地となり替地を賜はらさる間は神体を仮に此社内に移置けり。故に其比より当社を元三島とは称せりとそ。

金杉村の「熊野社」として記されているのが当社。

「里俗に元三島と呼ふ」とあり、当時から元三島と称されていた事が分かる。

理由としては上述した通り、寛永年中(1624年-1625年)に上野山内の「三島社」の社地が接収された際、替地が与えられるまでの間「熊野社」に御神体を安置していた事から「元三島」と称したとある。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。(後に村社に昇格)

明治四年(1871)、社殿を再建。

明治三十五年(1902)、上根岸町「厳島神社」を合祀。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社近くに上根岸とあり、当社は根岸一帯の鎮守であった。

明治四十五年(1912)、鶯谷駅が開業。

当社に北口側がほぼ隣接するように駅が開業された。

江戸時代の「寛永寺」には、代々京から皇族が駐在。

その中のある皇族が、元禄年間に「江戸の鶯はなまっている」と云い、当時の文化人・尾形乾山に京から鶯を運ばせて、この地域に鶯を放し鶯の名所になったことに由来。

大正十年(1921)、村社に昇格。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿を焼失。

昭和二十二年(1947)、社殿を再建して復興を果たした。

昭和五十一年(1976)、旧社殿の老朽化によって社殿を新造営。

これが現在の社殿となる。

これが現在の社殿となる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は下谷七福神の寿老神を担っている。

境内案内

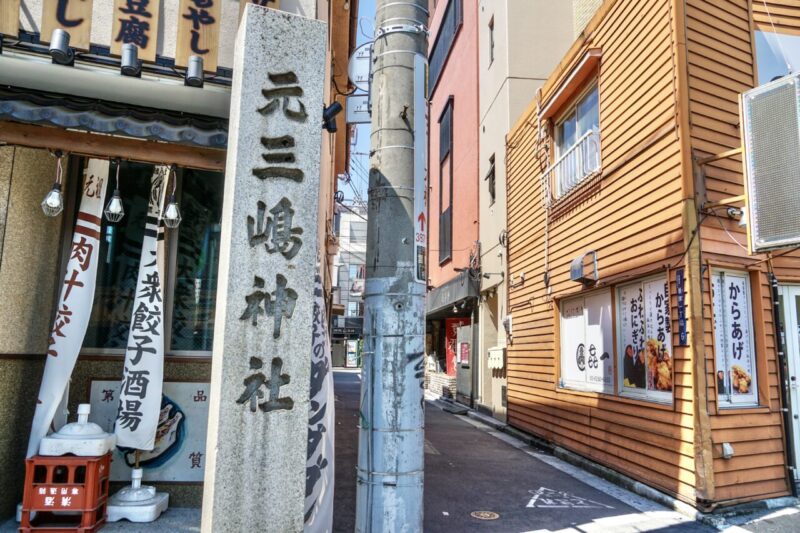

鶯谷駅北口・歓楽街の中に鎮座

最寄駅の鶯谷駅の北口に隣接するように鎮座。(参道へは少し回り道をする必要がある)

社号碑が立っているので、左折して歓楽街に入って行くと参道となる。

社号碑が立っているので、左折して歓楽街に入って行くと参道となる。

神社までの道のりには多くのラブホテルがありラブホテル街の先に鎮座。

神社までの道のりには多くのラブホテルがありラブホテル街の先に鎮座。

路地を進んで行くと石垣に囲まれた境内。

路地を進んで行くと石垣に囲まれた境内。

現代の鶯谷駅周辺らしい立地とは云え、中々に個性的な立地となっている。

現代の鶯谷駅周辺らしい立地とは云え、中々に個性的な立地となっている。

参道には多くの桜・尻上げの狛犬・正岡子規の歌碑

境内に入るとすぐ一之鳥居。

一之鳥居に覆いかぶさるように植えられているのは河津桜でソメイヨシノより早い時期に美しく咲く。

一之鳥居に覆いかぶさるように植えられているのは河津桜でソメイヨシノより早い時期に美しく咲く。

鳥居を潜ってすぐ一対の狛犬。

明治三十五年(1902)に奉納された狛犬。

明治三十五年(1902)に奉納された狛犬。

阿吽共にお尻を突き上げているのが特徴的で、中々に個性的な造形。

阿吽共にお尻を突き上げているのが特徴的で、中々に個性的な造形。

近くに正岡子規の歌碑。

正岡子規は根岸周辺に住んでいた事で知られる。

正岡子規は根岸周辺に住んでいた事で知られる。

明治時代の俳人・歌人。

俳句・短歌・随筆など多方面の創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした。

当社が鎮座していた上根岸に結核で亡くなるまで居を構え、当社や鶯谷・根岸周辺の歌も多く詠んでいる。

木槿咲て 繪師の家問ふ 三嶋前(正岡子規)

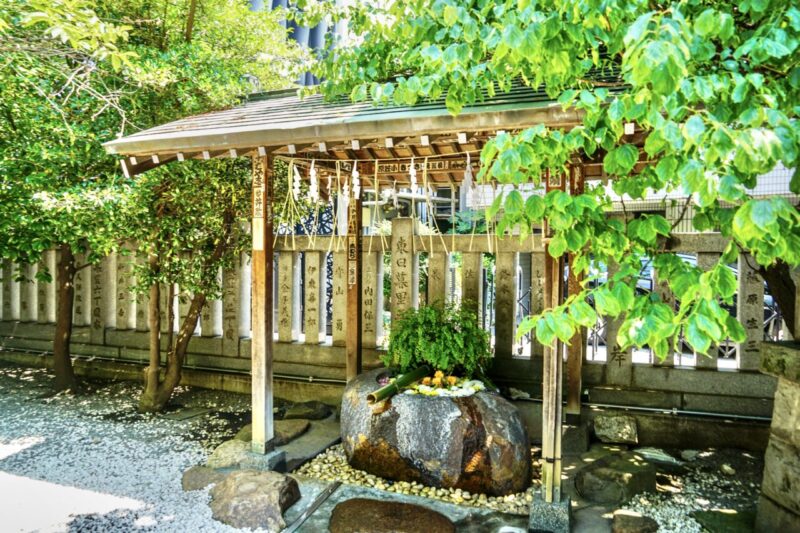

その先に右手に手水舎。

水が流れ身を清める事ができる。

水が流れ身を清める事ができる。

参拝時は花手水に。

参拝時は花手水に。

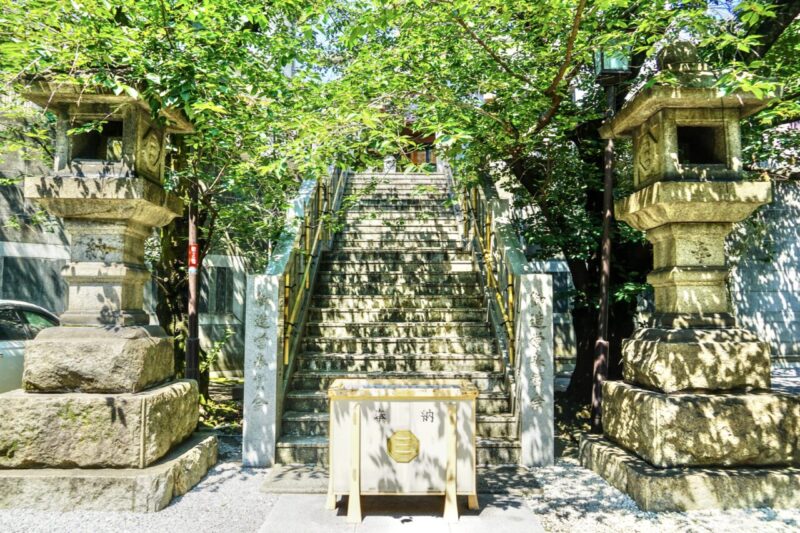

参道の先には石段があり2階部分へ上がる事ができるようになっている。

この石段の両脇にあるのがソメイヨシノで桜の時期になると美しく咲き誇る。

この石段の両脇にあるのがソメイヨシノで桜の時期になると美しく咲き誇る。

石段の上の2階部分にある社殿

石段の上、2階部分に社殿と社務所を構える構成。

石段の先に二之鳥居。

石段の先に二之鳥居。

そのすぐ先に社殿。

そのすぐ先に社殿。

手狭な境内を有効活用するための造りと云える。

手狭な境内を有効活用するための造りと云える。

旧社殿は戦後すぐに再建されたものであったが老朽化によって建て替え。

旧社殿は戦後すぐに再建されたものであったが老朽化によって建て替え。

昭和五十一年(1976)に再建された鉄筋コンクリート造の社殿。

昭和五十一年(1976)に再建された鉄筋コンクリート造の社殿。

手狭な社地ながら綺麗に維持された中々に立派な社殿となっている。

手狭な社地ながら綺麗に維持された中々に立派な社殿となっている。

拝殿前に一対の狛犬。

社殿の造営に合わせて昭和五十一年(1976)に奉納されたもの。

社殿の造営に合わせて昭和五十一年(1976)に奉納されたもの。

岡崎現代型のよく見る造形だが、どこかデフォルメ化されていてアニメに出て来そうな表情。

岡崎現代型のよく見る造形だが、どこかデフォルメ化されていてアニメに出て来そうな表情。

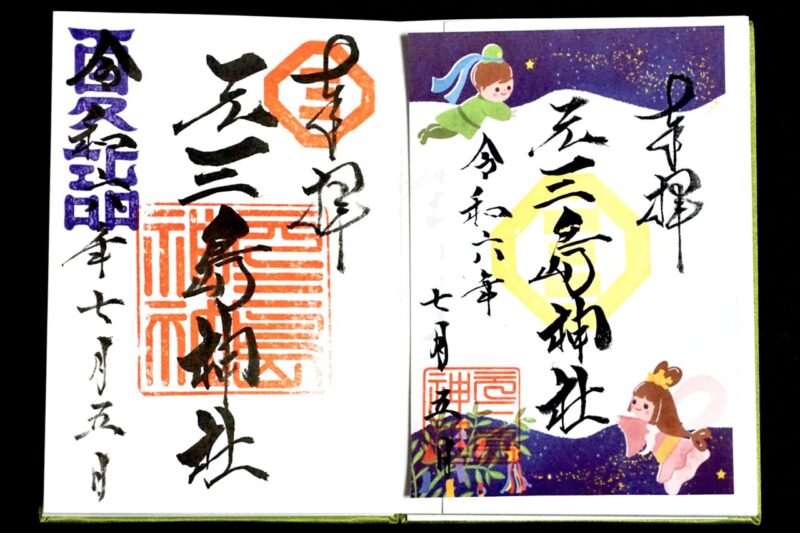

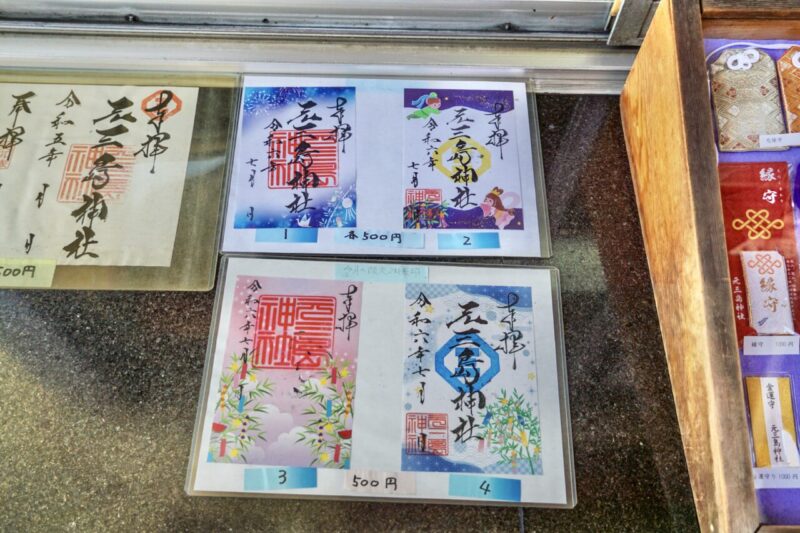

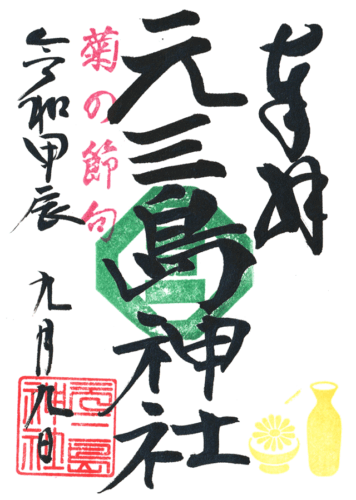

月替り御朱印・限定御朱印も

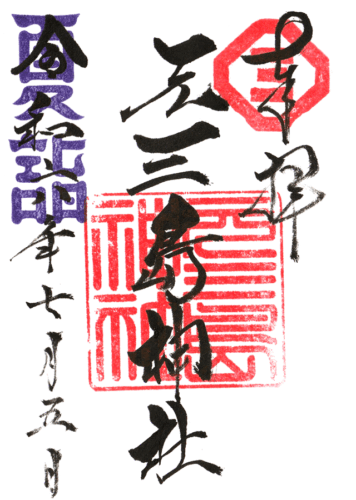

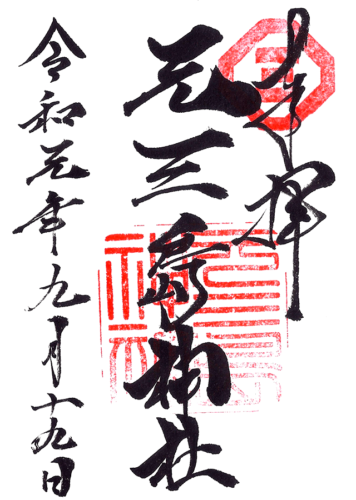

御朱印は中央に「元三島神社」の朱印、折敷に三文字の社紋。

毎月月替りの書き置き御朱印も用意している。

毎月月替りの書き置き御朱印も用意している。

2024年7月の月替り御朱印。

2024年7月の月替り御朱印。

2019年参拝時はオリジナル御朱印帳も用意していた。

吉祥柄である青海波に神使とされる白鷺をデザイン。

吉祥柄である青海波に神使とされる白鷺をデザイン。

所感

根岸周辺の鎮守とされる「元三島神社」。

古くは上野山内に創建された「三島神社」で、その後遷座した歴史を持つ。

遷座をきっかけに「本社三島神社」「元三島神社」「三島神社(下谷)」と3社が分社しており、いずれも台東区に鎮座。

現在は鶯谷駅のラブホテル街がある歓楽街に鎮座するが、かつての根岸は文人の住む里で知られていた。

こうした立地の中で、手狭な社地でも桜のある境内や2階部分をうまく利用したりと創意工夫されている。

根岸や「三島神社」の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※月替りの御朱印や五節句や例大祭などに合わせて限定御朱印を用意。

※下谷七福神・寿老神の御朱印もあり。

- 重陽の節句

- 夏詣

- 2024年7月

- 通常

御朱印帳

初穂料:1,400円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

吉祥柄である青海波に神使とされる白鷺をデザイン。

※2019年参拝時の情報。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2024/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/05(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/09/19(御朱印拝受)

コメント