目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

馬喰町初音ノ森鎮守・隅田川を挟んだ儀式殿と本社

東京都中央区東日本橋と東京都墨田区千歳に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧馬喰町の鎮守。

隅田川を挟む形で、中央区東日本橋に儀式殿・墨田区千歳に本社が鎮座。

創建の地は儀式殿のあたりで初音の里とも初音ノ森とも称されたが、明暦の大火の後に本社がある場所へ遷座した経緯があり、戦後になり旧地に飛地境内社を建立、後に儀式殿を備えたビルへ建て替えを行った。

御朱印は儀式殿に置かれており、社務なども儀式殿で行う場合が多い。

現在は「江島杉山神社」の兼務社となっている。

神社情報

初音森神社(はつねもりじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂神

社格等:─

例大祭:4月12日

所在地:東京都中央区東日本橋2-27-9(儀式殿)/東京都墨田区千歳2-4-8(本社)

最寄駅:浅草橋駅・馬喰町駅・馬喰横山駅・東日本橋駅(儀式殿)/森下駅・両国駅(本社)

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/hatsunemorijinja/

御由緒

当神社は元弘年間(1330年頃)に創祀され、豊受比売命(宇迦之魂神)を祀る。文明年中太田道灌公により大社殿が建てられた。当時初音之里と呼ばれ奥州街道添い樟木等の生い茂った森、すなわち後の初音の森が現在の馬喰町靖国通り交差点の辺りであった。尚この処を初音の里と稱え日本橋四之部、馬喰町、横山町はその中心に位置し、社殿建立によって付近の産土神として信仰をあつめた。天文二十年(1551)社前に馬場が出来、初午祭には馬追いの催し等が行われ、天正日記に初音の馬場を当時の博労(馬喰)高木源兵衛預りの記録がある。徳川幕府の入府後、この所が見附番所(浅草見附門)建設にあたり境内地の半分程が削られ、更に明暦三年の大火後、その別当地(神社をお守りする寺:西光寺)も関東郡代屋敷地となり、現在本社(初音森神社)のある墨田区千歳に替え地を拝領し遷宮、今日に及ぶ。昭和二十三年旧蹟の一部であるこの所(現地)に神社を建立し、昭和48年12月新殿及び儀式殿を近代建築とした。(儀式殿境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代末期に花山院師賢によって創建

社伝によると、元寇年間(1331年-1334年)に創建されたと伝わる。

藤原師賢(ふじわらのもろかた)とも称される鎌倉時代後期の公卿・歌人。

後醍醐天皇の側近として、鎌倉幕府を打倒し朝権を回復する討幕計画に参加。

幕府軍との攻防の既に敗走し拘束され、下総国(現・千葉県)へ遠流の処分となり下総国で薨去している。

※千葉県成田市には師賢を祀る「小御門神社」が鎮座している。

口碑によると、鎌倉幕府に拘束された師賢は下総国へ配流となり、下総国へ向かう途中、初音ノ森と称された当地(現在の儀式殿周辺)に祠を奉斎したとされる。

初音森(はつねもり)の由来は鶯(うぐいす)

現在儀式殿があるあたり(中央区東日本橋)は、古くは初音ノ森と称された地域であった。

「初音」とは鳥や虫の季節の最初の鳴き声を云う。

古くから詩歌では「初音=鶯」として詠まれていた。

当地には鶯が多く棲んでいた森があったと云い、その事から当地は「初音ノ森(はつねのもり)」と呼ばれ、当社の社号「初音森神社」もこれに由来する。

初音ノ森に創建された当社は「初音稲荷」と称された。

当時はまだ小さな祠であったと云う。

太田道灌によって社殿が造営・初音の里の鎮守

文明年間(1469年-1487年)、太田道灌により社殿が造営される。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

創建時は小さな祠だった当社が道灌によって社殿を有する神社となった。

社殿が建立された事で、初音の里の産土神・氏神として信仰を集めるようになったと云う。

社前に馬場が整備・馬喰町(ばくろちょう)の由来

天文二十年(1551)、当社の社前に馬場が整備。

「初音稲荷」と称された当社に因み「初音の馬場」と称された。

お稲荷様の例祭である初午祭には馬追いも行われていた。

馬場が整備された事で、馬で商いをする博労が集まる町となる。

牛や馬の仲買商人。

産地から牛馬を買い取り馬相鑑定をし売りさばく。

中国で馬の目利きをする名人を「伯楽(はくらく)」と呼び、それが転じて日本では博労(ばくろう)と呼ばれたと云う。

天正十八年(1590)に関東移封によって徳川家康が江戸入りすると、博労頭として高木源兵衛が当地に居住し馬場を管理する事となり、当地一帯は次第と馬喰町と呼ばれるようになっていく。

当初は博労町(ばくろうちょう)と記されていた。

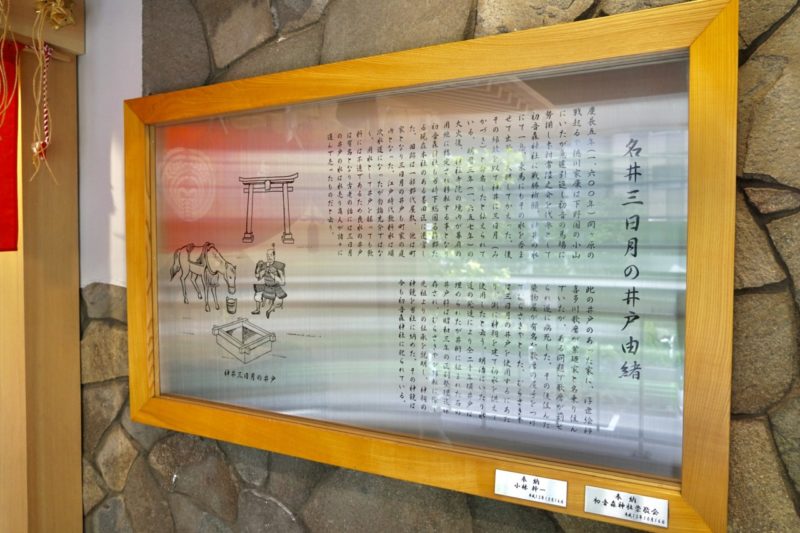

関ヶ原の戦いでは徳川家康が軍勢を整え戦勝祈願

慶長五年(1600)、天下分け目の戦い「関ヶ原の戦い」が勃発。

合戦へ出陣する徳川家康は、「初音の馬場」で軍勢を整えたと云う。

また当社へ使者を遣わし戦勝祈願を行った。

慶長五年(1600)に、美濃国不破郡関ヶ原(現・岐阜県不破郡関ケ原町)を主戦場として行われた戦い。

毛利輝元を総大将とし石田三成を中心に結成された西軍、徳川家康を中心に構成された東軍の両陣営が戦い、東軍が勝利を収めた。

結果的に勝者である徳川家康は権力を手に入れ、徳川幕府への道筋が開かれる事となった。

その際、家康は愛馬の三日月に井戸の水を飲ませ出発。

こうした伝承からこの井戸を「三日月の井戸」と呼んだ。

こうした伝承からこの井戸を「三日月の井戸」と呼んだ。

現在は「名馬 三日月」として三日月の像が奉納されている。

現在は「名馬 三日月」として三日月の像が奉納されている。

明暦の大火によって隅田川を渡った先に遷座

寛永十三年(1636)、江戸城警護のため浅草見附門(現・浅草橋周辺)が建設。

当社の社地は半分ほど接収される事となった。

江戸城に置かれた見附(見張り番所)のうちの主な36か所を総称する。

そのうちの1つである浅草見附の門は、枡形の門で「浅草御門」と呼ばれ、警護人を置いて浅草観音や遠くは奥州へ往来する人々を取り締まった。

正保年間(1645年-1648年)、正式に町名が馬喰町に改められる。

当社は馬喰町や隣接する横山町の鎮守を担った。

明暦三年(1657)、明暦の大火が発生。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む、江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に、江戸の都市改造が行われる事となった。

江戸の都市改造の一環として、当社の社地が関東郡代屋敷用地とされ、遷座を余儀なくされる。

万治二年(1659)、替地として隅田川を渡った先の現在本社がある地を拝領し遷座。

氏子はそのまま残されたため、隅田川を挟む形で氏子と神社が離れる形となった。

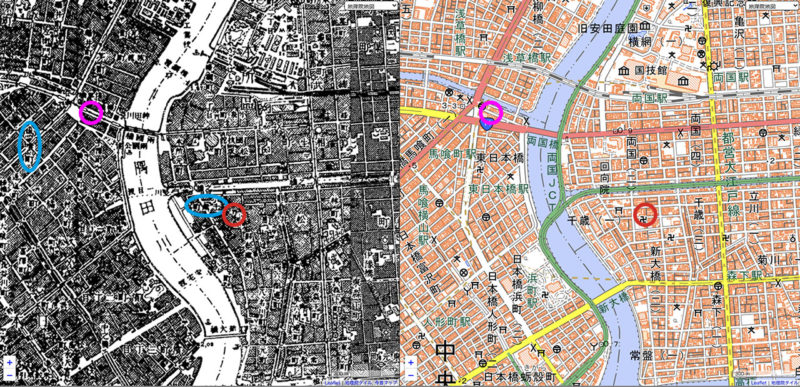

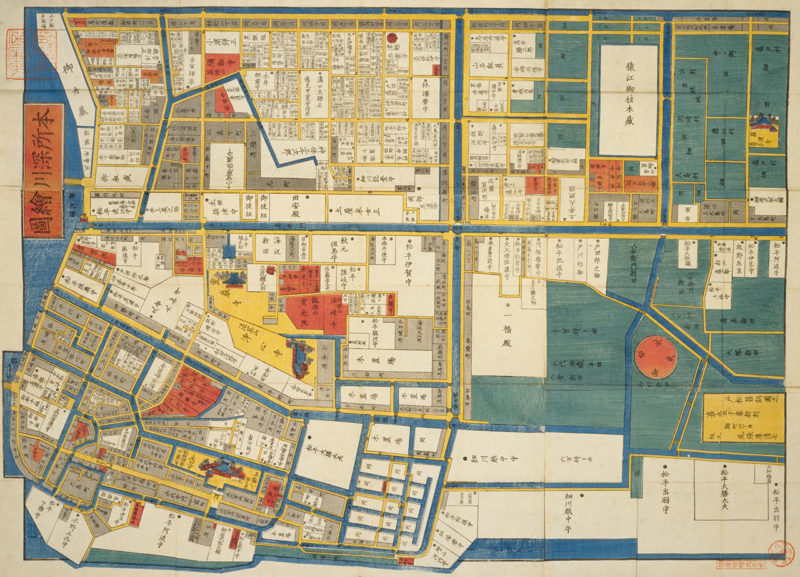

江戸切絵図から見る当社と旧社地

遷座後の当社については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の深川や本所周辺の切絵図。

当社は図の左上に描かれている。

赤円で囲んだのが当社で「初音稲荷社」と記されている。

本所とも呼ばれた一画に遷座され、氏子は馬喰町に残ったままであった。

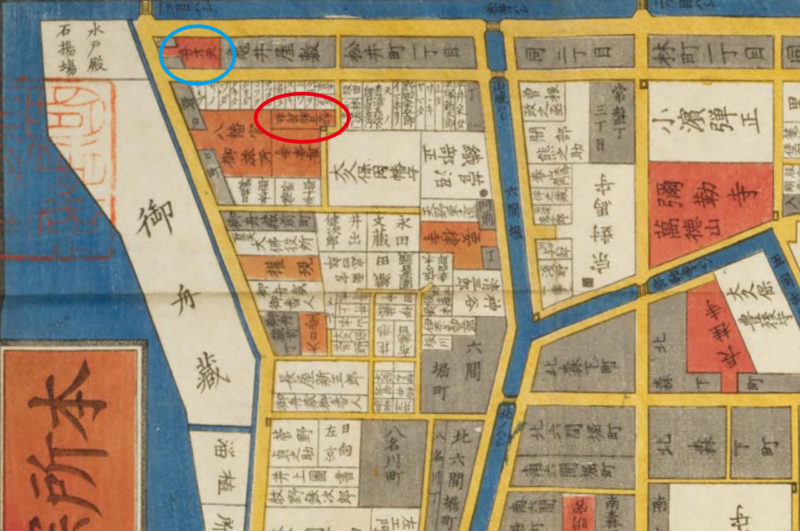

当社の旧社地である馬喰町についても、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の日本橋より北側の切絵図。

馬喰町は図の右上に描かれている。

橙円で囲んだ箇所に「浅草御門」とあり、これが浅草見附門。

当社はこの浅草見附門を設置するために社地を削られた歴史を持つ。

赤円で囲んだのが関東郡代屋敷。

明暦の大火の後、関東郡代屋敷を設置するために当社は遷座を余儀なくされた。

もともと当社の社地だった場所となる。

緑円で囲んだのが馬場。

「初音の馬場」と呼ばれた馬場であり、当社の社前に整備された馬場である。

近くには馬喰町の町名も見る事ができる。

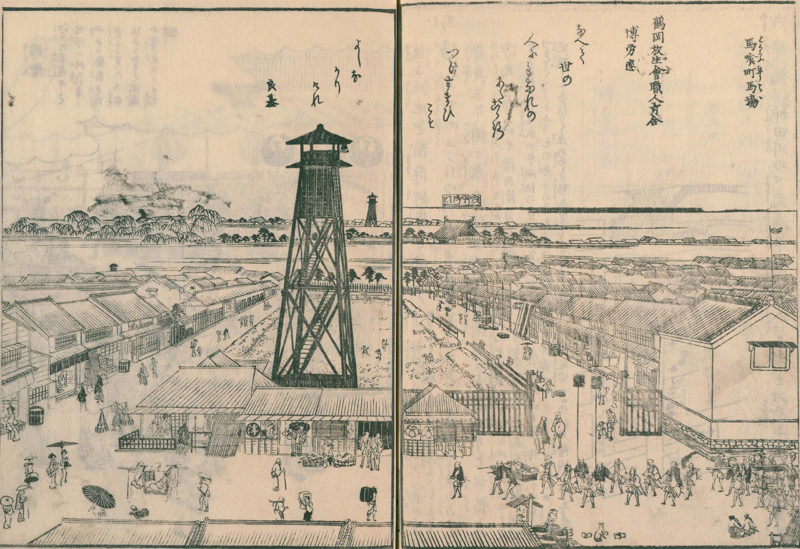

問屋街として発展した馬喰町・広重が描いた初音の馬場

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に馬喰町の様子が描かれている。

「馬喰町馬場」として見開きで描かれたのが「初音の馬場」と呼ばれた馬場。

江戸時代後期になっても馬場は残されたままであった。

当社の社前に整備された馬場であったため、遷座前はここに当社が鎮座していた。

当社の旧社地に関東郡代屋敷が設置されると、地方からの公事師(訴訟代理人)のための旅籠屋、公事宿(訴訟や裁判のために江戸に出てきた人を宿泊させる宿)が増加。

問屋街であった横山町(こちらも当社の氏子区域)が隣接していた事もあり、江戸へ出た訴訟・商用・見物の者で賑わった。

江戸土産を求める人のために商店が増え、やがて馬喰町問屋街として発展していった。

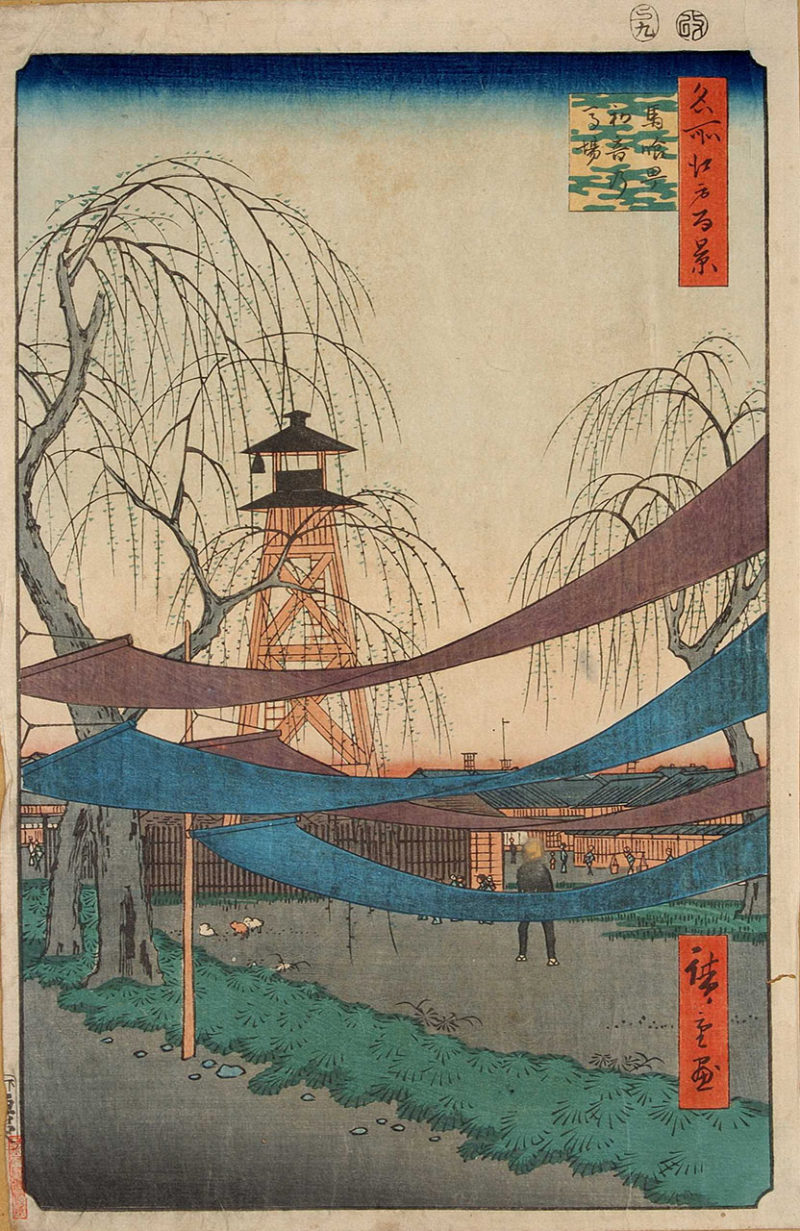

馬喰町にあった「初音の馬場」は、江戸の名所の1つでもあった。

そのため歌川広重も浮世絵で描いている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

馬場から馬喰町を見た様子を描いている。

既にこの頃には馬場としてはあまり機能しておらず、地域の人々の憩いの場であったようで、子どもたちが遊ぶ姿も描かれている。

明治以降の歩み・旧社地へ飛地境内社を建立

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治六年(1873)、馬喰町(現・東日本橋)の「新左衛門稲荷神社」が当社へ合祀。

当社は以後も引き続き、隅田川を挟んだ馬喰町の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が現在の本社の鎮座地。

当時の古地図にも神社の地図記号があり、当社は氏子区域とは隅田川を挟んだ地に鎮座していた。

桃円で囲った箇所が現在の儀式殿。(この当時はまだない)

ここが本来の当社の旧社地に近い場所で、氏子区域にあたる。

昭和五年(1930)、横山町の「寶録稲荷神社」が合祀。

当社の本社境内には「寶録稲荷神社」の社号碑も残る。

当社の本社境内には「寶録稲荷神社」の社号碑も残る。

昭和九年(1934)、馬喰町(現・東日本橋)の「富福稲荷神社」が当社へ合祀。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十三年(1948)、中央区東日本橋の旧地(現在の儀式殿の場所)に社殿を造営。

これを飛地境内社とした。

昭和四十九年(1974)、現在の13階建てのビルを竣工。

2階部分に神殿を備えたビルとなり、これが現在の儀式殿となっている。

2階部分に神殿を備えたビルとなり、これが現在の儀式殿となっている。

現在は「江島杉山神社」の兼務社となっている。

境内案内

東日本橋の初音森ビルに鎮座する儀式殿

儀式殿は浅草橋駅や馬喰町駅から徒歩数分の距離に鎮座。

両国郵便局通り沿い、両国郵便局のほぼ隣に鎮座。

両国郵便局通り沿い、両国郵便局のほぼ隣に鎮座。

13階建てのビルの名は当社に因み「初音森ビル」。

13階建てのビルの名は当社に因み「初音森ビル」。

通りに面して朱色の鳥居。

儀式殿・神殿は2階部分に置かれているが、1階部分にも小さな社殿。

儀式殿・神殿は2階部分に置かれているが、1階部分にも小さな社殿。

別宮と云う扱いになりこちらで参拝する事も可能。

別宮と云う扱いになりこちらで参拝する事も可能。

朱色の鳥居を潜り階段を上ると正面に馬の像。

「名馬 三日月」の像で、徳川家康が関ヶ原の戦いで出陣する際、愛馬の三日月に当社の井戸の水を飲ませ出発したと云う伝承に因み奉納された。

「名馬 三日月」の像で、徳川家康が関ヶ原の戦いで出陣する際、愛馬の三日月に当社の井戸の水を飲ませ出発したと云う伝承に因み奉納された。

午年の2026年にぴったり。

午年の2026年にぴったり。

ビルの2Fに神殿(儀式殿)・商売繁盛の神様

左手に階段を上ると神殿が見えてくる。

階段を上ってすぐ右手に拝所と神殿。

階段を上ってすぐ右手に拝所と神殿。

儀式殿とも称され、こちらで参拝が可能。

儀式殿とも称され、こちらで参拝が可能。

内部に社殿(神殿)が設けられている。

内部に社殿(神殿)が設けられている。

その左手に朱色の鳥居。

こちらは外宮と云う扱い。

こちらは外宮と云う扱い。

小さな社殿と一対の像。

小さな社殿と一対の像。

可愛らしい造形の神狐像。

可愛らしい造形の神狐像。

1F部分には資料館・六角神輿などを展示

儀式殿の1F部分、初音森ビルの入口の先が初音森資料館として整備されている。

自分も神社の方に教えて頂くまで知らなかったのだが、自由にご覧になれるとの事。

自分も神社の方に教えて頂くまで知らなかったのだが、自由にご覧になれるとの事。

中には神輿渡御で使っていた六角神輿。

中には神輿渡御で使っていた六角神輿。

昭和三十五年(1960)を最後に渡御は中止となったそうだがこうして保管されている。

昭和三十五年(1960)を最後に渡御は中止となったそうだがこうして保管されている。

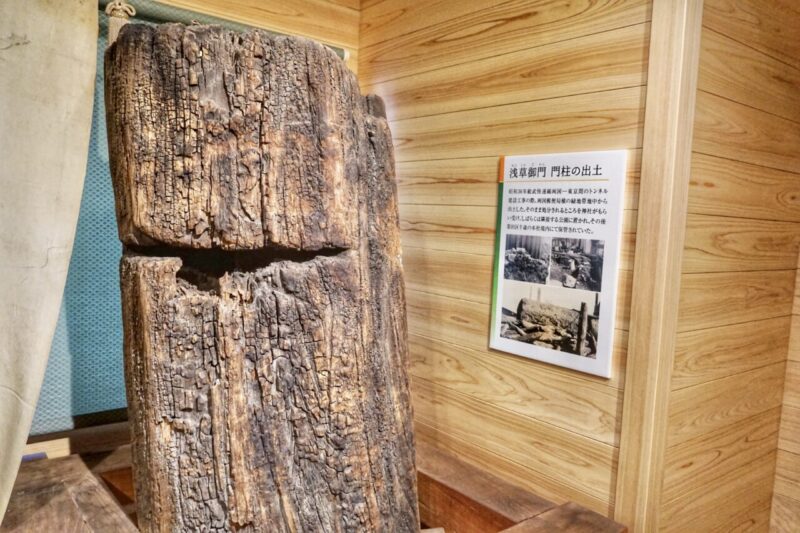

こちらは浅草御門の門柱で昭和三十六年(1961)の総武快速線トンネル建設工事の際に出土したもの。

こちらは浅草御門の門柱で昭和三十六年(1961)の総武快速線トンネル建設工事の際に出土したもの。

そのまま処分されるところを神社がもらい受け、本社境内で保管されていたと云う。

そのまま処分されるところを神社がもらい受け、本社境内で保管されていたと云う。

他にも当社にまつわる資料や説明が色々と展示・掲示されているので楽しめる。

手で触るのを禁止している物もあるのでマナーを守った上でぜひご覧になってほしい。

手で触るのを禁止している物もあるのでマナーを守った上でぜひご覧になってほしい。

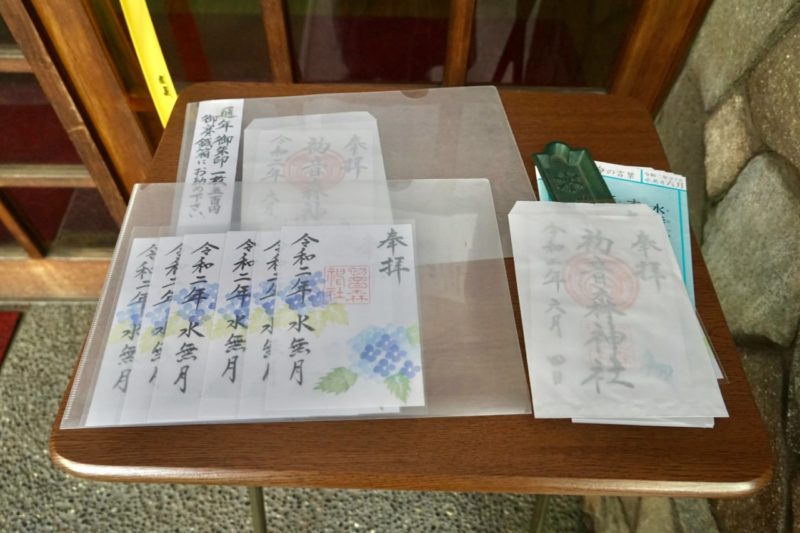

御朱印は儀式殿でセルフ形式・カラフルな月替り御朱印

御朱印は儀式殿の拝所の横に置かれている形。

クリアファイル内に置かれているので、必要な分だけセルフで頂く。

クリアファイル内に置かれているので、必要な分だけセルフで頂く。

初穂料は賽銭箱に納めて下さいとの事。

初穂料は賽銭箱に納めて下さいとの事。

御朱印は通常御朱印の他、月替り(場合によっては隔月替り)の御朱印を用意。

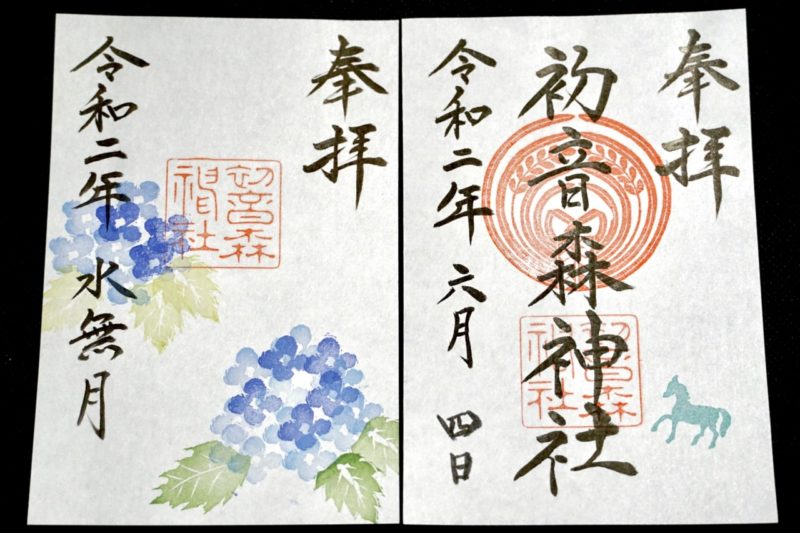

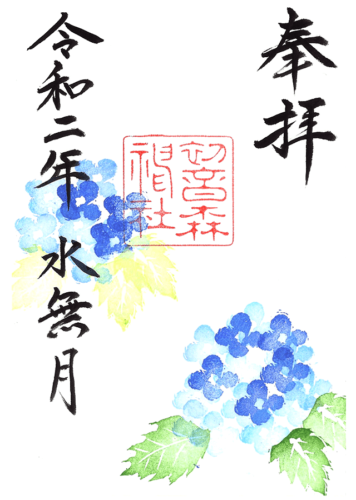

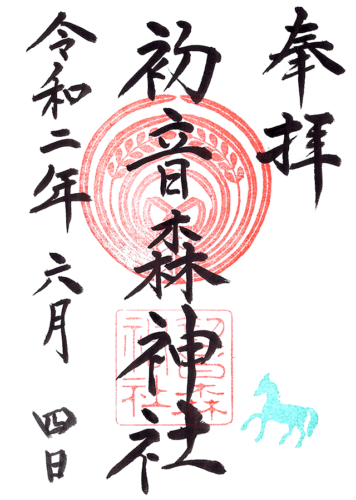

右が通常の御朱印で三日月(馬)のスタンプ付き、左が2020年6月7月の限定御朱印。

右が通常の御朱印で三日月(馬)のスタンプ付き、左が2020年6月7月の限定御朱印。

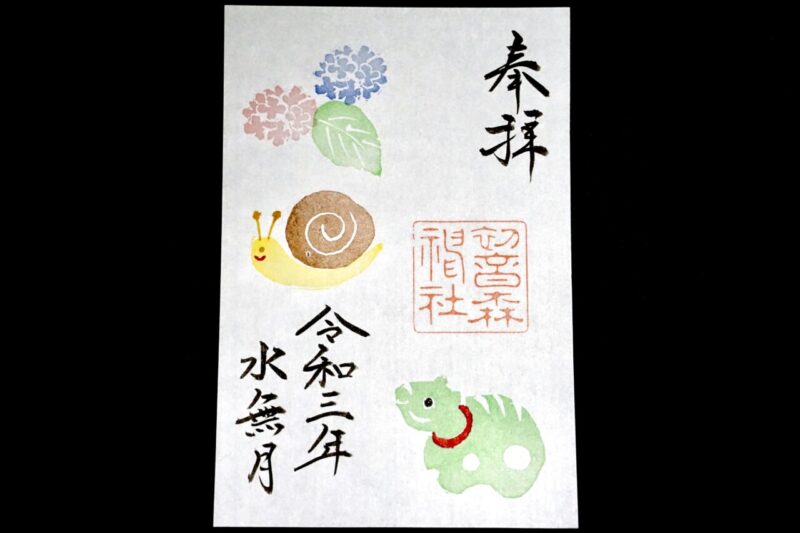

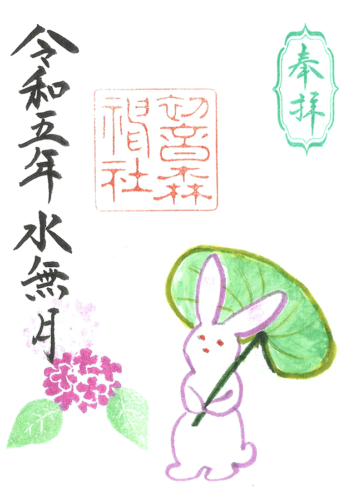

2021年6月に頂いた月替りの限定御朱印。

2021年6月に頂いた月替りの限定御朱印。

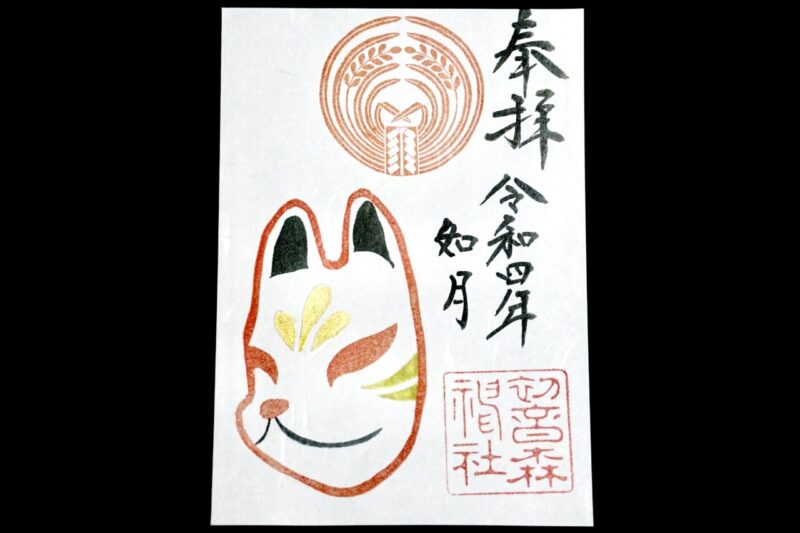

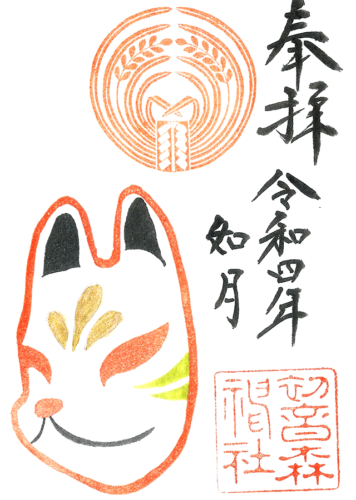

2022年2月に頂いた御朱印は初午(2月最初の午の日)仕様。

2022年2月に頂いた御朱印は初午(2月最初の午の日)仕様。

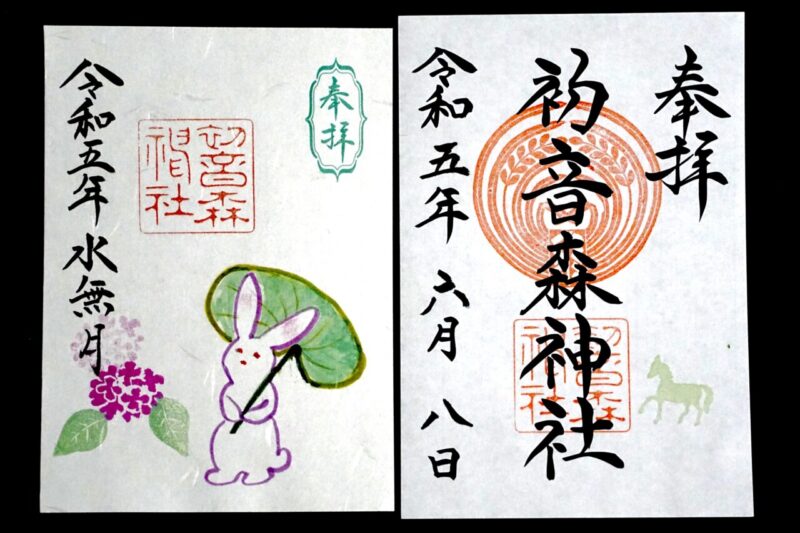

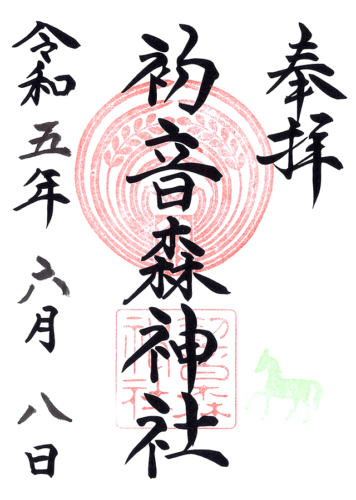

2023年6月に頂いた月替り御朱印と通常御朱印。

2023年6月に頂いた月替り御朱印と通常御朱印。

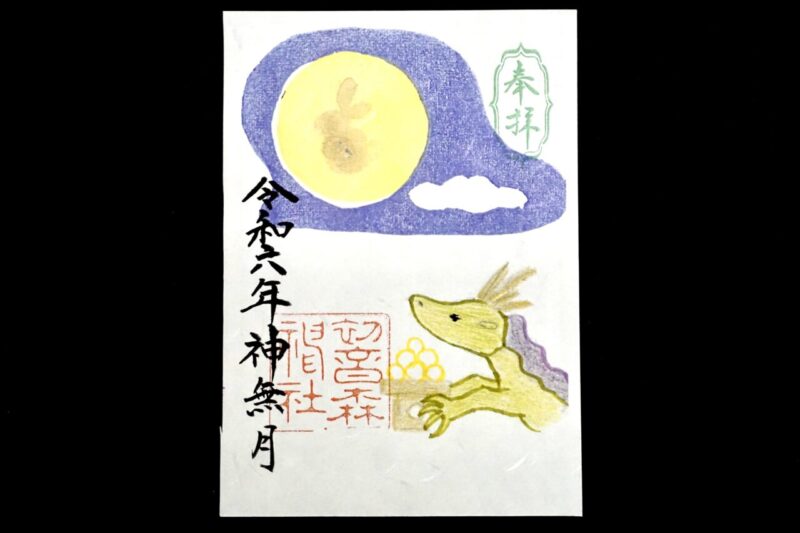

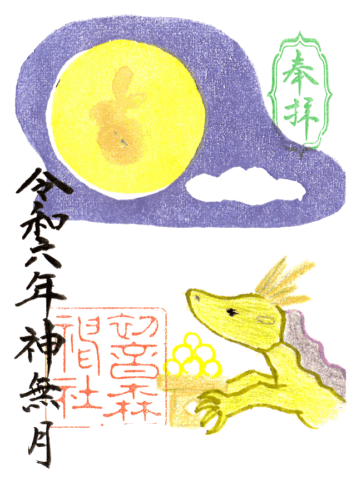

2024年10月に頂いた月替り御朱印には干支の龍の姿。

2024年10月に頂いた月替り御朱印には干支の龍の姿。

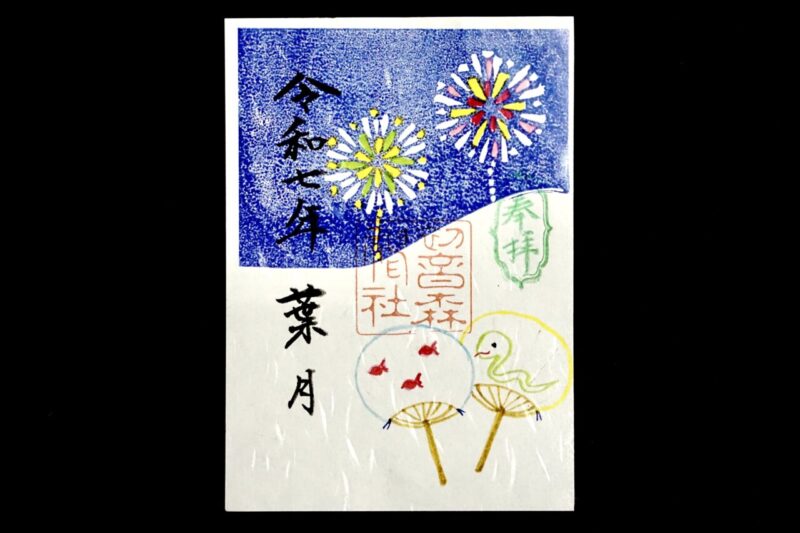

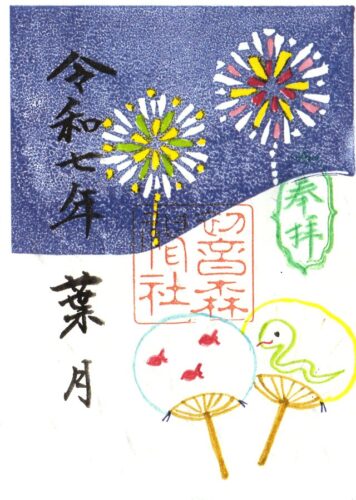

2025年8月に頂いた御朱印には干支の蛇の姿。

2025年8月に頂いた御朱印には干支の蛇の姿。

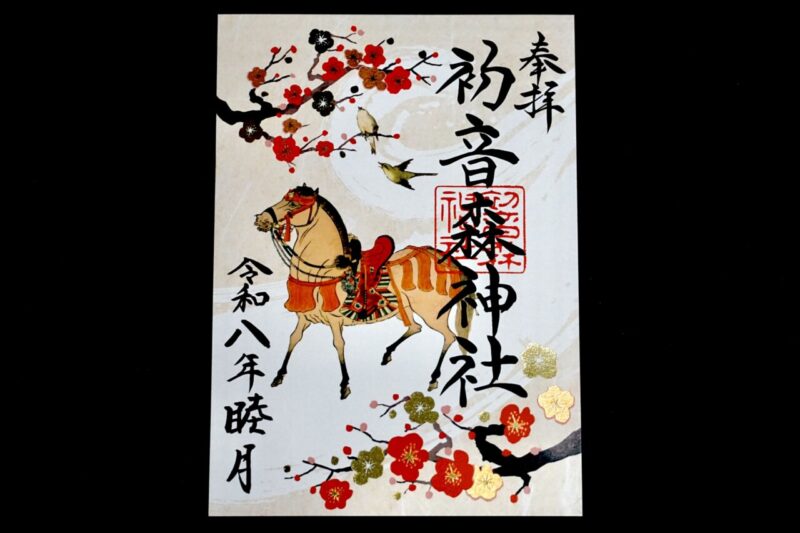

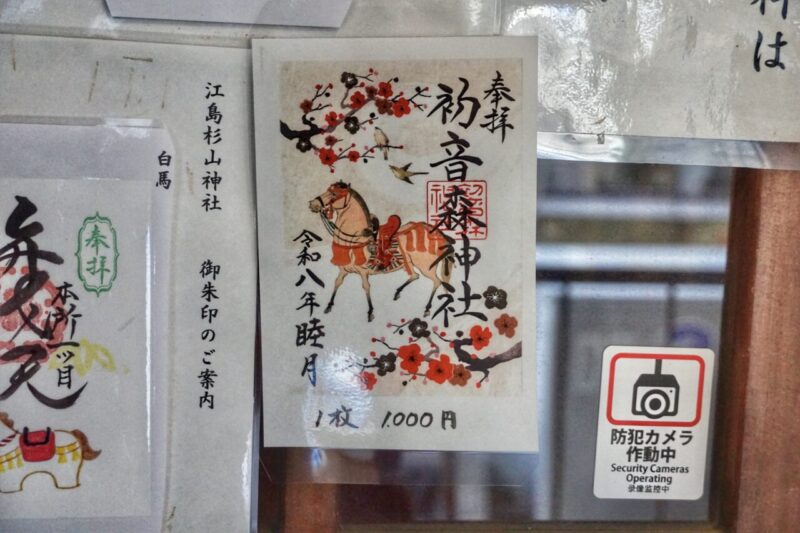

午年限定の箔押し御朱印

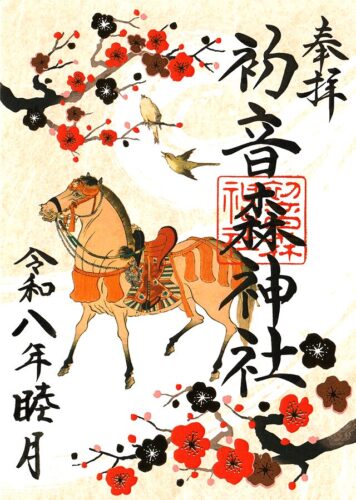

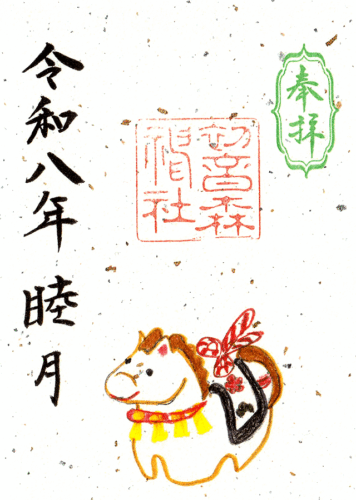

馬にまつわるエピソードが多い当社と云う事で午年限定の御朱印を授与。

梅が箔押し仕様になった豪華版。(初穂料1,000円)

梅が箔押し仕様になった豪華版。(初穂料1,000円)

午年の記念にぜひ参拝したい。

午年の記念にぜひ参拝したい。

墨田区千歳に鎮座する初音森神社の本社

儀式殿とは他に隅田川を渡った先、墨田区千歳に本社が鎮座する。

当社の本務社となっている「江島杉山神社」のすぐ近く。

当社には中央区東日本橋の儀式殿、墨田区千歳の本社が鎮座。

隅田川を挟んで別の場所に鎮座している。

「西光寺」に隣接し、住宅街の中にひっそりと佇む本社。

北側の通りに面して鳥居が設けられているが封鎖されている事も多い。

北側の通りに面して鳥居が設けられているが封鎖されている事も多い。

かつて本社の参道。

かつて本社の参道。

「初音森神社」と記された社号碑。(隣の「寶録稲荷神社」は当社に合祀されたお稲荷様)

「初音森神社」と記された社号碑。(隣の「寶録稲荷神社」は当社に合祀されたお稲荷様)

東側にも入り口。

住宅と隣接する形となっているが、参拝して問題ないとの事で入らせてもらった。

住宅と隣接する形となっているが、参拝して問題ないとの事で入らせてもらった。

鳥居の前に古い狛犬。

鳥居の前に古い狛犬。

文政年間(1818年-1830年)に奉納された狛犬だが、対にはなっておらず阿型だけ残る。

文政年間(1818年-1830年)に奉納された狛犬だが、対にはなっておらず阿型だけ残る。

その先にひっそりと佇む本社。

鉄筋コンクリート造の社殿。

鉄筋コンクリート造の社殿。

簡素な社殿ではあるが、こちらが「初音森神社」の本社。

簡素な社殿ではあるが、こちらが「初音森神社」の本社。

元々は儀式殿の周辺に鎮座していた当社だが、明暦の大火後の江戸都市改造の煽りを受ける形で、遷座を余儀なくされ遷った地がここである。

元々は儀式殿の周辺に鎮座していた当社だが、明暦の大火後の江戸都市改造の煽りを受ける形で、遷座を余儀なくされ遷った地がここである。

そのため遷座後、江戸時代の石造物がこちらに幾つか残る。

安政六年(1859)の幟立石、上述した狛犬、水盤など。

安政六年(1859)の幟立石、上述した狛犬、水盤など。

所感

馬喰町初音ノ森の鎮守として崇敬を集めた当社。

初音とは鶯の事で、古くは鶯が多い森だったと云う。

当社の社前に馬場が整備され、そこから難読地名でもある「馬喰町(ばくろちょう)」が誕生。

馬喰町周辺の鎮守として崇敬を集めたが、江戸時代に入り、江戸の都市改造計画の煽りを受ける。

浅草御門の設置で社地は半分になり、明暦の大火後には遷座を余儀なくされてしまう。

遷座した先が今の本社で、隅田川の西側に旧地である氏子区域、隅田川の東側に神社と、隅田川を挟んで分断される形となって、かなりの不便を強いられたのだろう。

当時はまだ橋も架かっておらず大変だったのは想像に難くない。

結果的に戦後になって旧地に儀式殿が整備されたのも、当然の成り行きと云える。

ビルの2Fに置かれた神社であるが、歴史を紐解くと様々な出来事、そして形態を変えてでも何とか神社と氏子の繋がりを維持しようと云う氏子の想いが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:各500円

儀式殿にて。

※御朱印は儀式殿の拝殿前に置かれているセルフ形式で初穂料は賽銭箱へ納める形。

※月替り(場合によっては隔月替り)の御朱印を用意。(最新情報は公式Instagramにて)

- 午年限定・馬の箔押し

- 2026年1月

- 2025年8月

- 2024年10月

- 2023年6月

- 通常

- 2022年2月

- 2021年6月

- 2020年6月7月

- 通常

参拝情報

参拝日:2026/01/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/08/04(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/10(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/07(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

Google Maps

初音森神社 儀式殿

初音森神社 本社

コメント