神社情報

花畑大鷲神社(はなはたおおとりじんじゃ)

御祭神:日本武尊

社格等:村社

例大祭:11月酉の日(酉の市)

所在地:東京都足立区花畑7-15-1

最寄駅:谷塚駅(距離あり)・六町駅(バスで花畑六丁目下車し徒歩5分)

公式サイト:http://ootori-jinja.or.jp/

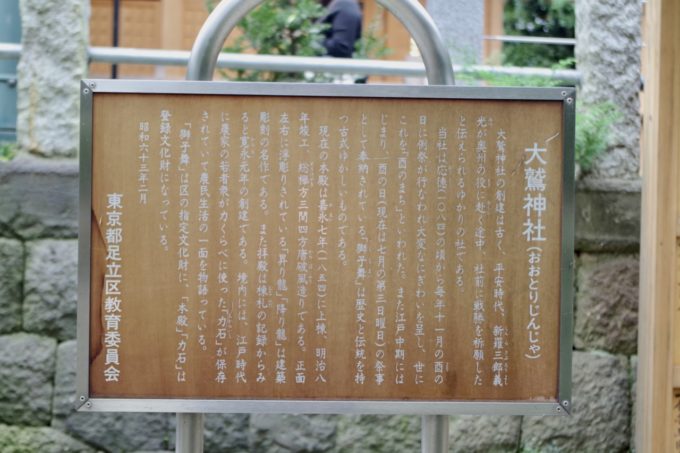

御由緒

創建年代は不詳であるが、日本武尊の東国平定の偉業と多年夷賊に苦しんでいた人々が、尊への報恩感謝の意を込めて、本陣のあった当時「花又」に奉斎された。開運守護の神として信仰篤く、中世、新羅三郎義光が、兄・八幡太郎義家の援軍として後三年の役に赴く折、戦勝を祈願し、凱旋の折、神恩に謝し兜を奉賽する。以後、源氏の崇敬のまととなつた。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/10/24(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/09/27(御朱印拝受)

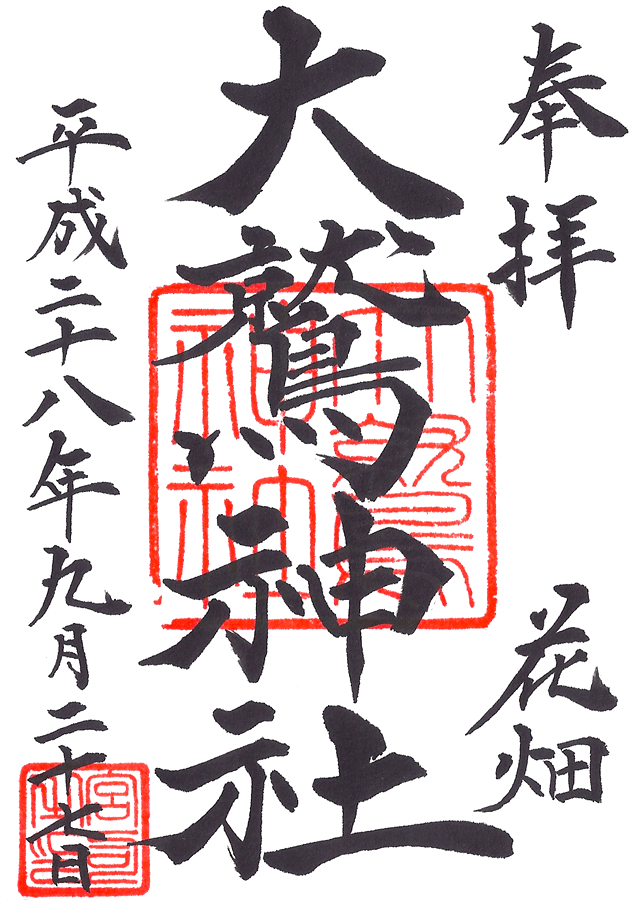

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

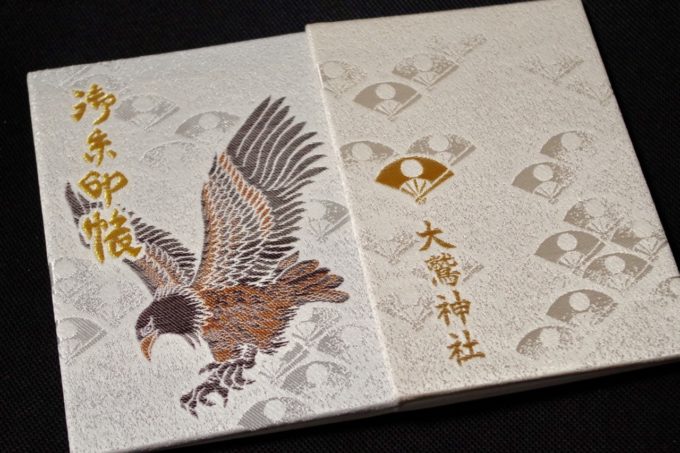

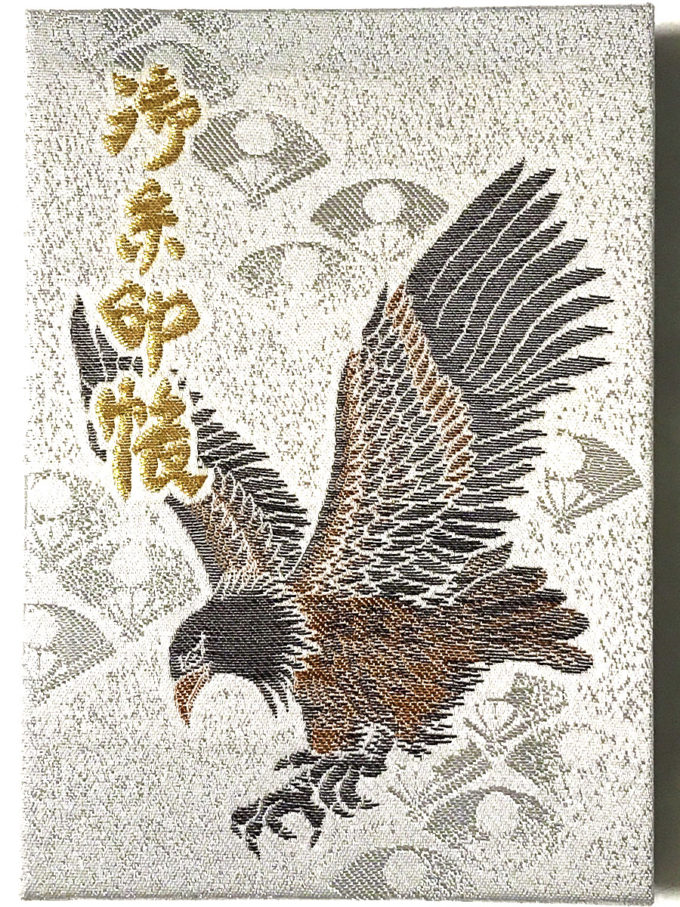

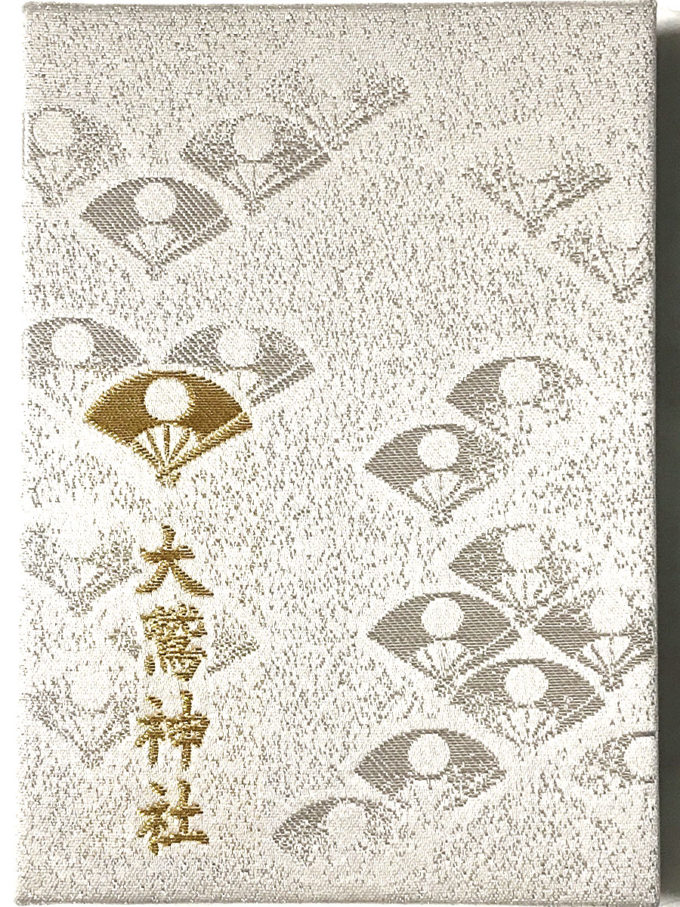

御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

平成二十九年(2017)元日より頒布開始。

平成二十九年(2017)は酉年のため、当社にとっては特別な年。

銀を基調とした表装に鷲と新紋「五本骨扇に月丸」がデザインされている。

授与品・頒布品

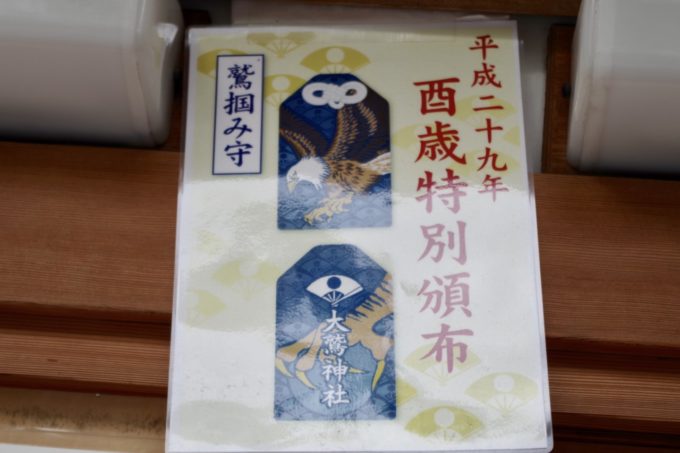

鷲掴み守

初穂料:1,000円

授与所にて。

※平成二十九年酉歳特別頒布の御守。

交通安全ステッカー(小)

初穂料:300円

授与所にて。

歴史考察

花畑鎮守・酉の市発祥の神社

東京都足立区花畑に鎮座する神社。

旧社格は村社で、花畑(旧花又村)の鎮守。

正式名称は「大鷲神社」であるが、他との区別のため「花畑大鷲神社」とさせて頂く。

大鳥信仰の神社で、11月の酉の日に開催される「酉の市」発祥の神社としても知られる。

平成二十九年(2017)には、12年に1度の式年大祭「大鷲神社大祭」が斎行された。

日本武尊と源義光(新羅三郎)の伝承

創建年代については不詳とされている。

社伝によると、当地(花又村)の人々が東国平定を行った日本武尊への報恩感謝の意を込めて、本陣があった当地に日本武尊をお祀りしたとある。

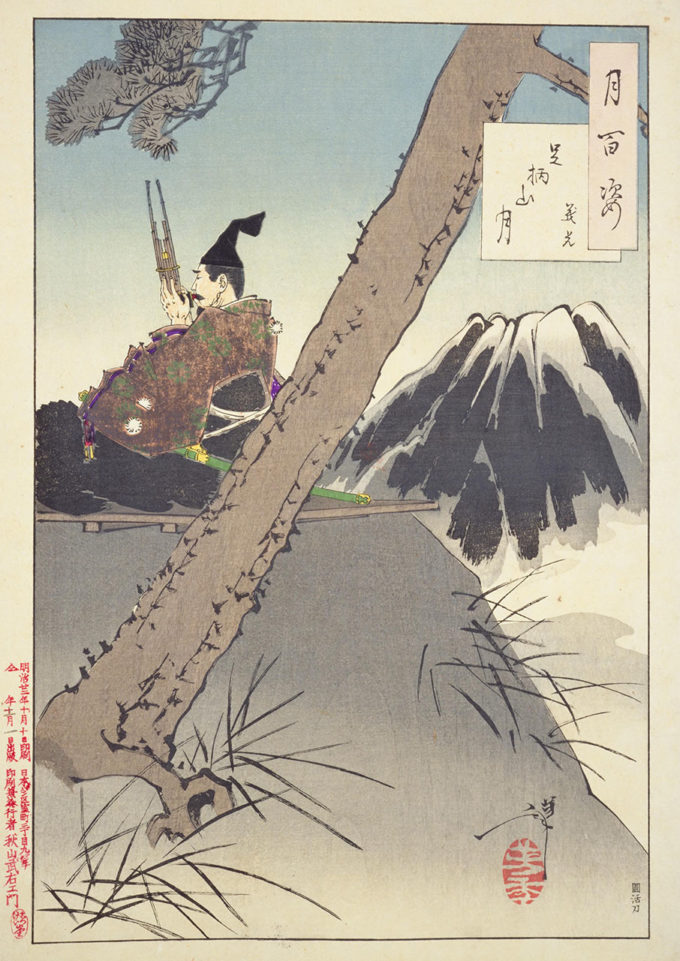

後三年の役(1083年-1087年)の際には、源義光(新羅三郎)が、兄である源義家(八幡太郎)を助けるために奥州へ向かう途中、当社で戦勝祈願。

凱旋の折には、神恩に感謝し兜を奉納したと伝えられている。

兄の義家が、山城国「石清水八幡宮」で元服したことから「八幡太郎」と称したように、義光も近江国「新羅明神(大津三井寺新羅善神堂)」で元服したことから「新羅三郎」と称した。

義光の子孫は、平賀氏、武田氏、佐竹氏、小笠原氏、南部氏などとなり広まった。

こうした伝承から、源氏ゆかりの神社として源氏や武家から崇敬を集めた。

特に義光の子孫とされる武家より多大な崇敬を集めた。

鶏を神のように大切にした「酉の市」の起源

当社は「酉の市」の起源の神社として知られる。

次第に門前市が開かれるようになり、農耕具などが売られ「とりのまち」と称された。

これが「酉の市」の起源とされている。

当時の当社は「鷲大明神」とも「鶏大明神」とも云われ、鶏を神のように大切にしていた。

そのため氏子は鶏肉を食べる事を忌み嫌い、さらに鶏卵も食べる事を禁忌としていたと云う文書が残る。

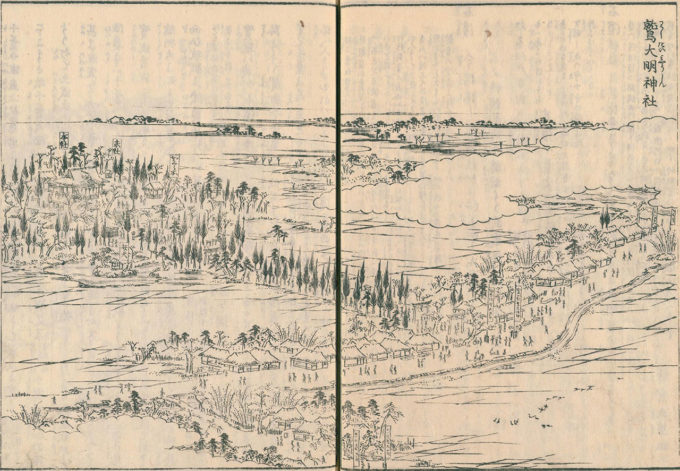

こちらは天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に描かれた「鷲大明神祭」。

当社の「酉の市」の様子が描かれている。

このように鶏が大切に奉納されていた事が分かり、鶏を大切にし、農村であった当地の収穫祭・農業市の色合いが強かったものと思われる。

こうした「酉の市」が、江戸時代に入ると大いに盛り上がる事となる。

当時は祭りの日だけ賭博が開帳された事もあり、江戸市中から人が集まったとされる。

しかし、安永年間(1772年-1781年)に出された賭博の禁止令により「花畑大鷲神社」の賑わいは衰微。

当社を起源として「酉の市」が、次第に他の地域にも広まるようになり、特に「浅草鷲神社」では、新吉原が隣接していた事もあり、衰微した当社の酉の市の変わって大変な盛り上がりを見せた。

現在では酉の市の定番である「熊手」も、農耕具などが売られていた事から、農具である熊手に縁起物を装飾するという工夫がされて江戸時代以降に広まったものと推測されている。

いつしか「熊手」は、福を「わしづかみ」「掃き込む、かきこむ」として縁起物として重宝され、現在に至っている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(花又村)

鷲明神社

村の鎮守なり。年々十一月酉の日には必都鄙参詣のもの貴賤群集す。これを酉のまちと號す。社内に安ずる神體は古色のものなりと云へど、容易に人の見ることを許さず。又縁起一巻あり、うけがたき事のみを記せり。ただ記中に應徳二年成して、寶永二年に至る迄、後しばしば書改し由を載たれば、古き物なる故、全文を記して見るものの取捨にまかせり。(中略)

神楽殿。御手洗池二ヶ所。

末社。稲荷社二宇。辨天社。疱瘡神社。金毘羅社。いかなる故にや日限の金毘羅といふ。

別當正覚院。

花又村の鎮守として「鷲明神社」と記されている。

11月の酉の日に大変多くの参詣が賑わう事が記されており、当時の当社の祭りは「酉のまち」と称されていた事が分かり、「酉の市」というのは後に転じて呼ばれたものであろう。

現在も近くにある「正覚院」が別当寺であった。

境内としては、御手洗池が2箇所とあり、そうした当社の様子は下記の絵図を見たほうが分かりやすい。

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

こちらでは「鷲大明神社」として描かれ、現在と同じくらいの規模である事が分かる。

門前町には多くの旗幟を見る事ができ、大変な崇敬を集めていた様子が伝わる。

現在も神苑(御手洗池)が綺麗に整備されているのだが、当時は参道の左右に2つあり、現在も見事な境内ながら、今以上に趣のある境内であったように思う。

社殿を中心に拡大したのが上図で、赤円で囲った箇所に「とり」と記され柵に囲まれた箇所を見る事ができる。

これが上述の酉の市(酉のまち)で鶏が奉納された場所。

鶏を大切にして信仰していた事が、境内からも伝わる。

義光の末裔とされる秋田藩主・佐竹氏からの寄進

安政元年(1845)、現在の本殿の造営が開始。

明治八年(1875)までの20年余もの歳月をかけて竣工した。

明治八年(1875)までの20年余もの歳月をかけて竣工した。

秋田藩(久保田藩)の藩主・佐竹氏の寄進とされる。

佐竹氏は、源義光(新羅三郎)を祖とする常陸源氏の嫡流で、義光ゆかりの当社を篤く崇敬した。

佐竹氏は家紋に「五本骨扇に月丸」を使用。

当社の神紋も「五本骨扇に月丸」であり、佐竹氏との関わりが深い事が窺える。

当社の神紋も「五本骨扇に月丸」であり、佐竹氏との関わりが深い事が窺える。

明治維新後のあゆみ

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、花又村の鎮守として村社に列した。

明治八年(1875)、上述したように本殿が完成。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い花又村を含む近隣8か村が合併し花畑村が成立。

当社は花畑村の鎮守として崇敬を集めた。

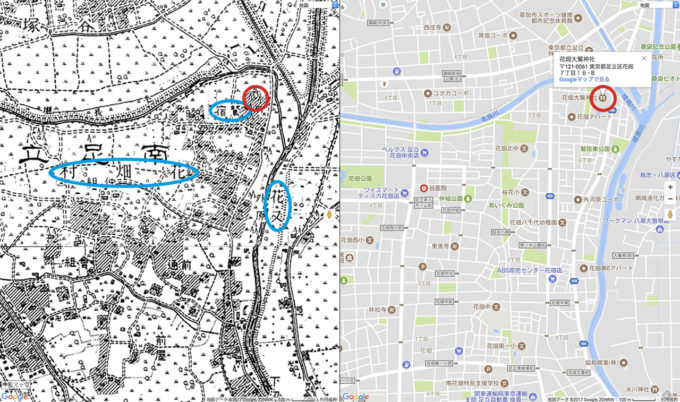

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

現在も地名に残る花畑村の地名の他、旧村名の花又の他、当社周辺は鷲宿と呼ばれていた事が分かる。

鷲宿の由来は当社に由来するものであろう。

戦後には多くの境内整備も行われ、「酉の市」発祥の神社としても崇敬を集める。

現在も11月酉の日「酉の市」では、多くの熊手商などが出て賑わう。

平成二十九年(2017)には、12年に1度の式年大祭「大鷲神社大祭」が斎行された。

境内案内

多くの奉納提灯が掲げられた社頭・長い参道

最寄駅は谷塚駅になるだろうが距離があるため公共機関の場合はバスが望ましい。

バスを利用する場合は、六町駅から東武バス花畑団地循環に乗り「花畑六丁目」下車し、徒歩5分程。

毛長川と綾瀬川の近くに鎮座しており、かつてはこうした河川を通じて人が集まったのだろう。

鳥居の横には多くの奉納提灯が並ぶ。

鳥居の横には多くの奉納提灯が並ぶ。

今もなお氏子崇敬者からの崇敬が伝わる。

今もなお氏子崇敬者からの崇敬が伝わる。

一之鳥居を潜ると左手に社号碑。

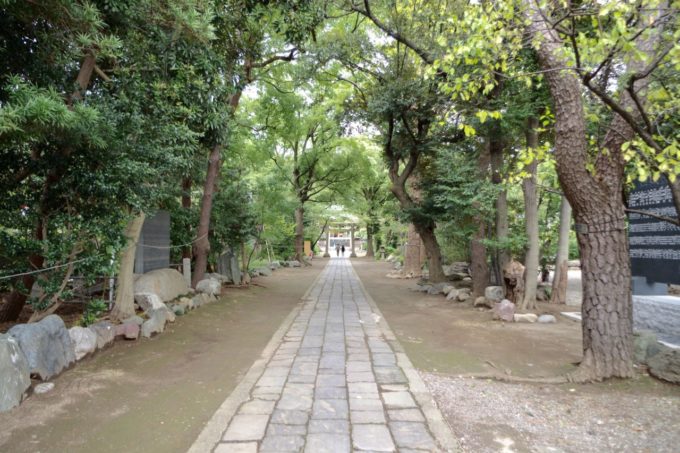

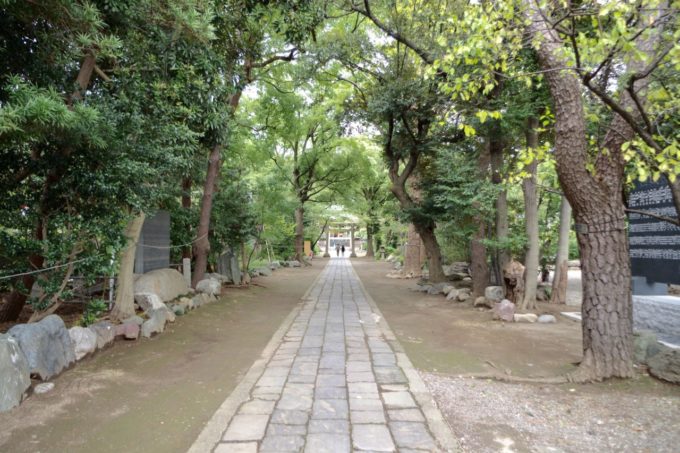

一之鳥居からは長い参道が続く。

一之鳥居からは長い参道が続く。

こうした長い参道は『江戸名所図会』にも記されており、江戸時代と変わらぬもの。

こうした長い参道は『江戸名所図会』にも記されており、江戸時代と変わらぬもの。

参道脇には力石や古い手水石なども置かれている。

参道脇には力石や古い手水石なども置かれている。

参道を進むと二之鳥居。

二之鳥居は、天保十二年(1841)に奉納されたものが現存。

二之鳥居は、天保十二年(1841)に奉納されたものが現存。

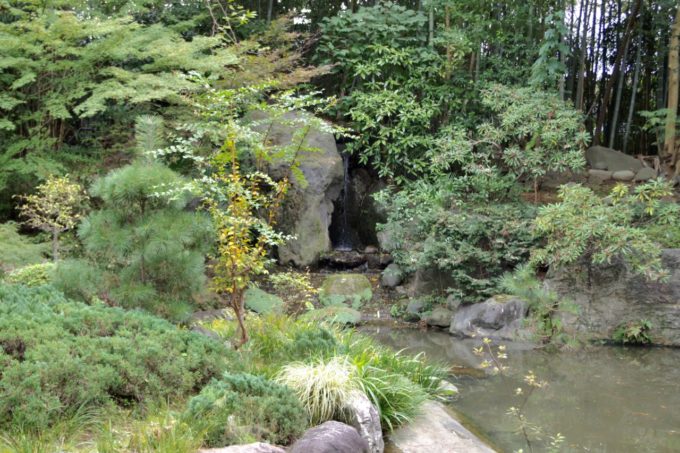

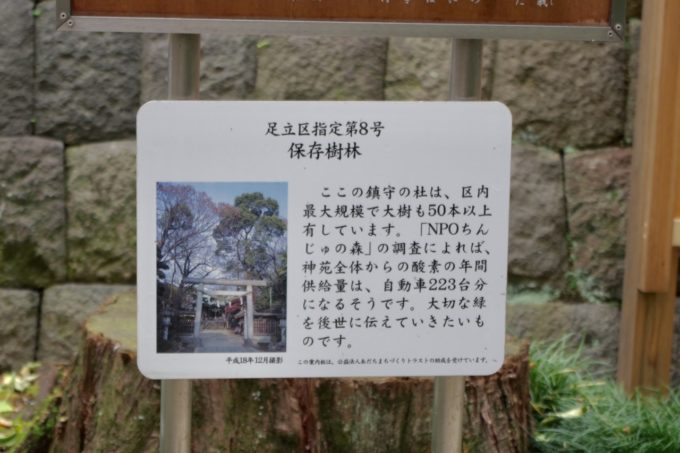

立派な神苑を有する境内

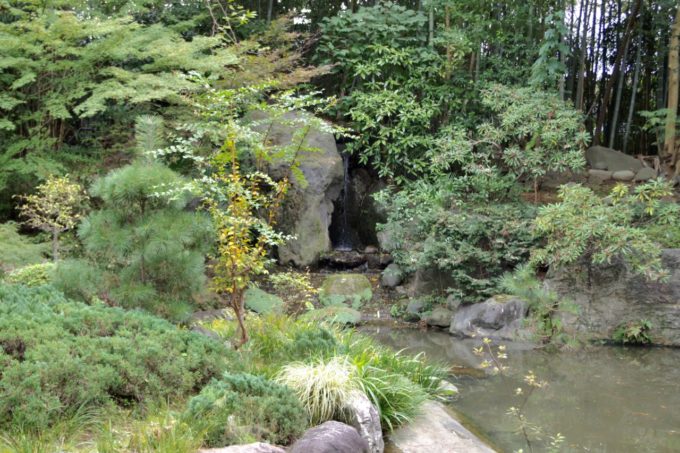

二之鳥居の先、右手に立派な神苑を見る事ができる。

大変綺麗に整備されており、奥には小さな滝の姿も。

大変綺麗に整備されており、奥には小さな滝の姿も。

神橋も架けられ、その先には水神社が祀られている。

神橋も架けられ、その先には水神社が祀られている。

大変見事に整備されており、実に美しい境内となっている。

大変見事に整備されており、実に美しい境内となっている。

この見事な造りは江戸時代の頃を上回る素晴らしさではないだろうか。

この神苑の左手奥は社務所となっている。

手水舎の造りも立派なもの。

細かい彫刻が施されていて、社殿にも負けない風格。

細かい彫刻が施されていて、社殿にも負けない風格。

こうした部分からも崇敬の篤さが伝わる。

こうした部分からも崇敬の篤さが伝わる。

改修された拝殿・見事な彫刻がある本殿は必見

参道の先、石段を上った少し高い場所に社殿。

安政元年(1845)から明治八年(1875)までの20年余もの歳月をかけて造られた社殿。

安政元年(1845)から明治八年(1875)までの20年余もの歳月をかけて造られた社殿。

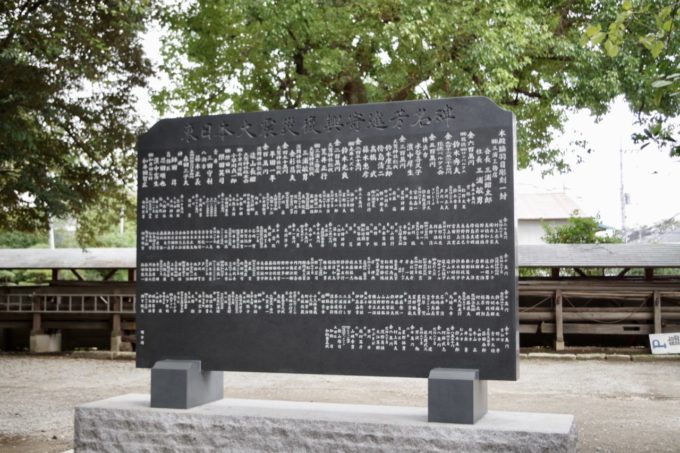

しかし、平成二十三年(2011)の東日本大震災の影響で、社殿が傾いてしまったため、改修工事が必要となり、拝殿は平成二十六年(2014)まで改修が行われていた。

しかし、平成二十三年(2011)の東日本大震災の影響で、社殿が傾いてしまったため、改修工事が必要となり、拝殿は平成二十六年(2014)まで改修が行われていた。

その際に増築も行われており、現在は新旧を見事に組み合わせた立派な拝殿となっている。

その際に増築も行われており、現在は新旧を見事に組み合わせた立派な拝殿となっている。

本殿は石垣の上に鎮座しているのが特徴的で、横や後ろから回るとよく見える。

石垣の上に建てられた本殿。

石垣の上に建てられた本殿。

改修されつつも、こうした石垣も残っているのが素晴らしい。

改修されつつも、こうした石垣も残っているのが素晴らしい。

本殿は足立区登録有形民俗文化財となっている。

こちらも東日本大震災の影響で改修工事が行われており、現在はこうして覆殿のように保護されているため、直接本殿をはっきりと見る事は叶わない。

こちらも東日本大震災の影響で改修工事が行われており、現在はこうして覆殿のように保護されているため、直接本殿をはっきりと見る事は叶わない。

但し、拝殿から正面を見ると、本殿向拝の柱に昇り竜と降り竜の見事な彫刻を見ることができる。

社殿内になるので撮影はしていないが、頒布のリーフレットから一部引用して紹介したい。

伝説的な職人・左甚五郎の13代目・後藤与五郎の作と伝えられている。

実に見事な昇り竜と降り竜、そして各所へ施された彫刻。

ぜひ拝殿から目を凝らして見てほしい。

もしくは御祈祷の際に近くで見てみるのもよいだろう。

当地の歴史を伝える境内・境内社など

拝殿の右手前には神楽殿。

こちらは平成二十九年(2017)の式年大祭に合わせて改修された。

こちらは平成二十九年(2017)の式年大祭に合わせて改修された。

社殿への石段手すりも式年大祭に合わせて整備。

社殿への石段手すりも式年大祭に合わせて整備。

境内社は参道左手に数社。

白山社・胡籙天神社・疫神社・辯天祠の合殿。

白山社・胡籙天神社・疫神社・辯天祠の合殿。

その横に市杵島姫神祠・稲荷社の社殿となっている。

その横に市杵島姫神祠・稲荷社の社殿となっている。

他にもいくつか古い小さな石祠を見る事ができる。

御祭神などは不明だが、当地の信仰を伝えている。

御祭神などは不明だが、当地の信仰を伝えている。

御朱印と御朱印帳・酉年限定頒布の鷲掴み守・11月酉の日は「酉の市」

御朱印は社殿手前左手の授与所にて。

とても丁寧に対応して頂いた。

とても丁寧に対応して頂いた。

平成二十九年(2017)の元日より御朱印帳も頒布開始。

当社らしい鷲と神紋がデザインされた御朱印帳となっている。

当社らしい鷲と神紋がデザインされた御朱印帳となっている。

平成二十九年(2017)は、酉年のため、当社にとっては特別な年であった。

10月8日には、12年に1度の式年大祭「大鷲神社大祭」が斎行された。

また酉年限定の御守も頒布。

鷲掴み守というもので、平成二十九年(2017)中の頒布で、現在は授与されていない。

鷲掴み守というもので、平成二十九年(2017)中の頒布で、現在は授与されていない。

他にも通年で、「かっこめ」という熊手風の御守なども授与されている。

11月の「酉の日」は「酉の市」。

筆者は残念ながら、当社の酉の市の日に参拝した事がないのだが、「酉の市」発祥の神社として、地域の鎮守らしい賑わいを見せると云う。

一の酉:11月1日(月)

二の酉:11月13日(土)

三の酉:11月25日(金)

所感

花畑の鎮守として地域からの崇敬を集める当社。

「酉の市」発祥の神社としてはあまり知られていないのだが、今もなお酉の市が開催され、賑わいを見せると云う。

私事になるが、筆者の実家は「目黒大鳥神社」の氏子地域であるため、幼少の頃から酉の市(地元ではお酉さまと呼ぶ)に馴染み深く、手伝いにも駆り出されたりと、今もなお生活に根付いたお祭りとなっている。

そうした酉の市発祥の当社には、ただただ感銘を受ける次第。

境内はとても立派で見事に整備されており、社殿も実に見事。

東日本大震災の被災を受けながらも、こうして素晴らしい姿に改修されたのも、氏子崇敬者からの崇敬が篤いからこそであろう。

そうした立派な境内でありながら、農村地帯であった花畑の風情を残した鎮守であり、どこかのどかな姿を見る事ができるのも当社らしさ。

交通の便はあまりよい場所ではないのだが、オススメの良社である。

神社画像

[ 一之鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 力石 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 授与所 ]

[ 神楽殿 ]

[ 市杵島姫神祠・稲荷社 ]

[白山社・胡籙天神社・疫神社・辯天祠]

[ 瓶 ]

[ 神輿庫 ]

[ 石祠 ]

[ 手水石 ]

[ 石灯籠 ]

[ 神苑 ]

[ 水神社 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント

こんばんわ

検索しているうちにたどり着きました。

大鷲さまは現地人ではありませんが近いため小さい頃から行っています。

今回このHPを拝見し、とても勉強になりました。

そこで一応なのですが恐れながら現地の情報を補足させてください。

大鷲さまより南西にあるベルクスというスーパーがあります。(900mほどの距離)

そこより無料バスが出ています。(このスーパーはたまに行きますが協力度が凄いです)

ベルクス駐車場はかなり広いので車で来られても不便は少ないかもしれません。

(大鷲さま周辺は駐車スペースが少ないです)

それと、酉の市の日の夕方には数発ですが花火が上がります。

これについては地元の方が上げており公式ではないそうです(ネット情報より)

昨日私は参拝しましたがすごい人でした。

初詣以上の混み具合のようにも思えます。

様々な情報が載っており為になるサイトですね!

どこかに参拝した折にはまた参考にさせて頂きます。

それでは^^

コメントが表示されるんですね

駄文で申し訳ありません。

ひとつ筆問ですが、酉年だけに頂ける御守りは次の酉年(12年後?)にお返しするのでしょうか?

と、ちょっと気になりました。

はち様

コメントありがとうございます。

地元周辺の方の情報は有り難いです。

スーパーから無料バスが出ているのですね。

それは全く知りませんでした。

地域密着な形で良い施策ですね!

うちの地元にも目黒のお酉さまがありまして、

酉の市の日は色々とそちらの用事があるため、

中々近場以外は他の酉の市を見て回る事ができないのですが、

やはり酉の市発祥の神社という事で、凄い賑わいなのですね。

今年は酉年の酉の市ですし、式年大祭もあったようなので尚更でしょう。

いつか機会を見つけて酉の市に行きたいものです。

酉年限定の御守ですが、通常通り1年でお返ししてもよいですし、

そのまま手元に持っていてもよいそうです。

またお時間ある際にでもご覧になって頂けたら幸いです。

参拝のお役に立てたようなら嬉しく思います。