目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

日本三大稲荷「笠間稲荷神社」の東京別社

東京都中央区日本橋浜町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、古くは笠間藩主牧野家の江戸下屋敷内に鎮座。

藩邸内にあった事から庶民の参拝が難しかったものの、初午の日には庶民に参拝を許可したと云う。

明治になり牧野家の依頼によって、日本三大稲荷の1つとされる「笠間稲荷神社」(茨城県笠間市)が奉祀する事となり、以降は「笠間稲荷神社」の東京別社と云う扱いとなる。

現在は日本橋七福神の寿老神も担う。

神社情報

笠間稲荷神社東京別社(かさまいなりじんじゃとうきょうべっしゃ)

御祭神:宇迦之御魂神

社格等:─

例大祭:11月15日

所在地:東京都中央区日本橋浜町2-11-6

最寄駅:浜町駅・人形町駅・水天宮前駅

公式サイト:http://www.kasama.or.jp/top/index2.html

御由緒

現在、東京都の日本橋浜町二丁目に鎮座する笠間稲荷神社東京別社は、紋三郎稲荷とも称せられ、旧笠間藩主牧野氏の邸内社でした。

今から三百二十五年前の延宝九年に、牧野成貞が五代将軍綱吉から、下屋敷として拝領した土地で、現在の久松警察署前の小川橋・蛎浜橋辺から隅田川に至る二万一千二百六十九坪(約七万平米)の広さがあり、邸内には広大な屋敷と庭園、泉池を設け、築山には稲荷・山王・八幡を祀っていました(将軍)綱吉公は、生母桂昌院娘鶴姫等と共に、三十数回に亘り成貞邸を訪れており、 総勢四百五十余名の実に物々しい行列でした。浜町の牧野邸は、その後替え地が行なわれ、文化七年には、七千九百坪(二万六千平米)となり、その年千三百五十坪(四千四百五十平米)を細川越中守に譲り隣合わせとなっています。延享四年に牧野貞通が笠間に入封しますと、先例にならい、御本社胡桃下稲荷神社を祈願所としました。牧野貞直公も御本社を崇敬し、安政六年 御分霊を江戸下屋敷内の現在の地に合祀奉斎し崇敬の誠を尽くしました。初午の日には日本橋界隈の市民に門戸を開けて、参拝を許したといわれています。

廃藩後、牧野公邸は本所緑町に移転し、明治二十一年には牧野家の願いにより、笠間の本社が奉祀する所となりました。 大正十二年九月、関東大震災に社殿を焼失しましたが、直ちに再建されています。昭和二十年三月東京大空襲により、社殿が焼失し、復興には大変苦慮しましたが同年十二月に本社の援助によりご本殿と仮社務所が出来上がり、同二十八年の九月には、御崇敬者の尽力により拝殿の再建を見るに至りました。

同三十二年には社務所、翌三十三年に玉垣、同五十三年には幣殿が完成して現在に至っております。

日本橋を中心に、紋三郎稲荷として篤い信仰を集めると共に京浜地区の笠間稲荷神社の崇敬者に参拝の利便を計っております。(公式サイトより)

歴史考察

徳川綱吉の寵愛を受けた牧野家と江戸下屋敷

社伝によると、安政六年(1859)に創建と伝わる。

当地にあった笠間藩主・牧野家の江戸下屋敷内に「笠間稲荷神社」より勧請。

元々は牧野家の邸内社であった。

笠間藩主・牧野家は、牧野成貞を祖とする大名。

五代将軍・徳川綱吉の上野館林藩主時代の家老。

綱吉が将軍に就任すると側用人として綱吉の寵愛を受けて大名となり、関宿藩(千葉県野田市)の藩主まで上り詰め、その後も加増され続けた。

延宝九年(1681)、綱吉の寵愛を受けた成貞は、当地周辺の土地を下屋敷として拝領。

21,269坪の広大な土地で、下屋敷として屋敷・庭園・泉池を設けた。

更に敷地内の築山には稲荷・山王・八幡を祀っていたと云う。

牧野家が笠間藩主へ・笠間稲荷を祈願所とする

延享四年(1747)、成貞の長男・牧野貞通(まきのさだみち)は、笠間藩へ転封する事となり、笠間藩の初代藩主となる。

常陸国茨城郡笠間(現・茨城県笠間市)に存在した藩で、笠間城を藩庁とする。

延享四年(1747)に牧野家が笠間藩主となって以降は、明治維新まで牧野家が9代に渡り藩主となった。

歴代藩主が剣術を奨励し唯心一刀流と示現流を二大流派とした結果、小藩ながら剣術が隆盛を極め、「剣は西の柳河、東の笠間」と呼ばれるほどであった。

牧野家や笠間藩主となると「笠間稲荷神社」を祈願所に指定。

茨城県笠間市に鎮座する神社。

「日本三大稲荷」の1つとされ、五穀豊穣・商売繁盛の神として古くから信仰を集める。

旧社格は村社で、現在は神社本庁の別表神社。

別称「胡桃下稲荷(くるみがしたいなり)」「紋三郎稲荷(もんじろういなり)」。

現在も日本各地から年間300万人を超える参拝者が訪れる他、正月三が日の初詣には80万人以上の参拝者が訪れ初詣参拝者数で茨城県1位を誇る。

牧野家も歴代藩主の先例に倣い「笠間稲荷神社」を大いに信仰。

2代目藩主・牧野貞長は、朝廷に具申し独立に「神位正一位稲荷大明神」の賜号を賜っている。

笠間藩主が江戸藩邸に笠間稲荷の分霊を勧請

安政六年(1859)、笠間藩8代藩主・牧野貞直が江戸下屋敷内に「笠間稲荷神社」の分霊を勧請。

元々敷地内の築山に祀られていた稲荷社に合祀という形で祀ったと云う。

笠間藩の8代藩主。

江戸幕府の寺社奉行・大坂城代を担った。

「笠間稲荷神社」を篤く庇護し、重要文化財となった社殿の造営を行った他、江戸下屋敷(江戸藩邸)内に分霊を祀り当社(東京別社)創建に寄与した。

藩邸内にあった事から庶民の参拝が難しかったものの、初午の日には庶民に参拝を許可したと云う。

藩邸内にあった神社を江戸庶民へ参拝を許した神社は数多い。

中でも江戸庶民から人気だったのが、久留米藩主有馬家の屋敷内にあった「水天宮」と、丸亀藩主京極家の屋敷内にあった「虎ノ門金刀比羅宮」。

「水天宮」は毎月5日に開放、「虎ノ門金刀比羅宮」は毎月10日に開放され、江戸庶民から双璧の人気を誇った。

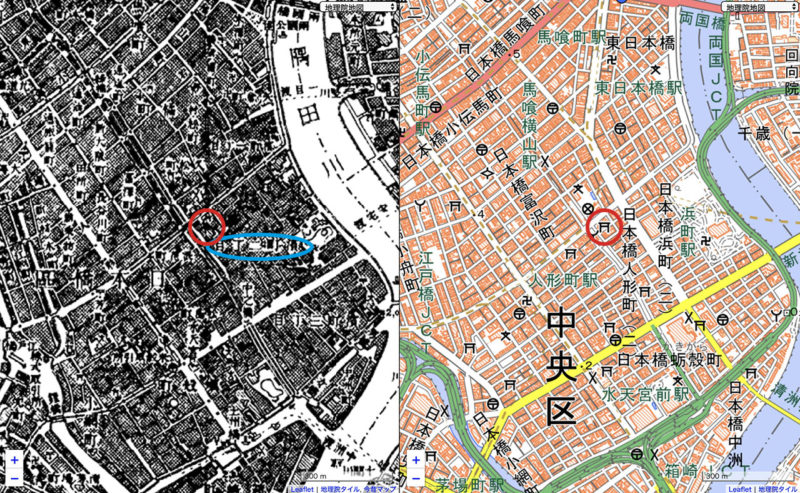

江戸切絵図から見る牧野家下屋敷(笠間藩江戸藩邸)

江戸時代の当社や小網町については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の日本橋や人形町周辺の切絵図。

当地周辺は中央右あたりに描かれている。

赤円で囲った「牧野遠江守」と記されたのが牧野家の下屋敷。

綱吉の時代に牧野家が賜った土地を、拡大や縮小はあったものの明治維新まで下屋敷として所有。

江戸に設けられた大名屋敷(江戸藩邸)のこと。

本邸である上屋敷に対して、当該屋敷の用途と江戸城からの距離により中屋敷、下屋敷などが設けられた。

当社はこの下屋敷の邸内社として祀られていた。

場所は現在地とほぼ変わらず、当地周辺に下屋敷があった事になる。

明治以降の歩み・笠間稲荷神社の東京別社へ

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治六年(1873)、牧野家が移転したため邸内社であった当社は現在地に遷座して独立。

明治十一年(1878)、官許を得て正式に神社として認可。

明治二十一年(1888)、牧野家の願いにより「笠間稲荷神社」本社が奉祀する事となる。

これによって「笠間稲荷神社」の東京別社と云う扱いになった。

これによって「笠間稲荷神社」の東京別社と云う扱いになった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

既に独立した神社として認可され記されている事が分かる。

現在も町名として残る浜町の名も見る事ができる。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生し当社も被災。

社殿が焼失してしまうが、すぐに再建されたと云う。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって再び社殿を焼失。

同年、本殿と仮社務所を再建。

昭和二十八年(1953)、拝殿を再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は日本橋七福神の寿老神も担っている。

境内案内

久松警察署の向かい・金座通り沿いに鎮座

最寄駅の浜町駅から徒歩すぐの距離で、久松警察署の向かいに鎮座。

金座通り沿いに鳥居が設けられている。

金座通り沿いに鳥居が設けられている。

社号碑には「別社 笠間稲荷神社」の文字。

社号碑には「別社 笠間稲荷神社」の文字。

玉垣に囲まれた先が境内。

一之鳥居のすぐ先に二之鳥居も立つ。

一之鳥居のすぐ先に二之鳥居も立つ。

二之鳥居には「正一位 笠間稲荷大明神」の扁額。

二之鳥居には「正一位 笠間稲荷大明神」の扁額。

狭い社地ではあるが、鳥居が2基(路地裏合わせて3基)あり、崇敬の篤さが伝わる。

狭い社地ではあるが、鳥居が2基(路地裏合わせて3基)あり、崇敬の篤さが伝わる。

二之鳥居を潜るとすぐ右手に手水舎。

コロナ禍では花手水仕様に。

コロナ禍では花手水仕様に。

2022年8月の夏らしさを感じる花手水。

2022年8月の夏らしさを感じる花手水。

北東側の路地側にも鳥居。

社殿の正面はこちらの鳥居となっている。

社殿の正面はこちらの鳥居となっている。

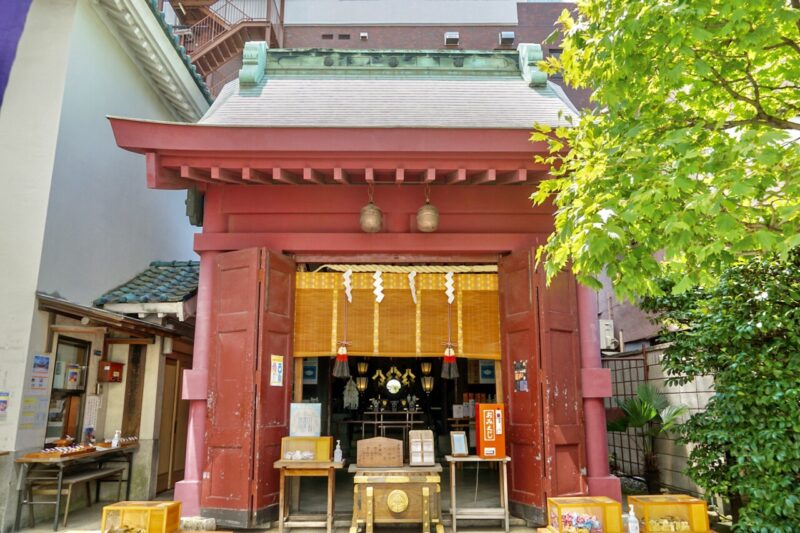

本社の方角を向いた朱色の社殿

北東向きに朱色の社殿。

当地から見て北東に「笠間稲荷神社」本社(茨城県笠間市)があるため、本社を向いて造営されたと云えるだろう。

当地から見て北東に「笠間稲荷神社」本社(茨城県笠間市)があるため、本社を向いて造営されたと云えるだろう。

東京大空襲によって旧社殿は焼失し、同年冬に本殿のみ再建。

拝殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

拝殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

塗装がやや経年変化しているものの、稲荷信仰らしい朱色の社殿。

塗装がやや経年変化しているものの、稲荷信仰らしい朱色の社殿。

「笠間稲荷神社」の東京別社であり本社の代わりに参拝する事で同等の御利益を得られると云う。

「笠間稲荷神社」の東京別社であり本社の代わりに参拝する事で同等の御利益を得られると云う。

神狐像が多く集められた一画

社殿の左手に多くの神狐像が集められた一画。

日本三大稲荷「笠間稲荷神社」の別社とされる当社への篤い信仰が伝わる一画。

日本三大稲荷「笠間稲荷神社」の別社とされる当社への篤い信仰が伝わる一画。

手前の神狐像は躍動感があり跳んでいるかのようでユニーク。

手前の神狐像は躍動感があり跳んでいるかのようでユニーク。

限定御朱印も・日本橋七福神の寿老神も担う

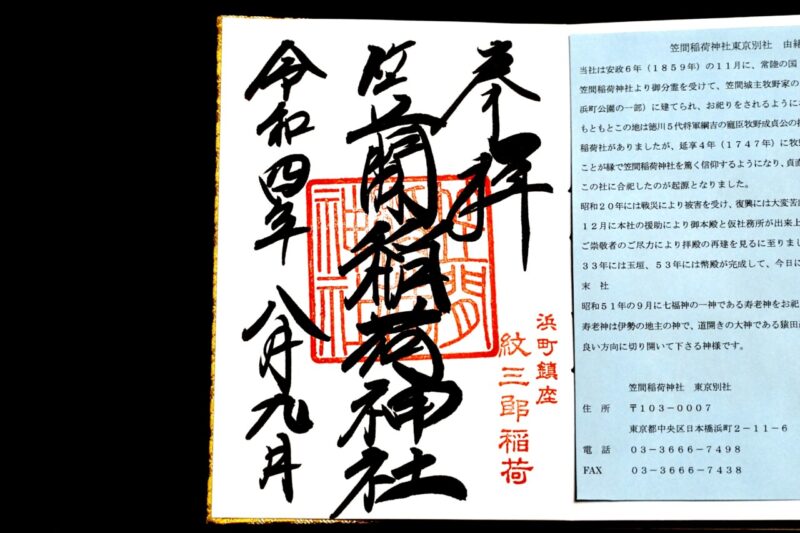

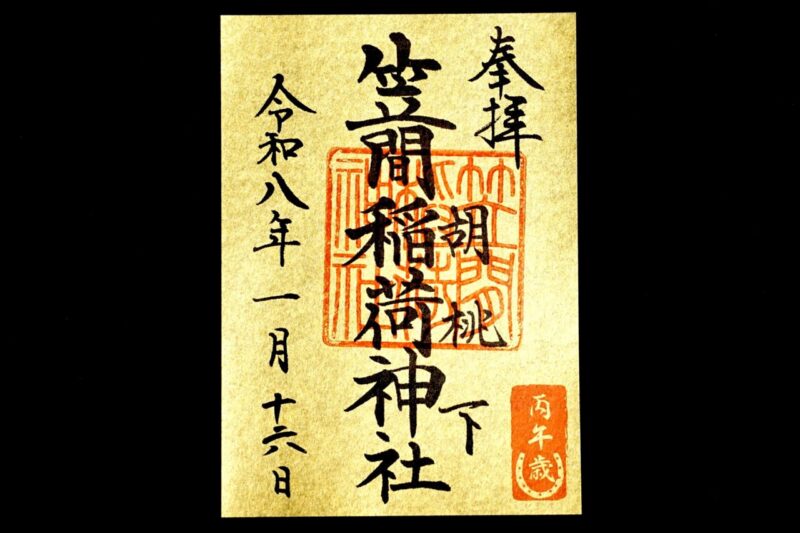

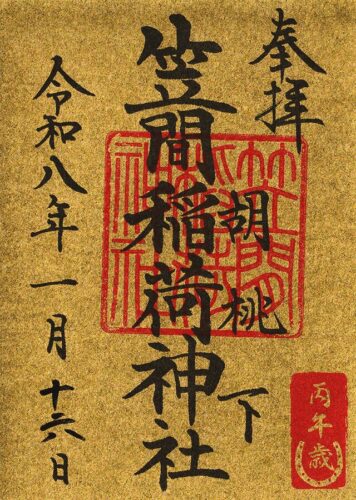

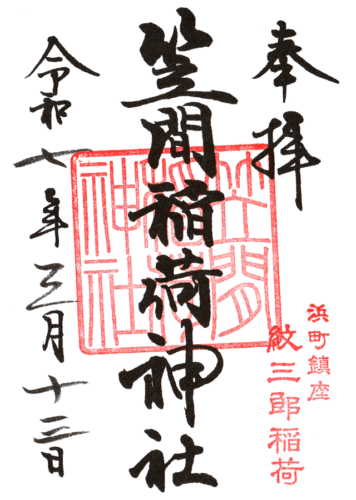

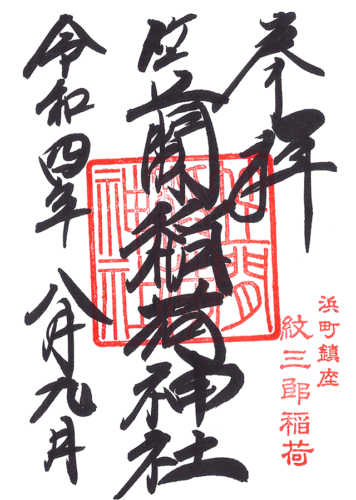

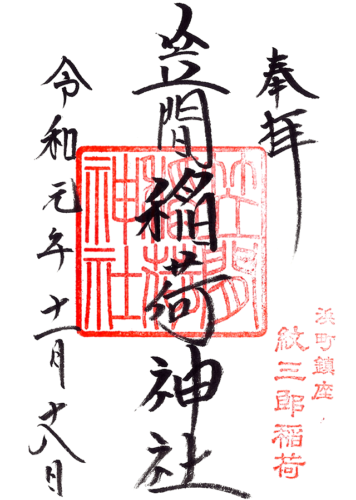

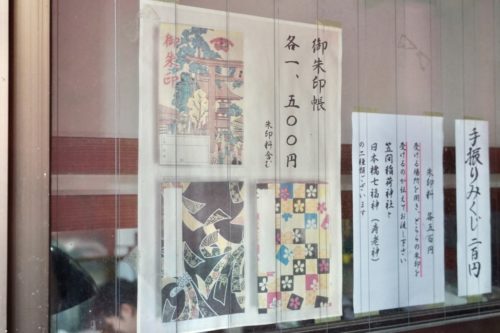

「笠間稲荷神社」「日本橋七福神・寿老神」の2種類の御朱印を用意。

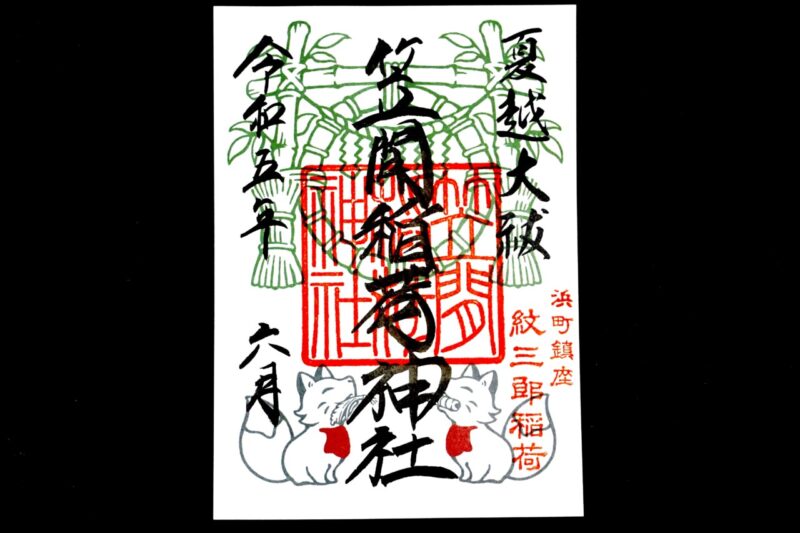

御朱印は「笠間稲荷神社」の印。

別称の「紋三郎稲荷」と、東京別社である事を伝える鎮座地の「浜町鎮座」の印が押印される。

別称の「紋三郎稲荷」と、東京別社である事を伝える鎮座地の「浜町鎮座」の印が押印される。

「笠間稲荷神社」の別称。

江戸中期、井上家が笠間藩主をしていた頃、井上正賢(いのうえまさたか)の縁者に門三郎という人物がいて、笠間稲荷の信者獲得のために大いに尽力したので、紋(門)三郎の名が冠せられたとされる。(他にも紋三郎狐と云う狐の伝説も伝わる)

また古典落語の演目として「紋三郎稲荷」と云う笠間稲荷が登場する噺でも知られる。

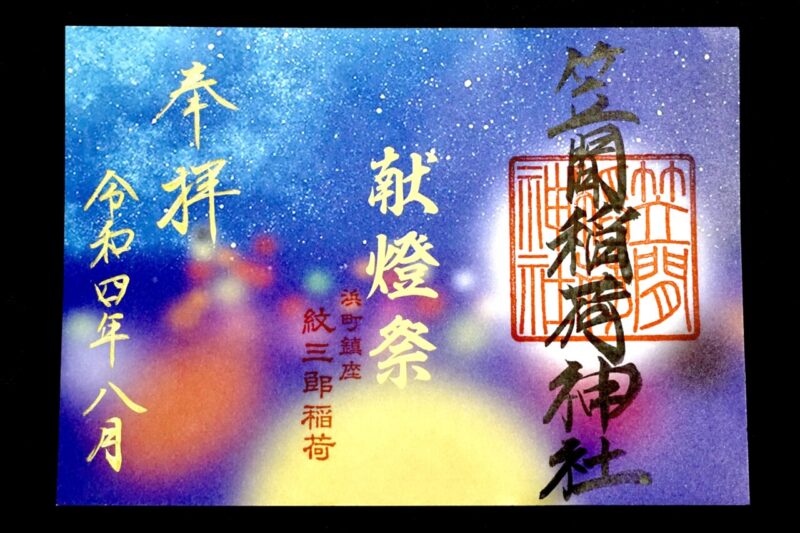

祭事などに応じて限定御朱印も授与。

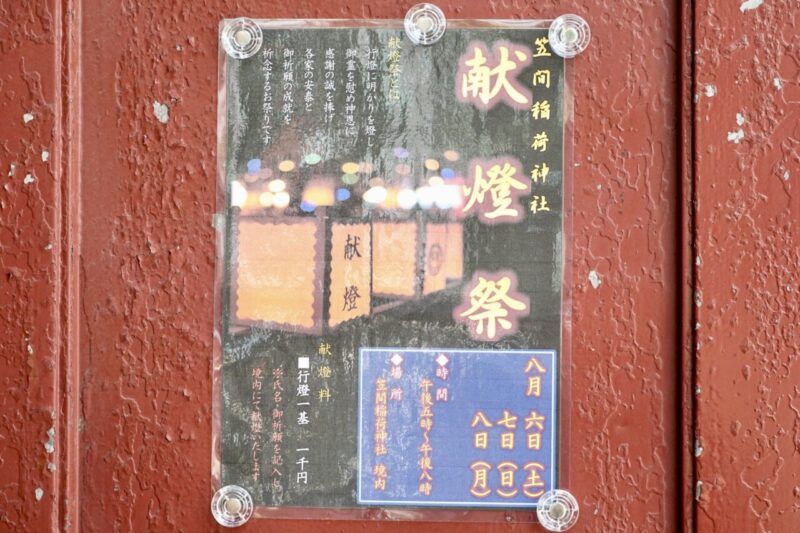

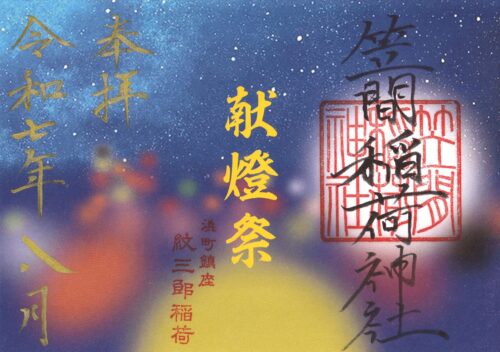

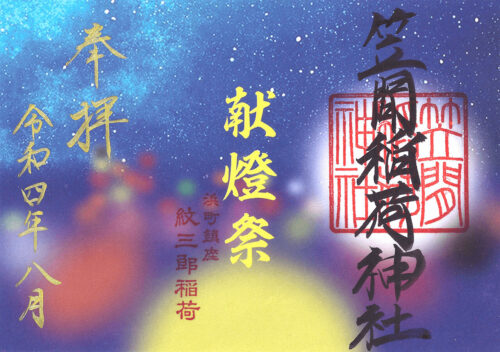

こちらは8月に開催された2022年献燈祭の限定御朱印。

こちらは8月に開催された2022年献燈祭の限定御朱印。

奉納された行燈に明かりを灯し御霊を慰めるお祭り。

奉納された行燈に明かりを灯し御霊を慰めるお祭り。

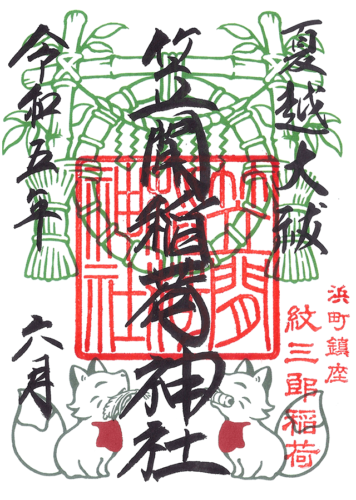

2023年6月に頂いた夏越大祓の御朱印。

可愛らしいイラスト入り。

可愛らしいイラスト入り。

社殿前にも茅の輪が設置されていた。

社殿前にも茅の輪が設置されていた。

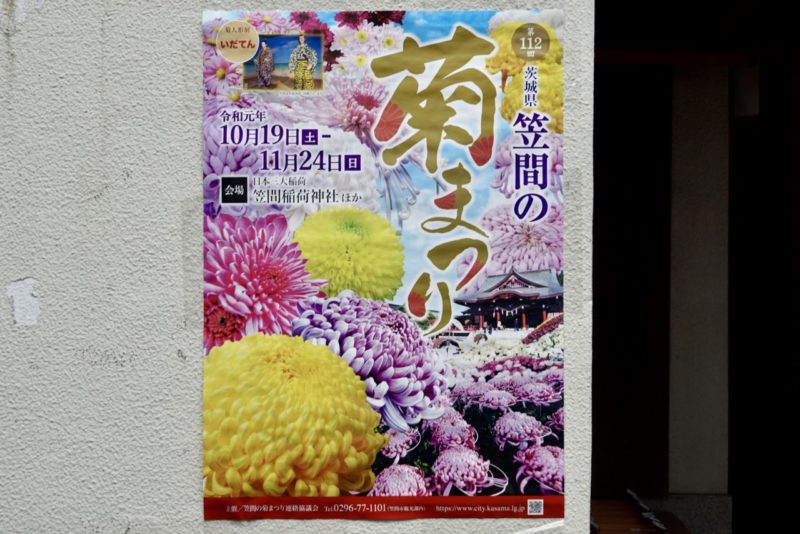

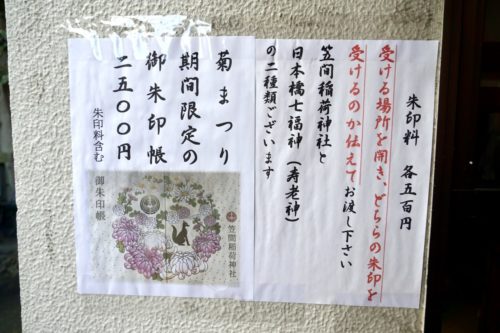

笠間の菊まつり・菊まつり御朱印

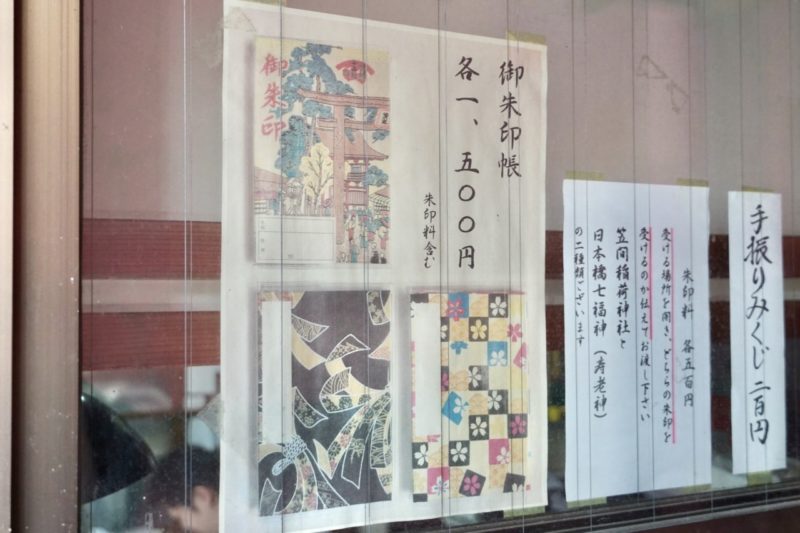

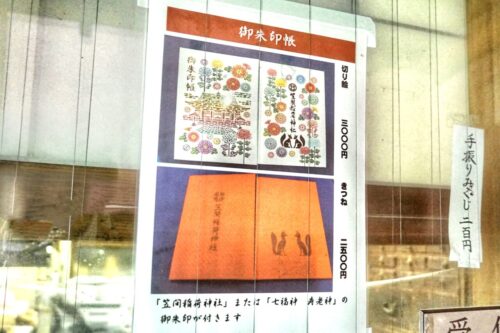

御朱印帳も用意。

「笠間稲荷神社」本社で頒布している御朱印帳と同じもの。

「笠間稲荷神社」本社で頒布している御朱印帳と同じもの。

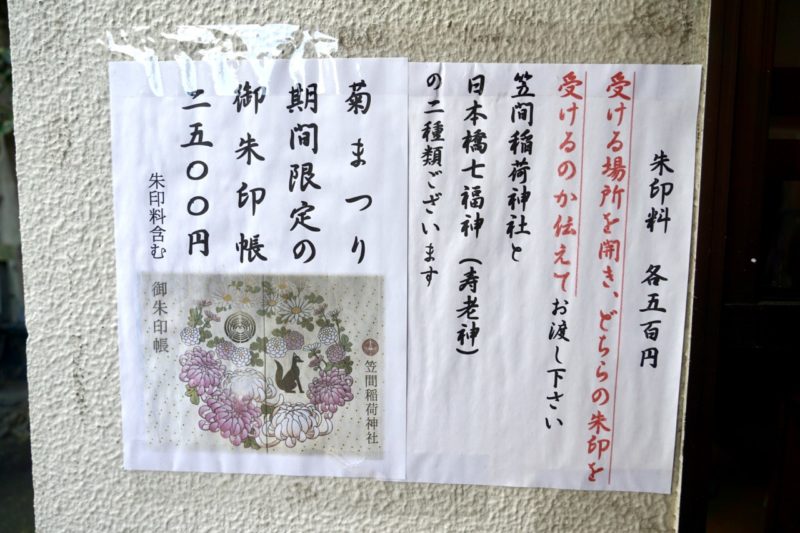

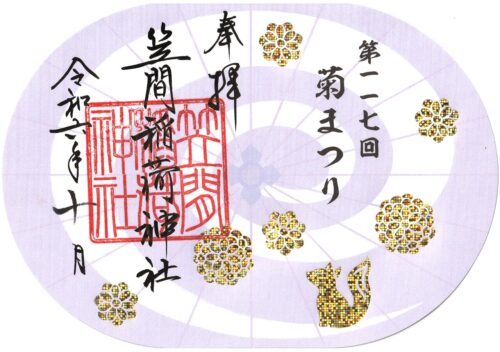

「笠間稲荷神社」本社の菊まつりに合わせて本社の限定御朱印も当社で頒布していた。(2019年当時のもの)

当社は「笠間稲荷神社」の東京別社であり、基本的に本社と同様の扱いをされている事が窺える。

当社は「笠間稲荷神社」の東京別社であり、基本的に本社と同様の扱いをされている事が窺える。日本で最も古い菊の祭典とされ、明治四十一年(1908)に日露戦争によって荒廃した人々の心を癒すために神社に農園部を開園して始めたもの。(画像は2019年のポスター)

毎年10月中旬から11月下旬に「笠間稲荷神社」を中心に開催され、約1万鉢の菊、菊人形や神事流鏑馬など多くの催しが開催される。

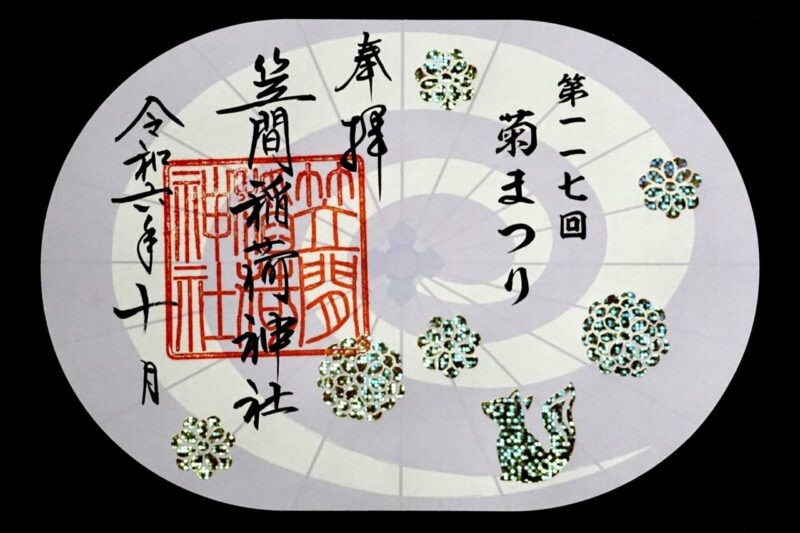

毎年10月中旬から11月下旬に「笠間稲荷神社」を中心に開催され、約1万鉢の菊、菊人形や神事流鏑馬など多くの催しが開催される。2023年は菊まつりに合わせて限定御朱印を授与。

笠間市にある本社でも同様に頒布している限定御朱印と同じ栗形に菊と神狐の刺繍入り御朱印。

笠間市にある本社でも同様に頒布している限定御朱印と同じ栗形に菊と神狐の刺繍入り御朱印。

朱印部分のみ当社の朱印を使用している。

朱印部分のみ当社の朱印を使用している。

2024年も菊まつりに合わせて限定御朱印を授与。

2025年も菊まつりに合わせて限定御朱印を授与。

2025年も菊まつりに合わせて限定御朱印を授与。

朱印部分のみ当社の朱印を使用していてそれ以外は本社と同じ限定御朱印。

朱印部分のみ当社の朱印を使用していてそれ以外は本社と同じ限定御朱印。

期間:10月25日-11月24日

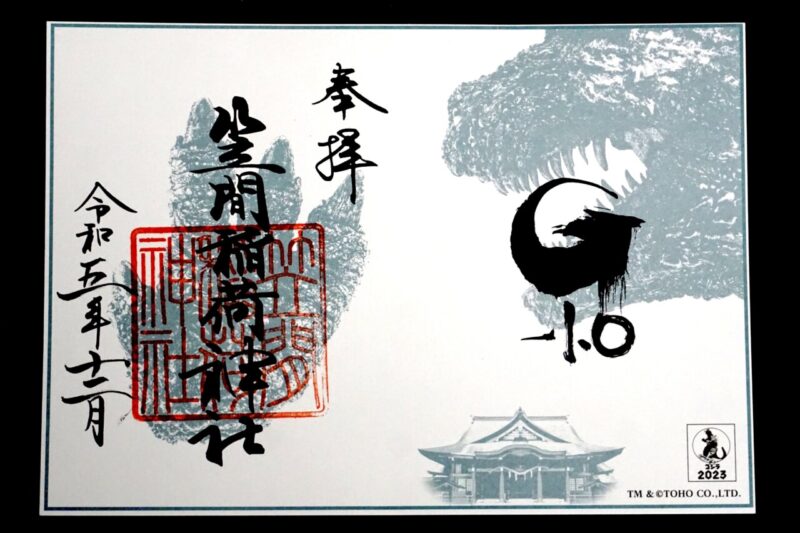

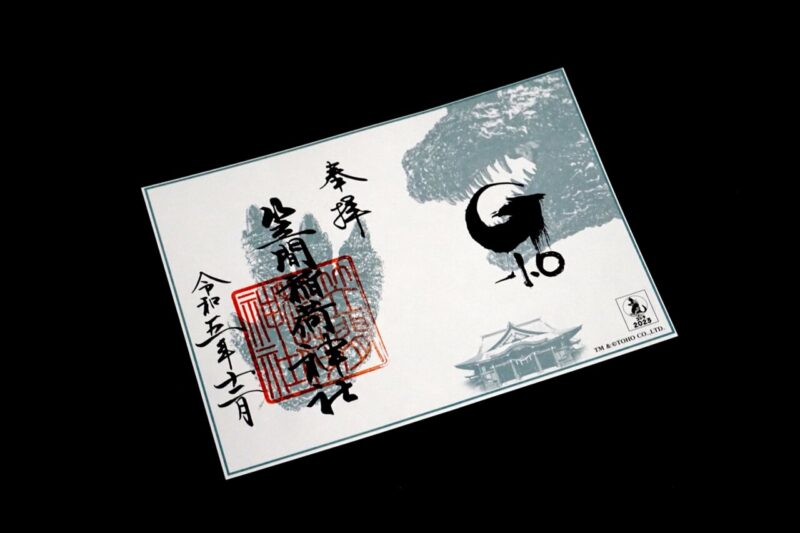

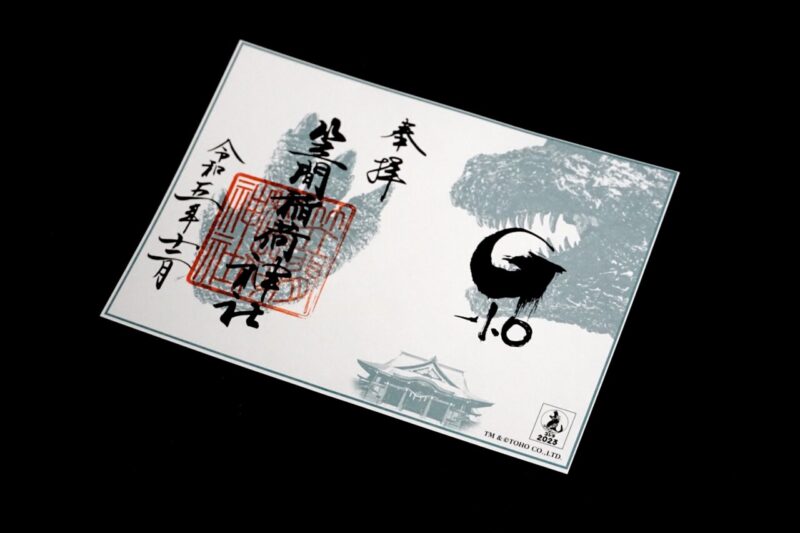

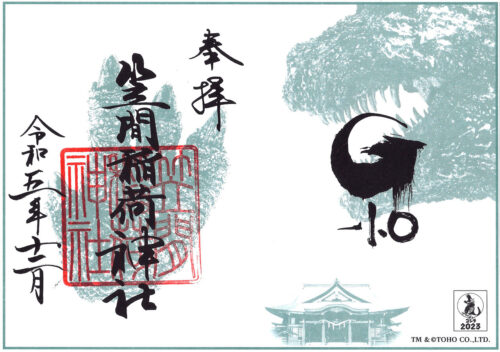

『ゴジラ-1.0』コラボ御朱印

2023年12月8日より映画『ゴジラ-1.0』コラボ御朱印を数量限定で授与。

ゴジラの姿と手、『ゴジラ-1.0』のロゴ。

ゴジラの姿と手、『ゴジラ-1.0』のロゴ。

本社「笠間稲荷神社」(茨城県笠間市)の社殿とゴジラ2023の文字。

本社「笠間稲荷神社」(茨城県笠間市)の社殿とゴジラ2023の文字。

このコラボは本社のある茨城県笠間市が『ゴジラ-1.0』のロケ地の1つになった事によるもの。

このコラボは本社のある茨城県笠間市が『ゴジラ-1.0』のロケ地の1つになった事によるもの。

本社では12月1日より授与が開始したが、1週間後に東京別社でも授与開始となった。

本社では12月1日より授与が開始したが、1週間後に東京別社でも授与開始となった。

栗の御朱印・笠間市は日本一の栗の産地

2024年9月1日からは数量限定で栗の御朱印を授与。

こちらも本社の御朱印と同じ用紙に当社の印を押印したもの。

こちらも本社の御朱印と同じ用紙に当社の印を押印したもの。

本社がある茨城県笠間市は日本一の栗の産地として知られる。

栽培面積と栽培経営体数が全国で最も多い栗の産地。

「笠間の栗」としてブランド化も。

毎年9月には「かさま新栗まつり」が開催されている。

所感

日本三大稲荷の1つとされる「笠間稲荷神社」の別社として信仰を集める当社。

歴史的には笠間藩主牧野家の江戸藩邸の邸内社として創建。

明治になり独立した神社となり、その後「笠間稲荷神社」が奉祀する別社となった。

本社の笠間稲荷に参拝したのは9年近く前なので、改めて参拝したい気持ちにさせてくれる。

小さな神社ではあるが、東京にいながら笠間稲荷に参拝できるのは有り難いこと。

一部授与品なども本社と同じものを授与しているのが嬉しい。

利便性の高い東京の別社として信仰を集める神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(限定)

社務所にて。

※「笠間稲荷神社」「日本橋七福神・寿老神」の2種類の御朱印あり。

※限定御朱印を用意する時あり。最新情報は公式X(Twitter)にて。

- 丙午歳・金色

- 通常

- 夏越大祓

- 通常

- 通常

- 2025年菊まつり

- 献燈祭

- 2024年菊まつり

- 2024年栗

- ゴジラ-1.0コラボ

- 2023年菊まつり

- 献燈祭

御朱印帳

笠間稲荷神社御朱印帳

初穂料:3,000円(御朱印代込)・2,500円(御朱印代込)

社務所にて。

オリジナル御朱印帳を用意。

「笠間稲荷神社」本社のものと同じもの。

- 社務所掲示(終了)

- 社務所掲示(終了)

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

江戸日本橋初午めぐりステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

2025年の「江戸日本橋初午めぐり」限定で各社で頒布していたステッカー。

交通安全ステッカー

初穂料:1,000円

社務所にて。

「笠間稲荷神社」本社のものと同じステッカー。

ハードタイプ。

他に小型のシールタイプ(初穂料500円)も用意。

参拝情報

参拝日:2026/01/16(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/06(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/04(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/10(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/09(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/11/18(御朱印拝受)

コメント