目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

蒲田地区の中心的神社である八幡さま

東京都大田区蒲田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧新宿村(蒲田)の鎮守。

分村の際に式内社論社「薭田神社」より勧請し創建。

蒲田周辺の多くの神社の本務社であり、現在は蒲田周辺の中心的役割を担っているため、現在は蒲田総鎮守とも云える位置付けと云える。

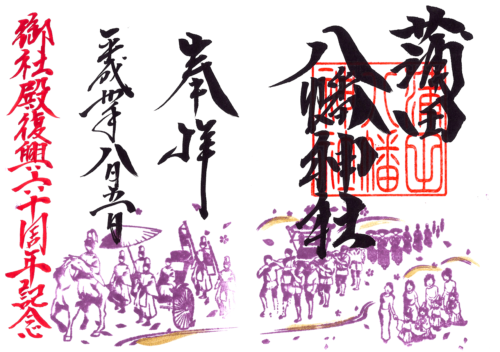

「復興六十周年御社殿改修事業」にて社殿は2018年8月竣工となり、同月「御社殿復興六十周年記念例大祭」の神幸祭が斎行され、その後も2年かけて「社務所新築工事」が行われ、境内が綺麗に整備された。

神社情報

蒲田八幡神社(かまたはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命(応神天皇)

社格等:村社

例大祭:8月8日前後の土・日曜

所在地:東京都大田区蒲田4-18-18

最寄駅:京急蒲田駅・蒲田駅

公式サイト:https://www.kamatahachiman.org/

御由緒

当社の創祓は不祥ですが、境内に小円墳があったこと、また、言い伝えや伝説、史実などから、相当古くから聖地として村人の信仰の場であったものと思われます。この地は多摩川の河ロにあたり、水の便が良く、交通の要衝にして物資の集散地ともなり、都からの文化の伝播ももっとも早く、関東における文化の先進地でありました。したがって縄文式文化時代の原始信仰と共に形づくられた斎場が時代とともに推移して今日の姿になったものと思われます。

蒲田村より新宿分村に当たり、鎮守の神として、稗田神社から行基作の神体三座のうち、春日の像一体を分ちお祓りしたところ、霊験あらたかであったといいます。新宿分村は慶長の頃と言われていますが、一説には平安末期か鎌倉初期とも言われ、決定的な資料は残されていません。しかし、諸般の事情を推論して慶長五年を新宿分村、当社御鎮座とさだめ、平成十二年に御鎮座四百年祭を施行しました。

明治維新となり、神仏分離によって春日の像は別当妙安寺に移されましたが、戦災によって焼失しました。

昭和二十年四月十五日、戦災により社殿は焼失しましたが、たちまち再建気運が勃興しました。戦後復興していく蒲田の中心にあったため、昭和二十四年八月、新宿八幡神社を改め【蒲田八幡神社】と称えるようになりました。

氏子崇敬者の奉賛によって現在に見る壮麗な社殿は竣工し、昭和三十三年八月八日、御社殿復興遷宮祭を執行、その後多くの記念事業、記念大祭を執行しました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

古墳が発掘された古い土地に鎮座

創建年代は不詳。

当社では、慶長五年(1600)を創建年と推定。

当地では当社が創建される遥か以前の古墳が発掘されている。

当社の境内から古墳時代の小円墳が発見され、「蒲田八幡神社境内古墳」として登録。

古くから神聖な地とされていた当地に、後になって神社が建てられたのだと推測できる。

当社の他にも、蒲田の地からは、古墳・貝塚などが多く発見されている。

その大半が古墳時代のもので、古くから蒲田には人の生活があった事が分かる。

古くから人々が生活をし、祭祀権・信仰の場であった場所に神社ができる。

信仰の結びつきへの想像は容易であり、自然な事に思う。

蒲田村から新宿村が分村・新宿村鎮守として創建

当社が創建したとされるのは慶長年間(1596年-1615年)。

当社が鎮守していた「新宿村(現・蒲田の一部)」の成立と関連性が深い。

慶長年間(1596年-1615年)、蒲田村が分村。

蒲田村は北蒲田村となり、分村した村が新宿村となる。

この新宿村の鎮守として創建したのが当社である。

分村の際に蒲田村の鎮守であった「薭田神社」より勧請して当社を創建。

「薭田神社」には、行基作とされる御神体像三体があり、その中から春日の像一体を遷し、御神体として鎮祭したところ霊験あらたかだったと伝わる。

奈良時代の僧侶。

朝廷から僧の資格を得ずに、階層を問わず広く教えを説いた事で民衆より篤く崇敬を集めたものの、朝廷より宗教活動を度々弾圧された。

しかしながら民衆からの圧倒的な支持を背景に、聖武天皇によって「東大寺」大仏造立の実質上責任者として招聘。

朝廷より日本最初に最高位・大僧正の位を授けられた。

このように当社は「薭田神社」の分社とも云う事ができるだろう。

分村した新宿村の鎮守として創建したため、「新宿八幡神社」と呼ばれていた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(新宿村)

八幡社

海道より一町許西の方にあり。宇佐八幡宮を勧請せしと云のみにて、其年暦を傳へず。されども社頭に古木あまた生茂りたるさま、古社なることは疑ふべからず。村の鎮守なり。本社七尺に六尺。神体は立像にして世尊の像に似たり。左手に軍配団扇をとり、右手に巻物を持つ。総て朽やつれて殊勝に見ゆ。寺伝には行基菩薩の作なりといひ傳ふ。拝殿三間に二間。前に鳥居二基をたつ。一は木にして一は石なり。村内妙安寺もちなり。

末社。第六天社。稲荷社。以下二社わづかなる祠にて、社前の両側にたてり。

古塚。社地に入て右の方にあり、塚上に老松四根ありて、廻りに注連をはり置けり。土人に問に昔何物か神霊あるものを埋めし印の塚なりといひ傳へて、塚の邊を葦毛の馬に乗て過るときは、必落馬すといへども其故をしらずといへり。隣村北蒲田栄林寺の云傳へによれば、彼村八幡宮神体三体の中、春日の像一体を分ちここに移して当村の鎮守とせしに、神霊あらたにして、土人の信仰なきものにはまま祟りありしにより、恐れて此地に埋みしといふ。此説うけがたけれども、しばらくしるせしなり。

新宿村の「八幡社」と記されているのが当社。

現在も近くにある「妙安寺」が別当寺であった。

中でも「其年暦を傳へず。されども社頭に古木あまた生茂りたるさま、古社なることは疑ふべからず。」の部分に注目したい。

「創建年代は不詳ながら、境内に古木が数多くあったといい古社である事は疑いようもない」といった内容で、当時から見て古木が数多くある古社という表現は、慶長五年(1600)創建ではあまり使わない表現と思われ、この事からやはり古くから聖地として村民たちより崇められていた土地なのだと推測できる。

境内に「古塚」があったと記されており、かなり詳細に記している。

これがいわゆる「蒲田八幡神社境内古墳」であったのだろう。

「薭田神社」の別当であった「栄林寺」によると、「八幡宮(現・薭田神社)」より春日の像一体を分祀したと伝わっていて、この春日の像は霊験あらたかで、信仰のない村人には祟りが度々あったとされ、恐れてこの古塚に埋めたと伝わる。

さらに古墳の塚上に回りに注連縄をした松があり、この塚は古くから神霊あるものを埋めた塚として信仰対象だったと云う。

この塚の周囲を芦毛の馬に乗って通ると必ず落馬するとされる。

こうした「古塚」に関する伝承を記していて、これは禁忌(タブー)とも取れる文章。

芦毛の馬に限定した禁忌というのも実に興味深い。

いつの時代か、この地で芦毛の馬にまつわる出来事があったのだろう。

江戸時代に残る伝承なので、やはり当地が古くからの信仰の場所であった事は間違いない。

明治以降と戦後の再建・蒲田の中心として発展

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、北蒲田村・新宿村・鵜ノ木村・女塚村・御園村が合併し、蒲田村が成立。

当地は荏原郡蒲田村新宿と呼ばれるようになり、その後は新宿町となっていく。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

「蒲田新宿」という地名も残っていて、こうした蒲田新宿の鎮守が当社であった。

明治四十三年(1910)、やや南に鎮座していた「天祖神社」を当社境内に遷座。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿が焼失。

神仏分離前に別当寺であった「妙安寺」も焼失していて、この際に当社の御神体であった春日像も焼失してしまう。

昭和二十年(1940)改修の古地図を見ると戦後まもない様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は変わらず、すぐ近くに京急蒲田駅も開通。

戦後復興していく蒲田の中心部にあった事が分かる。

まだ「蒲田新宿」の地名も見る事ができる。

昭和二十四年(1949)、「新宿八幡神社」から現在の「蒲田八幡神社」へ改称。

戦後復興していく蒲田の中心にあったため、蒲田の名を付けたと云う。

戦後復興していく蒲田の中心にあったため、蒲田の名を付けたと云う。

昭和三十三年(1958)、社殿復興遷宮祭を行い再建を果たす。

上画像は平成三十年(2018)に改修工事が行われる以前の社殿。

上画像は平成三十年(2018)に改修工事が行われる以前の社殿。

昭和四十二年(1967)、順次行われていた住居表示によって新宿町が廃止。

以後、蒲田の中心として、この周辺の多くの本務社となる。

復興六十周年御社殿改修事業と社務所新築工事

平成二十九年(2017)4月下旬より「復興六十周年御社殿改修事業」が開始。

境内や社殿の改修が行われた。(2017年当時の看板)

境内や社殿の改修が行われた。(2017年当時の看板)

社殿は平成三十年(2018)8月竣工。

上画像は同年の例大祭の際に撮影した様子で、既に社殿の改修は終えているが境内工事が続いていた。

上画像は同年の例大祭の際に撮影した様子で、既に社殿の改修は終えているが境内工事が続いていた。

その後は約2年に渡り社務所新築工事が行われた。

参道から境内の多くを整備しているため、長い間境内の通り抜けができない期間が続いた。

参道から境内の多くを整備しているため、長い間境内の通り抜けができない期間が続いた。

令和二年(2020)6月、社務所が竣工。

その他の境内整備も行われ長年続いた境内整備が完了となり現在に至る。

その他の境内整備も行われ長年続いた境内整備が完了となり現在に至る。

境内案内

京急蒲田駅近くに鎮座・朱色の大鳥居

京急蒲田駅からほど近い位置に鎮座。

立地がよく戦後に蒲田の中心神社として発展したのがよく分かる社地。

立地がよく戦後に蒲田の中心神社として発展したのがよく分かる社地。

朱色の鳥居と「蒲田八幡神社」と記された社号碑。

朱色の鳥居と「蒲田八幡神社」と記された社号碑。

立派な大鳥居と常夜灯。

立派な大鳥居と常夜灯。

朱色の大鳥居を潜るとまっすぐ伸びる参道。

2020年に境内整備が終わり、以前よりすっきりと明るい雰囲気に。

2020年に境内整備が終わり、以前よりすっきりと明るい雰囲気に。

参道の左手に手水舎。

こちらも境内整備で新たに新築されたもの。

こちらも境内整備で新たに新築されたもの。

復興六十周年で改修された社殿・八幡造本殿

参道の正面に社殿。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

現在の社殿は戦後の昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

現在の社殿は戦後の昭和三十三年(1958)に再建されたもの。

鉄筋コンクリート造によって再建を果たした。

鉄筋コンクリート造によって再建を果たした。

2018年8月に社殿改修事業が竣工し、美しい社殿の姿が蘇った。

2018年8月に社殿改修事業が竣工し、美しい社殿の姿が蘇った。

当社の社殿で特徴的なのは本殿。

都内では珍しい八幡造になっているのが特徴的。

都内では珍しい八幡造になっているのが特徴的。

2棟の建物を前後に連結させてひとつの社殿としたもの。

「宇佐神宮」上宮本殿(現・大分県)や「石清水八幡宮」上院社殿(現・京都府)といった国宝指定の社殿が八幡造の代表として知られていて、八幡信仰の古い社殿に見られる造り。

当社の本殿も2棟の建物が連結されているのが分かる。

改修以前の社殿も記録として残す。(2016年10月撮影)

戦後に再建された社殿であるが老朽化が目立つ。

戦後に再建された社殿であるが老朽化が目立つ。 古い社殿を見ると改修事業で美しく生まれ変わったのがよく分かる。

古い社殿を見ると改修事業で美しく生まれ変わったのがよく分かる。 八幡造の社殿も同様。

八幡造の社殿も同様。拝殿前には一対の狛犬。

まだ新しさを感じる狛犬だが、昭和十六年(1941)に奉納された狛犬。

まだ新しさを感じる狛犬だが、昭和十六年(1941)に奉納された狛犬。

改修事業の際に塗り直しが行われたもの。

改修事業の際に塗り直しが行われたもの。

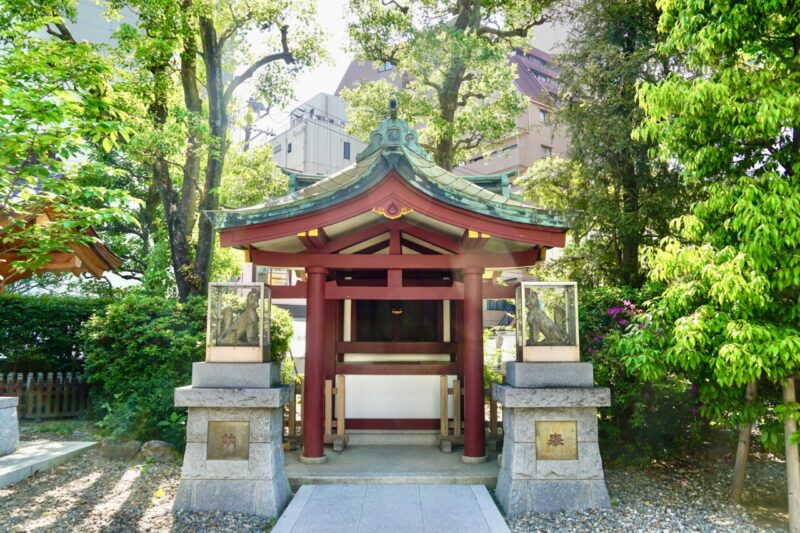

境内社の天祖神社・古い鳥居と子持ちの狛犬

社殿の右手には境内社の天祖神社。

正面には鳥居。

正面には鳥居。

鳥居は改修が行われていて新しさを感じるが実はとても古い。

鳥居は改修が行われていて新しさを感じるが実はとても古い。

天明七年(1787)の刻銘を見ることができる。

天明七年(1787)の刻銘を見ることができる。

古くは当社よりやや南側の「お伊勢の森」と呼ばれた一画に鎮座。

古くは当社よりやや南側の「お伊勢の森」と呼ばれた一画に鎮座。

明治四十三年(1910)に当社境内へ遷座。

明治四十三年(1910)に当社境内へ遷座。

天祖神社の前にも一対の狛犬。

明治十一年(1878)に奉納された狛犬。

明治十一年(1878)に奉納された狛犬。

阿吽共に子持ちで、阿形は2匹の狛犬が可愛らしい。

阿吽共に子持ちで、阿形は2匹の狛犬が可愛らしい。

表情や毛並みが素敵な狛犬。

表情や毛並みが素敵な狛犬。

戦火を免れた満願火伏稲荷神社

参道の左手には境内社の満願火伏稲荷神社。

古くから当社境内にあり『新編武蔵風土記稿』にも末社稲荷社として記されているお稲荷様。

古くから当社境内にあり『新編武蔵風土記稿』にも末社稲荷社として記されているお稲荷様。

東京大空襲の際、蒲田の町の多くが焼け野原となり焼失した中、数少ない建物として残った事から稲荷神社でありながら火災予防の守り神として「満願火伏稲荷神社」と称されている。

東京大空襲の際、蒲田の町の多くが焼け野原となり焼失した中、数少ない建物として残った事から稲荷神社でありながら火災予防の守り神として「満願火伏稲荷神社」と称されている。

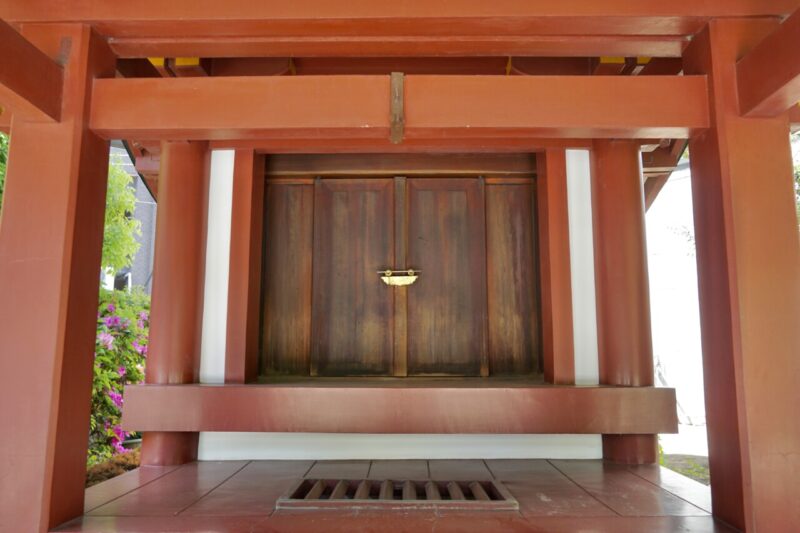

社殿は覆屋になっており外からは見る事ができないが、戦禍を免れた旧社殿は当時の姿のまま、この中に納められている。

社殿は覆屋になっており外からは見る事ができないが、戦禍を免れた旧社殿は当時の姿のまま、この中に納められている。

社殿の前には一対の神狐像。

金網で保護される形。

金網で保護される形。

いずれも造形がよく凛とした佇まい。

いずれも造形がよく凛とした佇まい。

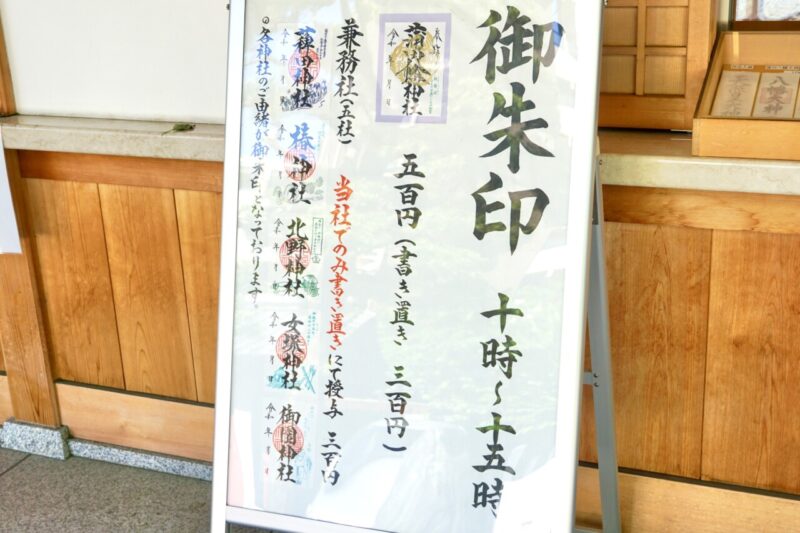

カラフル御朱印・兼務社の御朱印も用意

御朱印は授与所にて。

2020年6月に竣工した社務所と授与所。

2020年6月に竣工した社務所と授与所。

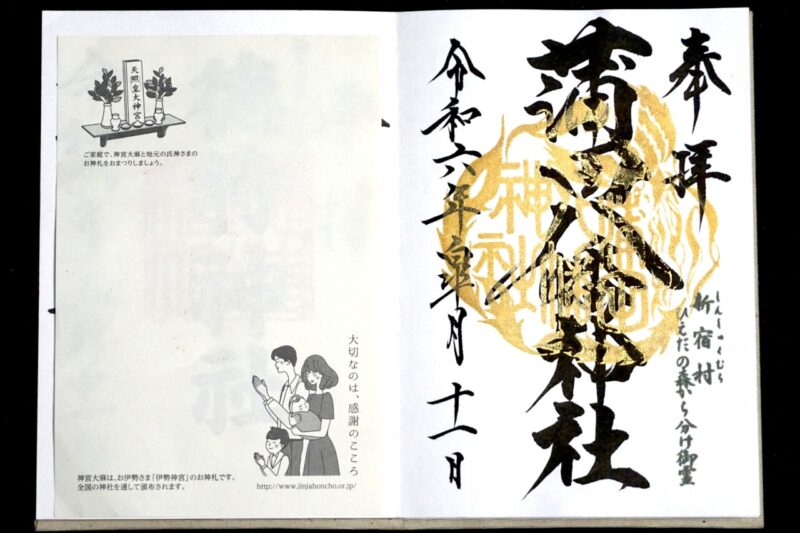

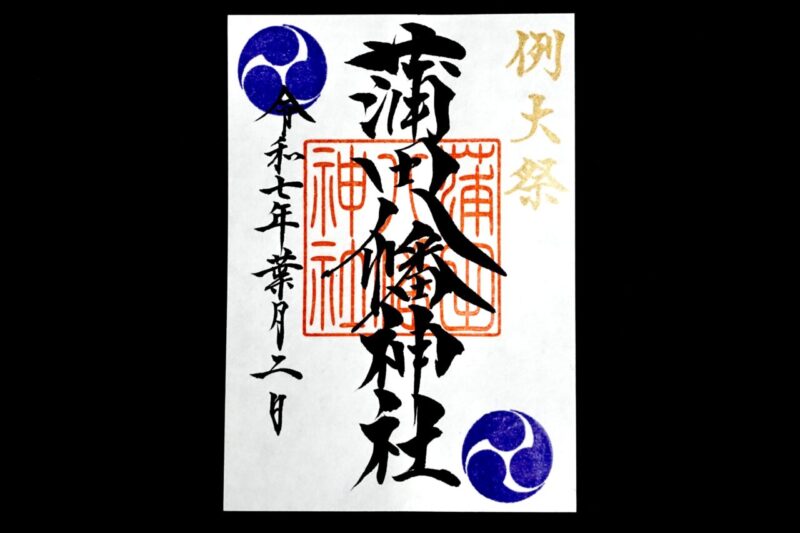

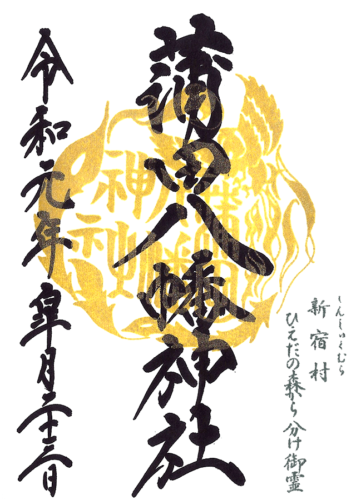

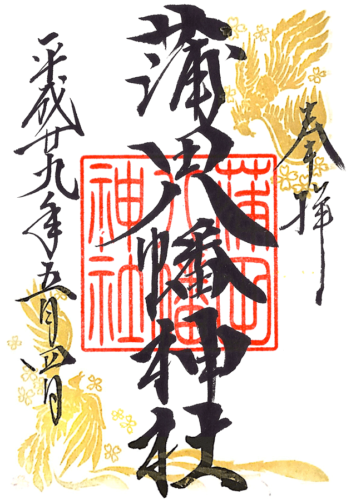

御朱印には「蒲田八幡神社」の金印。

神輿に取り付けられている鳳凰をモチーフにした印となっている。

神輿に取り付けられている鳳凰をモチーフにした印となっている。

御朱印に押されているのは神輿に取り付けられている鳳凰をモチーフにした印。

昭和五十八年(1981)、御社殿復興二十五周年記念事業として大神輿が新調。

例大祭になると宮入り後に神輿の上の鳳凰に取り付けてある稲穂を投げ配る。

「新宿村 ひえだ森から 分け御霊」と、当社の御由緒を表す印判も。

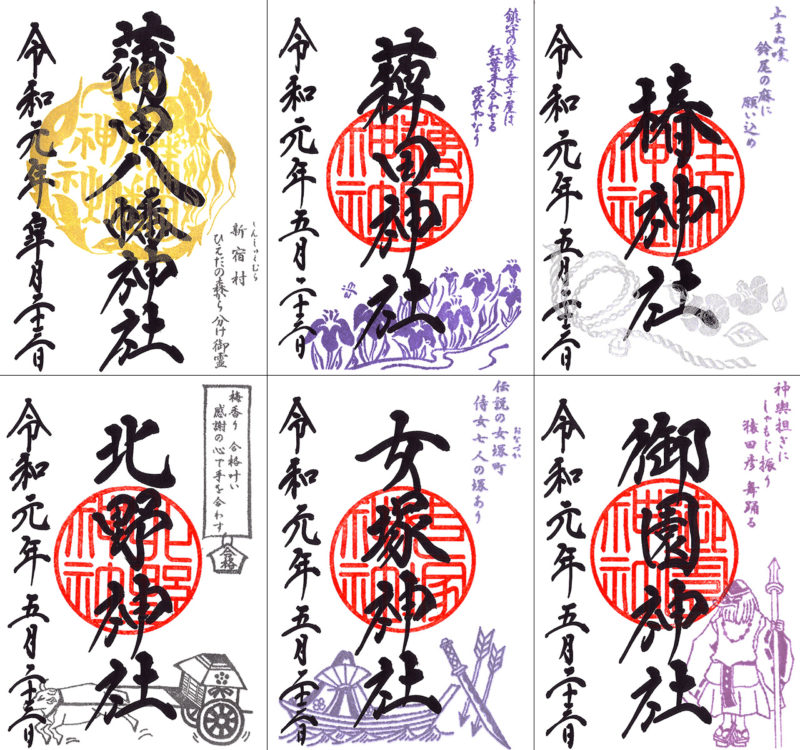

兼務社の御朱印も用意しているため、「薭田神社」「椿神社」「北野神社」「女塚神社」「御園神社」の御朱印も頂ける。

兼務社の御朱印もカラフルな御朱印で合わせて頂く方も多い。

兼務社の御朱印もカラフルな御朱印で合わせて頂く方も多い。

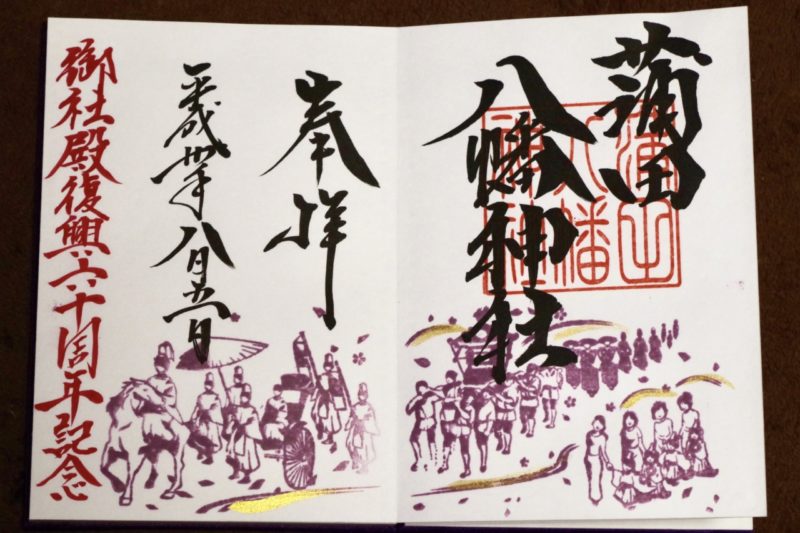

御社殿復興六十周年記念例大祭・2日間限定の御朱印

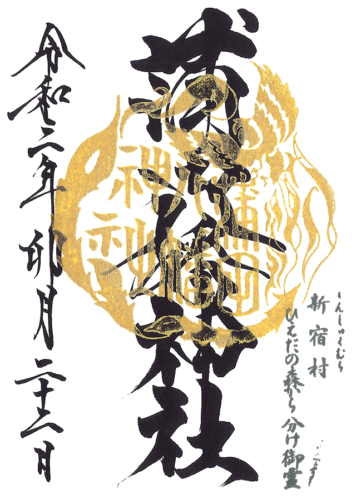

平成三十年(2018)に斎行された例大祭は、御社殿復興六十周年記念の例大祭であった。

神幸祭として特別な例大祭。

神幸祭として特別な例大祭。

画像は2018年8月5日の例大祭当日の様子。

画像は2018年8月5日の例大祭当日の様子。

神輿の上に取り付けられた鳳凰。

神輿の上に取り付けられた鳳凰。

この鳳凰が当社の御朱印のモチーフとなった鳳凰。

この鳳凰が当社の御朱印のモチーフとなった鳳凰。

8月は例大祭・例大祭限定御朱印

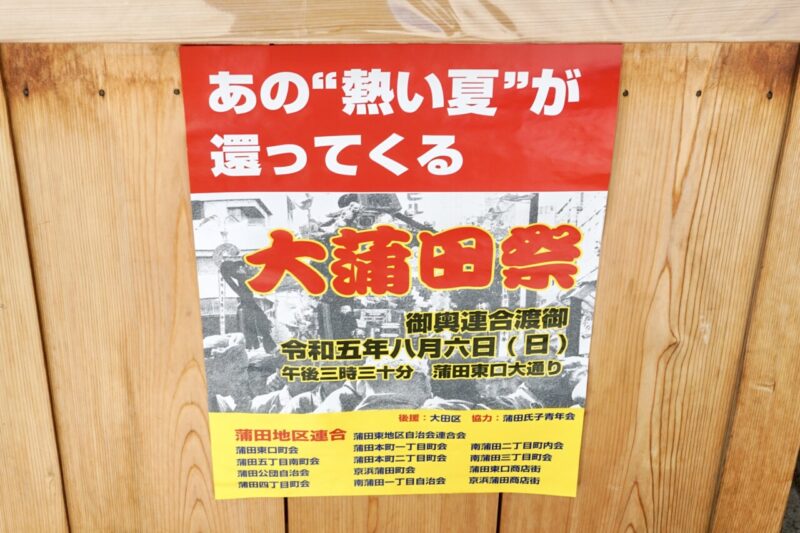

2023年8月5日・6日は例大祭を斎行。

大蒲田祭と称して神輿連合渡御も行われた。

大蒲田祭と称して神輿連合渡御も行われた。

6日お昼頃の様子。

6日お昼頃の様子。

境内には多くの露店も。

境内には多くの露店も。

子供神輿。

子供神輿。

商店街で待機する神輿。

商店街で待機する神輿。

例大祭期間限定の御朱印も授与。

2日間限定の書き置き御朱印。

2日間限定の書き置き御朱印。

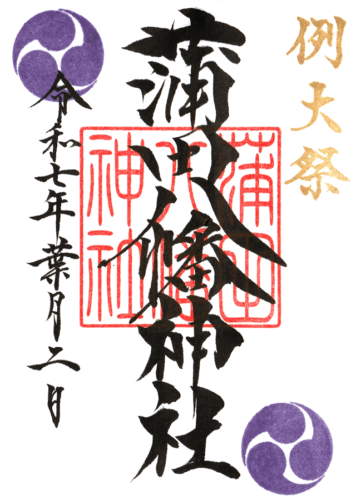

2025年例大祭にも参拝。

多くの露店が出る参道。

多くの露店が出る参道。 例大祭で頂いた御朱印。

例大祭で頂いた御朱印。

所感

京急蒲田駅からもほど近い場所に鎮座する当社。

伝承や禁忌など江戸時代の頃から興味深い言い伝えが残っており色々と興味深い。

創建には諸説あり不確定要素も多いのだが、新宿村(蒲田)の鎮守として、蒲田村より分村した際に創建したものと見られており、かつては蒲田村鎮守で式内社とされる「薭田神社」からの分社的な立場であったと思われる。

現在は「薭田神社」は当社の兼務社であり、当社が蒲田の中心的神社となっているのが面白い。

立地的にも蒲田駅からも近く、蒲田の中心として「蒲田八幡神社」と称した事が、現在の発展と崇敬に繋がっているのだろう。

現在は兼務社含めカラフルな御朱印を用意していて人気も高い。

地域からの崇敬がとてもよく伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(書き置きは300円)

授与所にて。

※令和元年5月より御朱印のデザインが変更。

※2017年5月よりカラフルなスタンプ付きの御朱印に変更。

※兼務社「薭田神社」「椿神社」「北野神社」「女塚神社」「御園神社」の御朱印も頂ける。(2020年6月より全て書き置きのみの授与。初穂料300円)

- 2025年例大祭

- 通常

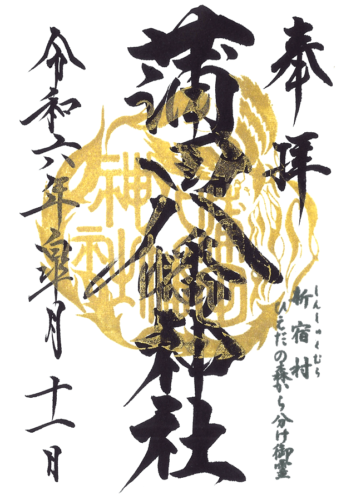

- 2023年例大祭

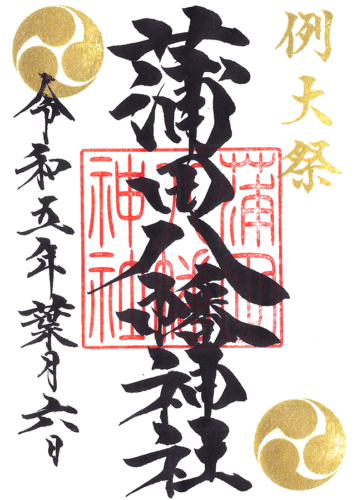

- 通常

- 通常

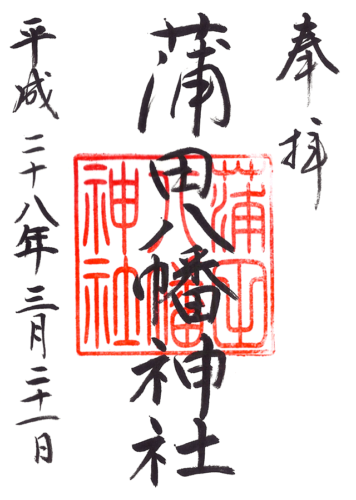

- 旧御朱印

- 旧御朱印

- 御社殿復興六十周年記念

参拝情報

参拝日:2025/08/02(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/05/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/08/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/04/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/05/23(御朱印拝受)

参拝日:2018/08/05(御朱印拝受)

参拝日:2017/05/04(御朱印拝受)

参拝日:2016/03/21(御朱印拝受)

コメント