目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

徳川将軍家の祈願所・蔵前八幡

東京都台東区蔵前に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、蔵前一帯の鎮守。

五代将軍・徳川綱吉によって創建された神社で、江戸城鬼門除けの守護神・徳川将軍家祈願所の一社。

かつては大変広い社領を有する江戸を代表する一社であった。

当時の正式社号は「石清水八幡宮」だが、庶民には「蔵前八幡」「東石清水宮」として親しまれた。

現在の正式社号は旧字体の「藏前神社」。

江戸時代より境内では勧進相撲が行われ現在も相撲協会からの奉納品が多く残る他、古典落語『元犬』などの舞台としても知られる。

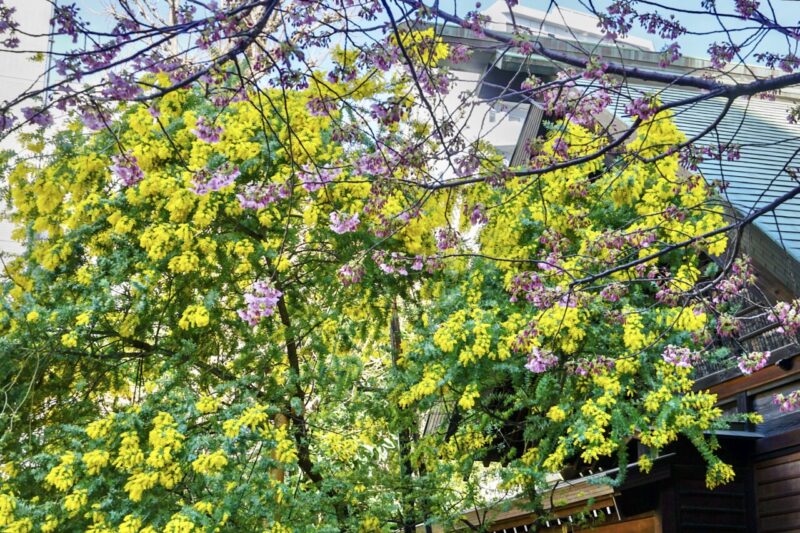

また2月下旬から3月上旬かけては境内のミモザや桜(蔵前桜・寒緋桜)が見頃となり早春の名所となっている。

神社情報

藏前神社(くらまえじんじゃ)

御祭神:誉田別天皇(応神天皇)・息長足姫命(神功皇后)・姫大神・倉稲魂命・菅原道真公・塩土翁命

社格等:郷社

例大祭:6月第1土曜・日曜

所在地:東京都台東区蔵前3-14-11

最寄駅:蔵前駅

公式X(Twitter):https://twitter.com/kuramaejinja

御由緒

当社は、徳川第五代将軍綱吉公が元禄六年(1693)八月五日、山城国(京都)男山の石清水八幡宮を当地に勧請したのが始まりです。以来、江戸城鬼門除の守護神ならびに徳川将軍家祈願所の一社として篤く尊崇せられ、御朱印社領二百石を寄進せられました。文政年間の『御府内備考続編』ならびに「寺社書上」には次のように記されています。

石清水八幡宮。御朱印社領二百石。当社、石清水八幡宮境内、拝受の儀は、元禄六酉年五月二十七日、高野山興山寺上り屋敷拝受つかまつり、同年八月、八幡宮社頭建立の節、御金子三百両拝受つかまつり、諸堂建立つかまつり候。其の節、境内坪数二千二百七十一坪六合拝受つかまつり候。其の後、享保十七子年三月二十八日類焼つかまつり候に付、替地として、元坪の通り、浅草三嶋町に遷し置かれ候ところ、延享元子年一二月二十日、寺社御奉行大岡越前守忠相殿、三嶋町の儀、御祈願所に不相応にして、別けても、神前の向、宜しからず候に付、此の度、御上意を以て元地へ引き移し候よう仰せ付けられ候旨、申し渡され候。

すなわち、創建三十九年後に類焼し、浅草三嶋町に遷されていましたが、その十二年後の延享元年四月十五日、元地である蔵前(八幡町)に還幸しました。当時は神仏習合思想に基づき、全国の主要な神社には付属して別当寺が建立されていました。そして、当社石清水八幡宮の別当寺としては、雄徳山大護院(新義真言宗)が営まれ、江戸の「切絵図」にも見られます。

正式な社号は『石清水八幡宮』ですが、一般には『藏前八幡』または『東石清水宮』と唱えられ、庶民の崇敬者がはなはだ多く関東地方における名社の一つに数えられました。

また、天保十二年(1841)十二月には、日本橋の「成田不動」(成田山御旅宿)が、幕府の方針に基づく寺社御奉行松平伊賀守忠優の達を受けて、当社境内に遷されました。

江戸時代も幕末の安政二年(1855)十月二日、江戸を襲った所謂「安政の大地震」では、儒学者藤田東湖を含む一万余人もの犠牲者を見てしまいましたが、幕府は安政四年七月、当社境内に高さ一夫五尺の「宝塔」一基(大施餓鬼塔)を建立し、その十月には開眼供養を行わしめました。

明治に入ると、その三月に「神仏分離令」が布告され、別当寺である雄徳山大護院は廃寺(廃絶)となりました。

そして、成田不動は、明治二年深川に遷され、大施餓鬼塔も、同三年練馬の東高野山に移されました。

明治六年八月、郷社に別格し、同十一年十一月、社号をそれまでの「石清水八幡宮」から、「石清水神社」と改称、さらに同十九年四月、再び『石清水八幡宮』と改称しました。

其の後、大正十二年九月の関東大震災および昭和二十年三月の戦災により社殿を焼失、昭和二十二年九月、隣接の稲荷神社と相殿・北野天満宮とを合併合祀し、同二十六年三月、社号を『蔵前神社』と改称、平成七年十月、創建当初から境内神社として鎮座の「鹽竃神社」(陸前国宮城郡鎮座鹽竃神社遥拝殿)を合祀して現在に至っています。

また、当社は相撲との深い関係があります。江戸時代のことですが、当社境内で勧進大相撲が開催されました。その回数は宝暦七年(1757)十月を始めとして、安永・天明・寛政・享和・文化・文政と約七十年の間に二十三回にも及び、その三大拠点の一つでした。

とくに、天明年間には、大関谷風や関脇小野川が、寛政年間には、大関雷電などの名力士も当社境内を舞台に活躍していました。当社で開催された本場所では幾多の名勝負が見られましたが、なかでも、天明二年(1782)二月場所七日目、安永七年(1778)以来、実に六十三連勝の谷風が新進小野川に「渡し込み」で敗れた一番は江戸中大騒ぎとなりました。現在の『縦番付』は宝暦七年十月、当社で開催された本場所から始められたものです。

そして、当社で開催された宝暦十一年(1761)十月場所より従来の歓進相撲が『勧進大相撲』となり、当場所以来の『全勝負付け』も一部欠落はしていますが現存しています。このように当社の境内は相撲熱で大いに賑わったものであり、明治時代には花相撲が行われたりもしていました。

かかる史実に基づいて、財団法人大日本相撲協会(現・財団法人日本相撲協会)より現存の社号標や石玉垣が奉納されています。

尚、文化年間後期から文政年間にかけて素人の力持を称える文化がありました。当社でも力持の技芸を披露する神事が奉納されました。分けても、その絶頂期を迎えた文政七年の春に奉納された力持は浮世絵師歌川國安の錦絵にも描かれています。それが「文政七年之春御藏前八幡宮ニ於而 奉納力持」であります。

更に、当社は古典落語「元犬」や「阿武松」の舞台ともなっており、「元犬」像が落語愛好家により奉納されています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

徳川綱吉によって創建・石清水八幡宮

社伝によると、元禄六年(1693)に創建と伝わる。

五代将軍・徳川綱吉が、山城国「男山八幡宮(現・石清水八幡宮)」を当地に勧請したことに始まる。

江戸幕府の第五代将軍で、三代将軍・徳川家光の四男。

綱吉の治世の前半は善政として「天和の治」と称えられる。

しかし、治世の後半は「生類憐みの令」に代表される悪政と称される政治を行った事でも知られている。

京都府八幡市に鎮座する神社で、旧称は「男山八幡宮」。

二十二社(上七社)の1社で、「伊勢神宮」(三重県伊勢市)と共に二所宗廟の1社。

八幡信仰の中心的な一社で、日本三大八幡宮の1つとして信仰を集めている。

本殿を含む建造物10棟が国宝に指定。

創建当時の正式な社号は「石清水八幡宮」であった。

江戸城鬼門除け・徳川将軍家祈願所・広大な境内を有する

徳川綱吉によって創建された当社は、江戸城の鬼門除け・徳川将軍家の祈願所とされた。

艮(うしとら)の方角であり、すなわち北東の方角。

江戸城から見て当社は北東の方位にあったため、鬼門除けの一社とされた。

更に徳川将軍家より、朱印地200石を賜る。

当時は2,270余坪を有する広大な境内であったと云う。

当時の江戸を代表する一社であった。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

別当寺は「雄徳山大護院」(現・廃寺)が担い、神仏習合の元で崇敬を集めた。

享保十七年(1732)、近隣の火事で類焼したため浅草三嶋町(現・台東区寿)に一時遷座。

延享元年(1744)、蔵前(当時は八幡町)に再遷座。

天保十二年(1841)、日本橋坂本町にあった下総国「成田山新勝寺」の出張所(成田山御旅宿)「成田不動」が、寺社奉行の達を受けて当社境内に遷されている。

綱吉の生母・桂昌院による崇敬

徳川将軍家より200石もの朱印地を賜り、江戸を代表する大社であった当社。

徳川綱吉による創建であるが、これには桂昌院の存在が多大な影響を与えたと伝わる。

三代将軍・徳川家光の側室で、五代将軍・綱吉の生母。

通称は玉で、「玉の輿」の代名詞、しばしば俗説で「玉の輿」の語源とされる。

実子である綱吉が将軍となった後、女性最高位の従一位の官位を賜る。

当社もそうした桂昌院主導の祈願所として作られたと見る事ができるだろう。

別当寺「大護院」と共に崇敬を集め、「大護院の八幡宮」とも称された。

このように綱吉・桂昌院によって創建され、徳川家の祈願所とされた当社。

かなりの社地を有しており、現在では考えられないような規模の大社であった。

当社の境内で勧進相撲が幾度も開催

当社境内では、しばしば勧進相撲が開催。

現在の大相撲の源流となった相撲形態。

基本的には営利目的の相撲を「勧進相撲」と呼ぶ。

本来は、神社仏閣の建築修復の資金調達のための興行を「勧進」と呼ぶが、神社の祭礼に奉納相撲が行われることが多かったため、営利目的でも「勧進相撲」と称して興行をすることが多かった。

度々「風紀を乱す」と云う理由で禁止され、江戸では街中でも興行は許可されず、寺社奉行へ届け出をした上で寺社の境内で興行を行うのが主流となった。

宝暦七年(1757)、当社の境内では初めての勧進相撲が開催。

その後、約70年間で23回開催され「勧進大相撲」と云う言葉も広まった。

同年、当社で行われた「力持」の技芸の奉納を歌川國安が描いた錦絵がある。

当社境内にも記念碑として掲示していて、その錦絵を見る事ができる。

当社境内にも記念碑として掲示していて、その錦絵を見る事ができる。

勧請大相撲発祥の地・伝説的な谷風の一番

宝暦七年(1757)、当社の境内で行われた勧進相撲で木版による縦一枚形式の番付が初めて発行。

この興行をもって京都・大坂に従属していた江戸相撲が独立形態とみなされ、「勧請相撲」から「勧請大相撲」となったと云われる。

天明二年(1782)、当社境内で行われた二月場所で江戸中が大騒ぎになった一番が行われた。

七日目に過去4年間63連勝と敵なしだった谷風が小野川喜三郎に敗れた一番。

江戸時代に活躍した大相撲史上屈指の伝説的な横綱、古今十傑の1人。

歴代横綱では第四代横綱とされるが、実質的な初代横綱とされる。

力量・人格の面において、後の横綱の模範とされたが現役中に死去。

約4年間に渡り江戸本場所で土着かずの63連勝、その後も43連勝を記録。

あくまで江戸本場所のみの記録で、京都本場所・大坂本場所の成績も含めた場合は98連勝している。

敵なしの連勝街道を突き進んでいた谷風が負ける一番。

どれだけ江戸中の騒ぎになったのか、想像に難くない。

こうした縁もあり、現在の境内にも相撲協会からの奉納品が数多く残る。

大日本相撲協会は現在の日本相撲協会の前身。

大日本相撲協会は現在の日本相撲協会の前身。

江戸切絵図から見る蔵前八幡

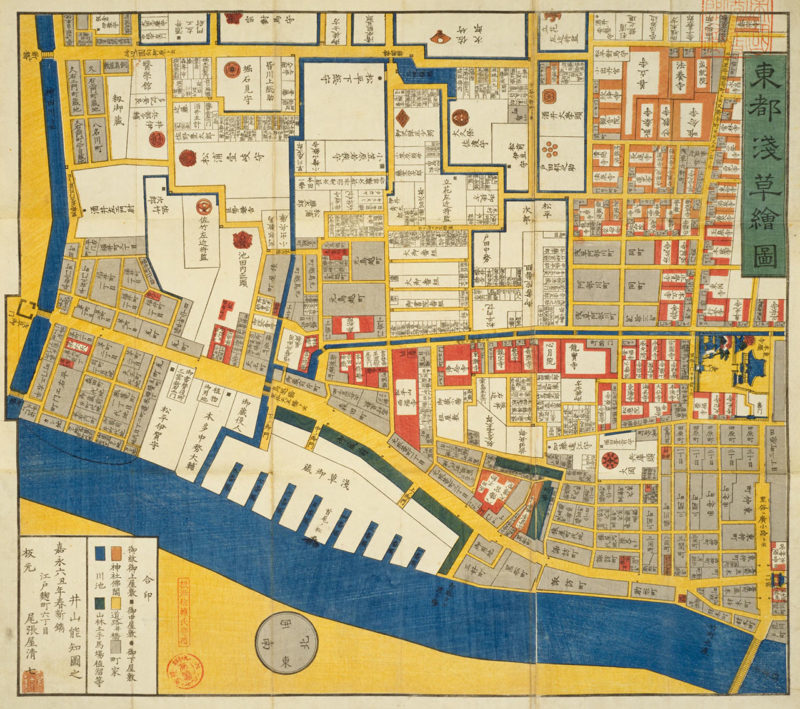

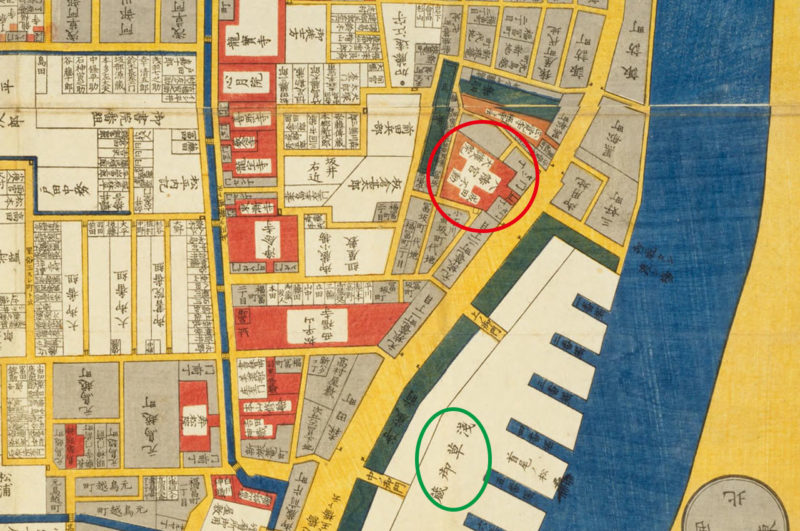

江戸時代の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の浅草や蔵前周辺の切絵図。

右が北の地図で、当社は中央下付近に描かれている。

赤円で囲った箇所に「八幡宮」と記されているのが当社。

合わせて別当寺「大護院」と、当社に遷座された「成田不動」も記されている。

神仏習合の中で崇敬を集め、大勢の参拝者で賑わった。

緑円で囲ったのが浅草御蔵で、「蔵前」の地名由来となった蔵。

江戸幕府が天領から収納する年貢米や買上げ米を保管する倉庫。

収納米の多くは旗本や御家人などの幕臣の給米にあてられた。

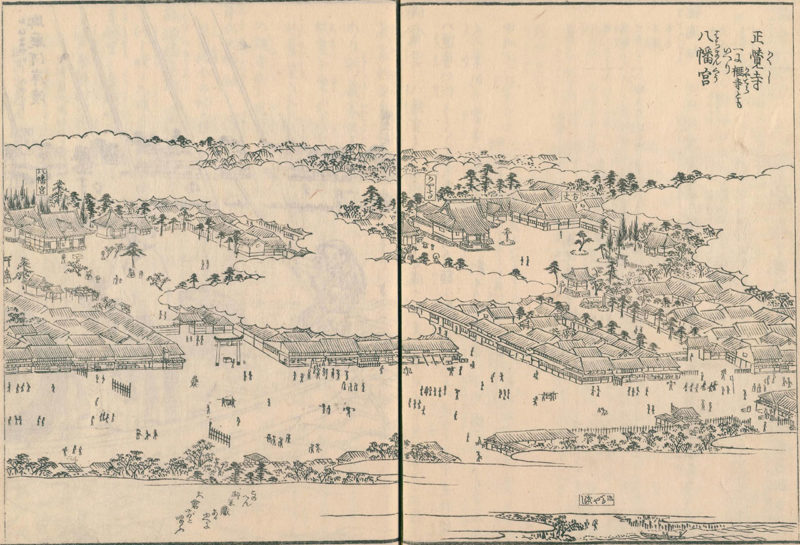

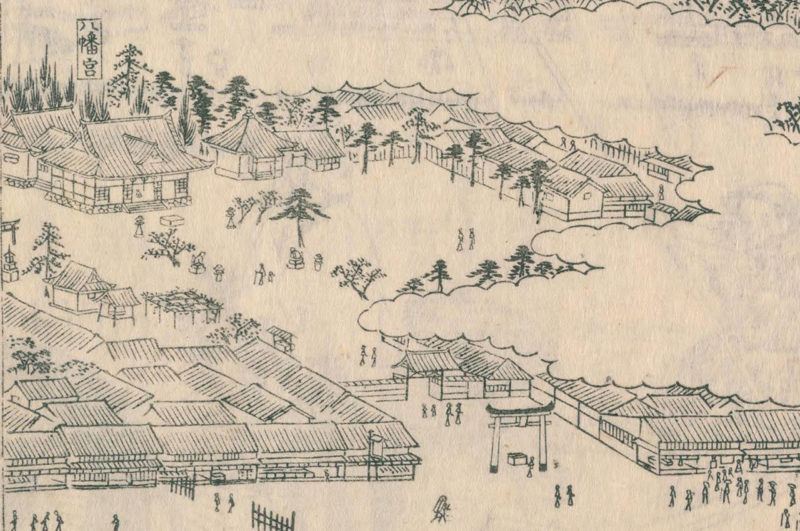

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「正覚寺 八幡宮」として描かれているページ。

左手に描かれている「八幡宮」が当社のこと。

別ページには「石清水正八幡宮」と記してある。

鳥居や神門がありその先にも広い境内。

実に立派な境内だった事が分かる。

安政四年(1857)、幕府は2年前に発生した「安政の大地震」供養のため、当社境内に高さ一夫五尺の「宝塔」一基(大施餓鬼塔)を建立している。

神仏分離と社地の縮小・戦後の歩み

明治になり神仏分離。

別当寺「大護院」は廃寺となる。

明治六年(1873)、郷社に列する。

社号をそれまでの「石清水八幡宮」から「石清水神社」へ改称。

明治十九年(1886)、社号を再び「石清水八幡宮」へ戻す。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

地図が細かいので分かりにくいが、当時はまだ現在の江戸通りまで参道が伸びていたのが分かる。

当社は一帯総鎮守の郷社として崇敬を集めた。

大正十二年(1923)、関東大震災で社殿を焼失。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により再び社殿を焼失。

昭和二十二年(1947)、再建にあたり近くの「稲荷神社」「北野天満宮」を合祀。

昭和二十六年(1947)、「石清水八幡宮」から現在の「藏前神社」へ改称。

昭和二十六年(1947)、「石清水八幡宮」から現在の「藏前神社」へ改称。

平成七年(1995)、創建当社からの境内社「鹽竃神社」(鹽竃神社遥拝殿)を合祀。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

江戸通りの路地裏に鎮座・相撲協会奉納の玉垣

最寄駅の蔵前駅からは徒歩すぐの距離に鎮座。

江戸通りから1本入った路地裏に鎮座し、鳥居は平成十七年(2005)に建て替えられたもの。

江戸通りから1本入った路地裏に鎮座し、鳥居は平成十七年(2005)に建て替えられたもの。

かつては200石の朱印地を賜り2,270余坪を有したとされる当社だが、現在はその面影はない。

かつては200石の朱印地を賜り2,270余坪を有したとされる当社だが、現在はその面影はない。

社号碑や玉垣は相撲との繋がりがある歴史から、相撲協会からの奉納によるもの。

「大日本相撲協会」とあり、日本相撲協会の前身時代の奉納。

「大日本相撲協会」とあり、日本相撲協会の前身時代の奉納。

千代の山・鏡里・吉葉山といった戦後まもない時代の横綱の名も並ぶ。

千代の山・鏡里・吉葉山といった戦後まもない時代の横綱の名も並ぶ。

江戸時代の勧進相撲については上述した通りだが、蔵前に「蔵前国技館」が置かれた縁もあったのであろう。

江戸時代の勧進相撲については上述した通りだが、蔵前に「蔵前国技館」が置かれた縁もあったのであろう。

両国国技館が造られるまで東京での大相撲の本場所を開催していた場所。

戦後まもなく仮設のまま開館し、昭和二十九年(1954)に正式に完成。

開館式では、当社玉垣に名が残る千代の山と鏡里の両横綱が三段構えを行った。

「栃若時代」「柏鵬時代」「輪湖時代」の各黄金時代の舞台ともなるが、昭和五十九年(1984)に閉館し、両国国技館へ興行場所を移した。

戦後に再建された木造社殿

参道の正面に社殿。

旧社殿は関東大震災で焼失した後に再建されるものの東京大空襲で再び焼失。

旧社殿は関東大震災で焼失した後に再建されるものの東京大空襲で再び焼失。

戦後に再建された社殿で、再建を機に昭和二十六年(1947)に「藏前神社」に改称。

戦後に再建された社殿で、再建を機に昭和二十六年(1947)に「藏前神社」に改称。

社地は削られたものの風格のある木造社殿。

社地は削られたものの風格のある木造社殿。

境内社の福徳稲荷神社・力持の記念碑

拝殿前に一対の狛犬。

昭和三十年(1955)に奉納された狛犬。

昭和三十年(1955)に奉納された狛犬。

やや豚鼻っぽい造形が特徴的。

やや豚鼻っぽい造形が特徴的。

社殿の左側には境内社の福徳稲荷神社が鎮座。

その隣に神輿庫。

その隣に神輿庫。

境内の右手に力持の記念碑。

当社で行われた「力持」の技芸の奉納を歌川國安が描いた錦絵を記念碑にしたもの。

当社で行われた「力持」の技芸の奉納を歌川國安が描いた錦絵を記念碑にしたもの。

古典落語『元犬』などの舞台

境内右手に落語元犬像。

当社が「元犬(もといぬ)」「阿武松(おうのまつ)」といった古典落語の舞台として登場する事に由来。

当社が「元犬(もといぬ)」「阿武松(おうのまつ)」といった古典落語の舞台として登場する事に由来。

文化年間(1804年-1818年)には成立していたと云われる古典演目。

当社が舞台とされる場合と、「目黒不動尊(瀧泉寺)」が舞台とされる事がある。

「お前は体が真っ白だから来世は人間に生まれ変わるぞ」

浅草蔵前の界隈にいた白と呼ばれた犬は、そんな話を聞いてその気になり、人間に生まれかわりたいと蔵前の八幡様に祈願した。

満願の朝、気付くと人間になれたものの、裸で困っているところへ町内の上総屋という人入れ稼業の主人が通りかかった。

自分の家へ連れて行って食事をさせた上、出入先の隠居のところへ連れて行く。

この隠居は変わった人間を探していたため大変気に入り「四郎」という名前を付けてもらう。

ところが奉公先では犬の習性が出て失敗ばかりをやってしまう。

困り果てた主人が女中の「お元」を呼び「お元はいぬか?」と声をあげると「へえ、元は犬でございましたが、今朝がた人間になりました」(元犬あらすじ抜粋)

「お元はいぬ(いる)か」と「元は犬か」を引っ掛けた地口落ち。

話の流れや、この百度参りをした場所が「蔵前の八幡様」であるか「目黒不動尊(瀧泉寺)」であるかは、噺家によって違うのだが、当社が登場する場合は「蔵前の八幡様」として登場する。

こうした落語「元犬」演目にちなみ、落語元犬像が建立。

平成二十二年(2010)に落語愛好家によって奉納されたと云う。

平成二十二年(2010)に落語愛好家によって奉納されたと云う。

看板猫ポン太くん・猫ちゃんがいる境内

当社の境内には猫ちゃんをよく見かけるのも特徴的。

中でも看板猫として愛されているのがポン太くん。

中でも看板猫として愛されているのがポン太くん。

普段は社務所にいるが自力で社務所の扉を開けて外に出てこれる賢さ。

普段は社務所にいるが自力で社務所の扉を開けて外に出てこれる賢さ。

とても愛想がよく参拝者の様子を見ているのが愛らしい。

とても愛想がよく参拝者の様子を見ているのが愛らしい。

2025年2月に参拝時のポン太くん。

落ち葉の絨毯で日向ぼっこ。

落ち葉の絨毯で日向ぼっこ。

ミモザと早咲きの桜(蔵前桜・寒緋桜)が彩る境内

2月下旬から3月上旬にかけては境内のミモザや早咲きの桜が見頃となる。(画像は2024年2月28日撮影)

黄金に光り輝くミモザ。

黄金に光り輝くミモザ。

左がミモザで右が通称:蔵前桜。

左がミモザで右が通称:蔵前桜。

手前は蔵前桜で奥が寒緋桜。

手前は蔵前桜で奥が寒緋桜。

この桜は30年程前に自然に生えてきたと云い通称で蔵前桜と呼ばれている。

この桜は30年程前に自然に生えてきたと云い通称で蔵前桜と呼ばれている。

正確な品種は不明の桜。

正確な品種は不明の桜。

ミモザと蔵前桜の共演。

ミモザと蔵前桜の共演。

例年3月上旬には見頃を迎える。

例年3月上旬には見頃を迎える。

色が濃いのは寒緋桜。

色が濃いのは寒緋桜。

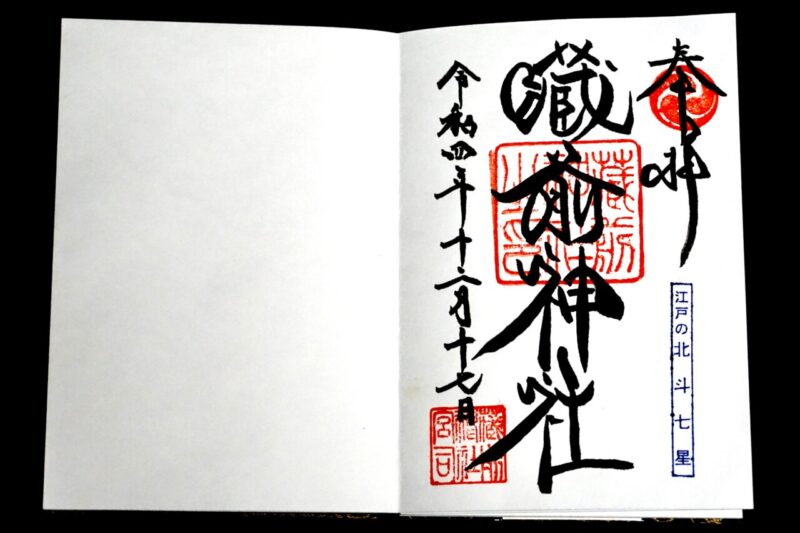

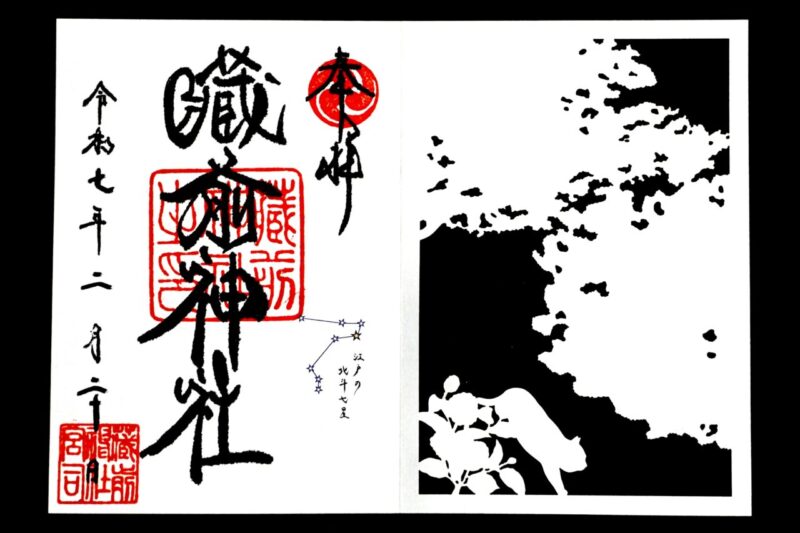

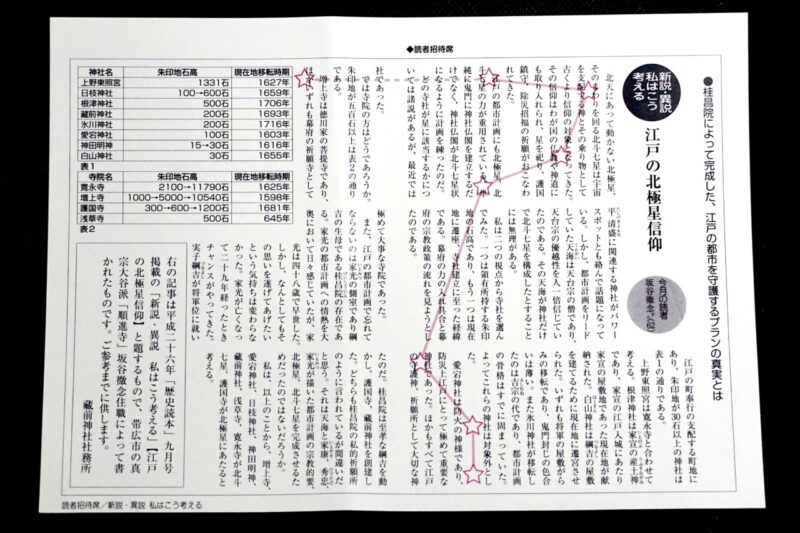

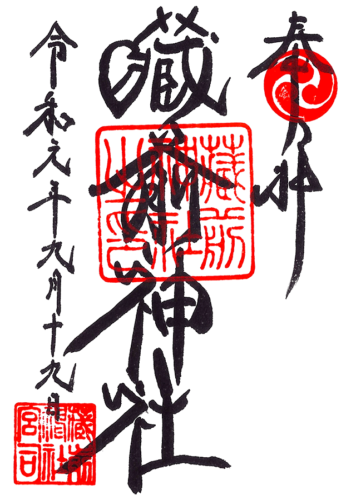

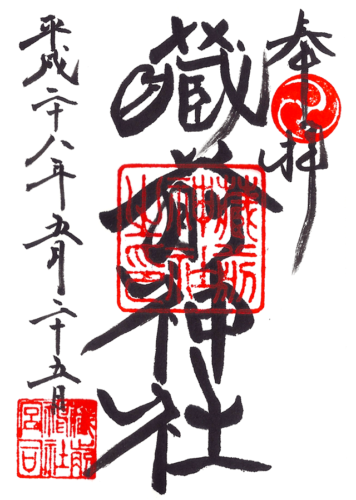

御朱印には江戸の北斗七星の押印

御朱印は中央に「藏前神社之印」、右上に三つ巴の社紋、左下に「藏前神社宮司」の印。

御朱印や墨書きも「藏前」と旧字体になっているのが特徴的。

御朱印や墨書きも「藏前」と旧字体になっているのが特徴的。

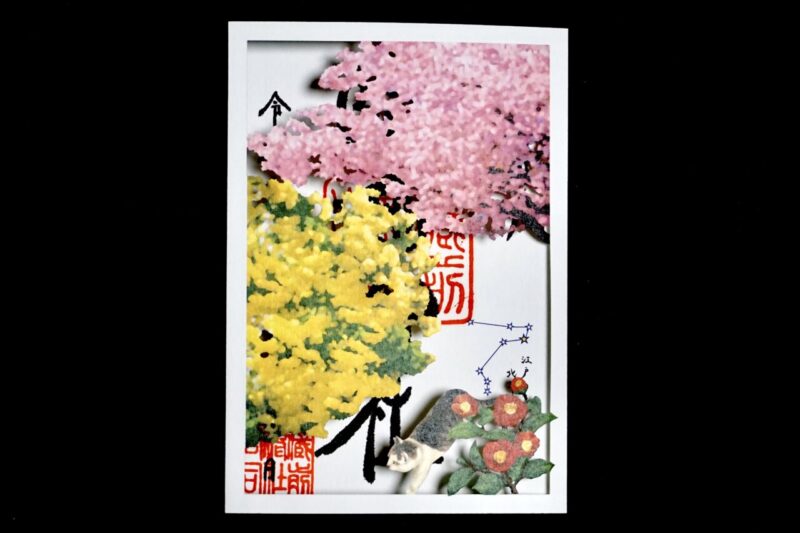

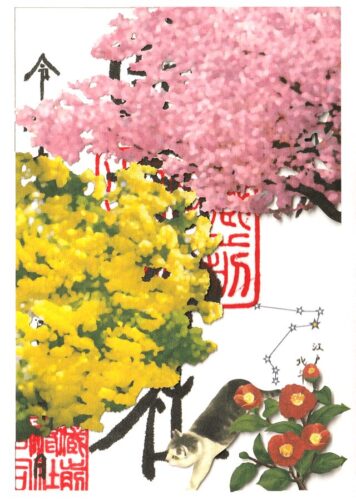

ミモザと蔵前桜の切り絵御朱印

2025年2月からは当社初の切り絵御朱印の授与も。

ミモザと蔵前桜の共演を切り絵で表現。

ミモザと蔵前桜の共演を切り絵で表現。

さらに看板猫のポン太くんの姿も。

さらに看板猫のポン太くんの姿も。

こうした見開きを折って重ねる形の切り絵御朱印となっている。

こうした見開きを折って重ねる形の切り絵御朱印となっている。

所感

徳川綱吉によって創建され、徳川将軍家祈願所として崇敬を集めた当社。

中でも桂昌院からの崇敬が篤く、200石もの朱印地を賜った事からも崇敬の篤さが伺え、江戸を代表する一社であった。

かつては勧請大相撲が幾度も行われ、古典落語の舞台にもなったりと、将軍家のみならず庶民から崇敬を集めた、江戸を代表する神社の一社であった事が分かる。

一部では江戸の北極星信仰の一社とされパワースポットの地として訪れる方もいるとか。

その後、明治維新、そして関東大震災と東京空襲を経て、現在は規模の小さな神社となっている。

社殿も戦災で焼失したため、戦後の再建のため徳川将軍家に庇護された江戸時代の面影を見ることはできない。

しかしながら、相撲協会による玉垣などの奉納、崇敬者や氏子による記念像や記念碑の奉納など、当社を崇敬しその歴史を重んじる方々の気持ちが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 切り絵

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

参拝情報

参拝日:2025/02/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/12/17(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/09/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/05/25(御朱印拝受)

コメント