目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

富士塚を有する亀戸鎮座の浅間神社

東京都江東区亀戸に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、現在の亀戸9丁目一帯の鎮守。

日本武尊・弟橘媛の伝承が伝わる笄塚に、後年になって笄塚の上に創建。

後に富士塚が築かれ、近年になって現在地に遷座している。

夏越大祓と年越大祓では関東一の巨大な茅の輪が置かれる事でも知られる。

神社情報

亀戸浅間神社(かめいどせんげんじんしゃ)

御祭神:木花咲耶比売命

社格等:─

例大祭:7月1日(山開例大祭/4年に一度神輿渡御)

所在地:東京都江東区亀戸9-15-7

最寄駅:東大島駅

公式サイト:https://www.sengen.or.jp/

御由緒

亀戸浅間神社は、社伝によれば大永七年(1527)に創建されました。祭神は木花咲耶比売命です。もともとこの辺りの地は高貝洲と呼ばれていました。これは日本武尊が東征した時に海が荒れ狂ったため、弟橘媛が海に身を投じ、その際に身につけていた笄が亀戸浅間神社のあるあたりに流れ着いたことによるものです。のちに景行天皇(第十二代と伝えられる)がその地に笄塚を建てたとされています。この笄塚の場所に富士塚が築かれ、江戸時代には多くの信仰を集めました(境内「亀戸の富士塚」文化財説明板を参照)。

本殿は安政二年(1855)の江戸大地震、大正十二年(1923)の関東大震災で被災しました。現在の本殿は昭和初年に建立されたもので、平成十年(1998)の大島・亀戸・小松川防災再開発事業にともなって、今の位置に移動しています。境内には亀戸の富士塚や享和元年(1801)在銘の富士せんげん・亀戸天神・六阿みだ・あさくさ道道標(いずれも区指定有形文化財)など数多くの文化財が残されています。また、かつて神社境内のそばを通っていた城東電気軌道の線路も残され、関東最大の茅の輪を作る(茅の輪くぐり)神事が年二回行われるなど、亀戸東部地域の歴史や民俗を伝える鎮守として、人々の信仰をあつめています。(境内の掲示より)

歴史考察

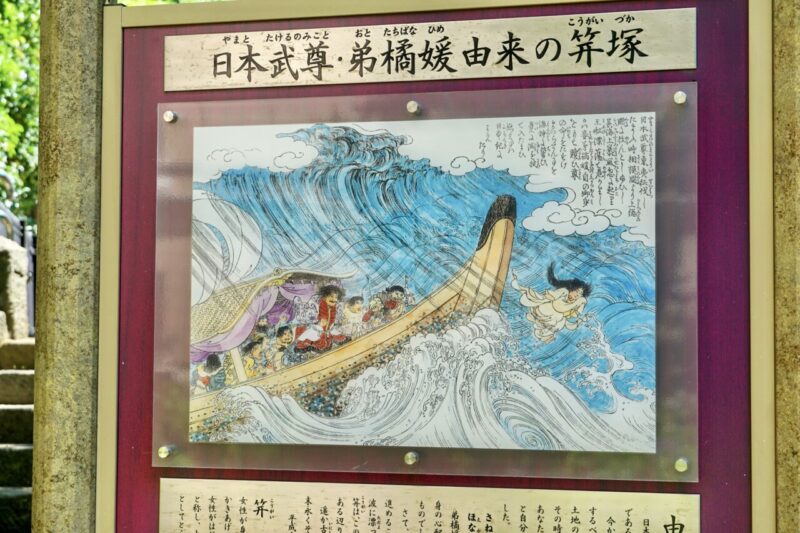

日本武尊と弟橘媛の伝承が残る笄塚

社伝によると、大永七年(1527)に創建と伝わる。

笄塚(こうがいづか)の上に「浅間社」を創建したのが、当社の始まりとされている。

髪を掻き揚げて髷を形作る結髪用具。

女性の身だしなみに欠かせない装身具として使われた。

笄塚はその笄を埋めた塚と伝わる。

当社が創建するよりも遥か昔からあったと云う笄塚。

日本武尊とその妃・弟橘媛の伝承が残る。

日本武尊とその妃・弟橘媛の伝承が残る。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

日本武尊の妃。

海神の怒りによって海上が荒れ、舟が沈みそうになった時、海神の怒りを解いて日本武尊を救うため、海上に身を投げて海を鎮め、日本武尊を救ったとされる。

これは『古事記』『日本書紀』にも記された日本神話。

『日本書紀』に記された文章を現代語訳したものを以下に引用。

さらに相模においでになって、上総に渡ろうとされた。海を望まれて大言壮語して「こんな小さい海、飛び上ってでも渡ることができよう」と言われた。ところが海の中ほどまで来たとき、突然暴風が起こって御船は漂流して渡ることができなかった。そのとき皇子につき従っておられた妾があり名は弟橘媛という。穂積氏の忍山宿禰の女である。皇子に申されるのに、「いま風が起こり波が荒れて御船は沈みそうです。これはきっと海神のしわざです。賎しい私めが皇子の身代りに海に入りましょう」と。そして、言い終るとすぐ波を押しわけ海におはいりになった。暴風はすぐに止んだ。船は無事岸につけられた。時の人は、その海を名づけて、馳水といった。こうして、日本武尊は上総より転じて陸奥国に入られた。そのとき大きな鏡を船に掲げて、海路をとって葦浦を廻り玉浦を横切って蝦夷の支配地に入られた。(日本書紀 上 全現代語訳)

物語を簡潔にまとめると以下の通り。

日本武尊が東征の折、相模国(神奈川県)から上総国(千葉県)へ向かうため海を船で渡ろうとしたが、海神の怒りによって海が大いに荒れ、船が沈没しそうになってしまう。

この時、同行してきた妻の弟橘姫が自ら海に身を投じたため、海神の怒りは鎮まり、海は穏やかになり無事に対岸の上総国へ渡る事ができた。

当社の社伝では、日本武尊の身代わりとなって身を投げた弟橘媛の笄と櫛が、亀戸の高貝洲(こうがいす)と呼ばれていた現在の亀戸9丁目付近に漂着。

これを聞いた景行天皇は大層愁いて、当地に笄を埋め祠を立てて祀ったと伝わる。

この事から「笄塚」と呼ばれ、多くの信仰を集めた。

笄塚の上に浅間社を創建

大永七年(1527)、当地周辺に富士信仰(浅間信仰)が広まったため、里人・甘露寺元長が富士山より木花咲耶比売命を勧請し、笄塚の上に「浅間社」を創建。

富士山を信仰する富士信仰(浅間信仰)の神様として知られる。

木花とは桜を表し桜のように美しい女神だったとされ、天孫降臨で知られる瓊瓊杵尊(ににぎのみこと/天照大神の孫)の妻とされた。

古くから安産、子育ての神としても信仰を集めた。

当時は笄塚の上に創建された神社であった。

富士講の結成・富士塚が築かれる

江戸時代に入ると当地周辺にも富士講が結成。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

宝暦三年(1753)、石段が奉納される。

寛政七年(1795)、深川の富士講・山玉講が水盤を奉納。

当時の水盤は現存。当社周辺の富士講より崇敬を集めた。

当時の水盤は現存。当社周辺の富士講より崇敬を集めた。

江戸時代後期には亀戸・大島・吾嬬の富士講の崇敬により富士塚が築かれる。

笄塚と呼ばれていた塚が富士塚として再整備されていった。

笄塚と呼ばれていた塚が富士塚として再整備されていった。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

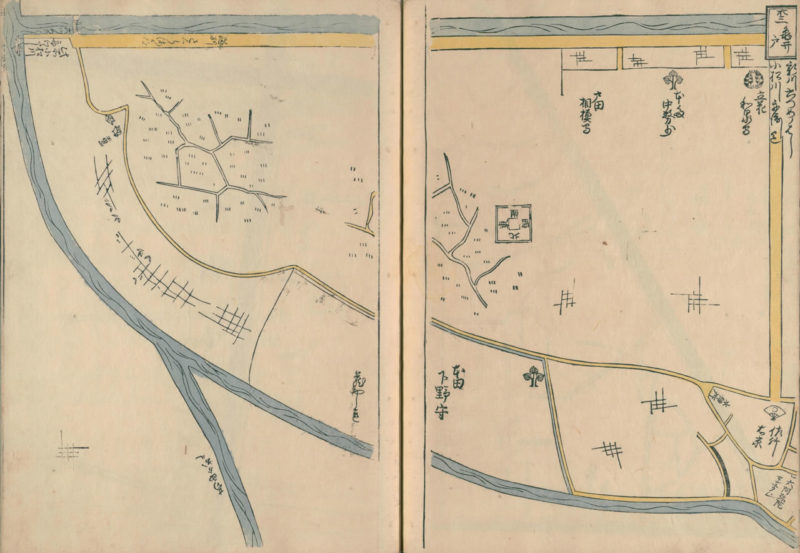

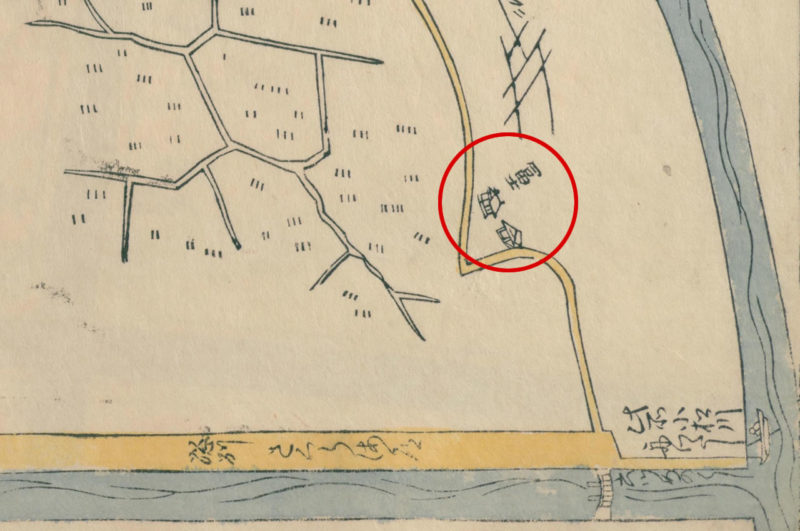

江戸時代の古地図で見る冨士浅間社

江戸の古地図で当社の姿を確認する事ができる。

江戸前期の古地図となっており、亀戸周辺を「亀井戸」として6ページに渡り描いている。

亀戸東部の当地周辺も記されており上図は下が北の図。

赤円で囲った通り沿いに「冨士」と記されているのが当社。

二棟の建物を見る事ができ、奥が社殿であろうか。

この頃はまだ富士塚としては築かれていなかったが、笄塚の上に鎮座していたと見られている。

新編武蔵風土記稿に記された冨士浅間社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(亀戸村)

冨士浅間社

普門院持。

末社。稲荷。

亀戸村の「冨士浅間社」と記されているのが当社。

記されている事は「普門院」(現・亀戸3)が別当寺を担っていたという事と、末社として稲荷社があったという事だけで、小さな社だった事が窺える。

安政二年(1855)、安政の大地震にて社殿が倒壊。

安政年間(1855年-1860年)に日本各地で連発した大地震。

とりわけ安政二年(1855)に発生した安政江戸地震は、M7クラスの大地震で江戸の被害は甚大であった。

地震直後には至る所から出火、旗本・御家人らの屋敷は約80%が焼失したと云う。

小石川の水戸藩藩邸も倒壊、水戸藩主の腹心で「水戸の両田」と呼ばれた程の2人の指導者、戸田忠太夫と藤田東湖が死亡している。

明治時代の歩み・富士塚と社殿の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治十一年(1878)、富士山より溶岩を運び富士塚が築き、山頂に社殿を再建。

現在も当時の溶岩や石碑などが残る。

現在も当時の溶岩や石碑などが残る。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行が施行され、亀戸村は横十間川以西が東京市、以東が南葛飾郡とされ、亀戸村・大島村・吾嬬村に分けられ、そして東京市深川区・本所区へ編入された。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の当社。

「浅間神社」の文字があるように目印になる神社であった。

東浅間と云う当社を由来とした地名の他、笄塚の伝承にある弟橘媛の笄と櫛が流れ着いた高貝洲の地名を見る事もできる。

関東大震災後の再建と戦後の移築

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

明治に再建された社殿も被災し倒壊。

昭和九年(1934)、社殿を再建。

この社殿は戦災を免れ移築されつつ現存。

この社殿は戦災を免れ移築されつつ現存。

平成十年(1998)、都の防災再開発事業に伴い社殿を現在地に移築。

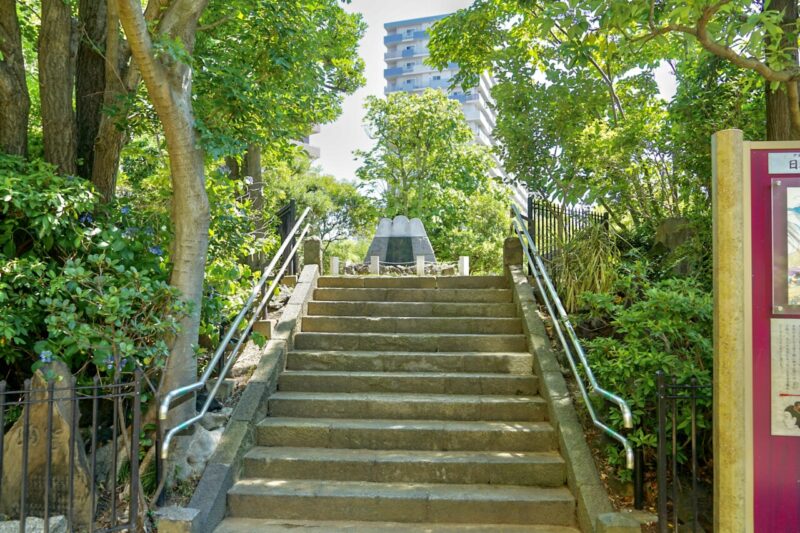

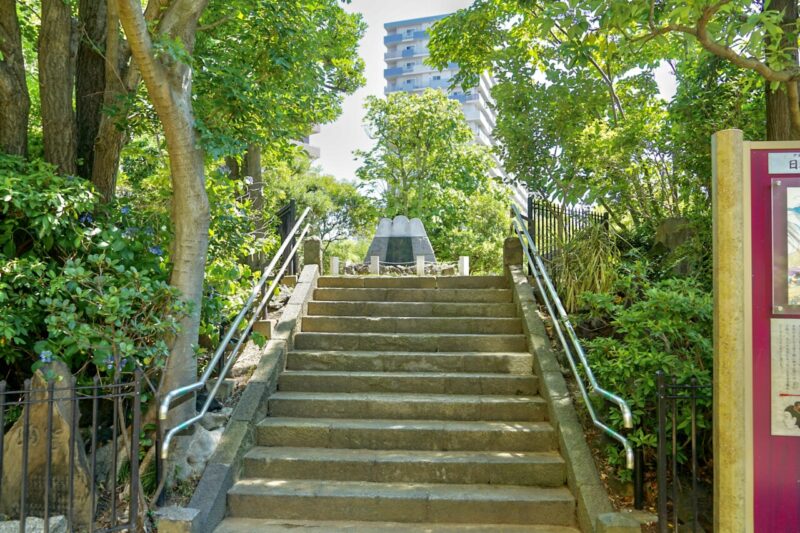

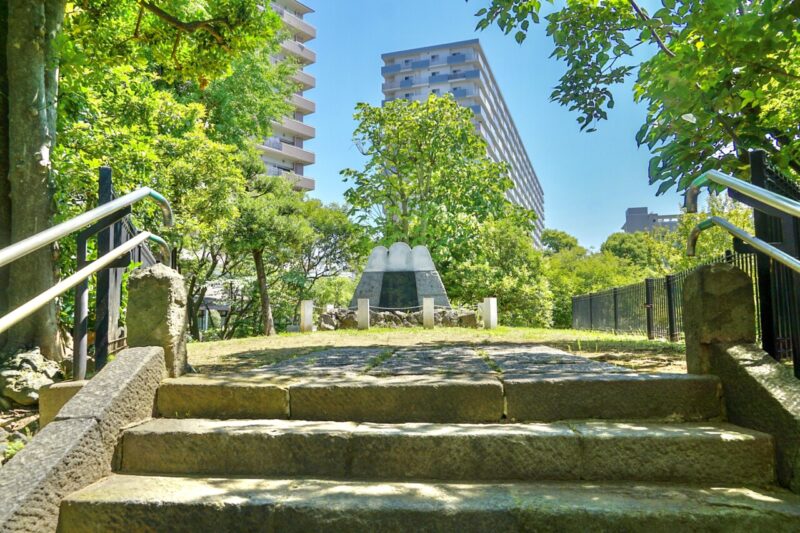

社殿があった富士塚(笄塚)一帯は亀戸浅間公園として整備。

平成二十五年(2013)、富士山の世界文化遺産登録を記念し富士塚の山頂付近を整備。

富士山の形をした石碑が置かれた。

富士山の形をした石碑が置かれた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

朱色の鳥居・江戸時代の水盤

最寄駅の東大島駅から徒歩数分の距離、北に向かうとマンションなどが並ぶ一画に鎮座。

亀戸浅間通り沿いの立派な朱色の鳥居が特徴的。

亀戸浅間通り沿いの立派な朱色の鳥居が特徴的。

平成十年(1998)の建立。

平成十年(1998)の建立。

立派な鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。(画像は夏越大祓・夏詣期間)

参道の左手に手水舎。

参道の左手に手水舎。

水盤は寛政七年(1795)奉納のものが現存。

水盤は寛政七年(1795)奉納のものが現存。

富士の絵が彫られ「玉」の文字が見られる。

富士の絵が彫られ「玉」の文字が見られる。

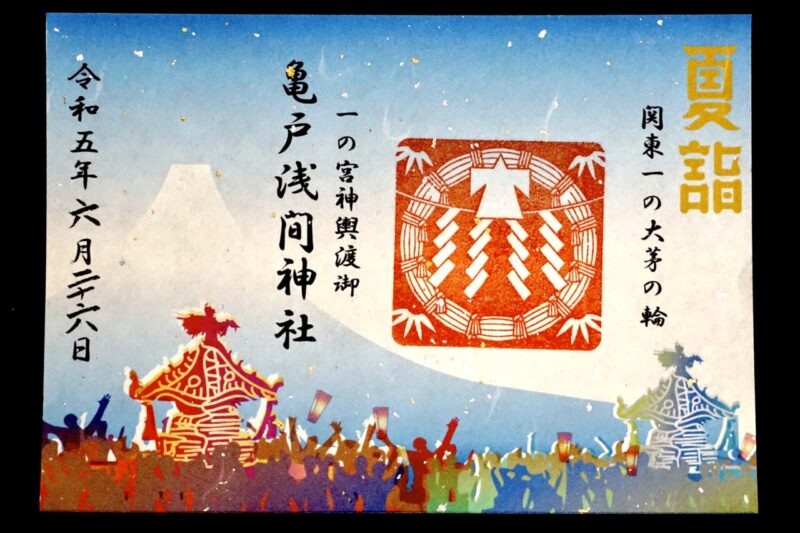

大祓では関東一の大茅の輪を設置・七夕では願い鈴神事

6月末の夏越大祓と12月末の年越大祓では茅の輪を設置。

関東一の巨大な茅の輪とされる。

関東一の巨大な茅の輪とされる。

参拝時はちょうど茅の輪の設置が行われたところであった。

参拝時はちょうど茅の輪の設置が行われたところであった。

関東一の大茅の輪とあり大祓での当社の名物になっている。

関東一の大茅の輪とあり大祓での当社の名物になっている。

夏越大祓では合わせて夏詣や七夕週間にも。

境内がカラフルに彩られる。

境内がカラフルに彩られる。

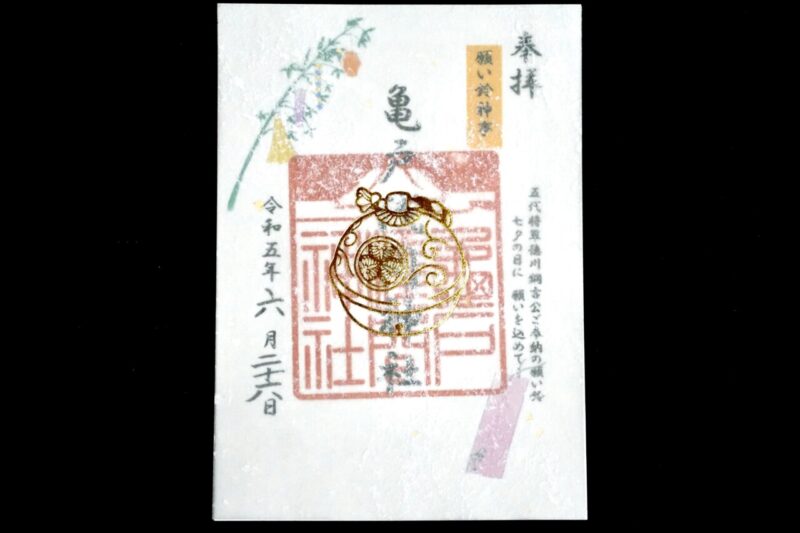

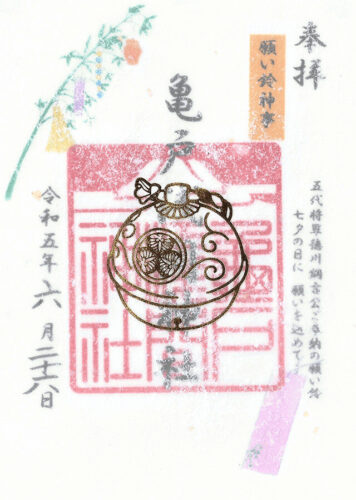

七夕の7月7日の1日限定で願い鈴が一般公開される。

五代将軍・徳川綱吉が奉納したと云う当社の御神宝。

撫でながら願掛けすると願いが叶うと伝わる。

戦火を免れた戦前の木造社殿

参道の奥、右手に社殿。

バリアフリー化され整備された境内。

バリアフリー化され整備された境内。

昭和九年(1934)に再建された木造社殿が現存。

昭和九年(1934)に再建された木造社殿が現存。

戦火を免れた木造社殿。

戦火を免れた木造社殿。

平成十年(1998)に富士塚の山頂から現在地へ遷った際も社殿はそのまま移築された。

平成十年(1998)に富士塚の山頂から現在地へ遷った際も社殿はそのまま移築された。

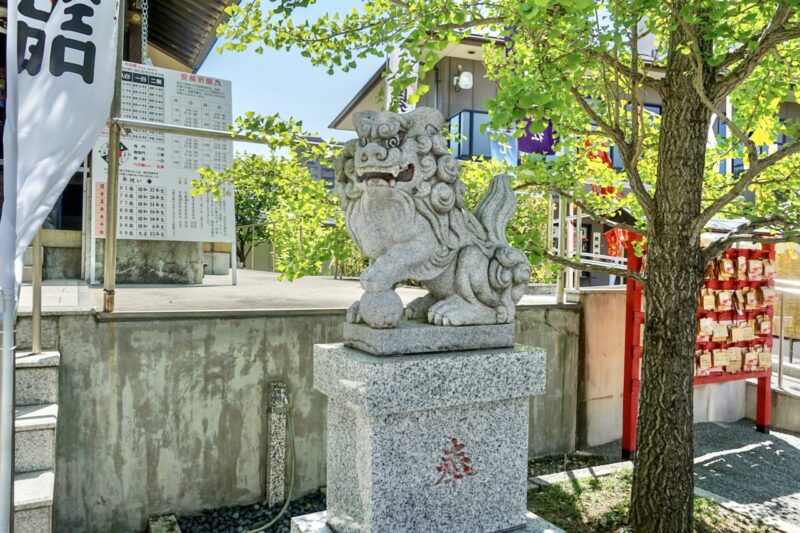

拝殿前に一対の狛犬。

平成十一年(1999)奉納の狛犬。

平成十一年(1999)奉納の狛犬。

岡崎現代型で社殿の移築に合わせて奉納。

岡崎現代型で社殿の移築に合わせて奉納。

現在は公園となり子供達が遊ぶ富士塚(笄塚)

参道から正面の位置に大正七年(1918)奉納の鳥居。

上の笠石部分と柱部分の色が違うのが分かるが笠石部分は戦後になって補修された部分。

上の笠石部分と柱部分の色が違うのが分かるが笠石部分は戦後になって補修された部分。

黒ずんだ部分は東京大空襲の戦災で火を被ったため黒く焦げたような状態になっている。

黒ずんだ部分は東京大空襲の戦災で火を被ったため黒く焦げたような状態になっている。

この鳥居の奥が富士塚(笄塚)。

かつては富士塚の上に社殿が鎮座していたため、この鳥居は表参道に建つ鳥居であったのだろう。

かつては富士塚の上に社殿が鎮座していたため、この鳥居は表参道に建つ鳥居であったのだろう。

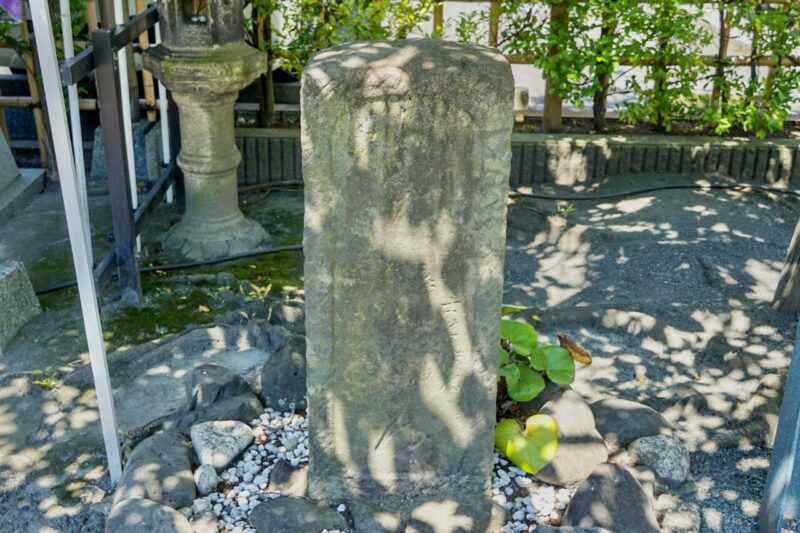

富士塚には富士講による石碑や奉納碑が多く残る。

石製の猿像の姿を見る事ができ、猿は富士講の神使として信仰された。

石製の猿像の姿を見る事ができ、猿は富士講の神使として信仰された。

石碑や富士山の溶岩の一部も残る。

石碑や富士山の溶岩の一部も残る。

当社が創建するよりずっと昔から笄塚として信仰されていた富士塚。

上述したように日本武尊と弟橘媛の伝承が残る。

上述したように日本武尊と弟橘媛の伝承が残る。

その後、笄塚の上に当社が創建し江戸時代後期から明治にかけて富士塚として整備。

その後、笄塚の上に当社が創建し江戸時代後期から明治にかけて富士塚として整備。

平成十年(1998)に社殿を移築されてからは、亀戸浅間公園として整備されている。

平成十年(1998)に社殿を移築されてからは、亀戸浅間公園として整備されている。

平成二十五年(2013)には富士山が世界文化遺産に登録されたのを記念して山頂に富士山の形をした石碑が置かれた。

平成二十五年(2013)には富士山が世界文化遺産に登録されたのを記念して山頂に富士山の形をした石碑が置かれた。

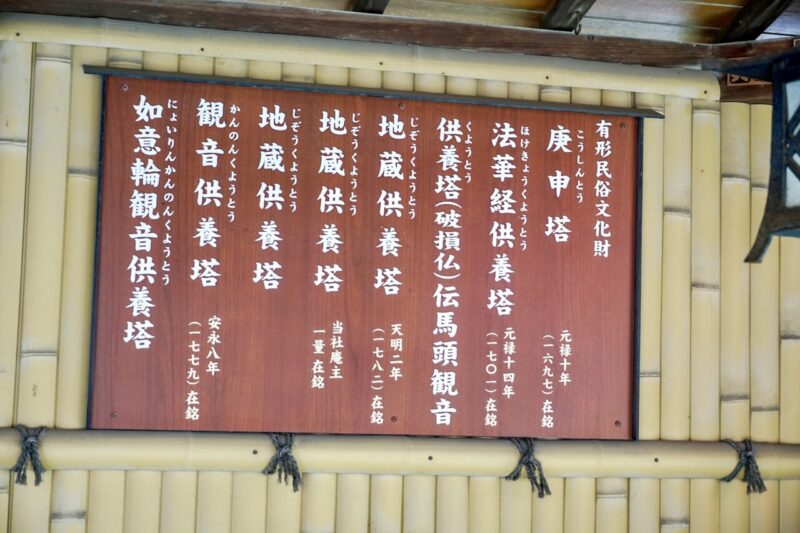

参道左手の境内社・数多くの文化財

境内社は参道左手に並ぶ。

下浅間神社と稲荷神社。

下浅間神社と稲荷神社。

その右手に富士せんげん道道標。

その右手に富士せんげん道道標。

享和元年(1801)の文字を見る事ができ古くからの道標が保存。

享和元年(1801)の文字を見る事ができ古くからの道標が保存。

社殿の左手にも多くの石碑や石灯籠が置かれる。

いずれも戦火を免れ現存した文化財。

いずれも戦火を免れ現存した文化財。

その一画には鉄道のレール。

その一画には鉄道のレール。

現在は廃線となっている城東電車で使われていたイギリス製のレールで当社に寄贈された。

現在は廃線となっている城東電車で使われていたイギリス製のレールで当社に寄贈された。

鳥居の右手には六ツ目地蔵尊。

馬頭観音像や庚申塔などが置かれた一画。

馬頭観音像や庚申塔などが置かれた一画。

当地の古い信仰を伝える。

当地の古い信仰を伝える。

古いものは元禄十年(1697)の庚申塔。

古いものは元禄十年(1697)の庚申塔。

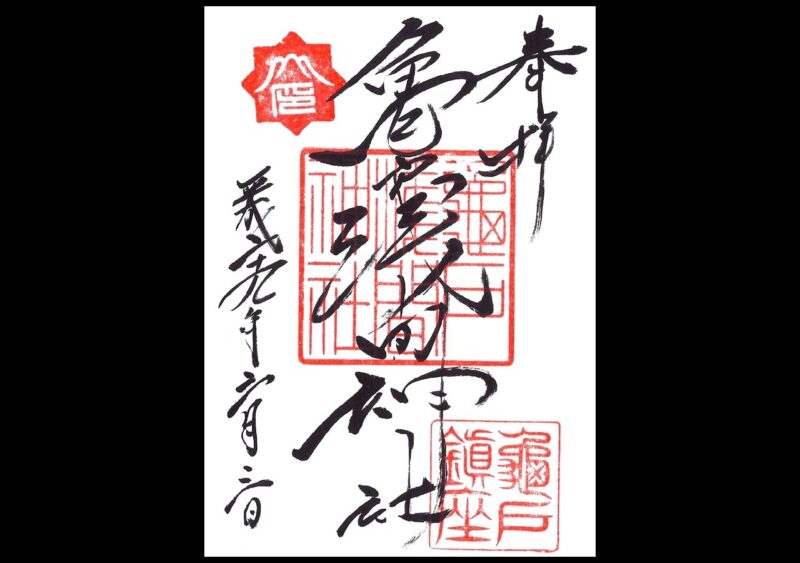

夏詣など季節や祭事に応じた限定御朱印

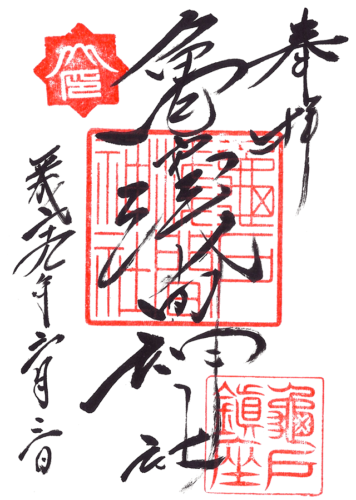

御朱印は「亀戸浅間神社」の朱印に「亀戸鎮座」の印。

左上は富士講の紋で社紋となっている。

左上は富士講の紋で社紋となっている。

季節や祭事に応じて限定御朱印も用意。

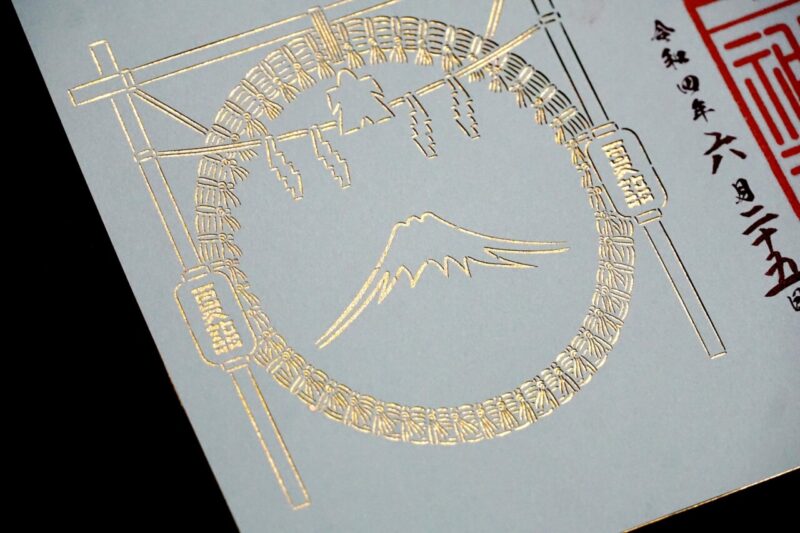

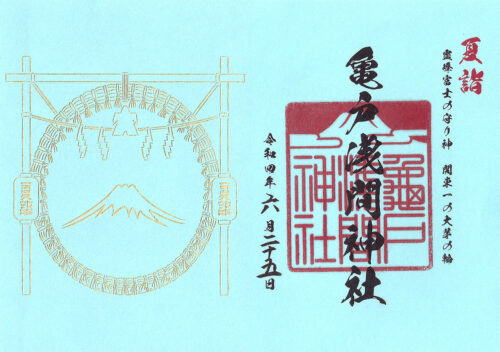

こちらは2022年の夏詣御朱印。

こちらは2022年の夏詣御朱印。

当社ご自慢の関東一と云う大茅の輪を切り絵でデザイン。

当社ご自慢の関東一と云う大茅の輪を切り絵でデザイン。

切り絵部分には金紙が貼られていてキラキラと輝く仕様。

切り絵部分には金紙が貼られていてキラキラと輝く仕様。

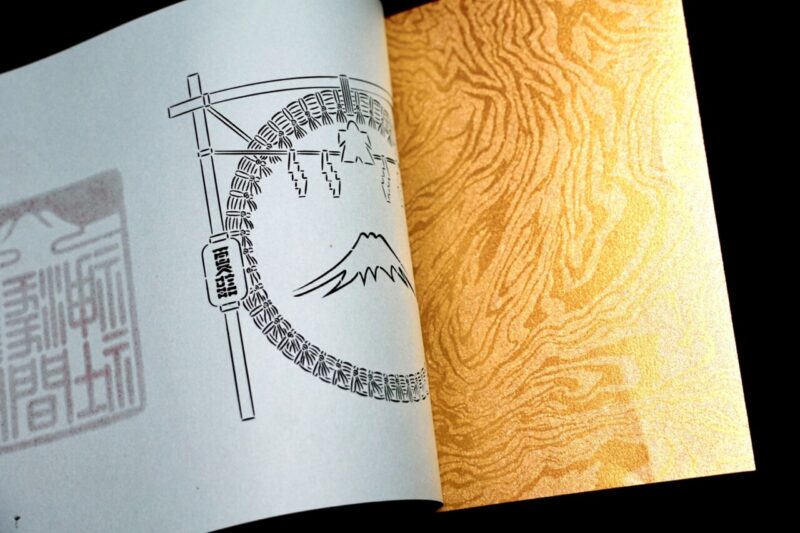

2023年の夏詣御朱印。

見開き仕様で、7月の例大祭では5年ぶりの神輿渡御があるためそちらもデザイン。

見開き仕様で、7月の例大祭では5年ぶりの神輿渡御があるためそちらもデザイン。

こちらは7月7日に行われる願い鈴神事の御朱印。

こちらは7月7日に行われる願い鈴神事の御朱印。

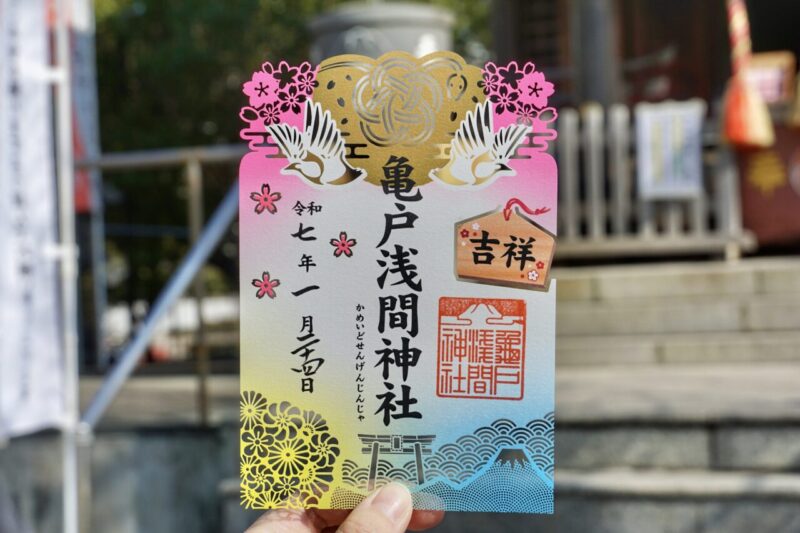

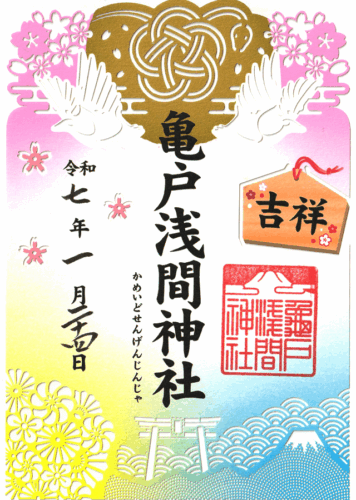

2025年1月に頂いた御朱印。

縁起良さそうでカラフルな切り絵御朱印。

縁起良さそうでカラフルな切り絵御朱印。

所感

亀戸村周辺の富士講から崇敬を集めた当社。

古くから当地には日本武尊とその妃・弟橘媛の伝承が残る笄塚があった。

聖地としてされていた地に、当社が創建したという形になるのだろう。

その後、富士講の発展・広がりと共に、笄塚は富士塚として整備され、当社も更に崇敬を集めた。

平成になってから富士塚の上に鎮座していた社殿は現在の位置に移築され、当社周辺には多くのマンションが建ち、富士塚(笄塚)は地域の子供たちが遊ぶ公園となっている。

日中に参拝すると富士塚の周辺や山頂で鬼ごっこをする子供たちがいて、歴史と信仰ある当地は今は子供たちの憩いの場となっており、こうした形で地域に浸透していくのも素敵な事だろう。

境内には富士講を伝える奉納物も多く残されており、当地の信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・800円(一部限定)・1,000円(一部限定)

社務所にて。

※桜の季節や夏詣など限定御朱印を用意。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 巳年限定切り絵

- 願い鈴神事

- 通常

- 2023年夏詣

- 2022年夏詣/切り絵

参拝情報

参拝日:2025/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/03/03(御朱印拝受)

コメント