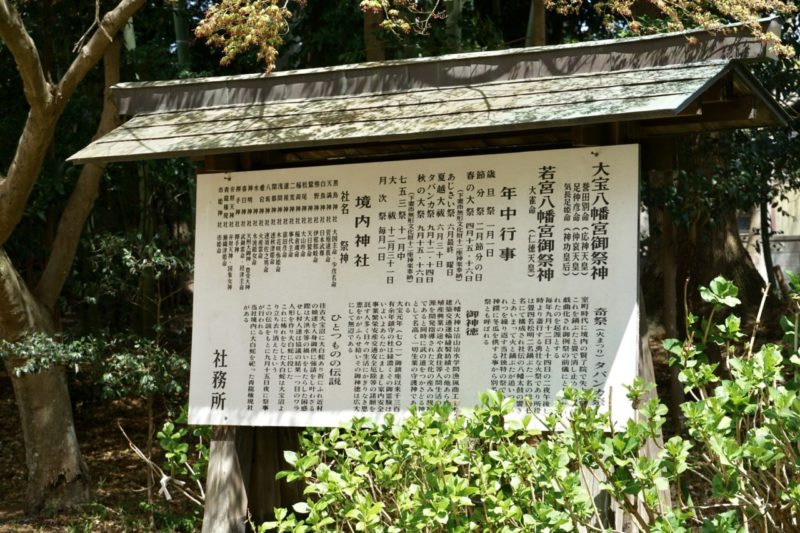

神社情報

大宝八幡宮(だいほうはちまんぐう)

御祭神:誉田別命・足仲彦命・気長足姫命

社格等:県社

例大祭:4月15-16日(春の大祭)、9月12日・14日(松明祭/タバンカ祭)、9月15-16日(秋の大祭)

所在地:茨城県下妻市大宝667

最寄駅:大宝駅

公式サイト:https://www.daiho.or.jp/

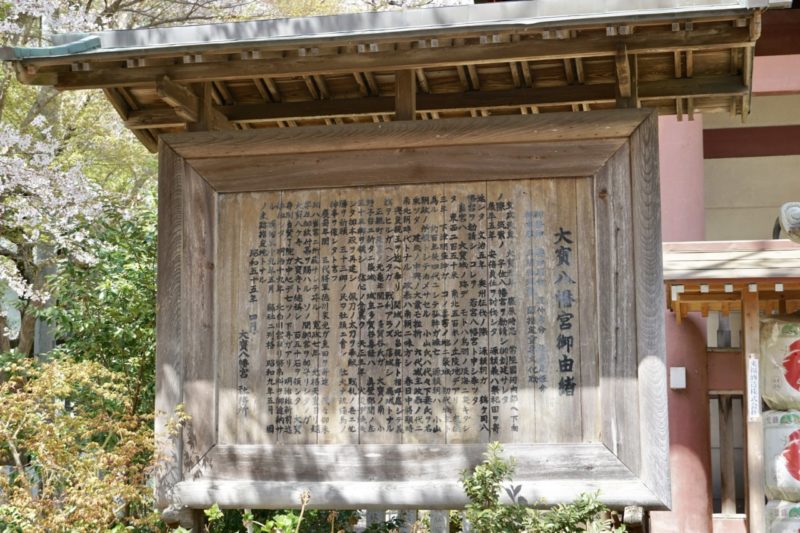

御由緒

当宮のご創建は大宝元年(701)で、関東最古の八幡様です。御祭神は、誉田別命(第十五代応神天皇、八幡大神様)足仲彦命(第十四代仲哀天皇)気長足姫命(第十四代仲哀天皇の皇后)の三柱の神様です。

八幡大神様は、その御代に治山治水・学問・漁猟・商工・土木建築・交通運搬・縫製・紡績、その他あらゆる殖産興業の途や、衣食住等生活の根源を開発指導された文化の生みの親神であると同時に、武の道をつかさどる神としても世に名高く、まさに一切生業の守護神であられます。

ご本殿は三間社流造で、天正五年(1577)に下妻城主多賀谷尊経公により再建されたものが現存し、国の重要文化財に指定されています。境内は、南北朝時代の大宝城跡で国の史跡に指定されています。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2019/04/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

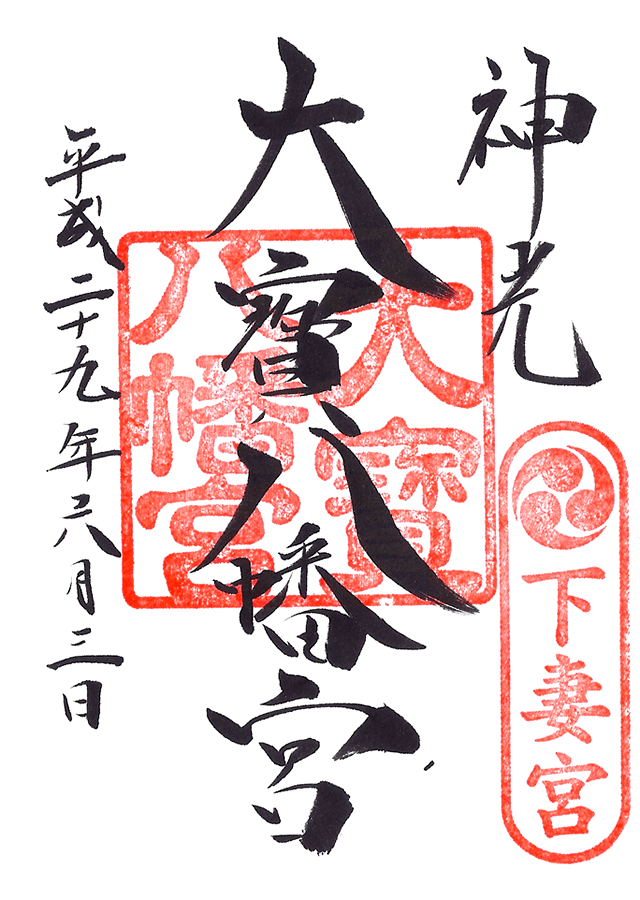

参拝日:2017/06/03(御朱印拝受)

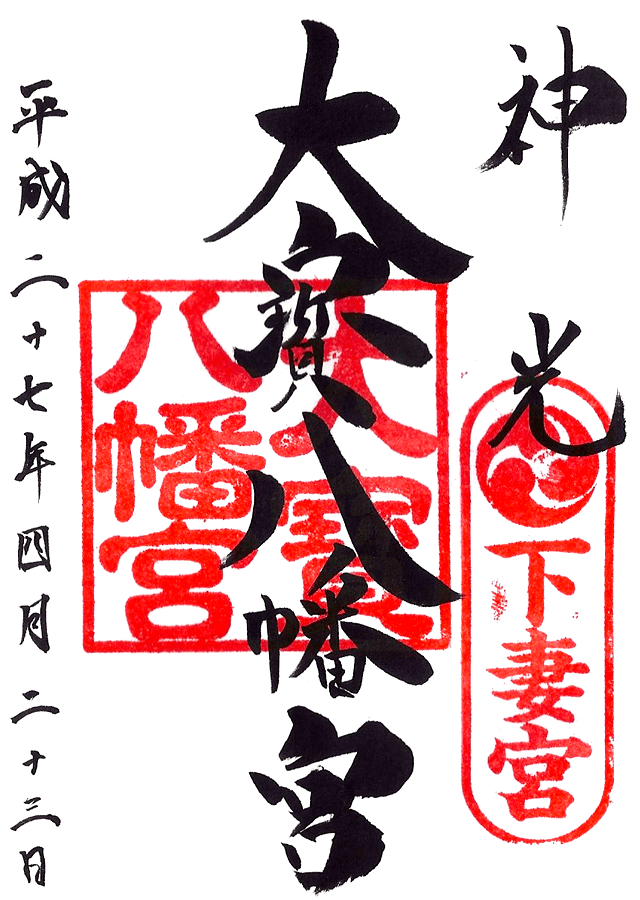

参拝日:2015/04/23(御朱印拝受)

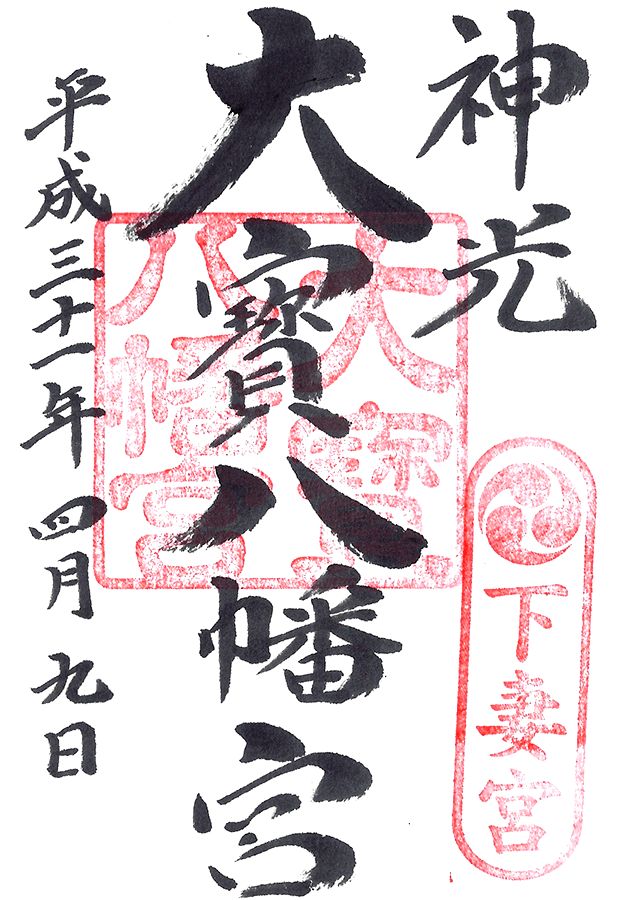

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※御朱印を頂いた際に「交通安全ステッカー」も頂けた。(在庫がある時のみ)

御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

木製の御朱印帳で、季節によって花のデザインが変わる。

1-3月は「桜」

4-6月は「紫陽花」

7-9月は「菊」

10-12月は「銀杏」

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:─

授与所にて。

※御朱印を頂いた際に御朱印帳に挟んで下さった。(在庫ある時のみなので要確認)

歴史考察

関東最古の八幡さま

茨城県下妻市大宝に鎮座する神社。

旧社格は県社で、下妻市周辺の総鎮守。

「関東最古の八幡さま」を称する古社。

当地には南北朝時代に大宝城があったため、境内自体が大宝城跡として国の史跡に指定されており、本殿は戦国時代の下妻城主多賀谷氏による再建が現存していて、国の重要文化財に指定。

古くは「大宝寺」「大宝寺八幡宮」などと称されたように、神仏習合のもとで多大な崇敬を集めた。

平将門や源頼朝の伝承などが残る地域を代表する大社。

大宝元年に創建の八幡宮

社伝によると、大宝元年(701)に創建したと伝わる。

藤原時忠が常陸国河内郡へ下向の際、東国平定のための鎮護の神として「宇佐八幡宮(現・宇佐神宮)」を勧請して創建したと云う。

当社の御由緒に登場する人物であるが、他での史料が乏しい。

鎌倉の長谷にある碑には、時忠は藤原氏の始祖である藤原鎌足(中臣鎌足)の玄孫(孫の孫)と記してあるように、藤原氏の一族であったと推測される。

現在の「宇佐神宮(うさじんぐう)」(大分県宇佐市)。

豊前国一之宮で、全国にある八幡信仰の神社の総本社。

宇佐八幡と呼ばれ崇敬を集めている。

当宮の「大宝八幡宮」の社号は、創建年の大宝の年号が由来。

この創建年から当宮は「関東最古の八幡さま」とも称される。

この創建年から当宮は「関東最古の八幡さま」とも称される。

平将門による崇敬と当宮の巫女伝承

平安時代中期、平将門は当宮へ度々戦勝祈願に訪れたと伝わる。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

天暦元年(947)、将門を慕う人々によって、当地に将門の鎧を埋めたと伝えられている。

京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇」を自称し、朝廷から虐げられていた東国の独立を標榜したとされる将門であるが、将門が「新皇」を自称するようになったのは、八幡大菩薩使いを称した巫女によるものと伝わる。

『将門記』には、「八幡大菩薩の使い」を名乗る一人の巫女が現れ、「朕の位を蔭子平将門にお授けいたす。その位記は、左大臣正二位菅原朝臣の霊魂が捧げるところである。右の八幡大菩薩は、八万の軍を催して朕の位をお授けするであろう。今ただちに、三十二相楽を奏でて、早くこれをお迎え申し上げよ。」と告げる一幕が描かれている。

この八幡大菩薩と云うのが当宮の事だと云う説がある。

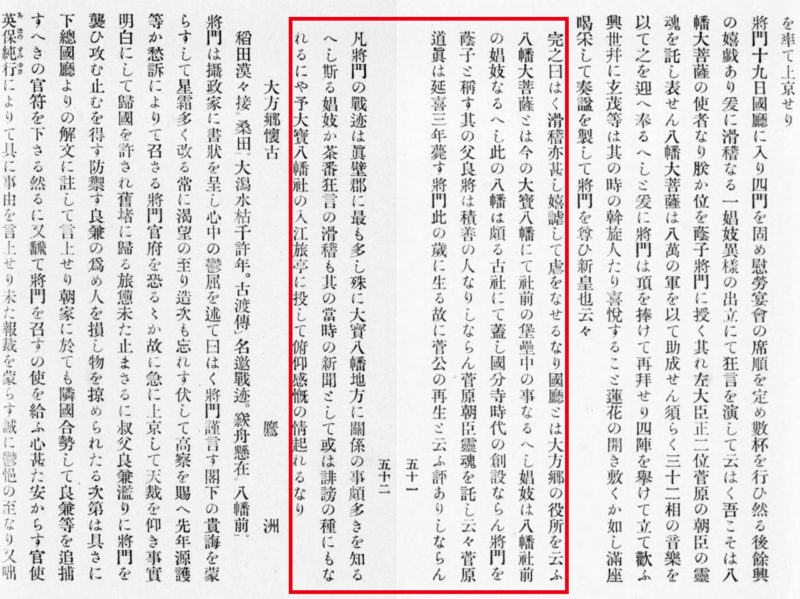

明治四十年(1907)出版の織田完之著『平将門故績考』にはこう記されている。

赤で囲った箇所が該当の箇所で、『平将門故績考』の著者・織田完之の説として「八幡大菩薩は今の大寶八幡にて」と記述があり、織田完之は当宮と推定しており、当宮の巫女が将門に告げたとしている。

日本の農政家・歴史学者。

明治期の印旛沼干拓に尽力した人物。

平将門の研究者としても名高く、『国宝将門記伝』『平将門故蹟考』などの著作がある。

明治に再び朝敵とされた将門であったが、その復権に織田完之の著作が果たした功績は大きい。

こうした事から、将門から篤く崇敬され関わりの深い神社であったと推測できる。

源義家が戦勝祈願・成就の御礼を行う

康平五年(1062)、「前九年の役」にて、源義家(八幡太郎)が父・源頼義と共に、陸奥国の豪族であった安倍氏の反乱を平定。

凱旋の際、当宮に参拝し戦勝祈願成就の御礼をしたと伝わる。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

天台宗の古い経文奥書に「治承三年(1179)己亥七月二十二日の未時書了於常陸州下津間八幡宮書了兼智」とあることから、平安末期には既に下津間(下妻)で当宮を中心に八幡信仰が盛行していた事が窺える。

源頼朝によって鶴岡八幡宮若宮を勧請される

文治五年(1189)、奥州征伐平定の日に、源頼朝によって鎌倉の「鶴岡八幡宮若宮」を勧請。

これが当宮の摂社「若宮八幡宮」であるとされ、頼朝は太刀一振を奉納したと云う。

これが当宮の摂社「若宮八幡宮」であるとされ、頼朝は太刀一振を奉納したと云う。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

頼朝は、奥州藤原氏の征伐(奥州合戦)の際には、祖先である源頼義・義家父子の「前九年の役」を倣ったとされ、奥州藤原氏の拠点である平泉攻略後も更に北上し、祖先が安倍氏を討った厨川柵へ赴き、同じように大将首を晒し首にして、「前九年の役」を再現している。

当宮への凱旋御礼も義家の伝承に倣ったものと見られる。

源氏の氏神は八幡神であり、「関東最古の八幡さま」と称される当宮が、源氏から崇敬を集めたのは想像に難くない。

宝治二年(1248)、「賢了院」が初代別当となり、以後は社領の境内に寺院が建立。

「賢了院」「円蔵院」「日輪院」「円寿院」「安楽院」「放光院」「龍松院」「教学院」の8つの寺院が、参道から当宮にかけての東側一帯に整然と配置され、神仏習合のもと当宮も「大宝寺」「大宝寺八幡宮」など呼ばれ崇敬を集めた。

国の史跡に指定された大宝城跡と城主下妻氏

南北朝時代、当宮周辺に築かれた「大宝城」を舞台にした合戦が発生。

平安時代から南北朝時代にかけてあった平城。

旧大宝沼に囲まれた台地の自然地形を利用した城郭であったとされる。

下妻に勢力を構えた下妻氏の居城であった。

南北朝時代になると、下妻氏の大宝城は関氏の関城(現・茨城県筑西市)と共に南朝方へつく。

北朝方へついた結城氏・小山氏・佐竹氏などと、大宝城・関城を巡り「関城・大宝城の戦い」が発生。

興国四年/康永二年(1343)、北朝方の総攻撃に遭い大宝城が陥落。

大宝城城主・下妻政泰も討死し、大宝城は廃城となった。

当宮の社殿後方には「贈正四位下妻政泰忠死之地」の碑が建てられている。

当宮の社殿後方には「贈正四位下妻政泰忠死之地」の碑が建てられている。

当宮はそうした大宝城跡に境内が残る。

そのため境内は国の史跡に指定され保護されている。

そのため境内は国の史跡に指定され保護されている。

下妻城主多賀谷氏による崇敬と社殿再建

室町時代から戦国時代、下妻城主・多賀谷氏から崇敬を集める。

武蔵七党・野与党を祖とする一族。

十代当主・多賀谷氏家の代に下妻へ移住し、下妻城を居城とした。

十五代当主・多賀谷重経の代に最盛期を迎え、20万石の戦国大名となる。

小田原征伐の参戦によって豊臣秀吉から所領を安堵されるものの、文禄の役には参加しなかったため領地の一部を没収。

関ヶ原の戦いでは徳川家康の再三の出陣要請にも応じず、家康へ夜襲をかけようとした事が露見し改易された。

元亀年間-天正年間(1570年-1593年)、多賀谷氏は戦の毎に当宮で戦勝祈願。

その度に刀剣を奉納した事から、当時は「剣八幡宮」とまで称された。

天正三年(1575)、多賀谷氏と後北条氏の戦によって社殿が全焼。

天正五年(1577)、七代当主・多賀谷重経によって社殿が再建。

この時の本殿が幾度かの修復をされつつ現存しており、国の重要文化財に指定されている。

この時の本殿が幾度かの修復をされつつ現存しており、国の重要文化財に指定されている。

徳川将軍家や朝廷からの庇護

江戸時代に入ると、徳川将軍家や朝廷からの庇護を受ける。

慶安元年(1648)、三代将軍・徳川家光より115石の朱印地を賜る。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

徳川将軍家代々の朱印状は、境内の「宝物殿(歴史資料館)」に納められている。

宝物殿は神職に声をかければ無料で拝観させて頂けるので有り難い。(対応できない場合もあり)

宝物殿は神職に声をかければ無料で拝観させて頂けるので有り難い。(対応できない場合もあり)

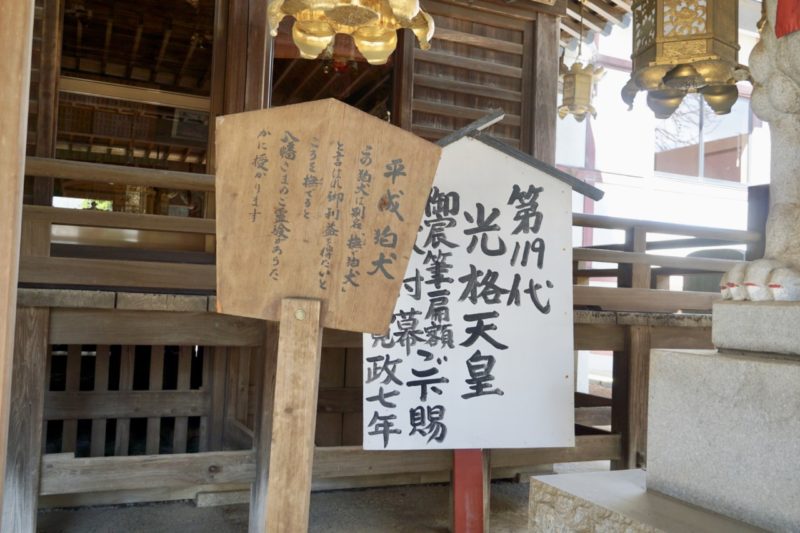

寛政七年(1795)、光格天皇から「大宝八幡宮」の額字及び御紋付紫幕を下賜。

朝廷からも庇護された事が窺える。

明治以降の歩み・神仏分離の影響・古写真で見る当宮

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、県社に列した。

「大宝寺八幡宮」とも称され、神仏習合の色合いが強かった当宮だが、別当寺(神宮寺)は分離廃絶され、廃仏毀釈によって周辺の寺院も殆どが廃絶。

現在は当時「護摩堂」として使用されていた「祖霊殿」が残るのみとなっている。

現在は当時「護摩堂」として使用されていた「祖霊殿」が残るのみとなっている。明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、大宝村・北大宝村・下木戸村・横根村・平川戸村・比毛村・堀籠村・大串村・坂井村・福田新田・平沼新田が合併して真壁郡大宝村が成立。

明治三十九年(1906)、本殿が内務省より特別保護建造物に指定される。(現在の重要文化財)

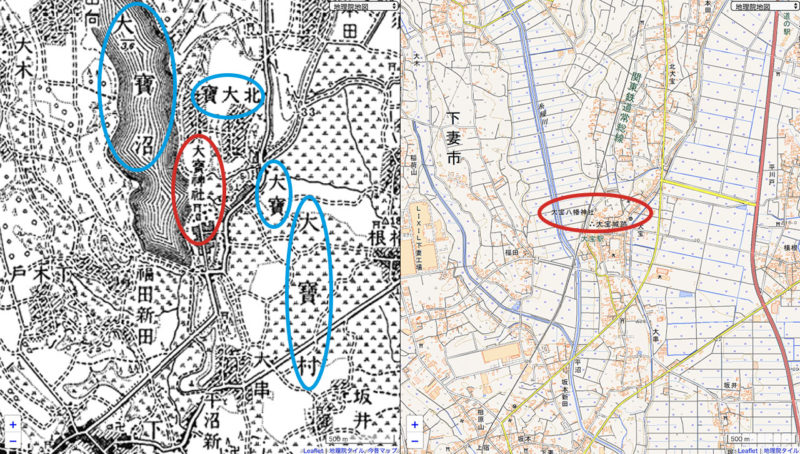

明治四十年(1907)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は今も昔も変わらない。

明治の古地図に「大寶神社」と記されているように、当宮が目印になる大社だった事が窺える。

周囲は田畑ばかりであるが、当宮の門前に町屋が築かれている様子も窺える。

写真は黒潰れしており分かりにくいが、説明文に「境内広く二ノ鳥居前後参詣道を挟て茶店軒を列ぬ」と記されており、当宮門前には茶店が連なる程盛況であった事が窺える。

拝殿の前に灯籠が置かれ、拝殿の造りもほぼ現在と変わらない。

現在も当時の境内にかなり近い事が窺える。

戦後になり境内整備が進む。

昭和六十年(1985)、随神門が建立。

昭和天皇御在位六十年を記念して建てられた。

昭和天皇御在位六十年を記念して建てられた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

一之鳥居から三之鳥居・明治創業のゑびすや

最寄駅の大宝駅からは徒歩すぐの距離。

大宝駅は当宮への参拝者のために設置された駅と云える。

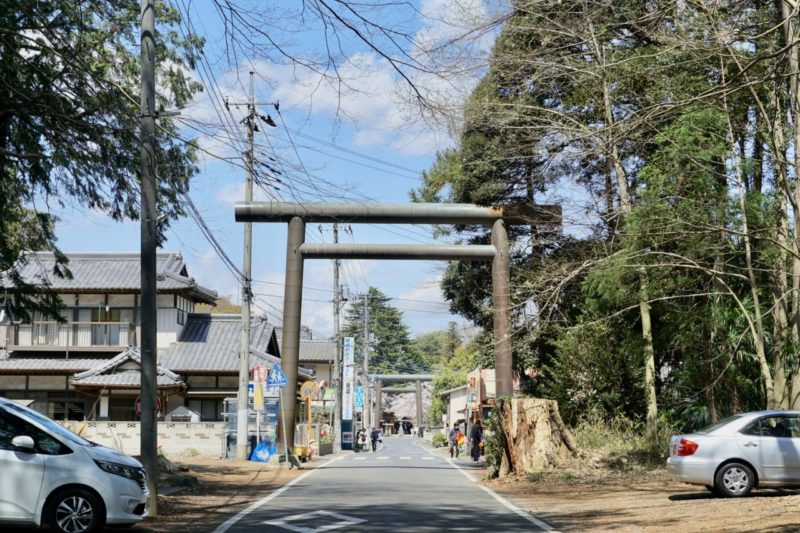

県道357号線から当宮の長い参道に入る事ができ、その途中に一之鳥居。

交差点に面して社号碑と鳥居が立つ。

交差点に面して社号碑と鳥居が立つ。

立派な参道からも分かる地域を代表する大社。

立派な参道からも分かる地域を代表する大社。

途中が木々に囲まれた一画になり、その先に二之鳥居。

かつてこの二之鳥居から三之鳥居までは、多くの茶店が軒を連ねたと云う。

かつてこの二之鳥居から三之鳥居までは、多くの茶店が軒を連ねたと云う。

現在は残念ながら茶店は1軒残るのみとなっている。

現在は残念ながら茶店は1軒残るのみとなっている。

二之鳥居の先に三之鳥居。

実に立派な大鳥居で、この先が境内となる。

実に立派な大鳥居で、この先が境内となる。

三之鳥居の右手奥が明治元年(1868)創業の「ゑびすや」。

「厄除けだんご」が人気で、駐車場や食事処も兼ねているので、参拝後にこちらで食事を取るのもオススメ。

「厄除けだんご」が人気で、駐車場や食事処も兼ねているので、参拝後にこちらで食事を取るのもオススメ。

当宮の参道には明治創業の2軒の茶店が名物として知られていた。

1軒が上述の「ゑびすや」で現在も営業を続けているが、左手にあった明治十年(1877)創業の「なべや菊花園」は、惜しまれつつ2017年末に閉店。

上画像は2017年6月に参拝時の画像で、左手に「なべや」の看板を見る事ができ「開運だんご」が人気であった。

上画像は2017年6月に参拝時の画像で、左手に「なべや」の看板を見る事ができ「開運だんご」が人気であった。桜の名所・相撲場では高砂部屋合宿稽古も

三之鳥居を潜ると境内。

随神門までの道のりは桜並木に。

随神門までの道のりは桜並木に。

「茨城の桜名所」にも選定。

「茨城の桜名所」にも選定。

当宮はあじさいの季節が有名であるが、桜の季節に参拝するのも楽しめる。

当宮はあじさいの季節が有名であるが、桜の季節に参拝するのも楽しめる。

参道すぐ左手に相撲場。

御創建壱千参百年祭を記念して建てられた相撲場。

御創建壱千参百年祭を記念して建てられた相撲場。

綺麗に整備された土俵。

綺麗に整備された土俵。

6月上旬-中旬には名門・高砂部屋の合宿稽古が行われるのが恒例となっている。

6月上旬-中旬には名門・高砂部屋の合宿稽古が行われるのが恒例となっている。

毎年6月上旬-中旬に開催。

高砂部屋の力士たちが迫力のある激しい稽古を披露し、力士たちは神社に宿泊する。

小学生による「わんぱく相撲下妻場所」も開催。

一対の仁王像が守る随身門

参道を進むと立派な随身門。

昭和六十年(1985)、昭和天皇御在位六十年を記念して建立。

昭和六十年(1985)、昭和天皇御在位六十年を記念して建立。

神社の随神門は通常、右大臣左大臣が門を守るが、当宮は一対の仁王像。

神社の随神門は通常、右大臣左大臣が門を守るが、当宮は一対の仁王像。

江戸時代までは当宮の境内には8つの寺院があり、当宮も「大宝寺」「大宝寺八幡宮」など呼ばれ崇敬を集めた。

江戸時代までは当宮の境内には8つの寺院があり、当宮も「大宝寺」「大宝寺八幡宮」など呼ばれ崇敬を集めた。

神仏習合の色合いが濃かった江戸時代以前の面影を残す随神門となっている。

神仏習合の色合いが濃かった江戸時代以前の面影を残す随神門となっている。

数多くの奉納狛犬・賑やかな手水舎

随身門を抜けると、奉納された狛犬や灯籠が多く並ぶ参道。

参道には何対もの狛犬が置かれている。

参道には何対もの狛犬が置かれている。

いずれも崇敬者からの奉納。

いずれも崇敬者からの奉納。

多くが岡崎現代型の狛犬で、今もなお当宮へ対する崇敬の篤さが窺える。

多くが岡崎現代型の狛犬で、今もなお当宮へ対する崇敬の篤さが窺える。

参道の右手に手水舎。

手水石の近くには様々な奉納物が置かれていて賑やか。

手水石の近くには様々な奉納物が置かれていて賑やか。

蛙の像。

蛙の像。

河童や亀の像。

河童や亀の像。

玄武のような造形の吐水口。

玄武のような造形の吐水口。

左手には七福神の石像。

左手には七福神の石像。

重厚な拝殿と国指定重要文化財の本殿

社殿は実に重厚で風格のあるもの。

拝殿は明治初期に造営されたものが改修されつつ現存。

拝殿は明治初期に造営されたものが改修されつつ現存。

2015年に改修工事(画像)が行われ、現在は綺麗に改修済。

2015年に改修工事(画像)が行われ、現在は綺麗に改修済。

実に立派な造りで状態もとても良い。

実に立派な造りで状態もとても良い。

向拝には二対の狛犬。

手前の狛犬は「平成狛犬」との名付けられ、撫でる事で御利益があるとされる。

手前の狛犬は「平成狛犬」との名付けられ、撫でる事で御利益があるとされる。

よく撫でられているようで艶のある狛犬。

よく撫でられているようで艶のある狛犬。

その奥には大狛犬が置かれ、金の吊り灯篭がどことなく神仏習合時代の雰囲気を強める。

その奥には大狛犬が置かれ、金の吊り灯篭がどことなく神仏習合時代の雰囲気を強める。

本殿は、天正五年(1577)に七代当主・多賀谷重経によって再建されたものが現存。

幾度か修理や屋根替えが行われ、明治四十二年(1909)には解体修理も行われた。

幾度か修理や屋根替えが行われ、明治四十二年(1909)には解体修理も行われた。

国の重要文化財に指定されている。

国の重要文化財に指定されている。

源頼朝が建立した若宮八幡宮・福が舞い込む七福神

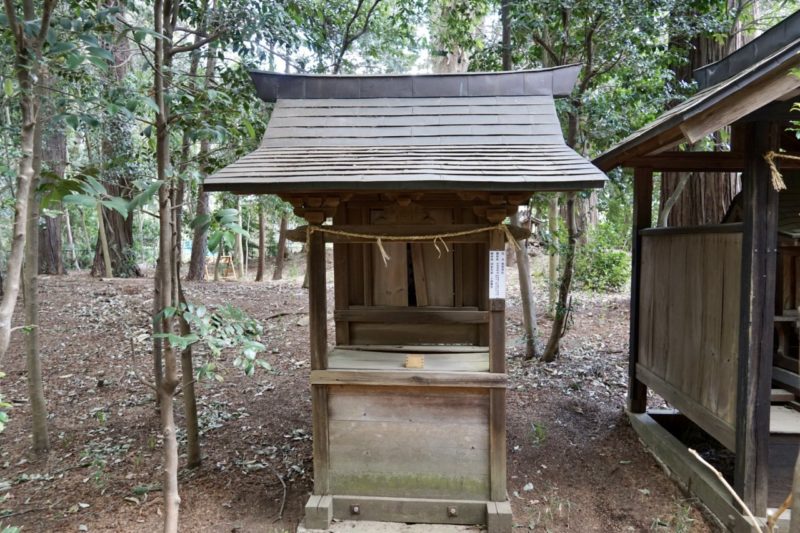

社殿の左手奥に「若宮八幡宮」が鎮座。

文治五年(1189)、源頼朝が鎌倉の「鶴岡八幡宮若宮」を勧請したと伝わる。

文治五年(1189)、源頼朝が鎌倉の「鶴岡八幡宮若宮」を勧請したと伝わる。

御祭神は八幡神である応神天皇の子・仁徳天皇。

御祭神は八幡神である応神天皇の子・仁徳天皇。

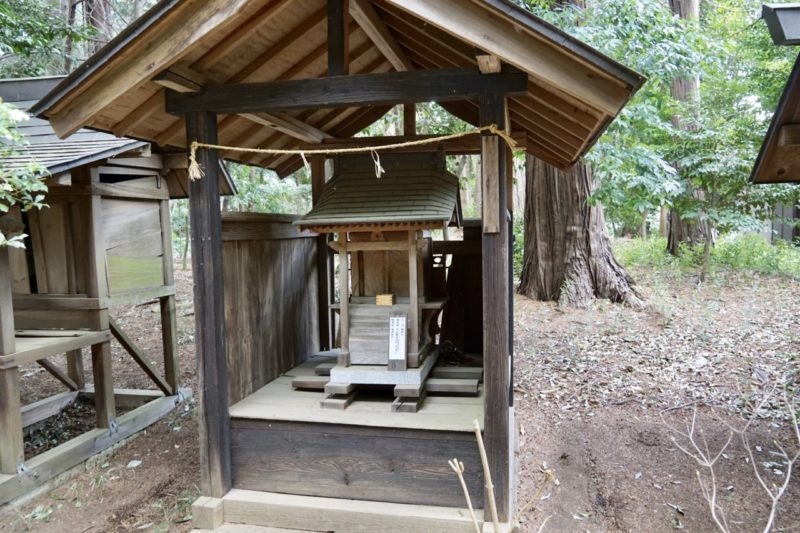

その左手に神馬舎。

さらに左に大宝天満宮。

さらに左に大宝天満宮。

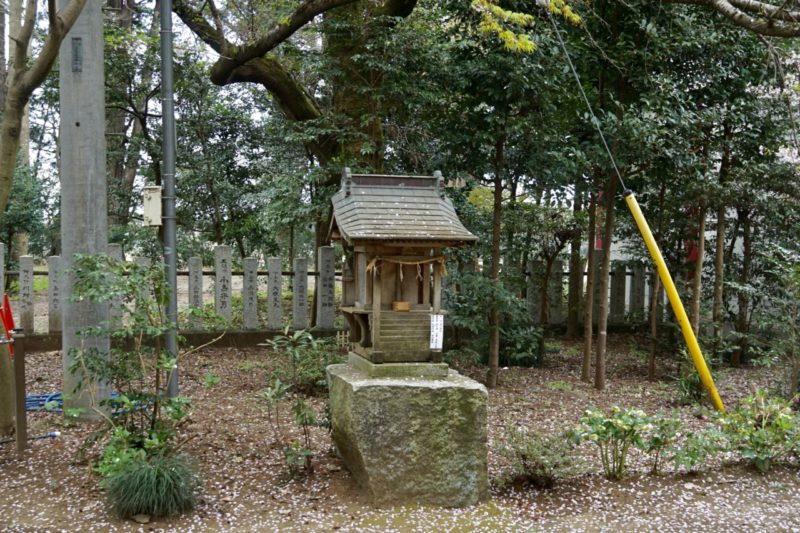

中には社殿が納められている。

中には社殿が納められている。

大宝天満宮の左には七福神の石像。

当宮の七福神は福が舞い込むと云われ写真を撮る方も多い。

当宮の七福神は福が舞い込むと云われ写真を撮る方も多い。

他にも参道左手には多くの碑などが並ぶ。

忠魂碑。

忠魂碑。

大宝八幡宮十二座神楽などが奏上される神楽殿。

大宝八幡宮十二座神楽などが奏上される神楽殿。

さざれ石などが置かれている。

さざれ石などが置かれている。

多くの境内社や鐘楼・青龍権現社など

参道の右手にも数多くの境内社が並ぶ。

境内社が多く並ぶ一画には、釜が置かれている。

境内社が多く並ぶ一画には、釜が置かれている。

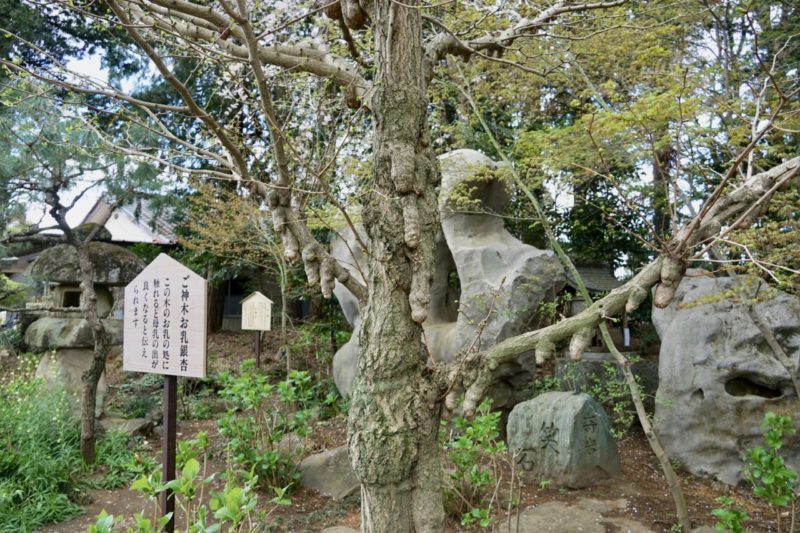

隣に御神木「おがたま」も。

隣に御神木「おがたま」も。

参拝の前と後とでは重さが違って感じられると云う重軽石。

参拝の前と後とでは重さが違って感じられると云う重軽石。

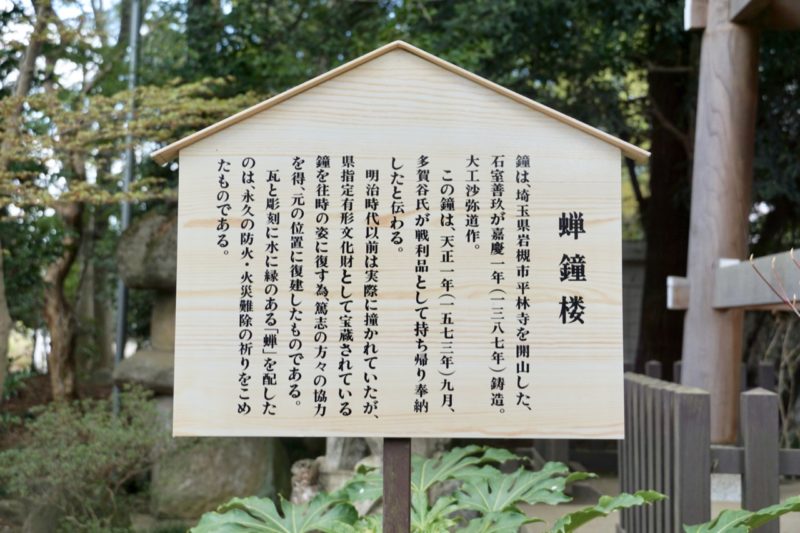

社務所に右手には鐘楼。

神仏習合の時代を思わせるもので、こちらは再建されたものだが、かつてはこうして寺院と一体となった神社であった。

神仏習合の時代を思わせるもので、こちらは再建されたものだが、かつてはこうして寺院と一体となった神社であった。

その近くに青龍権現社があり、かつて大宝沼に住んでいたと伝説が残る白い大蛇を祀る。

その近くに青龍権現社があり、かつて大宝沼に住んでいたと伝説が残る白い大蛇を祀る。

かつて大宝沼に大きな白蛇が住んでおり、近隣の村の娘たちを生贄として要求。

それが叶わない場合は大洪水を起こし、村人たちを恐れさせていた。

困窮した村人たちは協議の結果、1つ目の藁人形を作り白蛇に投じた。

するとそれに怖れをなした白蛇は大宝沼から立ち去ったと伝わる。

この大白蛇を祀るのが青龍権現社。

他に祓戸神社、弁財天などが並ぶ。

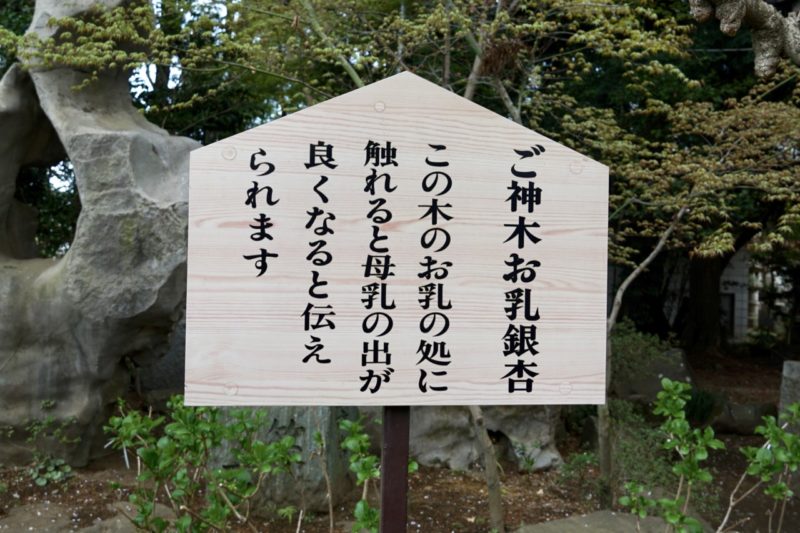

御神木の大銀杏はお乳銀杏と呼ばれ、触れると母乳の出が良くなると伝えられている。

御神木の大銀杏はお乳銀杏と呼ばれ、触れると母乳の出が良くなると伝えられている。

神仏習合の名残を見せる祖霊殿・縁切り稲荷など

途中に黒鳥神社。

大国主が祀られていて、縁結びの御神徳があると云う。

大国主が祀られていて、縁結びの御神徳があると云う。

更に進むと歴史を感じさせる古い祖霊殿。

江戸時代以前の神仏習合を伝える建物。

江戸時代以前の神仏習合を伝える建物。

当宮が「大宝寺八幡宮」と呼ばれていた時代に、「大宝寺」の護摩堂として建立されたもの。

当宮が「大宝寺八幡宮」と呼ばれていた時代に、「大宝寺」の護摩堂として建立されたもの。

江戸時代の精微な建築美。

江戸時代の精微な建築美。

神仏習合の色合いを残している。

神仏習合の色合いを残している。

途中にも境内社が数多く並ぶ。

途中に祀られている稲荷神社。

途中に祀られている稲荷神社。

通称「縁切り稲荷」とも呼ばれ、悪縁を断ち切ってくれると信仰を集めている。

通称「縁切り稲荷」とも呼ばれ、悪縁を断ち切ってくれると信仰を集めている。

名所として知られるあじさい神苑・あじさい祭

この更に奥に「あじさい神苑」が整備されている。

下り坂のあたりからは一面に紫陽花が植えられているのが特徴。

下り坂のあたりからは一面に紫陽花が植えられているのが特徴。

その先に開けたエリアまでが神苑。

その先に開けたエリアまでが神苑。

6月のシーズンになると「あじさい祭」が開催される。

6月のシーズンになると「あじさい祭」が開催される。

下画像は2017年6月上旬で、まだ紫陽花の時期には少し早かった。

残念ながらまだ綺麗には咲いておらず見頃ではなかったものの、時期になると実に美しいと云う。

残念ながらまだ綺麗には咲いておらず見頃ではなかったものの、時期になると実に美しいと云う。

あじさい祭期間中は様々な催しも行われる予定。

あじさい祭期間中は様々な催しも行われる予定。

毎年6月下旬-7月上旬に開催。

6月最終土曜には、流鏑馬神事、野点、草花の無料抽選会、天然理心流心武館奉納演武が行われる。

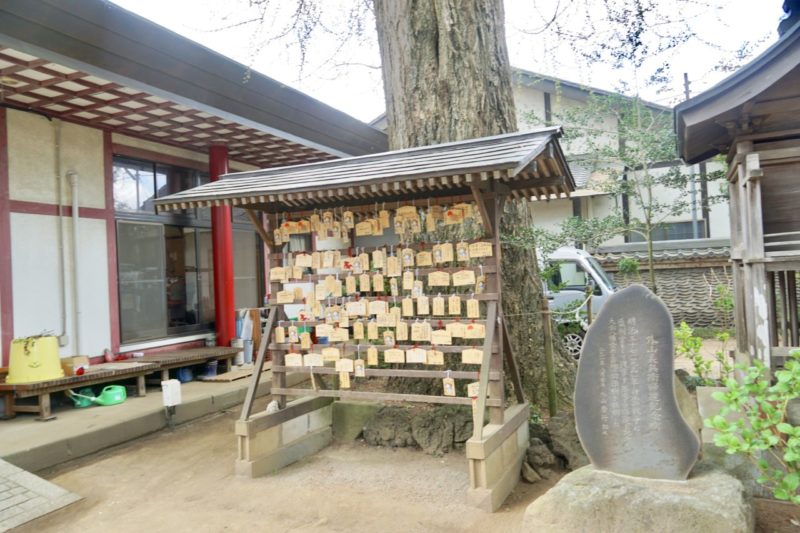

近年は金運アップ・宝くじ当選などで人気

近年は金運アップの御神徳、高額宝くじ当選などで人気を博している。

当宮の社号「大宝八幡宮」の「大宝」からきた縁起の良い御神徳。

こうした事から平成十七年(2005)より、宝くじの当選祈願が開始。

2005年に宝くじ売り場を運営する会社が販売前の宝くじを当宮で高額当選祈願。

すると、その会社の宝くじ売り場から、翌年のドリームジャンボ、サマージャンボ、年末ジャンボで2等1億円の高額当選が合計8本も誕生したことで話題に。

結果として宝くじの当選に御利益があると有名となった。

境内に掛けられた絵馬の多くも、そうした願いが書かれている事が多い。

授与品も金運・財運の御守り「大宝御守」が人気。

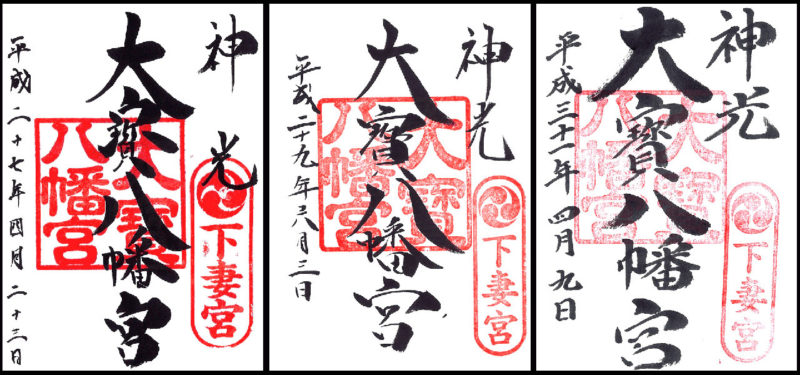

御朱印・木製の御朱印帳

御朱印は「大寶八幡宮」と「下妻宮」の朱印。

墨書きで「神光」と添えられている。

墨書きで「神光」と添えられている。

御朱印を頂く際に交通安全ステッカーも頂ける場合がある。

在庫ある時のみなので要確認。

在庫ある時のみなので要確認。

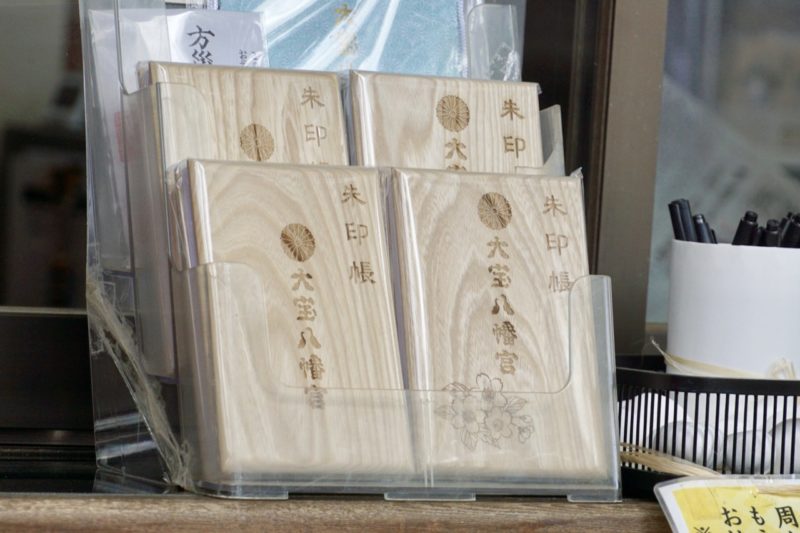

オリジナルの御朱印帳も用意。

木製の御朱印帳で季節によってデザインが変わる。

木製の御朱印帳で季節によってデザインが変わる。

1-3月は「桜」

4-6月は「紫陽花」

7-9月は「菊」

10-12月は「銀杏」

所感

「関東最古の八幡さま」として崇敬を集める当宮。

平将門の伝承が残り、その後も八幡太郎、源頼朝といった源氏による伝承も伝わる。

大宝城跡に境内を置き、その後は下妻城主多賀谷氏からの崇敬や本殿の再建、江戸時代には徳川幕府や朝廷からの庇護など、時代を通して地域の大社として崇敬を集めてきた。

古くは「大宝寺八幡宮」などと称されたように、神仏習合のもとで崇敬を集めており、神仏分離によって寺院系の多くが廃絶となったものの、現在も境内には神仏習合の名残を思わせる一画もあり、古き信仰を伝えている。

近年では金運や宝くじ当選といった部分がクローズアップして取り上げられる事も多いのだが、古くから歴史のある神社であり、そうした面以外にも目を向けるとより楽しめると思う。

地域を代表する大社であり良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 参道・桜 ]

[ 相撲場 ]

[ 随身門 ]

[ 参道・狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 本殿 ]

[ 若宮八幡宮 ]

[ 神馬舎 ]

[ 大宝天満宮 ]

[ 七福神 ]

[ 忠魂碑 ]

[ 古神符納所 ]

[ さざれ石 ]

[ 御神木 ]

[ 神楽殿 ]

[ 石碑・なんじゃもんじゃの木 ]

[ 宝物殿 ]

[ 押手神社 ]

[ 重軽石 ]

[ 境内社 ]

[ 釜・御神木おがたま ]

[ 鐘楼 ]

[ 祓戸神社 ]

[ 太湖 ]

[ 御神木大銀杏 ]

[ 青龍権現社 ]

[ 弁天社 ]

[ 東門 ]

[ 授与所 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 歴史とあじさい道 ]

[ 白鳥神社 ]

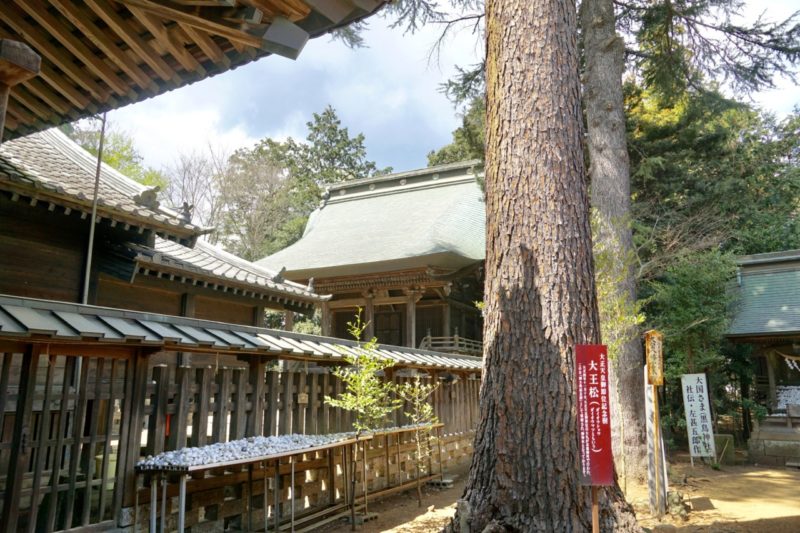

[ 大王松 ]

[ 石納所 ]

[ 黒鳥神社 ]

[ 祖霊殿 ]

[ 縁切り稲荷神社 ]

[ 松尾神社 ]

[ 御神木菩提樹 ]

[ 鷲神社 ]

[ 熊野神社 ]

[ 境内社 ]

[ 夫婦石・夫婦檜 ]

[ 蛙像 ]

[ 下妻政泰公忠死之地碑 ]

[ あじさい神苑 ]

[ ゑびすや ]

[ 案内板 ]

コメント