目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 戦前の銅鳥居と再建された楼門

- 空襲を耐え抜いた鉄筋コンクリート造の社殿

- 御祭神であるだいこく様尊像・えびす様尊像

- 三天王と呼ばれた三社

- 数多くの境内社・古い奉納物

- 狛犬・獅子山や銭形平次の碑・国学発祥の碑など

- 御神馬あかりちゃん

- 多目的ホールや物販などを備えた文化交流館EDOCCO

- 公式マスコットキャラクターのみこしー

- 神社声援でジンジャーエール・神田祭だぁーでかんだサイダー

- 地下道を通って向かう貴重な資料館

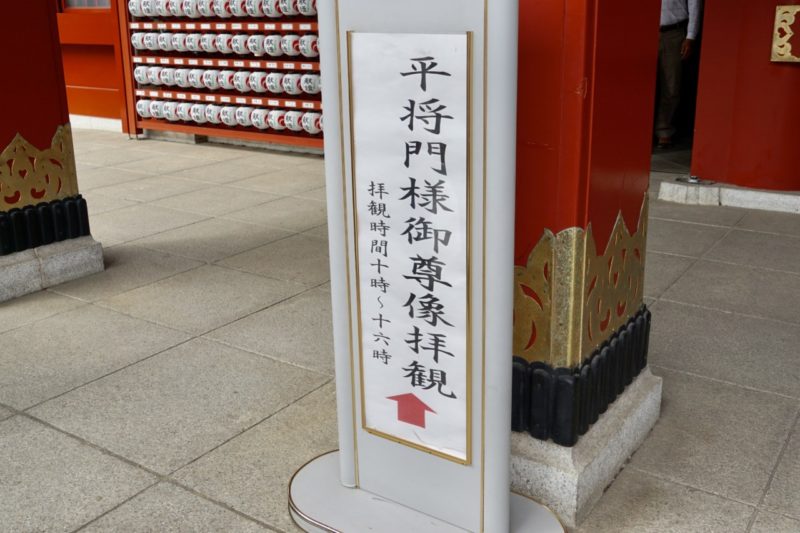

- 御朱印・平将門公などの限定御朱印

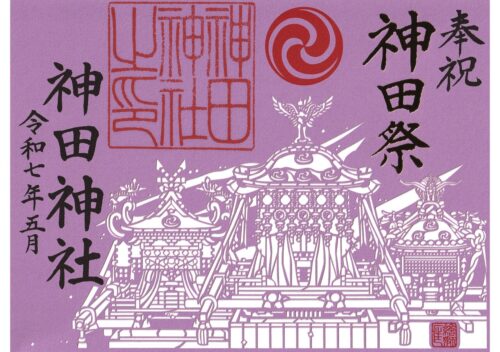

- 2025年神田祭限定切り絵御朱印

- 御朱印帳・ラブライブなどアニメのコラボ御朱印帳

- 東京多摩産材を使用した杉御朱印帳

- 参拝する度に参詣(マイリ)が貯まる公式アプリ

- 『ラブライブ!』の聖地・『ホロライブ』『にじさんじ』や様々なアニメやゲームとコラボ・2025年神田祭は『薬屋のひとりごと』

- 江戸三大祭・奇数年が神幸祭の「神田祭」

- アニソン盆踊りもある神田納涼まつり

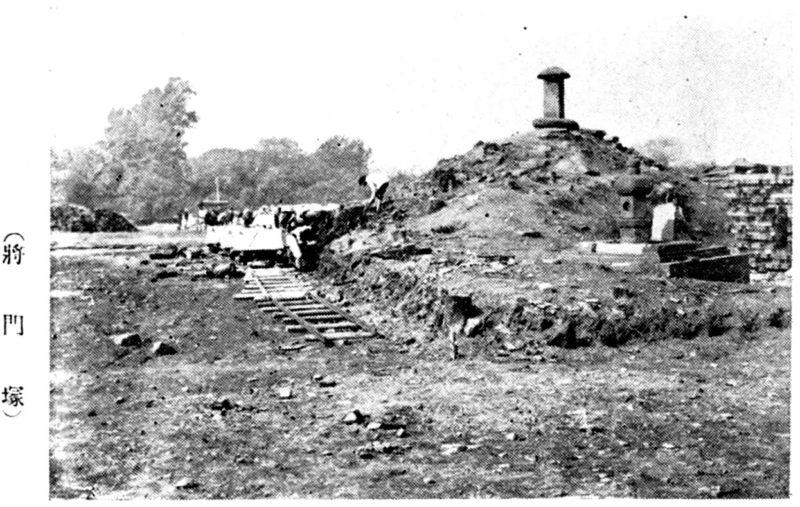

- 将門公の祟り・大手町にある将門塚・改修工事で一新

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

江戸総鎮守・神田明神

東京都千代田区外神田に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後に府社。

現在は神社庁の別表神社で、東京十社のうちの一社に数えられる。

江戸時代には徳川幕府より江戸総鎮守とされ崇敬を集めた。

正式名称は「神田神社」であるが、現在も古くからの「神田明神」と呼称する方が多く、当社も「神田明神」を称する事が多い。

当社の例大祭は江戸三大祭の一つ「神田祭」として大いに賑わう。

また近年ではTVアニメ『ラブライブ!』の聖地としても知られるだけでなく、秋葉原が氏子地域という事もあり、様々なアニメ作品とコラボを行っている事でも知られている。

神社情報

神田神社(かんだじんしゃ)

神田明神(かんだみょうじん)

御祭神:大己貴命・少彦名命・平将門命

社格等:准勅祭社・府社・別表神社

例大祭:5月15日に近い土曜(神田祭/隔年神幸祭)

所在地:東京都千代田区外神田2-16-2

最寄駅:秋葉原駅・御茶ノ水駅・末広町駅

公式サイト:https://www.kandamyoujin.or.jp/

御由緒

江戸東京で最も歴史のある神社

社伝によると、天平二年(730)に御創建とあり、約1300年の歴史を持つ江戸東京の神社の中で最も古い神社の一つです。はじめは現在の千代田大手町の将門塚周辺に鎮座していました。その後、延慶二年(1309)に平将門公をご祭神としてお祀りいたしました。

慶長八年(1603)、徳川家康公が江戸城に幕府を開き拡張する際、当社は社地を江戸城から裏鬼門の位置にあたる現在の地へ遷し幕府より御社殿が造営されました。以後、江戸時代を通じて「江戸総鎮守」として幕府はもちろんのこと江戸庶民にいたるまで多くの人々の崇敬を受けました。

明治時代に入ると準勅祭社、東京府社として皇居・東京の守護神と仰がれました。明治七年(1874)、茨城県・大洗磯前神社より少彦名命をお迎えいたしました。さらに同年、明治天皇が親しくご参拝されました。

平将門命は明治七年に一時、摂社・将門神社に遷座されましたが、その後、神職及び氏子総代をはじめとする氏子崇敬者の懇願により、昭和五十九年、再び神田明神の三の宮ご祭神に復座されました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

現在の大手町周辺に大己貴命を祀り創建

社伝によると、天平二年(730)に創建と伝わる。

出雲系の氏族・真神田臣(まかんだおみ)が、武蔵国豊島郡芝崎村(現・千代田区大手町)に大己貴命を祖神として祀ったと云う。

大国主命(おおくにぬしのみこと)の名でも知られる。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる神。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

当地周辺を開拓した出雲系氏族によって、出雲の神である大己貴命を祀り創建したとみられる。

現在も境内には大己貴命と習合した「大黒天(大黒様)」の像が置かれている。

現在も境内には大己貴命と習合した「大黒天(大黒様)」の像が置かれている。

創建当時は、現在の大手町にある「将門塚(平将門の首塚)」の近くに鎮座。

改修以前の「将門塚」には「神田明神旧蹟地」の幟旗が置かれ旧鎮座地であった事を伝えた。

改修以前の「将門塚」には「神田明神旧蹟地」の幟旗が置かれ旧鎮座地であった事を伝えた。

創建地近くに平将門の首塚(将門塚)が築かれる

天慶三年(940)、承平天慶の乱(平将門の乱)にて平将門が討死。

朝敵として討たれた将門の首は平安京へ運ばれ、晒し首とされた。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

その後の将門の首については様々な伝説が残る。

将門の首が平安京より持ち去られ、創建当時の当社近くに葬られたと伝わる。

これが現在も大手町に置かれている「将門塚(平将門の首塚)」であると云う。

古くから、将門の首は胴体を求めて白光を放って、将門が治めた関東を目指して空高く飛び去った、と云う伝説が残る。

飛び去った首は途中で力尽きて地上に落下したとされていて、各地に残る「将門の首塚伝説」はこうしたものによる。

この「将門塚」は、現在も東京都の旧跡として残されている。(詳しくは後述)

かつては盛土があり内部に石室があったため、将門の古墳であったとされている。

かつては盛土があり内部に石室があったため、将門の古墳であったとされている。

盛土があり、古墳として崇敬されていた様子が伝わる。

この首塚は東国武将から崇敬を集めた。

将門の祟りを鎮めるために将門公を祀る

将門塚が築かれた後、芝崎村では天変地異が頻発、疫病が広がったと云う。

そのため、芝崎村の人々は将門の祟りによるものと畏怖し続けた。

嘉元年間(1303年-1305年)、時宗の遊行僧・真教上人が当地を訪れた。

真教上人が、手厚く将門公の御霊を慰める供養を行うと、厄災が治まったとされる。

延慶二年(1309)、真教上人は近くにあった当社に将門公を祀り相殿神とした。

真教上人は、喜び感謝した村人の勧めもあって近くの「日輪寺」に住む事になり、天台宗「日輪寺」を時宗に改め念仏道場「芝崎道場」として、「日輪寺」は当社の別当寺を担った。

以後、当社は「神田明神」と称され崇敬を集めた。

「神田」の由来は諸説伝わっているため、代表的なのを以下に列挙。

・「伊勢神宮」に奉納する初穂を作る神の田圃「神田」から名づけられたという説。

・神社を創建した真神田氏の名から「神田」とした説。

・平将門の「からだ」がなまって「神田」、「からだの明神」が「神田明神」となったと云う説。

勝負の神として東国武将から崇敬を集める

中世には、将門公に勝利祈願をすると勝負に勝つと信仰され、東国武将からの崇敬を集めた。

平将門は、東国(関東)で「新皇」を自称し、東国の独立を標榜した「朝敵」として討伐された豪族であるが、関東では将門を英雄視する地域も多く、これは朝廷から重い負担を強いられ続けた東国の人々の代弁者として、将門を英雄視したのものとみられる。

戦国時代には、太田道潅や北条氏綱が深く崇敬したと云う。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

後北条氏第2代当主。

伊豆国・相模国を平定した北条早雲(伊勢盛時)の後を継ぎ、領国を武蔵国の半分・下総国の一部そして駿河国の半分にまで拡大させ、後北条氏の隆盛時代を作った武将。

「勝って兜の緒を締めよ」の遺言でも知られる。

こうした武将からの信仰は、徳川の世になるとより顕著となっていく。

徳川幕府によって現在地へ遷座・江戸総鎮守とされる

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

慶長五年(1600)、家康は関ヶ原の戦いへ出陣する前に、当社に戦勝祈願を行っている。

以後、徳川将軍家より篤く庇護される事となる。

慶長八年(1603)、江戸城増築に伴い神田台(駿河台)へ遷座。

元和二年(1616)、現在の鎮座地へ遷座した。

当地は江戸城の鬼門にあたり、鬼門守護の神社として幕府によって社殿が造営。

艮(うしとら)の方角であり、すなわち北東の方角。

江戸城から見て当社は北東の方位にあったため、鬼門鎮護の神社、即ち江戸総鎮守の役割を担った。

以後、「江戸総鎮守」として徳川将軍家や江戸庶民から篤い崇敬を集めた。

江戸設計を指導した天海・将門公に江戸を守護させる

当社が江戸城の鬼門守護として当地に遷座されたのには、天海という僧が深く関与している。

天台宗の僧であり、南光坊天海や智楽院とも呼ばれる。

江戸幕府初期の宗教政策に深く関与し、初代将軍・徳川家康から三代将軍・徳川家光の代まで側近として活躍した。

江戸設計の多くは彼が指導したものと云われている。

特に天海は鬼門との守護を重要視しており、江戸城の鬼門をいかに鎮護するかと考え、寺社を配置し、江戸を設計していった。

天海が鬼門を重要視した有名な話として、上野に「寛永寺」(徳川将軍家の菩提寺)を建立し、住職となったのだが、「寛永寺」は正に江戸の鬼門を守る存在であった。

京都の鬼門を守護する比叡山「延暦寺」に倣ったとされるため、東叡山「寛永寺」と名付けられた事からも、その役割が窺える。

当社の遷座もこの鬼門を鎮護するという考えから行われたものであり、裏鬼門の鎮護には当社同様に徳川将軍家が篤く庇護した「山王日枝神社」を配置したりと、天海が鬼門・裏鬼門の鎮護を非常に重視していたことが窺える。

何故、当社を鬼門の位置に遷座させたのか。

他の数多くある神社ではなく「神田明神」が選ばれたのか。

それは当社が平将門が祀られている事と密接な繋がりがあると推測されている。

すなわち将門公の御霊に江戸を守護させていたと見る事ができる。

ここからは天海の宗教政策への推測になるが、朝廷に歯向かった将門公を江戸総鎮守に据える事で、江戸の幕政に朝廷を関与させない決意の現れだったのではなかろうか。

明暦三年(1657)、明暦の大火(振袖火事)で社殿が焼失。

寛文元年(1661)、第四代将軍・徳川家綱によって社殿を再建。

元禄十六年(1703)、火災で焼失も、すぐに徳川将軍家によって再建。

明和九年(1772)、明和の大火でも焼失するが、やはり徳川将軍家によって再建。

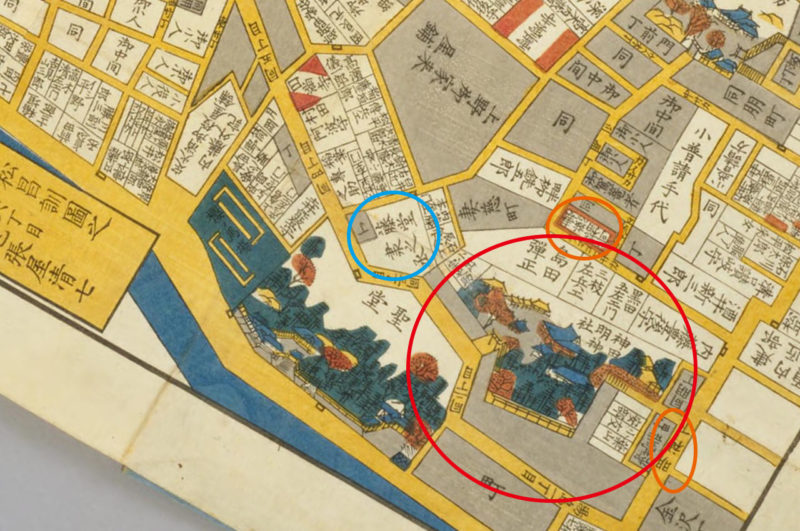

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の本郷や湯島の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の左下に描かれている。

「神田明神社」と記され、現在とあまり変わらない境内配置だった事が窺える。

周辺にも「湯島聖堂」や「妻恋稲荷」などが鎮座しており、現在も大切に維持されている。

明神下より下側の一画が現在の秋葉原電気街。

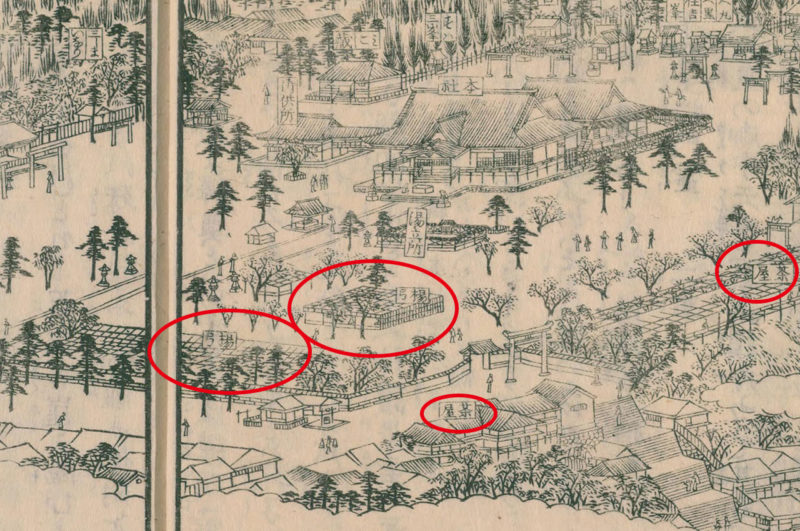

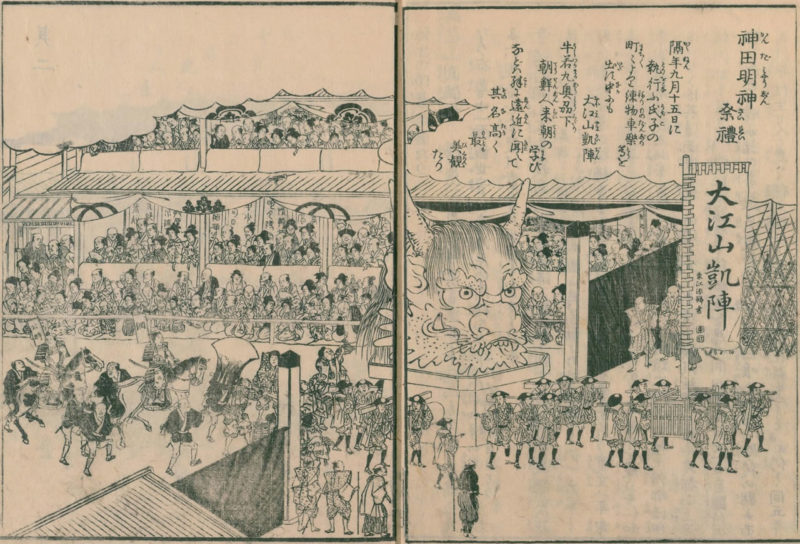

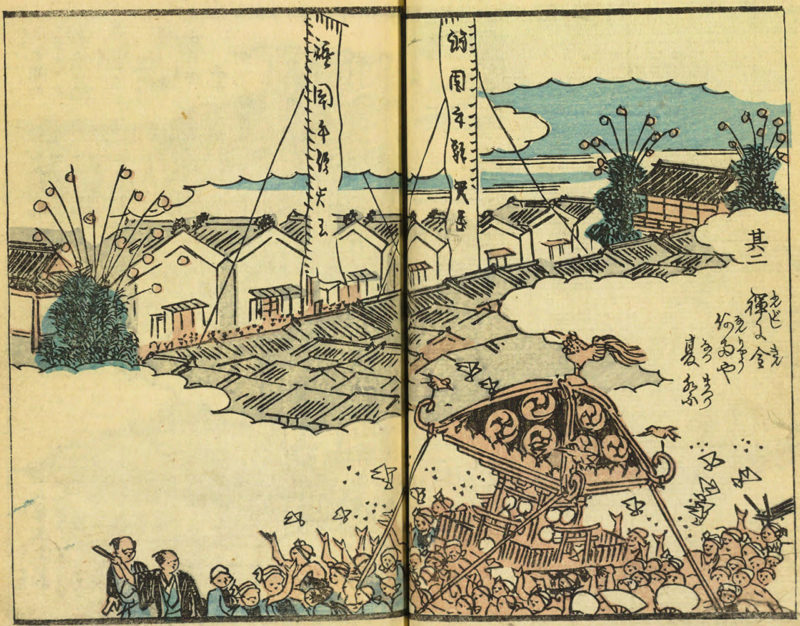

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「神田明神社」として、見開きで描かれている。

境内の規模は現在とそう変わらない見事なもの。

描かれている楼門、社殿などは現存しておらず、現在あるのは戦後に再建したものにはなっているが、その配置などは当時も現在もそう変わらないのが特徴的。

境内を拡大したのが上図で、特に見晴らしのよかった男坂側に茶屋が立ち並び、境内には楊弓(ようきゅう)と記された一画が多くあった事が分かる。

小さな弓を使った的当ての遊戯場。

楊弓場には、矢を拾ったり客の応対をしたりする美人の「矢取り女」と呼ばれる女がいるのが一般的で、客の人気を集め裏では娼婦の役目を果たす女が多かった。

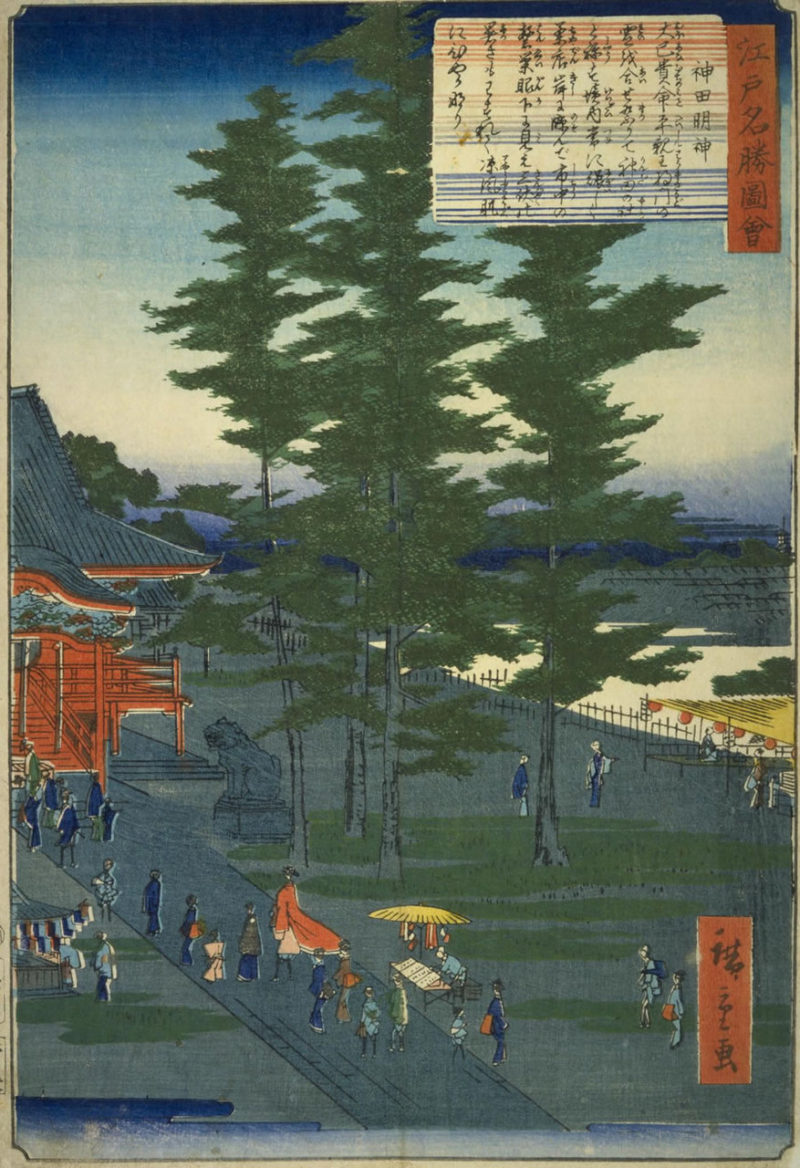

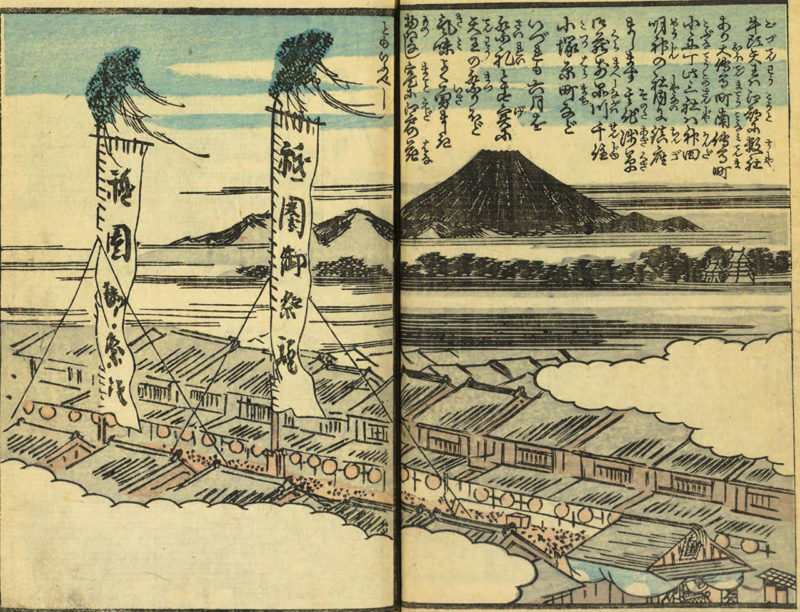

数多くの浮世絵の題材となった神田明神

また、当社は浮世絵にも多く描かれている。

やや高台に位置している当社の東側からの景色で、日の出を描いている。

見晴らしが境内に茶屋や席などがあった事がよく分かる。

やはり裏門である男坂側の見晴らしがよく、多くの茶店が出ている。

常に賑わい江戸総鎮守として観光地としても人気であった。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

やや引きで境内の様子がよく分かる一枚。

構図としては初代広重が描いたものを踏襲している。

参道に物売りの姿も見える。

こちらは雪景色の境内を描いており、とても風流。

雪かきをする人々、傘をさす参拝者、当時の姿が目に浮かぶ。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などで代表される歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

他にも多くの浮世絵が残されており、江戸総鎮守として江戸庶民からも崇敬を集めた当社は、江戸の名所であった。

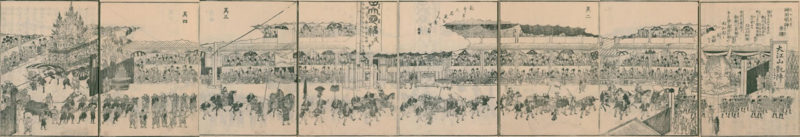

天下祭と呼ばれた江戸随一の神田祭

当社の例祭は「神田祭」と呼ばれ、「江戸三大祭り」の1つに数えられた大祭。

中でも、当社の「神田祭」と、「山王日枝神社」の「山王祭」は、江戸を代表する大祭で、隔年で交互に行われ両祭りは「天下祭」と称された。

この両社は江戸を守護する神社として、徳川将軍家から特に崇敬を集めたため、祭りの際には山車が江戸城に入って将軍に拝謁する事が許されていた。

そうした神田祭の様子も『江戸名所図会』には大きく描かれている。

当時は隔年9月15日に行われていた神田祭。

見開きにて見事な山車の姿が描かれ「其名高く最も美観なり」と記されている。

8ページに渡り祭りの様子を描いている。

多くの山車が出て牛車の姿も見る事ができる。

大変な規模の祭りであった事が分かり、隆盛を極めた江戸を代表する祭りであった。

歌川広重が描いたと云う『絵本江戸土産』にも神田祭は描かれている。

色付けされており、神田祭の様子を俯瞰で見る事ができる。

立派な山車が出て、当時の活気をよく描いている。

こうした山車の一部は、当社の資料館にも保存。

こちらは神武天皇の山車。

こちらは神武天皇の山車。

明治以降の歩み・政府が将門公を問題視

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

明治三年(1870)、准勅祭社は廃止。

明治五年(1972)、府社に列する。

同年、神仏分離の影響で「神田神社」へ改称。

同年、神仏分離の影響で「神田神社」へ改称。

明治七年(1874)、「神田明神」へ明治天皇の行幸が決定。

明治政府が天皇が参拝する神社に朝敵である平将門が祀られている事を問題視したため、将門公は「神田明神」の御祭神から外されてしまう。

代わりに少彦名命(えびす様)が茨城県の「大洗磯前神社」から勧請され、以後、将門公の御神霊は境内摂社に遷されたままとなっていた。

大正八年(1919)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

既に「神田神社」が正式名称であったが、当時の地図にも「神田明神」と記されているように、改称以後も「神田明神」として信仰を集めた。

戦前の当社の様子は古写真にも残されている。

江戸時代の浮世絵に描かれた社殿がこちらであり、関東大震災で焼失前の様子が分かる貴重な一枚。

この翌年に関東大震災で焼失してしまう社殿で、旧社殿と鬱蒼と生い茂った境内を見る事ができる。

大正十二年(1923)、関東大震災により当時の社殿が焼失。

昭和九年(1934)、鉄筋コンクリート造で再建。

戦時中は鉄筋コンクリートだった事で焼失を免れており、現存する社殿はこの時に再建されたもの。

戦時中は鉄筋コンクリートだった事で焼失を免れており、現存する社殿はこの時に再建されたもの。

戦後の歩み・昭和後期に将門公が御祭神に復帰

昭和二十年(1945)、東京大空襲により境内の多くが焼失。

しかしながら、鉄筋コンクリート造で再建された社殿は、僅かな損傷で焼失を免れた。

戦後になり境内整備が進み多くの建造物が再建。

昭和五十年(1975)、檜木造の随神門が再建。

『江戸名所図会』にも描かれていた楼門にかなり近い形で再建となった。

『江戸名所図会』にも描かれていた楼門にかなり近い形で再建となった。

昭和五十九年(1984)、平将門公が本社の御祭神に復帰。

三之宮という形ではあるが、現在は本社の御祭神として祀られている。

三之宮という形ではあるが、現在は本社の御祭神として祀られている。

将門公を崇敬する人にとっては、当社の御祭神に復帰する事は念願であった。

平成十七年(2005)、神札授与所・参拝者控え所・休憩所を兼ね備えた鳳凰殿が建立。

平成三十年(2018)12月15日、鳳凰殿を建替し、授与所や多目的ホール・物販・飲食スペースなどを備えた「文化交流館EDOCCO」が境内に開館。

境内案内

戦前の銅鳥居と再建された楼門

最寄駅は秋葉原駅で、秋葉原らしい町並みを抜けた先、徒歩数分の距離に鎮座。

表参道は「湯島聖堂」のほぼ向かいにあり、立派な銅鳥居は昭和五年(1930)に再建されたもの。

表参道は「湯島聖堂」のほぼ向かいにあり、立派な銅鳥居は昭和五年(1930)に再建されたもの。

扁額と社号碑には「神田神社」の文字。

扁額と社号碑には「神田神社」の文字。

参道には美味しい甘酒を出す「天野屋」などお店が立ち並ぶ。

参道には美味しい甘酒を出す「天野屋」などお店が立ち並ぶ。

銅鳥居を潜った先には見事な檜木造の随神門。

昭和五十年(1975)、昭和天皇御即位50年の記念として建立されたもの。

昭和五十年(1975)、昭和天皇御即位50年の記念として建立されたもの。

江戸時代の頃の楼門に負けぬくらい立派なものとなっている。

江戸時代の頃の楼門に負けぬくらい立派なものとなっている。

随神門の手前、左手に手水舎。

随神門を潜る前にこちらで清める。

随神門を潜る前にこちらで清める。

空襲を耐え抜いた鉄筋コンクリート造の社殿

社殿は昭和九年(1934)に再建されたものが現存。

鉄筋コンクリート造の社殿としては戦前の古いもの。

鉄筋コンクリート造の社殿としては戦前の古いもの。

戦時中は境内に焼夷弾が落ちたにも関わらず戦火を免れた。

戦時中は境内に焼夷弾が落ちたにも関わらず戦火を免れた。

往年の社殿も朱塗であったため、現在も総朱漆塗の社殿。

往年の社殿も朱塗であったため、現在も総朱漆塗の社殿。

権現造の社殿で、「平成の御造替事業」で塗り替えや修復が行われた。

権現造の社殿で、「平成の御造替事業」で塗り替えや修復が行われた。

戦前の社殿が現在も状態よく保存され続けている。

戦前の社殿が現在も状態よく保存され続けている。

拝殿屋根には至る所に可愛らしい金の水鳥の姿があり火伏せの鳥として見守っている。

拝殿屋根には至る所に可愛らしい金の水鳥の姿があり火伏せの鳥として見守っている。

なお、境内の一画からは東京スカイツリーと共に見る事もできる。

またライトアップされた夜景も素敵なので、夜の参拝もオススメ。

またライトアップされた夜景も素敵なので、夜の参拝もオススメ。

御祭神であるだいこく様尊像・えびす様尊像

境内の左手には、だいこく様尊像。

石造りとしては日本一のだいこく像として建立されたもの。

石造りとしては日本一のだいこく像として建立されたもの。

その右手奥には、えびす様尊像。

東京藝術大学学長・宮田亮平氏によって鍛金工芸技術で造られたもので、文化交流館の建立にあたって現在地に移動し、背景を松井守男氏の青をベースとした抽象画でコラボしている。

東京藝術大学学長・宮田亮平氏によって鍛金工芸技術で造られたもので、文化交流館の建立にあたって現在地に移動し、背景を松井守男氏の青をベースとした抽象画でコラボしている。

三天王と呼ばれた三社

社殿の左手から裏手にかけては大変多くの境内社が並ぶ。

いずれも石鳥居と社殿が用意されており立派な造り。

社殿の左手には「三天王」と呼ばれる建速須佐之男命(神仏習合時代は牛頭天王)を祀る三社。

江戸神社は、大宝二年(702年)に江戸に創建された「江戸最古の地主神」。

江戸神社は、大宝二年(702年)に江戸に創建された「江戸最古の地主神」。

江戸を開拓した江戸氏の氏神として崇敬を集めた。

江戸を開拓した江戸氏の氏神として崇敬を集めた。

内部には千貫神輿と親しまれる神輿が置かれている。

内部には千貫神輿と親しまれる神輿が置かれている。

江戸神社の左手に大伝馬町八雲神社。

大伝馬町の御仮屋へ神輿を渡御していた。

大伝馬町の御仮屋へ神輿を渡御していた。

小舟町八雲神社は、元は江戸城内にあり、小舟町の御仮屋へ神輿を渡御していた。

小舟町八雲神社は、元は江戸城内にあり、小舟町の御仮屋へ神輿を渡御していた。

三天王の天王とはかつての御祭神である「牛頭天王」に由来し、いずれも「牛頭天王社」と呼ばれていた。

当社が徳川幕府によって当地に遷座してくるより前に祀られていた地主神である。

牛頭天王はいわゆる八坂信仰と呼ばれる信仰であり、神仏習合の神であったが、明治以降は同一神とされたスサノオに置換えられた。

三天王の例祭は歌川広重の『絵本江戸土産』にも描かれている。

色付けされており、俯瞰で見る事ができる。

祇園御祭禮の幟が立ち、大変な賑わいであった。

同じく『絵本江戸土産』に描かれた例祭の様子。

立派な神輿は江戸神社の社殿内にある千貫神輿。

このように祇園信仰である天王社は、「神田明神」と変わらぬくらい崇敬を集めた。

こうした境内社には古い天水桶などが残る。

小舟町の天水桶。

小舟町の天水桶。

大伝馬町の天水桶など、いずれも江戸時代後期の奉納で歴史を伝える。

大伝馬町の天水桶など、いずれも江戸時代後期の奉納で歴史を伝える。

数多くの境内社・古い奉納物

三天王の左手に、魚河岸水神社。

日本橋に魚市場があった頃に市場の守護神・大市場交易神として当社境内に祀られたと云う。

日本橋に魚市場があった頃に市場の守護神・大市場交易神として当社境内に祀られたと云う。

社殿の裏手左に浦安稲荷神社。

その隣に鳳輦神輿奉安殿。

その隣に鳳輦神輿奉安殿。

さらに右手に三宿・金刀比羅神社。

さらに右手に三宿・金刀比羅神社。

三宿稲荷神社と金刀比羅神社の合祀殿。

三宿稲荷神社と金刀比羅神社の合祀殿。

一画にある水盤は文化二年(1805)に奉納、安政三年(1856)に再建されたもので、千代田区指定有形民俗文化財。

一画にある水盤は文化二年(1805)に奉納、安政三年(1856)に再建されたもので、千代田区指定有形民俗文化財。

さらに右手に末廣稲荷神社。

その右隣に日本画家・水野年方を顕彰碑。

その右隣に日本画家・水野年方を顕彰碑。

その奥が裏参道となっている。

その奥が裏参道となっている。

かつて女坂と呼ばれていた裏参道。

かつて女坂と呼ばれていた裏参道。

さらに右手に合祀殿。

籠祖神社・八幡神社・富士神社・天神社・大鳥神社・天祖神社・諏訪神社を合祀。

籠祖神社・八幡神社・富士神社・天神社・大鳥神社・天祖神社・諏訪神社を合祀。

その隣が祖霊社となっている。

その隣が祖霊社となっている。

狛犬・獅子山や銭形平次の碑・国学発祥の碑など

拝殿前に一対の狛犬。

昭和八年(1933)に奉納された狛犬。

昭和八年(1933)に奉納された狛犬。

正面を向き睨みを効かせた力強い狛犬。

正面を向き睨みを効かせた力強い狛犬。

拝殿前右手に鉄製の天水桶。

弘化四年(1847)に奉納され、当時から知られていた川口鋳物(埼玉県川口市)によるもので、千代田区指定有形民俗文化財。

弘化四年(1847)に奉納され、当時から知られていた川口鋳物(埼玉県川口市)によるもので、千代田区指定有形民俗文化財。

社殿の右手前には再建された立派な獅子山。

獅子山に乗る石獅子は、名工・石切藤兵衛が生涯で3つしか造らなかったものの中の1つ。

獅子山に乗る石獅子は、名工・石切藤兵衛が生涯で3つしか造らなかったものの中の1つ。

そのため幕末に関東三大獅子として奉献されたものとされている。

そのため幕末に関東三大獅子として奉献されたものとされている。

今上天皇陛下の御即位を奉祝してこうして獅子山として再建され、石獅子は千代田区指定有形民俗文化財。

今上天皇陛下の御即位を奉祝してこうして獅子山として再建され、石獅子は千代田区指定有形民俗文化財。

社殿右手には、銭形平次の碑というものも置かれている。

野村胡堂による『銭形平次捕物控』の主人公である銭形平次が、当社界隈を舞台にしていた事によるもので、昭和四十五年(1970)に日本作家クラブが建立した。

野村胡堂による『銭形平次捕物控』の主人公である銭形平次が、当社界隈を舞台にしていた事によるもので、昭和四十五年(1970)に日本作家クラブが建立した。

その近くには国学発祥の碑。

国学の四大人の一人にも数えられる荷田春満が、初めて国学の教場を開いたのが、当社社家芝崎邸内であった事に由来する。

国学の四大人の一人にも数えられる荷田春満が、初めて国学の教場を開いたのが、当社社家芝崎邸内であった事に由来する。

御神馬あかりちゃん

境内には御神馬の姿も見る事ができる。

神幸号「あかりちゃん」と名付けられた御神馬。

神幸号「あかりちゃん」と名付けられた御神馬。

当社のマスコット的存在として愛されている。

当社のマスコット的存在として愛されている。

境内で散歩する姿も見る事ができ愛らしい。

境内で散歩する姿も見る事ができ愛らしい。

こちらは2021年2月のあかりちゃん。

こちらは2021年2月のあかりちゃん。

2021年4月の御祈祷者をお出迎えするあかりちゃん。

2021年4月の御祈祷者をお出迎えするあかりちゃん。

2022年2月のあかりちゃん。

2022年2月のあかりちゃん。

2022年6月に散歩中のあかりちゃん。

2022年6月に散歩中のあかりちゃん。

2023年4月のあかりちゃん。

2023年4月のあかりちゃん。

多目的ホールや物販などを備えた文化交流館EDOCCO

境内の左手には立派な文化交流館。

平成三十年(2018)12月15日に竣工。

平成三十年(2018)12月15日に竣工。

授与所や多目的ホール・物販・飲食スペースなどを備えた「文化交流館EDOCCO」としてオープン。

授与所や多目的ホール・物販・飲食スペースなどを備えた「文化交流館EDOCCO」としてオープン。

物販・飲食スペースには様々なものを販売。

神田明神とこうじょう雅之氏コラボの「武人画 平将門Tシャツ」。

神田明神とこうじょう雅之氏コラボの「武人画 平将門Tシャツ」。

新型コロナ流行で脚光を浴びたアマビエの「疫病退散しお飴」。

新型コロナ流行で脚光を浴びたアマビエの「疫病退散しお飴」。

神田明神発祥(諸説有り)とも伝わる千歳飴、などなど様々なものを販売するだけでなく、多目的ホールやスタジオなども完備している。

神田明神発祥(諸説有り)とも伝わる千歳飴、などなど様々なものを販売するだけでなく、多目的ホールやスタジオなども完備している。

公式マスコットキャラクターのみこしー

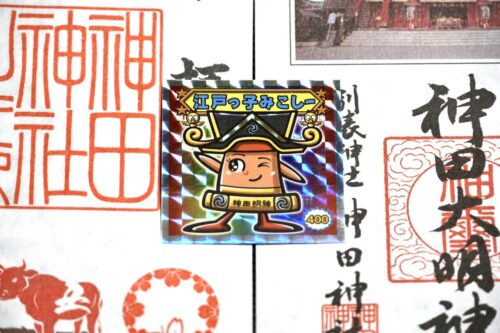

神田明神公式キャラクターのみこしー。

「神田明神文化交流館EDOCCO」ではみこしーがTwitterをやっていて盛り上げている。

「神田明神文化交流館EDOCCO」ではみこしーがTwitterをやっていて盛り上げている。

公式X(Twitter)のキャンペーンで頂けたキラキラみこしーる。

公式X(Twitter)のキャンペーンで頂けたキラキラみこしーる。

いつも楽しいTweetをしていて、キャンペーンなども行っている事もあるので、SNSのアカウントをお持ちの方は是非公式X(Twitter)や公式Instagramのフォローを。

いつも楽しいTweetをしていて、キャンペーンなども行っている事もあるので、SNSのアカウントをお持ちの方は是非公式X(Twitter)や公式Instagramのフォローを。

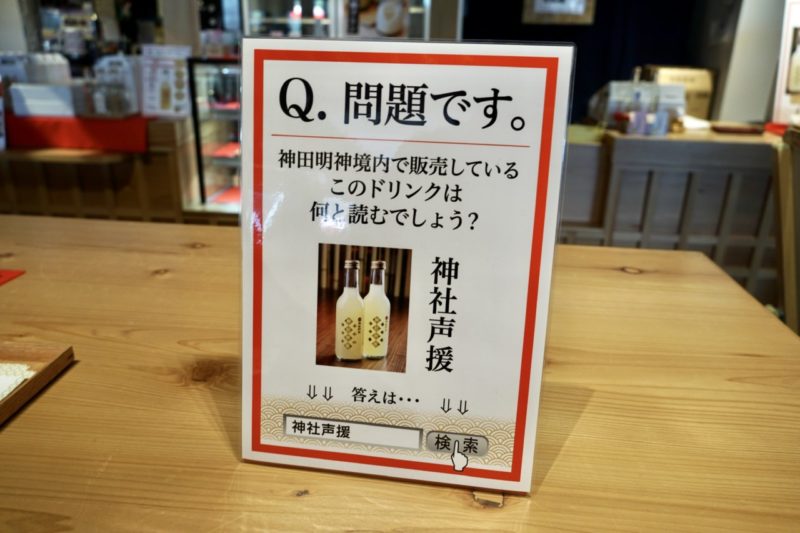

神社声援でジンジャーエール・神田祭だぁーでかんだサイダー

「文化交流館EDOCCO」の物販コーナーで人気なの品が「神社声援」。

「文化交流館EDOCCO」内のカフェ「MASU MASU」にて販売。

「文化交流館EDOCCO」内のカフェ「MASU MASU」にて販売。

「神社声援」と書いて「ジンジャーエール」と読む言葉遊び。

SNSなどでも話題になり人気を博している。

SNSなどでも話題になり人気を博している。

その場で瓶のまま飲む場合は300円で、しっかり美味しい。

その場で瓶のまま飲む場合は300円で、しっかり美味しい。

飲み終えた瓶を返却すると、ご祈祷済みのご縁玉(5円玉)を頂くことができる。

飲み終えた瓶を返却すると、ご祈祷済みのご縁玉(5円玉)を頂くことができる。

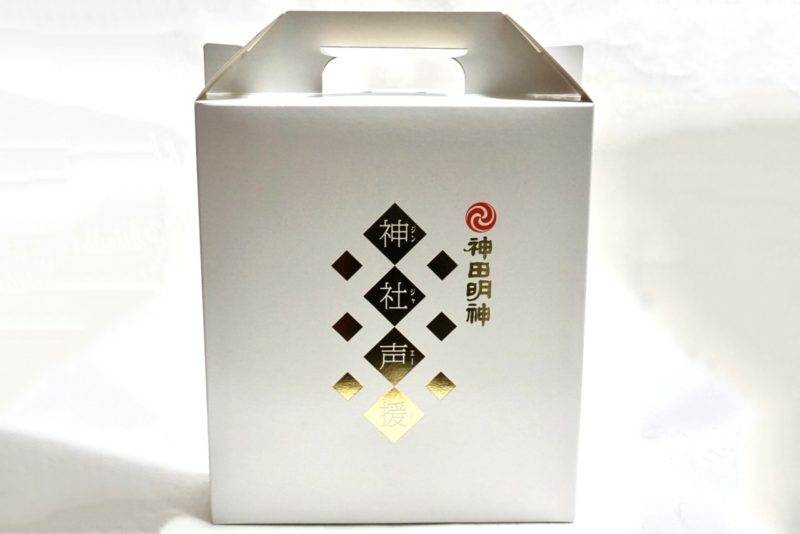

贈答用に複数本入りも展開。

合格祈願ver.なども用意され、当社の御守を頂いた上で首にかけてあげるのも人気だと云う。

合格祈願ver.なども用意され、当社の御守を頂いた上で首にかけてあげるのも人気だと云う。

こちらは筆者がお土産用に頂いた通常ver.の3本入り。(1,100円)

こちらは筆者がお土産用に頂いた通常ver.の3本入り。(1,100円)

過去にはラブライブverも登場。

可愛いキャラクターが描かれたもので箱にはランダムでカードも封入。

可愛いキャラクターが描かれたもので箱にはランダムでカードも封入。

更にホロライブコラボも。

ホロライブのVtuber・さくらみこ・百鬼あため・大神ミオのコラボ。

ホロライブのVtuber・さくらみこ・百鬼あため・大神ミオのコラボ。

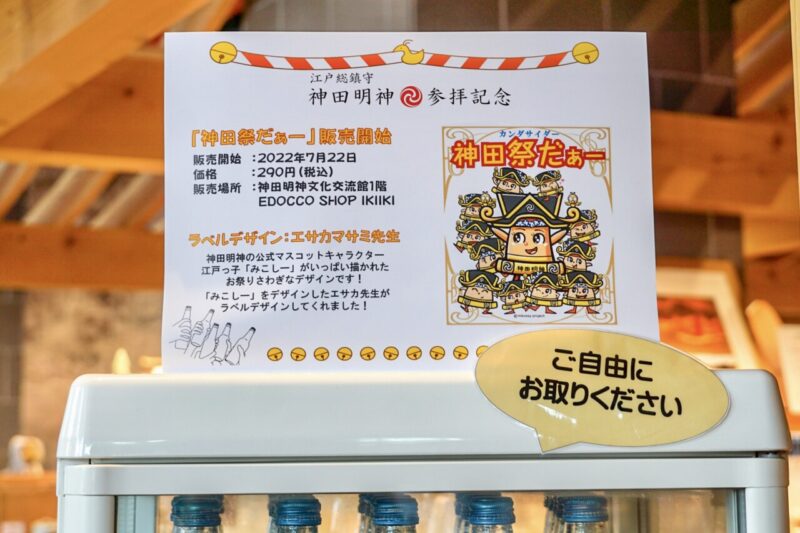

神社声援に引き続き2022年7月には神田祭だぁー(かんだサイダー)の販売を開始。

とてもユニークなネーミング。

とてもユニークなネーミング。

冷えた状態で頂ける。

冷えた状態で頂ける。

ラベルには可愛らしいみこしーの姿。

ラベルには可愛らしいみこしーの姿。

地下道を通って向かう貴重な資料館

社殿左手には資料館。

平成十年(1998)に造られ、神田祭の資料や、当社の神宝なども展示している。

平成十年(1998)に造られ、神田祭の資料や、当社の神宝なども展示している。

現在、この資料館に向かうには文化交流館EDOCCOの地下より向かう。(拝観料は御朱印受付所で支払い)

地下へ向かうとスタジオやレンタル着物屋。

地下へ向かうとスタジオやレンタル着物屋。

その奥に資料館への道のり。

その奥に資料館への道のり。

奥が暗いが入ると自動的に照明がつく仕組み。

奥が暗いが入ると自動的に照明がつく仕組み。

この奥がこれまで立ち入る事ができなかった地下通路。

昭和九年(1934)に現在の社殿が再建された際に地下通路も造られたそうで、それを再利用。

昭和九年(1934)に現在の社殿が再建された際に地下通路も造られたそうで、それを再利用。

地下通路には当社を描いた浮世絵の数々。

地下通路には当社を描いた浮世絵の数々。

眺めながら歩くだけでも楽しい。

眺めながら歩くだけでも楽しい。

拝殿近くの地下には松井守男氏の絵画が飾られている。

拝殿近くの地下には松井守男氏の絵画が飾られている。

フランス政府より芸術文化勲章やレジオンドヌール勲章を受章した洋画家で、当社の文化交流館へ作品を奉納。

フランス政府より芸術文化勲章やレジオンドヌール勲章を受章した洋画家で、当社の文化交流館へ作品を奉納。

地下道の先は再び階段を上る。

ここからは本殿の脇を通るようにして資料館へ向かう。

ここからは本殿の脇を通るようにして資料館へ向かう。

普段は見ることができない当社の本殿のすぐ脇を通る事ができるのは有り難い。

普段は見ることができない当社の本殿のすぐ脇を通る事ができるのは有り難い。

資料館は主に2Fと3Fに展示物。

2F入ってすぐのところに、平将門公が崇敬をした妙見像。

2F入ってすぐのところに、平将門公が崇敬をした妙見像。

将門公手彫りの像と伝えられている。

将門公手彫りの像と伝えられている。

神田祭を再現したジオラマ。

現代の神田祭。

現代の神田祭。

江戸時代の神田祭。

江戸時代の神田祭。

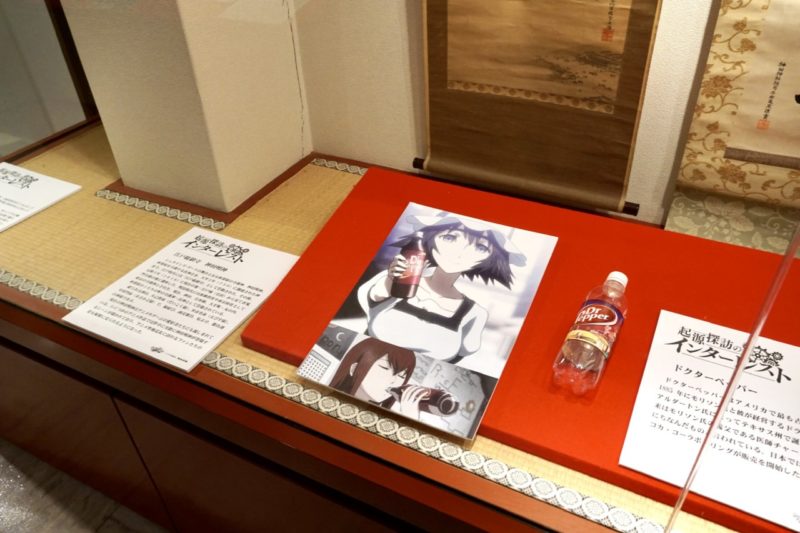

さらに『ラブライブ!』の聖地としても知られる当社だが、当社らしい数々のアニメ作品やゲーム作品とのコラボ歴史も展示。

『シュタインズ・ゲート』。

『シュタインズ・ゲート』。

『えとたま』『ソードアート・オンライン』など、アニメファンでも楽しめるコーナー。

『えとたま』『ソードアート・オンライン』など、アニメファンでも楽しめるコーナー。

3Fにも貴重な品々。

NHK大河ドラマ『風と雲と虹と』で使用された大鎧。

NHK大河ドラマ『風と雲と虹と』で使用された大鎧。

三宅蘭崖『平新皇将門公御真影』など、将門に関する資料も数多く展示。

三宅蘭崖『平新皇将門公御真影』など、将門に関する資料も数多く展示。

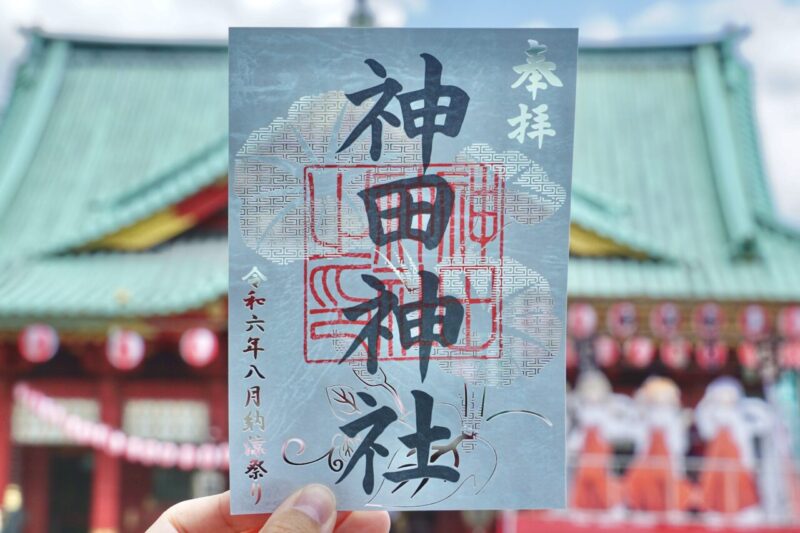

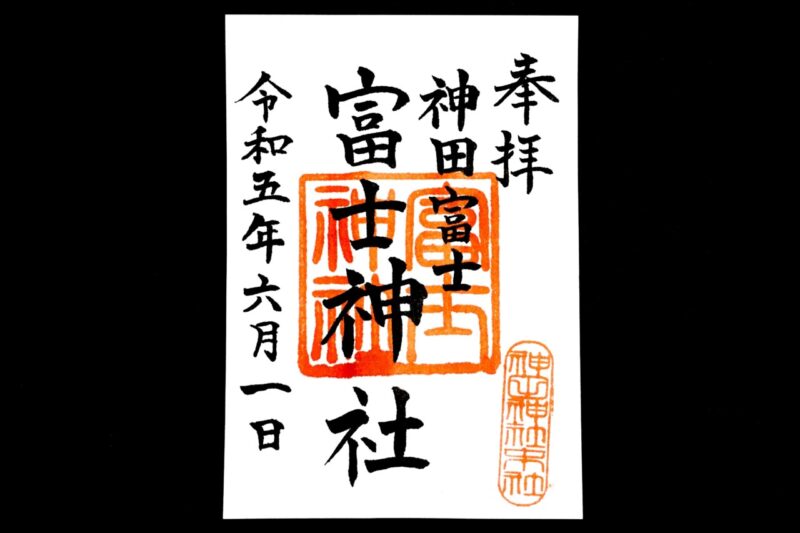

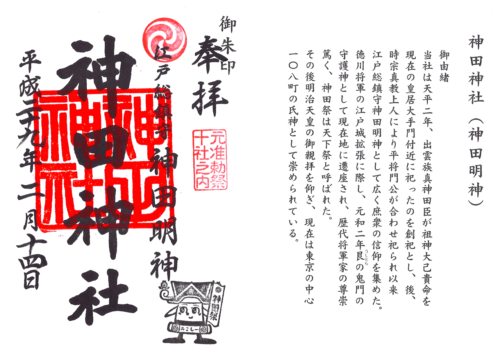

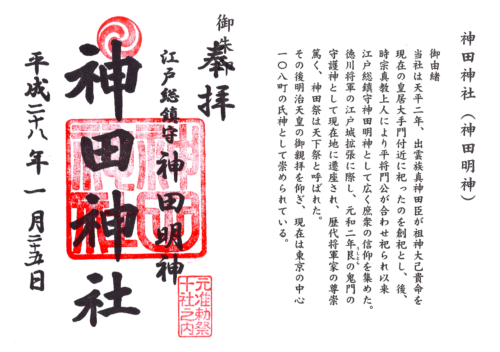

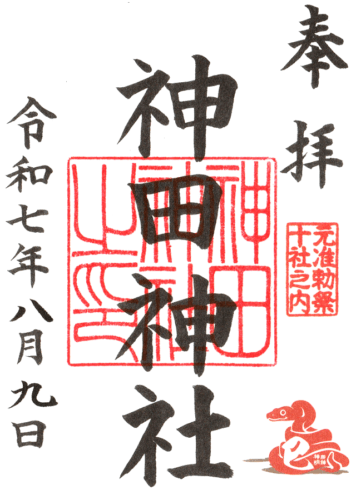

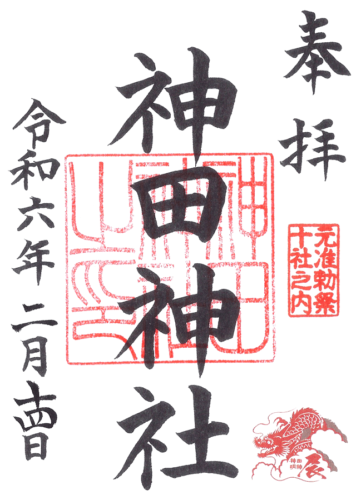

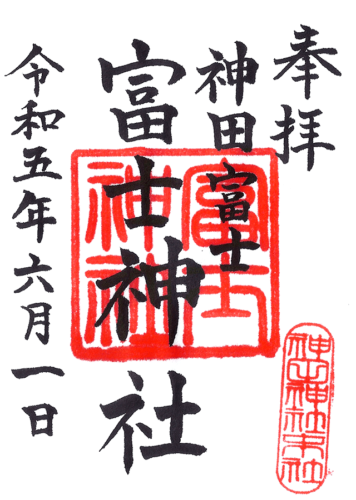

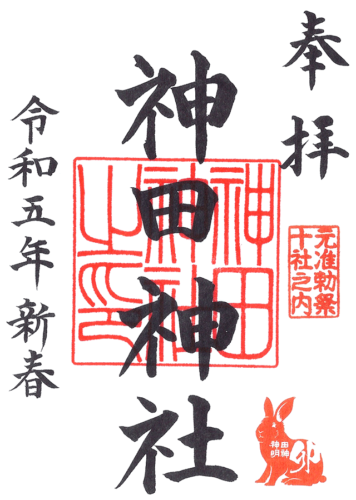

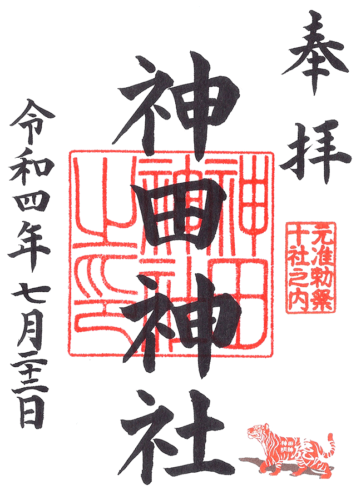

御朱印・平将門公などの限定御朱印

御朱印は文化交流館EDOCCO内の授与所にて。

EDOCCO内の1F右手が授与所になっていて御朱印の受付をして頂ける。

EDOCCO内の1F右手が授与所になっていて御朱印の受付をして頂ける。

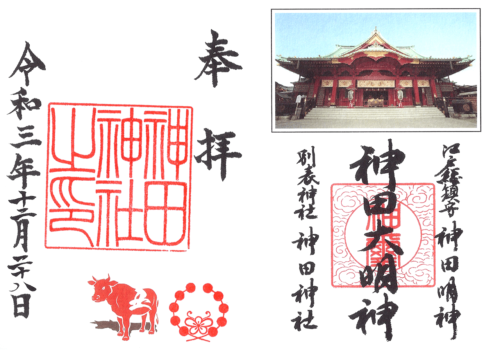

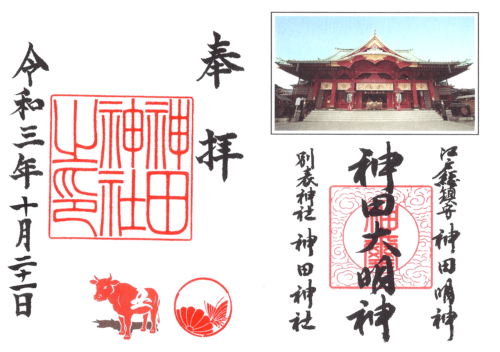

現在の御朱印は片面のみの別紙での授与。

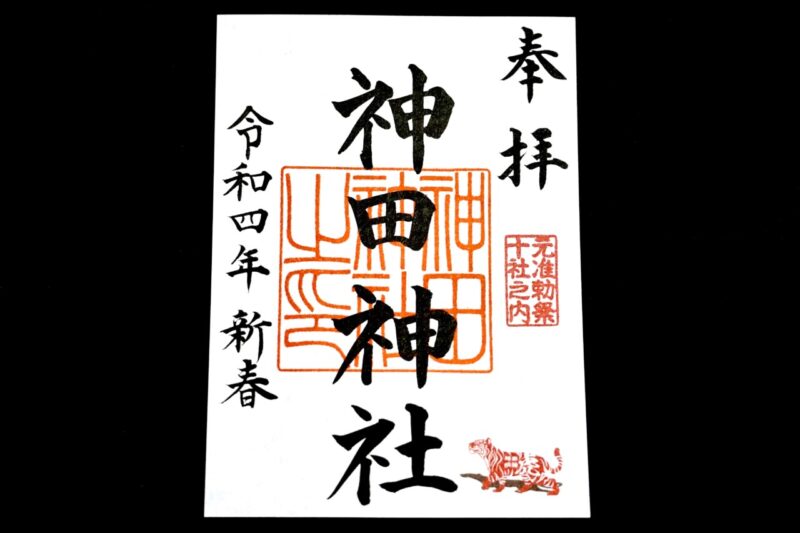

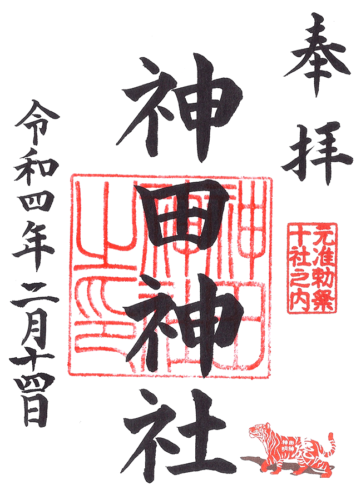

2022年元日に頂いた新春の御朱印は寅仕様。

2022年元日に頂いた新春の御朱印は寅仕様。

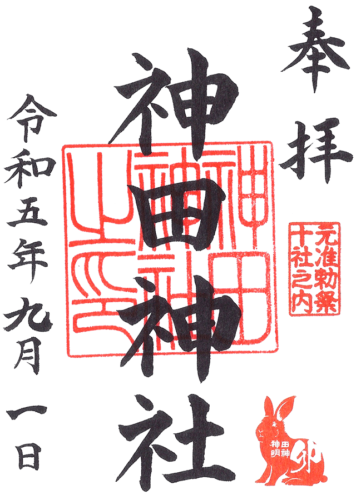

2023年元日に頂いた新春の御朱印は卯仕様。

2023年元日に頂いた新春の御朱印は卯仕様。

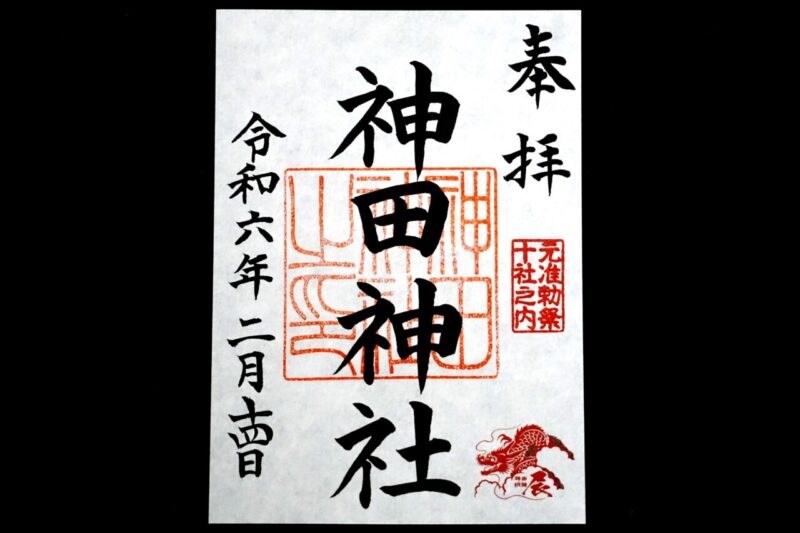

2024年の平将門公御命日に頂いた御朱印には干支の辰。

2024年の平将門公御命日に頂いた御朱印には干支の辰。

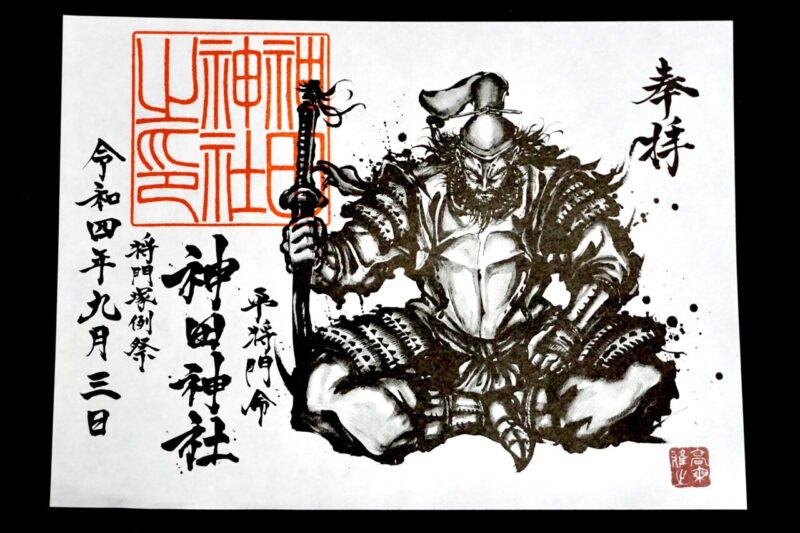

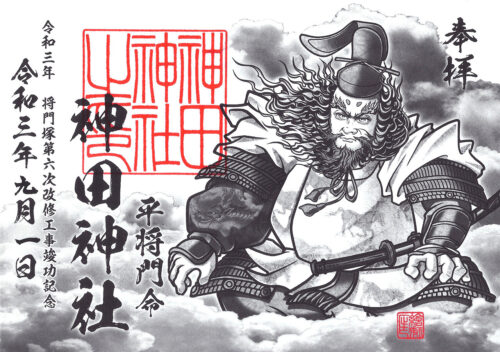

2021年9月1日には数量限定の限定御朱印を用意。

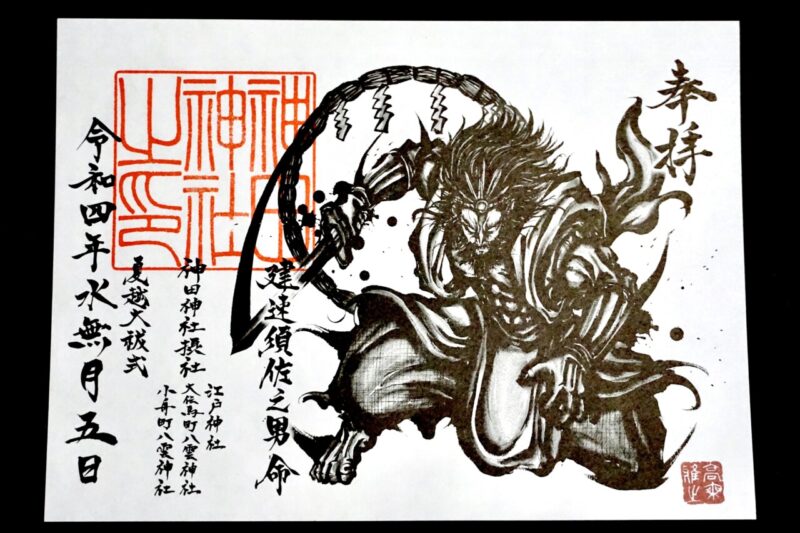

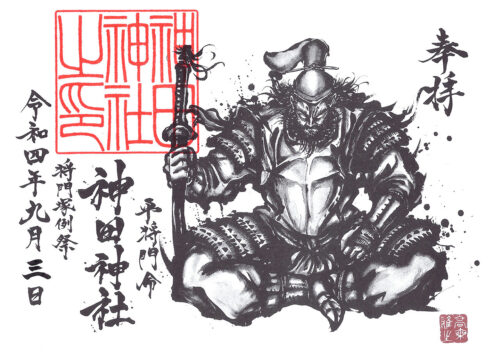

将門塚の第六次改修工事竣功記念して、絵獅匡(エサカマサミ)氏によって描かれた平将門公御朱印。

将門塚の第六次改修工事竣功記念して、絵獅匡(エサカマサミ)氏によって描かれた平将門公御朱印。

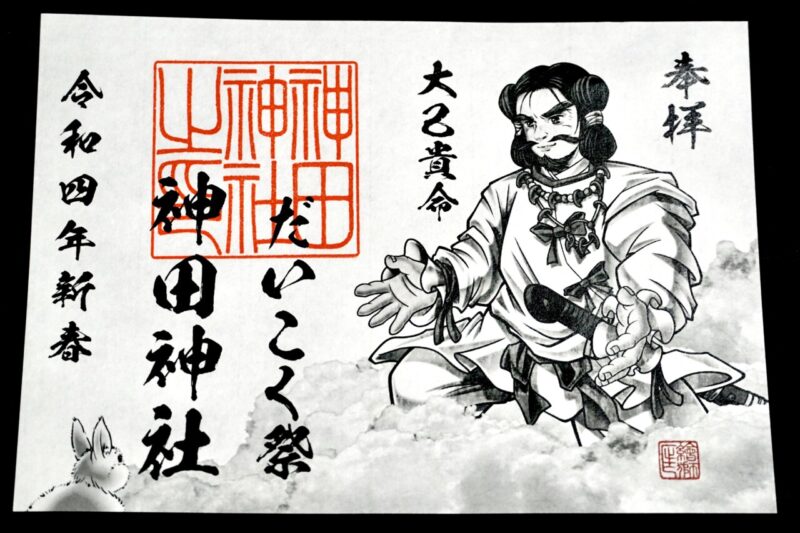

2022年元日より頒布開始した「だいこく祭」の限定御朱印で、同じく絵獅匡(エサカマサミ)氏によるデザイン。(1月3日に上限に達して頒布終了)

2022年元日より頒布開始した「だいこく祭」の限定御朱印で、同じく絵獅匡(エサカマサミ)氏によるデザイン。(1月3日に上限に達して頒布終了)

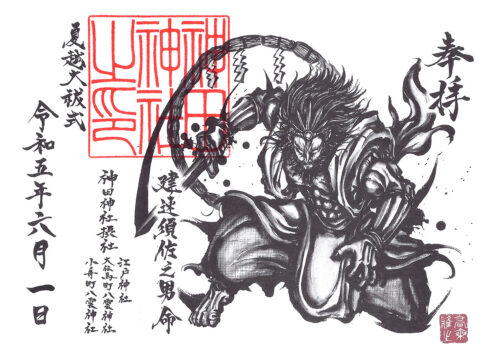

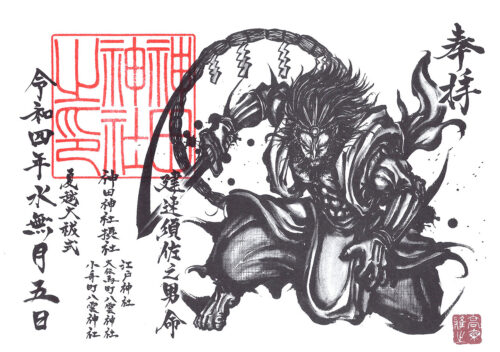

2022年6月4日からは武人画師こうじょう雅之氏による夏越大祓式の限定御朱印を授与。

奥には茅の輪も描かれていて、摂社の御祭神・建速須佐之男命(スサノオノミコト)のイラスト。(2023年も6月限定御朱印として同様の御朱印を授与)

奥には茅の輪も描かれていて、摂社の御祭神・建速須佐之男命(スサノオノミコト)のイラスト。(2023年も6月限定御朱印として同様の御朱印を授与)

2022年9月1日からは将門塚例祭を記念した限定御朱印を授与。

こうじょう雅之氏による凛々しい平将門公御朱印。

こうじょう雅之氏による凛々しい平将門公御朱印。

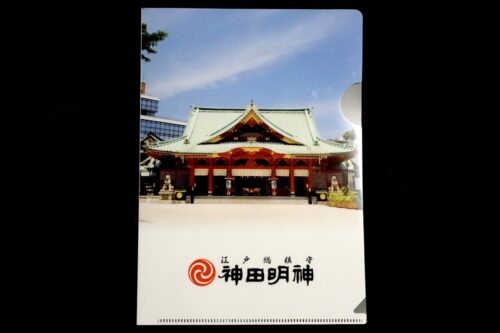

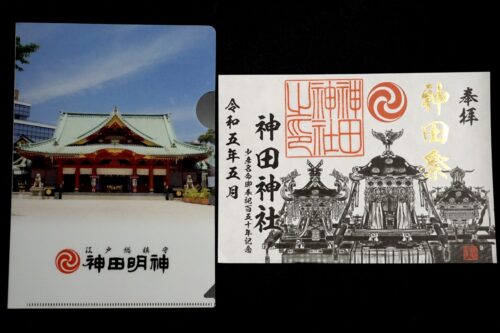

2023年5月は4年ぶりの神田祭開催を祝して限定御朱印を授与。

一之宮から三之宮までの神輿をデザイン。

一之宮から三之宮までの神輿をデザイン。

金の箔押し仕様。

金の箔押し仕様。

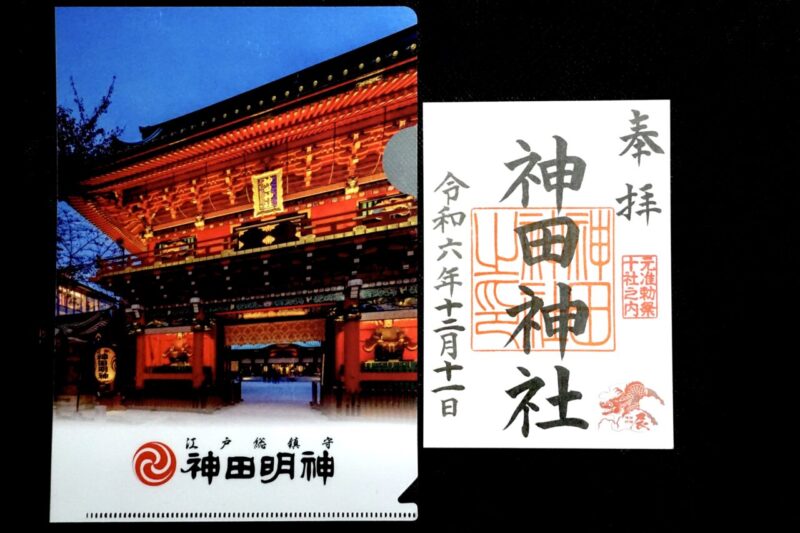

社殿のクリアファイル付き。

社殿のクリアファイル付き。

御朱印についてくるクリアファイルは2024年12月頃よりリニューアル。

神門のクリアファイル。

神門のクリアファイル。

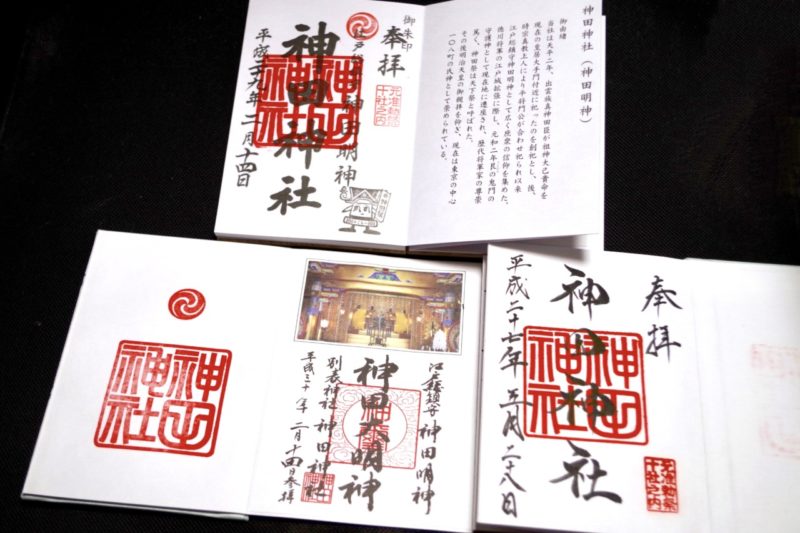

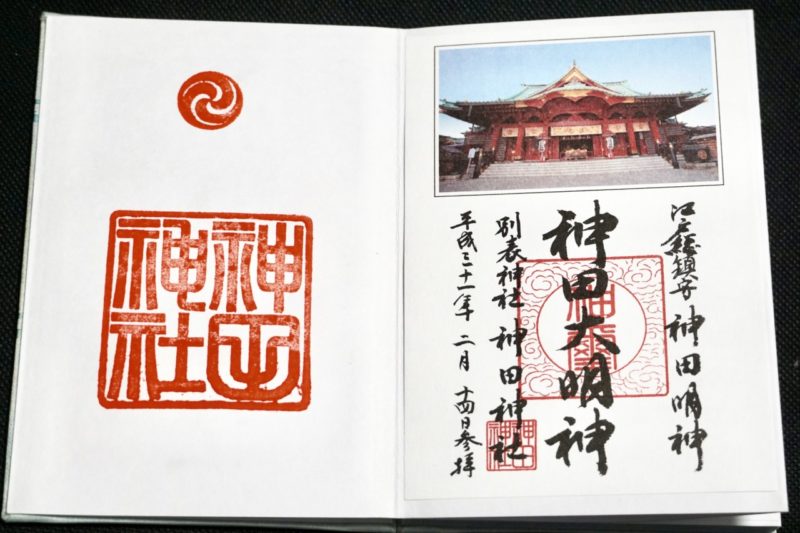

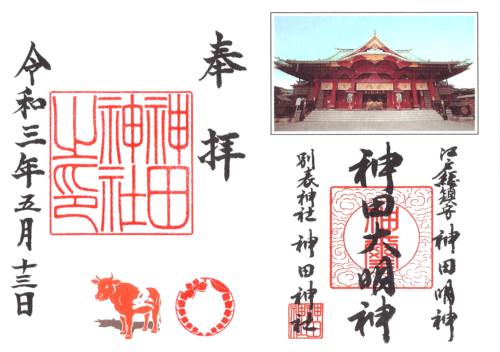

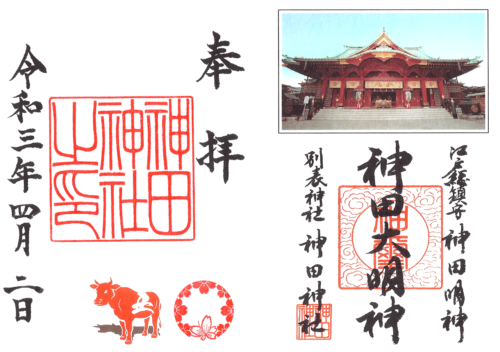

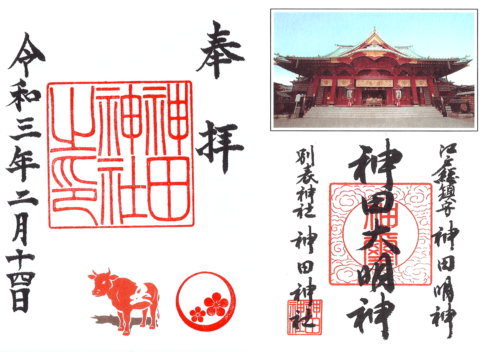

当社の御朱印は基礎となる朱印部分は変わらぬものの、それ以外に色々と変化が見られる。

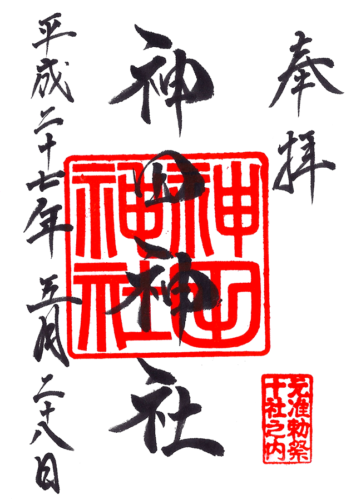

2015年当時は社名は墨書き(右下)だったが、2016年頃より印判(上)での対応となり、2018年には印刷(この時は社殿内部)と印判による見開きへと変更。

2015年当時は社名は墨書き(右下)だったが、2016年頃より印判(上)での対応となり、2018年には印刷(この時は社殿内部)と印判による見開きへと変更。 2019年-2021年は印刷された紙には社殿の御朱印に。

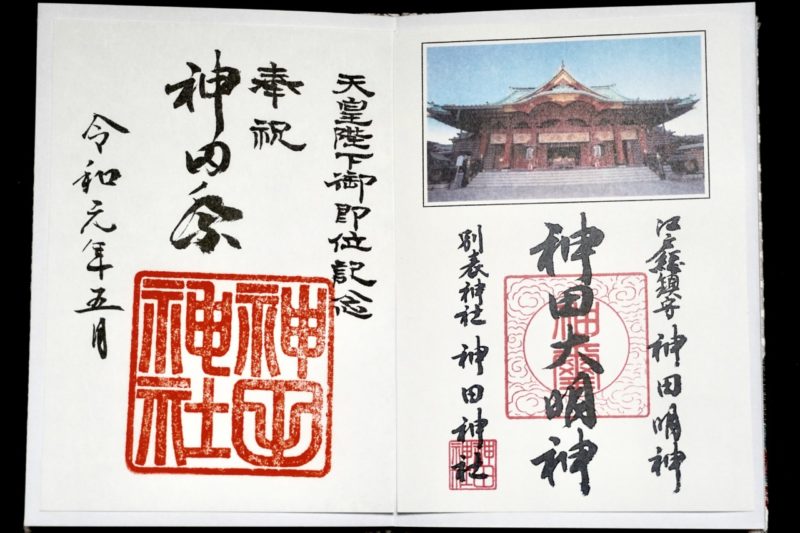

2019年-2021年は印刷された紙には社殿の御朱印に。 こちらは令和奉祝(2019)の神田祭の前後に授与された御朱印。

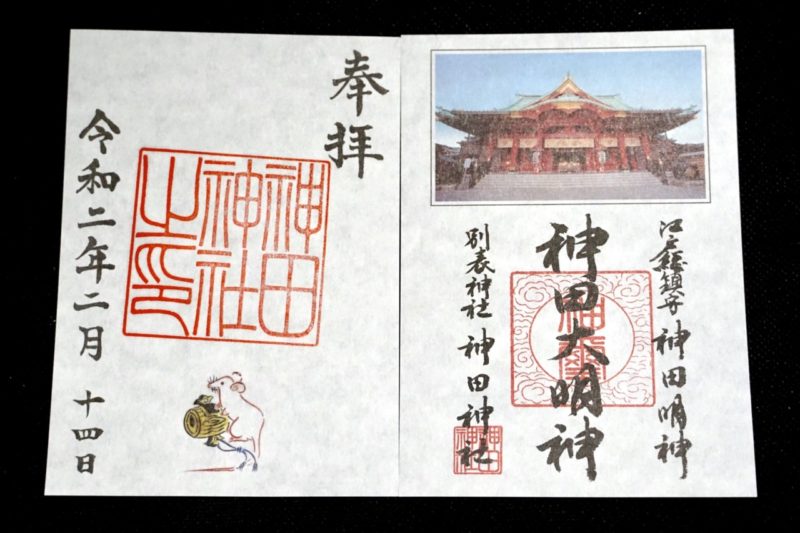

こちらは令和奉祝(2019)の神田祭の前後に授与された御朱印。 こちらは2021年の御朱印で、子年のためネズミと大黒様の打ち出の小槌付き。

こちらは2021年の御朱印で、子年のためネズミと大黒様の打ち出の小槌付き。 その後は月替りで植物の印が押印されるようになっていた。

その後は月替りで植物の印が押印されるようになっていた。2025年神田祭限定切り絵御朱印

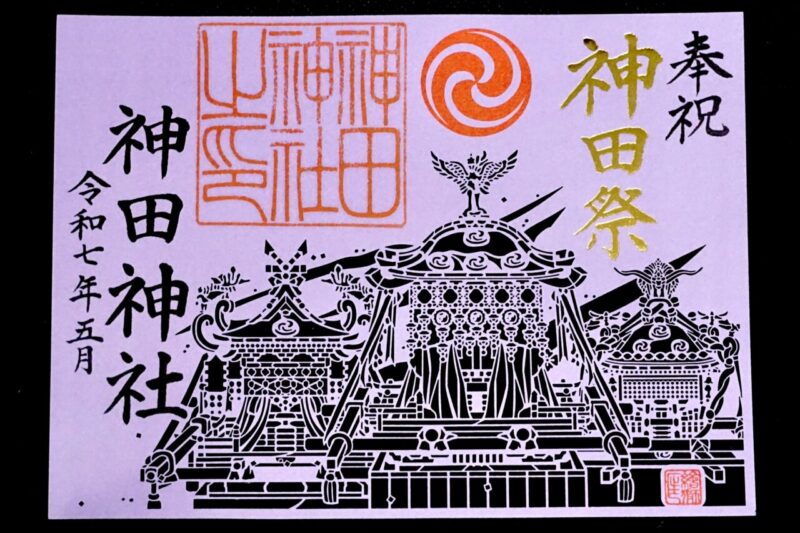

2025年5月8日からは数量限定で神田祭限定切り絵御朱印の授与も開始。

一の宮鳳輦・二の宮神輿・三の宮鳳輦をデザインした神田明神初の切り絵御朱印。

一の宮鳳輦・二の宮神輿・三の宮鳳輦をデザインした神田明神初の切り絵御朱印。

クリアファイルも神田祭仕様。

クリアファイルも神田祭仕様。

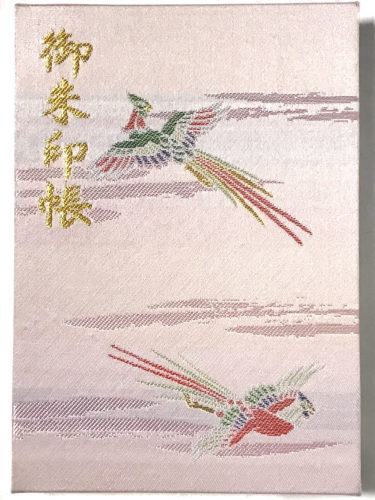

御朱印帳・ラブライブなどアニメのコラボ御朱印帳

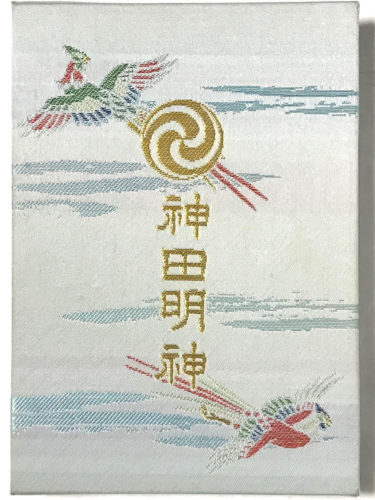

オリジナルの御朱印帳も用意。

筆者が頂いたのは淡い水色と桃色のものであったが、現在は紺色と赤色の頒布となる。

筆者が頂いたのは淡い水色と桃色のものであったが、現在は紺色と赤色の頒布となる。

東京十社めぐりの御朱印帳も用意している。

東京十社めぐりの御朱印帳も用意している。

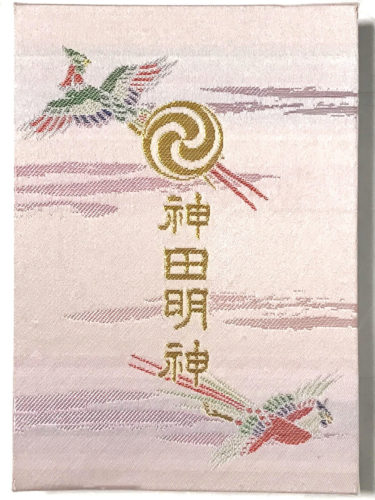

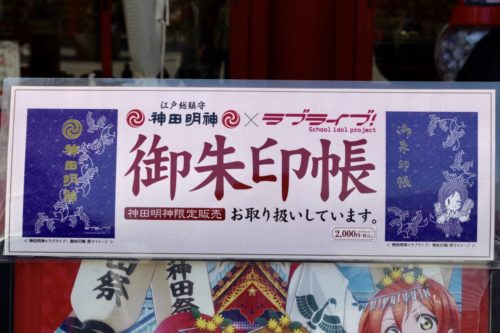

アニメ作品とのコラボ御朱印帳も用意。

『ラブライブ!』とコラボした当社限定の御朱印帳。

『ラブライブ!』とコラボした当社限定の御朱印帳。

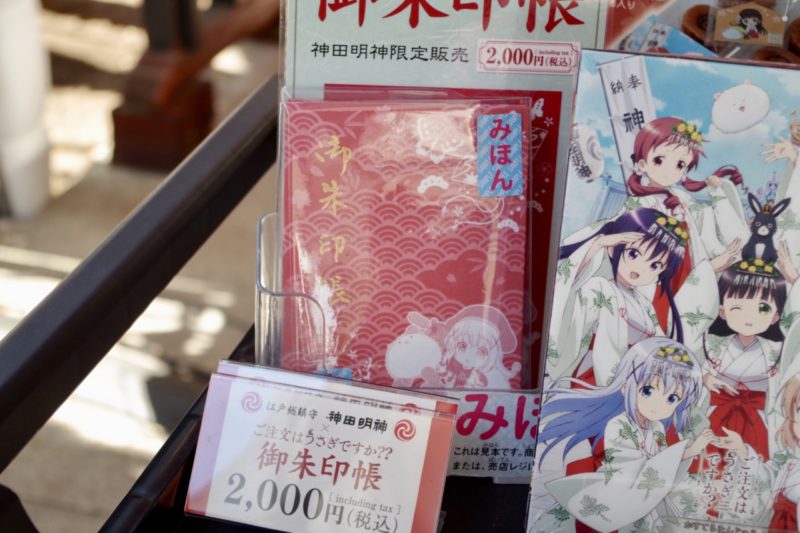

『ご注文はうさぎですか?』とコラボした当社限定の御朱印帳。

『ご注文はうさぎですか?』とコラボした当社限定の御朱印帳。

他にも『まどかマギカ』『ソードアート・オンライン』『とある科学の超電磁砲』『Fate』などの作品とコラボしている。

他にも『まどかマギカ』『ソードアート・オンライン』『とある科学の超電磁砲』『Fate』などの作品とコラボしている。

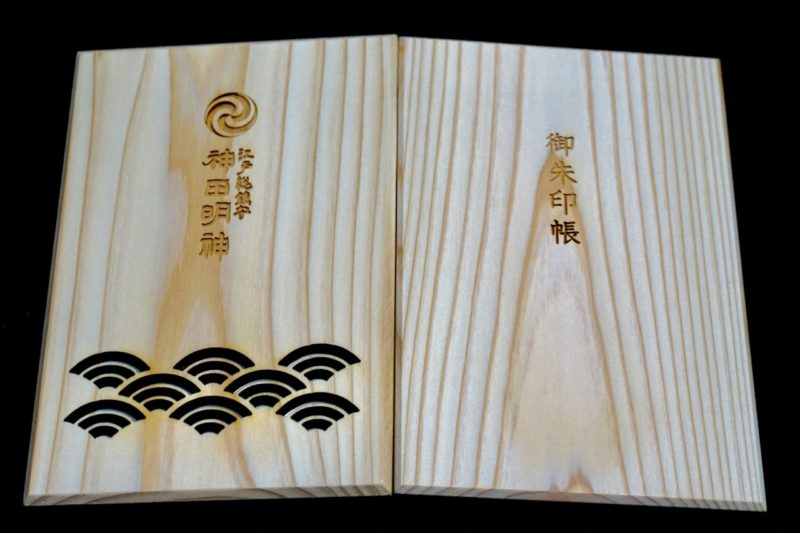

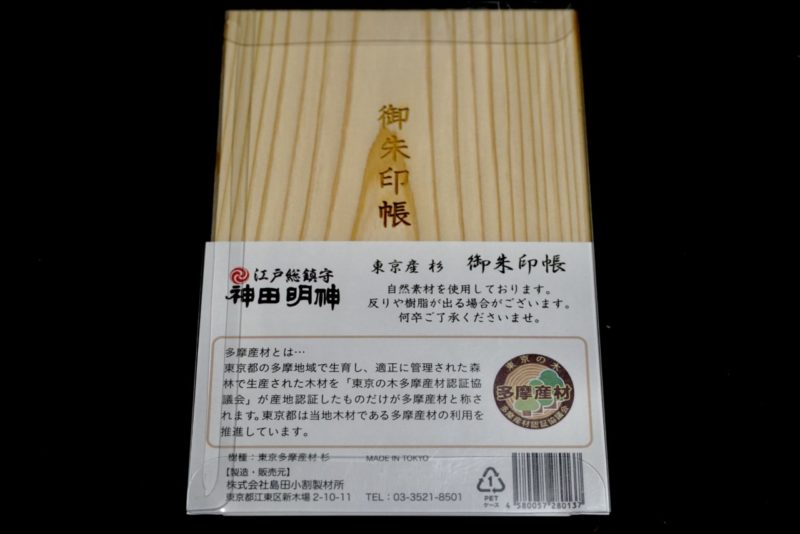

東京多摩産材を使用した杉御朱印帳

文化交流館EDOCCOの物販コーナーには御朱印帳も複数用意。

中でも個人的に好みだったのが東京多摩産材杉を使用した御朱印帳。

中でも個人的に好みだったのが東京多摩産材杉を使用した御朱印帳。

麻の葉や青海波が透彫で施されていて実に粋。

麻の葉や青海波が透彫で施されていて実に粋。

天然杉のためそれぞれ木目が違うので、好みのものを頂いた。

天然杉のためそれぞれ木目が違うので、好みのものを頂いた。

税込み3,630円とやや値が張るものの、東京による地産地消のよい出来。

税込み3,630円とやや値が張るものの、東京による地産地消のよい出来。

東京都多摩地域で生育し、適正に管理された森林で生産された木材を「東京の木多摩産材認証協議会」が産地認証したものだけが多摩産材と称される。

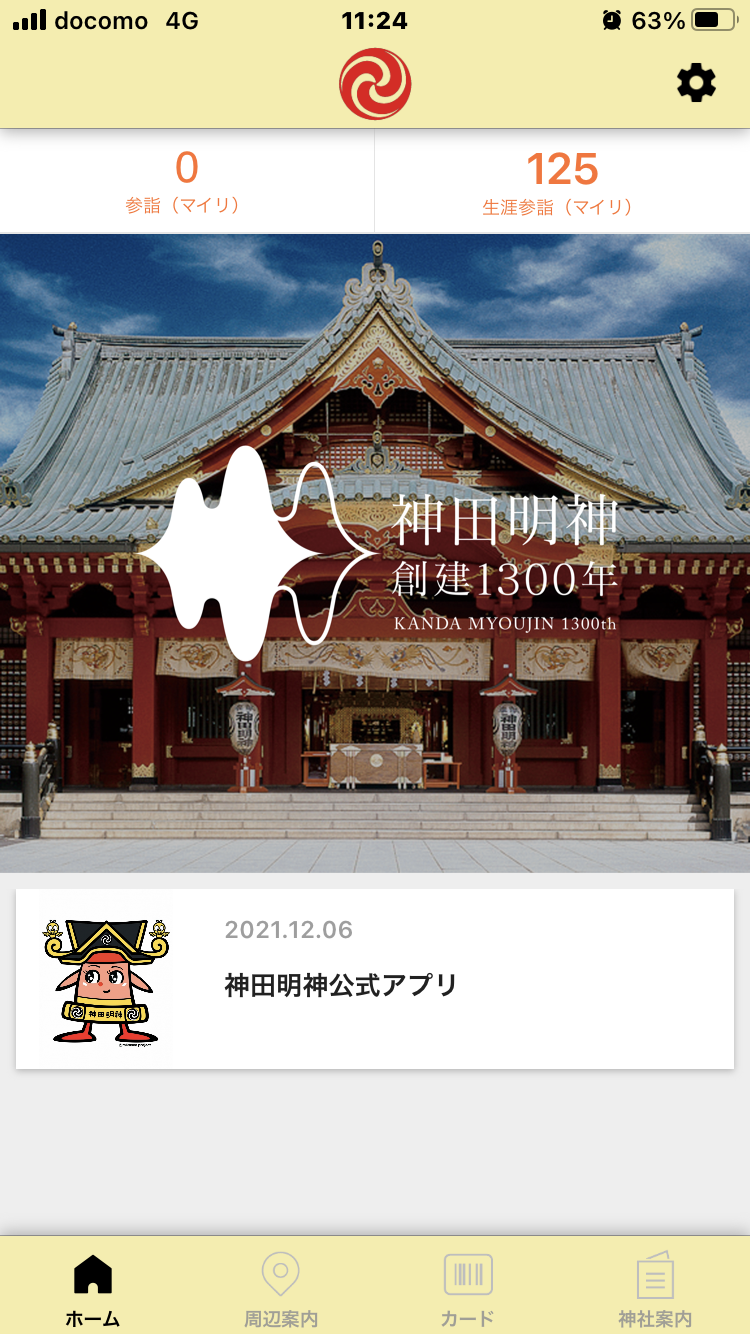

参拝する度に参詣(マイリ)が貯まる公式アプリ

当社は公式アプリ「神田明神EDOCCO倶楽部アプリ」を用意。

■iPhone用

■Android用

参拝する度に「参詣(マイリ)」が貯まり、貯まったポイントで当社の記念品などと交換可能。

境内にはこのように付与機があり24時間付与可能なのでぜひDLして参拝してもらいたい。

境内にはこのように付与機があり24時間付与可能なのでぜひDLして参拝してもらいたい。

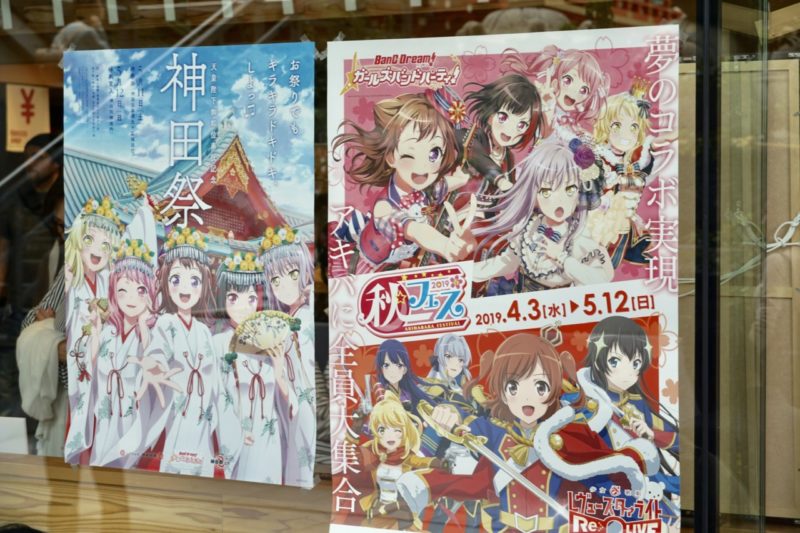

『ラブライブ!』の聖地・『ホロライブ』『にじさんじ』や様々なアニメやゲームとコラボ・2025年神田祭は『薬屋のひとりごと』

当社は秋葉原を氏子地域としている事もあり、アニメ作品などに登場する事が多い。

また神社側もそうした文化に対して大変柔軟な姿勢を持っている事もあって、若者からの人気も高い神社となっている。

特に有名なのが、TVアニメ『ラブライブ!』の舞台として登場した事であろう。

そのため、当社へ聖地巡礼するファンも多い。

当社もアニメ作品とコラボをしたりと積極的に取り組んでおり、平成二十七年(2015)の神田祭ではコラボ企画も開催。

当時は境内にこうしたポスターなどを見る事ができる。

当時は境内にこうしたポスターなどを見る事ができる。

秋葉原も近い当社ならでは。

秋葉原も近い当社ならでは。

2019年参拝時は『ラブライブ!サンシャイン!」劇場版の大ヒット祈願絵馬も。

2019年参拝時は『ラブライブ!サンシャイン!」劇場版の大ヒット祈願絵馬も。

平成二十九年(2017)の神田祭では『ソードアート・オンライン』とのコラボも実施。

こうした過去にコラボした作品などは、上述の資料館にも展示されている。

こうした過去にコラボした作品などは、上述の資料館にも展示されている。

現在では多くのアニメ作品とのコラボを行っている。

『ご注文はうさぎですか?』コラボポスター。

『ご注文はうさぎですか?』コラボポスター。

令和元年(2019)の神田祭では『BanG Dream!(バンドリ!)』とコラボ。

境内にも多くのポスターが掲示されていた。

境内にも多くのポスターが掲示されていた。

令和二年(2020)の初詣では『ネコぱら』とコラボ。

こうして様々なアニメ作品などとのコラボで盛り上げる。

こうして様々なアニメ作品などとのコラボで盛り上げる。

2022年2月にはゲーム『ソウルハッカーズ2』の発表会が当社境内にて開催。

記念のライトアップイベントが1日限定で行われた。

記念のライトアップイベントが1日限定で行われた。

幻想的にライトアップされた空間。

幻想的にライトアップされた空間。

参道に映し出されるPV。

参道に映し出されるPV。

当社ならではの光景と云える。

当社ならではの光景と云える。

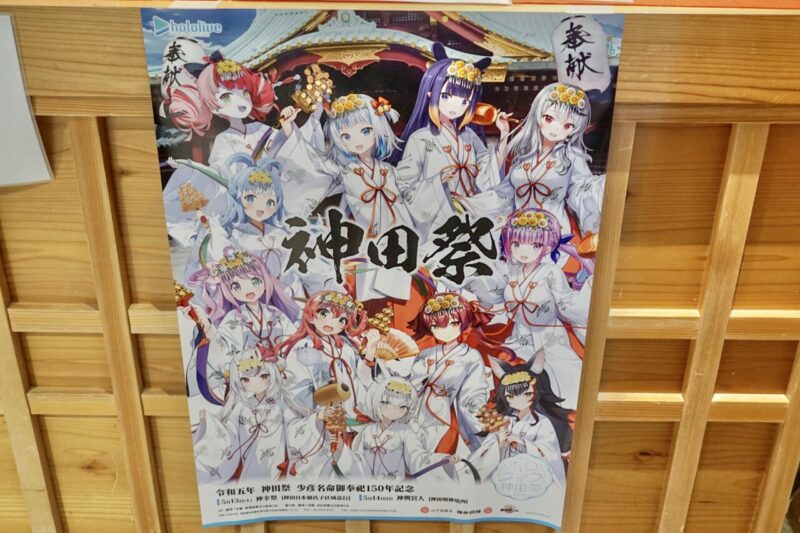

ホロライブとのコラボ。

上述の通り神社声援(ジンジャエール)のホロライブverが発売されている。

上述の通り神社声援(ジンジャエール)のホロライブverが発売されている。

2023年の神田祭でもホロライブとのコラボ。

2023年の神田祭でもホロライブとのコラボ。

境内の一画にはそうした幟やグッズ販売も多く見られる。

境内左手は、そうしたコラボグッズの販売所になっている。

境内左手は、そうしたコラボグッズの販売所になっている。

令和七年(2025)の神田祭では『薬屋のひとりごと』とコラボ。

コラボアイテムの販売の他、境内にはパネルも。

コラボアイテムの販売の他、境内にはパネルも。

江戸三大祭・奇数年が神幸祭の「神田祭」

当社の例祭は「神田祭」と呼ばれ、「江戸三大祭り」の1つに数えられた大祭。

中でも、当社の「神田祭」と、「山王日枝神社」の「山王祭」は、江戸を代表する大祭で、隔年で交互に行われ両祭りは「天下祭」と称された。

この両社は江戸を守護する神社として、徳川将軍家から特に崇敬を集めたため、祭りの際には山車が江戸城に入って将軍に拝謁する事が許されていた。

現在も「山王日枝神社」の「山王祭」と交互に神幸祭が行われている。

5月8日 鳳輦神輿遷座祭

5月9日 氏子町会神輿神霊入れ

5月10日 神幸祭・神幸祭神輿宮入

5月11日 神輿宮入

5月14日 献茶式・明神能・幽玄の花

5月15日 例大祭

※神輿宮入があるのは5月10日・11日の2日間。

秋葉原の街などに神輿が威勢よく出る姿は壮観。

こちらは平成二十七年(2015)の神田祭の様子。

こちらは平成二十七年(2015)の神田祭の様子。

遷座400年奉祝を記念する神田祭とあって実に盛り上がっていた。

遷座400年奉祝を記念する神田祭とあって実に盛り上がっていた。

神幸祭(しんこうさい)では神田・仁保橋・大手・丸の内・秋葉原といった都心を10時間以上かけて巡行する神田祭1番のイベント。

中でも夕方に日本橋三越本店前で行われる附け祭(つけまつり)は最大の見せ場。だいこく様をお乗せした一の宮鳳輦、えびす様をお乗せした二の宮神輿、まさかど様(平将門)を乗せた三の宮鳳輦。さらに様々な曳き物が並び、福島県相馬市からは相馬野馬追騎馬武者行列、茨城県坂東市からは坂東武者行列(31年ぶり)も参加。

神田祭の行列が全て揃います。

※2025年は5月10日の16時20分頃に日本橋三越本店前に到着予定。

西暦の奇数年が神田祭の神幸祭と覚えておくとよい。

上述したように「神田祭」はアニメとのコラボも行われており、2015年は『ラブライブ!』、2017年は『ソードアート・オンライン』、2019年は『BanG Dream!(バンドリ!)』、2023年は『ホロライブ』とのコラボ。2025年は『薬屋のひとりごと』とのコラボとなっている。

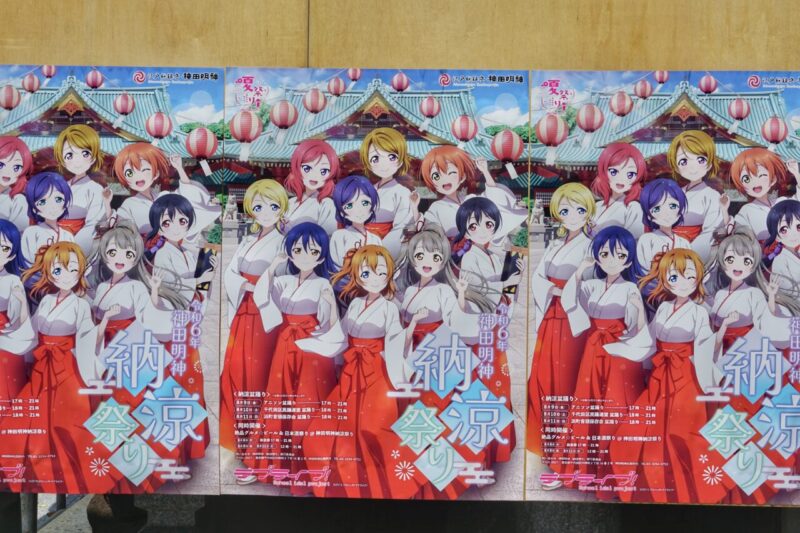

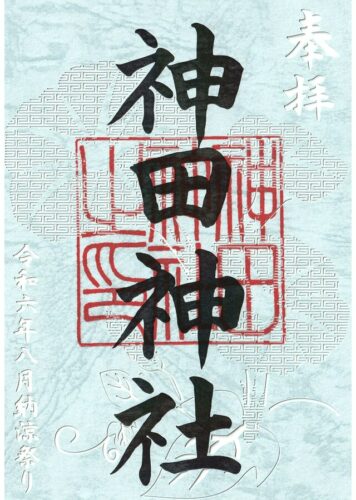

アニソン盆踊りもある神田納涼まつり

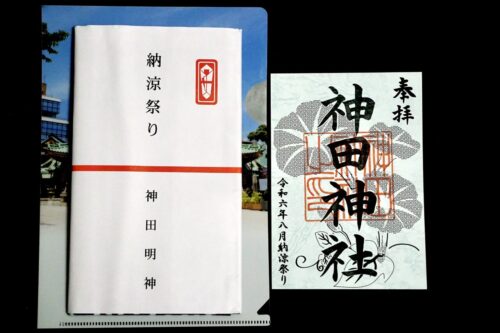

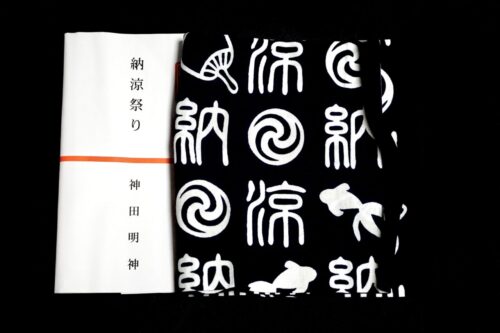

毎年8月上旬には「神田納涼まつり」を開催。

2024年は『ラブライブ!』とコラボ。

2024年は『ラブライブ!』とコラボ。

2025年も『ラブライブ!』とコラボ。

2025年も『ラブライブ!』とコラボ。

キッチンカー。

キッチンカー。

リゼロのパネルも。

リゼロのパネルも。

初日のアニソン盆踊りが始まるまではラブライブのキャラクターが盆踊りの舞台に。

初日はアニソン盆踊りが行われ盛大に賑わう。

初日はアニソン盆踊りが行われ盛大に賑わう。

こちらは初日午前中の様子。

こちらは初日午前中の様子。

祭りムードな境内。

祭りムードな境内。

絶品グルメ・ビール&日本酒祭りも同時開催。

絶品グルメ・ビール&日本酒祭りも同時開催。

数多くの屋台が出て賑わう。

数多くの屋台が出て賑わう。

当日限定の切り絵御朱印も授与された。

当日限定の切り絵御朱印も授与された。

2023年の納涼祭りではにじさんじとのコラボ。

毎年様々なコラボで賑わう。

毎年様々なコラボで賑わう。

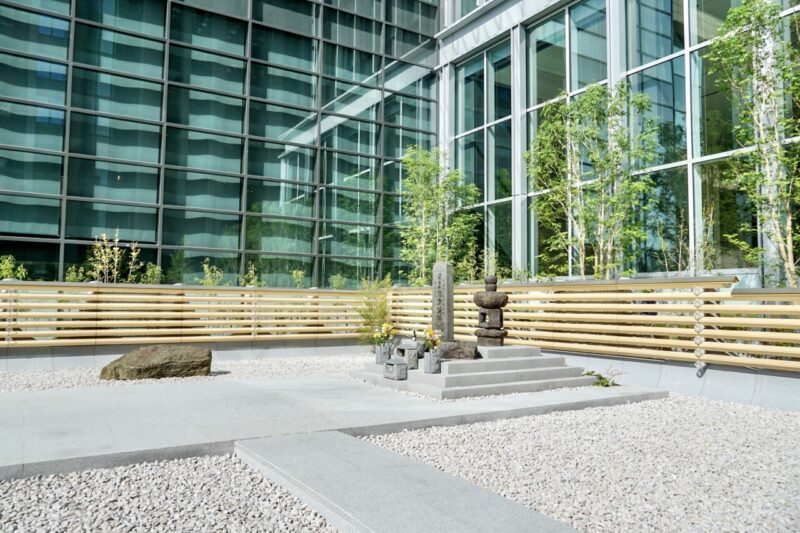

将門公の祟り・大手町にある将門塚・改修工事で一新

当社の境外になり、当社からもやや距離があるものの、大変関係の深い「将門塚(まさかどづか/しょうもんづか)」についても当記事内で紹介させて頂きたい。

御由緒にあるように、当社の創建の地の近くに、平将門の首塚(将門塚)が築かれた。

現在の千代田区大手町1-2-1あたりとなる。

かつては盛土があり内部に石室があったため、将門の古墳であったとされている。

古くから尊崇と畏怖とが入り混じった崇敬を受け続けてきており、「不敬な行為に及べば祟りがある」という伝承は、今も信じられている非常に有名な伝承。

現代においてもそういったエピソードはいくつも伝わっている。

このように将門塚を取り壊すような事態になると、関連する人々の中に死傷者が多く出る事件が起き、その度に将門公の祟りだと畏れられてきた経緯がある。

そのため実際に慰霊祭が行われたり、将門塚が残されるように陳情が繰り返された。

将門塚は2020年11月より第6次目の改修工事が実施され、2021年4月26日に竣工式が行われた。

以前に比べるとかなり明るく開けた形へ。

以前に比べるとかなり明るく開けた形へ。

改修前から引き継がれた「都旧跡 将門塚」「故蹟保存碑」の石碑。

改修前から引き継がれた「都旧跡 将門塚」「故蹟保存碑」の石碑。

通りに面した階段。

通りに面した階段。

スロープも設けられた。

スロープも設けられた。

緩やかな太鼓橋を渡り石碑へ。

緩やかな太鼓橋を渡り石碑へ。

将門公を崇敬する人にとっては欠かせぬ重要な地「将門塚」。

将門公を崇敬する人にとっては欠かせぬ重要な地「将門塚」。

改修にあたり将門公終焉の地「國王神社」(茨城県坂東市)や胴塚のある「神田山延命院」(茨城県坂東市)の土も納められ、将門公とより縁の深い将門塚となった。

改修にあたり将門公終焉の地「國王神社」(茨城県坂東市)や胴塚のある「神田山延命院」(茨城県坂東市)の土も納められ、将門公とより縁の深い将門塚となった。

将門公ゆかりの九曜紋も。

将門公ゆかりの九曜紋も。

どこかモダンでスタイリッシュになった空間でとても明るいイメージに変貌を遂げた。

どこかモダンでスタイリッシュになった空間でとても明るいイメージに変貌を遂げた。

将門塚を参拝する際に、どういった作法で参拝するべきなのか悩まれる方も多いと思うが、当社によると、基本的には二礼二拍一礼の神社の作法で問題ないとの事。

もちろん仏式の合掌でも構わないようなので、各自崇敬の念をもって好きに参拝されるとよい。

改修以前の将門塚の様子を記録として残す。(2019年2月時の将門塚の様子)

周囲は再開発によって工事中だった時も将門塚はこうして大切に保護されていた。

周囲は再開発によって工事中だった時も将門塚はこうして大切に保護されていた。 工事期間中は屋根で保護する形になっていて今でも周囲の人々に尊崇と畏怖が入り混じった崇敬を受け続けている事が伝わる。(周辺開発が終わるにつれて屋根は撤去)

工事期間中は屋根で保護する形になっていて今でも周囲の人々に尊崇と畏怖が入り混じった崇敬を受け続けている事が伝わる。(周辺開発が終わるにつれて屋根は撤去) 改修後にも引き継がれた将門塚の石碑と石灯籠。

改修後にも引き継がれた将門塚の石碑と石灯籠。 将門公を崇敬する人はもちろん、そうでなくても何かしらの気持ちを持って訪れる人が後を絶たない。

将門公を崇敬する人はもちろん、そうでなくても何かしらの気持ちを持って訪れる人が後を絶たない。以前の将門塚の敷地内には蛙の置物が多く奉納されていた。(改修後は撤去済)

将門の首が京から飛んで帰ったという逸話から「蛙=帰る」という言葉遊びから来たもの。

将門の首が京から飛んで帰ったという逸話から「蛙=帰る」という言葉遊びから来たもの。 無事に帰ってこれるようにそんな願いを込めてお供えをされた蛙像。

無事に帰ってこれるようにそんな願いを込めてお供えをされた蛙像。将門塚の維持管理は「史蹟将門塚保存会」が行っているので詳細は下記の公式サイトへ。

将門公を崇敬する当社を含めた一部氏子には、「成田山新勝寺へ参詣してはいけない」という禁忌が代々伝わっている。

これは成田山「新勝寺」は、平将門の乱鎮圧のために建立されたという起源をもつ事から。

当社に関わらず将門伝説の残る地には伝わっている事が多く、筆者の妻もそうした将門公を御祭神とする氏神さま出身のため、子供の頃からきつく言い伝えられていた。

所感

江戸総鎮守として崇敬を集め、今も人気の高い当社。

江戸時代に入ると、江戸総鎮守として幕府や江戸庶民から篤い崇敬を集めており、神田祭を始め、今も多くの史料にその名を見る事ができる。

いつ参拝に訪れても多くの参拝者で賑わう境内からは、今も昔も変わらぬ人気の高さを知る事ができる。

新しい層の開拓としてアニメとのコラボなども、うまくバランスを取ってやっているように思うし、秋葉原という地の利を活かした事で、素晴らしい事だと感じる。

氏子崇敬者はもちろんの事、アニメファンなども含め、それぞれの参拝者が楽しむ事ができるよう柔軟な姿勢で展開しており、幅広く崇敬を集める東京を代表する神社の一社。

現代の文化と融合を図る姿勢には頭が下がる。

また、現在の将門塚の近くに鎮座していた当社は、平将門公を祀る神社の代表的な一社としても崇敬を集めている。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円(限定)・1,500円(限定切り絵)

文化交流館EDOCCOの授与所にて。

※2022年より片面の御朱印に変更。

※2018年より印刷されたものを2枚別紙で頂く形に変更。

※以前は社名は墨書きだったが2016年頃より印判での対応に変更。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円(クリアファイル付き)に変更。

- 2025年神田祭/切り絵

- 2023年夏越大祓式

- 2023年神田祭

- 2022年将門塚例祭

- 2022年夏越大祓式

- 2022年だいこく祭

- 2021年丑年12月

- 2021年丑年10月

- 将門塚第六次改修工事竣功記念

- 2021年丑年5月

- 2021年丑年4月

- 2021年丑年2月

- 2020年子年12月

- 2020年子年9月

- 2020年子年

- 令和奉祝神田祭

- 通常

- 旧御朱印

- 東京十社めぐり

- 東京十社めぐり

- 2025年

- 2024年

- 2024年納涼まつり

- 2024年

- 富士神社例祭日限定

- 2023年新春

- 2022年通常

- 2022年通常

- 2022年新春

- 旧御朱印

御朱印帳

東京多摩産材杉御朱印帳

価格:3,630円(税込)

文化交流館EDOCCOの売店にて。

文化交流館EDOCCO内の物販コーナーには多数の御朱印を用意。

こちらは東京多摩産材杉を使用した御朱印帳。

青海波の模様が透かし彫りで施されている。

他にも麻の葉模様もあり。

- 表面

- 裏面

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

文化交流館EDOCCOの授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

現在は紺色と赤色の2色展開。

筆者が授与して頂いた淡い水色と淡いピンクの2種類は廃盤。

東京十社専用の御朱印帳(1,500円)も用意。

- 表面

- 裏面

- 表面

- 裏面

- 授与所掲示

コラボ御朱印帳

初穂料:2,000円

特設授与所にて。

『ラブライブ!』『ご注文はうさぎですか??』『まどかマギカ』『ソードアート・オンライン』『とある科学の超電磁砲』『Fate』などのコラボの御朱印帳も頒布。

- 境内掲示

- 境内掲示

- 境内掲示

- 境内掲示

授与品・頒布品

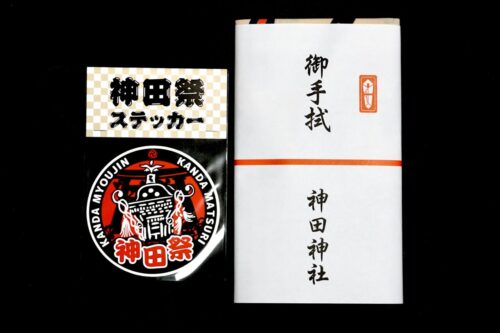

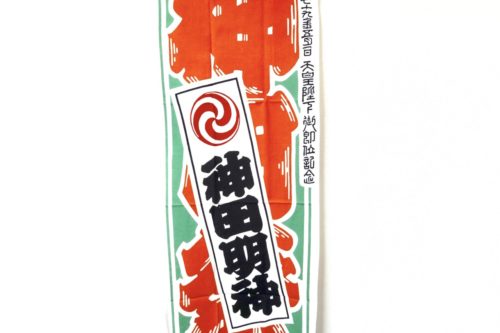

令和七年神田祭グッズ

初穂料:1,000円(手ぬぐい)・500円(ステッカー)

特設売店にて。

- ステッカー・手ぬぐい

- 手ぬぐい

納涼まつり御朱印・手拭い

初穂料:1,500円(手拭いセット)

特設売店にて。

2024年納涼まつり限定の御朱印と手拭いのセット。

令和五年神田祭グッズ

初穂料:1,000円(手ぬぐい)など

特設売店にて。

- 令和五年神田祭グッズ

- 手ぬぐい

特製クリアファイル

初穂料:─

御朱印授与所にて。

2023年の神田祭御朱印を頂いた際にセットで下さるクリアファイル。

- クリアファイル

- クリアファイル・限定御朱印

神田祭だぁー(かんだサイダー)

価格:290円

文化交流館EDOCCOの売店にて。

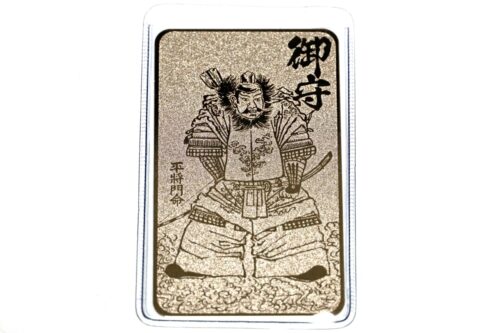

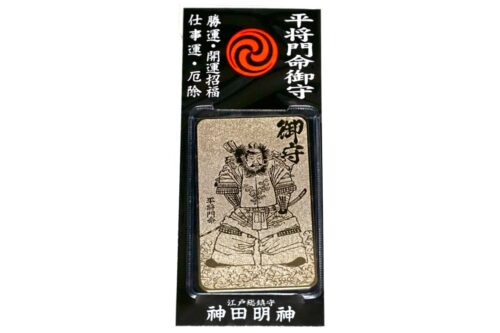

平将門命御守

初穂料:1,000円

文化交流館EDOCCOの授与所にて。

2021年12月より頒布開始した平将門命御守。

- 平将門命御守(表面)

- 平将門命御守(裏面)

- 平将門命御守

キラキラみこしーる

初穂料:─

文化交流館EDOCCOの売店にて。

「神田明神文化交流館EDOCCO 公式X(Twitter)」のキャンペーンで2021年4月1日-11日まで頂けたシール。(みこしーは神田明神公式マスコット)

神社声援(ジンジャーエール)

価格:1,100円(3本入り箱)・300円(1本)

文化交流館EDOCCOの売店にて。

- 神社声援3本箱

- 神社声援

- 売店掲示

- ラブライブver

- ホロライブコラボ

疫病退散しお飴・神田明神発祥千歳飴

価格:370円・350円

文化交流館EDOCCOの売店にて。

- 千歳飴・疫病退散しお飴

- 千歳飴

- 千歳飴

- 疫病退散しお飴

令和奉祝神田祭 手ぬぐい

初穂料:1,000円

特設授与所にて。

交通安全守護

初穂料:1,000円

文化交流館EDOCCOの授与所にて。

交通安全用の御守やステッカーが一式セットになったもの。

参拝情報

参拝日:2025/08/09(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/02/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/05(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/14(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/13(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/26(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/25(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/14(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2019/05/09(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/02/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/02/14(御朱印拝受)

参拝日:2017/02/14(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/25(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/28(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2015/05/10(神田祭御輿宮入)

他多数

コメント