目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

品川鎮守・北の天王さん

東京都品川区北品川に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後に郷社。

現在は東京十社のうちの一社で「東海七福神」の大黒天を担う。

通称「北の天王さん」として親しまれており、対する「南の天王さん」は「荏原神社」で、共に品川鎮守として崇敬を集めている。

都内で一番の高さの「品川富士」と呼ばれる富士塚があり、一の鳥居は東京三大鳥居に数えられる双龍鳥居、他にも見どころ多数の境内が魅力。

6月の例大祭「北の天王祭」は大変賑わう事で有名。

神社情報

品川神社(しながわじんしゃ)

御祭神:天比理乃咩命・宇賀之売命・素盞嗚尊

社格等:准勅祭社・郷社

例大祭:6月7日に近い金・土・日曜(北の天王祭)

所在地:東京都品川区北品川3-7-15

最寄駅:新馬場駅・北品川駅

公式サイト:https://shinagawajinja.tokyo/

御由緒

今からおよそ八百年程前の平安時代末期の文治三年(1187)に、源頼朝公が阿房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座 洲崎神社)の天比理乃咩命を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのを創始とします。

やがて、鎌倉時代末期の元応元年(1319)に二階堂道蘊公が、「宇賀之売命(お稲荷様)」を、さらに室町時代中期の文明十年(1478)に、太田道灌公が、「素盞嗚尊(天王様)」をそれぞれお祀りしました。

慶長五年(1600)、徳川家康公が関ヶ原の戦いへ出陣の際に当社へ参拝し戦勝を祈願され、その後、祈願成就の御礼として仮面(天下一嘗の面)・神輿(葵神輿)などを奉納されました。

また、寛永十四年(1637)三代将軍徳川家光公により東海寺が建立され当社がその鎮守と定められ、「御修覆所(神社の建物の再建・修復などは全て幕府が賄う)」となり、元禄七年(1694)・嘉永三年(1850)の二度の社殿の焼失の際には時の将軍の命により再建が行われる等、徳川将軍家の庇護を受けました。

時代は明治に移り、同元年(1868)十一月には明治天皇様が、新都・東京の安寧と国家の繁栄を御祈願されるために、当社を含んだ都内の神社を「准勅祭神社」と定められ、御勅使が御参拝になられ御祈願をされました。

大東亜戦争の折は、当社は幸いにして戦火を免れましたが、社殿の老朽化が進み、昭和三十九年(1964)氏子各位の御協力により現在の社殿が再建されました。(境内の掲示より)

歴史考察

源頼朝による創建・洲崎明神を勧請

社伝によると、文治三年(1187)に創建と伝わる。

源頼朝が安房国「洲崎明神(洲崎神社)」から天比理乃咩命を勧請。

海上交通安全と祈願成就を祈って創建したと云う。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

千葉県館山市洲崎鎮座。

式内社論社の古社。

安房国一之宮は「安房神社(あわじんじゃ)」だが「洲崎神社」も安房国一之宮に比定される。

安房国一之宮「安房神社」の御祭神・天太玉命(あめのふとだまのみこと)の后神。

元の名を「洲ノ神(すさきのかみ)」と称し「洲崎神社」の御祭神として祀られている。

安房国へ逃れた頼朝は、上総広常と千葉常胤に加勢を要請する際に「洲崎神社」で交渉成功の祈願を行うなど「洲崎神社」を篤く崇敬した。

頼朝はそうした「洲崎神社」の神を品川の地に勧請して当社は創建された。

二階堂道蘊によってお稲荷様を勧請

元応元年(1319)、二階堂道蘊が宇賀之売命を勧請。

社殿などを再建し社地を吉瑞岡と名付けたと伝わる。

鎌倉時代後期の御家人で、鎌倉幕府政所執事(政所の上級役人で会計を担当)。

鎌倉幕府滅亡によって政所執事の任を終える。

二階堂貞藤とも云い、道蘊は法名。

宇迦之御魂神・倉稲魂命(うかのみうかのみたまのみこと)と表記される事が多い神。

一般的には「稲荷神(お稲荷様)」として広く信仰されている。

永享四年(1432)、道蘊の子孫であった正清入道幸純が社殿と観音堂を再建。

このように鎌倉幕府と繋がりの深い人物やその子孫から崇敬を集めた。

太田道灌が牛頭天王を勧請・北の天王さん

文明十年(1478)、太田道灌が牛頭天王(現・素盞嗚尊)を勧請。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

牛頭天王が祀られた事で、当社は崇敬者から「天王さん」と親しまれた。

同じく牛頭天王が祀られた南品川「荏原神社」(旧・貴布彌社)を「南の天王さん」と呼ぶのに対して、北品川の当社を「北の天王さん」と称し、品川鎮守の一社として篤く崇敬した。

徳川家康からの篤い崇敬・仮面や神輿の奉納

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、「品川大明神」へ5石の朱印地を賜っている。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

徳川家康より賜った5石の朱印地だが「荏原神社」と朱印争いを起こす。

「品川大明神」に対して5石の朱印地を与えられており、結果的に2石5斗ずつ半分に分けられ当社は北品川の2石5斗を拝領。

南品川の2石5斗は「荏原神社」に与えられており、この頃から北の「品川神社」、南の「荏原神社」で品川鎮守としての南北の分断があった事が窺える。

御朱印書き替えのたびに両社の宮司が出て賜り、代わる代わる所蔵したという。

慶長五年(1600)、家康が関ヶ原の戦いに際して、当社で戦勝祈願。

勝利した凱旋後に当社へ宝物となっている仮面や神輿などの寄進を行っている。

この仮面は「天下一嘗の面(てんかひとなめのめん)」と呼ばれ、葵紋の神輿に取り付け例祭を行った。

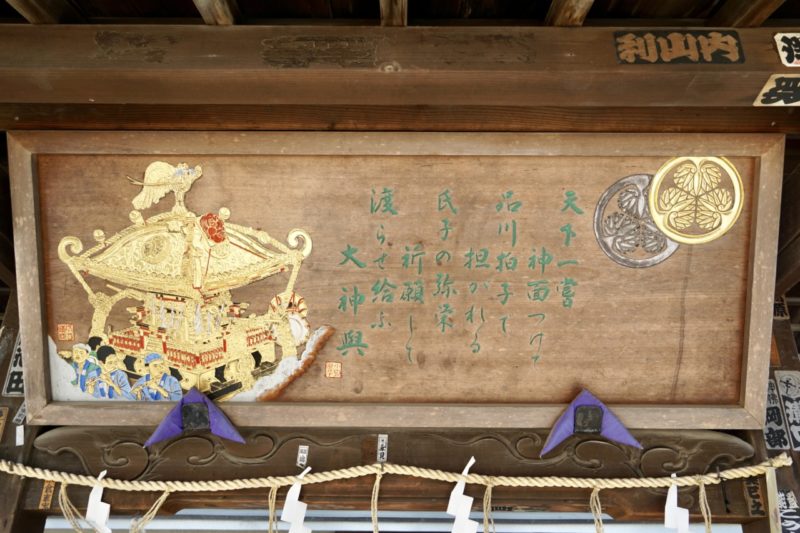

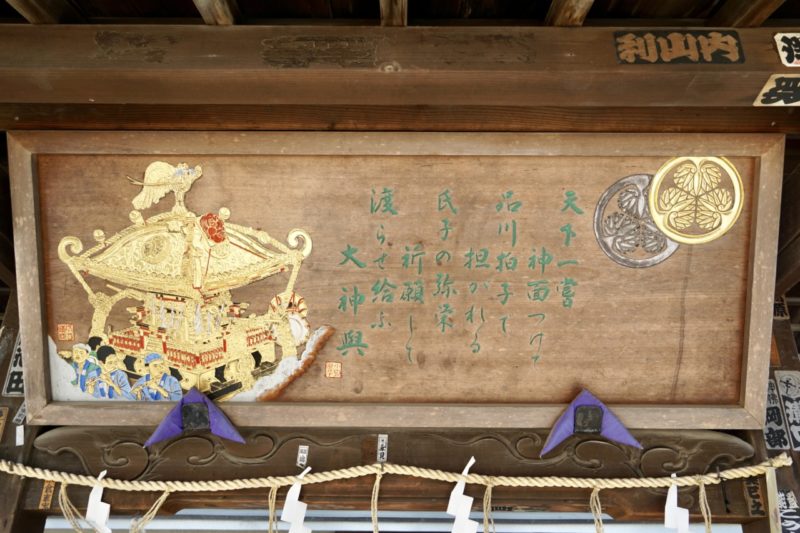

手水舎に掲げられた絵馬などにその一端を窺う事ができる。

手水舎に掲げられた絵馬などにその一端を窺う事ができる。

品川宿の発展・北品川宿の鎮守

慶長六年(1601)、港町として発展していた品川湊の近くに「品川宿」が設置。

東海道五十三次の宿場の一つで東海道の第一宿となり、江戸の玄関口として賑わった。

品川宿は北品川宿・南品川宿に分かれていた。(後に北品川の北に歩行新宿が追加)

目黒川を境に、北が北品川宿・南が南品川宿。

この時点で北品川宿・南品川宿の鎮守も分離したものと思われる。

北品川宿の鎮守が当社、南品川宿の鎮守が「荏原神社」。

両社で品川の鎮守となり、幕府からの朱印状も「品川大明神」として両社に2分された。

こうした品川宿の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

歌川広重の代表作『東海道五十三次』で描いた「品川 日之出」。

御殿山の麓を通過する大名行列の最後尾を描いている。

同じく広重による『江戸名所之内』から「品川の駅海上」。

賑わう東海道の他に、海上にも多くの船が行き来している。

陸海両路の江戸の玄関口として賑わったのが品川宿である。

徳川家光が創建「東海寺」の鎮守・徳川将軍家からの庇護

慶長十九年(1614)、二代将軍・徳川秀忠が大阪に出陣する際にも戦勝祈願を行っている。

寛永十四年(1637)、三代将軍・徳川家光により「東海寺」が創建。

「東海寺」の創建にあたり当社の南側が御用地となったため、1813坪を替地として幕府から賜る。

当社は「東海寺」の鬼門に鎮座する事から「東海寺」の鎮守とされた。

第三代将軍・徳川家光によって創建された寺院。

幕府によって手厚い保護を受け、500石の朱印領と47,666坪に及ぶ広大な寺域を有した。

初代住職を担ったのが沢庵宗彭(沢庵和尚)。

幕府によって手厚い保護を受けた「東海寺」の鎮守である当社は、更に幕府より多大な庇護を受ける事になった。

元禄七年(1694)・嘉永三年(1850)、2度の火事で社殿が焼失した際には、いずれも徳川将軍家の命で再建されている。

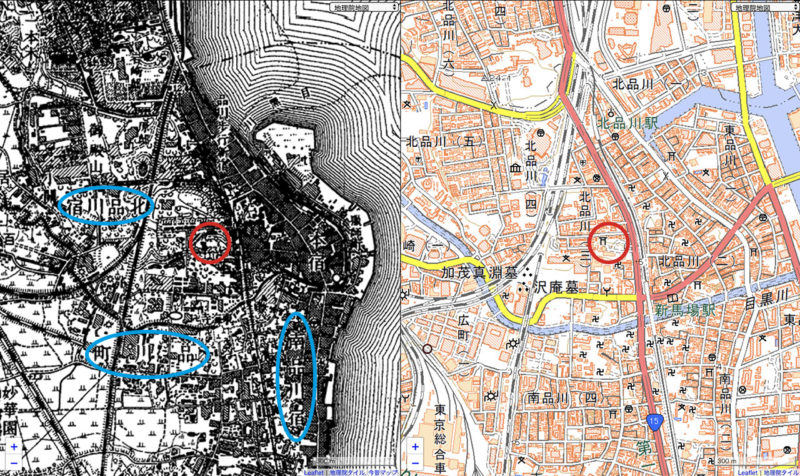

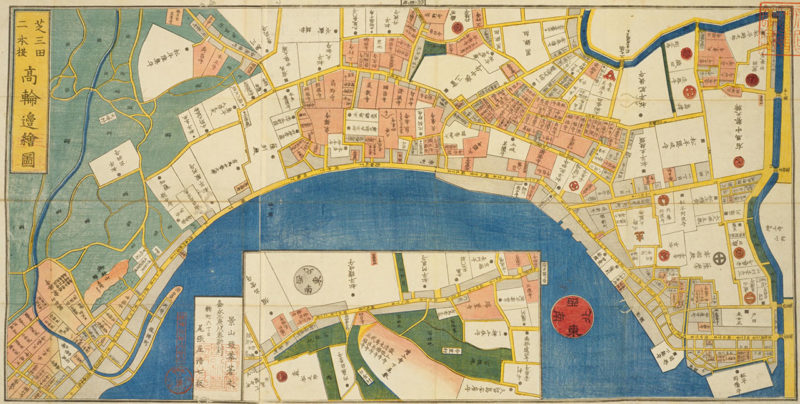

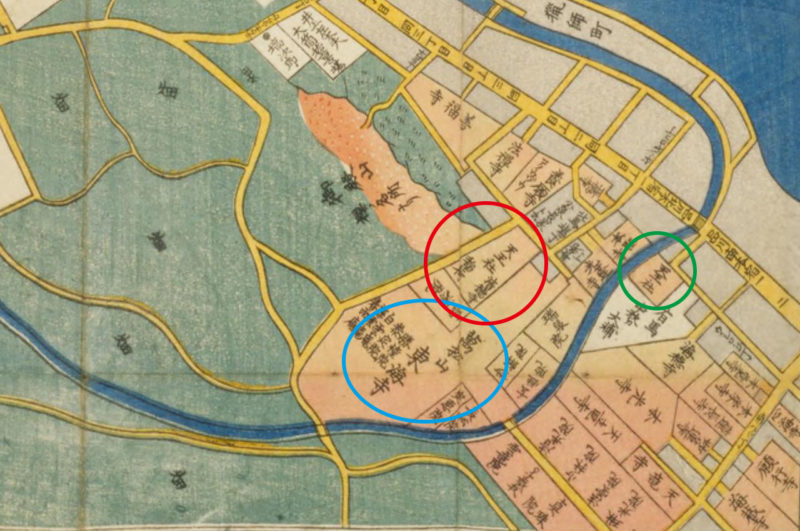

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の品川から芝・高輪の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は左下端に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で、「天王社」と記されている。

合わせて「稲荷」と記されているが、これは境内社の「阿那稲荷神社」。

目黒川の北側にあり、北品川の鎮守であった。(目黒川によって品川宿は南北に分断されていた)

青円で囲ったのが「東海寺」、緑円で囲ったのが「荏原神社」で、こちらも「天王社」と記載。

当社は北品川宿の鎮守を担っており、南品川宿の鎮守を担っていたのが「荏原神社」となる。

新編武蔵風土記稿に稲荷社と記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(北品川宿)

稲荷社

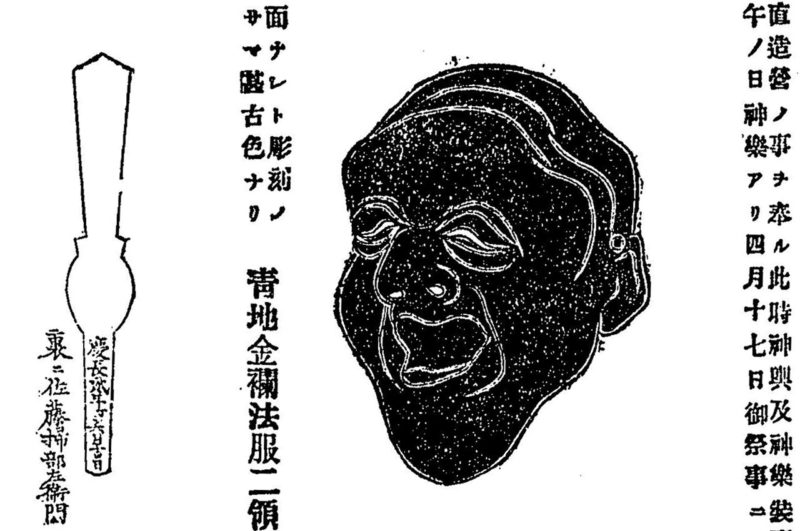

境内除地九段七畝。別に拝受地千八十三坪九合五夕。東海寺の北に隣れり。祗園、貴布彌を相殿とし、又東照宮を祀奉り四坐を総て品川大明神と称す。神禮は各箱中に深秘す。稲荷は文治三年勧請後、當國の守護職二階堂出羽入道道蘊、倉稲魂の像を納め本社等総て再建し社地を吉瑞岡と名つけ、永享四年正清入道幸純新に造営す。幸純は道蘊が子孫なるべし事は、南品川海晏寺に詳かなり。文明十年六月太田道灌祗園を勧請して相殿とす。貴布彌は勧請の年代詳ならず。天正十九年南品川貴布彌及當社領合て五石一紙に御朱印を賜ふ。今北品川一石、戸越村一石五斗を當社領とす。慶長五年濃州関ヶ原役の時、御祈願あり。御凱旋の後、假面及神輿法被等を寄附せらる。同十九年台徳院殿大坂御出馬の時、御吉例を以て神前に於て御祈祷太々神楽等を行しめらる。大猷院殿此邊御遊の時、度々立寄せ給ひ社傅など御尊あり、厳有院殿御誕生及御痘瘡の時、神前にて御祈祷あり。寛永十四年東海寺御建立の時、社地の内南の方御用地となり。替えとして千八十三坪除餘を賜う、今門前町屋の所是なり。其頃當社は東海寺境内の鬼門に當るを以て同寺の鎮守と定められ、本社以下神主居宅迄造らしめられしより永例となる。元禄七年祝融に罹りし時、戸田能登守忠直造営の事を奉る。此時神輿及神楽装束御祈祷壇等御再興あり。例祭稲荷は二月初午の日神楽あり、四月十七日御祭事には太々神楽を執行。祇園祭六月七日神輿を出し、東海淸徳兩寺門前を渡て東海寺境内に入、又當所門前地及北馬場町より北品川宿内歩行、新宿等総て氏子町々を渡して北品川宿假屋に至り、同十九日迄留て歸坐す。貴布彌祭九月九日なり、前日神輿を南品川枝郷三ッ木の貴布彌社に遷し、翌日神楽ありて後本社に歸坐す。此餘年中神事は正月元日、四月卯日神楽を奏し、六月夏越、十一月中酉新嘗會同月火焚十二月年越の祀奠ありという。

寶物假面一枚。國常立尊面と號す。六月祇園登禮の時神輿の上に掛け、総て赤黒色堅一尺一寸横七寸六分圓上の如し。

(以下略)

北品川宿の「稲荷社」と記されているのが当社。

「北の天王さん」と称される事が多かった当社は、合わせ祀る「稲荷社」として称される事も多かった。

「祗園、貴布彌を相殿とし、又東照宮を祀奉り四坐を総て品川大明神と称す。」という一文から、当社は稲荷(宇賀之売命)・祗園(牛頭天王/素戔嗚尊)・貴布彌(高龗神)・東照宮(徳川家康)の四柱を祀り「品川大明神」と称されていた事が分かる。

現在の御祭神は天比理乃咩命・素盞嗚尊・宇賀之売命の三柱であり違いが見られる。

※但し他の史料と相違もあるため、『新編武蔵風土記稿』が間違っている可能性も高い。

宝物の仮面についてはイラスト付きで掲載。

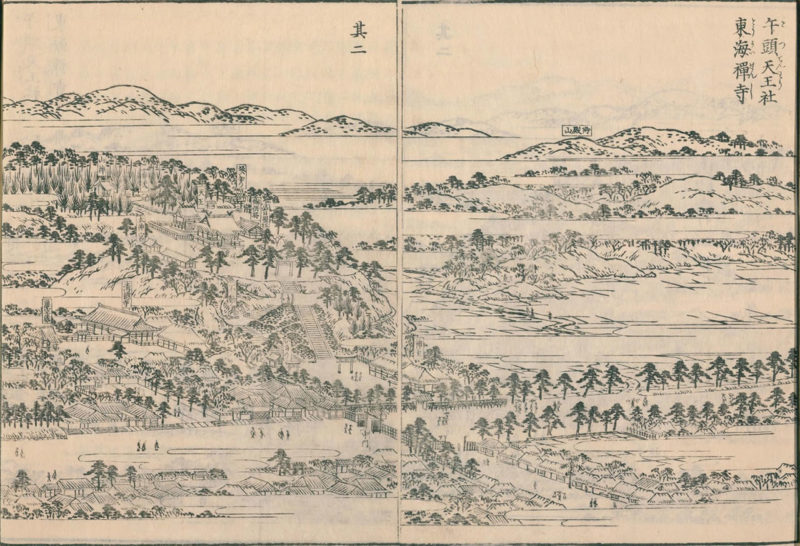

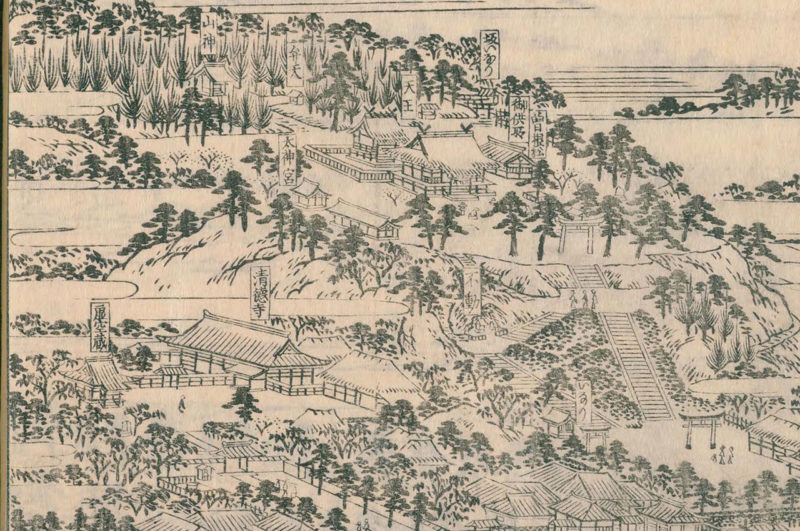

牛頭天王社として描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「牛頭天王社」「東海禅寺」として全6ページに渡って描かれていて、「牛頭天王社」が当社。

当社は最初の2ページに渡り描かれている。

現在と同様に石段の上の高台にあり、本社が「天王」、その横に「坂いなり」とある。

「坂いなり」は境内社の「阿那稲荷神社」。

裏手には「山神」「弁天」、左手には「太神宮」の見る事ができる。

現在「品川富士」と呼ばれる富士塚がある付近には「不動」の文字が見られ、不動尊が祀られており、神仏習合の中で様々な神仏が祀られていた事が窺える。

明治以降の歩み・准勅祭社に指定された一社

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、「品川貴船社」が准勅祭社に指定。

同年、「品川神社」に改称。

同年、「品川神社」に改称。

明治元年(1868)、東京近郊の主だった神社を准勅祭社と定た。

明治天皇が、東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社と制定した事による。

これが後に「東京十社」へと繋がっていく。

明治二年(1869)、富士塚(品川富士)が築造される。

明治三年(1870)、准勅祭社は廃止。

明治五年(1972)、郷社に列する。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

北品川宿・南品川宿など、品川周辺の旧地名が残っている。

大正十一年(1922)、富士塚(品川富士)が現在の場所に移築。

国道15号(現・第一京浜)の建設・拡張に伴う移築であった。

国道15号(現・第一京浜)の建設・拡張に伴う移築であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲の際は戦火を免れている。

社殿も無事であったが現在の社殿は戦後に建て替えられたもの。

昭和三十九年(1964)、旧社殿の老朽化から現社殿が造営。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

現在は東京十社のうちの一社。

また「東海七福神」の大黒天を担っている。

南の天王さん「荏原神社」との関係

明治元年(1868)、准勅祭社に指定。

これが現在の「東京十社」へと基礎となる。

東京23区内の10の神社。

起源は明治維新で制定された「准勅祭社」にある。

昭和五十年(1975)に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、東京23区内の准勅祭社10社を巡る「東京十社巡り」が企画され、これが現在の「東京十社」。

准勅祭社を基礎とした「東京十社」であるが、「荏原神社」は「東京十社」には属していない。

代わりに属しているのが「北の天王さん」こと当社。

この件については、当社と「荏原神社」のどちらが准勅祭社であったのか対立が見られる。

どちらが准勅祭社だったのか。

色々と説があるのだが、個人的にはどちらもそうだった、という説を推したい。

「荏原神社」によると准勅祭社に指定されたのは「品川貴船社」という神社であるため、「荏原神社」が准勅祭社であったとしている。

但し当社も准勅祭社を名乗っており、東京十社に属しているのは当社。

これは古くは「荏原神社」が品川総鎮守であったものの、いつしか2社で品川鎮守となった背景があり、江戸時代の頃から朱印争いなどを繰り広げていた両社ならでは。

目黒川(現在は河川の位置が違う)で品川が南北に分断されていたため、北品川は「品川神社」が鎮守し「北の天王さん」と呼ばれ、南品川は「荏原神社」が鎮守し「南の天王さん」と呼ばれた経緯が深く関わってくる。

「品川神社」と「荏原神社」は2社で品川鎮守を担ったと見る事ができ、 江戸時代の朱印地と同様に両社で准勅祭社に指定された、とも推測できる。

こうした事情もあり「品川神社」と「荏原神社」は古くから少し微妙な関係であるが、2社で品川鎮守なのは間違いなく、どちらも多くの崇敬を集めている。

境内案内

第一京浜沿いに鎮座・見事な双龍鳥居

最寄駅は新馬場駅で、第一京浜沿いに鎮座。

元准勅祭と記された社号碑。

元准勅祭と記された社号碑。

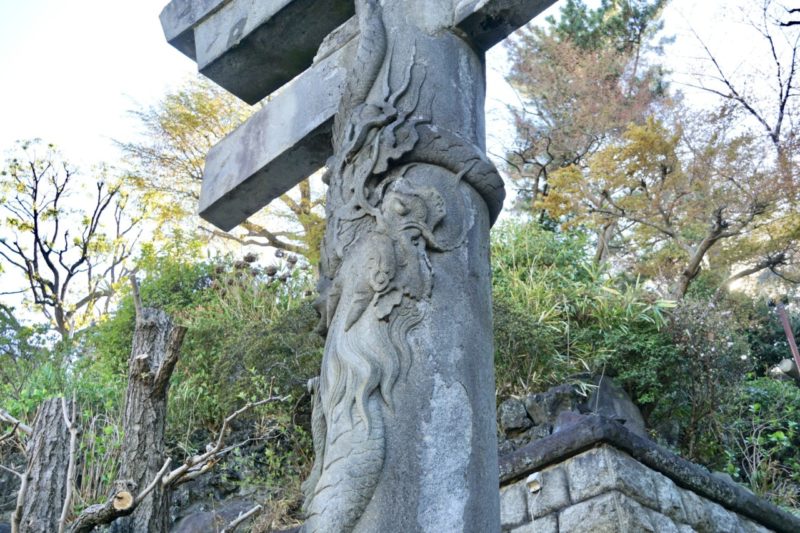

石段の下に立派な一之鳥居が立つ。

石段の下に立派な一之鳥居が立つ。

一之鳥居は石造りの双龍鳥居。

鳥居に見事な龍が彫刻。

鳥居に見事な龍が彫刻。

大正十四年(1925)に建立されたものが現存。

大正十四年(1925)に建立されたものが現存。

左が昇龍。

左が昇龍。

右が降龍。

右が降龍。

双龍が鳥居に美しく巻き付き、参拝者を出迎える。

双龍が鳥居に美しく巻き付き、参拝者を出迎える。

「馬橋稲荷神社」「高円寺」の双龍鳥居と合わせて東京三大鳥居の1つに数えられる事もある。

「馬橋稲荷神社」「高円寺」の双龍鳥居と合わせて東京三大鳥居の1つに数えられる事もある。

一之鳥居の前には一対の狛犬。 大正十四年(1925)奉納で、双龍鳥居と合わせて奉納。

大正十四年(1925)奉納で、双龍鳥居と合わせて奉納。

数多い当社の狛犬の中でも比較的新しい狛犬だが、凛々しく存在感がある。

数多い当社の狛犬の中でも比較的新しい狛犬だが、凛々しく存在感がある。

一之鳥居の左手には大黒天像。

「東海七福神」の大黒天を担うため建立された。

「東海七福神」の大黒天を担うため建立された。

一之鳥居の先には急な石段。

この石段は映画『シン・ゴジラ』のロケ地としても使用され、当社に避難する人々が少しだが映像に映っている。

この石段は映画『シン・ゴジラ』のロケ地としても使用され、当社に避難する人々が少しだが映像に映っている。

江戸時代の狛犬達・都内二番目に古い鳥居

この一対の狛犬が古い。 寛政四年(1792)に奉納。

寛政四年(1792)に奉納。

阿は頭に宝珠を乗せ、吽には角が残り、筋肉隆々の体躯。

阿は頭に宝珠を乗せ、吽には角が残り、筋肉隆々の体躯。

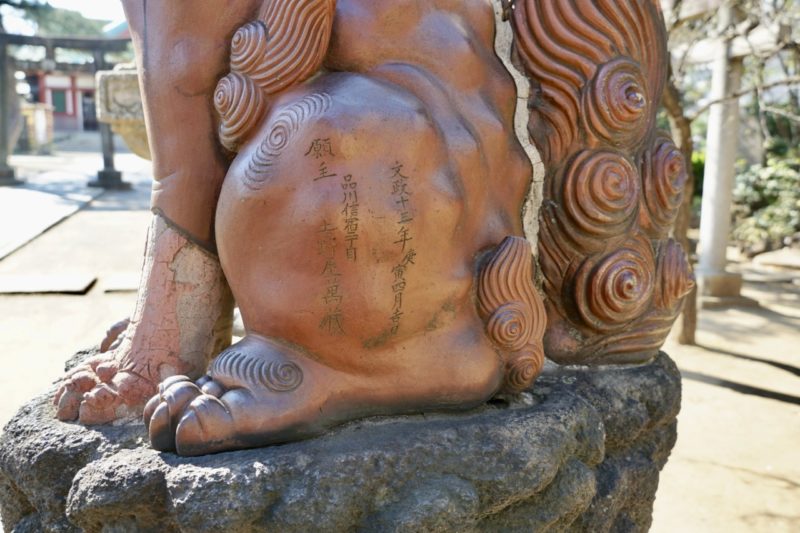

二之鳥居を潜った先には珍しい備前焼の狛犬。 文政十三年(1830)に奉納された陶製の狛犬。

文政十三年(1830)に奉納された陶製の狛犬。

以前は金網で保護されていたのだが、改修も終わり現在はこうして綺麗な姿を見る事ができる。

以前は金網で保護されていたのだが、改修も終わり現在はこうして綺麗な姿を見る事ができる。

造形もよく赤茶色が美しい貴重な狛犬。

造形もよく赤茶色が美しい貴重な狛犬。

その先に三之鳥居。

三之鳥居は慶安元年(1648)に寄進されたもの。

三之鳥居は慶安元年(1648)に寄進されたもの。

三代将軍徳川家光の側近・堀田正盛による奉納。

三代将軍徳川家光の側近・堀田正盛による奉納。

都内では「上野東照宮」の鳥居に次いで2番目に古い鳥居とされる。

都内では「上野東照宮」の鳥居に次いで2番目に古い鳥居とされる。

品川区の指定文化財となっている。

品川区の指定文化財となっている。

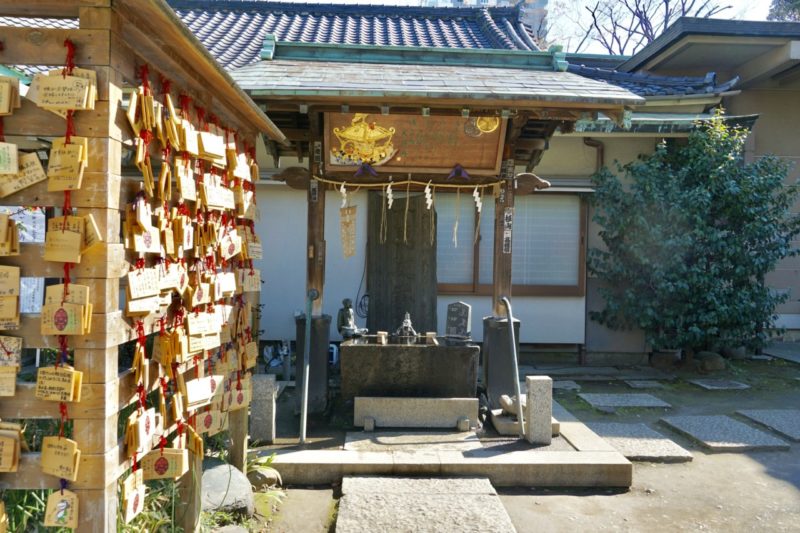

三之鳥居を潜り左手に手水舎。

水盤は三之鳥居と同じく慶安元年(1648)に奉納されたと云う。

水盤は三之鳥居と同じく慶安元年(1648)に奉納されたと云う。

手水舎の屋根に綺麗な絵馬。

手水舎の屋根に綺麗な絵馬。

徳川家康が奉納した「天下一嘗の面」や神輿を描いたもので、徳川将軍家の家紋である葵紋も残されている。

徳川家康が奉納した「天下一嘗の面」や神輿を描いたもので、徳川将軍家の家紋である葵紋も残されている。

戦後に再建された社殿・拝殿前の狛犬

参道の正面に朱色の社殿。

昭和三十九年(1964)に造営された社殿。

昭和三十九年(1964)に造営された社殿。

鉄筋コンクリート造で朱色の社殿。

鉄筋コンクリート造で朱色の社殿。

旧社殿は空襲の戦火から免れたものの、老朽化によって建て替えられた。

旧社殿は空襲の戦火から免れたものの、老朽化によって建て替えられた。

本殿も同様の造り。

本殿も同様の造り。

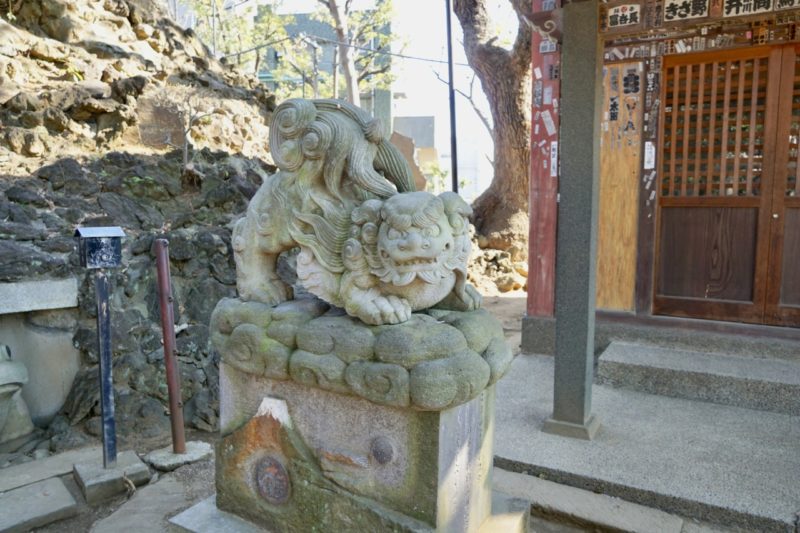

拝殿前に一対の狛犬。 明治十七年(1884)に奉納された狛犬。

明治十七年(1884)に奉納された狛犬。

吽の狛犬は二頭の子獅子が背中や腕に掴まり戯れる。

吽の狛犬は二頭の子獅子が背中や腕に掴まり戯れる。

阿の狛犬は子獅子を抱え、どちらも可愛らしい姿。

阿の狛犬は子獅子を抱え、どちらも可愛らしい姿。

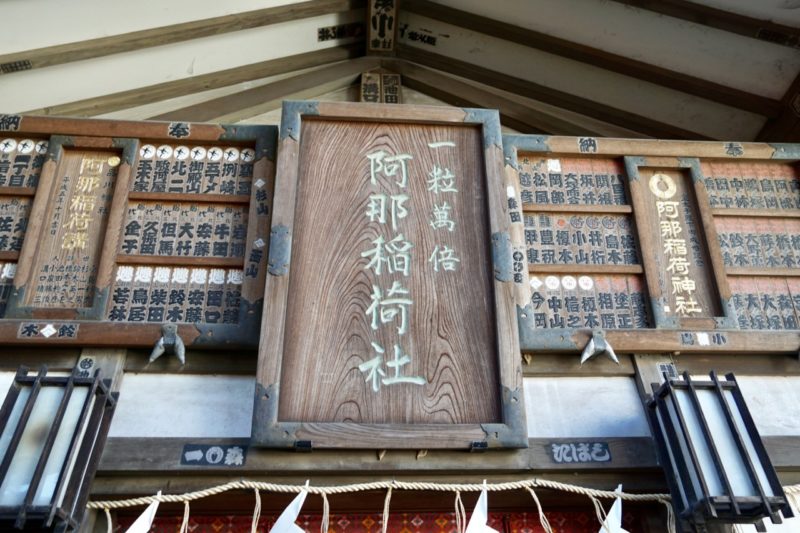

一粒万倍の銭洗い金運スポット・阿那稲荷神社

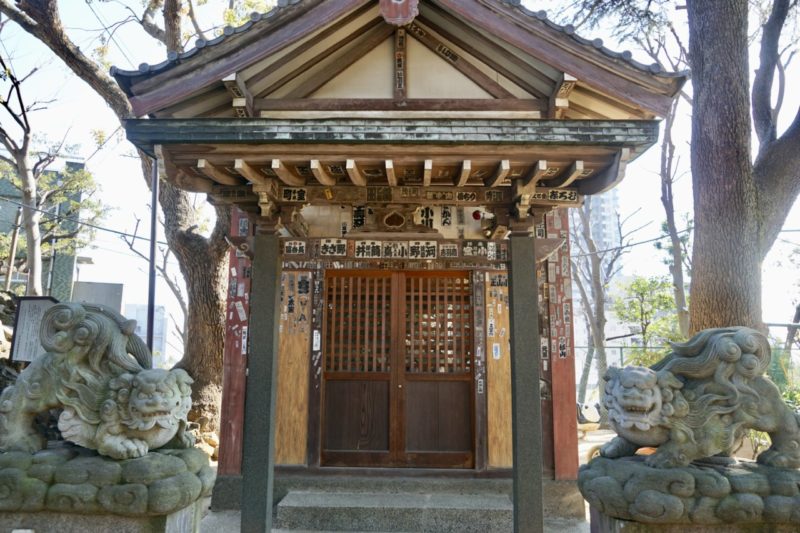

社殿の右手に境内社の阿那稲荷神社(あないなりじんじゃ)。

多くの奉納鳥居が並ぶ一画。

多くの奉納鳥居が並ぶ一画。

鳥居の先・正面にあるのが上社で、右手下には下社も鎮座。

鳥居の先・正面にあるのが上社で、右手下には下社も鎮座。

上社は「天の恵みの霊」を祀る。

上社は「天の恵みの霊」を祀る。

古くから当社に置かれ、多くの崇敬を集めたお稲荷様。

古くから当社に置かれ、多くの崇敬を集めたお稲荷様。

現在は貼られる事が好まれない事が殆どで推奨できないが、千社札の数からも信仰の篤さが伝わる。

現在は貼られる事が好まれない事が殆どで推奨できないが、千社札の数からも信仰の篤さが伝わる。

奉納鳥居は右手にも分岐しており、その先は下り坂。

その途中には多くの神狐像や小祠。

その途中には多くの神狐像や小祠。

その先にあるのが下社。

その先にあるのが下社。

下社は「地の恵みの霊」を祀る。

下社は「地の恵みの霊」を祀る。

上社と下社で「天と地の恵みの霊」が祀られている。

上社と下社で「天と地の恵みの霊」が祀られている。

下社の扁額には一粒萬倍の文字。

下社の扁額には一粒萬倍の文字。

社殿内左手に阿那稲荷神社の祠。

社殿内左手に阿那稲荷神社の祠。

正面には八百萬神社・大國主恵比寿神社・天王白龍辨財天社。

正面には八百萬神社・大國主恵比寿神社・天王白龍辨財天社。

そして左手に一粒萬倍と伝わる泉。

一粒萬倍の泉は銭洗いの泉で、ここで銭を洗うと銭が万倍になると伝えられている。

一粒萬倍の泉は銭洗いの泉で、ここで銭を洗うと銭が万倍になると伝えられている。

よく見ると貨幣の形をして「一粒萬倍」の文字。

よく見ると貨幣の形をして「一粒萬倍」の文字。

金運スポットとして人気が高い。

金運スポットとして人気が高い。

一粒の籾が万倍にも実る稲穂になると云う縁起の良い言葉。

祖霊社・御嶽神社・宝物殿など

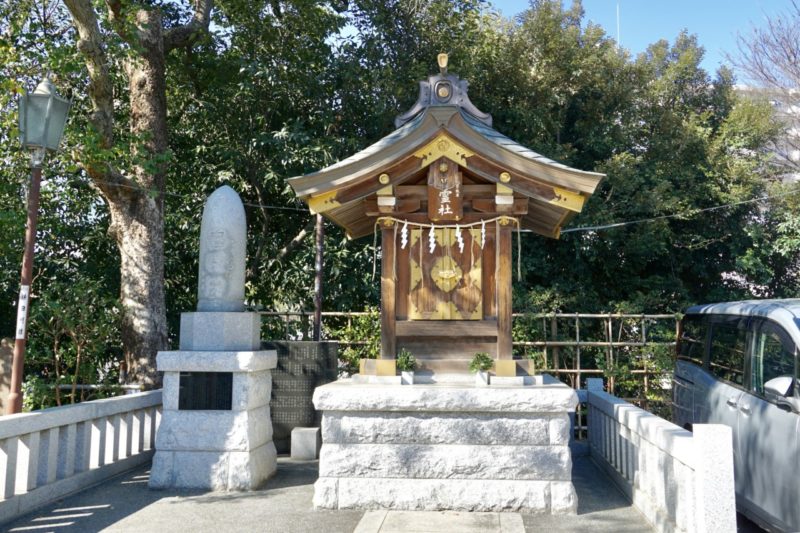

阿那稲荷神社の近くに祖霊社。

左にある砲弾型の忠魂碑は明治四十三年(1910)に奉納されたもの。

左にある砲弾型の忠魂碑は明治四十三年(1910)に奉納されたもの。

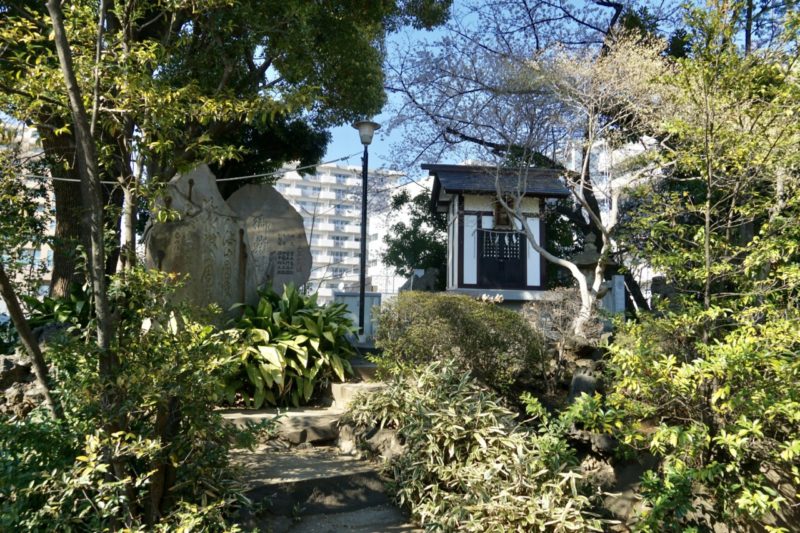

参道の右手には御嶽神社。

木曽御嶽山を祀る御嶽信仰によるもの。

木曽御嶽山を祀る御嶽信仰によるもの。

周囲は岩や草木で整備。

周囲は岩や草木で整備。

社殿前には古い狛犬。

社殿前には古い狛犬。

奉納年は不詳ながら、頭に穴が空いたかっぱ狛犬のため、江戸中期から後期と思われる。

奉納年は不詳ながら、頭に穴が空いたかっぱ狛犬のため、江戸中期から後期と思われる。

頭の上が凹んでいる狛犬の俗称。

都内の江戸中期から後期の狛犬にはこうして頭が凹む狛犬を幾つか見る事ができる。

祭事などに利用されたとみられている。

拝殿の左手には宝物殿。

平時は一般公開はされていないが、特定の期間に当社に残る貴重な品々が公開される。

平時は一般公開はされていないが、特定の期間に当社に残る貴重な品々が公開される。

正月期間

6月の例大祭期間

11月中の土・日・祝

都内最大の富士塚「品川富士」・富士浅間神社

双龍鳥居を潜り石段の途中、左手に富士塚への登拝道。

登拝道入口には鳥居。

登拝道入口には鳥居。

鳥居を潜ってすぐに導きの神・猿田彦大神を祀る小祠。

鳥居を潜ってすぐに導きの神・猿田彦大神を祀る小祠。

その先からは富士山を模した富士塚。

明治二年(1869)に築造。

明治二年(1869)に築造。

大正十一年(1922)に現在地に移築された。

大正十一年(1922)に現在地に移築された。

途中には富士講による碑が石像。

途中には富士講による碑が石像。

高さは約15mあり、都内最大の富士塚「品川富士」と呼ばれる。

高さは約15mあり、都内最大の富士塚「品川富士」と呼ばれる。

年中登拝が可能となっているが、途中はかなり細い登拝道となるので、登拝の際は足元に注意。

年中登拝が可能となっているが、途中はかなり細い登拝道となるので、登拝の際は足元に注意。

この品川富士は品川区指定有形民俗文化財となっている。

この品川富士は品川区指定有形民俗文化財となっている。

登拝すると中々よい見晴らし。

線路の先が旧東海道であり、かつての品川宿を偲ぶ。

線路の先が旧東海道であり、かつての品川宿を偲ぶ。

桜の時期に参拝時は山頂すぐ横に桜が美しく咲いていた。

桜の時期に参拝時は山頂すぐ横に桜が美しく咲いていた。

真横で桜を楽しむ事ができる。

真横で桜を楽しむ事ができる。

富士塚の裏手には富士浅間神社が鎮座。

富士塚と対になる存在。

富士塚と対になる存在。

浅間神社の社殿前に置かれた狛犬も造形や台座が特徴的。

浅間神社の社殿前に置かれた狛犬も造形や台座が特徴的。 平成十六年(2004)に奉納された躍動感ある狛犬。

平成十六年(2004)に奉納された躍動感ある狛犬。

台座には富士山の姿が描かれているのが特徴的。

台座には富士山の姿が描かれているのが特徴的。

富士浅間神社の左手に蛙像。

「ぶじかえる」と交通旅行安全守護として親しまれている。

「ぶじかえる」と交通旅行安全守護として親しまれている。

この横には小さな児童公園。

こうした要素も地域の鎮守として親しまれた証拠だろう。

こうした要素も地域の鎮守として親しまれた証拠だろう。

御朱印・東京十社巡り・東海七福神の大黒天

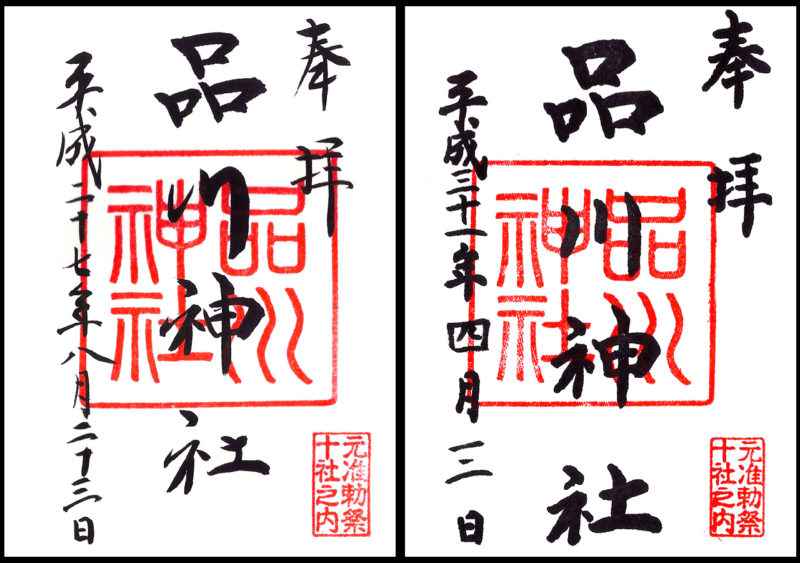

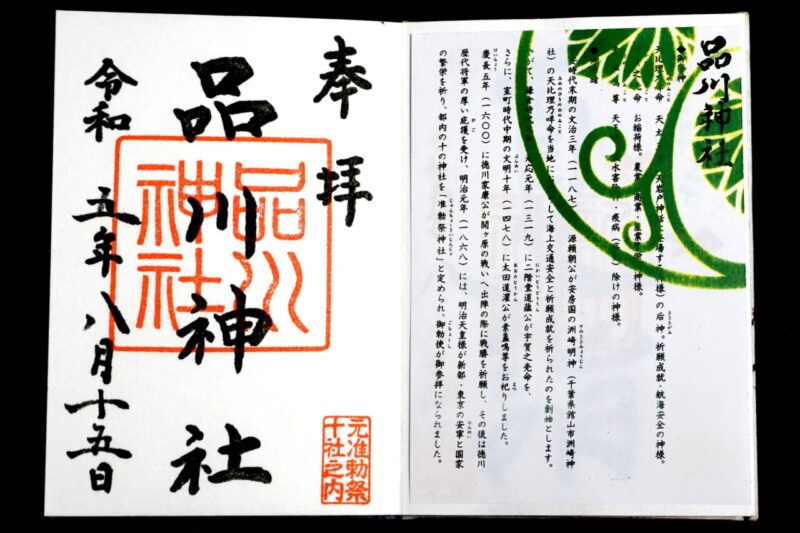

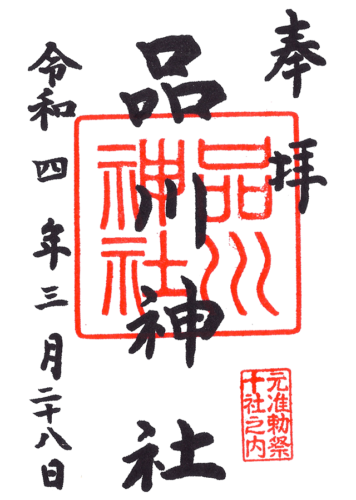

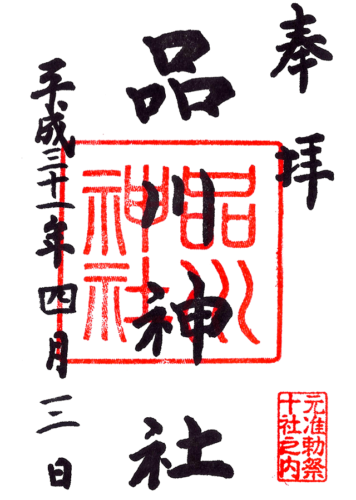

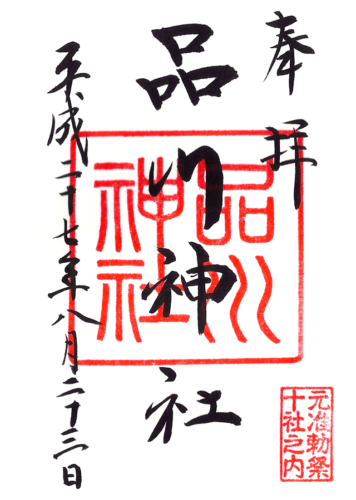

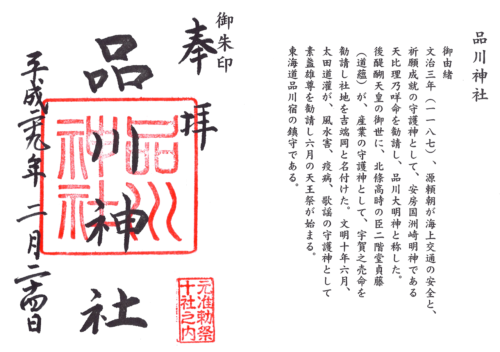

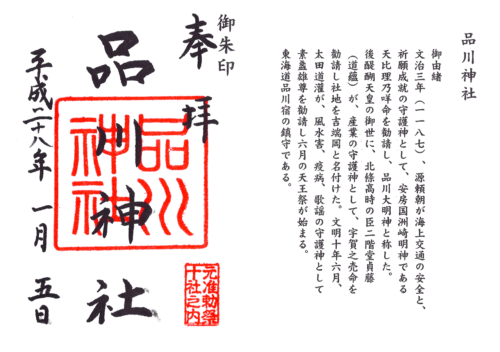

御朱印は「品川神社」の朱印に、右下に「元准勅祭十社之内」の印。

左が2015年に頂いたもので墨書き、2016年以降は右の印判での授与となる。

左が2015年に頂いたもので墨書き、2016年以降は右の印判での授与となる。

2023年終戦の日に頂いた御朱印。

2023年終戦の日に頂いた御朱印。

東京十社巡りの一社を担う。

東京十社巡り専用の御朱印帳を用意するのも良い。

東京十社巡り専用の御朱印帳を用意するのも良い。

東京23区内の10の神社。

起源は明治維新で制定された「准勅祭社」にある。

昭和五十年(1975)に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、東京23区内の准勅祭社10社を巡る「東京十社巡り」が企画され、これが現在の「東京十社」。

6月斎行される「北の天王祭」

毎年6月7日近い金・土・日曜に例大祭が開催。

古くから「北の天王祭」と呼ばれ親しまれている。

大変多くの屋台も立ち並び、品川随一の盛り上がりを見せる。

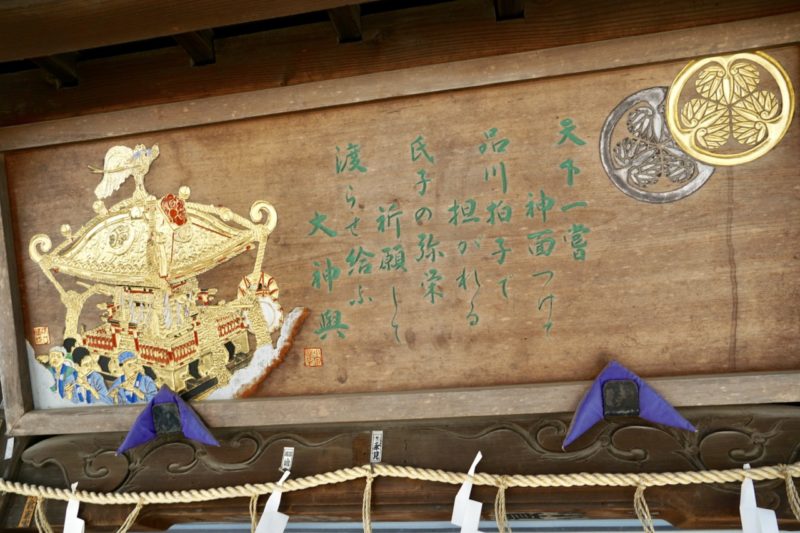

御神輿の屋根に徳川家康奉納の「天下人嘗の面」を付け、品川拍子による緩急。

「天下一嘗 神面つけて 品川拍子で担がれる 氏子の弥栄祈願して 渡らせ給ふ大神輿」。

「天下一嘗 神面つけて 品川拍子で担がれる 氏子の弥栄祈願して 渡らせ給ふ大神輿」。

また例大祭と別日の9月には当社氏子地域で「しながわ宿場まつり」が開催。

花魁道中が行われる事でも知られる。

一昔前は当社の例祭日(北の天王祭)に合わせて、品川宿にて「花魁道中」が実施。

しばらくの間廃止されたものの数年前に復活。

現在は9月に「しながわ宿場まつり」の一環として開催。

当社とは関連性は弱くなってしまっているが、当社からすぐ近い旧東海道で行われる。このお祭りに合わせて参拝みるのもオススメ。

社殿の裏手には板垣退助の墓所

当社の境内ではなく境外と云う形になるが、社殿裏手には板垣退助の墓所がある。

当社に隣接した「東海寺」の寺域であった一画。

当社に隣接した「東海寺」の寺域であった一画。

「東海寺」の塔頭の「高源院」の境内であったが、関東大震災後に「高源院」が世田谷区烏山に移転したことで、当社の社殿裏に墓だけが残されている。

「東海寺」の塔頭の「高源院」の境内であったが、関東大震災後に「高源院」が世田谷区烏山に移転したことで、当社の社殿裏に墓だけが残されている。

自由民権運動の主導者として知られた板垣退助。

板垣退助と妻子の墓が並ぶ。

板垣退助と妻子の墓が並ぶ。

墓石の向いには「板垣死すとも自由は死せず」の石碑があり、これは元内閣総理大臣・佐藤栄作の筆によるもの。

墓石の向いには「板垣死すとも自由は死せず」の石碑があり、これは元内閣総理大臣・佐藤栄作の筆によるもの。

江戸時代の日本の武士、明治時代の政治家。

自由民権運動の主導者で、庶民派の政治家として国民から圧倒的な支持を受けた。

明治十五年(1882)、岐阜で遊説中に暴漢に襲われ負傷。

その際、板垣は出血しながら「吾死スルトモ自由ハ死セン」と発言。

後に「板垣死すとも自由は死せず」という表現で広く浸透した。

大正八年(1919)に逝去し、法名は墓に刻まれた邦光院殿賢徳道圓大居士。

社殿裏が墓所になっているので、当社への参拝と合わせて行ってみるのもよいだろう。

所感

品川の鎮守として広く崇敬を集める当社。

「荏原神社」と共に、南北の天王さんとして品川宿の鎮守を担っていた。

特に当社は徳川将軍家より篤く庇護され、現在は東京十社に数えられる。

品川富士と呼ばれる富士塚は見事であり、いつでも登拝可能なのが嬉しい。

双龍鳥居や備前焼狛犬など珍しいものも多く、規模はそこまで大きくものではないが見所が多数。

戦災を免れた境内ならではの歴史を伝えるとてもよい境内。

6月の例大祭「北の天王祭」は屋台が立ち並び人出も多く非常に盛り上がる。

学生時代は知人によく駆り出されて手伝いに行った記憶があり思い出も多い。

現在も地域から崇敬され続けている良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は社名は墨書きだったが2016年頃より印判での対応となった。

※東海七福神の大黒天を担っているため正月期間(成人の日まで)は大黒天の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 東京十社めぐり

- 東京十社めぐり

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

参拝情報

参拝日:2024/12/19(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/15(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/28(御朱印拝受)

参拝日:2019/04/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/02/24(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2015/08/23(御朱印拝受)

コメント