目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

三田総鎮守の八幡さま・釜鳴神事のお社

東京都港区三田に鎮座する八幡神社。

延喜式内社の小社「薭田神社」に比定される論社の一社。

旧社格は郷社で、三田の総鎮守。

嵯峨源氏渡辺一党の氏神として崇敬を集め、その祖・渡辺綱から「綱八幡」とも称された。

江戸時代には江戸八所八幡宮の一社に数えられ崇敬を集めた。

現在も「釜鳴神事」と云う、全国的にも珍しい特殊神事が1月15日と5月15日に行われるため「釜鳴神事のお社」とも称される。

神社情報

御田八幡神社(みたはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別尊

相殿神:天児屋根命・武内宿禰命

社格等:延喜式内社(小社論社)・郷社

例大祭:8月上旬-中旬

所在地:東京都港区三田3-7-16

最寄駅:田町駅・三田駅・泉岳寺駅

公式サイト:https://mitahachiman.net/

御由緒

和銅二年(709)牟佐志国牧岡に東国鎮護の神として鎮祀され、延喜式内稗田神社と伝えられた。その後寛弘八年(1011)武蔵国三田の地に遷座され、嵯峨現時渡辺一党の氏神として尊崇された。俗に「綱八幡」と称する。江戸開幕のみぎり、僧快尊、元和五年(1619)現在地をトして造営を開始し、寛永五年(1628)八月遷座した。別当は八幡山宝蔵寺と称し天台宗に属する。神仏分離により別当僧復飾し神主職につく(石田弾正)。明治二年九月稗田神社と称号する。同七年一月三田八幡神社と改称し、同三十年四月三田冠称御田の旧名に復し、御田八幡神社と称号するに至った。昭和二十年五月東京大空襲により社殿炎上。同二十九年に氏子各位の協力により復興された。(境内の掲示より)

歴史考察

飛鳥時代創建の古社・式内社「薭田神社」の論社

社伝によると、和銅二年(709)に創建と伝わる。

東国鎮護の神として牟佐志国牧岡に創建したと云う。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、小社に列格する「武蔵国荏原郡 薭田神社」と記載。

これにより当社は延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

いずれにせよ、古くから崇敬を集めた歴史ある古社なのは間違いがない。

久保三田に遷座・嵯峨源氏渡辺一党の氏神

寛弘七年(1011)、武蔵国御田郷久保三田に遷座。

嵯峨源氏渡辺一党の氏神として崇敬を集めた。

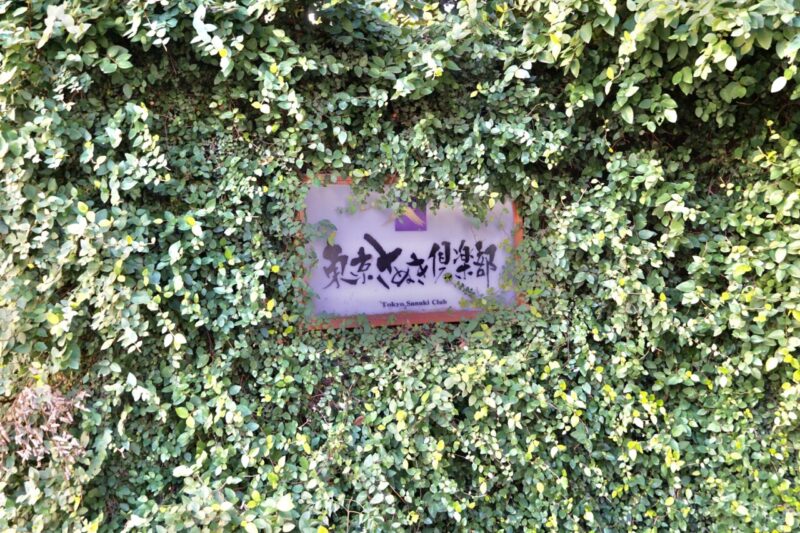

宿泊施設「東京さぬき倶楽部(旧・讃岐会館)」があった付近が旧鎮座地だと伝わっている。

「東京さぬき倶楽部」の敷地内にはそれを伝える石碑が残っていた。

「東京さぬき倶楽部」の敷地内にはそれを伝える石碑が残っていた。

残念ながら施設自体は2020年4月末に閉館していて再開発地区に指定されている。

残念ながら施設自体は2020年4月末に閉館していて再開発地区に指定されている。

一帯を含む三田小山町の再開発計画によって2020年8月末での閉館が予定されていた。

しかし新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令されたこともあり、前倒しする形で2020年4月末に閉館することとなった。

頼光四天王の筆頭である渡辺綱の伝説・綱八幡と称される

現在の三田周辺はかつては嵯峨源氏・渡辺一党の領地であった。

この事から嵯峨源氏・渡辺一党の氏神として崇敬を集めた。

渡辺一党の祖に渡辺綱という人物がいる。

渡辺氏の祖とされる武将。

源頼光(みなもとのよりみつ)の家臣で頼光四天王の筆頭として名を馳せた。

正式な名乗りは源綱であり渡辺源次とも称された。

『今昔物語集』『宇治拾遺物語』『御伽草子』などに名を見る事ができる。

頼光に従い大江山の鬼の棟梁・酒呑童子を退治、京都の一条戻橋上で源氏の名刀「髭切りの太刀」で鬼(茨鬼童子とも)の腕を切り落としたといった逸話で知られる。

このような伝説から渡辺氏の氏神であった当社は、渡辺綱から俗に「綱八幡」と称された。

渡辺綱の伝承から鬼は渡辺姓を恐れたと云い、この事から渡辺姓の人は節分の豆まきが不要といった俗説も伝わる。

江戸時代初期に現在地へ遷座・大火と再建

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

元和五年(1619)、僧・快尊によって社殿の造営が開始される。

寛永五年(1628)、社殿が竣工し現在地へ遷座。

寛文八年(1668)、大火によって社殿が全焼。

寛文十二年(1672)、細川越中守によって社殿が再建。

当時の越中守は、肥後国熊本藩主・細川綱利(ほそかわつなとし)。

大石良雄(大石内蔵助)を始めとした赤穂浪士17人のお預かりを命じられた事でも知られる大名。

その後も三田の総鎮守(高輪や芝浦の一部も含む)として崇敬を集めた。

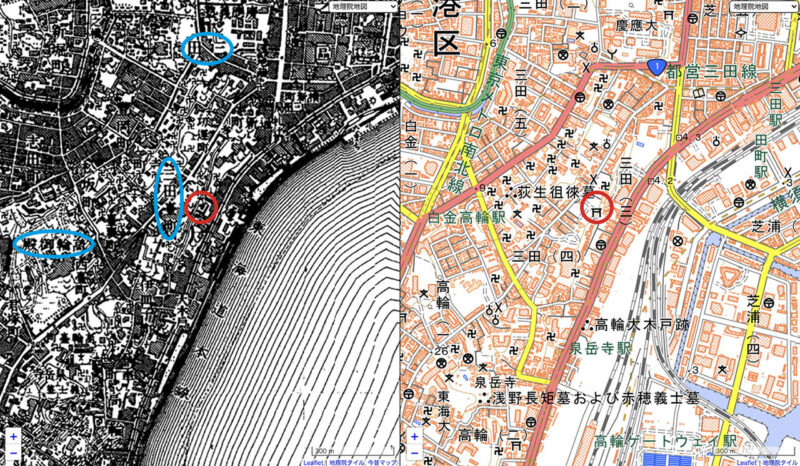

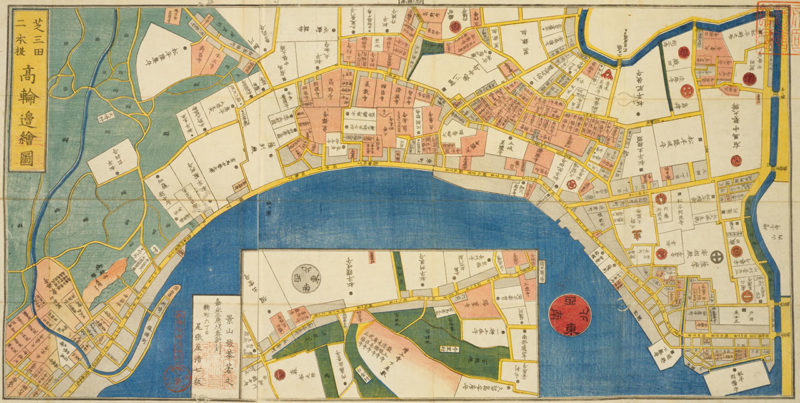

江戸切絵図から見る三田八幡

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の三田・芝・高輪周辺の切絵図。

右が北の地図で当社は図の中央やや右に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「三田八幡」として記されている。

青円で囲ったのが当社の社殿を再建した細川越中守の下屋敷(現・高輪皇族邸付近)。

注目すべきは海岸の近さであろう。

まだ芝浦が埋め立てられていない時代で、当社のすぐ目の前が江戸湾だった事が分かる。

当社の目の前の通りが東海道、その先が江戸湾の海であったため、景勝地としても知られていた。

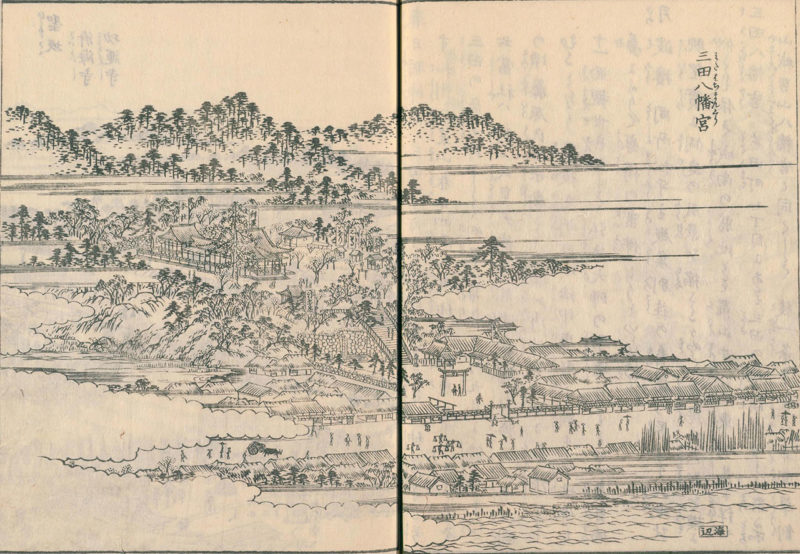

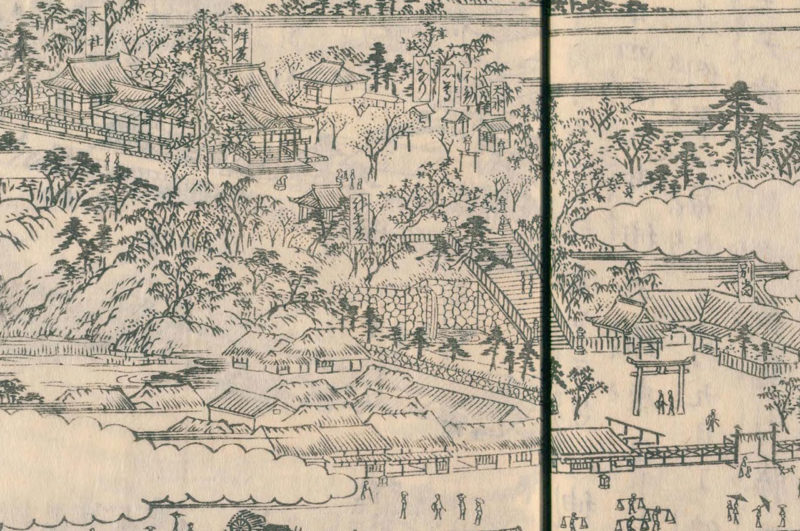

江戸名所図会に描かれた三田八幡宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「三田八幡宮」として描かれているのが当社。

社前を通る街道は主街道である東海道で、現在の第一京浜。

そのすぐ手前が江戸湾の海になっている。

街道沿いに鎮座する当社が大いに崇敬を集めた事が伝わる一枚。

石段の上に鎮座しており規模や配置も現在とあまり変わらない。

自然溢れる鎮守の杜だったことも窺える。

石段の下の右手には別当寺「宝蔵寺」(現・廃寺)の姿も見える。

明治以降の歩み・御田八幡神社へ改称・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、延喜式記載の「稗田神社」に改称。

明治五年(1872)、郷社に列する。

これを機に「稗田神社」から「三田八幡神社」へ改称。

明治三十年(1897)、三田を旧称であった御田に復し「御田八幡神社」に改称。

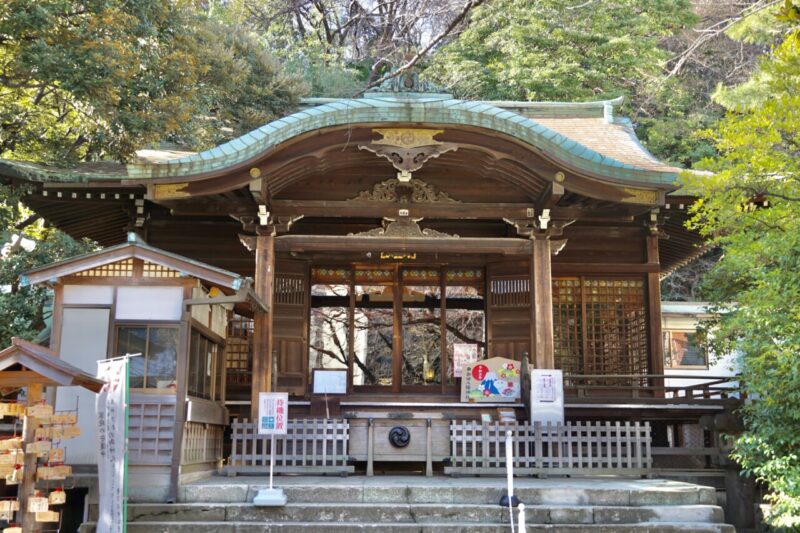

現在の拝殿の扁額には「御田八幡宮」が掲げられている。

現在の拝殿の扁額には「御田八幡宮」が掲げられている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

三田台町や三田の地名も見る事ができ、当社は三田周辺の総鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代に当社を再建した細川越中守の下屋敷は、高輪御殿(現・高輪皇族邸)になっている。

当時もまだ芝浦の埋め立ては行われておらず、海岸が近かった事が窺える。

戦前の当社の様子が分かる貴重な1枚。

立派な灯籠、現在も残る狛犬などの姿も見る事ができる。

写真に写る社殿は旧社殿。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿が焼失。

昭和二十九年(1954)、社殿を再建。

この時の社殿が改修されつつ現存。

この時の社殿が改修されつつ現存。

平成二十一年(2009)、鎮祀1300年記念祭が行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

第一京浜沿いに鎮座・社号の書かれたビル

札の辻交差点近くの第一京浜沿いに鎮座。

社号の書かれた大きなビルが特徴で、第一京浜を通った事がある方ならお馴染みの光景。

社号の書かれた大きなビルが特徴で、第一京浜を通った事がある方ならお馴染みの光景。

ビルの隣に鳥居があり境内となっている。

玉垣で囲われた参道。

玉垣で囲われた参道。

社号碑には「御田八幡神社」の文字。

社号碑には「御田八幡神社」の文字。

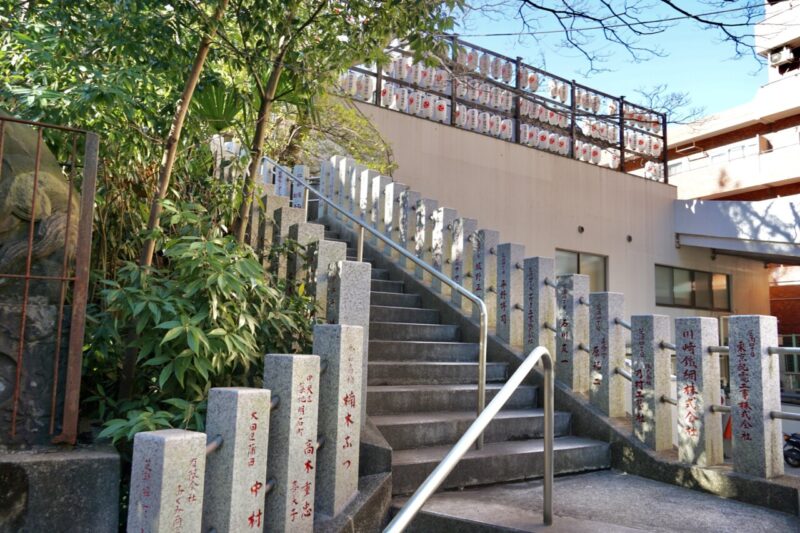

石段・乳飲みの狛犬・元禄年間の古い狛犬

鳥居の先には石段。

『江戸名所図会』にも描かれていた石段。

『江戸名所図会』にも描かれていた石段。

この右手にはやや緩やかになった石段もあり、表参道が男坂、緩やかな坂が女坂。

この右手にはやや緩やかになった石段もあり、表参道が男坂、緩やかな坂が女坂。

石段の下には一対の狛犬。

奉納年代は不詳であるが良い造りの狛犬で、上述した大正時代の古写真にもその姿を残す。

奉納年代は不詳であるが良い造りの狛犬で、上述した大正時代の古写真にもその姿を残す。

おそらく江戸時代のものと思われるが、金網で保護されている。

おそらく江戸時代のものと思われるが、金網で保護されている。

阿吽共に子持ちで阿形の子は乳飲みの姿で愛らしい。

阿吽共に子持ちで阿形の子は乳飲みの姿で愛らしい。

拝殿前に一対の狛犬。

元禄九年(1696)奉納の大変古い狛犬。

元禄九年(1696)奉納の大変古い狛犬。

ずんぐりとした体躯が特徴的。

ずんぐりとした体躯が特徴的。

1600年代の狛犬は珍しく、都内の狛犬でも有数の古さ。

1600年代の狛犬は珍しく、都内の狛犬でも有数の古さ。

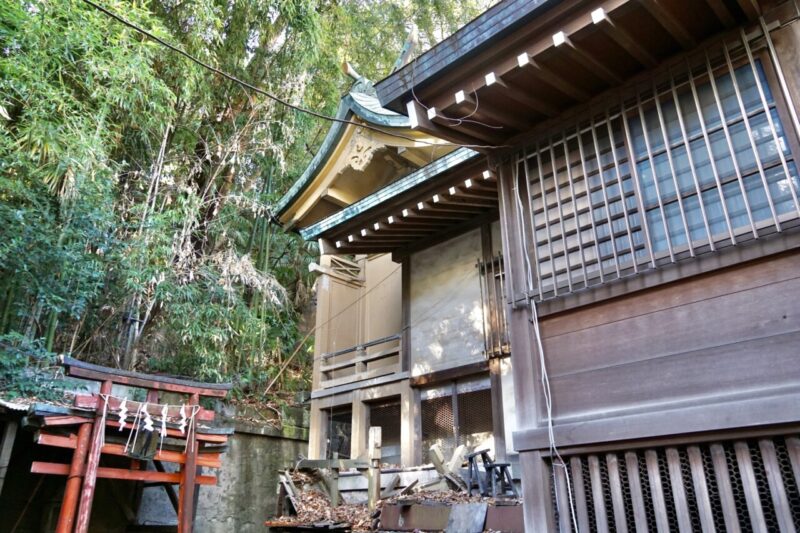

戦後に再建された社殿・鬱蒼とした緑の中に佇む

参道の正面に社殿。

旧社殿は東京大空襲にて焼失。

旧社殿は東京大空襲にて焼失。

現在の社殿は戦後の昭和二十九年(1954)に再建されたもの。

現在の社殿は戦後の昭和二十九年(1954)に再建されたもの。

地域からの崇敬の篤さが伝わる立派な社殿。

地域からの崇敬の篤さが伝わる立派な社殿。

鬱蒼と茂った緑の中に佇み、都会の喧騒を忘れさせてくれる。

鬱蒼と茂った緑の中に佇み、都会の喧騒を忘れさせてくれる。

本殿の裏手は竹林になっていてオフィス街にありながら緑を多く残した境内は大変貴重。

本殿の裏手は竹林になっていてオフィス街にありながら緑を多く残した境内は大変貴重。

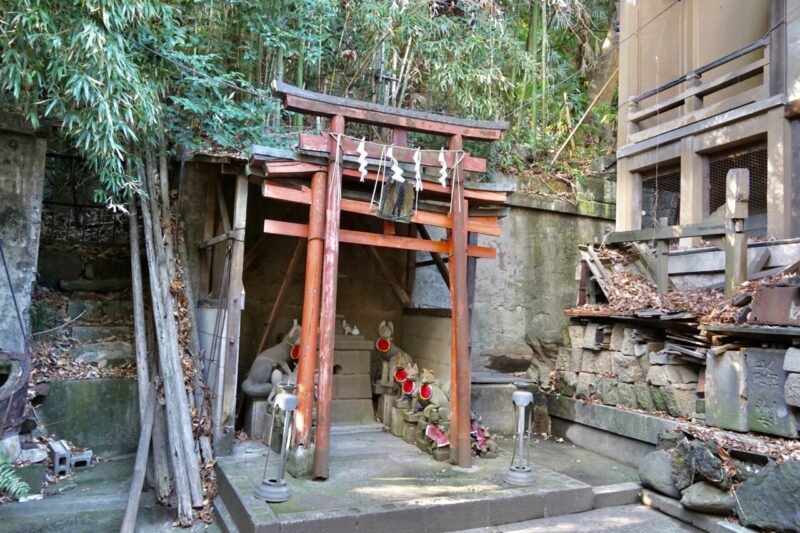

境内社の稲荷神社と御嶽神社・神楽殿前は憩いの場

社殿の左手に境内社。

五光稲荷神社と御嶽神社。

五光稲荷神社と御嶽神社。

別々の鳥居が用意されている。

別々の鳥居が用意されている。

社殿は合殿という形。

社殿は合殿という形。

さらにその奥にも小さな稲荷社が鎮座。

この裏が鬱蒼と茂った竹林となっている。

この裏が鬱蒼と茂った竹林となっている。

境内の左手には神楽殿。

神楽殿の前にベンチが置かれており、近隣住人やビジネスマンの憩いの場となっている。

神楽殿の前にベンチが置かれており、近隣住人やビジネスマンの憩いの場となっている。

日中に参拝するとこちらで休憩されている方やお弁当を食べている方などをよく見かける。

日中に参拝するとこちらで休憩されている方やお弁当を食べている方などをよく見かける。

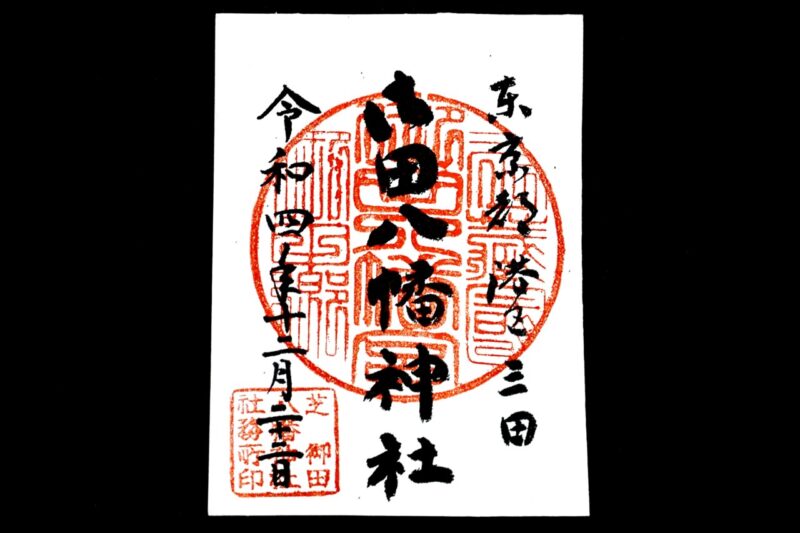

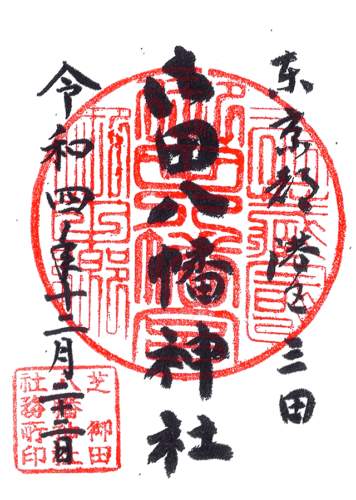

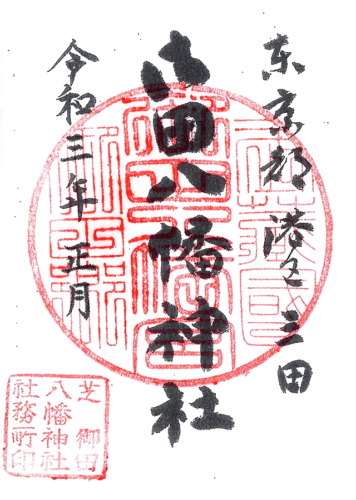

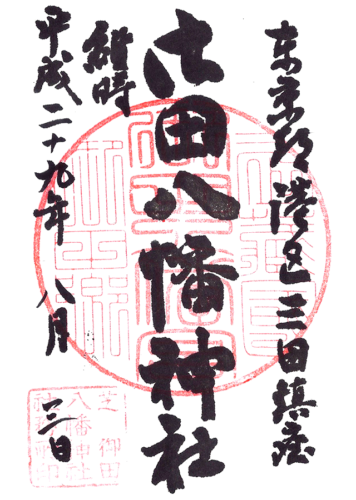

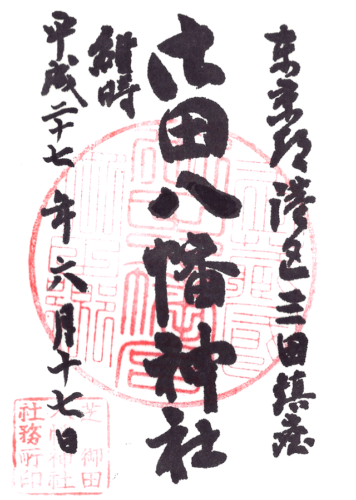

御田郷御田八幡宮と記された御朱印

御朱印は中央に「武蔵国 御田郷 御田八幡宮」と記された大きな朱印。

左下には「芝御田八幡神社社務所印」。

左下には「芝御田八幡神社社務所印」。

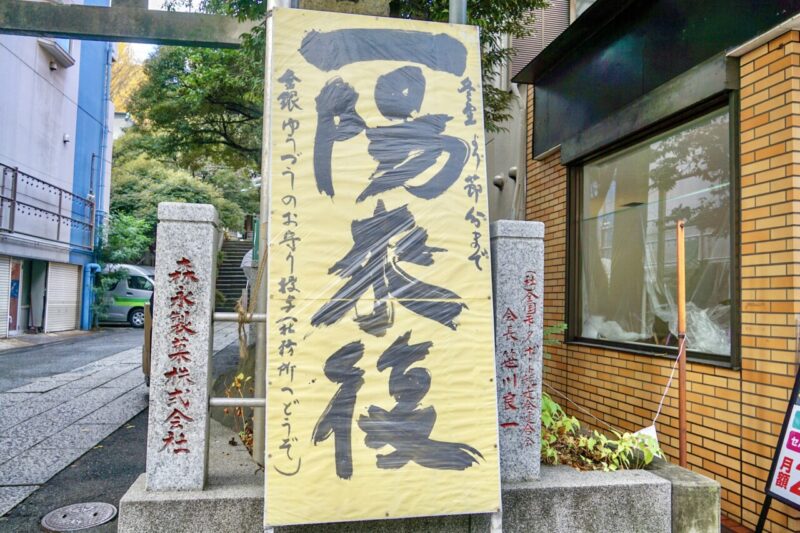

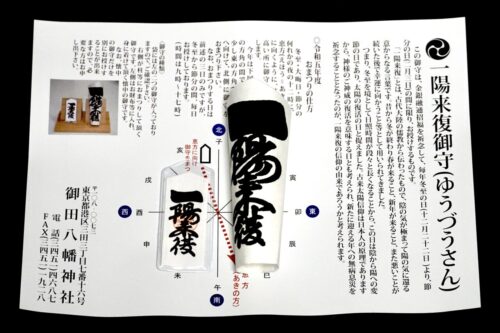

一陽来復御守などの授与品

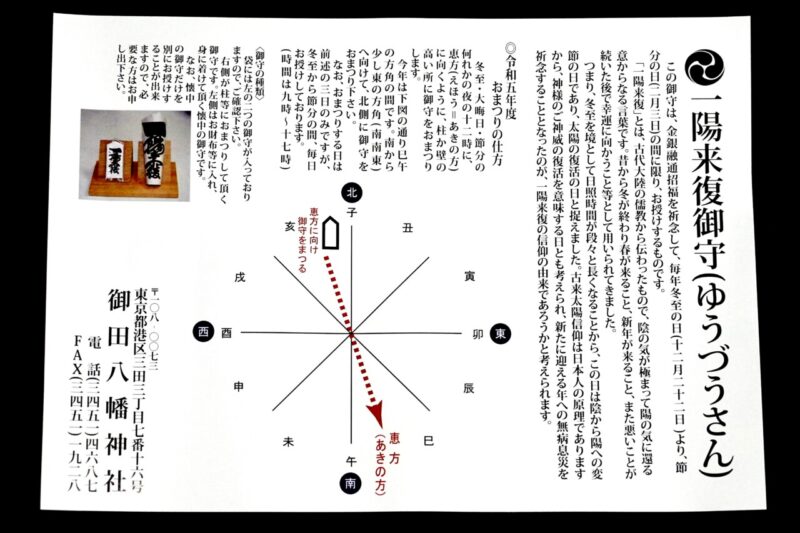

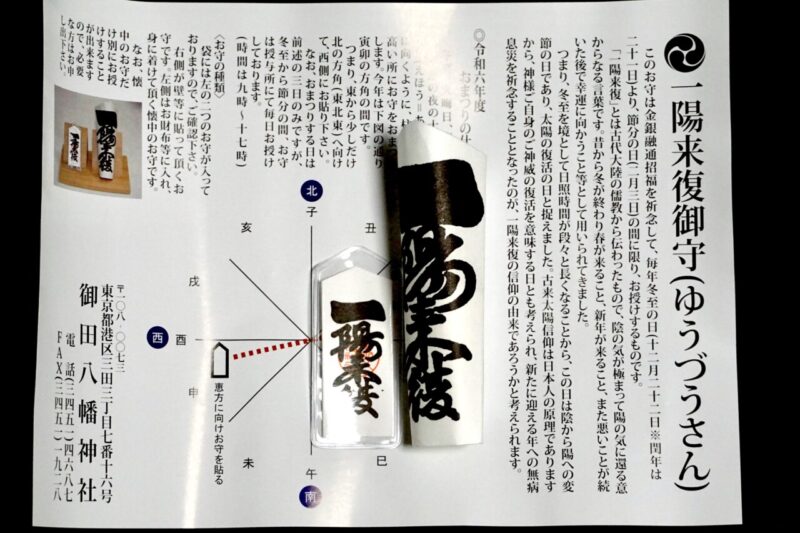

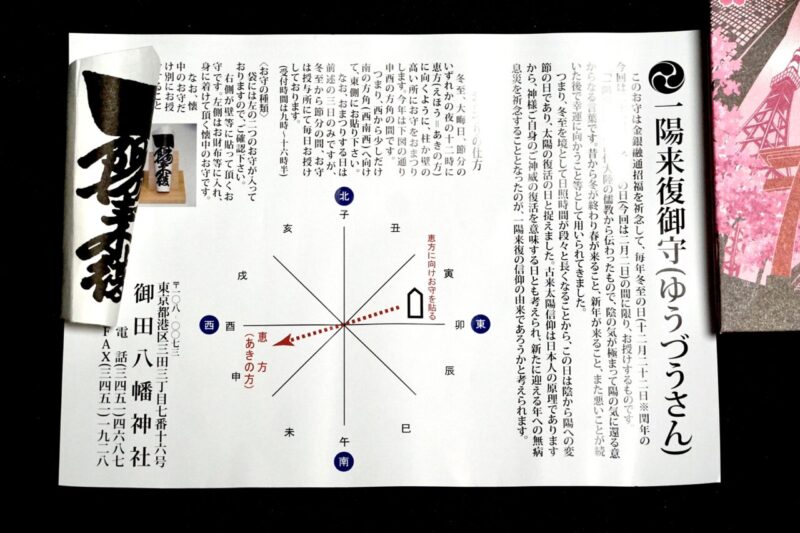

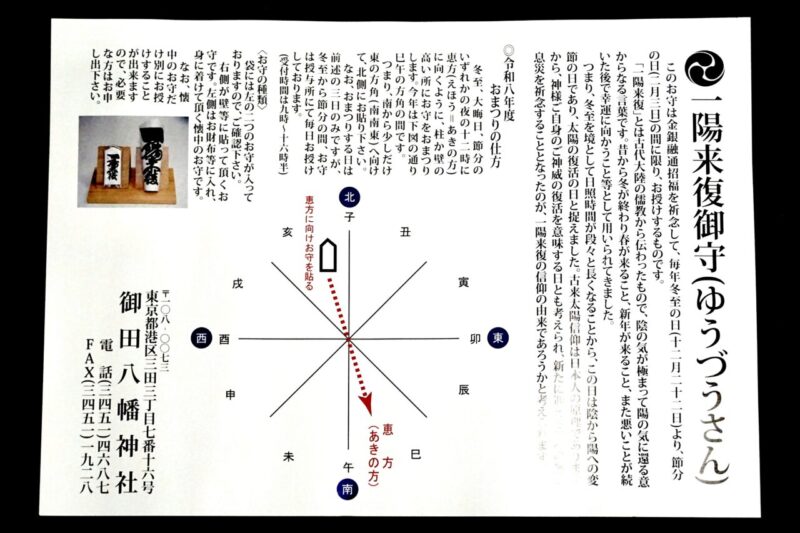

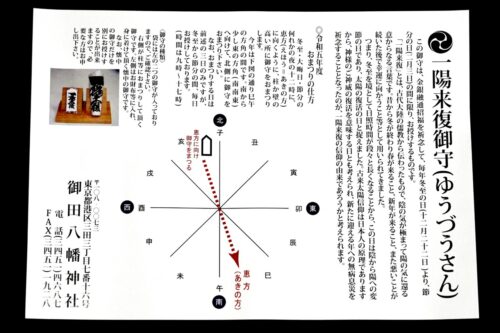

冬至から節分まで限定の授与品として一陽来復御守。

金銀融通の御守(通称:ゆうづうさん)として知られる。

金銀融通の御守(通称:ゆうづうさん)として知られる。

特に「穴八幡宮」の一陽来復御守が有名だが当社でも授与されている。

特に「穴八幡宮」の一陽来復御守が有名だが当社でも授与されている。

一陽来復御守と懐中御守のセット。

一陽来復御守と懐中御守のセット。

その年の祀り方を記した説明書付き。(画像は2022年-2023年のもの)

その年の祀り方を記した説明書付き。(画像は2022年-2023年のもの)

こちらは2023年-2024年版。

こちらは2023年-2024年版。

2024年-2025年版。

2024年-2025年版。

2025年-2026年版。

2025年-2026年版。

易経での冬至を表す言葉。

易経では、6個の陰陽でその月を表していて、旧暦10月は6個が全て陰になる月で、冬至のある旧暦11月は陽が1個現れ、残り5個が陰となる月である。

旧暦11月に陽が1つ現れる事から「一陽」。

冬至に太陽の力が最も弱わり、その後に回復していく事から「来復」。

これが「一陽来復」。

また当社では現在も「釜鳴神事」と云う、全国的にも珍しい特殊神事が行われる。

毎年1月15日と5月15日に行われるため「釜鳴神事のお社」とも称される。

所感

三田の鎮守として崇敬を集める当社。

式内社に比定される神社で、綱八幡と呼ばれたように様々な伝承が残り、古くから崇敬を集めた。

何度かの遷座と社名変更があり、現在は三田の旧称とされる御田を名乗っている。

第一京浜沿いのオフィス街にあり、ビルに挟まれる形での鎮座ではあるが、境内には鬱蒼と茂った緑を残しているため、都会の喧騒を感じさせない清々しい空気の境内となっているのが特徴。

境内にはベンチも設置されており、地元の方々やオフィス街の人々の憩いの場にもなっていて、いつ参拝してもベンチで過ごす方の姿を多く見る事ができる。

都心の大通り沿いにありながら、こうした憩いの場としての鎮守が今も残っているのが喜ばしい。

境内には古い狛犬なども残っていて地域に愛され歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

授与品・頒布品

一陽来復御守

初穂料:1,000円

社務所にて。

※冬至から節分まで限定で授与される金銀融通の一陽来復御守と一陽来復懐中御守のセット。

- 一陽来復御守

- 懐中御守・一陽来復御守

- 懐中御守・一陽来復御守

- 説明書

一陽来復懐中御守

初穂料:400円

社務所にて。

※冬至から節分まで限定で授与される金銀融通の一陽来復御守。

- 一陽来復懐中御守

- 社務所掲示

参拝情報

参拝日:2024/12/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/21(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/01/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/03(御朱印拝受)

参拝日:2015/06/17(御朱印拝受)

Google Maps

コメント