目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 戸越の住宅街に佇む緑に囲まれた境内

- 4体の像が水盤を支える手水舎

- 夢叶うさぎと福分け猿・願い札御朱印も登場

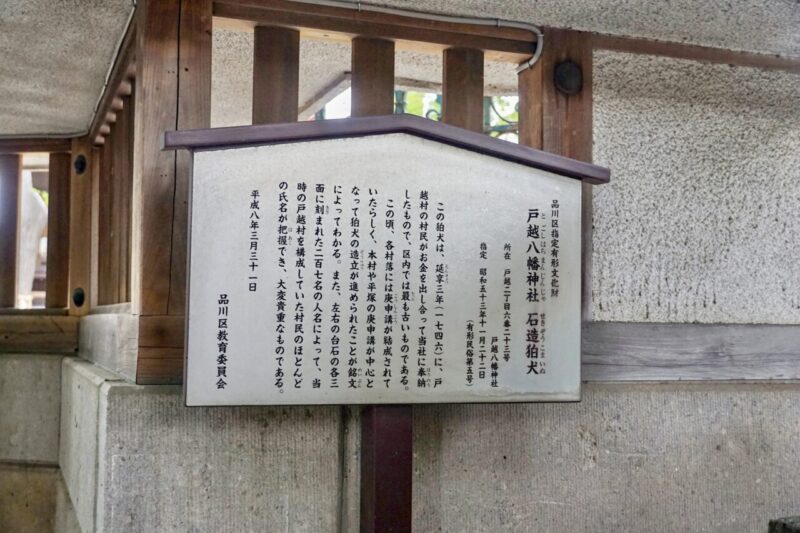

- 品川区最古の石造狛犬

- 幸せの杜・江戸時代の社殿・令和三年に大規模改修

- 令和三年に行われた御鎮座五百年御社殿改修事業の様子

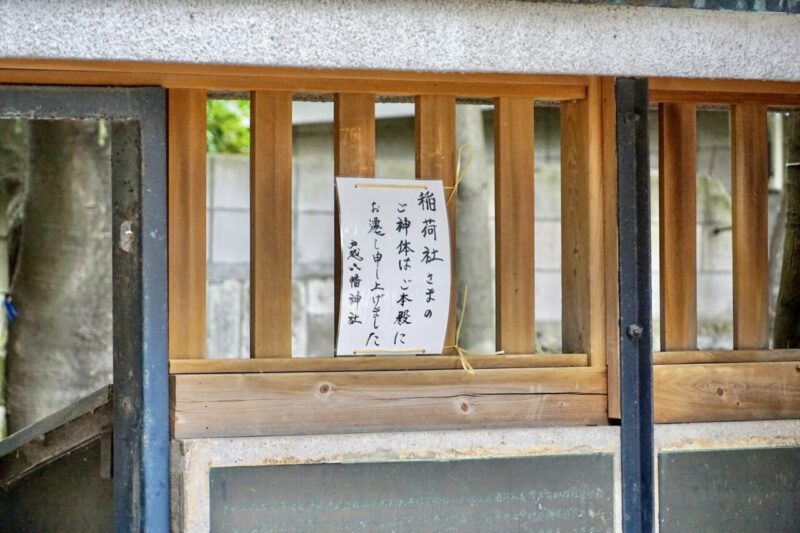

- 末社の春日社と稲荷社は本殿へ合祀・神楽殿など

- ソファーのある境内・輪投げも

- 境内に25年住み着いた三毛猫のみーちゃん

- 大絵馬のミイドラゴンなど

- ニホンミツバチが暮らす御神木のケンポナシ

- 豊富な種類のカラフル御朱印・限定御朱印

- 誕生日の当日限定で頂ける誕生日特別御朱印

- 数多くのオリジナル御朱印帳・昇龍御朱印帳も

- 2023年夏のMADBUNNYコラボ・限定御朱印や授与品も

- 境内には朝粥も楽しめる料理店・四季膳

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

江戸越えのお宮・戸越鎮守の八幡さま

東京都品川区戸越に鎮座する神社。

旧社格は村社で、戸越の鎮守。

正式名称は「八幡神社」であるが、他との区別のため「戸越八幡神社」とさせて頂く。

当社の起源となった「成就庵」について詠んだ古歌にある「江戸越え」が「戸越」の由来とされるため、戸越の地名由来の神社ともされる。

社殿は江戸時代のものが改築されつつ現存。

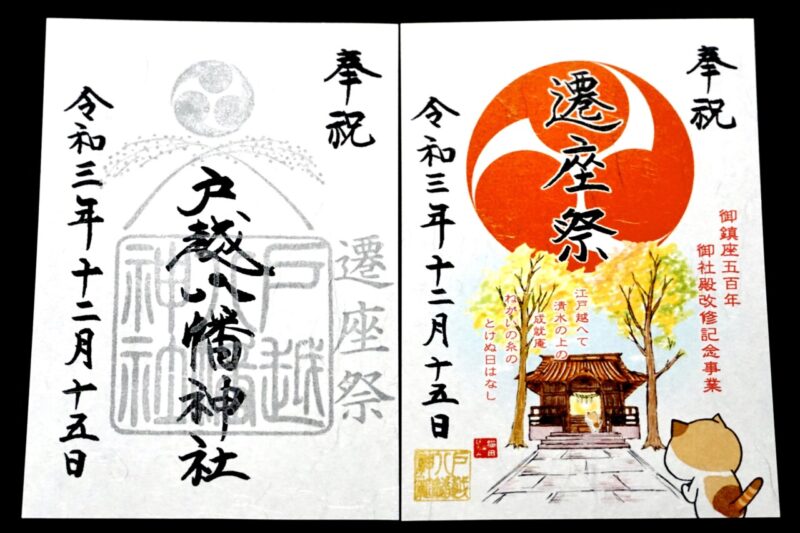

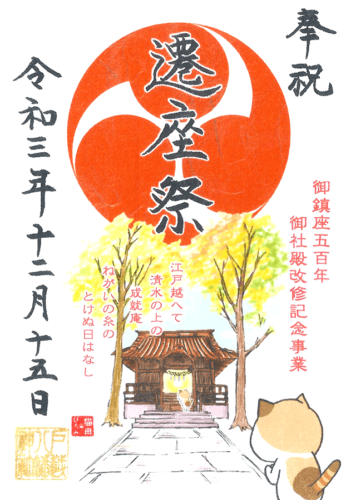

社殿は令和三年(2021)に御鎮座五百年御社殿改修記念事業として12月に遷座祭が行われた。

近年は様々な限定御朱印などを用意している事で知られ一部で人気を博している。

神社情報

戸越八幡神社(とごしはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

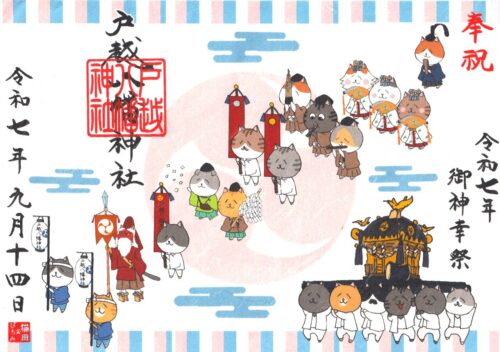

例大祭:9月第2土曜・日曜

所在地:東京都品川区戸越2-6-23

最寄駅:戸越駅・戸越銀座駅・戸越公園駅

公式サイト:https://togoshihachiman.jp/

御由緒

当社は、後柏原天皇の御世、大永六年(1526)八月十五日、村内藪清水の池中より出現した御神像を、行永法師が草庵に奉安して、山城国(京都府)石清水男山八幡宮の御分霊を勧請して倶に祀ったのが創立の起源と伝えられている。

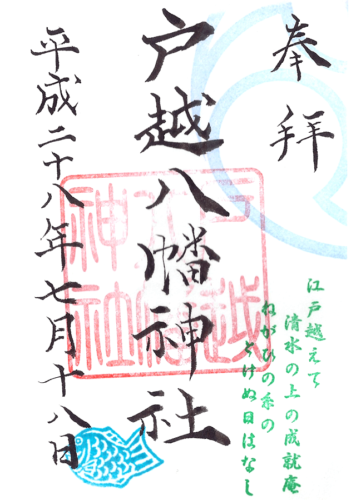

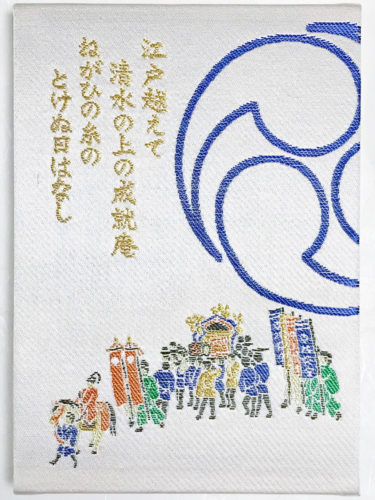

又、古歌に『江戸越えて 清水の上の成就庵 ねがひの糸のとけぬ日はなし』とあり、これが戸越の地名のはじまりとも伝えられている。

[寛永年間刊行の木版本]によれば、この「成就庵は、昔、俗称一本杉の字名のある藪清水の池を控えた庵であった。大永年間に行永法師が諸国行脚をした時にこの庵に立ち寄り、折からの十五夜の月を眺め、時を移しうたた寝した時、夢の中で輝く光が藪清水の池から放たれているのを見たことから、池の中を探し、誉田別命(応神天皇・八幡大神)の御神体の出現を見たので、慎み戴いて草庵に安置奉った。すると近隣の人々はもとより、往来の諸人も諸祈願を乞い願うものが多くなり、『一つとして成就せずということなし』と云われる程になったことから、この草庵を清水の上の成就庵という。」と記されている。

元禄元年(1688)十二月十五日に、宮居を村内の高台にあたる現在の地に遷し、末社に、春日社、稲荷社を建立した。以来、氏子地域(旧戸越村・中略…氏子地域が多数書いてある)の産土神として、居住された幾代もの人々の守り神として、又、我が国文教の祖・殖産の守護神として遍く崇められている。そして厄除け海運の御神慮と供に「こころの故郷」としても親しまれている。境内の樹木は品川区の保存樹木に指定され、特にケンポナシの木は指定天然記念物とされている。

現社殿は欅造入母屋造銅版瓦屋根で安政二年(1855)に創建され、震災、戦災にも免れ都内でも古い木像の建物である。又、社宝の奉納絵馬二十四面と石造狛犬は品川区認定文化財に指定されている。

御本社宮神輿は平成の御大典紀念として、氏子諸氏の奉賛により新調され、御神行祭には【敬神崇祖】の精神にて御祭神並びに我々祖先の御霊を奉安して氏庫内を渡御いたします。(境内の掲示より)

歴史考察

室町時代に八幡大神を祀った草庵

社伝によると、創建は大永六年(1526)と伝わる。

諸国行脚していた行永法師という僧が、村内にある藪清水の池の中より八幡大神(八幡大菩薩)の御神体を発見し、草庵を作り祠を建てて奉安。

山城国「男山八幡宮(現・石清水八幡宮)」から分霊を勧請して、共に祀ったのが始まりと云う。

京都府八幡市に鎮座する神社で、旧称は「男山八幡宮」。

二十二社(上七社)の1社で、「伊勢神宮」(三重県伊勢市)と共に二所宗廟の1社。

八幡信仰の中心的な一社で、日本三大八幡宮の1つとして信仰を集めている。

本殿を含む建造物10棟が国宝に指定。

当時は草庵に祀られており、まだ神社としての形を成してなかったと見られる。

藁・茅などで屋根をふいた小さい家の事。

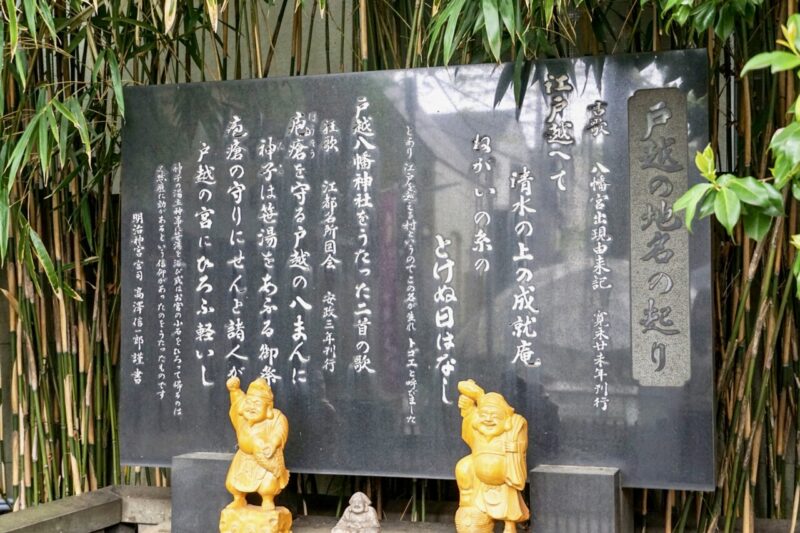

戸越の地名由来となった成就庵

当社の起源となったこの草庵は「成就庵」と呼ばれ地域からの崇敬が大変篤かったと云う。

草庵に人々が祈願するとたちまちに叶うと云われたため「成就庵」と呼ばれ信仰を集めた。

このたちまちに願いが叶うと云う評判を歌った古歌が伝わる。

江戸越えて 清水の上の成就庵 ねがひの糸の とけぬ日はなし

「成就庵」を詠んだとされる古歌で、これが「戸越」の地名由来とされる。

当社にもその旨を記した石碑が残る。

当社にもその旨を記した石碑が残る。

この歌で詠まれているように当地は「江戸越え」の村であった。

これが転じて、江戸越(えどごえ)→戸越(とごえ)→戸越(とごし)となり現在の「戸越」の地名の由来となった。

別当寺・行慶寺によって八幡宮の建立

文禄元年(1593)、「行慶寺」の念誉上人が「成就庵」のある場所に「八幡宮」を建立。

八幡大菩薩の御神体を奉安し、本地仏の阿弥陀如来と共に祀ったと云う。

日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現であるという「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」の考えの中で、神の正体とされる仏を本地仏と呼んだ。

「成就庵」という草庵が「八幡宮」として神社の体裁を整える事となる。

東京都品川区戸越2丁目にある寺院で、現在も当社に隣接する。

当社と同様に「成就庵」を起源とし神仏習合の元で崇敬を集めた。

開山後は「八幡山成就院」を号し、当社の別当寺であった。

現在地へ遷座・新編武蔵風土記稿に記された当社

元禄元年(1703)、「行慶寺」の覚誉上人によって現在の鎮座地へ遷座。

戸越村の鎮守として崇敬を集めた。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(戸越村)

八幡社

除地二段五畝十五歩。村の東にあり。神体は木像にて長五寸許の坐像なり。村内字藪清水と云所より出現すと云傳ふ。勧請の年月詳かならず。村の鎮守にて毎年九月二十八日神楽を奏す。 本社九尺四方前に拝殿あり、四間に二間半。それより二町許の間は雨側に松杉の並木連り、其中央に石の鳥居をたつ。行慶寺別当せり。

戸越村の「八幡社」と記されているのが当社。

「村の鎮守にて」とあるように戸越村の鎮守であった事が記されている。

藪清水より御神体が出現した事も記されており、これが上述の「成就庵」となる。

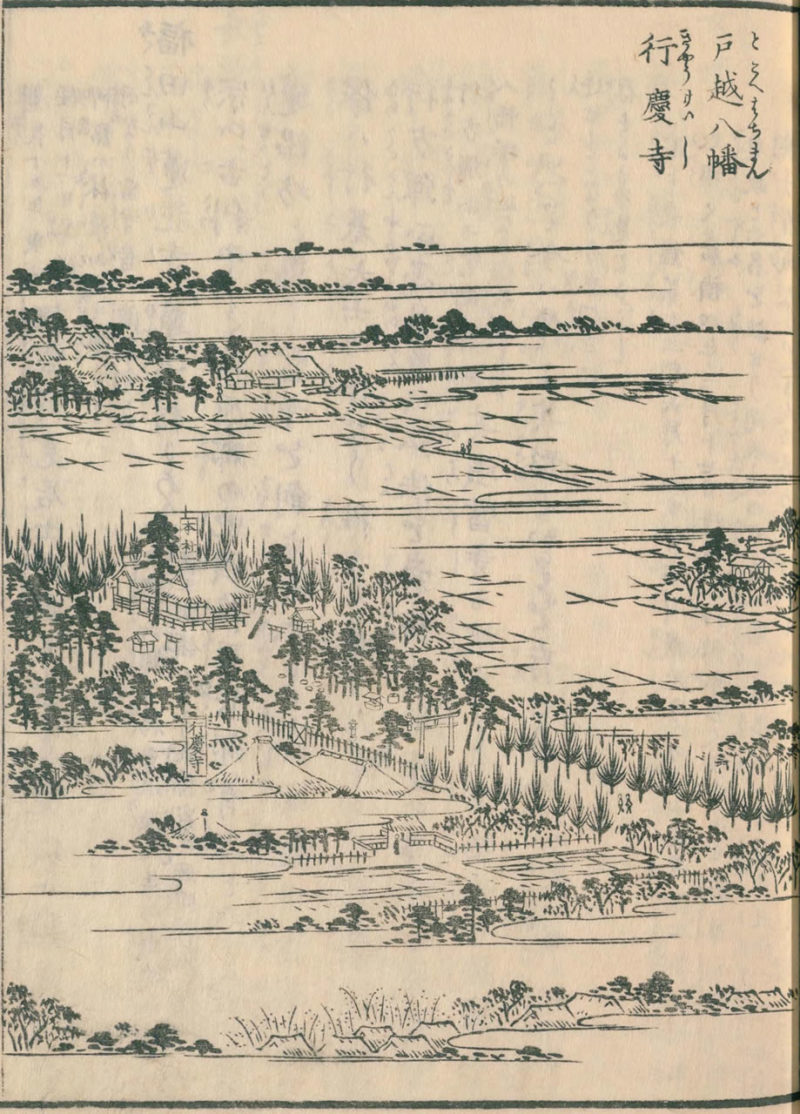

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

当社と別当寺「行慶寺」を描いたもの。

「本社」と描かれているのが当社で、別当寺と現在も位置関係もほぼ変わらない。

現在も同様に長い参道があり境内の規模もあまり変わっていない。

現在の当社の社殿は約200年以上前に建立されたもの。

安政二年(1855)に改築(再建)されたものが現存していると見られており、そのためここに描かれているのは改築前の社殿と思われる。

安政二年(1855)に改築(再建)されたものが現存していると見られており、そのためここに描かれているのは改築前の社殿と思われる。

明治以降の歩み・多くの境内整備

明治になり神仏分離。

当社は戸越村の鎮守として村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制施行により、戸越村・下蛇窪村・上蛇窪村・小山村・中延村の全域と、谷山村の一部(残部は大崎村に編入)が合併して平塚村が成立。

戸越村は平塚村戸越となる。

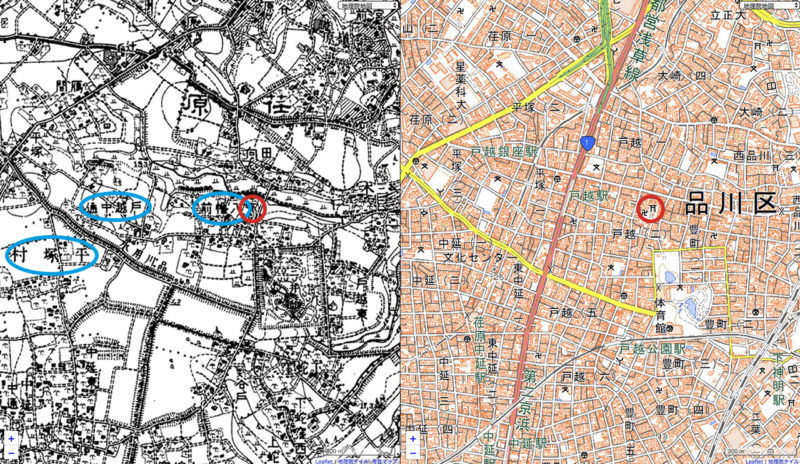

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

平塚村という地名や戸越という地名も見る事ができる。

当時は当社周辺を「八幡前」と呼んでいたようで、これは当然当社に由来する地名であろう。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

関東大震災後、銀座から貰い受けたレンガで再興し戸越銀座が形成される。

こうして関東有数の商店街もでき、当社氏子地域の人口も爆発的に増えていく。

昭和四年(1929)、神楽殿が再建。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では戸越一帯は多くの被害を受けた。

しかし、当社の社殿は関東大震災や東京大空襲といった震災や戦災からも免れている。

昭和四十年(1965)、手水舎が再建。

昭和四十一年(1966)、境内社の稲荷社と春日社が再建。

その後も境内整備が進む。

戸越(戸越1-4丁目)だけでなく、小山台1・2丁目、小山1-3丁目、荏原1・2丁目、平塚1-3丁目、豊町1・2丁目、西品川1丁目一部となっており、旧戸越村一帯の鎮守となっている。

令和三年(2021)、御鎮座五百年御社殿改修事業を開始。

社殿を曳家で後方へ移動する大規模改修工事を実施。

社殿を曳家で後方へ移動する大規模改修工事を実施。

曳家で遷され社頭に広い空間が設けられた。

曳家で遷され社頭に広い空間が設けられた。

境内案内

戸越の住宅街に佇む緑に囲まれた境内

最寄駅の戸越駅からは徒歩3分ほど、戸越の住宅街の一画に鎮座。

戸越銀座商店街からも程近く、文庫の森(公園)も近いため当社に立ち寄る地域の方々も多い。

戸越銀座商店街からも程近く、文庫の森(公園)も近いため当社に立ち寄る地域の方々も多い。

社号碑には「村社 八幡神社」の文字。

社号碑には「村社 八幡神社」の文字。

鳥居を潜ると鬱蒼とした緑溢れる参道が続く。

『江戸名所図会』にもこうした長めの参道が描かれていて、立地などはほぼ変わらない。

『江戸名所図会』にもこうした長めの参道が描かれていて、立地などはほぼ変わらない。

参道の途中には旧別当寺「行慶寺」へ繋がる西鳥居。

参道の途中には旧別当寺「行慶寺」へ繋がる西鳥居。

4体の像が水盤を支える手水舎

比較的長い参道の右手に手水舎。

手水舎の水盤をよく見てみると水盤を支える4体の石像の姿を見る事ができる。

手水舎の水盤をよく見てみると水盤を支える4体の石像の姿を見る事ができる。

中々に貴重な水盤。

中々に貴重な水盤。

あまり目立たぬが貴重なものなので見ておきたい。

あまり目立たぬが貴重なものなので見ておきたい。

例えば「菊名神社」(横浜市港北区菊名)では、水盤を支える4体を「がまんさま」と呼び神社のシンボルとして人気を集めていて、当社の水盤もそれに近いものであろう。

例えば「菊名神社」(横浜市港北区菊名)では、水盤を支える4体を「がまんさま」と呼び神社のシンボルとして人気を集めていて、当社の水盤もそれに近いものであろう。

手水舎の隣にはデジタルサイネージの看板。

参拝方法や御朱印の頂き方の映像が流れてユニーク。

参拝方法や御朱印の頂き方の映像が流れてユニーク。

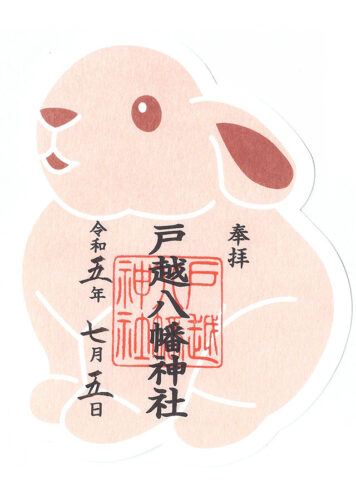

夢叶うさぎと福分け猿・願い札御朱印も登場

手水舎の先、参道に一対の狛犬。

明治六年(1873)奉納の狛犬。

明治六年(1873)奉納の狛犬。

子持ちの阿と玉持ちの吽で穏やかでいながら凛々しい表情。

子持ちの阿と玉持ちの吽で穏やかでいながら凛々しい表情。

参道両脇に可愛らしい像。

右は「夢叶うさぎ」の像。

右は「夢叶うさぎ」の像。

奉賛者の名にはデヴィ・スカルノ氏も。

奉賛者の名にはデヴィ・スカルノ氏も。

こちらは2023年正月の卯年で可愛く装飾されたうさぎ。

こちらは2023年正月の卯年で可愛く装飾されたうさぎ。

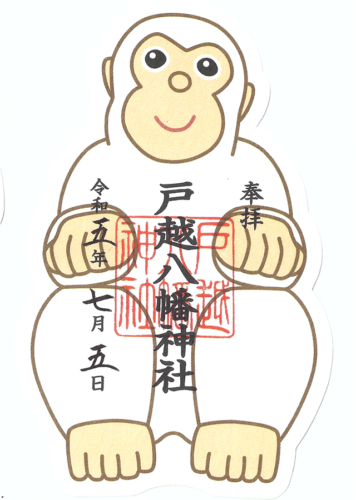

左は「福分け猿」の像で陛下御即位を祝して令和元年(2019)10月に設置。

左は「福分け猿」の像で陛下御即位を祝して令和元年(2019)10月に設置。

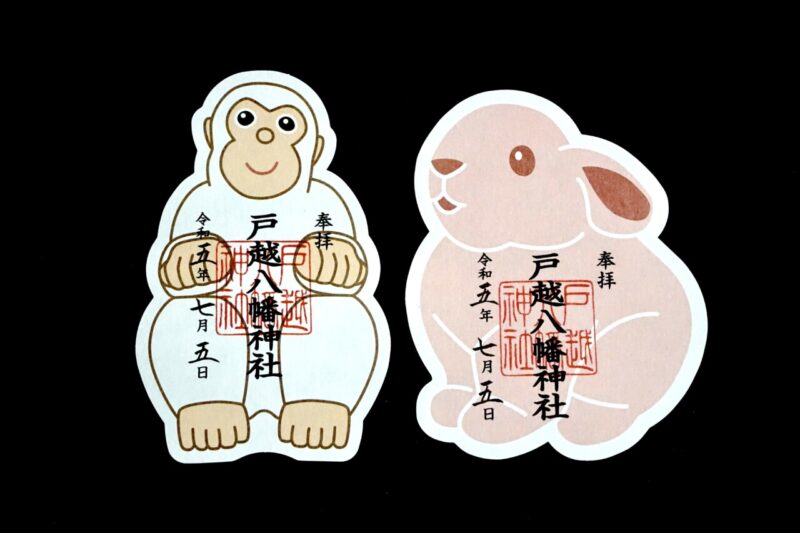

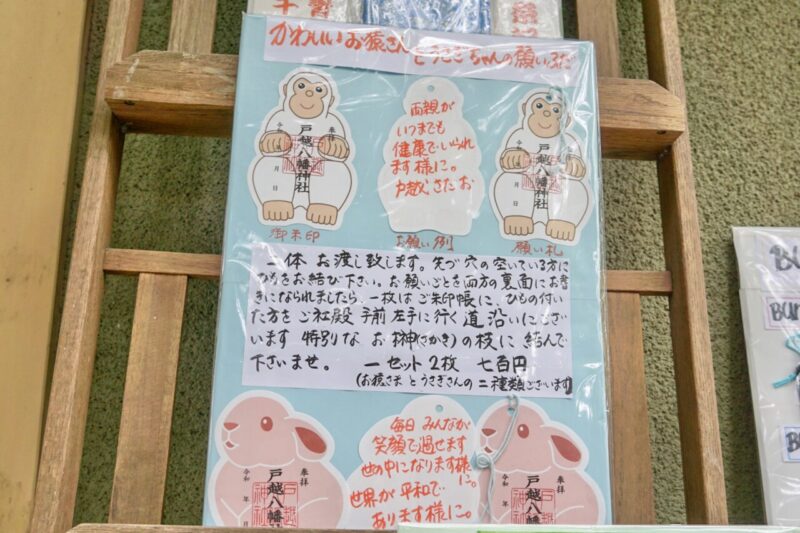

2023年6月より願い札御朱印の授与を開始。

夢叶うさぎ・福分け猿をモチーフにした御朱印。

夢叶うさぎ・福分け猿をモチーフにした御朱印。 それぞれ2枚一組になっていて片方は願い事を書いて榊へ、もう片方は御朱印帳へ。

それぞれ2枚一組になっていて片方は願い事を書いて榊へ、もう片方は御朱印帳へ。 ユニークな試みの御朱印。

ユニークな試みの御朱印。 案内などはこちらの掲示をご覧頂きたい。

案内などはこちらの掲示をご覧頂きたい。品川区最古の石造狛犬

門の手前には一対の狛犬。

延享三年(1746)奉納の古い狛犬。

延享三年(1746)奉納の古い狛犬。

江戸中期らしいユニークなお顔。

江戸中期らしいユニークなお顔。

品川区最古の狛犬とされている。

品川区最古の狛犬とされている。

江戸中期に多く見られる江戸尾立ち。

江戸中期に多く見られる江戸尾立ち。

品川区にある数多くの狛犬の中で現存する最古の狛犬。

品川区にある数多くの狛犬の中で現存する最古の狛犬。

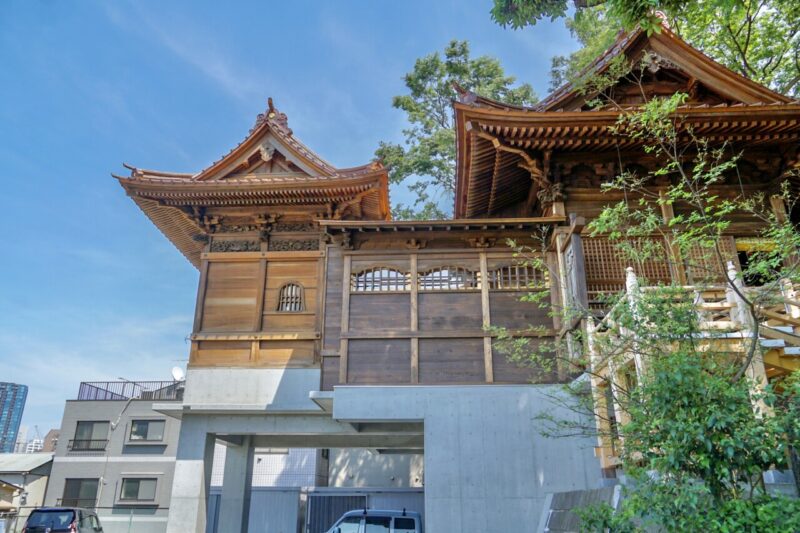

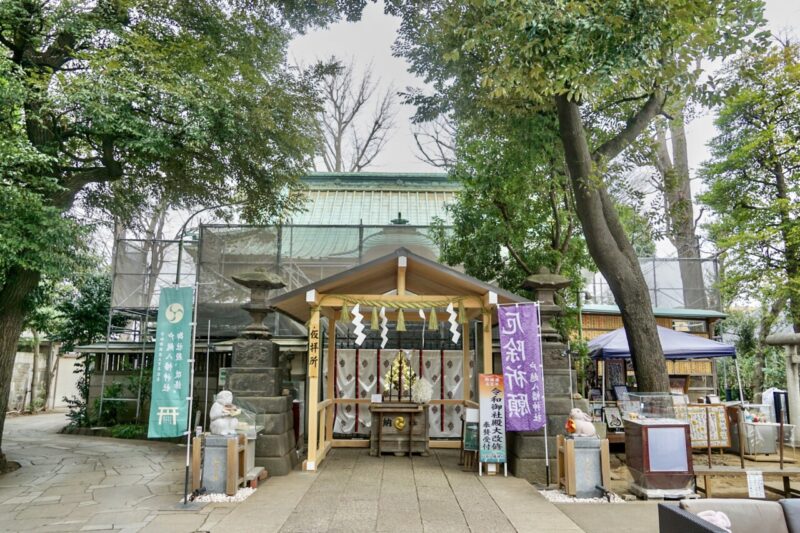

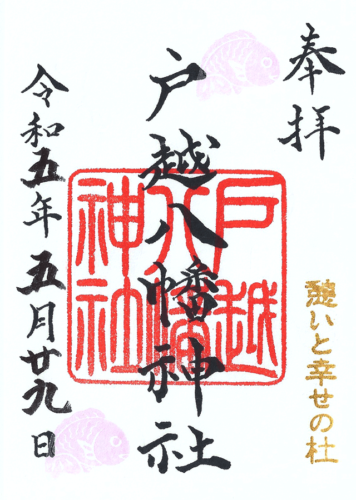

幸せの杜・江戸時代の社殿・令和三年に大規模改修

参道の途中に門。

その先に広い空間があり前に社殿。

その先に広い空間があり前に社殿。

幸せの杜と称される。

幸せの杜と称される。

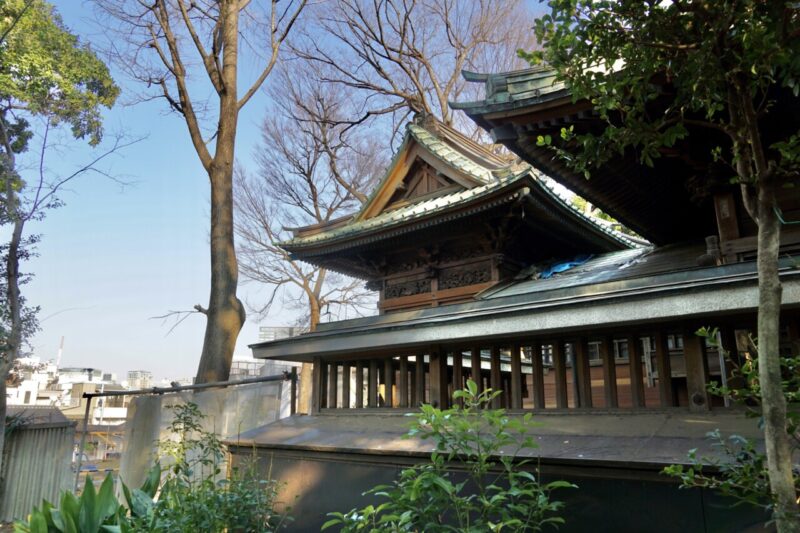

社殿は今から200年以上前の江戸時代に建立されたと見られている。

安政二年(1855)に改築された社殿が幾度かの改築を経て現存。

安政二年(1855)に改築された社殿が幾度かの改築を経て現存。

令和三年(2021)には大規模な改修工事が行われた。

令和三年(2021)には大規模な改修工事が行われた。

曳家で社殿を後方へ移し石段を設けて高い位置に鎮座。

曳家で社殿を後方へ移し石段を設けて高い位置に鎮座。

風格のあるとてもよい社殿が更に広く感じる形に。

風格のあるとてもよい社殿が更に広く感じる形に。

拝殿には精緻な彫刻が彫られており実に見事なもの。

拝殿には精緻な彫刻が彫られており実に見事なもの。

木鼻にも龍が施されていて、状態よく維持されていて素晴らしい。

木鼻にも龍が施されていて、状態よく維持されていて素晴らしい。

社殿の地下エリアや周囲は令和八年(2026)まで時間をかけてゆっくり整備される予定。

社殿の地下エリアや周囲は令和八年(2026)まで時間をかけてゆっくり整備される予定。

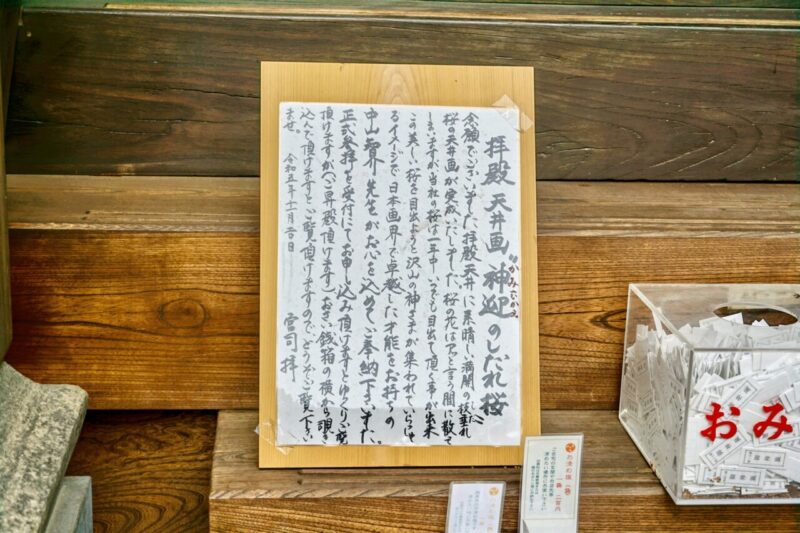

令和五年(2023)11月には拝殿に天井画が奉納。

拝殿内なので撮影していないが枝垂れ桜の天井画で参拝後に覗き込んでみるのもよいと思う。

拝殿内なので撮影していないが枝垂れ桜の天井画で参拝後に覗き込んでみるのもよいと思う。

令和三年に行われた御鎮座五百年御社殿改修事業の様子

江戸時代の社殿が現存する当社。

御鎮座五百年を迎えるにあたり令和三年(2021)より社殿の改修事業を開始。

平成三十年(2018)より事業内容が公開され奉賛の募集が開始。

令和三年(2021)の2月中旬より社殿の大改修を着工。

社殿の改修のみではなく、本殿の後方に曳家で社殿を移す。

社殿の改修のみではなく、本殿の後方に曳家で社殿を移す。

木があるためそのまま曳家はできず、拝殿・幣殿(新築)・本殿で三分割し90度回転させてから曳家で移して再び戻すと云う大変大掛かりな職人技。

木があるためそのまま曳家はできず、拝殿・幣殿(新築)・本殿で三分割し90度回転させてから曳家で移して再び戻すと云う大変大掛かりな職人技。

境内には完成予想模型も公開。

現在の社殿のある場所から後方へ社殿が移るのがよく分かる。

現在の社殿のある場所から後方へ社殿が移るのがよく分かる。

石段の上に社殿が設けられる形に。

石段の上に社殿が設けられる形に。

令和三年(2021)の2月中旬よりいよいよ改修事業を開始。

こちらは3月に撮影したもので仮拝所が設けられていた。

こちらは3月に撮影したもので仮拝所が設けられていた。

6月参拝時には既に曳家で社殿は後方へ。

宮大工の職人芸によって移された社殿。

宮大工の職人芸によって移された社殿。

木を伐採せずその間を通す形で後方へ移動。

木を伐採せずその間を通す形で後方へ移動。

高さのある位置に移されていて石段の上に社殿が鎮座する形に。

高さのある位置に移されていて石段の上に社殿が鎮座する形に。

そして12月15日に竣工・遷座祭を斎行。

翌日より一般参拝が可能となった。

翌日より一般参拝が可能となった。

まだ周囲の工事は続くが美しい江戸時代の社殿が蘇った。

まだ周囲の工事は続くが美しい江戸時代の社殿が蘇った。

令和三年(2021)に改修される前の社殿の様子を記録として残す。(2020年2月撮影)

本殿の後方に曳家で社殿を移す大改修。

本殿の後方に曳家で社殿を移す大改修。 本殿には拝殿同様に精緻な彫刻が施されている。

本殿には拝殿同様に精緻な彫刻が施されている。 こうして状態よく維持されているのも氏子崇敬者による崇敬の賜物であろう。

こうして状態よく維持されているのも氏子崇敬者による崇敬の賜物であろう。末社の春日社と稲荷社は本殿へ合祀・神楽殿など

大改修前は拝殿の両脇に末社が2社。

右手にあったのが春日社。

右手にあったのが春日社。

左手にあったのが稲荷社。

左手にあったのが稲荷社。

改修工事にあたり現在は本殿に合祀されている。

改修工事にあたり現在は本殿に合祀されている。

境内右手に忠魂社。

その右手に立派な神輿庫。

その右手に立派な神輿庫。

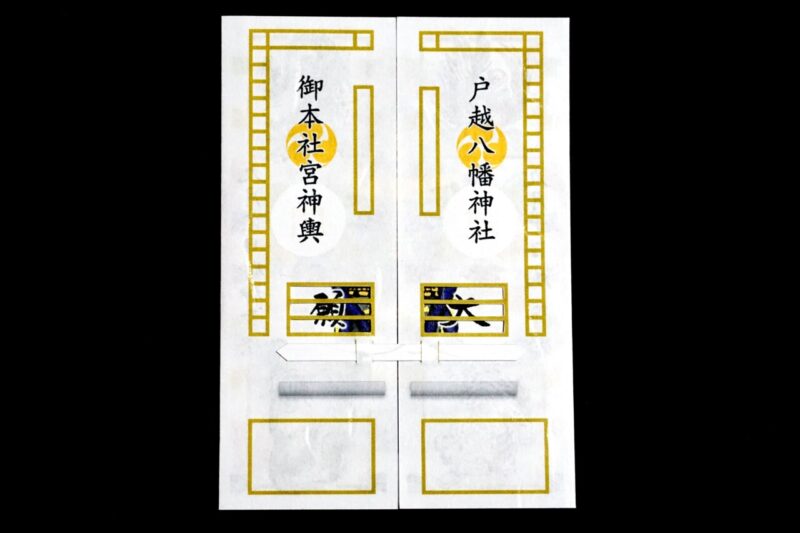

神輿庫に納められた宮神輿。

神輿庫に納められた宮神輿。

そして神楽殿と並ぶ。

そして神楽殿と並ぶ。

最近は神楽殿は開いている事が多い。

最近は神楽殿は開いている事が多い。

ひなまつり時期には雛人形も。

ひなまつり時期には雛人形も。

ソファーのある境内・輪投げも

当社の境内にはソファーが置かれているのが特徴的。

参拝者や御朱印など待機するために設けられた空間。

参拝者や御朱印など待機するために設けられた空間。

御朱印や神社関係の雑誌なども置いてあるので、参拝者は手に取りくつろぐ事ができる。

御朱印や神社関係の雑誌なども置いてあるので、参拝者は手に取りくつろぐ事ができる。

ソファーなどがある一画には輪投げコーナーも。

子供も楽しめる一画で、こういった施策もよいものだと思う。

子供も楽しめる一画で、こういった施策もよいものだと思う。

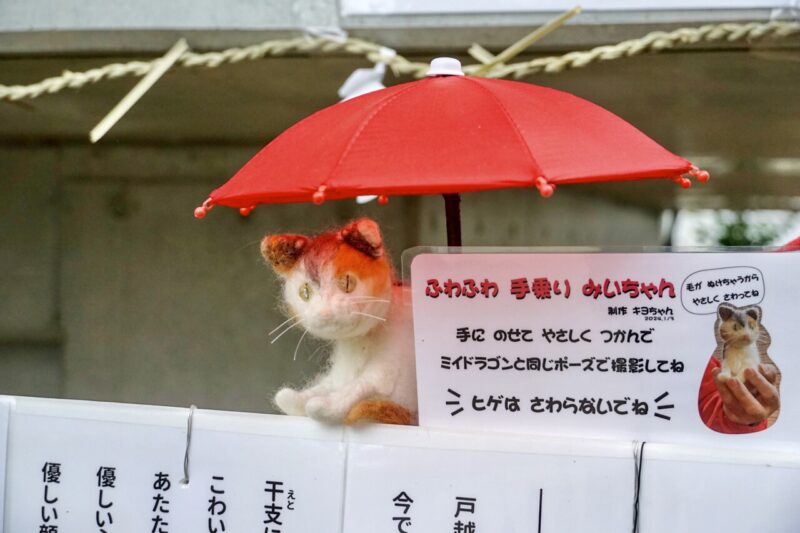

境内に25年住み着いた三毛猫のみーちゃん

境内には数多くの猫の姿を見かける事がある。(みーちゃんは2023年9月に虹の橋を渡った。)

ソファーで丸くなってお昼寝中の三毛猫のみーちゃん。

ソファーで丸くなってお昼寝中の三毛猫のみーちゃん。

他にも白黒の猫ちゃんなど多数の猫を見かける事ができて近所の人にも親しまれている。

他にも白黒の猫ちゃんなど多数の猫を見かける事ができて近所の人にも親しまれている。

ドーム型のみーちゃん住まい。(2023年に撤去)

ドーム型のみーちゃん住まい。(2023年に撤去)

2022年末に門松の前でポーズを取るみーちゃん。

2022年末に門松の前でポーズを取るみーちゃん。

みーちゃんがいなくなってからは社務所の裏手にお墓も整備。

みーちゃんカフェもオープンしている。

みーちゃんカフェもオープンしている。

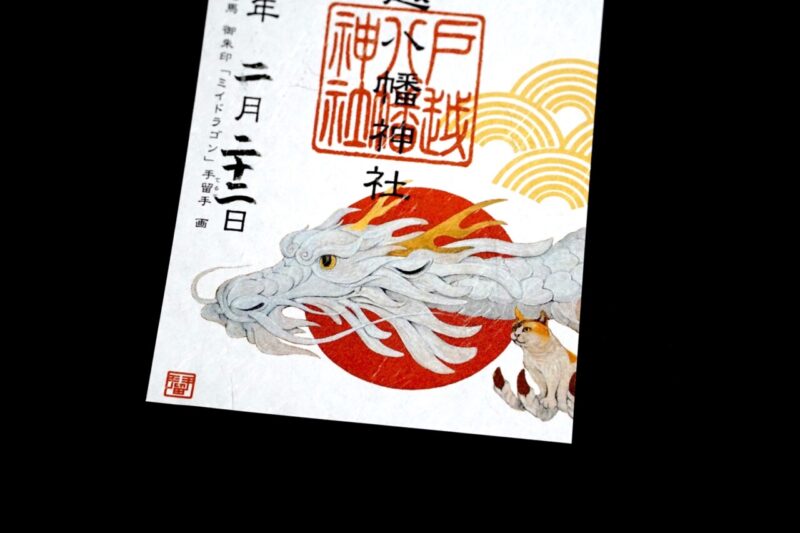

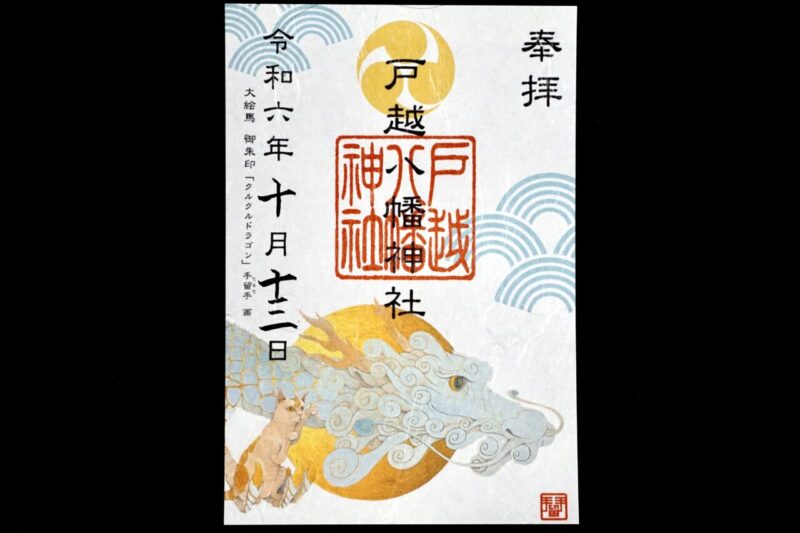

大絵馬のミイドラゴンなど

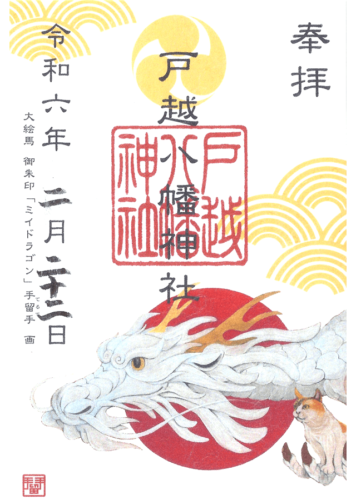

2024年には大絵馬としてミイドラゴン絵馬が奉納。

干支の龍とみいちゃんの姿。

干支の龍とみいちゃんの姿。

手乗りみいちゃんも。

手乗りみいちゃんも。

絵馬奉納祈年の限定御朱印も授与。

絵馬奉納祈年の限定御朱印も授与。

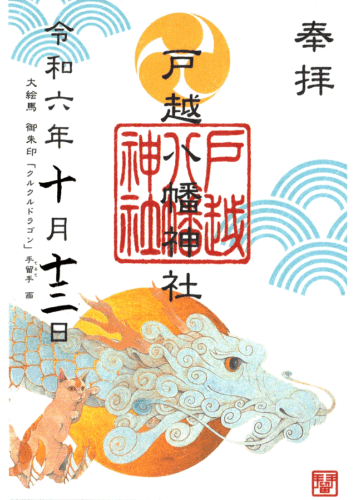

2024年9月にはミイドラゴン絵馬のアンサー絵馬としてクルクルドラゴン絵馬も。

対になる存在。

対になる存在。

同様に限定御朱印も授与。

同様に限定御朱印も授与。

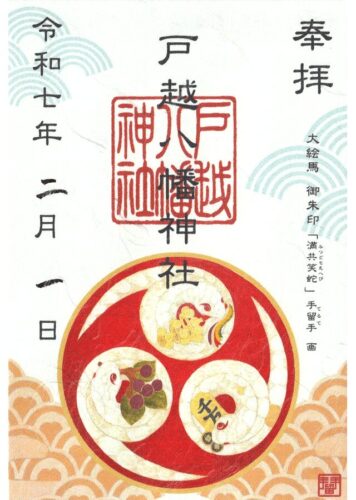

2025年はミイドラゴンの代わりに満共笑蛇(みつどもえへび)の大絵馬が奉納。

社紋の三つ巴紋に干支の蛇や当社にまつわるものを配置。

社紋の三つ巴紋に干支の蛇や当社にまつわるものを配置。

こちらも御朱印として授与されている。

こちらも御朱印として授与されている。

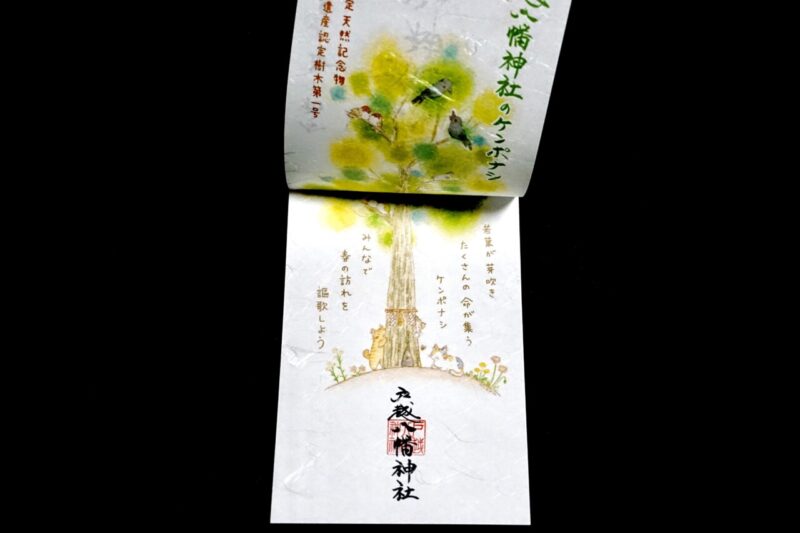

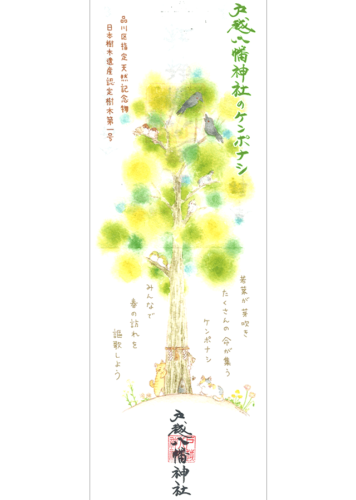

ニホンミツバチが暮らす御神木のケンポナシ

社殿より左手にご神木のケンポナシ。

参道などに案内が出ている。

参道などに案内が出ている。

御神木となっているケンポナシ。

御神木となっているケンポナシ。

品川区指定天然記念物で日本樹木遺産に指定。

品川区指定天然記念物で日本樹木遺産に指定。

ケンポナシの根元の洞に日本在来種であるニホンミツバチが巣を作っている。

ケンポナシの根元の洞に日本在来種であるニホンミツバチが巣を作っている。

基本的に人を刺すことはない蜂。

基本的に人を刺すことはない蜂。

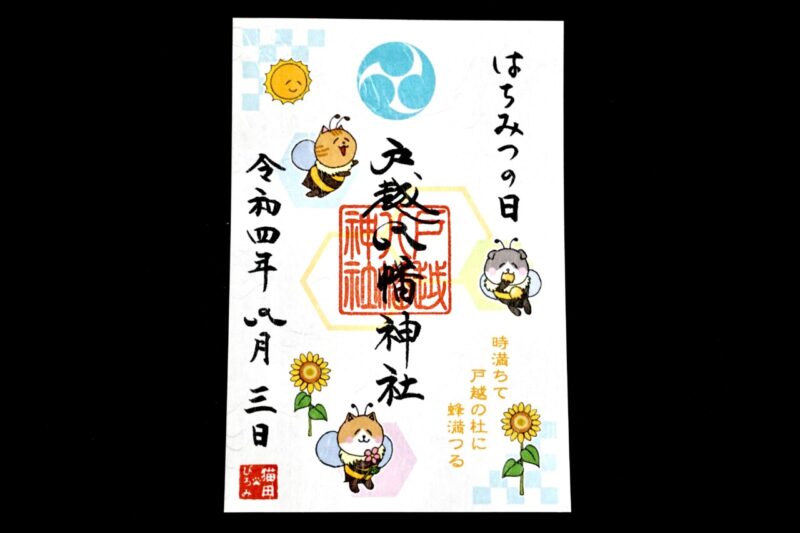

2022年5月からはみどりの日に合わせてケンポナシの御朱印も授与。

一見すると普通の書き置き御朱印。

一見すると普通の書き置き御朱印。 実際は縦に開けるユニークな御朱印。

実際は縦に開けるユニークな御朱印。 開くとケンポナシの姿が描かれている。

開くとケンポナシの姿が描かれている。また8月3日がはちみつの日という事で特別御朱印も授与。

8月3日は当社のミホンミツバチ保護に協力している中延日本蜜蜂保存会による蜂蜜の出店も。

8月3日は当社のミホンミツバチ保護に協力している中延日本蜜蜂保存会による蜂蜜の出店も。 大変貴重なニホンミツバチの蜂蜜。

大変貴重なニホンミツバチの蜂蜜。 『マツコの知らない世界』でも紹介された事のある幻のはちみつ。

『マツコの知らない世界』でも紹介された事のある幻のはちみつ。豊富な種類のカラフル御朱印・限定御朱印

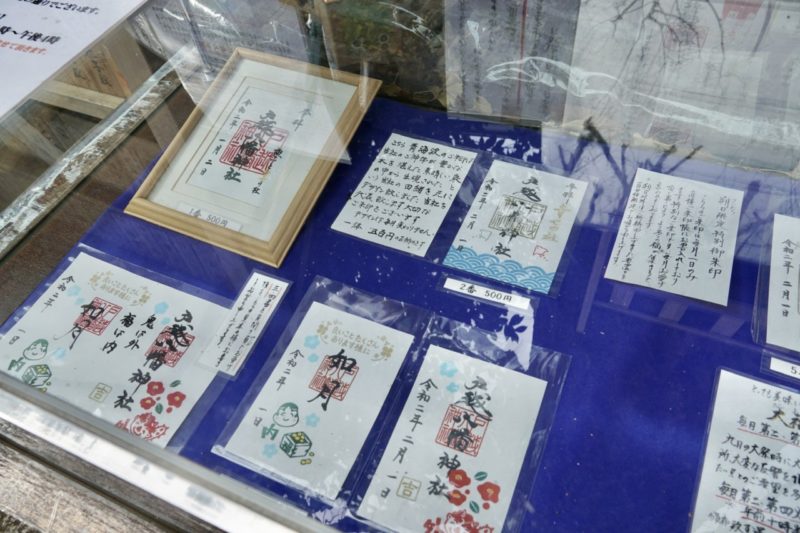

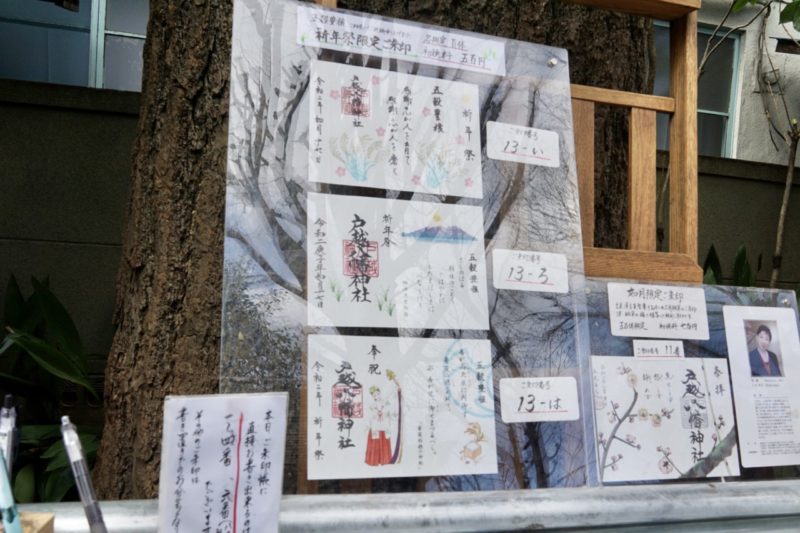

御朱印は授与所(社務所)にて。

いつもとても丁寧に対応して下さる。

いつもとても丁寧に対応して下さる。

数多くの御朱印が掲示されているので希望の御朱印の番号を言う形。

数多くの御朱印が掲示されているので希望の御朱印の番号を言う形。

御朱印は大変多くの種類を用意。

通常のもの、1日限定のもの、月替りなど多数。

通常のもの、1日限定のもの、月替りなど多数。

書き置きの見開きのものも多く用意していて、かなり力を入れている。

書き置きの見開きのものも多く用意していて、かなり力を入れている。

参拝日によって頂けるものと頂けないものがあるので、説明を見て確認するのがよい。

参拝日によって頂けるものと頂けないものがあるので、説明を見て確認するのがよい。

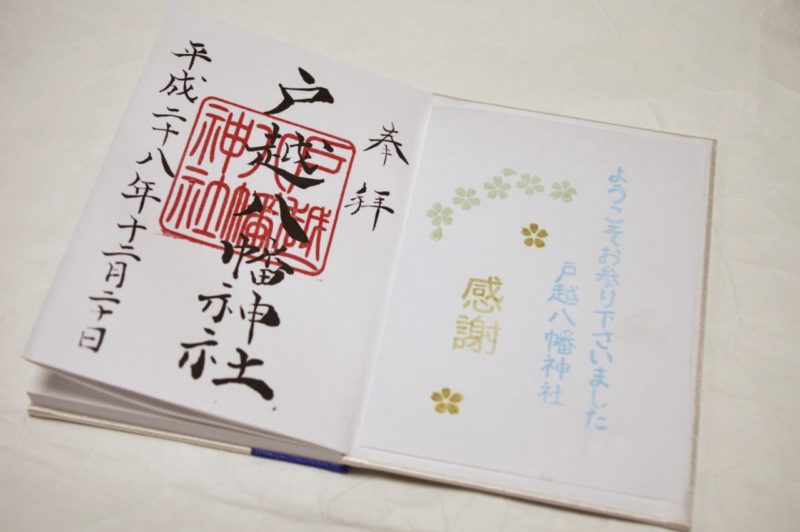

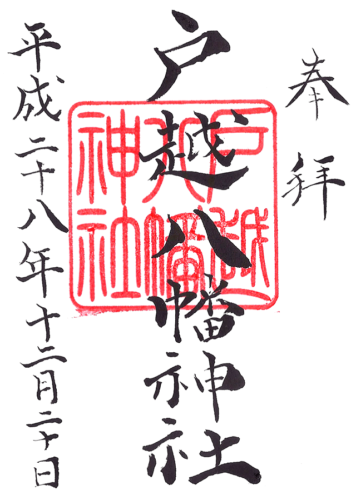

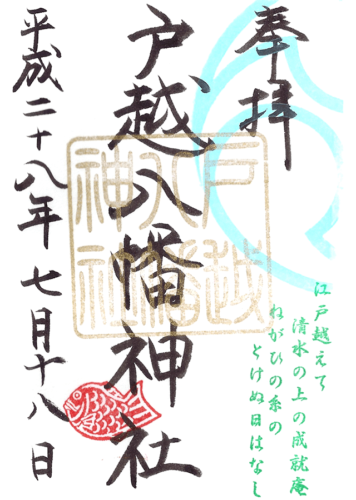

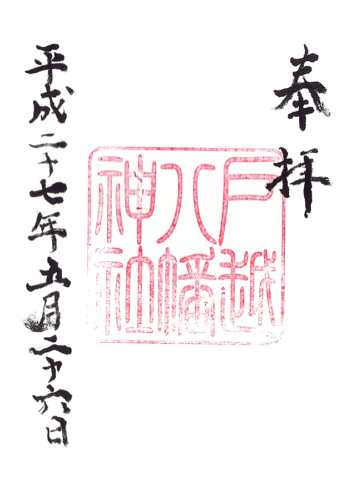

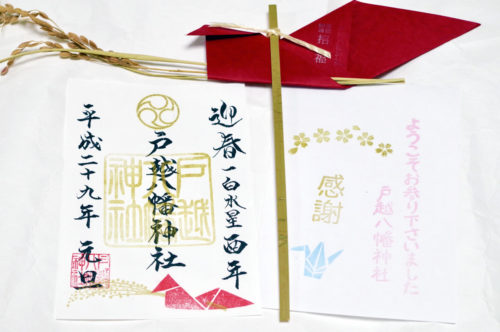

2016年に頂いたのは以下の御朱印。

現在は豊富な御朱印を用意しているが当時は通常御朱印のみの授与であった。

現在は豊富な御朱印を用意しているが当時は通常御朱印のみの授与であった。

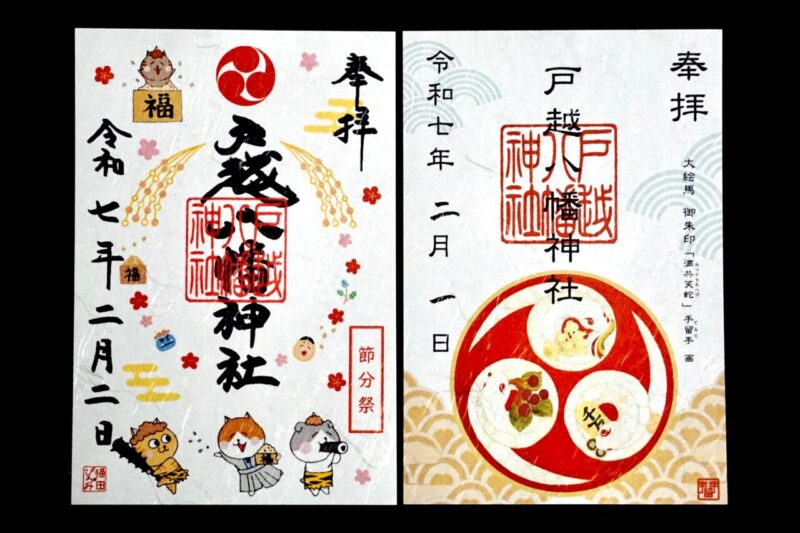

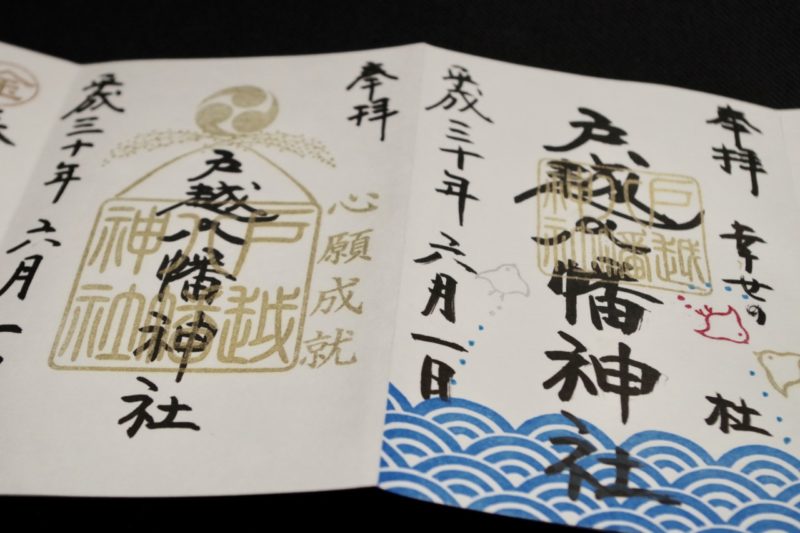

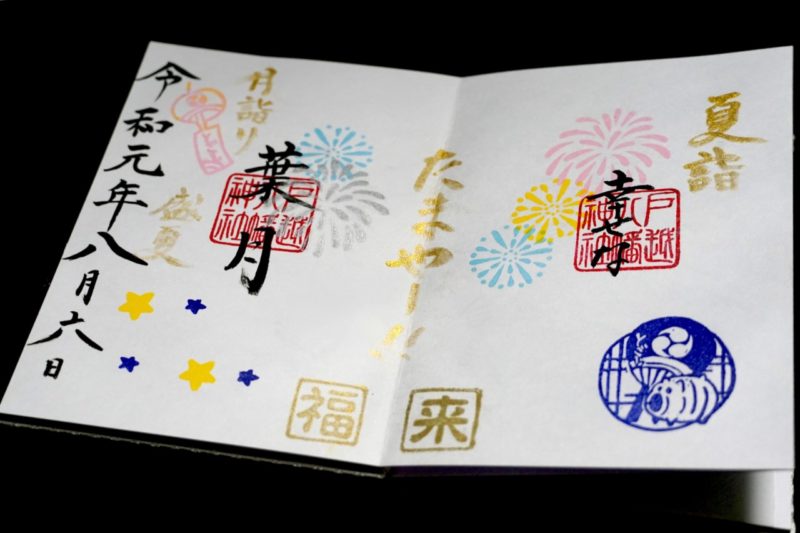

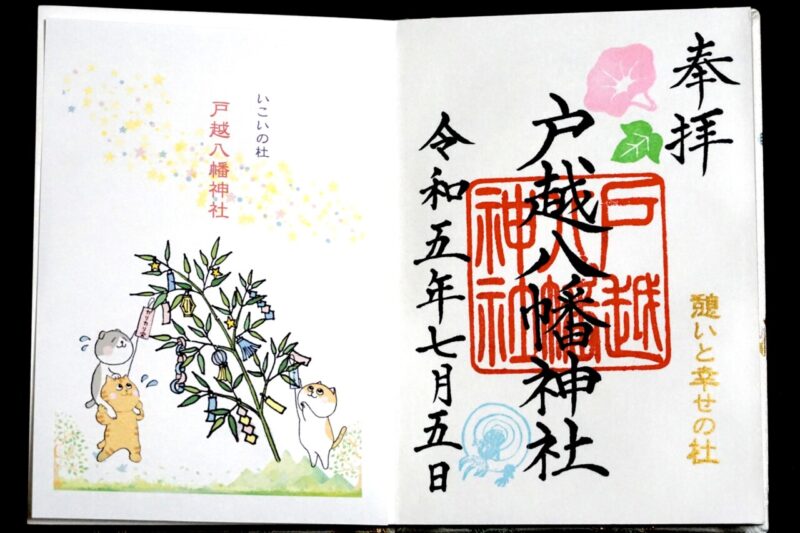

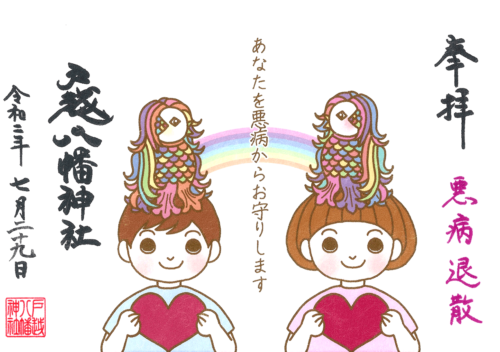

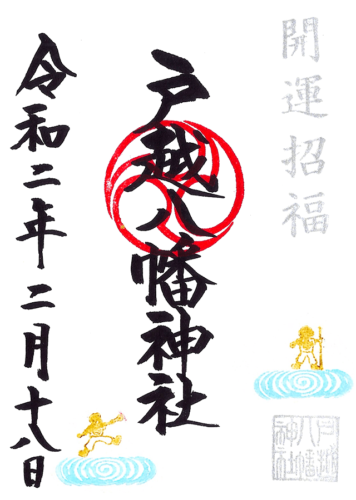

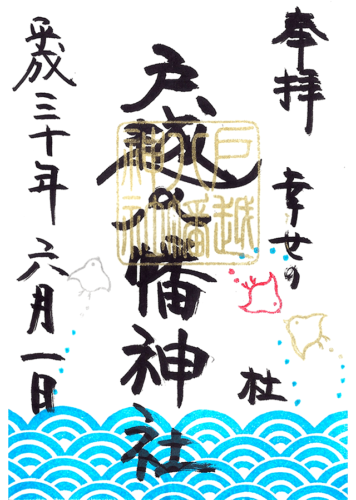

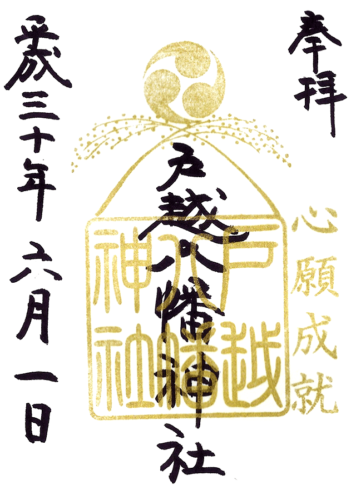

2018年に頂いた御朱印は、右が「青海波御朱印」で、左は月初めの1日に授与「月1限定御朱印」。

2018年に頂いた御朱印は、右が「青海波御朱印」で、左は月初めの1日に授与「月1限定御朱印」。

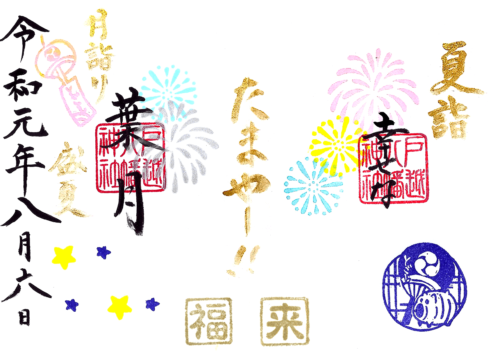

2019年8月に頂いた葉月限定の御朱印で、見開きで頂くと「たまやー!」の文字。

2019年8月に頂いた葉月限定の御朱印で、見開きで頂くと「たまやー!」の文字。

2020年2月には「8の日限定御朱印」を頂いた。

当社の御神体が出現した泉を守護した猿をイメージしていると云う。

当社の御神体が出現した泉を守護した猿をイメージしていると云う。

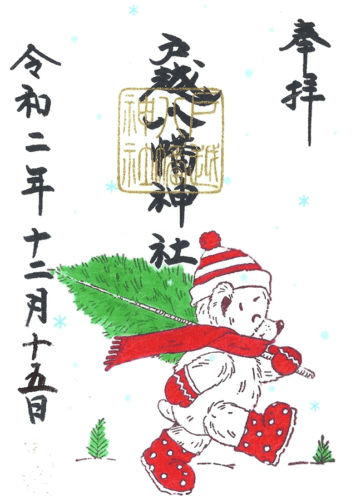

2020年12月の御朱印に頂いたクリスマス感のある御朱印。

頂いた2020年は新型コロナウイルス感染防止を御神前に祈願した特別なもの。(1日20体限定)

頂いた2020年は新型コロナウイルス感染防止を御神前に祈願した特別なもの。(1日20体限定)

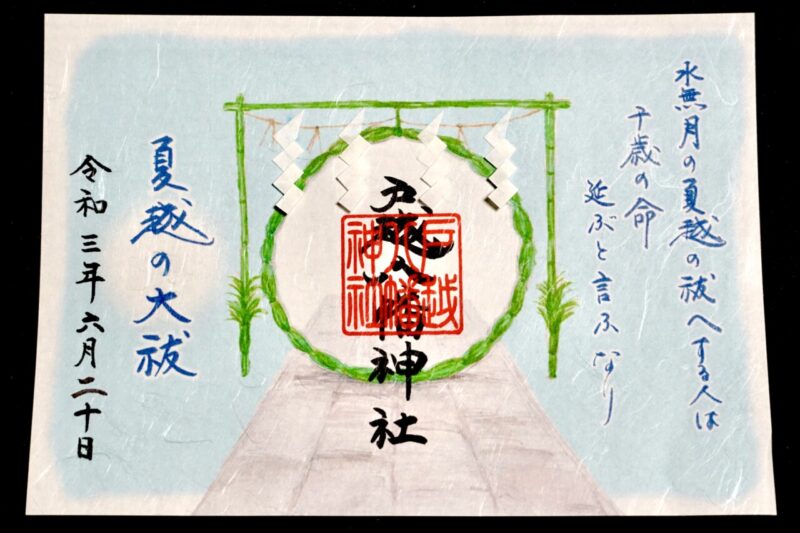

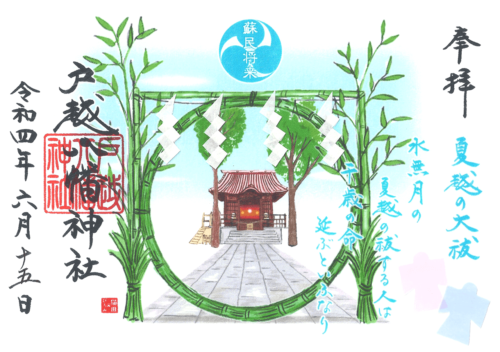

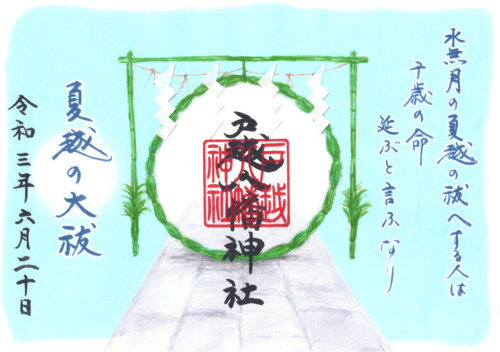

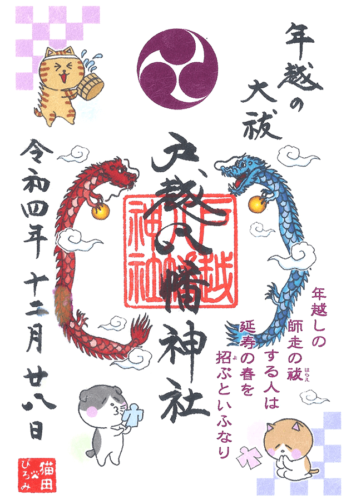

2021年夏越大祓の御朱印。

茅の輪をデザインした御朱印。

茅の輪をデザインした御朱印。

手作りの麻紙製の紙垂が取り付けられていて立体的な造り。

手作りの麻紙製の紙垂が取り付けられていて立体的な造り。

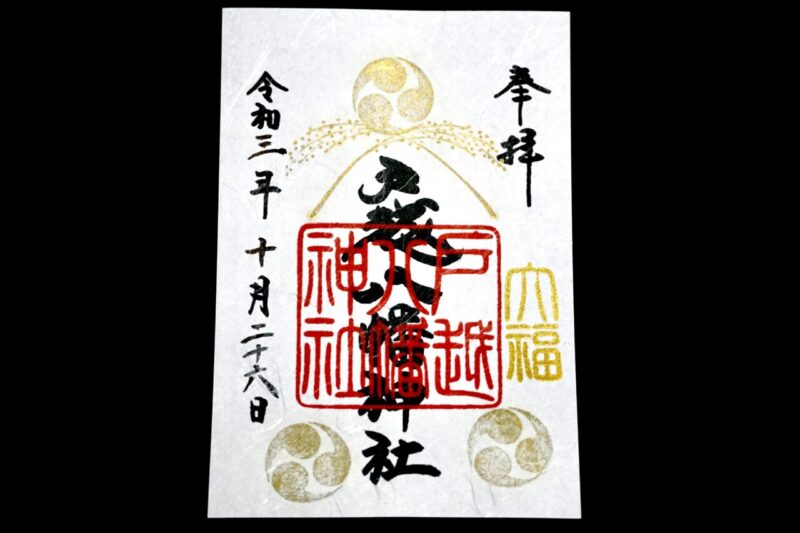

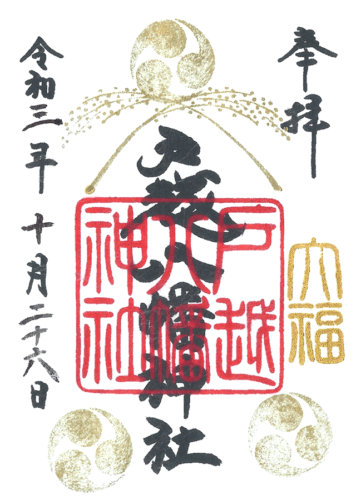

2021年10月には毎月第2・第4火曜に授与の大福御朱印を頂いた。

数量限定で和菓子の特製大福もセットの授与になるがそちらは数量限定。(御朱印のみは大福がなくなった後も授与している)

数量限定で和菓子の特製大福もセットの授与になるがそちらは数量限定。(御朱印のみは大福がなくなった後も授与している)

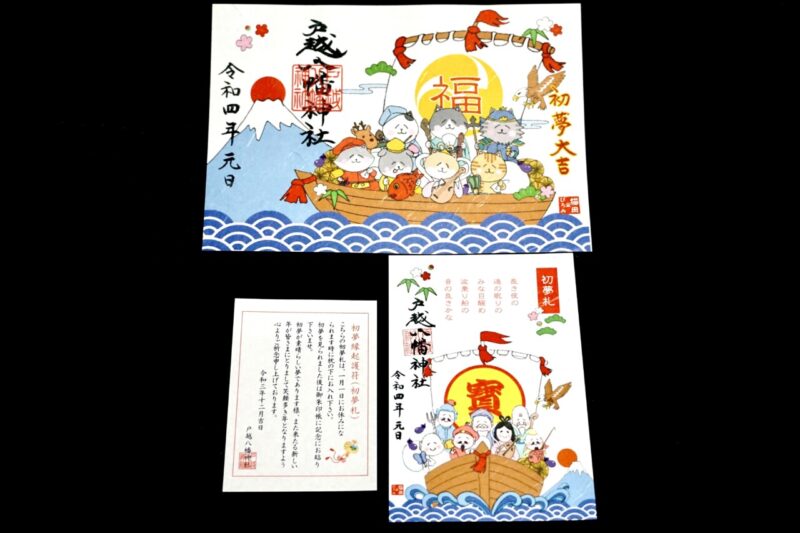

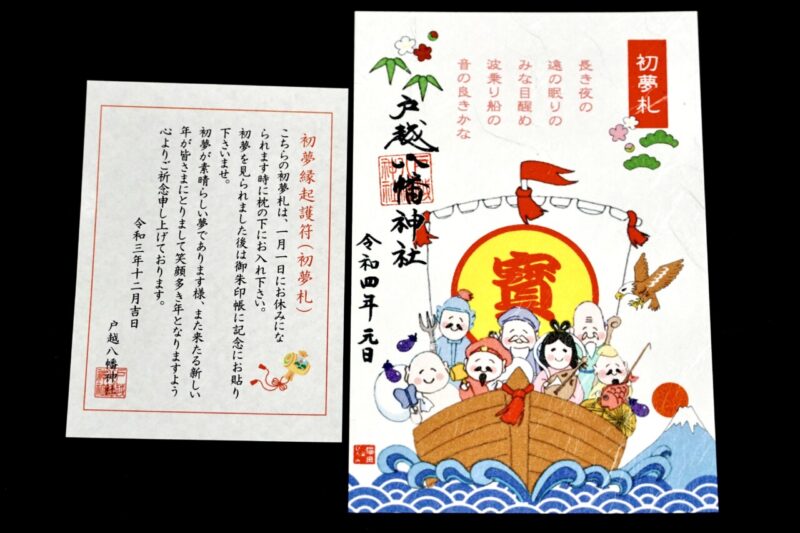

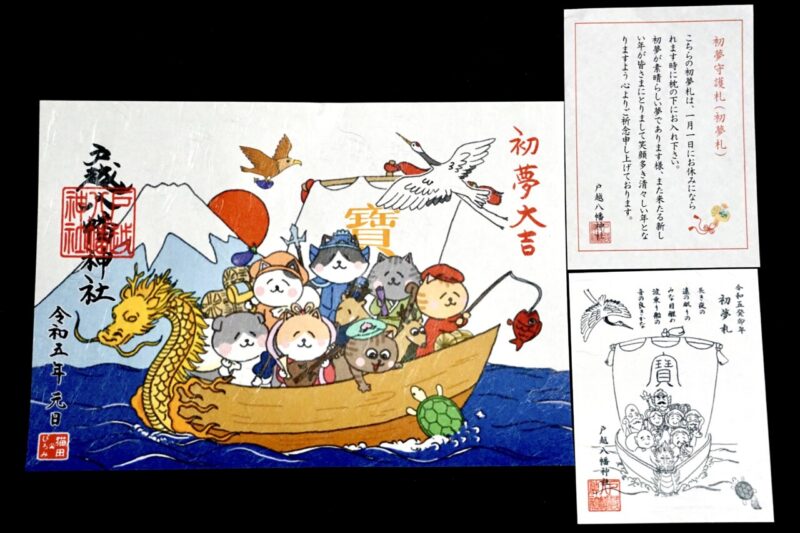

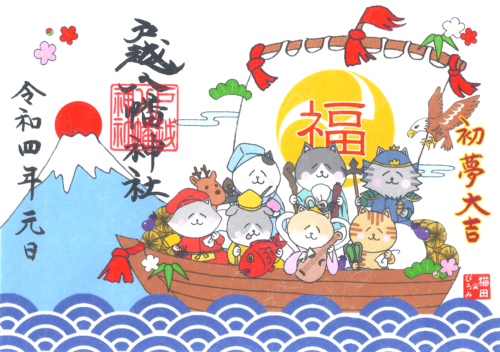

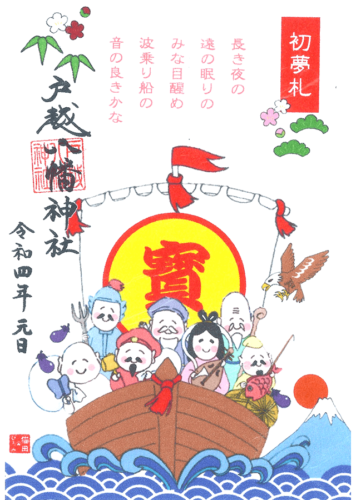

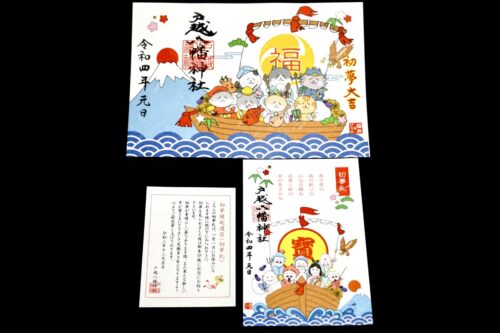

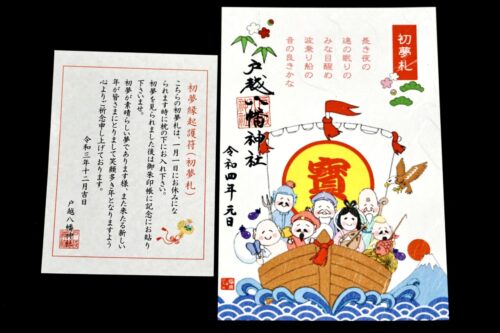

2021年12月16日より数量限定で初夢特別御朱印を授与。

宝船と七福神に富士などが描かれた初夢特別御朱印。(画像上)

宝船と七福神に富士などが描かれた初夢特別御朱印。(画像上)

初夢札がセットになっていて元日に枕の下で初夢を見て、その後は御朱印帳に貼れる形。

初夢札がセットになっていて元日に枕の下で初夢を見て、その後は御朱印帳に貼れる形。

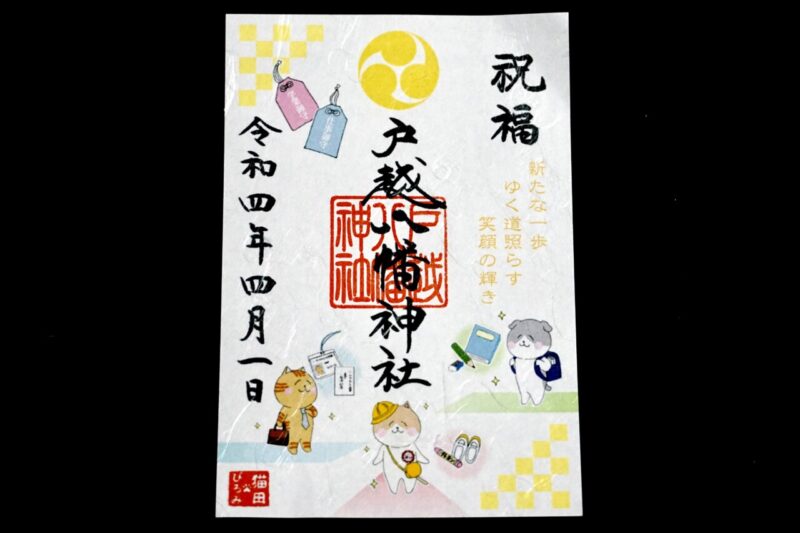

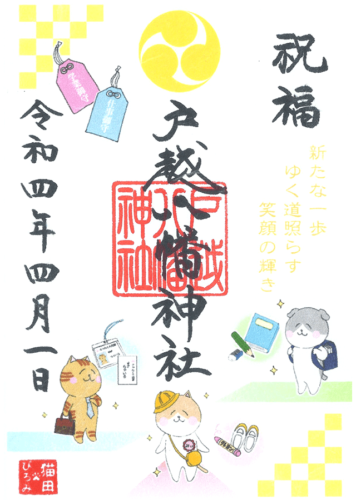

2022年4月に頂いた始まりの日、道開き特別御朱印。

4月1日付けでの授与。

4月1日付けでの授与。

2022年に頂いた夏越大祓特別御朱印。

昨年と同様に手作りの麻紙製の紙垂付き。

昨年と同様に手作りの麻紙製の紙垂付き。

2021年末に竣工した新社殿がデザインされている。

2021年末に竣工した新社殿がデザインされている。

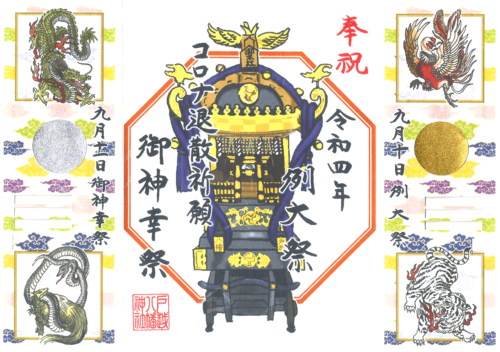

2022年の例大祭は3年に1度の御神幸祭。

神輿庫をデザインした御朱印で窓からは大願の文字。

神輿庫をデザインした御朱印で窓からは大願の文字。

紙製の閂も再現され横にスライドして引き抜き開くと宮神輿の姿が出てくると云うユニークな御朱印。

紙製の閂も再現され横にスライドして引き抜き開くと宮神輿の姿が出てくると云うユニークな御朱印。

2022年12月15日より数量限定で初夢特別御朱印を授与。

1年前とは少し違う形式の初夢特別御朱印。

1年前とは少し違う形式の初夢特別御朱印。

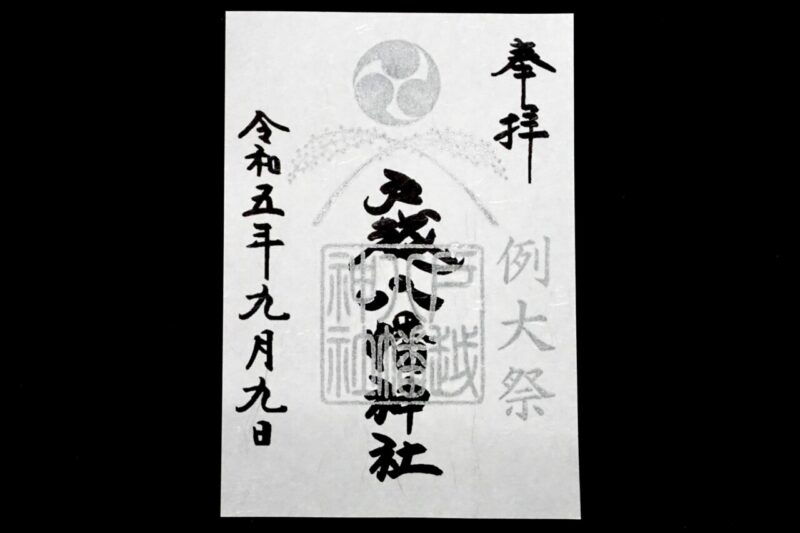

2023年例大祭限定の御朱印。

例大祭当日のみ授与のプラチナ仕様。

例大祭当日のみ授与のプラチナ仕様。

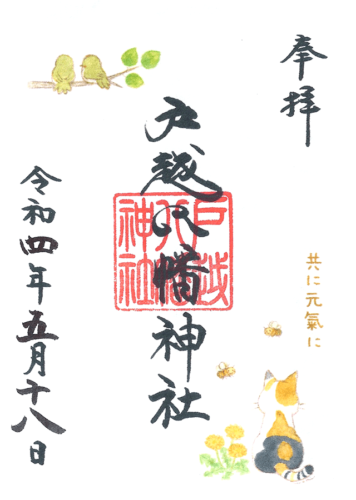

2023年5月からは毎週水曜日限定で御朱印帳への直書きを再開。

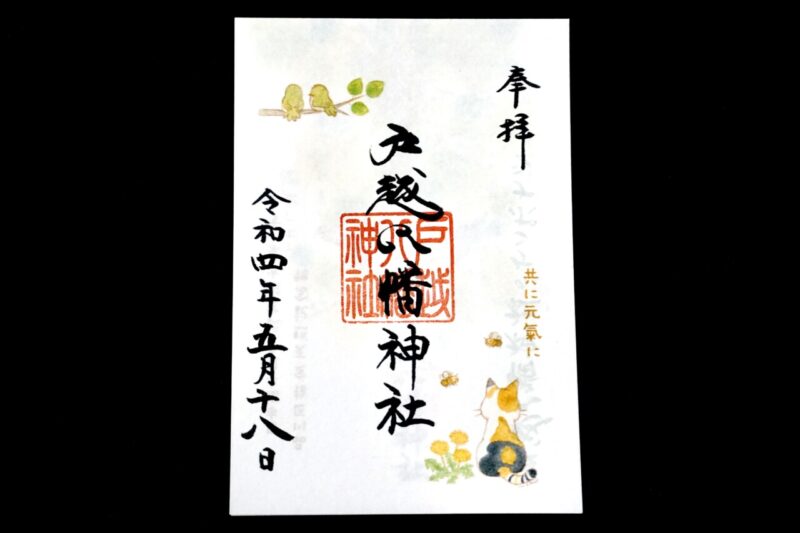

久しぶりに御朱印帳へ直接頂いた御朱印。

久しぶりに御朱印帳へ直接頂いた御朱印。

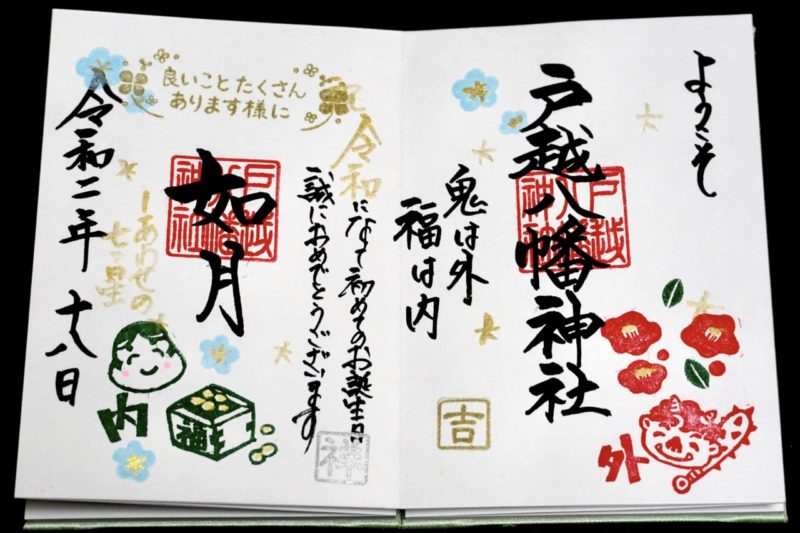

誕生日の当日限定で頂ける誕生日特別御朱印

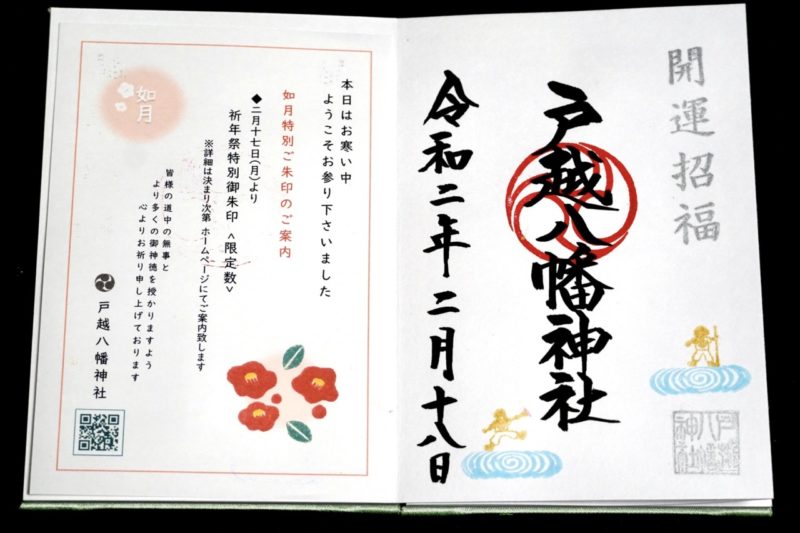

豊富な御朱印の中、最近話題を集めているのが誕生日特別御朱印。

誕生日当日のみ頂けるもので、基本的には月替り御朱印に見開きで追記して頂く形になる。

誕生日の旨を伝える。

その際、生年月日の証明書等(免許や健康保険証などの身分証でOK)を提示すると頂ける。

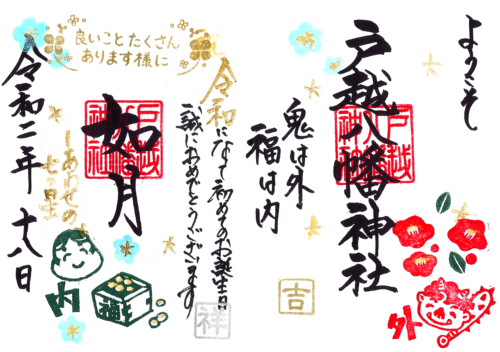

実際に筆者が誕生日当日に頂いた御朱印がこちら。

如月(2月)の限定御朱印を見開きで頂いた上で、そちらに「令和になって初めてのお誕生日誠におめでとうございます」といった一言などを添えて下さる。

如月(2月)の限定御朱印を見開きで頂いた上で、そちらに「令和になって初めてのお誕生日誠におめでとうございます」といった一言などを添えて下さる。

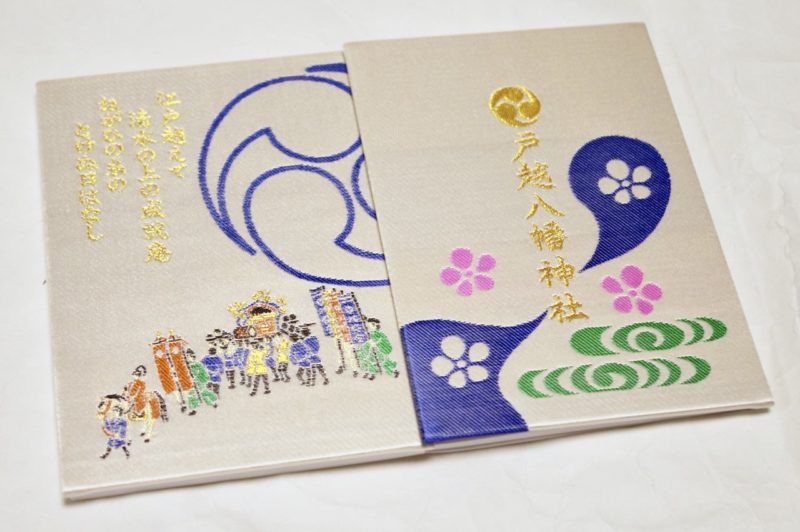

数多くのオリジナル御朱印帳・昇龍御朱印帳も

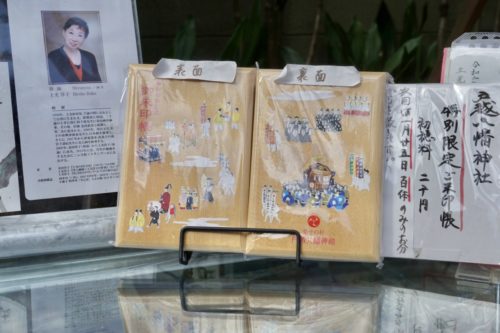

2016年12月中旬からはオリジナルの御朱印帳も頒布開始。

カラフルな御朱印同様に右上に社紋が入り、成就庵の古歌と神輿渡御の様子がデザイン。

カラフルな御朱印同様に右上に社紋が入り、成就庵の古歌と神輿渡御の様子がデザイン。

現在は新しいデザインの御朱印帳が数多く用意。

人気が高く品切れになる御朱印帳も多い。

人気が高く品切れになる御朱印帳も多い。

ポップやパスレルカラーで可愛らしいものものも多い。

ポップやパスレルカラーで可愛らしいものものも多い。

また時期によっては特別限定御朱印帳の頒布も行っている。

また時期によっては特別限定御朱印帳の頒布も行っている。

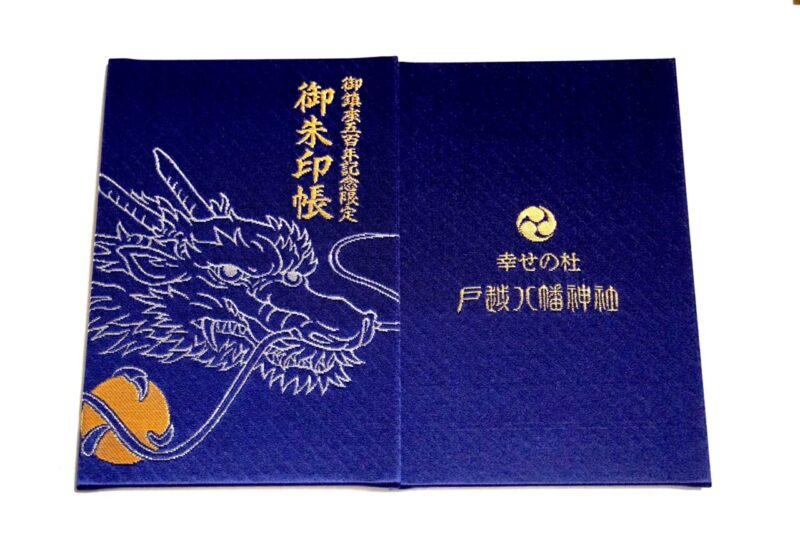

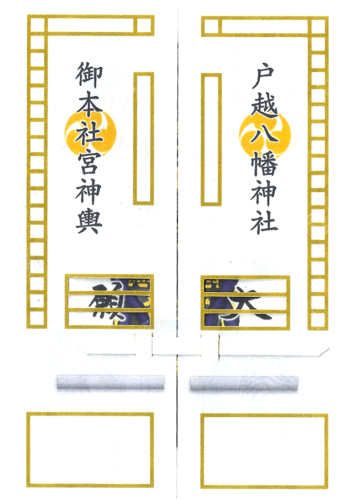

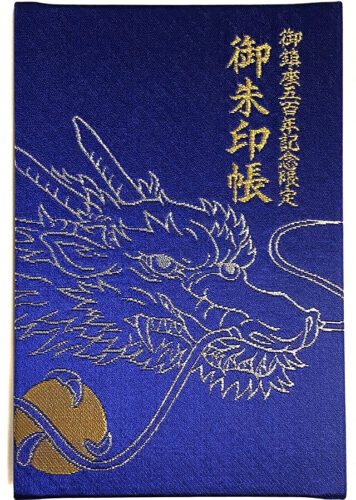

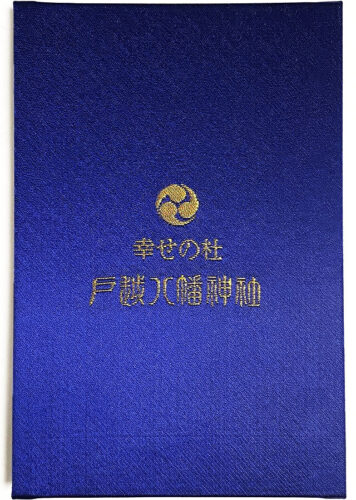

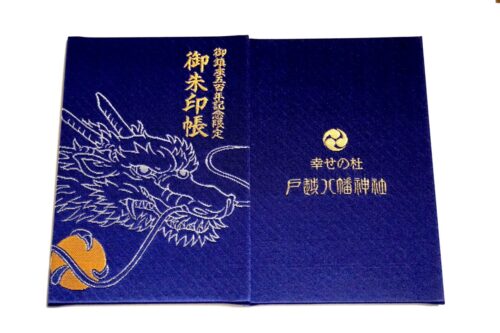

御鎮座五百年遷座祭を記念して昇龍御朱印帳も頒布。

濃紺と青の2色展開で限定1,000冊。

濃紺と青の2色展開で限定1,000冊。

2016年7月からは都営浅草線沿線の八社によって「東京福めぐり 開運八社さんぽ」も開催。

人気の神社の中に当社も参加。

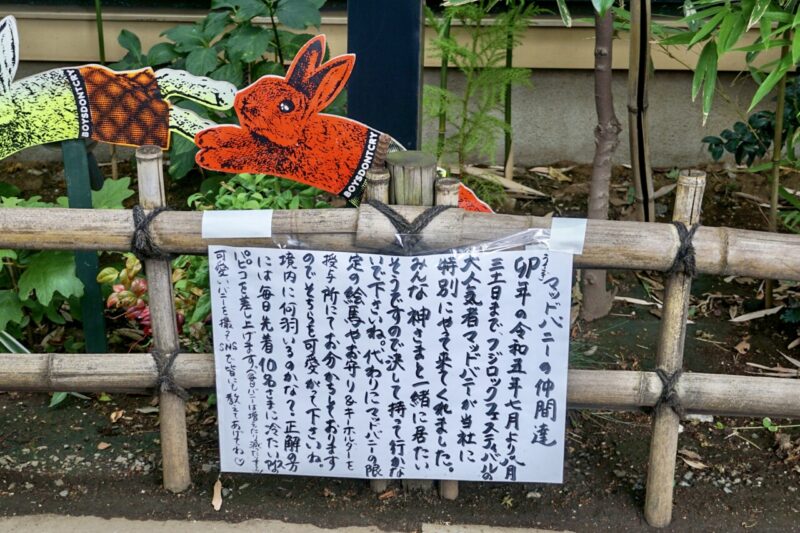

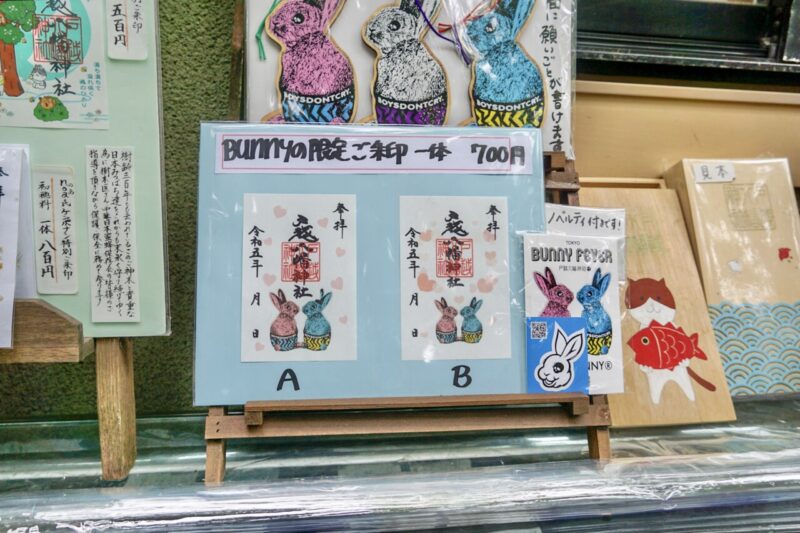

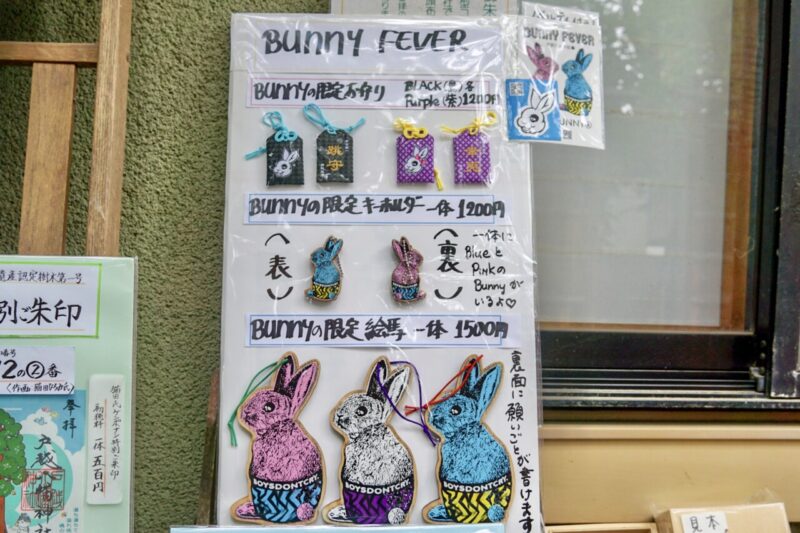

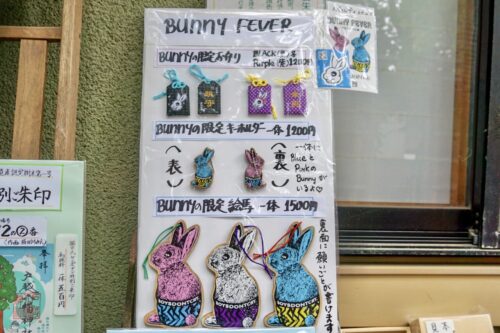

2023年夏のMADBUNNYコラボ・限定御朱印や授与品も

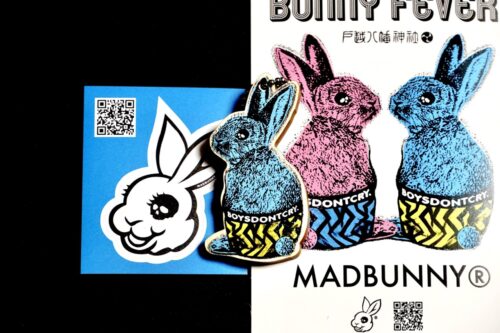

2023年7月1日-8月31日にかけてMADBUNNYとのコラボを開催。(9月10日まで延長)

境内には多くのアート作品が展示。

境内には多くのアート作品が展示。

「BUNNY FEVER」のうさぎ。

「BUNNY FEVER」のうさぎ。

フジロックフェスティバルでおなじみのうさぎたちとのコラボとなっている。

フジロックフェスティバルでおなじみのうさぎたちとのコラボとなっている。

フジロックフェスティバルのアートデコを担当しているU.K.アートチーム唯一の日本人アーティスト・高田昭義氏(=MADBUNNY)。

アーティスト兼スノーボーダーとして、1998年から現在もアーティストとして海外に生活拠点を置き活動。

ヨーロッパはもちろんアメリカも含め世界各国からのオファーが絶えず、 2005年のロンドン初個展から今日までに、全世界で130箇所以上の個展を開催。

フォトグラファー、プロカメラマンとしては20年以上全国紙の表紙や特集に掲載。

スノーボードやスケードボードシーンを中心としたアイテムを出すアパレルブランド「UG」ではトップデザイナーとしても。

目がドクロになったウサギ MADBUNNYが有名。

境内に夢叶うさぎがある事からうさぎの繋がりでコラボを開催。

境内に置かれた様々なうさぎたち。

境内に置かれた様々なうさぎたち。

境内のあちこちに置かれていて作品を楽しみながら散策できる。

境内のあちこちに置かれていて作品を楽しみながら散策できる。

また期間中は限定御朱印や授与品も授与。

可愛らしいうさぎの御朱印。

可愛らしいうさぎの御朱印。

社務所の掲示。

社務所の掲示。

木札型のキーホルダー。

木札型のキーホルダー。

他にも御守や絵馬などが用意されている。

他にも御守や絵馬などが用意されている。

境内には朝粥も楽しめる料理店・四季膳

2023年3月には境内に料理店が開店。

利用されていなかった社務所の和室集会場を使用する形でのオープン。

利用されていなかった社務所の和室集会場を使用する形でのオープン。

オーガニック野菜を中心に旬菜とお粥のレストラン。

オーガニック野菜を中心に旬菜とお粥のレストラン。

土日祝は朝7時より朝粥を提供していて人気を博している。

土日祝は朝7時より朝粥を提供していて人気を博している。

所感

戸越の鎮守として崇敬を集める当社。

江戸時代の社殿が現存し境内も当時の様子をかなり残していた。

戸越の地名由来を起源にもち、戸越と大変の繋がりが深い鎮守。

朝に参拝すると氏子の方が掃除している様子や、日中は社務所内で習い事が行われたり、地域の子供達が遊ぶ姿も見ることができ、地域に親しまれ愛される鎮守なのが伝わる。

最近は境内整備によって趣がある境内から賑やかな境内に変貌を遂げている印象で、これは御朱印にも力を入れるようになり氏子以外の参拝者も増えた事が要因であろう。

参拝者を配慮した心遣いなど色々な努力を感じる神社。

筆者は地元からも比較的近いため御朱印授与時間外に参拝だけに訪れる事が多いが、そうした時間帯はとても普段は静かで心地よく地域の方に愛される良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・500円(限定)・800円(一部限定)・1,000円(一部限定)

授与所にて。

1月水曜・金曜・日曜は「直書き月替り御朱印」

※毎週水曜・金曜・日曜限定で帳面へ御朱印を頂ける。1月の直書きは14日から。14日までと15日以降でデザインが違う。

1月1日-31日まで「月替り御朱印」「鶏徳特別御朱印」「青海波御朱印」「元日特別御朱印」「人日の節句特別御朱印」「プラチナ御朱印」「大福御朱印」「にゃまびえ様特別御朱印」「ケンポナシ特別御朱印冬」「MAD BUNNY御朱印(3種類)」

※その他記載していない多数の御朱印あり。最新情報など詳細は公式Instagramにて。

- 2025年神幸祭

- 2023年如月

- 2023年睦月/見開き

- 初夢(2023年)

- 令和四年例大祭御神幸祭/開扉

- 2022年夏越大祓

- 初夢(2022年)

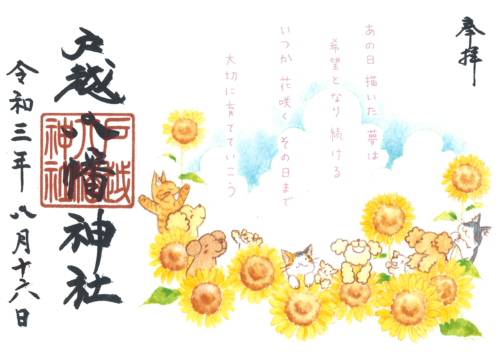

- 2021年葉月/猫と向日葵

- 2021年葉月/見開き

- 2021年夏越大祓

- 2021年弥生/見開き

- 2021年睦月/見開き

- 2020年師走/見開き

- 2020年水無月文月/アマビエ

- 2020年文月/見開き

- 2020年卯月/見開き

- 2020年如月/見開き/誕生日

- 2019年葉月/見開き

- 2019年葉月/平和に感謝

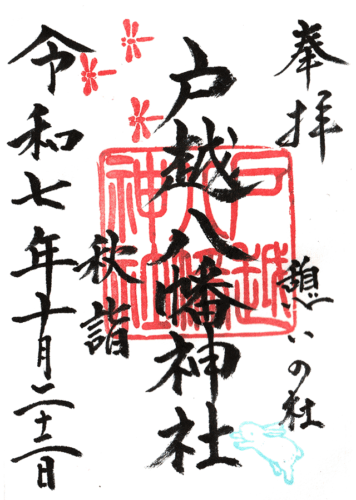

- 2025年10月

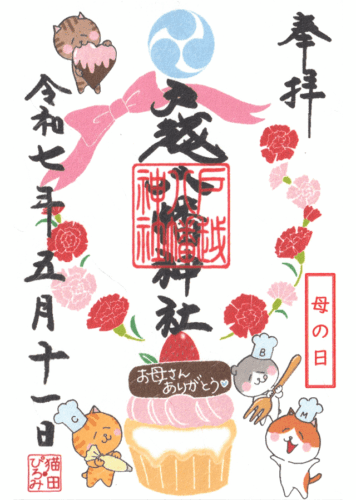

- 2025年母の日

- 萬共笑蛇(みつどもえへび)

- 節分

- 11月21日限定

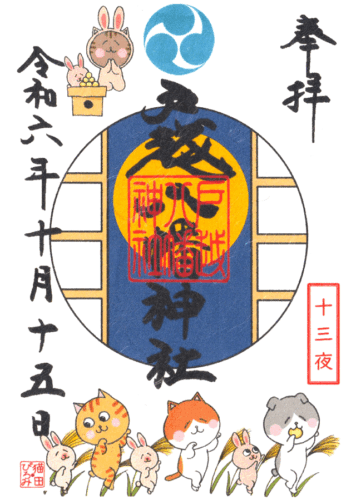

- 2024年十三夜

- クルクルドラゴン

- ミイドラゴン

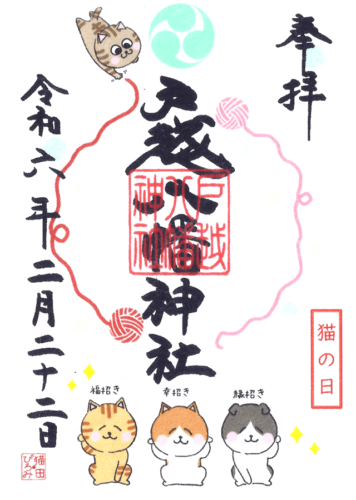

- 2024年猫の日

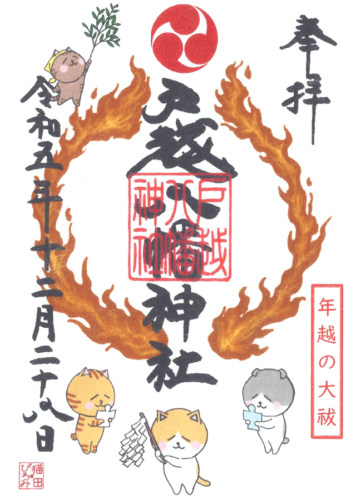

- 2023年年越の大祓

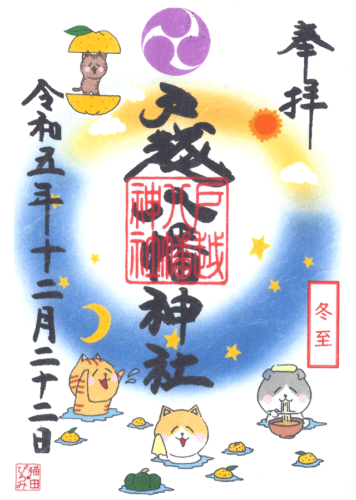

- 2023年冬至

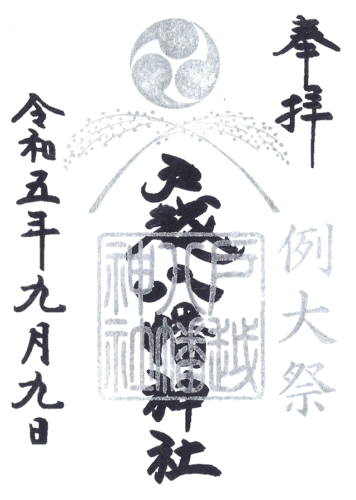

- 2023年例大祭

- MADBUNNYコラボ

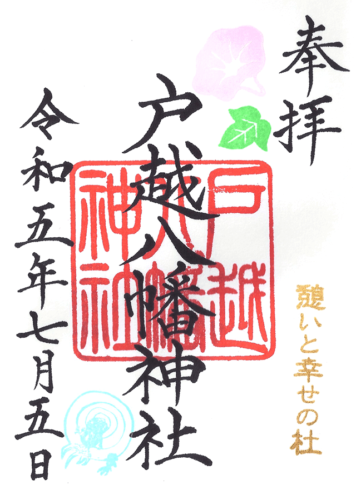

- 通常/上半期

- 夢叶うさぎ願い札

- 福分け猿願い札

- 通常/下半期

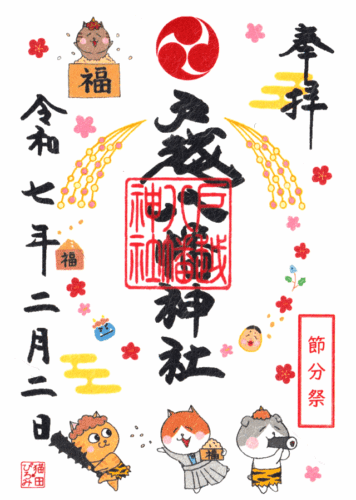

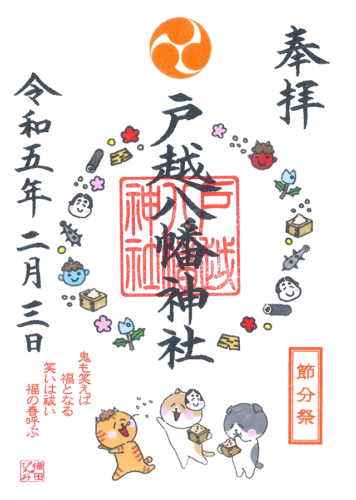

- 節分祭

- 鶏徳開運御幣特別

- 2023年年越大祓

- 令和四年例大祭御神幸祭/扉表紙

- はちみつの日

- ケンポナシ/晩春~初夏編へ編

- ケンポナシ/晩春~初夏編へ編/開き

- 始まりの日、道開き

- 初夢(初夢札)

- 御鎮座五百年御社殿改修記念事業遷座祭

- 御鎮座五百年御社殿改修記念事業遷座祭

- 大福

- 父の日

- 師走恒例

- 8の日限定

- 青海波

- 2018年月1限定

- 通常

- 2016年夏限定

- 2016年夏限定

- 旧御朱印

御朱印帳

御鎮座五百年遷座祭記念昇龍御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

御鎮座五百年遷座祭を記念した昇龍の御朱印帳。

昇龍を表面、裏面は社紋と「幸せの杜戸越八幡神社」。

濃紺と青の2色展開で、限定1,000冊。

サイズは大サイズ。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(各種)・2,000円(特別)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

数多くのデザイン・カラーの御朱印帳を用意している。

頒布日が限定の特別御朱印帳も用意。

- 授与所掲示

- 授与所掲示

- 授与所掲示

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

旧オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(頒布終了)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

筆者が頂いたのは2016年12月中旬頃より頒布を開始したもの。(現在は頒布終了)

カラフルな御朱印同様に右上に社紋が入り、成就庵の古歌と神輿渡御の様子がデザインされていて、透明の防水カバーも一緒についてくる。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

みーちゃんポストカード

初穂料:200円

授与所にて。

みーちゃんカフェの200円割引券付き。

- ポストカード

MADBUNNYコラボ木札キーホルダー

初穂料:1,200円

授与所にて。

2023年7月1日-8月31日まで開催のMADBUNNYコラボ限定授与品。(9月10日まで延長)

ステッカーやポストカード付き。

- 木札キーホルダー

- 木札キーホルダー

- 社務所掲示

初夢札+初夢特別御朱印

初穂料:1,000円

授与所にて。

12月恒例の御朱印で2020年は特製の栞付き。

- 初夢札+初夢特別御朱印

- 初夢札

特製しおり+師走特別御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

2020年は特製の栞付き。

鶏徳開運御幣+元日限定御朱印セット

初穂料:1,000円

授与所にて。

酉年(2017年)の鶏徳開運御幣と元日限定御朱印のセットでの頒布品。

限定300体の頒布。

参拝情報

参拝日:2025/10/22(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/16(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/11(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/05(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/22(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/05(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/11(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/02(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/15(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/21(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/18(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/12/17(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/26(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/16(御朱印拝受)

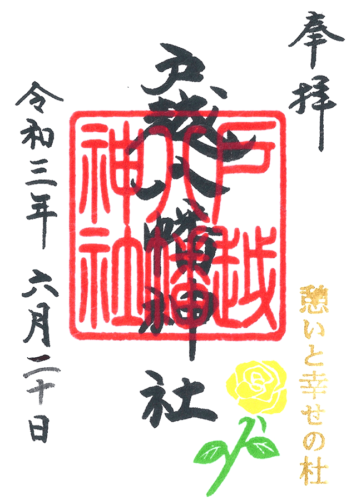

参拝日:2021/06/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/05(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/18(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/07/29(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/18(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/06(御朱印拝受)

参拝日:2018/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2017/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2016/12/20(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2016/07/18(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/26(御朱印拝受)

ほぼ毎月

コメント