目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

蔵王権現の名が残る大井町の小さな神社

東京都品川区大井に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、現在は神社本庁に属さない単立神社。

現在は荏原七福神の福禄寿を担う。

蔵王権現という修験道の本尊の名が付いた社号で、神仏習合・修験道との混淆を今も残す。

毎年4月中旬に行われる例大祭は通称「天狗祭り」と呼ばれ、大井町の名物になっている。

神社情報

大井蔵王権現神社(おおいざおうごんげんじんじゃ)

御祭神:建速須佐男命・金山毘売命・金山毘古命

社格等:─

例大祭:4月第3土・日曜(天狗祭り)

所在地:東京都品川区大井1-14-8

最寄駅:大井町駅

公式サイト:http://www1.cts.ne.jp/~jinjya/

御由緒

権現台の鎮守として、大井権現台の地名の由来となった神社。移転を重ね、現在は周辺をビルに囲まれた立会道路沿いに建っています。

江戸時代に流行った火事や疫病から大井村の人々を救った権現神社の天狗。その感謝の念が「大井蔵王権現太鼓」の発祥となって今なお残っています。例大祭は毎年4月第3土・日に行われ、通称「天狗祭り」と呼ばれています。巨大な天狗の顔が鎮座する神輿をおしろいをつけた男たちが赤やピンクの長襦袢姿で担ぐという、異色のお祭り。約30年前にまちの有志が神社の天狗伝説をもとに始め、まちの祭りとして定着しました。

荏原七福神の福禄寿を祀っており、お正月は多くの人出でにぎわいます。(しながわ観光協会より)

歴史考察

平安時代に創建・権現の森の赤熊権現

創建については不詳。

古くから当社が鎮座する地は「権現台」と称された。(現在の広町や大井1丁目周辺)

その権現台の頂きは「権現の森」と呼ばれ、当社が鎮座。

当時は「赤熊権現」と称され信仰を集め、公式サイトによると熊野権現を祀っていたと云う。

熊野権現とも呼ばれ、熊野三山に祀られる神の総称。

主祭神のみを指して熊野三所権現、熊野三所権現以外の神々も含めて熊野十二所権現と呼び、区分としては三所権現・五所王子・四所明神に分けられる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

光福寺に残る了海上人と蔵王権現の縁起

大井の地名由来となった井戸が伝えられる「光福寺」の縁起には、当社について記載したと思われる縁起が残っている。

品川区大井にある浄土真宗東本願寺派の単立寺院。

延暦元年(782)に開山、鎌倉時代に了海上人によって再興。

境内に「大井の井」と呼ばれる井戸があり、これは中興の祖・了海上人はこの井戸を産湯にした伝説が残り、この井戸は「大井」という地名の由来になったと伝わる。

※大井の地名由来については諸説あるが最有力の1つ。

「光福寺」縁起によると、当地には東国に配流となった鳥羽天皇の子孫(光政とその妻女)がいて、光政夫妻は子息のないことを嘆いて日々常々信仰する蔵王権現に祈願。

その後、子を授かったことから感謝し、蔵王権現を祀った社を創建したとある。

この光政夫妻が授かった子が「光福寺」の「大井の井」を産湯にした了海上人。

浄土真宗の僧侶で六老僧(関東六老僧)の1人。

浄土真宗の宗祖・親鸞の高弟とも伝えられる。

古刹「善福寺」(港区元麻布)の開基。

「光福寺」の「大井の井」を産湯にしたと伝わり「光福寺」の中興の祖。

光政夫妻は当社の社殿(旧堂)を改築、さらに御神体として金仏の阿弥陀像を奉納し、子である了海の成長と出世を祈願。

後に了海は六老僧の1人に数えられる程の高僧となった。

蔵王権現は修験道の本尊・日本独自の仏

当社には蔵王権現が祀られ、いつしか「蔵王権現社」と称された。

正式名称は金剛蔵王権現。

修験道の本尊で、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊が合体したものとされる。

インドなどに起源をもたない日本独自の仏。

特に奈良県吉野町の「金峯山寺」の本尊として知られている。

そもそもが日本独自の本尊であるが、神仏習合で神道とも習合するようになる。

主に大己貴命・少彦名命・国常立尊・日本武尊・金山毘古命などと習合し、同一視される事が多い。

当社も御祭神に金山毘古命がおり神仏習合した様子が分かる。

新編武蔵風土記稿に記された蔵王権現社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(大井村)

蔵王権現社

除地八畝十歩。村の北の方にあり。祭礼毎年九月三日神酒を供す。此社あるにより此あたりを權現台と呼べり。

大井町の「蔵王権現社」と記されているのが当社。

当社がある地を「権現台」と呼んだと記してある。

このように以前の鎮座地は権現台(品川区広町2)と呼ばれた地に鎮座していた。

明治の神仏分離・3度の遷座

明治になり神仏分離。

蔵王権現という仏教色が強かった御祭神も現在の御祭神に改められた。

それでも蔵王権現という社号が残っているのは大変珍しい。

それでも蔵王権現という社号が残っているのは大変珍しい。

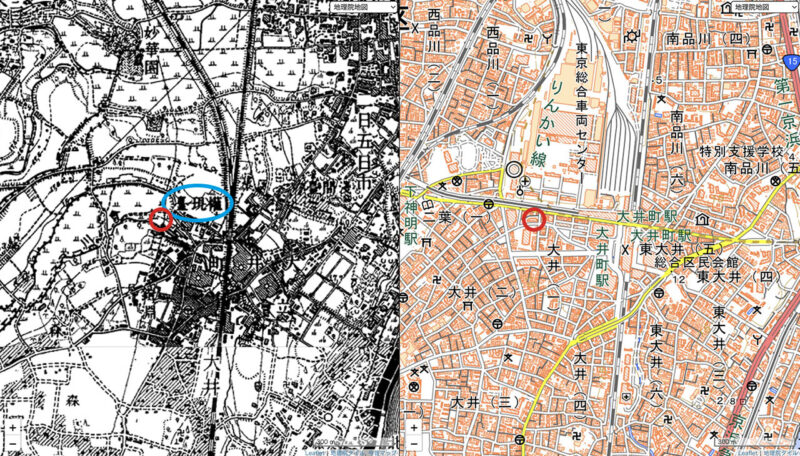

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が現在の当社の鎮座地で、当地はなにもない耕地だった事が窺える。

「権現台」の地名が記載されていて、当地周辺は当社を由来とした権現台と呼ばれていた事が分かる。

明治四十三年(1910)、品川操車場(当時は鉄道工場)埋め立て工事に伴い、権現台から東大井にある「来福寺」に遷座。

品川区東大井にある真言宗智山派の寺院。

正歴元年(990)に智弁阿闍梨によって開山。

大正十四年(1925)、日本理化工業の社有地に遷座。

品川操車場(当時は鉄道工場)埋め立て工事によって「来福寺」に遷された当社。

一方で鉄道工場では構内堀削に従事した者の中から不慮の災いに遭う者が続出。

また大井一円に疫病が流行した事から、当社の加護を忘れて神をないがしろにした祟りだと恐れる人々が増えたと云う。

そこで旧家の人々が再興を計画し、当時の大井町町長や地元有力者達の力添えもあり、地元の会社である日本理化工業の社有地に遷座させ遷座祭が行われた。

戦後までそういった形は続く。

昭和六十三年(1988)、現在の鎮座地に新しい社殿を竣工し遷座。

江戸時代以前に鎮座していた権現台の地より、各遷座地でも守り通された「石堂」が今も奥殿に安置されていて、石堂には「蔵王大権現」の文字が刻まれていると云う。

平成二年(1990)、盛大な神幸祭を斎行。

令和元年(2019)、遷座三十周年神幸祭を斎行。

現在は荏原七福神の福禄寿を担う。

境内案内

大井町駅近く立会道路に並ぶ緑道沿いに鎮座

大井町駅の西側、立会道路に並ぶ緑道沿いに鎮座。

境内はとても手狭だが綺麗に整備。

境内はとても手狭だが綺麗に整備。

緑道に面して鳥居。

昭和六十三年(1988)に当地に遷座し整備が行われた。

昭和六十三年(1988)に当地に遷座し整備が行われた。

鳥居には「蔵王権現」の文字。

鳥居には「蔵王権現」の文字。

鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

龍の吐水口より水が出る。

龍の吐水口より水が出る。

大変小さな神社だが使用できる手水舎が整備されているのは有り難い。

大変小さな神社だが使用できる手水舎が整備されているのは有り難い。

蔵王大権現の石堂が安置された社殿

社殿は昭和六十三年(1988)に遷座した際に新築されたもの。

小さな社殿であるが綺麗な状態を維持。

小さな社殿であるが綺麗な状態を維持。

江戸時代以前に鎮座していた権現台の地より、各遷座地でも守り通された「石堂」が今も社殿(奥殿)に安置。

江戸時代以前に鎮座していた権現台の地より、各遷座地でも守り通された「石堂」が今も社殿(奥殿)に安置。

石堂には「蔵王大権現」の文字が刻まれていると云う。

石堂には「蔵王大権現」の文字が刻まれていると云う。

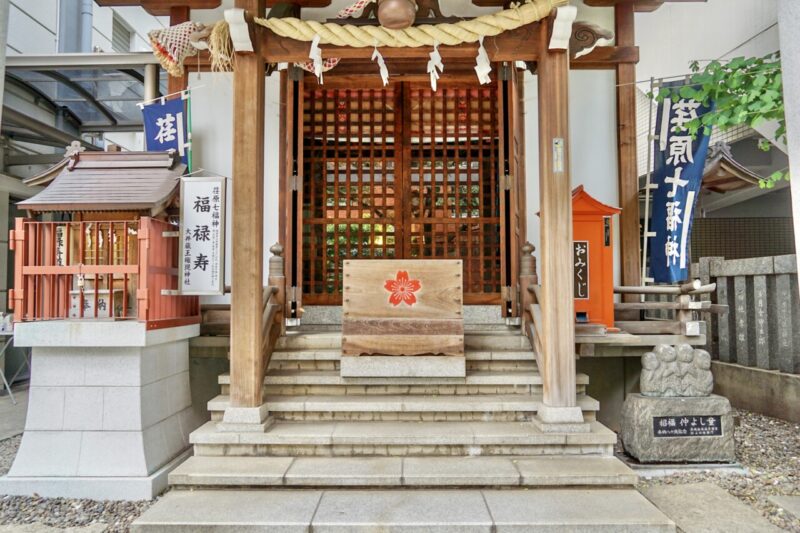

荏原七福神・福禄寿を祀る

拝殿手前左手には「福禄寿」を祀る境内社。

荏原七福神の福禄寿。

荏原七福神の福禄寿。

正月期間は特に七福神めぐりをされる方で賑わう。

正月期間は特に七福神めぐりをされる方で賑わう。

中には福禄寿像。

中には福禄寿像。

御神木の銀杏の木。

遷座した際に植樹されたようだが中々立派。

遷座した際に植樹されたようだが中々立派。

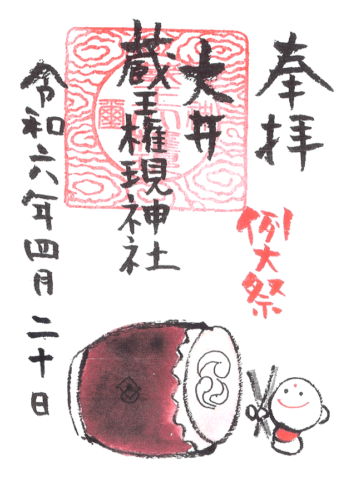

例大祭は4月の天狗祭り・起源となる天狗伝説

当社の例大祭は通称「天狗祭り」として知られている。

例大祭に出る天狗神輿。

例大祭に出る天狗神輿。

例大祭期間になると神輿渡御の前日まではイトーヨーカ堂大井町店に展示されている。

例大祭期間になると神輿渡御の前日まではイトーヨーカ堂大井町店に展示されている。

江戸時代には大井村に天狗伝説が知られていた。

江戸にて火事や疫病が流行った時、大井村周辺は蔵王権現の天狗のおかげで無事であった。

そこで天狗に感謝をし、当社の例祭には太鼓を叩いたり天狗を祀った神輿を担いだと云う。

これが現在も続く大井町の「天狗祭り」の起源とされ、毎年4月の例大祭に斎行。

画像は2024年例大祭の様子。

画像は2024年例大祭の様子。

展示された天狗神輿は翌日に渡御も行われた。

展示された天狗神輿は翌日に渡御も行われた。

権現太鼓。

権現太鼓。

2024年例大祭では大井町駅から歩行者天国になりずらっと露店も。

2024年例大祭では大井町駅から歩行者天国になりずらっと露店も。

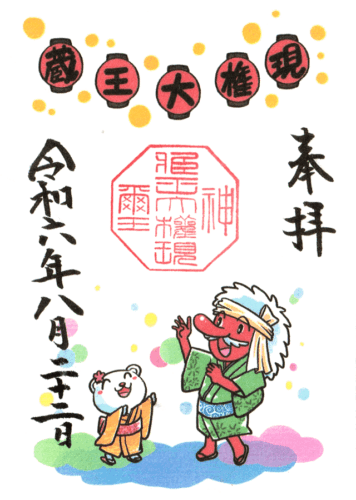

10月の福禄寿祭・定期的に開催のごんげん市

10月には福禄寿祭を開催。(画像は2024年のもの)

当社に祀られた福禄寿。

当社に祀られた福禄寿。

権現太鼓の奉納。

権現太鼓の奉納。

合わせて開催のごんげん市は当社前で定期的に開催される市。

合わせて開催のごんげん市は当社前で定期的に開催される市。

ダンスやコンサートが行われる他、こうして出店も出る地域のお祭り。

ダンスやコンサートが行われる他、こうして出店も出る地域のお祭り。

2022年5月より月替りの限定御朱印も用意

御朱印は社殿左手にある社務所にて。

大井一丁目会館に併設して窓口。

大井一丁目会館に併設して窓口。

こちらが社務所扱いとなる。

こちらが社務所扱いとなる。

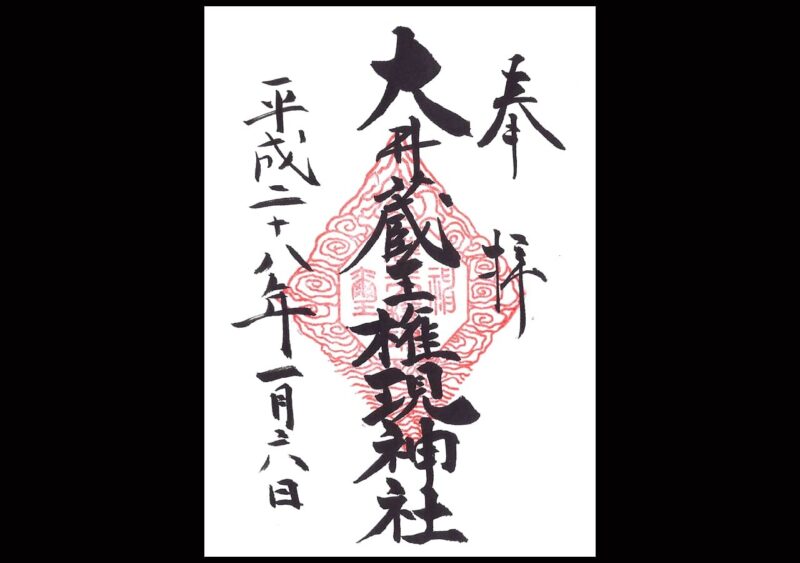

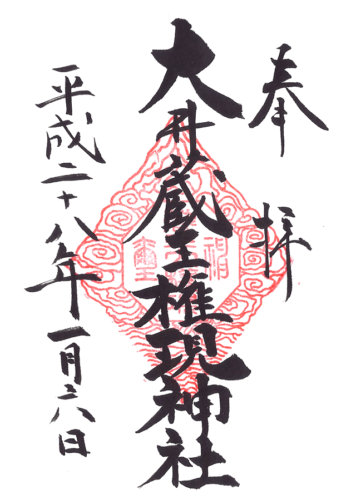

御朱印は「蔵王大権現 神璽」の朱印。

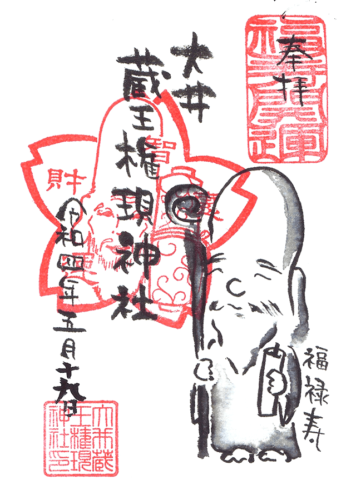

荏原七福神の福禄寿を担っているため福禄寿の御朱印も頂ける。

荏原七福神の福禄寿を担っているため福禄寿の御朱印も頂ける。

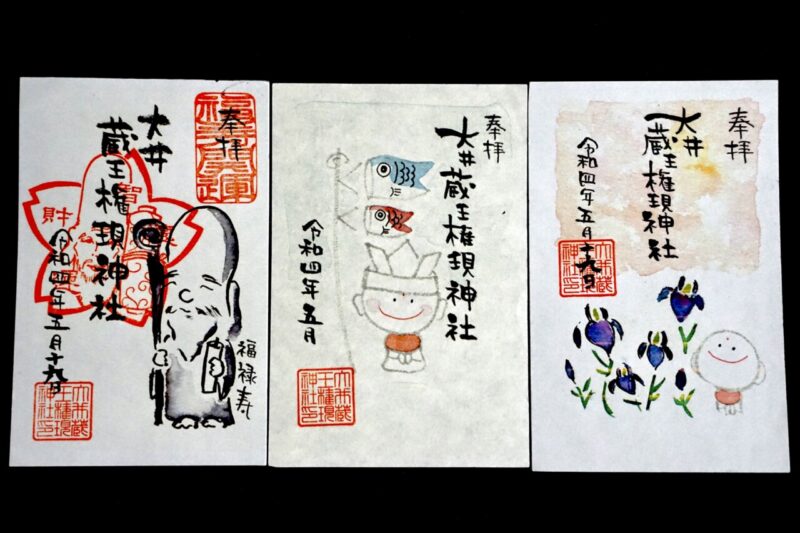

2022年5月より月替りの限定御朱印も授与。

右2つが2022年5月の限定御朱印で、左が福禄寿の限定御朱印。

右2つが2022年5月の限定御朱印で、左が福禄寿の限定御朱印。

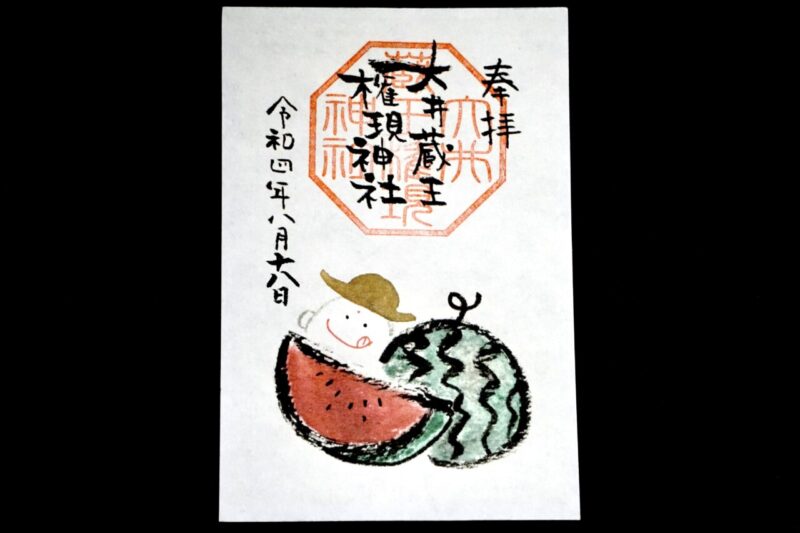

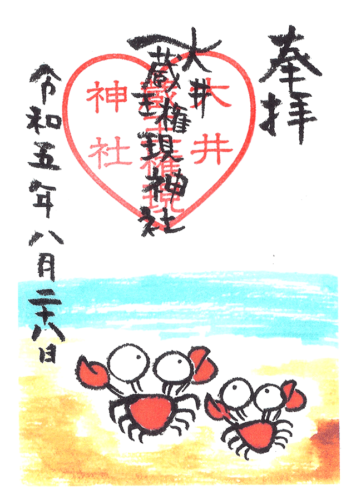

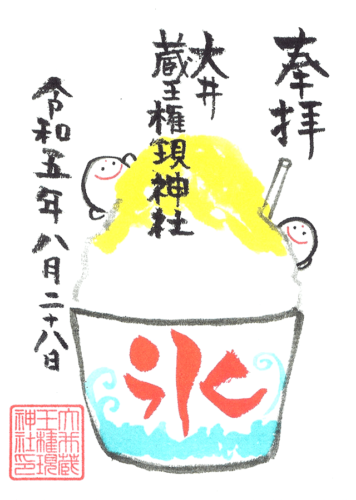

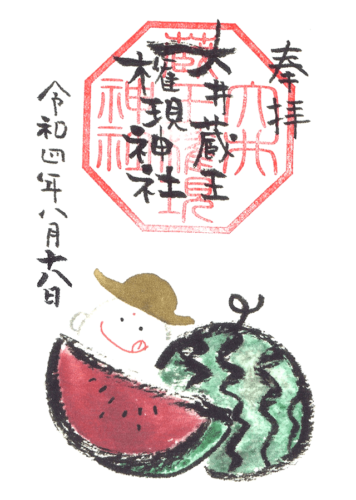

こちらは2022年8月の御朱印。

こちらは2022年8月の御朱印。

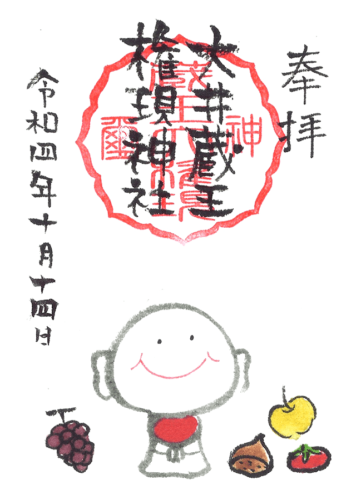

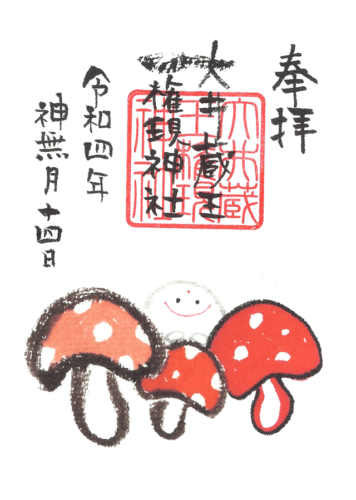

2022年10月に頂いた御朱印。

2022年10月に頂いた御朱印。

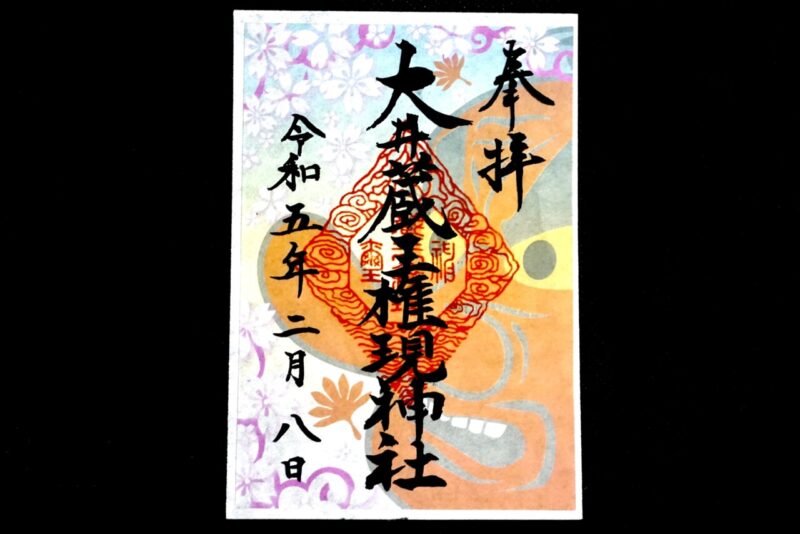

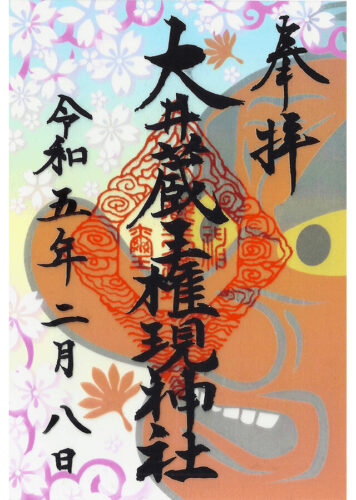

2023年2月の御朱印と権現天狗御朱印。

2023年2月の御朱印と権現天狗御朱印。

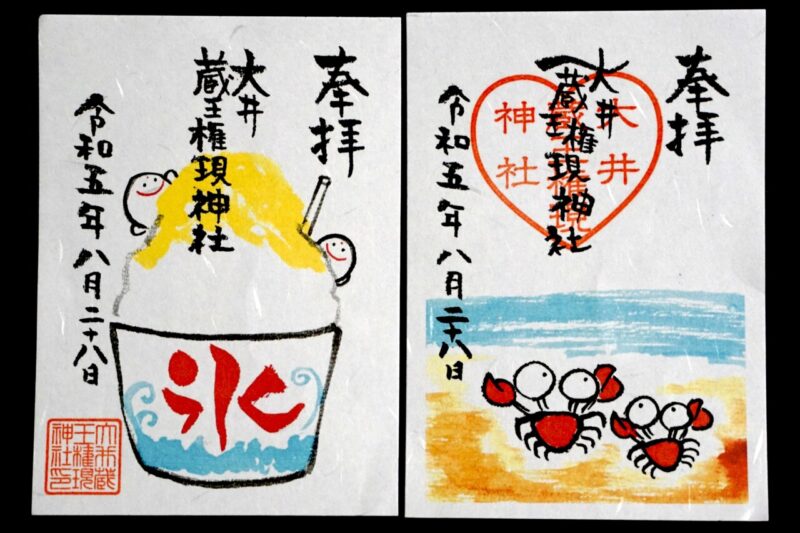

2023年8月の御朱印。

2023年8月の御朱印。

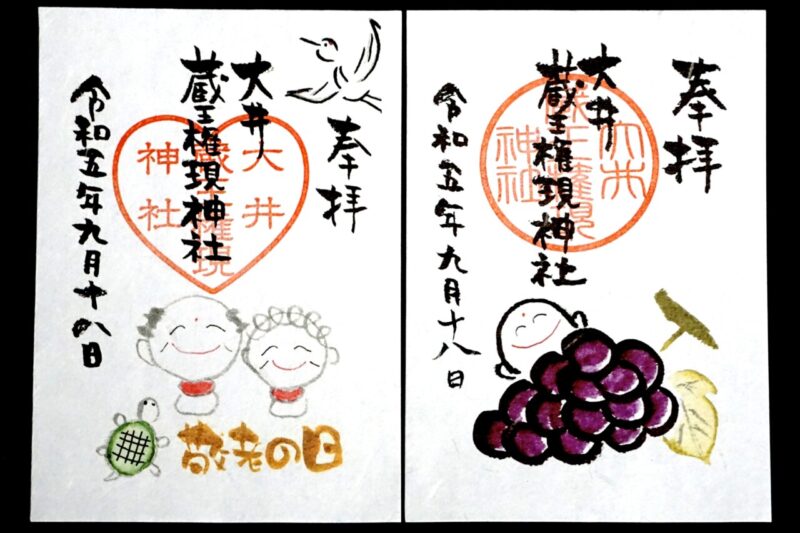

2023年9月の御朱印と敬老の日御朱印。

2023年9月の御朱印と敬老の日御朱印。

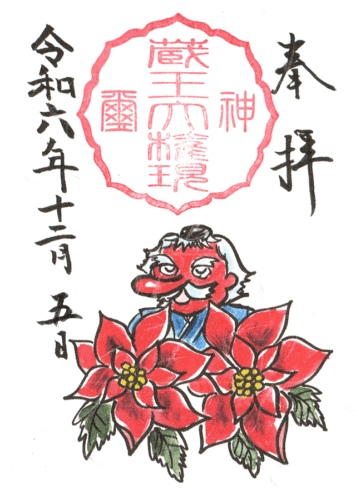

2023年12月はクリスマス感のある御朱印。

2023年12月はクリスマス感のある御朱印。

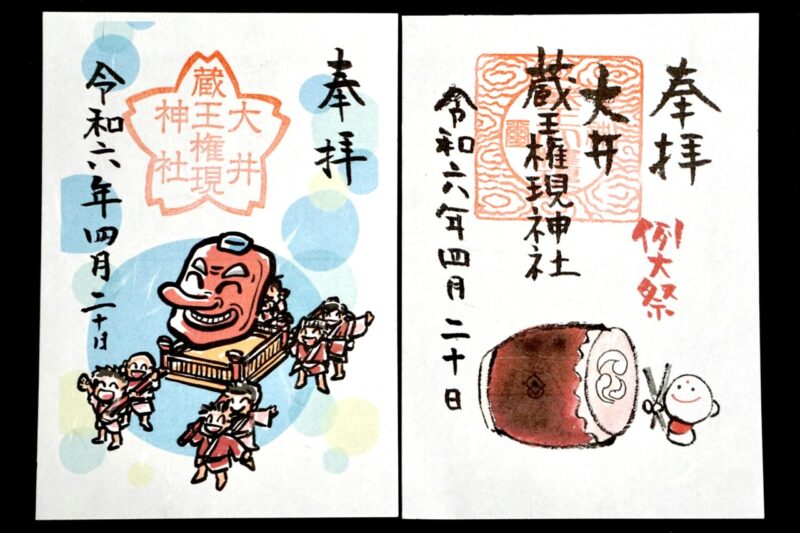

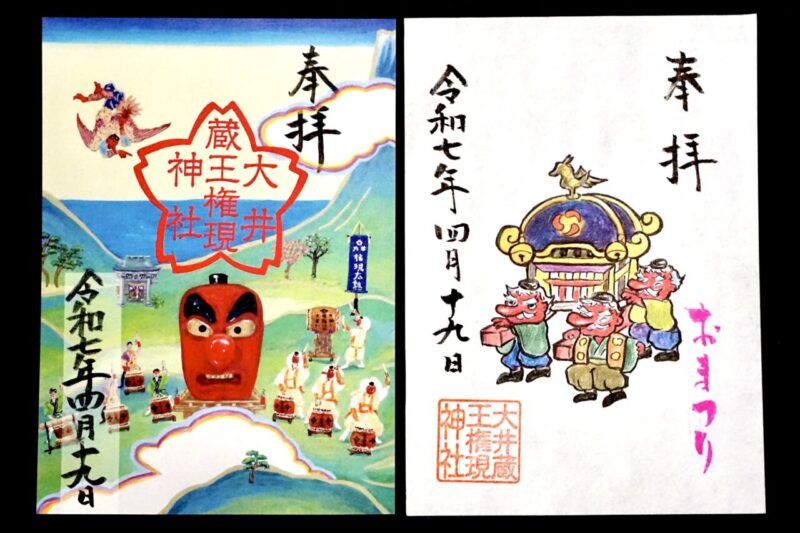

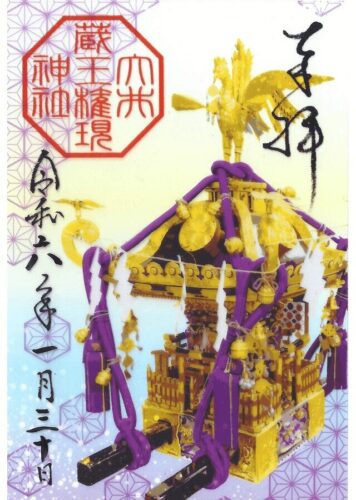

2024年例大祭御朱印と左は同日より通年授与の天狗神輿御朱印。

2024年例大祭御朱印と左は同日より通年授与の天狗神輿御朱印。

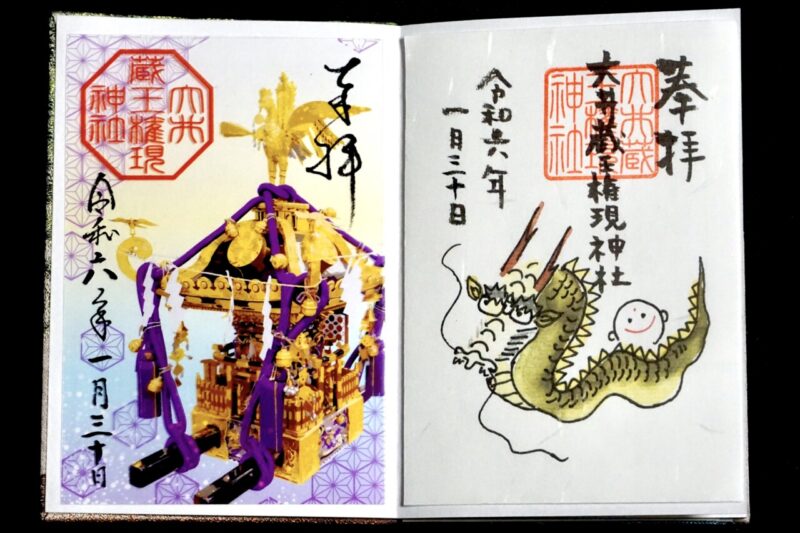

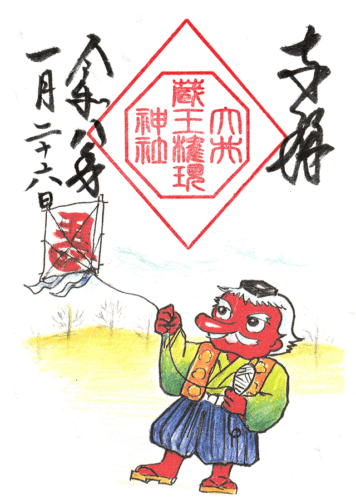

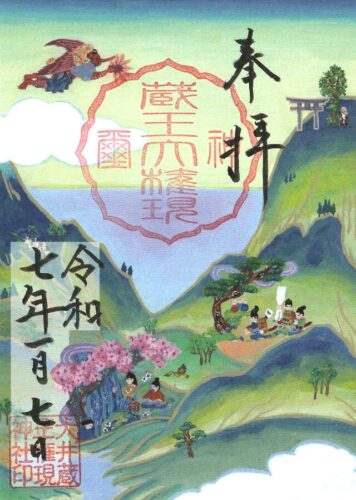

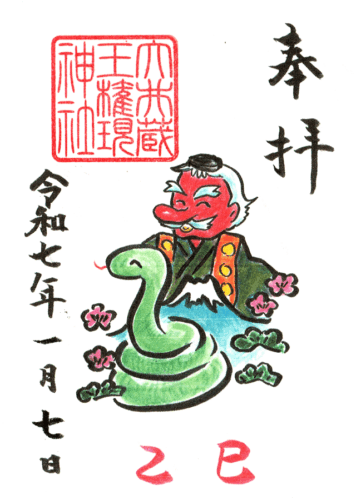

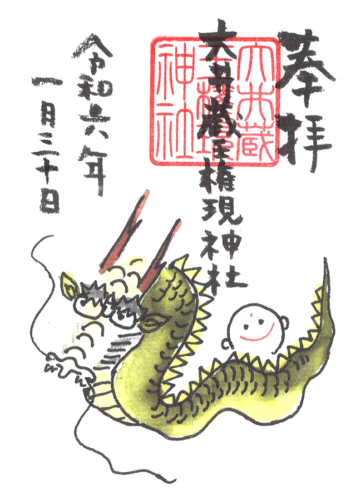

2025年正月の御朱印。

左は遷座百年を記念した特別御朱印で月替りでデザインが変わりつなげると1枚の絵になる仕組み。

左は遷座百年を記念した特別御朱印で月替りでデザインが変わりつなげると1枚の絵になる仕組み。

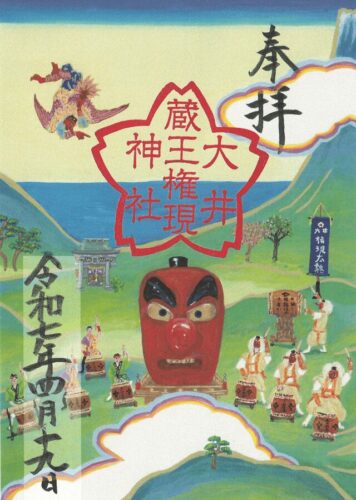

2025年4月の天狗まつりで頂いた御朱印。

2025年4月の天狗まつりで頂いた御朱印。

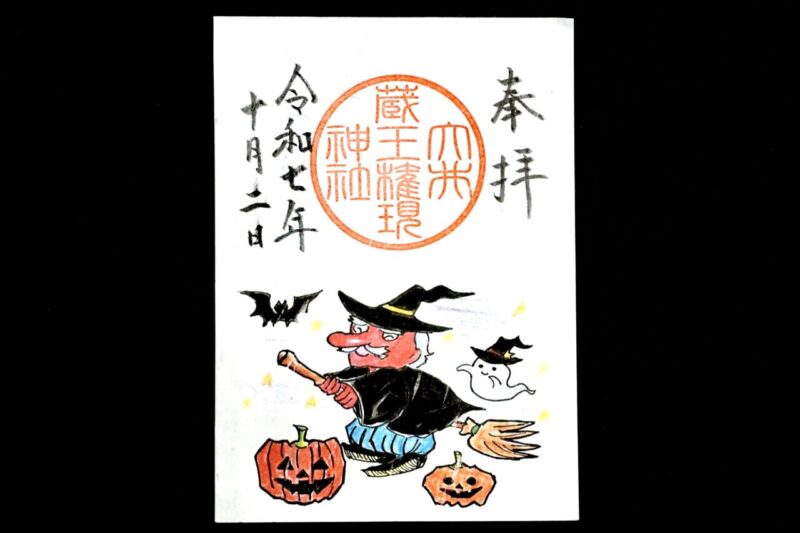

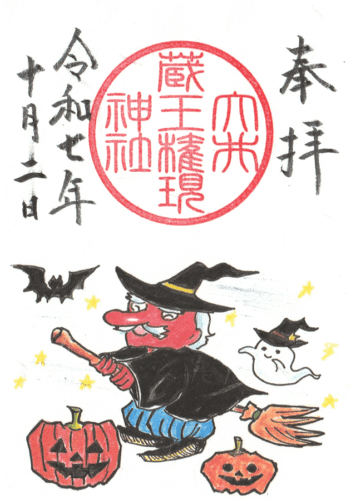

2025年10月に頂いた御朱印は天狗とハロウィン。

2025年10月に頂いた御朱印は天狗とハロウィン。

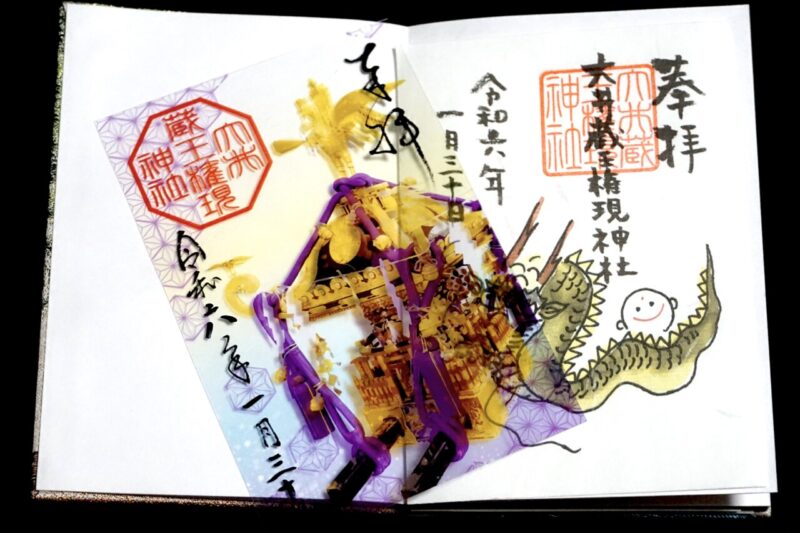

珍しいクリア御朱印の権現天狗御朱印と神輿御朱印

2023年元日より権現天狗御朱印の授与を開始。

上述した天狗伝説や天狗祭りに関連した天狗の御朱印。

上述した天狗伝説や天狗祭りに関連した天狗の御朱印。

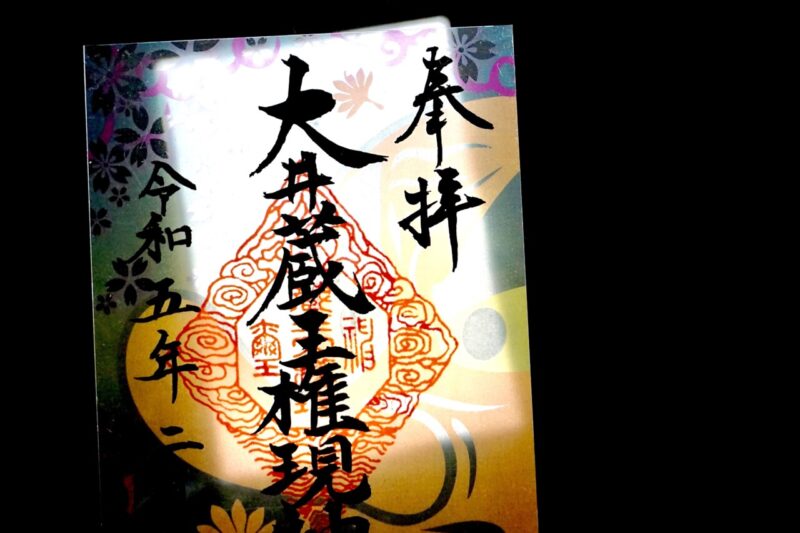

珍しいクリア仕様。

珍しいクリア仕様。

数に限りはあるが基本的に通年での授与となる。

数に限りはあるが基本的に通年での授与となる。

希望すれば神輿庫に安置されている天狗を見せて頂ける事も。

希望すれば神輿庫に安置されている天狗を見せて頂ける事も。

2024年元日からは神輿のクリア御朱印の授与も開始。

当社の神輿をクリア御朱印で再現。

当社の神輿をクリア御朱印で再現。

こちらも通年での授与となる。

こちらも通年での授与となる。

希望すれば神輿庫を開けて神輿も見せて下さり有り難い。

希望すれば神輿庫を開けて神輿も見せて下さり有り難い。

珍しい極彩色が施された神輿で正面の龍の他、側面には南朝にまつわる後醍醐天皇や楠木正成が彫刻されている。

珍しい極彩色が施された神輿で正面の龍の他、側面には南朝にまつわる後醍醐天皇や楠木正成が彫刻されている。

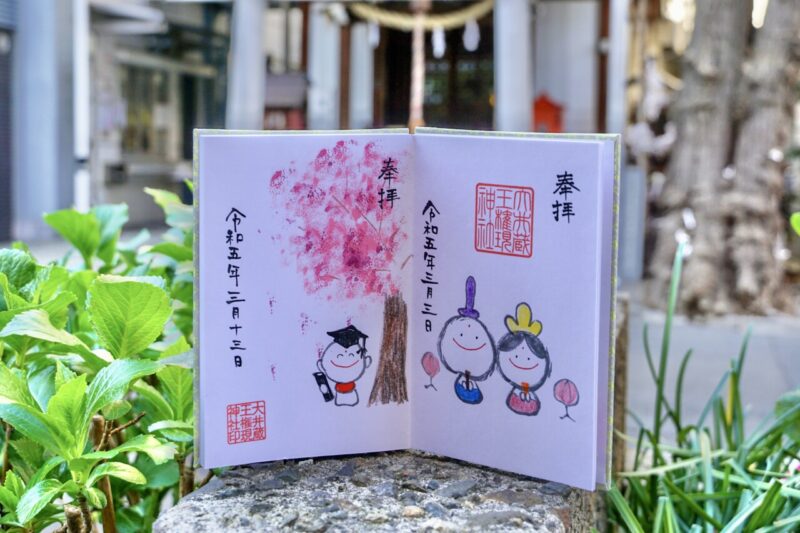

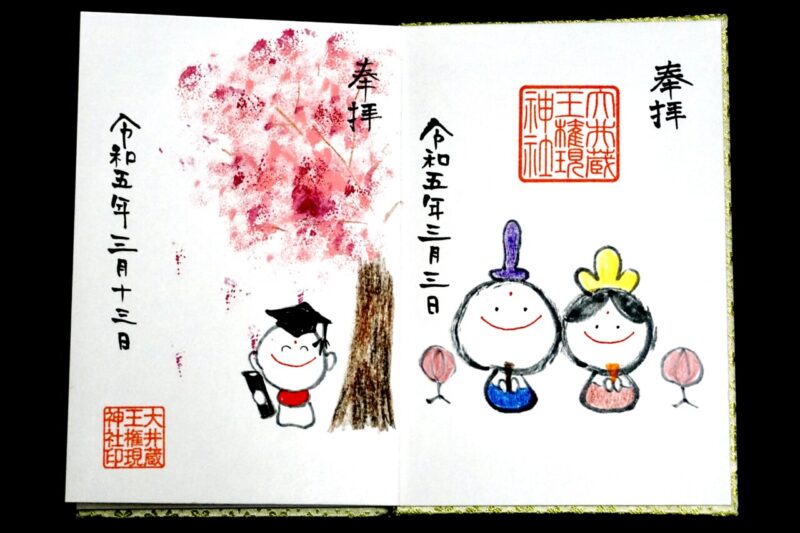

御朱印帳を預ける形で手書きイラスト御朱印も(2024年3月までで終了)

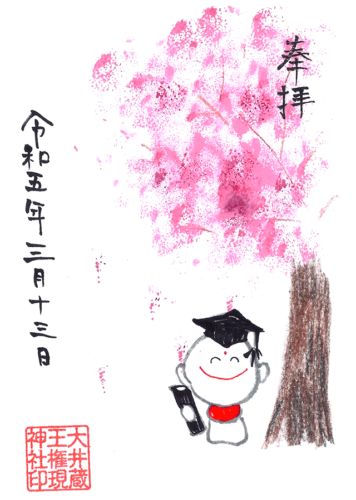

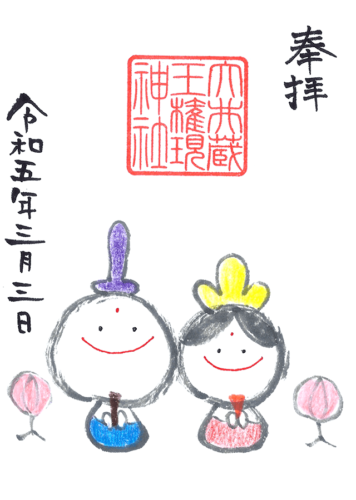

2023年3月からは別紙(印刷)のみの授与だったイラスト入り御朱印の手書きを開始。(現在は終了) 2023年3月に頂いた手書きイラスト御朱印。

2023年3月に頂いた手書きイラスト御朱印。

※2024年3月までで直書き対応は終了。現在は書き置きのみの授与。

※以下は直接頂けた時の情報。

御朱印帳を預ける形での対応。

手書きは1種類あたり初穂料1,000円。

絵師さんのお時間がある際に書いて頂くとのことで1-2週間程はかかるとのこと。

レターパック持参の上なら出来上がり次第郵送。

または出来上がり次第連絡を下さるので直接お参りの上受け取る形。

※筆者は近場なので連絡を頂いてから再度お参りをして受け取った。

※社務所に手書きについて掲示がない場合もあるので、その場合は手書きについてお願いしたい旨を申し出るのがよい。

可愛らしい月替り御朱印の手書き版。

御朱印帳に直接描いて下さるのは有り難い。

御朱印帳に直接描いて下さるのは有り難い。

所感

大井町駅近くに鎮座する小さな神社。

境内は鳥居の奥にすぐ社殿があり、あとは手水舎や御神木といったとても狭いもの。

それでも神社の形を有しており、七福神巡りや大井町を代表するお祭りなど地域からの崇敬は篤い。

日頃からこの小さな社に参拝する方が多いし、大事に管理されているのが伝わる。

今もなお「蔵王権現」という修験道の社号を有する神社は珍しい。

江戸時代から伝わる天狗の伝説、そして明治の神仏分離後の経緯、度重なる遷座を繰り返しつつも、こうして現在も維持できている事が素晴らしく、地域の方々による崇敬の篤さを感じさせてくれる。

小さな社にも多大な想いや歴史がある、そう思わせてくれる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・500円(限定)・1,000円(イラスト手書き)

社務所にて。

※荏原七福神・福禄寿の御朱印もあり。

※社務所は通常は無人な事が多いが正月や例祭日などに開かれる。

2月1日-28日まで「月替り限定御朱印」(4種類)

1月1日-12月31日まで「丙午御朱印」(2種類)

※最新情報などは公式Instagramにて。

2024年1月1日-通年で「神輿クリア御朱印」

2023年1月1日-通年で「権現天狗クリア御朱印」

- 丙午

- 2026年1月

- 2025年10月

- 遷座百年/4月

- 2025年4月

- 遷座百年/1月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年福禄寿祭

- 2024年8月

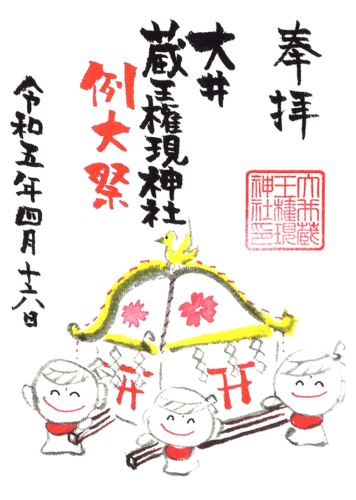

- 2024年例大祭

- 天狗神輿

- 神輿/クリア

- 2024年1月

- 2023年12月

- 敬老の日

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年8月

- 2023年例大祭

- 2023年3月/手書き

- 2023年3月/手書き

- 権現天狗/クリア

- 2023年2月

- 2022年10月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年5月

- 2022年5月

- 福禄寿

- 通常

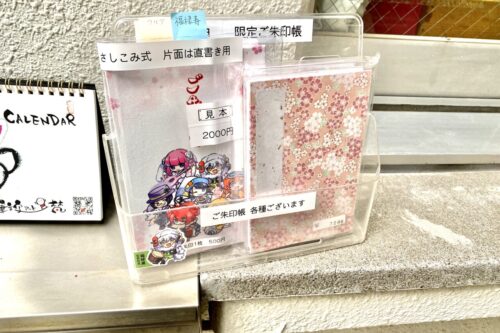

御朱印帳

御朱印帳

初穂料:1,200円(汎用)・2,000円(荏原七福神)

社務所にて。

御朱印帳を用意。

荏原七福神のイラスト入り御朱印帳と汎用の御朱印帳。

限定数での授与。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

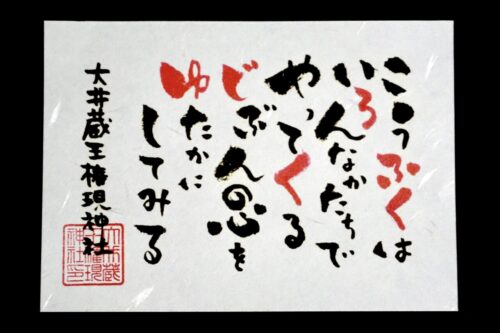

己書

初穂料:─

社務所にて。

2022年10月に御朱印を頂いた際に下さった己書。

赤文字を読むと「ふくろくじゅ(福禄寿)」になっている。

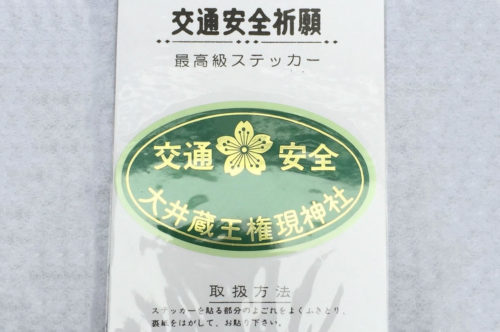

交通安全祈願最高級ステッカー

初穂料:200円

社務所にて。

2016年8月に頂いたステッカー。(現在は頒布終了)

参拝情報

参拝日:2025/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/05(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/01/30(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/18(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/03/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/14(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/18(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/01/06(御朱印拝受)

コメント