目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 上野公園に鎮座・重要文化財の大石鳥居

- 多くの石灯籠・重要文化財の銅灯籠・お化け灯籠

- 絢爛豪華な唐門・左甚五郎の龍の彫刻

- 拝観料(500円)を支払うと唐門内部まで参拝可能

- 上野の祖木とも云われる御神木の大楠

- 強運開祖の栄誉権現社・狸を祀るパワースポット

- 国指定重要文化財の美しい透塀

- 「金色殿」と称された社殿・唐門の裏側

- 牡丹の名所・冬と春のぼたん苑

- 桜の季節には出店も多数

- 上野動物園内にある五重塔

- 夢叶う光の夜・ライトアップイベント

- 個性的な書体の御朱印・御朱印の三柱

- 見開きで綺麗な月替などの限定御朱印

- 明治時代の印を復刻・越前和紙と活版印刷の限定御朱印

- 他抜(たぬき)御朱印・限定の双子パンダ御朱印

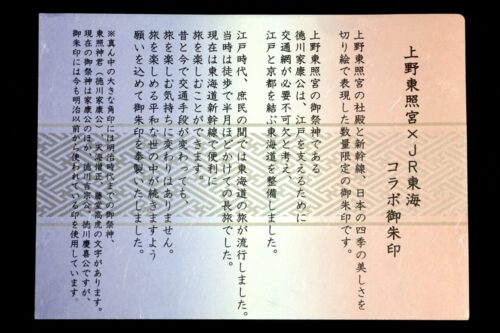

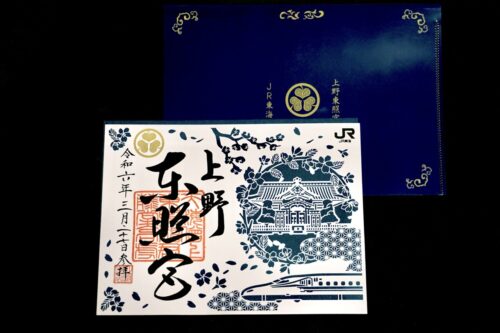

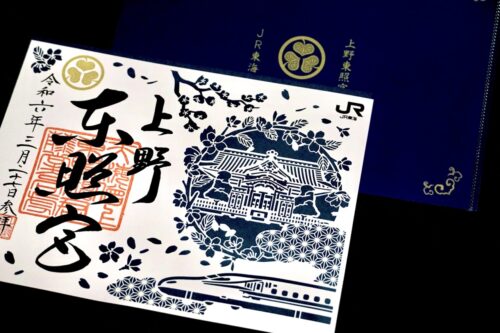

- JR東海コラボ・新幹線の切り絵御朱印

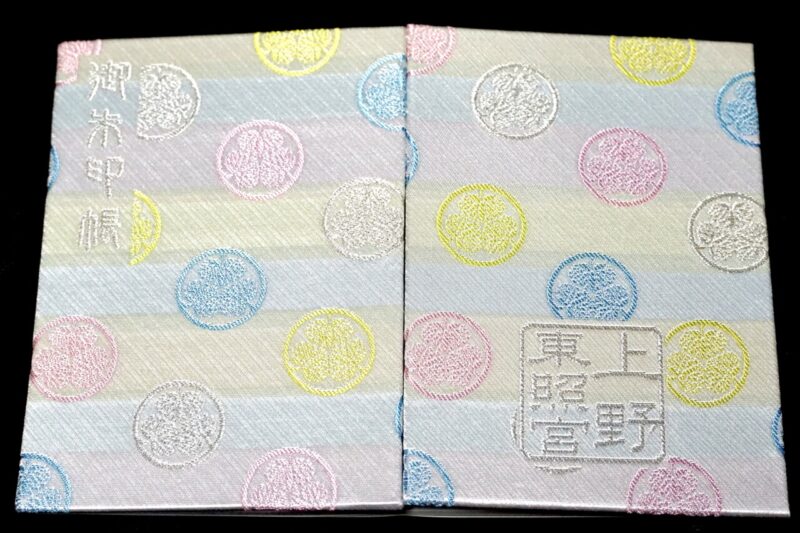

- 社殿とパステルカラーの2種類の御朱印帳

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

上野公園内に鎮座する絢爛豪華な東照宮

東京都台東区上野公園に鎮座する神社。

旧社格は府社で、東照大権現(徳川家康)のみならず、徳川吉宗・徳川慶喜も祀る。

正式名称は「東照宮」であるが、他との区別のために「上野東照宮」と称される。

徳川家光が造営した絢爛豪華な社殿や唐門が現存しており、その絢爛豪華さや歴史から「日光東照宮」「久能山東照宮」と共に三大東照宮に数えられる事もある程。

数多くの奉納灯籠を含め、国の重要文化財を多く有する神社となっている。

神社情報

上野東照宮(うえのとうしょうぐう)

御祭神:徳川家康公・徳川吉宗公・徳川慶喜公

社格等:府社

例大祭:4月17日

所在地:東京都台東区上野公園9-88

最寄駅:上野駅・京成上野駅・根津駅

公式サイト:https://www.uenotoshogu.com/

御由緒

天海僧正と藤堂高虎は危篤の徳川家康公の枕元に呼ばれ、三人一つ処に末永く魂鎮まる処を作るよう遺言されました。

その遺言を受け、1627年(寛永四年)藤堂家の屋敷地であった上野に創建されたのが始まりです。その後1651年(慶安四年)に三代将軍・徳川家光公が、現存する社殿へと造営替えを行いました。

その際、遠く日光までお参りに行くことができない江戸の人々のために日光東照宮に準じた豪華な社殿を建立したと伝わります。

戦争、震災をも乗り越え、江戸初期に建立された社殿が現存することは奇跡的で、強運の神様と信仰されています。

現在は国の重要文化財に指定されています。(頒布の和紙ファイルより)

歴史考察

徳川家康が天海と藤堂高虎に残した遺言

社伝によると、寛永四年(1627)に創建と伝わる。

元和二年(1616)、危篤状態であった徳川家康は、隠居していた駿府城(静岡県静岡市)に天海僧正と藤堂高虎を呼び出し、三人一処に末永く魂鎮まるところを作って欲しいと遺言を残したと云う。

戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍して天台宗の僧。

南光坊天海や智楽院とも呼ばれ、諡号は慈眼大師(じげんだいし)。

家康の側近として、幕府の朝廷政策や宗教政策に深く関与し、江戸設計を主導し、多くの寺社を鬼門や裏鬼門に配置し、創建・遷座させた。

家康を神号を「東照大権現」として祀るようにしたのも天海によるもので、全国に数多くある家康公を祀る「東照宮」の基礎を作った人物とも云える。

戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将・大名。

今治藩主(愛媛県今治市)、後に津藩(三重県津市)の初代藩主。

宇和島城・今治城・篠山城・津城・伊賀上野城・膳所城・二条城などなどを築城した築城の名人として知られる。

幾度も主君を変えており、最終的には家康に仕えた。

家康からは多大な信頼を受け「国に大事があるときは、高虎を一番手とせよ」と云うほどであったと云う。

遺言の内容は、家康自らを信頼する藤堂高虎と天海と共に「三人一処」で祀ってほしいと云うものであった。

「寛永寺」境内に創建・三処権現と称される

寛永二年(1625)、天海が藤堂高虎などの下屋敷を使い「寛永寺」を開山。

京の都の鬼門を守護する「比叡山延暦寺」に対して、江戸の鬼門を守護する「東の比叡山」という意味で、山号を「東叡山寛永寺」とし、徳川将軍家の菩提寺とされた。

台東区上野桜木にある天台宗関東総本山の寺院。

徳川家光と天海によって徳川将軍家の祈祷所・菩提寺として創建され、江戸時代には天台宗の本山として強大な権勢を誇った。

現在の上野恩賜公園は殆どが寛永寺の敷地であった。

寛永四年(1627)、「寛永寺」の整備によって法華堂・常行堂・多宝塔・輪蔵などが建立。

同年、家康から遺言を残された天海と藤堂高虎によって「寛永寺」の境内に当宮が創建。

当宮は「東照社」と称された。

正保三年(1646)、朝廷より宮号を授けられて「東照宮」と改称。

東照神君とされた徳川家康を始め三処権現が祀られた。

家康の遺言に「三人一処に」とあったように当時の御祭神は以下の3柱。

・東照神君(徳川家康)

・天海僧正

・藤堂高虎

そのため「三処権現」とも称された。

徳川家光による絢爛豪華な社殿の造営

慶安四年(1651)、三代将軍・徳川家光が社殿などを改築。

金箔を多く使い使い絢爛豪華だった事から「金色殿」とも称された。

この社殿は現存していて国の重要文化財に指定。

この社殿は現存していて国の重要文化財に指定。

この造替に際し約250基の灯籠が全国の大名から競うように奉納された。

こうした灯籠の多くも現存しており、中でも銅燈籠50基は国の重要文化財となっている。

こうした灯籠の多くも現存しており、中でも銅燈籠50基は国の重要文化財となっている。

家光は「日光東照宮」「芝東照宮」などの東照宮も絢爛豪華な社殿に造営・改築。

当宮の社殿を絢爛豪華に変えたのも、自分が慕った祖父である家康をより神格化させ徳川将軍家の威光を示すための一環だったように思う。

家光は当宮を改築し正遷宮が行われた数日後に薨去(逝去)しているため、死期が近かった家光に思うところがあったのかもしれない。

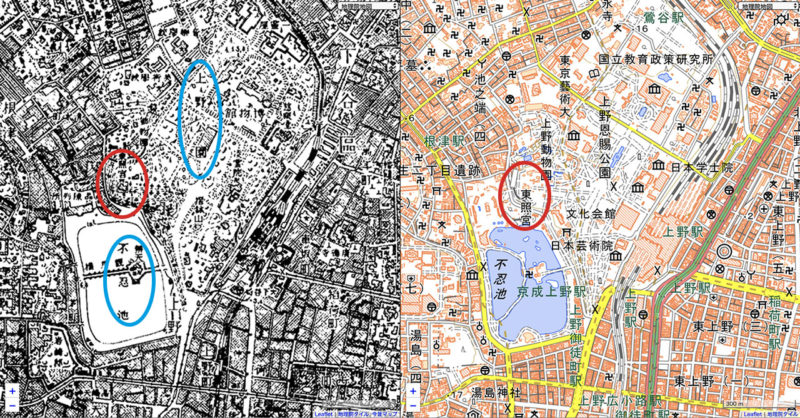

江戸切絵図から見る当宮と寛永寺

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の下谷・上野の切絵図。

右が北の切絵図となっており、「寛永寺」と当宮は図の右上に描かれている。

左下の大きな池は不忍池で、この一帯が全て「寛永寺」の境内。

周囲にも大変多くの子院を見る事ができる。

その中でも赤円で囲った「御宮」と記されているのが、「東照宮」の事ですなわち当宮。

文殊楼の左手、時の鐘の奥に当宮が鎮座していた。

当宮のほぼ隣にある「寛永寺」子院の「寒松院」が別当寺を担っていた。

上野戦争の戦火を奇跡的に免れる

慶應四年(1868)、上野戦争が勃発。

幕末の戊辰戦争の戦いの1つ。

上野で彰義隊ら旧幕府軍と、薩摩藩・長州藩を中心とする新政府軍の間で行われた戦い。

この際生じた火災で、「寛永寺」は根本中堂など主要な伽藍を焼失。

上野戦争によって多くの建造物が焼失した「寛永寺」境内において、当宮は戦火を免れている。

上野戦争を描いており、当宮のすぐ前にあった「寛永寺」文殊楼での戦いを描いている。

こうした中、当宮が戦火を免れ現存しているのは奇跡的とも云えるであろう。

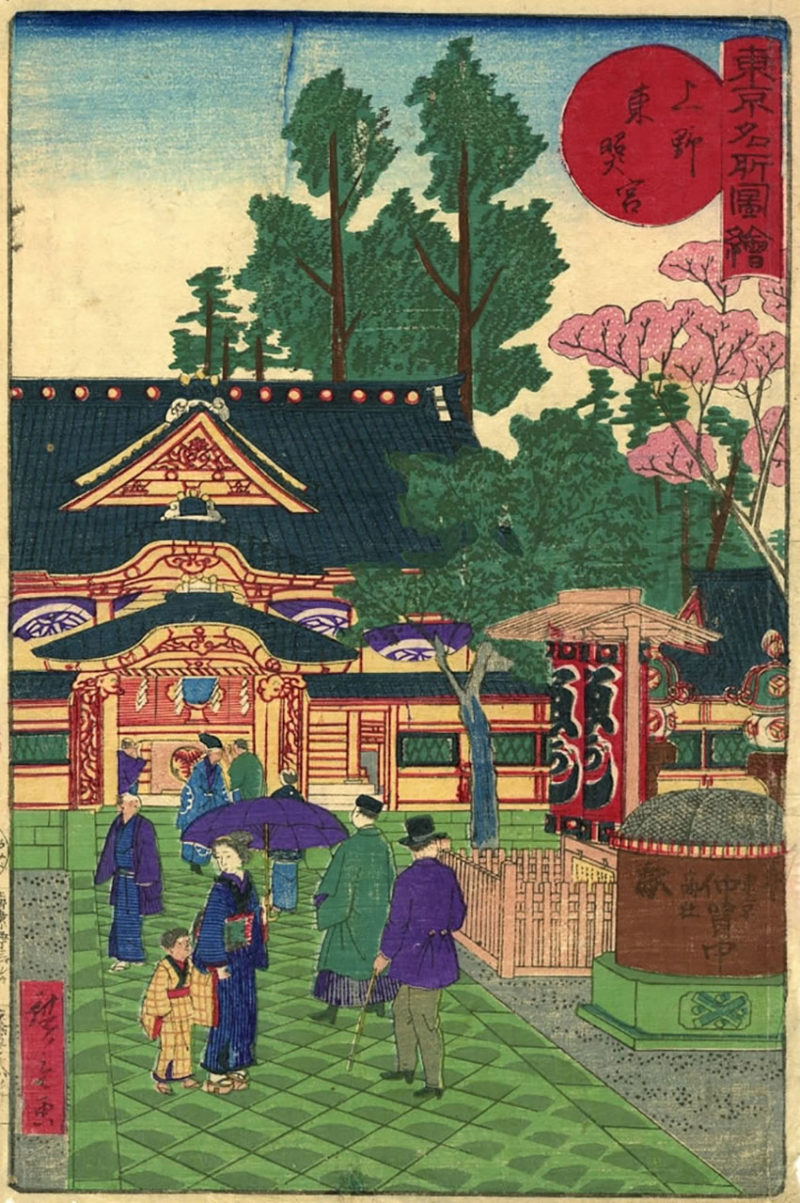

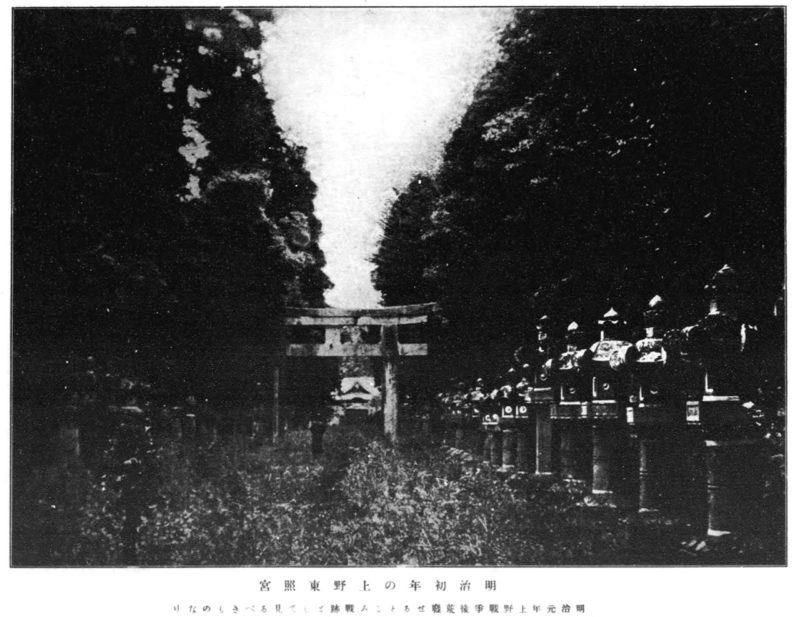

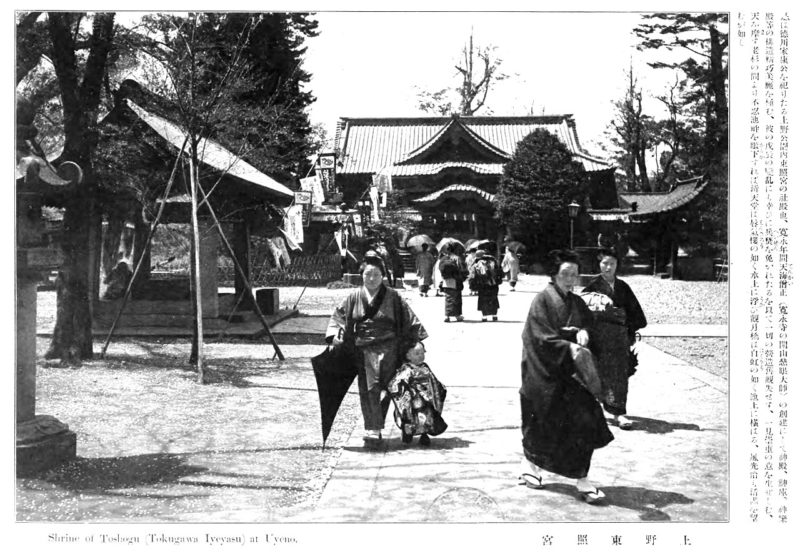

明治以降の歩み・当時の浮世絵と古写真で見る当宮

明治になり神仏分離。

「寛永寺」とは分離、独立した神社となる。

明治六年(1873)、府社に列した。

同年、太政官布達第16号により「上野公園」が東京府公園に指定。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

上野公園や不忍池の文字も見え、既に東京府下一の公園であった上野公園は、今も昔もそう変わらないことも窺える。

明治四十四年(1911)、社殿は旧国宝に指定。

文化財保護法が施行された昭和二十五年(1950)以前の国宝。

文化財保護法施行以前の旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定の有形文化財は全て「国宝」と称されていた。(当宮の社殿は現在は重要文化財にあたる)

上野戦争の戦火を免れた当宮は、東京の名所として人気を博した。

明治の浮世絵や写真などでその姿を見る事ができる。

現存する金色に輝く唐門や社殿の様子が描かれている。

金色に朱が所々に入っていたようで徳川の葵紋も見る事ができる。

神仏分離後の当宮の参道を描いている。

今もなお現存する多くの灯籠、奥には当時は朱色で描いた唐門の様子が分かる。

これらが現存しているのは実に貴重な事であろう。

月岡芳年、豊原国周と共に明治浮世絵界の三傑の一人に数えられた。

しばしば「最後の浮世絵師」「明治の広重」ととも評される人物。

浮世絵としてだけでなく写真としても残っているのが特徴。

状態によって分かりにくい写真もあるのだが紹介したい。

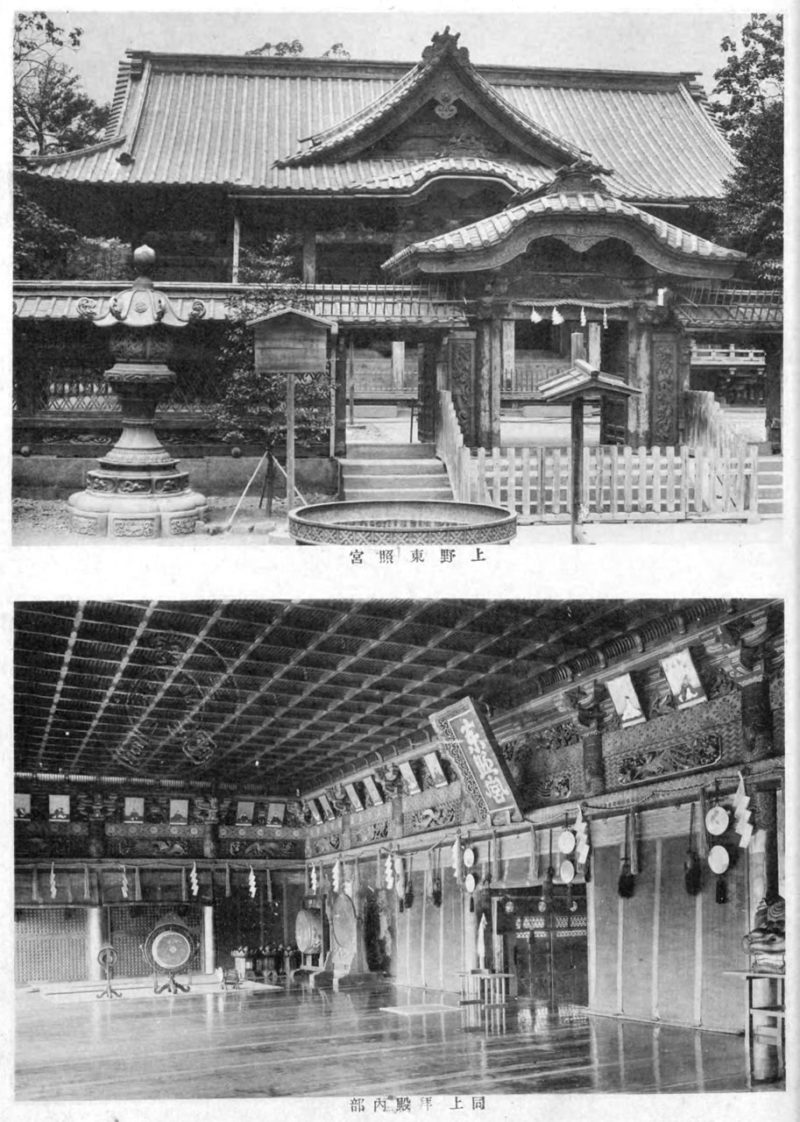

明治初年(1868)の「上野東照宮」の写真となっている。

まだ上野戦争直後の様子であると記されていて実に貴重。

黒つぶれしているため全体的に分かりにくいが、上野戦争の後で荒れた様子と、その中でも多くの灯籠や奥に社殿が無事に残っている事が確認できる。

現在とそう変わらぬ唐門や社殿の様子や参道の様子が伝わる。

参道を歩く当時の人々の服装からは和装の中にも、洋傘を持ち歩いていたりと、明治らしい文明開化の様子を窺う事もでき、とても貴重な一枚。

現在は唐門は閉じているが、かつてはきらびやかな唐門が開き、ここを通り社殿まで参拝できた事が分かり、細かな彫刻や銅燈籠などの姿も把握する事ができる。

その下には当時の拝殿内部の貴重な写真が置かれていて、絢爛豪華な様子が伝わる。

明治以降は、上野戦争の戦火を免れ、徳川の威光を伝え当時の国宝の神社として、浮世絵や写真などの題材になるように、東京の中でも人気の観光地となっていた。

関東大震災や戦災も免れる・強運の神様

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

東京の街が壊滅的な打撃を受ける中、当宮はまたしても焼失を免れている。

昭和二十年(1945)、東京大空襲でも当宮は焼失を免れる。

当宮にも爆弾が打ち込まれたものの、それが不発弾となり、社殿の倒壊は免れた。

慶安四年(1651)に徳川家光によって造営された社殿が現存。

江戸時代の多数の火災、幕末の上野戦争、大正の関東大震災、昭和の東京大空襲、こうした数多くあった火災・戦災・震災を東京の地にありながら免れたのは奇跡とも云える。

そのため「強運の神様」として信仰も集めている。

平成二十一年(2009)から平成二十五年(2013)まで社殿の修復工事が行われた。

当時の携帯撮りなので画質が悪くて申し訳ないが、こちらは2006年に参拝時の修復前の社殿。

当時の携帯撮りなので画質が悪くて申し訳ないが、こちらは2006年に参拝時の修復前の社殿。

老朽化していた社殿も、平成の修復工事によって「金色殿」と呼ばれた絢爛豪華な姿が蘇った。

平成二十六年(2014)、一般拝観が再開され現在に至っている。

平成二十六年(2014)、一般拝観が再開され現在に至っている。

境内案内

上野公園に鎮座・重要文化財の大石鳥居

かつての「寛永寺」境内を使用し造営された上野公園内に鎮座。

現在も数多くの名所が残る広大な上野公園の一画。

現在も数多くの名所が残る広大な上野公園の一画。

上野動物園のやや南に鎮座している。

上野動物園のやや南に鎮座している。

上野公園内を進むと立派な石造りの大鳥居。

大鳥居は寛永十年(1633)に酒井忠世による奉納で、関東大震災でも少しも傾かなかった程。

大鳥居は寛永十年(1633)に酒井忠世による奉納で、関東大震災でも少しも傾かなかった程。

国の重要文化財に指定されている。

国の重要文化財に指定されている。

江戸時代初期の大名で、江戸幕府の老中や大老を務めた。

那波藩主(群馬県伊勢崎市)、伊勢崎藩主(群馬県伊勢崎市)、厩橋藩(群馬県前橋市)第二代藩主。

鳥居を潜るとここからは多くの石灯籠があり、その先に神門。

神門の先からは神域となり、長い参道と多くの奉納灯籠が並ぶ。

神門の先からは神域となり、長い参道と多くの奉納灯籠が並ぶ。

10月-2月は9:00-16:30まで。

3月-9月は9:00-17:30まで。

※当宮は拝観時間が決まっておりそれ以外は閉門しているので要確認。

多くの石灯籠・重要文化財の銅灯籠・お化け灯籠

神門の手前にも奥にも数多くの石灯籠。

両脇に並ぶ多くの石灯籠は、200基以上。

両脇に並ぶ多くの石灯籠は、200基以上。

その殆どが現社殿が造営された慶安四年(1651)に奉納されたもの。

その殆どが現社殿が造営された慶安四年(1651)に奉納されたもの。

諸大名が徳川将軍家への忠誠のために奉納したと云う事ができるだろう。

諸大名が徳川将軍家への忠誠のために奉納したと云う事ができるだろう。

数多くの石鳥居の中に銅鳥居も見えてくる。

当宮にある銅鳥居は全48基。

当宮にある銅鳥居は全48基。

いずれも諸大名からの奉納。

いずれも諸大名からの奉納。

特に唐門両側の6基は紀伊・水戸・尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進されたもの。

特に唐門両側の6基は紀伊・水戸・尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進されたもの。

これら銅燈籠の全てが国の重要文化財。

これら銅燈籠の全てが国の重要文化財。

江戸時代に徳川氏のうち徳川将軍家に次ぐ地位を持っていた3家。

尾張藩の尾張徳川家・紀州藩の紀州徳川家・水戸藩の水戸徳川家。

いずれも始祖は徳川家康の子。

参道途中に一対の狛犬。

参道を見下ろす大きな狛犬。

参道を見下ろす大きな狛犬。

大正三年(1914)に奉納されたもので、酒井八右衛門作。

大正三年(1914)に奉納されたもので、酒井八右衛門作。

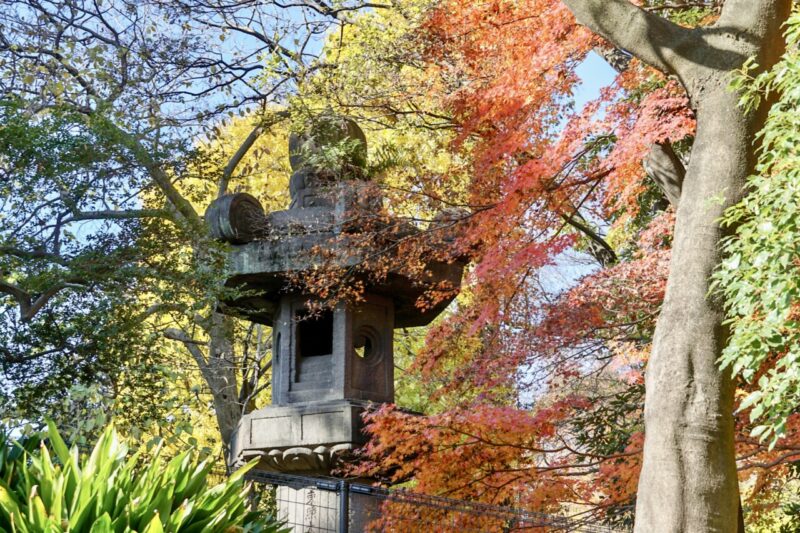

参道から外れてしまうが、大鳥居の左手には、通称「お化け灯籠」と呼ばれる灯籠がある。

寛永八年(1631)に大名・佐久間勝之が奉納したもので、通常の灯籠よりも数回りも大きく高さ6.8mもある石灯籠で、あまりに巨大な事から「お化け灯籠」と呼ばれるようになった。

寛永八年(1631)に大名・佐久間勝之が奉納したもので、通常の灯籠よりも数回りも大きく高さ6.8mもある石灯籠で、あまりに巨大な事から「お化け灯籠」と呼ばれるようになった。 紅葉の季節のお化け灯籠。

紅葉の季節のお化け灯籠。絢爛豪華な唐門・左甚五郎の龍の彫刻

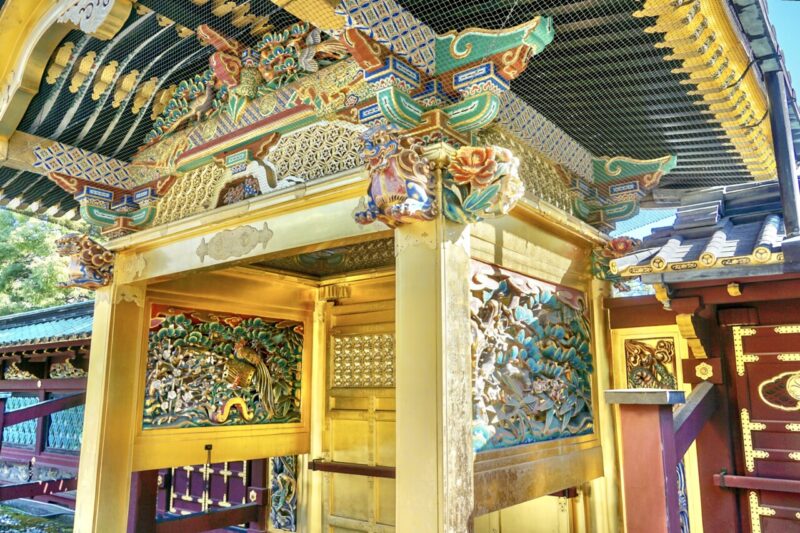

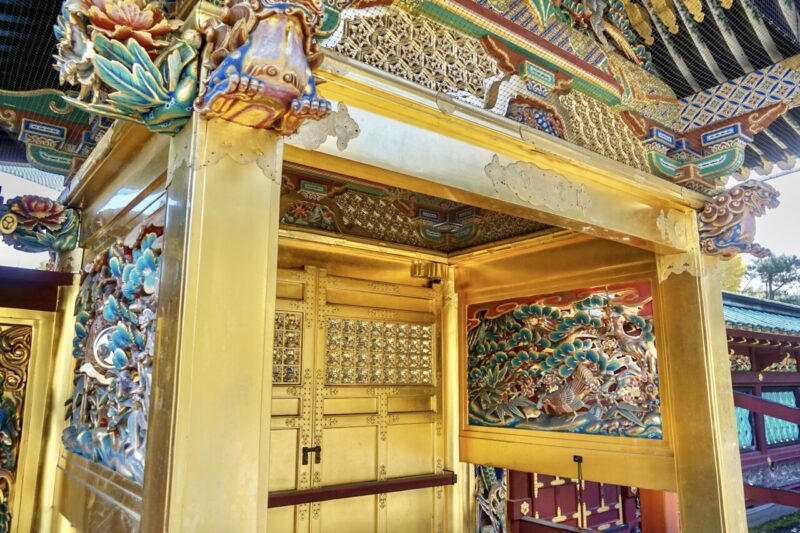

社殿の前には絢爛豪華な唐門が立つ。

慶安四年(1651)に造営され、現在は国の重要文化財。

慶安四年(1651)に造営され、現在は国の重要文化財。

綺羅びやかな金の唐門。

綺羅びやかな金の唐門。

この唐門の柱内外の四額面には左甚五郎作の昇り龍・降り龍の彫刻がある。

この唐門の柱内外の四額面には左甚五郎作の昇り龍・降り龍の彫刻がある。

美しい昇り龍。

美しい昇り龍。

降り龍。

降り龍。

ここまでが拝観料無料で参拝できる範囲。

唐門の前に賽銭箱が置かれているので、ここまで参拝して終わる方が殆ど。

唐門の前に賽銭箱が置かれているので、ここまで参拝して終わる方が殆ど。

拝観料(500円)を支払うと唐門内部まで参拝可能

透塀内の社殿の前(唐門の内部)まで行く事が可能で、拝観料(500円)を支払って入場する形。

唐門の左手に2022年に新しくなった神符授与所。

唐門の左手に2022年に新しくなった神符授与所。

授与所で拝観料を支払い拝観券をいただく。

授与所で拝観料を支払い拝観券をいただく。

入場料を支払うと頂ける拝観券を読み取らせると奥に行けるハイテク仕様。

入場料を支払うと頂ける拝観券を読み取らせると奥に行けるハイテク仕様。

大人(中学生以上)500円、団体400円(20名以上)、小学生200円。

10月-2月は9:30-16:00まで。

3月-9月は9:30-17:00まで。

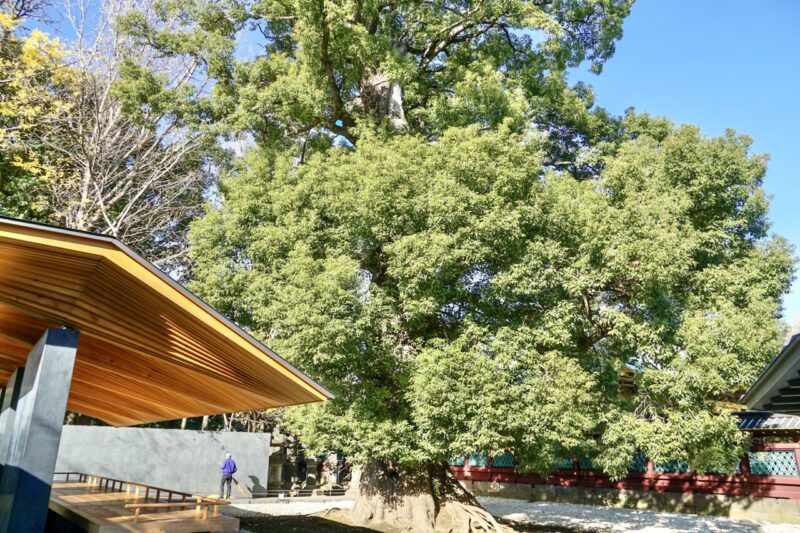

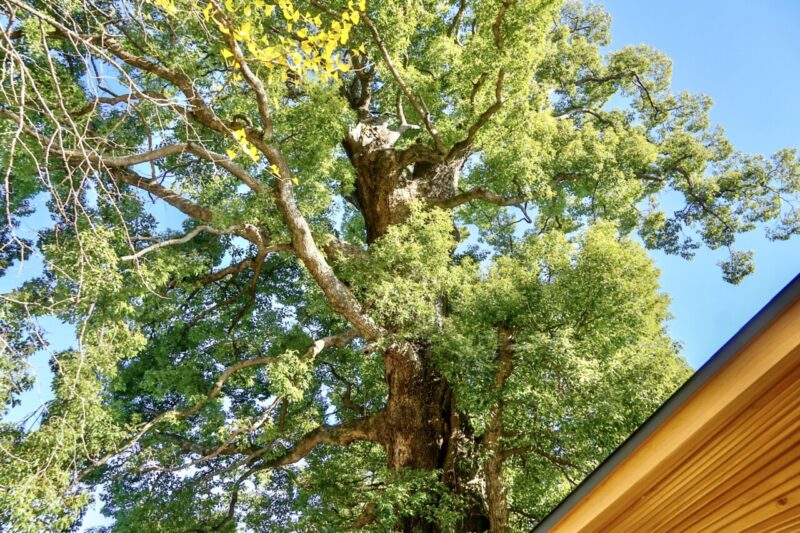

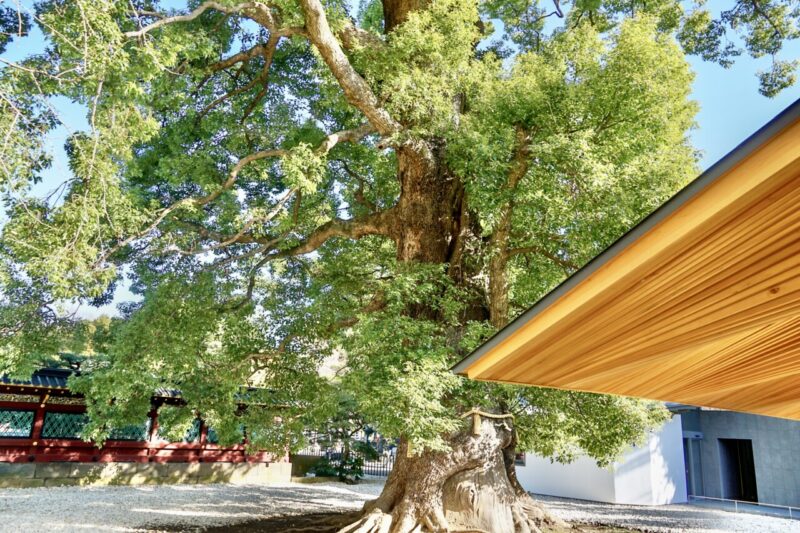

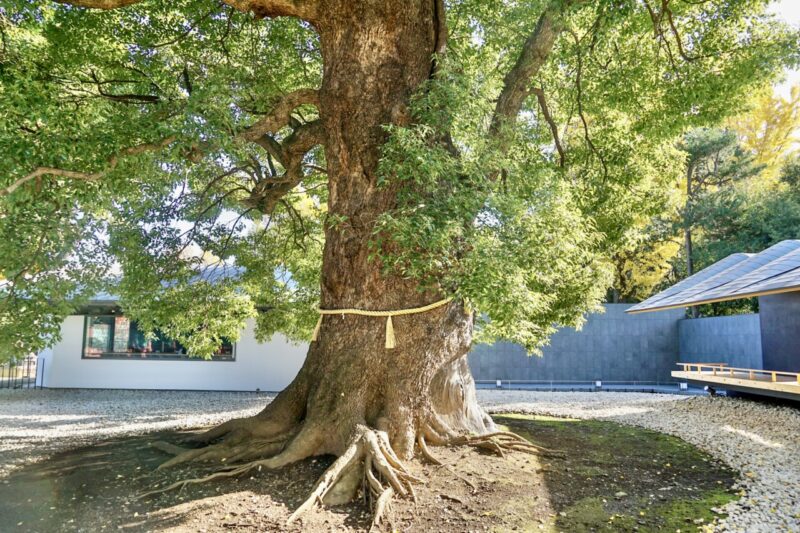

上野の祖木とも云われる御神木の大楠

拝観料を支払うとすぐ近くに御神木である大楠。

樹齢600年以上の御神木。

樹齢600年以上の御神木。

幹の太さは上野公園一。

幹の太さは上野公園一。

上野の祖木とも云われる楠。

上野の祖木とも云われる楠。

2022年に御神木周辺や授与所の整備が終わり、堂々とした御神木を再び拝めるようになった。

2022年に御神木周辺や授与所の整備が終わり、堂々とした御神木を再び拝めるようになった。

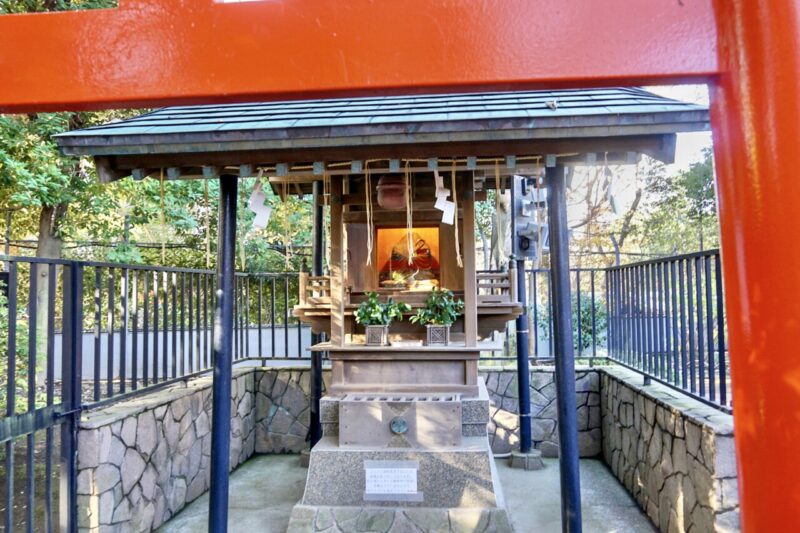

強運開祖の栄誉権現社・狸を祀るパワースポット

透塀を潜らずに先に行くと境内社・栄誉権現社が鎮座。

御狸様とも呼ばれる境内社。

御狸様とも呼ばれる境内社。

『松山騒動八百八狸物語』に登場する怪談・講談の四国八百八狸の総帥の刑部狸(ぎょうぶたぬき)を祀るとされる。

『松山騒動八百八狸物語』に登場する怪談・講談の四国八百八狸の総帥の刑部狸(ぎょうぶたぬき)を祀るとされる。

社殿内にはたぬきの石像。

社殿内にはたぬきの石像。

江戸時代に奉納された大奥で災いをもたらし追放され、その後も大名・旗本諸家を取り潰すような災いをもたらしたと伝えられ、大正時代になって当宮に遷座してから災いがなくなったと云う。

国指定重要文化財の美しい透塀

社殿(金色殿)へ向かう道には美しい透塀(すきべい)と灯籠が続く。

この透塀も国指定重要文化財。

この透塀も国指定重要文化財。

慶安四年(1651)に造営されたもの。

慶安四年(1651)に造営されたもの。

上段には野山の動物と植物、下段には海川の動物の彫刻が施されている。

上段には野山の動物と植物、下段には海川の動物の彫刻が施されている。

その精微さはとても素晴らしく、この透塀の先に絢爛豪華な社殿となる。

その精微さはとても素晴らしく、この透塀の先に絢爛豪華な社殿となる。

向かいには多くの灯籠も。

いずれも徳川家康の威光を伝える石灯籠。

いずれも徳川家康の威光を伝える石灯籠。

「金色殿」と称された社殿・唐門の裏側

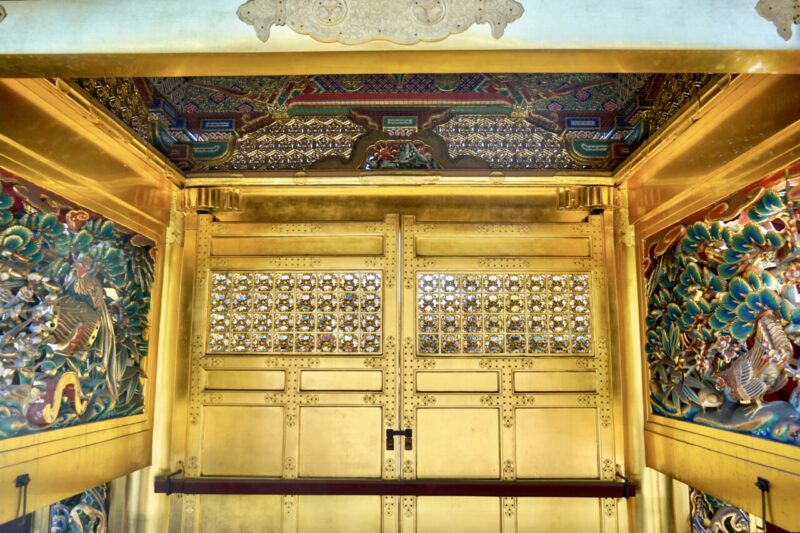

透塀を潜ると実に美しい絢爛豪華な社殿。

慶安四年(1651)に徳川家光によって造営されたものが現存。

慶安四年(1651)に徳川家光によって造営されたものが現存。

旧国宝で現在の重要文化財となっており、正に絢爛豪華な姿。

旧国宝で現在の重要文化財となっており、正に絢爛豪華な姿。

かつては金箔が剥げたり痛みも激しかったが、平成の改修工事によって往年の姿を取り戻した。

かつては金箔が剥げたり痛みも激しかったが、平成の改修工事によって往年の姿を取り戻した。

この姿から「金色殿」とも呼ばれた社殿は、徳川の威光を伝えるもの。

この姿から「金色殿」とも呼ばれた社殿は、徳川の威光を伝えるもの。

豪華で精微な彫刻を至るところに見ることができる。

豪華で精微な彫刻を至るところに見ることができる。

この社殿は拝殿・幣殿・本殿からなる権現造り。

この社殿は拝殿・幣殿・本殿からなる権現造り。

本殿や幣殿もご覧の通りの金ぴか仕様で、正に「金色殿」という異名が相応しい。

本殿や幣殿もご覧の通りの金ぴか仕様で、正に「金色殿」という異名が相応しい。

また透塀の中に入る事で、外側からしか見れなかった唐門を後ろから眺める事ができる。

外側よりも内側のほうがさらに絢爛豪華な彫刻が施されている事が分かる。

外側よりも内側のほうがさらに絢爛豪華な彫刻が施されている事が分かる。

現在は閉門しているが、かつては開門されていてこの唐門を通り社殿にお参りできたと云う。

現在は閉門しているが、かつては開門されていてこの唐門を通り社殿にお参りできたと云う。

この唐門を潜る時の感動はいかほどの物であっただろうか。

この唐門を潜る時の感動はいかほどの物であっただろうか。

社殿の右手にはきささげの木。

慶安四年(1651)の社殿造影時に雷除けの願いを込めて植えられたと伝えられており、樹齢は350年以上。

慶安四年(1651)の社殿造影時に雷除けの願いを込めて植えられたと伝えられており、樹齢は350年以上。

拝観料500円が必要であるが、御神木である大楠、強運開祖の栄誉権現社、国指定重要文化財の透塀・社殿・唐門をたっぷりと堪能する事ができる。

拝観料を支払ってまで入る方が殆どいないため、日や時間帯によっては長時間独占する事ができる一画となっており、拝観料を支払うだけの価値がある素晴らしいものとなっている。

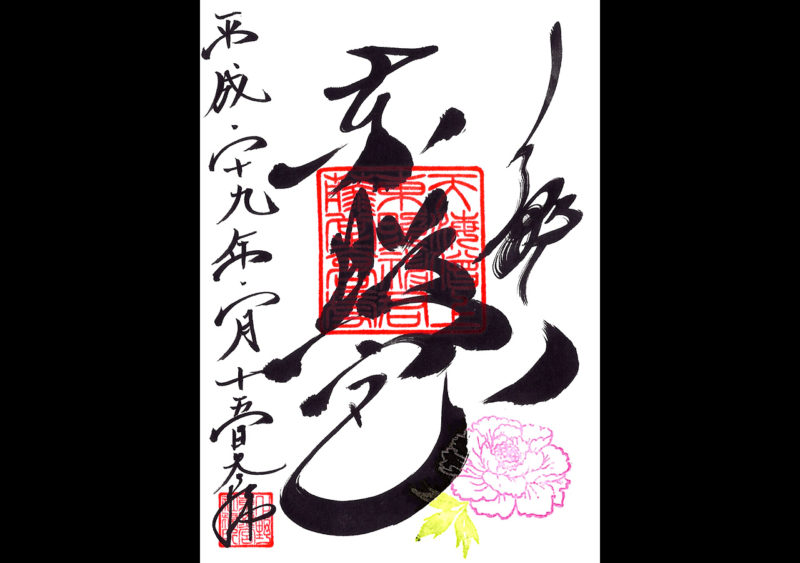

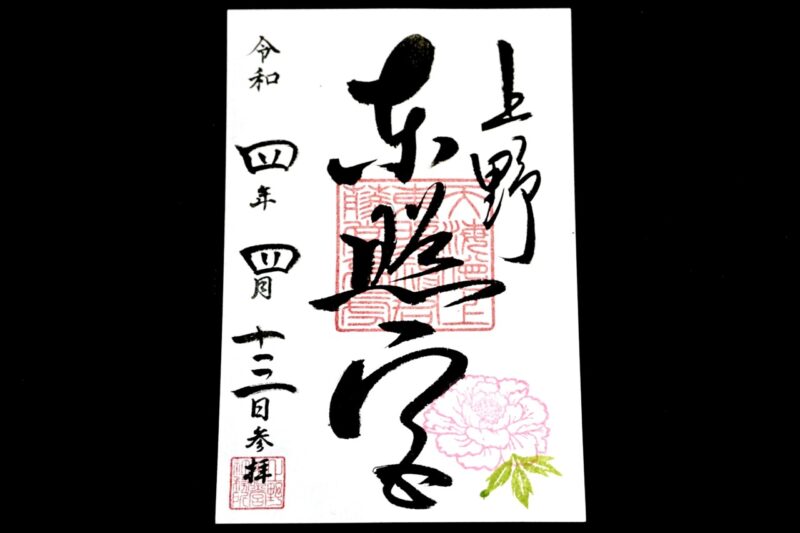

牡丹の名所・冬と春のぼたん苑

参道の左手には「ぼたん苑」が整備。

昭和五十五年(1980)に日中友好を記念して開苑したもので、春は600株以上の牡丹が咲き誇る。

昭和五十五年(1980)に日中友好を記念して開苑したもので、春は600株以上の牡丹が咲き誇る。

「冬ぼたん」と「春ぼたん」の2シーズンに開苑となり、御朱印もぼたん苑開苑期間は、右下に牡丹の印が押される。

「冬ぼたん」と「春ぼたん」の2シーズンに開苑となり、御朱印もぼたん苑開苑期間は、右下に牡丹の印が押される。

開苑期間:2024年1月1日-2月25日まで

開苑時間:9:00-16:30(入苑締切)

入苑料:大人1,000円・小学生以下無料

開苑期間:9月下旬-10月下旬

開苑時間:9:00-16:30(入苑締切)

入苑料:大人800円・小学生以下無料

様々な品種の牡丹が咲き誇るぼたん苑。(画像は2022年春のぼたん祭の様子)

入苑すると回遊形式の日本庭園の姿。

入苑すると回遊形式の日本庭園の姿。

春は春は110品種600株。

春は春は110品種600株。

冬は40品種150株が栽培。

冬は40品種150株が栽培。

色とりどりで美しい。

色とりどりで美しい。

ぼたん苑開苑の時期は参拝と共に楽しむのもオススメ。

ぼたん苑開苑の時期は参拝と共に楽しむのもオススメ。

美しく風情のあるぼたん苑。

美しく風情のあるぼたん苑。

牡丹以外も色々と植えられていて、こちらは鯛釣り草。

牡丹以外も色々と植えられていて、こちらは鯛釣り草。

五重塔との共演も美しい。(画像は2023年4月撮影)

五重塔と鯉のぼり。

五重塔と鯉のぼり。

こうした光景は当宮ならでは。

こうした光景は当宮ならでは。

桜の季節には出店も多数

桜の名所として知られる上野恩賜公園内に鎮座する当宮。

桜の季節に合わせて参道には出店も多数。

桜の季節に合わせて参道には出店も多数。

お祭り気分で参拝と花見を楽しめる。

お祭り気分で参拝と花見を楽しめる。

ぜひ桜の季節にも参拝したい。

ぜひ桜の季節にも参拝したい。

上野動物園内にある五重塔

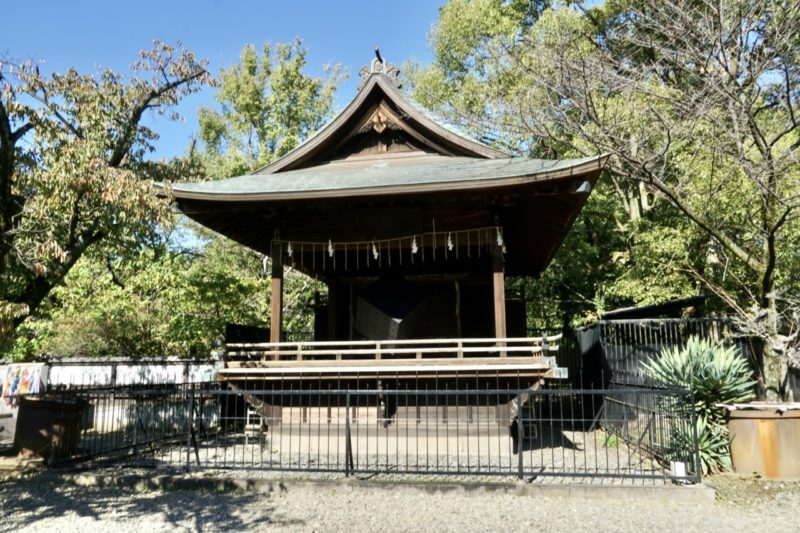

参道右手には神楽殿。

明治七年(1874)、深川木場組合が奉納したもの。

明治七年(1874)、深川木場組合が奉納したもの。

当宮境内ではないがその奥に五重塔を見る事ができる。

寛永八年(1631)、当宮の一部として「寛永寺」境内に建立された五重塔。

寛永八年(1631)、当宮の一部として「寛永寺」境内に建立された五重塔。

明治以降の神仏分離によって当宮からは分離され「寛永寺」の管轄となり、その後は東京都に寄付されたため、現在は東京都の管轄となっている。

明治以降の神仏分離によって当宮からは分離され「寛永寺」の管轄となり、その後は東京都に寄付されたため、現在は東京都の管轄となっている。

現在は東京都が運営する「上野動物園」の園内に五重塔が現存する形。

上野動物園から綺麗に拝観する事ができる。(画像は上野動物園内からの撮影したもの。)

上野動物園から綺麗に拝観する事ができる。(画像は上野動物園内からの撮影したもの。)国の重要文化財に指定されている。

現在は福島に移設されて残っていないが記録として以前の様子を残す。

参道右手にあった広島長崎の火。(画像は2019年撮影)

広島市内に落とされた原爆によって家々が炎に包まれた時の種火を保存し灯し続けられていた。(重要文化財の近くに火がある事が危険とされ2020年に福島に移設)

広島市内に落とされた原爆によって家々が炎に包まれた時の種火を保存し灯し続けられていた。(重要文化財の近くに火がある事が危険とされ2020年に福島に移設)夢叶う光の夜・ライトアップイベント

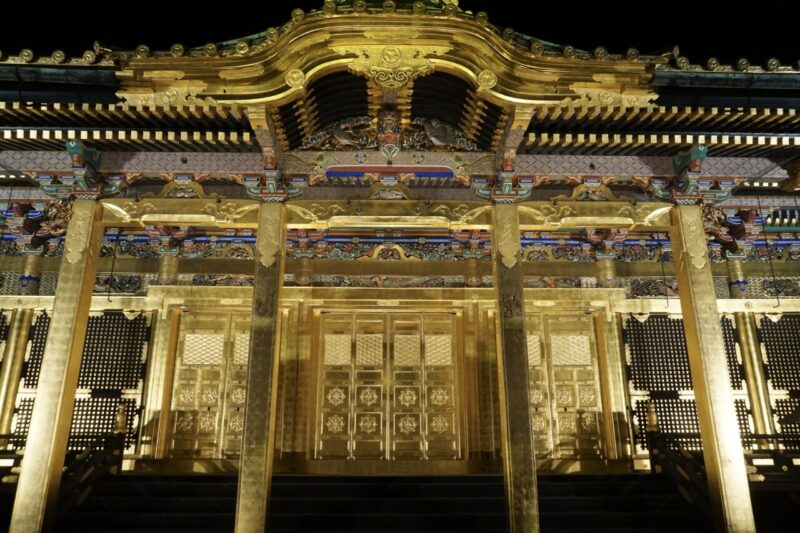

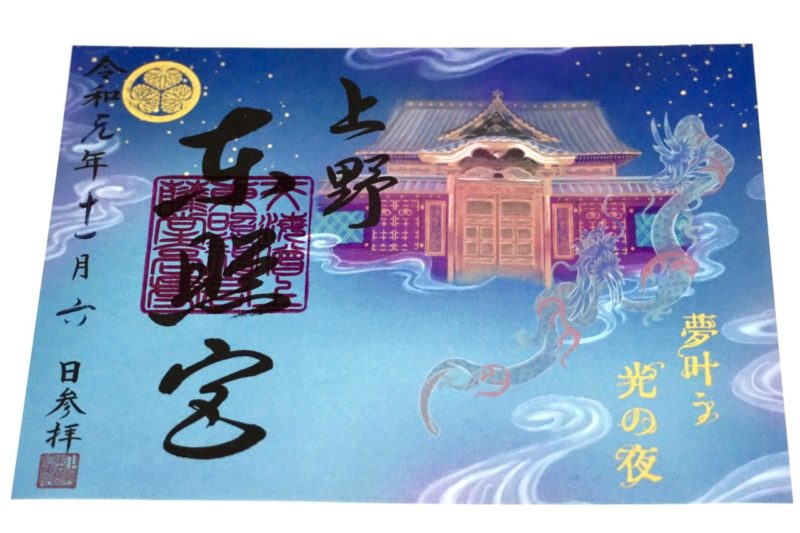

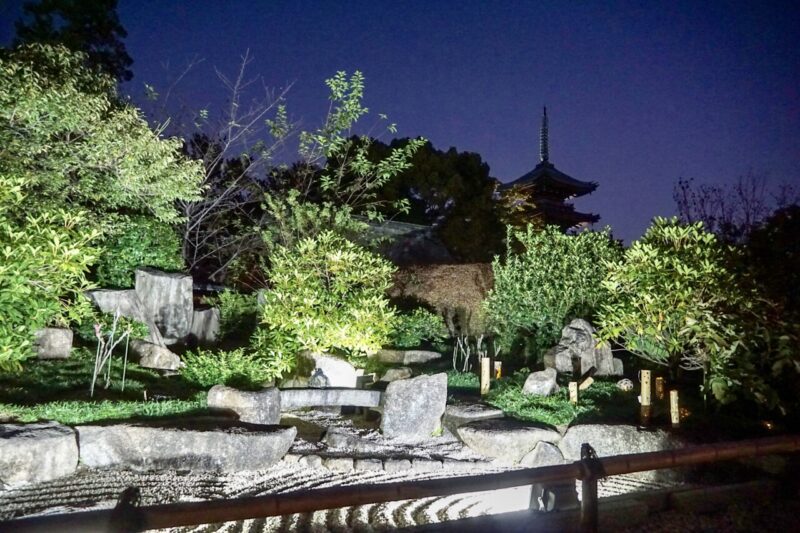

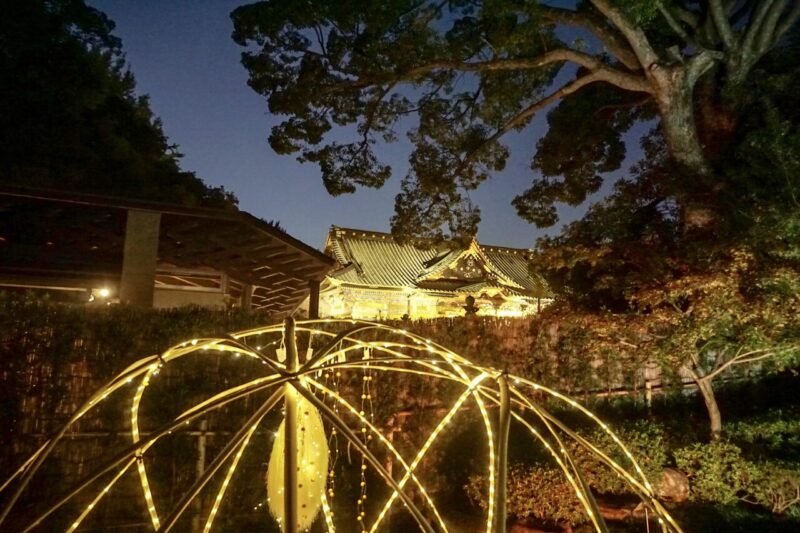

2018年より毎年秋に公開ライトアップイベント「夢叶う光の夜」が開催。

2024年11月21日(木)-12月8日(日)

16時30分-午後7時(18時30分入場締切)

一般1,000円・小学生400円・未就学児無料

2025年GWにも「夢叶う光の夜2025GW」として公開ライトアップイベントを開催。

2025年4月26日(土)-5月6日(火・祝)

17時30分-午後7時30分(19時入場締切)

一般1,000円・小学生400円・未就学児無料

2024年は世界的照明デザイナー石井幹子氏の照明デザインによるライトアップ設備を新設。

参道から入場料(拝観料)がかかる形に。

参道から入場料(拝観料)がかかる形に。

幻想的な参道。

幻想的な参道。

参道の先に煌々と輝く唐門と社殿。

綺羅びやかな様子が更に増す。

綺羅びやかな様子が更に増す。

ライトアップされる事でさらに雅な印象を受ける唐門。

ライトアップされる事でさらに雅な印象を受ける唐門。

灯籠も美しく。

灯籠も美しく。

手渡される提灯は徳川家の葵紋が浮かび上がるもの。

手渡される提灯は徳川家の葵紋が浮かび上がるもの。

唐門・透塀の内部に入ることも可能。

ライトアップされた御神木エリア。

ライトアップされた御神木エリア。

透塀を潜った先に美しい社殿。

日中も美しい社殿が、ライトアップされる事でより荘厳に。

日中も美しい社殿が、ライトアップされる事でより荘厳に。

徳川将軍家の威光を感じ取る事ができる。

徳川将軍家の威光を感じ取る事ができる。

こうしたライトアップイベントは貴重な体験。

こうしたライトアップイベントは貴重な体験。

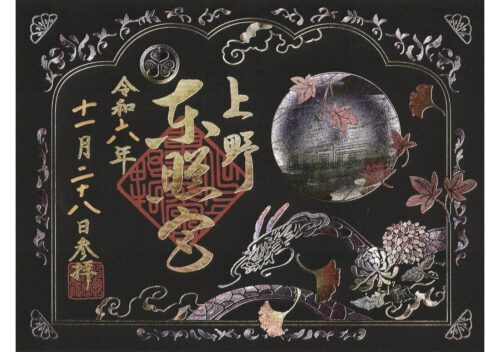

ライトアップイベントに合わせた限定御朱印もキラキラ仕様。

ライトアップイベントに合わせた限定御朱印もキラキラ仕様。

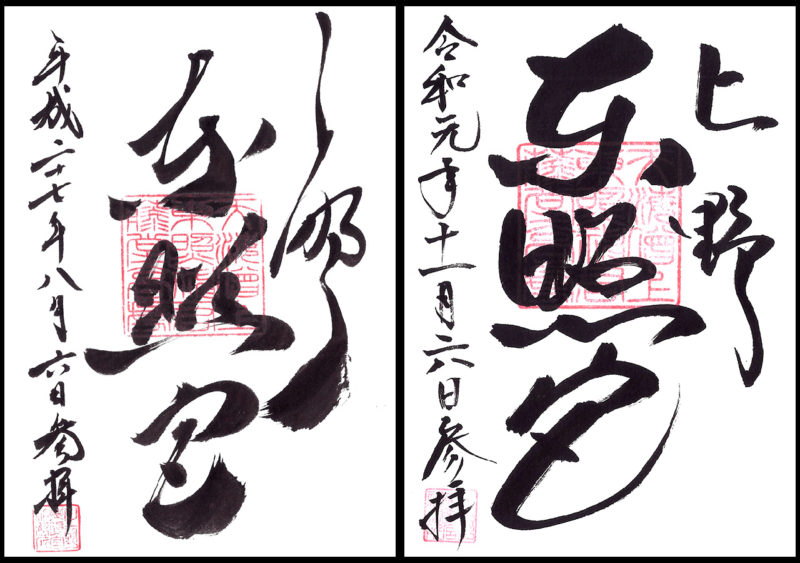

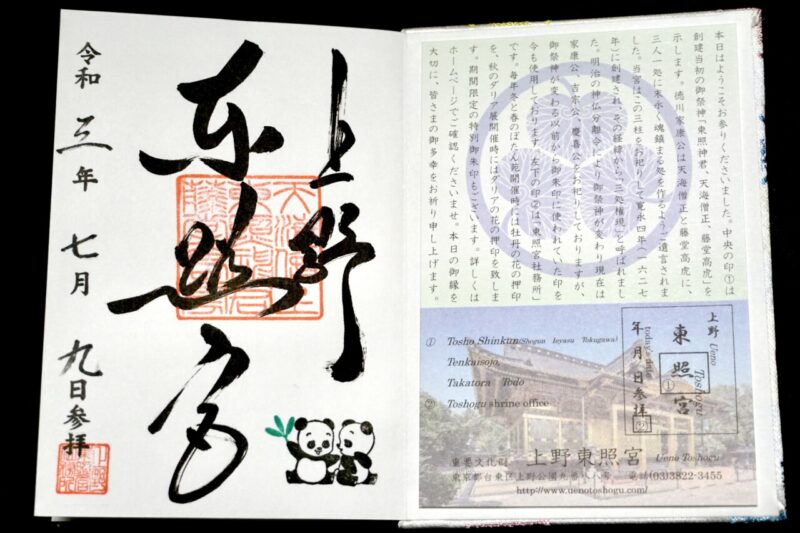

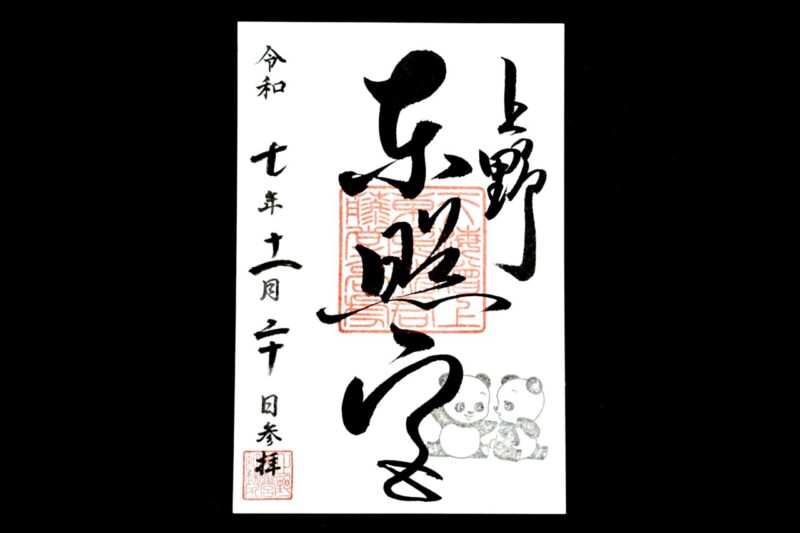

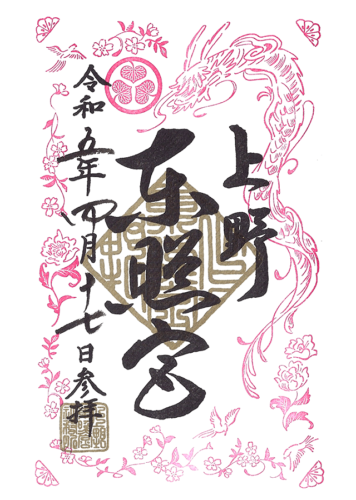

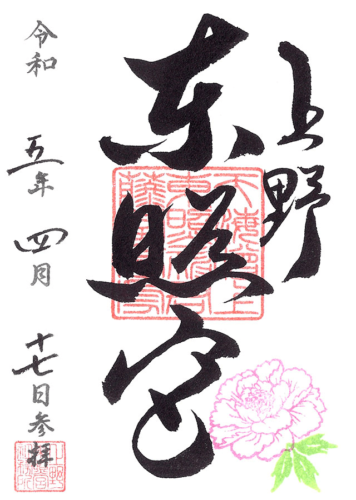

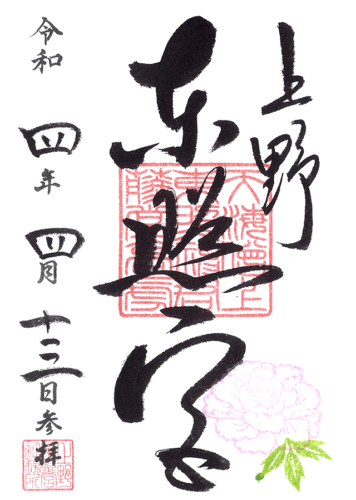

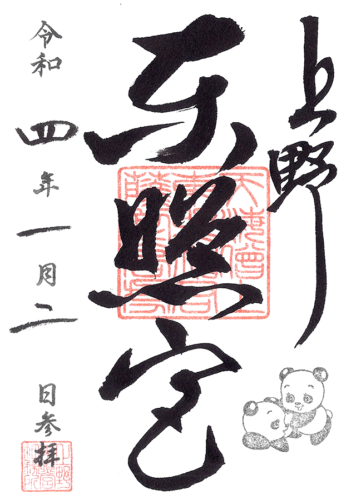

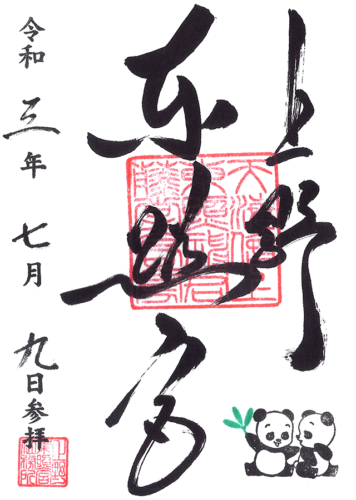

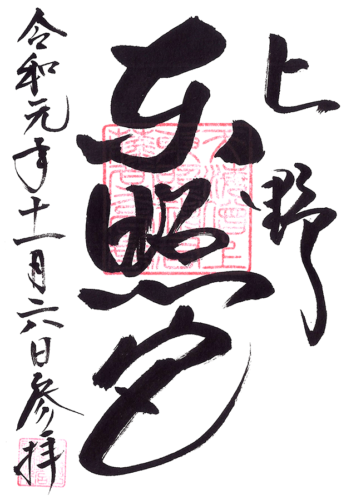

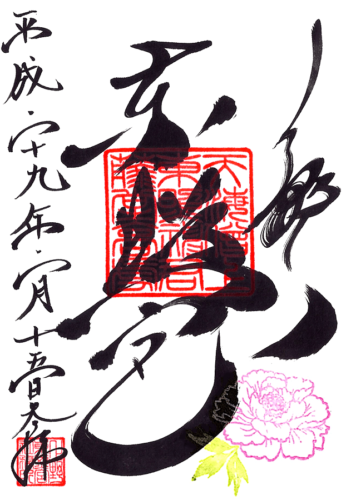

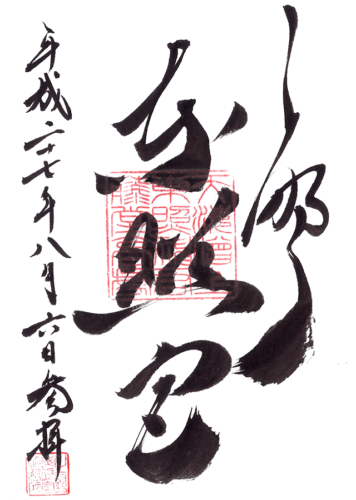

個性的な書体の御朱印・御朱印の三柱

御朱印は中央の朱印に「藤堂高虎 東照神君 天海僧正」の文字。

個性的な崩し字で「上野東照宮」と記されている。

個性的な崩し字で「上野東照宮」と記されている。

家康の遺言に「三人一処に」とあったように当時の御祭神は以下の3柱。

・東照神君(徳川家康)

・天海僧正

・藤堂高虎

そのため「三処権現」とも称された。

現在の御祭神は徳川家康・徳川吉宗・徳川慶喜の3柱に変更となっているが、当時の御祭神の名をこうして御朱印に残している。

ぼたん苑開催期間は牡丹の印、ダリア展開催期間はダリアの印が押される。

こちらはぼたん苑開催期間の御朱印。

こちらはぼたん苑開催期間の御朱印。

同じく2022年に頂いたぼたん苑の御朱印。

同じく2022年に頂いたぼたん苑の御朱印。

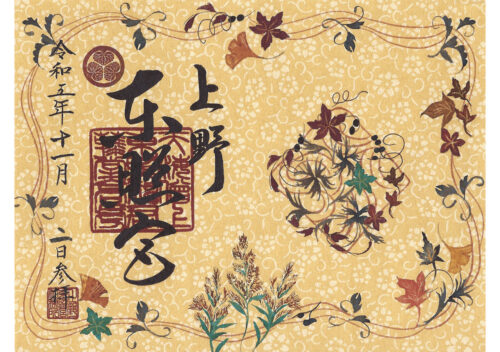

見開きで綺麗な月替などの限定御朱印

祭事や催事に応じて限定御朱印を用意。

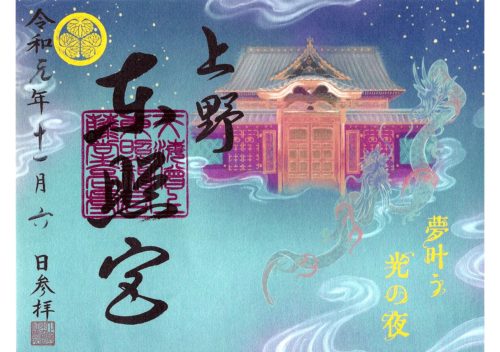

こちらは上述した2019年のライトアップイベント「夢叶う光の夜」期間中に頂けた限定御朱印。

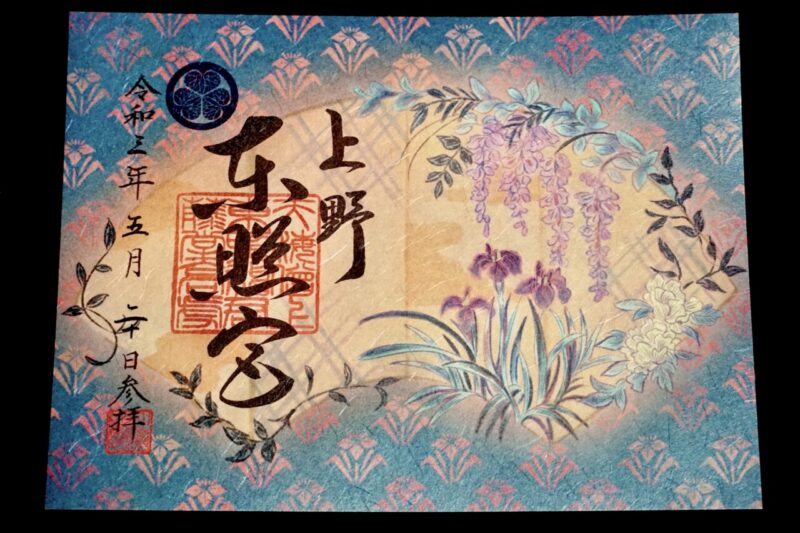

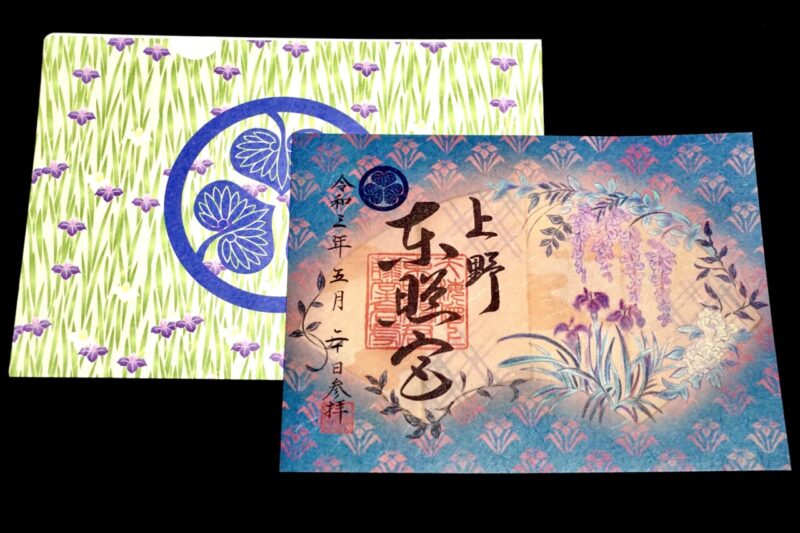

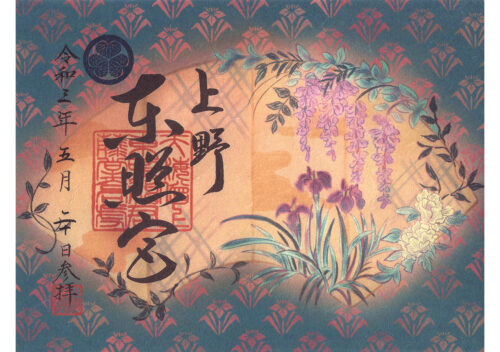

こちらは上述した2019年のライトアップイベント「夢叶う光の夜」期間中に頂けた限定御朱印。 2021年5月に頂いた皐月限定の見開き御朱印。

2021年5月に頂いた皐月限定の見開き御朱印。

葵紋が記された和紙ファイルも下さった。

葵紋が記された和紙ファイルも下さった。

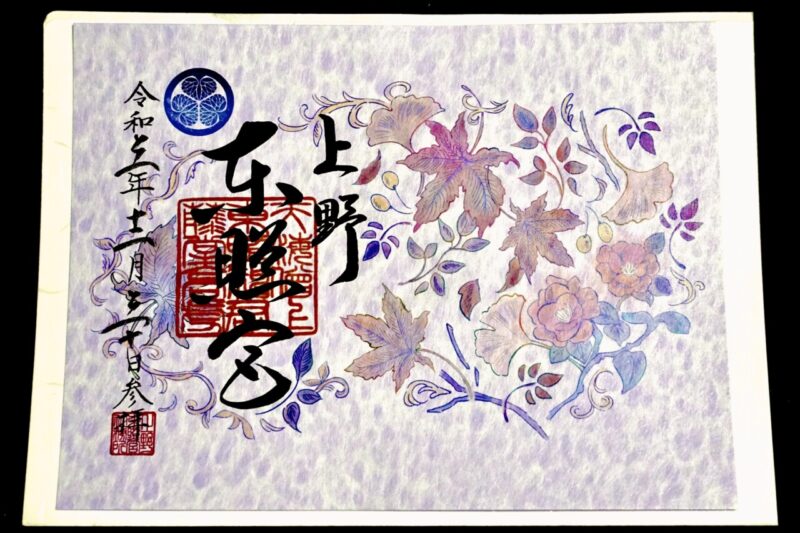

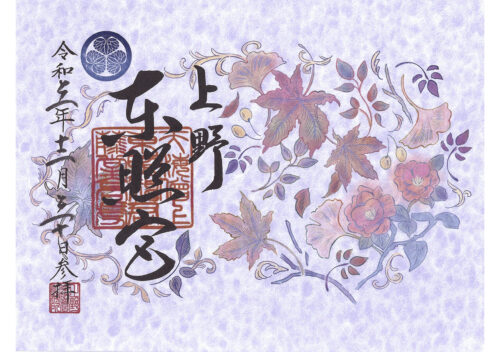

2021年12月に頂いた冬限定の見開き御朱印。

2021年12月に頂いた冬限定の見開き御朱印。

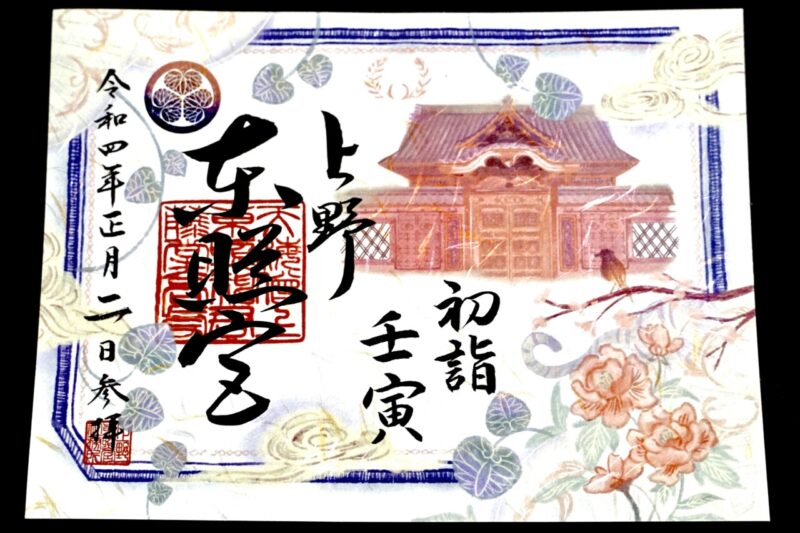

2022年1月に頂いたお正月限定御朱印。

2022年1月に頂いたお正月限定御朱印。

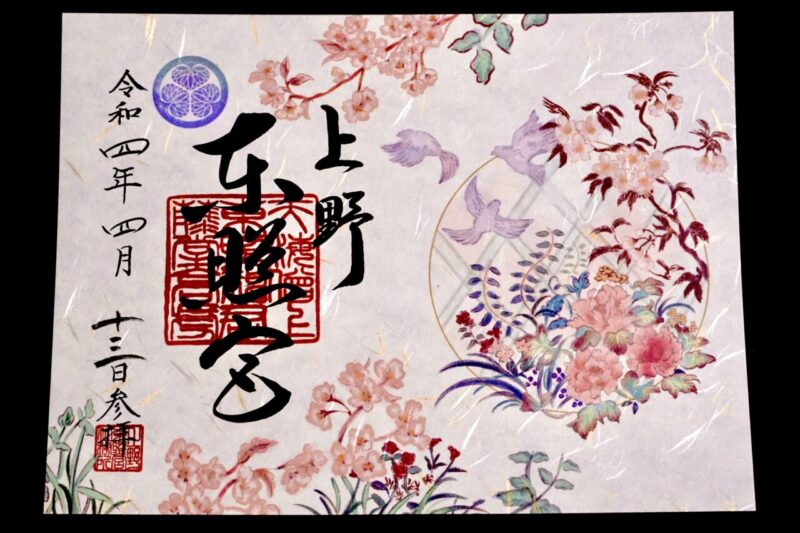

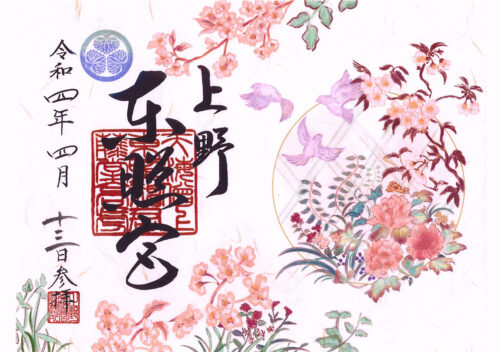

2022年4月に頂いた御朱印は桜と牡丹。

2022年4月に頂いた御朱印は桜と牡丹。

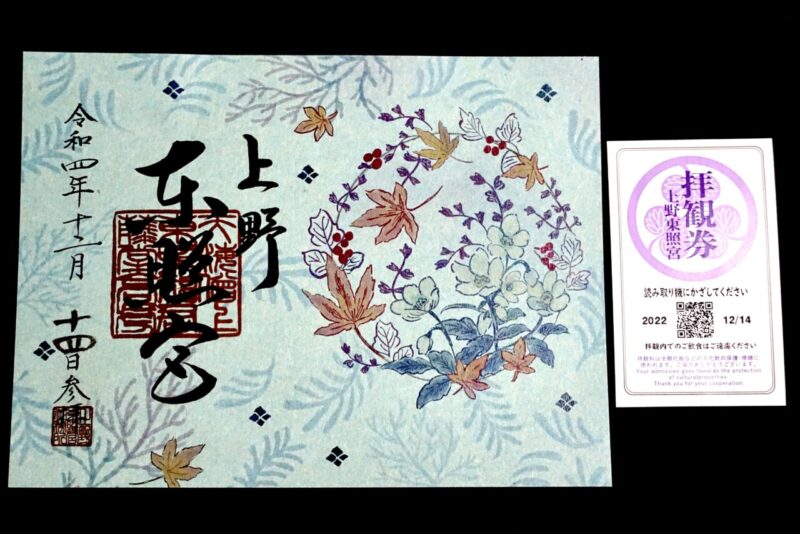

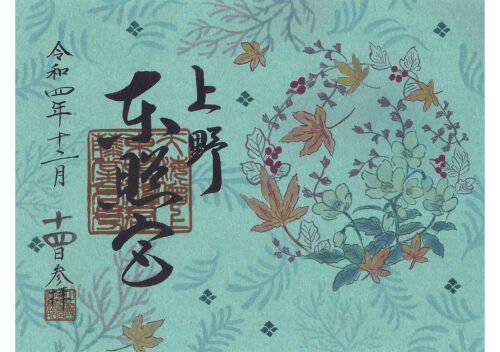

2022年12月に頂いた御朱印。

2022年12月に頂いた御朱印。

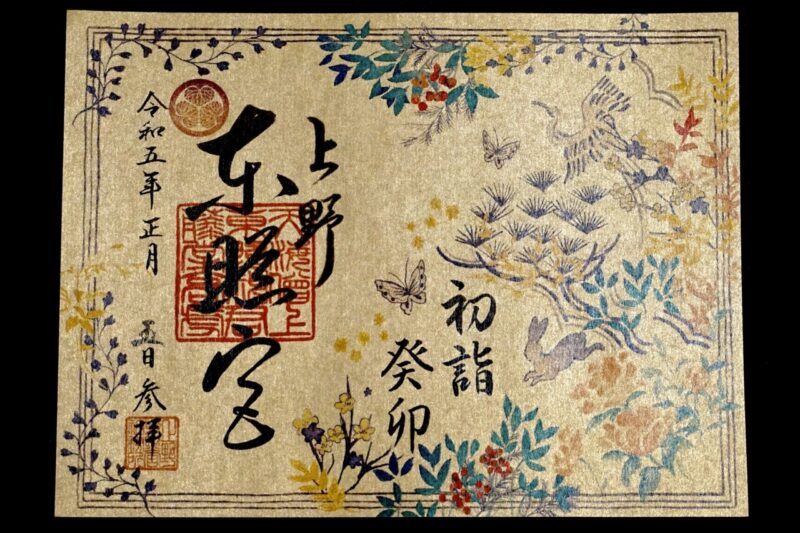

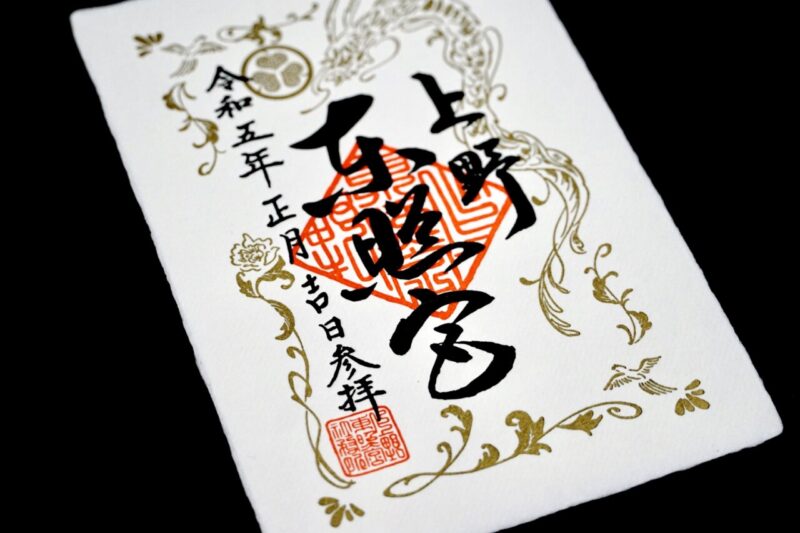

2023年1月に頂いた月替り御朱印。

2023年1月に頂いた月替り御朱印。

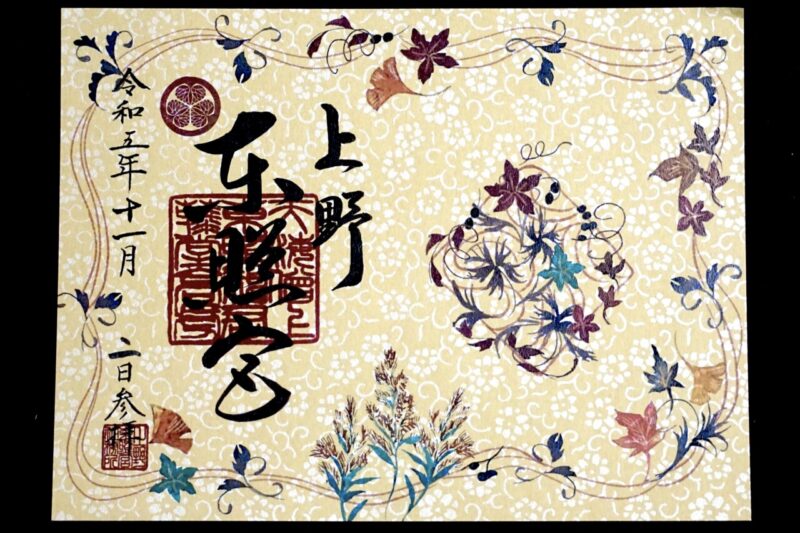

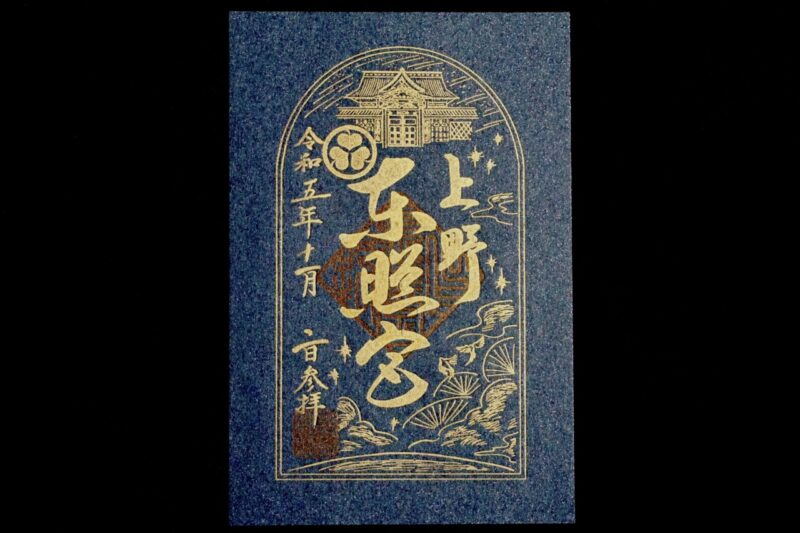

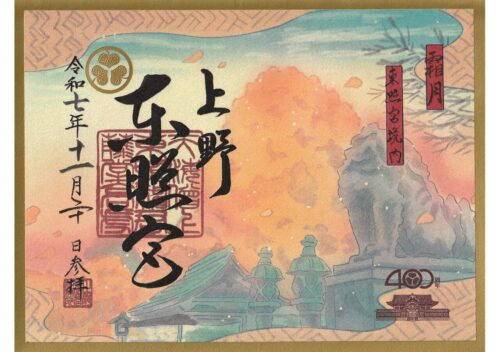

2023年11月の限定御朱印。

2023年11月の限定御朱印。

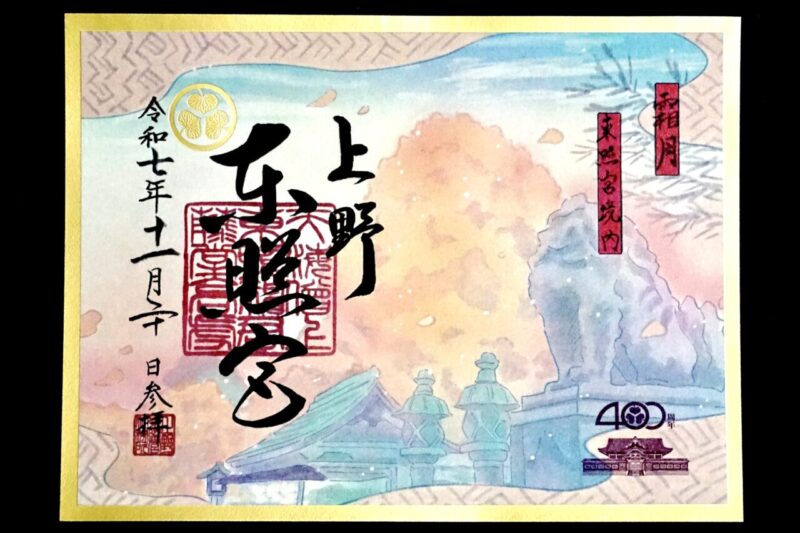

2025年11月の御朱印。

2025年11月の御朱印。

明治時代の印を復刻・越前和紙と活版印刷の限定御朱印

2023年1月には更に数量限定でお正月特別御朱印を授与。

明治時代の印を復刻。

明治時代の印を復刻。

手漉きの越前和紙に活版印刷を施した特別なお正月御朱印。

手漉きの越前和紙に活版印刷を施した特別なお正月御朱印。

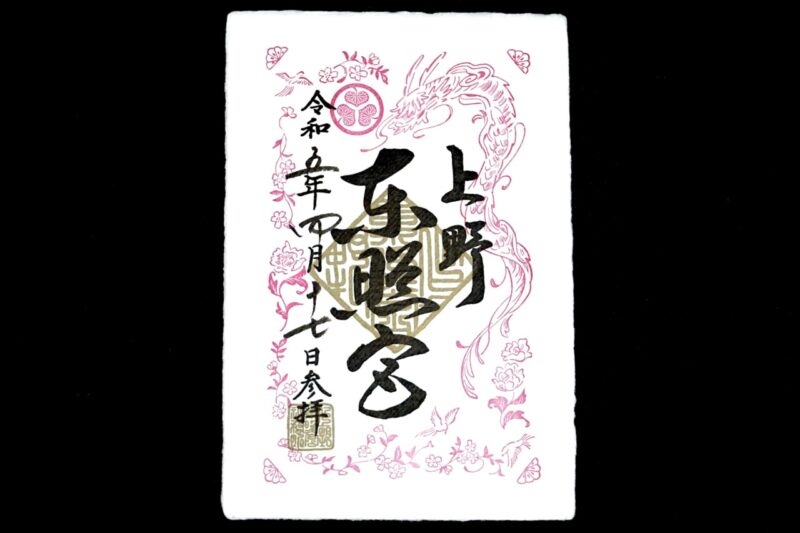

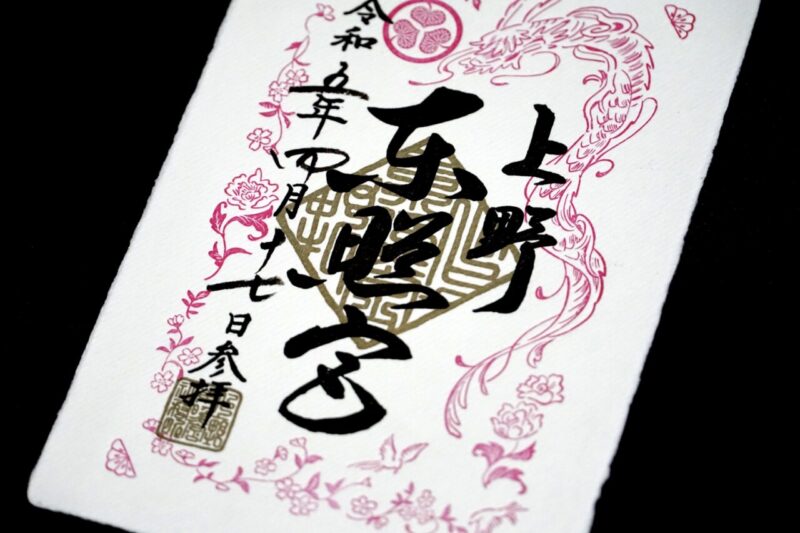

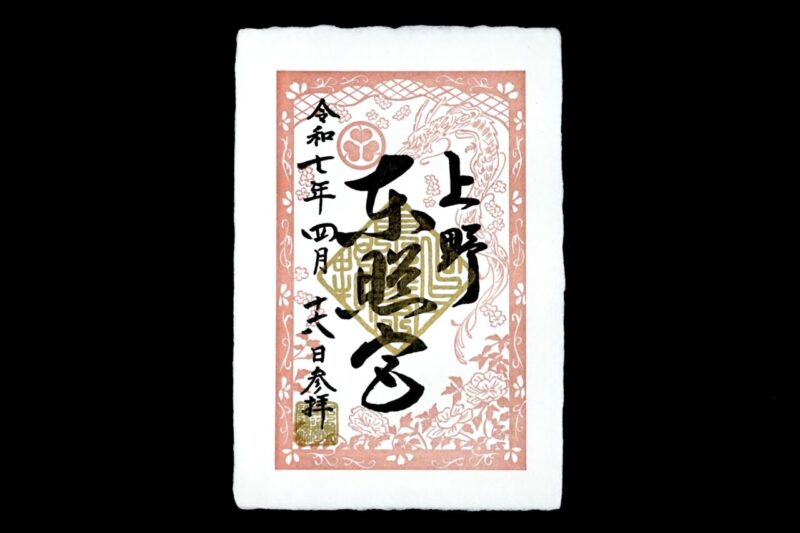

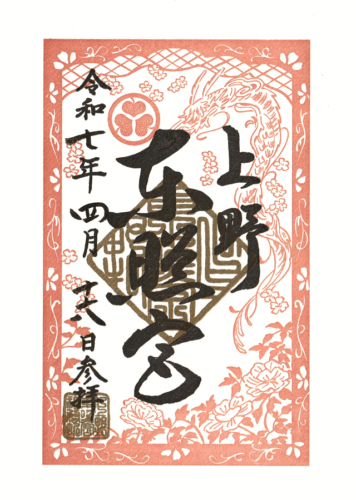

2023年4月17日の徳川家康公の御命日に合わせて再び手漉きの越前和紙の御朱印を授与。

春らしいピンクの活版印刷御朱印。

春らしいピンクの活版印刷御朱印。

明治時代の印を復刻しこちらは金印に。

明治時代の印を復刻しこちらは金印に。

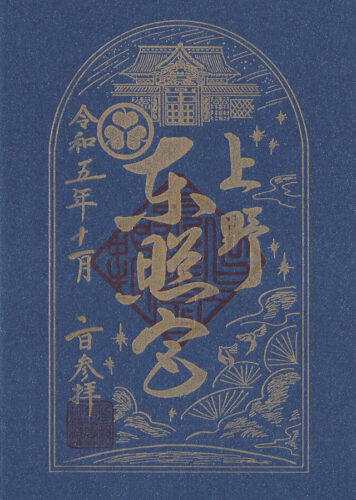

2023年10月28日からのライトアップ期間限定御朱印でも活版印刷の御朱印を授与。

こちらはキラキラした紺系の台紙に金の活版印刷。

こちらはキラキラした紺系の台紙に金の活版印刷。

2025年4月17日の徳川家康公の御命日に合わせて授与された御朱印。

毎年デザインが少し違う。

毎年デザインが少し違う。

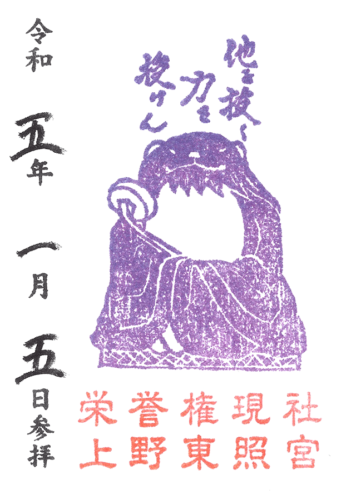

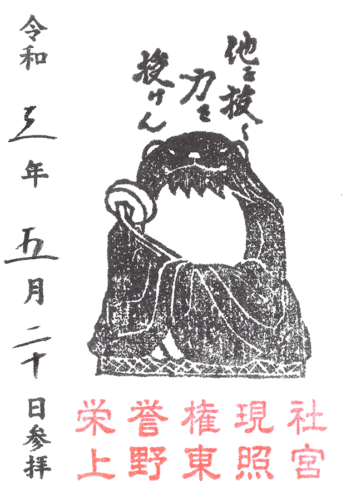

他抜(たぬき)御朱印・限定の双子パンダ御朱印

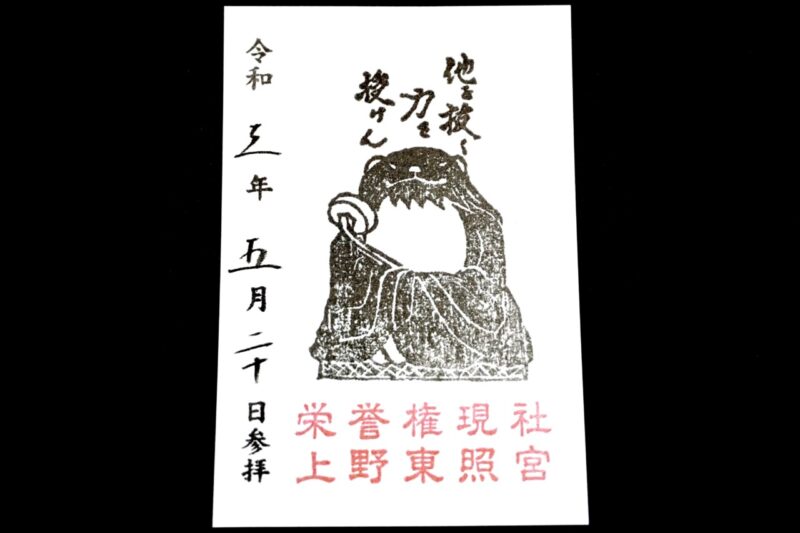

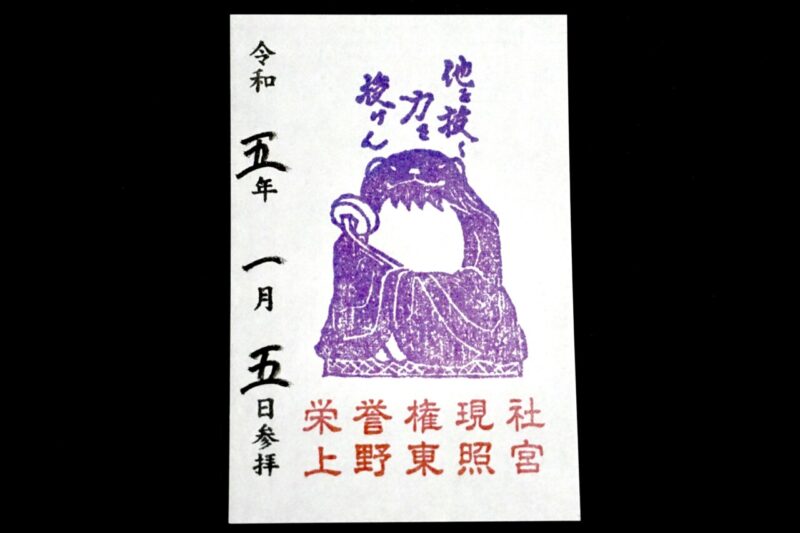

2020年10月より境内社・栄誉権現社の御朱印も用意。

「他を抜く力を授けん」と記された「他抜御朱印」で、こちらは通年で授与。

「他を抜く力を授けん」と記された「他抜御朱印」で、こちらは通年で授与。

毎月5日が付く日(5日・15日・25日)は縁起日のため紫色の限定色となる。

毎月5日が付く日(5日・15日・25日)は縁起日のため紫色の限定色となる。

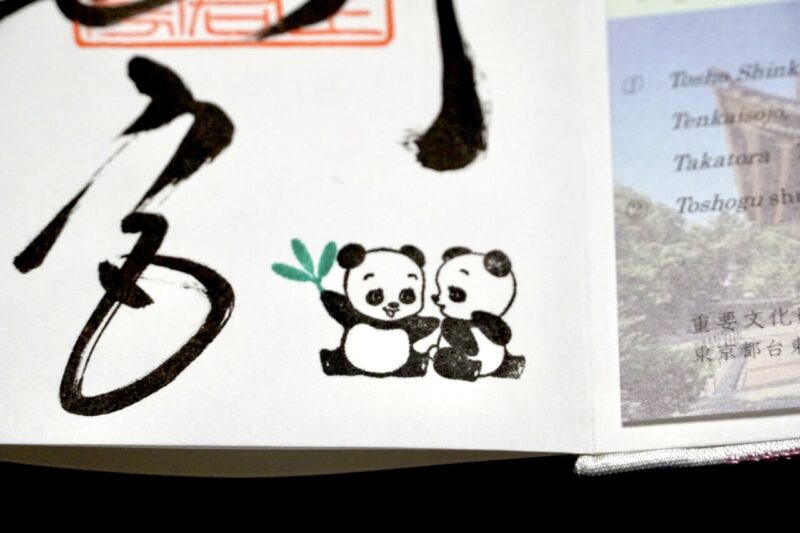

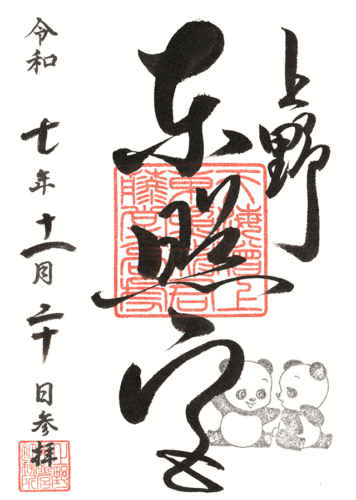

2021年7月5日から9月22日までは御朱印に双子パンダの印を押印。

隣接する上野動物園で6月23日にジャイアントパンダのシンシンが双子の赤ちゃんを出産した記念。

隣接する上野動物園で6月23日にジャイアントパンダのシンシンが双子の赤ちゃんを出産した記念。

可愛らしい双子パンダの印で健やかな成長を祈り授与。

可愛らしい双子パンダの印で健やかな成長を祈り授与。

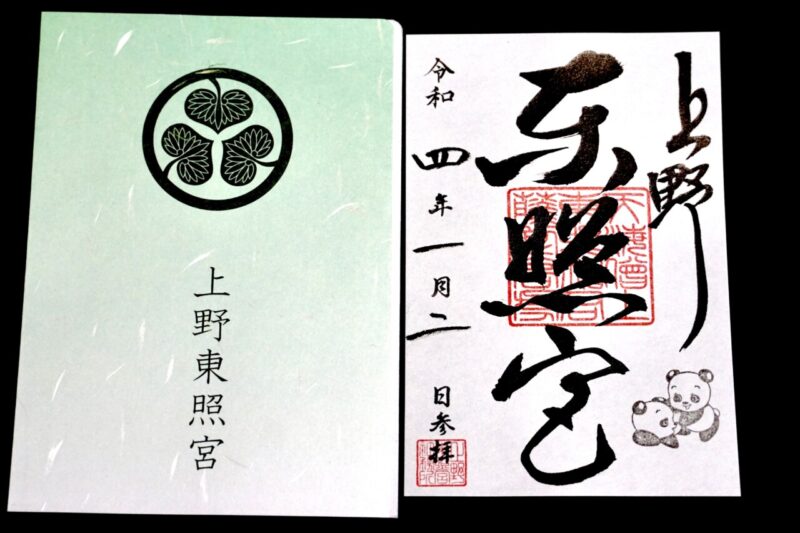

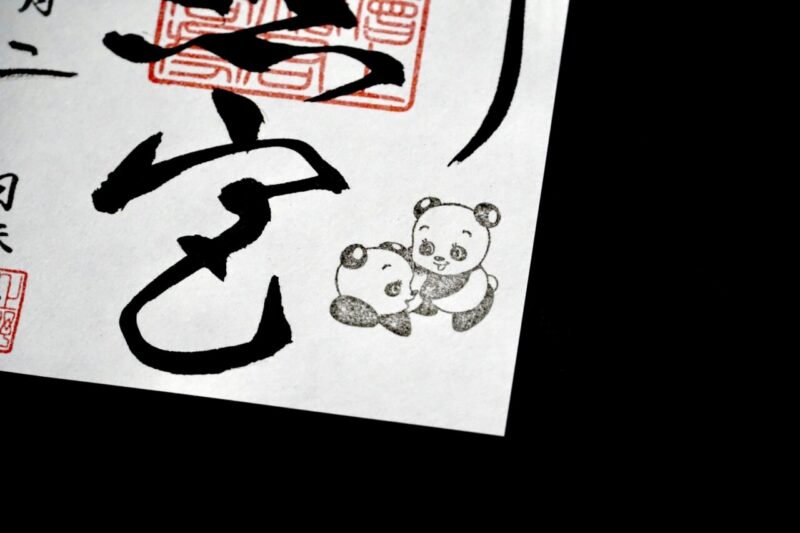

更に2022年1月1日-2月28日にも双子パンダ御朱印を授与。

和紙ファイル付き。

和紙ファイル付き。

上野動物園の双子パンダの赤ちゃん蕾蕾・暁暁の公開を記念したもの。

上野動物園の双子パンダの赤ちゃん蕾蕾・暁暁の公開を記念したもの。

2025年11月4日から12月31日まで再び双子パンダの印を押印。

双子パンダのシャオシャオとレイレイが来年返還期限を迎える事を偲んだ御朱印。

双子パンダのシャオシャオとレイレイが来年返還期限を迎える事を偲んだ御朱印。

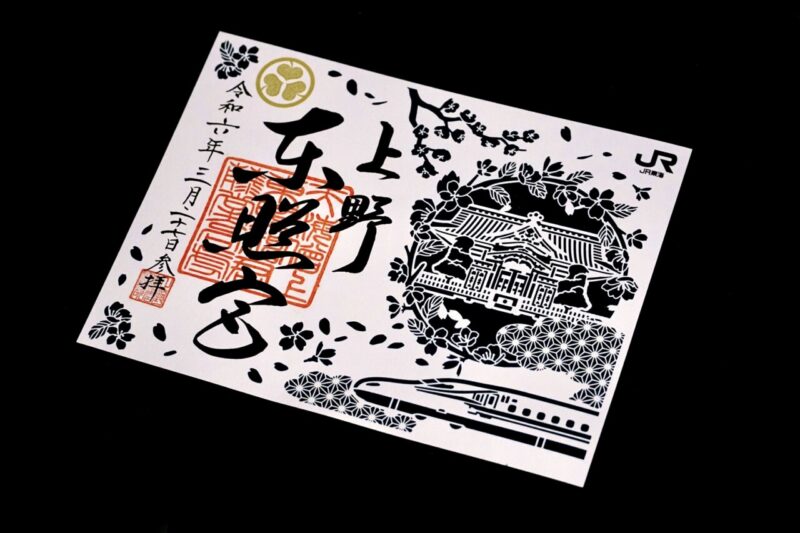

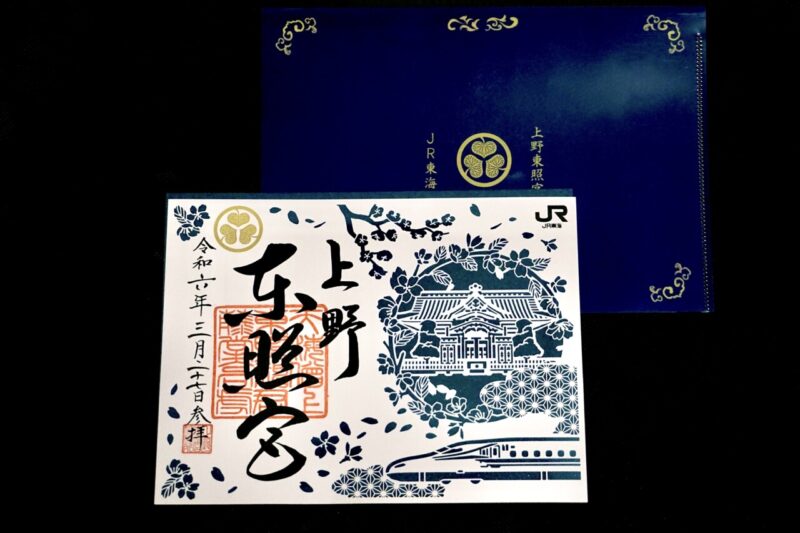

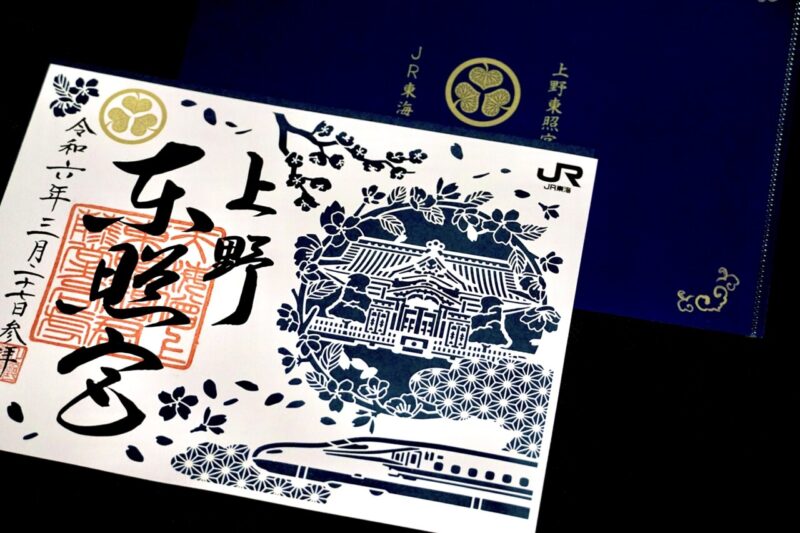

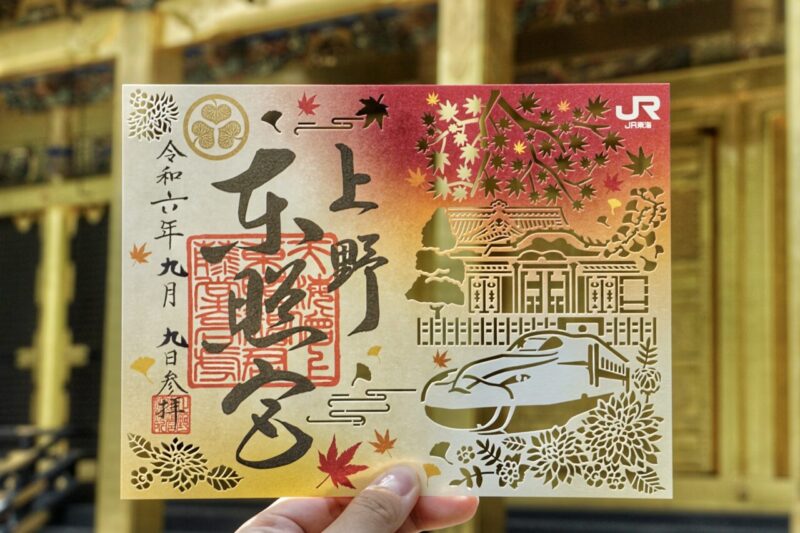

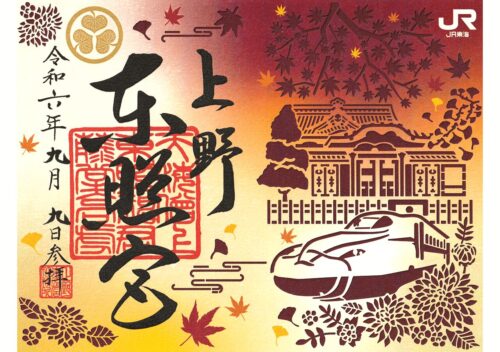

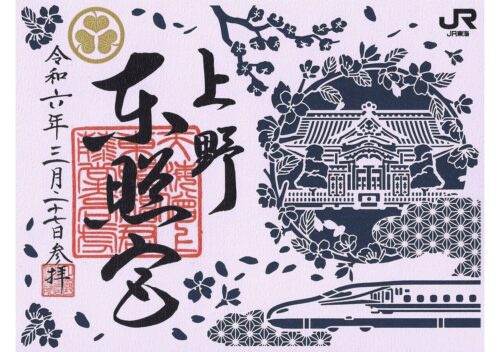

JR東海コラボ・新幹線の切り絵御朱印

2024年3月20日より数量限定で「JR東海コラボ桜と新幹線の切り絵御朱印」を授与。(要予約)

当宮初の切り絵御朱印。

当宮初の切り絵御朱印。

JR東海とのコラボらしく新幹線と当宮の金色殿や桜がデザインされた御朱印。

JR東海とのコラボらしく新幹線と当宮の金色殿や桜がデザインされた御朱印。

特製のクリアファイル付き。

特製のクリアファイル付き。

この御朱印を頂くには事前予約が必要な形であった。

この御朱印を頂くには事前予約が必要な形であった。

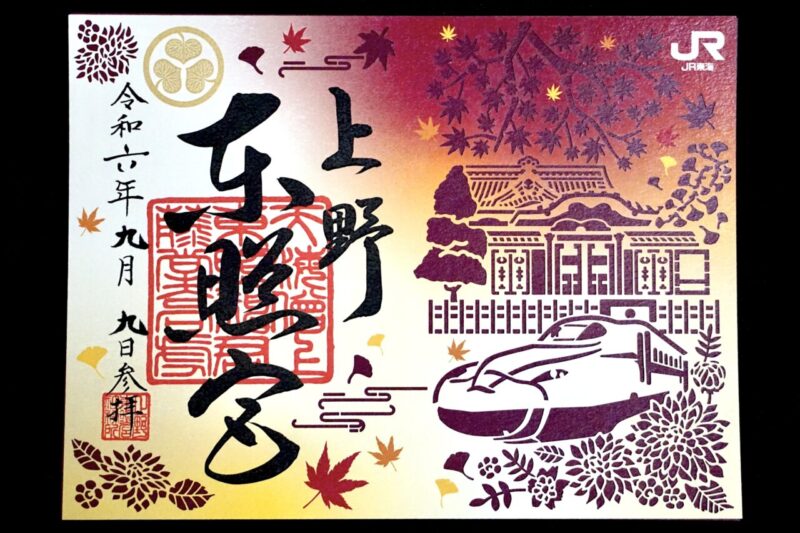

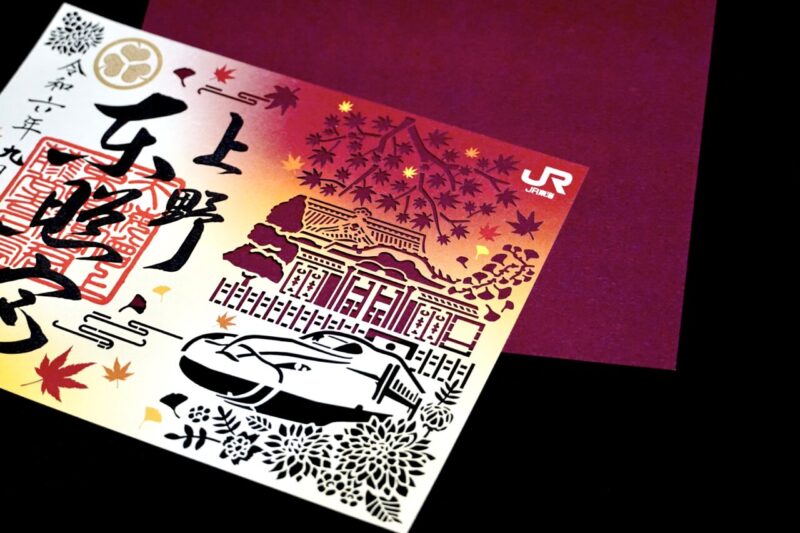

2024年9月9日よりJR東海コラボ第2弾「JR東海コラボ紅葉と新幹線の切り絵御朱印」を授与。(要予約)

第1弾から引き続きの切り絵御朱印。

第1弾から引き続きの切り絵御朱印。

新幹線と当宮の唐門や金色殿をデザインした紅葉仕様の御朱印。

新幹線と当宮の唐門や金色殿をデザインした紅葉仕様の御朱印。

紅色の台紙付き。

紅色の台紙付き。

特製のファイル付き。

特製のファイル付き。

2025年3月20日よりJR東海コラボ第3弾「JR東海コラボ桜と新幹線の切り絵御朱印」を授与。(要予約)

今回も切り絵御朱印。

今回も切り絵御朱印。

新幹線と当宮の唐門や金色殿をデザインした桜の御朱印。(カラフルな台紙と特製のファイル付き)

新幹線と当宮の唐門や金色殿をデザインした桜の御朱印。(カラフルな台紙と特製のファイル付き)

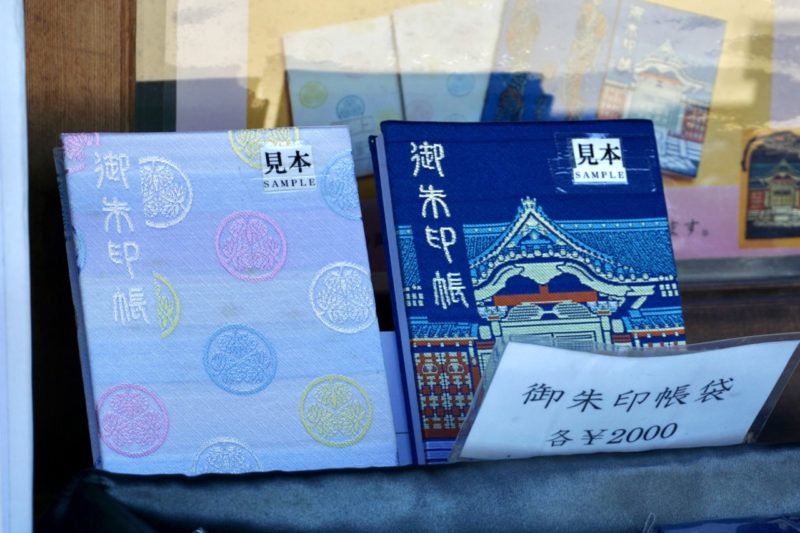

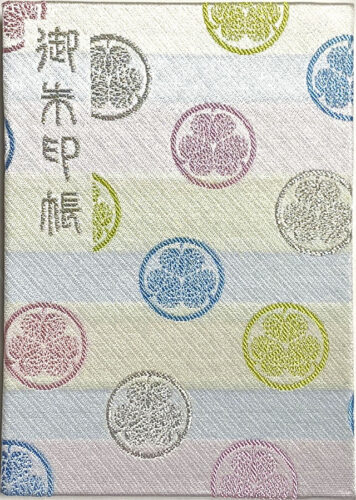

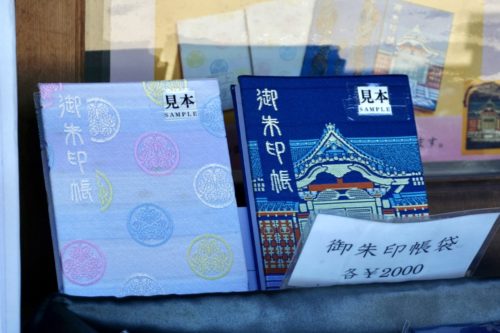

社殿とパステルカラーの2種類の御朱印帳

オリジナル御朱印帳も用意。

紺を基調にして御社殿・唐門と昇り龍・降り龍の刺繍を施した御朱印帳と、白を基調としてカラフルなパステルカラーの社紋を散らした刺繍の御朱印帳の2種類。

紺を基調にして御社殿・唐門と昇り龍・降り龍の刺繍を施した御朱印帳と、白を基調としてカラフルなパステルカラーの社紋を散らした刺繍の御朱印帳の2種類。

筆者が頂いたのはパステルカラーの御朱印帳。

筆者が頂いたのはパステルカラーの御朱印帳。

所感

上野公園内に鎮座する東照宮。

かつては上野公園の敷地内はほぼ全て「寛永寺」の敷地であり、その「寛永寺」の一部として建立された当宮は、家光が造営させた社殿などが残る貴重な神社となっている。

江戸に数多くあった火災にも見舞われず、戊辰戦争では彰義隊と新政府軍による上野戦争があり、さらに関東大震災、東京大空襲など、上野公園周辺には多くの災厄があったにも関わらず、こうして現存している事は奇跡的とも云え、感激してしまうほど素晴らしいもの。

唐門の前までは無料で参拝できるが、拝観料を支払って是非、社殿を間近でご覧頂きたい。

東京を代表する一社であり、徳川将軍家の歴史を伝える貴重な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・700円(一部限定)・1,000円(月替り見開き)

授与所にて。

※祭事や催事に応じて限定御朱印あり。

※2020年10月5日より栄誉権現社(他抜御朱印)の授与を開始。

※ぼたん苑開催期間は牡丹の印、ダリア展開催期間はダリアの印が押される。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月5日・15日・25日は「紫色他抜御朱印」

※毎月5の付く日は縁起日のため他抜御朱印が紫色の押印になる。

2月1日-28日まで「月替り見開き御朱印」

※数量限定。なくなり次第終了。最新情報は公式Instagramにて。

1月1日-2月23日まで「牡丹の押印入り御朱印」

1月1日-数量限定で「JR東海コラボ新春午デザイン限定切り絵御朱印」

※JR東海EXより事前予約が必須。当日予約可。事前予約なしでは授与不可。拝観券付き。

- 2025年11月限定

- JR東海コラボ/桜と新幹線/切り絵

- 夢叶う光の夜2024/ライトアップ

- JR東海コラボ/紅葉と新幹線/切り絵

- JR東海コラボ/桜と新幹線/切り絵

- 2023年11月限定

- 2023年1月限定

- 2022年12月限定

- 2022年4月限定

- お正月限定(2022年1月)

- 冬の限定(2021年12月)

- 皐月限定(2021年5月)

- 夢叶う光の夜

- 双子パンダ(2025年11月)

- 2025年東照宮大祭/活版印刷

- 夢叶う光の夜2023/ライトアップ/活版印刷

- 2023年東照宮大祭/活版印刷

- ぼたん苑

- 2023年お正月特別/活版印刷

- 栄誉権現社/他抜/限定紫

- ぼたん苑

- 双子パンダ(2022年1月-2月)

- 双子パンダ(2021年7月-9月)

- 栄誉権現社/他抜

- 通常

- ぼたん苑

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

白を基調としてカラフルなパステルカラーの社紋を散らした刺繍の御朱印帳。

紺を基調にして御社殿・唐門と昇り龍・降り龍の刺繍を施した御朱印帳。

ぼたん苑の御朱印帳もあり。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

授与品・頒布品

御朱印ファイル

初穂料:─

授与所にて。

JR東海コラボ桜と新幹線の切り絵御朱印を頂いた際に下さった特製ファイル。

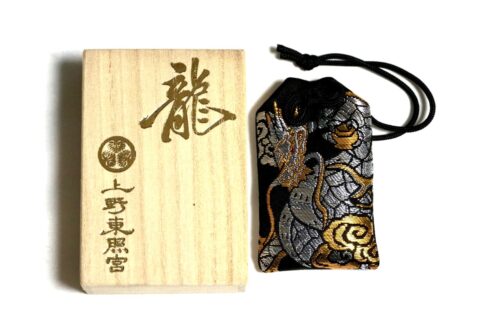

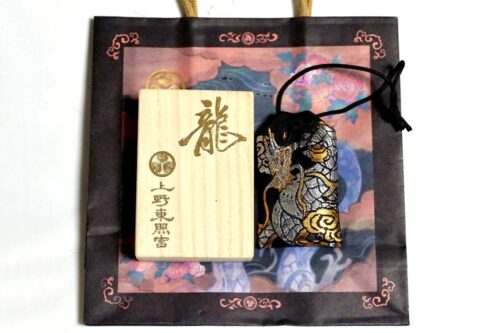

昇龍守

初穂料:1,500円

授与所にて。

徳川家康公の御命日である毎月17日に授与される限定御守。

開運・強運・健康長寿の御守。

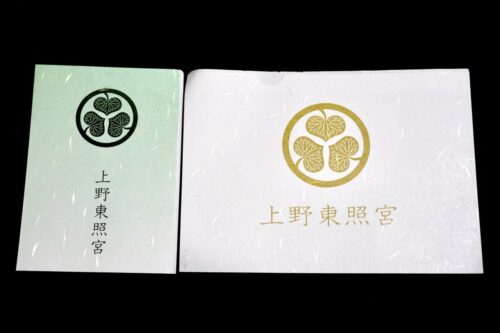

和紙ファイル

初穂料:─

授与所にて。

以前月替り御朱印を頂いた際に下さった和紙製ファイル。

- 和紙ファイル

- 和紙ファイル/冬

- 和紙ファイル/皐月

- 和紙ファイル/皐月

ステッカー

初穂料:100円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2025/11/20(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/09/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/27(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/11/02(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/04/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/04/13(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/30(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/09(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/20(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/02/15(御朱印拝受)

参拝日:2015/08/06(御朱印拝受)

コメント