目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要自由が丘と緑が丘鎮守の熊野神社

東京都目黒区自由が丘に鎮座する神社。

旧社格は無格社、かつて谷畑と呼ばれた自由が丘・緑が丘一帯の鎮守。

正式名称は「熊野神社」だが、他との区別から「自由が丘熊野神社」と称される事が多い。

村人より崇敬された熊野信仰の神社で、自由が丘の発展を見守ってきた。

商業地区として発展した自由が丘の街中で緑豊かな境内を維持し、地域の憩いの場となっている。

神社情報

自由が丘熊野神社(じゆうがおかくまのじんじゃ)

御祭神:速玉之男尊・伊弉冉尊・泉津事解之男尊

社格等:─

例大祭:9月第1土・日曜

所在地:東京都目黒区自由が丘1-24-12

最寄駅:自由が丘駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/kumanojinjya/

御由緒

熊野信仰は、平安時代(794-1192年)の中期より盛んになったが、公家勢力が衰え武士階級の時代即ち鎌倉時代(今より約七百九十年前)より、東国の武士、庶民の間に、西方熊野を極楽浄土になぞらえて、参詣が逐次盛んになり、現在の目黒地域からも、那智熊野参詣の記録があり、当神社創設の年月は詳らかではないが、その時代、本宮の神霊を拝受して祀られたものと思われる。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

衾村谷畑と云う農村だった自由が丘

創建年代は不詳。

かつての自由が丘は、武蔵国荏原郡衾村(ふすまむら)の谷畑(やばた)と云う地域であった。

そうした谷畑の鎮守として村民によって熊野権現が祀られたと云う。

衾村の地名由来には諸説ある。

・民間信仰の神の名「塞坐大神(ふせぎますおおみかみ)」の「ふせぎます」が転訛

・古くから馬の飼料「麩(ふすま)」の産地として知られていた

・湿地に馬が足を踏み入れたところから「伏馬(ふしま)」と呼ばれた

・地形上、呑川の本支流の谷間(はざま)が多いところから「間(はざま)」が転じた

他にも諸説あるものの定説となるものはない。

現在の自由が丘周辺は衾村の中でも「谷畑(やばた)」と呼ばれ、その名の通り谷と畑ばかりの大変のどかな農村で小さな集落であったと云う。

熊野信仰の広まりと村民による創建

創建年代は不詳ながら、鎌倉時代以前の創建と伝えられている。

衾村谷畑の村民が熊野詣をした際に、「熊野本宮大社」の御分霊を勧請したと云う。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

熊野信仰の広まりを見ていくと、平安時代になると公家・貴族により熊野信仰が盛んになる。

特に院政期には歴代の上皇の参詣が頻繁に行なわれ、後白河院の参詣は34回に及んだ。

その後、鎌倉時代になると武家からの信仰が篤くなり、東国武士にも広まる事になる。

その頃には庶民にも熊野信仰が広まり、熊野三山までの熊野詣も行われるようになっている。

江戸時代より前には幾度も熊野信仰の流行があり「熊野神社」は日本全国に勧請。

当社もそうした流れの中、衾村谷畑地域の村民(当地の名主と思われる)が熊野三山へ熊野詣をし、「熊野本宮大社」の御分霊を勧請した事が創建由来という事になるだろう。

村民による熊野信仰が根底にあり創建したのは間違いない。

新編武蔵風土記稿に記された当社

当社の正確な史料は江戸時代に遡る。

「熊野大権現」と記載された当社だが、当時は地名から「谷畑の権現さま」と呼ばれた。

寛政八年(1796)、本殿・拝殿を改築。

文化十一年(1814)、本殿・拝殿の改築。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(衾村)

熊野社

境内除地。五畝歩。小名谷畑にあり。是も草創の年暦をしらず。本社一間四方の小祠。拝殿は二間に三間南向なり。村の持。

「熊野社」と書かれているのが当社。

衾村の「谷畑」にあり、創建年代は不詳といった事が記されている。

村の所有だった事が分かり、地域の人々により管理され崇敬を集めた。

明治以降の歩み・自由が丘の祖とされた栗山久次郎

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって碑文谷村・衾村が合併して碑衾村が成立。

当地は碑衾村谷畑となり、当社は谷畑一帯の鎮守を担った。

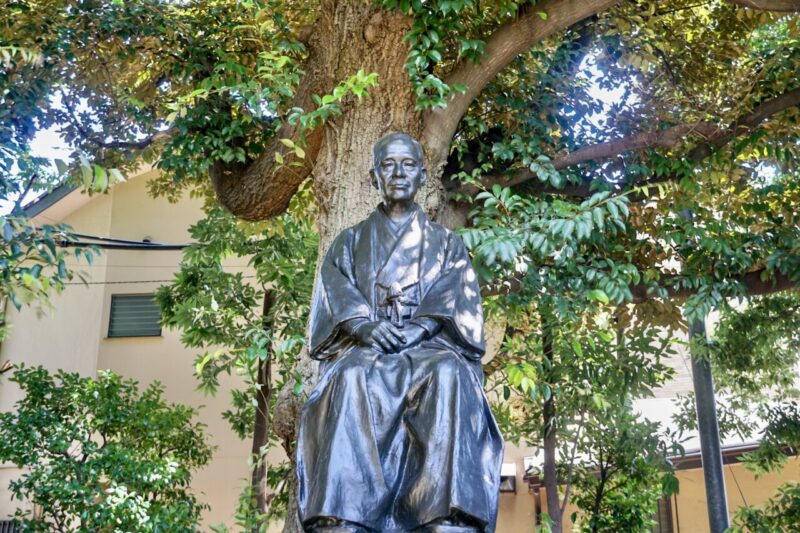

同年、発足した碑衾村の村長を20年に渡り務める事になったのが栗山久次郎。

自由が丘の祖とも云える人物で、現在も当社境内に栗山久次郎の銅像や顕彰碑が建つ。

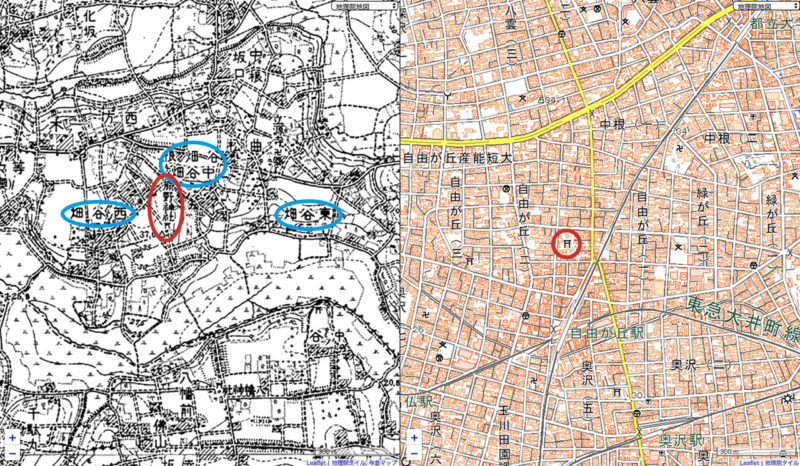

自由が丘の祖とも云える人物で、現在も当社境内に栗山久次郎の銅像や顕彰碑が建つ。明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

当時の地図に「熊野神社」と記してあるように当地の目印にもなる神社であった。

今は残っていない古い地名「谷畑」に関連する地名も数多く見る事ができる。

当社はこうした谷畑の鎮守として崇敬を集めた。

同年、当社の本殿が造営。

大正十五年(1926)、衾西部耕地整理組合が設立。

この組合長になったのが長年村長を務め既に引退していた栗山久次郎。

彼が組合長となり尽力した衾西部耕地整理組合が推し進め区画整理を行った地が、後に「自由が丘」という地名となる事になる。

そして「自由が丘」の地名由来となった「自由ヶ丘学園」へ土地を提供したのも彼によるものであった。

こうした事で栗山久次郎は「自由が丘の祖」と云える人物であり、自由が丘の鎮守となっている当社境内に銅像が建てられたのは、彼と当社が地域の人々により崇敬された証拠とも云えるだろう。

自由が丘の地名由来・現在の自由が丘へ

昭和二年(1927)、現在の東急東横線が開通。

同年、現在の自由が丘の地に「自由ヶ丘学園」が開校。

手塚岸衛と云う教育者が、自由主義教育を掲げて創立した学校で現存。

彼の自由教育という理念に賛同し、土地を貸し与えたのが「自由が丘の祖」こと栗山久次郎。

画像は当社境内に残る栗山久次郎像。

画像は当社境内に残る栗山久次郎像。

昭和四年(1929)、現在の東急大井町線が開通。

「九品仏」の門前に新たに駅が開設される事となり、この新駅名が「九品仏駅」となる。

旧九品仏前駅は改称の必要があったため、旧衾村の地名より「衾駅」に改称する事が決まったものの、多くの文化人を巻き込んだ駅名反対運動が発生してしまう。

反対運動の結果、「自由ヶ丘学園」の学校名を由来として「自由ヶ丘駅」と云う駅名に決定。

その後「碑衾町衾」「谷畑」といった住所も新興住民たちが使わなくなってしまい、いつしか勝手に自由ヶ丘を名乗るようになり置き換えられてしまうようになる。

結果、地名改正要求が発生。

昭和七年(1932)、「荏原郡碑衾町自由ヶ丘」として正式な地名として認可。

同年、目黒区が成立した際に「目黒区自由ヶ丘」となった。

昭和四十年(1965)、現在の「自由が丘」という「ヶ」が「が」の字に改められ現在に至る。

すなわち「自由が丘」の地名由来は、現存する「自由ヶ丘学園」の学校名が由来。

新興住民たちによって学校名が駅名に昇格。

さらには地名まで昇格したという事になる。

昭和四十二年(1967)、当社の拝殿・幣殿を再建。

その後も境内整備が進み、自由が丘・緑が丘の鎮守として現在に至る。

境内案内

自由が丘駅近くの鎮守の杜

自由が丘駅からほど近い距離に鎮座する当社。

商業施設が多い区画に鎮座していながらも、今もなお緑が多く鎮守の杜を維持している。

商業施設が多い区画に鎮座していながらも、今もなお緑が多く鎮守の杜を維持している。

石垣で囲まれた境内の先に一之鳥居と社号碑。

昭和二十三年(1948)に奉納された一之鳥居には「熊野神社」の扁額。

昭和二十三年(1948)に奉納された一之鳥居には「熊野神社」の扁額。

二之鳥居を潜ると右手には児童遊園。

現在はシーソと乗り物が置かれているのみだが、商業地区として発展する自由が丘の中の憩いの場となっている。

現在はシーソと乗り物が置かれているのみだが、商業地区として発展する自由が丘の中の憩いの場となっている。

朱色の三之鳥居・現代的な狛犬・花手水

参道の途中に三之鳥居。

朱色の両部鳥居は文政六年(1823)の建立と伝えられていて、そちらが改修されながら現存。

朱色の両部鳥居は文政六年(1823)の建立と伝えられていて、そちらが改修されながら現存。

この狛犬は平成十三年(2001)奉納と新しいもの。

岡崎現代型の量産された狛犬とは違い、現代的な意匠の狛犬。

岡崎現代型の量産された狛犬とは違い、現代的な意匠の狛犬。

古くは明治に奉納された狛犬があったものの破損したため、こうして氏子たちによって再建を果たした。

古くは明治に奉納された狛犬があったものの破損したため、こうして氏子たちによって再建を果たした。

石段を上った先、右手に手水舎。

昭和四十三年(1966)に造営された立派な手水舎で、水も流れ身を清める事ができる。

昭和四十三年(1966)に造営された立派な手水舎で、水も流れ身を清める事ができる。

2023年9月には手水舎に神使の八咫烏の姿。

2023年9月には手水舎に神使の八咫烏の姿。

可愛らしい八咫烏。

可愛らしい八咫烏。

拝殿前に一対の狛犬。

昭和四十八年(1973)奉納。

昭和四十八年(1973)奉納。 こちらも現代的な造形。

こちらも現代的な造形。

戦後に再建された朱色の拝殿・明治の石造り本殿

参道の正面に鮮やかな朱色の拝殿。

昭和四十二年(1967)に再建された拝殿。

昭和四十二年(1967)に再建された拝殿。

鉄筋コンクリート造にて再建された。

鉄筋コンクリート造にて再建された。

朱色と周囲の緑の対比が美しい。

朱色と周囲の緑の対比が美しい。

発展する自由が丘の地にこうした緑を残しているのも、地域からの崇敬の賜物であろう。

発展する自由が丘の地にこうした緑を残しているのも、地域からの崇敬の賜物であろう。

本殿は明治四十二年(1909)に造営されたものが現存。

画像だと木に邪魔され分かりにくいが、本殿は石造りの蔵のような形で比較的珍しい。

画像だと木に邪魔され分かりにくいが、本殿は石造りの蔵のような形で比較的珍しい。

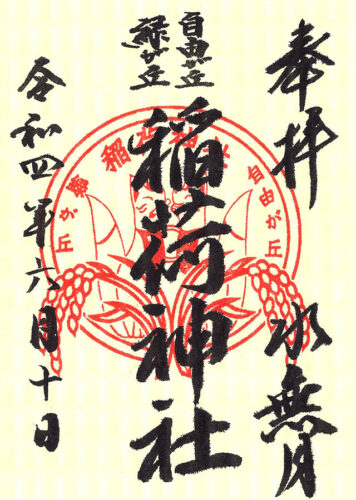

立派な稲荷神社・がまんさまの水盤

社殿の右手には境内社の稲荷神社。

令和四年(2022)に奉納され設置されたばかりの鳥居。

令和四年(2022)に奉納され設置されたばかりの鳥居。

社殿前の鳥居も令和三年(2021)に新調され扁額も奉納。

社殿前の鳥居も令和三年(2021)に新調され扁額も奉納。

境内社ながら社殿が立派な造り。

境内社ながら社殿が立派な造り。

社殿には美しい彫刻も。

社殿には美しい彫刻も。

木鼻の獅子、さらに龍の彫刻。

木鼻の獅子、さらに龍の彫刻。

江戸時代の頃より境内社として祀られているお稲荷様。

江戸時代の頃より境内社として祀られているお稲荷様。

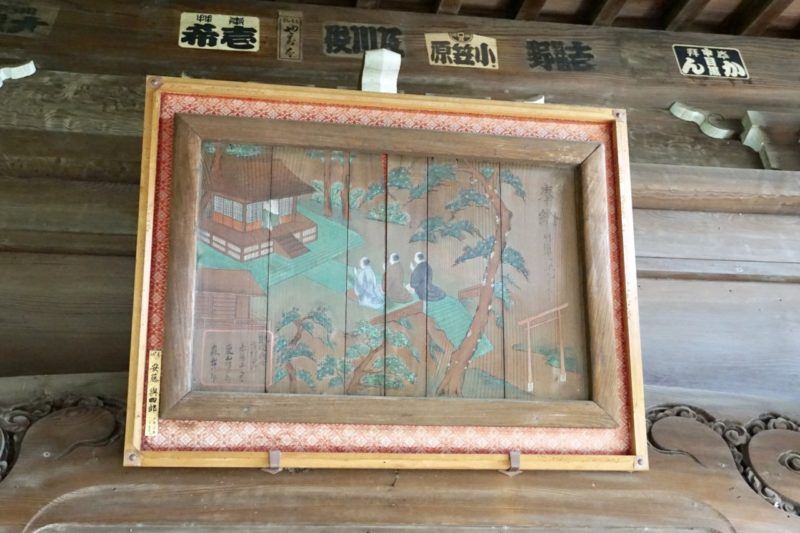

掲げられた絵馬は明治時代のもので、当社への篤い崇敬を窺える。

掲げられた絵馬は明治時代のもので、当社への篤い崇敬を窺える。

この稲荷神社の前には古い水盤。

水盤を支える4体の石像の姿。

水盤を支える4体の石像の姿。

明治四十一年(1908)の奉納で、中々に珍しい貴重な水盤。

明治四十一年(1908)の奉納で、中々に珍しい貴重な水盤。

例えば「菊名神社」(横浜市港北区菊名)では、水盤を支える4体を「がまんさま」と呼び神社のシンボルとして人気を集めていて、この稲荷神社の水盤もそれに近いものであろう。

例えば「菊名神社」(横浜市港北区菊名)では、水盤を支える4体を「がまんさま」と呼び神社のシンボルとして人気を集めていて、この稲荷神社の水盤もそれに近いものであろう。

2024年には「がまんさま」として掲示が貼られるように。

2024年には「がまんさま」として掲示が貼られるように。

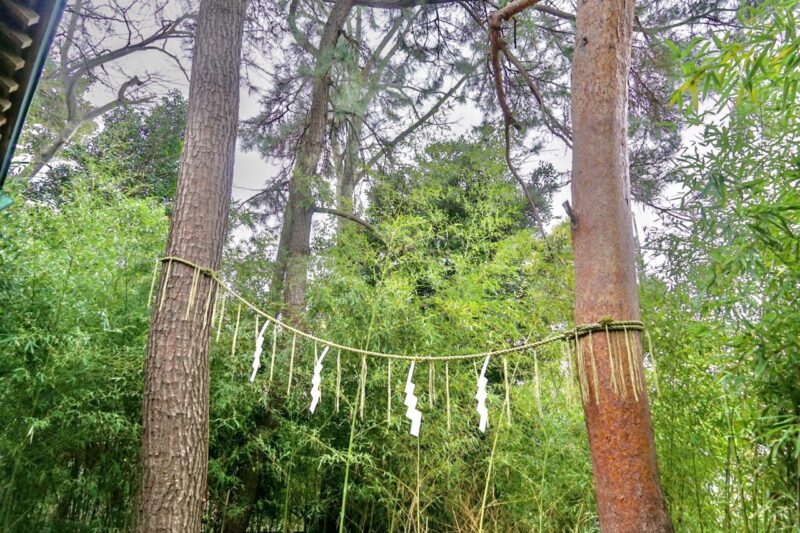

御神木の夫婦松・良縁松

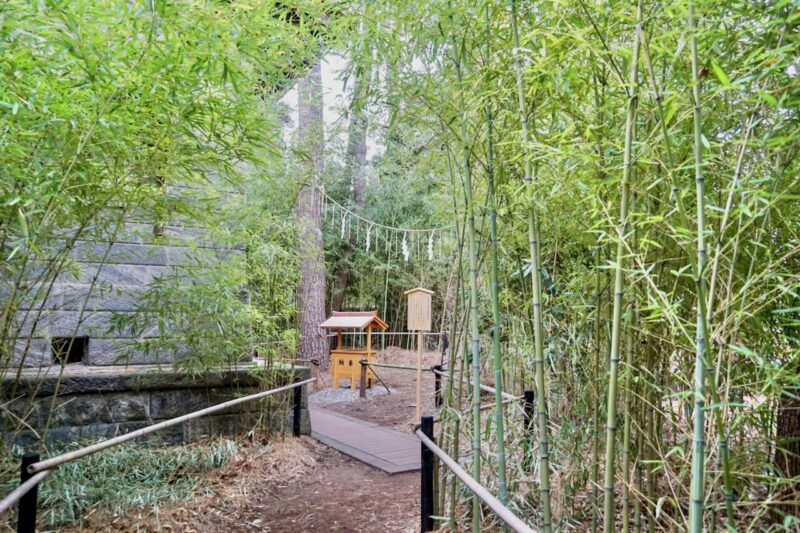

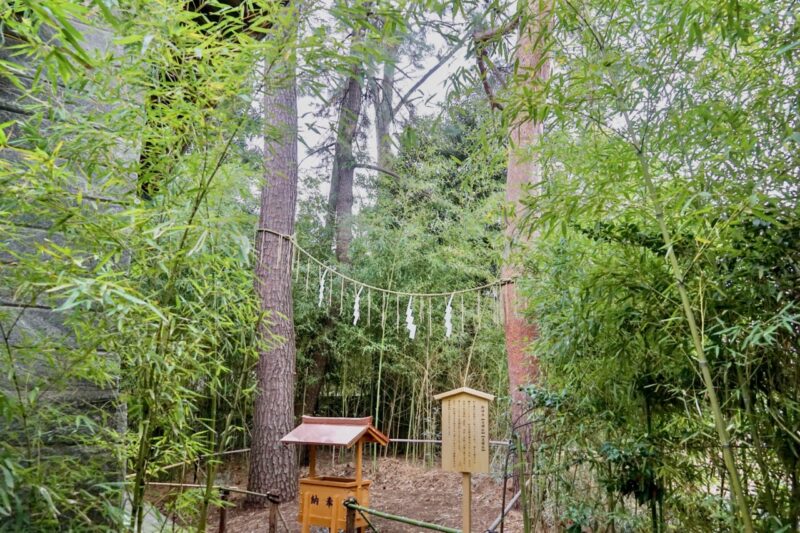

稲荷神社の裏手は御神木へお参りできるように整備。

以前は特別な日しかお参りできなかった一画だが令和四年(2022)より一般公開。

以前は特別な日しかお参りできなかった一画だが令和四年(2022)より一般公開。

稲荷神社の裏手から本殿裏手へ回れるように。

稲荷神社の裏手から本殿裏手へ回れるように。

進むと見えてくるのが御神木の松の木。

進むと見えてくるのが御神木の松の木。

黒松(男松)・赤松(女松)が寄り添うようにあるため夫婦松とされる。

黒松(男松)・赤松(女松)が寄り添うようにあるため夫婦松とされる。

また松は神様が宿るのを待つ木ともされ良縁松として信仰されている。

また松は神様が宿るのを待つ木ともされ良縁松として信仰されている。

こうして本殿裏手まで整備されお参りできるようになったのは有り難い。

こうして本殿裏手まで整備されお参りできるようになったのは有り難い。

忠魂碑・戦前の神楽殿

稲荷神社の隣には忠魂碑。

稲荷神社と共に地域からの崇敬の篤い一画。

稲荷神社と共に地域からの崇敬の篤い一画。

境内左手には神楽殿。

神楽殿は昭和九年(1934)に改築されたもので、例祭では神楽殿で「目黒ばやし」が奉納。

神楽殿は昭和九年(1934)に改築されたもので、例祭では神楽殿で「目黒ばやし」が奉納。

神楽殿は渡り廊下で拝殿へと繋がる。

神楽殿は渡り廊下で拝殿へと繋がる。

自由が丘の祖・栗山久次郎翁の像

参道の右手に栗山久次郎翁像。

自由が丘の祖とされる栗山久次郎の像と顕彰碑で、昭和九年(1934)に建立。

自由が丘の祖とされる栗山久次郎の像と顕彰碑で、昭和九年(1934)に建立。

2023年8月には塗り替えが行われた。

2023年8月には塗り替えが行われた。

明治二十二年(1889)に発足した碑衾村の村長を20年に渡り務めると、引退後も大正十五年(1926)に衾西部耕地整理組合が設立されると組合長となり区画整理を行う。

こうして区画整理が行われた地が、後に「自由が丘」という地名となる。

「自由が丘学園」の創立者・手塚岸衛に賛同して自分の土地を貸し、この「自由が丘学園」が「自由が丘」の由来。

衾村の谷畑と呼ばれた農村を自由が丘へ発展させた基礎を作った、正に「自由が丘の祖」である。

境内には数多くの樹木。

いずれも神域の御神木であるが、参道脇の木。

いずれも神域の御神木であるが、参道脇の木。

社務所にかかる形の木などは特に存在感が強い。

社務所にかかる形の木などは特に存在感が強い。

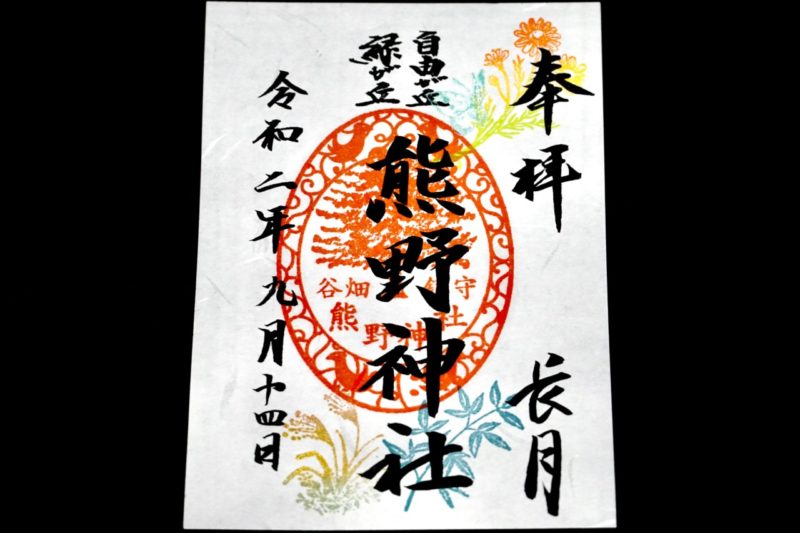

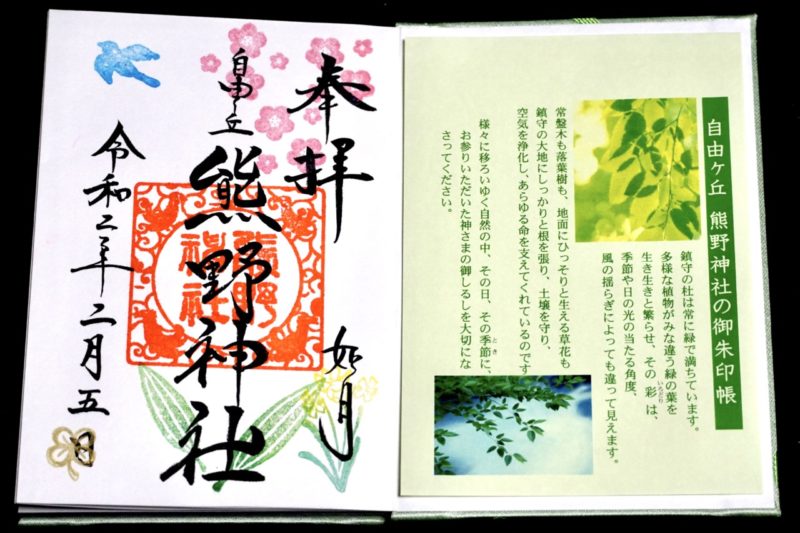

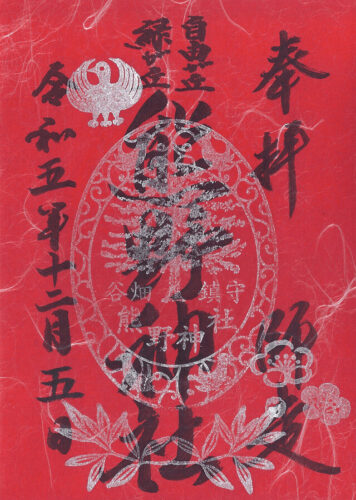

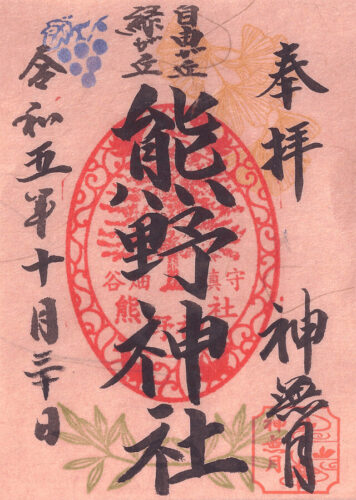

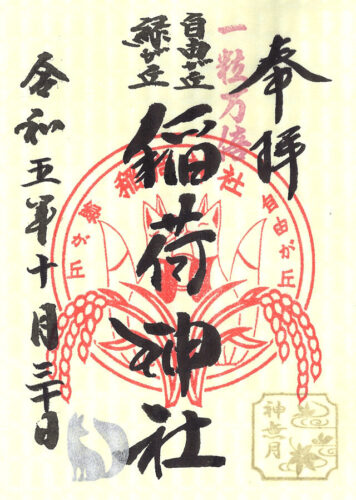

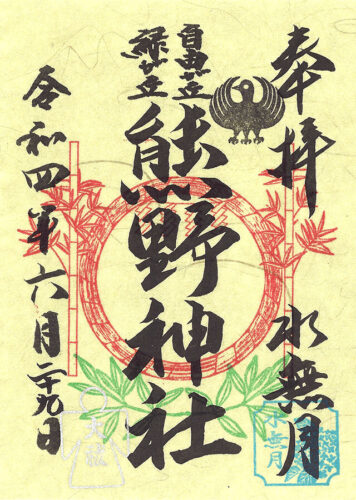

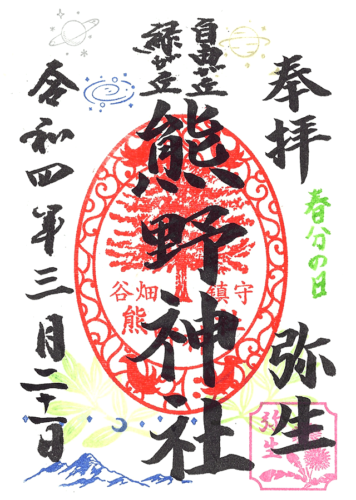

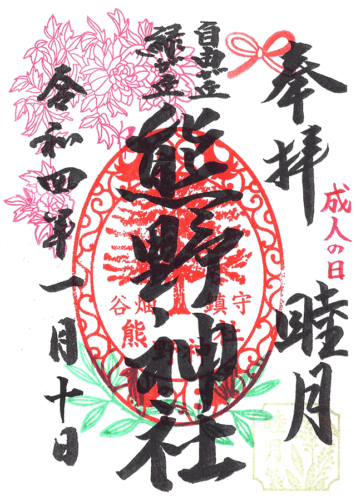

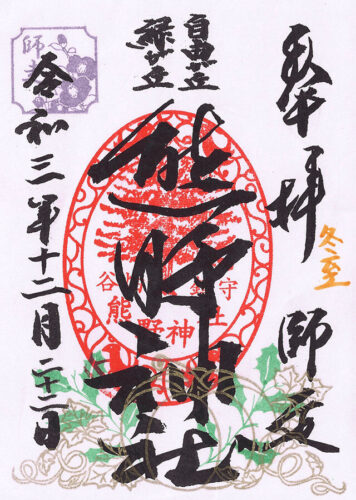

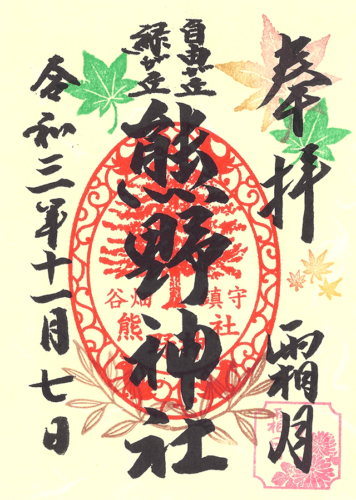

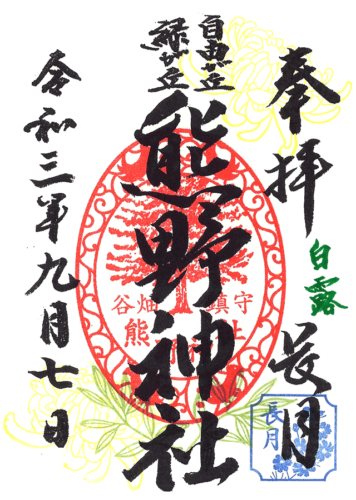

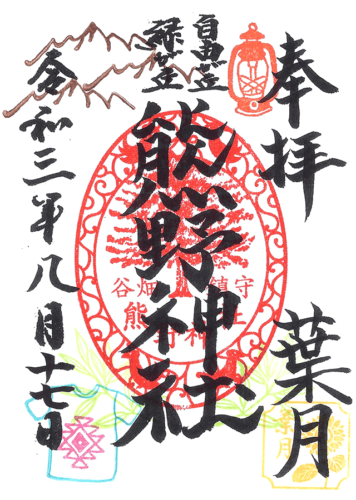

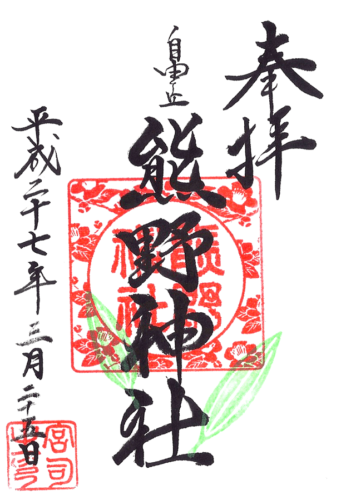

賑やかで可愛らしいカラフル御朱印

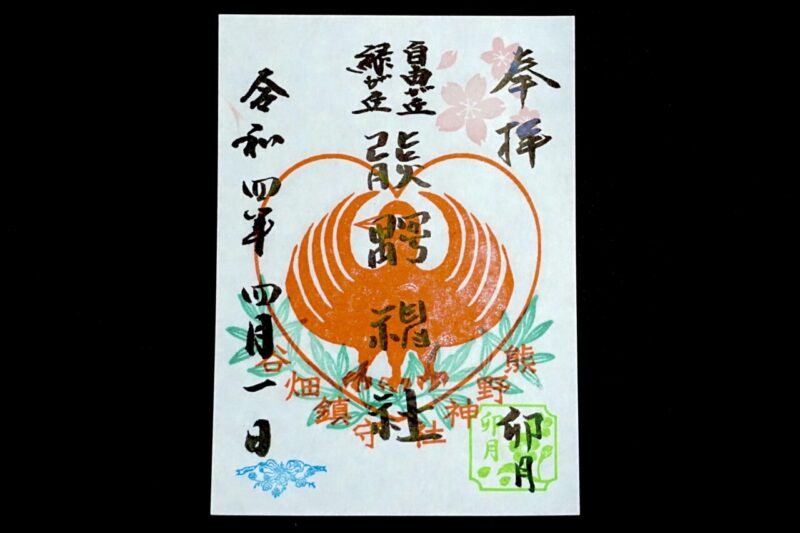

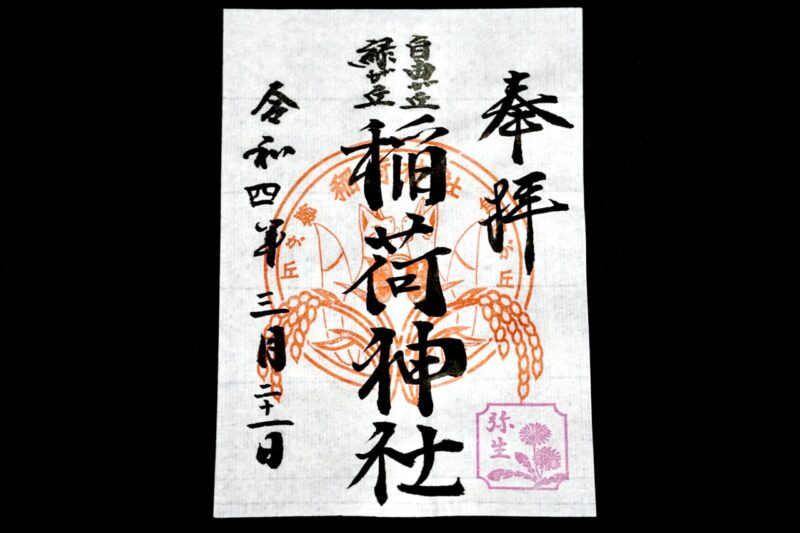

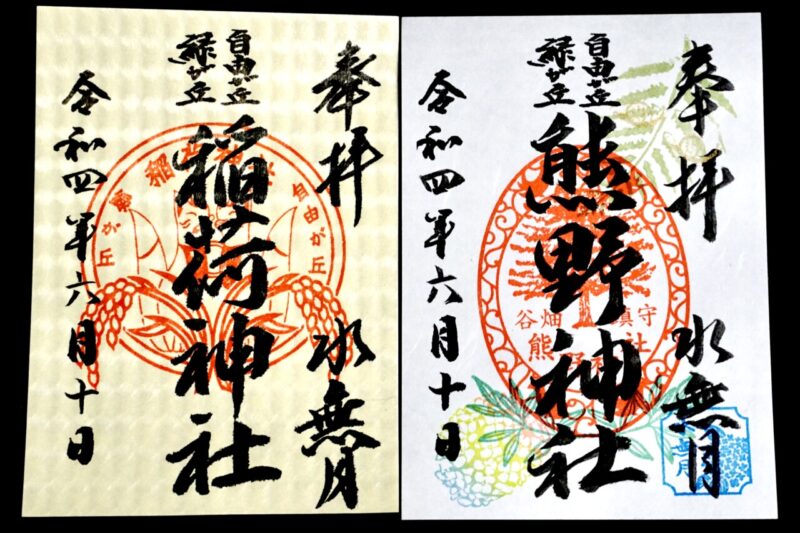

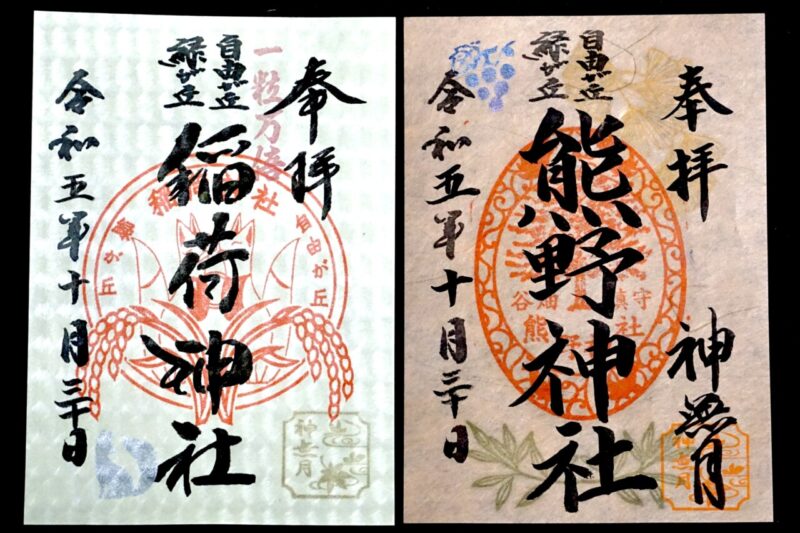

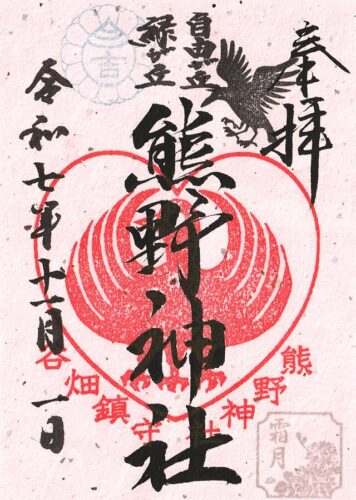

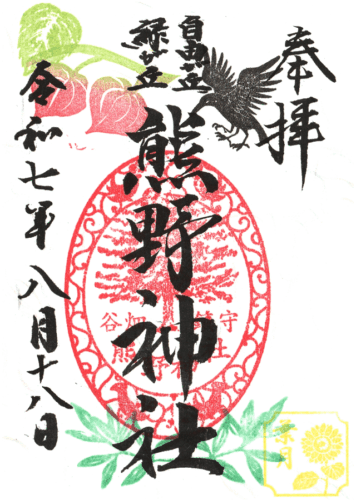

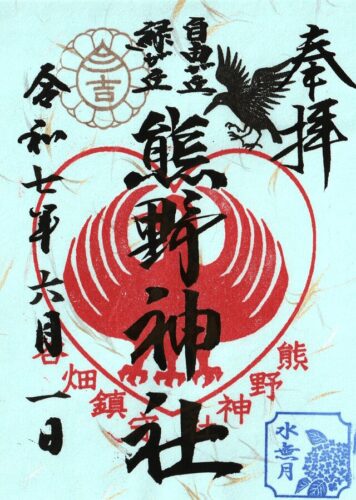

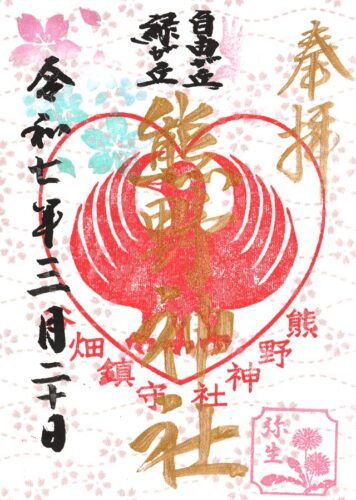

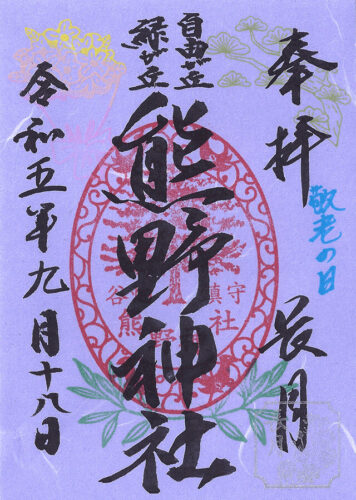

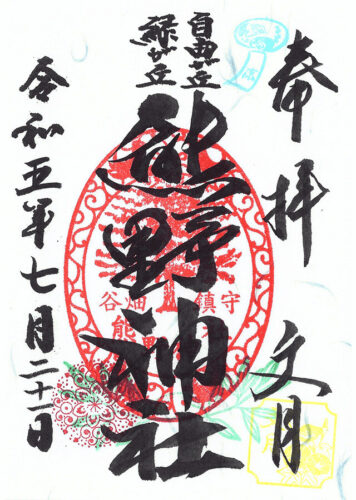

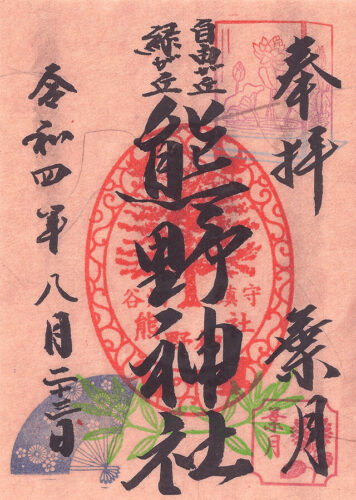

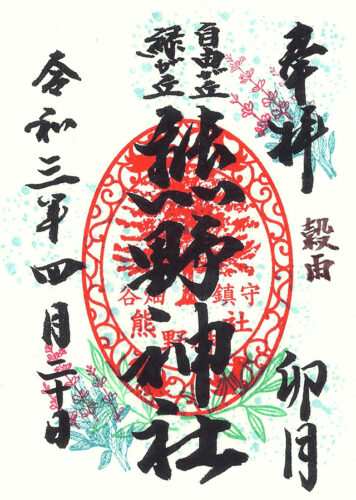

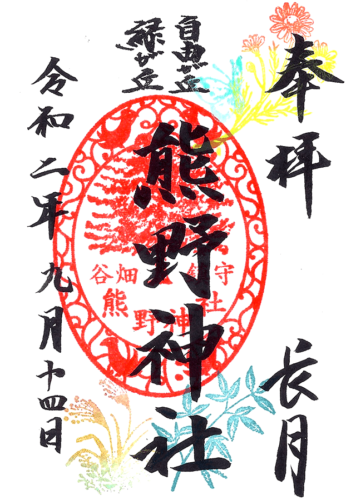

2020年9月より御朱印のデザインを朱印部分含め全体的に変更。

朱印部分には神使の八咫烏や御神木、自由が丘や緑が丘の歴史を伝える「谷畑鎮守」の文字。

朱印部分には神使の八咫烏や御神木、自由が丘や緑が丘の歴史を伝える「谷畑鎮守」の文字。

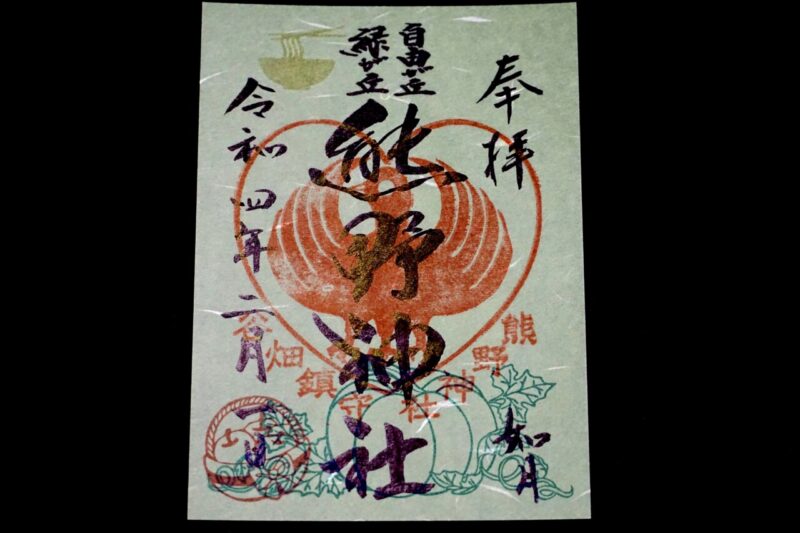

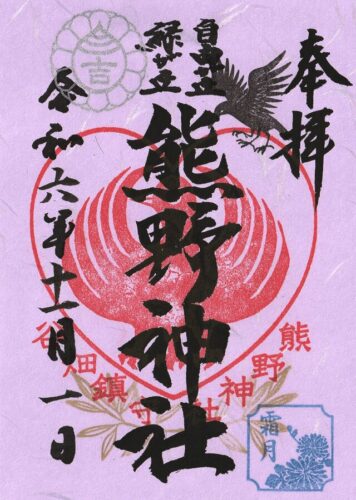

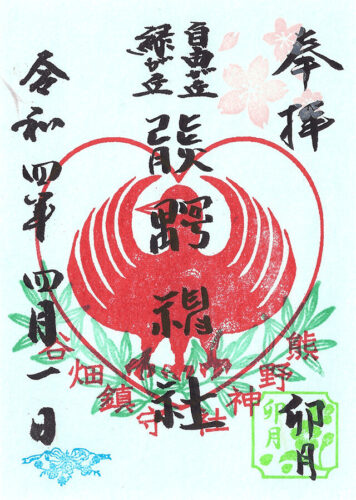

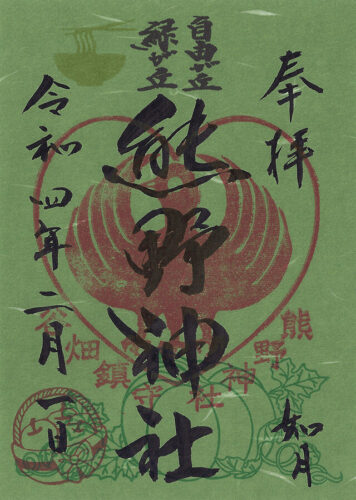

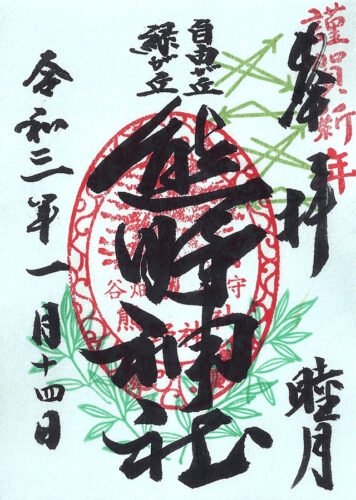

毎月1日の月次祭では御朱印の印が特別仕様に。

ハート(猪目)に熊野信仰の神使・八咫烏の印となる。

ハート(猪目)に熊野信仰の神使・八咫烏の印となる。

こちらは2022年4月の月次祭に頂いたものだが書体が個性的な仕様になっていた。

こちらは2022年4月の月次祭に頂いたものだが書体が個性的な仕様になっていた。

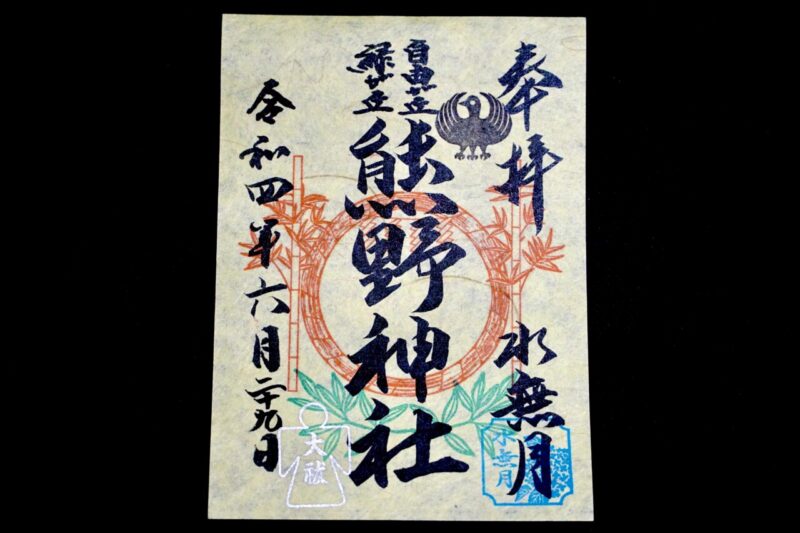

2022年6月29日に頂いた夏越大祓御朱印。

茅の輪仕様の御朱印。

茅の輪仕様の御朱印。

境内にも立派な茅の輪が設置され茅の輪くぐりができるようになっていた。

境内にも立派な茅の輪が設置され茅の輪くぐりができるようになっていた。

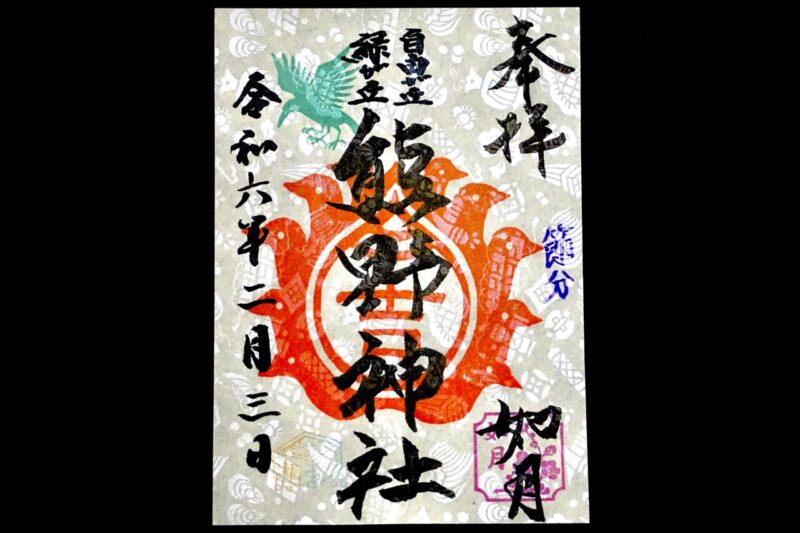

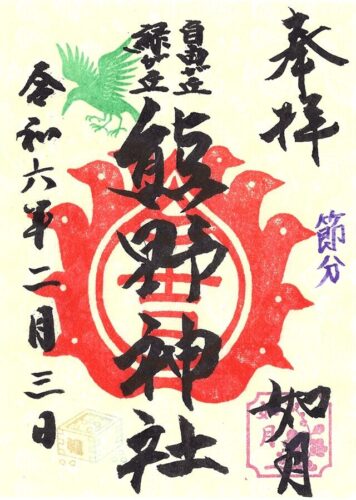

2024年2月3日の節分当日に頂いた御朱印。

カラス文字的な初めて見る仕様の印となっていた。

カラス文字的な初めて見る仕様の印となっていた。

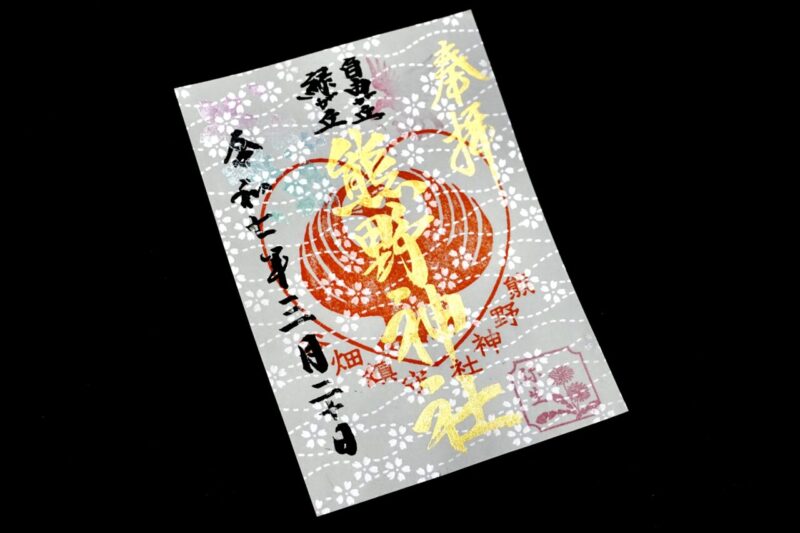

2025年3月には桜御朱印も授与。

キラキラとした桜が施された特別御朱印。

キラキラとした桜が施された特別御朱印。

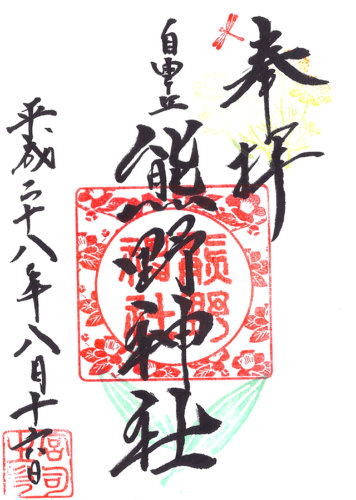

2020年8月まで授与していた御朱印は、中央に「熊野神社」の朱印で現在と違う。

その後、月替りの御朱印を用意するようになった。

その後、月替りの御朱印を用意するようになった。 こちらは2020年2月に頂いた御朱印で賑やかで可愛らしい。

こちらは2020年2月に頂いた御朱印で賑やかで可愛らしい。熊や八咫烏のパステルカラー御朱印帳

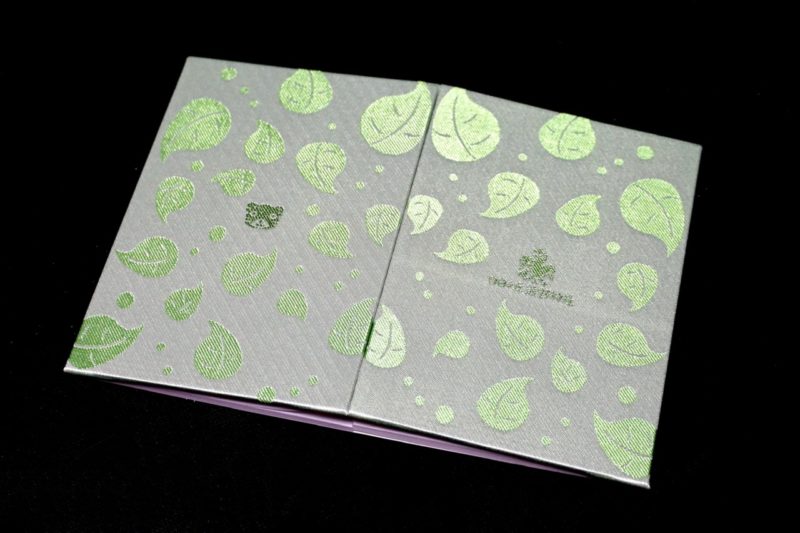

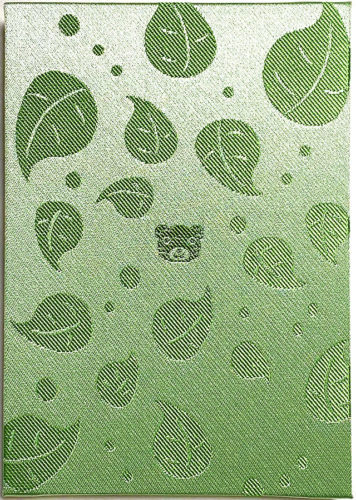

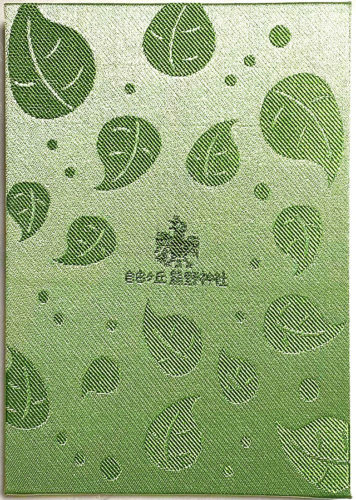

2020年2月1日よりオリジナルの御朱印帳も用意。

境内の緑や葉をイメージしてデザインしたもの。

境内の緑や葉をイメージしてデザインしたもの。

表面には熊野神社の社号から「熊」、裏面には熊野信仰の神使である「八咫烏」をデザイン。(現在はこの熊と八咫烏の御朱印帳は頒布終了)

表面には熊野神社の社号から「熊」、裏面には熊野信仰の神使である「八咫烏」をデザイン。(現在はこの熊と八咫烏の御朱印帳は頒布終了)

八咫烏(やたがらす)は、3本足のカラスとして知られている。

日本神話において神武天皇を熊野国から大和国へ道案内したとされるため、導きの神として信仰を集める他、熊野信仰の神使とされている。

なお、日本サッカー協会のシンボルマークや日本代表エンブレムにも八咫烏がデザインされている事でも有名。

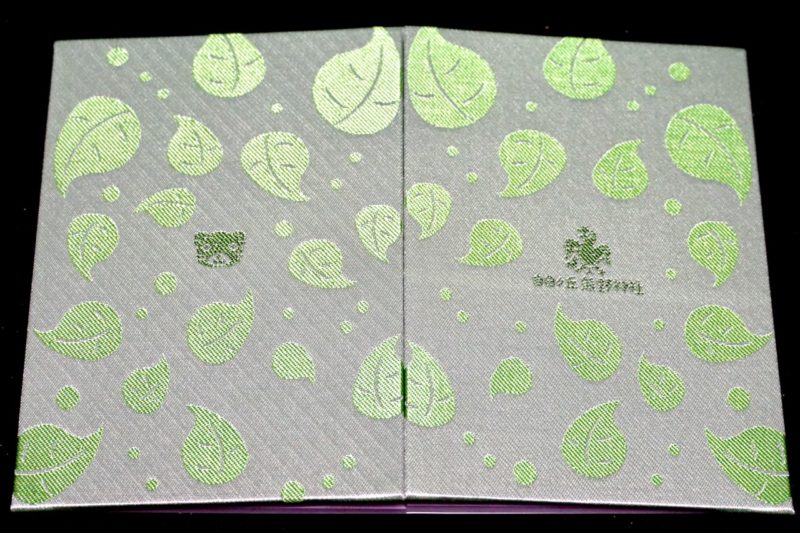

2021年現在の最新の御朱印帳はカラーバリエーションが豊富に。

橙、青、緑の3色展開で熊ではなく梟と八咫烏の組み合わせになっている。

橙、青、緑の3色展開で熊ではなく梟と八咫烏の組み合わせになっている。

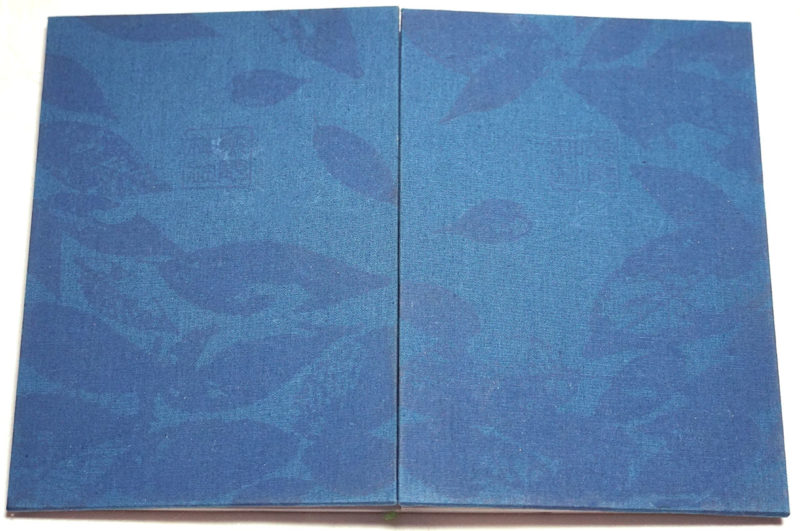

以前はオリジナルの御朱印帳として「くちなし染め」の御朱印帳を用意していた。

2015年に頂いたものを改めて撮影したので年季による色落ちなども見られるが、くちなし染めの御朱印帳でとてもよいものであった。

2015年に頂いたものを改めて撮影したので年季による色落ちなども見られるが、くちなし染めの御朱印帳でとてもよいものであった。※くちなし染めの御朱印帳は今後再開予定なし。

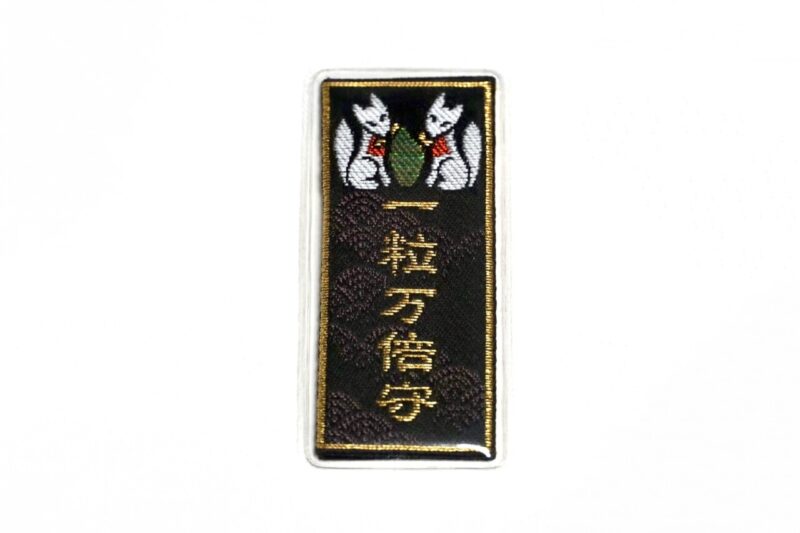

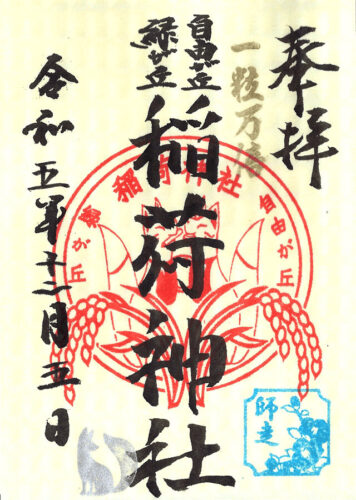

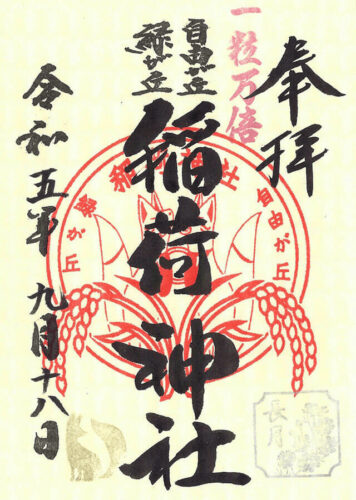

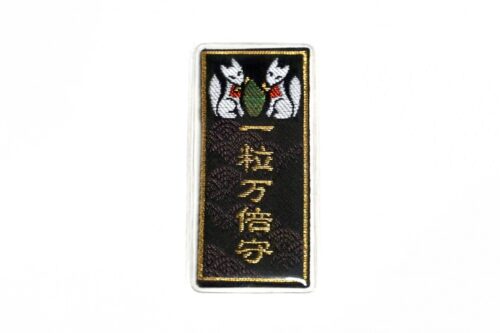

一粒万倍日限定の一粒万倍守・稲荷神社御朱印

当社では開運日ともされる一粒万倍日限定の授与品も用意。

「一粒の籾が万倍にも実り立派な稲穂になる」事に由来する吉日。

何事を始めるにも良い開運日とされる。

一粒万倍日限定で授与される一粒万倍守。

当日限定で神狐と籾。

当日限定で神狐と籾。

裏面には社号が記されていて開運日限定の授与品として人気。

裏面には社号が記されていて開運日限定の授与品として人気。

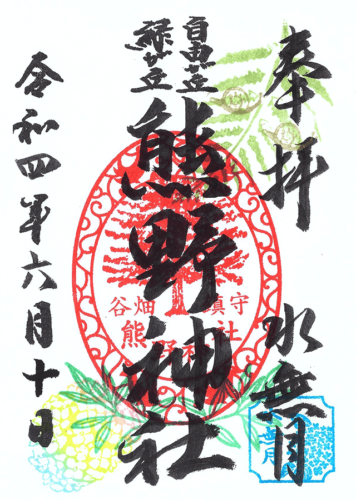

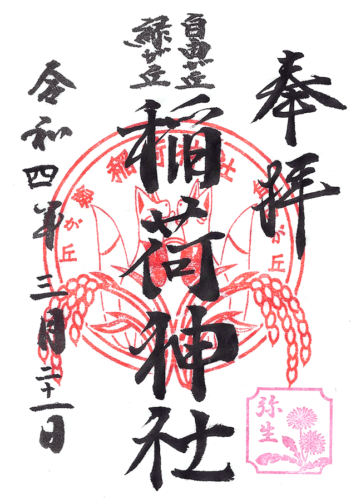

また当日には稲穂に因み境内社「稲荷神社」の御朱印も授与。

神使の神狐と稲穂の御朱印。

神使の神狐と稲穂の御朱印。

こちらは2022年6月10日の一粒万倍日と天赦日が重なる日に頂いたもの。

こちらは2022年6月10日の一粒万倍日と天赦日が重なる日に頂いたもの。

最新の御朱印では一粒万倍の印入りに。

最新の御朱印では一粒万倍の印入りに。

所感

自由が丘の鎮守として崇敬を集める当社。

かつて村民達による熊野信仰の拠点として創建し、農村であった谷畑の鎮守として崇敬を集めた。

明治以後は自由が丘の祖とも云える栗山久次郎によって、この周辺は住宅地となり、そして東横線や大井町線の開通によって、新興住民が増える中、古い地名は排除され学校名から「自由が丘」という駅名・地名が成立し、現在に至る事となっている。

耕地整理や宅地開発、商業地としての発展などがありながらも、当社が今もこうして立派な境内が維持されているのは、古くからこの地を鎮守していた氏神であるからに違いない。

今では流行の街である自由が丘であるが、その変遷を見守り続けてきたのが当社であり、今もなお地域の人々より崇敬を集めているのが伝わる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(書き置き)・500円(直書き)

社務所にて。

※毎月1日は八咫烏御朱印を用意。

※月替りの御朱印(祭事によって特別御朱印)を用意。

※一粒万倍日には境内社・稲荷神社の御朱印も用意。

※2020年8月より御朱印が変更、以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円(直書き)に変更。

2月8日・13日・20日・25日は「稲荷神社御朱印」

※境内社「稲荷神社」の御朱印は一粒万倍日限定。

2月2日-28日まで「月替り御朱印」(期間や日によって変更あり)

2月1日は「八咫烏御朱印」「初午祭稲荷神社御朱印」

※毎月1日や特別な日は印がハート(猪目)仕様に。最新情報は公式Instagramにて。

- 2025年11月/月次祭

- 2025年8月

- 2025年6月/月次祭

- 2025年桜

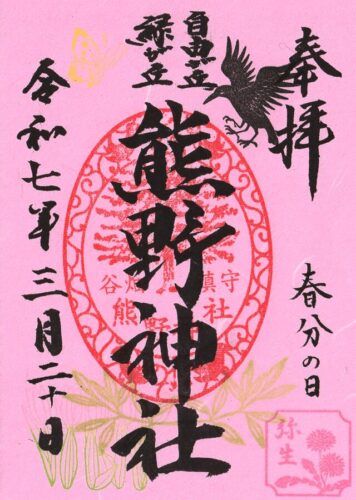

- 2025年春分の日

- 2024年11月/月次祭

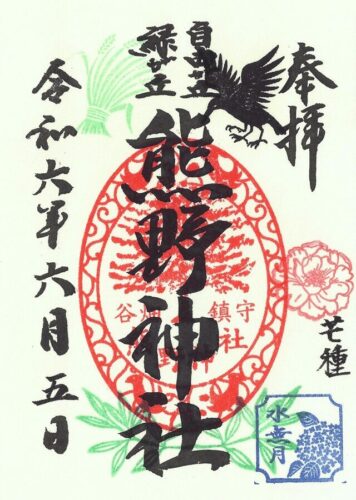

- 2024年芒種

- 2023年節分

- 2023年12月

- 稲荷神社/一粒万倍日

- 2023年10月

- 稲荷神社/一粒万倍日

- 2023年9月/敬老の日

- 稲荷神社/一粒万倍日

- 2023年7月

- 2022年8月

- 2022年夏越大祓

- 2022年6月

- 稲荷神社/一粒万倍日

- 2022年4月/月次祭

- 2022年3月/春分の日

- 稲荷神社/一粒万倍日

- 2022年2月/月次祭

- 2022年1月/成人の日

- 2021年12月/冬至

- 2021年11月

- 2021年9月/白露

- 2021年8月

- 2021年4月/穀雨

- 2021年1月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年6月

- 2016年8月

- 旧通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

2020年2月1日より頒布開始の御朱印帳。

境内の緑や葉をイメージしてデザインしたもの。

表面には熊野神社の社号から「熊」、裏面には熊野信仰の神使である「八咫烏」をデザイン。

※2021年現在の最新御朱印帳は梟と八咫烏で、色は緑・青・橙の3色展開。(熊は頒布終了)

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

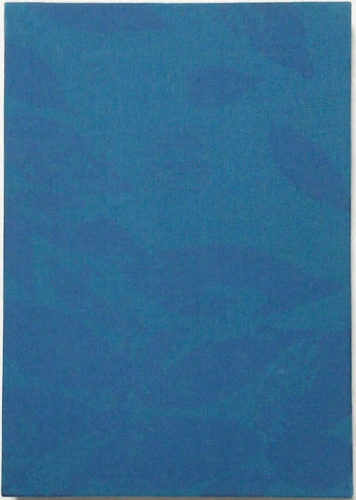

くちなし染め御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

2015年参拝時に頂いたオリジナルの御朱印帳。

くちなし染めの御朱印帳で表面にはうっすら時期によって色合いが変わる事があり。

真ん中上部に薄く熊野神社の社印あり。

くちなし染め

美しい青色は、アカネ科の常緑樹【梔子】(くちなし)より抽出した色素をバイオ技術によって青色に変化させた天然色素です。梔子の実は、古くから生薬や染料として用いられていました。やさしい自然の色に熊野神社のご神木、欅(ケヤキ)の葉を捺染めしました。年月とともに移ろいゆく自然の色合いを楽しみ、心通う神々の御神霊を大切になさって下さい。(同封の半紙より)

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

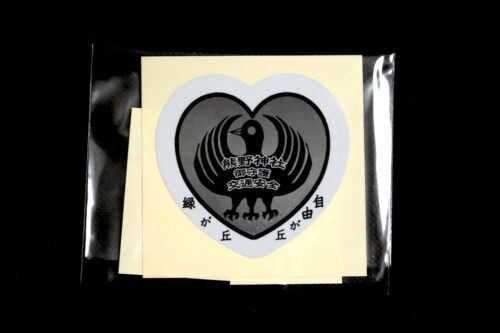

交通安全ステッカー

初穂料:800円

社務所にて。

大中小のステッカー3枚入り。

一粒万倍守

初穂料:800円

社務所にて。

一粒万倍日の日のみ授与の御守。

熊野神社御守護

初穂料:─

社務所にて。

御朱印の初穂料を少し多めに納めた際に下さった。

交通安全ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/18(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/05(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/05(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/30(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/21(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/23(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/29(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/21(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/10(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/17(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/05(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/06/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/08/16(御朱印拝受)

参拝日:2015/03/25(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント