目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

南品川宿の枝郷・三ツ木(西品川)の鎮守

東京都品川区西品川に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、南品川宿の枝郷・三ツ木(西品川)の鎮守。

正式名称は「貴船神社」だが、他との区別から「品川貴船神社」とさせて頂く。

元品川総鎮守「荏原神社」の旧鎮座地に鎮座し、御由緒もほぼ同じものが残る。

品川宿の南北を鎮守した「品川神社」「荏原神社」両社と繋がりの深い神社。

神社情報

品川貴船神社(しながわきふねじんじゃ)

御祭神:高龗神・素盞嗚尊

社格等:─

例大祭:6月7日に近い日曜

所在地:東京都品川区西品川3-16-31

最寄駅:大崎駅

公式サイト:─

御由緒

當社は元明天皇の御代和銅二年九月藤原伊勢人の勧請に依り創建せられ、當地方最古のお宮であります。

御神威は古来より誠に廣く深く、品川(旧三ツ木村)の鎮守として氏子の崇敬厚く昔から信仰の中心として永く栄えて参りました。

御社殿は昭和廿念五月戦災を蒙りましたが、西品川氏子六地區の崇敬奉賛の熱意により再建せられました。(境内の掲示より)

歴史考察

龍神(水神)を祀る神社として創建・荏原神社の旧鎮座地

社伝によると、和銅二年(709)に創建と云う。

藤原伊勢人の勧請によって創建された。

平安時代初期の貴族。

「鞍馬寺」の起源となった伽藍を建立。

桓武天皇により造東寺長官に任命され「東寺」を建立したともされている。

三ツ木と呼ばれた当地に創建され、ここは「荏原神社」の旧鎮座地とされる。

「荏原神社」の御由緒には創建についてもう少し詳しく記されていて、大和国(奈良県)「丹生川上神社」より高龗神(龍神)を勧請して創建と伝わる。

延喜式内社(名神大社)であり、二十二社(下八社)に数えられる古社。

現在は上社・中社・下社で独立している。

いずれも古くから水神を祀るとされ、古くは祈雨・止雨の社として朝廷より信仰を集めた。

神産みにおいて伊邪那岐(いざなぎ)が迦具土(かぐつち)を斬り殺した際に生まれた神。

「龗」は「龍」の古語であり、水や雨を司る龍「水神」として信仰を集めた。

古くは「貴布禰大明神」と称され、水の神(龍神)を祀る神社として崇敬を集めた。

遷座によって荏原神社と分立

その後、一時的に「西光寺」(品川区大井4)境内に遷座。

貴布禰社蹟

門を入て左の方藪の中にあり。南品川宿にある貴船神社は往古此地にありしと云。

南品川宿の「貴船神社」と云うのが現在の「荏原神社」。

この事から「荏原神社」はかつて「西光寺」境内に一度遷った事が窺え、後に目黒川沿いに鎮座。

これが現在の「荏原神社」の鎮座地(品川区北品川2)と云う事になる。

「荏原神社」が遷座した後も当地には「貴布禰大明神」が残された。

こうして「荏原神社」と「品川貴船神社」が分立したと見る事できる。

遷座した年代は明らかになっていないが、「荏原神社」の御由緒では宝治元年(1247)に京都の「八坂神社」より牛頭天王を勧請しており、これが後の「南の天王さん」と云う呼称に繋がる事となる。

「貴布禰大明神」と称され水神を祀る神社として崇敬を集めていたが、いつしか「天王社」として呼ばれる事も増えていく事になる。

当社の御祭神を見てみると、創建時の水の神・高龗神と、牛頭天王が習合した素盞鳴尊のどちらも祀っている事から「荏原神社」と分立したのは、それ以降と見る事ができるであろう。

享和三年(1803)、「貴布禰大明神」から、現在の「貴船神社」へ改称。

この頃には既に「荏原神社」が遷座し、分立していた事が窺える。

この頃には既に「荏原神社」が遷座し、分立していた事が窺える。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(南品川宿上)

貴布禰社

除地一段七畝八歩、枝郷三ツ木にあり。其地の産神なり。前社の舊地に祀ると云是なり。本社方六尺拝殿二間に九尺。前に木の鳥居を建。常には神體を北品川宿稲荷社中に置、例祭九月九日彼所より神輿を奉遷して祀ると云。稲荷神主小泉出雲持。

末社

稲荷社。本社の右にあり。

大山祇社。本社の左にあり二宇共に小社なり。

南品川宿上の「貴布禰社」と記されているのが当社。

品川宿近くの枝郷・三ツ木と云う地域の産土神と記されている。

「前社の舊地に祀ると云是なり」とあり、この前社と云うのが「荏原神社」。

ここで注目すべきは部分がある。

「常には神體を北品川宿稲荷社中に置」「稲荷神主小泉出雲持」と云う箇所。

北品川宿の「稲荷社」というのは、今の「品川神社」の事である。

当時は「品川神社」の管轄であった事が分かり、この辺の事情がとても興味深い。

普段は御神体を「品川神社」に祀り、例祭の時のみ神輿で奉遷されていたと云う。

「荏原神社」の旧鎮座地で分立した神社を「品川神社」が管轄していたと云う事になる。

品川鎮守の荏原神社と品川神社・当社との関係

古くから品川総鎮守とされたのは現在の「荏原神社」。

分立するまでは当社と同一だったため、当社が品川総鎮守だったとも云える。

その後の品川の歴史を大きく変えたのが品川宿の設置である。

慶長六年(1601)、港町として発展していた品川湊の近くに「品川宿」が設置。

東海道五十三次の宿場の一つで、東海道の第一宿となり、江戸の玄関口として賑わった。

品川宿は、北品川宿・南品川宿に分かれていた。

目黒川を境に、北が北品川宿、南が南品川宿。

こうして二社で品川鎮守を担うようになった。

実際に江戸時代にはこの二社が朱印争いを起こしている。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

天正十九年(1591)、家康が武運長久を祈願し5石の朱印地を寄進されたが、後に家康より賜った5石の朱印地を巡って、「荏原神社」と「品川神社」は朱印争いを起こす。

朱印地は「品川大明神」に対して5石が与えられており、結果的に2石5斗ずつ半分に分けられ、「荏原神社」は南品川の2石5斗を拝領、北品川の2石5斗は「品川神社」に与えられた。

この頃から南の「荏原神社」、北の「品川神社」で品川鎮守としての南北の分断があった事が窺え、御朱印書き替えのたびに両社の宮司が出て賜り、代わる代わる所蔵したと云う。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治元年(1868)、「品川貴船社」(当社ではない)が准勅祭社に指定。

この「品川貴船社」についても、朱印争いと同様に「荏原神社」と「品川神社」とどちらが准勅祭社「品川貴船社」であったのか対立が生じており、現在はどちらも元准勅祭社を称している。

これが後に「東京十社」へと繋がっていく。

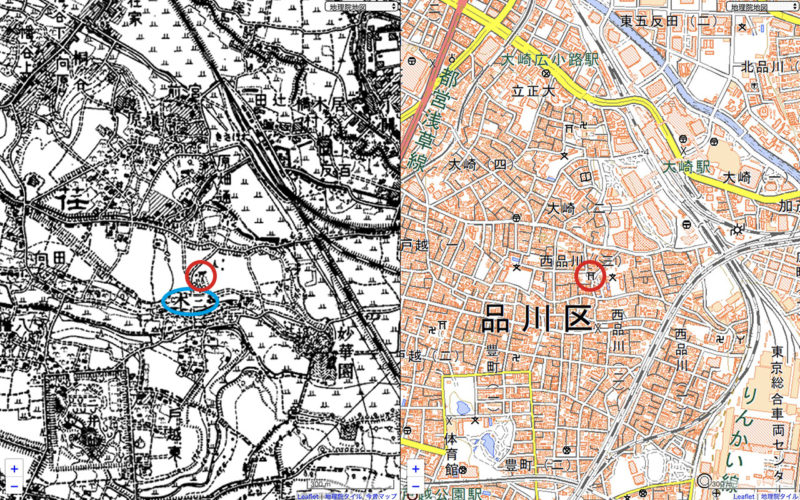

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

南品川宿の枝郷であった三ツ木の地名がまだ残っていて「三木」と記してある。

当社はそうした三ツ木(現在の西品川)の鎮守であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により旧社殿が焼失。

昭和四十二年(1967)、社殿が再建。

西品川氏子六地区の崇敬の熱意により再建が叶った。

西品川氏子六地区の崇敬の熱意により再建が叶った。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は西品川の鎮守として崇敬を集める。

境内案内

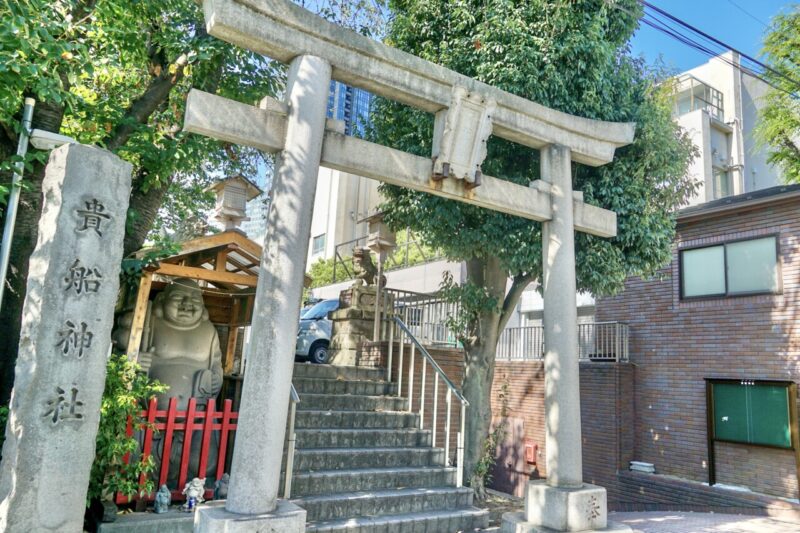

西品川の奥まった住宅街に鎮座・社頭の布袋尊像

最寄駅は大崎駅で、百反通りから入った細い路地の住宅街に鎮座。

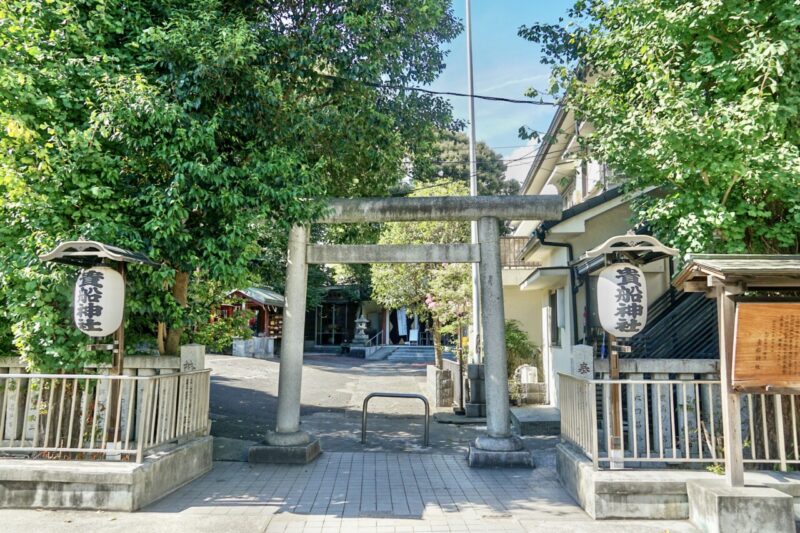

西側にも参道があるが表参道は南側。

西側にも参道があるが表参道は南側。

左隣は西品川保育園、右隣は区立三木小学校で、日中は子どもたちの賑やかな声が聞こえる。

左隣は西品川保育園、右隣は区立三木小学校で、日中は子どもたちの賑やかな声が聞こえる。

社号碑には「貴船神社」、鳥居の扁額には「貴舩神社」の文字。

社号碑には「貴船神社」、鳥居の扁額には「貴舩神社」の文字。

鳥居の左手に布袋尊像。

元は国際自動車の創始者である波多野元二が社屋建設の際に社屋に造り祀っていたもの。

元は国際自動車の創始者である波多野元二が社屋建設の際に社屋に造り祀っていたもの。

社屋移転に際して、氏神である当社に遷座されたと云う。

社屋移転に際して、氏神である当社に遷座されたと云う。

狛犬・駐車場を兼ねた参道・二之鳥居

鳥居を潜って石段を上ったところに一対の狛犬。

昭和七年(1932)に奉納された狛犬。

昭和七年(1932)に奉納された狛犬。

岡崎現代型の狛犬だが、表情が少しユニーク。

岡崎現代型の狛犬だが、表情が少しユニーク。

その先は真っ直ぐ伸びた参道。

右手は賃貸駐車場となっている。

右手は賃貸駐車場となっている。

その先に二之鳥居。

昭和四十九年(1974)に建立された二之鳥居。

昭和四十九年(1974)に建立された二之鳥居。

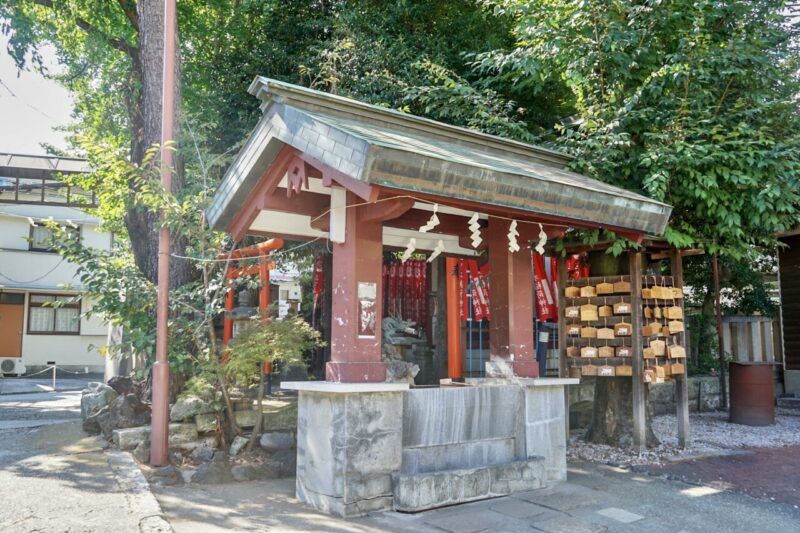

二之鳥居を潜って左手に手水舎。

以前は水が出ていない事も多く使用できなかった手水舎だが、現在は基本的に水が張られているのが有り難い。

以前は水が出ていない事も多く使用できなかった手水舎だが、現在は基本的に水が張られているのが有り難い。

吐水口は水神(龍神)を祀る当社らしい龍の口。

吐水口は水神(龍神)を祀る当社らしい龍の口。

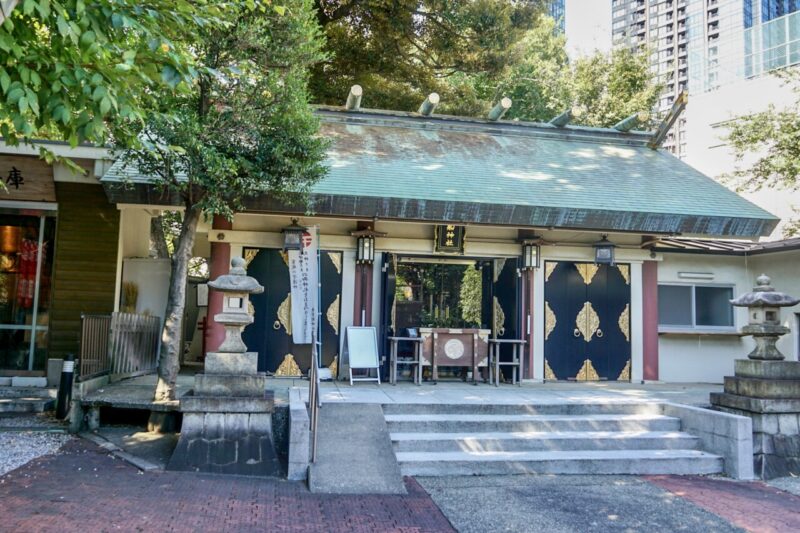

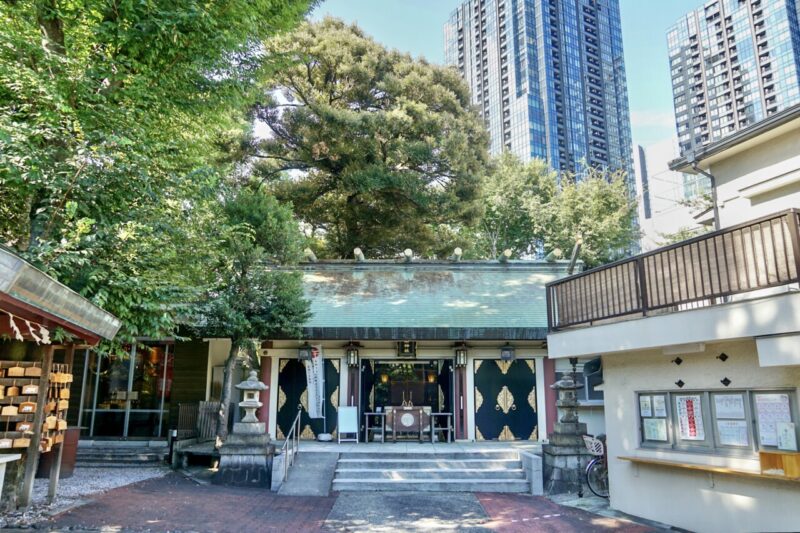

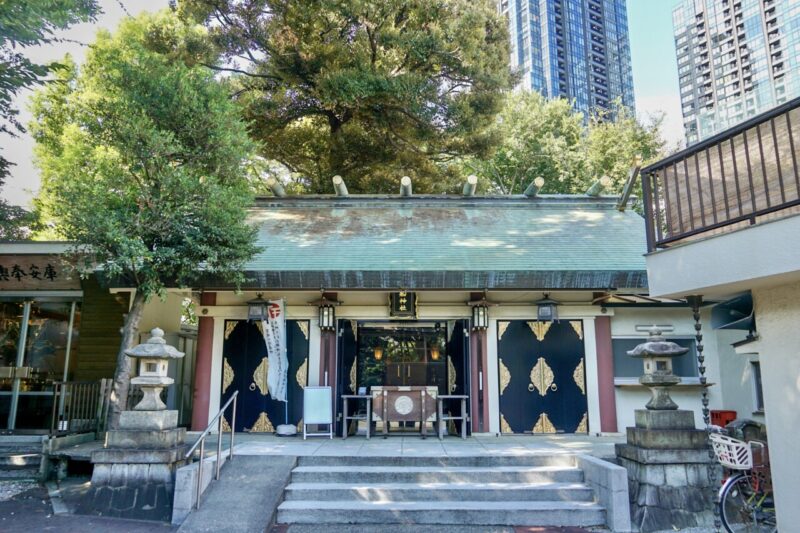

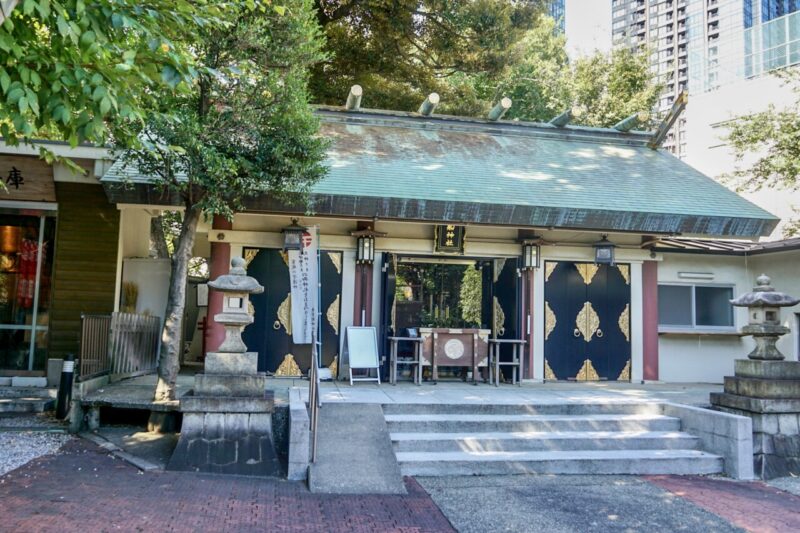

戦後に再建された鉄筋コンクリート造社殿

参道からやや斜めを向いて社殿。

昭和四十二年(1967)に再建された社殿。

昭和四十二年(1967)に再建された社殿。

戦災から再建までに少し時間がかかったものの、無事再建に至った。

戦災から再建までに少し時間がかかったものの、無事再建に至った。

鉄筋コンクリート造で再建されたのも耐火性を備えるためと云えるだろう。

鉄筋コンクリート造で再建されたのも耐火性を備えるためと云えるだろう。

境内からは本殿を見る事ができないが、境外の裏手からは本殿を見る事ができる。

境内からは本殿を見る事ができないが、境外の裏手からは本殿を見る事ができる。

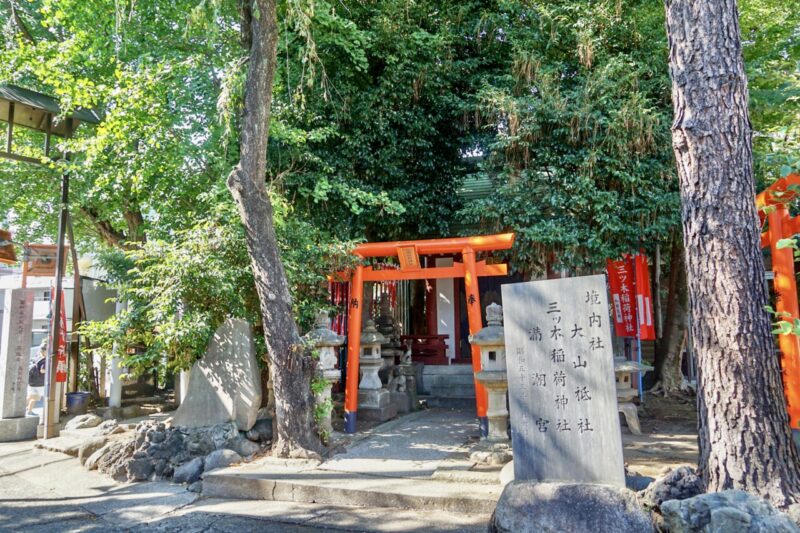

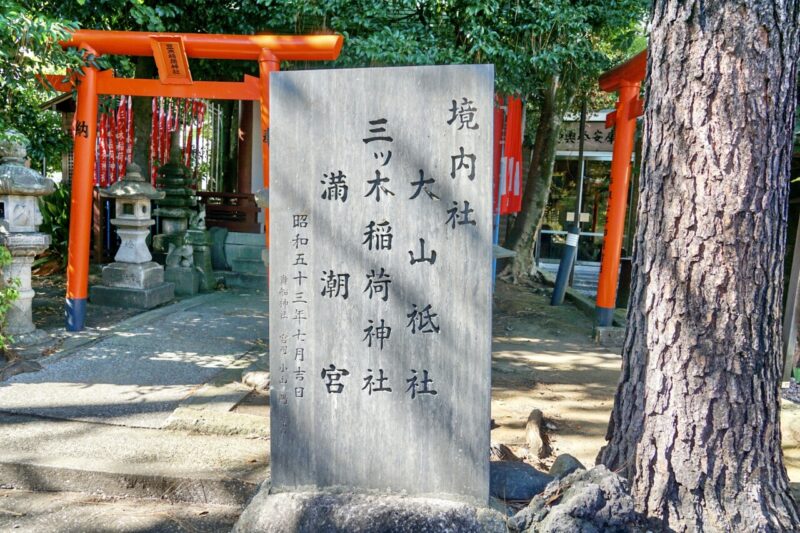

境内社・江戸時代の道標

境内社は社殿の左手に鎮座。

満潮宮・三ッ木稲荷神社・大山衹社の合祀殿。

満潮宮・三ッ木稲荷神社・大山衹社の合祀殿。

こちらも戦後の再建。

こちらも戦後の再建。

その左手に祖霊社。

祖霊社の一画に文政十一年(1828)の銘がある「石造観世音菩薩供養道標」が置かれている。

祖霊社の一画に文政十一年(1828)の銘がある「石造観世音菩薩供養道標」が置かれている。

居木橋村と枝郷三ツ木(当地)を結ぶ碑文谷道にあったものが移設。

居木橋村と枝郷三ツ木(当地)を結ぶ碑文谷道にあったものが移設。

「西めくろ(目黒)」「右南品川」と記された道標で、品川区指定史跡となっている。

「西めくろ(目黒)」「右南品川」と記された道標で、品川区指定史跡となっている。

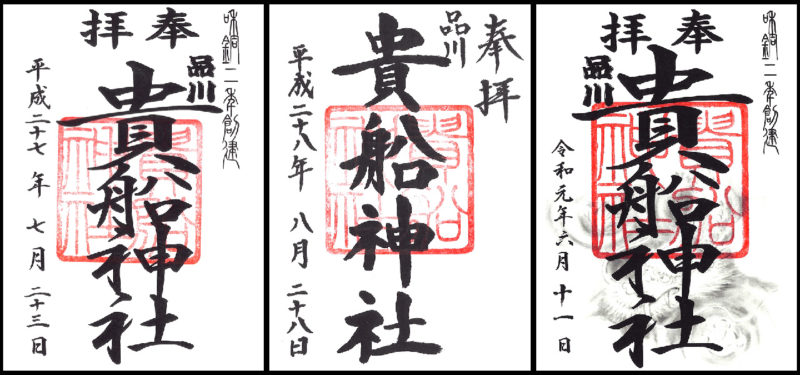

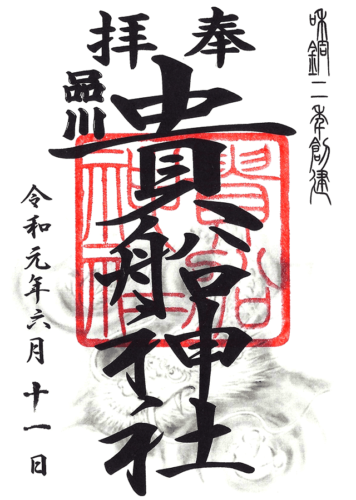

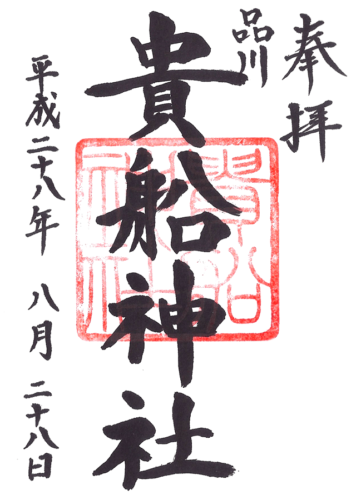

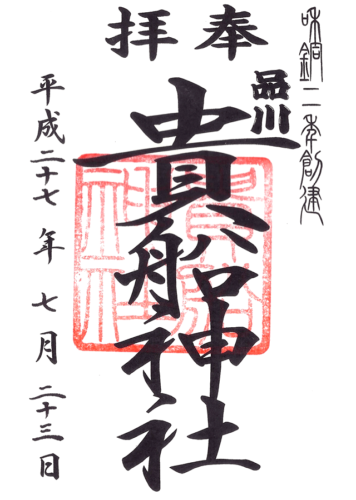

龍の姿の御朱印・アマビエ御朱印・例大祭限定御朱印

御朱印は「貴船神社」の朱印。 左が2015年に頂いた書き置き、中央が2016年に頂いた直書き、右が2019年に頂いた書き置き。

左が2015年に頂いた書き置き、中央が2016年に頂いた直書き、右が2019年に頂いた書き置き。

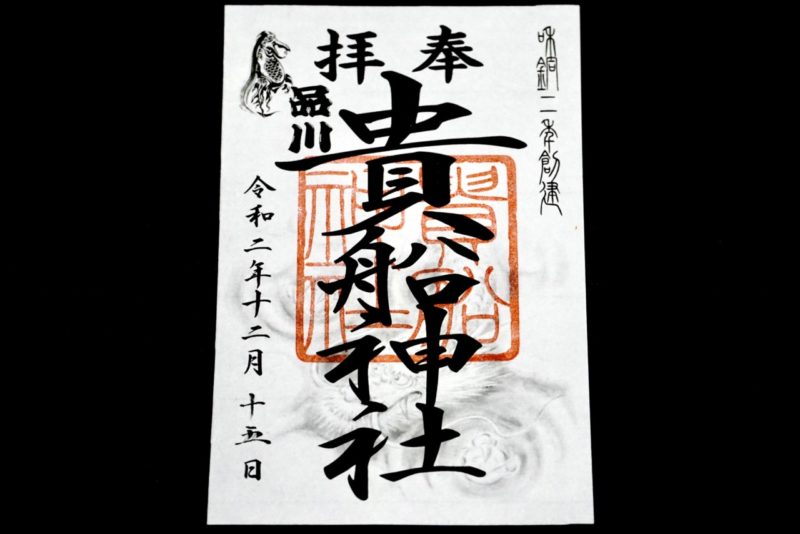

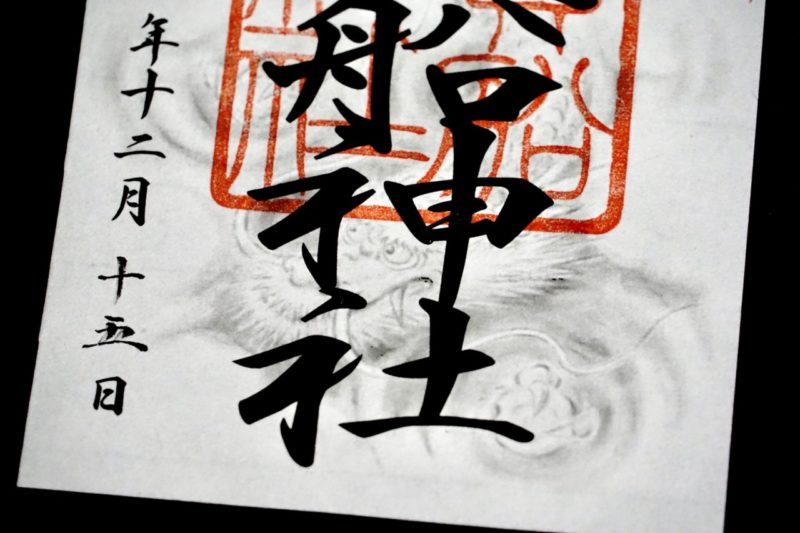

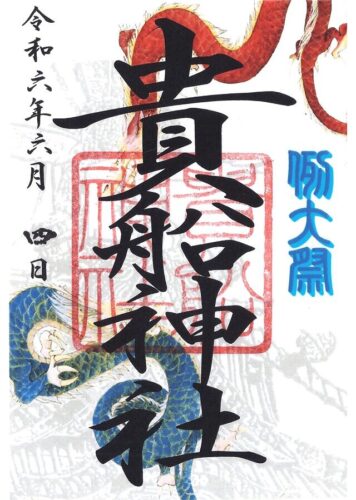

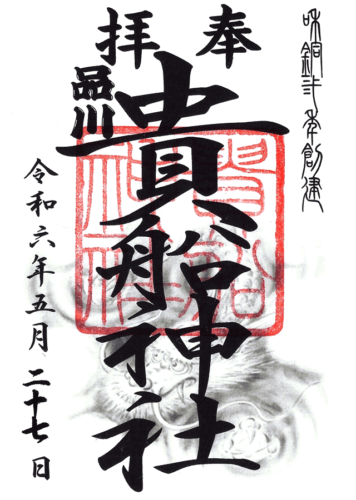

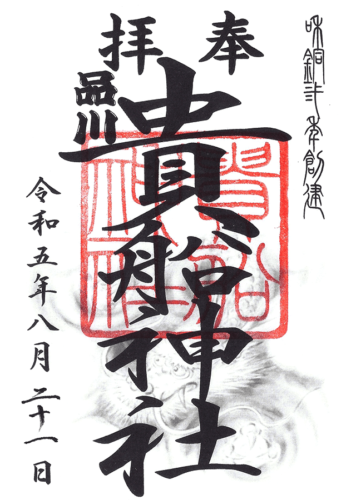

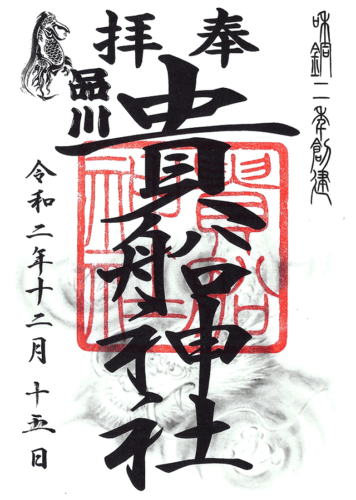

2020年12月に頂いた御朱印。

2020年12月に頂いた御朱印。

龍神を祀る当社らしく薄く龍をデザイン。

龍神を祀る当社らしく薄く龍をデザイン。

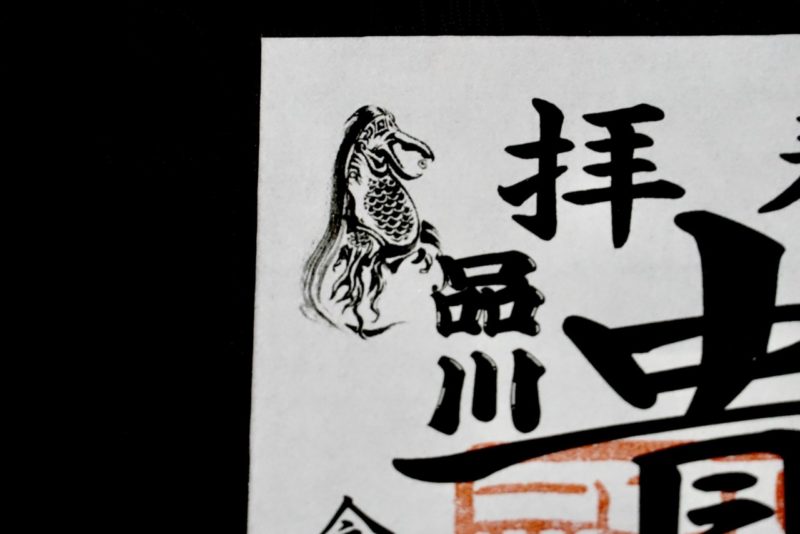

新型コロナウイルスが落ち着くまでは個性的なアマビエの姿も。

新型コロナウイルスが落ち着くまでは個性的なアマビエの姿も。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

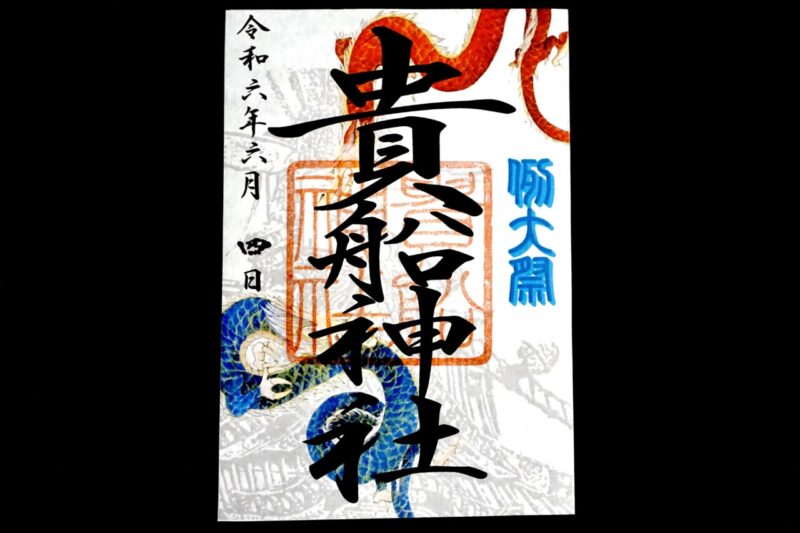

2024年6月7日-9日の例大祭に合わせて限定御朱印も授与。

青龍と赤龍の例大祭限定御朱印。

青龍と赤龍の例大祭限定御朱印。

所感

旧三ツ木(現・西品川)の鎮守である当社。

住宅街の奥まった場所に鎮座している小さな鎮守であるが、戦後に氏子の努力によって再建されたように、今もなお氏子によって崇敬を集めている事が伝わる。

「荏原神社」の旧鎮座地に鎮座しており、江戸時代には「品川神社」の管轄下にあった当社は、南北の品川鎮守を結ぶ大変興味深い神社で、品川鎮守の一端を担っていたのだろう。

かつては当社が品川総鎮守だったとも推測でき、個人的にとても興味深い位置づけの神社であり、様々な歴史や推測を楽しませてくれる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印は別紙のみの授与。

※以前は初穂料300円だったが2023年参拝時は500円に変更。

- 通常

- 例大祭

- 通常

- 通常

- アマビエ

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

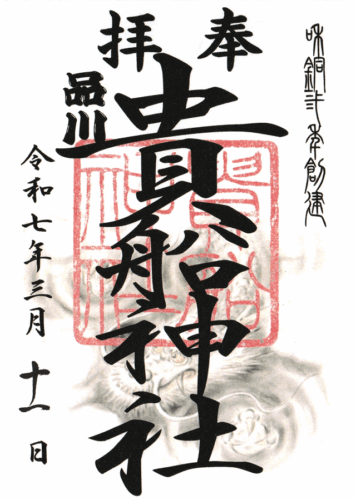

参拝日:2025/03/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/24(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/27(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2019/06/11(御朱印拝受)

参拝日:2016/08/28(御朱印拝受)

参拝日:2015/07/23(御朱印拝受)

コメント