目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧桐ヶ谷村鎮守の氷川さま

東京都品川区西五反田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧桐ヶ谷村の鎮守。

現在は不動前駅を含む西五反田一帯の鎮守として崇敬を集めている。

正式名称は「氷川神社」であるが、他との区別のため「桐ヶ谷氷川神社」とさせて頂く。

現在の地名から「西五反田氷川神社」と称される事もある。

かつて境内には「氷川の滝(桐ヶ谷の滝)」と呼ばれる滝があり、現在もその名残が残る。

神社情報

桐ヶ谷氷川神社(きりがやひかわじんじゃ)

御祭神:素盞嗚尊

相殿神:誉田別尊・建御名方命・面足命・惶根命

社格等:村社

例大祭:9月13日に近い金・土・日曜

所在地:東京都品川区西五反田5-6-3

最寄駅:不動前駅・五反田駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/kirigaya_hikawa/

御由緒

當氷川神社の御創立は徳川上期と云われ、新編武蔵風土記稿に依れば元禄年中より社地の年貢免除の事が見え、御祭神は素戔嗚尊を祀り旧桐ヶ谷村の鎮守神にして、明治四十位一年九月十三日、元村内に在りし八幡神社、諏訪神社、廣智神社を合祀し今日に至る。(境内の掲示より)

歴史考察

桐ヶ谷村の成立・村の鎮守として創建

社伝によると創建年代は不詳。

桐ヶ谷村と呼ばれた当地の開拓と共に創建されたと伝わる。

桐ヶ谷の由来は、昔はこの地が大きな桐林だったと言う説と、この一帯が霧の多い土地であり「霧ヶ谷戸」と言われていたのが転化して「桐ヶ谷」になったと言う説がある。

桐ヶ谷村には室町時代には農民の定住があったとされている。

当時のこの地はとてものどかな農村で、当地が桐ヶ谷村として成立する時期(おそらく江戸時代初期)に、当社が鎮守として建立されたものと推測できる。

当社は、村内の中央の台地に位置し五穀豊穣と地域の安穏を祈願された。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(桐ヶ谷村)

氷川社

境内除地五段二畝。村の中央にあり。本社は丘上にあり七間に旧尺、拝殿三間四方。石階二十級を下りて鳥居を立、両柱の間九尺。左右に古松あり、囲各一丈八尺余。当社鎮座の年代詳ならず。昔は年貢地なりしか元禄年中より社地免除ありしと云。祭礼年々正月十五日、備射講と云ことを執行し神楽を奏す。村内安楽寺持。下四社同じ。

末社。稲荷社。祭礼年々二月初午の日。これも本社の如く備射神楽等を執行す。

桐ヶ谷村の「氷川社」と記されているのが当社。

「元禄年中より社地免除あり」との記載があるため、元禄年間(1688年-1704年)には既に当社が存在していた事が分かる。

「左右に古松あり」と記されているように、境内には古い松があり、当時から見ても古さを伝える境内であったようだ。

比叡山延暦寺の直末にして、松園山寶林院安樂寺と号した天台宗の寺院。

弘治二年(1556)、大僧都良珊和尚が開山。

(桐ヶ谷村)

八幡社

除地一段五畝。村南の丘上にあり。

諏訪社

除地三畝。是も村南にて相州街道の中にあり。

第六天社

見捨地。村西にあり。是も小雨なり。

第六天社

下目黒道の往還にあり。小祠。

桐ヶ谷村には当社の他に、八幡社・諏訪社・第六天社(二社)の4社が掲載。

これらはいずれも後に当社に合祀される事となる。

桐ヶ谷に伝わる白井権八と小紫の悲恋物語

余談になるが、当社の別当寺「安楽寺」や、当社が鎮守した桐ヶ谷村にまつわる話を少し触れたい。

別当寺「安楽寺」、当社からも近い禿坂(かむろざか)、目黒不動尊こと「瀧泉寺」の比翼塚など、桐ヶ谷村周辺に伝承が残る「白井権八(しらいごんぱち)」として題材に挙げられた罪人の話。

江戸前期、鳥取藩士だった白井権八(平井権八)は、18歳の頃に同じ藩の侍を斬って、江戸へ逃亡。

江戸で浪人となった権八は、新吉原の三浦屋の遊女・小紫と恋仲になるが、生活に困窮したため辻斬り強盗を働き、130人もの人を殺し金品を奪った。

延宝七年(1679)、鈴ヶ森刑場(現・品川区南大井)にて処刑され目黒の「東昌寺」(現・廃寺)に葬られた。

権八と恋仲となっていた新吉原の遊女・小紫は、権八の処刑の報を聞いて店を抜け出し、「東昌寺」に向かい墓前で悲しみのあまり自害。

歌舞伎・講談・浄瑠璃の題材として好んで使われ、数多くの浮世絵(役者絵)なども残る。

さらに当社からもほど近く、現在は桜の名所としても知られる「禿坂(かむろざか)」にも、白井権八と小紫のサイドストーリー的な話が残されている。

禿(かむろ)とは、江戸時代の高級遊女の召使いの少女達を指す言葉。

帰らない小紫を心配した三浦屋のかむろが目黒へと向かい、小紫が自害したことを知る。

その帰り道に当地の付近で襲われそうになり、桐ヶ谷二つ池に飛び込み自害。

これを偲んで「かむろ坂」の名称がついたと云う。

当社が鎮守した桐ヶ谷に残った伝承。

目黒周辺は、「瀧泉寺(目黒不動尊)」「金毘羅大権現(現・廃寺)」「目黒大鳥神社」を参拝する「目黒詣」が江戸庶民の娯楽の一つであった時代で、それに付随するように白井権八の人気から、当社を含めた桐ヶ谷周辺にも江戸庶民が訪れたと推測できる。

江戸後期に氷川の滝と呼ばれた名所が誕生

嘉永四年(1851)、村民が僅かに湧き出ていた泉を大きく開いて滝を作る。

これが「氷川の滝」「桐ヶ谷の滝」と呼ばれ、涼を取るための名所となったと云う。

これが「氷川の滝」「桐ヶ谷の滝」と呼ばれ、涼を取るための名所となったと云う。

かなりの水量で明治維新後には「都内七瀑布」の一つに数えられた。

別当寺であった「安楽寺」の池にも注がれていたといい、「氷川の懸泉」とも呼ばれた。

昔は飲み水として利用され、夏ともなれば各地から涼を求めて人々が集まってきたと云う。

明治に刊行された『東京近郊名所図会』などの地誌などにその名を見る事ができ、幕末から大正時代にかけて、当地の名物であった。

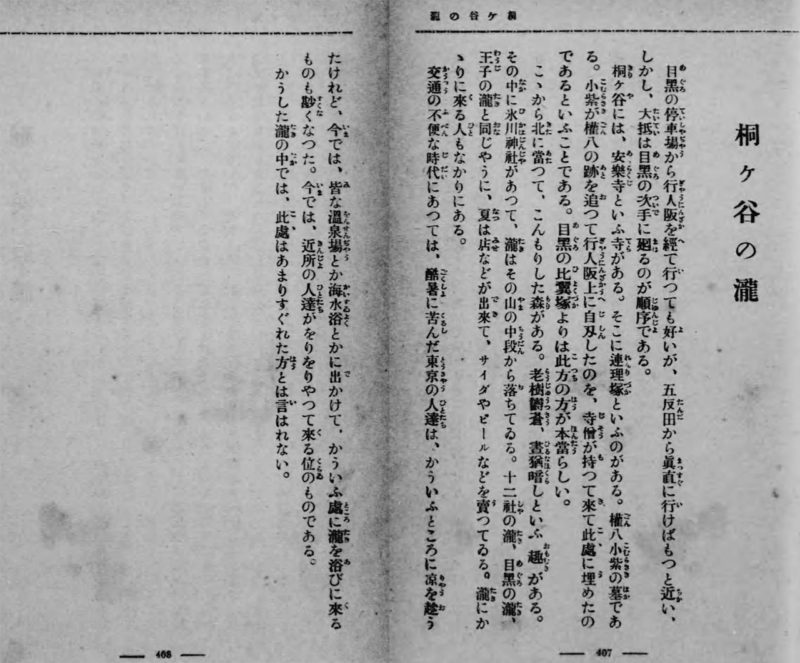

都内で1日で楽しめる行楽を紹介した書物で、当社の滝が記されている。

目黒の停車場から行人坂を経て行っても好いが、五反田から真直に行けばもつと近い、しかし、大抵は目黒の次手に廻るのが順序である。

桐ヶ谷には、安楽寺といふ寺がある。そこに連理塚といふのがある。権八小紫の墓である。小紫が権八の跡を追つて行人坂上に自刃したのを、寺僧が持つて来て此処に埋めたのであるといふことである。目黒の比翼塚よりは此方の方が本當らしい。

ここから北に當つて、こんもりした森がある。老樹鬱蒼、昼猶暗しといふ趣がある。その中に氷川神社があつて、瀧はその山の中段から落ちている。十二社の瀧、目黒の瀧、王子の瀧と同じやうに、夏は店などが出来て、サイダやビールなどを売っている。瀧にかかりに来る人もなかりにある。

交通の不便な時代にあつては、酷暑に苦しんだ東京の人達は、かういふところに涼を追うたけれど、今では、皆な温泉場とか海水浴とかに出かけて、かういう処に瀧を浴びに来るものも少なくなつた。今では、近所の人達がをりをりやつて来る位のものである。

かうした瀧の中では、此処はあまりすぐれた方とは言はれない。(一日の行楽より)

「老樹が鬱蒼と茂った森の中の神社」と記されていて、滝は中段から流れ落ちていた。

明治の頃などは、夏に店が出てサイダーやビールなどを売り、滝を浴びに来る人も多かったと云うが、この頃(大正時代)は夏になると温泉や海水浴がレジャーとして人気となり、今はこうした滝を浴びに来る人は少なくなり、近所の人達が来るような小さな滝となっていたようだ。

幕末から明治にかけて人気を博し、大正の頃には廃れつつあった事が窺える。

明治以降と戦後の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、上大崎村・下大崎村・谷山村・桐ヶ谷村・居木橋村の5村と、芝区白金猿町が合併し、大崎村が成立。

当地は大崎村桐ヶ谷となる。

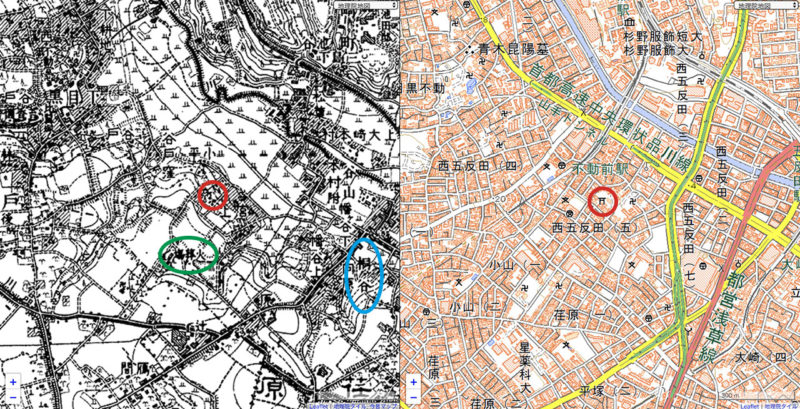

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

今は公式の地名として残っていない「桐ヶ谷」の地名を見る事ができる。

明治四十一年(1908)、同村内にあった八幡神社、諏訪神社、広智神社(かつての第六天神社)2社を合祀。

同年、「袖ヶ崎神社」(現・品川区東五反田3)の境内社であった忍田稲荷大神を末社として遷座。

昭和十三年(1938)、社殿を造営。

これが現在の社殿で、戦災を免れて現存。

これが現在の社殿で、戦災を免れて現存。

昭和二十八年(1953)、当社運営の「氷川幼稚園」が開園。

昭和四十一年(1966)、現在の社務所(参集殿)が完成。

昭和四十三年(1968)、神輿庫が完成。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

不動前駅前商店街を抜けた先の社頭

最寄駅の不動前駅から、駅前商店街を東へ真っ直ぐ進んだ先に鎮座。

鳥居は昭和十六年(1941)に奉納された戦前のもの。

鳥居は昭和十六年(1941)に奉納された戦前のもの。

社号碑は昭和三年(1928)と更に古い。

社号碑は昭和三年(1928)と更に古い。

旧字体で「冰川神社」と記されていて、現在の御朱印もこの自体の墨書きを頂ける。

旧字体で「冰川神社」と記されていて、現在の御朱印もこの自体の墨書きを頂ける。

児童公園も隣接する長い参道・江戸時代の狛犬

住宅街の区画に鎮座しているが、長い参道があり緑に囲まれた空間。

参道の左手には児童公園もあり、当社がかつて「氷川幼稚園」を運営していた面影も残る。

参道の左手には児童公園もあり、当社がかつて「氷川幼稚園」を運営していた面影も残る。

参道の先には石段。

右手に上っていく形。

右手に上っていく形。

石段の途中に一対の狛犬。

石段の途中に一対の狛犬。

狛犬は江戸時代に奉納の古いもの。

安政六年(1856)奉納。

安政六年(1856)奉納。

どちらも子持ちの狛犬で彫りの深さが特徴的。

どちらも子持ちの狛犬で彫りの深さが特徴的。

背中のフォルムが隆々。

背中のフォルムが隆々。

よい状態のまま残っているのが喜ばしい。

よい状態のまま残っているのが喜ばしい。

石段は右手(北西)に続く。

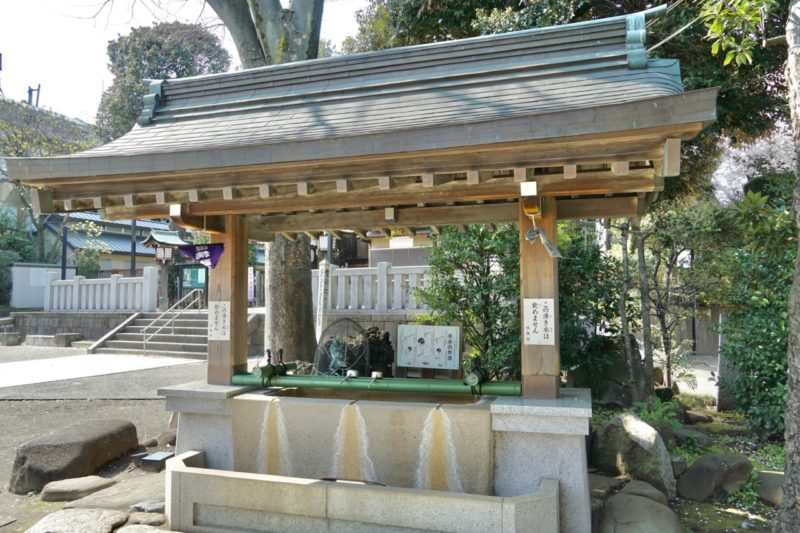

石段を上ってすぐ正面に手水舎。

石段を上ってすぐ正面に手水舎。

手拭き用に手ぬぐいも掛かっていて有り難い。

手拭き用に手ぬぐいも掛かっていて有り難い。

戦前の立派な木造社殿が現存

社殿は昭和十三年(1938)に竣工したもの。

権現造りの銅板葺社殿。

権現造りの銅板葺社殿。

当社の境内は戦火を免れており、戦前のものが多く残る。

当社の境内は戦火を免れており、戦前のものが多く残る。

檜材白木で造営したとの事だが、時代を感じさせ良い色合い。

檜材白木で造営したとの事だが、時代を感じさせ良い色合い。

唐破風には、細かい細工に、木の端の部分には銅金具が取り付けられている。

唐破風には、細かい細工に、木の端の部分には銅金具が取り付けられている。

拝殿には「氷川神社御神前」の提灯が掛けられ、扁額は拝殿内に。

拝殿には「氷川神社御神前」の提灯が掛けられ、扁額は拝殿内に。

中々立派な造りで、戦災を免れ現存しているのが素晴らしい。

中々立派な造りで、戦災を免れ現存しているのが素晴らしい。

拝殿には御神前と記された提灯や奉納者の額などが掛けられ地域からの崇敬が伝わる。

拝殿には御神前と記された提灯や奉納者の額などが掛けられ地域からの崇敬が伝わる。

本殿も拝殿と同様の造りで綺麗に維持。

本殿も拝殿と同様の造りで綺麗に維持。

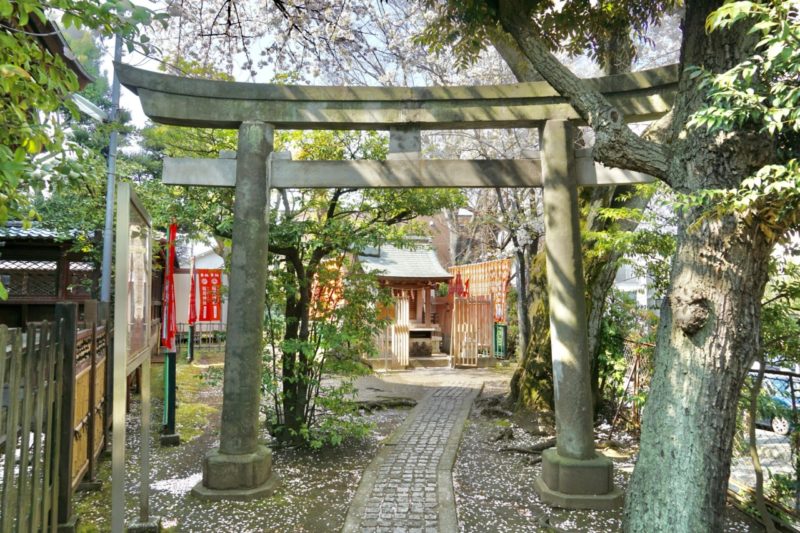

境内社の忍田稲荷大明神・桜が美しい一画

境内社は社殿の右手に忍田稲荷大明神。

参道にある鳥居が古い。

参道にある鳥居が古い。

天保十三年(1842)の鳥居で、お稲荷様が当地に遷座した際に移されたものと見られる。

天保十三年(1842)の鳥居で、お稲荷様が当地に遷座した際に移されたものと見られる。

元々は「袖ヶ崎神社」(現・品川区東五反田3)に鎮座していたお稲荷様。

「忍田稲荷大明神(しのだいなりだいみょうじん)」と称されていて、第三代将軍・徳川家光をはじめ、伊達家・細川家などの大名からも崇敬が篤かったと伝わるお稲荷様。

「忍田稲荷大明神(しのだいなりだいみょうじん)」と称されていて、第三代将軍・徳川家光をはじめ、伊達家・細川家などの大名からも崇敬が篤かったと伝わるお稲荷様。

明治四十一年(1908)に当社の末社となり遷座。

保延三年(1137)に京都稲荷山より忍田稲荷大明神を勧請したと云う。

保延三年(1137)に京都稲荷山より忍田稲荷大明神を勧請したと云う。

境内の湧水は都内七瀑布の1つ・氷川の滝の名残

当社周辺は武蔵野台地の末端にあたり、古くは湧き水が多くあった地。

かつては本殿の右側の崖に「氷川の滝」「桐ヶ谷の滝」と呼ばれる滝があった。

かなりの水量で明治維新後には「都内七瀑布」の一つに数えられた。

別当寺であった「安楽寺」の池にも注がれていたといい、「氷川の懸泉」とも呼ばれた。

昔は飲み水として利用され、夏ともなれば各地から涼を求めて人々が集まってきたと云う。

湧水は一時は枯水状態となったものの、境内の改修工事で再び湧き出すように。

1月に撮影したため水が張られていないが、他の季節は若干の湧水を見る事ができる。

1月に撮影したため水が張られていないが、他の季節は若干の湧水を見る事ができる。

参道の右手が崖状になっており、これが昔の氷川の滝の名残。

参道の右手が崖状になっており、これが昔の氷川の滝の名残。

現在は昔の勢いには遠く及ばないものの、若干の湧水が流れており、氷川の滝の面影を残す。

現在は昔の勢いには遠く及ばないものの、若干の湧水が流れており、氷川の滝の面影を残す。

湧き水によって作られた小さな池。

湧き水によって作られた小さな池。

かつては石段の左手のこうした部分にも水が流れていた事が偲ばれる。

かつては石段の左手のこうした部分にも水が流れていた事が偲ばれる。

湧水の横には幕末の鉄砲石。

幕末の頃、勤皇の志士達が品川宿の料亭・観桜館の庭で鉄砲の練習をした際、標的にした石と伝えられている。

幕末の頃、勤皇の志士達が品川宿の料亭・観桜館の庭で鉄砲の練習をした際、標的にした石と伝えられている。

鉄砲の弾があたり変形した岩肌。

鉄砲の弾があたり変形した岩肌。

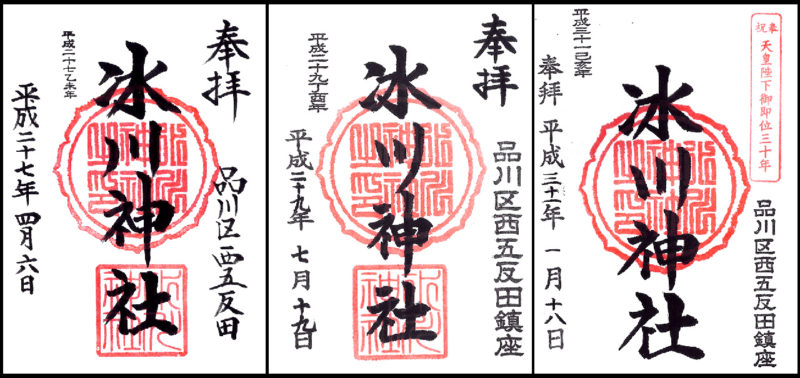

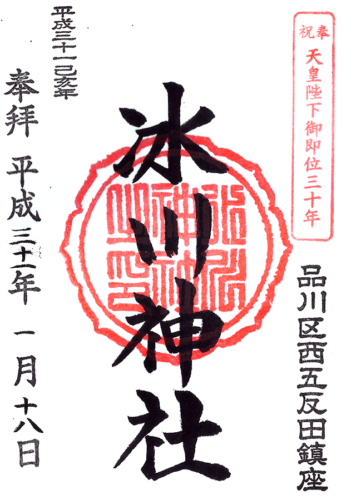

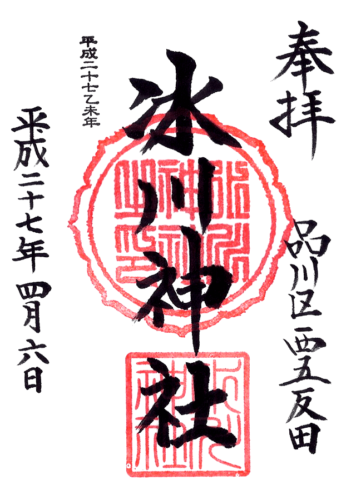

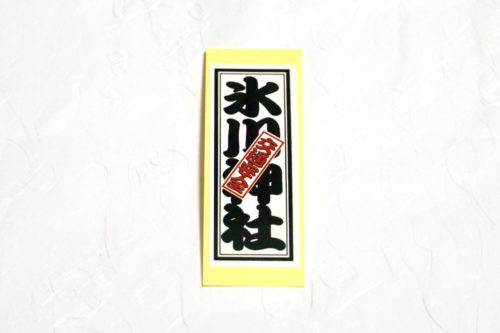

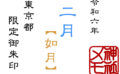

御朱印には旧字体の冰川神社の文字

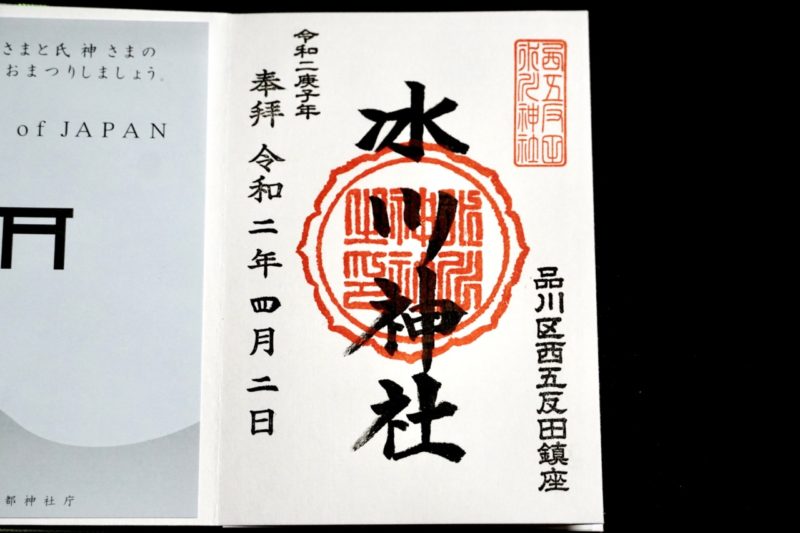

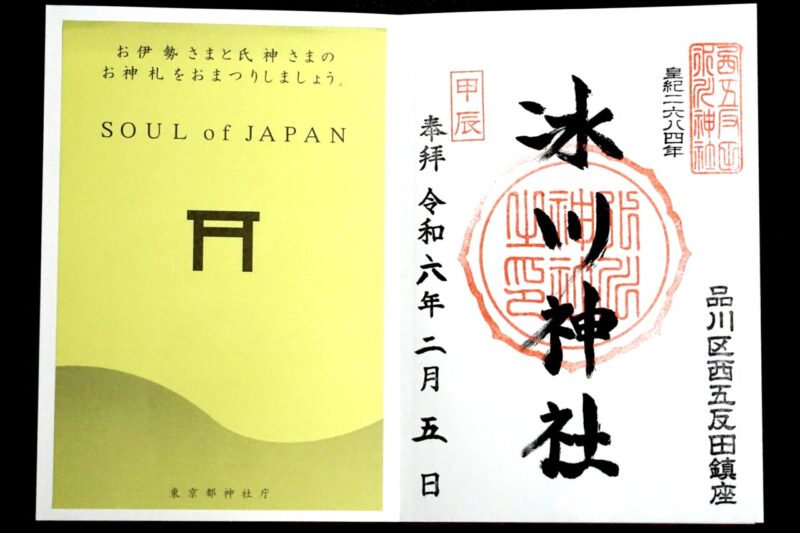

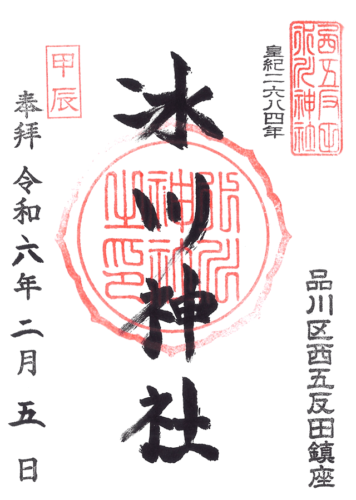

御朱印は墨書きに「冰川神社」と旧字体を用いているのが特徴的。

左2つは氷川神社の印が2つ、2019年に頂いたものは八稜鏡の朱印のみで、天皇陛下御即位三十年のスタンプが押されていた。

左2つは氷川神社の印が2つ、2019年に頂いたものは八稜鏡の朱印のみで、天皇陛下御即位三十年のスタンプが押されていた。

2020年に頂いたものもは右上に「西五反田氷川神社」の印。

2020年に頂いたものもは右上に「西五反田氷川神社」の印。

2024年に頂いた御朱印。

2024年に頂いた御朱印。

御神籤や絵馬、授与品などは社務所内部に置かれている。

正月三が日などは拝殿前の授与所も開く。

正月三が日などは拝殿前の授与所も開く。

おまけになるが社務所の奥、社殿の右手に滑り台を併設した石段。

現在は閉園しているものの当社運営の「氷川幼稚園」があった名残。

現在は閉園しているものの当社運営の「氷川幼稚園」があった名残。

所感

旧桐ヶ谷村の鎮守である当社。

筆者の住まいからも比較的近く、実家からもお隣の氏子地域であったため、幼少より時折訪れており、初詣になると氏神様の他にいくつか寺社を回り、こちらまで足を伸ばして参拝するのがお決まりで、筆者にとっては馴染み深い神社。

長い参道は季節によっては木が茂っており、今は僅かにしか出ていない湧水ではあるが、閑静でいて涼も取れ中々よい雰囲気になる。

現在は閉園しているものの、かつては幼稚園を運営されていた事もあり、こうして氏子の育成を担っていたからこそ、現在も西五反田周辺の氏子地域では例大祭になると神輿などが大いに盛り上がりを見せるのだろう。

桐ヶ谷(現・西五反田一帯)地域に親しまれた鎮守であり、地域密着型の良い神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

- 交通安全ステッカー

参拝情報

参拝日:2024/02/05(御朱印拝受)

参拝日:2020/04/02(御朱印拝受/ブログ内の画像撮影)

参拝日:2019/01/18(御朱印拝受)

参拝日:2017/07/19(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/06(御朱印拝受)

参拝日:ほぼ毎月

コメント