目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧代田村鎮守・代田の八幡さま

東京都世田谷区代田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧代田村鎮守。

境内には世田谷区内で2番目に古い石鳥居が残る。

環七沿いに鎮座しており、境内の脇に環七を横断する歩道橋が設置されているため、境内を通り抜ける人々が多く、地域の方々からは大変身近な神社として親しまれている。

また毎年1月第3日曜に、江戸時代から伝わる「代田餅つき」(世田谷区無形民俗文化財)が行われる事でも知られる。

神社情報

代田八幡神社(だいたはちまんじんじゃ)

御祭神:応神天皇

社格等:村社

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都世田谷区代田3-57-1

最寄駅:世田谷代田駅

公式サイト:─

御由緒

天正十九年(1591年)代田地区(旧下代田、本村、中原、大原)の鎮守の神様として、宇佐八幡宮より御分霊を勧請してお祀りしたことを縁起としております。

以来、代田の発展に伴い、幾多の変遷を経ながらも自然崇拝、祖先崇拝を基調に、氏子中より氏神(産土神)として篤く信仰されています。(境内の掲示より)

歴史考察

天正年間に代田村が開墾・鎮守として創建

社伝によると、天正十九年(1591)に創建したと云う。

代田村を開墾する際、世田谷総鎮守「宇佐八幡宮(現・世田谷八幡宮)」より勧請されたと伝わる。

かつての世田谷一帯は世田谷城主・吉良氏が治めていた領地であった。

武蔵吉良氏とも称される一族。

世田谷城に居を構えたことから、当主は「世田谷御所」と呼ばれた。

戦国時代になると後北条氏(小田原北条氏)に従い、家臣ではなく食客として特別な待遇を与えられた。

吉良氏によって築かれた平山城。

現在の「豪徳寺」付近が城の主要部とされ、現在の世田谷城阯公園まで広がる。

吉良氏の居城で八代に渡り200年以上居城として栄え「吉良御所」とも呼ばれた。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐によって後北条氏が滅亡。

後北条氏方についた吉良氏も滅亡している。

吉良氏の滅亡の際、吉良氏の家臣であった7家が当地周辺に土着し土地を開墾。

これが代田村となったとされる。

天正十九年(1591)、吉良氏の旧家臣の人々によって当社が創建。

君主であった吉良氏が篤く庇護した「世田谷八幡宮」より勧請し、代田の氏神としたのであろう。

代田の地名由来はダイダラボッチ伝説

代田村の地名は「ダイダラボッチ」と云う巨人伝説が由来という説がある。

日本各地で伝承が残る巨人。

各地で山を作ったり足跡や手の跡を残したりといった伝承が残っている。

ジブリ制作の劇場アニメ『もののけ姫』ではデイダラボッチとして描かれた事でも知られる。

代田地域にはかつて大きな窪地があったと云う。

この窪地はダイダラボッチの歩いた足跡だと伝わり、それが「代田(だいだ)」の地名由来になったとされる。

民俗学者として知られる柳田國男の著書『ダイダラ坊の足跡』(昭和二年/1927年)では、以下のように記してある。

ダイタの橋から東南へ五六町、その頃はまだ畠中であった道路の左手に接して、長さ約百間もあるかと思ふ右片足の跡が一つ、爪先あがりに土深く踏みつけてある、と言ってもよいやうな窪地があった。内側は竹と杉若木の混植で、水が流れると見えて中央が薬研になって居り、踵のところまで下るとわづかな平地に、小さな堂が建ってその傍に湧き水の池があった。即ちもう人は忘れたかも知れないが、村の名のダイタは確かにこの足跡に基いたものである。(ダイダラ坊の足跡)

柳田國男によると、代田には長さ約100間(180m程)の窪地があり、これがダイダラボッチの右足跡であるとしている。

明治から昭和にかけて活躍した日本民俗学の開拓者・第一人者。

ダイダラボッチ伝説を地名由来にもつ代田の鎮守として崇敬を集めた。

天領となった代田村・地域からの崇敬

天和元年(1681)、社殿が造営。

別当寺であった「円乗院」の代法印定賢や氏子によって造営されたと云う。

元禄八年(1695)、代田村は天領に指定される。

江戸幕府の直轄地の俗称。

代田村は幕末まで幕府の領地とされた。

享保二十年(1735)、遷宮祭が斎行。

天明五年(1785)、氏子などによって石鳥居が建立。

この石鳥居が現存し、世田谷区指定有形文化財となっている。

この石鳥居が現存し、世田谷区指定有形文化財となっている。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(代田村)

八幡社

社地三段。免畑一段一畝十五歩。小名本村の内高札場より耕地を隔て北の方にあり。本社は小山の上にたてり。宮作りにて横四尺に長さ六尺八寸、覆屋は二間四方。鎮座の年代詳ならず。元文年中の棟札あり。是は今の社を修造せし年代なるべし。此社の内に奇石あり。其状雷槌の如くにして青石なり。長さ四尺二寸餘径太き所にて四寸、周一尺三寸五分、細き所一寸三分。これは昔より此ほとりの百姓が宅地の内に在しを近き頃此社へ納めしと云。

末社

春日社。本社に向ひて右の方にあり。

神明社。夷子社。大黒社。以上春日祠の右にあり。

辨天天神合社。是は本社に向て左にあり。

代田村の「八幡社」と記されているのが当社。

高台の上に宮造りの社殿を有していたとある。

元文年中(1736年-1741年)の棟札が残っていて、これが当時の社殿の記録だと云う。

境内に雷槌のような形をした青石の奇石があったと云う。

残念ながらこれは現存しておらず詳細も不明。

末社は現在より多く、春日社・神明社・夷子社・大黒社・辨天天神合社とあり地域の信仰を集めていた。

天保年間(1831年-1845年)、「代田餅搗き」が開始。

現在は毎年1月第3日曜に行われる。

世田谷区無形民俗文化財に指定。

明治以降の代田と当社の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、境内の樹木を売却し石垣・鳥居などを整備。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治十三年(1880)、暴風雨によって社殿が壊滅的被害を受ける。

明治二十年(1887)、社殿の再建を果たす。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、世田ヶ谷村・経堂在家村・池尻村・若林村・三宿村・太子堂村・下北沢村・代田村が合併し、世田ヶ谷村が成立。

当地は世田ヶ谷村代田となった。

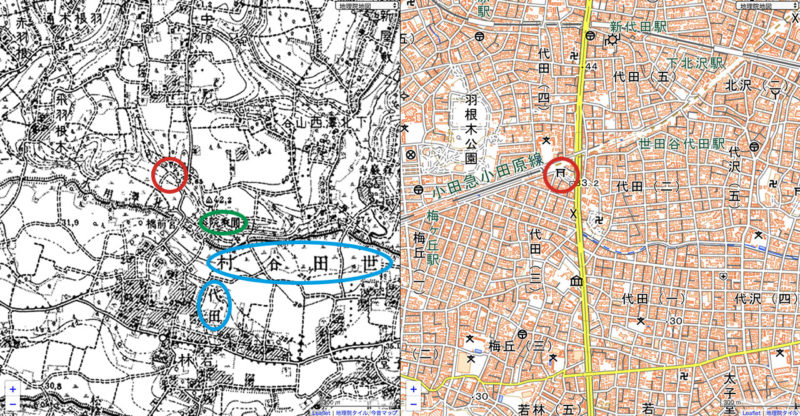

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

まだ環七ができる前で、当社の社地は東側にも伸び、現在の環七の一部も当社の境内であった。

世田谷村と代田という地名も見る事ができ、当社は代田一帯の鎮守として崇敬を集めた。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

鳥居が倒壊するなど被害を受けている。

昭和十六年(1941)、当社の分社の扱いであった「大原稲荷神社」が村社に昇格し独立。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿など焼失。

境内の建物は悉く焼失し灰燼に帰したと云う。

昭和二十四年(1949)、社殿が再建。

昭和三十五年(1960)、神楽殿・参集殿が再建された。

昭和三十五年(1960)、神楽殿・参集殿が再建された。

昭和三十九年(1964)に開催された東京オリンピックのために、オリンピック道路として整備されたのが環状七号線(環七)。

当社境内も環七整備の際に社地の東側を収用されている。

平成二十三年(2011)、鎮座四百二十年祭が斎行され社殿を改築。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

環七沿いの大鳥居・地域の人々の通り道

最寄駅の世田谷代田駅からすぐの環七沿いに鎮座。

環七沿いには当社境内へ繋がる歩道橋が架かっているため大変分かりやすい。

環七沿いには当社境内へ繋がる歩道橋が架かっているため大変分かりやすい。

環七を通った事がある人なら見たことがある鳥居かもしれない。

環七を通った事がある人なら見たことがある鳥居かもしれない。

環七沿いの見事な大鳥居。

昭和三十六年(1961)に建立された社号碑には「代田八幡神社」の文字。

昭和三十六年(1961)に建立された社号碑には「代田八幡神社」の文字。

大鳥居を潜り石段を上った左手に境内が広がる。

左手に社殿があり、右手に環七の歩道橋があるため境内を通り道として利用する人も非常に多い。

左手に社殿があり、右手に環七の歩道橋があるため境内を通り道として利用する人も非常に多い。

当社の境内にかかる歩道橋は世田谷代田駅への通り道となっていて、地域の生活に密接に結びついた境内と云えるだろう。

当社の境内にかかる歩道橋は世田谷代田駅への通り道となっていて、地域の生活に密接に結びついた境内と云えるだろう。

区内で2番目に古い石鳥居

大鳥居の左手に石垣と玉垣が続く。

この先は社殿への表参道となっている。

この先は社殿への表参道となっている。

大鳥居から参拝するのもよいが、左手から参拝するのもオススメ。

環七が整備されるまでは、こちらがもともとの参道と云える。

環七が整備されるまでは、こちらがもともとの参道と云える。

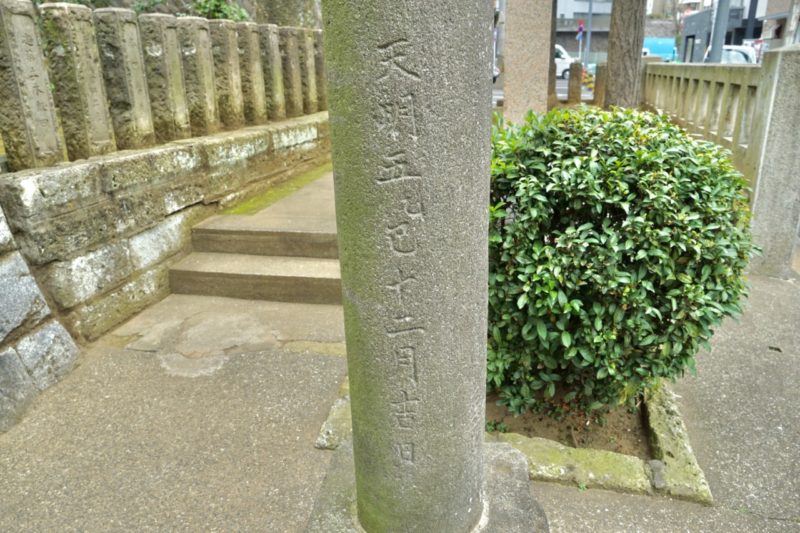

この石鳥居は天明五年(1785)に奉納されたもの。

この石鳥居は天明五年(1785)に奉納されたもの。

世田谷区内で2番目に古い鳥居として世田谷区指定有形文化財となっている。

世田谷区内で2番目に古い鳥居として世田谷区指定有形文化財となっている。

幾つも修復跡があるものの、こうして現存しているのが素晴らしい。

幾つも修復跡があるものの、こうして現存しているのが素晴らしい。

新旧2つの手水舎・江戸時代の水盤

江戸時代の石鳥居側から石段を上ると、正面に社殿。

拝殿の向かいには2つの手水舎がある。

拝殿の向かいには2つの手水舎がある。

左手にあるのが新しい水盤による手水舎。

右手にあるのが古い水盤を使用した手水舎。

右手にあるのが古い水盤を使用した手水舎。

こちらの水盤は宝歴十二年(1762)奉納と大変古いもの。

こちらの水盤は宝歴十二年(1762)奉納と大変古いもの。

紋が施された奉納品。

紋が施された奉納品。

寶歴十二年(1762)の刻銘を見る事ができ、使用可能となっている。

寶歴十二年(1762)の刻銘を見る事ができ、使用可能となっている。

改築された社殿・屋根の上に屋根が乗る拝殿

社殿は平成二十三年(2011)に改築されたもの。

当社の社殿は特に拝殿に個性的な特徴を持つ。

当社の社殿は特に拝殿に個性的な特徴を持つ。

流造の拝殿の上に、神明造りの屋根が乗っており、屋根が2つ重なるという構図。

流造の拝殿の上に、神明造りの屋根が乗っており、屋根が2つ重なるという構図。

なかなか他では見る事ができない社殿なのでぜひ注目してほしい。

なかなか他では見る事ができない社殿なのでぜひ注目してほしい。

改築の際に旧拝殿の一部を利用したため、こうした特徴的な拝殿となっている。

改築の際に旧拝殿の一部を利用したため、こうした特徴的な拝殿となっている。

上に乗る神明造りの屋根部分が旧拝殿の一部を利用したも。

上に乗る神明造りの屋根部分が旧拝殿の一部を利用したも。

本殿も綺麗に維持されている。

本殿も綺麗に維持されている。

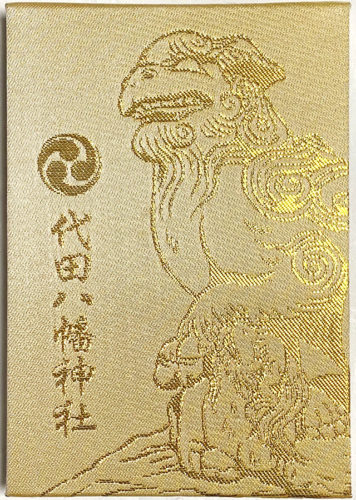

子持ちで柔和な表情の狛犬

拝殿前には一対の狛犬。

建立年代は不詳であるが、台座のみ新しく造られた。

建立年代は不詳であるが、台座のみ新しく造られた。

造りから江戸時代後期のものと思われる。

造りから江戸時代後期のものと思われる。

阿吽共に子持ちの狛犬で柔和な表情。

阿吽共に子持ちの狛犬で柔和な表情。

造形も細かくとてもよい出来。

造形も細かくとてもよい出来。

当社の御朱印帳にはこの狛犬がデザインされている。

当社の御朱印帳にはこの狛犬がデザインされている。

境内社・銀杏の御神木など

境内社は社殿の右手に一社。

御嶽社となっており、『新編武蔵風土記稿』に記載されていた春日社・神明社・夷子社・大黒社・辨天天神合社は現在は祀られていない。

御嶽社となっており、『新編武蔵風土記稿』に記載されていた春日社・神明社・夷子社・大黒社・辨天天神合社は現在は祀られていない。

その隣に日露戦役記念碑。

その隣に日露戦役記念碑。

さらに昭和三十五年(1960)に整備された神楽殿と参集殿がある。

さらに昭和三十五年(1960)に整備された神楽殿と参集殿がある。

境内の右手(大鳥居を潜ってすぐ左手)には御神木が2本。

いずれも銀杏の木となっていて立派にそびえ立つ。

いずれも銀杏の木となっていて立派にそびえ立つ。

両木の間には注連縄が巻かれている。

両木の間には注連縄が巻かれている。

撮影は2月であったため枯木となっているが、黄葉の季節になると黄色く美しい境内となる。

撮影は2月であったため枯木となっているが、黄葉の季節になると黄色く美しい境内となる。

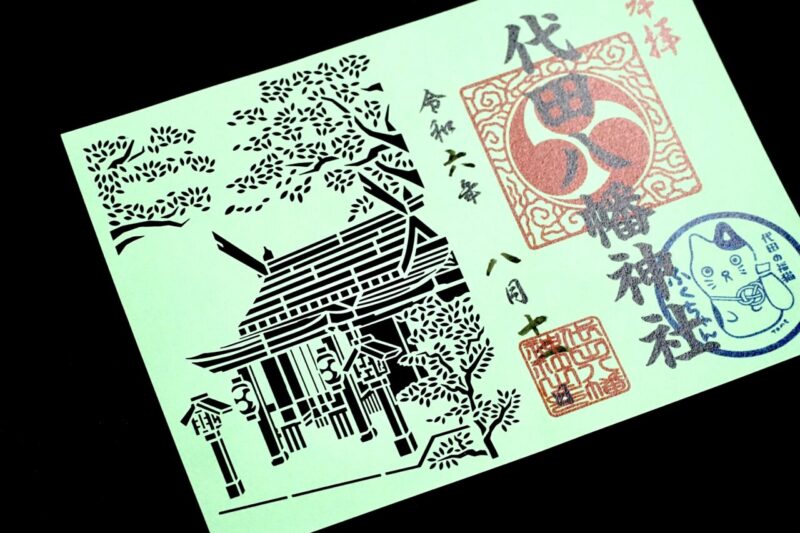

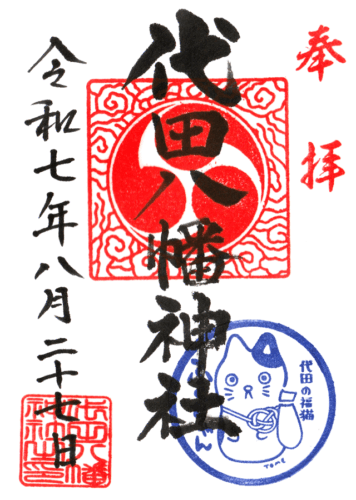

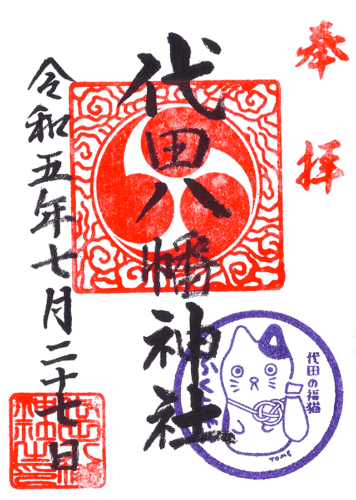

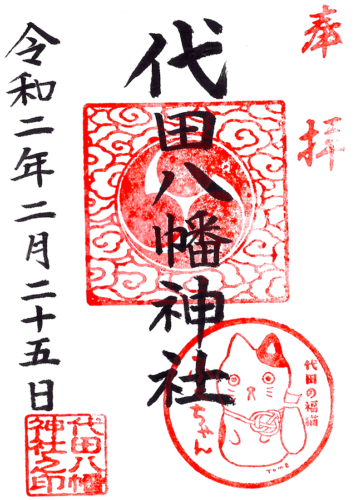

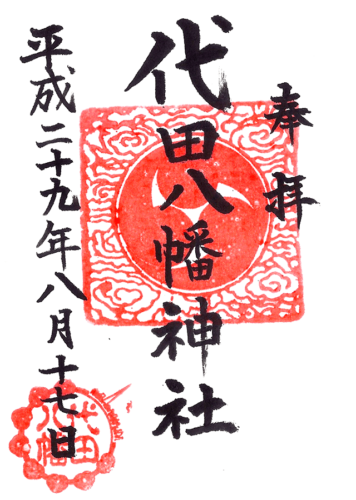

福猫のふくちゃんの印が押印された御朱印

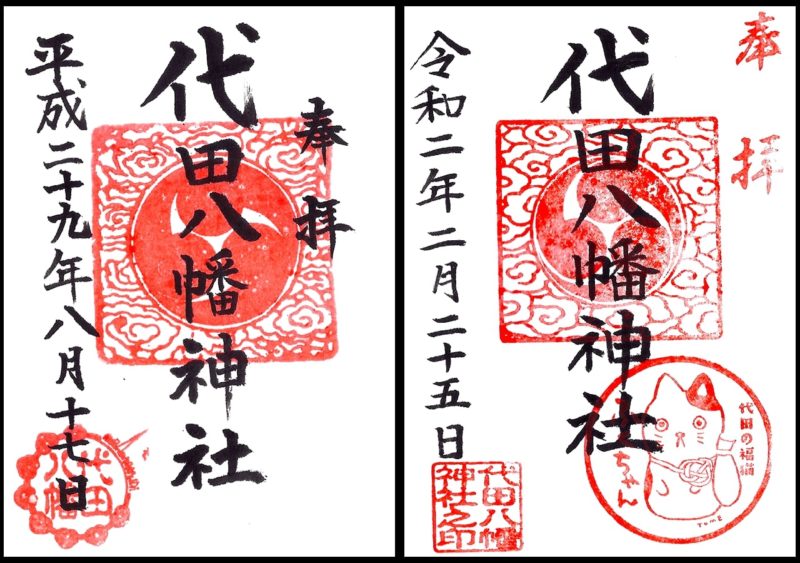

御朱印は中央に三つ巴紋で、2017年と2020年に頂いたものは微妙に違う印になっている。

2020年の最新の御朱印には「代田の福猫 ふくちゃん」の印も。(ふくちゃんについては後述)

2020年の最新の御朱印には「代田の福猫 ふくちゃん」の印も。(ふくちゃんについては後述)

こちらは2023年に頂いた御朱印で左下の印が変更。

こちらは2023年に頂いた御朱印で左下の印が変更。

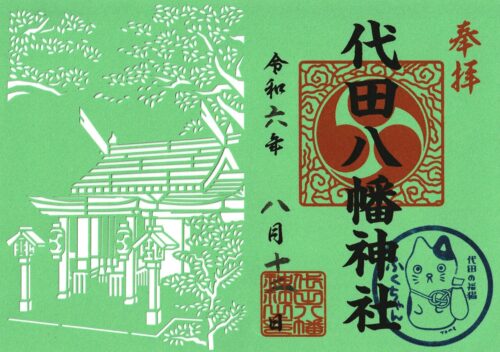

社殿をデザインした切り絵御朱印

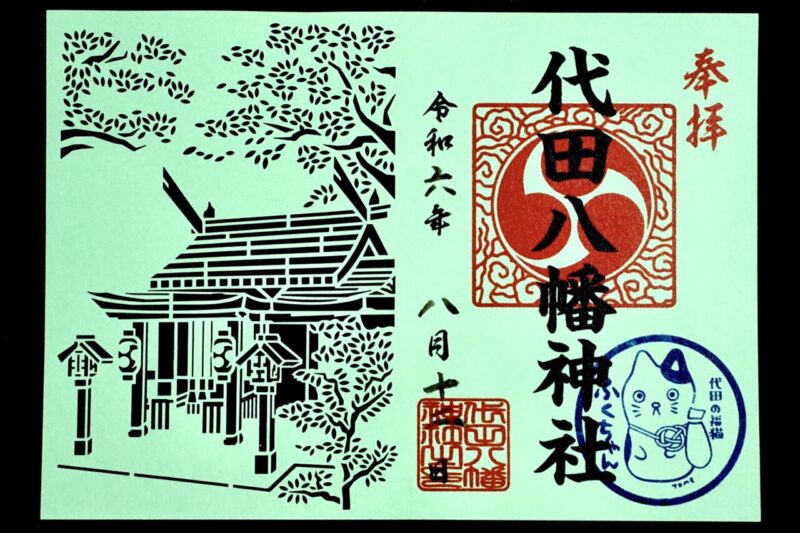

2024年春頃より切り絵御朱印の授与も開始。

当社の特徴的な社殿をデザインした切り絵御朱印。

当社の特徴的な社殿をデザインした切り絵御朱印。

福猫のふくちゃんの印付き。

福猫のふくちゃんの印付き。

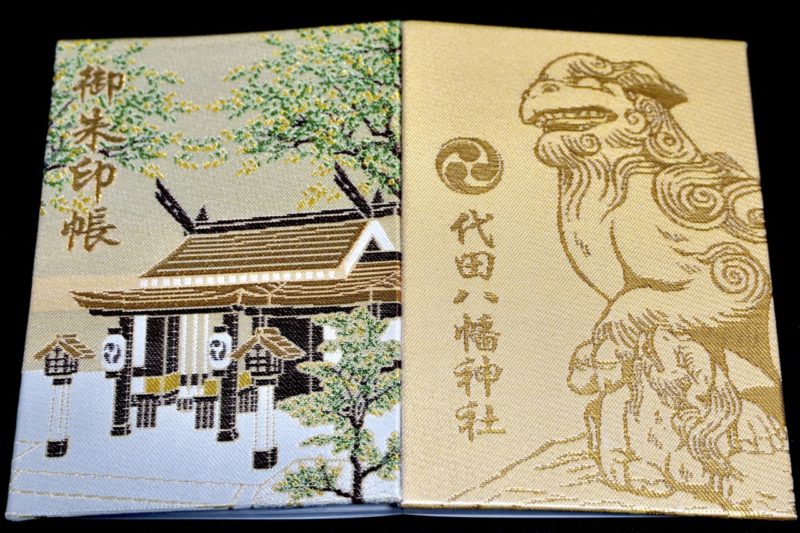

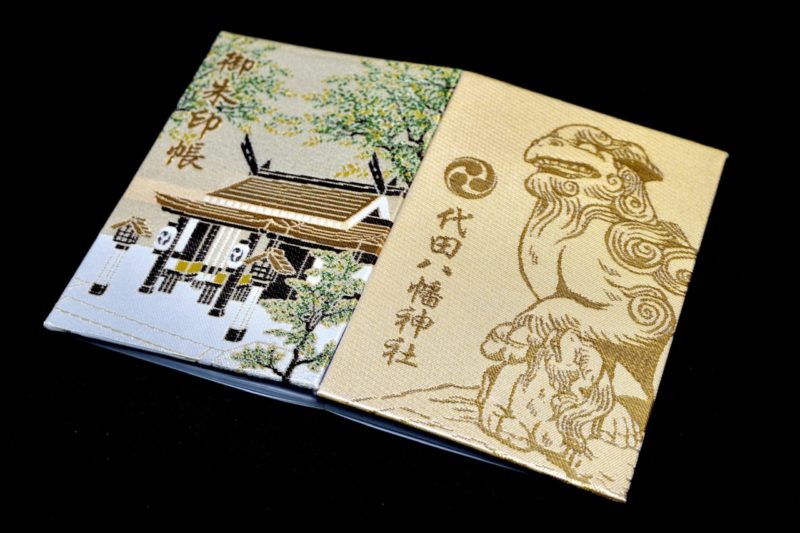

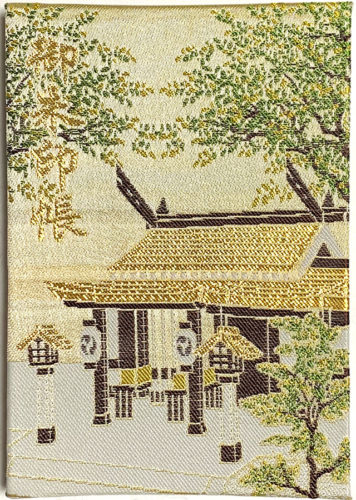

狛犬と社殿がデザインされたオリジナル御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

表面には屋根が特徴的な当社の社殿、裏面には子持ちの狛犬をデザインしている。

表面には屋根が特徴的な当社の社殿、裏面には子持ちの狛犬をデザインしている。

全体的に薄い金色で美しく秋の境内を意識したものであろう。

全体的に薄い金色で美しく秋の境内を意識したものであろう。

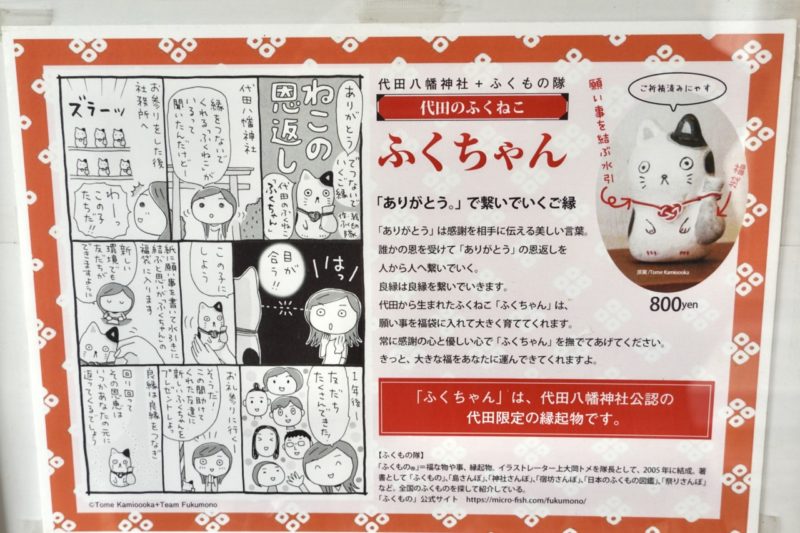

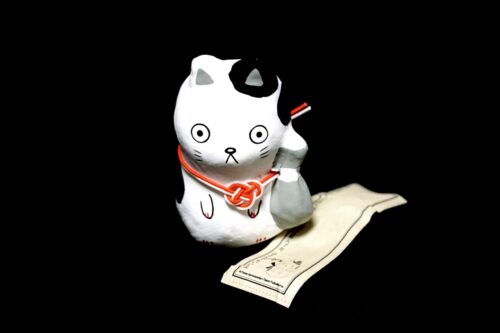

代田限定の縁起物・ご縁を繋ぐ福猫のふくちゃん

当社の授与品として紹介したいのは福猫のふくちゃん。

社務所横に並べられた可愛らしい猫の縁起物で、代田限定の縁起物。

社務所横に並べられた可愛らしい猫の縁起物で、代田限定の縁起物。

当社と「ふくもの隊」のコラボ授与品。

良縁は良縁を繋ぐというコンセプトのもと誕生した福猫。

願い事を福袋に入れて大きく育ててくれるとされる。

「ふくもの隊」隊長のイラストレーターである上大岡トメ氏による紹介漫画も掲示。

「ふくもの隊」隊長のイラストレーターである上大岡トメ氏による紹介漫画も掲示。

可愛らしい猫の授与品。

開封すると中に小さな紙が入っている。

開封すると中に小さな紙が入っている。

ここに願い事を書き、ふくちゃんの水引に結ぶか挟むと、ふくちゃんが福袋に願い事を入れて大きく育ててくれると云う。

ここに願い事を書き、ふくちゃんの水引に結ぶか挟むと、ふくちゃんが福袋に願い事を入れて大きく育ててくれると云う。

所感

旧代田村の鎮守として崇敬を集める当社。

ダイダラボッチの伝説を地名由来に持つ代田が開墾された際に鎮守として創建された歴史を持ち、以後地域の氏子より崇敬を集めていたのが伝わる。

現在は環七沿いに鎮座しているが、かつては環七のある東側まで社地を有していたようでもっと広さのある境内だったのであろう。

境内の脇から環七に架かる歩道橋へと繋がっているため、世田谷代田駅方面に向かう方などが境内を通り抜ける事が多く地域の方にとって馴染み深い神社となっている。

そのまま参拝に立ち寄る方、通り道として使うだけの方と様々であるが、地域の鎮守が身近な存在として感じる事ができるのが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 切り絵

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面には屋根が特徴的な当社の社殿をデザイン。

裏面には拝殿前の子持ち狛犬をデザイン。

全体的に金色系の色合いで美しい。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

福猫のふくちゃん

初穂料:800円

社務所にて。

当社とふくもの隊のコラボ授与品。

当社公認の代田限定の縁起物。(詳細は後述)

- 福猫のふくちゃん

- 社務所掲示

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/08/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/25(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/17(御朱印拝受)

コメント