目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

小山の地名由来となった八幡さま

東京都品川区荏原に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧小山村の鎮守。

正式名称は「八幡神社」だが「小山八幡神社」と呼ばれる事が多い。

武蔵小山や西小山などにつく「小山」の地名由来となった神社。

武蔵小山総鎮守の「三谷八幡神社」は当社の分祀という形で、江戸の頃には氏子間で宗教上の軋轢があったとされるものの、現在は両社合同で例大祭「小山両社祭」が行われる。

また「荏原七福神」の大黒天を担っている。

神社情報

小山八幡神社(こやまはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

例大祭:9月6日に近い土曜・日曜(小山両社祭)

所在地:東京都品川区荏原7-5-14

最寄駅:西小山駅・洗足駅・旗の台駅

公式サイト:─

御由緒

創立年月は不詳。社伝に鎌倉幕府の頃とある。口伝では長元三年(1030年)には旧小山村本村の氏神として崇敬されたという。小山の名の通り、区内随一の高台(標高35m)にて遠望良好、品川百景に選ばれている。(東京都神社庁より)

歴史考察

平安時代に源頼信によって創建と伝わる

創建年代は不詳。

口伝では長元三年(1030)に創建と伝わる。

源頼信が当地に誉田別尊(八幡神)を氏神として祀ったのが始まりだと云う。

平安時代中期の武将で、河内源氏の祖。

藤原道長に仕えた「道長四天王」と称された人物の1人。

武勇に優れ、長元四年(1031)には平忠常の乱を平定。

その後、坂東の武士と主従関係を結ぶようになり、「武家の棟梁」とも称された河内源氏による東国支配の基礎を作っている。

河内源氏の祖とされる源頼信の伝承が残る当社。

関東圏の八幡神社には、源頼義・義家(八幡太郎)父子による創建の神社は多いが、その祖である頼信の伝承が残るのは比較的珍しい。

小山の地名由来の神社・小山村の鎮守

当社は現在も小高い丘(標高35m)に鎮座。

立地から当社は「小山八幡」と称された。

当社が小高い丘の上に鎮座していたため「小山八幡」と称される。

そこから当地周辺が小山と呼ばれるようになり、村落として小山村が成立。

現在の小山(武蔵小山・西小山など)の地名は当社が由来となっている。

当社は小山村全域の鎮守として崇敬を集めた。

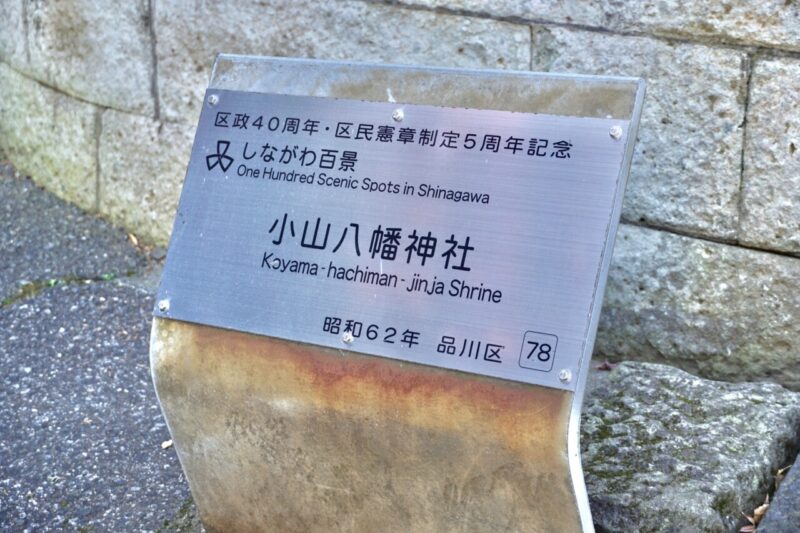

現在では境内がしながわ百景に選ばれている。

小高い丘にあった境内からは小山村を見渡せたのであろう。

小高い丘にあった境内からは小山村を見渡せたのであろう。

江戸時代に入り妙見菩薩を合祀・妙見八幡宮

江戸時代に入る妙見菩薩(妙見神)を合祀。

北極星(北辰)または北斗七星を神格化した妙見菩薩(みょうけんぼさつ)に対する信仰。

神仏分離後は妙見菩薩と同一と見なされている天御中主神を御祭神とする。

平将門の一族である平良文の子孫・千葉氏は妙見菩薩(妙見神)を一族の守り神としていた事が有名で、氏神とされた「千葉神社」は「妙見本宮」を称している事で知られる。

また千葉氏が日蓮宗の中山門流の檀越だったため、妙見菩薩は日蓮宗寺院に祀られる事が多い。

当社の別当寺が日蓮宗「摩耶寺」(現在も隣接)。

日蓮宗は妙見信仰(妙見菩薩)との繋がりが深かったため、別当の影響を受けて妙見菩薩が祀られ、妙見信仰の力が強くなったものと思われる。

「妙見八幡宮」と称され崇敬を集めたと云う。

新編武蔵風土記稿に記された当社・妙見社と記される

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(小山村)

妙見社

除地三段五畝。字瀧の原にあり。社は丘の上にあり。三間に四間。妙見八幡宮の五字を扁す。是によれば元は八幡を相殿とするにや。祭礼は年々九月二十八日。神楽を社前に奏す。鳥居あり。両柱の間九尺。前に石階十二級あり。当村摩耶寺の持。

末社。稲荷社。第六天社。以上共に小祠。

小山村の「妙見社」として記されているのが当社。

扁額には「妙見八幡宮」と掲げられていて、妙見信仰と八幡信仰が相殿されていた事が分かる。

別当寺は「摩耶寺」。

神仏習合の時代で、日蓮宗による影響が強かった事が推測できる。

これが結果的に氏子間の軋轢を生む事になり、当社から「三谷八幡神社」が分離する事となる。

宗教上の軋轢が原因で三谷八幡神社が分離

延宝・元禄年間(1673年-1704年)、当社の氏子間で宗教上の軋轢が発生。

軋轢が原因で、三谷地区の名主・石井助太夫が当社の八幡神像を屋敷内に遷す。

その後に三谷地区に古くから鎮座していた「出世稲荷大明神」の境内に八幡神像を遷したと云う。

これが当社から分祀されたとされる現在の武蔵小山総鎮守の「三谷八幡神社」。

宗教上の軋轢とは、八幡神のみ祀っていた当社に別当寺「摩耶寺」の影響もあり、妙見菩薩(妙見神)を祀るようになった事が原因だと推測できる。

いわば氏子間での争いで分離したと云える。

『新編武蔵風土記稿』には当社が「妙見社」と記されていた事からも、本来の八幡信仰よりも妙見信仰の要素が大変強くなっていた事が分かり、八幡神像は「三谷八幡神社」へ遷されていたため、「妙見社」と記されていたのだろう。

三谷地区を除く小山鎮守の鎮守として「妙見八幡宮」と称され崇敬を集めた。

他にも当地の旧名から「池ノ谷八幡」とも称されたと伝わる。

明治以降の歩み・神仏分離によって再び八幡神社へ

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

妙見信仰は仏教色が強いため当社からは分離される事となる。

当社に江戸時代に合祀された妙見菩薩は、別当寺であった「摩耶寺」に移された。

神仏分離を経て創建時の八幡信仰の神社に復する事となった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって小山村・中延村・戸越村・上蛇窪村・下蛇窪村と谷山村飛地が合併して平塚村が成立。

当地は平塚村小山となり、当社は三谷地区(現・武蔵小山一帯)を除く小山一帯の鎮守を担った。

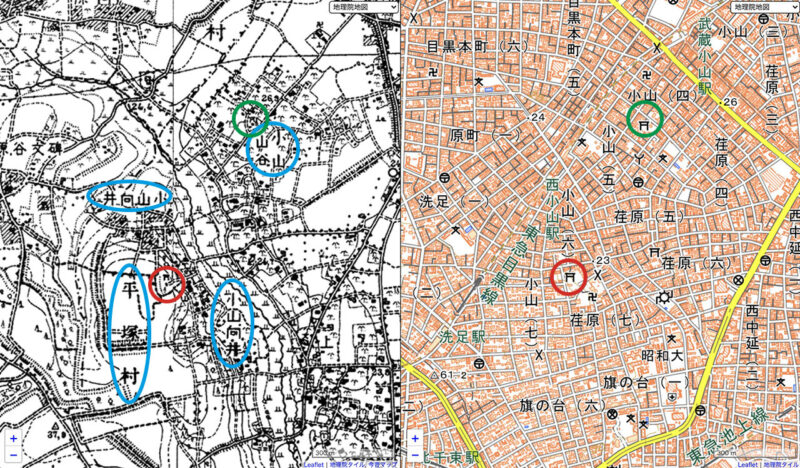

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

緑円で囲っているのが当社と関連の深い「三谷八幡神社」で、これら一帯が旧小山村。

当社の近くには「小山向井」の文字を見る事ができ、「三谷八幡神社」近くには「小山山谷(三谷)」を見ることができる。

当社は旧小山村の中でも三谷地区を除く一帯の鎮守であった。

昭和三年(1928)、西小山駅が開業。

昭和十三年(1938)、社殿を造営。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

戦後に入り境内整備が進む。

境内社の「甲子神社」には大国主(大黒様)を祀っている事もあり、現在は「荏原七福神」の大黒天を担っている。

境内案内

小高い丘に鎮座する緑溢れる境内

西小山駅から徒歩数分の距離に鎮座する当社。

少し入り組んだ住宅街の奥にあり石段が続く高台に鎮座。

少し入り組んだ住宅街の奥にあり石段が続く高台に鎮座。

西小山や武蔵小山など「小山」の地名の由来になった小高い丘。

西小山や武蔵小山など「小山」の地名の由来になった小高い丘。

標高35mの丘で、かつての小山村の鎮守として地域を見渡せる位置に鎮座する。

標高35mの丘で、かつての小山村の鎮守として地域を見渡せる位置に鎮座する。

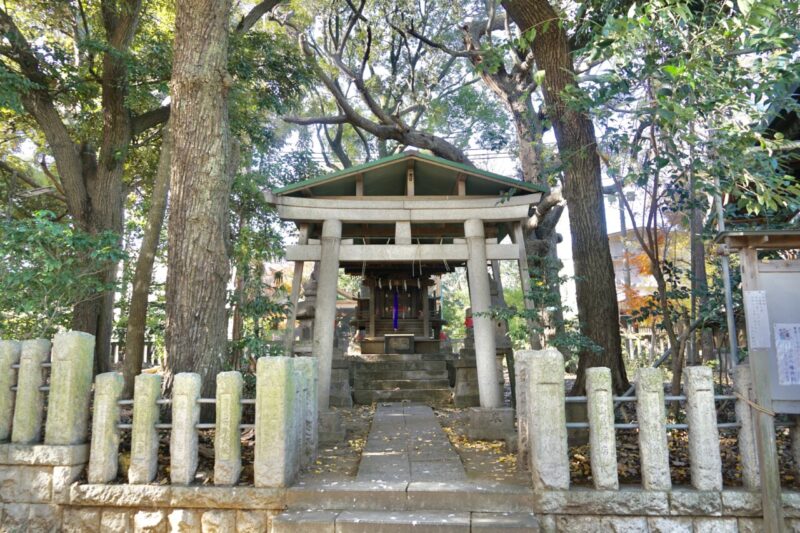

石段を上ると鳥居。

昭和十三年(1938)に建立された鳥居。

昭和十三年(1938)に建立された鳥居。

扁額には「八幡神社」の文字。

扁額には「八幡神社」の文字。

鳥居を潜ると緑溢れる境内となり、左手に手水舎。

昭和十三年(1938)に建立された手水舎で身を清めることができる。

昭和十三年(1938)に建立された手水舎で身を清めることができる。

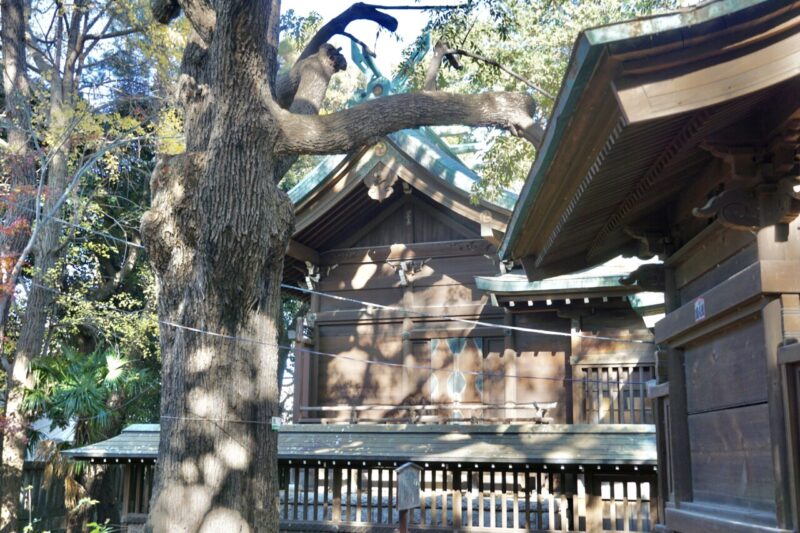

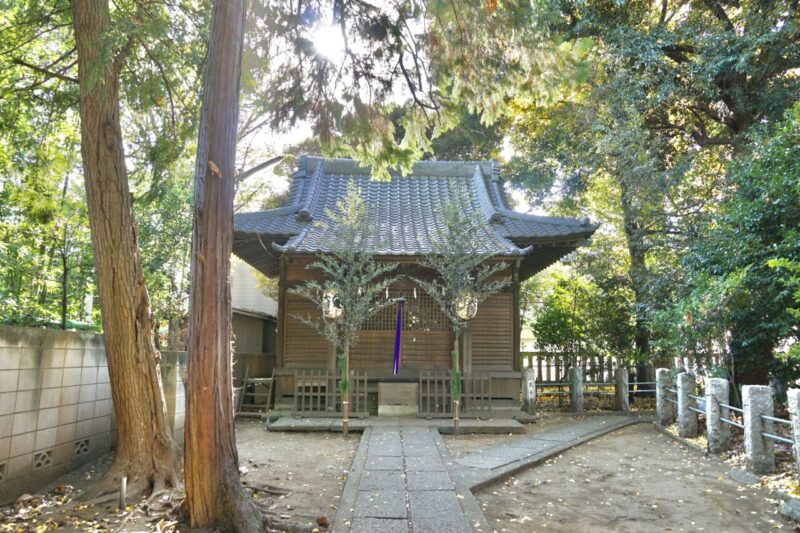

戦前に造営された立派な木造社殿

参道のやや斜め右手に東向きで社殿。

昭和十三年(1938)に造営された木造社殿。

昭和十三年(1938)に造営された木造社殿。

重厚感のある中々に立派な社殿。

重厚感のある中々に立派な社殿。

かつては小山村全域の鎮守として崇敬を集めた当社。

かつては小山村全域の鎮守として崇敬を集めた当社。

現在も地域からの崇敬が篤く例大祭や正月期間などは多くの奉納提灯が掲げられる。

現在も地域からの崇敬が篤く例大祭や正月期間などは多くの奉納提灯が掲げられる。

本殿も同様に木造で、拝殿・幣殿・本殿からなる権現造り。

本殿も同様に木造で、拝殿・幣殿・本殿からなる権現造り。

拝殿前には一対の狛犬。

昭和十三年(1938)奉納の狛犬。

昭和十三年(1938)奉納の狛犬。

岡崎現代型で社殿と同じ時期に奉納されたのが分かる。

岡崎現代型で社殿と同じ時期に奉納されたのが分かる。

荏原七福神の大黒天を祀る甲子神社

社殿の左手には稲荷社。

鳥居と屋根で保護された一画。

鳥居と屋根で保護された一画。

古い神狐像も置かれ信仰を集めるお稲荷様。

古い神狐像も置かれ信仰を集めるお稲荷様。

その左手奥に甲子神社(きのえねじんじゃ)。

大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。

大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。

扁額にも「大國主大神」の文字。

扁額にも「大國主大神」の文字。

大国主は大黒天と習合したため「甲子大國天」の文字も。

大国主は大黒天と習合したため「甲子大國天」の文字も。

この事から当社は「荏原七福神」の大黒天となっている。

この事から当社は「荏原七福神」の大黒天となっている。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

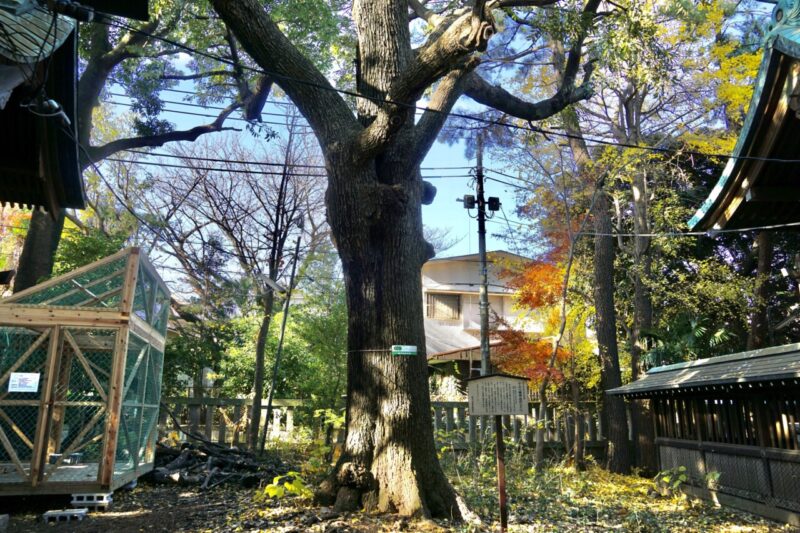

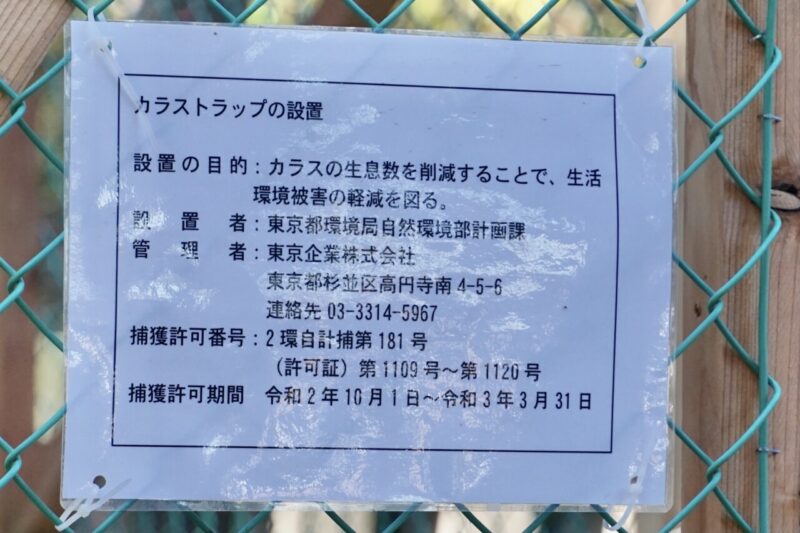

神楽殿・椎の大木・カラストラップなど

境内の右手には神楽殿。

昭和十三年(1938)に建立で社殿や手水舎、狛犬と同年のもの。

昭和十三年(1938)に建立で社殿や手水舎、狛犬と同年のもの。

境内には多くの樹木があり立派な鎮守の杜を形成。

その中でも2本の椎の大木は品川区指定文化財。

その中でも2本の椎の大木は品川区指定文化財。

推定樹齢はどちらも約200年。

推定樹齢はどちらも約200年。

本殿の左手、稲荷社の裏手に一風変わった設備。

カラストラップと呼ばれるもので中には多くのカラスが捕まっていることが多い。

カラストラップと呼ばれるもので中には多くのカラスが捕まっていることが多い。

東京都環境局自然環境部計画課によるものだが、この設備のため境内にはカラスの鳴き声が響き渡る事も多く少し喧しい。

東京都環境局自然環境部計画課によるものだが、この設備のため境内にはカラスの鳴き声が響き渡る事も多く少し喧しい。

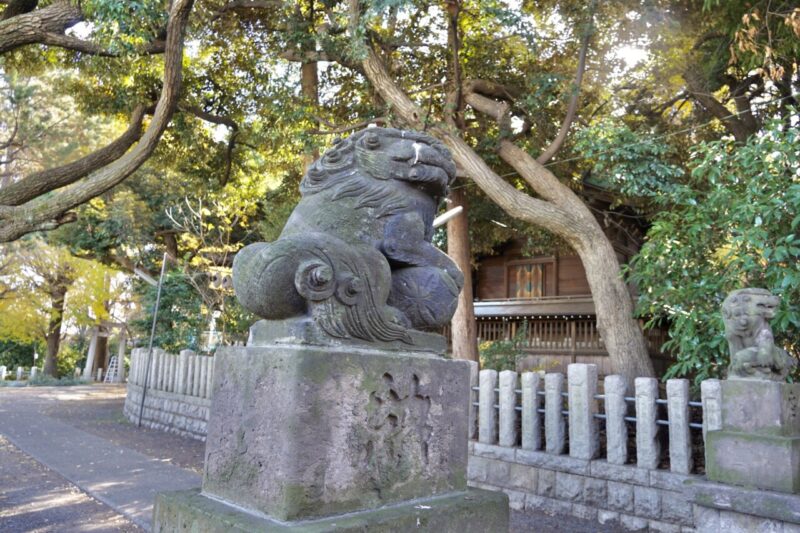

裏参道側にも一対の狛犬。

大正年間に奉納された狛犬。

大正年間に奉納された狛犬。

台座の年の部分が読めないため奉納年は不詳。

台座の年の部分が読めないため奉納年は不詳。

玉持ちと子持ちの狛犬。

玉持ちと子持ちの狛犬。

例大祭は三谷八幡神社と合同の小山両社祭

小山村鎮守であった当社。

江戸時代に氏子間での宗教上の軋轢が原因で当社から分離する形で「三谷八幡神社」が創建。

その後は小山村の三谷地区を除く鎮守として創建された歴史を有する。

江戸時代に妙見菩薩を合祀した当社の歴史を見ても氏子間の対立があった事が窺える。

そうした当社と「三谷八幡神社」の両社であるが、現在は大変良好な関係を築いている。

毎年例大祭は両社が合同で「小山両社祭」を行うのがその証拠とも云えるだろう。

御朱印・荏原七福神大黒天の御朱印も頂ける

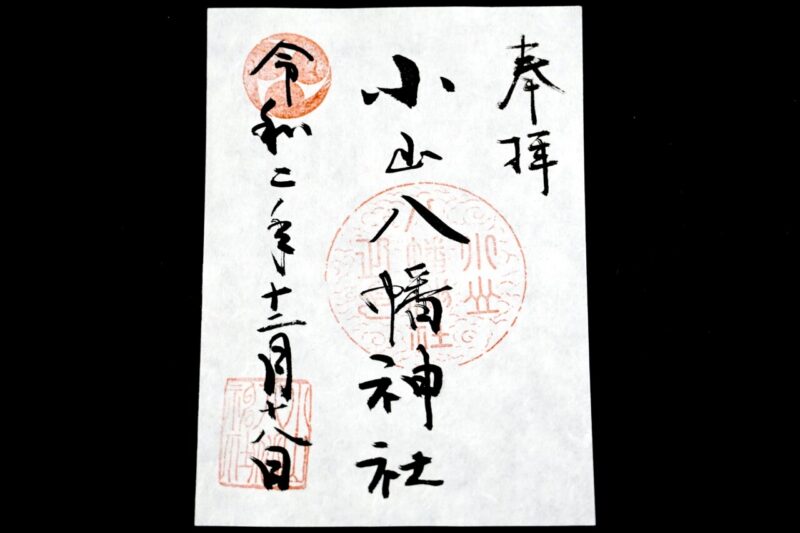

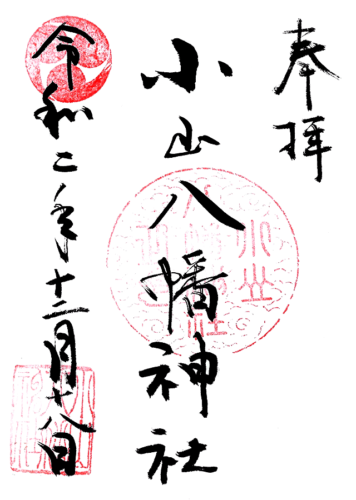

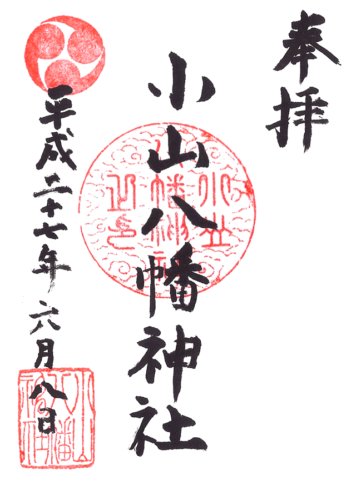

御朱印は「小山八幡神社之印」の丸印。

左上には社紋の三つ巴紋、左下には「小山八幡神社」の角印。

左上には社紋の三つ巴紋、左下には「小山八幡神社」の角印。

所感

旧小山村の鎮守として崇敬を集めた当社。

現在は旧小山村の中でも武蔵小山一帯の鎮守が「三谷八幡神社」で、当社は西小山一帯の鎮守とも云えるだろう。

氏子間の宗教上の軋轢によって分離した「三谷八幡神社」とは、現在は良好な関係で共に「小山両社祭」を行っているのは喜ばしい。

比較的広々とした境内は、樹木が生い茂った鎮守の杜となっている。

戦前の社殿や神楽殿、社務所なども残っていて東京大空襲の被害を免れた境内。

鎮座する高台からは住宅街を眺める事ができ、かつてはここから遠くまで一望できたのであろう。

小山の地名由来にもなった当社は今も地域からの崇敬を集める良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

初穂料:300円

社務所にて。

※通年で荏原七福神「大黒天」の御朱印も頂ける。

参拝情報

参拝日:2020/12/18(御朱印拝受/ブログ内の画像撮影)

参拝日:2015/05/08(御朱印拝受)

コメント

小山神社は、源氏頼信が平忠常討伐の長元3年(1030年)多摩川を越え武蔵野国荏原に入った時、この地で宿営し旗揚げをし地元豪族を集め、戦勝祈願を旗岡八幡神社で行い、目の前の中原街道と立会川を渡り小高い山の上にある神社迄、来たと言う口承のみが残っています。

この小山神社からは目黒、芝公園、五反田、大井町方面と大森海岸まで一望できここで初めて入る武蔵野の地形を把握したのでしょう(今はビルで目黒や芝公園や東京タワーも隠れて見えなくなりました、朝日に輝く微かな波がビルの隙間から見え大森の海の位置を実感できます、 旗の台駅、西小山駅はこの地名から由来しています)