神社情報

鷲宮神社(わしのみやじんじゃ)

御祭神:天穂日命・武夷鳥命・大己貴命

相殿神:建御名方神・伊邪那美神・大山祇神・宇迦之御魂神・大山咋神・天照皇大神・迦具土神・素戔嗚尊・菅原道真命

社格等:准勅祭社・県社・別表神社

例大祭:3月28日(例祭)・12月初酉の日(大酉祭)

所在地:埼玉県久喜市鷲宮1-6-1

最寄駅:鷲宮駅

公式サイト:http://www.washinomiyajinja.or.jp/

御由緒

当神社は、出雲族の草創に係る関東最古の大社である。

神代の昔に、天穂日宮とその御子武夷鳥宮とが、昌彦・昌武父子外二十七人の部族等を率いて神崎神社(大己貴命)を建てて奉祀したのに始まり、次に天穂日宮の御霊徳を崇め、別宮を建てて奉祀した。この別宮が現在の本殿である。

崇神天皇の御世は、太田々根子命が司祭し、豊城入彦命、彦狭島命、御諸別王が、それぞれ幣帛を奉納した。景行天皇の御世には、日本武尊が当神社の神威を崇め尊み、社殿の造営をし、併せて相殿に武夷鳥宮を奉祀した。桓武天皇の御世には、征夷大将軍坂上田村麻呂が、武運長久を祈り奥州鷲の巣に当神社の御分社を奉祀した。

中世以降には、関東の総社また関東鎮護の神として、武将の尊崇が厚く、歴史上有名な武将だけでも藤原秀郷・源義家・源頼朝・源義経・北条時頼・北条貞時・新田義貞・小山義政・足利氏歴代・古川公方・関東官領上杉氏歴代・武田信玄・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康等があげられ、武運長久等を祈る幣帛の奉納や神領の寄進、社殿の造営等がなされた。なかでも江戸時代には、四百石の神領を与えられ、代々の将軍の名で朱印状が残されている。

明治天皇の御世には、神祀官達により准勅祭社に定められ、勅使参向のもと幣帛の奉納がなされた。そして明治天皇行幸の際、当神社に御小憩され、祭祀料として金壱封を賜り、昭和天皇の御世にも、幣帛を賜った。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

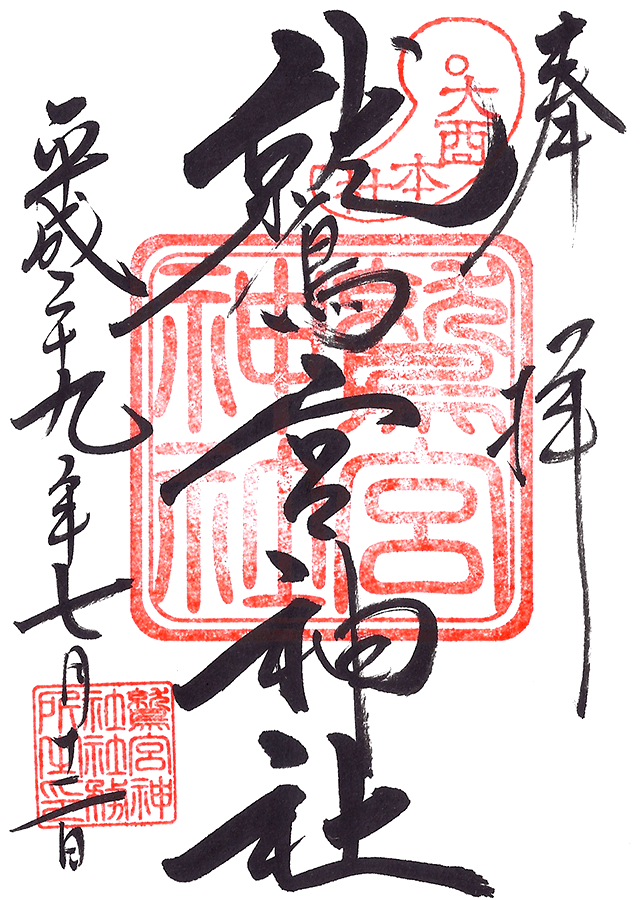

参拝日:2017/07/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

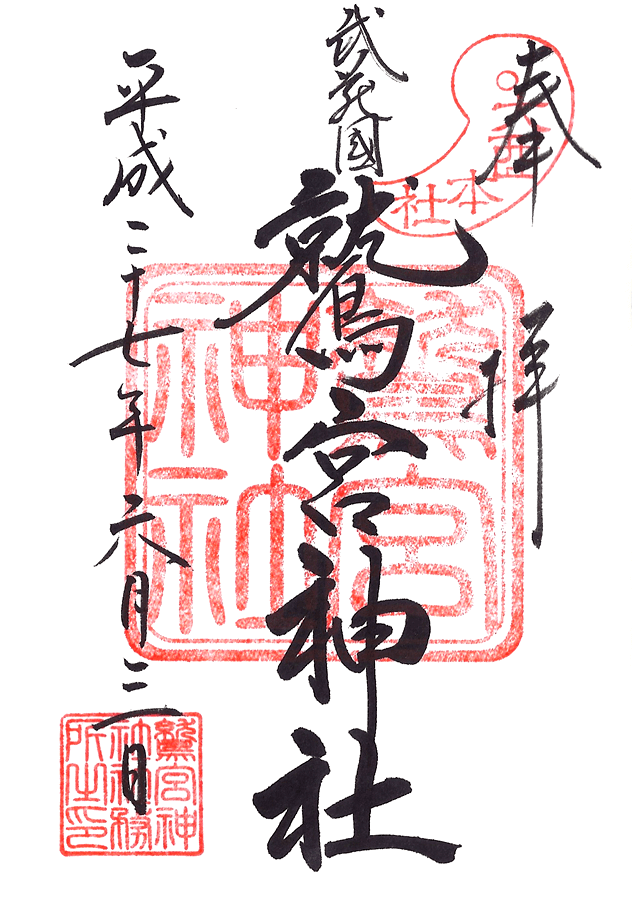

参拝日:2015/06/03(御朱印拝受)

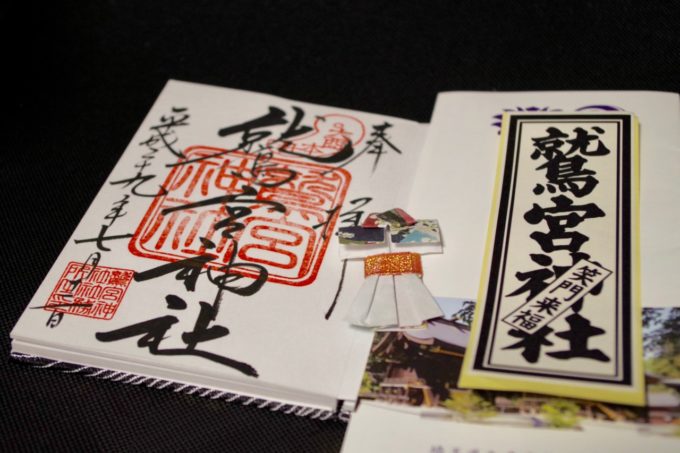

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが、2017年参拝時は初穂料500円となっていた。

※御朱印を頂いた際に、笑門来福シールとお手製栞を一緒に頂ける。

※月次祭などに合わせて限定御朱印あり。

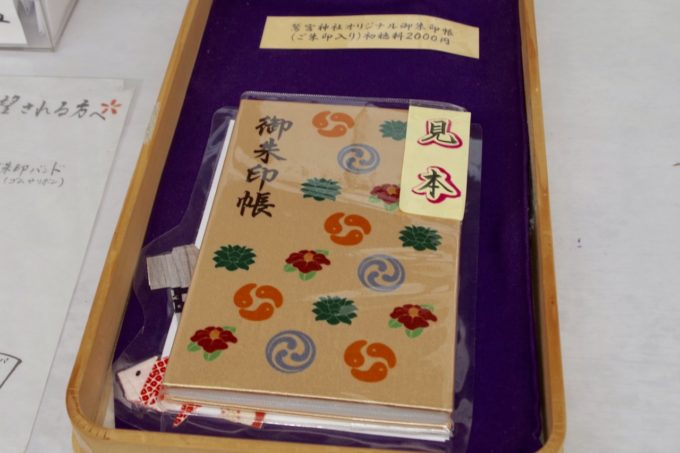

御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

大サイズの御朱印帳。

金を基調とし社紋などがあしらわれている。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

笑門来福シール・お手製栞

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印をお受けした際に一緒に頂ける。

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

交通安全ステッカー(小)

初穂料:200円

社務所にて。

※2015年参拝時に頂いたステッカーだが、2017年参拝時には取扱がなかった。

歴史考察

関東最古の大社・お酉様の本社

埼玉県久喜市鷲宮に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社の後に県社、現在は神社本庁の別表神社。

出雲族の草創に係わる古社で「関東最古の大社」を称する。

関東における大鳥信仰の総本社格とされる事もあり「お酉様の本社」とも云われる。

近年はアニメ『らき☆すた』の舞台としても有名で、アニメでの聖地巡礼の先駆け的な神社としても知られる。

神代の昔に創建・出雲の神々

社伝によると、神代の昔に創建した「関東最古の大社」と伝わる。

天穂日命とその御子である武夷鳥命が、武蔵国に到着。

そのお供である昌彦・昌武の父子と27人の部族等と共に、当地の鎮守として大己貴命を祀り「神崎神社」(現在の別宮)を創建したのに始まると云う。

その後、天穂日命の御霊徳を崇め、天穂日命を別宮として祀った。

景行天皇の御代(71年-130年)、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国平定の際に当社で戦勝祈願をして社殿を造営し、武夷鳥命を相殿として祀ったと云う。

こうして天穂日命と武夷鳥命の父子を祀る別宮が造営され、これが現在の本殿である。

以上のように、神話の時代に創建し、出雲の神「大己貴命(大国主)を祀ったのが始まりで、出雲国造の祖ともなった天穂日命・武夷鳥命の父子も祀られる事から、出雲と繋がりが深い神社とされる。

なお、当社からは縄文時代の遺跡が発掘されている。

「鷲宮掘内遺跡」とされ、縄文時代から人々の定住があった古い地であったのは間違いがない。

「鷲宮掘内遺跡」とされ、縄文時代から人々の定住があった古い地であったのは間違いがない。

土師の宮と呼ばれた伝承・鷲宮催馬楽神楽

古くから「鷲宮大明神」と称された当社であるが、かつては「土師の宮(はにしのみや)」と称されたとも伝わっている。

これには諸説あるが、土師氏(はじし)が関連すると推測される。

崇神天皇の御代(BC97年-BC30年)、東国へ移住した土師氏が当地に移住した際に、先祖である天穂日命を祀ったのが当社とも伝わる。

こうした「土師の宮(はにしのみや)」伝承に基づいて、国指定重要無形民俗文化財である「鷲宮催馬楽神楽」は、正式名称を「土師一流催馬楽神楽」と云い、現在も「土師」の名称を用いている。

現在は、例祭や大酉祭など年6回の祭事で奉納されている。

画像など詳しくは下記公式サイトをご覧頂きたい。

関東の総社・関東鎮護として武家からの崇敬

平安時代後期、現在の当地周辺は太田荘と呼ばれる荘園が成立。

当社は、太田荘の開発領主・太田氏(後に子孫の小山氏)からも篤く崇敬を集め、太田荘の総鎮守とされるようになる。

鎌倉時代に入ると、太田荘が将軍領となり、太田荘の総鎮守であり総社とされた当社は、「関東の総社「関東鎮護の神」として東国の武家の崇敬を集めた。

建長三年(1251)、『吾妻鏡』には、鎌倉幕府5代執権・北条時頼が、当社に奉幣祈願した事が記されている。

応安五年(1372)、領主・小山義政が社殿を再建。

この頃には太田荘を中心に、多くの分社が創建されている。

中でも古河公方は、当社を祈願所の一社としている。

古河公方を滅亡させ関東を支配した後北条氏(小田原北条氏)も、当社の社領を安堵している。

このように多くの武家から崇敬を集めた。

徳川将軍家より400石の朱印地を賜る

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康によって400石の朱印地を賜る。

その後も歴代将軍家より安堵され続けており、代々の将軍の名で朱印状が残されている。

江戸時代は、社家として大内氏が当社を治めた。

別当寺は「大乗院」(現・廃寺)が担っていた。

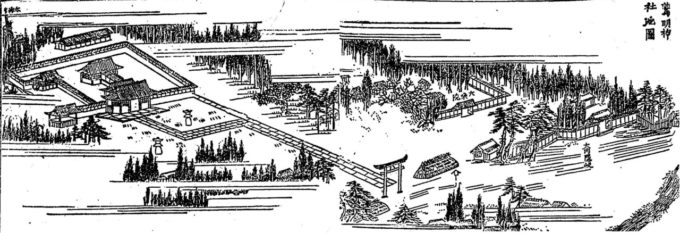

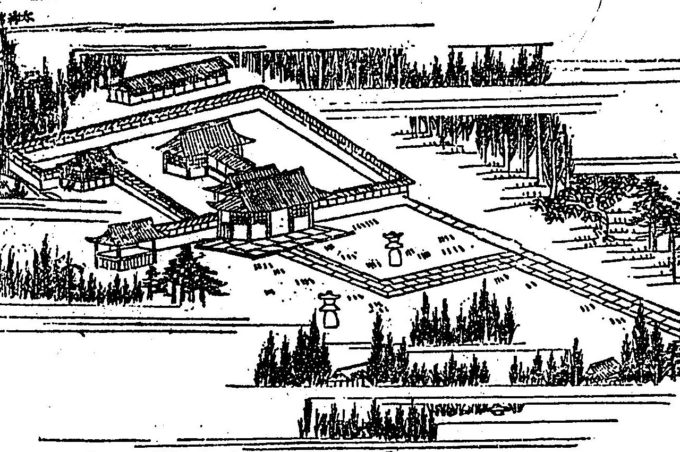

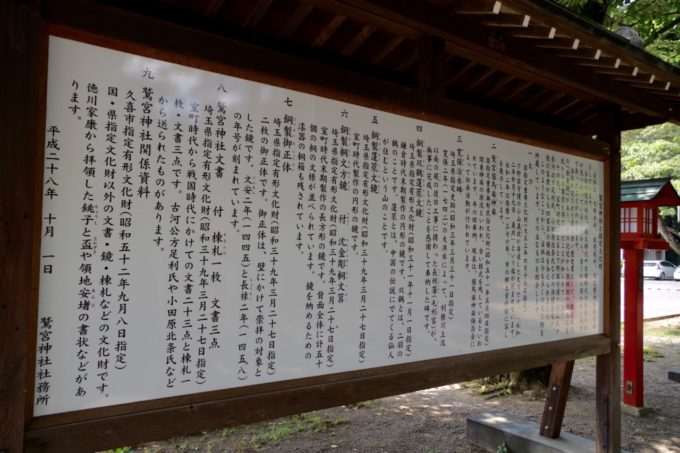

江戸時代に描かれた境内図

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(鷲宮村)

鷲明神社

當社は式内の神社にはあらされど尤古社なり。祭神は天穂日命にて大背飯三熊之大人天夷鳥之命を合祀す。(中略)出雲臣武蔵国造土師連等遠祖也と是なり故に土師宮と號すべきを、和訓相近きをもて転じて鷲明神と唱え来れりといへり。(中略)鎮座の年暦は詳ならず。東艦建久四年十一月十八日の條に、武蔵国飛脚参申云昨夕當國太田荘鷲宮御寶前血流爲凶怪之由云々。則と筮之處兵革兆云々。(中略)御當代となりても天正十九年先規の如く社領四百石の御朱印を賜ひしより、今も同じ天下泰平ご祈祷とす。毎年三月十日十一日神事あり。此特神楽催馬楽等を興行す。又七月七日には近郷の人つどひ来りて賑へりと云。古棟札の図左の如し。(中略)

神寶。劔一振。(中略)。太刀一振り。(中略)。寶珠。火取玉。水取玉。鵝腹の玉。鹿麁の玉。牛黄玉。駒玉。(中略)。鉾一。銅鏡二麺。(中略)

本社。前に幣殿拝殿を建。績く幣殿の額は後西院の皇女の筆也と云。

神崎神社。社傳に天穂日命の荒魂を祝ひ祀る神の陵と云。中客にて神崎と號すといへり。

本地堂。鷲明神の本地佛釈迦を安置す。座像長三尺こは昔右大将頼朝南都招提寺へ寄附の像なりしを後年故ありて當所へ移し安置すと云。

神楽堂。

末社。太神宮。鹿島。素盞嗚尊。姫宮八幡若宮八幡香取合社。天王。天神。猿太彦命天鈿女命武内宿禰稲荷浅間駒形軍神御室山王合社。

大宮司大内隠岐。(中略)

鷲宮村の「鷲明神社」と記されているのが当社。

鷲宮村の地名由来は当社がある事による。

式内社ではないものの古社であると記されており、上述したような「土師の宮」の伝承や、徳川将軍家から400石の朱印地を賜った事などが記されている。

現在と同様に、本社と神崎神社があり、更には神仏集合のもと本地堂も鎮座していた事が分かる。

当社については境内図も描かれている。

2ページに渡り描かれており当社の様子が見て取れる。

当時から社地の広い立派な大社であった事が分かる。

社殿周辺を拡大したのが上図。

現在と違い参道に面して社殿が鎮座していたようだ。

拝殿・幣殿・本殿とあり、左手にあるのが神崎神社で、奥が境内社の合社であろう。

明治に准勅祭社に指定・現在は別表神社

明治になり神仏分離。

別当寺「大乗院」はこの頃に廃寺となっている。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

明治三年(1870)、准勅祭社が廃止。

その後、当社は県社に列している。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、鷲宮村・上内村・葛梅村・中妻村・久本寺村が合併し、南埼玉郡鷲宮村が成立。

明治二十九年(1896)、明治天皇行幸の際、当社を訪れ御休憩をされる。

この際、祭祀料として金壱封を賜っている。

この際、祭祀料として金壱封を賜っている。

明治三十五年(1902)、東武鉄道伊勢崎線鷲ノ宮駅が開業。

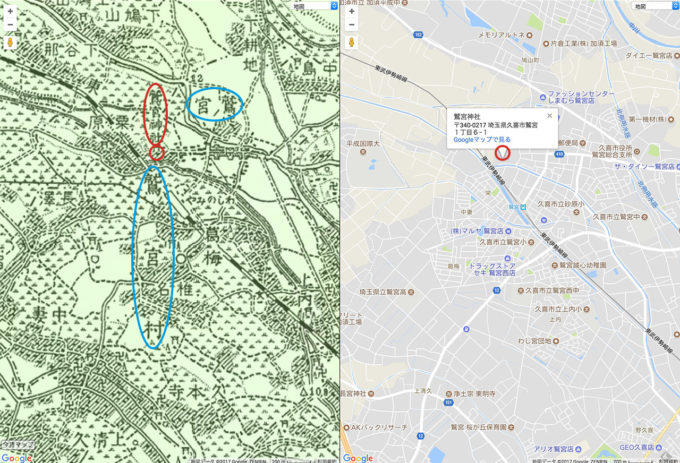

明治四十年(1907)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

明治の古地図に「鷲宮神社」と記されているように、当社が目印になる大社だった事が窺える。

既に鷲ノ宮駅(現・鷲宮駅)も開業していて、当社を中心に地域が発展した事が分かる。

戦後になり境内整備が進む。

平成十三年(2001)、神社本庁の別表神社に指定。

近年では、当社をモデルとする神社が、アニメ『らき☆すた』の舞台として登場。

当社だけでなく鷲宮の町全体で町おこしを行い、参拝者が急増した事でも知られる。

アニメの舞台を聖地とした「聖地巡礼ブーム」の先駆けとも云える。

境内案内

2つの社号碑・大鳥居と桜並木参道

最寄駅の鷲宮駅から徒歩数分の距離。

境内の少し手前に一之社号碑が建っており、ここに大正時代までは一之鳥居が建っていた。

境内の少し手前に一之社号碑が建っており、ここに大正時代までは一之鳥居が建っていた。

その先に立派な大鳥居。

かつてはこれが二之鳥居であったが、現在は一之鳥居となっている。

かつてはこれが二之鳥居であったが、現在は一之鳥居となっている。

社号碑には「武蔵國鷲宮神社」の文字。

社号碑には「武蔵國鷲宮神社」の文字。

大鳥居を潜ると広々とした参道。

7月参拝時の画像のため青々とした参道となっているが、実はこれらは桜並木。

7月参拝時の画像のため青々とした参道となっているが、実はこれらは桜並木。

桜の時期になると桜のトンネルで美しい参道となる。

参道途中に一対の狛犬。

大きな狛犬で躍動感ある造り。

大きな狛犬で躍動感ある造り。

その先、右手には銅燈籠。

その先、右手には銅燈籠。

いずれも崇敬者からの奉納によるもの。

いずれも崇敬者からの奉納によるもの。

本殿が2つ並ぶ美しい社殿

参道を進むと社殿の側面が見えてくる。

左手に見えるのが拝殿で、右手には本殿が2つ並ぶ。

左手に見えるのが拝殿で、右手には本殿が2つ並ぶ。

横からもとても美しい構図。

横からもとても美しい構図。

参道の途中左手に手水舎。

まっすぐ進み、右手が拝殿の正面となる。

まっすぐ進み、右手が拝殿の正面となる。

拝殿は東向きの参道に対して南向き。

江戸時代の境内図は参道に面して社殿があったが、現在はこうした形となっている。

江戸時代の境内図は参道に面して社殿があったが、現在はこうした形となっている。

広々とした立派な拝殿。

広々とした立派な拝殿。

夏の時期は夏越大祓で使用された茅の輪が設置される。

夏の時期は夏越大祓で使用された茅の輪が設置される。

拝殿の裏手には本殿。

この本殿は2つの本殿が並ぶ形となっている。

この本殿は2つの本殿が並ぶ形となっている。

拝殿の真裏にあるのが「鷲宮神社」の本殿。

主祭神の天穂日命・武夷鳥命の二柱と合祀祭神九柱を祀る。

主祭神の天穂日命・武夷鳥命の二柱と合祀祭神九柱を祀る。

その左手にあるのが別宮である神崎神社(かんざきじんじゃ)の本殿。

主祭神の大己貴命を祀る。

主祭神の大己貴命を祀る。

後ろから見ると2つの本殿が並んでいるのが分かりやすい。

拝殿の真裏にあるのが本社本殿で、西側にあるのが神崎神社本殿。

拝殿の真裏にあるのが本社本殿で、西側にあるのが神崎神社本殿。

現在では大鳥信仰の色合いが強く、天穂日命・武夷鳥命が本社扱いで、大己貴命が別宮という扱いになる。

拝殿の向かいには神楽殿。

祭事には、国指定重要無形民俗文化財である「鷲宮催馬楽神楽(土師一流催馬楽神楽)」が奉納される。

祭事には、国指定重要無形民俗文化財である「鷲宮催馬楽神楽(土師一流催馬楽神楽)」が奉納される。

多くの境内社が祀られた広い境内

広い境内には大変多くの境内社が祀られている。

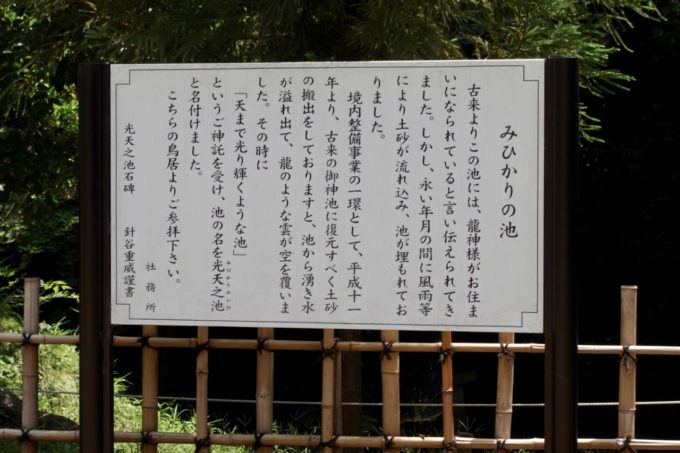

参道途中の左手には神池。

光天之池と呼ばれる神池である。

光天之池と呼ばれる神池である。

池の傍に御池社が鎮座。

池の傍に御池社が鎮座。

その向かいには久伊豆神社。

久伊豆神社の総本社である「玉敷神社」は、当社からも比較的近い騎西に鎮座している。

久伊豆神社の総本社である「玉敷神社」は、当社からも比較的近い騎西に鎮座している。

拝殿向かい神楽殿の右手には姫宮神社。

その近くには力石が置かれている。

その近くには力石が置かれている。

村人たちか力比べに使ったもの。

村人たちか力比べに使ったもの。

参道の先に八幡神社。

鳥居が設けられ、この奥に社殿。

鳥居が設けられ、この奥に社殿。

朱塗りの大きな社殿で崇敬が篤い。

朱塗りの大きな社殿で崇敬が篤い。

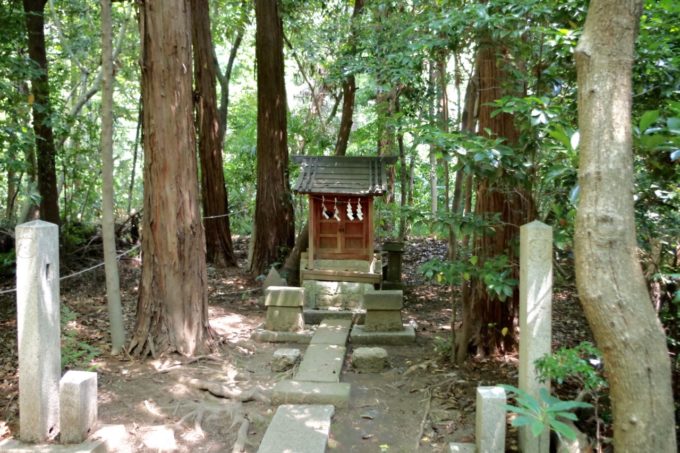

八幡神社の北側に鹿島神社・神明神社の参道。

鳥居が用意され、潜ってすぐ右手に鹿島神社。

鳥居が用意され、潜ってすぐ右手に鹿島神社。

その隣に小さな祠の稲荷神社。

その隣に小さな祠の稲荷神社。

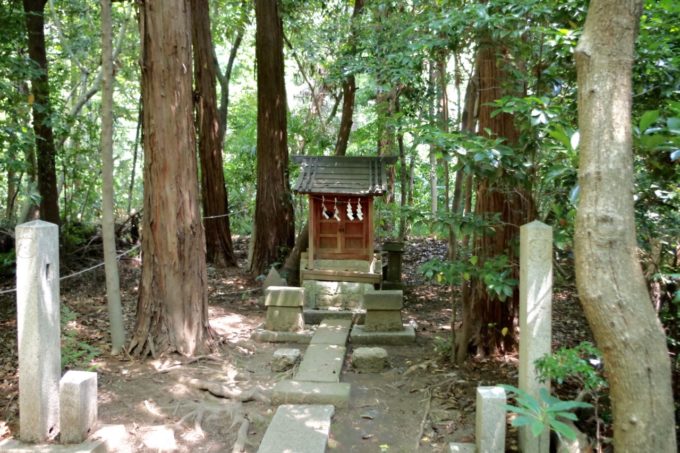

参道がまだ迂回するように続いており、その奥に神明神社が鎮座。

参道がまだ迂回するように続いており、その奥に神明神社が鎮座。

木々に囲まれた自然溢れる境内社参道となっている。

木々に囲まれた自然溢れる境内社参道となっている。

社殿の真後ろに粟島神社。

衢神社・武内神社・粟神社・稲荷神社・浅間神社・竃殿神社・胸肩神社・軍神社・御宝神社・日枝神社の合社となっている。

衢神社・武内神社・粟神社・稲荷神社・浅間神社・竃殿神社・胸肩神社・軍神社・御宝神社・日枝神社の合社となっている。

更に右手に諏訪神社。

社殿はなく「諏訪大神」と書かれた石碑が祀られている。

社殿はなく「諏訪大神」と書かれた石碑が祀られている。

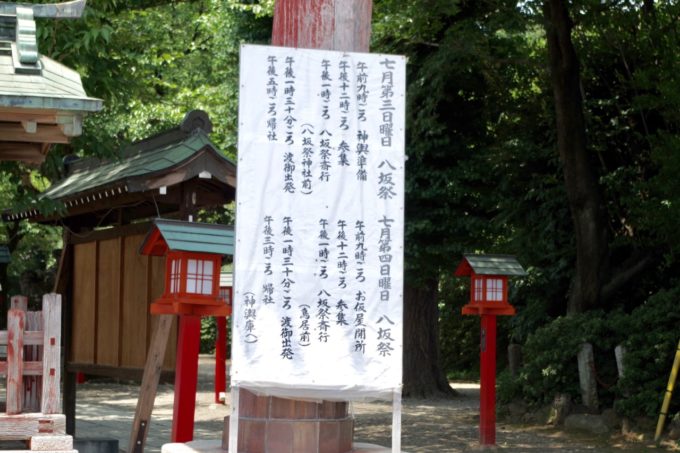

参道途中右手、神輿庫の隣に八坂神社。

右隣にあるのは八坂祭で使用されていた八坂神輿殿。

右隣にあるのは八坂祭で使用されていた八坂神輿殿。

お酉様の本社と称され鳥小屋が用意

現在は「酉の市」で知られる「お酉様の本社」と称される。

これは関西地方での本社とされる事も多く、関東地方では当社が本社とされる事がある。

お酉様である事から、境内に鳥小屋が置かれている。

中には鶏の他、孔雀の姿も見る事ができる。

中には鶏の他、孔雀の姿も見る事ができる。

戦前は境内で放し飼いにされていて、境内のあちこちを自由に歩いていたと云う。

戦前は境内で放し飼いにされていて、境内のあちこちを自由に歩いていたと云う。

「お酉様の本社」の称される当社は、12月初酉の日に「大酉祭」が開催。

熊手など福をかき取る縁起物が社頭に並び、商売繁晶を願う人々で賑わう。

TVアニメ『らき☆すた』の聖地

2007年、美水かがみの4コマ漫画作品を原作としたTVアニメ『らき☆すた』が放映開始。

京都アニメーションによる制作で人気を博した。

『らき☆すた』の主要舞台となったのが鷲宮町。

中でも当社は、主要キャラクターが巫女をしているという設定になっており、OP映像にも登場したりと、アニメの放送期間中から多くのファンが詰め掛けた事で知られる。

中でも当社は、主要キャラクターが巫女をしているという設定になっており、OP映像にも登場したりと、アニメの放送期間中から多くのファンが詰め掛けた事で知られる。

当社だけでなく鷲宮の町全体がアニメで町おこしを行い、参拝者が急増。

同年、声優や原作者などあ当社に公式参拝するイベントも開催。

アニメの舞台を「聖地」として「聖地巡礼ブーム」のきっかけを起こした先駆けとも云える。

現在も鷲宮の町には『らき☆すた』の幟などが多く飾られている。

鷲宮といえば『らき☆すた』と云えるくらい、密接な関わりを持って地域を盛り上げた。

鷲宮といえば『らき☆すた』と云えるくらい、密接な関わりを持って地域を盛り上げた。

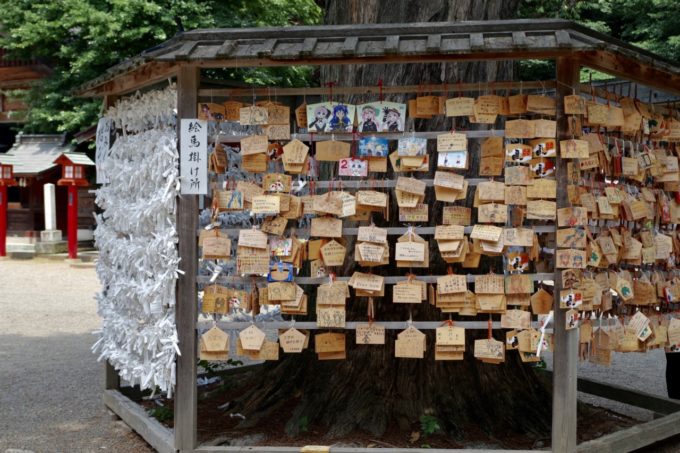

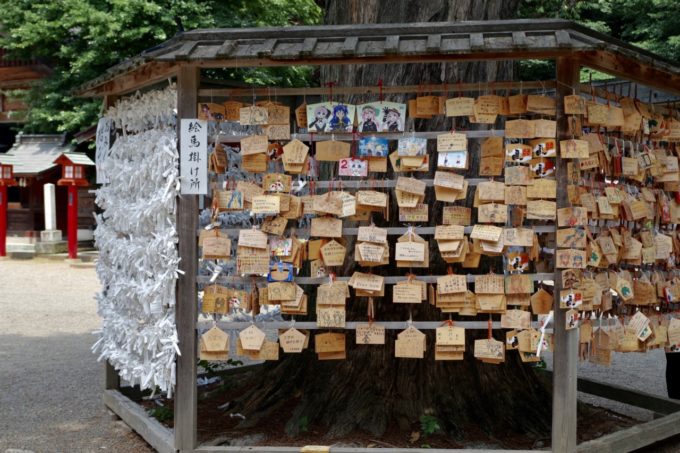

境内の絵馬掛にも綺麗な手描きイラストが描かれた絵馬が多数奉納。

いわゆる「痛絵馬」というもので、こうした文化の原点とも云えるだろう。

いわゆる「痛絵馬」というもので、こうした文化の原点とも云えるだろう。

アニメ放映から10年経った2017年現在も多くの痛絵馬が奉納され続けている。

アニメ放映から10年経った2017年現在も多くの痛絵馬が奉納され続けている。

御朱印とオリジナル御朱印帳

御朱印は社務所にて。

社務所の手前にあるのが、寛保治水碑で県指定史跡。

社務所の手前にあるのが、寛保治水碑で県指定史跡。

御朱印は最近になって初穂料500円に改定となった。

但し、御朱印の他、笑門来福と社号が記されたシールと、お手製の栞を頂ける。

但し、御朱印の他、笑門来福と社号が記されたシールと、お手製の栞を頂ける。

オリジナルの御朱印帳も用意。

大サイズの御朱印帳で、金色を基調とし、社紋などがデザインされたものとなっている。

大サイズの御朱印帳で、金色を基調とし、社紋などがデザインされたものとなっている。

他にも授与品を豊富に取り揃えているのでお受けするのもよいだろう。

所感

「関東最古の大社」「お酉様の本社」として崇敬を集める当社。

神代の頃の伝承については信憑性は定かではないものの、古くから崇敬を集めた古社であるのは間違いなく、中世以降は武家からの崇敬が特に篤い神社であった。

徳川将軍家からは400石もの朱印地を賜り、明治になってからも准勅祭社の一社に列した。

東京23区内の准勅祭社が現在の「東京十社」であり、当社は23区外のため外れているものの、東京からやや離れた地にありながら准勅祭社に指定された事からも、大社であった事が伝わるエピソードであろう。

現在は『らき☆すた』の聖地としてアニメの聖地巡礼ブームの先駆けともいえ、今も多くのファンが訪れる。

広い境内に厳かな空気はとても素敵で格式溢れる境内で、それでいて絵馬掛などからアニメ聖地としての存在感もあり、現代において様々な層に崇敬され参詣する楽しみがある良い神社である。

神社画像

[ 一之社号碑 ]

[ 大鳥居・社号碑 ]

[ 社号碑 ]

[ 倉庫 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 銅燈籠 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 井戸 ]

[ 拝殿 ]

[ 拝殿・本殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神崎神社本殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神楽殿 ]

[ 姫宮神社 ]

[ 力石 ]

[ 八幡神社 ]

[ 祈祷待合所 ]

[ 境内社鳥居 ]

[ 鹿島神社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 神明神社 ]

[ 粟島神社 ]

[ 諏訪神社 ]

[ 鳥小屋 ]

[ 神輿庫 ]

[ 八坂神社・八坂神輿庫 ]

[ 社務所・寛保治水碑 ]

[ 御籤掛 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 光天之池・御池社 ]

[ 久伊豆神社 ]

[ 御神木 ]

[ 石碑 ]

コメント