目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

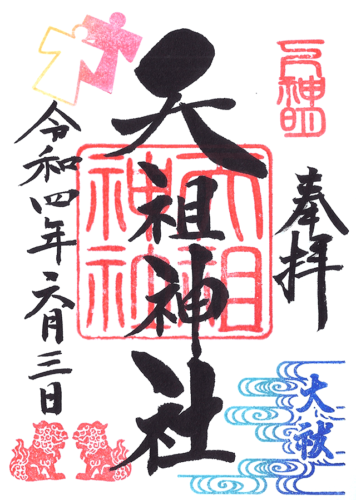

旧下蛇窪村の鎮守の天祖神社

東京都品川区二葉に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下蛇窪村の鎮守。

古くは春日社として創建、その後、蛇窪村が上蛇窪村と下蛇窪村に分村した際に上蛇窪村鎮守「蛇窪神社(上神明天祖神社)」と下蛇窪村鎮守「下神明天祖神社」(当社)に分社した歴史を持つ。

正式名称は「天祖神社」だが、他との区別から「下神明天祖神社」とさせて頂く。

下神明駅の駅名由来にもなった神社。

神社情報

下神明天祖神社(しもしんめいてんそじんじゃ)

御祭神:天照大御神・応神天皇・天児屋根命

社格等:村社

例大祭:9月中旬

所在地:東京都品川区二葉1-3-24

最寄駅:下神明駅・大井町駅・西大井駅

公式サイト:https://shimo-shinmei.jp/

御由緒

由緒沿革

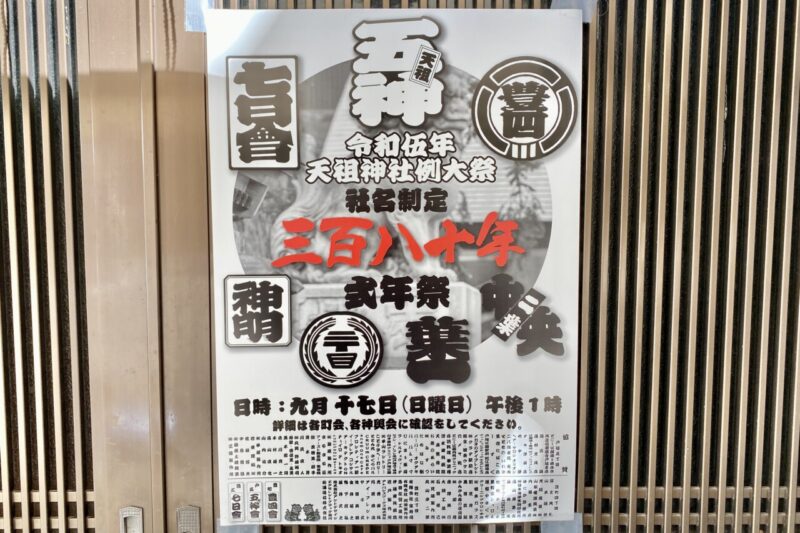

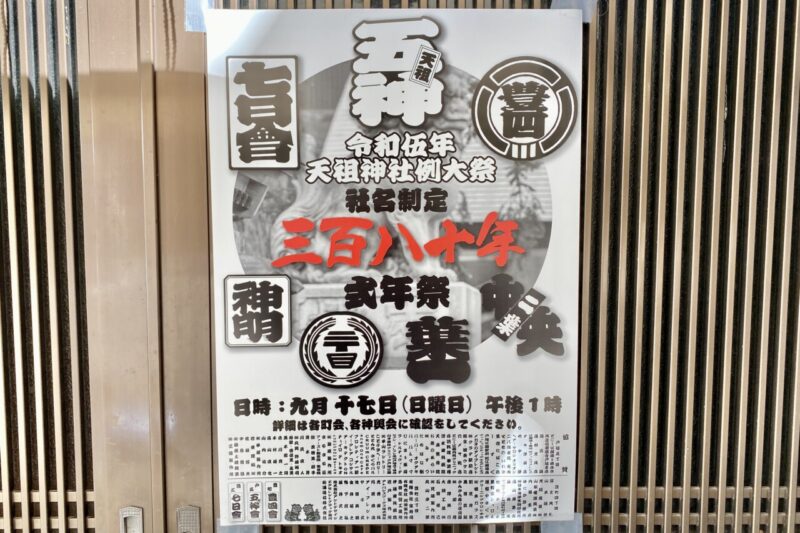

江戸中期に編纂された幕府官撰地誌『新編武蔵風土記稿』には上下の神明社勧請の年暦は不明とある、御神木であるカヤは樹齢600年を超えており社も室町時代には在ったと想される。同風土記稿中の「正保年中改定図」に下神明の元である下蛇窪の記が始めて見られることから正保元年の前年である1643年に上下の村が分かれたとして昭和五十八年に両社で340年祭が斉行され、以降十年毎に式年大祭が行われている。当社が現御祭神を迎え神明社として鎮座したのは分立時に流布していた伊勢・八幡・春日の三神を祀る三社託宣信仰に依る。現在では区内最大の御神木、最大の狛犬、最長の参道などを有し神社を中心に雅楽の稽古が盛んに行われるなど伝統文化継承にも力を入れている。

明治七年四月二日 無格社より村社に昇格

明治四十二年十二月十二日 無格社稲荷社が境内に併合

昭和四十七年四月八日 現御社殿建立

由緒追記

平成三十一年正月 検証途中ではあるが重要事項と考え追記する

昨年、氏子有志歴史研究会が村や当社の興りについての検証経過を公表。それに依ると十五世紀に藤原秀郷の末裔を頭とする一族が常陸国より遣わされて此の地を開墾。村の東高台に先祖神・天児屋根命を祀る社を建てたとの伝えが子孫の家に残る等、様々な事柄が判明。依って当社の元は春日社で江戸初期に天照大神と応神天皇を迎え神明社となったと考えられる。現在も品川歴史館主導で氏子内旧家に伝わる古文書の調査が進められている。(境内の掲示より)

歴史考察

藤原秀郷の末裔が開墾・春日社として創建

社伝によると、創建年代は不詳。

但し、近年の調査により室町時代(15世紀)に「春日社」として創建されたと推測されている。

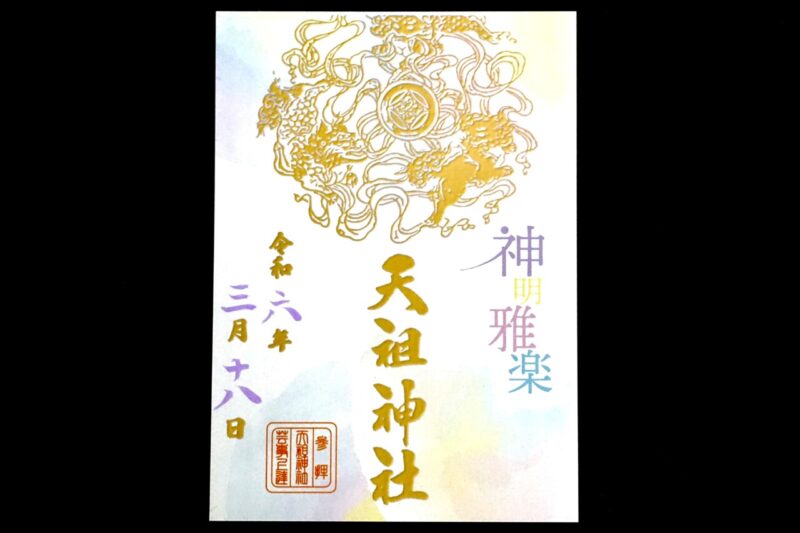

室町時代の15世紀、藤原秀郷の末裔を頭とする一族が常陸国(現・茨城県)より移住し当地を開墾。

平安時代中期の貴族・武将。

近江三上山に伝わる百足退治伝説で知られ、また平将門を討った人物と伝わる。

末裔は源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁として関東圏を支配する多くの武家を輩出した。

蛇窪村の東高台に先祖神・天児屋根命を祀る社を建立。

これが当社の起源で「春日社」として創建したと見られている。

春日権現・春日大明神とも呼ばれた春日信仰の神の一柱。

中臣氏の祖神であり、中臣鎌足を祖とする藤原氏の氏神として信仰された。

古くは「神明社(天祖神社)」ではなく、「春日社」であった事が最新の調査で判明。

蛇窪村が上下に分村し鎮守も分立・神明社となる

当社とは別に蛇窪村には古くから天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る「神明社」が鎮座。

村の鎮守として崇敬を集めていた。

正保年間(1644年-1647年)、蛇窪村が上蛇窪村・下蛇窪村に分村。

村の鎮守であった「神明社」が、上蛇窪村鎮守として「蛇窪神社(上神明天祖神社)」、下蛇窪村鎮守として「下神明天祖神社」(当社)に分かれたとされる。

最新の調査から見るに、古くは当地に「春日社」が創建。

村の分村に合わせて、村の鎮守であった「神明社」の神(天照大御神・応神天皇)を古くから当地にあった「春日社」(天児屋根命)に合祀。

以降は「神明社」として下蛇窪村の鎮守となったと推測できる。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下蛇窪村)

神明社

除地四畝二十三歩。村の東の方にあり。本社は六尺に九尺。拝殿二間に二間半。村の鎮守なり。勧請の年代をしらず。祭礼九月十六日。東光寺持なり。

下蛇窪村の「神明社」と記されているのが当社。

村の東にあり、下蛇窪村の鎮守である事が記されている。

創建年代は不詳とある。

別当寺は「東光寺」(現・品川区二葉1丁目)であった。

明治以後の歩みと戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列している。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、中延村・戸越村・小山村・上蛇窪村・下蛇窪村と谷山村飛地が合併し、平塚村(後の荏原町)が誕生。

当地は平塚村下蛇窪となる。

明治四十二年(1909)、稲荷社が境内に併合。

『新編武蔵風土記稿』に記されていた稲荷社の事で、当時から当社に隣接していた。

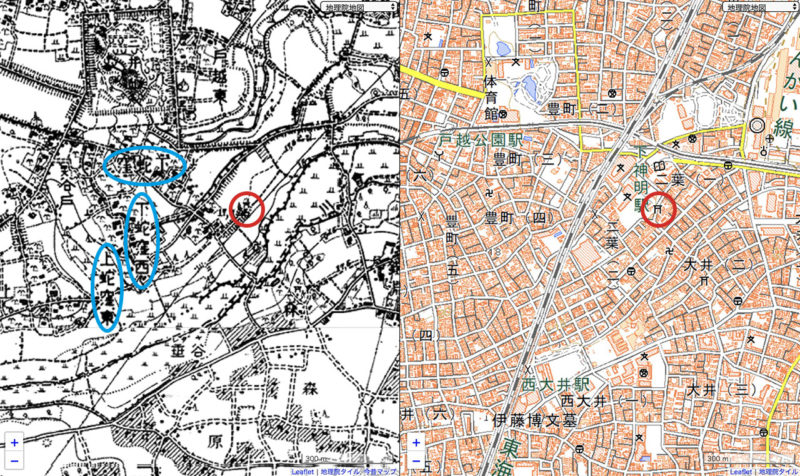

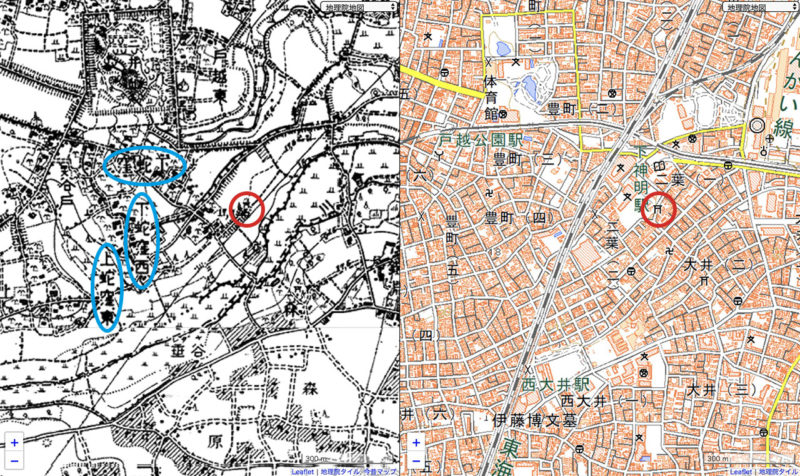

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座しているのが分かる。

明治の地図には「上蛇窪」「下蛇窪」というように、蛇窪の名が残っている。

当地一帯が古くから「蛇窪」と呼ばれ、それが昭和初期までは続いていた。

蛇窪の地名廃止と下神明駅の駅名由来

昭和二年(1927)、現在の大井町線が開業。

現在の「下神明駅」は、開業当時は「戸越駅」という名で開業。

現在の「戸越公園駅」は、昭和二年(1927)の開業時には「蛇窪駅」という名で開業。

昭和十一年(1936)には現在の「戸越公園駅」に改称されたものの、当地が蛇窪として浸透していた事がよく分かるエピソード。

昭和七年(1932)、荏原区が成立する際に、上蛇窪・下蛇窪はそれぞれ上神明町・下神明町へ改称され、当地は下神明町となる。

同年、町会議員が以下のような建議書を提出している。

荏原町大字『上蛇窪』『下蛇窪』と公称せる字名称を改称せんとす。

蛇窪のような都市には相応しくない地名は、蛇を嫌う国民性から不適当のため、東京市に編入される機会に改名を希望する。

結果、町議会によって蛇窪の地名は消滅し町名が変更された。

神明の町名はそれぞれに「天祖神社(旧・神明社)」があったため、縁起のよい名前をつけたという事になるのだろう。

昭和十一年(1936)、旧「戸越駅」が「下神明駅」に改称。

下神明駅は地域の鎮守であった当社に由来して改称された。

当時は下蛇窪を下神明町と改称したばかりで駅名変更もそうした事情による。

上述したように「蛇窪駅」も「戸越公園駅」に改称されたため、現在は蛇窪の地名は残っていない。

戦後の再建・雅楽への力も入れる

昭和四十八年(1973)、社殿を再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

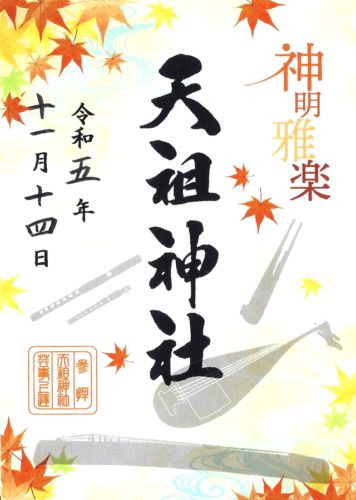

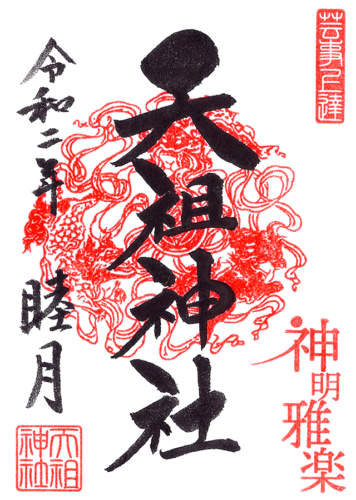

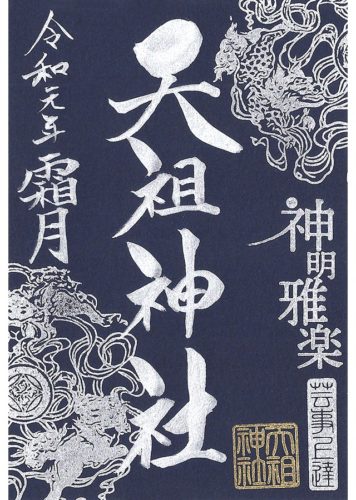

近年では雅楽へ取り組みに力を入れている。

雅楽道友会の協力を得て社務所などで稽古、更には地域などで雅楽鑑賞会を開催。

2018年6月からは、当社境内にて「神明雅楽」を定期的に開催し好評を博している。

境内案内

四間通り沿いの住宅街に鎮座・長い参道

下神明駅からやや南下した住宅街に鎮座。

道路幅員が約4間(7.2メートル)あったところから、地域の人々に四間通りと呼ばれた。

一之鳥居を潜ると比較的長い参道。

二之鳥居手前、両脇に狛犬。

参道を進むと二之鳥居。

珍しい手押しポンプ式手水舎

二之鳥居を潜って左手に珍しい手水舎。(2023年に新しいポンプに改修済み)

水盤はよく見ると亀の形。

江戸時代の石灯籠・品川区内最大の大きな狛犬

参道途中に一対の石灯籠。

社殿の前には二対の大きな狛犬。

戦後に再建された神明造の社殿

参道の正面に拝殿。

拝殿前は季節や神事に応じて整備。

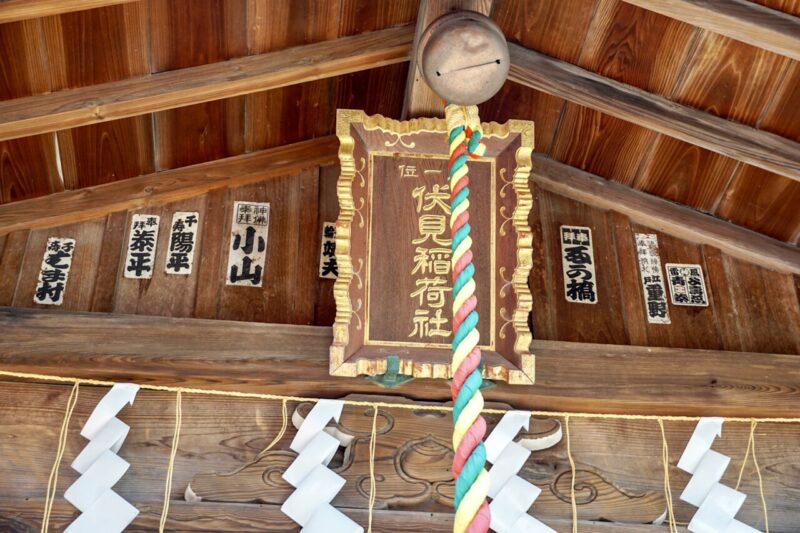

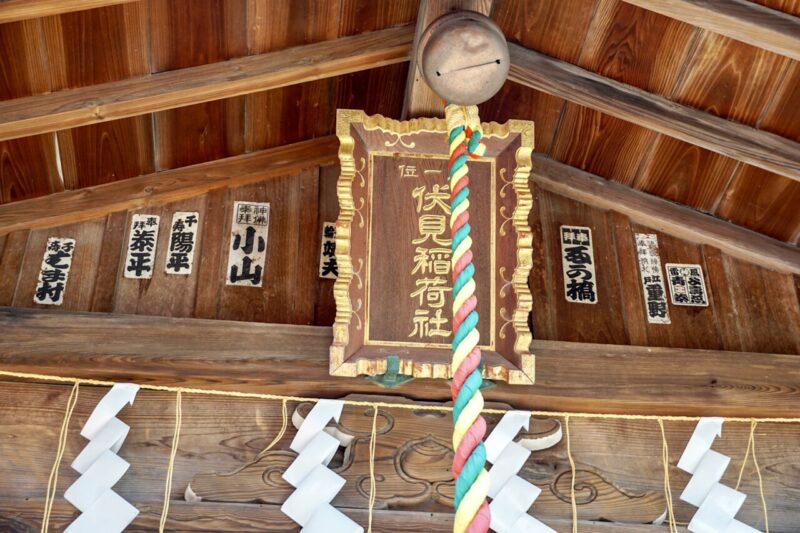

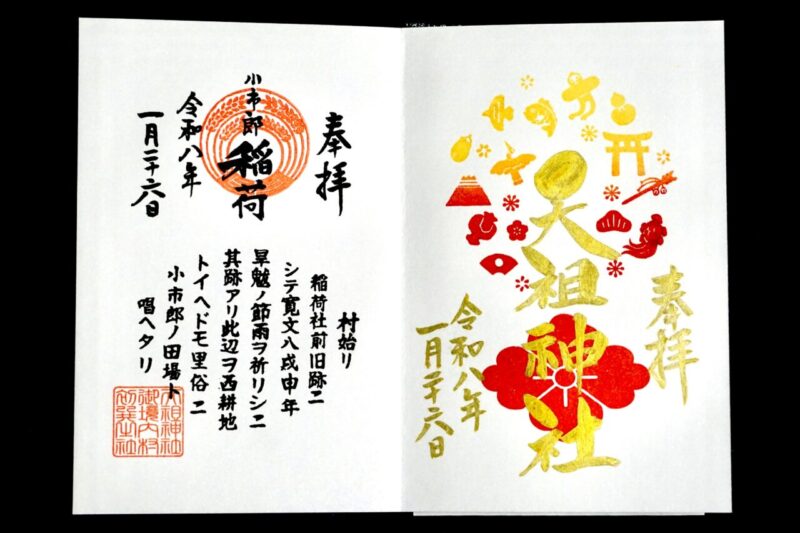

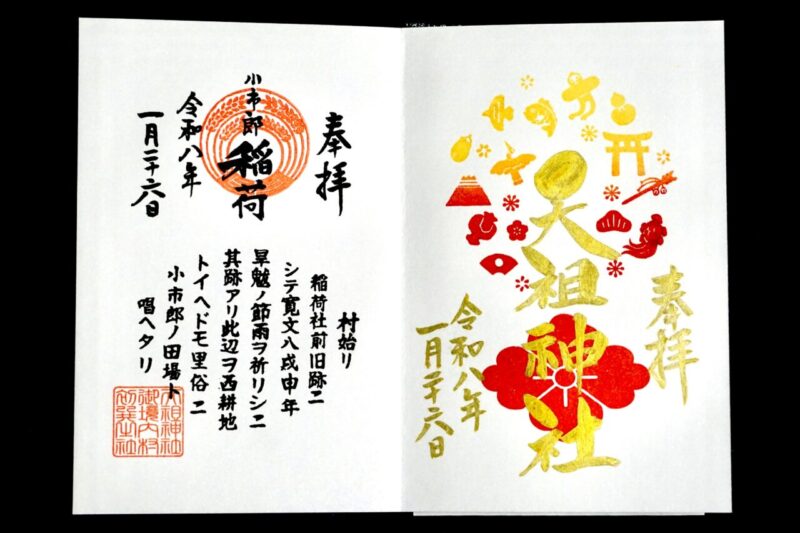

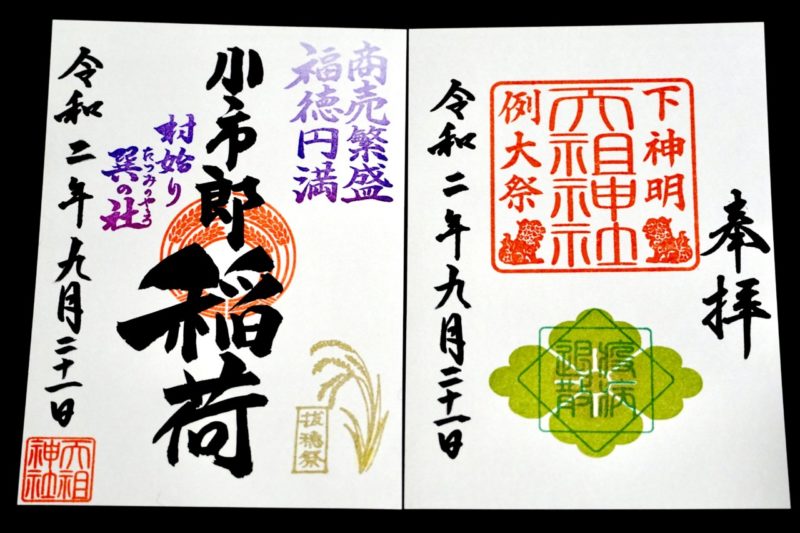

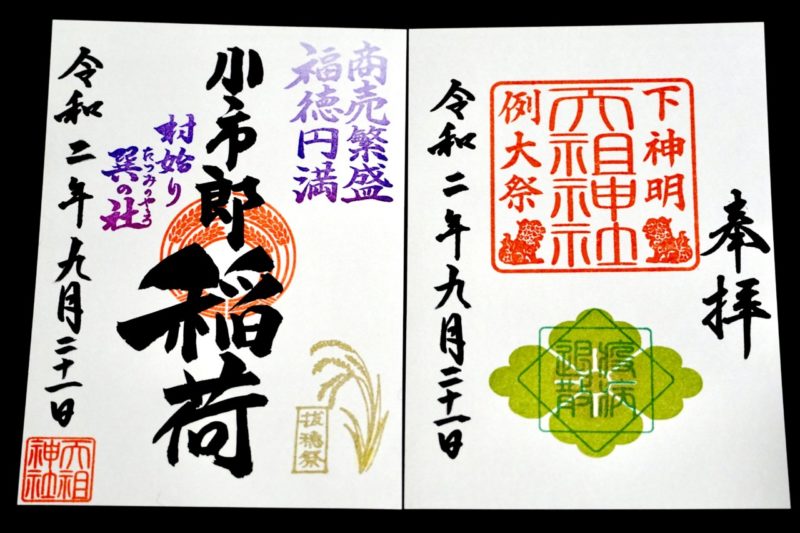

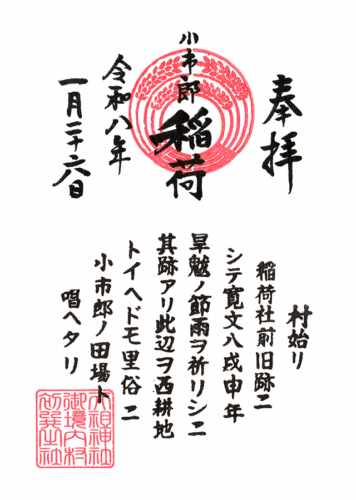

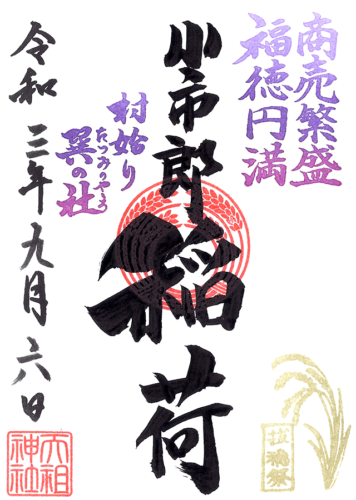

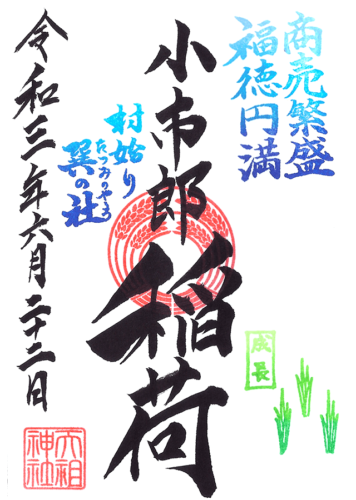

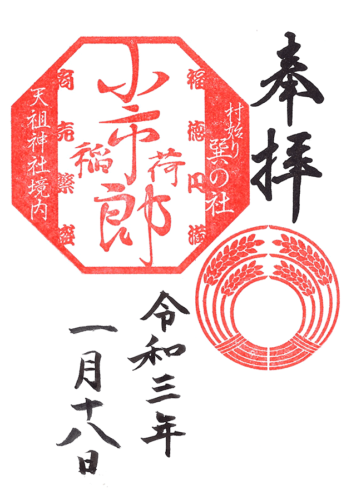

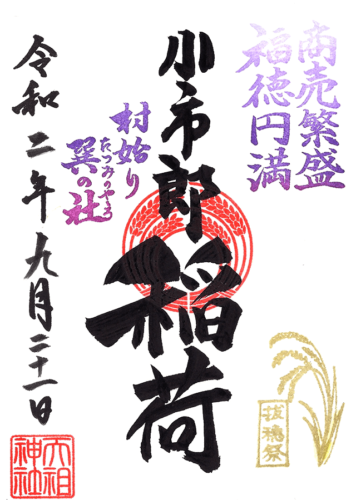

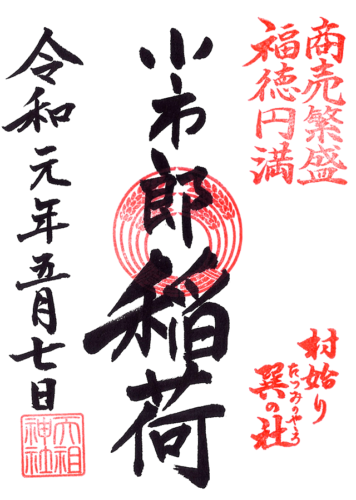

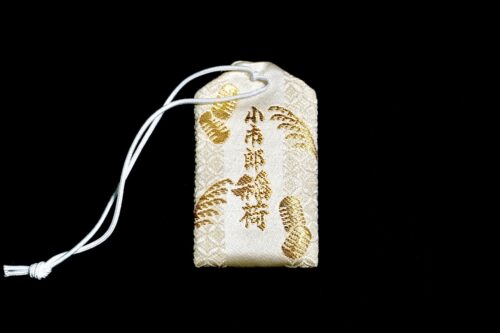

境内社の小市郎稲荷社

社殿の左手に境内社の小市郎稲荷社。

元の鎮座地である立会川緑(現・二葉2-4付近)には近年まで鳥居と小祠が残されていたが2025年末に石碑は当社へ移転。

樹齢600年以上の御神木・斎田など

小市郎稲荷社の右手には斎田が整備。

小市郎稲荷社の手前には石碑。

境内左手には御神木である榧(かや)の大木。

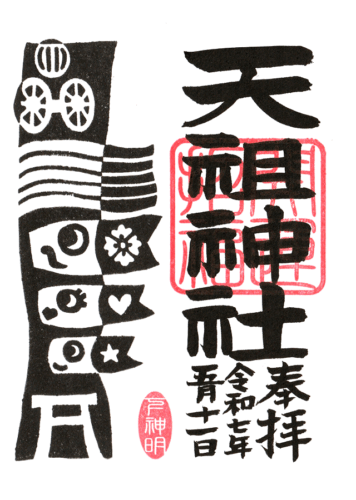

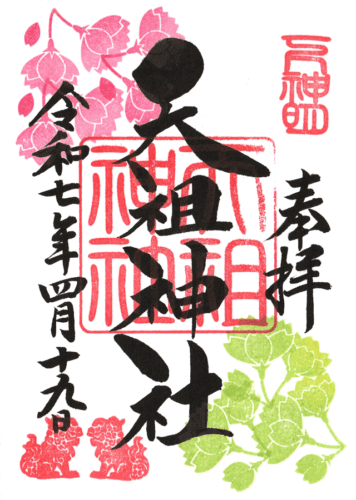

御朱印・復刻御朱印・限定御朱印など

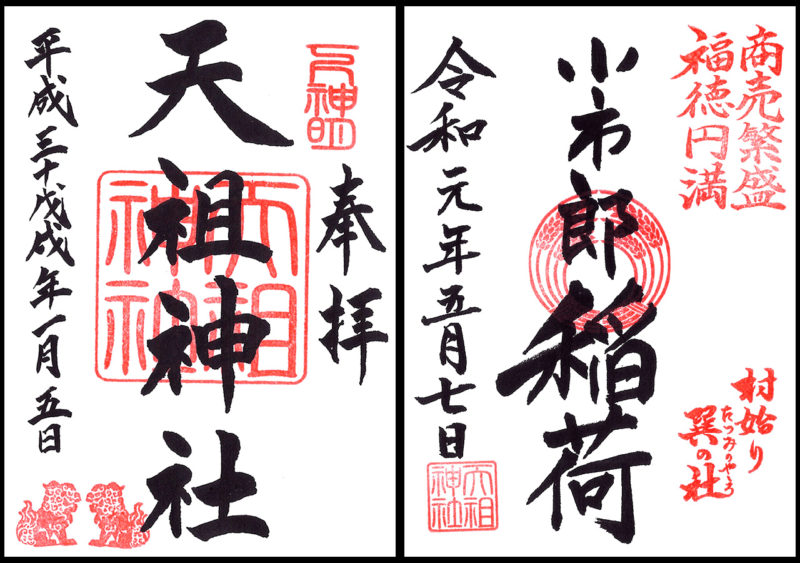

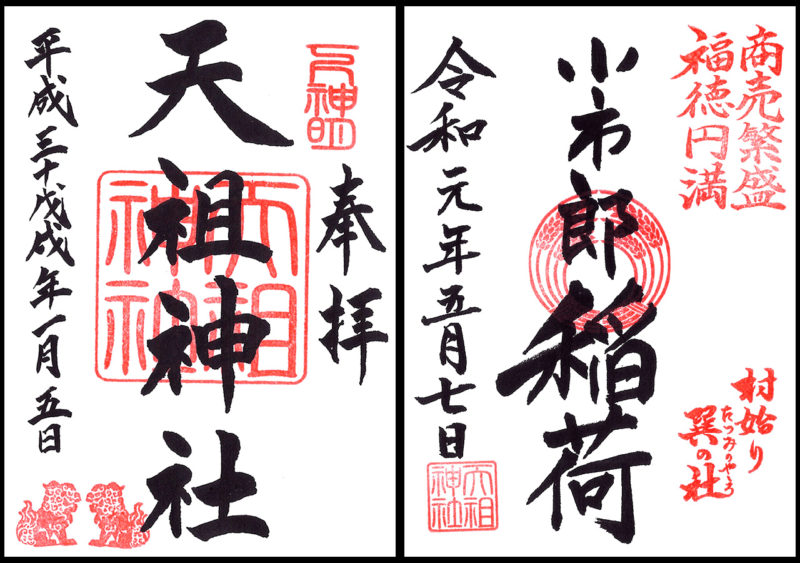

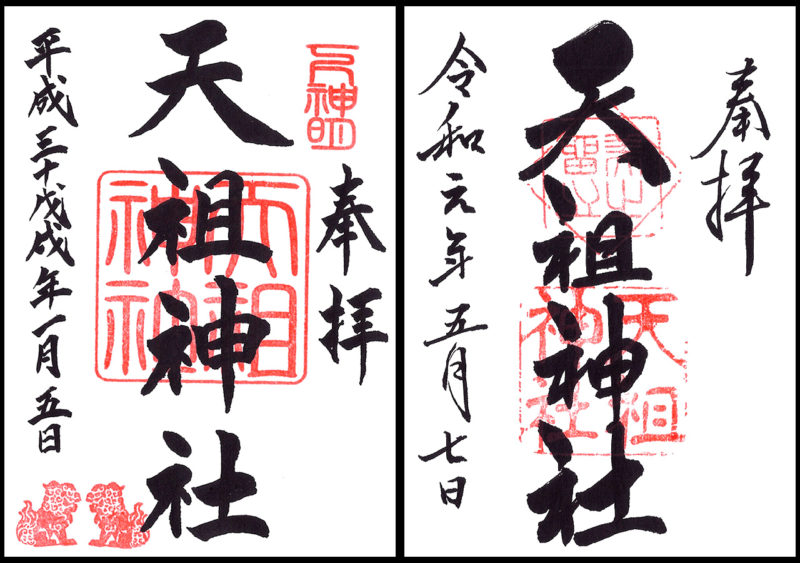

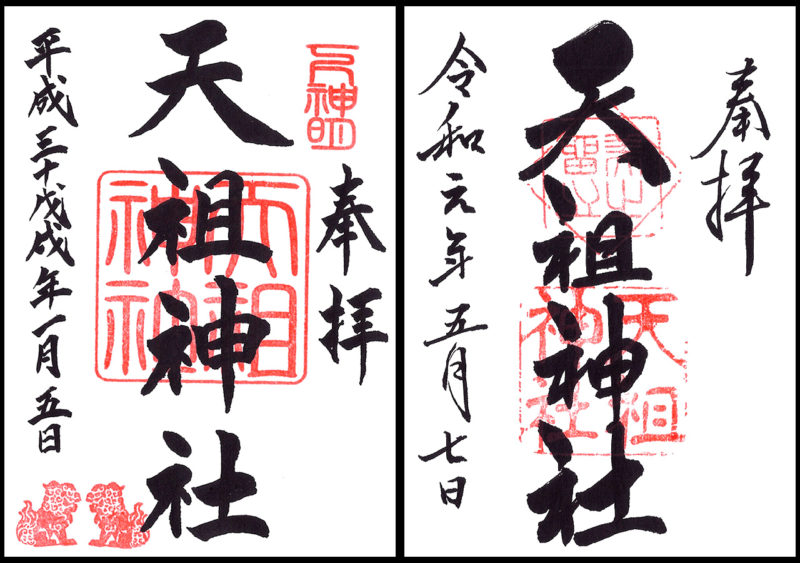

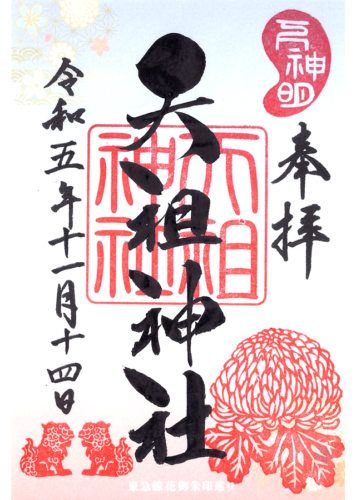

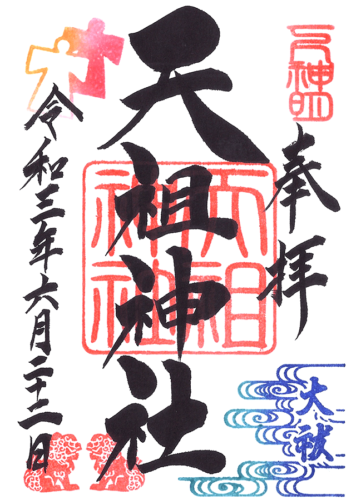

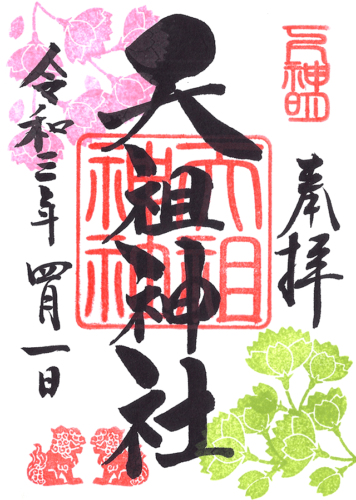

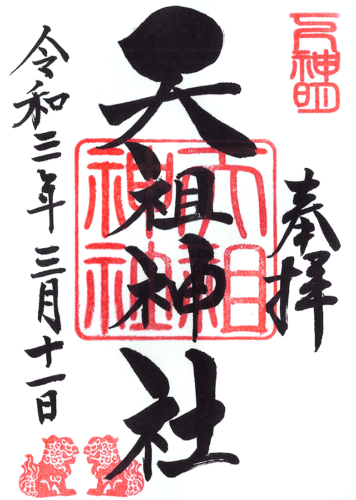

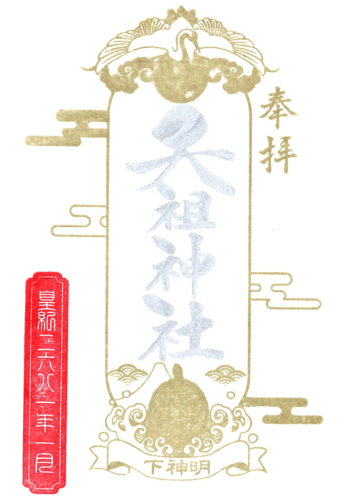

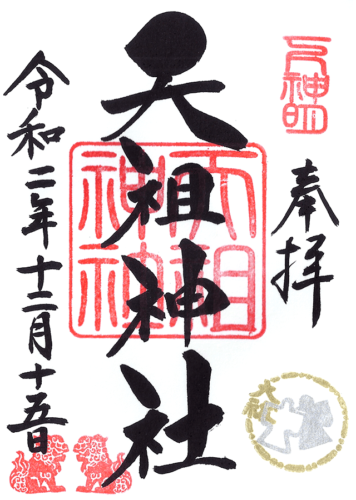

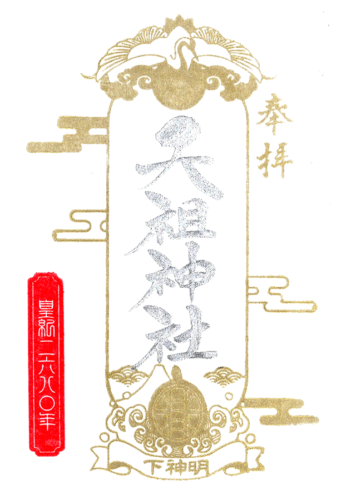

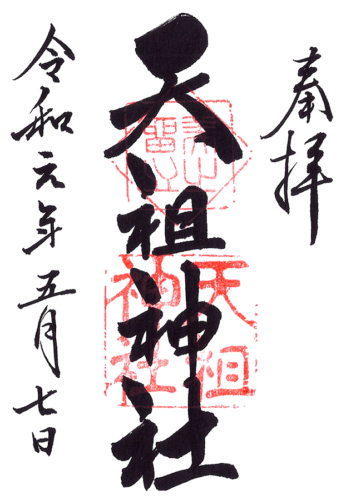

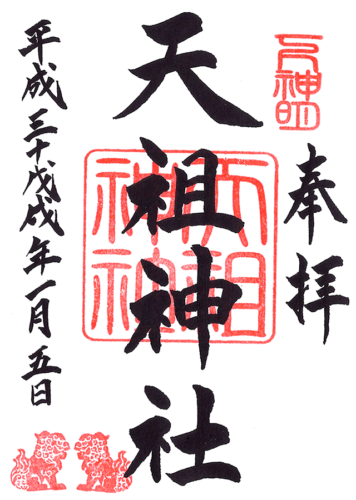

現在は通常御朱印が2種類。

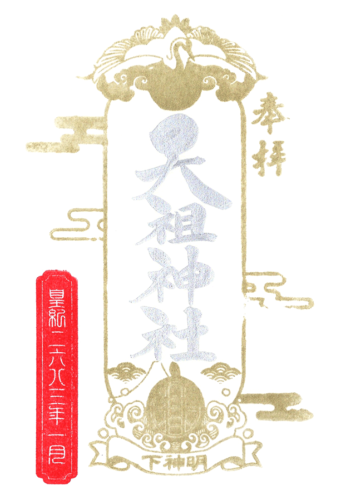

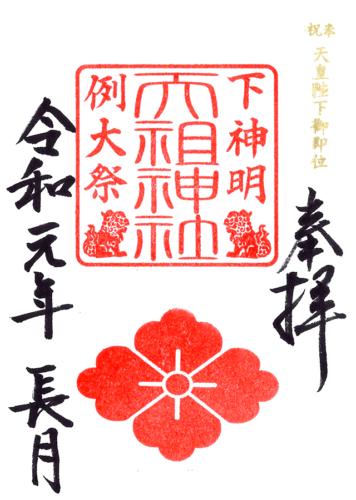

令和元年(2019)には令和奉祝で「復刻御朱印」を授与。

2020年の正月には特別御朱印を授与。

例大祭などの祭事に応じて御朱印も用意。

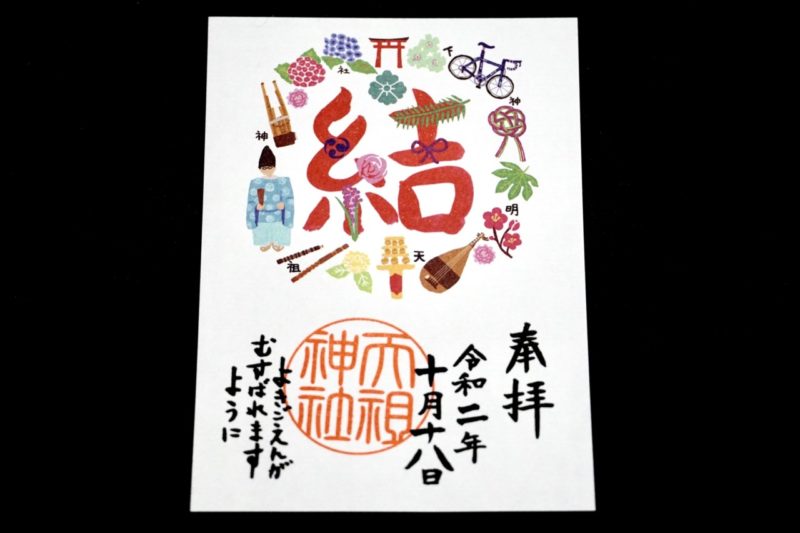

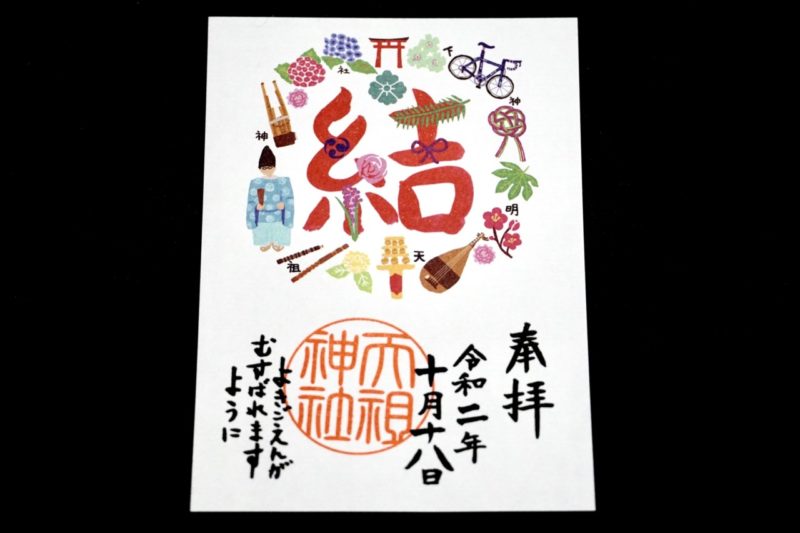

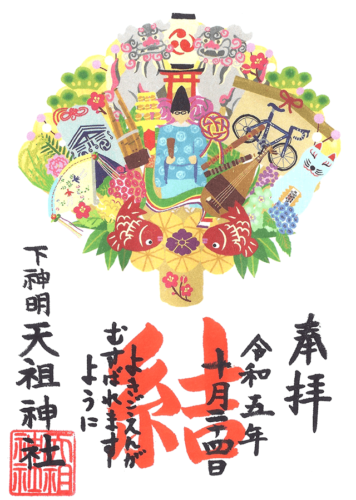

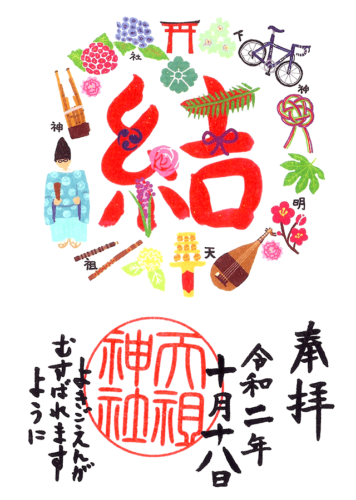

2020年10月17日・18日には「えんむすび縁日」を開催。(以後毎年開催)

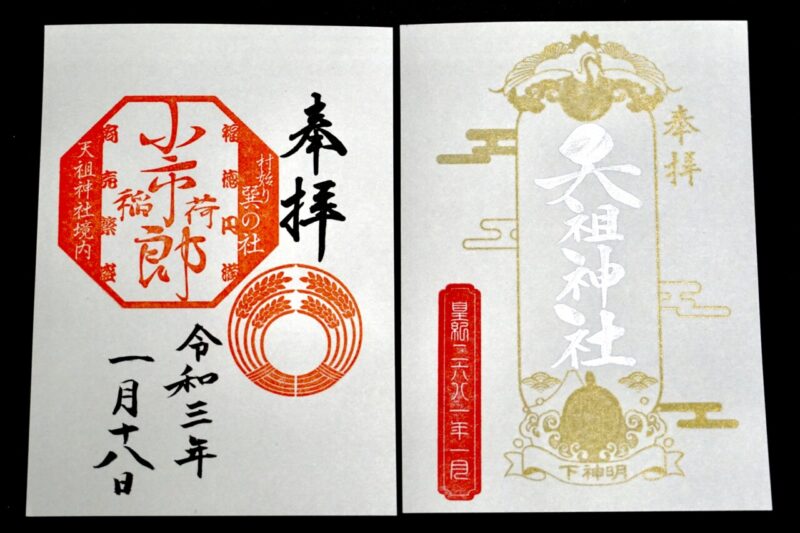

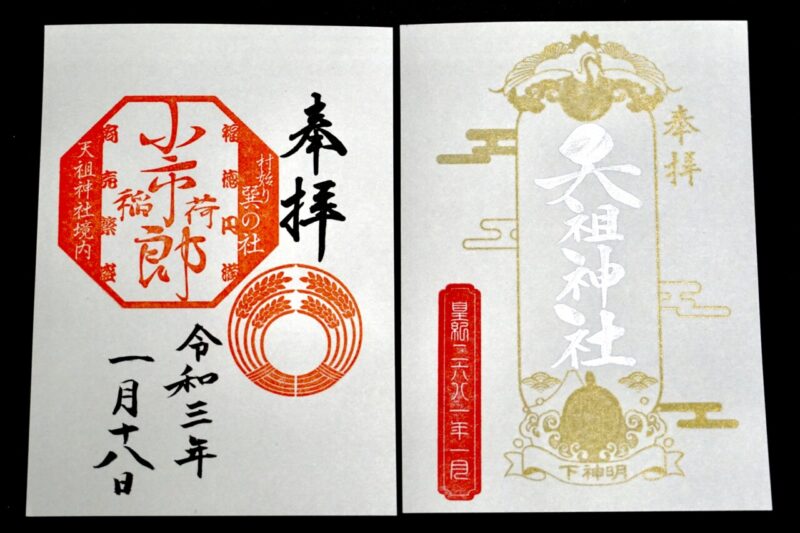

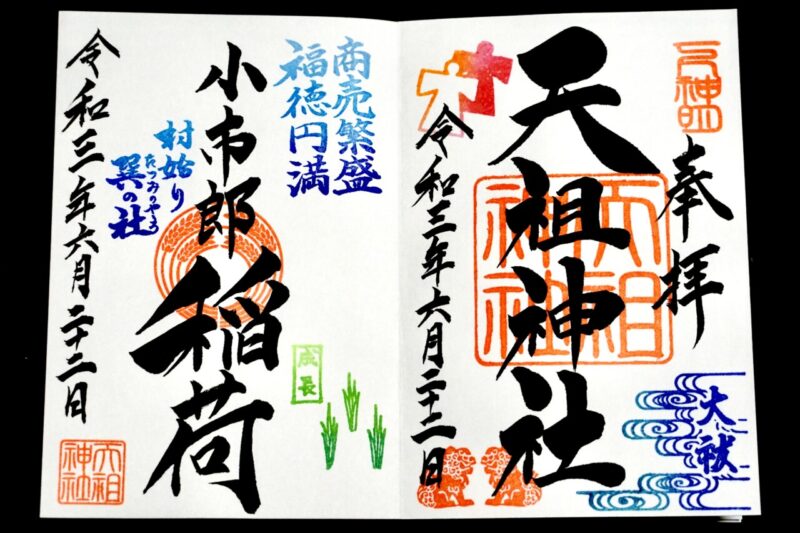

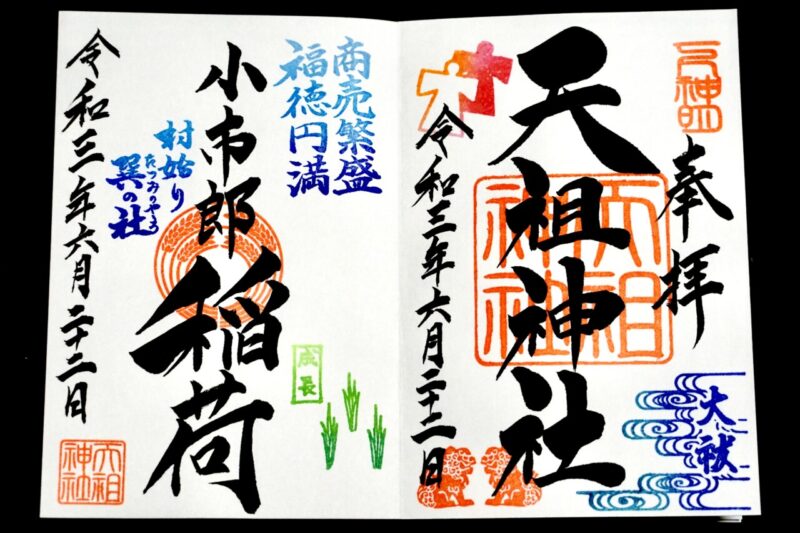

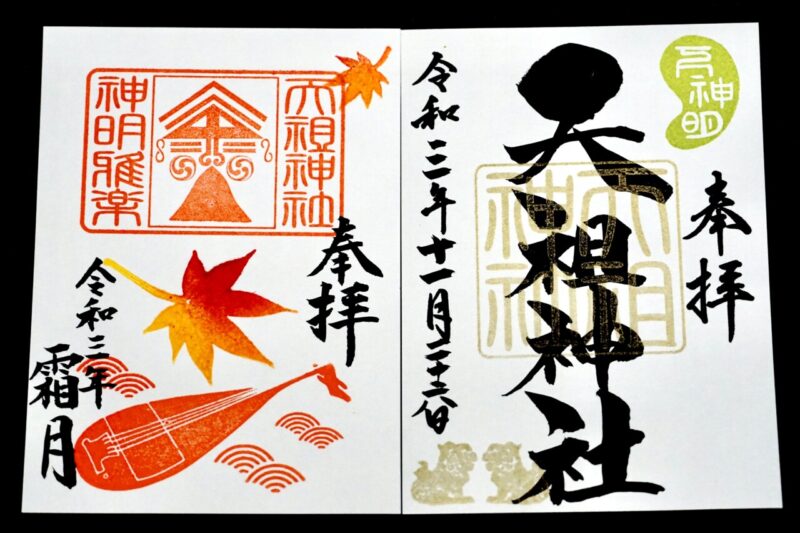

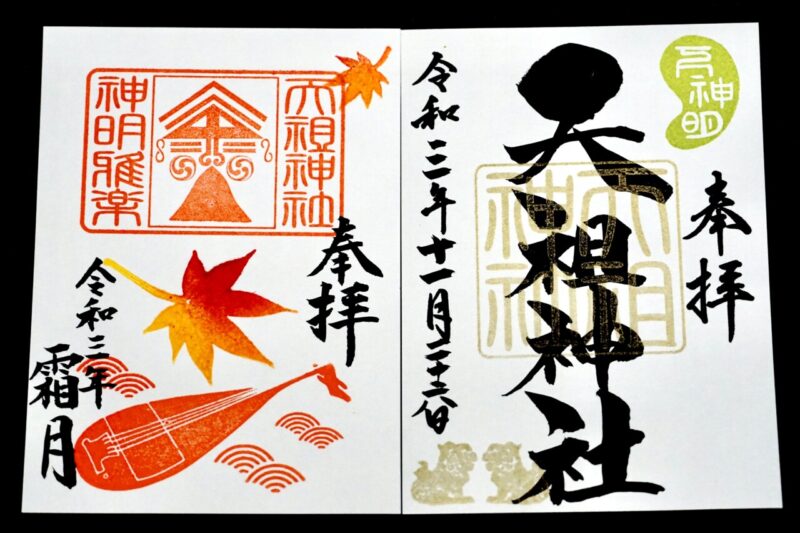

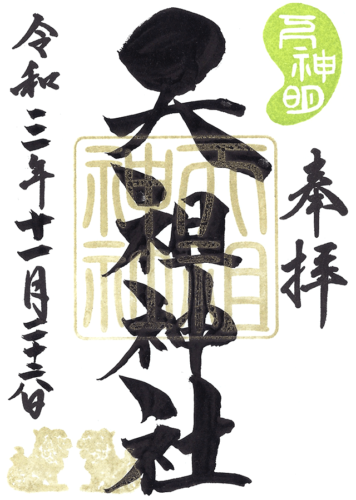

2021年に頂いたお正月特別御朱印と小市郎稲荷社の御朱印。

2021年4月には桜に合わせた御朱印も。

2021年6月に頂いた夏越大祓の御朱印。

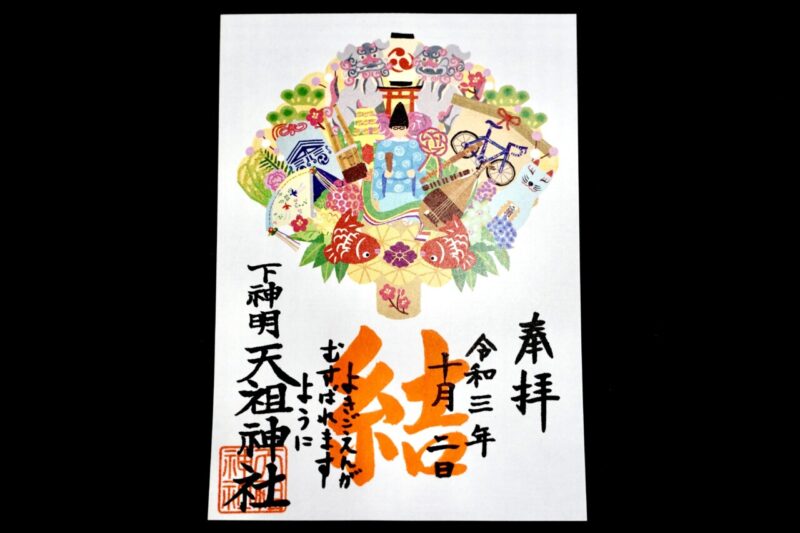

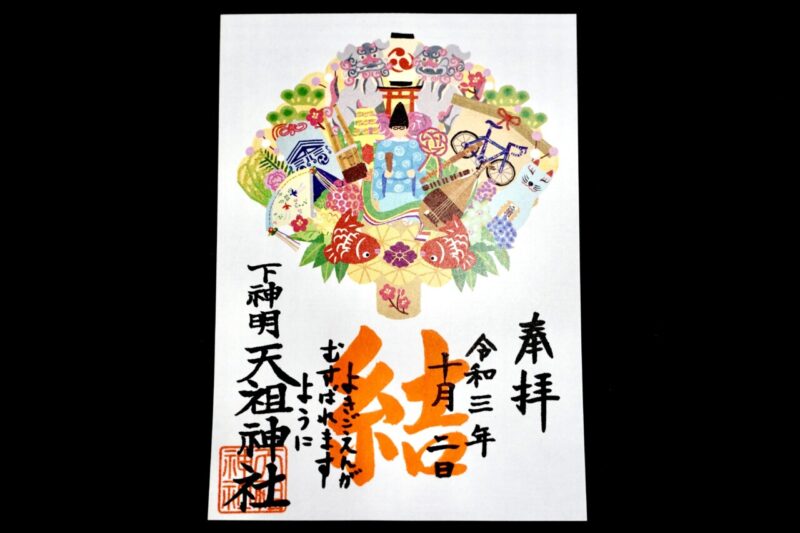

2021年10月中に頂けた「結御朱印」。(以後毎年10月に授与)

2021年11月には近くの焼き菓子屋「Lily queue(リリークゥ)」とのコラボ御朱印を授与。

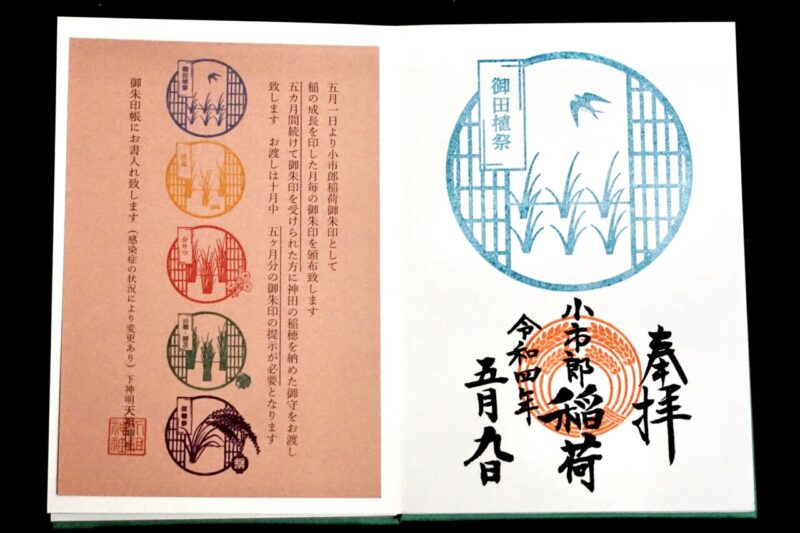

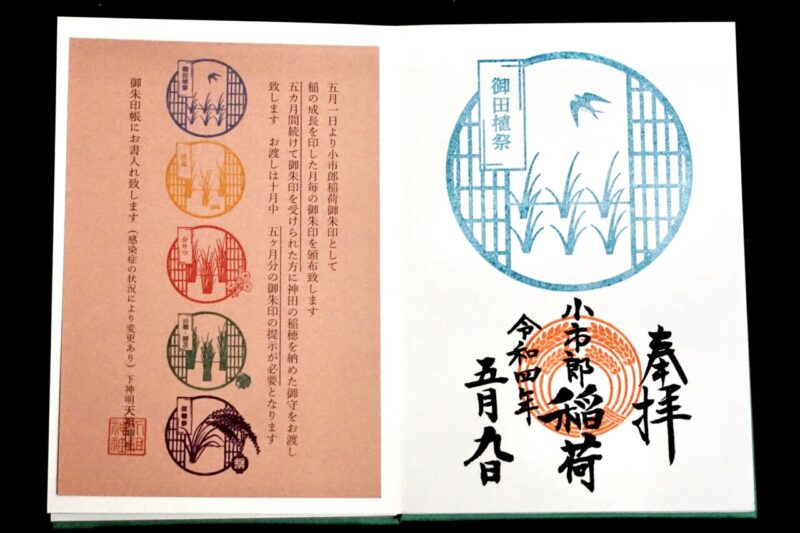

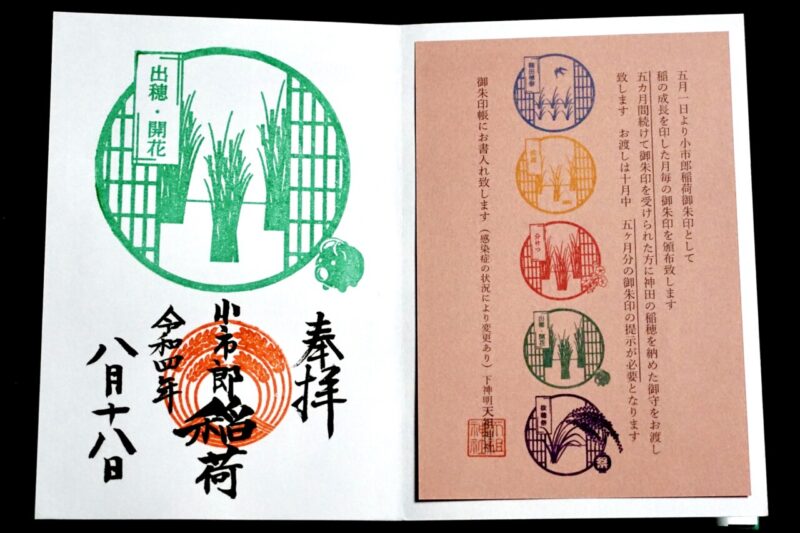

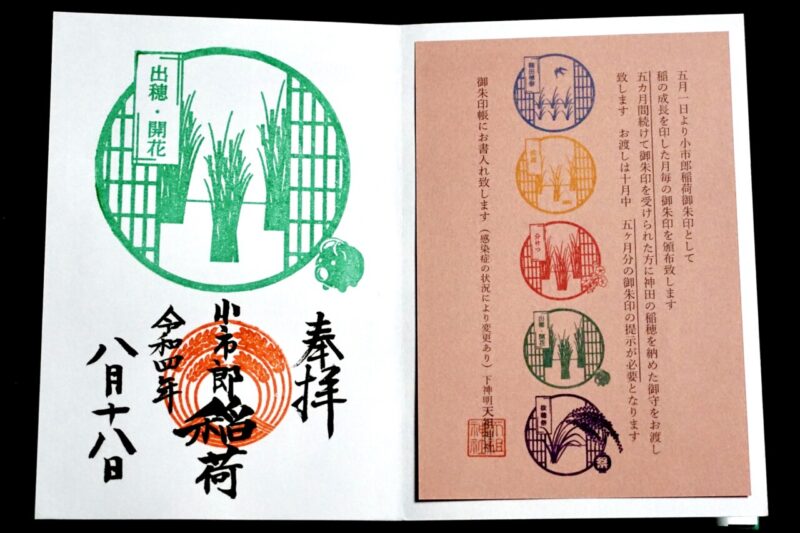

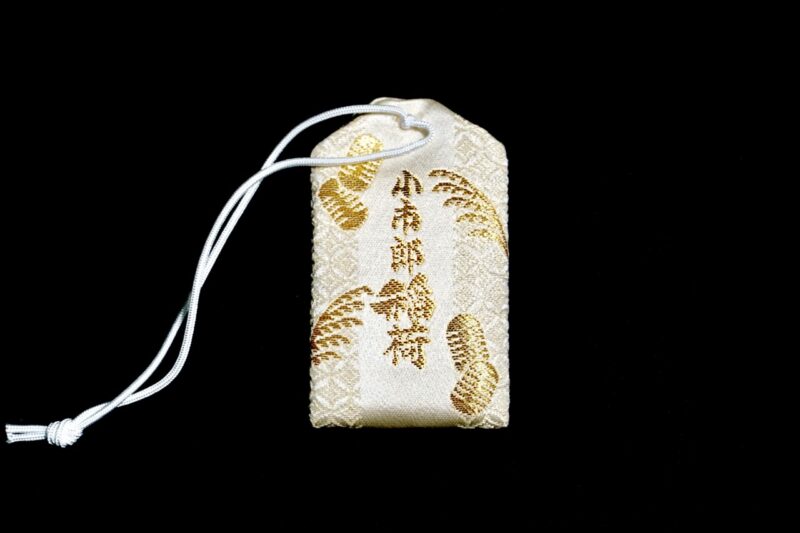

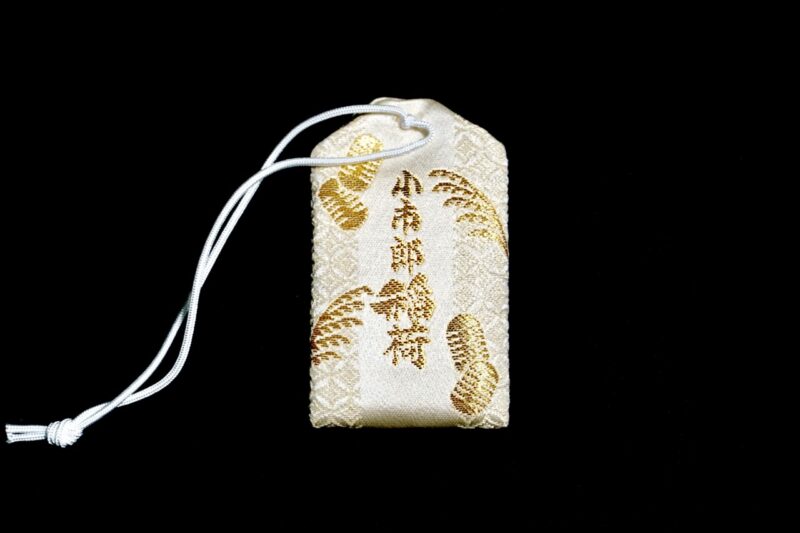

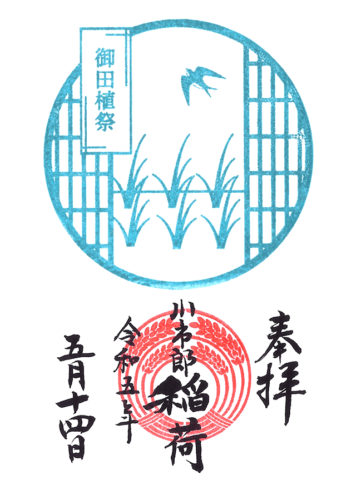

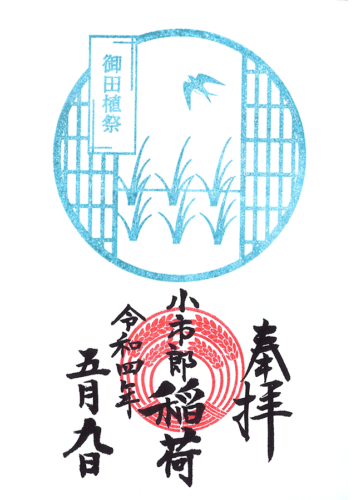

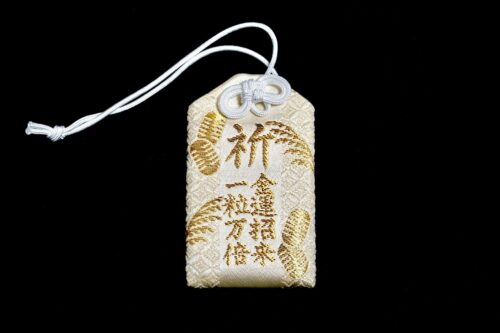

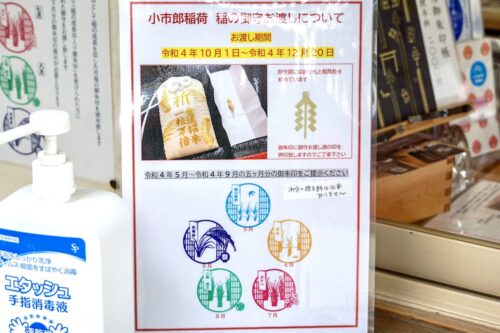

小市郎稲荷社・稲の成長御朱印・稲の御守

小市郎稲荷社の横には斎田。

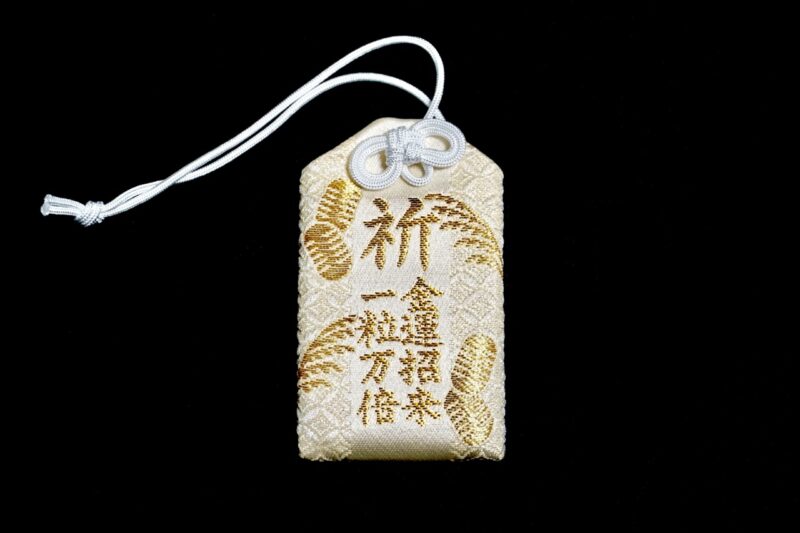

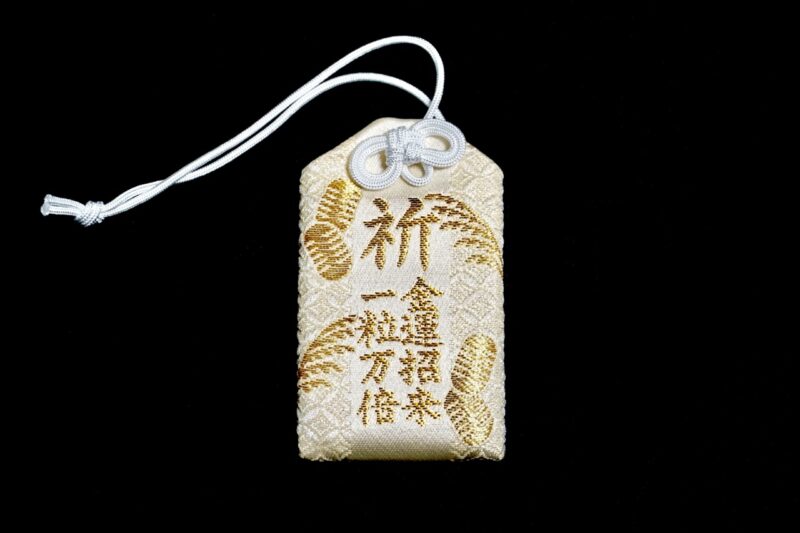

5月-9月までの5ヶ月分の全ての稲の成長御朱印を頂くと収穫した稲穂を入れた御守を頂ける。

2022年より開始で2023年も実施。

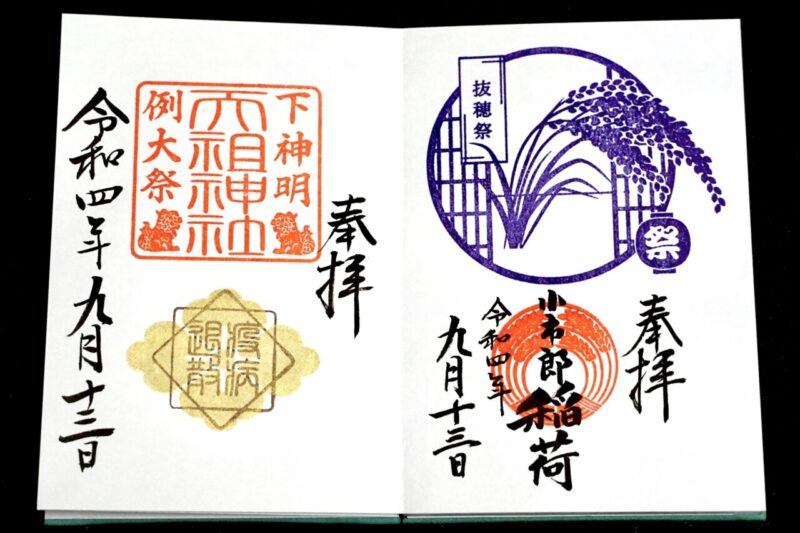

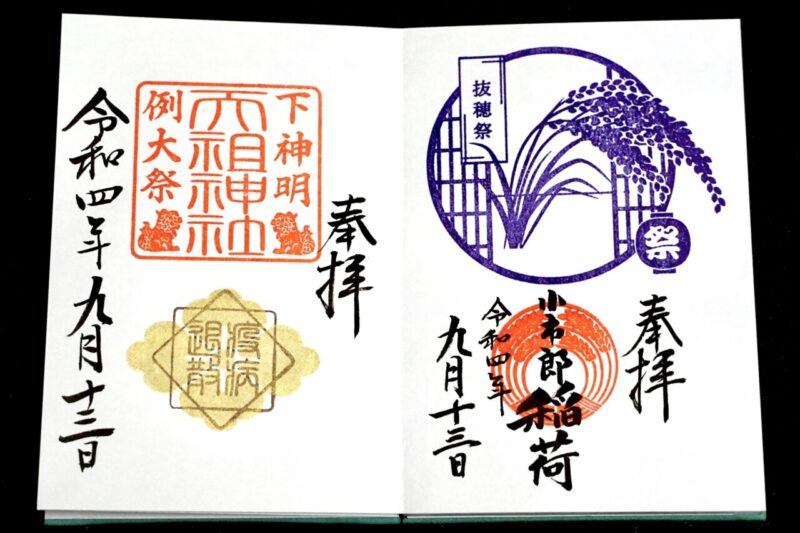

こちらが稲の成長御朱印。

5ヶ月分の全ての御朱印を頂いた人のみ頂ける稲の御守。

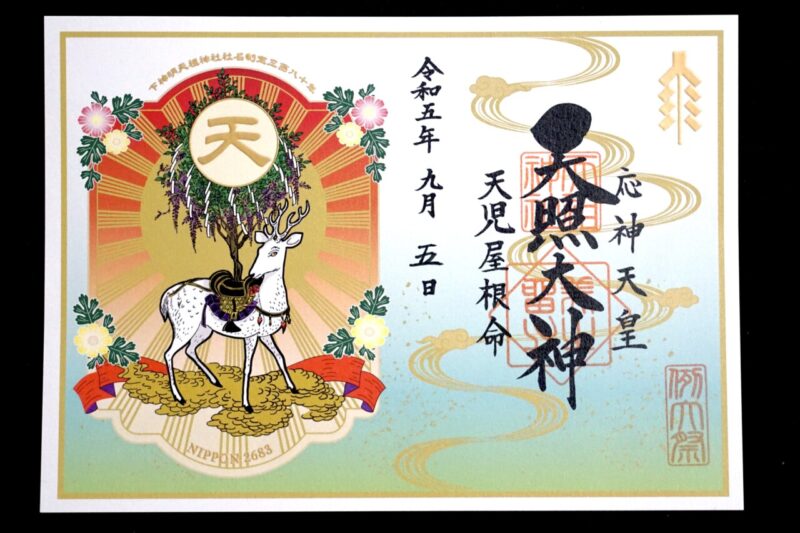

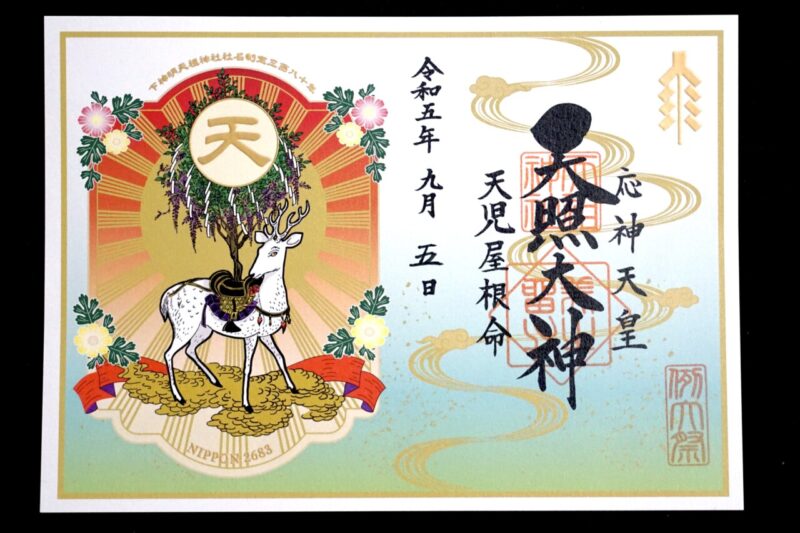

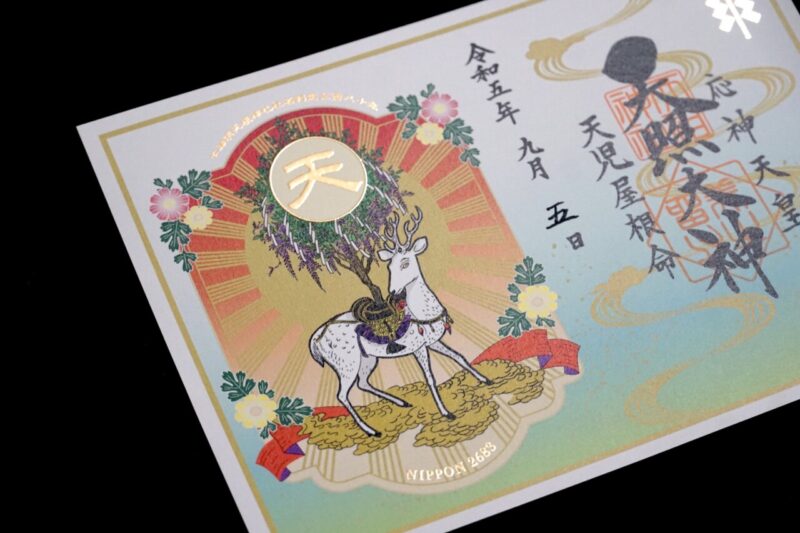

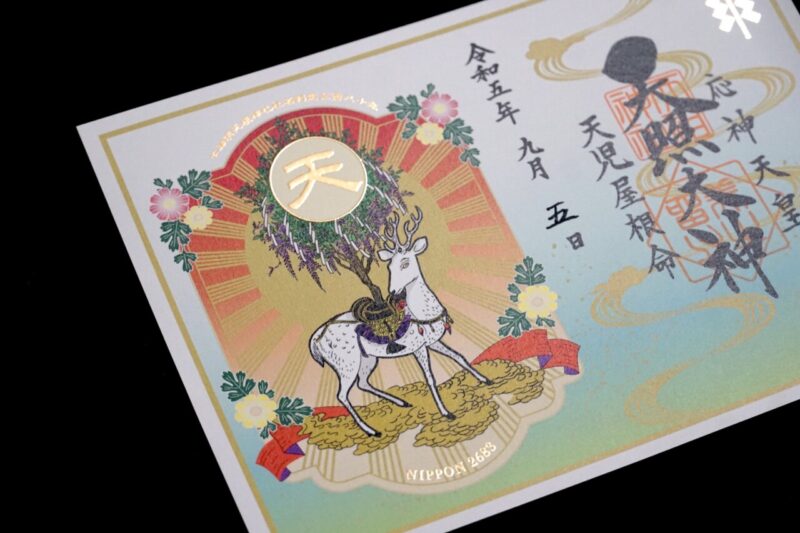

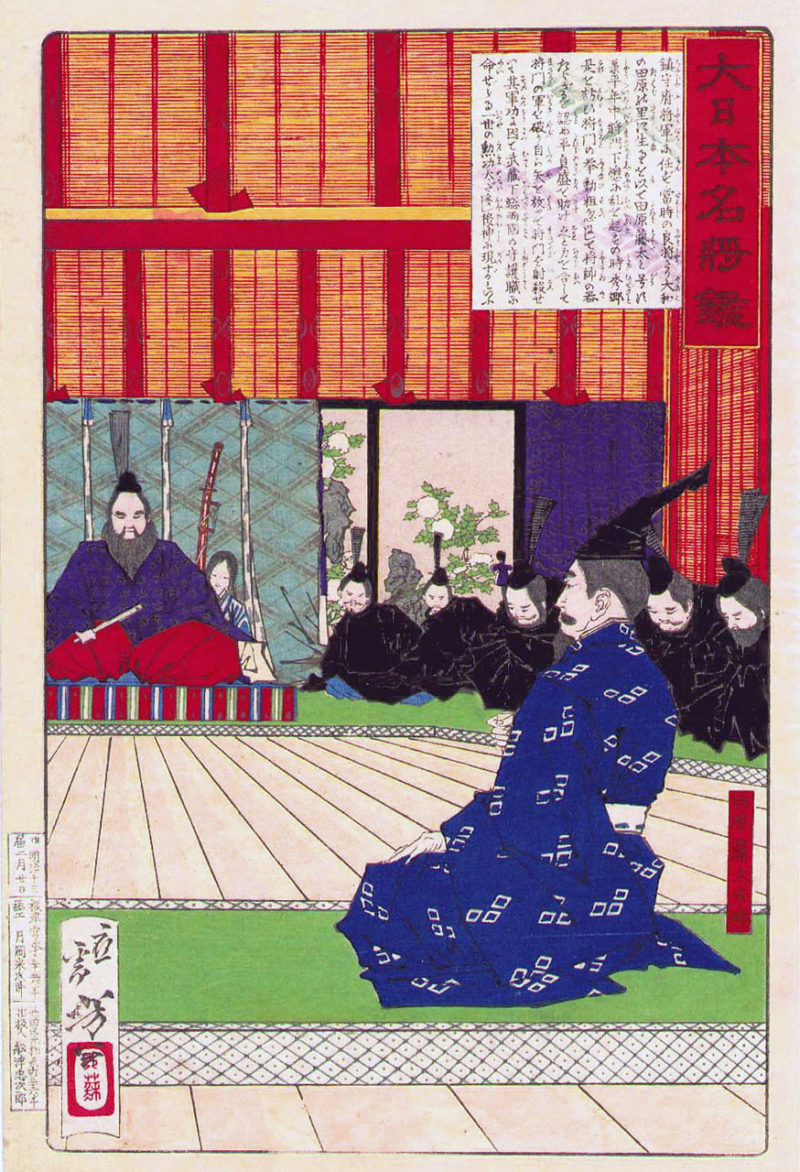

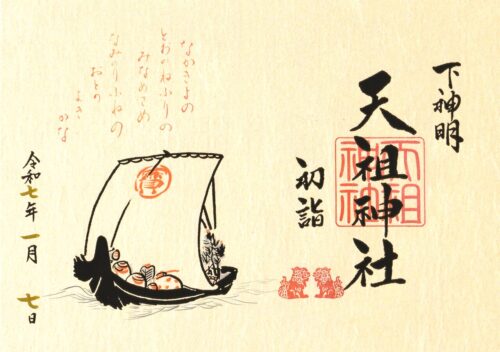

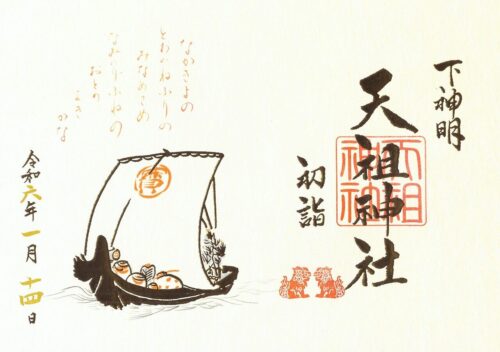

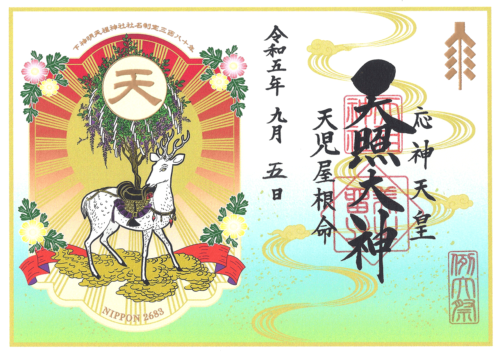

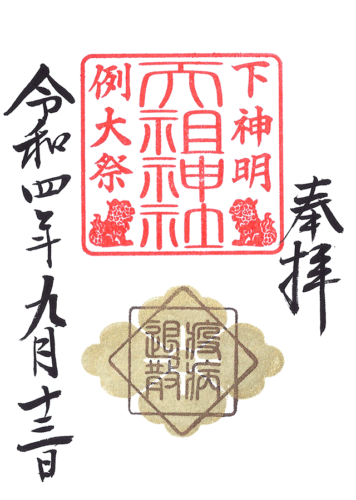

2023年限定例大祭御朱印・2024年お正月御朱印

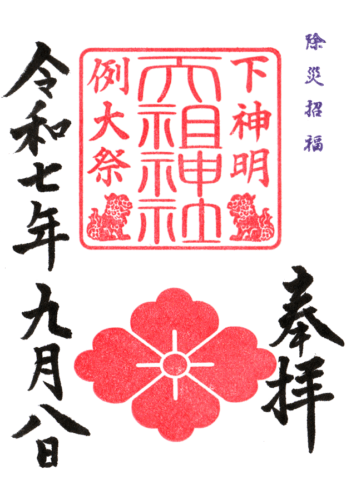

2023年の例大祭(9月16日・17日)は社名制定380年記念の例大祭。

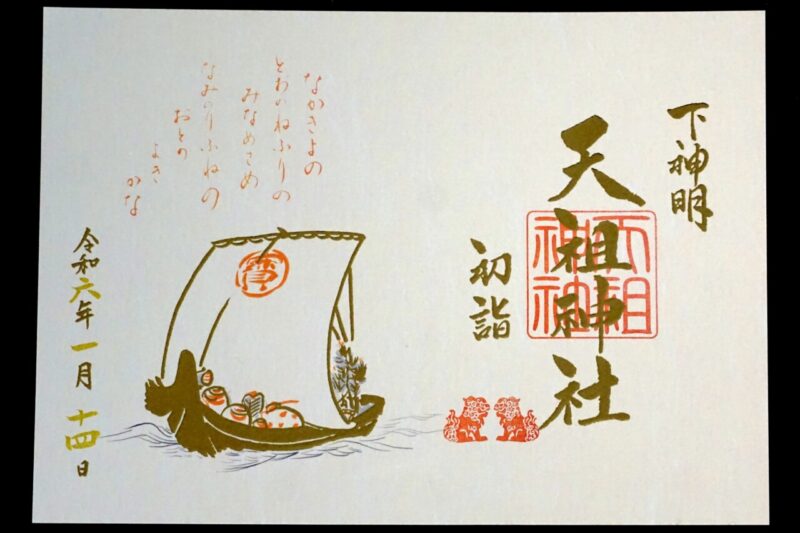

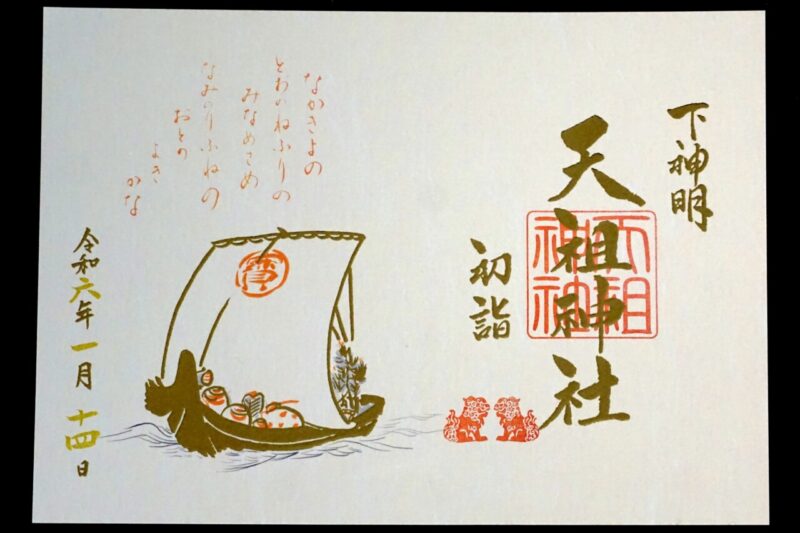

2024年1月にはお正月特別御朱印を授与。(2025年も同じもの)

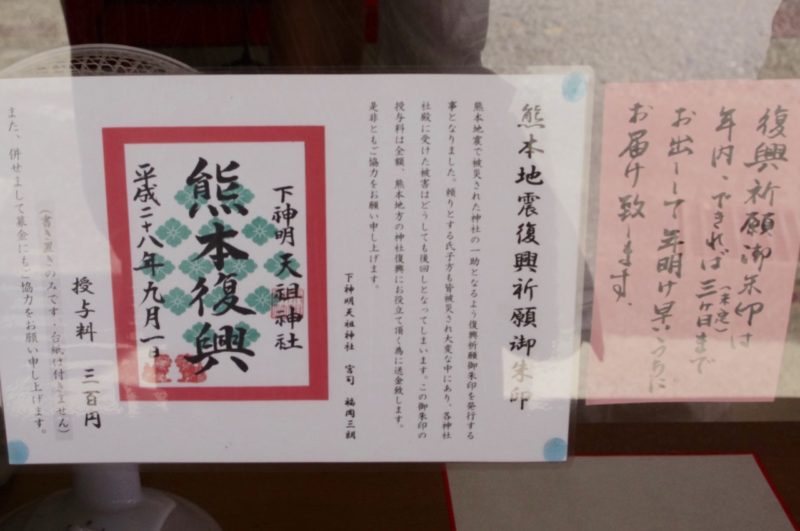

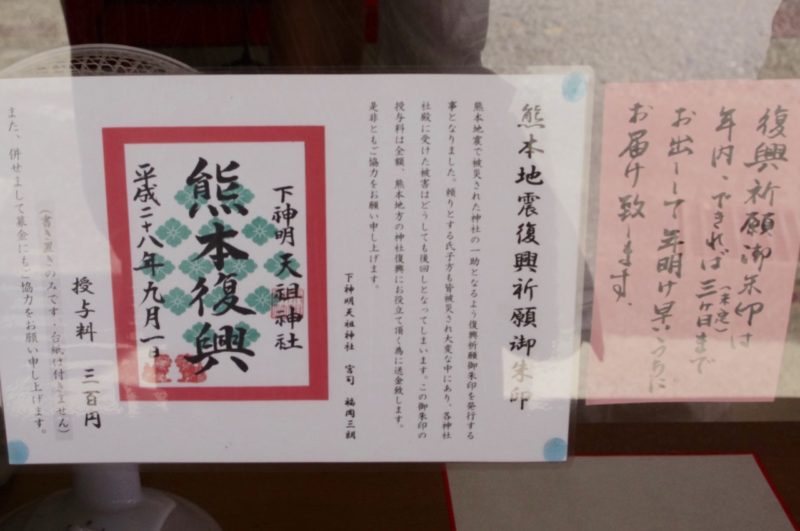

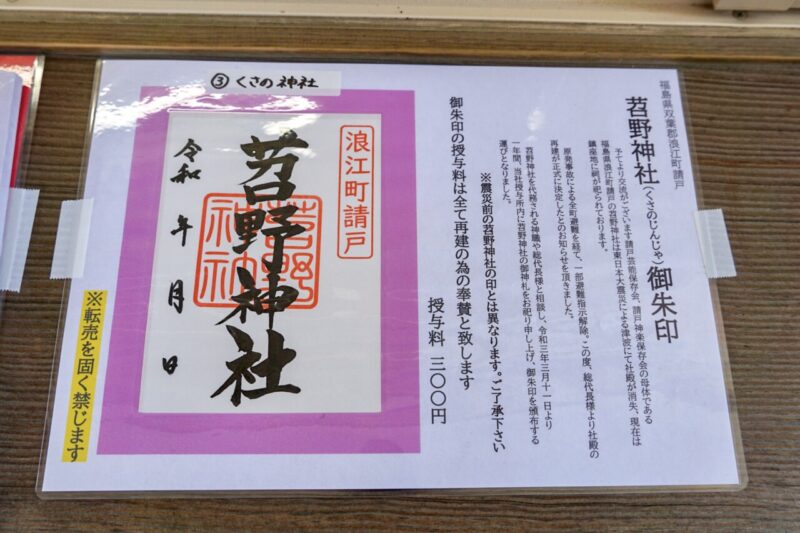

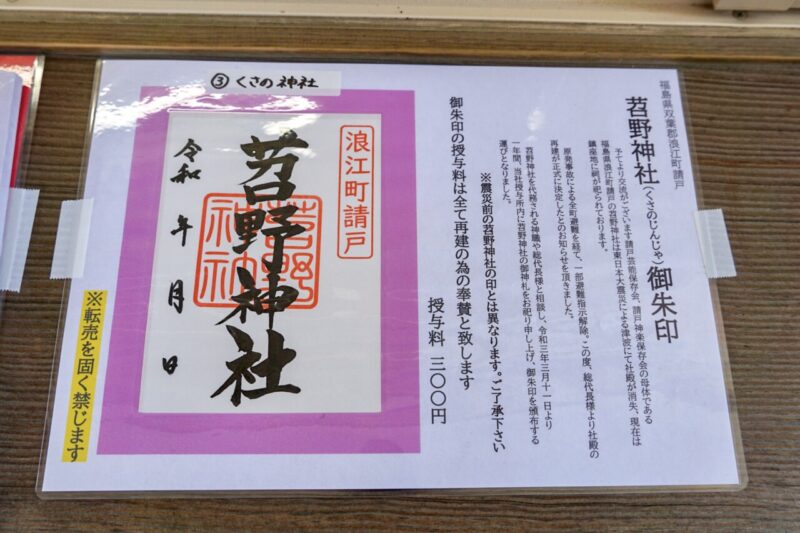

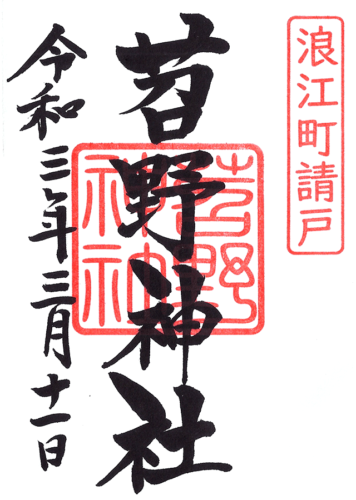

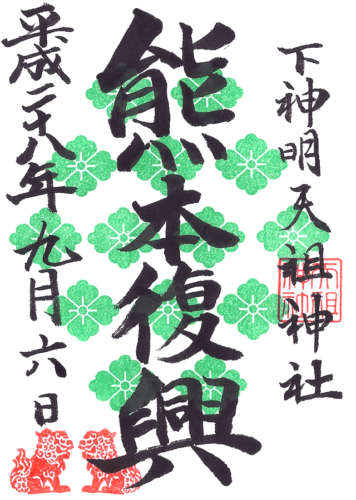

震災復興や苕野神社(浪江町)再建のための御朱印

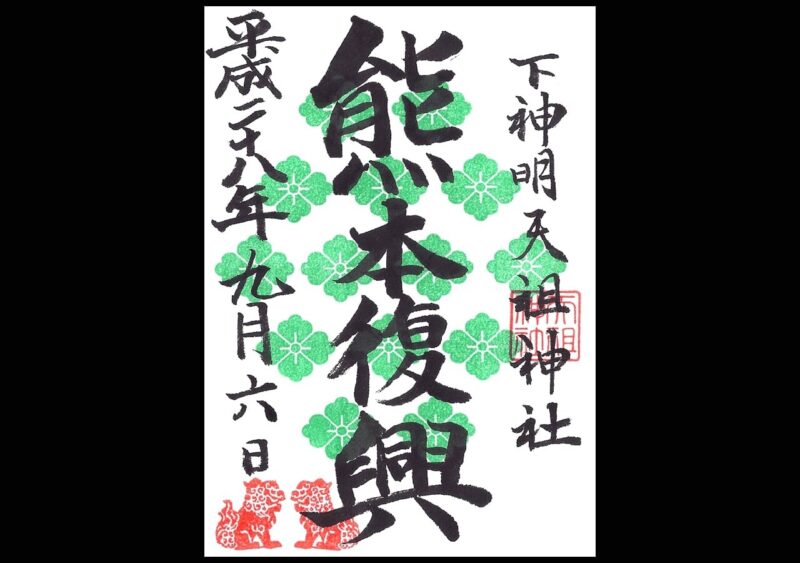

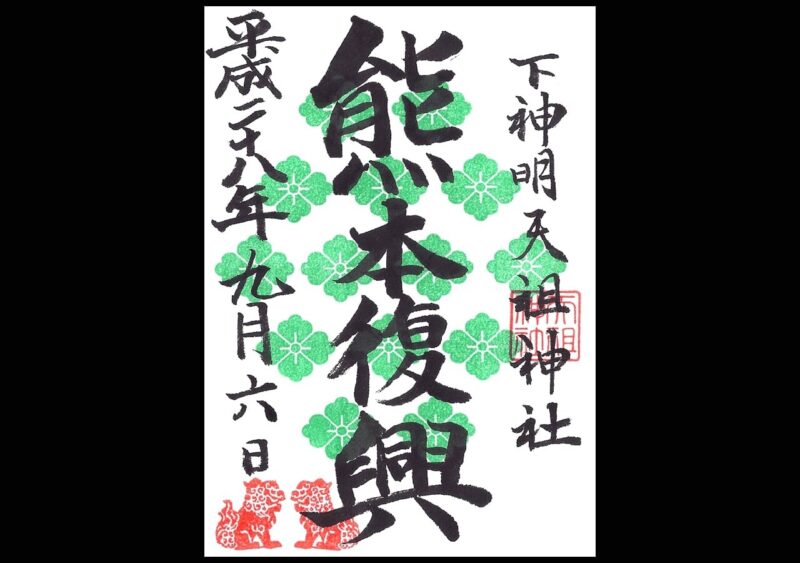

2016年9月1日より2016年内まで「熊本地震復興祈願御朱印」の授与。

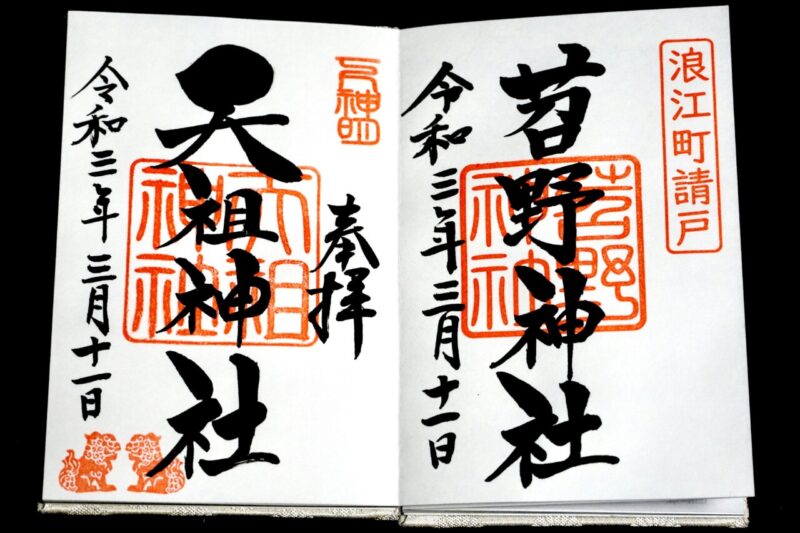

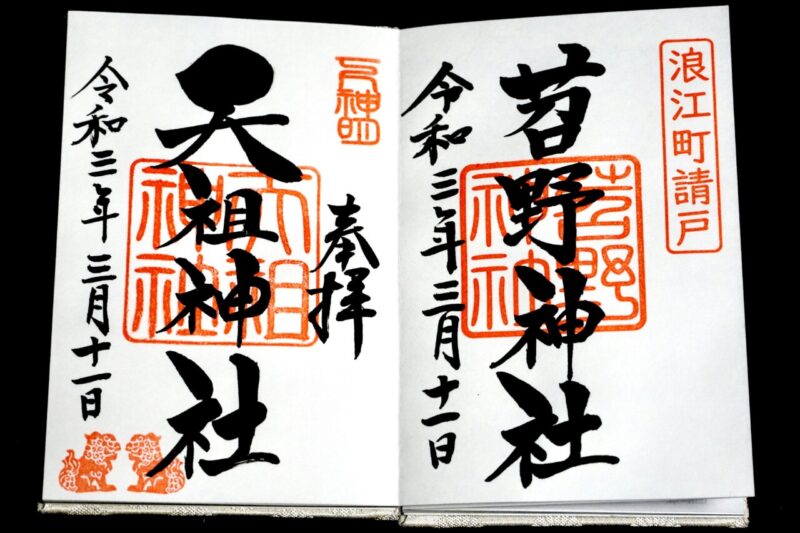

2021年3月11日には東日本大震災から10年にあたり「東日本大震災復興祈願並に感染症収束祈願祭」を斎行。

同日より「苕野神社(くさのじんじゃ)」(福島県双葉郡浪江町請戸)の御朱印授与を開始。

福島県双葉郡浪江町に鎮座する神社。

延喜式内社の古社で、旧社格は県社。

通称「あんばさま」こと「大杉神社」(茨城県稲敷市)と関係が深く「安波祭(あんばまつり)」と呼ばれる神事があり田植えおどりなどが行われる。

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって社殿が流され、地域一帯も多大な被害を受けただけでなく、福島第一原発事故によって全町避難がされ警戒区域に指定された。

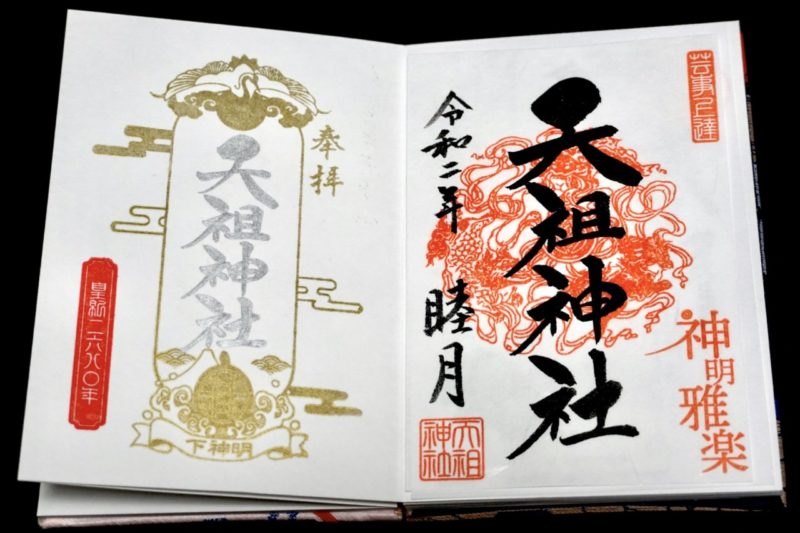

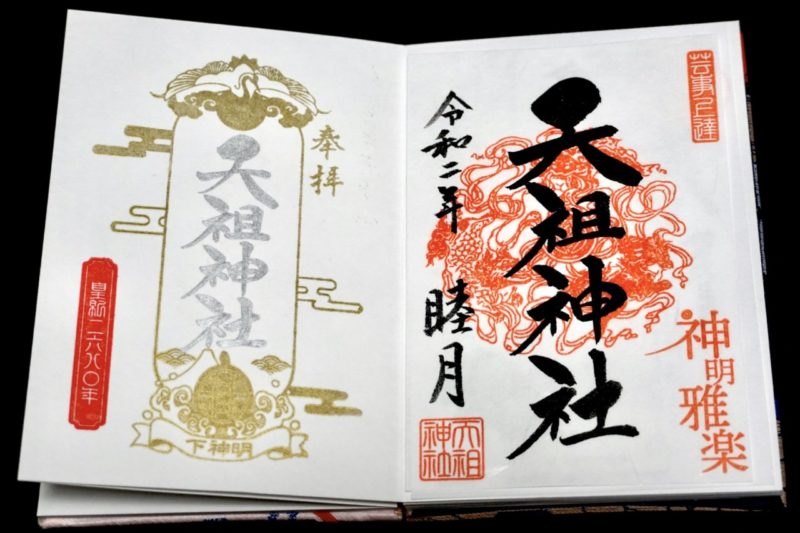

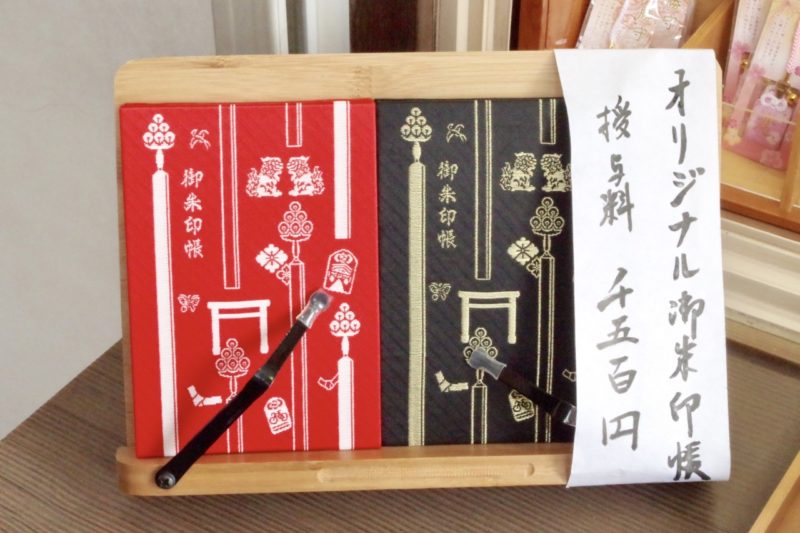

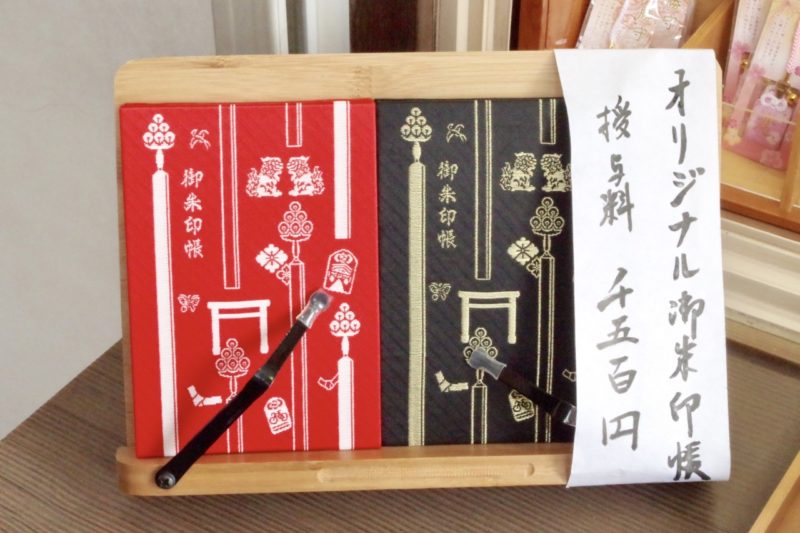

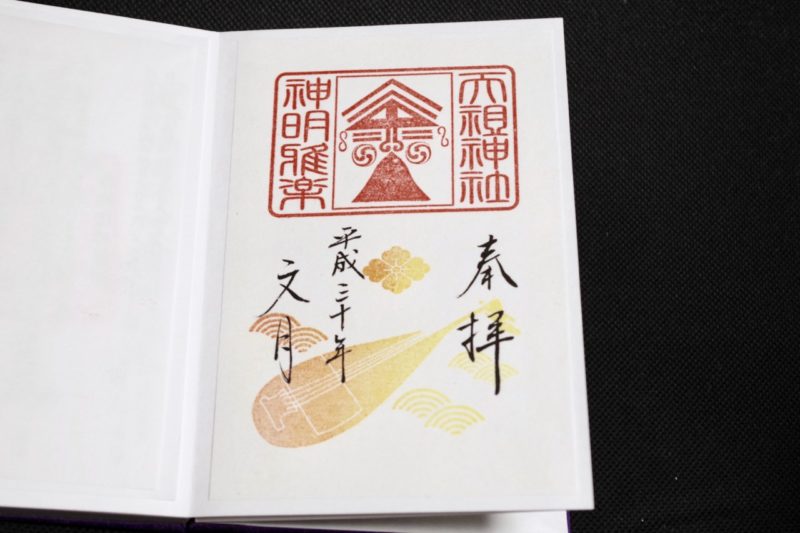

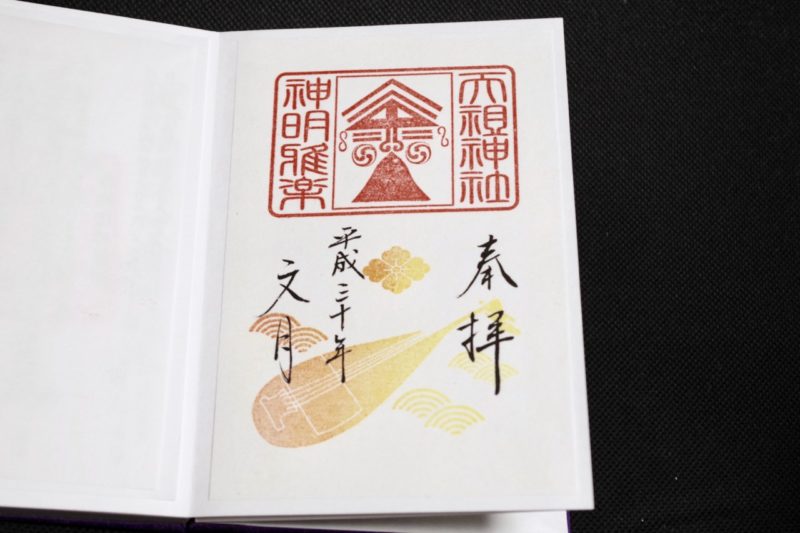

雅楽をデザインしたオリジナル御朱印帳

2018年元日よりオリジナルの御朱印帳の頒布も開始。(現在こちらは頒布終了で新しい御朱印帳を頒布中)

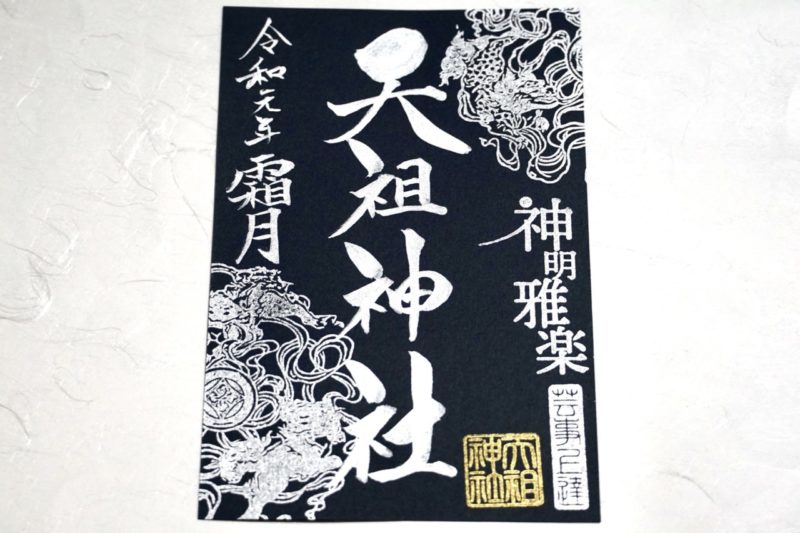

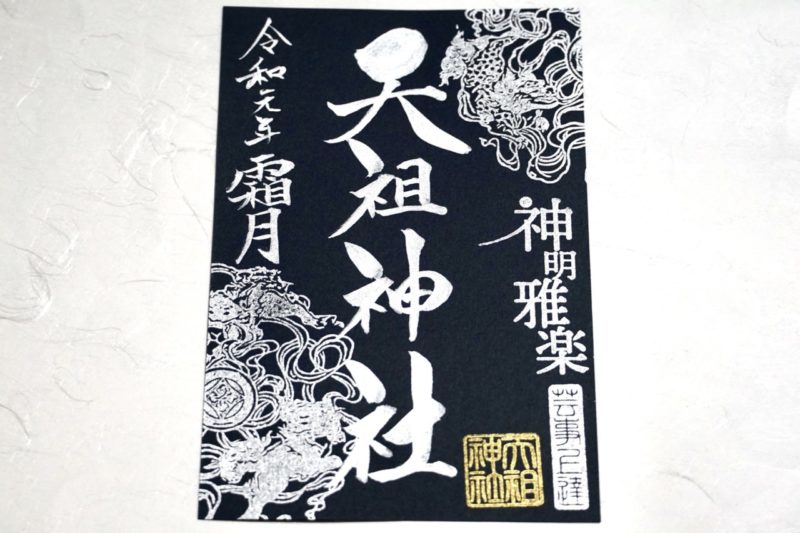

2020年夏より新御朱印帳の頒布が開始。

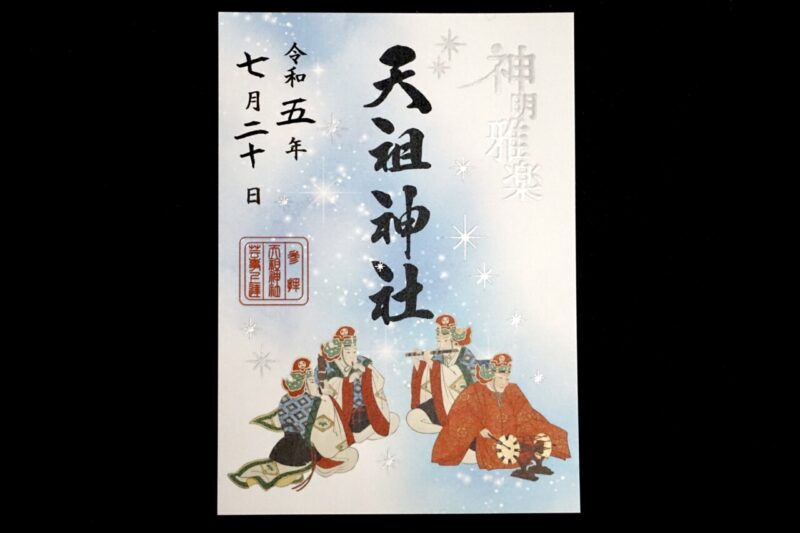

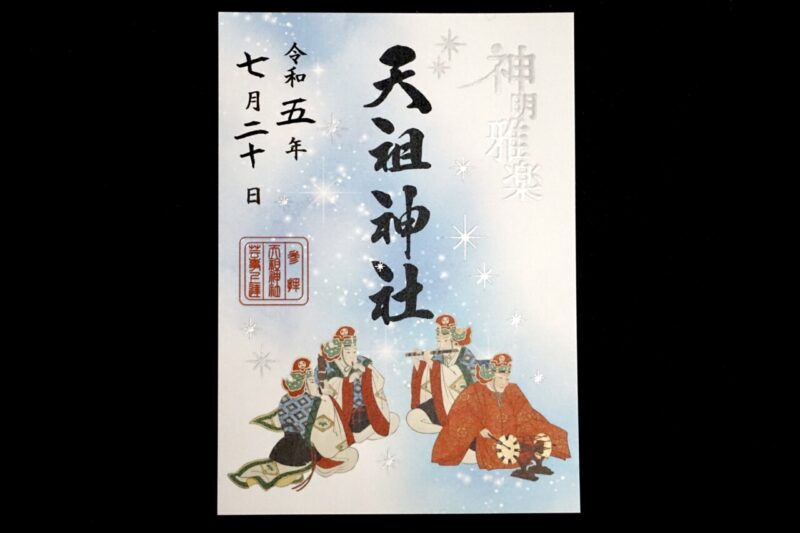

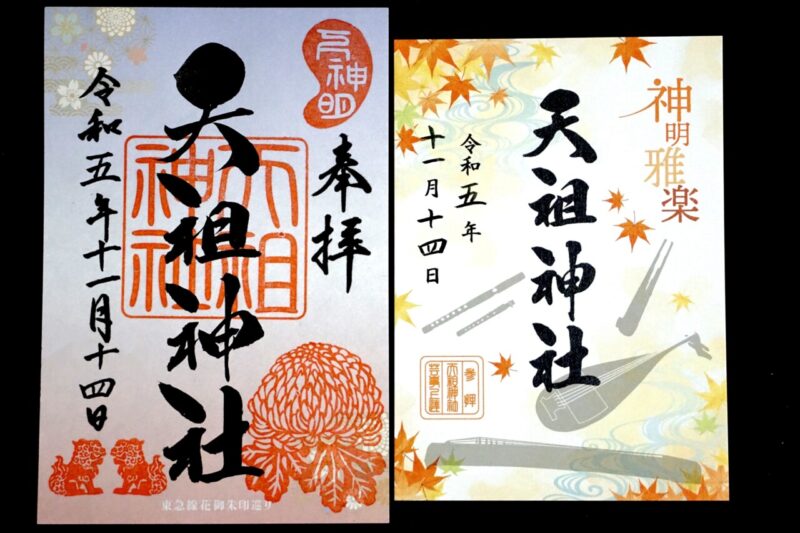

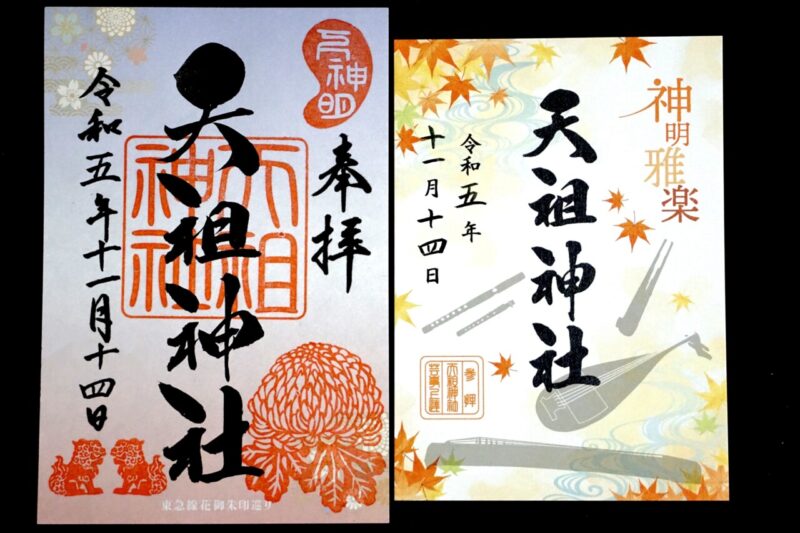

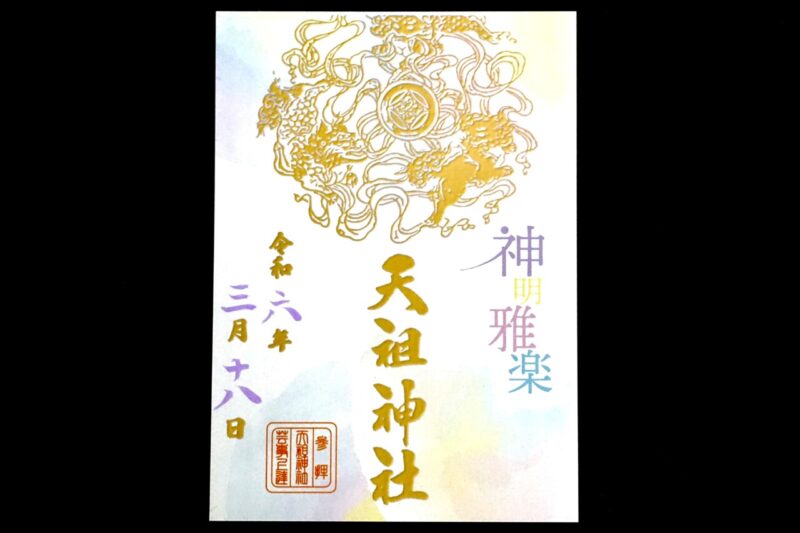

境内で開催される神明雅楽・記念御朱印も用意

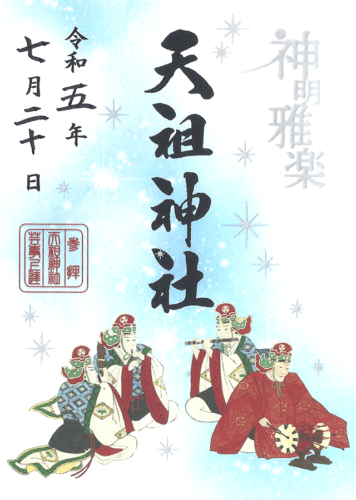

2018年6月より境内で雅楽演奏が行われる「神明雅楽」を開催。

以下、2018年7月22日に開催された「第2回 神明雅楽 文月」の様子。

当日の演目は「振鉾」「北庭楽」「還城楽」。

振鉾(えんぶ)。

神明雅楽に合わせて神明雅楽記念御朱印も用意。

サイクリストからも人気の一社「ツール・ド・御朱印」

境内の幾つかの箇所にはサイクルラックを設置。

当社は「ツール・ド・御朱印」に参加(主導)。

関東圏内の神社10社を自転車で巡る「ツール・ド・御朱印」。

サイクリスト向けの御朱印企画。

詳細は「ツール・ド・御朱印」の公式X(Twitter)にて。

所感

旧下蛇窪村の鎮守だった当社。

近年の研究で古くは「春日社」であったと見られており、その後、蛇窪村の分村と共に「神明社」となったと思われ、その「神明社」は「蛇窪神社(上神明天祖神社)」と同一の神社であり、村の分村と共に分立した歴史をもつ。

「蛇窪神社(上神明天祖神社)」は蛇窪大明神を称し、カラフルな御朱印や限定御朱印、さらには蛇窪の旧地名と白蛇縁起によって地域ぐるみで盛り上げようという意気込みを感じ、一部の参拝者からも人気の高い神社となっているのだが、こちらは実直に鎮守として地域からの崇敬を集めている印象。

その中でも境内整備が行われ、手押しポンプ式の手水舎や案内立て札が各所に立ったりと、色々な努力も窺えるし、長い参道や大きな狛犬、斎田など見どころも多い。

「神明雅楽」や「自転車大祓」など、雅楽や自転車への力の入れ方で、神社の個性も強まっていて、こうした積極的な活動も素晴らしいものだと思う。

地域からの崇敬を集める素晴らしい鎮守である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・800円(一部限定)・1,000円(一部限定)

社務所にて。

※境内社「小市郎稲荷社」の御朱印も頂ける。

※サイクリスト向け「ツール・ド・御朱印」あり。

※2018年6月より「神明雅楽」が開催、開催に合わせて神明雅楽記念御朱印を授与。

※以前は御朱印の初穂料は志納だったが現在は500円に変更。

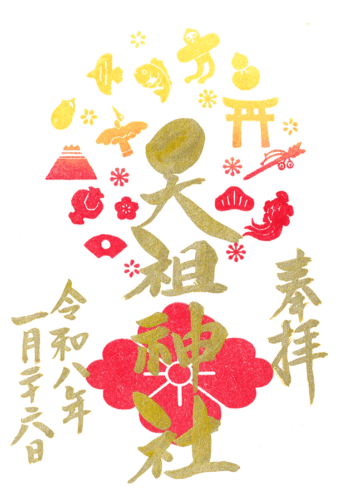

- 2025年お正月

- 2024年お正月

- 2023年例大祭

- 2026年正月

- 小市郎稲荷社

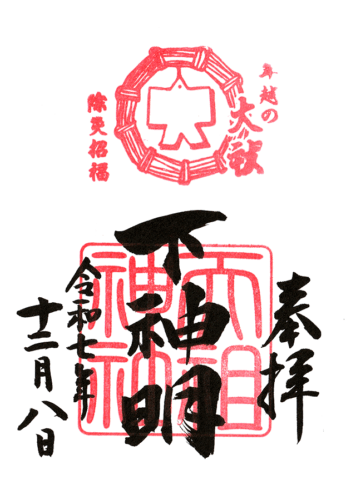

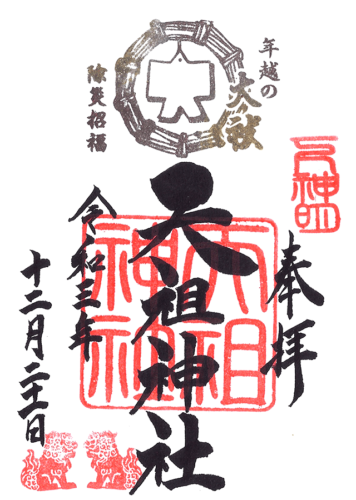

- 2025年年越大祓

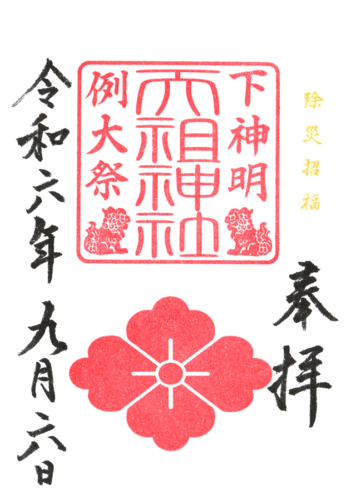

- 2025年例大祭

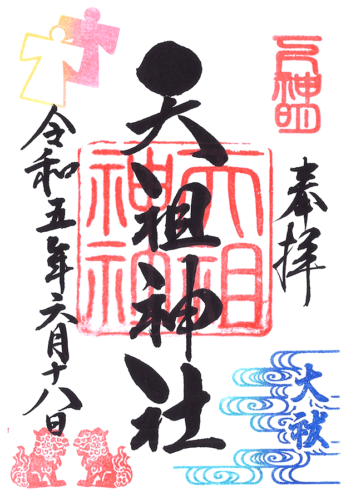

- 夏越大祓

- 鯉のぼり開運

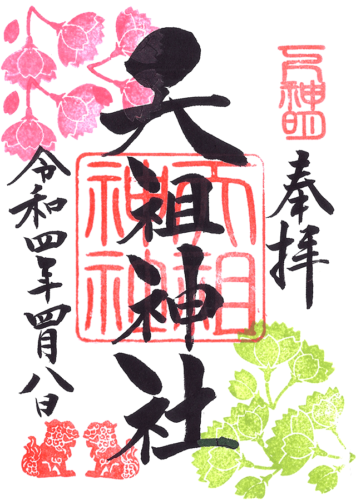

- 八重桜と御衣黄

- 2024年年越大祓

- 2024年例大祭

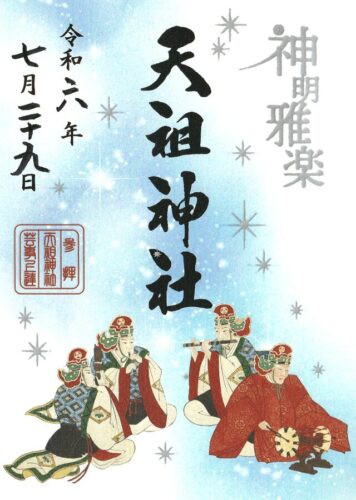

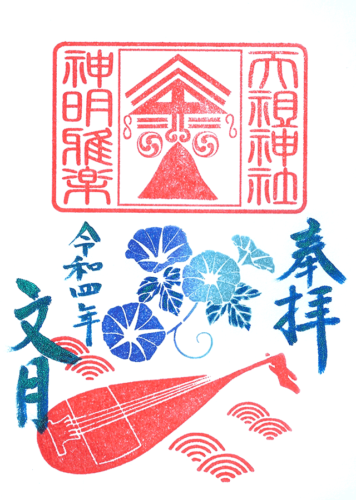

- 神明雅楽/2024年文月

- 夏越大祓

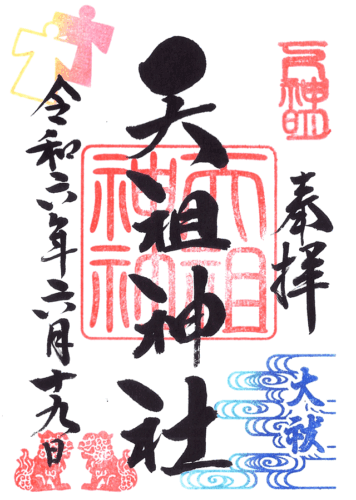

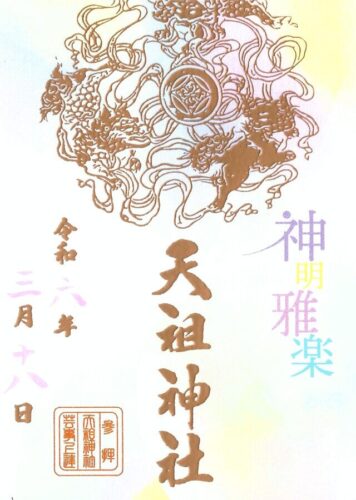

- 神明雅楽/2024年弥生

- 神明雅楽/2023年霜月

- 東急線花御朱印

- 2023年結

- 小市郎稲荷社/稲の成長/抜穂祭

- 小市郎稲荷社/稲の成長/出穂開花

- 神明雅楽/2023年文月

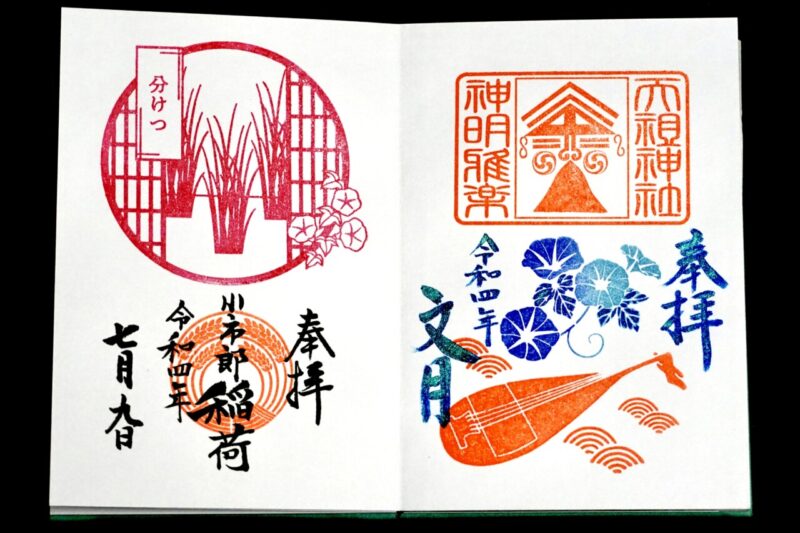

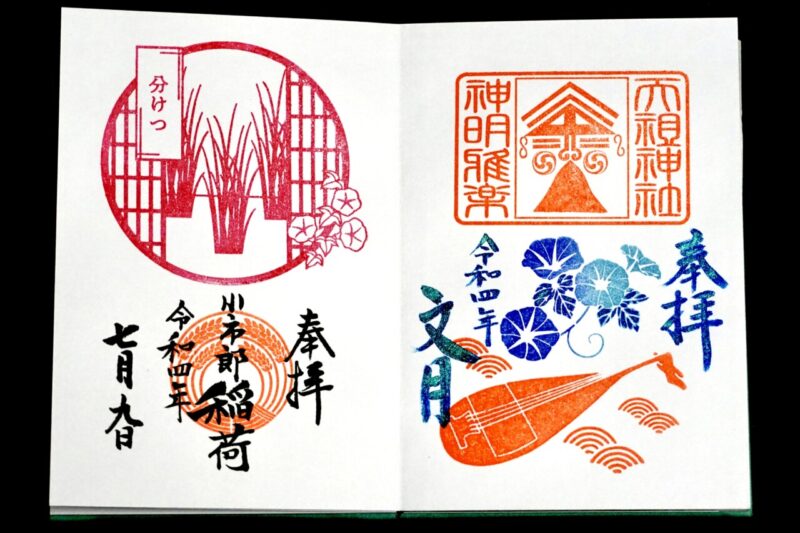

- 小市郎稲荷社/稲の成長/分けつ

- 夏越大祓

- 小市郎稲荷社/稲の成長/成長

- 小市郎稲荷社/稲の成長/御田植祭

- 2023年正月

- 神明雅楽/2022年霜月

- 2022年結

- 2022年例大祭

- 小市郎稲荷社/稲の成長/抜穂祭

- 小市郎稲荷社/稲の成長/出穂・開花

- 神明雅楽/2022年文月

- 小市郎稲荷社/稲の成長/分けつ

- 夏越大祓

- 小市郎稲荷社/稲の成長/成長

- 小市郎稲荷社/稲の成長/御田植祭

- 八重桜と御衣黄

- 小市郎稲荷社/初午

- 年越の大祓

- 勾玉クッキーコラボ

- 神明雅楽/2021年霜月

- 2021年結(えんむすび縁日)

- 2021年例大祭

- 小市郎稲荷社/抜穂祭

- 夏越大祓

- 小市郎稲荷社/稲の成長

- 八重桜と御衣黄

- 神明雅楽/2019年卯月

- 苕野神社/社殿再建

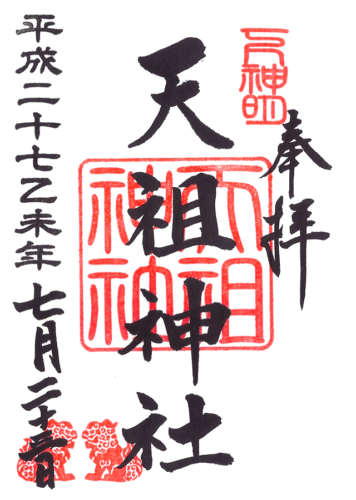

- 通常

- 2021年正月

- 小市郎稲荷社/旧

- 年越大祓

- 神明雅楽/2020年霜月

- 2020年結(えんむすび縁日)

- 2020年例大祭

- 小市郎稲荷社/抜穂祭

- 2020年正月

- 神明雅楽/2020年睦月

- 神明雅楽/2019年霜月

- 2019年例大祭

- 復刻/昭和-平成初

- 小市郎稲荷社/旧

- 神明雅楽/旧

- 通常

- 通常

- 熊本復興祈願

- 通常

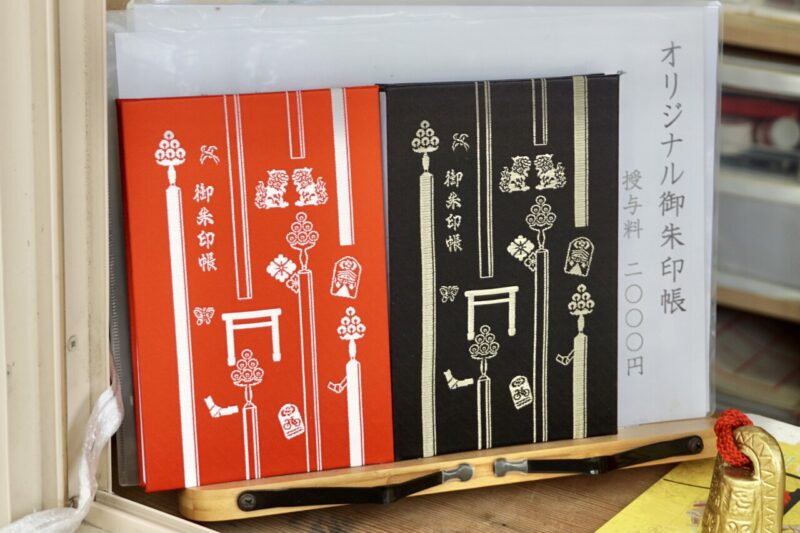

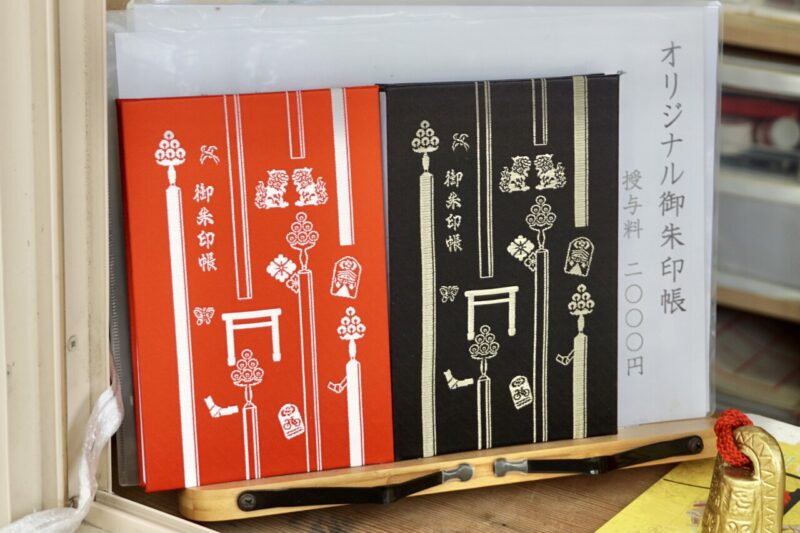

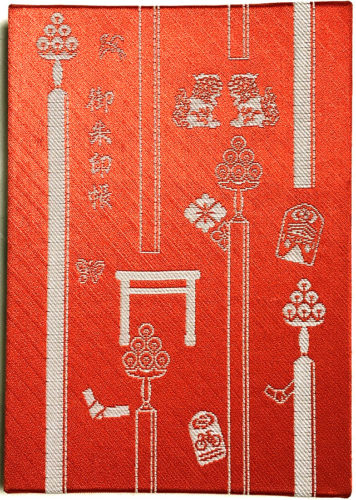

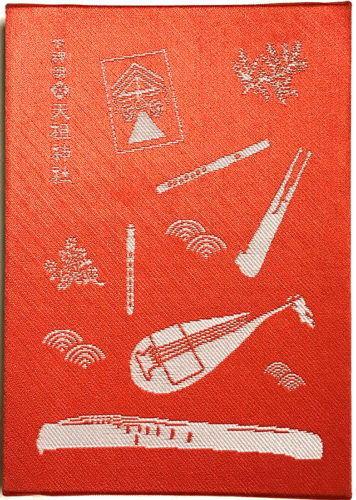

御朱印帳

新御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

社務所にて。

令和二年(2020)夏より頒布になった新しい御朱印帳。

旧御朱印帳を大サイズにして赤の色が濃くなっている。

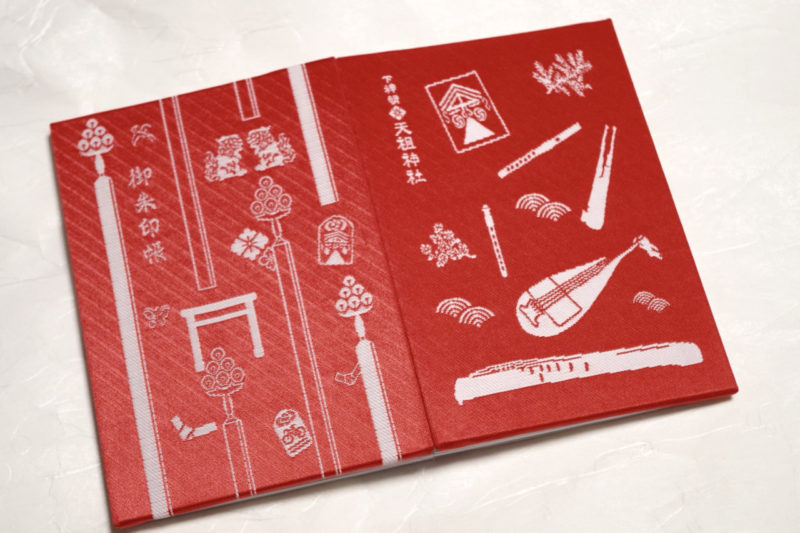

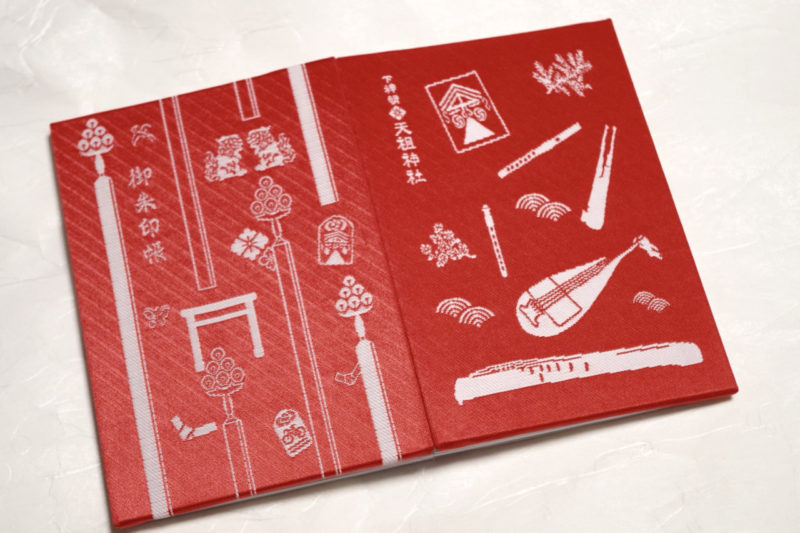

表面に狛犬・神楽鈴・鳥居など、裏面には雅楽器と当社らしいデザイン。

旧御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

社務所にて。

平成三十年(2018)元日よりオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

朱色に白色と、黒色に金色の2種類。

表面に狛犬・神楽鈴・鳥居など、裏面には雅楽器。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

稲の御守

初穂料:─

社務所にて。

5月-9月(2022年・2023年開催)まで5ヶ月分の小市郎稲荷御朱印(稲の成長)をお受けした人のみ頂ける。

その年の斎田で収穫した稲穂を入れ記念した特別な御守。

- 稲の御守

- 稲の御守

- 社務所掲示

御福銭

初穂料:─

社務所にて。

2022年2月に御朱印を頂いた際に下さった御福銭。

- 御福銭

- 御福銭・御朱印

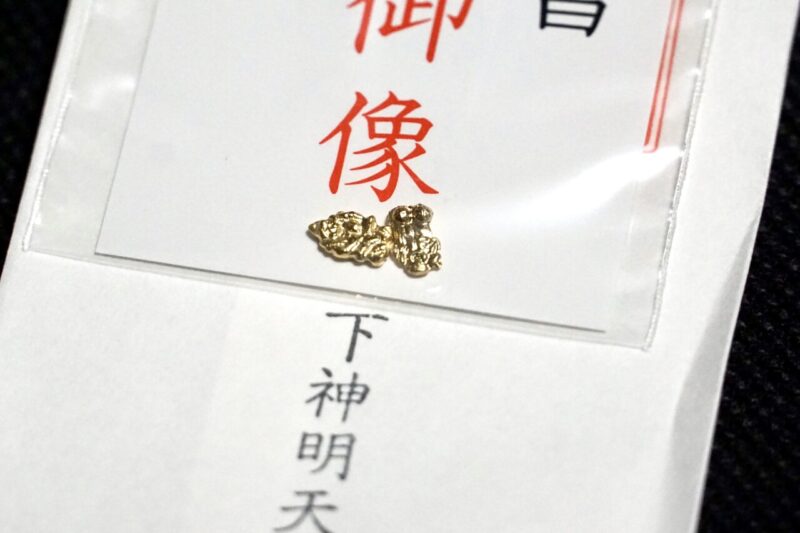

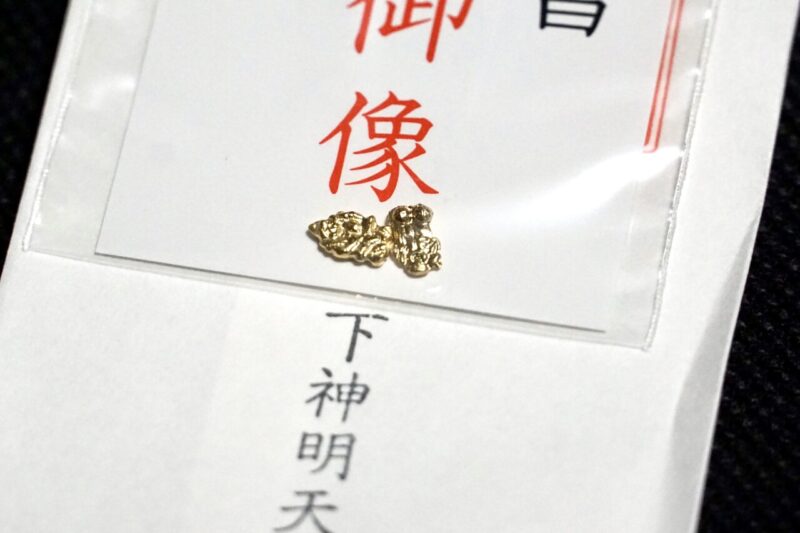

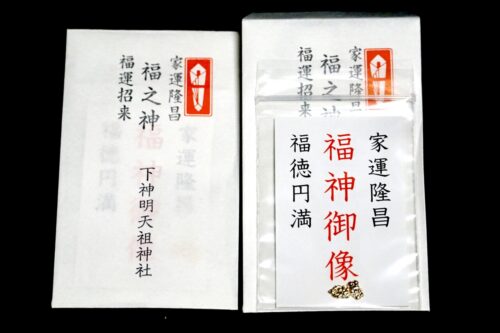

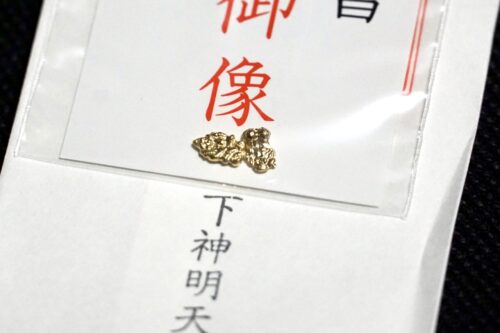

福之神像

初穂料:─

社務所にて。

2021年正月に御朱印を頂いた際に下さった福之神像。

書写体験

初穂料:─

社務所にて。

2019年5月1日-5月末までの書写体験をさせて頂いたもの。

参拝情報

参拝日:2026/01/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/12/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/24(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/11(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/19(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/06(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/29(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/19(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/05(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/20(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/18(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/11(御朱印拝受)

参拝日:2022/11/26(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/13(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/13(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/18(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/26(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/06(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/11(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/18(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/04(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/18(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/21(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/24(御朱印拝受)

参拝日:2019/09/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/07/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/01/05(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2016/09/06(御朱印拝受)

参拝日:2015/07/23(御朱印拝受)

コメント