目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

武蔵の国魂の神・武蔵国総社の六所宮

東京都府中市宮町に鎮座する神社。

武蔵国の総社、旧社格は官幣小社。

現在は神社本庁の別表神社になっていて、東京五社の一社に数えられる。

大國魂大神を武蔵の国魂の神として祀り、武蔵国の総社として武蔵国の一之宮から六之宮までを祀っているため、古くから「六所宮」「六所明神」とも称され崇敬を集めた。

GW期間中に行われる例大祭の「くらやみ祭」は東京都指定無形民俗文化財に指定され、関東三大奇祭の一つに数えられている。

神社情報

大國魂神社(おおくにたまじんじゃ)

御祭神:大國魂大神・御霊大神・国内諸神・小野大神・小河大神・氷川大神・秩父大神・金佐奈大神・杉山大神

社格等:武蔵国総社・准勅祭社・官幣小社・別表神社

例大祭:5月5日(例祭)・4月30日-5月6日(くらやみ祭)

所在地:東京都府中市宮町3-1

最寄駅:府中駅・府中本町駅・府中競馬正門前駅

公式サイト:https://www.ookunitamajinja.or.jp/

御由緒

大國魂神社は大國魂大神を武蔵国の護り神としてお祀りした社です。この大神は、出雲の国の大国主神と御同神で、大昔武蔵国を開き、人民に衣食住の道を教え、又医療法や、まじないの術も授けられた御方で、俗に福神又は縁結びの神として著名です。

当社の創立は、景行天皇四十一年(西暦111年)(約1900年前)五月五日で、当時は武蔵国造が代々に奉仕しましたが、大化の改新によって、武蔵国府がこの地に置かれたので 国司が国造に代わって奉仕するようになり、管内神社の祭典を行う便宜上、武蔵国中の神社を一カ所に集めてお祀りしました。是が武蔵総社といわれる起源です。なお左右の相殿に、国内著名の神社六社を合祀したので、六所宮とも称せられるようになりました。

鎌倉幕府並びに北条・足利両氏も篤く崇敬しましたが、徳川家康が江戸に幕府を開くと共に殊に崇敬の誠を尽くし、神領地五百石を寄進せられました。明治維新に準勅祭社となり、同七年県社に、同十八年官弊小社に列せられました。

当社は昔より崇敬者が非常に多く、武蔵国は勿論関東一帯にわたり、毎年五月五日の例大祭には、夜間八基の神輿が古式の行列を整え、闇夜に御旅所へ渡御するので、俗に府中の 「闇夜祭(クラヤミマツリ)」といわれ非常に賑わいます。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

武蔵国そのものを神格化・大國魂大神を祀る

社伝によると、景行天皇四十一年(111)に創建と伝わる。

武蔵国の国魂の神として大國魂大神を祀った事が始まりとされている。

国土そのものを神格化した神。

古代には国そのものに魂があると信仰され、それを国魂と呼んだ。

すなわち武蔵国(現・埼玉県、東京都、神奈川県東部)そのものを神格化した大國魂大神(おおくにたまのおおかみ)が当社の主祭神である。

大國魂大神は大国主命と同一の神とされている。

この神は武蔵国の国土を開拓し、人民に衣食住の道を教え、医療法やまじないの術も授けたと云う。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる神。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

武蔵国を治めた武蔵国造が、当社に奉仕し祭務を司ったと云う。

国造(くにのみやつこ)とは、古代日本の行政区分において国(地方)を治める官職の一種。

有力な豪族が朝廷によって派遣されるなどして国造に任命。

武蔵国造(古くは无邪志国造)は、出雲族の始祖・天穂日命(あめのほひのみこと)の後裔が任命されたと伝わる。

国造りの神・農業神・商業神・医療神として、武蔵国そのものを神として祭り崇敬を集めた、

武蔵国府が設置・武蔵国総社に指定

皇極四年(645)、大化の改新が行われる。

その後、当地に武蔵国の国府が置かれた。

令制国の国司が政務を執る施設が置かれた都市。

各国における政治的中心都市となり、司法・軍事・宗教の中心部とされた。

国府の近くには国分寺・国分尼寺・総社が設けられる事が多かった。

当社を国衙(役所が置かれた区画)の斎場とし、国司が奉仕して国内の祭務を総轄。

当社を中心に武蔵国の国造りが行われた。

当社を中心に武蔵国の国造りが行われた。

また当社は武蔵国の総社としての役割を果たした。

国内の神社の祭神を集めて祀った神社。

国司は着任後最初の仕事として赴任した国内の神社を一之宮から順に巡拝する事であった。

しかし国は広大で神社も各地に点在、大変な時間と労力がかかる仕事だった事から便宜を図るため国府の近くに「総社」を設けるようになる。

総社に国内の神をまとめて合祀しまとめて祭祀を行う事で効率化したと云える。

各国に総社が創建され、武蔵国の総社とされたのが当社である。

当社は創建時には総社として創建した訳ではなく、武蔵国の国魂神をお祀りするために創建。

後に当地に国府が置かれたため総社に指定されたという歴史を持つ古社である。

武蔵国の神々を祀った六所宮・一之宮から六之宮

武蔵国の総社となった当社は、創建時の御祭神である大國魂大神の他に、武蔵国の神々を祀る事となり本殿の両側に国内著名の神を祀った。

六柱の神を祀ったため「武蔵総社六所宮」と称された。

一般的には「六所宮」「六社明神」などと呼ばれ崇敬を集めた。

一般的には「六所宮」「六社明神」などと呼ばれ崇敬を集めた。

明治以降の当社の御祭神は武蔵国の一之宮から六之宮を祀る形となっている。

これは南北朝時代『神道集』に記載される「武州六大明神」を基にしてお祀りしている。

総社となって以来、武蔵国の著名な神社・神をお祀りするようになった当社。

現在はこうした形で本殿に一之宮から六之宮までが祀られる形となっている。

現在はこうした形で本殿に一之宮から六之宮までが祀られる形となっている。

江戸時代後期の地誌『新編武蔵風土記稿』によると「素盞嗚命・大己貴尊・布留太神、共に一殿、是を中殿とす、瓊瓊杵尊・伊弉册尊・大宮女命共に一殿、是を西殿とす、外に瀬織津比咩・天下春命・稲倉魂太神共に一殿、是を東殿とす、三殿合せて一社とす」との記述がある。

江戸時代は現在の一之宮から六之宮の神をお祀りする形とは若干違っていたものと思われる。

いずれにせよ国内の著名な神社の神々を祀っていた総社だったのは間違いなく「六所宮」の名で浸透した事からも、著名な六社もしくは六柱をお祀りしていたのは確実である。

源頼義と義家父子による伝説・馬場大門欅並木

康平五年(1062)、前九年の役の際に源頼義・義家(八幡太郎)父子が、欅の苗千本を寄進。

これが現在「馬場大門欅並木」の起源とされている。

これが現在「馬場大門欅並木」の起源とされている。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られる。

源義家(みなもとのよしいえ)

源頼義の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永承六年(1051)に頼義が陸奥守(後に鎮守府将軍となる)となってから、奥州で独自勢力を築いた有力豪族の安倍氏を滅亡させた康平五年(1062)までの戦いを云う。

源頼義・義家による当時の欅は残っていないものの、かつては古木が残っていた。

この古木は輪切り標本として府中市の郷土森博物館に保存。

現在も馬場大門欅並木として府中のシンボルの1つとなっている。

現在のけやき並木北交点(東京都立農業高等学校前)から、府中駅を縦断し大国魂神社前交点までの間、全長約500m以上の古称で、古くから当社の参道にもなっている。

現在は繁華街のメインストリートとなっているが、約175本のケヤキ並木なっていて、これらは国名勝天然記念物指定。

源頼義・義家父子の伝説が残り、ケヤキ並木の途中には源義家(八幡太郎)の像が建つ。

「馬場大門」の名の由来は、江戸時代の安政年間(1854年-1860年)まで東馬場・西馬場(馬を品評するための場所)で馬市が立っていた事に由来する。

さらに源頼義・義家父子は、凱旋の帰途に神前に神饌の一つとして李子(すもも)を奉納。

現在も当社で7月20日に行われている「すもも祭」の起源となっている。

現在も当社で7月20日に行われている「すもも祭」の起源となっている。

源頼朝など鎌倉幕府からの篤い庇護

寿永元年(1182)、源頼朝が葛西三郎清重を遣わせ、北条政子の安産の祈願を行う。

子息が誕生すると神馬や太刀などを奉納。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

妻は北条政子。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

文治二年(1186)、源頼朝が平賀武蔵守義信を奉行として社殿を造営。

貞永元年二月(1232)、執権北条泰時の代には武藤資頼を奉行として社殿の修復が行われた。

このように鎌倉幕府から庇護を受け崇敬を集めた。

徳川家康より500石の朱印地を賜る

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封で江戸入り。

家康は武蔵国総社である当社を深く崇敬。

500石もの朱印地を寄進し、社殿の造営も行った。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

以後、江戸時代は徳川将軍家による庇護も行われる事となる。

正保三年(1646)、類焼により社殿が焼失。

寛文七年(1667)、四代将軍・徳川家綱の命により久世大和守広之が社殿を造営。

この本殿が修復されながら現存。

この本殿が修復されながら現存。

江戸時代の当社は徳川将軍家からの崇敬の他、庶民からも大いに崇敬を集めた。

甲州街道の宿場町として府中が発展し、当社がその中心になっていた。

甲州街道の4つ目の宿場町。

古くから国府や総社である当社があり武蔵国の中心として栄えた当社は、江戸時代になると甲州街道の整備が行われ当社を中心に発展した宿場として栄えた。

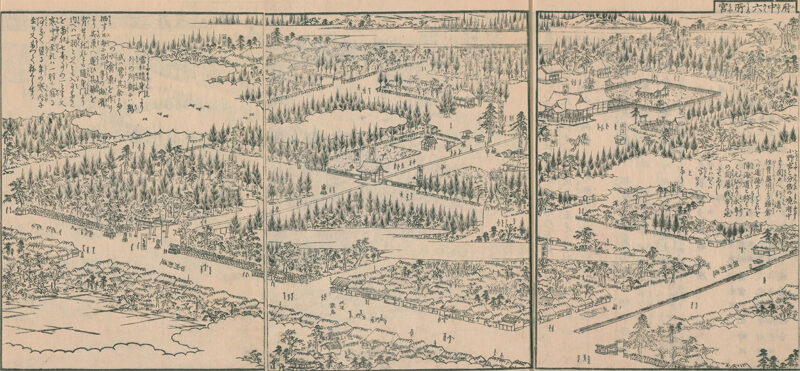

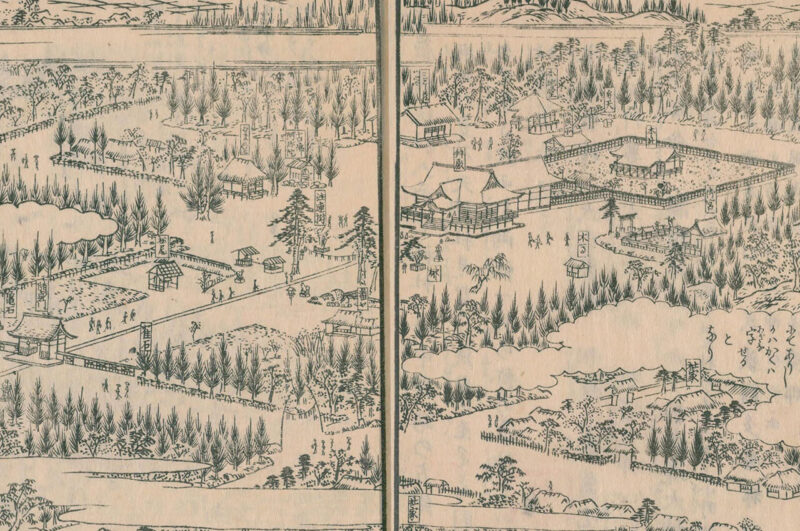

江戸名所図会に描かれた府中六所宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「府中六所宮」として描かれているのが当社。

3ページに渡り境内が描かれている。

徳川将軍家より500石もの寄進があったように、広大な境内となっていた事が分かる。

境内の全体を見ると構図はほぼ現在と変わらず。

こうした広大な境内に当時の配置などの多くが、現在もあまり変わらず続いているのは嬉しい。

広く美しく整備された境内。

実に立派な拝殿と本殿が描かれている。

このうち本殿は改修されつつ現存。

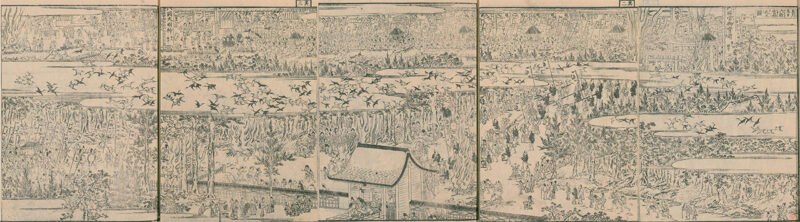

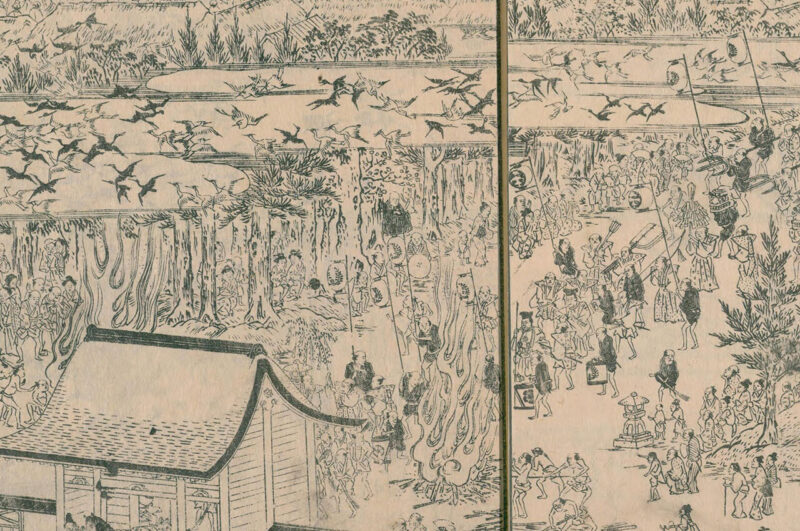

江戸名所図会に描かれたくらやみ祭り

『江戸名所図会』では当社の例祭についても描いている。

現在も多くの人出で賑わう「くらやみ祭」については5ページも費やし描いている。

これは江戸三大祭りとされる、神田祭・山王祭・深川祭に匹敵するボリューム。

武蔵国の「国府祭」を起源とした当社の例大祭。

現在も4月30日から5月6日にかけて斎行。

関東三大奇祭の1つとされ東京都指定無形民俗文化財。

かつて街の明かりを消した深夜の暗闇の中で行われていたため「闇夜祭」と呼ばれ、江戸時代の頃も江戸近郊や江戸中から大勢の人々が集まる祭りとして大いに賑わった。

現在もGW中に開催されるとあって例年多くの人出で賑わう。

祭りが暗闇に行われる理由は、貴いものを見る事は許されないという古来から存在する儀礼に起因。

神聖な御霊が神社から神輿に移り御旅所に渡御するのは人目に触れる事のない暗闇でなければならないという、古来の神事の伝統が引き継がれているお祭りとされる。

当時の神輿渡御は23時ごろ開始され、翌日午前3時-4時頃に神社に戻ったと云う。

現在は夕方頃に神輿渡御が開始される事が多い。

長い神輿渡御の行列に大きな篝火。

それを見守るように様々な人々が参道の影に隠れるように見ているのが窺える。

古来から続く格式と伝統を垣間みる事ができる神事ではあるが、当時のくらやみ祭は、庶民によっては歌垣の性格を帯びていたお祭りでもあった。

オブラートに包んで言うと未婚者による求婚行事であり、品なく言ってしまえば暗闇に乗じて男女が交わるお祭りであった。

司馬遼太郎の代表作ともいえる『燃えよ剣』は、冒頭からこのお祭りが登場する。

新撰組副長・土方歳三を主人公にした作品で、主人公であるトシが、このくらやみ祭りで女性と交わる事から物語が始まる。

フィクション要素も強い作品ではあるが、多摩地域出身の新選組の面々と多摩地域で当時から最も賑わっていたお祭りとの絡みに、当時の淫靡な風習を取り入れた部分が面白い。

明治以降の歩み・大國魂神社へ改称・戦後の整備

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

東京十社の起源は明治維新で制定された准勅祭社。

明治天皇が東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社として東京の主だった神社を准勅祭社に制定。

すぐに准勅祭社は廃止となるが、戦後の昭和五十年(1975)に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、東京23区内の准勅祭社10社を巡る「東京十社巡り」が企画。

これが現在の東京十社で、本来は准勅祭社は十二社あったものの、東京都府中市の当社と埼玉県久喜市「鷲宮神社」は、東京23区内ではないので東京十社からは除外されている。

明治六年(1872)、社号を「六所宮」から現在「大國魂神社」へ改称。

この頃には御祭神も現在の形となっている。

この頃には御祭神も現在の形となっている。

明治七年(1875)、県社に列っする。

明治十八年(1886)、官幣小社へ昇格。

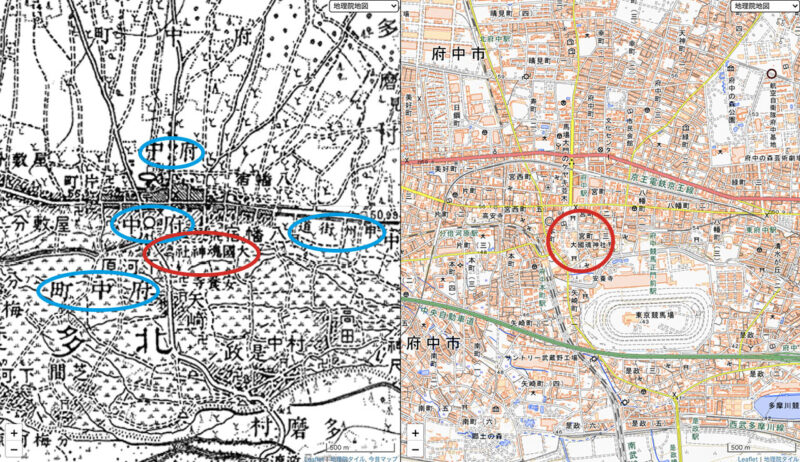

明治四十一年(1908)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「大國魂神社」と記してあり目印になる神社であった。

甲州街道沿いに栄え、その中心にあったのが当社であり、府中は当社を中心に街づくりが行われたとも云えるだろう。

戦後になり近代社格制度が廃止。

現在は神社本庁の別表神社に指定。

平成二十三年(2011)、齋館の新築・随神門の改築・手水舎の移設が行われた。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

馬場大門のケヤキ並木が当社の参道

府中駅を縦断し繁華街のメインストリート「馬場大門のケヤキ並木」。

この馬場大門のケヤキ並木が当社の参道となる。

この馬場大門のケヤキ並木が当社の参道となる。

終点の大国魂神社前交点に大鳥居。

立派な御神木に囲まれた先の境内。

立派な御神木に囲まれた先の境内。

昭和二十六年(1951)に奉納された大鳥居。

昭和二十六年(1951)に奉納された大鳥居。

御影石製では日本一の大きさ。

御影石製では日本一の大きさ。

大鳥居の手前に一対の狛犬。

昭和四十六年(1971)奉納。

昭和四十六年(1971)奉納。

凛々しい招魂社系狛犬。

凛々しい招魂社系狛犬。

長い参道・美しい手水舎と随神門

大鳥居を潜ると緑溢れる広い参道。

綺麗に整備され広く長い参道が素晴らしい。

綺麗に整備され広く長い参道が素晴らしい。

参道を進むと右手に手水舎。

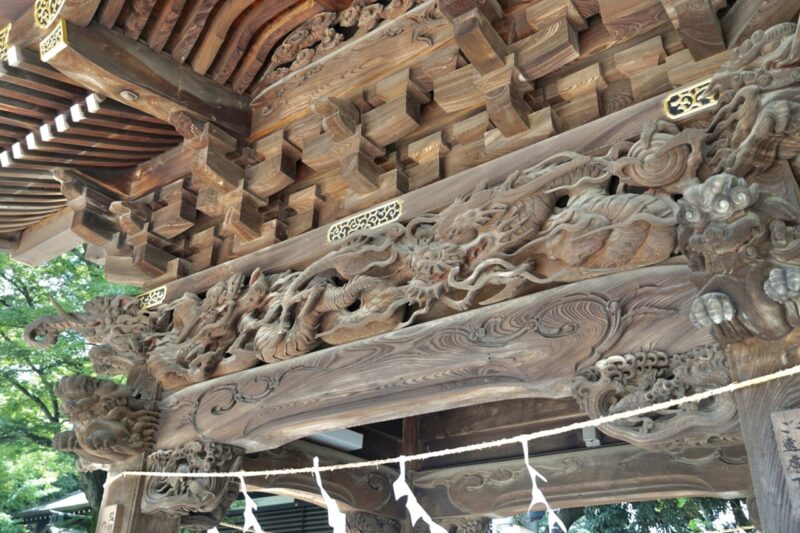

実に彫刻が見事な手水舎。

実に彫刻が見事な手水舎。

明治三十年(1897)に竣工した手水舎で社殿のような見事な彫刻が施されている。

明治三十年(1897)に竣工した手水舎で社殿のような見事な彫刻が施されている。

棟梁は当時の拝殿や随神門の建築を手掛けた職人作。

棟梁は当時の拝殿や随神門の建築を手掛けた職人作。

龍の吐水口より身を清める事ができる。

龍の吐水口より身を清める事ができる。

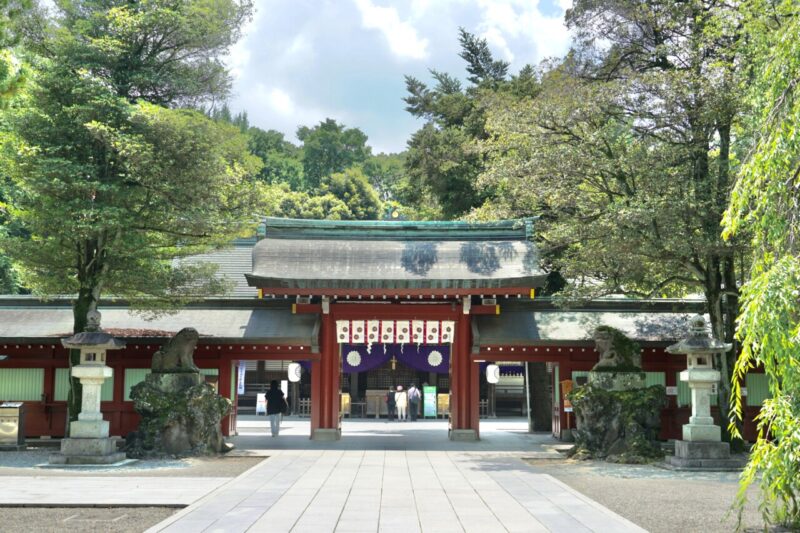

そのすぐ先に立派な随神門。

平成二十三年(2011)に御鎮座壱千九百年事業として改築された随神門。

平成二十三年(2011)に御鎮座壱千九百年事業として改築された随神門。

国産の檜で作られていて、正面には随身像、後面には恵比寿大國が納められている。

国産の檜で作られていて、正面には随身像、後面には恵比寿大國が納められている。

門の口が広いのは、くらやみ祭での神輿などの出入りをスムーズに行うために設計されたため。

門の口が広いのは、くらやみ祭での神輿などの出入りをスムーズに行うために設計されたため。

『江戸名所図会』にも随神門が描かれているが、それに劣らない立派な随神門である。

『江戸名所図会』にも随神門が描かれているが、それに劣らない立派な随神門である。

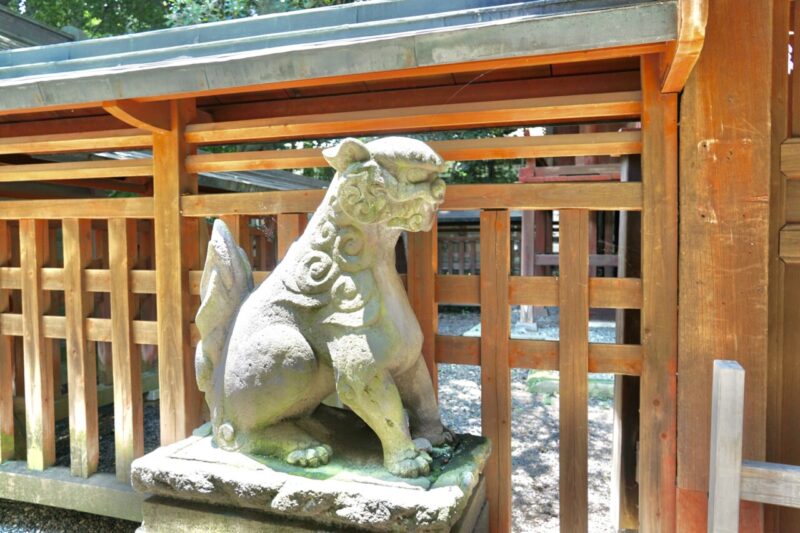

随神門の手前に一対の狛犬。

天保十年(1839)奉納。

天保十年(1839)奉納。

子持ちと玉持ち。

子持ちと玉持ち。

江戸時代の鼓楼・再建された中雀門

随神門を潜った先も綺麗に整備された参道。

奥に見えるのが中雀門。

奥に見えるのが中雀門。

参道の左手には鼓楼。

時刻などを知られるために太鼓を置いた建物で、嘉永七年(1854)に再建されたものが現存。

時刻などを知られるために太鼓を置いた建物で、嘉永七年(1854)に再建されたものが現存。

参道の正面に中雀門。

明治維新百年記念事業として昭和四十四年(1969)に建て替えられたもの。

明治維新百年記念事業として昭和四十四年(1969)に建て替えられたもの。

『江戸名所図会』には随神門の先には注連樹が置かれていて、その代わりとなるのだろう。

『江戸名所図会』には随神門の先には注連樹が置かれていて、その代わりとなるのだろう。

中雀門の手前にも一対の狛犬。

苔むした良い風合いの狛犬で、天保十年(1839)奉納。

苔むした良い風合いの狛犬で、天保十年(1839)奉納。

奉納年と作風から随神門前に置かれた狛犬と同じ石工の作と思われる。

奉納年と作風から随神門前に置かれた狛犬と同じ石工の作と思われる。

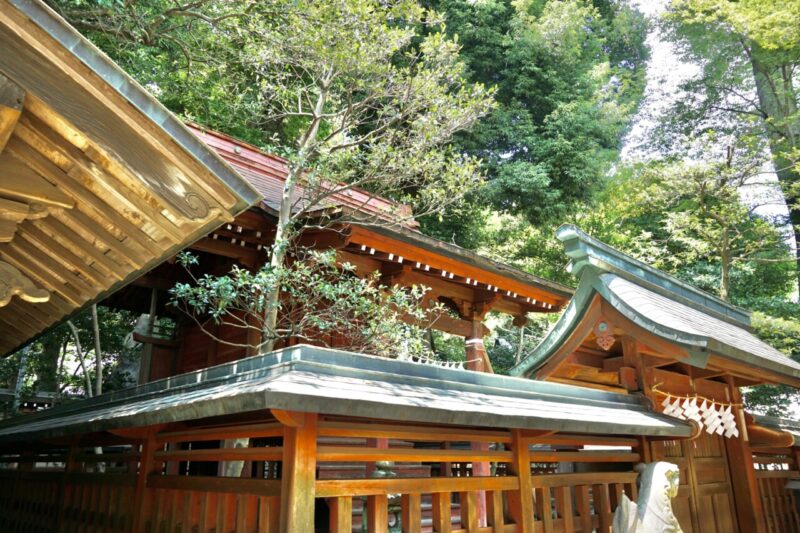

重厚感ある立派な社殿・江戸時代の本殿

中雀門を潜ると立派な社殿。

現在の拝殿は明治十八年(1886)に官幣小社に昇格した年に改築したもの。

現在の拝殿は明治十八年(1886)に官幣小社に昇格した年に改築したもの。

昭和五十三年(1978)に改修が行われた。

昭和五十三年(1978)に改修が行われた。

流造・切妻千鳥破風・銅板葺素木造で、拝殿と幣殿が一体となっている。

流造・切妻千鳥破風・銅板葺素木造で、拝殿と幣殿が一体となっている。

「総社六所宮」と記された扁額は江戸時代中期の書家・勝間龍水によるもの。

「総社六所宮」と記された扁額は江戸時代中期の書家・勝間龍水によるもの。

本殿は四代将軍・徳川家綱の命により寛文七年(1667)に造営されたものが現存。

その後、幾度かの改修を行っているが、建立当時のままの形を残している。

その後、幾度かの改修を行っているが、建立当時のままの形を残している。

『江戸名所図会』にも描かれた本殿で、流造の社殿三棟を横に連絡した相殿造となっている。

『江戸名所図会』にも描かれた本殿で、流造の社殿三棟を横に連絡した相殿造となっている。

広大な境内には数多くの境内社

大鳥居を潜ってすぐ左手には宮乃咩神社。

創建は本社と同時代と伝わる古社であり、源頼朝の妻・北条政子の安産祈願をした神社。

創建は本社と同時代と伝わる古社であり、源頼朝の妻・北条政子の安産祈願をした神社。

安産祈願として柄杓が奉納されているのが特徴的。

安産祈願として柄杓が奉納されているのが特徴的。

大鳥居を潜ってすぐ右手には稲荷神社。

旧町内神戸(ごうど)のお稲荷様として神戸稲荷神社とも称される。

旧町内神戸(ごうど)のお稲荷様として神戸稲荷神社とも称される。

その先に松尾神社。

巽神社が並ぶ。

巽神社が並ぶ。

巽神社には小さいけれどお顔がユニークな狛犬も。

巽神社には小さいけれどお顔がユニークな狛犬も。

社殿の右側には住吉神社・大鷲神社。

お酉さまとして毎年11月の酉の日には酉の市が行われる。

お酉さまとして毎年11月の酉の日には酉の市が行われる。

その左手には東照宮。

元和四年(1618)に二代将軍・徳川秀忠の命によって造営された徳川家康を祀る東照宮。

元和四年(1618)に二代将軍・徳川秀忠の命によって造営された徳川家康を祀る東照宮。

市の指定有形文化財。

市の指定有形文化財。

手前には表情が特徴的な狛犬。

手前には表情が特徴的な狛犬。

寛保二年(1742)奉納と大変古いもの。

寛保二年(1742)奉納と大変古いもの。

天下泰平の相撲場・樹齢1,000年の御神木・宝物殿

その先には相撲場として土俵。

天正十八年(1590)の徳川家康の江戸入城を賀し、この日を記念して天下泰平・五穀豊穣を祈る奉納相撲が始まったとされ、現在も毎年8月1日に八朔相撲祭が行われている。

天正十八年(1590)の徳川家康の江戸入城を賀し、この日を記念して天下泰平・五穀豊穣を祈る奉納相撲が始まったとされ、現在も毎年8月1日に八朔相撲祭が行われている。

本殿の右手奥には御神木。

数多くの古木がある中でも特に存在感のある大銀杏。

数多くの古木がある中でも特に存在感のある大銀杏。

樹齢は約1,000年と伝わり乳銀杏としても信仰を集めた。

樹齢は約1,000年と伝わり乳銀杏としても信仰を集めた。

この大銀杏の根元には蜷貝が生息していたと云う。

産婦の乳が出ない時は、この蜷貝を煎じて飲むと乳の出が良くなると信仰をされた。

現在はその信仰を引き継ぎ、この大銀杏に手を合わせると産後の肥立ちが良くなると云う。

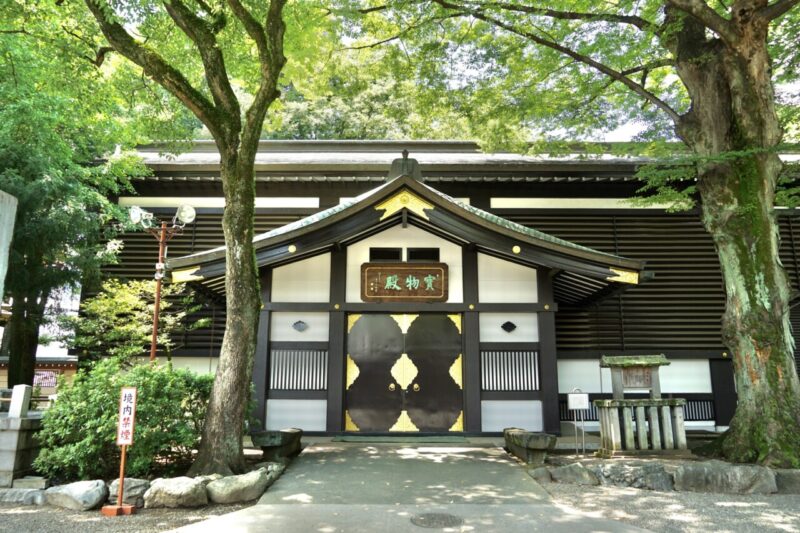

随神門を潜った右手には宝物殿。

重要文化財の狛犬など当社の宝物が納められた宝物殿。

重要文化財の狛犬など当社の宝物が納められた宝物殿。

土日祝や祭礼日に一般開放されている。

土日祝や祭礼日に一般開放されている。

『ちはやふる』登場神社のモデル・舞台は府中

上述した司馬遼太郎「燃えよ剣」に登場するように多くの作品に登場する当社。

近年では末次由紀による少女漫画で、アニメ化や実写映画化もされた『ちはやふる』で登場する神社のモデルとしても知られる。

主人公たちの住む街が府中であるため、たびたび府中の風景が作中に登場。

神社のモデルも当然当社となっている。

武蔵総社の御朱印・全国総社会御朱印帳

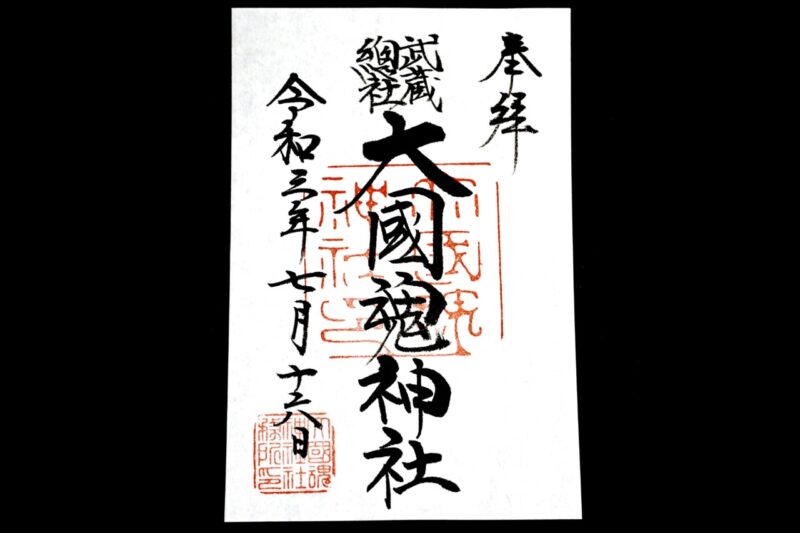

御朱印は社務所にて。

御朱印受付所の看板が出ているので分かりやすい。

御朱印受付所の看板が出ているので分かりやすい。

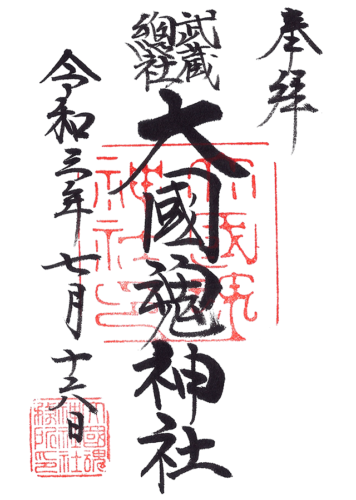

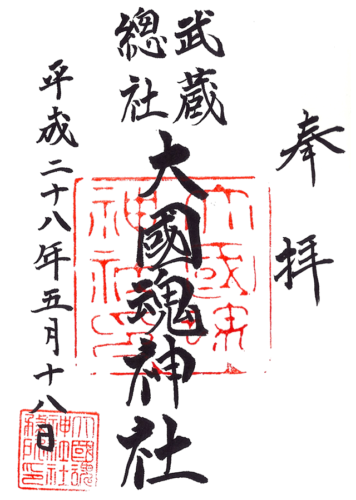

御朱印は「大國魂神社印」の朱印、左下に「大國魂神社社務所印」の朱印。

墨書きで「武蔵総社 大國魂神社」。

墨書きで「武蔵総社 大國魂神社」。

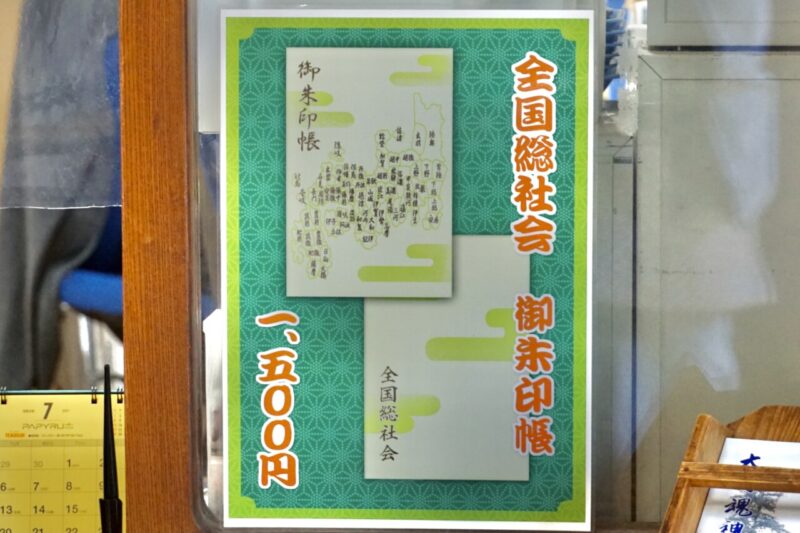

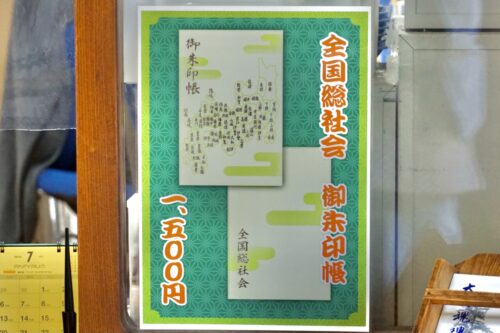

御朱印帳は全国総社会発行の御朱印帳を用意。

全国の総社が記された専用の御朱印帳で大サイズ。

全国の総社が記された専用の御朱印帳で大サイズ。

所感

武蔵国の国魂の神をお祀りし、武蔵国そのものもを神格化した神社。

その後、国府が置かれるにあたり武蔵国の総社として崇敬を集めた。

令制国の国府が置かれた土地は、律令制の崩壊と共に廃れ、総社も中世までには廃れたところが全国的に多いの中、こうして当社はずっと崇敬を集め続けているのが素晴らしい。

古代では国造が代々奉仕し、令制国では国司による奉仕そして総社として崇敬を集め庇護され、鎌倉幕府、そして江戸幕府からの多大なる崇敬、明治以降も官社として、現在も別表神社として崇敬を集め続けている。

それだけ武蔵国にとって重要な神社であり、多くの人々の心の拠り所であったのだろう。

府中は当社を中心に栄えたといっても過言ではなく、街全体にそういった空気を感じる事ができる。

東京を代表する神社であり、全国の総社の中でも代表的な素晴らしい神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印帳

全国総社会御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

全国総社会発行の御朱印帳を用意。

全国の総社が記された専用の御朱印帳で大サイズ。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円・300円

社務所にて。

※交通安全ステッカーは種類が多数あり。

参拝情報

参拝日:2021/07/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/05/18(御朱印拝受)

コメント