目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

品川宿元総鎮守・南の天王さん

東京都品川区北品川に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社に指定された後に郷社。

品川宿の元総鎮守とされ、後に南品川宿の鎮守。

通称「南の天王さん」として親しまれる神社で、品川の南を鎮守する。

一方で通称「北の天王さん」は「品川神社」で品川の北を鎮守している。

現在は東海七福神の恵比寿神も担っている。

神社情報

荏原神社(えばらじんじゃ)

御祭神:高龗神・天照皇大神・豊受姫之神・須佐男之尊・手力雄之尊・大鳥大神・恵比寿神

社格等:准勅祭社・郷社

例大祭:6月上旬(南の天王祭)・9月9日(例大祭)

所在地:東京都品川区北品川2-30-28

最寄駅:新馬場駅

公式サイト:http://ebarajinja.org/

御由緒

荏原神社は元明天皇の御代、和銅2年(709年)9月9日に、奈良の元官幣大社・丹生川上神社より高龗神(龍神)を勧請し、長元2年(1029年)9月16日に神明宮、宝治元年(1247年)6月19日に京都八坂神社より牛頭天王を勧請し、古より品川の龍神さまとして、源氏、徳川、上杉等、多くの武家の信仰を受けて現在に至っています。明治元年には、准勅祭社として定められました。神祗院からは府社の由来ありとされました。現在の社殿は弘化元年(1844年)のもので、平成20年で164年を迎えました。

往古より貴船社・天王社・貴布禰大明神・品川大明神と称していましたが、明治8年、荏原神社と改称。旧荏原郡(品川、大田、目黒、世田谷)の中で最も由緒のある神社であったことから、荏原郡の名を冠した社号になりました。神殿に掲げる荏原神社の扁額は、内大臣三条実美公、貴布禰大明神の扁額は、徳川譜代大名源昌高のお染筆です。

古より当社に祈願すれば叶わぬことは無いといわれ、勝運、学問、商売繁盛、交通安全、病気平癒、家内安全、恋等に特別の御神徳があります。(公式サイトより)

歴史考察

龍神(水神)を祀る神社として創建された古社

社伝によると、和銅二年(709)に創建と伝わる。

大和国(奈良県)の「丹生川上神社」より高龗神(龍神)を勧請して創建されたと云う。

延喜式内社(名神大社)で、二十二社(下八社)に数えられる古社。

現在は上社・中社・下社で独立している。

いずれも古くから水神を祀るとされ、古くは祈雨・止雨の社として朝廷より信仰を集めた。

神産みにおいて伊邪那岐(いざなぎ)が迦具土(かぐつち)を斬り殺した際に生まれた神。

「龗」は「龍の古語であり、水や雨を司る龍「水神」として信仰を集めた。

当時は三ツ木(現・西品川3付近)と呼ばれた一画に鎮座していて、後に現在地に遷座。

旧鎮座地には今も「品川貴船神社」と云う高龗神を御祭神とする神社が残されている。

かつては「品川の龍神様」と崇敬を集め、「品川貴船社」「貴布禰大明神」など称され、水の神(龍神)を祀る神社として崇敬を集めた。

社殿の屋根からも龍が姿を見せている。

社殿の屋根からも龍が姿を見せている。

源頼義・義家(八幡太郎)の伝承・大國魂神社との関係

康平五年(1062)、前九年の役平定の際に源頼義・義家(八幡太郎)の父子が当社と武蔵国総社「大國魂神社」に参蘢。

品川沖の海中で身を清め祈願を行ったとされている。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られる。

源義家(みなもとのよしいえ)

源頼義の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義と、その嫡男で「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

この故事に倣い、源頼義・義家(八幡太郎)の父子から信仰の篤かった「大國魂神社」は、現在も当社との繋がりを見る事ができる。

その繋がりが顕著なのが「大國魂神社」例祭の「くらやみ祭」。

武蔵国の「国府祭」を起源とした当社の例大祭。

現在も4月30日から5月6日にかけて斎行。

関東三大奇祭の1つとされ東京都指定無形民俗文化財。

かつて街の明かりを消した深夜の暗闇の中で行われていたため「闇夜祭」と呼ばれ、江戸時代の頃も江戸近郊や江戸中から大勢の人々が集まる祭りとして大いに賑わった。

現在もGW中に開催されるとあって例年多くの人出で賑わう。

くらやみ祭では、祭りに先立ち最初に品川海上禊祓式(汐盛り)と云う神事が行われる。

鎌倉時代に牛頭天王を勧請・南の天王さん

長元二年(1029)、「伊勢神宮」より豊受大神・天照大神を勧請。

宝治元年(1247)、「八坂神社」より牛頭天王を勧請。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称し、総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」など祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊に改められたところが多い。

当社は古くから「品川貴船社」として水神(龍神)を祀る神社として崇敬を集めていたが、牛頭天王を勧請した事により、庶民から「天王社」「天王さん」として呼ばれる事も増えていく。

徳川家康から朱印地を賜る・品川神社との朱印争い

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

東海道を通って江戸入りする際に当社に立ち寄り、愛蔵の左文字一振りを奉納。

天正十九年(1591)、家康が武運長久を祈願し5石の朱印地を寄進。

以後、徳川将軍家からの崇敬を集めた。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

徳川家康より賜った5石の朱印地だが「品川神社」と朱印争いを起こす。

「品川大明神」に対して5石の朱印地を与えられていたため両社が「品川大明神」を主張。

結果的に2石5斗ずつ半分に分けられ、当社は南品川の2石5斗を拝領。

北品川の2石5斗は「品川神社」に与えられており、この頃から北の「品川神社」、南の「荏原神社」で品川鎮守としての南北の分断があった事が窺える。

御朱印書き替えのたびに両社の宮司が出て賜り、代わる代わる所蔵したという。

元々は歴史の古い当社が品川総鎮守であったが、品川宿が北品川・南品川と二分するようになり、二社で品川鎮守となった歴史がある。

品川宿の発展・南品川宿の鎮守

慶長六年(1601)、港町として発展していた品川湊の近くに品川宿が設置。

東海道五十三次の宿場の一つで、東海道の第一宿となり江戸の玄関口として賑わった。

品川宿は、北品川宿・南品川宿に分かれていた。(後に北品川の北に歩行新宿が追加)

目黒川を境に、北が北品川宿・南が南品川宿。

この時点で、北品川宿・南品川宿の鎮守も分離したものと思われる。

北品川宿の鎮守が「品川神社」、南品川宿の鎮守が当社。

両社で品川の鎮守となり、幕府からの朱印状も「品川大明神」として両社に2分された。

こうした品川宿の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

歌川広重の代表作『東海道五十三次』で描いた「品川 日之出」。

御殿山の麓を通過する大名行列の最後尾を描いている。

同じく広重による『江戸名所之内』から「品川の駅海上」。

賑わう東海道の他に、海上にも多くの船が行き来している。

陸海両路の江戸の玄関口として賑わったのが品川宿である。

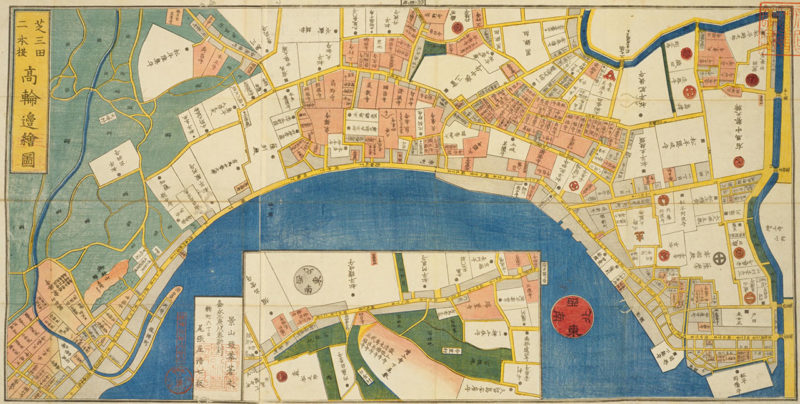

江戸切絵図から見る当社

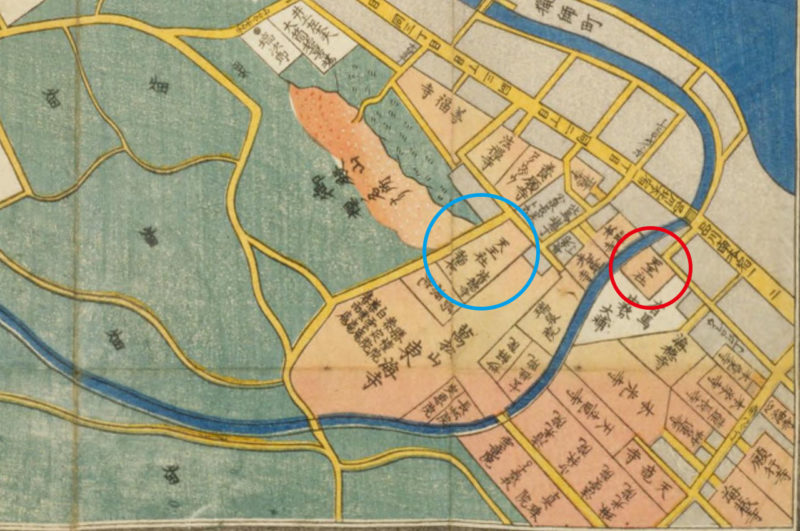

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の品川から芝・高輪の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は左下端に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で、「天王社」と記されている。

目黒川の南側にあり、南品川の鎮守であった。

青円で囲ったのが「品川神社」で、こちらも「天王社」と記されている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(南品川宿上)

貴布彌社

除地四段七畝十二歩。天王横町の奥にあり。祭神・闇龗闇山祇闇罔象三神各深秘す。祈雨止雨の守護神なり。社傳に和銅二年九月九日、藤原伊勢人勧請して當所の鎮守とす。一説に天長年中の勧請とも云。又類聚國史を引て弘仁九年、武州荏原郡品川に鎮座と見ゆと。今按ずるに類聚國史に此文なし。日本後記、弘仁九年五月、山城國愛宕郡貴布彌神爲大社と號す。是常社にあらざること明なり。又伊勢人が山城貴船明神の夢想を得て鞍馬寺を創建せし故事あればここに彼社を勧請せしをもて附會せしならん。當社元枝郷三ツ木にありしと云。今社跡にも貴布彌社あるば舊地を存せんとて建置しなりと云。例祭九月九日。相殿の神二座あり。左神明は長元二年九月十六日勧請する所、今もこの日をもて祭る。右祇園牛頭天王は寶治元年六月十九日勧請す。此神は南品川猟師町、當所の門前地及本榮蓮長妙蓮願行海藏常行妙國品川海雲海晏等十寺の門前町屋二日五日市村の総鎮守にて、例祭六月七日神輿を氏子町に渡し、海晏寺門前より舟にて海上を廻り、漁師町より上陸して南品川一町目の假屋に駐め、十九日に至て歸社す。拝殿間口三間半、奥行二間。本社間口九尺、奥行二間、前に向拝あり。南方に一間に九尺の供所を建。續く社前に鳥居二基を立、一は木にて造、一は石にて造る、共に柱間八尺高一丈二尺。正月五月六月共に十六日、九月十一日の四度に神楽を奏せり。天正十八年、東照宮当社に御立寄ありて鎮坐の来由を御尋あり。当時旧記も存ぜしかば、時の神主鈴木正根具に言上す。又記録をも御覧ありて、故ある古社なりとて左文字の御太刀を寄附せらる。明年十一月品川郷にて五石の御朱印を寄せらる。されど此社領、昔より北品川稲荷社と中分す。故に御朱印御書替毎に両社の神主出て賜り、両社かはるかはる所蔵し、当社にては南品川の内二石五斗を領す。

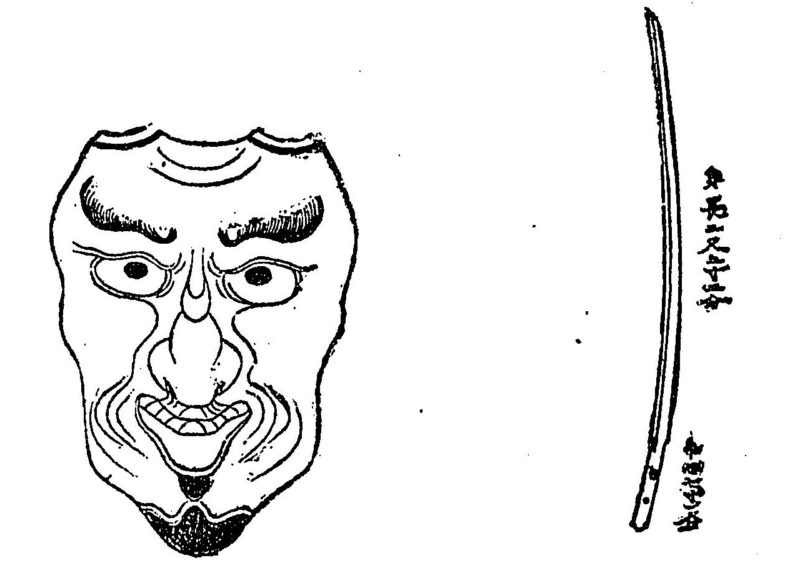

寶物。東照宮御朱印一通(御朱印状の詳細略)。左文字御太刀一振り(東照宮御寄附の品なり、其圖左の如し)。素盞鳥尊假面一枚(略)。

末社。日本武尊少彦名尊八幡天神合社(間口一間奥行九尺、本社の南にあり、下の二社同じ)。天兒屋根命疱瘡神合社。三峰権現社。倉稲魂神社(本社の北にあり)。市杵島姫社(本社の西にあり、右四社皆方三尺の小社なり)。

門前町屋(略)

貴布彌旅所(略)

神主鈴木帯刀(略)

南品川宿の「貴布彌社」と記されているのが当社。

上述した江戸切絵図には「天王社」と記してあったが、こちらには古くからの「貴布彌社」で表記。

祭神についてや御由緒についての記載、さらには考察と大変詳しく記されている。

当時の御祭神は三柱(相殿二柱)とある。

中央に創建時の御祭神・高龗神、左に神明(天照大神)、右に祇園牛頭天王であった。

注目すべきは「されど此社領、昔より北品川稲荷社と中分す。故に御朱印御書替毎に両社の神主出て賜り、両社かはるかはる所蔵し、当社にては南品川の内二石五斗を領す。」の部分で、「品川神社」と朱印争いがあり2石5斗ずつ分け合っている事が記してある。

また多くの末社が記してあり、その中の日本武尊(大鳥大神)は当社に合祀される事になる。

『新編武蔵風土記稿』の当社の項目で描かれた宝物。

右の宝物が徳川家康愛蔵であった左文字。

当社に立ち寄った際に由緒を尋ね、この左文字一振を奉納したと云う。

左の宝物が品川沖の海面から発見された仮面で、牛頭天王(素戔嗚尊)の仮面だと云う。

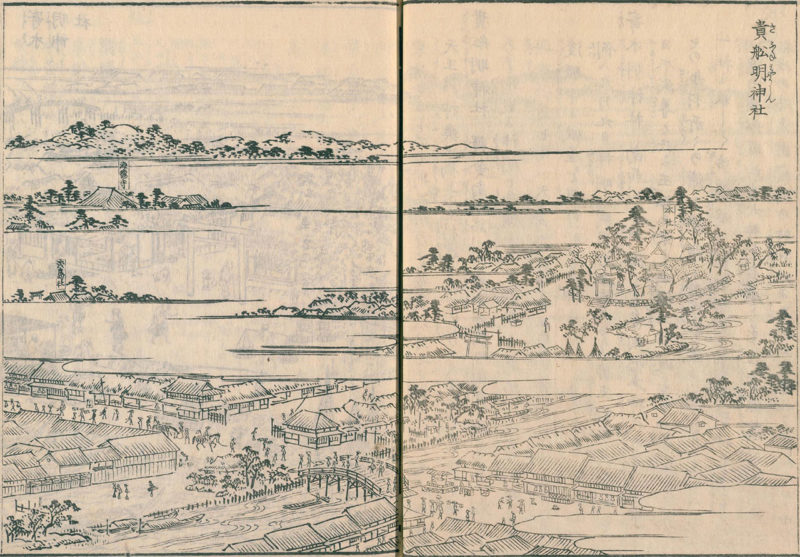

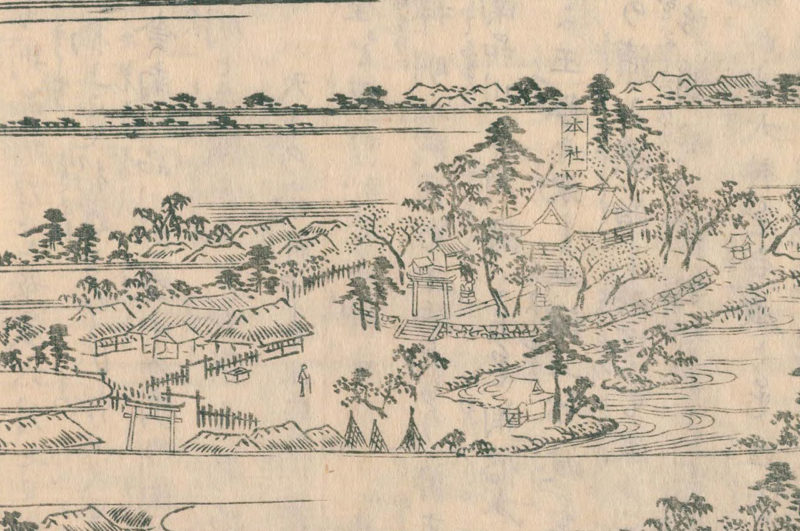

江戸名所図会で見る当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「貴舩明神社」として描かれている当社。

参道が長く設けられており、南品川の鎮守として大いに崇敬を集めた。

下に見えるのが当時の東海道・南品川宿の様子で、街道には多くの往来が見える。

当時の境内を知る事ができる。

立派な社殿が見えるが、この社殿はこの数年後に焼失。

弘化元年(1844)、社殿が造営。

この社殿が現存している。

この社殿が現存している。

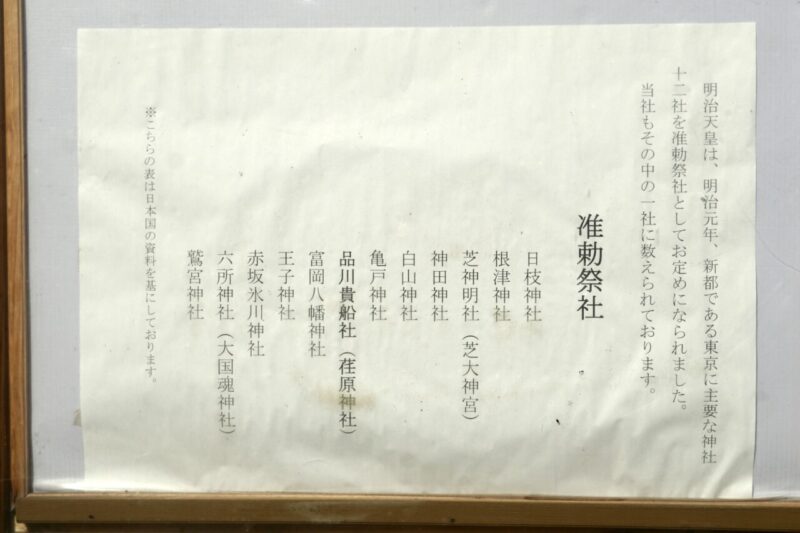

明治以降の歩み・准勅祭社に指定された一社

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、「品川貴船社」が准勅祭社に指定。

明治天皇は明治元年(1868)から翌年にかけ3度当社に行幸。

明治天皇は明治元年(1868)から翌年にかけ3度当社に行幸。

当社を内侍所としているように皇室からの崇敬も篤かった。

当社を内侍所としているように皇室からの崇敬も篤かった。

明治元年(1868)、東京近郊の主だった神社を准勅祭社と定めた。

明治天皇が、東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社と制定した事による。

これが後に「東京十社」へと繋がっていく。

明治三年(1870)、准勅祭社が廃止され郷社に列した。

現在も社号碑には「郷社」の文字が残る。

現在も社号碑には「郷社」の文字が残る。

明治四年(1871)、「品川貴船社」から「南品川神社」に改称。

明治八年(1875)、荏原郡の中で最も由緒のある神社という意味で「荏原神社」に改称。

改称後も氏子からは「南の天王さん」と呼ばれ親しまれている。

改称後も氏子からは「南の天王さん」と呼ばれ親しまれている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

南品川宿など品川周辺の旧地名が残っていて、当社周辺を本宿と呼んだ。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

現在は東海七福神の恵比寿神も担っている。

東京十社である北の天王さん「品川神社」との関係

明治元年(1868)、准勅祭社に指定。

これが現在の「東京十社」へと元となる。

東京23区内の10の神社。

起源は明治維新で制定された「准勅祭社」にある。

昭和五十年(1975)に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、東京23区内の准勅祭社10社を巡る「東京十社巡り」が企画され、これが現在の「東京十社」。

准勅祭社を基礎とした「東京十社」であるが、当社は「東京十社」には属していない。

代わりに属しているのが「北の天王さん」こと「品川神社」。

この件については、当社と「品川神社」のどちらが准勅祭社であったのか対立が見られる。

どちらが准勅祭社だったのか。

色々と説があるが個人的には「どちらもそうだった」という説を推したい。

当社によると准勅祭社に指定されたのは「品川貴船社」という神社であるため、当社が准勅祭社であったとしている。

但し「品川神社」も准勅祭社を名乗っており、東京十社に属しているのは「品川神社」。

これは古くは「荏原神社」が品川総鎮守であったものの、いつしか2社で品川鎮守となった背景があり、江戸時代の頃から朱印争いなどを繰り広げていた両社ならでは。

目黒川(現在は河川の位置が違う)で、品川が南北に分断されていたため、北品川は「品川神社」が鎮守し「北の天王さん」と呼ばれ、南品川は「荏原神社」が鎮守し「南の天王さん」と呼ばれた経緯が深く関わってくる。

「品川神社」と「荏原神社」は2社で品川鎮守を担ったと見る事ができ、 江戸時代の朱印地と同様に両社で准勅祭社に指定された、とも推測できる。

こうした事情もあり「品川神社」と「荏原神社」は古くから少し微妙な関係であるが、両社で品川鎮守なのは間違いなくどちらも多くの崇敬を集めている。

境内案内

朱色の鎮守橋・鎮守橋の先に鎮座・しながわ百景

第一京浜から目黒川沿いに東京湾方面へ向かうと当社が鎮座。

目黒川に架かるのは朱色の橋。

目黒川に架かるのは朱色の橋。

鎮守橋と名付けられた橋は当社への参道を兼ねた橋となっている。

鎮守橋と名付けられた橋は当社への参道を兼ねた橋となっている。

目黒川沿いの北側に当社が鎮座。

鎮守橋から当社を望む姿は「鎮守橋からの新緑の荏原神社を望む」として「しながわ百景」に選定。

鎮守橋から当社を望む姿は「鎮守橋からの新緑の荏原神社を望む」として「しながわ百景」に選定。

旧南品川宿の鎮守であった当社は今も品川区の名所の1つとなっている。

旧南品川宿の鎮守であった当社は今も品川区の名所の1つとなっている。

現在は目黒川の北に鎮座している当社だが古くは目黒川の南に鎮座。

上述した江戸切絵図や明治の古地図を見ると分かりやすい。

品川宿は目黒川を境に北品川と南品川で分かれており、南品川鎮守の当社は当然南側に鎮座。

現在、目黒川の北に位置するのは当社が遷った訳ではなく、目黒川の付け替えが行われたためで、目黒川の位置が変わった事が原因。

近くには古い鎮守橋の親柱。

昭和三年(1928)のもので、現在のに建て替えられた際に一部がこうして保管されている。

昭和三年(1928)のもので、現在のに建て替えられた際に一部がこうして保管されている。

木造鳥居・郷社の社号碑・恵比寿神像

鎮守橋の先、右手に社号碑。

「郷社 荏原神社」の文字。

「郷社 荏原神社」の文字。

南向きの鎮守橋に対し南東向きに参道。

南向きの鎮守橋に対し南東向きに参道。

木造鳥居の先に恵比寿神像。

木造鳥居の先に恵比寿神像。

恵比寿神像は平成五年(1993)に奉納されたもの。

当社が東海七福神の恵比寿神を担っている事に因む。

当社が東海七福神の恵比寿神を担っている事に因む。

参道の左手に手水舎。

手水石は昭和十五年(1940)に奉納されたもので、現在も綺麗に使用できる。

手水石は昭和十五年(1940)に奉納されたもので、現在も綺麗に使用できる。

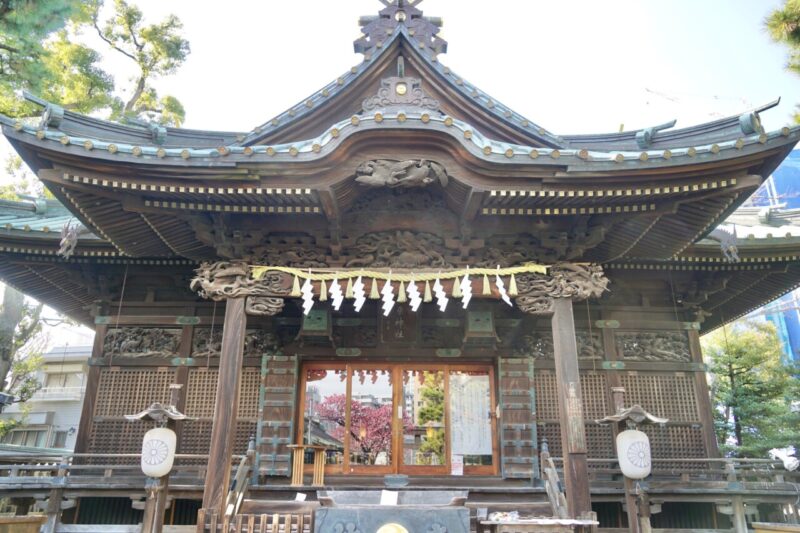

江戸時代後期の社殿が現存・龍が見下ろす社殿

透塀に囲まれた先に社殿。

弘化元年(1844)に造営された社殿。

弘化元年(1844)に造営された社殿。

関東大震災や戦災からも免れ現存。

関東大震災や戦災からも免れ現存。

至るところに見事な彫刻が施された拝殿。

至るところに見事な彫刻が施された拝殿。

彫りも深く細やかで大胆な彫刻。

彫りも深く細やかで大胆な彫刻。

江戸時代後期の職人による技術力の高さを窺える。

江戸時代後期の職人による技術力の高さを窺える。

彫刻が美しい拝殿だが特徴的なのは拝殿屋根から顔を覗かせる二頭の龍。

左右の屋根から見下ろすように佇む龍の姿。

左右の屋根から見下ろすように佇む龍の姿。

水神(龍神)を祀り、「品川の龍神様」と称された御由緒に因む。

水神(龍神)を祀り、「品川の龍神様」と称された御由緒に因む。

この龍に守られた社殿が現存。

この龍に守られた社殿が現存。

本殿も同じく弘化元年(1844)造営のもの。

こちらも拝殿と同様に彫刻が見事。

こちらも拝殿と同様に彫刻が見事。

こうした社殿が現存しているのが実に素晴らしい。

こうした社殿が現存しているのが実に素晴らしい。

明治に奉納された子持ち狛犬・境内社の三社

拝殿前には一対の狛犬。

明治二十九年(1896)奉納の狛犬。

明治二十九年(1896)奉納の狛犬。

どちらも2頭ずつ子持ちの狛犬で実に素晴らしい出来。

どちらも2頭ずつ子持ちの狛犬で実に素晴らしい出来。

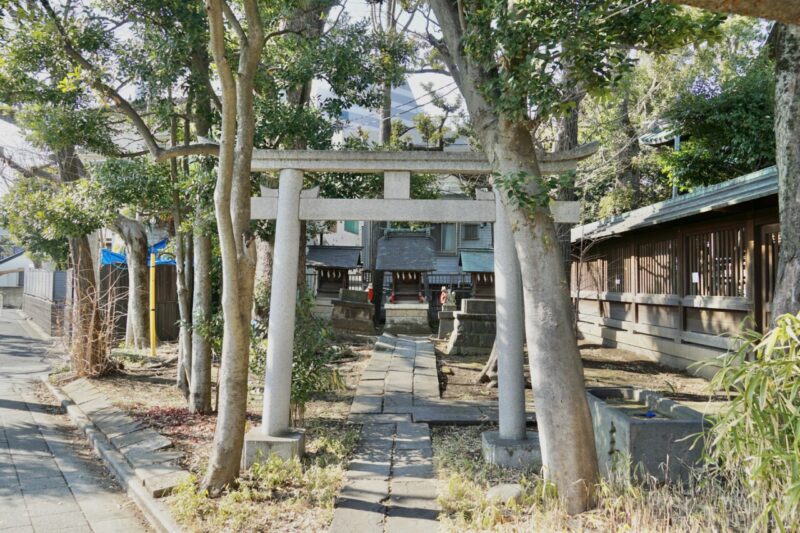

透塀から出て社殿の左手に境内社。

鳥居がありその先に三社。

鳥居がありその先に三社。

八幡宮・稲荷神社・熊野神社の三社。

八幡宮・稲荷神社・熊野神社の三社。

明治天皇記念碑・神楽殿など

手水舎の向かいに記念碑。

「明治天皇御東幸内侍所奉安所」と記された碑。

「明治天皇御東幸内侍所奉安所」と記された碑。

神鏡を奉安する為の場所で、かつて女官(内侍)が奉仕した処から名付けられた。

皇居にある、賢所(かしこどころ)に該当する。

境内の右手には神楽殿。

『新編武蔵風土記稿』には年に4回、神楽が奏上されたと記されている。

『新編武蔵風土記稿』には年に4回、神楽が奏上されたと記されている。

2月に見頃となる美しい寒緋桜

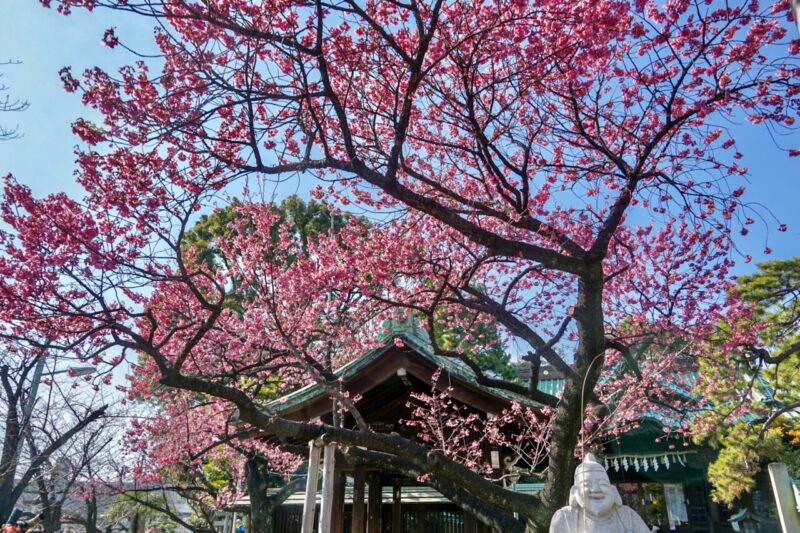

鳥居横には2月になると見頃になる寒緋桜。

当社の御神木とされる早咲きの桜。

当社の御神木とされる早咲きの桜。

見頃になるとカメラを手に多くの人が鑑賞に集まる。

見頃になるとカメラを手に多くの人が鑑賞に集まる。

毎年2月に見頃を迎える。

毎年2月に見頃を迎える。

美しい寒緋桜に集まるメジロ。

美しい寒緋桜に集まるメジロ。

こちらは2022年2月12日に撮影。

こちらは2022年2月12日に撮影。

この寒緋桜は御神木なので触れたりはせずマナーを守って楽しみたい。

この寒緋桜は御神木なので触れたりはせずマナーを守って楽しみたい。

こちらは2026年1月26日撮影で例年より早い見頃となった。

こちらは2026年1月26日撮影で例年より早い見頃となった。

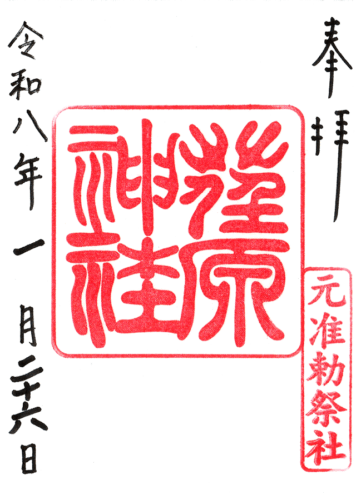

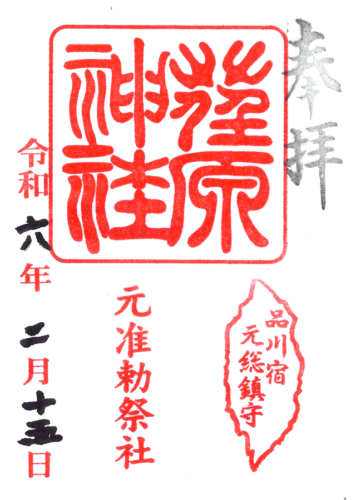

御朱印・東海七福神の恵比寿神

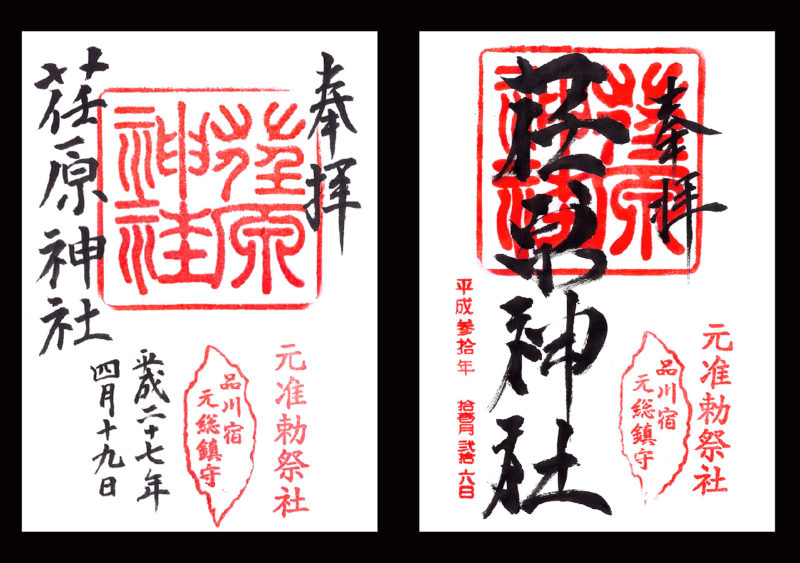

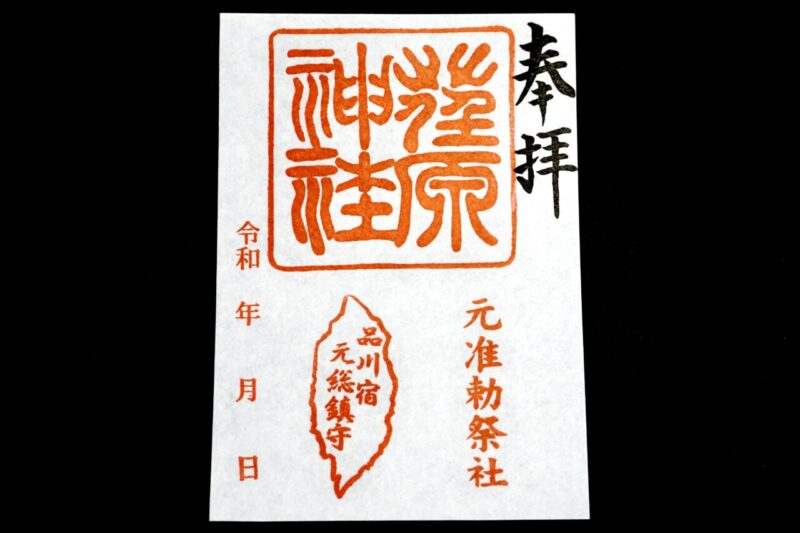

御朱印は境内右手の社務所にて。

以前は御朱印帳に直接頂けたが現在は基本的に書き置きのみ。

以前は御朱印帳に直接頂けたが現在は基本的に書き置きのみ。

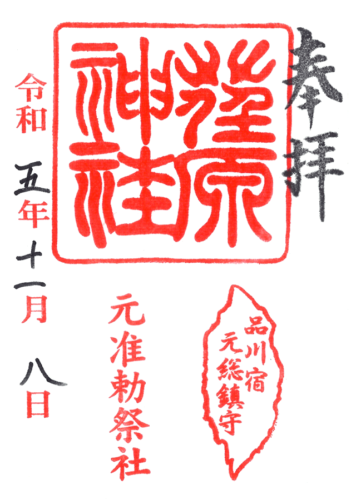

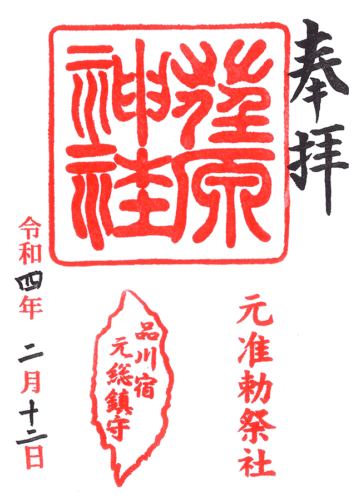

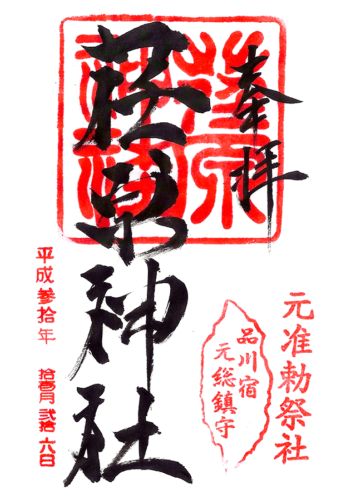

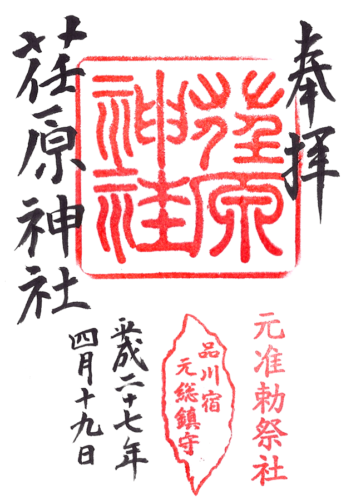

「元准勅祭社」「品川宿元総鎮守」のスタンプが映える。

左が2015年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

左が2015年に頂いたもので、右が2018年に頂いたもの。

こちらはコロナ禍でセルフ御朱印となっている2022年2月に頂いたもの。(日付は自分で書く形)

こちらはコロナ禍でセルフ御朱印となっている2022年2月に頂いたもの。(日付は自分で書く形)

当社は東海七福神の恵比寿神も担う。

そのため元日-成人の日まで「東海七福神」の恵比寿神の御朱印を頂ける。

そのため元日-成人の日まで「東海七福神」の恵比寿神の御朱印を頂ける。

日本の神で七福神の一柱。

狩衣姿で右手に釣り竿を持ち左脇に鯛を抱える姿が一般的。

古くから漁業の神で、後に留守神、さらには商いの神ともされた。

当社の三大祭り・南の天王祭(かっぱ祭り)では海中渡御も

当社には三大祭りとされる祭事がある。

6月上旬に行われる。

通称「南の天王祭」「かっぱ祭り」。

9月9日に行われる。

当社の創建祭。

11月酉の日に行われる。

いわゆる酉の市。

中でも有名なのが6月上旬に行われる天王祭。

古くは「貴船明神社」と呼ばれていた当社が「天王社」と呼ばれる事もあった程、南品川宿随一のお祭りとして古くから知られていた。

現在も当社が「南の天王さん」と称されるのは、この天王祭が賑わうからこそであり、「品川神社」の天王祭「北の天王祭」に対して、当社の天王祭は「南の天王祭」と称される。

天王洲沖で神面をつけた神輿が海に入る「御神面海中渡御」が行われる。

現存する都内で唯一の海中渡御で現在はお台場公園の入り江で斎行。

『新編武蔵風土記稿』にも描かれていた牛頭天王(素戔嗚尊)の仮面が室町時代に品川沖の海面から発見された事に因み、牛頭天王と当社縁の水神から参加者をかっぱになぞらえ「かっぱ祭り」と俗称される。

現在「天王洲アイル」と呼ばれる一画など、品川沖が天王州と呼ばれるようになったのは、当社の天王祭が由来で、牛頭天王の「御神面海中渡御」が行われる海域である事から「天王州」と呼ばれるようになった。

所感

品川の総鎮守であった当社。

現在は「品川神社」と共に南北の鎮守として崇敬を集めている。

古くは水神(龍神)を祀る神社として創建されており、水の神としての信仰を集めたのは、品川という海に面した土地柄によるものであろう。

その後、牛頭天王が合祀され天王祭が賑わう事で、「南の天王さん」として親しまれる事になる。

「品川神社」に比べると規模はそう大きくはないのだが参拝者の姿もよく見る事ができ、今もなお崇敬を集めている。

荏原郡の名を冠して「荏原神社」というようにこの地の歴史を伝える古社であり、品川と共に歩んできた良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※コロナ禍以降は社務所前に書き置き御朱印が置いてあるセルフ式。

※以前は御朱印帳に頂ける事が多かったが現在は書き置きが基本。

※案内はないが兼務社「寄木神社」の御朱印も頂けた。(セルフ式になってから不明)

※元日-成人の日まで「東海七福神」の恵比寿神の御朱印を頂ける。

参拝情報

参拝日:2026/01/26(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/30(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/21(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/19(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/15(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/11/26(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/19(御朱印拝受)

コメント