目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

五反田駅や目黒駅周辺の氏神様

東京都品川区東五反田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上大崎村・旧下大崎村・旧谷山村の鎮守。

現在の目黒駅を含む上大崎の全域、五反田駅を含む東五反田の全域、西五反田1・2・3丁目一円の氏神鎮守として崇敬を集めている。

三代将軍・徳川家光により「雉子の宮」を命名された歴史を持つ。

現在はビルの敷地内にコの字の吹き抜けで鎮座しており、現代の東京らしさのある神社。

神社情報

雉子神社(きじじんじゃ)

御祭神:日本武尊・天手力雄命・大山祗命

社格等:村社

例大祭:10月第1土・日曜

所在地:東京都品川区東五反田1-2-33

最寄駅:五反田駅・高輪台駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/kijinomiya/

御由緒

当社鎮座の起源は悠久な昔で御祭神日本武尊は景行天皇四十年、天手力雄命は天智天皇六年、大山祇命は花園天皇御即位の冬、延慶元年始めて神禮ありと社傅にあります。

御社号は古くは荏原宮と云い、(明治初年に神社後方の丘から出た古石に「荏原宮也」と彫刻されて居り、この石は現在社蔵しています。)文明年中には大鳥明神、山神の社とも称し、近郷村民の崇敬を集めて居りましたが、慶長慶長年間に徳川第三代将軍家光公がこの地に鷹狩りに来られた時、一羽の白雉がこの社地に飛び入ったのを追って社前に詣でられ、まことに奇瑞であると、「以後雉子宮と称すべし」とのお言葉があってから、神威愈々赫々として江戸社寺名所にその名を連ね、明治維新に雉子神社と改称して現在に及んでいます。(御社紋の葵はこの由来によってついていますが、正徳年中に江戸大奥から御奉納になった御神像奉蔵の厨子の御帳にも葵の紋が縫いとりされて居ります。)

当社は荏原郡上大崎村、下大崎村、谷山村、永峯町、六軒茶屋町、現在の東五反田一、二、三、四、五丁目、上大崎一、二、三、四丁目、西五反田一、二、三丁目一圓の鎮守で、江戸時代には江戸近郊大崎の地に諸大名が寓居、下屋敷、別邸を構えるものが多く、松平日向守信之郷が社号額(戦災により焼失)を奉献されるなど其の崇敬奉賛によって御神徳は弥が上に発揚されました。

神域は昔から現在の処で、明治初年までは神社の北東側は丘をなし、老松が天に聳え、翠の篠笹などが生い繁り、いかにも神寂びた霊域でありました。その丘を戸隠山と称していましたが、これは此処に天手力雄命をお祀りした社殿があった為めで、何時の頃か御本社に合祀したその社跡を残したものでもあります。又当社の西南方は廣々とひらけて、青田がつづき、池が散在し、芦や萩が生い茂り、その間を中原街道が通っていました。又境内は紅楓が多く、文人墨客が杖をひき、参詣されるものが多かったのであります。

樹々がうっそうと繁る境内は清々しく、雉の声も神寂びて聞かれた神の森も時代の推移と共に、田園大崎の村々も都市化し、社前の中原街道(現在国道放射一号線)は明治三十八年、昭和五年、昭和四十年と三度道路の改修擴幅が行われ、境内は次第に狭隘となり、昔の面影を失いましたが神苑の整頓、神将東郷平八郎元帥筆の社号額をかかげる石造大鳥居の建立、大東亜戦争に戦災を受けた社殿の復興、神楽殿社務所其他の新築等氏子崇敬者諸氏の奉賛によって愈々神威の尊厳風致の森厳を加えました。

明治維新までは白雉山宝塔寺が別当職でありましたが、明治五年十一月村社に定められ、明治三十九年神饌幣帛供進社に指定され、明治四十三年十月三日に上大崎村に鎮座した無格社三島神社を合祀し、昭和十年東京都公費供進社となり、戦後宗教法人として現在に及んでいます。(頒布の資料より)

歴史考察

日本武尊を祀り荏原宮と称された古社

社伝によると、第十二代景行天皇四十年(110)に創建。

日本武尊を祀る神社として創建したと云う。

第十二代景行天皇の皇子。

熊襲征討・東国征討を行ったとされる伝説的英雄。

東国征討を行ったため関東圏にも多くの伝承が残る。

日本武尊は死後に白鳥となって飛んだとされる事から大鳥信仰の神として祀られる事も多い。

天智天皇六年(667)、天手力雄命を祀る。

岩戸隠れの神話の際に登場する神。

岩戸の脇に控えアマテラスが岩戸から顔を覗かせた時、アマテラスを引きずり出して、世界に明るさが戻した。

この事から力の神・スポーツの神として信仰を集める。

延慶元年(1308)、大山祇命を祀る。

神産みにおいて生まれた神。

山の神・海の神として信仰を集める他、酒造の神・武神としても信仰される事がある。

三島信仰や山祇信仰の主祭神として祀られる事が多い。

以上の三柱を祀り、古くは「荏原宮」と称したとされている。

日本武尊の伝承から大鳥明神と称される

一方で、江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』では、文明年間(1469年-1487年)の伝承を元に当社の創建に関する事柄が記載されており、こちらが創建年代とする説もある。

以下、要約したものを記載。

ある日、白雉が当地に飛来して死んでしまう。その夜、村民の夢に甲冑を着た人が現れて「我は日本武尊なり。我を当地に祀れば国家を守護し、村民は安全になるべし」と告げて、白雉となり飛び去った。そこで白生地を当時に埋葬して「大鳥明神」と称した。

文明年間(1469年-1487年)には「大鳥明神」「山神の社」とも称されたと云う。

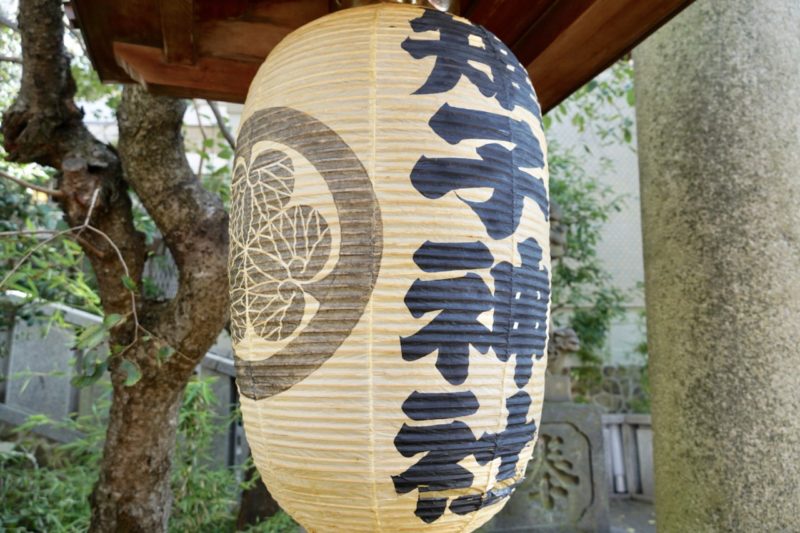

第三代将軍徳川家光による命名「雉子の宮」と葵紋

慶長年間(1596年-1615年)、第三代将軍・徳川家光によって「雉子の宮」を命名。

社伝には以下の伝承が残されている。

家光が当地周辺に鷹狩りに来た際、一羽の白雉が社地に飛び入った。

それを追って家光は社前に詣で、村民に当社の社号を尋ねる。

村民は「大鳥明神」であると答えたところ、これがまことに奇瑞であると、家光より「以後、雉子宮と称すべし」と命じたと云う。

こうした家光の伝承により、「雉子の宮」と称し、徳川将軍家より庇護された。

現在も当社の御神紋には葵紋が使用。

徳川家の家紋であった葵紋の使用が許されたのは、こうした徳川将軍家からの庇護によるもの。

徳川家の家紋であった葵紋の使用が許されたのは、こうした徳川将軍家からの庇護によるもの。

正徳年中(1711年-1715年)、大奥より御神像が奉納。

こうして徳川将軍家より庇護され崇敬を集めた。

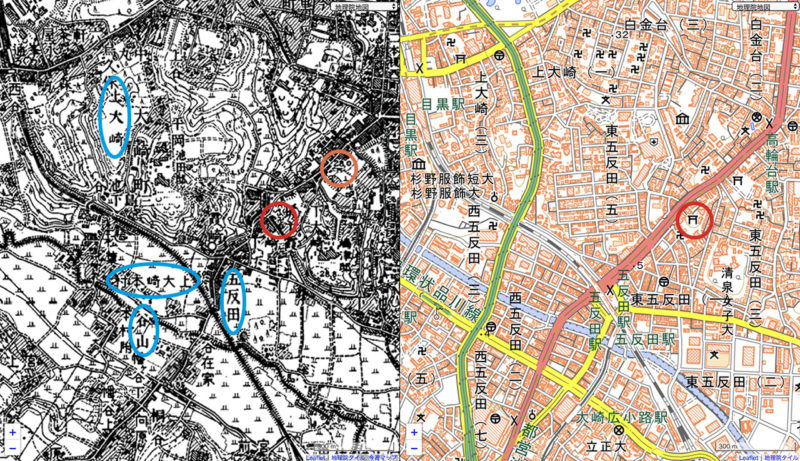

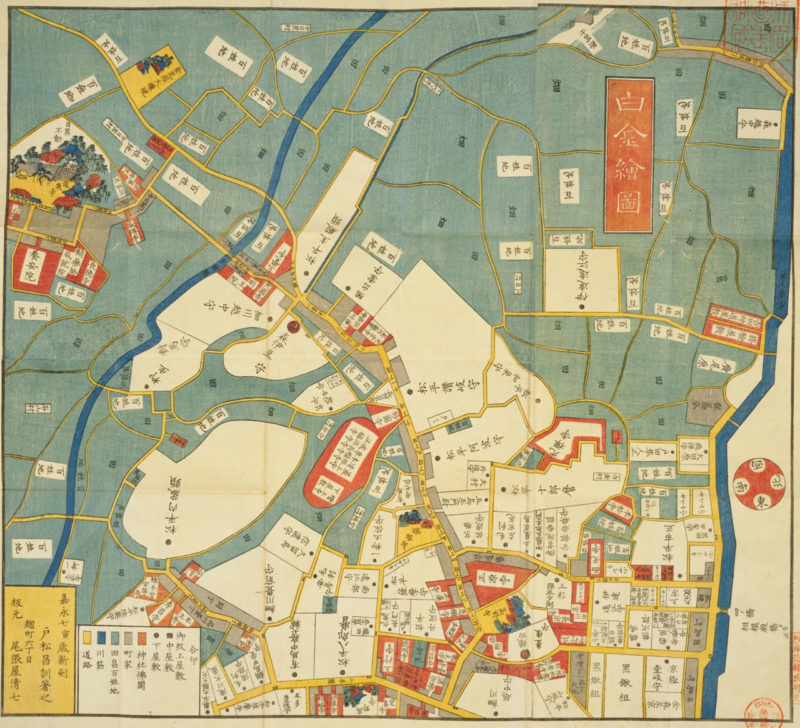

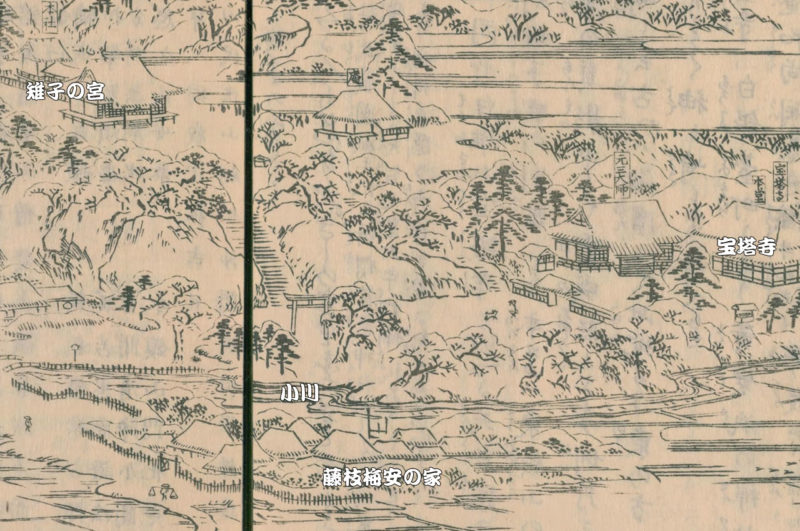

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の目黒白金辺図の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の左下に描かれている。

赤円で囲った箇所が当社で「雉子宮」と記されている。

田畑が広がるのどかな地であったが、各地に諸大名の下屋敷が置かれているのが分かる。

当社裏手の「松平陸奥守」とは、伊達政宗で知られる仙台藩主・伊達氏の下屋敷。

向かいの「松平内蔵頭」とは、岡山藩主・池田氏の下屋敷。

このように当地周辺には諸大名の下屋敷も多かったため、武家からの崇敬も篤かった。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下大崎村)

雉子宮

除地六段一畝九歩。村の東方品川台町の境にあり。上下大崎及び谷山村の鎮守なり。祭神日本武尊。社傳に云。文明年中当所に白雉一羽飛来て死す。其夜村民の夢に甲冑を着したる人来て告て云。我は日本武尊なり。我を当所に祀らば国家を守護し村民安全なるべし、とて遂に白雉と化し飛去ぬ。是によって彼白雉を埋み大鳥明神と号す。大猷院殿御放鷹の時白雉一羽当山に飛入しかば、是を追て社前に至らせ給ひ、村民に神号を問せられしに大鳥明神と言上せしかば、今より雉子宮と称すべしと上意ありしと云。神体木像長一尺三寸。本社方一間半、幣殿五間に二間、向拝一間半に二間。社前に石階あり、其下に石の鳥居水屋等建り。例祭九月二日。

末社。稲荷三島子神合社。本社の西南にあり。一間半に一間。神体各幣束なり。三島は元上大崎村に鎮座し、子神も別社にて村内にありしが、何の頃か爰に合祀す。三島の旧地二百十坪。子神の元地二十八坪。共に見捨地にて別当寺の進退なり。

別当寶塔寺(略)

元三大師堂(略)

門前町屋(略)

下大崎村の「雉子宮」とされているのが当社。

上大崎村・下大崎村・谷山村の鎮守であった事が記されている。

上述した文明年間(1469年-1487年)の日本武尊と白雉伝承を記しており、「大鳥明神」とされた事、そして大猷院殿(徳川家光の戒名)が雉子宮と命名した事も記されている。

別当寺は現在も近くにある「宝塔寺」が担っていた。

(上大崎村)

三島社

社地二十八歩。村の南にあり。小祠。勧請の年代傳はらす。下大崎村寶塔寺持。

上大崎村の「三島社」は後に当社へ合祀されており、同じく「宝塔寺」が別当寺であった。

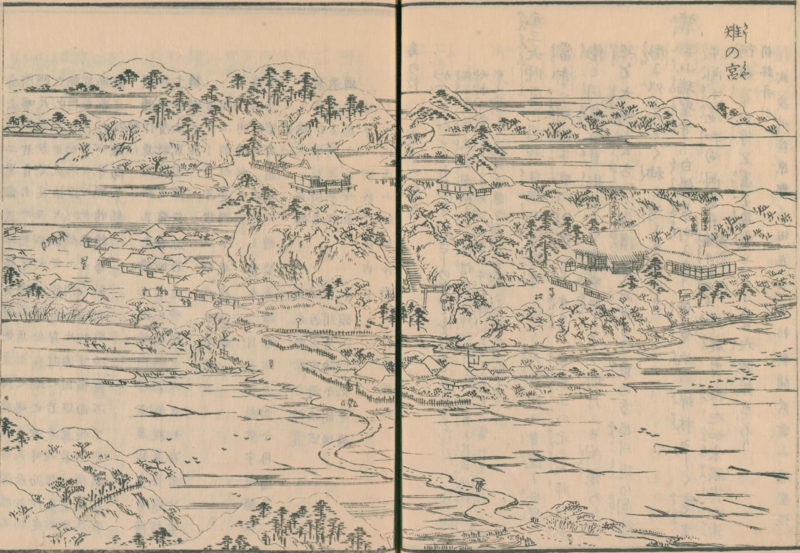

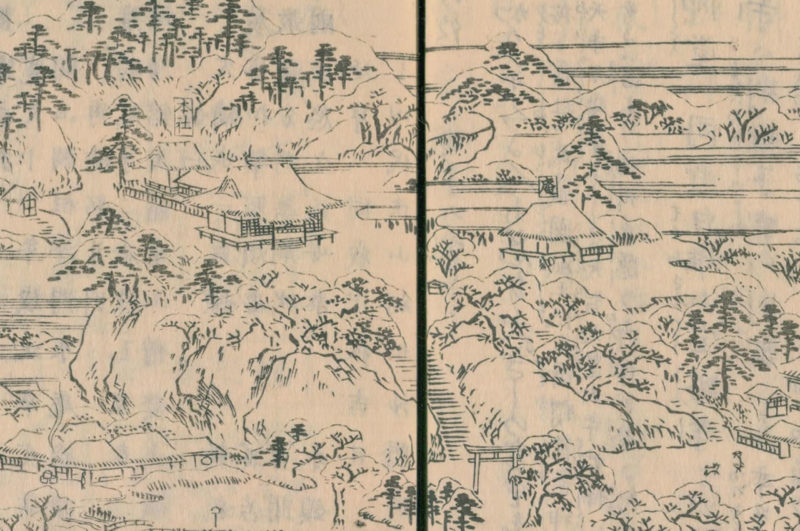

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「雉の宮」として描かれ、高台にあるのが窺える。

右手にあるのが別当寺「宝塔寺」。

これらは今でいう東五反田から高輪にかけての当時の様子。

当時は周辺地域含め現在とは随分様相が違うのが伝わり興味深く、のどかな農村だった事が窺える。

社殿の裏手には丘(小山)となっており、鬱蒼と生い茂った森のようになっていた。

ここをかつては「戸隠山」と呼んでいたそうで、正に神域といった言葉がしっくりくる。

明治以降の当社の歩み

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、上大崎村・下大崎村・谷山村・桐ヶ谷村・居木橋村の5村と、芝区白金猿町が合併して大崎村が成立。

当地は大崎村大字下大崎となり、上大崎・下大崎・谷山の鎮守であった。

明治三十九年(1906)、神饌幣帛供進社に指定。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

まだ桜田通りが整備されておらず、その分当社の社地も今より広かった事が窺える。

橙円で囲ったのは「袖ヶ崎神社」で、現在は当社の兼務社となっている。

上大崎・下大崎・谷山という地名を見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

明治四十三年(1910)、上大崎村に鎮座していた「三島神社」を合祀。

昭和七年(1932)、品川区が成立し下大崎村の多くは五反田という町名となる。

五反田は江戸時代には「五たんだ」として見る事ができる。

周辺の水田が一区画が5反であった事が由来。

大崎村の小字で周辺でしか知られていない地名であったが、五反田駅が開業した事で知られるようになり、町名変更の際に採用された。

昭和十年(1935)、東京都公費供進社に指定。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿など焼失し、戦後に再建。

平成七年(1995)、ビルの1Fに鎮座する社殿を新築。

都会らしさのある近代的な組み合わせとなり現在に至っている。

都会らしさのある近代的な組み合わせとなり現在に至っている。

境内案内

桜田通り沿いに鎮座・ビルと鳥居の都会的な神社

最寄駅の五反田駅や高輪台駅からは徒歩数分で、桜田通りに面して鎮座。

桜田通りの坂の途中、ビルの前に鳥居と社号碑が見えてくる。

桜田通りの坂の途中、ビルの前に鳥居と社号碑が見えてくる。

高層ビルと鳥居と云う、現代的な境内。

高層ビルと鳥居と云う、現代的な境内。

都会やビルが立ち並ぶ中の神社。

都会やビルが立ち並ぶ中の神社。

幕末に奉納された狛犬・ビルの1Fに社殿

鳥居の両脇には一対の狛犬。

幕末にあたる元治元年(1864)に氏子たちから奉納された狛犬。

幕末にあたる元治元年(1864)に氏子たちから奉納された狛犬。

どちらも子持ちの狛犬。

どちらも子持ちの狛犬。

顔に迫力があり、巻いた毛並みが美しい良い出来。

顔に迫力があり、巻いた毛並みが美しい良い出来。

左手に石段が続く。

石段を上がると社殿が見えてくる。

石段を上がると社殿が見えてくる。

12F建てのビルの1Fに鎮座する形。

12F建てのビルの1Fに鎮座する形。

左手には手水舎。 戸を開けて清め、使用後に戸を閉める方式。

戸を開けて清め、使用後に戸を閉める方式。

ガラス戸ではなく、カラス戸と書かれているのがユニーク。

ガラス戸ではなく、カラス戸と書かれているのがユニーク。

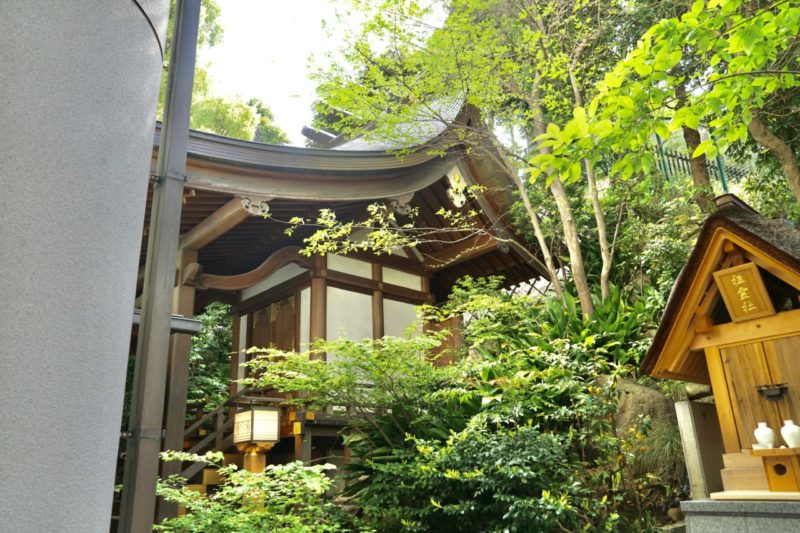

社殿と雉子の像・コの字吹き抜けで鎮座

社殿は平成七年(1995)に新築されたもの。

木造社殿であるが、壁面にはガラスを使用。

木造社殿であるが、壁面にはガラスを使用。

現代美を感じる美しい社殿。

現代美を感じる美しい社殿。

拝殿の屋根左にも注目したい。

拝殿屋根左手には雉子の像。

拝殿屋根左手には雉子の像。

これは彫刻家・圓鍔勝三氏による作品。

これは彫刻家・圓鍔勝三氏による作品。

広島県出身の彫刻家。

文化功労者・文化勲章受章し、「伊勢神宮」に「神馬」を奉納している。

社殿の上は天に向ってコの字の吹き抜けとなっているのが特徴的。

12F建てのビルの1Fにありながらも、社殿の上は天まで続く。

12F建てのビルの1Fにありながらも、社殿の上は天まで続く。

境内整備の際にこうした配慮がなされた事が伝わってきて、崇敬の篤さを感じさせてくれる。

境内整備の際にこうした配慮がなされた事が伝わってきて、崇敬の篤さを感じさせてくれる。

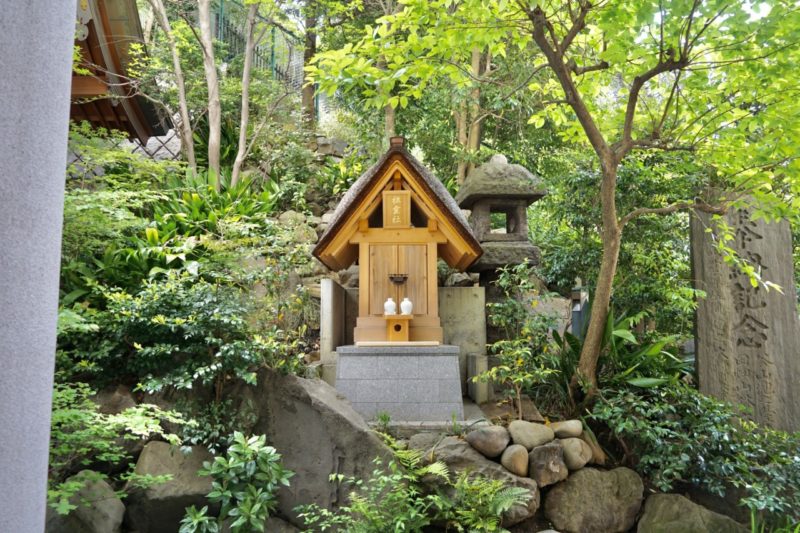

社殿の裏手には「戸隠山」と呼ばれた丘の面影が僅かながら残る。

かつては鬱蒼と生い茂った森であり、「荏原宮也」と彫刻された古石も発掘されている。

かつては鬱蒼と生い茂った森であり、「荏原宮也」と彫刻された古石も発掘されている。

境内社の三柱神社・祖霊社・珍しい狛犬

社殿の左手に境内社の三柱神社。

大国主命・倉稲魂命・埴山姫命の三柱をお祀りしている。

大国主命・倉稲魂命・埴山姫命の三柱をお祀りしている。

大国主命は出雲の神、倉稲魂命はいわゆる稲荷信仰の神、埴山姫命は土の神である。

大国主命は出雲の神、倉稲魂命はいわゆる稲荷信仰の神、埴山姫命は土の神である。

この一画は入れないようになっているが、その右手奥に珍しい狛犬。

かなり古い年代の狛犬で、犬というよりも古い虎を模したような個性的な造形。

かなり古い年代の狛犬で、犬というよりも古い虎を模したような個性的な造形。

ガラス張りの神輿展示室・御神木の大銀杏

社殿の左手にガラス張りになっている神輿展示室。

氏子町会のご自慢の神輿が展示されており、いつでも綺麗にライトアップされている。

氏子町会のご自慢の神輿が展示されており、いつでも綺麗にライトアップされている。

こうした展示的な見せ方も近代的な手法と云えるであろう。

こうした展示的な見せ方も近代的な手法と云えるであろう。

平成二十九年(2017)には大神輿百年祭が行われた。

平成二十九年(2017)には大神輿百年祭が行われた。

例大祭になると神輿だけでなく御神燈などで境内が映える。

規模は地域の鎮守といった小さなものであるが、例大祭になると社殿右手に舞台も設置。

規模は地域の鎮守といった小さなものであるが、例大祭になると社殿右手に舞台も設置。 神楽の奉納だけでなく、地域や氏子による出し物も行われたりと、地域から親しまれる氏神様。

神楽の奉納だけでなく、地域や氏子による出し物も行われたりと、地域から親しまれる氏神様。桜田通りに面して御神木。

イチョウの大木であり、ビルが建てられた際もこうして残された。

イチョウの大木であり、ビルが建てられた際もこうして残された。

品川区の指定天然記念物。

品川区の指定天然記念物。

『必殺仕事人』『仕掛人・藤枝梅安』シリーズの舞台

当社は池波正太郎著の時代小説『仕掛人・藤枝梅安』シリーズの舞台としてよく登場する。

TVドラマや劇場版の時代劇として人気を博した『必殺仕掛人』シリーズは『仕掛人・藤枝梅安』を原作とした作品。

同作の主人公・藤枝梅安が、当社のすぐ近くに住居を構えていたという設定。

品川台町の通りを南へ下った左手に、[雉子の宮]の社がある。ものの本に、「(中略)」などと、しるしてある。別当は宝塔寺といい、丘の上の社殿を仰ぐ鳥居の右手に、その本堂が在った。鍼医者・藤枝梅安の家は、この雉子の宮の鳥居前の小川をへだてた南側にある。わら屋根の、ちょっと風雅な構えの小さな家で、こんもりとした木立にかこまれていた。(『殺しの四人 仕掛人・藤枝梅安(一)』より)

『江戸名所図会』を見ると、設定がよく分かる。

当社のほぼ向かいが主人公・藤枝梅安の家であり、その事から当社やその周辺は作品によく名が出てくる。

御朱印の初穂料は不要のためお気持ちを賽銭箱へ

御朱印は社務所にて。

いつも宮司さんがとても親切に対応して下さる。

いつも宮司さんがとても親切に対応して下さる。

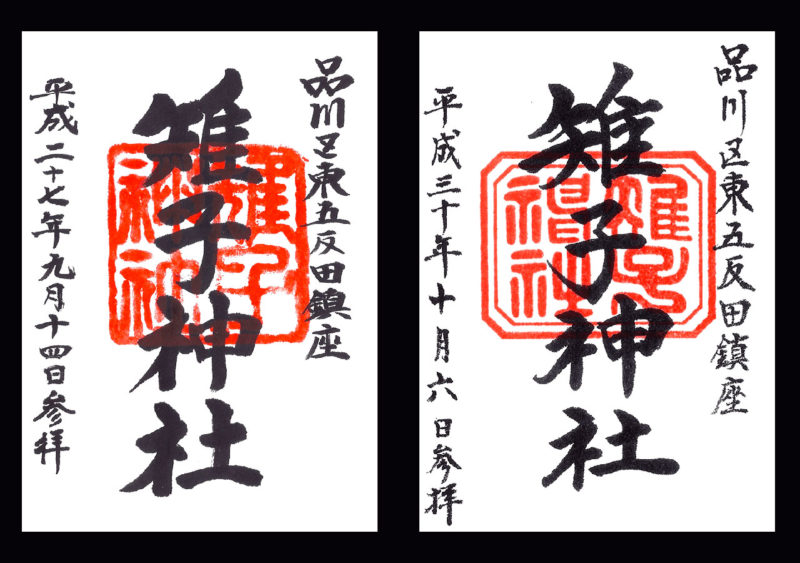

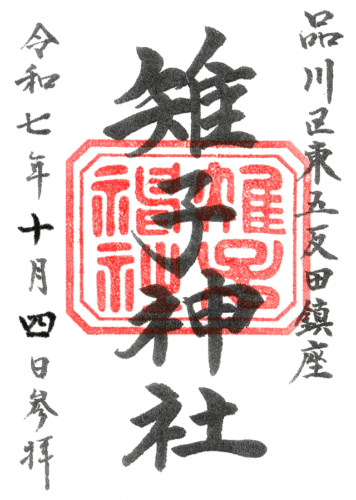

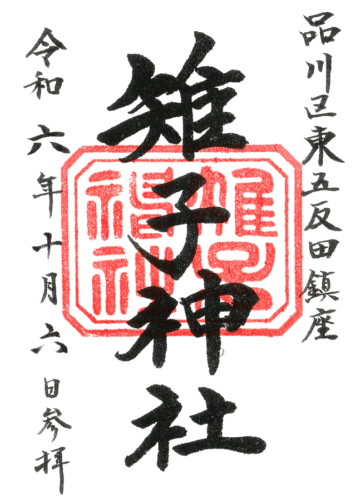

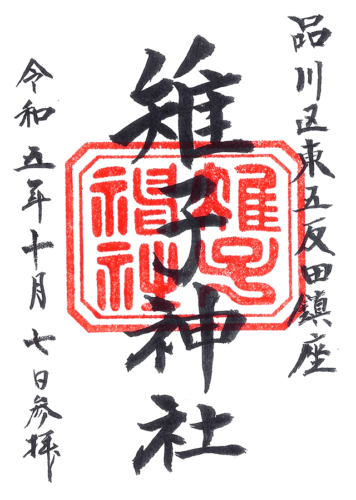

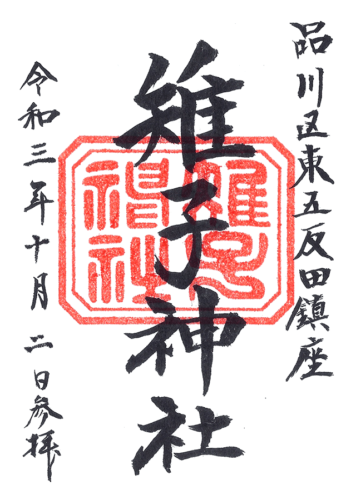

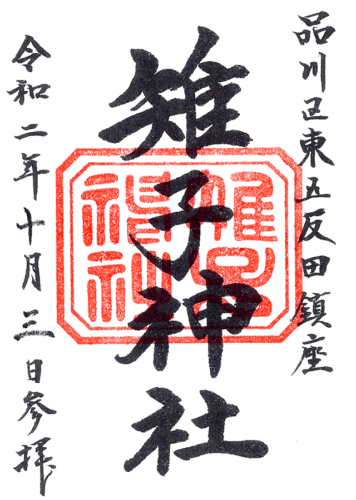

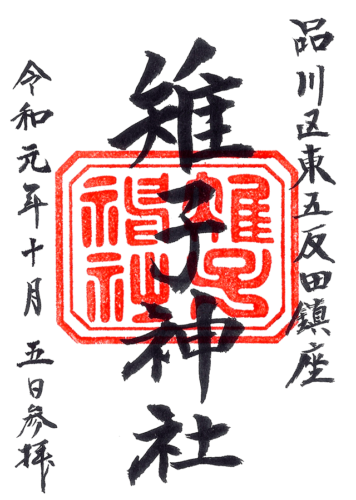

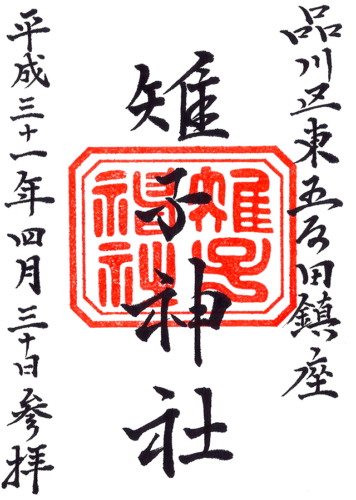

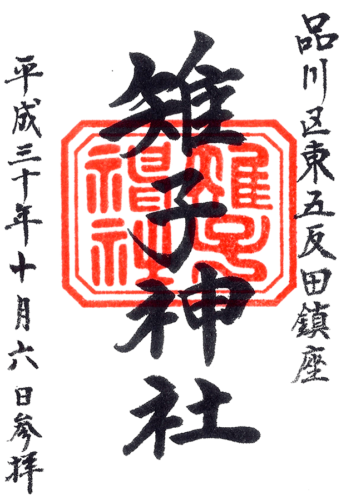

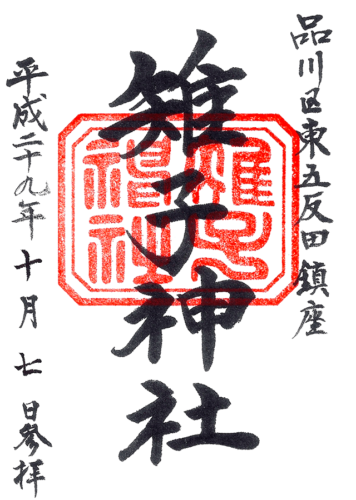

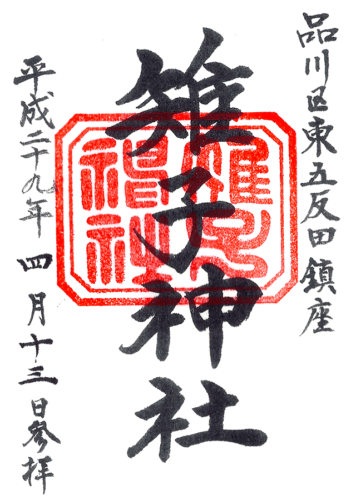

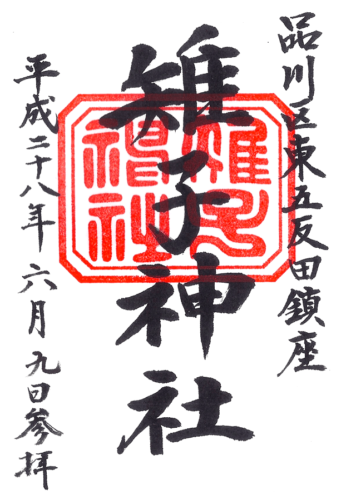

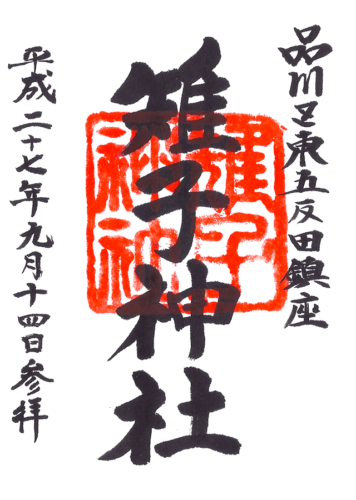

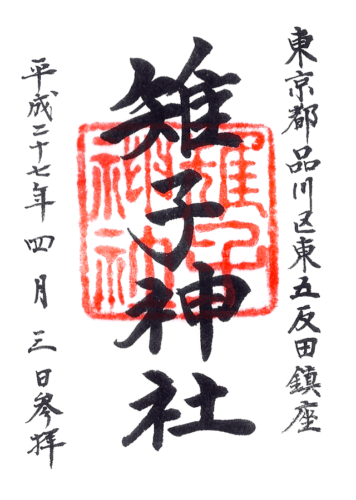

御朱印は2015年10月頃より朱印部分が変更になった。

左が旧御朱印で、右が現在の御朱印。

左が旧御朱印で、右が現在の御朱印。

御朱印の初穂料はお受け取りにならないのでお気持ちを賽銭箱へ。

所感

古い伝承が残る古社であり、旧上大崎村・旧下大崎村・旧谷山村の鎮守である当社。

江戸時代になってからは徳川家光による「雉子の宮」の命名の伝承があるように、徳川将軍家より庇護され、現在も社紋として葵紋を使用しているのは、そうした庇護の証とも云える。

現在は、現在はビルの敷地内にコの字の吹き抜けで鎮座しており、こういった形は、現代の都心の中で神社を残すための1つの形だと思う。

その上で、社殿の上は吹き抜けになっていたりと、神社に対する配慮が伝わる。

現在は目黒駅を含む上大崎・五反田駅を含む東五反田などの鎮守であり、今も多くの崇敬を集めている。

私事だが、筆者の氏神様でもあるため、ほぼ日参で参詣するのが習慣。

いつもとても綺麗に整備されている氏神様。

東京には他にもいくつかビルと融合された近代的な神社を見る事ができるが、その中でも当社は配慮を感じる事ができる造りになっており、そうした部分を含めて良い神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:なし

社務所にて。

※初穂料はお受け取りにならないのでお気持ちを賽銭箱へ。

※平成二十七年(2015)10月頃より印を変更。

※書き手が不在時や多忙時は書き置きになる。

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

授与品・頒布品

肌身お守り

初穂料:500円

社務所にて。

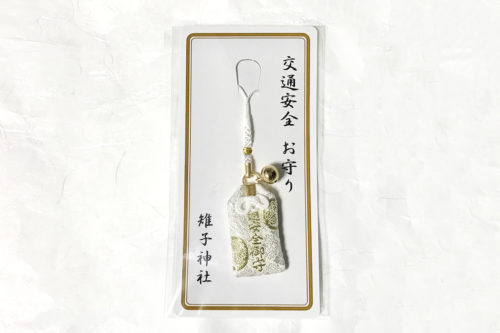

交通安全お守り

初穂料:600円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/10/04(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/06(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/01(ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/10/05(御朱印拝受)

参拝日:2019/04/30(御朱印拝受)

参拝日:2018/10/06(御朱印拝受)

参拝日:2017/10/07(御朱印拝受)

参拝日:2017/04/13(御朱印拝受)

参拝日:2016/06/09(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/14(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/03(御朱印拝受)

ほぼ毎日

コメント