目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

武蔵小山総鎮守の八幡さま

東京都品川区小山に鎮座する神社。

旧社格は村社で、武蔵小山一帯の総鎮守。

正式名称は「八幡神社」だが「三谷八幡神社」と呼ばれる事が多い。

当地が古くは小山村の三谷地区と呼ばれていた事を由来とする。

西小山寄りの近隣にある「小山八幡神社」と関係が深く、当社は「小山八幡神社」から分祀という形で創建されたものの、江戸の頃には軋轢があったとされる。

現在はそうした軋轢は解消し、両社合同で例大祭「小山両社祭」が行われる。

神社情報

三谷八幡神社(さんやはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

例大祭:9月6日に近い土曜・日曜(小山両社祭)

所在地:東京都品川区小山5-8-7

最寄駅:武蔵小山駅・西小山駅

公式サイト:─

御由緒

隣接の小山八幡と深く関わり、同社の社伝によれば長元三年(1030年)源頼信公の奉斎を始めとし、大田道灌の尊崇あり江戸時代の始め宗教上の爭いから三谷の名主石井助太夫が八幡神像を三谷の出世稲荷社の宮地に遷座鎮祭し三谷地区の氏神とされた。(東京都神社庁より)

歴史考察

江戸時代に小山八幡神社から分祀され創建

社伝によると、延宝・元禄年間(1673年-1704年)の創建と伝わる。

小山村鎮守「小山八幡神社」の氏子内で宗教上の軋轢があり、分祀と云う形で創建したと云う。

現在の武蔵小山や西小山を含む広い一帯は小山村と呼ばれる村であった。

古くから小山村の鎮守であったのが長元三年(1030)創建と伝わる「小山八幡神社」で、武蔵小山や西小山などにつく「小山」の地名由来にもなった神社である。

延宝・元禄年間(1673年-1704年)、氏子の間で宗教上の軋轢があったため、三谷地区の名主・石井助太夫が「小山八幡神社」の八幡神像を屋敷内に遷した。

その後に当地に古くから鎮座していた「出世稲荷大明神」の境内に八幡神像を遷したと云う。

「地主稲荷」とも呼ばれた三谷地区の地主神。

文明年間(1469年-1487年)に創建されたと伝わる。

現在も境内社として稲荷社が残る。

小山村三谷地区の鎮守とされ、「三谷八幡宮」と称され信仰を集めた。

宗教上の軋轢の原因で分離

「小山八幡神社」の氏子間で起こった宗教上の軋轢で創建された当社。

軋轢については江戸時代の地誌に記された「小山八幡神社」を見ると推測する事ができる。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には「小山八幡神社」についてこう書かれている。

(小山村)

妙見社

除地三段五畝、字瀧の原にあり。社は丘の上にあり。三間に四間。妙見八幡宮の五字を扁す。是によれば元は八幡を相殿とするにや。祭礼は年々九月二十八日、神楽を社前に奏す。鳥居あり。両柱の間九尺。前に石階十二級あり。当村摩耶寺の持。

末社、稲荷社、第六天社。以上共に小祠。

これは当社ではなく「小山八幡神社」についての記述であるが、江戸時代の頃には「妙見社」として記されているのが分かる。

「妙見八幡宮」の扁額が掲げられていて、妙見神(妙見信仰)と八幡神(八幡信仰)が相殿されていた。

北極星(北辰)または北斗七星を神格化した妙見菩薩(みょうけんぼさつ)に対する信仰。

神仏分離後は妙見菩薩と同一と見なされている天御中主神を御祭神とする。

平将門の一族である平良文の子孫・千葉氏は妙見菩薩(妙見神)を一族の守り神としていた事が有名で、氏神とされた「千葉神社」は「妙見本宮」を称している事で知られる。

また千葉氏が日蓮宗の中山門流の檀越だったため、妙見菩薩は日蓮宗寺院に祀られる事が多い。

「元は八幡を相殿とするにや」とあるように、創建時は八幡神を信仰する八幡信仰のみの神社であったが、江戸時代に入り妙見神が合祀され、いつしか「妙見社」と記される程に妙見信仰の力が強くなっていた事が窺える。

これが当社が創建に至った「宗教上の軋轢」。

古くから八幡神のみ祀っていた「小山八幡神社」に、妙見神を祀るようになった。

これが軋轢となり三谷地区の名主・石井助太夫が「小山八幡神社」の八幡神像を屋敷内に遷し、その後当地に祀り当社が創建されたと云う流れ。

明治以降の歩み・筍の産地だった武蔵小山

明治になり神仏分離。

当社は無格社(後に村社に昇格)であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって小山村・中延村・戸越村・上蛇窪村・下蛇窪村と谷山村飛地が合併して平塚村が成立。

当地は平塚村小山となり、当社は三谷地区(現・武蔵小山一帯)の鎮守を担った。

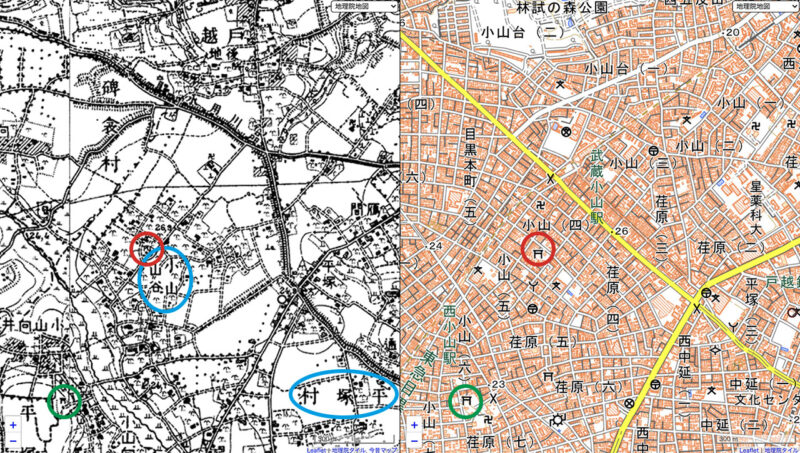

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

緑円で囲っているのが当社と関連の深い「小山八幡神社」で、これら一帯が旧小山村。

当社の近くには「山谷」の文字を見る事ができ、これが「三谷」のこと。

「さんや」と読むのは共通で、当時は「三谷」とも「山谷」とも記されていたのが窺える。

江戸時代の武蔵小山一帯は畑や竹薮、雑木林が中心の田舎であった。

明治になってからも暫くはそうした時代が続いた。

江戸時代から戦前にかけては筍(たけのこ)の産地と知られた武蔵小山一帯。

江戸・東京市中で出回る筍の殆どを生産していた時期があったとも伝わる。

大正十二年(1923)、小山駅(現・武蔵小山駅)が開業。

同年、関東大震災が発生で武蔵小山周辺は壊滅的な状況となる。

大正十三年(1924)、小山駅が武蔵小山駅に改称。

現在の武蔵小山駅周辺に三谷耕地整理組合が結成され耕地整理事業が行われる。

駅の開業や関東大震災後の耕地整理によって爆発的に人口が増加。

武蔵小山駅を中心として当地は発展していくことになる。

昭和五年(1930)、社殿を造営。

昭和七年(1932)、村社に昇格。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって武蔵小山一帯は甚大な被害を受ける。

当社も社殿が焼失している。

戦後になり整備が進む。

昭和三十二年(1957)、社殿を再建。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

昭和三十一年(1956)には武蔵小山商店街の第1アーケード(全長470m)が完成。

その後第4アーケードまで拡張され、かつて「東洋一」とも称された「武蔵小山商店街(パルム)」が発展していく。

昭和六十年(1985)にネーミング愛称「パルム-Palm」を決定。

現在も都内では最長の800mのアーケードを有する都内でも有数の人気の誇る商店街となっている。

その後も整備が進み現在に至る。

境内案内

武蔵小山の八幡通り沿いに鎮座

武蔵小山の商店街エリアから少し外れた住宅街、八幡通り沿いに鎮座。

当社を由来とする八幡通り沿いの交差点に社号碑。

当社を由来とする八幡通り沿いの交差点に社号碑。

社号碑には「武蔵小山総鎮守」の文字。

社号碑には「武蔵小山総鎮守」の文字。

八幡通り沿いに鳥居。

昭和三十一年(1956)に建立された鳥居。

昭和三十一年(1956)に建立された鳥居。

玉垣に囲われ綺麗に整備された境内。

玉垣に囲われ綺麗に整備された境内。

鳥居を潜って参道左手に手水舎。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

戦後に再建された木造社殿

参道の正面に社殿。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

昭和三十二年(1957)に再建を果たした社殿。

昭和三十二年(1957)に再建を果たした社殿。

木造の拝殿は現在も大変綺麗に維持されている。

木造の拝殿は現在も大変綺麗に維持されている。

本殿は一部が鉄筋コンクリート造になっていて保護されている。

本殿は一部が鉄筋コンクリート造になっていて保護されている。

拝殿前に一対の狛犬。

昭和三十二年(1957)に奉納された狛犬。

昭和三十二年(1957)に奉納された狛犬。

社殿の再建に合わせて奉納されたものであろう。

社殿の再建に合わせて奉納されたものであろう。

境内社は地主神の稲荷神社

社殿の左手には境内社の稲荷神社が鎮座。

当地に元々鎮座していたのが「出世稲荷」とも「地主稲荷」とも称されたお稲荷様。

当地に元々鎮座していたのが「出世稲荷」とも「地主稲荷」とも称されたお稲荷様。

小山村での宗教上の軋轢によって「小山八幡神社」の八幡神像が当地に遷された。

小山村での宗教上の軋轢によって「小山八幡神社」の八幡神像が当地に遷された。

そのためこの稲荷神社が地主神と云う事ができるだろう。

そのためこの稲荷神社が地主神と云う事ができるだろう。

個性的な表情の神狐像も納められている。

個性的な表情の神狐像も納められている。

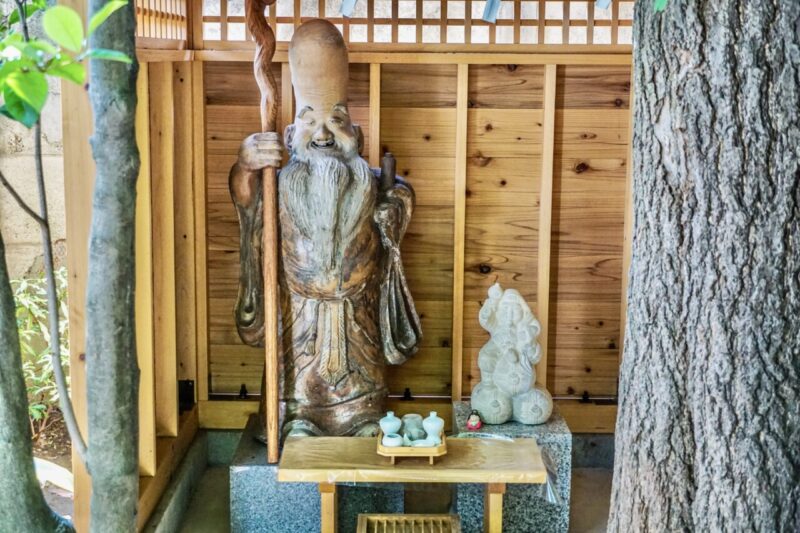

福禄寿像と大黒天像

稲荷神社の左手奥には新たに整備された一画。

立派な福禄寿像と可愛らしい大黒天像。

立派な福禄寿像と可愛らしい大黒天像。

こうした七福神の2神が置かれていることから当社では幸福七福神守を授与している。

こうした七福神の2神が置かれていることから当社では幸福七福神守を授与している。

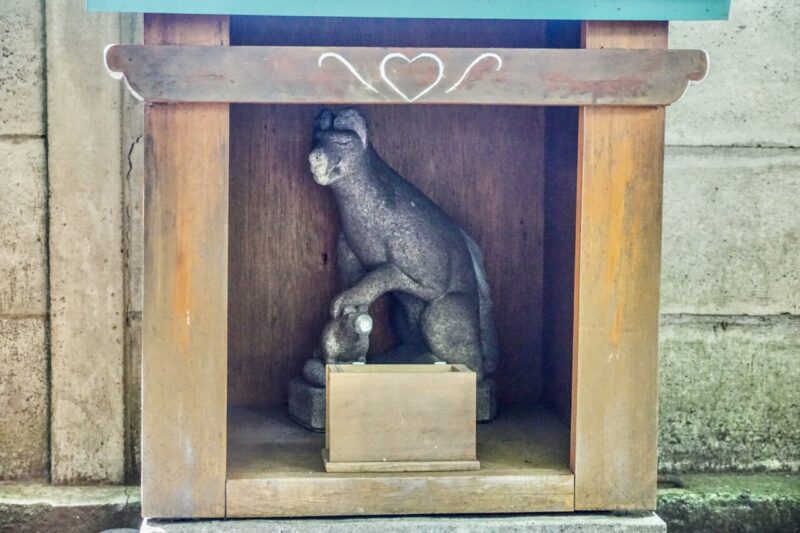

その右手奥には神狐像。

以前は稲荷社の近くに置かれていたが現在はこうして別に置かれている。

以前は稲荷社の近くに置かれていたが現在はこうして別に置かれている。

口周りなどが破損しているが子持ちの神狐像なのが分かる。

口周りなどが破損しているが子持ちの神狐像なのが分かる。

本殿の裏手には古びた小祠。

御祭神など不明であるが小さな鳥居と共に置かれている。

御祭神など不明であるが小さな鳥居と共に置かれている。

神社に隣接する金山地蔵尊と庚申塔

境内に隣接する形で金山地蔵尊。(当社とは別)

江戸時代初期から八幡通りと碑文谷道の交差する辻にあったとされる地蔵尊。

江戸時代初期から八幡通りと碑文谷道の交差する辻にあったとされる地蔵尊。

大正期に行われた三谷耕地整理事業で当社の境内に遷された。

大正期に行われた三谷耕地整理事業で当社の境内に遷された。

昭和二十九年(1954)に劣化と戦災のため、お堂と石像が再建された。

昭和二十九年(1954)に劣化と戦災のため、お堂と石像が再建された。

その手前には江戸時代の庚申塔群も並ぶ。

その手前には江戸時代の庚申塔群も並ぶ。

正徳二年(1712)と享保四年(1719)の庚申塔で当地周辺の古い信仰を伝える。

正徳二年(1712)と享保四年(1719)の庚申塔で当地周辺の古い信仰を伝える。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)という虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申(ひゃくこうしん)と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

例大祭は小山八幡神社と合同の小山両社祭

小山村鎮守であった「小山八幡神社」。

江戸時代に氏子間での宗教上の軋轢が原因で「小山八幡神社」から分離する形で創建したのが当社。

その後は小山村の三谷地区の鎮守として創建された歴史を有する。

当社の歴史を見ても氏子間の対立があった事が窺える。

そうした当社と「小山八幡神社」の両社であるが、現在は大変良好な関係を築いている。

毎年例大祭は両社が合同で「小山両社祭」を行うのがその証拠とも云えるだろう。

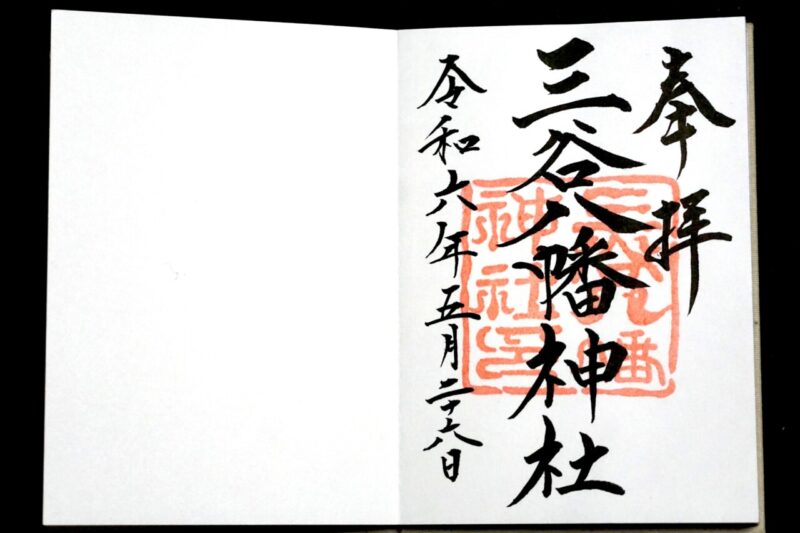

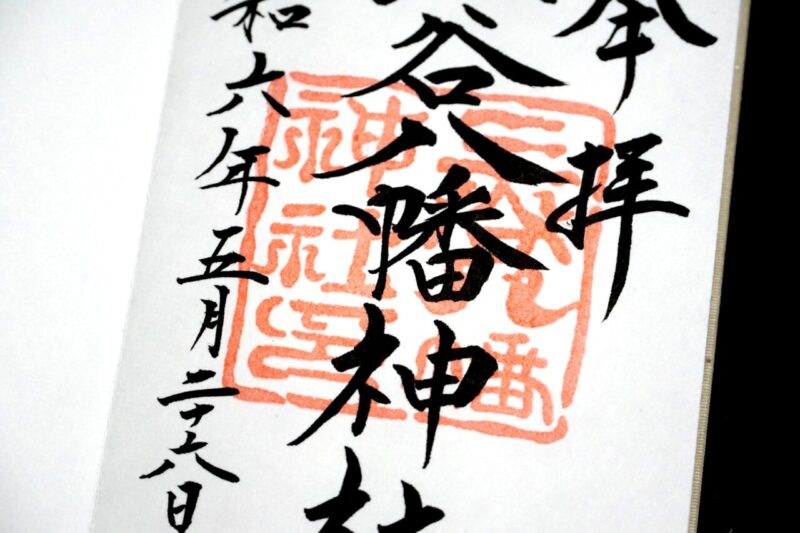

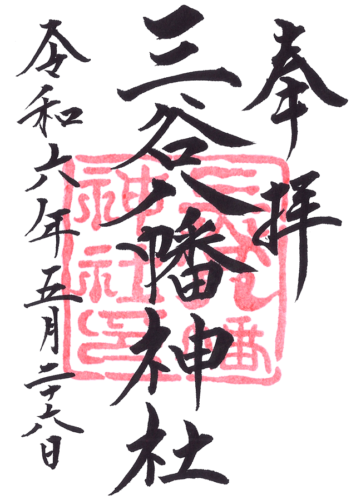

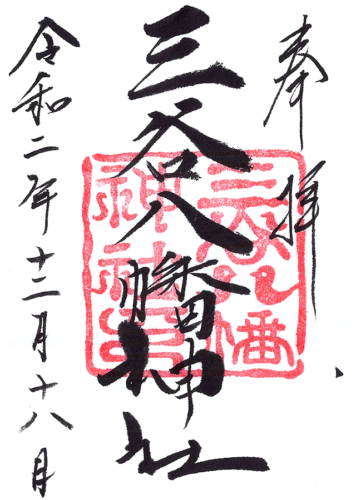

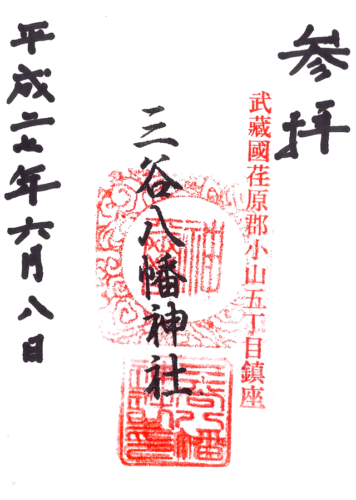

2020年より御朱印を変更・鳩文字の印

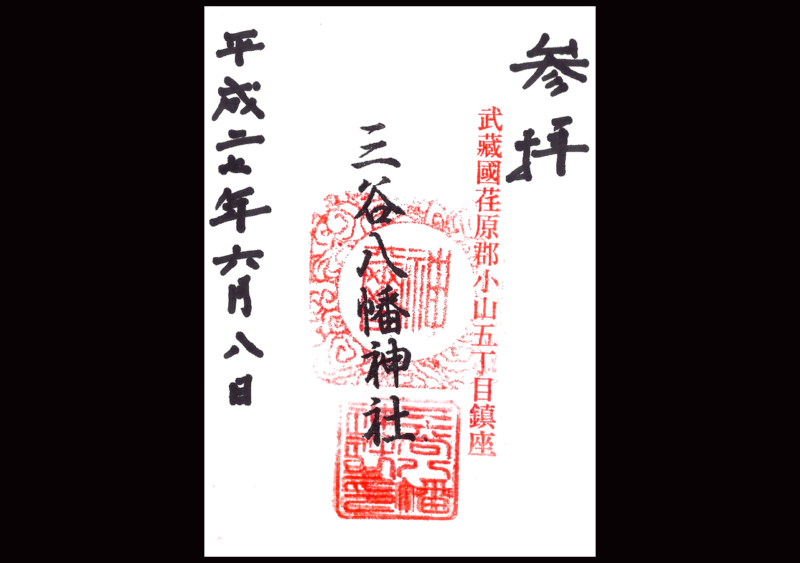

御朱印は「三谷八幡神社印」の朱印。

八の部分が鳩文字になっているのが特徴的。

八の部分が鳩文字になっているのが特徴的。

八幡信仰の神使は鳩のため鳩をデザイン。

八幡信仰の神使は鳩のため鳩をデザイン。

所感

武蔵小山一帯の総鎮守である当社。

小山村鎮守であった「小山八幡神社」の氏子間による宗教上の軋轢によって創建した当社だが、今は両社合同で例大祭「小山両社祭」を行うように、大変良好な関係となっているのが喜ばしい。

江戸時代以前、さらには明治にかけても筍の産地である閑散とした片田舎であった武蔵小山であるが、大正になり駅が開業し人口が爆発的に増加、さらに戦後の区画整理やパルムを始めとした商店街によって、今では人気の駅・街となっている。

そうした武蔵小山を鎮守する当社は、武蔵小山の発展と共に歩んできたとも云える。

いつ参拝しても綺麗に整備された境内からは、今もなお地域の人々による崇敬の篤さを感じさせてくれる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※基本的に書き置きでの授与だがタイミング次第では帳面に直接頂ける場合もあり。

※2020年9月より御朱印の印判を変更。

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2024/05/26(御朱印拝受/ブログ内の画像撮影)

参拝日:2020/12/18(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/08(御朱印拝受)

Google Maps

コメント