目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

大崎鎮守の居木神社

東京都品川区大崎に鎮座する神社。

旧社格は村社で、大崎の鎮守。

古くは目黒川沿いに鎮座していたが、目黒川の氾濫を避けるために現在地に遷座。

遷座の際に村内の4社を配祀したため「五社明神社」と称された。

桜が美しい境内で「しながわ百景」にも選定されている。

神社情報

居木神社(いるぎじんじゃ)

御祭神:日本武尊

相殿神:高龗神・大國主命・倉稲魂命・天兒家根命・菅丞相(菅原道真)・手力雄命・淀姫命・大山咋命

社格等:村社

例大祭:8月25日前後の金・土・日曜

所在地:東京都品川区大崎3-8-20

最寄駅:大崎駅・大崎広小路駅

公式サイト:https://irugijinjya.jp/

御由緒

当居木神社の御創建年代は詳らかでないが、古い記録によると往古鎮座の地は、武蔵国荏原郡居木橋村(現在の居木橋付近)に位置し、「雉子ノ宮」と称され、境内に「ゆるぎの松」と呼ばれる大木が有ったと伝えられている。

江戸の初期、目黒川洪水の難を避け、現在の社地に動座された。其の折村内に鎮座の貴船明神・春日明神・子権現・稲荷明神の四社を配祀「五社明神」と称されていた。

「元禄郷帳」に居木橋村の石高は、二百三十石余、七十二戸で頭屋(年番)による運営がなされ、郷土の崇敬は篤く祭事は盛んで、特に里神楽をよく催し、秋の大祭には、他村よりの参詣も多く、御社頭は大変賑わったと云う。

明治五年、御社号を「居木神社」と改め翌六年、村社に列格、続いて二十九年・四十二年には、村内鎮座の稲荷神社・川上神社・本邨神社の三社六座が合祀されている。

昭和五年には氏子の崇敬熱意にて、御社殿の改築にかかり、同八年九月竣工・荘厳を極めたご社殿も、大東亜戦争末期に戦火にて炎上、以来氏子崇敬者の赤誠による再建計画が進捗、昭和五十二年五月五日着工、同五十三年三月三日上棟、六月十日正遷座祭の儀が厳かな裡に斎行され、居木の森の高台地(縄文前期貝塚遺跡)に荘厳優美な偉容を拝するに至った。(境内の掲示より)

歴史考察

目黒川沿いに創建・雉子ノ宮と称される

社伝によると、創建年代は不詳。

古くは居木橋村の目黒川沿いに鎮座していたと云う。

創建の地は、現在の森永橋(居木橋より1つ上流の橋)付近とされる。

当時は「雉子ノ宮」と称され、居木橋村の鎮守として崇敬を集めた。

当社の境内には居木橋村の由来となった「ゆるぎの松」と呼ばれた大木があったと云う。

目黒川沿いの当時の境内にはゆらゆらと揺れる1本の大木があったと云う。

この松の木を人々は「ゆるぎの松」と呼んだ。

この「ゆるぎの松」がいつしか転化し「いるぎ(居木)の松」と呼ばれ、それが目黒川に架かる橋「居木橋」の名前の由来になったと伝わる。

なお、「ゆるぎの松」は安政年間(1855年-1860年)に暴風雨で倒壊している。

居木橋村の由来となった居木橋は目黒川に架かる橋であり、現在は山手通り沿いにある橋。

山手通りを大崎方面から品川方面に行く途中にあり、居木橋交差点となっているので分かりやすい。

山手通りを大崎方面から品川方面に行く途中にあり、居木橋交差点となっているので分かりやすい。

当時は多摩方面と品川を結ぶ重要な街道であった。

当時は多摩方面と品川を結ぶ重要な街道であった。

当社はこの居木橋よりやや上流の目黒川沿いに鎮座していた事になる。

境内の大松が居木橋の由来になったように、「雉子ノ宮」と称された当社は村の鎮守として崇敬を集めた。

境内の大松が居木橋の由来になったように、「雉子ノ宮」と称された当社は村の鎮守として崇敬を集めた。

目黒川の氾濫のため現在地に遷座・五社明神と称される

江戸時代初期、目黒川沿いから現在の鎮座地へ遷座。

これは目黒川の氾濫を避けるために遷座したと伝わる。

目黒川からやや離れ高台に位置している現在地へ遷座。

当社と共に別当寺の「観音寺」も移転しており、現在も隣に現存。

当社と共に別当寺の「観音寺」も移転しており、現在も隣に現存。

遷座の際に、村内に鎮座していた「貴船明神」「春日明神」「子権現」「稲荷明神」の4社を「雉子ノ宮」へ配祀したため「五社明神」と称された。

なお、当社が遷座した高台は、古くから人の居住があったとされ証文時代の土器や貝塚などが出土。

居木橋遺跡とも呼ばれる一画である。

居木橋遺跡とも呼ばれる一画である。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(居木橋村)

五社明神社

除地三段六畝。村の東南にあり。古は村の西北にありしが水溢の憂を避て今の地へ移れり。旧蹟には松の大樹残れり。これ前にいへるゆるぎの松と称するものなり。今の社地は土地高くして喬木茂りあへり。本社三間半に三間。祭神は雉子大明神なり。当所遷座のとき村内に祀りし貴船明神・春日明神・子権現・稲荷明神の四座を勧請して一社とす。故に五社明神と号す。本社の前に拝殿あり。二間四方石階十五級を下りて石の鳥居を立。祭礼毎年九月二十三日、村民神楽を執行す。当所鎮座の年代は詳ならず。当所へ遷座ありしは百七十年前の事也。観音寺持。

居木橋村の「五社明神社」と記されているのが当社。

目黒川の水害を避けるために遷座された事、旧鎮座地には松の大樹・ゆるぎの松が残っている事が記されており、遷座の際に4社を配祀した旨も記載されている。

こちらには例祭になると神楽を執行するとしか記されていないが、祭事は盛んで特に里神楽を催し他村よりの参拝も多く、御社頭は賑わったと伝わっている。

別当寺は「観音寺」であった。

明治に入り居木神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、社号を現在の「居木神社」に改称。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって、上大崎村・下大崎村・桐ヶ谷村・居木橋村の全域と、谷山村・白金村・北品川宿・白金猿町の一部が合併して、大崎村が成立。

当社は大崎村居木橋周辺の鎮守を担った。

明治二十九年(1896)と明治四十二年(1909)、村内に鎮座していた「稲荷神社」「川上神社」「本邨神社」の三社を合祀。

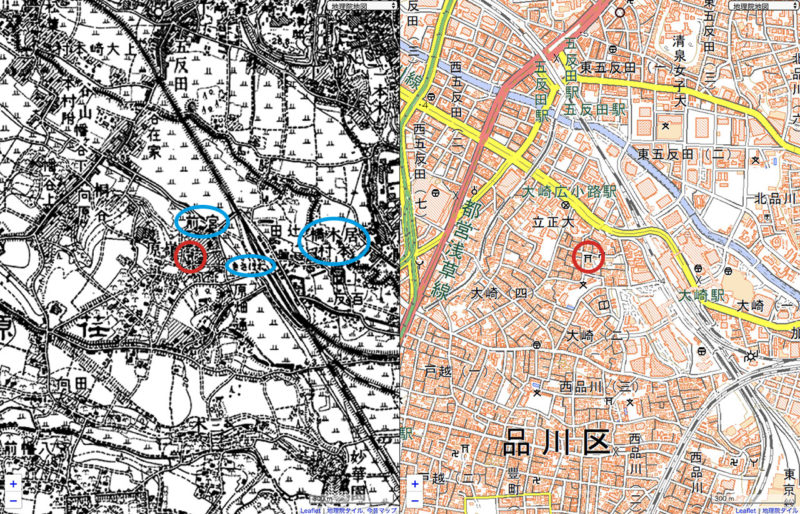

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時も現在も当社の鎮座地は変わらない。

当地周辺は宮前の地名が残り、これは当社の前と云う意味合いであろう。

当社より東側、目黒川流域に居木橋本村の地名があり、この周辺が当社の旧鎮座地と思われる。

昭和八年(1933)、社殿が改築。

かなり立派な社殿だったと伝わる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲にて社殿が焼失。

戦後になり再建までには時間を有する事となるが、再建までは戦火を免れた境内末社の「厳島神社」に御祭神を遷していた。

大崎という地名の変遷・大崎鎮守

昭和四十二年(1967)、住居表示実施により大崎駅周辺(旧居木橋村)が「大崎」という住所となる。

これにより当社は大崎鎮守として崇敬を集める事となった。

これにより当社は大崎鎮守として崇敬を集める事となった。

現在は大崎鎮守とされる当社だが、明治初期までは当地は居木橋村と呼ばれており、当社は居木橋村の鎮守であり、「居木神社」の社号は、その村名からつけられたものである。

現在は大崎の鎮守となっている当社だが、江戸時代の頃まで大崎と呼ばれる地域は、上大崎村・下大崎村の事であり、現在の目黒駅から五反田駅にかけてのエリアの事であった。

現在の住所の大崎(当社周辺)は、古くは大崎とは呼ばれていなかったエリアである。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行により、上大崎村・下大崎村・桐ヶ谷村・居木橋村などが合併して、大崎村が成立した事により、旧居木橋村一帯も大崎村に属する事となる。

明治三十四年(1901)、当社の近くに「大崎駅」が開業し、これが当地が大崎と呼ばれる事になるきっかけとなっていく。

昭和四十二年(1967)、大崎駅周辺(旧居木橋村)が「大崎」という住所となる。

なお、上大崎以外の町名は西五反田と東五反田に再編された。

この事により、かつて大崎と呼ばれていた地域(目黒駅から五反田駅のエリア)ではなく、居木橋村だった地域に大崎の地名が定着し、現在の当社は大崎鎮守となった。

昭和五十三年(1978)、現在の社殿が造営。

戦時中の焼失から再建まで長い時間を有したが、氏子崇敬者の努力により再建を果たした。

戦時中の焼失から再建まで長い時間を有したが、氏子崇敬者の努力により再建を果たした。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

大崎駅から西側の高台に鎮座

大崎駅西口から出て飲食店などが入っているニュー大崎ビルを突っ切るとその先右手に表参道の入口が見えてくる。

周辺の再開発につき2025年8月まで工事が行われていたが新しくなった参道。

周辺の再開発につき2025年8月まで工事が行われていたが新しくなった参道。

まだ再開発の工事が続いているため両サイドや上は保護される形に。

まだ再開発の工事が続いているため両サイドや上は保護される形に。

当社境内から見た表参道の様子。

当社境内から見た表参道の様子。

2025年に新しくなった表参道だがかつての様子も記録として残しておく。

居木神社の提灯が掲げられたこちらが表参道。

居木神社の提灯が掲げられたこちらが表参道。 昭和五年(1930)に建立された「居木神社表参道」の碑が目印。

昭和五年(1930)に建立された「居木神社表参道」の碑が目印。 緩やかな上り坂になっているのが特徴。

緩やかな上り坂になっているのが特徴。更に石段を上った先が境内。

高台に鎮座している事が分かり、当社が目黒川の氾濫を避けるために遷座した歴史を伝える。

高台に鎮座している事が分かり、当社が目黒川の氾濫を避けるために遷座した歴史を伝える。

大正時代の狛犬・江戸後期の石灯籠

石段の先に鳥居。

鳥居は昭和八年(1933)に建立されたもの。

鳥居は昭和八年(1933)に建立されたもの。

鳥居の両脇に一対の狛犬。

狛犬は大正十二年(1923)に奉納されたもので、関東大震災が発生した年の狛犬。

狛犬は大正十二年(1923)に奉納されたもので、関東大震災が発生した年の狛犬。

子持ちの吽と玉持ちの阿の組み合わせ。

子持ちの吽と玉持ちの阿の組み合わせ。

鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。 可愛らしい狛犬の口が吐水口になっている。

可愛らしい狛犬の口が吐水口になっている。

手水舎のすぐ奥、参道途中に置かれた石灯籠が古い。

弘化二年(1845)に奉納された石灯籠が現存。

弘化二年(1845)に奉納された石灯籠が現存。

戦災に遭った当社であるが江戸後期のものが現存している。

戦災に遭った当社であるが江戸後期のものが現存している。

社殿の裏手、西側には裏参道。

東から西へ、境内を通り道にされる方も多い。

東から西へ、境内を通り道にされる方も多い。

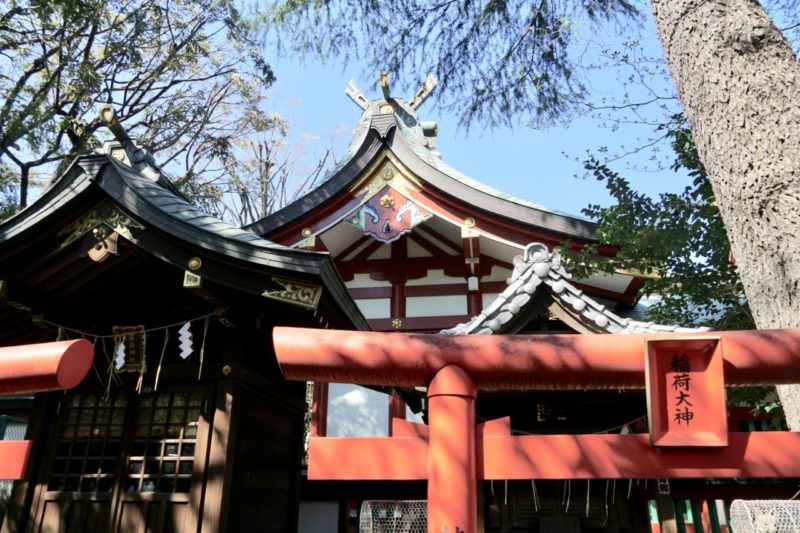

戦後に再建を果たした朱色の社殿

表参道の正面に社殿。

昭和二十年(1945)の東京大空襲にて旧社殿が焼失。

昭和二十年(1945)の東京大空襲にて旧社殿が焼失。

その後は境内社の厳島神社に御祭神を遷して仮殿としていたと云う。

その後は境内社の厳島神社に御祭神を遷して仮殿としていたと云う。

昭和五十三年(1978)にようやく現在の社殿が造営され再建を果たした。

昭和五十三年(1978)にようやく現在の社殿が造営され再建を果たした。

朱色の鉄筋コンクリート造の社殿で綺麗に維持されている。

朱色の鉄筋コンクリート造の社殿で綺麗に維持されている。

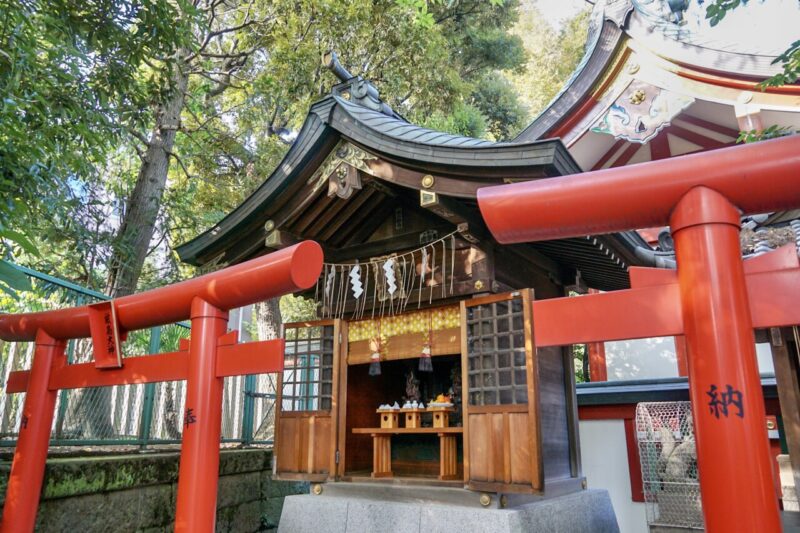

文化財の厳島神社など境内社

社殿の左手に境内社が2社。

鳥居の先に朱色の奉納鳥居。

鳥居の先に朱色の奉納鳥居。

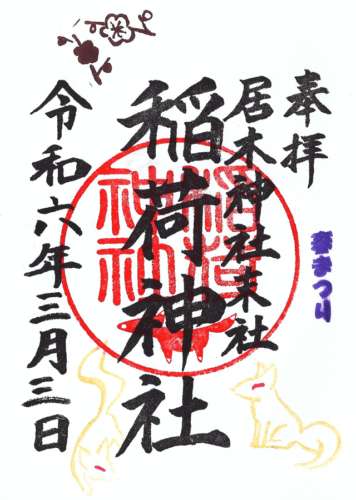

右手にあるのが稲荷神社。

右手にあるのが稲荷神社。

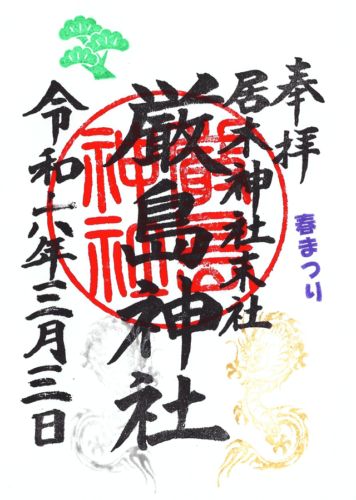

左手にあるのが厳島神社で、戦後に再建を果たすまでこちらが仮殿となっていた。

左手にあるのが厳島神社で、戦後に再建を果たすまでこちらが仮殿となっていた。

古くはは旧居木橋村の名主・松原家に屋敷神として祀られていたもの。

古くはは旧居木橋村の名主・松原家に屋敷神として祀られていたもの。

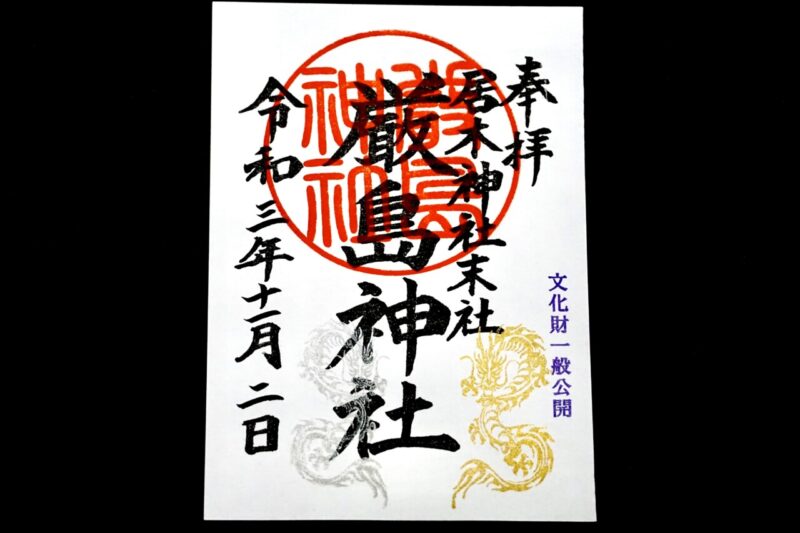

普段は内部を見る事が叶わないのだが江戸時代の社殿が現存。

普段は内部を見る事が叶わないのだが江戸時代の社殿が現存。

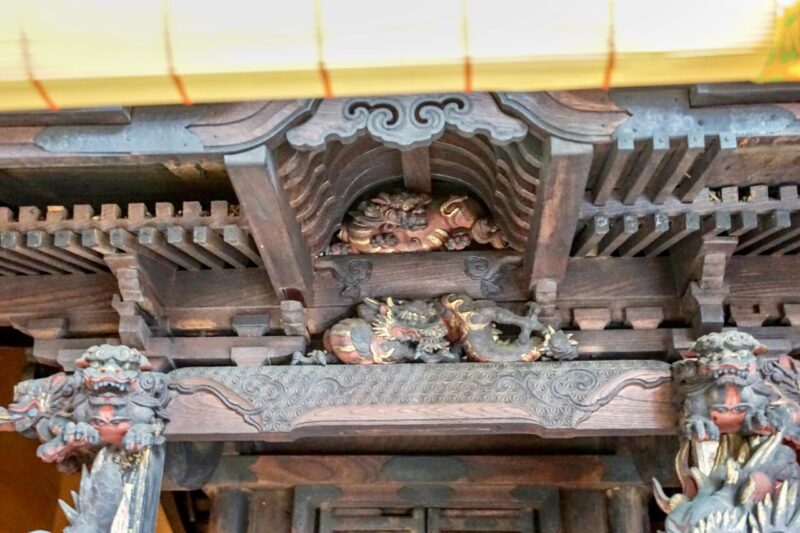

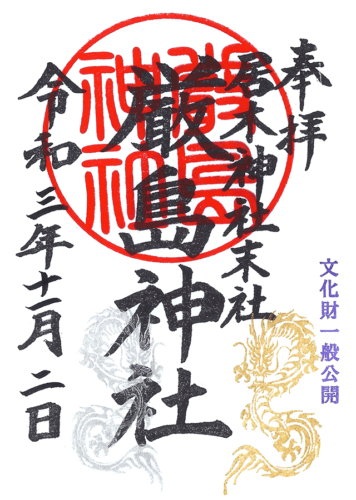

普段は内部を見る事ができない厳島神社だが文化財一般公開期間限定で見る事が可能。

文化の日に合わせての一般公開。(他に正月期間なども一般公開される)

文化の日に合わせての一般公開。(他に正月期間なども一般公開される) 実に立派な昇龍・降龍の彫刻。

実に立派な昇龍・降龍の彫刻。 彩色が施された立派なもの。

彩色が施された立派なもの。 木鼻には獏。

木鼻には獏。 こうした社殿を見る事ができるのはありがたい。

こうした社殿を見る事ができるのはありがたい。

境内社2社の右手に道祖神。

外から来る魔・災いを遮り防いで安全を守る神。

外から来る魔・災いを遮り防いで安全を守る神。

古くは居木橋村の境界を守護していたと思われる。

古くは居木橋村の境界を守護していたと思われる。

表参道の鳥居横には富士塚

表参道の鳥居手前、石段の左手は富士塚として整備。

昭和八年(1933)に旧社殿が改築された際に、富士塚も整備されたと云う。

昭和八年(1933)に旧社殿が改築された際に、富士塚も整備されたと云う。

溶岩で出来た岩肌になっており、富士塚らしい造り。

溶岩で出来た岩肌になっており、富士塚らしい造り。

足場は不安定ではあるが、一応こちら側へ渡ることもできる。

足場は不安定ではあるが、一応こちら側へ渡ることもできる。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

しながわ百景・桜が美しい境内・キャラ物の石像

当社はしながわ百景に選定。

「居木神社と居木橋貝塚」の名称で選定された。

「居木神社と居木橋貝塚」の名称で選定された。

境内は桜の名所としても知られている。

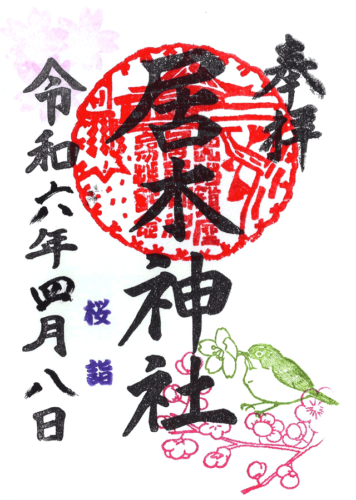

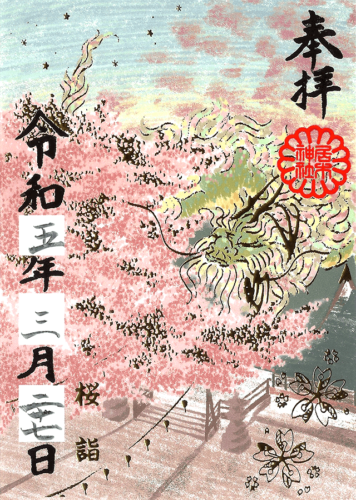

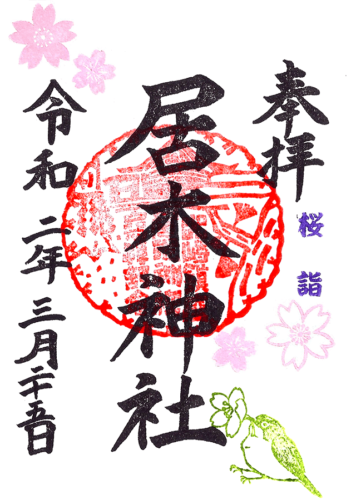

画像は2019年4月に撮影したものだが、桜のシーズンになると桜詣として境内が彩られる。

画像は2019年4月に撮影したものだが、桜のシーズンになると桜詣として境内が彩られる。

拝殿前の桜と彩られた境内が美しい。

拝殿前の桜と彩られた境内が美しい。

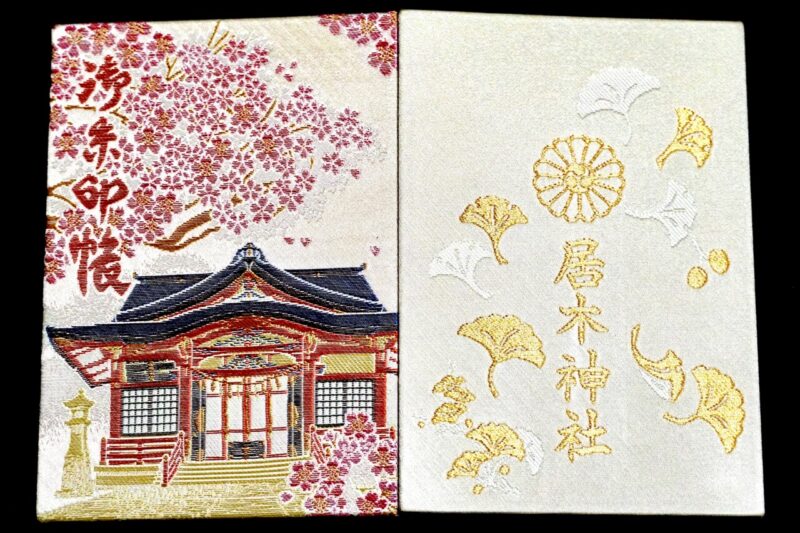

当社のオリジナル御朱印帳も桜と社殿をデザインしたもの。

当社のオリジナル御朱印帳も桜と社殿をデザインしたもの。

桜詣期間中は限定御朱印や授与品なども用意。

桜詣期間中は限定御朱印や授与品なども用意。

ぜひ桜の季節にも参拝したい。

ぜひ桜の季節にも参拝したい。

他に神楽殿、宝物殿などがあるのだが、面白いなと思うのが境内に色々置かれている石像。

ピカチュウやどらえもん。

ピカチュウやどらえもん。

さらに境内左手にはミッキーの石像も見る事ができ、著作権云々は置いておいて子どもたちが喜びそうな一画。

さらに境内左手にはミッキーの石像も見る事ができ、著作権云々は置いておいて子どもたちが喜びそうな一画。

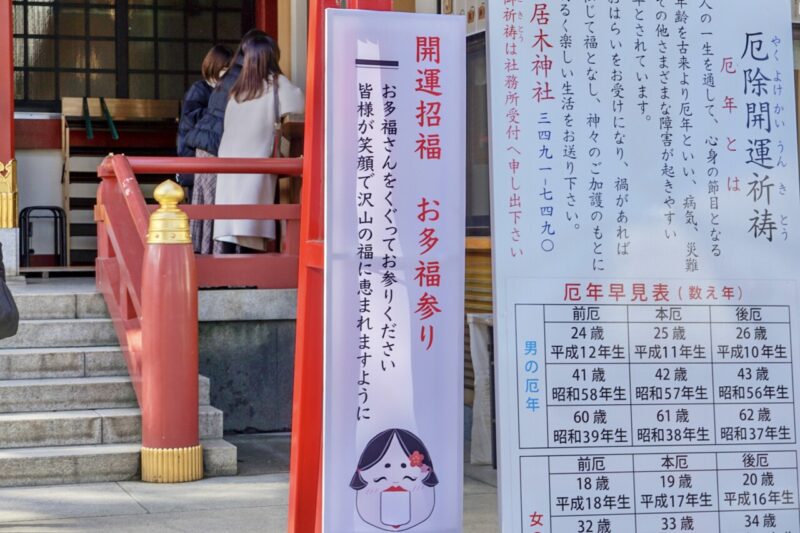

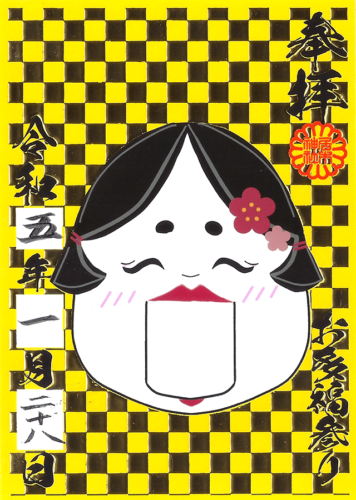

1月下旬-2月上旬に開催・開運招福お多福参り

令和五年(2023)より「開運招福 お多福参り」を開催。(2024年以降も開催)

境内に設置された大きなお多福のお面。

境内に設置された大きなお多福のお面。

このお多福を潜る事でその年を幸多く過ごせるよう祈念。

このお多福を潜る事でその年を幸多く過ごせるよう祈念。

お多福参りの期間中は限定御朱印・お多福守・お多福絵馬などが授与される。

お多福参りの期間中は限定御朱印・お多福守・お多福絵馬などが授与される。

2025年1月25日-2月9日まで

「岡田宮」など北九州の神社で行われる風習。

節分のタイミングに合わせて邪気を祓い福を呼び込むお多福面を奉じている。

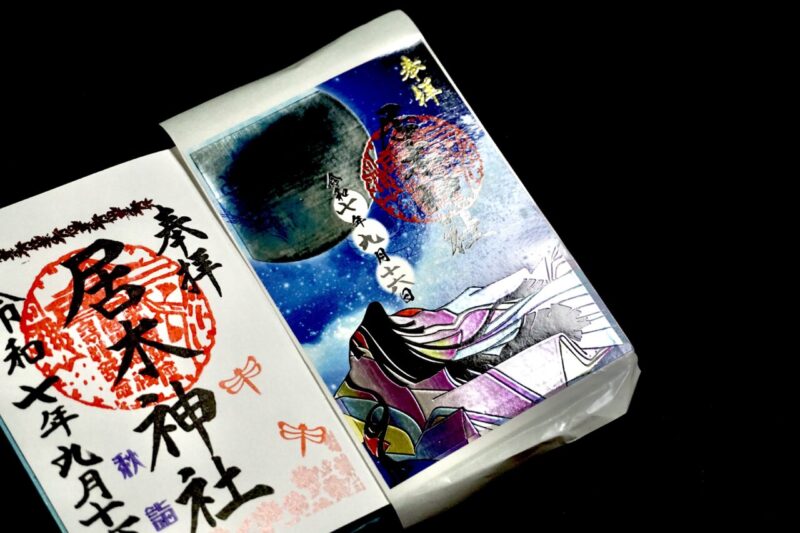

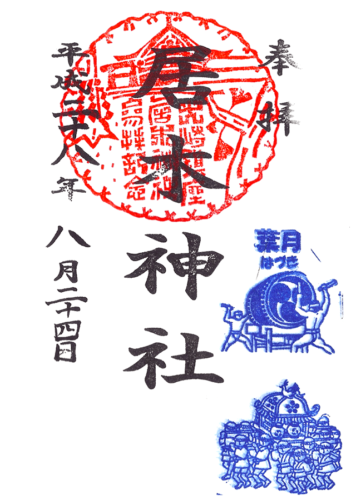

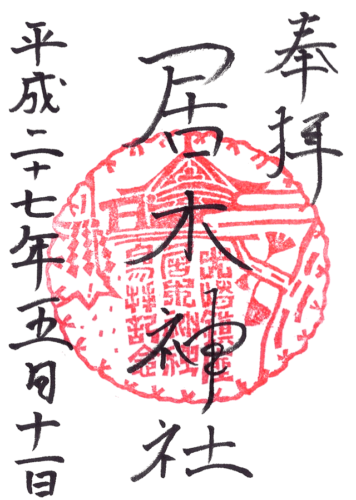

月替り御朱印・数多くの限定御朱印

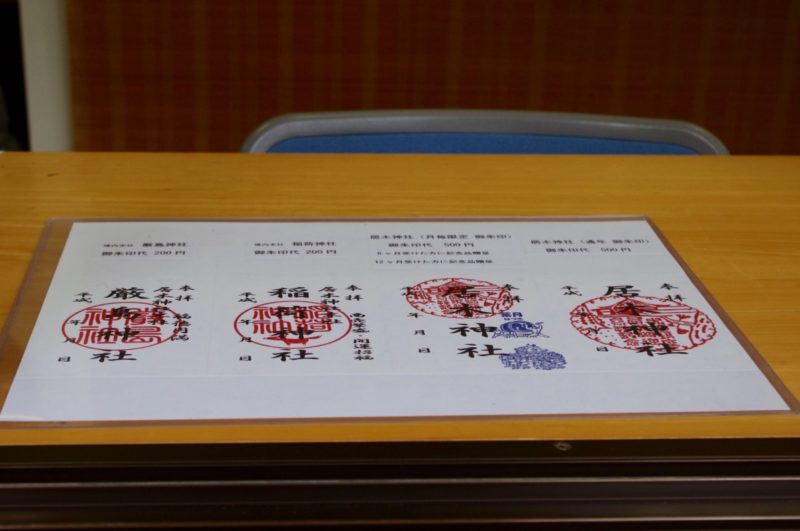

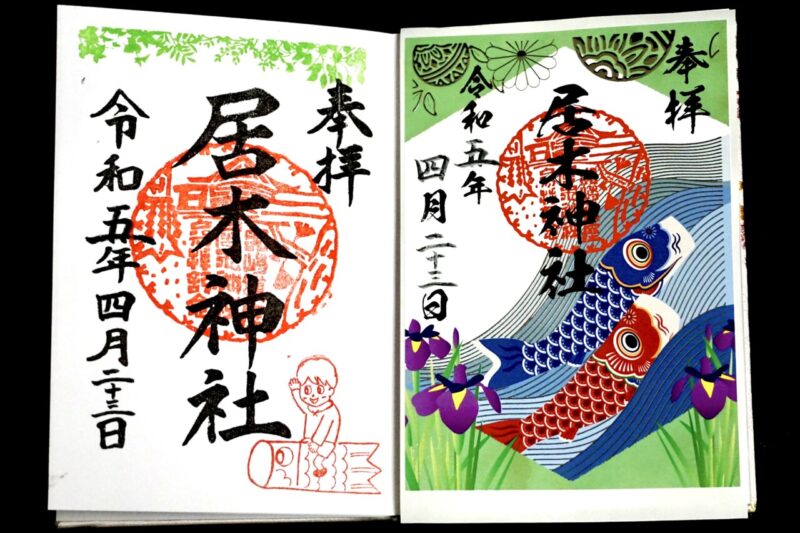

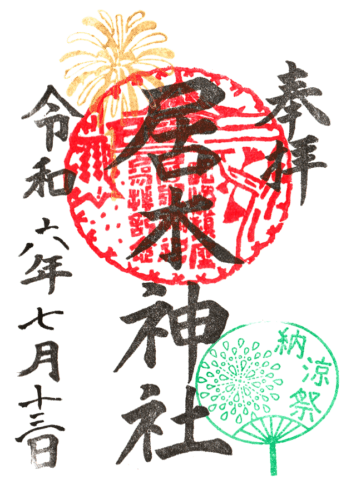

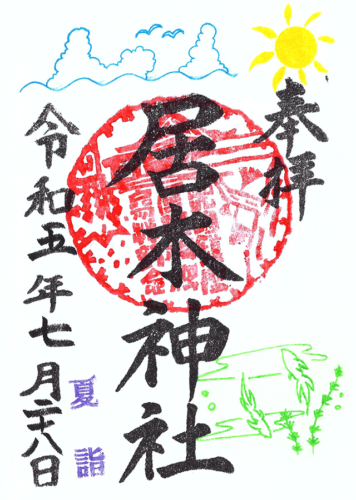

2016年7月より月替りの御朱印を授与するようになった他、更に境内社2社の御朱印も用意。

通常の御朱印・月替りの御朱印は初穂料500円、厳島神社・稲荷神社の境内社は初穂料200円。

通常の御朱印・月替りの御朱印は初穂料500円、厳島神社・稲荷神社の境内社は初穂料200円。

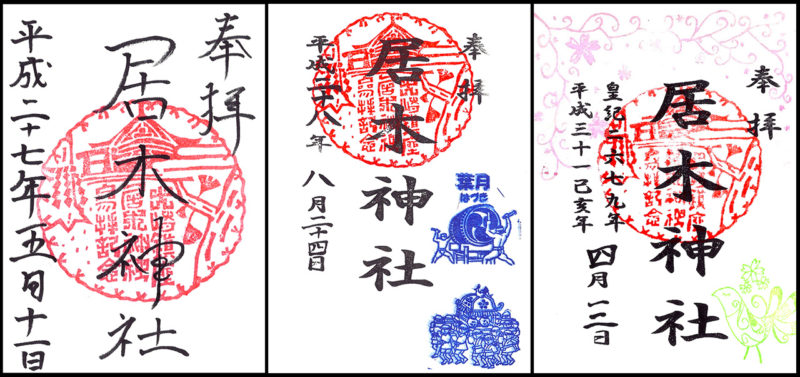

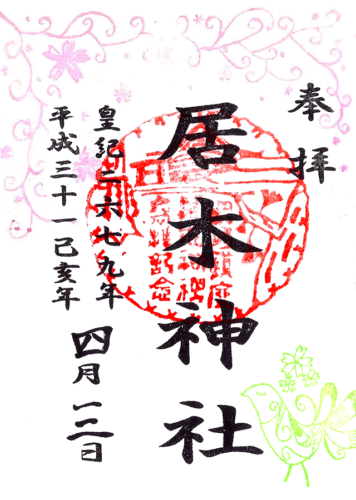

左が2015年に頂いたもので当時は手書きであったが、現在は印判での対応。

真ん中が8月限定御朱印で、右が2019年桜詣の御朱印。

真ん中が8月限定御朱印で、右が2019年桜詣の御朱印。

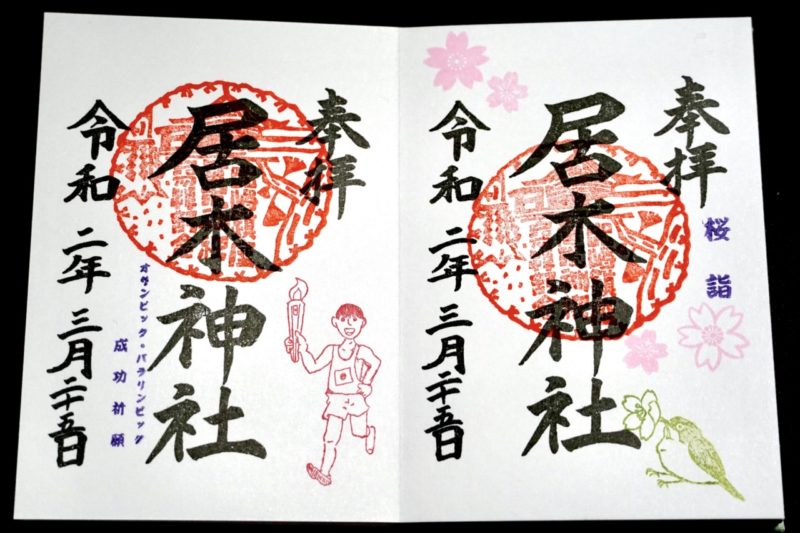

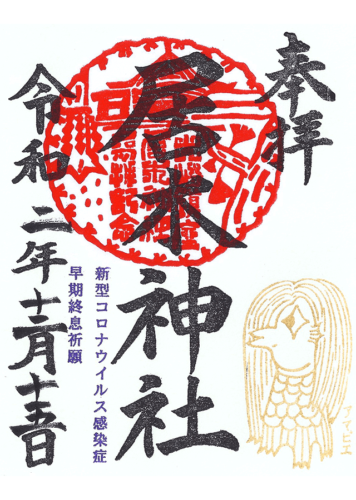

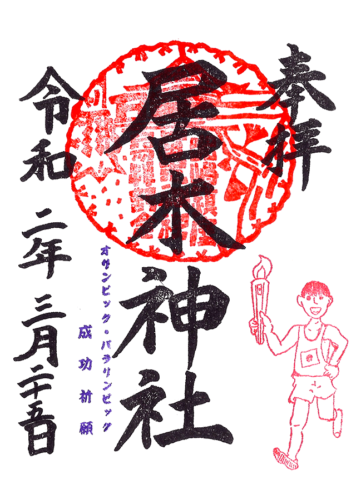

左はオリジンピック・パラリンピック成功祈願御朱印、右は2020年桜詣御朱印。

左はオリジンピック・パラリンピック成功祈願御朱印、右は2020年桜詣御朱印。

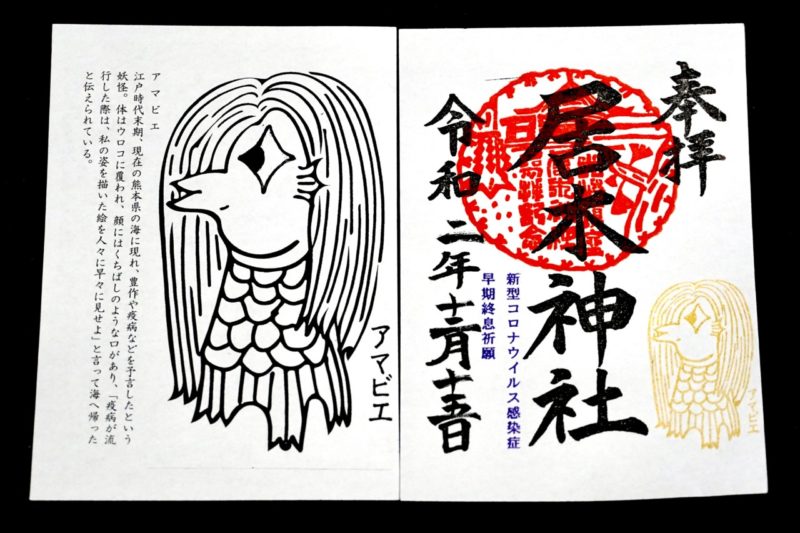

新型コロナウイルス蔓延期間中は悪疫退散祈願特別御朱印も。

4種類用意されていて筆者が頂いたのはアマビエの印付き。

4種類用意されていて筆者が頂いたのはアマビエの印付き。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

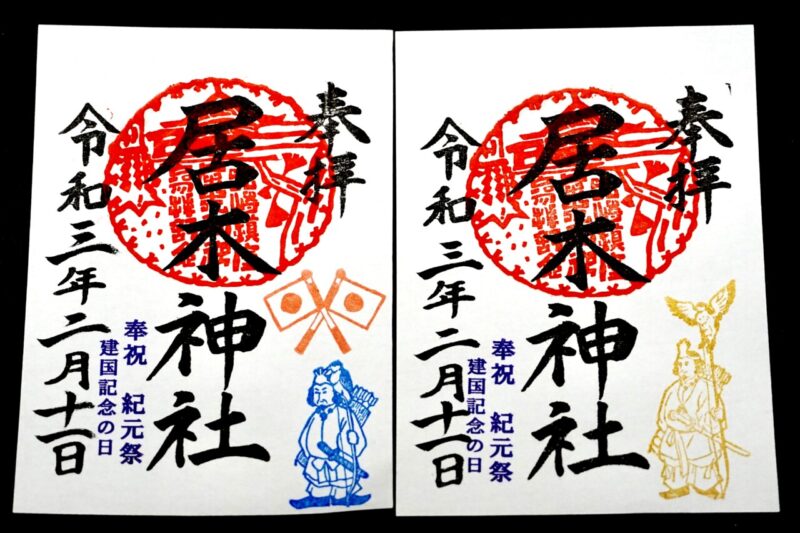

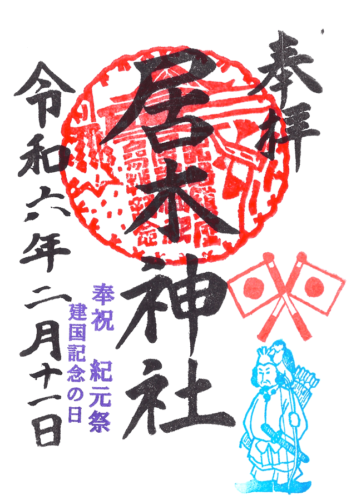

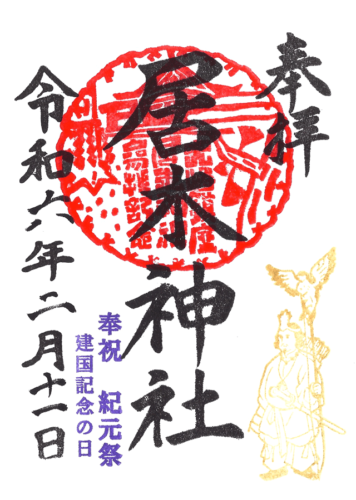

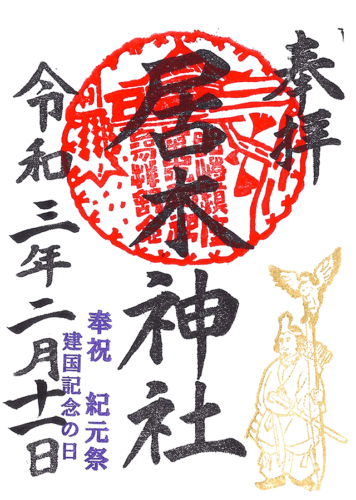

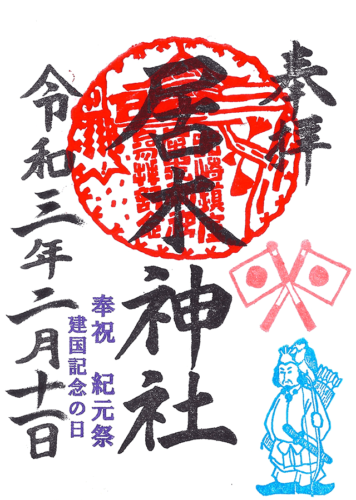

2021年2月11日限定で授与された建国記念の日御朱印。

建国記念の日は紀元節に由来している祝日のため、初代天皇・神武天皇の印付きで当日限定授与となった。

建国記念の日は紀元節に由来している祝日のため、初代天皇・神武天皇の印付きで当日限定授与となった。

文化財一般公開期間では品川区指定有形文化財の社殿を有する厳島神社の限定御朱印も。

金銀の龍が施された御朱印。

金銀の龍が施された御朱印。

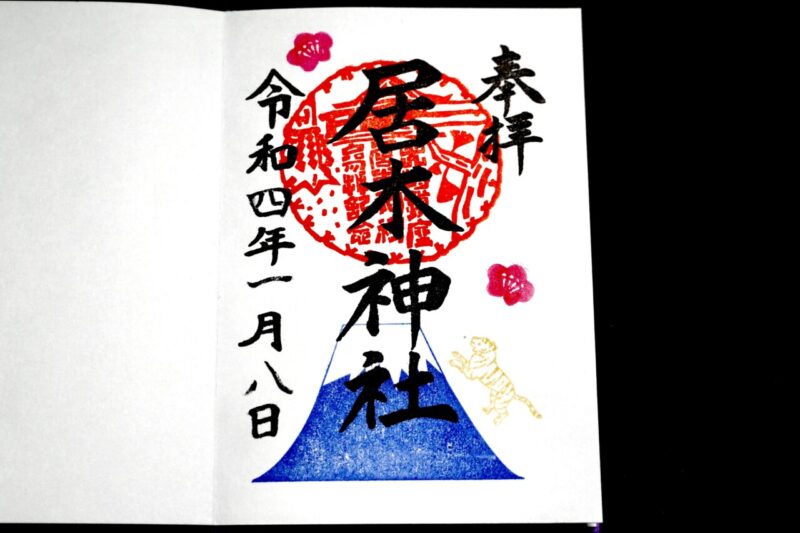

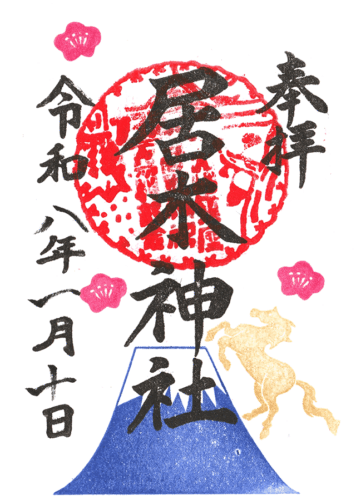

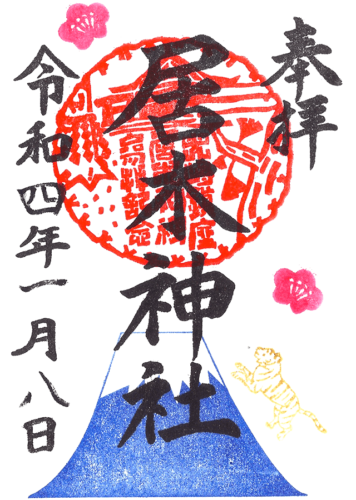

2022年1月に頂いた正月限定御朱印。

富士山と干支の寅。

富士山と干支の寅。

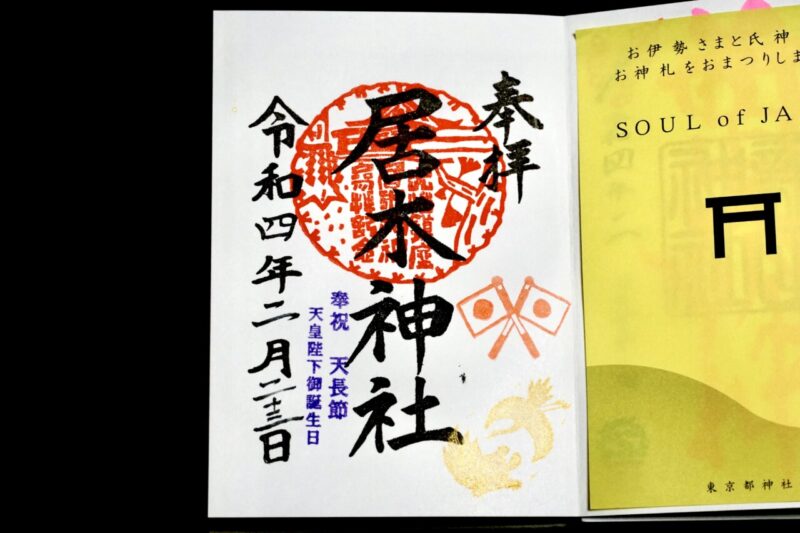

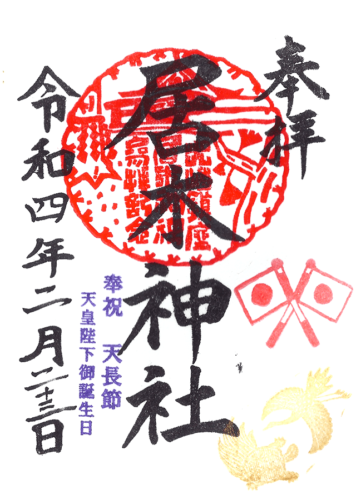

2022年2月23日限定の天皇誕生日(天長節)御朱印。

2022年2月23日限定の天皇誕生日(天長節)御朱印。

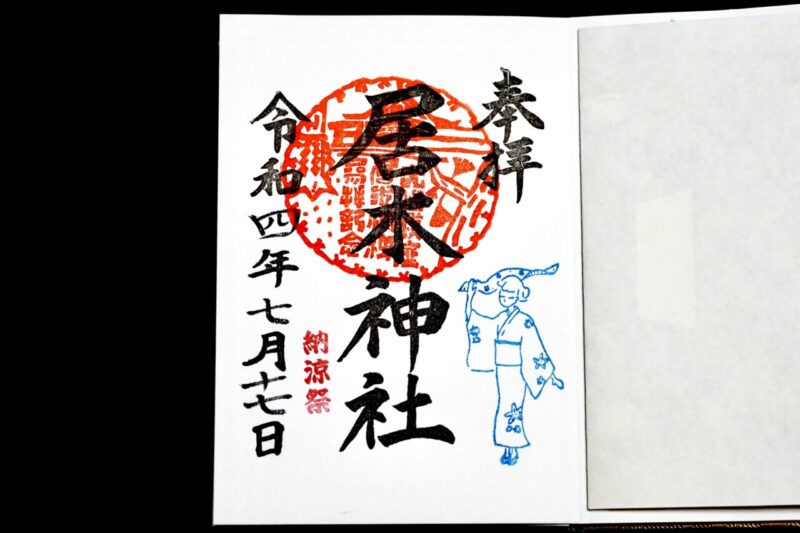

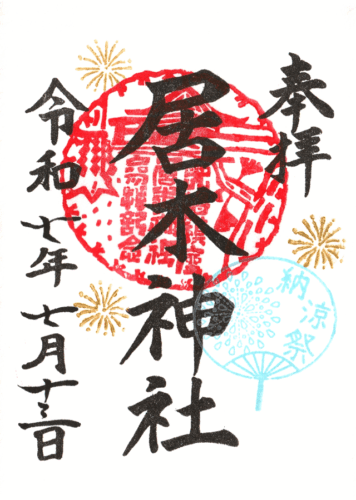

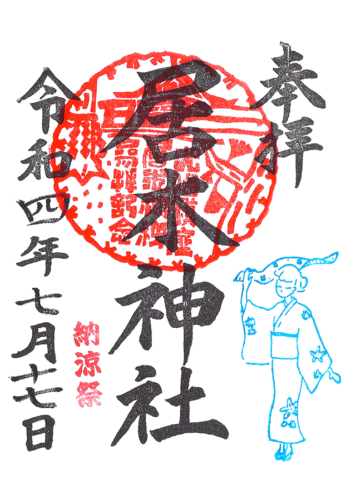

2022年7月の納涼祭限定御朱印。

納涼祭当日限定で授与された。

納涼祭当日限定で授与された。

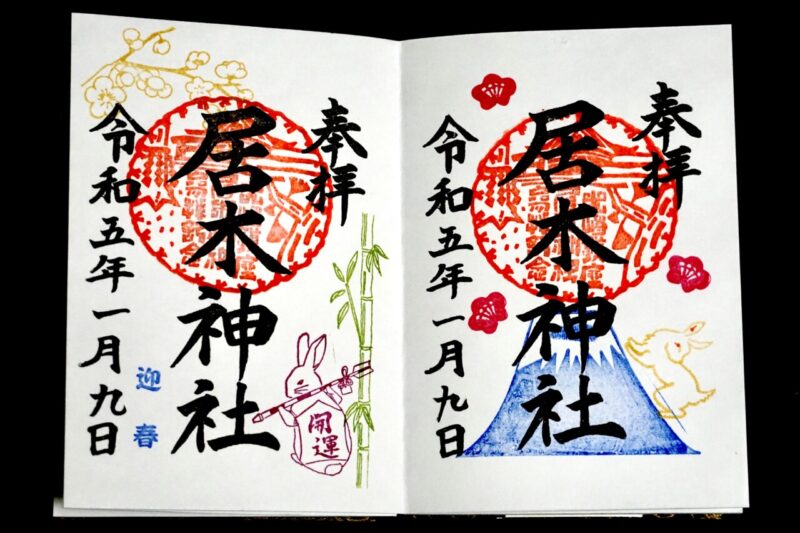

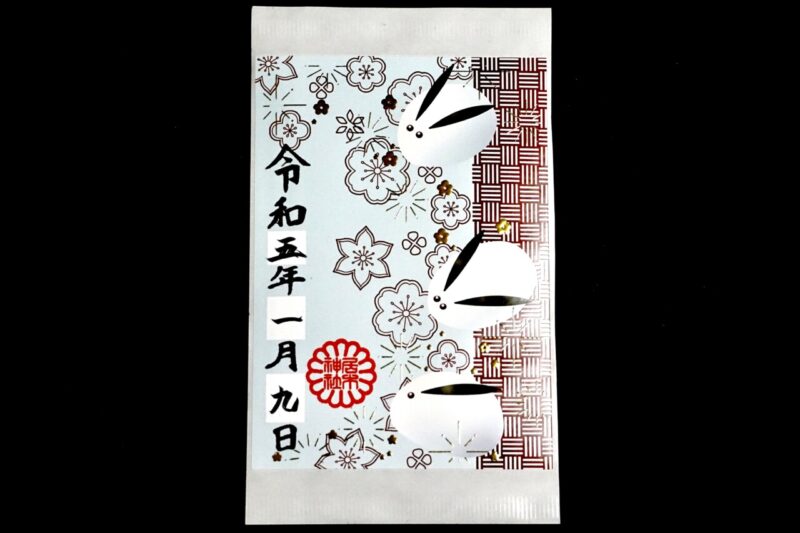

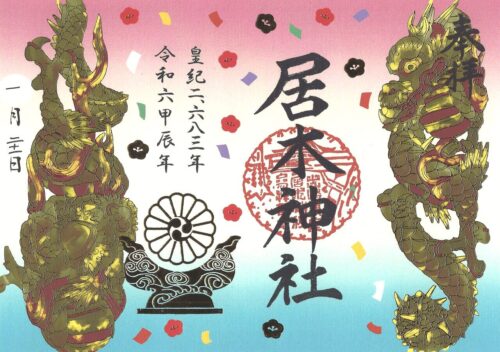

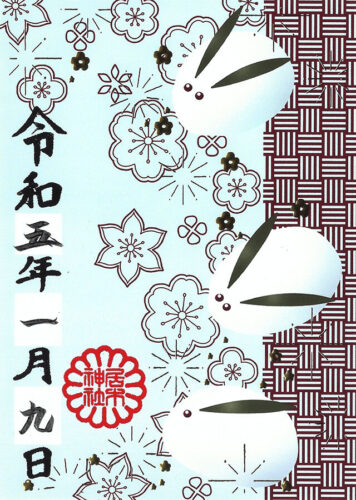

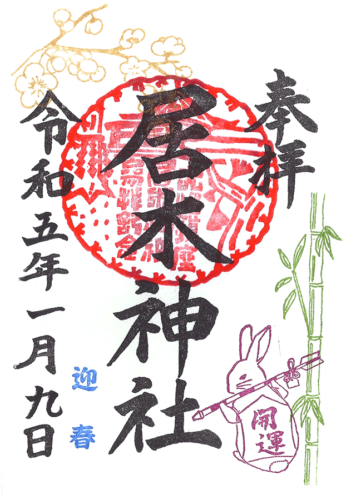

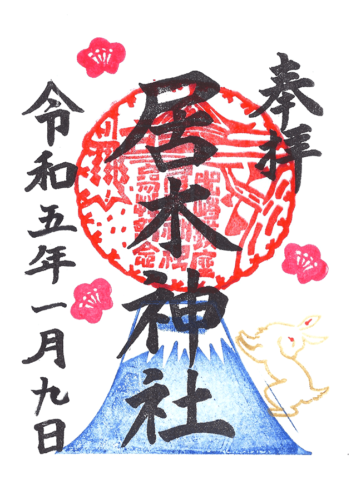

2023年正月の限定御朱印。

干支のうさぎがメインの縁起良い御朱印。

干支のうさぎがメインの縁起良い御朱印。

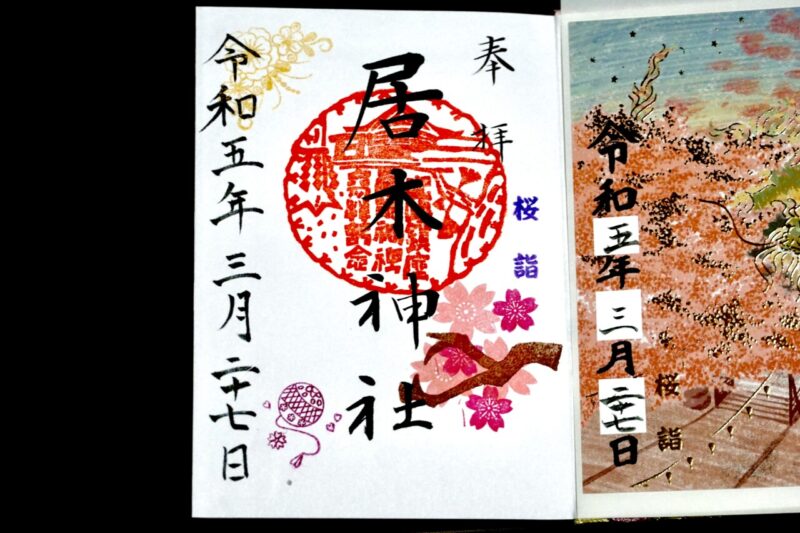

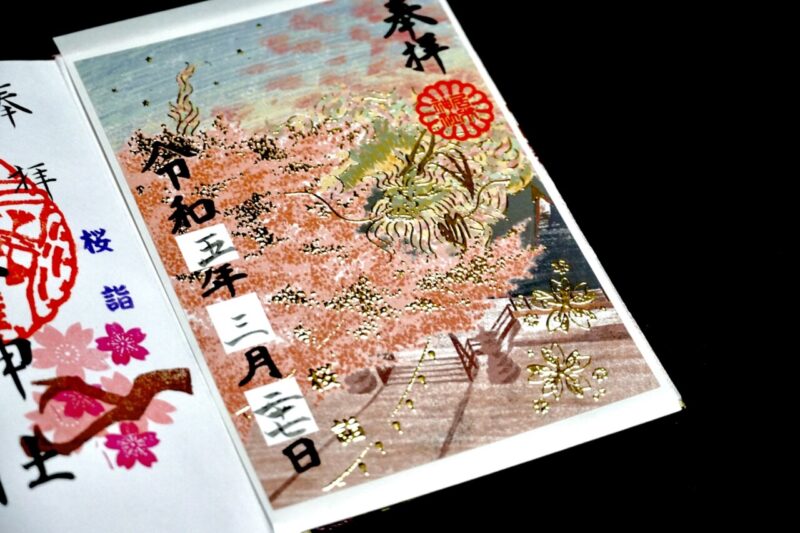

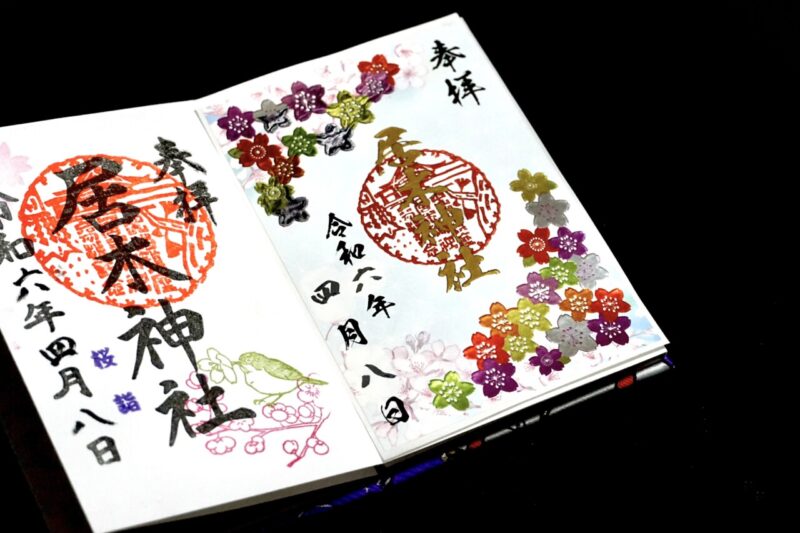

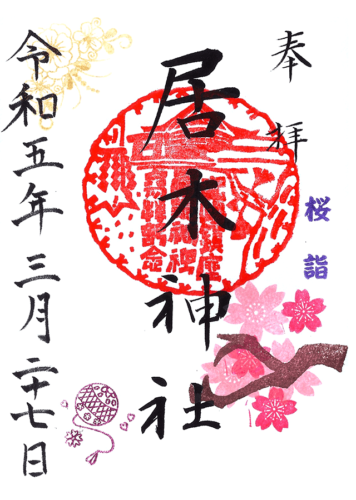

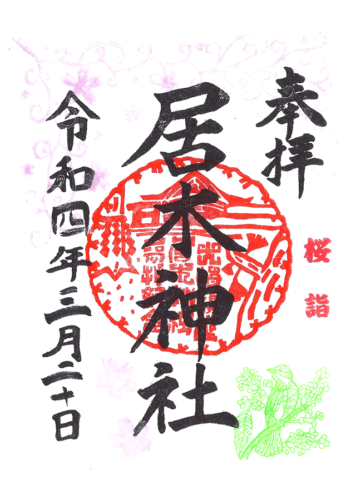

2023年の桜詣限定御朱印。

御朱印帳も頂いたため帳面に書いてくださった。

御朱印帳も頂いたため帳面に書いてくださった。

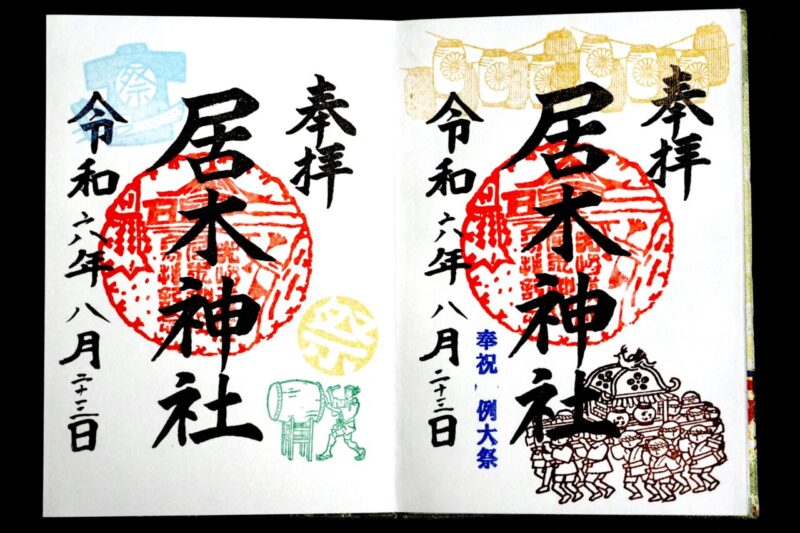

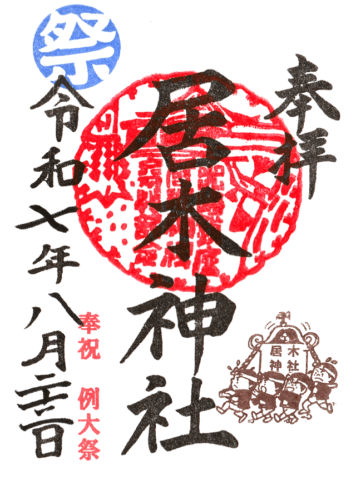

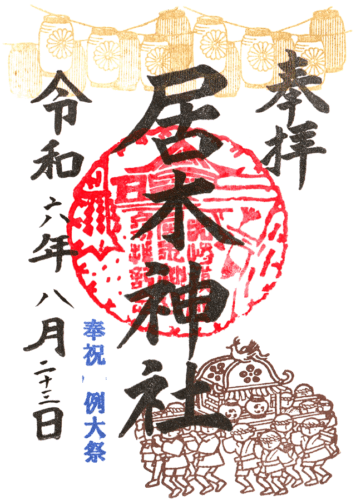

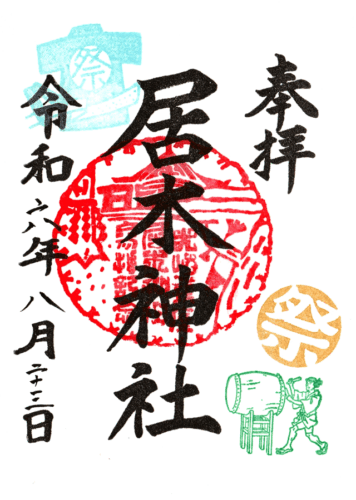

2024年例大祭で頂いた例大祭限定御朱印。

お祭りらしい2種類。

お祭りらしい2種類。

月替り御朱印は6ヶ月拝受・12ヶ月拝受で記念品が贈呈される。

記念品の内容は実際にお受けして楽しみたい。

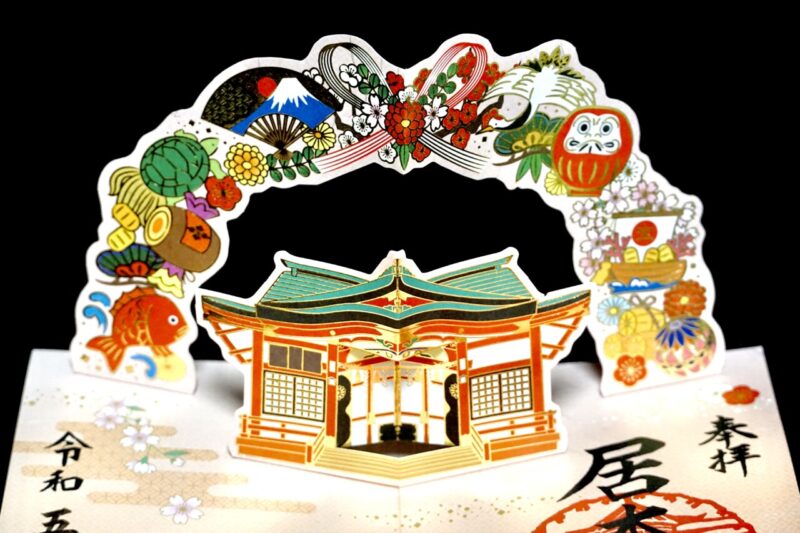

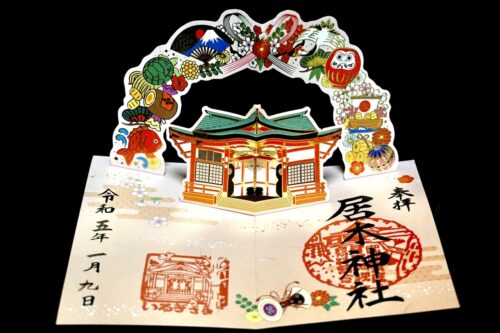

御神木/宝船/赤富士/桜/夏詣が飛び出す御朱印

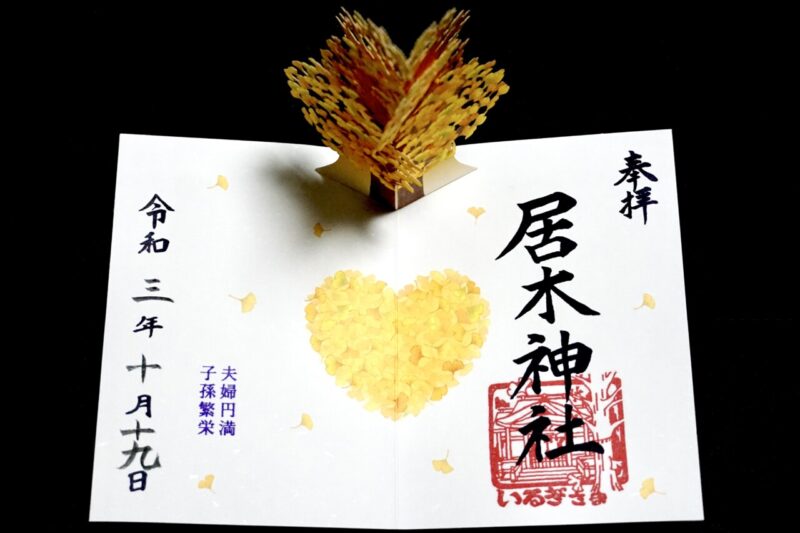

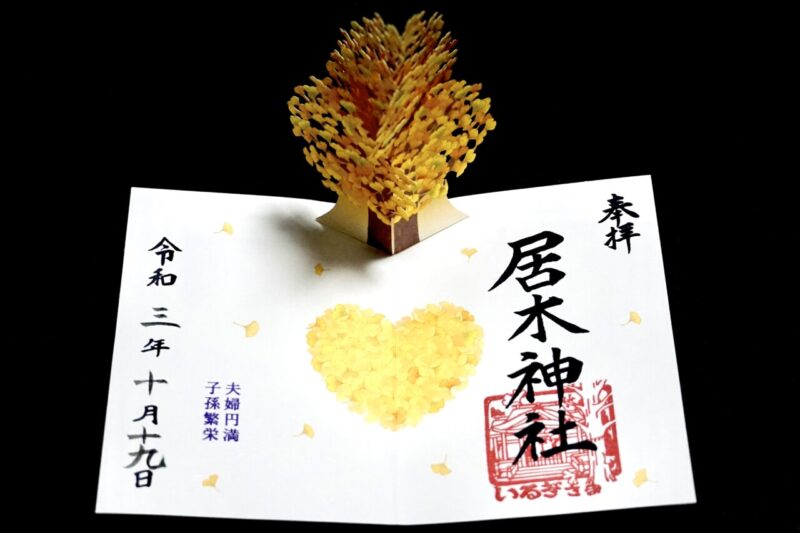

2021年10月16日からはとてもユニークな御朱印を用意。

御朱印を開くと飛び出す御朱印で、中央にはハート型の銀杏の落葉。

御朱印を開くと飛び出す御朱印で、中央にはハート型の銀杏の落葉。

飛び出すのは当社の御神木である銀杏。

飛び出すのは当社の御神木である銀杏。

層になり立体的な御神木が飛び出す仕組み。(毎日限定100枚)

層になり立体的な御神木が飛び出す仕組み。(毎日限定100枚)

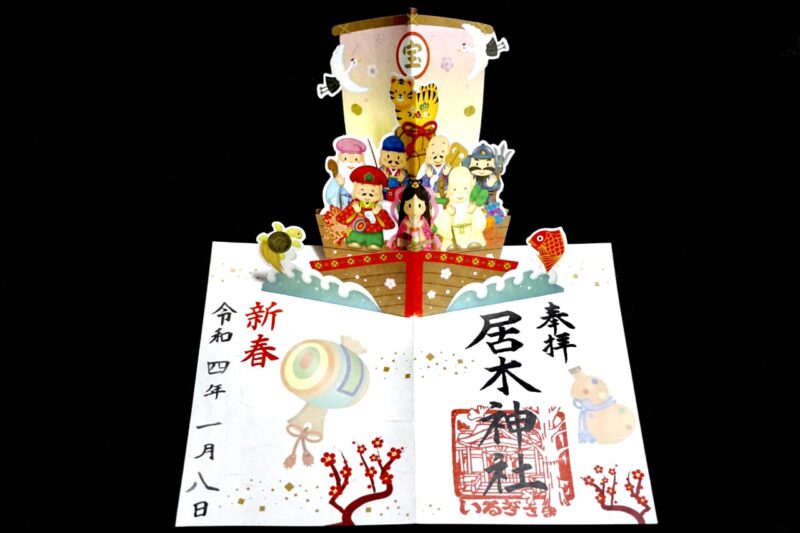

2022年正月には新しい飛び出す御朱印を2種類授与。

宝船と赤富士が飛び出す御朱印。

宝船と赤富士が飛び出す御朱印。

正月らしい縁起の良い七福神と宝船。

正月らしい縁起の良い七福神と宝船。

門松に赤富士。

門松に赤富士。

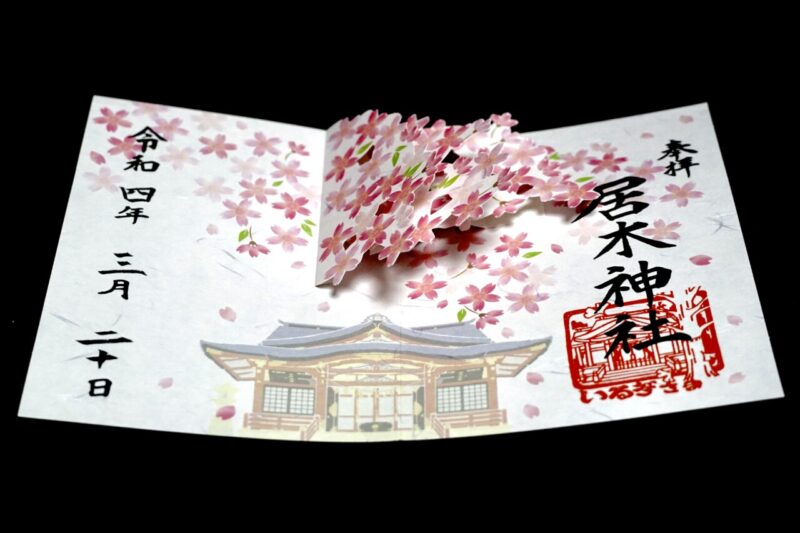

2022年3月20日からは桜詣御朱印の飛び出す御朱印版を授与。

縦に飛び出すのではなく横に飛び出す形。

縦に飛び出すのではなく横に飛び出す形。

当社の社殿を正面から見ると桜がかかるような感じに見えるためそれを再現。

当社の社殿を正面から見ると桜がかかるような感じに見えるためそれを再現。

居木神社と云えば桜を思い浮かべれる素敵な御朱印。

居木神社と云えば桜を思い浮かべれる素敵な御朱印。

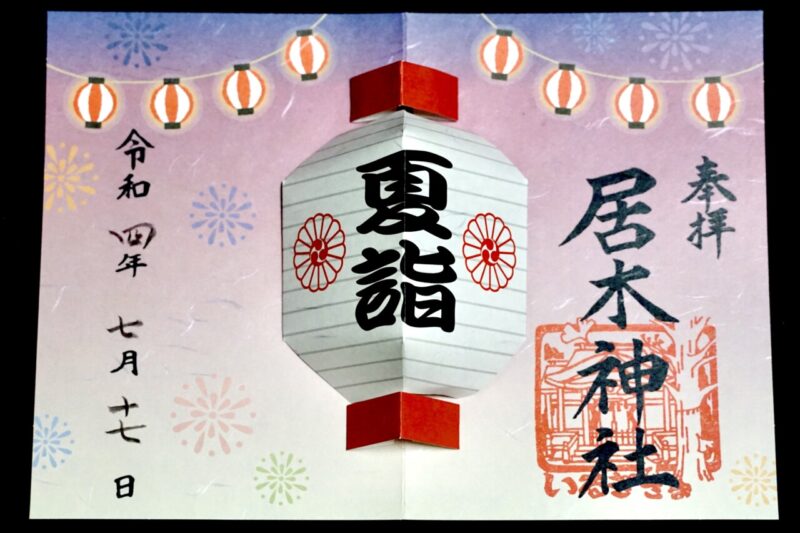

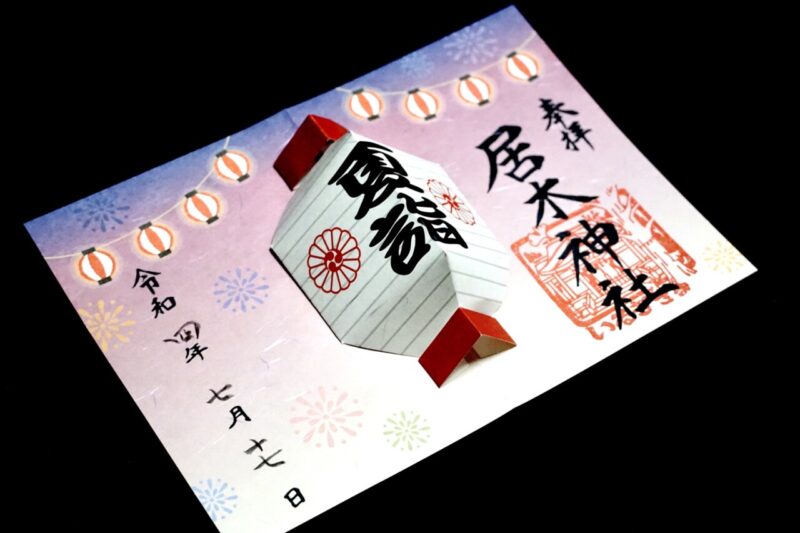

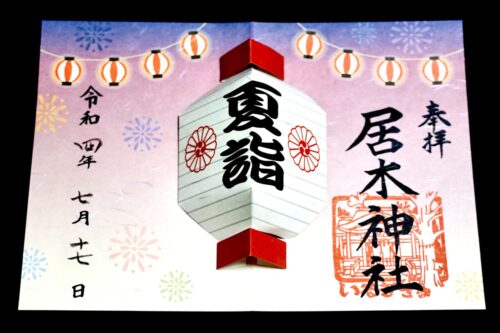

2022年7月1日からは飛び出す御朱印の夏詣仕様を授与。

大きな提灯が飛び出す仕様。

大きな提灯が飛び出す仕様。

7月16日・17日には納涼祭も行われ盆踊りらしさも感じる御朱印となっている。

7月16日・17日には納涼祭も行われ盆踊りらしさも感じる御朱印となっている。

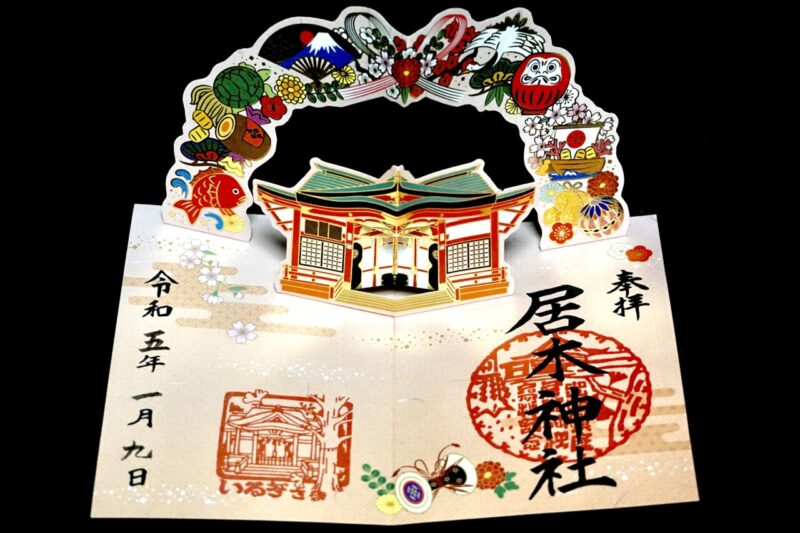

2023年元日より授与された飛び出す御朱印。

当社の社殿を再現していて、その奥には多くの縁起物。

当社の社殿を再現していて、その奥には多くの縁起物。

正月らしい縁起の良い御朱印。

正月らしい縁起の良い御朱印。

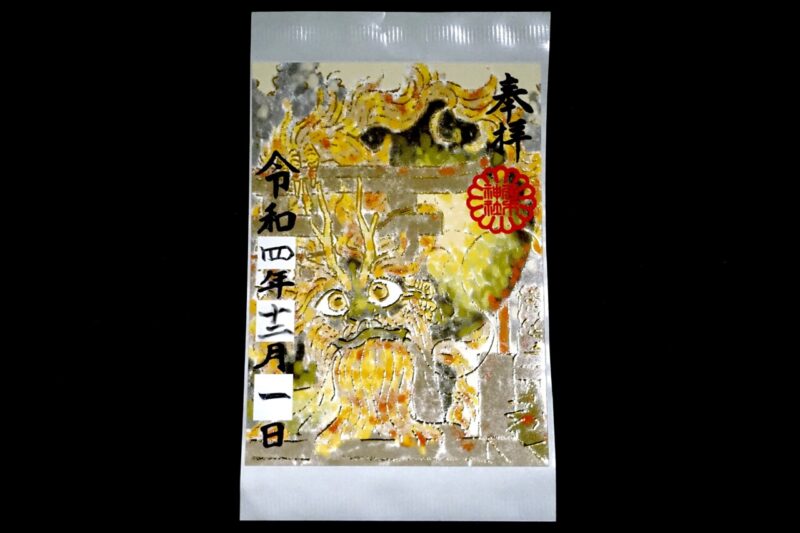

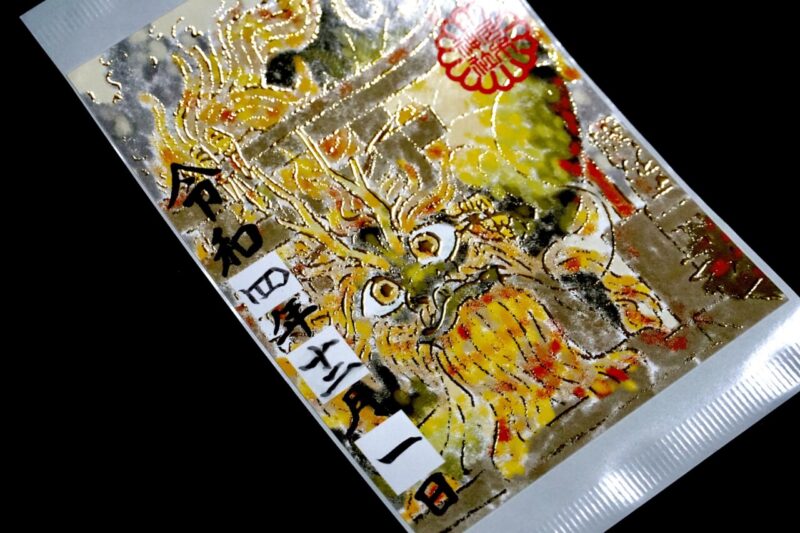

キラキラで輝く箔押し特別御朱印

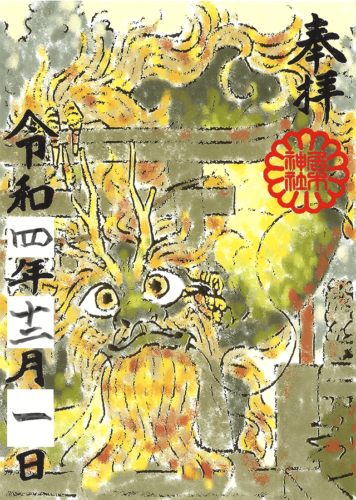

2022年12月からは数量限定で金箔押し特別御朱印(龍)を授与。

金の箔押しでデザインされた御朱印。

金の箔押しでデザインされた御朱印。

裏面がシールタイプでの授与となり御朱印帳に直接貼ることができる。

裏面がシールタイプでの授与となり御朱印帳に直接貼ることができる。

2023年元日からはうさぎ柄の金箔押し特別御朱印も授与。

こちらもシールタイプになっていて簡単に帳面に貼る事ができる。

こちらもシールタイプになっていて簡単に帳面に貼る事ができる。

2023年3月より授与の桜詣の金箔押し特別御朱印。

桜に金箔押しの龍に御朱印となっていた。

桜に金箔押しの龍に御朱印となっていた。

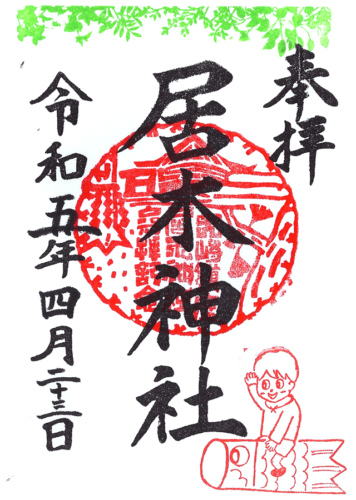

2023年4月より授与の箔押し御朱印。

こちらは鯉のぼり仕様。

こちらは鯉のぼり仕様。

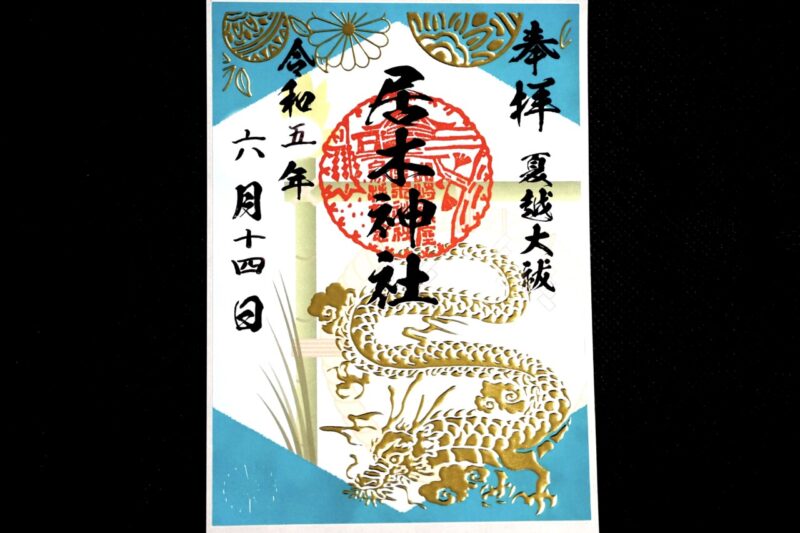

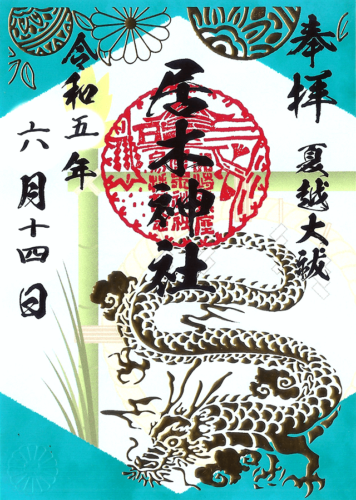

2023年6月には金箔押し特別/茅の輪をくぐる龍を授与。

立体的に見える箔押しの龍。

立体的に見える箔押しの龍。

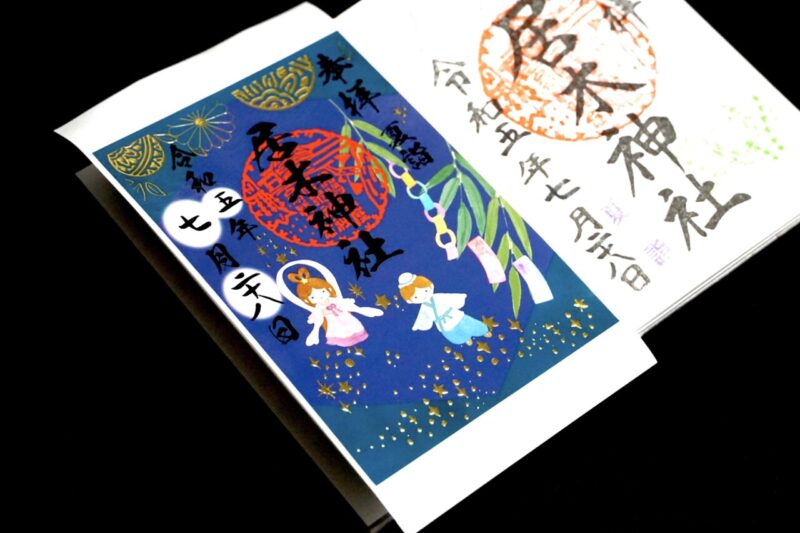

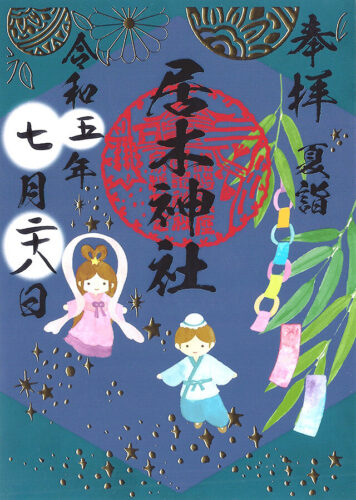

2023年7月の金箔押し特別御朱印は七夕仕様。

夏詣御朱印も兼ねた御朱印。

夏詣御朱印も兼ねた御朱印。

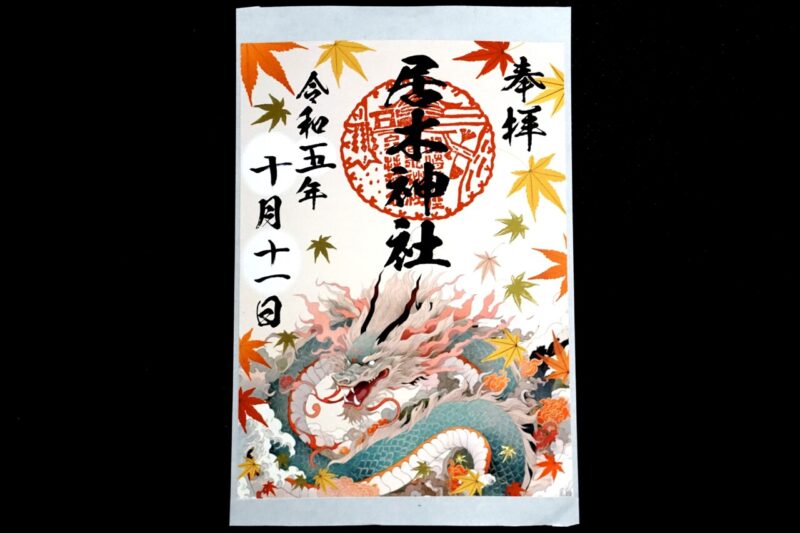

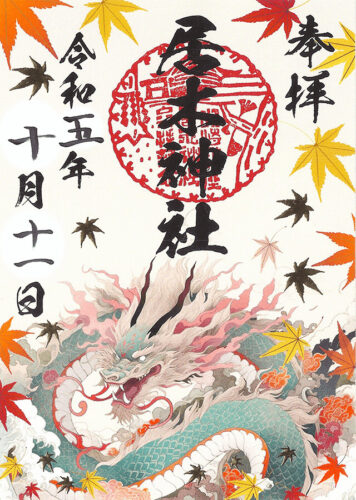

2023年9月より授与の金箔押し特別御朱印・秋詣龍。

紅葉と龍神の御朱印。

紅葉と龍神の御朱印。

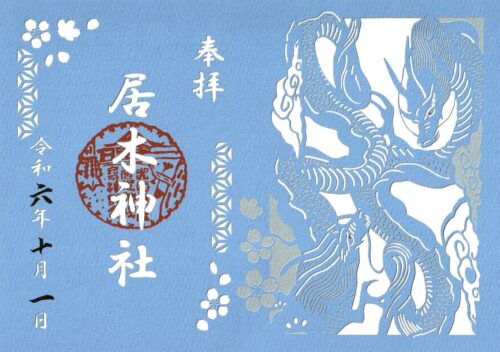

2024年正月からは箔押し御朱印の昇り龍と降り龍を授与。

境内社の厳島神社社殿に彫刻されている文化財の龍をデザイン。(こちらはシール式ではない)

境内社の厳島神社社殿に彫刻されている文化財の龍をデザイン。(こちらはシール式ではない)

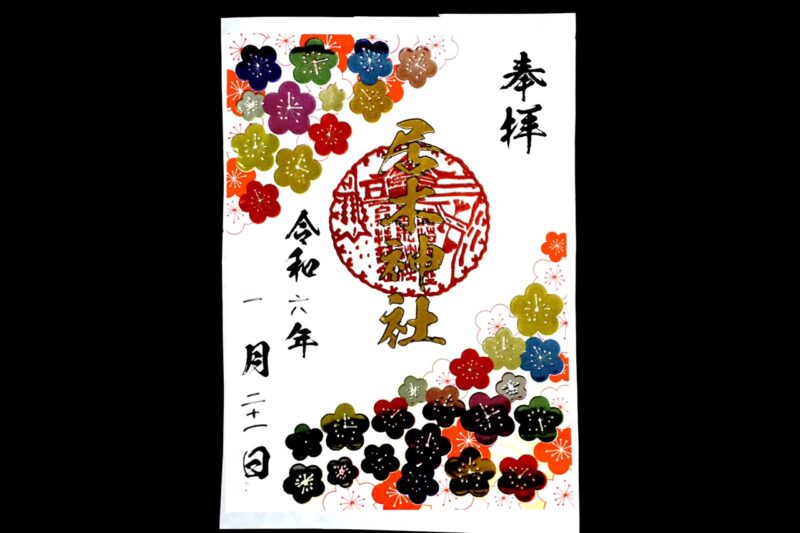

2024年の梅の季節には箔押し御朱印の梅を授与。

キラキラと光る箔押しでシール式。

キラキラと光る箔押しでシール式。

こちらは4月に授与された桜詣版。

こちらは4月に授与された桜詣版。

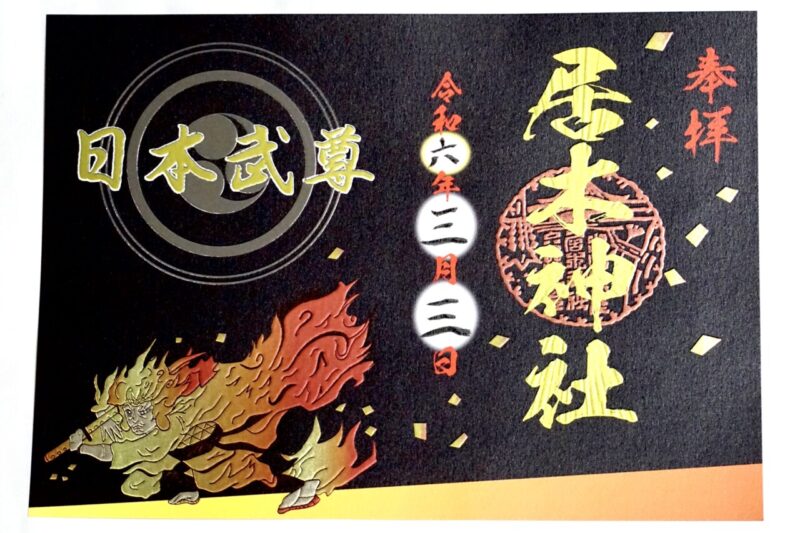

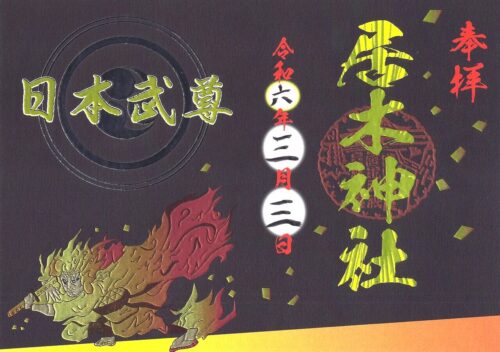

2024年3月から授与開始した日本武尊(やまとたけるのみこと)の箔押し御朱印。

御祭神の1柱である日本武尊がデザインされている。

御祭神の1柱である日本武尊がデザインされている。

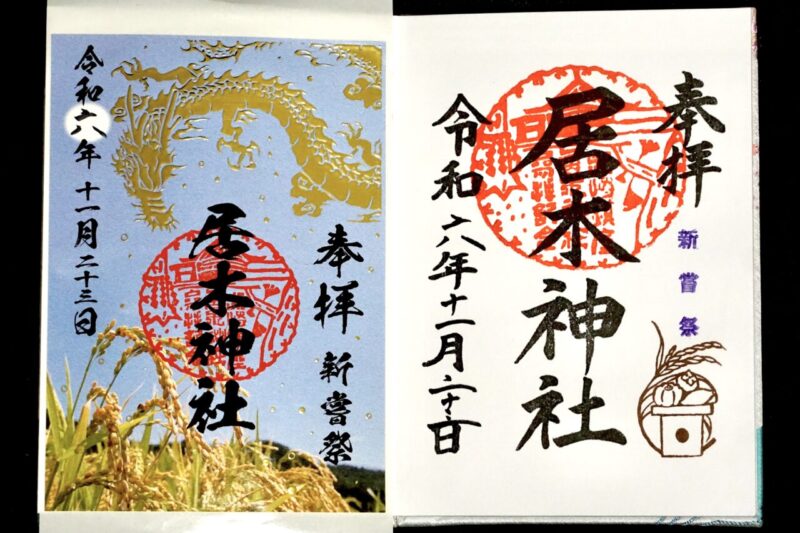

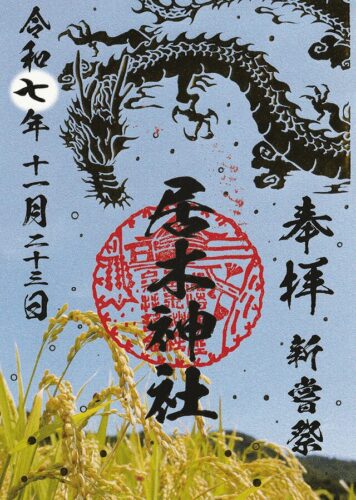

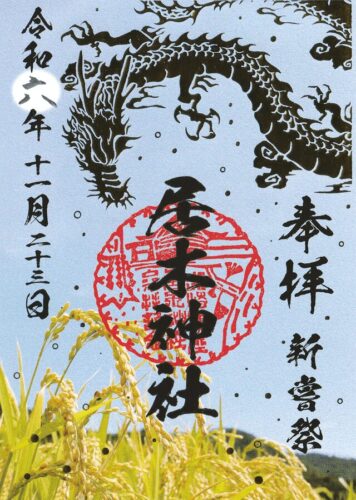

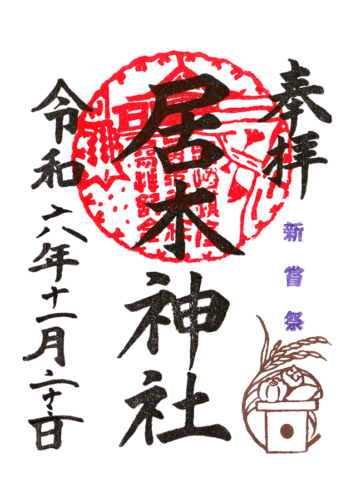

2024年11月23日の新嘗祭で授与された御朱印。

こちらは新嘗祭当日限定の授与。

こちらは新嘗祭当日限定の授与。

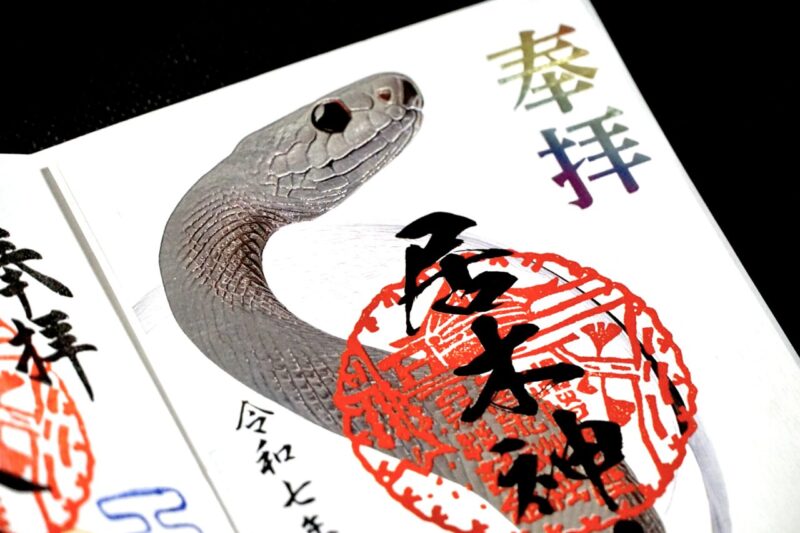

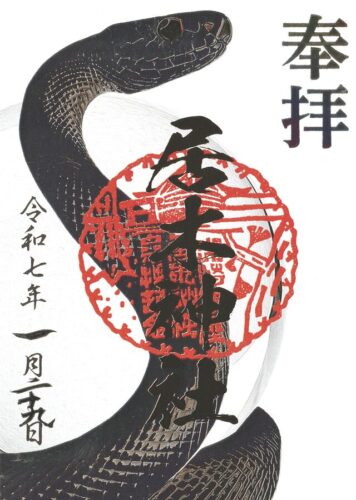

2025年正月に頂いた御朱印。

リアル感のある干支の蛇の箔押し御朱印。

リアル感のある干支の蛇の箔押し御朱印。

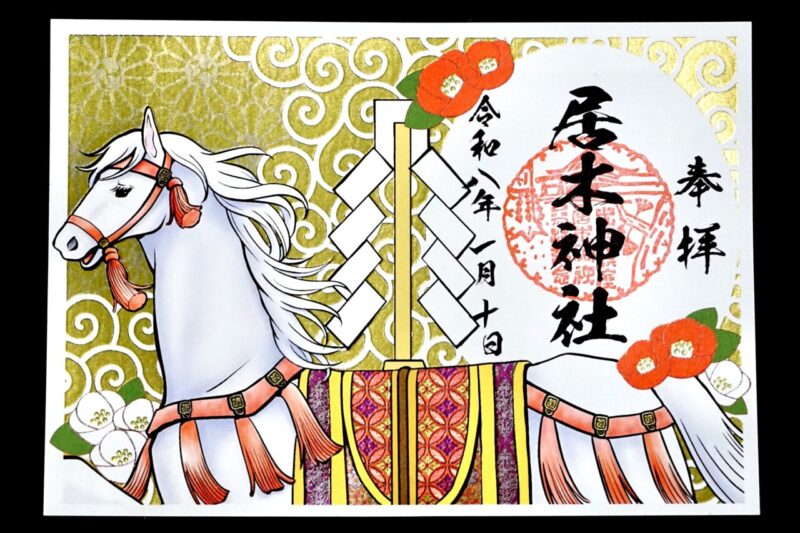

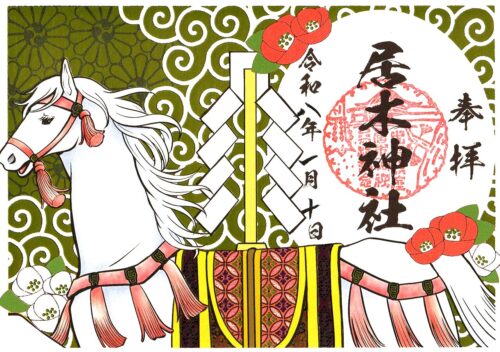

2026年正月からは午年仕様の箔押し御朱印を授与。

白馬や周囲がキラキラ光る仕様。(こちらはシール式ではない)

白馬や周囲がキラキラ光る仕様。(こちらはシール式ではない)

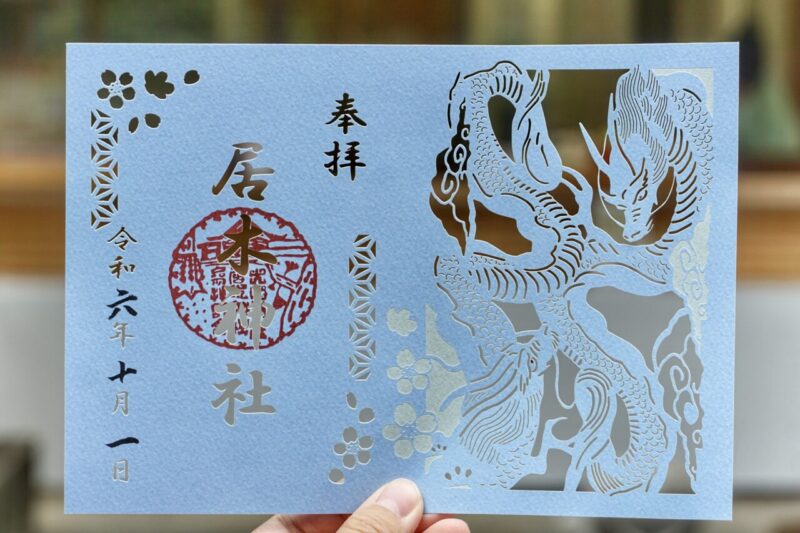

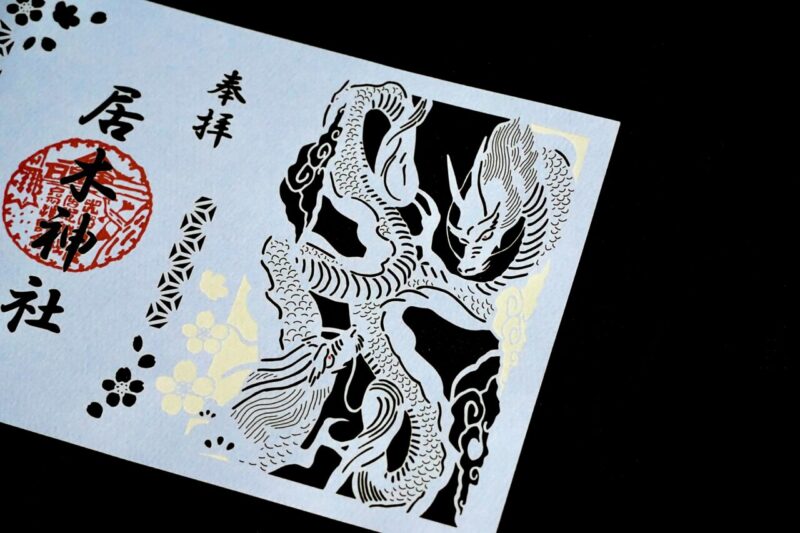

龍の切り絵御朱印も

色々な種類の限定御朱印を授与している当社。

切り絵御朱印の授与も開始。

切り絵御朱印の授与も開始。

龍の切り絵御朱印。

龍の切り絵御朱印。

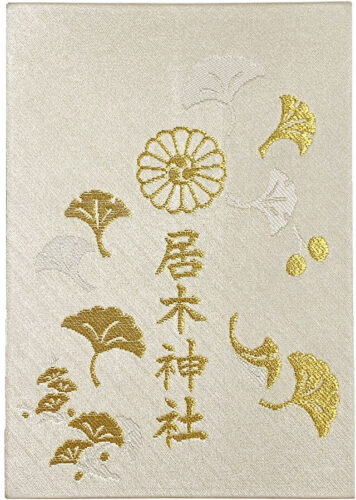

美しい桜の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

当社の社殿と桜を描いた美しい御朱印帳で、昼版と夜版、更に2020年11月より紫色も用意。

当社の社殿と桜を描いた美しい御朱印帳で、昼版と夜版、更に2020年11月より紫色も用意。

筆者が頂いた昼版の御朱印帳。

筆者が頂いた昼版の御朱印帳。

美しい桜と社殿の特徴をよく再現している。

美しい桜と社殿の特徴をよく再現している。

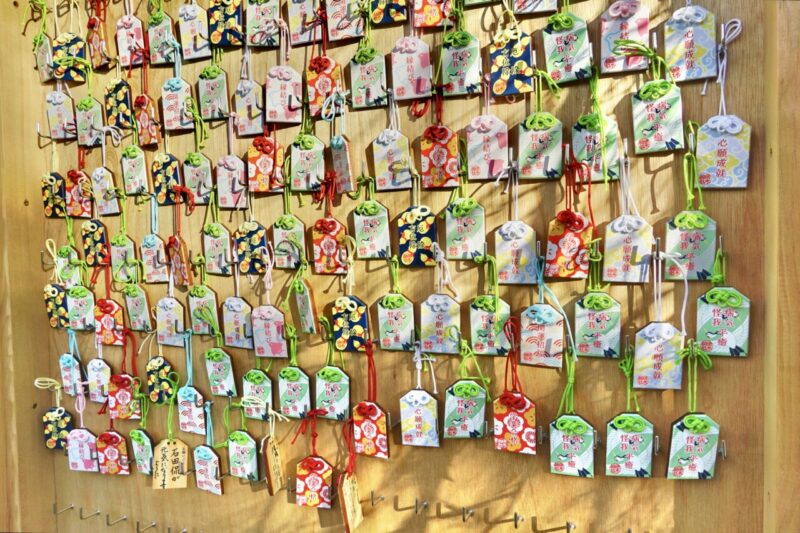

文字をくり抜く絵馬や御守型絵馬

当社の授与品の中でも絵馬が個性的で人気。

境内には多くの絵馬が掛けられている。

境内には多くの絵馬が掛けられている。

絵馬の種類も豊富だが、いずれの絵馬も文字がくり抜かれているのが特徴。

絵馬の種類も豊富だが、いずれの絵馬も文字がくり抜かれているのが特徴。

数多くの絵馬があり、絵馬の色と文字によって祈願する内容が異なる。

中央の文字がくり抜けるようになっていて、この文字をくり抜いてから絵馬掛けに掛けるのが特徴で、意味合いとしては「厄の文字を落とす→厄落とし」「縁結の文字を落とす→ハートを射抜く」と云った形。

「厄」厄除祈願

「縁結」縁結び祈願

「八」八方塞がり除祈願

「鬼」鬼門除祈願

「災」災難除祈願

「病」病門除祈願

「文字なし」運気上昇や金運出世祈願

以上、8種類の絵馬が用意されている。

TV番組『ヒルナンデス』でも特集されたりと人気が高い。

他にも授与品も多く用意されているので、お受けするのもよいだろう。

さらに2025年からは可愛らしい御守型の絵馬も。

小さいサイズのお守り型絵馬。

小さいサイズのお守り型絵馬。

目的別の絵馬を選び裏面に願い事などを記す。

目的別の絵馬を選び裏面に願い事などを記す。

そのお隣はうさぎコーナー。

そのお隣はうさぎコーナー。

所感

大崎鎮守として崇敬を集める当社。

かつては居木橋村の鎮守であり、社号に旧地名が残っているのが喜ばしい。

戦災から再建には時間がかかったものの、現在は立派な社殿に整備された境内と、とても心地よい境内で、特に桜の季節の境内は美しい。

住宅街のやや入り組んだ奥に鎮座しているが、参拝に来る崇敬者の姿をよく見かける事ができる。

現在は御朱印や授与品、神前結婚式など色々な努力をされているのが伝わる。

近年、色々と発展・再開発がされた大崎駅周辺を見守る素敵な鎮守である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常/月替り)・1,000円(飛び出す御朱印)

授与所にて。

※2016年7月より月替り御朱印を用意。(月替り御朱印を6ヶ月拝受・12ヶ月拝受で記念品贈呈有り)

※境内社「厳島神社」「稲荷神社」の御朱印も用意。(各200円)

※祭事や季節に応じて限定御朱印あり。

1月24日-2月7日まで「お多福参り限定御朱印」

1月1日・2日・5日・14日・17日・26日・29日は「一粒万倍日限定御朱印」

1月1日-31日まで「月替り御朱印」「正月限定御朱印(富士山と馬)」「正月限定御朱印(馬/午年)」「正月限定飛び出す御朱印(縁起物)」「正月限定飛び出す御朱印(扇)」

1月1日-数量限定で「エンボス箔押し特別御朱印(馬)」

2024年10月1日-数量限定で「切り絵御朱印(龍)」

2024年3月1日-「日本武尊箔押し御朱印」

※詳細は公式サイトにて。

- エンボス箔押し/馬

- 切り絵/龍

- 箔押し/日本武尊

- 箔押し/昇り龍と降り龍

- 飛び出す御朱印/縁起物

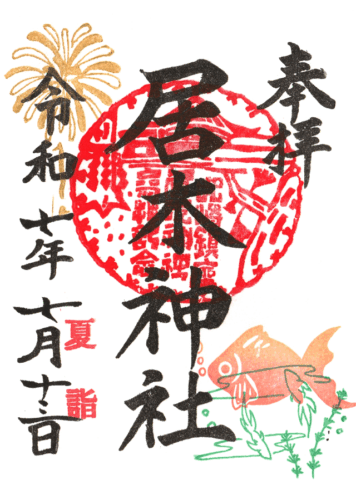

- 飛び出す御朱印/夏詣

- 飛び出す御朱印/桜詣

- 飛び出す御朱印/赤富士

- 飛び出す御朱印/宝船

- 飛び出す御朱印/御神木銀杏

- 2026年正月

- 箔押し/新嘗祭

- 2025年新嘗祭

- 箔押し/かぐや姫と龍

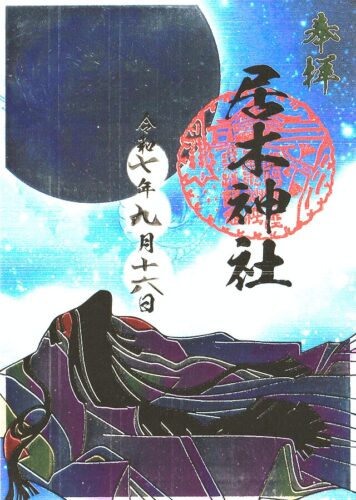

- 2025年秋詣

- 2025年例大祭

- 2025年納涼祭

- 2025年夏詣

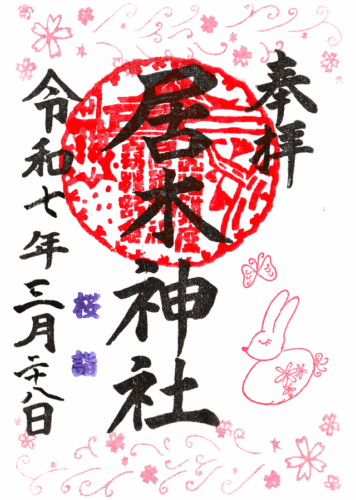

- 2025年桜詣

- エンボス箔押し/蛇

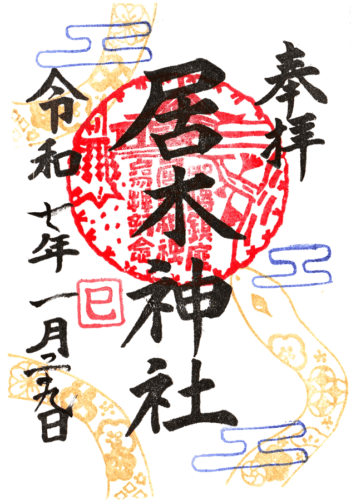

- 2025年正月

- 箔押し/新嘗祭

- 2024年新嘗祭

- 2024年例大祭

- 2024年例大祭

- 2024年納涼祭

- 箔押し/桜詣

- 2024年桜詣

- 稲荷神社/春まつり

- 厳島神社/春まつり

- 2024年建国記念の日

- 2024年建国記念の日

- 箔押し/梅

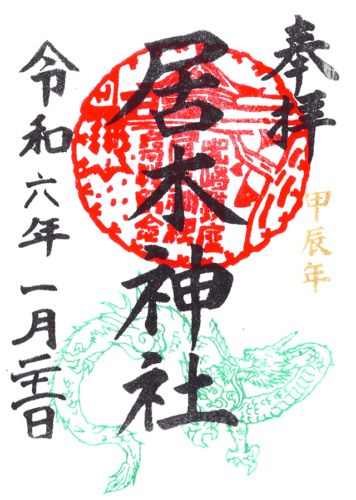

- 2024年正月/龍甲辰年

- 箔押し/秋詣龍

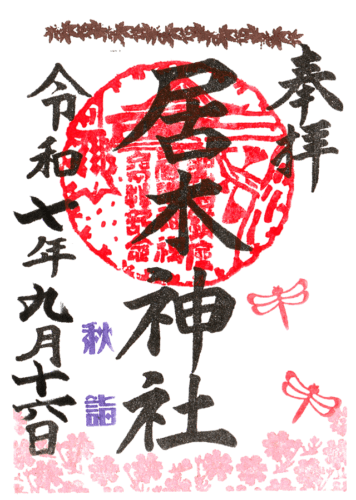

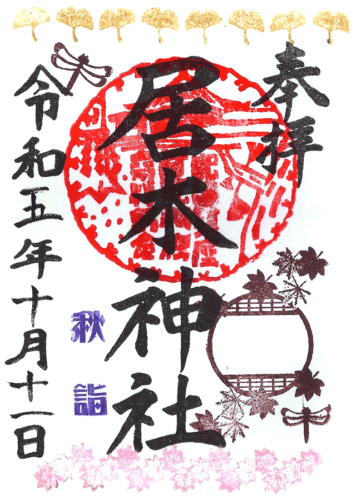

- 2023年秋詣/紅葉と蜻蛉

- 箔押し/七夕

- 2023年夏詣

- 箔押し/茅の輪をくぐる龍

- 箔押し/鯉のぼり

- 2023年鯉のぼり

- 2023年桜詣

- 箔押し/桜詣龍

- 箔押し/開運招福お多福参り

- 箔押し/雪うさぎ

- 2023年正月/梅と開運うさぎ

- 2023年正月限定/梅と開運うさぎ

- 箔押し/龍

- 2022年納涼祭

- 2022年桜詣

- 2022年天皇誕生日

- 2022年正月/富士山と虎

- 厳島神社/文化財一般公開

- 2021年建国記念の日

- 2021年建国記念の日

- 疫病退散祈願(アマビエ)

- 2020年桜詣

- オリンピック・パラリンピック成功祈願

- 2019年桜詣

- 2016年8月

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面は当社の朱色の社殿と美しい桜を描き、裏面は御神木の銀杏の葉をデザインしたもの。

以前は昼版のみだったが、2015年秋より夜版の頒布も開始。

2020年11月より紫色も用意。

- 表面

- 裏面

参拝情報

参拝日:2026/01/10(御朱印拝受)

参拝日:2025/11/23(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/16(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/07/13(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/29(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/23(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/01(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/25(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/03(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/11(御朱印拝受)

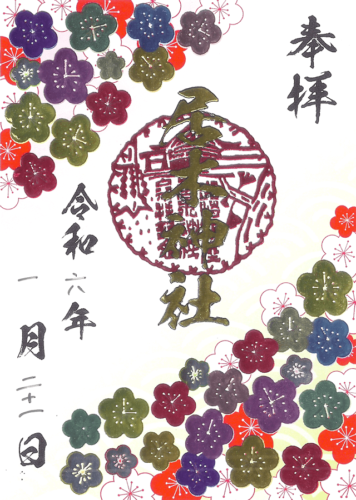

参拝日:2024/01/21(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/11(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/27(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/16(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/17(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/20(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/23(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/08(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/02(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/19(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/11(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/25(御朱印拝受)

参拝日:2019/04/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/11(御朱印拝受)

コメント