目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧市野倉村の鎮守・那須与一ゆかりの神社

東京都大田区中央に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧市野倉村の鎮守。

八幡信仰の神社で古くは「家運八幡宮」と称された。

那須与一の守本尊を御神体としているという伝承があり、那須与一ゆかりの神社とされる。

現在は「上神明天祖神社」の兼務社となっている。

神社情報

太田神社(おおたじんじゃ)

御祭神:誉田別命

相殿神:澳津彦神・澳津姫神・宇迦之御魂神・高龗神

社格等:─

例大祭:5月15日直前の金・土・日曜

所在地:東京都大田区中央6-3-24

最寄駅:西馬込駅・池上駅

公式サイト:http://yoichi.tokyo.jp/

御由緒

南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ(『平家物語』より)

寿永四年(1185)二月、屋島の戦いにて那須与一宗高公が祈念して放った矢は、見事扇を射抜きました。『平家物語』にも描かれるこの逸話は広く知られるところですが、当社は、その那須与一公が守本尊とした神像を御神体として安置し、古来よりその故事に因んで「願えば叶わぬこと無し」と厚く信仰されております。また那須与一公が一本の矢一発で見事扇を射抜いたことから、一度の挑戦をものにしなければならない入学祈願・学業成就祈願、スポーツ競技の勝利祈願などにご利益があるとされて、古くより多くの参拝者が御祈願に訪れます。『学研 歴史群像シリーズ⑬源平の興亡に記述』

鎮座年月は不詳ですが、文化、文政期に編まれた『新編武蔵風土記』には既に当社の事が奇祭されており、さらに当社保存の明細帳には、天明三年(1783)に氏子三十一戸にて、社殿を再建した記録が残されています。さらに戦前には三百年以上の年輪老松が存在し、大森、羽田方面の漁船の出入の目標にもなっていたこと等から、恐らく当社の創建は三百五十年以上も前に遡るものと推測されています。

当社は古くは「八幡社」と呼ばれていましたが、明治五年から十年の間に「太田神社」と改称されました。その理由は不詳ですが、『北条分限帳』では、当時の市野倉から六郷までを所有していた太田新六郎の氏神だったことから「太田神社」と改称したと伝えています。さらに太田道灌が江戸城築城の際、この地を候補地とし遊猟の折に検分したためという説も存在し、いずれの説が正しいかは確証がありません。

明治以前の神仏混淆時代は、覺應山長勝寺が別当として管理していましたが、明治初年の神仏分離以降独立し、現在では上神明天祖神社(品川区)宮司の齊藤泰之氏が太田神社の宮司も兼ねて御奉仕しています。明治四十五年四月二十五日には、周辺にあった竈神社、稲荷神社、貴船神社(貴船神社は元本門寺の鬼門除として東の院に建立した後に長勝寺の境内に遷した)を合祀し、昭和五年八月十一日には旧社殿を移修しましたが、惜しくも昭和二十年五月二十四日の大空襲で、社殿・舞殿とも焼失してしましました。しかし木造衣冠装束の御神体は覺應山長勝寺に安置されていたため、奇跡的に難を免れ現在に至っています。

戦後間もなく氏子会が結成され、昭和二十八年に拝殿が造営されました。その際、別当寺の覺應山長勝寺に一時的にお遷ししていた御祭神は、旧市野倉町内を巡行した後、真新しい太田神社社殿に遷座されました。その後平成六年に本殿の造営が行われますが、万一の火災に備えて、完全耐火構造の鉄筋コンクリート造りで施工されました。実に空襲による焼失以来四十九年振りの御本殿造営となりました。

その他境内には、明治三十四年に氏子より奉納された狛犬、昭和七年に氏子により奉納された御影石の鳥居、昭和三十五年に造営された社務所、昭和五十年に造営された神輿倉などがあります。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

八幡社として創建・家運八幡宮と称される

社伝によると、創建年代は古記録が戦災により失われたため不詳。

八幡社として創建し「家運八幡宮」「正八幡宮」と称されていたと云う。

江戸時代後期の水盤にも「家運」の文字が残る。

江戸時代後期の水盤にも「家運」の文字が残る。

八幡信仰の神社のため誉田別命(ほんだわけのみこと)=応神天皇を祀る。

古くから家運隆昌として崇敬を集めたため「家運八幡宮」と称された。

市野倉村(市之倉/市ノ倉)の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(市ノ倉村)

八幡社

見捨地五畝二十六歩。村の東の方にあり。本社二間四方。神体は木像にて長五六寸はかり座像なり。拝殿二間に三間、前に石階四五十級ありて、其下に石の鳥居を立、両柱の間七尺。家運八幡宮の五字を扁す。家運と号する故を詳にせず。村の鎮守なり。祭礼年々八月二十五日。村内長勝寺持。

貴船社

見捨地六歩村の西の方にあり。小祠なり。村内の驗恵観院の持なりしか今は長勝寺に替れり。

稲荷社

見捨地九歩。是も小祠。長勝寺の持なり。

市ノ倉村の「八幡社」として記されているのが当社。

「村の鎮守なり」と記してあり、市ノ倉村の鎮守であった事が分かる。

「家運八幡宮の五字を扁す」と記してあるように当時は「家運八幡宮」と称され扁額があった事が記してあるものの、「家運」の由来は不詳とある。

御神体についても木像の坐像と記されている。

別当寺は「長勝寺」であった。

当社とほぼ隣接する南側に位置する日蓮宗寺院・覺應山長勝寺。

寺伝によれば、正保三年(1646)に新井宿村の郷士・田中長勝により開創したと云い、田中長勝の名から「長勝寺」と称された。

市野倉は日蓮宗の大本山「池上本門寺」にほど近い事から日蓮宗に篤い地域で、長勝寺には池上本門寺近在結社「一心講」と云う取持万燈講中があり、毎年10月28日に御会式が行われる。

当社は別当寺と共に日蓮宗の篤い地域の鎮守として、神仏習合の中で崇敬を集めた。

明治に太田神社へ改称・竈神社などを合祀・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)以降、「太田神社」と改称。

太田神社に改称された理由は不詳ながら諸説残る。

太田神社に改称された理由は不詳ながら諸説残る。

主に以下の2説が伝わる。

・戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・太田康資(太田新六郎)が、当地周辺を所領していて氏神としていたため改称されたという説。

・太田道灌が江戸城築城の際、この地を候補地とし検分したので改称したという説。

いずれも確証のある話ではないものの、太田氏から社号を付けられと推測されている。

太田新六郎とも称された戦国時代の武将。

後北条氏第3代目当主・北条氏康から偏諱(へんき)を賜って太田康資と名乗った。

北条氏康は母方の伯父にあたり、江戸城築城で有名な太田道灌は曽祖父という家柄。

家督を継いだ際には、江戸城代を担っていた。

駿河国に侵攻した武田信玄の家臣・原虎胤を撃退するなど、武勇に優れた武将だったと伝えられている。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、池上村・石川村・雪ヶ谷村・市野倉村・桐ヶ谷村・堤方村・下池上村・徳持村・久ヶ原村・道々橋村の10村が合併し、池上村が成立。

当地は池上村市野倉となり、その後に市野倉町となっていく。

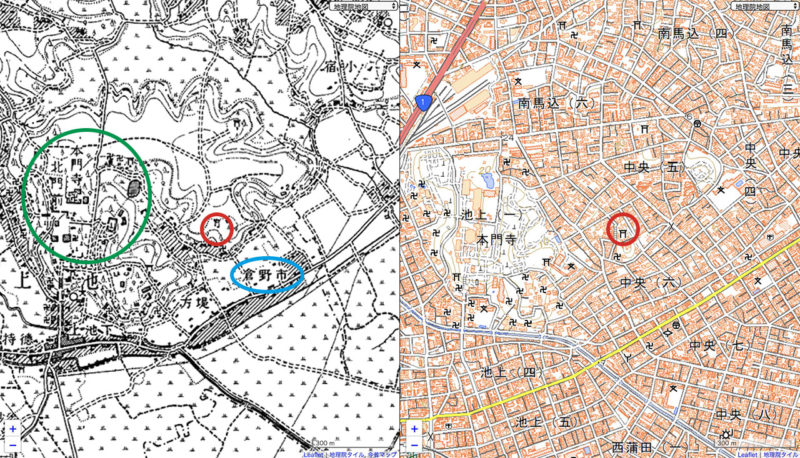

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

市野倉と云う地名も見る事ができ、当社はこうした地域の鎮守であった。

西にあるのが日蓮宗の大本山「池上本門寺」で、市野倉は日蓮宗に篤い地域であった。

明治四十五年(1912)、近隣の「竃神社」「稲荷神社」「貴船神社」が当社に合祀。

昭和五年(1930)、社殿を移築修復。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿や舞殿が焼失。

昭和二十八年(1953)、現在の拝殿が再建。

再建に伴い「長勝寺」に安置されていた御神体が社殿内に遷座された。

再建に伴い「長勝寺」に安置されていた御神体が社殿内に遷座された。

昭和四十二年(1967)、住居表示が実施され、市野倉町の多くは大田区中央・池上という表記に改称されたため、行政町名として市野倉は消滅。

平成六年(1994)、鉄筋コンクリート造にて本殿も再建。

御神体は那須与一の守本尊と伝わる

『新編武蔵風土記稿』に「神体は木像にて長五六寸はかり座像なり」と記されている御神体は、明治以降に那須与一の守本尊であると伝えられるようになった。

この御神体が当社に祀られる事になったのには以下のような経緯が伝えられている。

当地に川島百太郎という旧家があり、江戸時代にこの家の女人が将軍家大奥に奥女中として奉公し、役目を終えて帰宅する際に、局から労をねぎらって八幡大菩薩像を下賜された。

民家に祀るのを恐れて当社に奉納したと云う。

明治になり神仏分離。

旧別当寺「長勝寺」は別当職を退き、八幡大菩薩像は「長勝寺」に安置される事となった。

先年、八幡大菩薩像があまり古くなったので、ある塗師に塗り替えを依頼。

塗師が旧箔を落とし始めると、急に気分が悪くなったため、像を寺に返還すると病が治る。

住職が不思議に思って像を調べると、背部に「那須與市宗高守本尊」と記されていたと云う。

平安時代末期から鎌倉時代にかけての武将・御家人。

軍記物『平家物語』や『源平盛衰記』にその名を見る事ができる。

源平合戦とも呼ばれる治承・寿永の乱(1180年-1185年)で、源頼朝に与しその弟の源義経軍に従軍し、特に元暦二年(1185)の屋島の戦いにおいて、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とす逸話が有名。

「南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ。」

(公式サイトより)

(公式サイトより)

当社の御神体が守本尊であるのならば、那須与一が屋島の戦や壇の浦の戦に、この御神体を身に付け戦いに挑んだ事になる。

こうした話が広まったため、戦時中には多くの出征軍人が参詣し武運長久を祈願したため、境内にかつての道標が残っている。

「那須宗高 南無妙法蓮華経 家運正八幡宮道 是より一丁 御守本尊」と刻まれており、当社への道標として使われていたもので、ここにも那須与一の守本尊であった事が記されている。

「那須宗高 南無妙法蓮華経 家運正八幡宮道 是より一丁 御守本尊」と刻まれており、当社への道標として使われていたもので、ここにも那須与一の守本尊であった事が記されている。

現在は「一願必中」のキャッチコピーの幟旗を多く見る事ができる。

市野倉ご当地キャラクター「東京の与一くん」などを那須与一を題材にした展開で地域からの崇敬を集めている。

市野倉ご当地キャラクター「東京の与一くん」などを那須与一を題材にした展開で地域からの崇敬を集めている。

境内案内

急な石段の先に鎮座・古い道標

最寄駅は西馬込駅もしくは池上駅だが、どちらからも徒歩15分以上の距離。

坂の多いやや入り組んだ地形の住宅街の一画に鎮座している。

交通の便はよくないが地域の方がよく訪れる神社で、境内で遊ぶ子どもたちもよく見かける。

交通の便はよくないが地域の方がよく訪れる神社で、境内で遊ぶ子どもたちもよく見かける。

鳥居は昭和七年(1932)に奉納されたもの。

鳥居は昭和七年(1932)に奉納されたもの。

御影石の石鳥居で、扁額には「太田神社」の文字。

御影石の石鳥居で、扁額には「太田神社」の文字。

鳥居を潜ると眼前には急な石段。

石段を上る途中に道標。

石段を上る途中に道標。

上述したように「那須宗高 南無妙法蓮華経 家運正八幡宮道 是より一丁 御守本尊」とある。

上述したように「那須宗高 南無妙法蓮華経 家運正八幡宮道 是より一丁 御守本尊」とある。

石段は中々な急勾配。

石段手前に碑。

石段手前に碑。

途中まで埋まっているので内容は分からぬが、文政十一年(1828)の文字を見る事ができ、おそらく氏子によって石段整備がされた記念碑であろうか。

途中まで埋まっているので内容は分からぬが、文政十一年(1828)の文字を見る事ができ、おそらく氏子によって石段整備がされた記念碑であろうか。

こちらは石段を上った先から見下ろした様子。

こちらは石段を上った先から見下ろした様子。

周囲を見るに当地は武蔵野台地の端でこうした高低差がある事が窺える。

周囲を見るに当地は武蔵野台地の端でこうした高低差がある事が窺える。

家運の文字の手水鉢・明治の狛犬

石段を上ると参道が広がる。

休憩用のベンチなども設けられているのは有り難い。

休憩用のベンチなども設けられているのは有り難い。

参道の右手に手水舎。

手水石には「家運」の文字があり、かつて「家運八幡宮」と称された事を偲ぶ。

手水石には「家運」の文字があり、かつて「家運八幡宮」と称された事を偲ぶ。

享和元年(1801)の刻銘を見る事ができ、江戸時代は「家運八幡宮」と称されていた事が窺える。

享和元年(1801)の刻銘を見る事ができ、江戸時代は「家運八幡宮」と称されていた事が窺える。

狛犬は明治三十四年(1901)に奉納されたもの。

阿吽共に子持ちの狛犬。

阿吽共に子持ちの狛犬。

柔和な表情で出来が良く、芝三田の石工・堀部忠蔵の作。

柔和な表情で出来が良く、芝三田の石工・堀部忠蔵の作。

戦後に再建された社殿

参道の正面にやや斜めを向いて社殿。

拝殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

拝殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

小ぶりながら綺麗に維持された木造建築。

小ぶりながら綺麗に維持された木造建築。

木鼻に獅子など細かい彫刻が施されていて良い出来。

木鼻に獅子など細かい彫刻が施されていて良い出来。

再建に関わった氏子の思いが伝わるよい拝殿で、兼務社ながら綺麗に管理されている。

再建に関わった氏子の思いが伝わるよい拝殿で、兼務社ながら綺麗に管理されている。

本殿は平成六年(1994)に鉄筋コンクリート造にて再建されたもの。

本殿の中に那須与一守本尊と伝わる御神体が納められている。

本殿の中に那須与一守本尊と伝わる御神体が納められている。

境内社の稲荷社・神楽殿など

境内社は手水舎の近くに稲荷社。

朱色の鳥居。

朱色の鳥居。

その先に小さな社殿と、神狐像が祀られている。

その先に小さな社殿と、神狐像が祀られている。

境内の左手には神輿庫や神楽殿。

当地(旧市野倉)は、祭りが盛んな地域で例祭などになると賑わう。

当地(旧市野倉)は、祭りが盛んな地域で例祭などになると賑わう。

御朱印の授与は正月三が日や例大祭期間などに

御朱印は参道右手の氏子会館の授与所にて頂ける。(現在は平時の授与は休止中)

現在は正月三が日、例大祭期間限定での授与となっている。

現在は正月三が日、例大祭期間限定での授与となっている。

旧市野倉地域は祭りが大変盛り上がる地域。

2019年5月17日に行われた神事の様子。

2019年5月17日に行われた神事の様子。 神輿と神々しい境内。

神輿と神々しい境内。 市野倉睦の人々によって盛り上がり、旧市野倉は城南神輿と御会式の街と云える。

市野倉睦の人々によって盛り上がり、旧市野倉は城南神輿と御会式の街と云える。長勝寺と協力した神仏別当御朱印

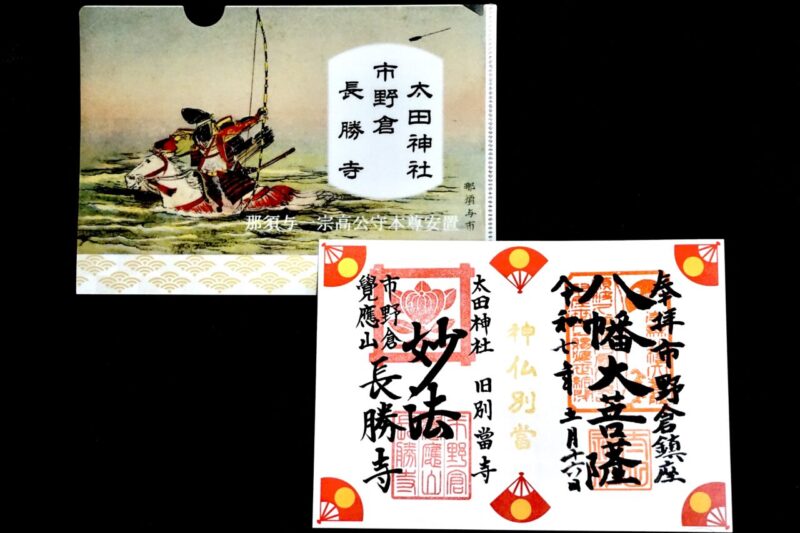

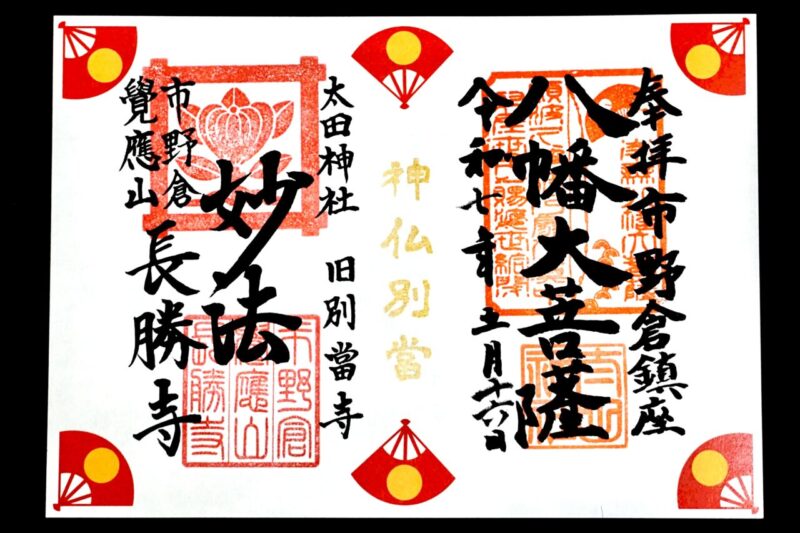

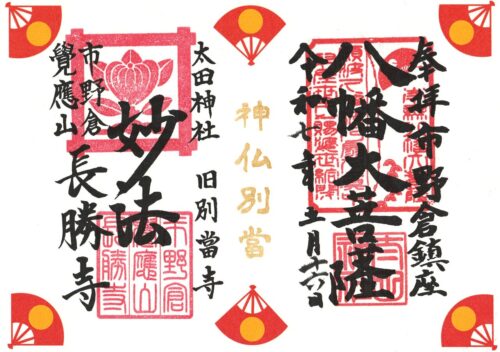

2025年5月16日-18日の例大祭では「神仏別当御朱印」を授与。

旧別当寺である「長勝寺」と協力して出した特別な御朱印。

旧別当寺である「長勝寺」と協力して出した特別な御朱印。

右には太田神社の御朱印で八幡大菩薩の文字、左には長勝寺の御朱印で妙法に旧別当寺。

右には太田神社の御朱印で八幡大菩薩の文字、左には長勝寺の御朱印で妙法に旧別当寺。

特別なクリアファイル付き。

特別なクリアファイル付き。

①長勝寺(ちょうしょうじ)へ参拝

「神仏別当御朱印」(クリアファイル付き)を頂き初穂料500円をお納める。

②太田神社へ参拝

「神仏別当御朱印」を渡して初穂料1000円をお納めると太田神社の印や別当印等を押印して下さる。

※「神仏別当御朱印」の対応時間は2025年5月16日-18日の11時-16時まで限定

太田神社の御神体は那須与一の守本尊と伝わる八幡大菩薩像。

明治の神仏分離令により太田神社にあった八幡大菩薩像は神社の別当職を離れた長勝寺へ。

その後、戦時中の空襲によって太田神社の社殿は焼失するも長勝寺は奇跡的に難を免れたことから八幡大菩薩像は無事であったため。戦後に八幡大菩薩像は太田神社に戻される事に。

今回は那須与一が活躍した屋島の戦いから840年を記念して太田神社の旧別当寺である長勝寺において神事と法要を行う事に。

斎行の証として「神仏別当御朱印」を用意。

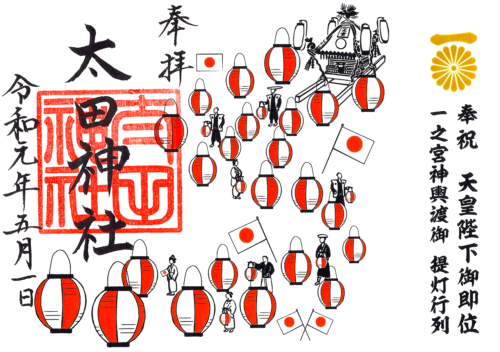

御代替わり奉祝(提灯行列)・竈神社御朱印

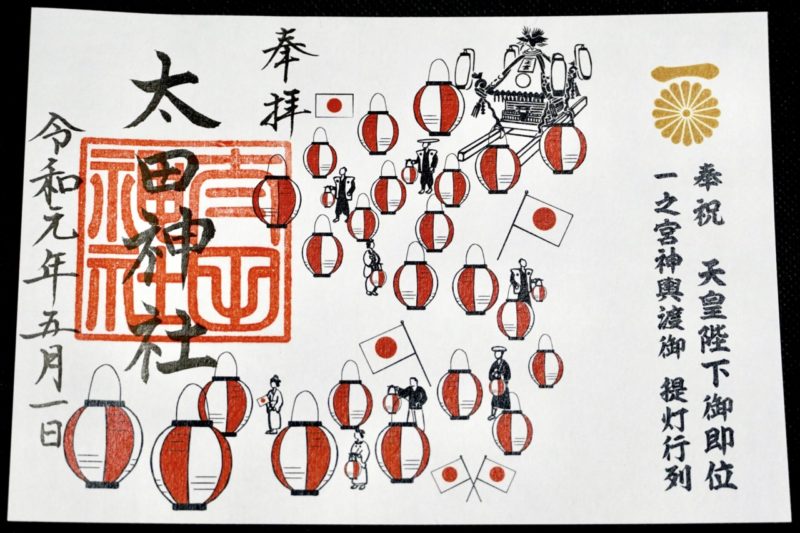

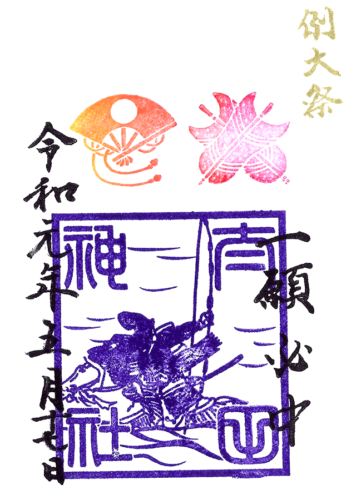

2019年には令和奉祝で天皇陛下御即位を記念して御代替わり奉祝御朱印も授与。

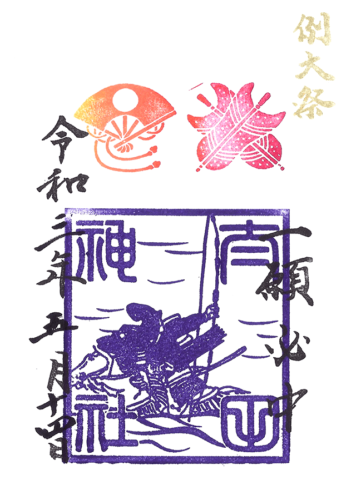

2021年5月1日に行われた一之宮神輿渡御と提灯行列をデザインしたもの。

2021年5月1日に行われた一之宮神輿渡御と提灯行列をデザインしたもの。

天皇陛下御即位を奉祝して令和元年5月1日19時に開催。

御本社の一之宮神輿と共に提灯を持って約300人もの人々が池上通りなどを練り歩いた。

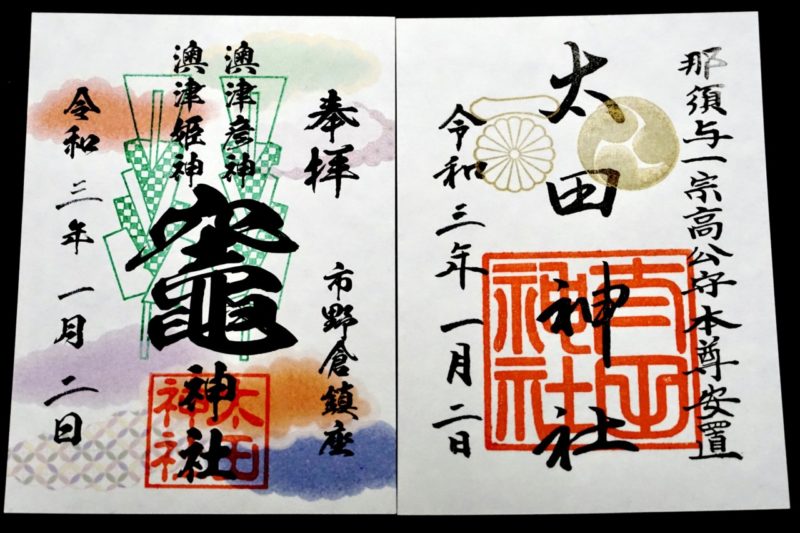

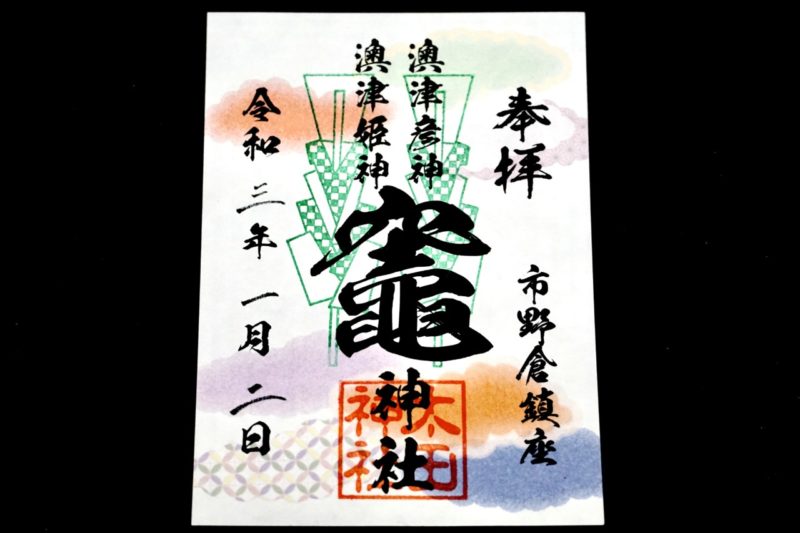

2021年の三が日にはコロナ禍から御朱印の授与を再開。

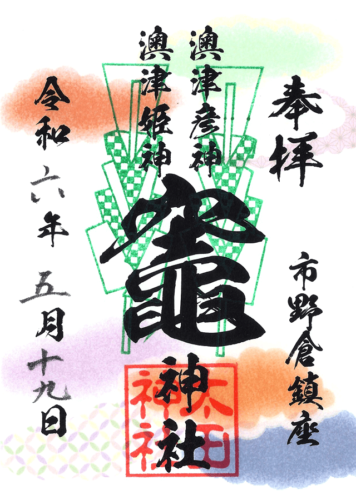

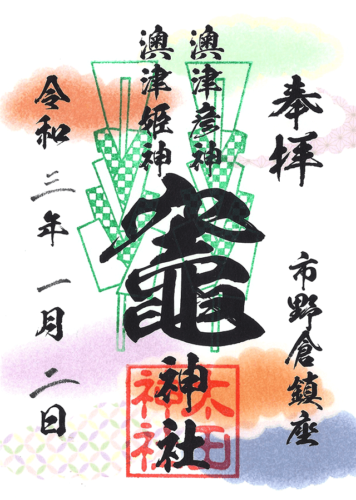

「太田神社」の他、明治四十五年(1912)に合祀された「竈神社」の御朱印も。

「太田神社」の他、明治四十五年(1912)に合祀された「竈神社」の御朱印も。

火と竈(台所)の神を祀り、文字からどこどなく『鬼滅の刃』っぽさも。

火と竈(台所)の神を祀り、文字からどこどなく『鬼滅の刃』っぽさも。

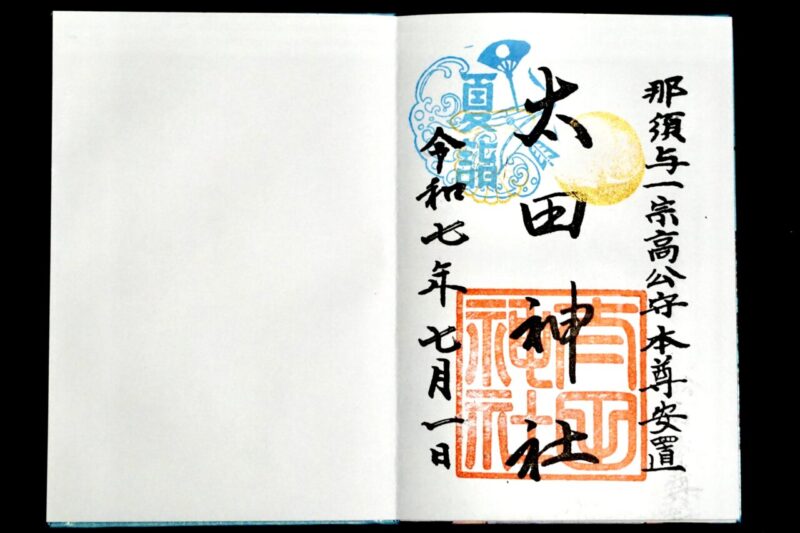

2025年より参画・夏詣御朱印

2025年より夏詣に参画。

指定日のみの対応だが夏詣限定御朱印も。

指定日のみの対応だが夏詣限定御朱印も。

帳面に頂ける。

帳面に頂ける。

7月1日・12日・19日・8月1日・2日・17日は「夏詣御朱印」

※10時-16時まで。今年から夏詣に参画。普段は御朱印を頂けないが毎月数日限定授与。竈神社御朱印は書置きのみ。詳細は公式X(Twitter)にて。

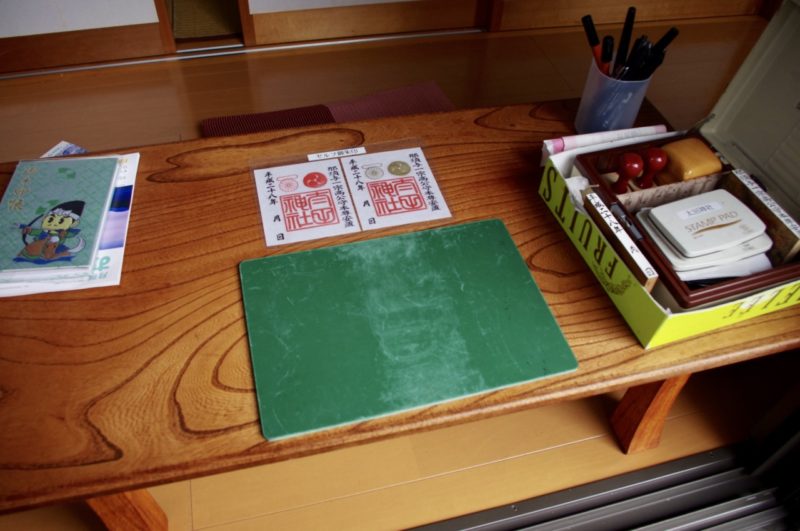

以前頂けたセルフ御朱印(現在は休止)

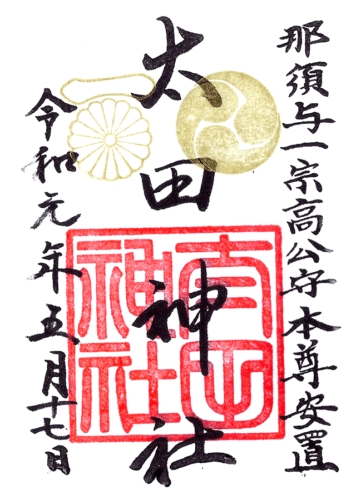

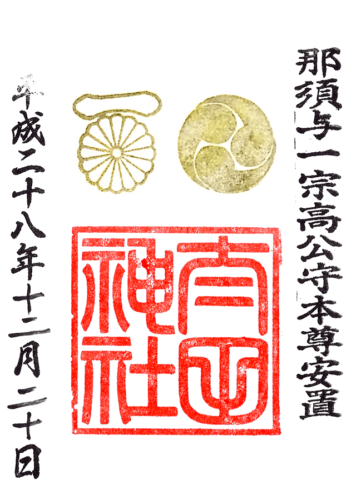

現在は平時に御朱印の授与をしていないが2016年に頂いた際の記録として掲載。

2016年当時はセルフ御朱印の対応となっていたのが特徴で御朱印とスタンプを自ら押す形。

台を用意して頂けるので、あとは氏子の方が優しく丁寧に教えて下さった。

台を用意して頂けるので、あとは氏子の方が優しく丁寧に教えて下さった。

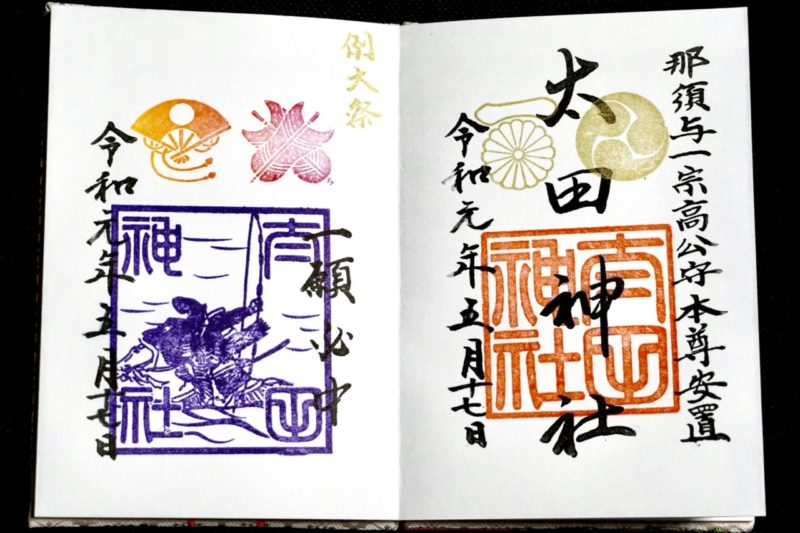

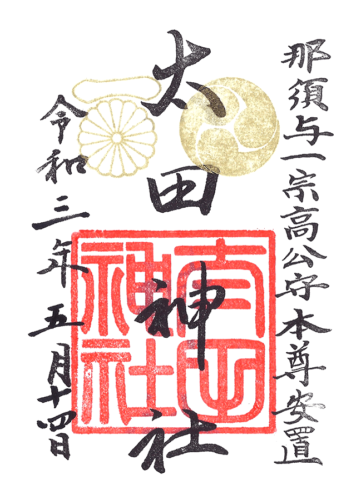

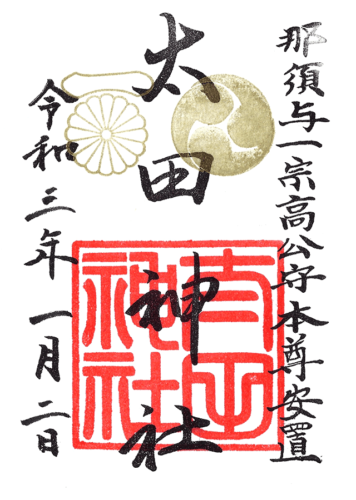

御朱印は神紋(一菊紋・三つ巴)が金色か朱色かの2種類、いずれも印判・スタンプの形式で、この見本のように押していき、最後に自ら日付を筆入れして完成。

御朱印は神紋(一菊紋・三つ巴)が金色か朱色かの2種類、いずれも印判・スタンプの形式で、この見本のように押していき、最後に自ら日付を筆入れして完成。

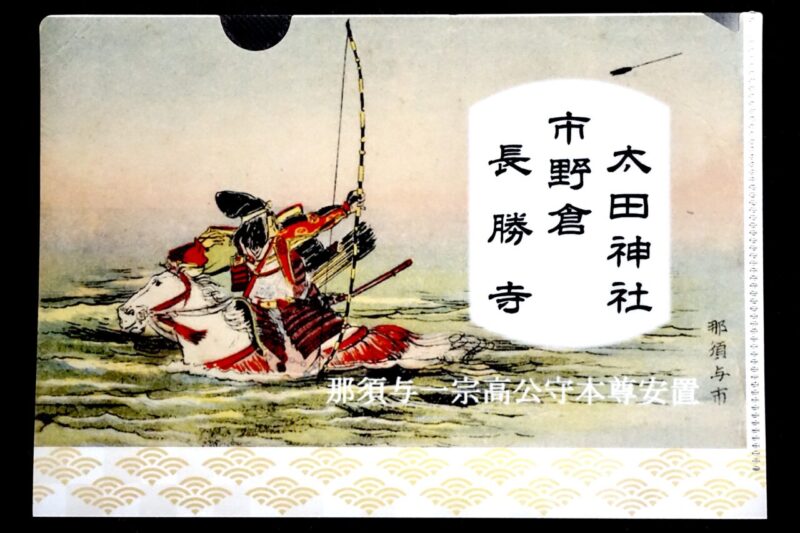

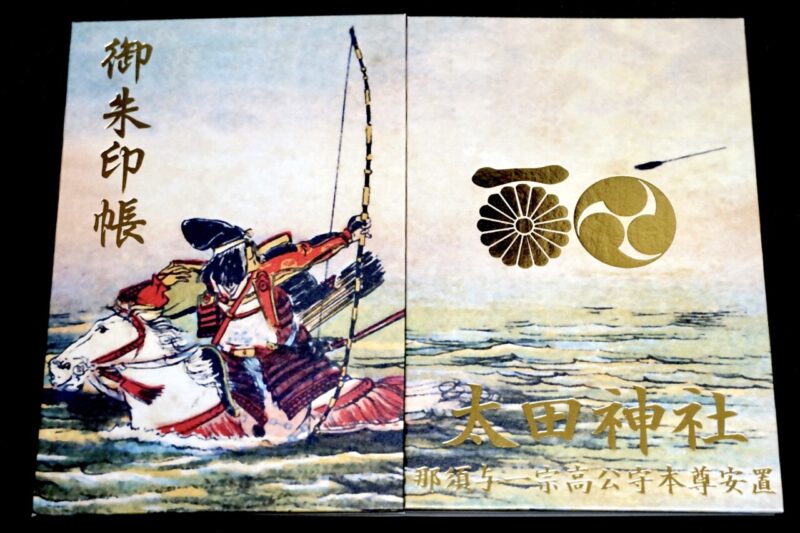

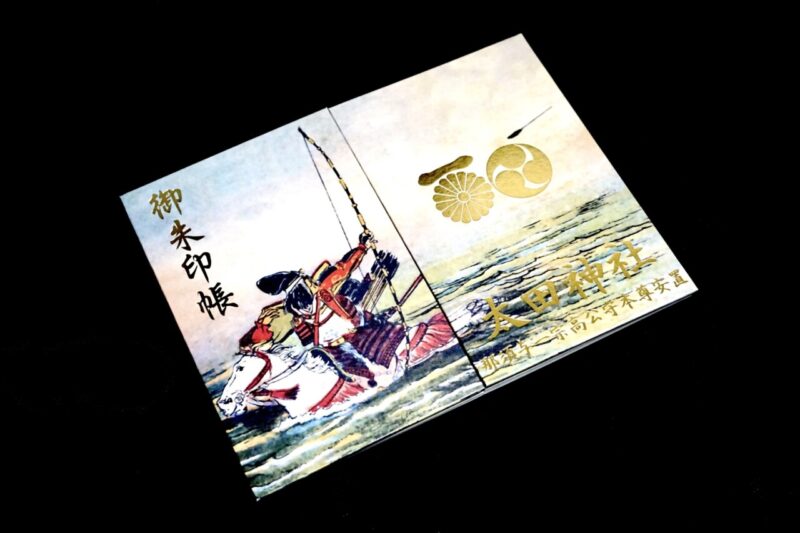

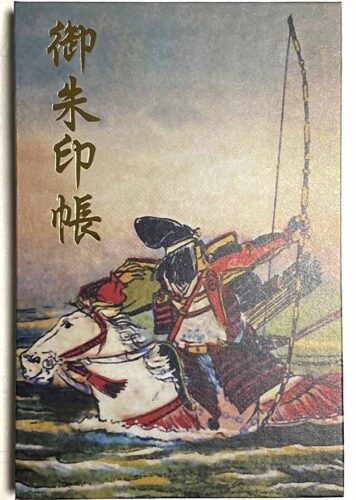

那須与一の御朱印帳

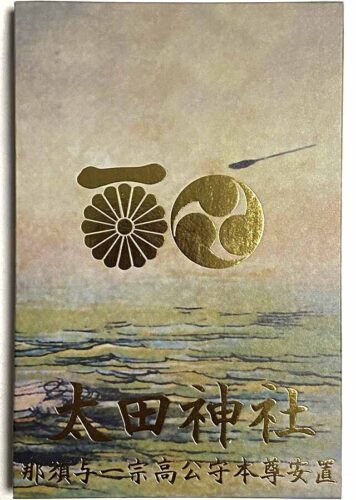

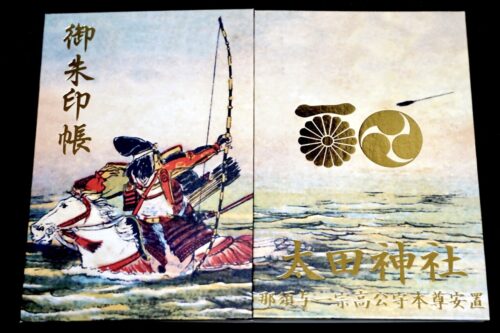

オリジナルの御朱印帳も用意。

那須与一をデザインしたもので3種類。

那須与一をデザインしたもので3種類。

那須与一が屋島の戦いにおいて、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とすデザイン。

那須与一が屋島の戦いにおいて、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とすデザイン。

通常の御朱印帳より縦がやや長い11.5cm×17.5cmの特殊サイズ。

通常の御朱印帳より縦がやや長い11.5cm×17.5cmの特殊サイズ。

所感

市野倉村の鎮守として崇敬を集める八幡さま。

かつては「家運八幡宮」とも称され、家運隆昌の神として崇敬を集めた事が窺える。

御神体が那須与一の守本尊とされた事で、武運長久の神としても崇敬を集めた。

現在は「一願必中」のキャッチコピーで「願えば叶わぬこと無し」と篤く信仰されている。

当地周辺は日蓮宗大本山「池上本門寺」も近いため、日蓮宗の檀信徒も多く旧別当寺「長勝寺」と共に今も地域から篤い信仰を集めている事が窺える。

氏子の方が境内を常に綺麗に維持しており、昼頃に訪れるとよく近くの保育園の子供達が境内で遊んでいる姿も見る事ができる。

地域の鎮守として親しまれているのがよく分かり、そうした雰囲気のある境内は、どこか暖かさを感じる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※現在は通常時の御朱印授与を休止していて正月や例大祭期間のみ頂ける。

※以前はセルフ御朱印になっていて自分で押す形の御朱印だった。

※例大祭や祭事に応じて限定御朱印を用意する場合あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

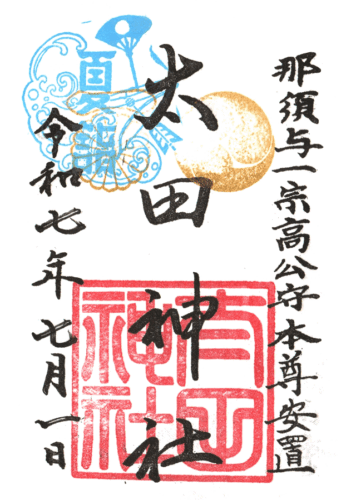

- 2025年夏詣

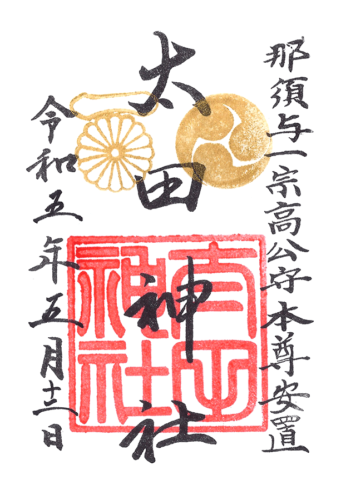

- 2025年例大祭

- 2025年例大祭

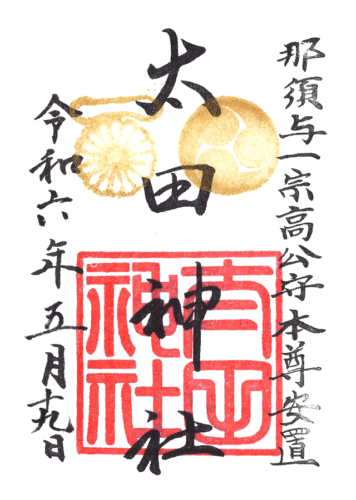

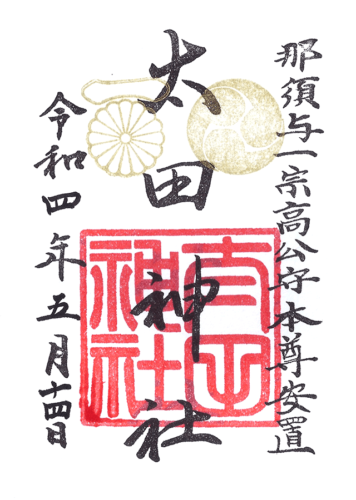

- 2024年例大祭

- 2024年例大祭

- 竈神社

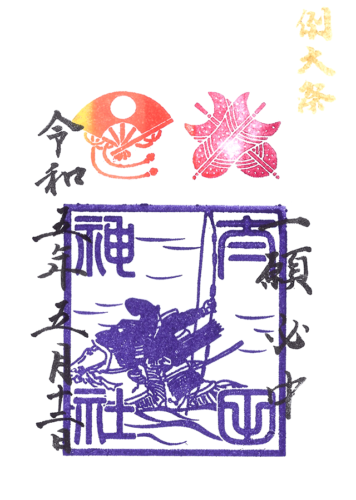

- 2023年例大祭

- 2023年例大祭

- 2022年例大祭

- 2022年例大祭

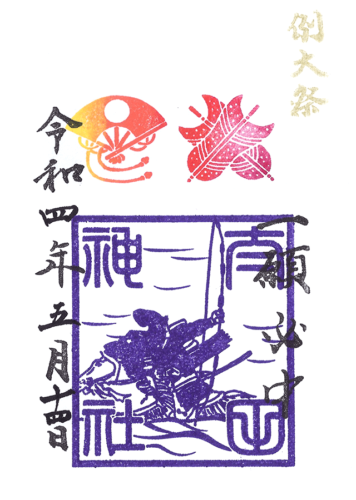

- 2021年例大祭

- 2021年例大祭

- 2021年三が日

- 竈神社

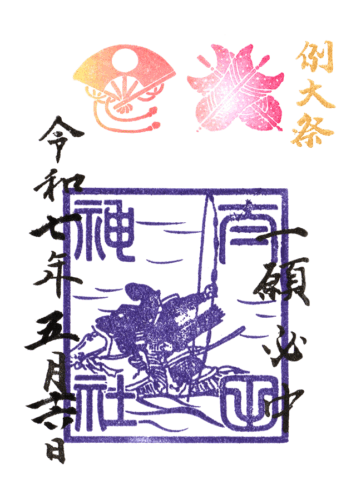

- 2019年例大祭

- 2019年例大祭

- 通常/金

- 神仏別当

- 御代替わり奉祝

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円・1,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

那須与一が屋島の戦いにおいて、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とすデザイン。

通常の御朱印帳より縦がやや長い11.5cm×17.5cmの特殊サイズ。

他に那須与一を可愛く描いたものに矢と扇の的が記されたデザインされた御朱印帳も用意。(ピンク色と薄緑色の2種類で初穂料1,000円)

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 授与所掲示

参拝情報

参拝日:2025/07/01(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/16(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/05/12(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/14(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2020/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/17(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/12/20(御朱印拝受)

コメント