神社情報

千葉神社(ちばじんじゃ)

御祭神:北辰妙見尊星王(天之御中主大神)

相殿神:経津主命・日本武尊命

社格等:県社

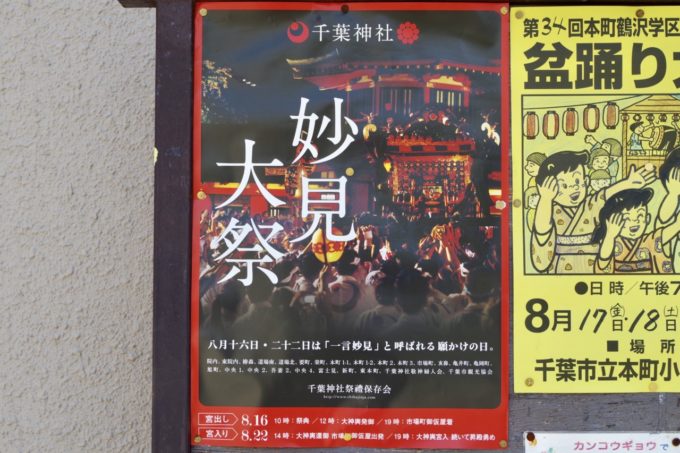

例大祭:8月16日-22日(妙見大祭/だらだら祭)

所在地:千葉県千葉市中央区院内1-16-1

最寄駅:千葉駅・東千葉駅・千葉中央駅・栄町駅・葭川公園駅

公式サイト:https://www.chibajinja.com/

御由緒

平安時代末期、関東南部を広く統治した平良文(たいらのよしぶみ)は、戦のたびごとに妙見様に祈願してその御加護をいただき、常に大勝利を収めておりました。この良文公を祖とする千葉氏は、一族郎党の守護神として妙見様を各地にお祀りし、代々熱烈な信仰を捧げてまいりました。

千葉氏の三代目である平忠常(たいらのただつね)の頃、千葉の地にお祀りされていた香取神社の境内:香取山(かんどりやま)の一画に、千葉氏によって妙見様の御分霊(=分身)をお祀りする祠が建てられました。(年代不詳)

この祠に、眼の病気を患った第66代・一条天皇が眼病平癒の願を掛けたところ、即座に病が完治したことから、一条天皇は薄墨の御綸旨と「北斗山金剛授寺」という寺号を贈って感謝のお気持ちを示されました。

忠常公は、賜った貴い寺号に見合うようにと伽藍一切を整備し、自らの次男・覚算(かくさん)を大僧正に就け、長保2年(西暦1000年)旧暦9月13日、「北斗山金剛授寺」を中興開山しました。

千葉氏はその後、関東南部における勢力範囲を徐々に拡大し、千葉氏の七代目・常重(つねしげ)の頃になると関東地方の有力な豪族へと発展します。当時、一族の本拠地であった大椎城(現:若葉区大椎)が手狭になったことを契機とし、陸運・海運の要衝であった千葉の街へと移転することとなりました。

大治元年(1126年)、千葉の街の中にあって攻め難く守り易い亥鼻山に亥鼻城(現:中央区亥鼻)を構え、恒久的な本拠地整備へと進みます。この移転に伴い、それまで惣領の住む城内でお祀りされていた妙見様の御本霊(=御神体)を北斗山金剛授寺にお遷しし、以前からお祀りされていた御分霊と合祀してお祀りすることとなりました。

御本霊の遷座の翌年である大治2年(1127年)、妙見様の御分霊をお神輿に乗せて亥鼻城の麓に向かう「妙見大祭」が始まり、それ以来一度も休むことなく現代に続いています。

千葉氏とも縁の深い源頼朝は当社に参詣し、自筆の願文・太刀・武具などを奉納して平家打倒を願い、ついに武運を開くに至りました。また日蓮上人が宗門弘通の誓願をたてて当社に参籠した際、有難い奇瑞をいただき「この妙見尊こそ、わが宗門の守護神である」と讃嘆され、誓願成就の後に自筆の細字法華経を奉納されました。

徳川家康も当社に深く崇敬の誠を捧げ、大久保岩見守に命じて祭祀の料田として永代二百石を寄進するとともに、将軍との謁見が許される格式(十万石の大名と同等)を賜り、以後代々の徳川将軍家より神領・特権を許されました。江戸時代には「千葉の妙見寺」「尊光院」などの通称でも呼ばれるようになりました。

幕末を経た明治2年(1869)、明治政府が発した「神仏分離令」により、当時曖昧であった神社と寺院の区分を明確に区別することとなりました。僧侶・総代・氏子らの協議の末、妙見大祭の神輿渡御が神社の様式であったことから、数百年続く祭礼を継承すべく「千葉神社」と改称して神社となり、今日に至ります。

厄除開運・八方除の守護神である妙見様の本宮としてその御霊徳はいよいよ高く輝き、千葉の妙見様として四方八方にあまねく知られ全国の善男善女から深い尊崇を集めています。(公式サイトより)

参拝情報

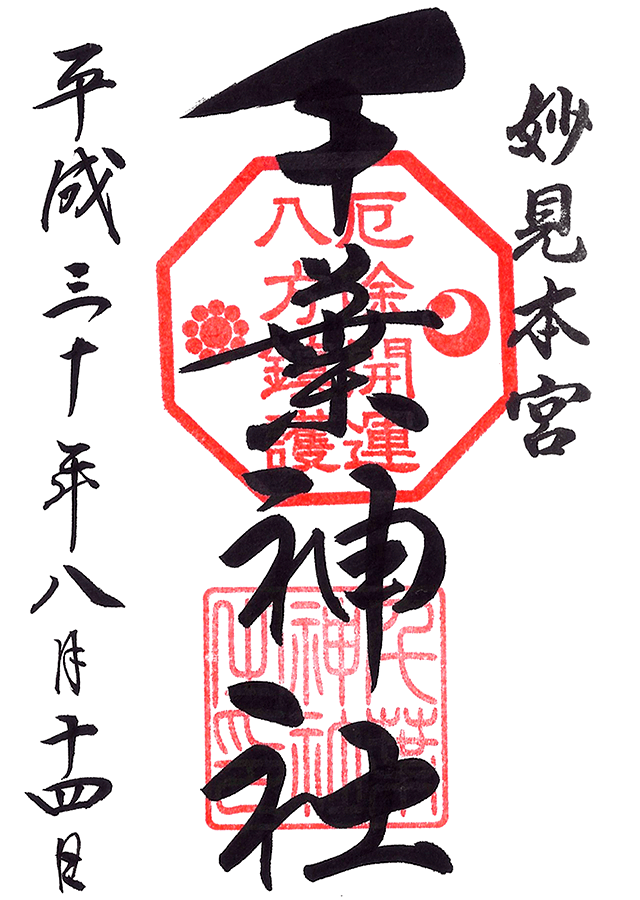

参拝日:2018/08/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/02/02(御朱印拝受)

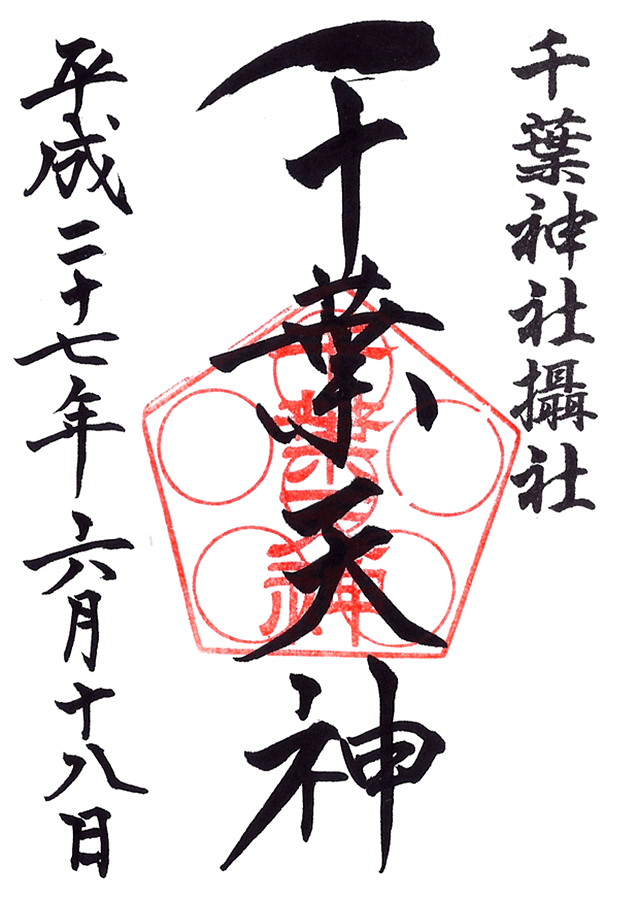

参拝日:2015/06/18(御朱印拝受)

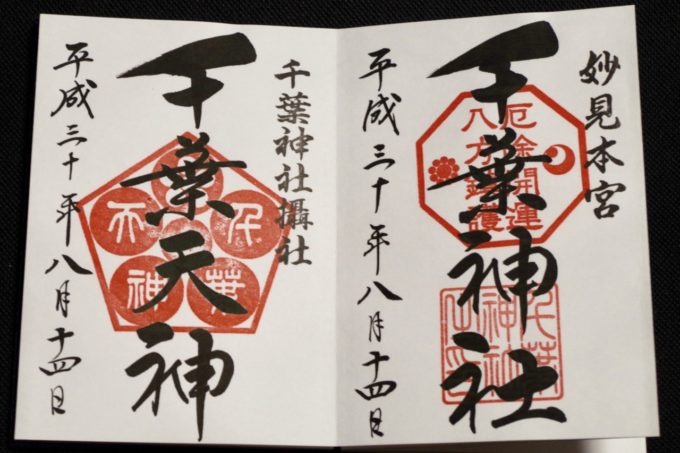

御朱印

初穂料:各300円

授与所にて。

※「千葉神社」と、境内摂社「千葉天神」の御朱印を頂ける。

※2016年11月1日より千葉天神の朱印が変更となった。

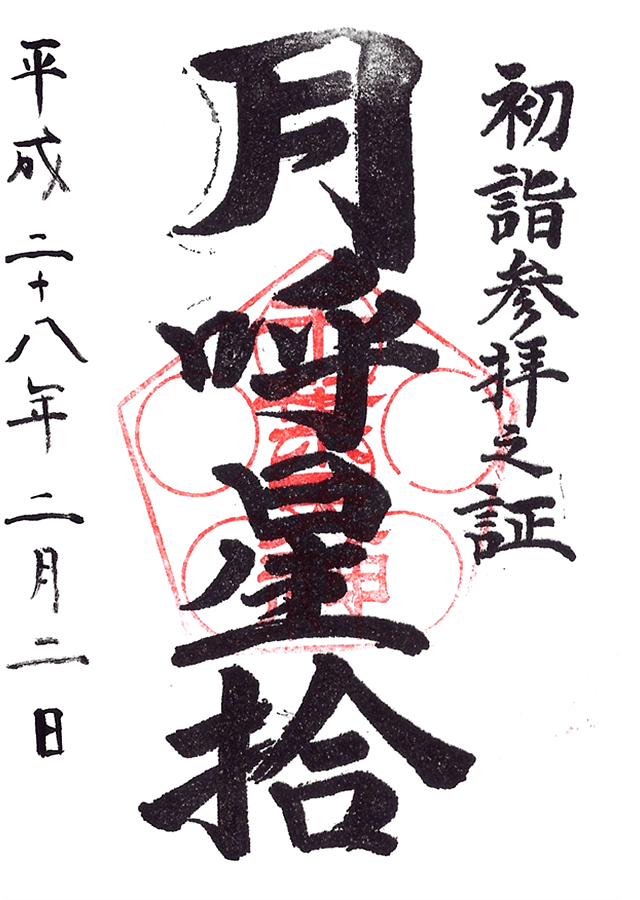

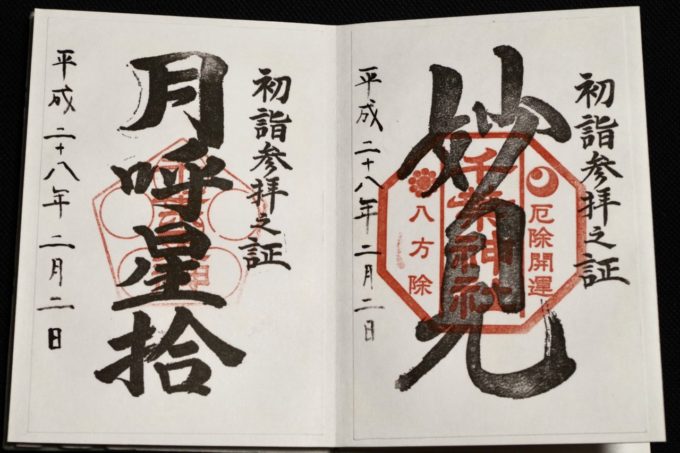

1月1日-2月3日の間は書き置き(印判)にて「妙見(千葉神社)」「月呼星拾(千葉天神)」の御朱印のみの授与となる。

上述の期間は通常御朱印の対応はなく、御朱印帳へ直接頂く事はできない。

詳細は公式サイトを参照。

[2016/02/02拝受]

(千葉天神/初詣限定/旧御朱印)

(千葉天神/初詣限定/旧御朱印)

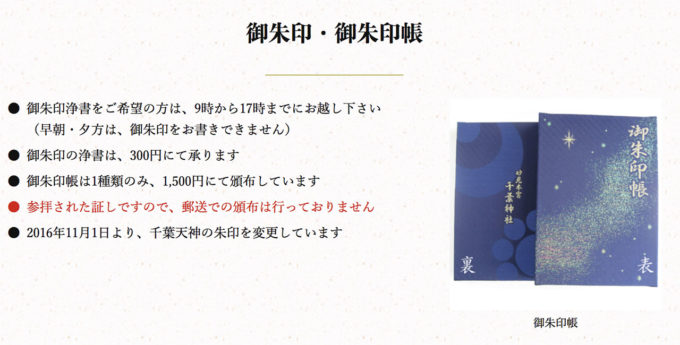

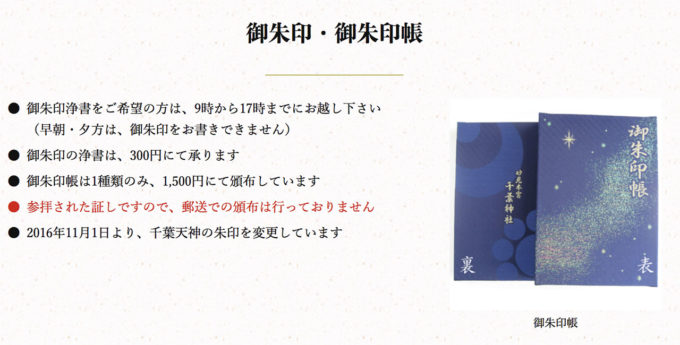

御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面には妙見信仰らしい北極星や星が描かれたデザイン。

裏面には当社の神紋である九曜紋(十曜紋)と月星紋。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

二輪用交通安全御守(ステッカー付き)

初穂料:800円

授与所にて。

※ステッカーのみは初穂料300円。

歴史考察

妙見信仰の中心・妙見本宮「千葉神社」

千葉県千葉市中央区に鎮座する神社。

旧社格は県社で、地域一帯を守護した千葉氏の氏神。

妙見信仰の中心とされている神社の一社で、妙見様の御本宮「妙見本宮」を称する。

千葉氏の守護神である妙見菩薩を御本尊とする寺院として建立。

明治維新後の神仏分離により神社となり、御本尊も御祭神に改められた。

境内には重層社殿や楼門型分霊社・尊星殿があり、独自性の高い参拝方法でも知られる。

8月16日から22日までの例大祭は「妙見大祭」と呼ばれ、大治二年(1127)に始まって以来、一度も途切れる事なく続けられている。

古くは香取山と呼ばれた香取神社の境内だった当地

創建年代は不詳。

平安時代中期に創建したと見られている。

かつての当地は香取山(かんどりやま)と呼ばれた一画で「香取神社」の境内であった。

現在、「院内香取神社」として、当社の境外社となっている神社が元々の土着の神。

現在、「院内香取神社」として、当社の境外社となっている神社が元々の土着の神。

古くから下総国の信仰の中心であり、当地も下総国内であったため、「香取神宮」から勧請された「香取神社」が鎮座していたものと思われる。

千葉氏の始祖・平良文が篤く信仰した妙見信仰

千葉氏は桓武平氏良文流と呼ばれる。

これは平良文の流れを組む一族と云う意味合いで、良文が千葉氏の始祖にあたる。

平将門(たいらのまさかど)の叔父にあたり、良文も将門も妙見信仰に篤かった。

当社に残る「染谷川の碑文」によると、平国香らが染谷川で将門を襲撃した際、叔父の良文が将門を援護し、両者は逆襲したとされている。

その際、良文と将門が妙見菩薩の加護を受けたという縁起が残っている。

平良文が、妙見様(妙見菩薩)を篤く信仰したため、子孫である千葉氏も妙見様を一族郎党の守護神とした。

千葉氏によって妙見様の祠が建立・寺院として創建

良文の孫である平忠常の時代。

上述の香取山に、妙見様をお祀りする祠が建立。

これが当社の起源とされている。

平忠頼(平良文の三男)と春姫(平将門の次女)の子。

長元元年(1028)に「平忠常の乱」を起こした人物として知られる。

忠常の子孫は房総半島の有力武士として残り、千葉氏の他、上総氏などが出た。

この妙見様の祠に、眼の病気を患った第六十六代・一条天皇が眼病平癒の願を掛けたところ、即座に病が完治したため、一条天皇は薄墨の御綸旨と「北斗山金剛授寺」という寺号を贈呈。

忠常の次男、覚算大僧正により伽藍整備。

長保二年(1000)、「北斗山金剛授寺」を中興開山したと云う。

元は寺院としての創建であった。

千葉常重が亥鼻山へ拠点を移す・妙見大祭の開始

大治元年(1126)、千葉常重は一族の本拠地であった大椎城(現:千葉市若葉区大椎)から亥鼻山(いのはなやま)の亥鼻城(現:千葉市中央区亥鼻)へ本拠地を移す。

これが、千葉市の歴史の始まりとも云われる。

本拠地の移転に伴い、城内で祀られていた妙見様の御神体を「北斗山金剛授寺」へ遷し、以前から祀られていた御分霊と合祀する事となった。

大治二年(1127)、現在も続く「妙見大祭」が開始。

妙見様の御分霊を神輿に乗せて、千葉氏の本拠地である亥鼻城の麓に向かうという例祭となっていて、以来一度も途切れる事なく続いている。

妙見様の御分霊を神輿に乗せて、千葉氏の本拠地である亥鼻城の麓に向かうという例祭となっていて、以来一度も途切れる事なく続いている。

源頼朝や日蓮も参詣・古くは八幡神も合祀

治承四年(1180)、源頼朝が平氏に対して挙兵。

石橋山の戦いに敗れ安房国へ逃れた頼朝は、千葉常胤らに加勢を求め、常胤はこれに応じた。

常胤は平家との戦いや奥州藤原氏との戦いで活躍し、筆頭御家人として活躍。

常胤以降、一族は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが多くなる。

養和元年(1181)、千葉常胤によって「鶴岡八幡宮」から八幡神を勧請。

源氏の氏神であった八幡神を、源頼朝の御家人であった常胤が武神として勧請したのであろう。

源頼朝は当社に参詣し、自筆の願文・太刀・武具などを奉納して平家打倒を祈願したと伝わる。

日蓮宗の宗祖・日蓮も当社に参籠。

奇瑞があったため「この妙見尊こそ、わが宗門の守護神である」と讃嘆。

誓願成就の後に自筆の細字法華経を奉納したと云う。

千葉氏と妙見信仰は更に密接に・月星紋と九曜紋

上述のように鎌倉時代には八幡神を合祀していた当社。

当初は八幡神を武神としており、妙見菩薩は鎮守・産土神・農耕神的な役割を担っていた。

13世紀中期、鎌倉幕府の内乱によって千葉氏の地位が揺らぐ事となる。

一族の団結を維持するために八幡神に代えて、妙見菩薩に武神の要素を加えて、千葉氏が妙見菩薩から庇護された存在であることを強調する「妙見説話」が形成されるようになる。

その集大成が『源平闘諍録』であり、縁起絵巻にも反映されている。

このような事もあり、千葉氏と妙見信仰はより一層密接な関係を持つようになる。

千葉宗家のみならず千葉氏一族の信仰が篤く、千葉氏宗家の元服は代々「北斗山金剛授寺」(当社)で行われていた。

現在も当社の神紋「月星紋(三光紋)」と社紋「九曜紋(十曜紋)」は妙見信仰の象徴とも云える。

神紋の「月星紋」は、妙見様(=北極星)の差配する天空の星々の中で、日・月・星(じつ・げつ・じょう)の三つの光を表した紋。

神紋の「月星紋」は、妙見様(=北極星)の差配する天空の星々の中で、日・月・星(じつ・げつ・じょう)の三つの光を表した紋。

更に社紋「九曜紋」は、中央の大きな星の周りに9つの小さな星が配されているのが特徴。

本来「九曜紋」というのは、星が9つあるものなのだが、当社の紋は星が1つ多い。

この九曜紋と月星紋は千葉宗家と当社のみが使用が許されており、千葉宗家が滅亡した現在は当社だけに伝わる。

徳川家康から朱印地を賜る・妙見寺と呼ばれた江戸時代

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡。

後北条氏と婚姻関係で所領を守っていた千葉氏も所領を没収。

同年、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康が当社を参詣して寺領安堵ならびに太刀一振を寄進。

朱印地200石と十万石の格式が与えられた。

家康は「北斗山金剛授寺尊光院」から「北斗山妙見寺」へ改称したと伝わる。

以後、歴代の徳川将軍家より庇護され続けた。

庶民からは「千葉の妙見寺」の通称で知られ「千葉妙見宮」とも称された。

神仏分離で千葉神社に改称・御祭神を改める

明治になり神仏分離。

当社は寺院から神社となる。

明治元年(1868)、「妙見寺」は廃され「千葉神社」と改称。

妙見菩薩の御本尊も、御祭神として天之御中主大神に改められた。

これは、明治維新の際の神仏分離令によって、「菩薩」を公然と祀れなくなってしまった為に採られた措置。

廃仏毀釈を免れ妙見信仰を維持するための苦肉の策として、神社となり御祭神も改めたのであろう。

明治七年(1874)、県社に列している。

同年、火事によって灰燼に帰すも、間もなく壮麗な社殿を造営。

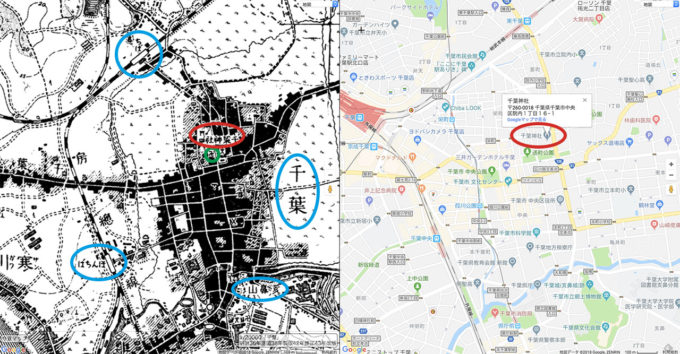

明治三十六年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

現在の千葉駅はまだなく、現在の東千葉駅の近くに千葉駅、千葉中央駅の近くに本千葉駅が開設されていたが、駅の周辺は閑散としているのが分かる。

一方で当社から千葉氏の本拠地であった亥鼻山にかけて、発展した町家があった事が分かり、正に当社を中心に発展したのが千葉だと云う事が窺える。

明治三十七年(1904)、火事により再び社殿や宝物が焼失。

その後、しばらく仮殿で維持された。

上画像は明治四十四年(1911)に多田屋書店より出版された『千葉街案内』。

千葉神社の項目に説明と古い写真があり、そこには火災で現在は仮殿という事が記してある。

写真にあるのは当時の楼門(旧山門)であろう。

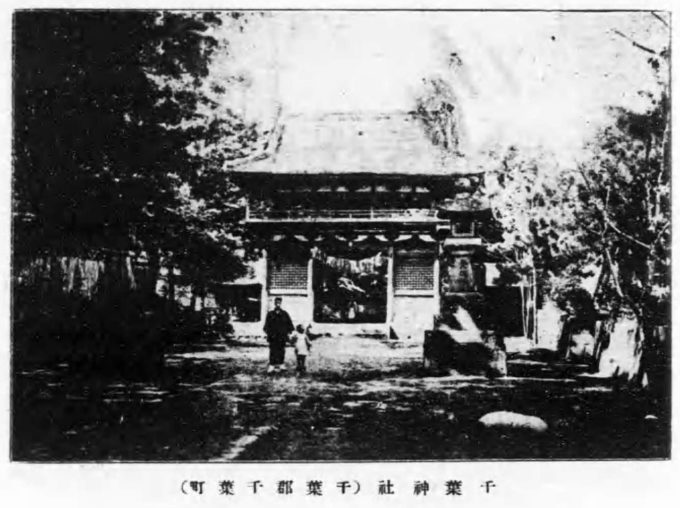

上画像は大正八年(1919)に多田屋書店から出版された『千葉県誌』からの画像。

『千葉街案内』と同じ画像を使用しているがこちらのほうがやや明瞭に見える。

当時の立派な楼門(旧山門)の様子が窺える。

大正三年(1914)、社殿が再建している。

七夕空襲での焼失・戦後の再建・平成の大造営

昭和二十年(1945)、千葉空襲によって焼失。

特に7月7日の七夕空襲では千葉市中心地のほとんどが焼け野原となった。

昭和二十九年(1954)、社殿が再建。

これが現在、千葉天神の社殿として移されて現存している。

これが現在、千葉天神の社殿として移されて現存している。

平成二年(1990)、開創九百九十年奉祝事業として「平成の大造営」が開始。

日本初の重層社殿が竣工した。

日本初の重層社殿が竣工した。

平成十年(1998)、楼門型分霊社・尊星殿が竣工。

これは平成十二年(2000)の開創千年奉祝事業として計画されたもの。

これは平成十二年(2000)の開創千年奉祝事業として計画されたもの。

以後も境内整備が進み、千葉市の中心的神社として、妙見信仰の代表格として篤い崇敬を集め続けている。

境内案内

複合建築である楼門型分霊社「尊星殿」

最寄駅は千葉駅など多数あり、かつての千葉の中心地に鎮座。

千葉氏が亥鼻山へ拠点を移して以降、当社から亥鼻山にかけてが千葉の中心であった。

現在も都市化された千葉の街中に鎮座する。

現在の通町公園に面して南向きに尊星殿と呼ばれる楼門型分霊社。

平成十二年(2000)の開創千年奉祝事業として計画され、平成十年(1998)に竣工。

平成十二年(2000)の開創千年奉祝事業として計画され、平成十年(1998)に竣工。

楼門と社殿の複合建築と云う、これまでの神社建築では類例のない建物で、妙見信仰を体現したような建物。

楼門と社殿の複合建築と云う、これまでの神社建築では類例のない建物で、妙見信仰を体現したような建物。

境内から見た尊星殿が上画像。

境内から見た尊星殿が上画像。

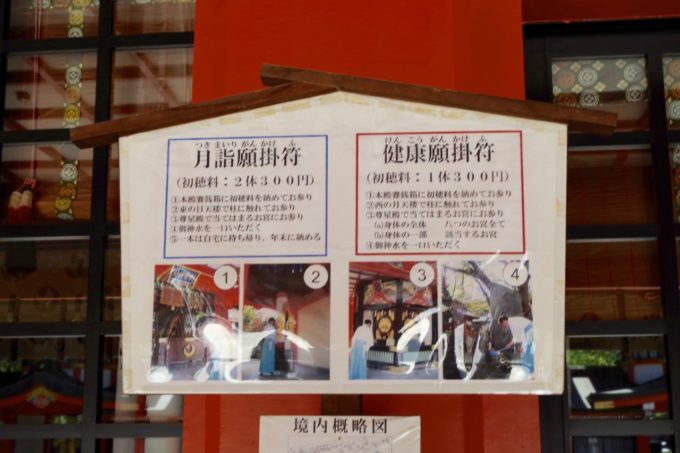

妙見様の加護を頂く尊星殿での参拝

中央の下階に位置するのが福徳殿。

御祭神「北辰妙見尊星王」の御分霊を奉斎した分霊社。

御祭神「北辰妙見尊星王」の御分霊を奉斎した分霊社。

八角形に配された八つの各星宮が設けられている。

八角形に配された八つの各星宮が設けられている。

妙見様の御神徳で、方位方角・五行・十二支・人間の身体各部等の役割を、各星宮が個々に担い守護。

妙見様の御神徳で、方位方角・五行・十二支・人間の身体各部等の役割を、各星宮が個々に担い守護。

東に位置するのは日天楼。

中央に神霊依代として心の御柱。

中央に神霊依代として心の御柱。

陽明柱と呼ばれる柱に触れ、精神・生活上の加護「豊禄」が得られると云う。

陽明柱と呼ばれる柱に触れ、精神・生活上の加護「豊禄」が得られると云う。

西に位置するのは月天楼。

こちらも中央に神霊依代として心の御柱。

こちらも中央に神霊依代として心の御柱。

光輝柱と呼ばれる柱に触れ、身体・生命上の加護「延寿」が得られると云う。

光輝柱と呼ばれる柱に触れ、身体・生命上の加護「延寿」が得られると云う。

戦前の鳥居や石獅子・江戸時代の水盤

当社の表参道は上述の尊星殿となっているが、他にも入り口が複数用意。

東側の国道126号線に面して設置されている鳥居。

東側の国道126号線に面して設置されている鳥居。

大正十一年(1922)に奉納されたもので現存。

大正十一年(1922)に奉納されたもので現存。

この両脇に立派な石獅子。

昭和四年(1929)に建立されたもの。

昭和四年(1929)に建立されたもの。

左右一対の獅子児鍛錬像。

左右一対の獅子児鍛錬像。

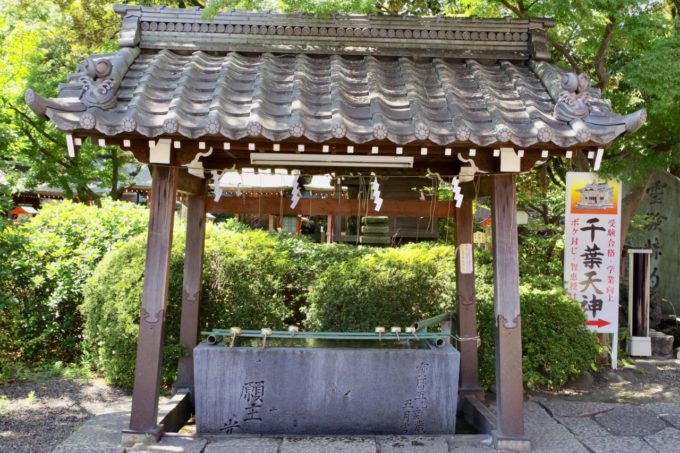

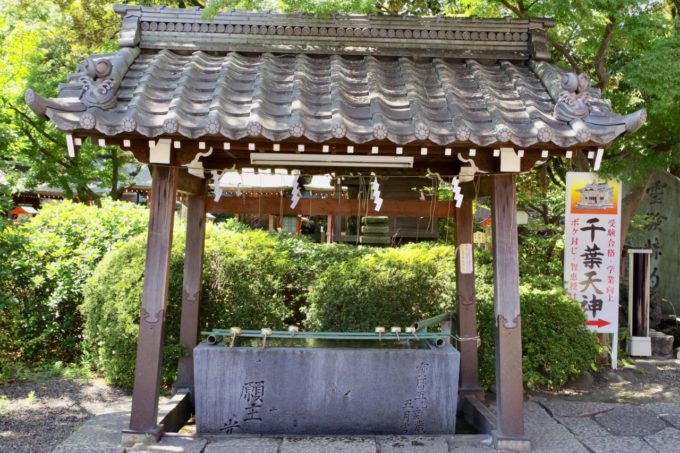

尊星殿を潜ると左手に手水舎。

水盤には宝暦五年(1755)の刻銘。

水盤には宝暦五年(1755)の刻銘。

千葉空襲で灰燼に帰した当社にとって、戦前のものはこうした石製のもののみ残っている。

千葉空襲で灰燼に帰した当社にとって、戦前のものはこうした石製のもののみ残っている。

平成の大造営で竣工した国内初の重層社殿

社殿はとても立派で個性的な重層社殿。

上下に2つの拝殿を有する社殿となっていて、国内初の重層社殿。

上下に2つの拝殿を有する社殿となっていて、国内初の重層社殿。

平成二年(1990)に開創九百九十年奉祝事業「平成の大造営」で竣工。

平成二年(1990)に開創九百九十年奉祝事業「平成の大造営」で竣工。

上の拝殿には「妙見」の扁額。

上の拝殿には「妙見」の扁額。

下の拝殿には「千葉神社」の扁額。

下の拝殿には「千葉神社」の扁額。

本殿は石垣の上に鎮座する。

本殿は石垣の上に鎮座する。

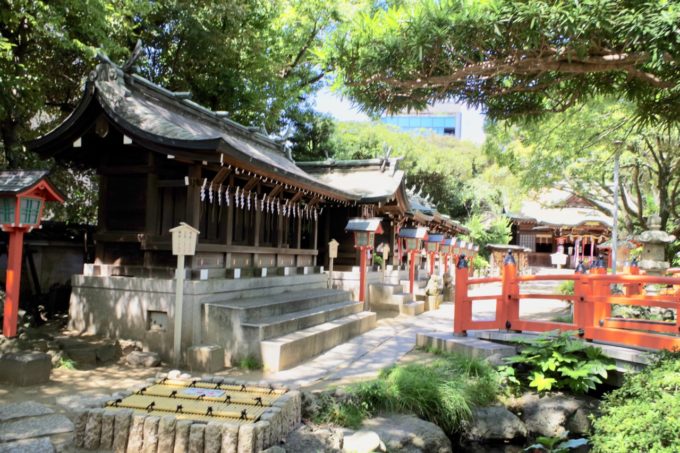

ツキを呼び星を拾う千葉天神

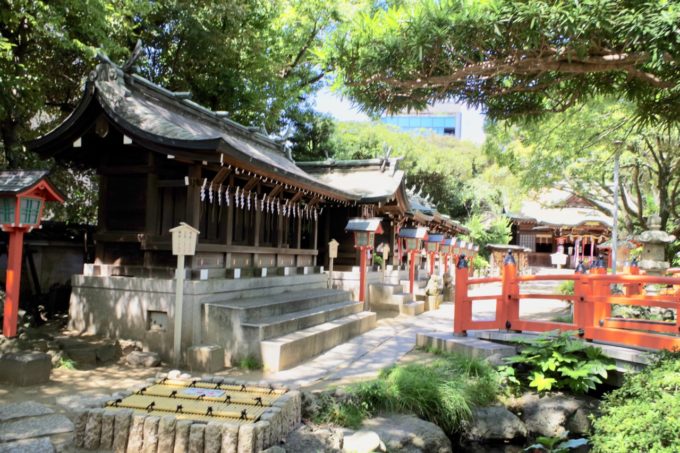

重層社殿の左手に境内社「千葉天神」が鎮座。

こちらは「平成の大造営」に際して本社の旧社殿が移されたもの。

こちらは「平成の大造営」に際して本社の旧社殿が移されたもの。

千葉空襲で焼失した社殿を、昭和二十九年(1954)に再建したのがこの社殿。

千葉空襲で焼失した社殿を、昭和二十九年(1954)に再建したのがこの社殿。

現在は学問の神様、千葉県内最大規模の天神さまとして崇敬を集めている。

現在は学問の神様、千葉県内最大規模の天神さまとして崇敬を集めている。

賽銭箱には天神信仰の梅紋の他に、当社の月星紋。

天神さま(菅原道真)の御神徳である学問の神様としてだけでなく、神紋の月星紋に由来しての「ツキ(月)を呼び、勝(星)を拾う」という縁起の良さによって、参詣者の数も多い。

天神さま(菅原道真)の御神徳である学問の神様としてだけでなく、神紋の月星紋に由来しての「ツキ(月)を呼び、勝(星)を拾う」という縁起の良さによって、参詣者の数も多い。

大変多くの絵馬掛けが設置されていて、学問成就の願いが多く掛けられている。

大変多くの絵馬掛けが設置されていて、学問成就の願いが多く掛けられている。

また千葉天神の向かいには神社には珍しい香炉。

当社では火美香と呼ばれ神道護摩壇。

当社では火美香と呼ばれ神道護摩壇。

こうした神仏習合の名残が見られるのも当社の特徴だろう。

こうした神仏習合の名残が見られるのも当社の特徴だろう。

お水取りができる妙見延寿の井・妙見池・多くの境内社

手水舎の奥に「妙見延寿の井」と呼ばれる御神水。

お水取りが可能で、横の碑は「霊験赫灼(れいけんかくしゃく)」とあり、戦前の千葉県知事・多久安信の書。

お水取りが可能で、横の碑は「霊験赫灼(れいけんかくしゃく)」とあり、戦前の千葉県知事・多久安信の書。

御神水の祠は「美寿之宮」と云い、水に関わる多くの龍神様・水神様を統治掌握する神様である水御祖大神(みずのみおやのおおかみ)を祀っている。

御神水の祠は「美寿之宮」と云い、水に関わる多くの龍神様・水神様を統治掌握する神様である水御祖大神(みずのみおやのおおかみ)を祀っている。

1人1本2リットルまでを目安にお水取りが可能。

境内の左手に位置するのが妙見池。

美しく整備された池で、延寿の井の御神水を水源としている。

美しく整備された池で、延寿の井の御神水を水源としている。

平成四年(1992)に造営された2つの神橋が架かる。

平成四年(1992)に造営された2つの神橋が架かる。

ねがい橋・かない橋と呼ばれ、美しい境内は撮影スポットとしても人気。

ねがい橋・かない橋と呼ばれ、美しい境内は撮影スポットとしても人気。

一画には弁天様こと厳島神社が建つ。

一画には弁天様こと厳島神社が建つ。

妙見池の奥には多くの境内社が並ぶ。

姥神社・星神社・石神社・稲荷神社・金刀比羅宮・西之宮・八幡神社・天神社・日枝神社・三峰神社・神明社。

姥神社・星神社・石神社・稲荷神社・金刀比羅宮・西之宮・八幡神社・天神社・日枝神社・三峰神社・神明社。

更に左手奥に御嶽神社。

木曽御嶽山への信仰で特徴的な造りになっている。

木曽御嶽山への信仰で特徴的な造りになっている。

元々の土地の守護神・境外末社の香取神社

当社の境内から徒歩で東へ5分程の距離に「院内香取神社」が鎮座。

現在は当社の境外末社となっているが、もともと当地の土着の神であり、元和元年(885)に創建したと伝わる。

現在は当社の境外末社となっているが、もともと当地の土着の神であり、元和元年(885)に創建したと伝わる。

かつての当地は香取山(かんどりやま)と呼ばれた一画で「香取神社」の境内であった。

かつての当地は香取山(かんどりやま)と呼ばれた一画で「香取神社」の境内であった。

そうした香取山の一画に、千葉氏が妙見様を祀ったのが当社であるため、こちらの香取様のほうが古く、後から妙見様がやってきたと云う事ができるだろう。

そうした香取山の一画に、千葉氏が妙見様を祀ったのが当社であるため、こちらの香取様のほうが古く、後から妙見様がやってきたと云う事ができるだろう。

御朱印は千葉神社と千葉天神の2種・初詣限定御朱印・人気の御朱印帳

御朱印は授与所にて。

神職や巫女などの数も多くいつも丁寧に対応して下さる。

神職や巫女などの数も多くいつも丁寧に対応して下さる。

「千葉神社」の御朱印の他、「千葉天神」の御朱印を頂く事もできる。

2016年11月1日より千葉天神の朱印が変更となった。

2016年11月1日より千葉天神の朱印が変更となった。

1月1日-2月3日の間は書き置き(印判)にて「妙見(千葉神社)」「月呼星拾(千葉天神)」の御朱印のみの授与となる。

上述の期間は通常御朱印の対応はなく、御朱印帳へ直接頂く事はできない。

上述の期間は通常御朱印の対応はなく、御朱印帳へ直接頂く事はできない。

詳細は公式サイトを参照。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面には妙見信仰らしい北極星や星が描かれたデザイン。

裏面には当社の神紋である九曜紋(十曜紋)と月星紋。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

美しい御朱印帳として人気が高い。

一言妙見とも呼ばれる妙見大祭・千葉の親子三代夏祭り

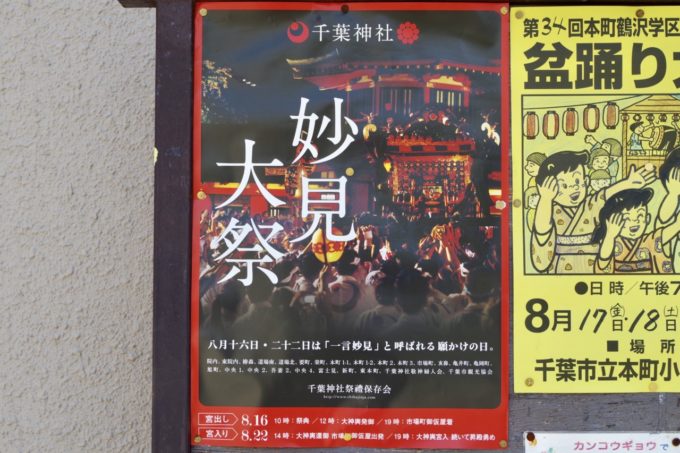

毎年8月16日から22日の7日間は「妙見大祭」が開催。

大治二年(1127)第1回が始まって以来、一度も途切れるなく続いている例祭。

妙見様の御分霊を神輿に乗せて、千葉氏の本拠地である亥鼻山の麓に向かうという例祭となっている。

妙見様の御分霊を神輿に乗せて、千葉氏の本拠地である亥鼻山の麓に向かうという例祭となっている。

亥鼻山の麓の御仮屋に一週間逗留。

最終日である8月22日に宮入で再び神社へと戻る。

7日間祭りが続くため「だらだら祭り」とも呼ばれるが、7日間続く理由は、妙見信仰に関わりの深い北斗七星に因んで、その七つの星の一つ一つに願いを掛ける願掛けの祭りである事から。

その事から「何か一言願をかければ、その願いは必ず達成される」という言い伝えが残っていて、別名「一言妙見大祭」とも呼ばれる。

平成三十年(2018)は、御仮屋が新たに竣工。

旧御仮屋は昭和八年(1933)の古いものであったが老朽化が激しいため解体。

旧御仮屋は昭和八年(1933)の古いものであったが老朽化が激しいため解体。

平成三十年(2018)の第892回妙見大祭で初めて使用される御仮屋となっている。

平成三十年(2018)の第892回妙見大祭で初めて使用される御仮屋となっている。

また妙見大祭期間中は特別な授与品も用意。

願掛けに関わる「ねがい鳥・かなり鳥」の授与品の他、豆札や福徳の稲穂などが授与される。

願掛けに関わる「ねがい鳥・かなり鳥」の授与品の他、豆札や福徳の稲穂などが授与される。

また当社の妙見大祭に合わせて、土日に「千葉の親子三代夏祭り」が開催。

千葉市が共催のお祭りで多くの出店の他、様々な催し物で夏の風物詩となっている。

8月18日(土)11:00-20:00

8月19日(日)13:00-20:15

所感

妙見本宮として崇敬を集める当社。

千葉氏によって建立された寺院であり、妙見信仰を篤く信仰した歴史を伝える。

千葉氏が亥鼻山へ拠点を移した事で、現在の千葉市が出来たとも云え、そうした千葉氏の守護神であった当社は、正に千葉の中心であったと云えるであろう。

神仏分離によって神社となり御祭神を改める必要があった後も、妙見信仰を維持しており、今もなお妙見様への信仰の篤さが伝わる、独自性の高い神社となっている。

特に重層社殿や尊星殿は、そうした当社の特徴を伝える最たるものであろう。

今となっては特殊信仰とも云え、それが維持され多くの崇敬を集めているのが素晴らしい。

千葉を代表する一社であり、今もなお千葉の歴史と信仰を支える重要な神社である。

神社画像

[ 尊星殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 鳥居 ]

[ 石獅子 ]

[ 手水舎 ]

[ 重層社殿 ]

[ 授与所 ]

[ 社務所 ]

[ 火美香 ]

[ 千葉天神 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 力石 ]

[ 妙見延寿の井・美寿之宮 ]

[ 亀石 ]

[ 妙見池 ]

[ 厳島神社 ]

[ 境内末社 ]

[ 芭蕉句碑 ]

[ 西側参道 ]

[ 奉納旗 ]

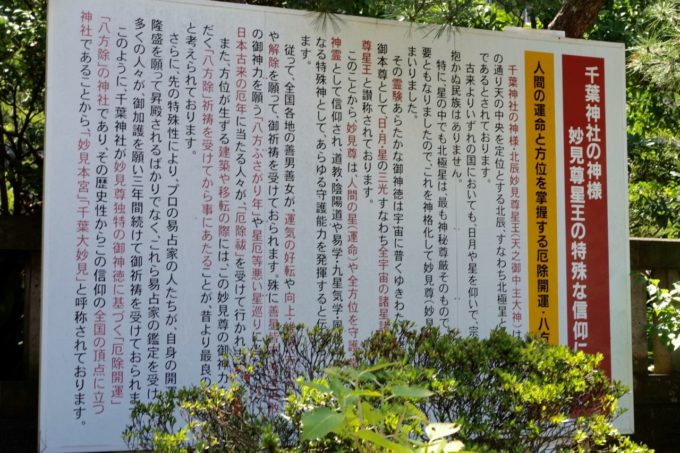

[ 案内板 ]

[ 境外末社・院内香取神社 ]

[ 御仮屋 ]

[ 妙見大祭ポスター ]

コメント

こんにちは。

千葉神社という都道府県と同じ覚えやすい名前の神社があるのですね。

千葉神社の千葉とは千葉氏が妙見様を祀り信仰した経緯で名付けられたように思います。千葉県の千葉は千葉氏から名付けられたようですね。

■しゃんしゃん様

こんばんは。

千葉氏の守護神として崇敬を集めたので神仏分離で神社になった際に千葉神社に改称されたものと思われます。

妙見様との繋がりが大変深く、今も妙見信仰を色濃く残します。

千葉の由来ですが、千葉氏のルーツを辿る上で「羽衣伝説」と呼ばれる伝説で「此の池に蓮の花千葉に咲けり」といった記述があり、そこに千葉の文字を見る事ができます。

ただ、古くはもっと単純に地名が由来だったように思います。

『記紀』では応神天皇が「千葉の 葛野を見れば 百千足る家庭も見ゆ 国の秀も見ゆ」と宇遅野で詠んだ国土讃歌が載っているのですが、この「千葉」という言葉は「多く葉が茂る」という意味になっています。

古くからある言葉なのが分かり、単純に古くは原野ばかりだった当地周辺をその様から、下総国千葉郡と呼んだのだと思います。(隣接する葛飾郡も葛が茂るという意味から来てると思われます)

千葉氏を辿ると桓武平氏の流れですので、古くは平氏を名乗っていたものの、大治元年(1126)に常重が本拠地を亥鼻山へ移した際に、千葉郡や千葉荘から千葉氏を名乗るようになったのでしょう。

千葉氏は荘園争いで色々と揉めた歴史があるので、なおさら千葉荘の支配者の意味合いを込めた千葉氏を名乗ったのかもしれません。

そうした千葉氏が勢力を伸ばした事で、千葉の名前が定着し、現在の千葉県にも繋がったのだと思います。

歴史を辿るのは面白いですね。