目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧赤羽町鎮守・元神明と称される古社

東京都港区三田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧赤羽町の鎮守。

平安時代創建の古社で、嵯峨源氏渡辺一党の産土神として崇敬を集めた。

正式名称は「神明宮」であるが「元神明宮」と称される事が多い。

明治に改称した際の「天祖神社」の名も境内には多く残る。

近代的な鉄筋コンクリート造の建物の中に伝統的な木造社殿が納められている社殿が特徴的。

神社情報

元神明宮(もとしんめいぐう)

御祭神:天照大御神

相殿神:天之御中主神(水天宮)

社格等:村社

例大祭:9月中旬

所在地:東京都港区三田1-4-74

最寄駅:赤羽橋駅・麻布十番駅

公式サイト:http://motoshinmei.or.jp/

御由緒

元神明宮は、伊勢神宮・内宮の御祭神・天照皇大御神をお祀りしております。創建は平安時代に遡り、第六十六代一条天皇の勅命により、寛弘二年(1005年)に奉斎された古社であります。古くは「羅生門」の鬼退治で有名な平安中期の武将渡辺綱の篤い信仰を受けた御社でもあります。また、鎌倉時代の戦乱の世も源頼朝を始め多くの武士から崇敬を受けて参りました。

天正年間(1573年-1592年)になると、江戸に入府した徳川家の命により、神宝・御神体をすべて飯倉神明(現在の芝大神宮)に遷そうとするところを氏子の人々が「御神体だけは渡せない」と夜通し警護してお守りしたと伝えられております。それ以後、当宮を元神明、芝大神宮を飯倉神明または芝神明と呼び、共に篤く信仰を受けて参りました。江戸時代には徳川家より葵ノ紋章付奉幣串等が奉納され、現在も社殿に残されております。その他にも氏子崇敬者より天和三年(1683年)に奉納された境内の手水石や文化元年(1804年)に奉納された太鼓などが現存しております。

相殿として本殿には安産の神、水難・火難除けの神として崇敬されている東京水天宮が祀られております。この水天宮は、文政元年(1818年)当社に隣接する久留米藩有馬上屋敷内に、邸内社として領地の九州久留米水天宮から分祀され、明治初年に有馬邸が青山に移転する際、当社にも御分霊を奉斎いたしました。その後、青山の有馬邸内社は日本橋蛎殻町の現水天宮社地に移転しました。

また、境内の平河稲荷神社は、旧江戸城内紅葉山に鎮座されておりました。徳川家三代将軍家光の御台様(妻)が信仰していたと伝えられております。王政復古の際に縁があった当地に奉斎されました。

過去200年間の御社殿の造営記録を調べてみますと、天保七年(1836年)に、本殿・幣殿・拝殿の造営。明治三十年(1897年)に拝殿の屋根改修。大正十四年(1925年)には本殿・幣殿の改築。そして、平成に入り旧御社殿の老朽化に伴い、全面的な改築工事が行われ、氏子崇敬者の皆様方の多大なるご支援ご協力により、日本で初めて古来からの伝統木造建築と近代のコンクリート建築の融合による画期的な御社殿が、平成六年六月に竣功いたしました。(頒布の資料より)

歴史考察

平安時代に一条天皇の勅命によって創建

社伝によると、寛弘二年(1005)に創建と伝わる。

第六十六代・一条天皇の勅命によって創建されたと云う。

第66代天皇。

在位は寛和二年(986)から寛弘八年(1011)。

一条天皇の御代は藤原道隆・藤原道長など藤原氏の権勢が最盛に達した時代。

清少納言・紫式部・和泉式部らによって平安女流文学が花開いた時代としても知られる。

現在の三田周辺はかつては嵯峨源氏・渡辺一党の領地であった。

この事から嵯峨源氏・渡辺一党の産土神の一社として崇敬を集めたとされる。

頼光四天王の1人・渡辺綱の伝説とその産土神

嵯峨源氏・渡辺一党の産土神の一社として崇敬を集めた当宮。

この渡辺一党の祖に渡辺綱という人物がいる。

渡辺氏の祖とされる武将。

源頼光(みなもとのよりみつ)の家臣で頼光四天王の筆頭として名を馳せた。

正式な名乗りは源綱であり渡辺源次とも称された。

『今昔物語集』『宇治拾遺物語』『御伽草子』などに名を見る事ができる。

頼光に従い大江山の鬼の棟梁・酒呑童子を退治、京都の一条戻橋上で源氏の名刀「髭切りの太刀」で鬼(茨鬼童子とも)の腕を切り落としたといった逸話で知られる。

渡辺綱の伝承から鬼は渡辺姓を恐れたと云い、この事から渡辺姓の人は節分の豆まきが不要といった俗説も伝わる。

現在の三田周辺は渡辺綱のゆかりの地として知られる。

当宮も渡辺綱が篤く崇敬したと云う。

このような逸話から渡辺氏の産土神であった当宮は、武家からの崇敬を集めたとされる。

元神明と称された由来・芝大神宮との関係

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

慶長三年(1598)、「増上寺」が江戸城の拡張に伴い現在地の芝(現・芝公園)へ移転。

東京都港区芝公園四丁目にある浄土宗の仏教寺院。

9世紀に空海の弟子・宗叡が武蔵国貝塚(現・千代田区麹町付近)に建立した「光明寺」が前身とされ、明徳四年(1393)に真言宗から浄土宗に改宗し、寺号を「増上寺」としたのが実質上の創建と見られている。

家康が江戸入り後は、徳川将軍家の菩提寺となり芝に移転。

現在も徳川家霊廟として徳川将軍15代のうち、6人(秀忠、家宣、家継、家重、家慶、家茂)が葬られている。

「増上寺」の芝移転に際して、古くから飯倉山(現・芝公園)に鎮座していた「飯倉神明(現・芝大神宮)」が、現在の鎮座地(現・芝大門)へ遷座。

以降は「芝神明(現・芝大神宮)」と称されるようになる。

この際、徳川将軍家の命によって当宮の神宝・御神体を「芝神明」へ遷すよう命じられる。

しかしながら、当宮の氏子の人々が「御神体だけは渡せない」と御神体を隠し夜通し警護して守ったと云う。

そのため「芝神明」に対して当宮は「元神明」と称されるようになった。

こうした伝承から一部では「芝大神宮」の旧鎮座地と紹介される事があるが、『江戸名所図会』では「飯倉神明宮の旧地とするは誤りなり」と記されている。

当宮は「芝大神宮」の旧鎮座地ではなく、あくまで御神体を遷されそうになったのを阻止した別の神社という扱いになる。

以後、「芝神明」と共に崇敬を集め、徳川将軍家より葵ノ紋章付奉幣串等が奉納されている。

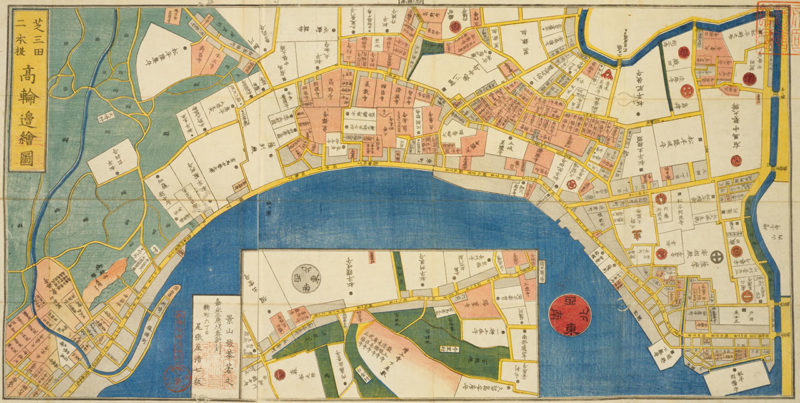

江戸切絵図から見る当宮・隣に有馬家上屋敷と水天宮

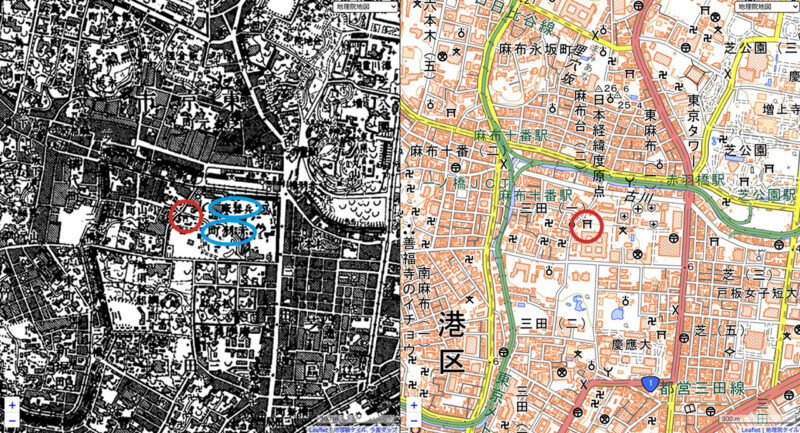

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の三田・芝・高輪周辺の切絵図。

右が北の地図で、当宮は図の右上に描かれている。

赤円で囲ったのが当宮で「元神明」として記されている。

当宮の隣には「有馬中務大輔」の文字。

これは久留米藩主有馬家の上屋敷。

当時の久留米藩主有馬家上屋敷には、「水天宮」(現・福岡県久留米市)の分社が邸内社として祀られており、これが現在の「水天宮」(現・中央区日本橋蛎殻町)。

江戸時代より安産・子授けの神として人々から篤い信仰を集め、上屋敷の邸内社であったため庶民の参拝は困難であったが、庶民からの要望により毎月5の日に一般開放する事としたため、「情け有馬の水天宮」と云われる程の人気であった。

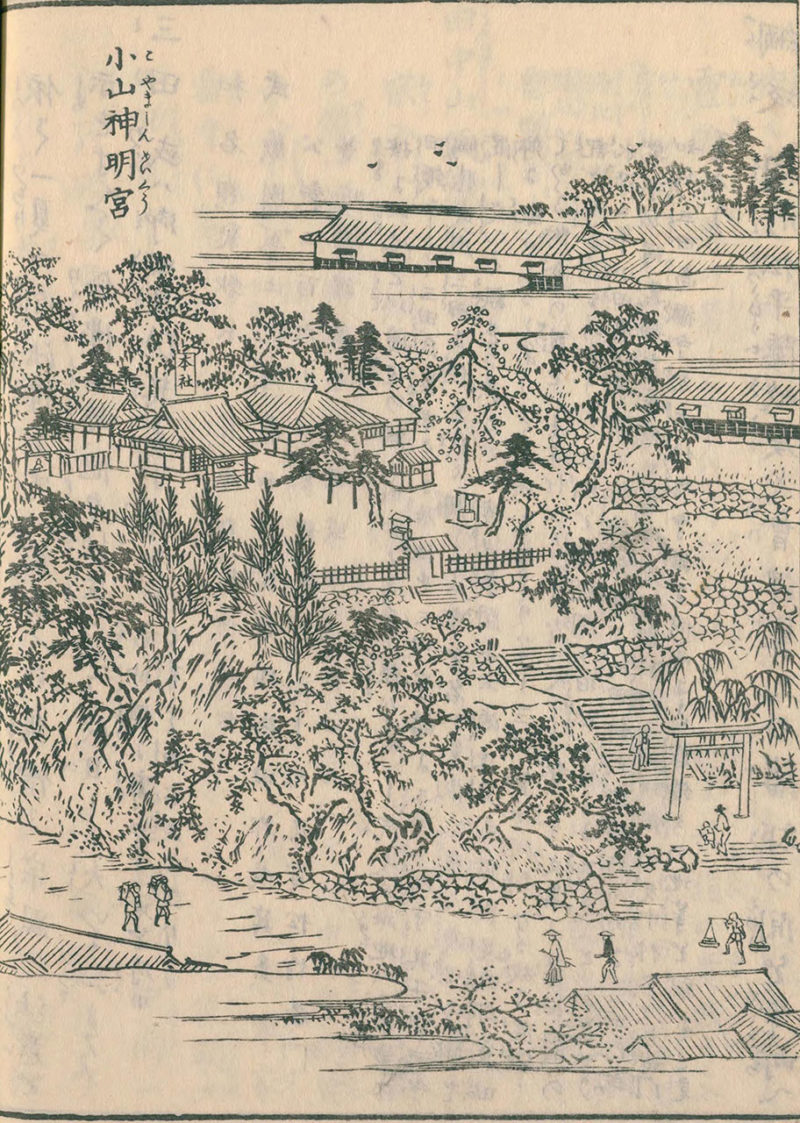

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「小山神明宮」として描かれているのが当宮。

現在の当宮の社殿は近代的に建て替えられているため随分と違っているが、境内の造りは現在もその面影を残している。

「小山神明宮」と称されたように、石段を上った先の小山に鎮座しており、こうした高台の上に鎮座している様子は現在も変わらない。

天保七年(1836)、社殿を造営した記録が残る。

明治以降の歩み・平成になり現社殿を造営

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、「天祖神社」に改称。

社号碑には今も「天祖神社」の文字が残る。

社号碑には今も「天祖神社」の文字が残る。

有馬家上屋敷は明治元年(1868)に青山に移転。

この際に隣接する当宮に「水天宮」の分霊を相殿として奉斎。

なお、有馬家上屋敷の邸内社だった「水天宮」は明治五年(1872)に現在の日本橋蛎殻町に遷された。

明治三十年(1897)、拝殿の屋根を改修。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当時はまだ赤羽町(芝赤羽町)の地名を見る事ができ、当宮は赤羽町の鎮守であった。

大正十四年(1925)、本殿と幣殿を改築。

この改築された社殿が現社殿になるまで残っていた。

当宮は関東大震災や東京大空襲の被災を免れている。

そのため「厄除けの神」としても崇敬を集めた。

戦後になり境内整備が進む。

戦後には「天祖神社」から「神明宮」へ社号を変更。

戦後には「天祖神社」から「神明宮」へ社号を変更。

平成六年(1994)、旧社殿の老朽化に伴い現社殿を造営。

伝統木造建築と近代のコンクリート建築の融合による個性的な社殿が完成。

伝統木造建築と近代のコンクリート建築の融合による個性的な社殿が完成。

平成十七年(2005)、御鎮座壱千年の記念事業が行われた。

境内案内

神明坂の途中に鎮座・小山に鎮座する神社

最寄駅の赤羽橋駅からは徒歩5分程の距離。

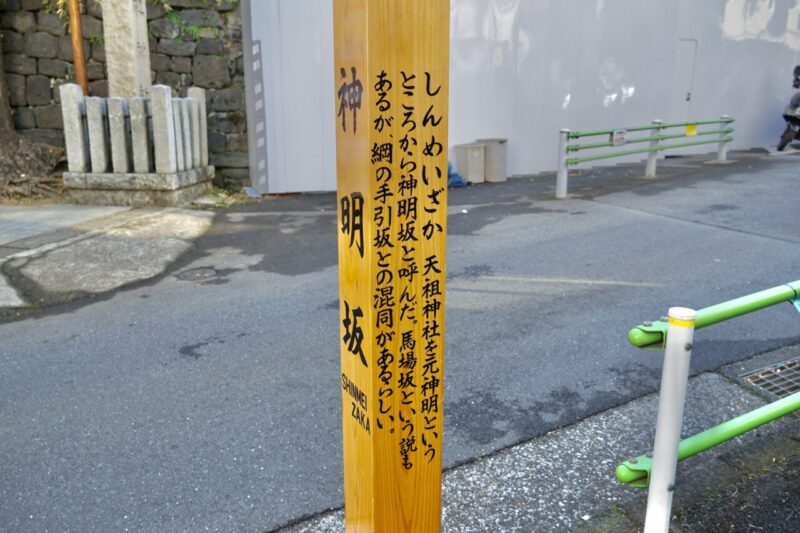

当宮に向かう神明坂という坂がありその途中に鎮座。

当宮に向かう神明坂という坂がありその途中に鎮座。

神明坂の由来は当宮が「元神明」と呼ばれていた事に由来する。

神明坂の由来は当宮が「元神明」と呼ばれていた事に由来する。

神明坂の途中に南西向きの石段。

社号碑は明治以降に改称した「天祖神社」の文字が残り、石段の先に鳥居。

社号碑は明治以降に改称した「天祖神社」の文字が残り、石段の先に鳥居。

石段の左手には石碑などが置かれている。

石段の左手には石碑などが置かれている。

途中に置かれた力石。

途中に置かれた力石。

石垣や岩で造られた小山になっているため、江戸時代には「小山神明宮」と称されることも。

石垣や岩で造られた小山になっているため、江戸時代には「小山神明宮」と称されることも。

『江戸名所図会』にも石段の先の境内が描かれていて、古くからの地形を残した境内となっているのが分かる。

『江戸名所図会』にも石段の先の境内が描かれていて、古くからの地形を残した境内となっているのが分かる。

幕末の狛犬・古い水盤を利用した最新の手水舎

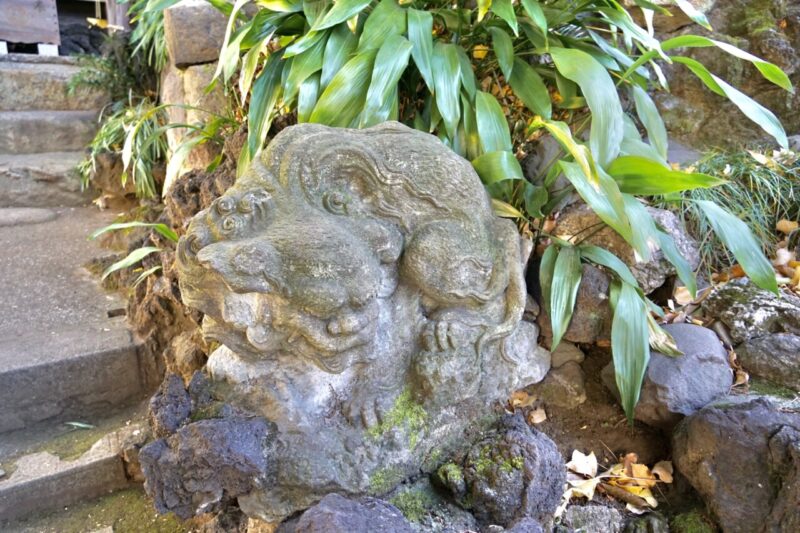

石段の先に一対の狛犬。

万延元年(1860)奉納の古い狛犬。

万延元年(1860)奉納の古い狛犬。

スラッとした細身の体躯で阿吽共に子持ち。

スラッとした細身の体躯で阿吽共に子持ち。

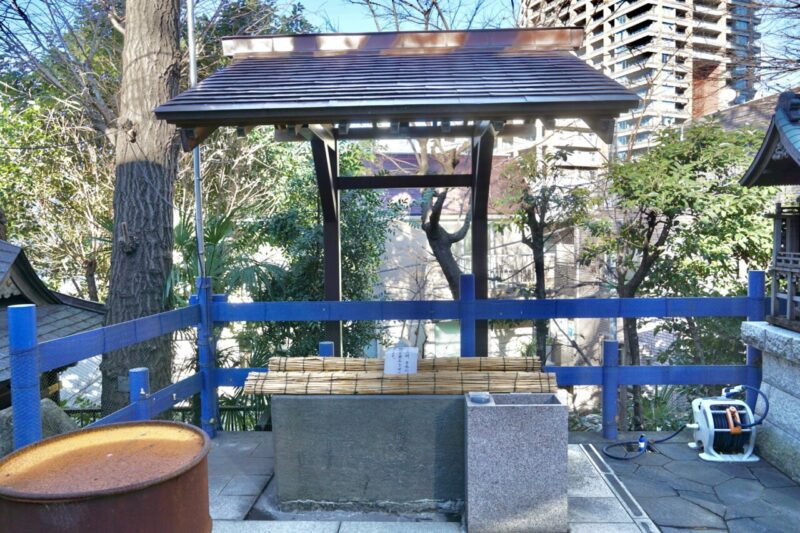

石段を上り鳥居を潜ると左手に手水舎。

天和三年(1683)に奉納された大変古い水盤。

天和三年(1683)に奉納された大変古い水盤。

手前にあるボタンを押すと水が出るという仕組みになっていて、古い手水石を利用しつつも新しい仕組みになっているのが面白い。

手前にあるボタンを押すと水が出るという仕組みになっていて、古い手水石を利用しつつも新しい仕組みになっているのが面白い。

伝統建築と近代建築が融合した社殿

正面にはモダンな社殿が鎮座。

平成六年(1994)に造営された社殿はとても個性的。

平成六年(1994)に造営された社殿はとても個性的。

1Fと2F部分がある鉄筋コンクリート造の建造物。

1Fと2F部分がある鉄筋コンクリート造の建造物。

両脇に2Fへの階段が設置。

両脇に2Fへの階段が設置。

階段を上った先の2F部分に社殿が納められている。

階段を上った先の2F部分に社殿が納められている。

鉄筋コンクリートの建物の中にあるのは木造建築の伝統的な社殿。

平成六年(1994)造営の木造社殿。

平成六年(1994)造営の木造社殿。

木鼻には獅子の彫刻。

木鼻には獅子の彫刻。

境内社として多くの稲荷社が鎮座

境内社は全て稲荷神社で大変多く鎮座している。

石段の左手に鳥居が複数あり、その先に境内社。

石段の左手に鳥居が複数あり、その先に境内社。

途中には小さな狛犬なども置かれている。

途中には小さな狛犬なども置かれている。

奉納年は負傷だがいずれも古い造形。

奉納年は負傷だがいずれも古い造形。

石段の先にあるのが天白稲荷神社。

石段の先にあるのが天白稲荷神社。

戦前に行われていた三田七福神が合祀されている。

戦前に行われていた三田七福神が合祀されている。

表参道の石段を上り鳥居を潜った左手に稲荷神社が2社。

小さな社とその奥に鳥居付きの社。

小さな社とその奥に鳥居付きの社。

いずれも稲荷社。

いずれも稲荷社。

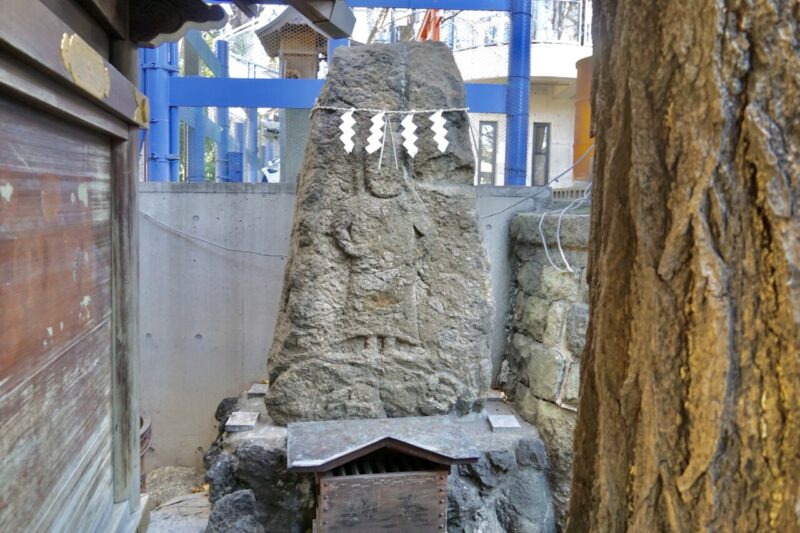

奥にはひっそりと古い庚申塔。

奥にはひっそりと古い庚申塔。

社殿の階段近くにも稲荷社が2社。

平河稲荷神社は旧江戸城内紅葉山に鎮座していた稲荷社で、三代将軍・徳川家光の御台様が信仰していたと伝えられている。

平河稲荷神社は旧江戸城内紅葉山に鎮座していた稲荷社で、三代将軍・徳川家光の御台様が信仰していたと伝えられている。

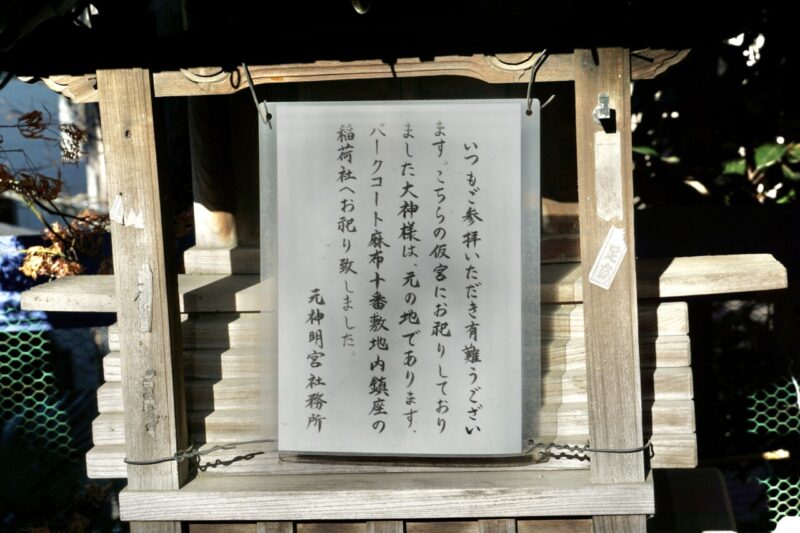

階段の手前にも稲荷社があるがこちらは仮宮。

一時的に当宮へ遷されていたお稲荷様。

一時的に当宮へ遷されていたお稲荷様。

現在は元の地であるパークコート麻布十番へ戻された。

現在は元の地であるパークコート麻布十番へ戻された。

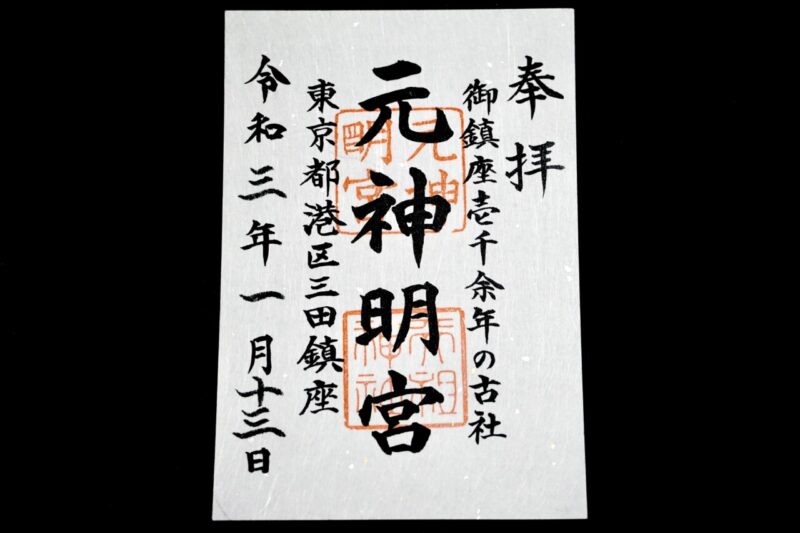

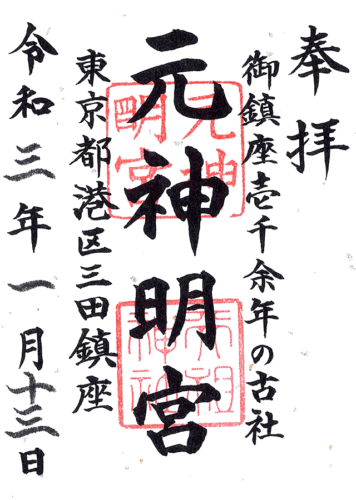

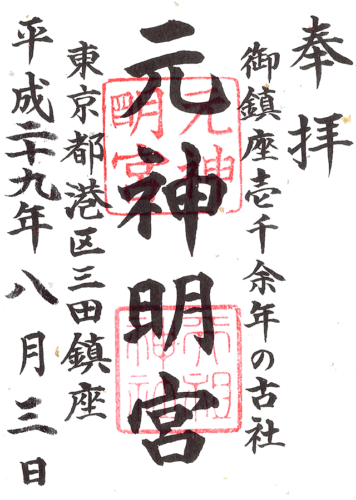

金銀が散りばめられた高級紙の御朱印

御朱印は社務所にて。

2Fに上がった社殿の右手に社務所が用意されている。

2Fに上がった社殿の右手に社務所が用意されている。

御朱印は「元神明宮」「天祖神社」の朱印。

金銀が散りばめられた高級紙を使用している。

金銀が散りばめられた高級紙を使用している。

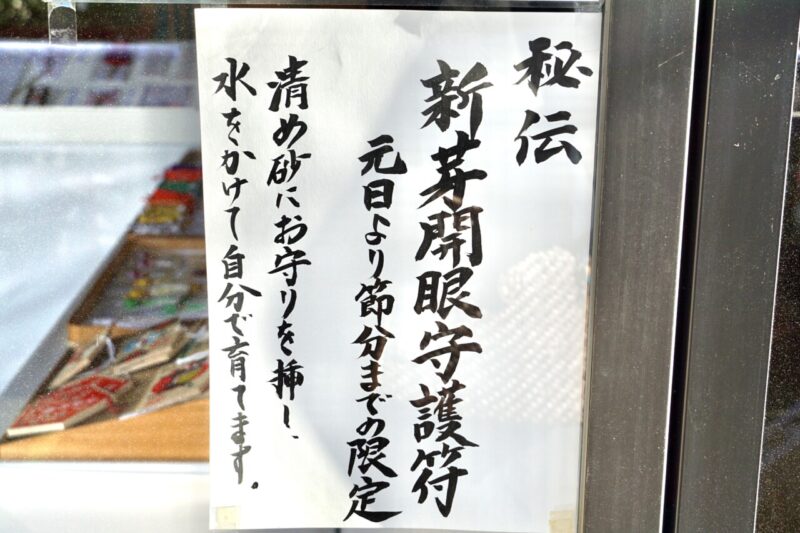

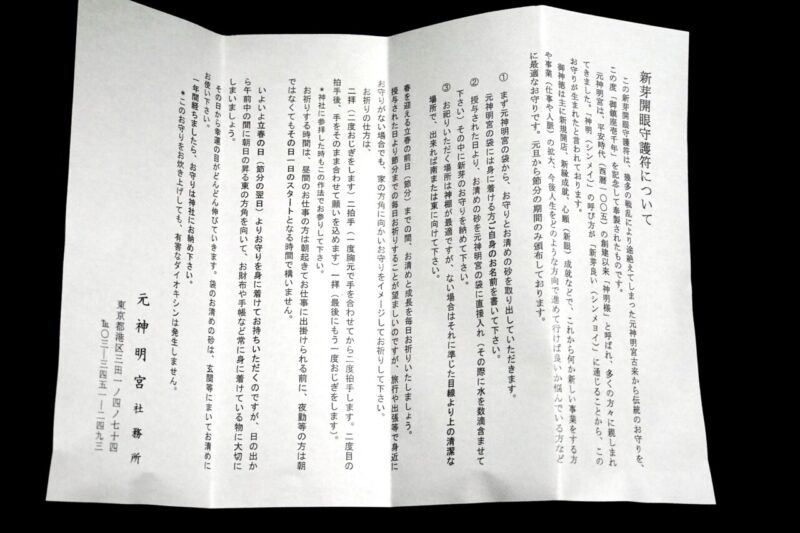

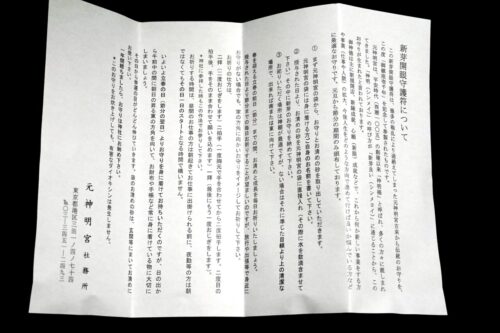

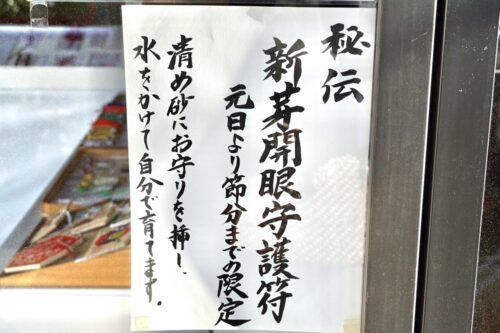

元日から節分までの限定授与・新芽開眼守護符

当宮オリジナルの授与品としてユニークなのは新芽開眼守護符。

「秘伝」と記された掲示がされ元日から節分までの限定授与。

「秘伝」と記された掲示がされ元日から節分までの限定授与。

2021年1月1日-2月2日まで

平成十七年(2005)の御鎮座壱千年を記念して奉製された授与品。

「神明(しんめい)」の呼び名と「新芽良い(しんめよい)」をかけた御守。

「神明(しんめい)」の呼び名と「新芽良い(しんめよい)」をかけた御守。

・袋に名前を書いて清めの砂を袋に直接入れる(その際に水を数滴含ませる)

・袋の中に新芽の御守を納める

・神棚に祀る(ない場合は準じた目線より上の清廉な場所)

・節分までの間、毎日お祈りをする

・節分の翌日(立春の日)、日の出から午前中の間に東を向いて御守を取り出し、財布など常に身につけるものにしまう

幸運の目がどんどん伸びていき、新規開店・新縁成就・心願成就の御神徳。

幸運の目がどんどん伸びていき、新規開店・新縁成就・心願成就の御神徳。自分で御守を育てていくというユニークな御守。

所感

旧赤羽町の鎮守として崇敬を集める当宮。

渡辺綱の産土神として武家より崇敬を集め、江戸時代には「元神明」と称されたように「芝大神宮」と共に地域から崇敬を集めた。

隣には有馬家の上屋敷があり「水天宮」の一般開放時には、当宮も大層賑わったのであろう。

発展する東京都心の中で当宮の様相もかなり変わり、特に現在の社殿は個性的で斬新さを感じる。

そうした中でも小山の上に鎮座する境内などは、当時の面影を僅かに残しているように思う。

近代と伝統が融合した面白く、当地周辺の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※金銀が散りばめられた高級紙による書き置きでの授与。

授与品・頒布品

新芽開眼守護符

初穂料:1,000円

社務所にて。

元日から節分まで限定の授与品。

新規開店・新縁成就・心願成就のご神徳。

- 新芽開眼守護符

- 新芽開眼守護符

- 説明書

- 案内板

参拝情報

参拝日:2021/01/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/03(御朱印拝受)

コメント