目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

神田小川町鎮座・五十(ごとお)のお稲荷様

東京都千代田区神田小川町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、氏子区域のない崇敬神社。

古くは江戸時代初期には鎮座していたお稲荷様で安産の守護神として篤く崇敬を集めた。

正徳年間(1711年-1716年)に足利藩主・戸田家が当地一帯を拝領したため、当社は戸田家の邸内社とされ、戸田家は足利に祀っていたお稲荷様を合祀し「栄寿稲荷」とも称された。

五と十の日に月次祭が行われ一般参拝が許された他、明治になり戸田家が転居した後も五と十の日には縁日が行われたため「五十(ごとお)の縁日」と呼ばれ親しまれ「五十稲荷(ごとおいなり)」と呼ばれ崇敬を集めた。

現在も正式には「栄寿稲荷神社」だが「五十稲荷神社」と称される事が多い。

令和三年(2021)に社殿や社務所を新築し境内整備が行われ新しい姿に生まれ変わった。

神社情報

五十稲荷神社(ごとおいなりじんじゃ)

栄寿稲荷神社(えいじゅいなりじんじゃ)

御祭神:倉稲魂命

社格等:─

例大祭:2月初午近くの吉日

所在地:東京都千代田区神田小川町3-9-1

最寄駅:神保町駅・小川町駅・淡路町駅・新御茶ノ水駅・御茶ノ水駅

公式サイト(X):https://twitter.com/fiftyfox50

御由緒

正式名称「栄寿稲荷神社」

江戸時代初期、京都伏見稲荷神社より分霊。安産のご利益があり、徳川家からも厚く信仰されておりました。その後、栃木足利戸田藩の江戸屋敷内に入り「五と十の日」に庶民にも参拝を許し、地元にならい織物市が開かれるように。明治時代には縁日として姿を変え戦後まで賑わいをみせました。五と十にちなんで当時より「五十稲荷神社」と親しまれています。

令和3年4月、新しい御社殿・社務所兼自宅を竣工しました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

慶長年間以前に創建・安産守護神とされる

社伝によると、創建についての詳細は不詳。

慶長年間(1596年-1615年)以前には当地に鎮座していたと伝わる。

当時は徳川将軍家からも崇敬を集め、安産の守護神とされたと云う。

足利藩主戸田家の邸内社に・栄寿稲荷大明神

正徳年間(1711年-1716年)、足利藩主・戸田忠時が当地一帯を拝領して江戸屋敷(藩邸)を構える。

当社の社地も戸田家の屋敷内となったため、当社は戸田家の邸内社とされた。

足利藩は現在の栃木県足利市に存在した藩。

元禄元年(1688)に徳川将軍家と特別な関係を持っていた本庄家が足利藩を立藩したものの、本庄家はその後も贔屓され加増されたため笠間藩へ移封。

その後の宝永二年(1705)に将軍世子・徳川家宣(六代将軍)の御側役を務めていた戸田忠時(とだただとき)が加増され足利藩を立藩、明治まで戸田家が足利藩の藩主として八代まで存続した。

当社を邸内社とした戸田家は、地元である足利の陣屋大門に祀っていた稲荷大神(現・足利市雪輪町「栄富稲荷神社」)を合祀し「栄寿稲荷大明神」と称した。

以後、戸田家の邸内社として戸田家より崇敬を集めた。

五と十のつく日に一般参詣が許可される

当社は足利藩主戸田家の邸内社となったため、一般参詣が許可されない神社となった。

しかし、五と十のつく日に月次祭を行い一般参詣が許可されたと云う。

古くから足利織物として織物業が盛んであった足利において、五と十のつく日には「織物の市」が開かれていた事によると云う。

当社でも五と十のつく日は月次祭として特別な日とされ、戸田家の屋敷の門戸が開かれ一般参詣が行われた。

この五と十の数字が後の「五十稲荷(ごとおいなり)」の由来となっていく。

こうして五と十のつく日は江戸庶民にとっても当社に参詣できる日として崇敬を集めていく。

藩邸内にあった神社(邸内社)を江戸庶民へ参拝許可した神社は数多い。

中でも人気だったのが、久留米藩有馬家の屋敷内にあった「水天宮」と、丸亀藩主京極家の屋敷内にあった「虎ノ門金刀比羅宮」。

「水天宮」は毎月5日に開放、「虎ノ門金刀比羅宮」は毎月10日に開放され、江戸庶民から双璧の人気を誇った。

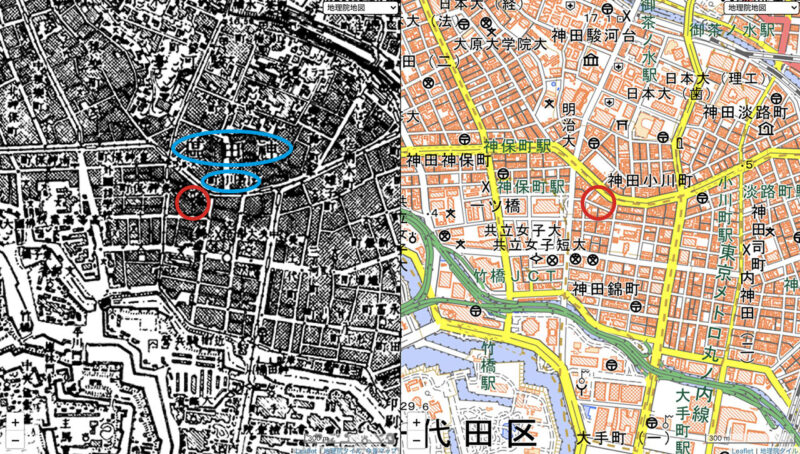

江戸切絵図から見る当社と戸田家

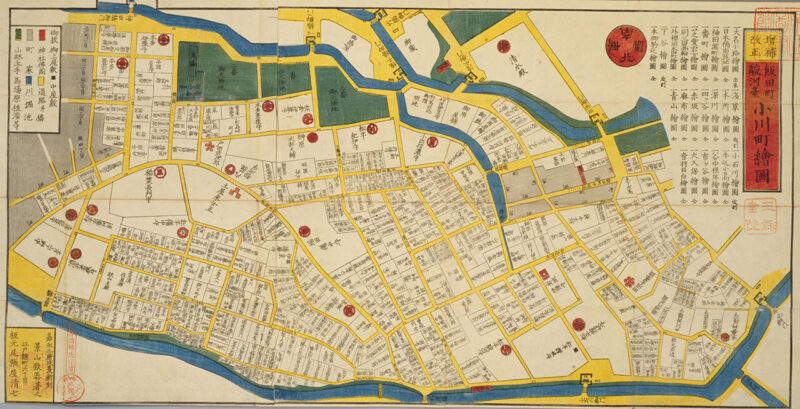

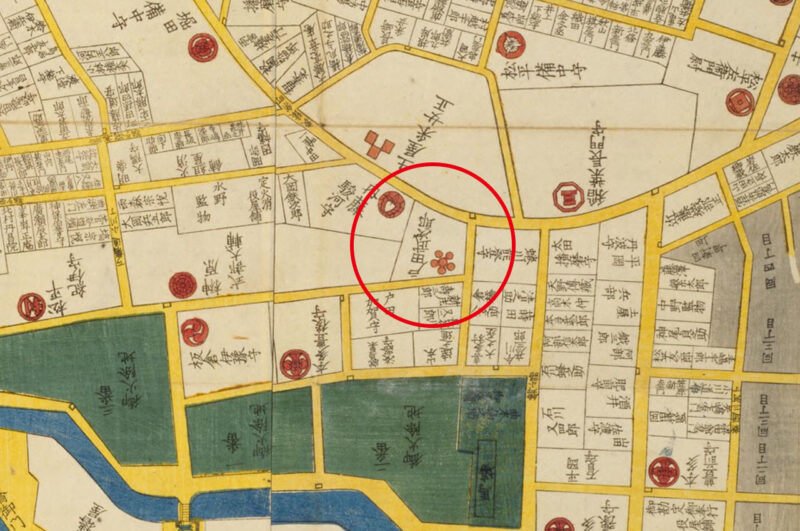

当時の神田駿河台や当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の駿河台や小川町周辺の切絵図。

当社を含む戸田家は図の中央やや左上に描かれている。

赤で囲ったのが当社のあった戸田家で「戸田武次郎」の文字が見える。

当時の当社周辺は大名屋敷の多い一帯だった事が窺える。

各屋敷には邸内社が祀られ当社のような神社も数多くあったものと思われる。

明治以降の歩み・五十稲荷・安産守護の御神徳

明治になり神仏分離。

明治五年(1972)、「稲荷神社」として公認の神社に列格。

当社は無格社であった。

明治二十五年(1892)、戸田家が本郷区駒込の東片町に転居。

戸田家の屋敷は町屋として整備され、当社の祭祀は崇敬者等に承け継がれ存続。

戸田家が転居した後は町内の守護神として崇敬者等に受け継がれた当社。

戸田家の邸内社だった頃の慣わしを守り、毎月五と十のつく日には多くの参詣があったと云う。

後に縁日が立つようになり「五十様の縁日」と呼ばれ、多いときは500軒近い露店も出たと云い、東京市内でも有名な縁日として大いに賑わった。

この事から「五十稲荷(ごとおいなり)」と称されるようになり崇敬を集めた。

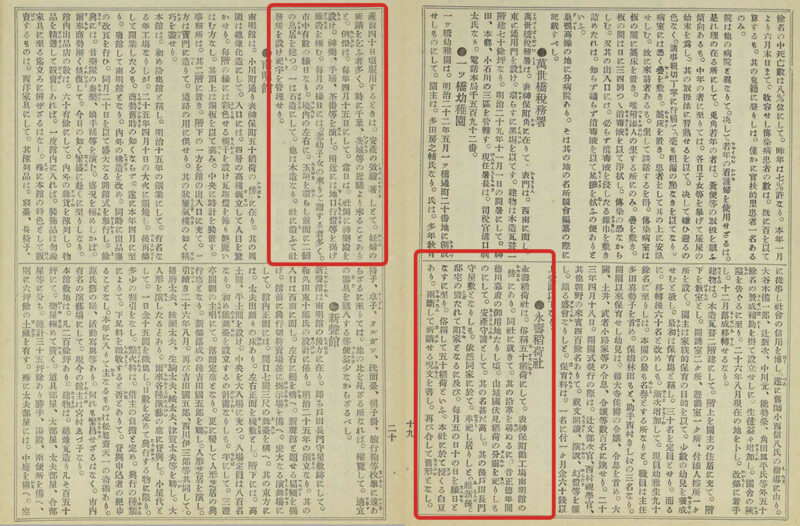

「永壽稲荷社」と記されているのが当社で「永寿(栄寿)稲荷神社」が正式名称なのが窺える。

「俗称五十稲荷」とあり、当時から「五十稲荷」で浸透していた事が分かる。

興味深いのが安産守護として霊験著しいと記されていることである。

かつて徳川将軍家からも崇敬を集め安産の守護神とされた当社。

公認の神社となってからも安産守護で知られ、神社で授ける「御供豆」(白豆)を用いた。

白豆を2つに割り、断面に願主の氏名・年齢を書き、元の形に合わせて神前に供えると云う安産祈願で、『新撰東京名所図会』では妊婦からの信仰が篤く千葉や茨城からも参詣者が訪れたと記されている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地。

現在よりやや北側に神社の地図記号を見る事ができ、当時は現在の鎮座地から靖国通り近くまで社地が広がっていて今より広かった事が窺える。

神田区や神保町・小川町といった地名も見る事ができる。

関東大震災や戦後の再建・令和に新社殿を造営

大正十二年(1923)、関東大震災で被災し社殿などを尽く焼失。

昭和三年(1928)、東京市による土地区画整理で現社地に遷座し再建。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって全焼。

昭和二十五年(1950)、社殿を再建。

平成二十八年(2016)、社殿・社務所の建て替え計画を公開。

令和三年(2021)、新社殿・社務所が竣工。

境内整備も行われ現在に至る。

境内整備も行われ現在に至る。

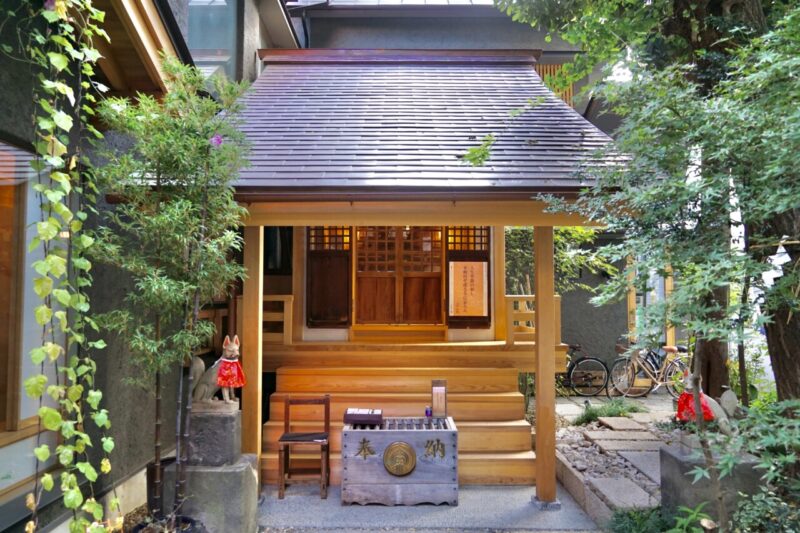

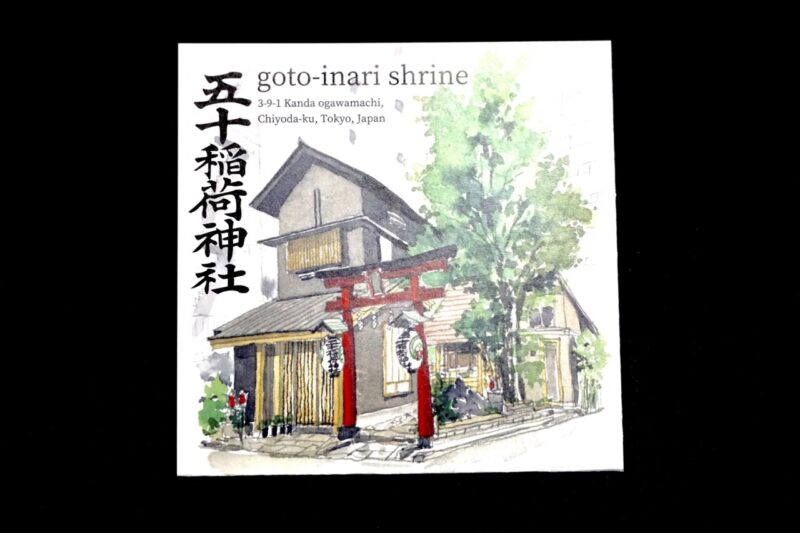

境内案内

神田小川町の路地裏に鎮座

最寄駅は神保町駅・小川町駅などで徒歩数分の距離。

神田小川町の路地裏に鎮座する小さな神社。

神田小川町の路地裏に鎮座する小さな神社。

令和三年(2021)に新社殿・新社務所が造営され境内整備が行われたばかり。

そのため大変小さな社地ながら綺麗な整備が行われている。

そのため大変小さな社地ながら綺麗な整備が行われている。

路地に面して程よく緑もある境内。

路地に面して程よく緑もある境内。

朱色の鳥居と「五十稲荷神社」の提灯が迎える。

朱色の鳥居と「五十稲荷神社」の提灯が迎える。

令和三年(2021)に竣工したばかりの社殿

社殿は令和三年(2021)4月に竣工したばかり。

鉄筋コンクリートと木材を合わせた調和の取れた社殿。

鉄筋コンクリートと木材を合わせた調和の取れた社殿。

社地が狭いため社殿も小さいが美しい造り。

社地が狭いため社殿も小さいが美しい造り。

通りから側面を眺めるとどことなくモダンな仕上がり。

通りから側面を眺めるとどことなくモダンな仕上がり。

扁額には「五十稲荷神社」の文字。

扁額には「五十稲荷神社」の文字。

小さな狐塚・夫婦狐の五十ぎつね・御神木

社殿の手前、右手に古い水盤。

使用する事はできないが社紋が施され年代を感じる。

使用する事はできないが社紋が施され年代を感じる。

その隣に小さな狐塚。

改築前より置かれていた狐塚。

改築前より置かれていた狐塚。

状態は良いとは云えないが神狐像が置かれていて、お稲荷様への崇敬者たちからの気持ちが伝わる。

状態は良いとは云えないが神狐像が置かれていて、お稲荷様への崇敬者たちからの気持ちが伝わる。

社殿前に一対の神狐像。

小振りながら凛々しいお顔。

小振りながら凛々しいお顔。

狐はお稲荷様の神使。

狐はお稲荷様の神使。

社務所前にも一対の神狐像。

五十(ごとお)ぎつねとして親しまれている夫婦狐。

五十(ごとお)ぎつねとして親しまれている夫婦狐。

可愛らしく絵馬掛や御籤掛も整備。

可愛らしく絵馬掛や御籤掛も整備。

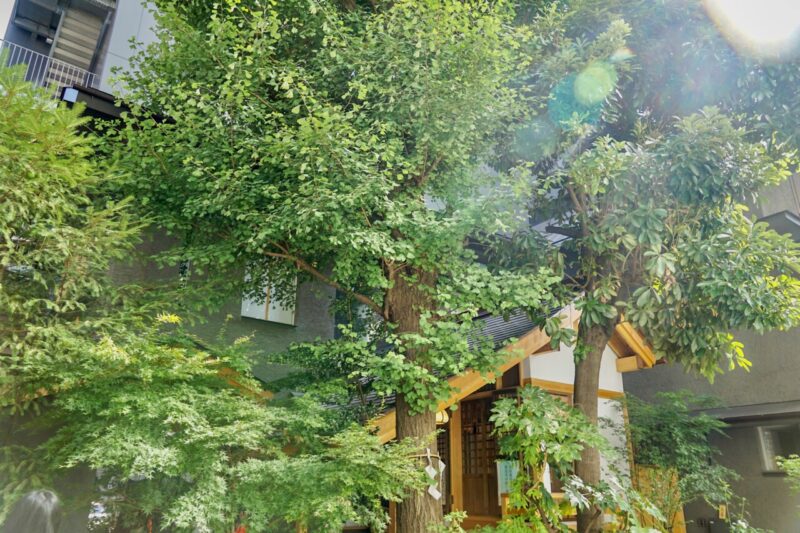

御神木は「永寿の銀杏」と称される銀杏の木。

関東大震災・東京大空襲で2度焼けたものの強い生命力で生き返った。

関東大震災・東京大空襲で2度焼けたものの強い生命力で生き返った。

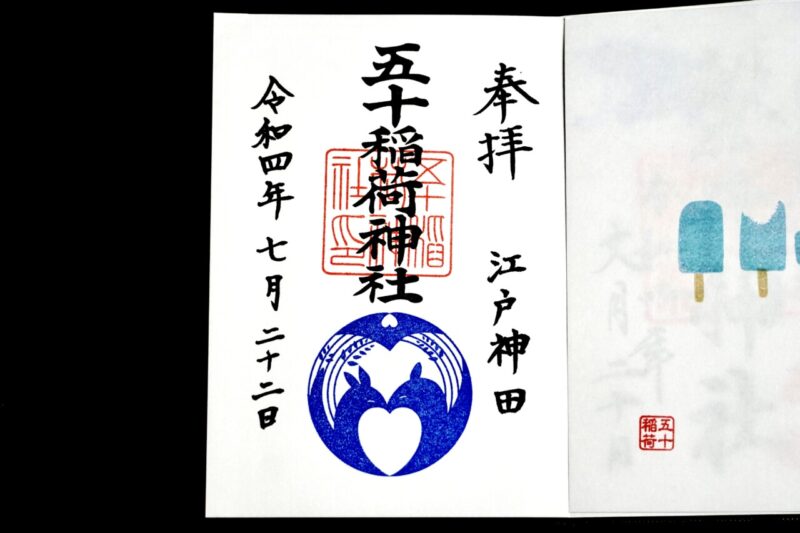

現在は社務所に常駐・カラフルな月替り御朱印も

御朱印は社務所にて。

以前は無人が多かった当社だが、改築後は基本的に人が常駐していて御朱印対応もして下さる。

以前は無人が多かった当社だが、改築後は基本的に人が常駐していて御朱印対応もして下さる。

現在は社務所前に御朱印用の台が置いてあるのでこちらを確認。

現在は社務所前に御朱印用の台が置いてあるのでこちらを確認。

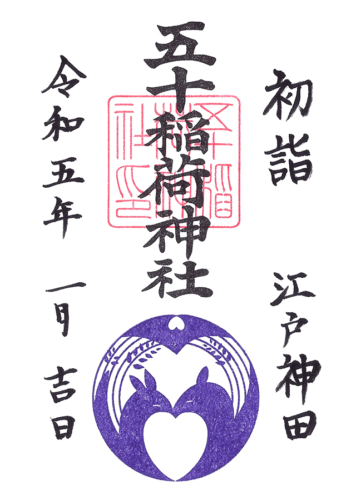

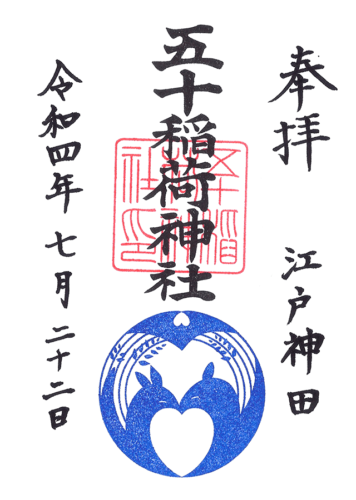

通常御朱印は「五十稲荷神社」の朱印と社紋と狐・ハートを合わせたもの。

2022年6月より通常御朱印として授与開始したもので季節によって紋の色が変わると云う。(画像は夏季限定の藍色)

2022年6月より通常御朱印として授与開始したもので季節によって紋の色が変わると云う。(画像は夏季限定の藍色)

月替り御朱印を用意。

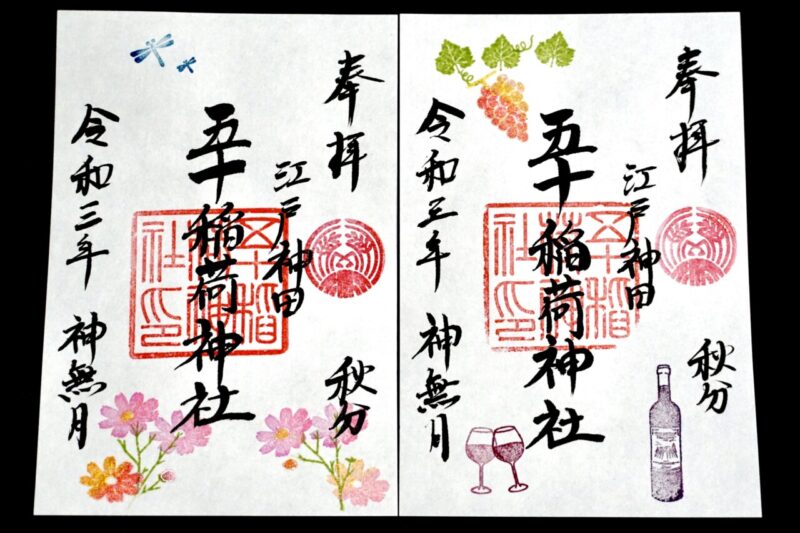

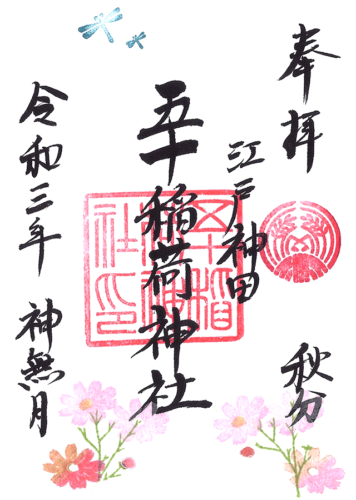

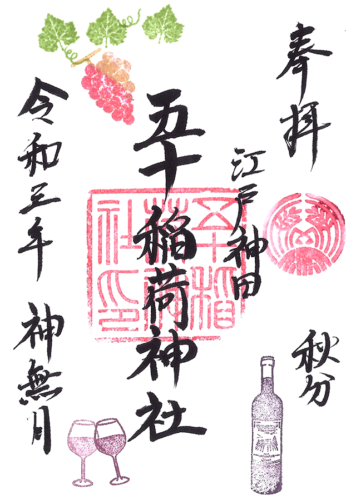

こちらは2021年10月限定のぶどう(ワイン)・コスモス。

こちらは2021年10月限定のぶどう(ワイン)・コスモス。

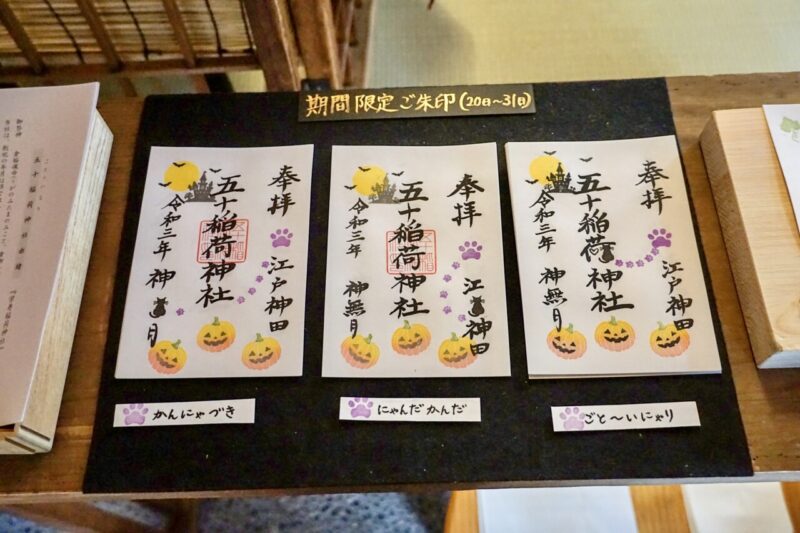

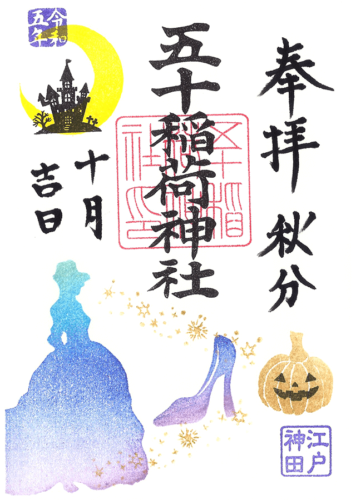

10月20日より収穫祭(ハロウィン)の限定御朱印も授与。

3種類ありそれぞれ文字の一部が猫ちゃんになっている。

3種類ありそれぞれ文字の一部が猫ちゃんになっている。

筆者が頂いたのは社号に猫が入ったもの。

筆者が頂いたのは社号に猫が入ったもの。

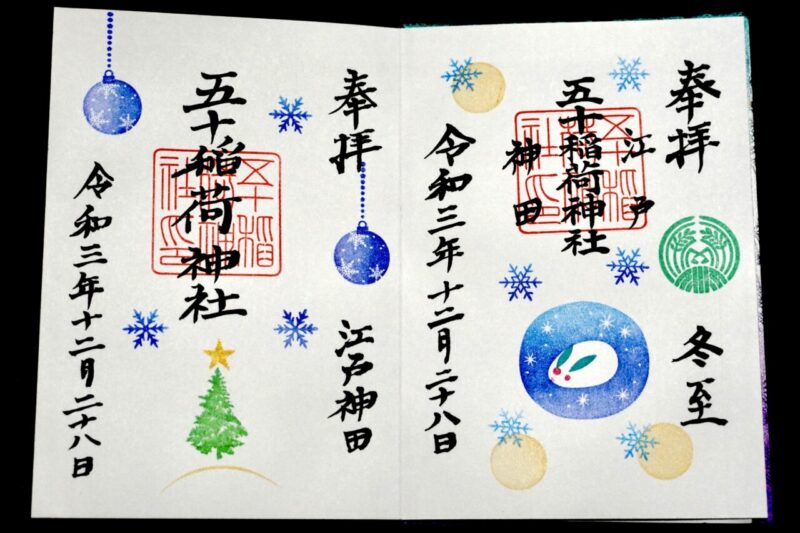

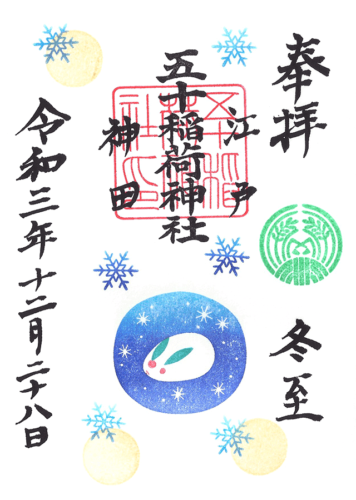

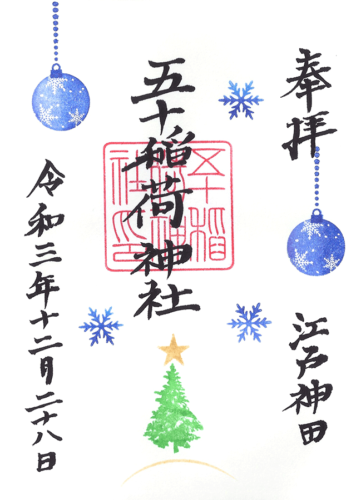

2021年12月に頂いた御朱印は雪うさぎとモミの木。

12月ならではの可愛らしい御朱印。

12月ならではの可愛らしい御朱印。

リーフレットも作ったとの事で可愛い御由緒書付きのリーフレットも下さった。

リーフレットも作ったとの事で可愛い御由緒書付きのリーフレットも下さった。

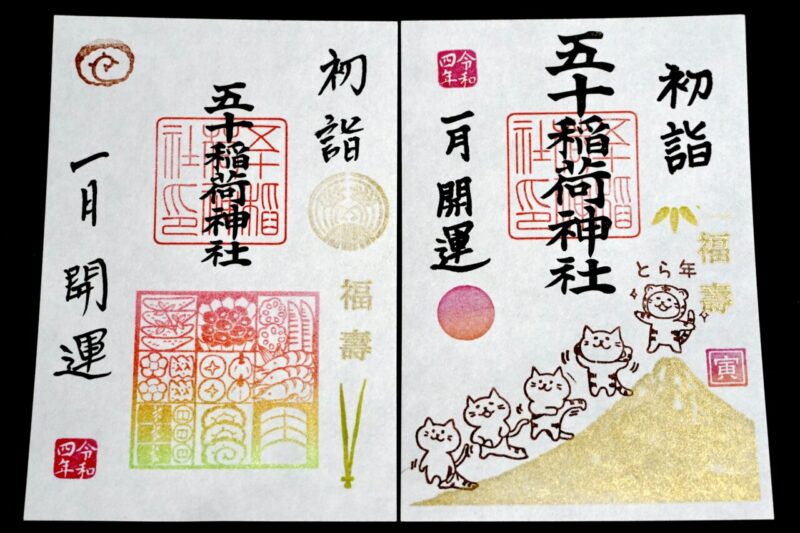

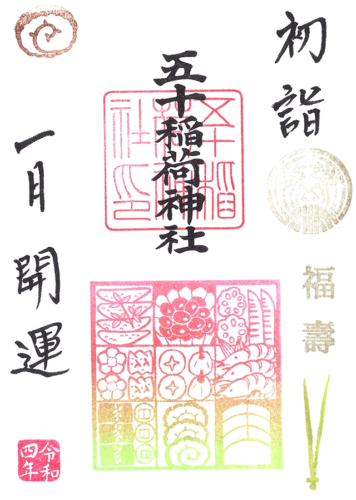

2022年1月に頂いた御朱印。

社務所の休務日だったが書き置きが置かれていたので有り難く頂いた。(初穂料は賽銭箱へ)

社務所の休務日だったが書き置きが置かれていたので有り難く頂いた。(初穂料は賽銭箱へ)

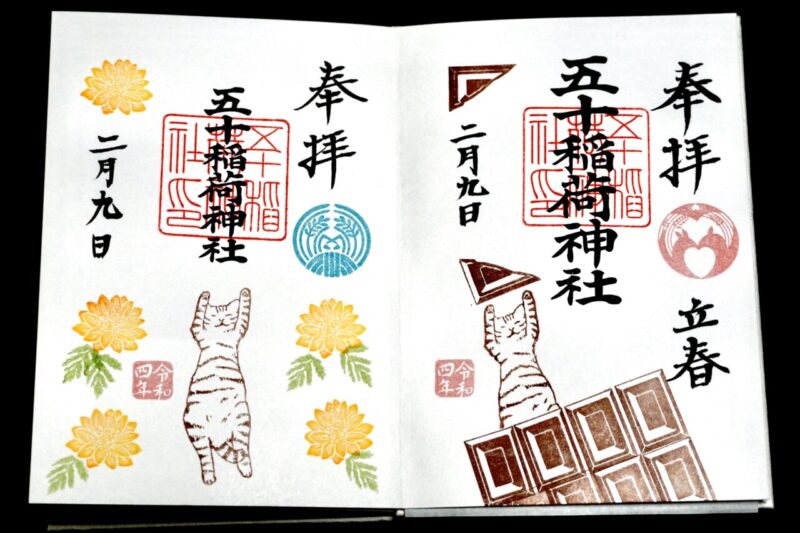

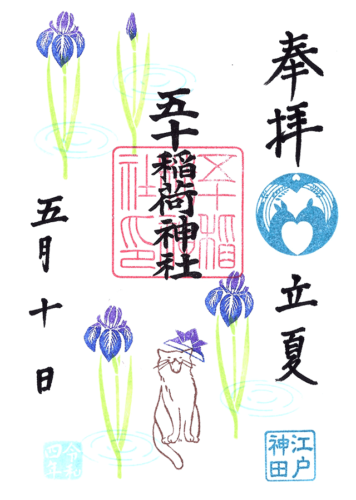

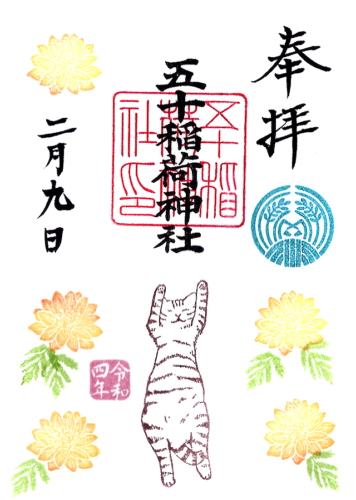

2022年2月に頂いた御朱印。

可愛らしい猫にチョコと福寿草の御朱印。

可愛らしい猫にチョコと福寿草の御朱印。

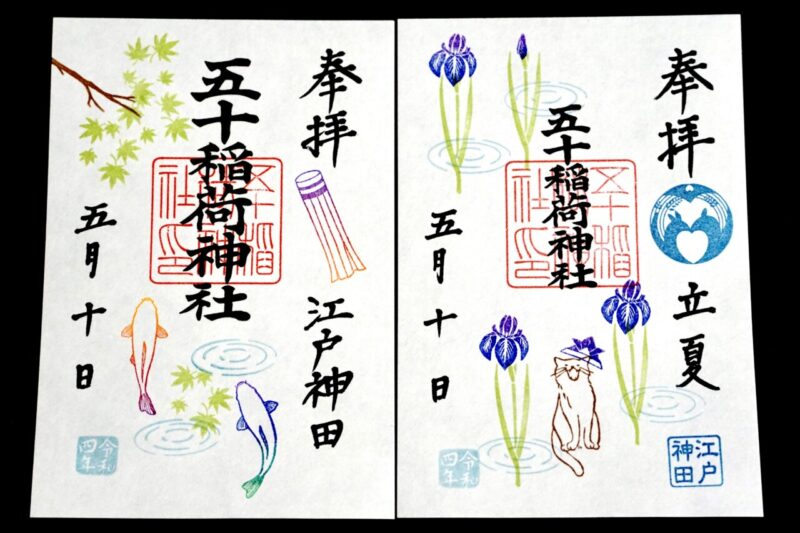

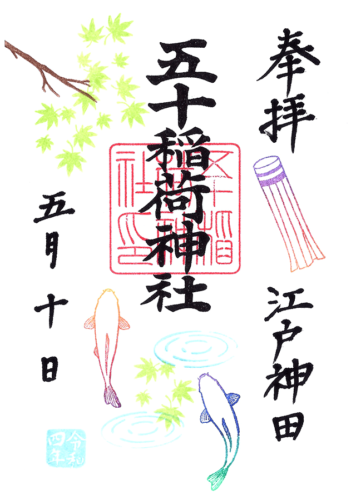

2022年5月に頂いた御朱印。

かきつばたと鯉のぼる御朱印。

かきつばたと鯉のぼる御朱印。

2022年7月に頂いた御朱印。

クリームソーダ御朱印は右のグラスをイチゴ・オレンジ・ブルーハワイから選べる仕様。

クリームソーダ御朱印は右のグラスをイチゴ・オレンジ・ブルーハワイから選べる仕様。

自分で選べるユニークな御朱印。

自分で選べるユニークな御朱印。

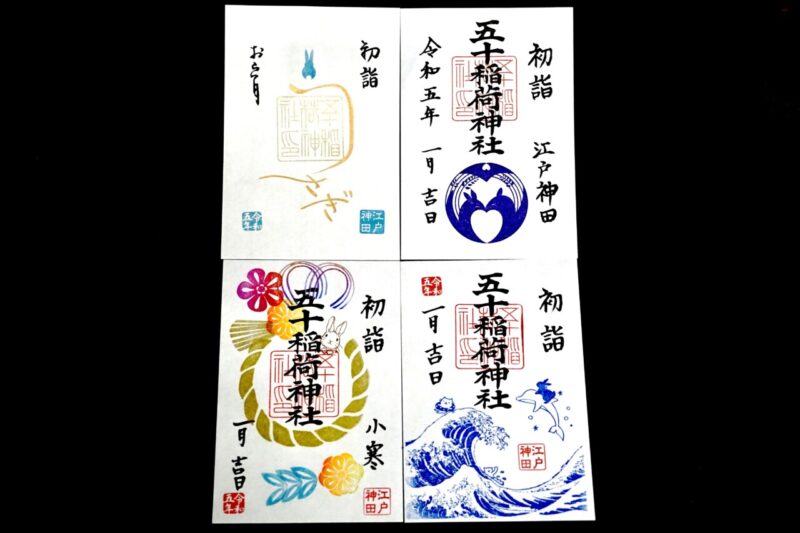

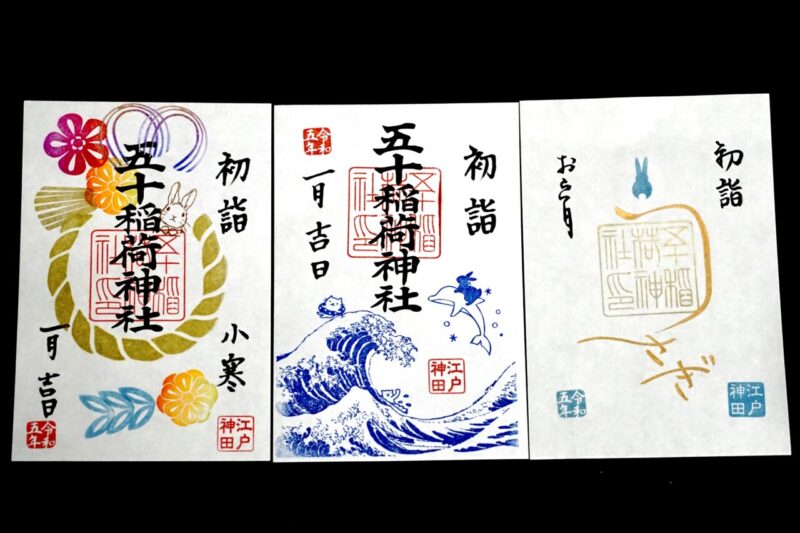

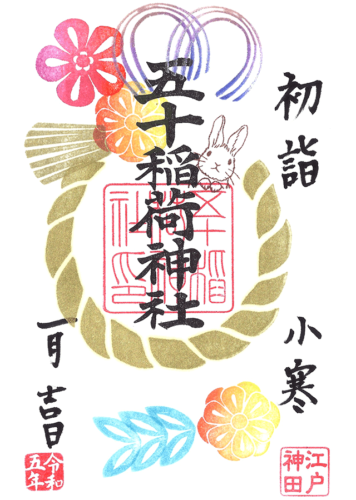

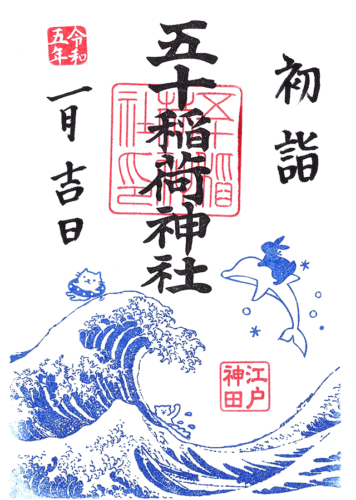

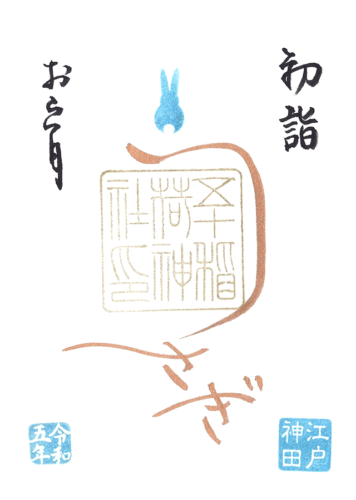

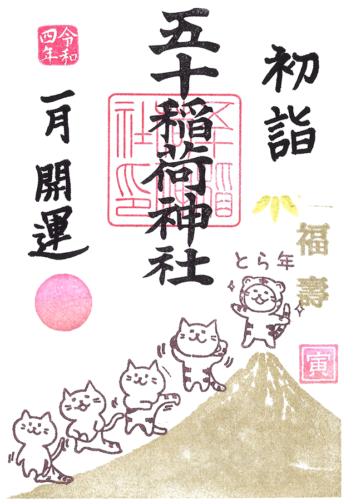

2023年正月に頂いた御朱印。

本来はお正月うさぎの御朱印以外は帳面に頂けるが、大変混雑していたので書き置きで頂いた。

本来はお正月うさぎの御朱印以外は帳面に頂けるが、大変混雑していたので書き置きで頂いた。

1月限定の御朱印2種類とお正月うさぎ。

1月限定の御朱印2種類とお正月うさぎ。

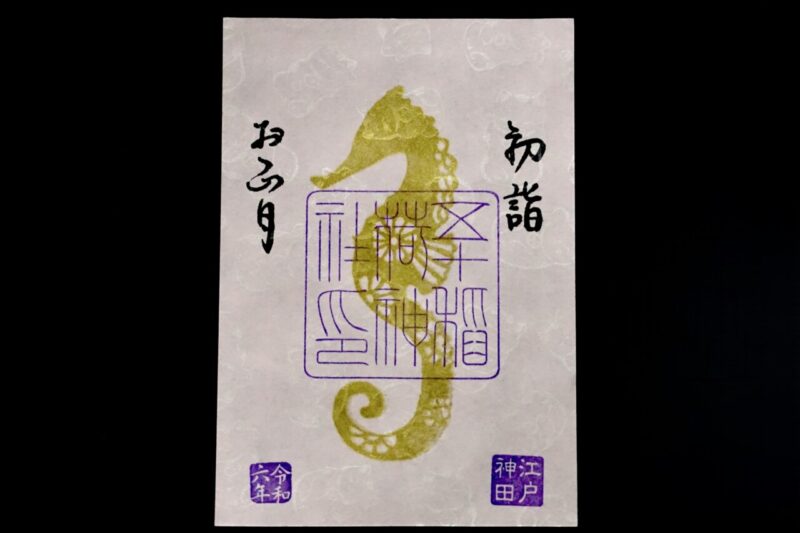

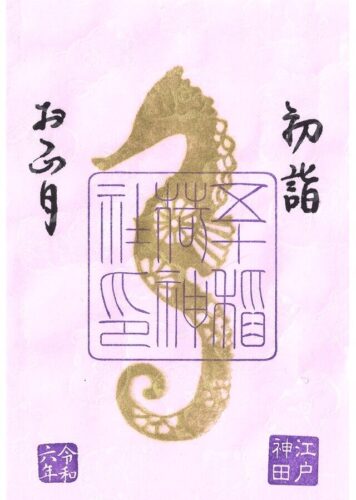

2024年1月に頂いた干支御朱印。

7色の印から選ぶことができてこちらは江戸紫。

7色の印から選ぶことができてこちらは江戸紫。

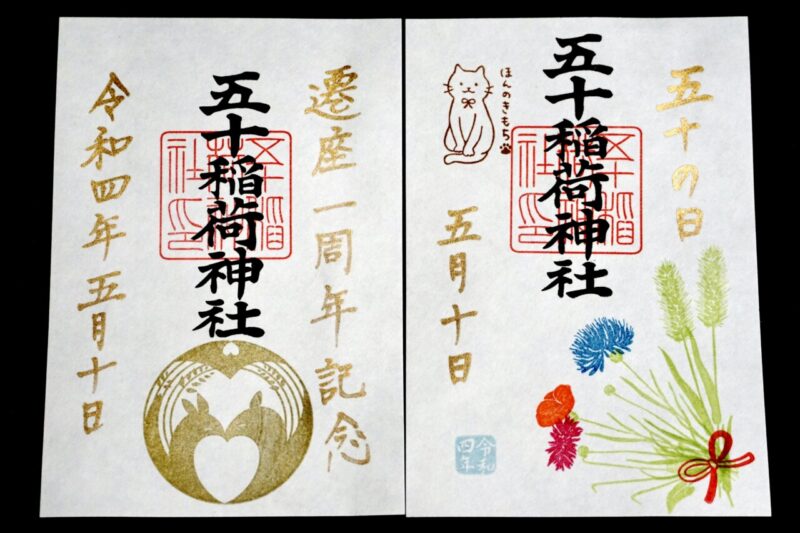

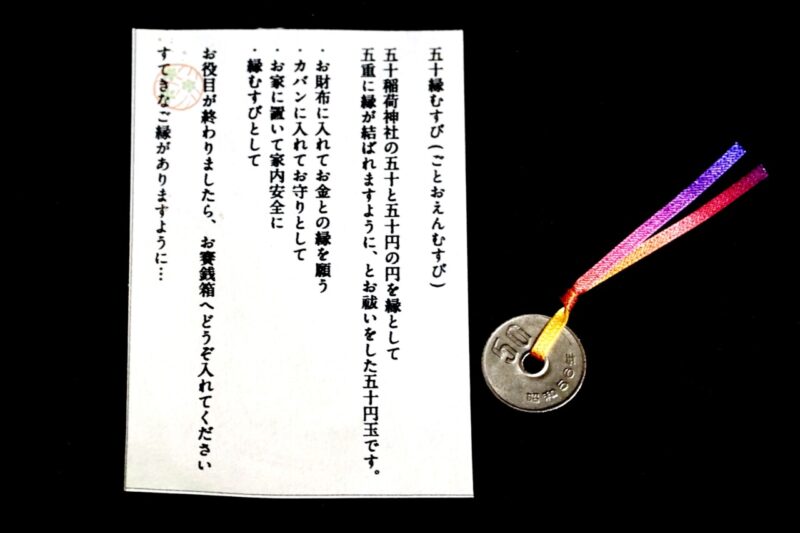

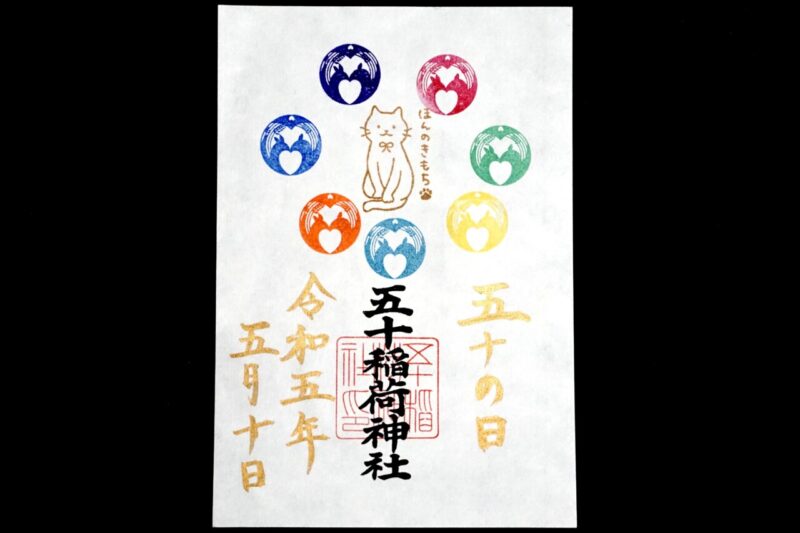

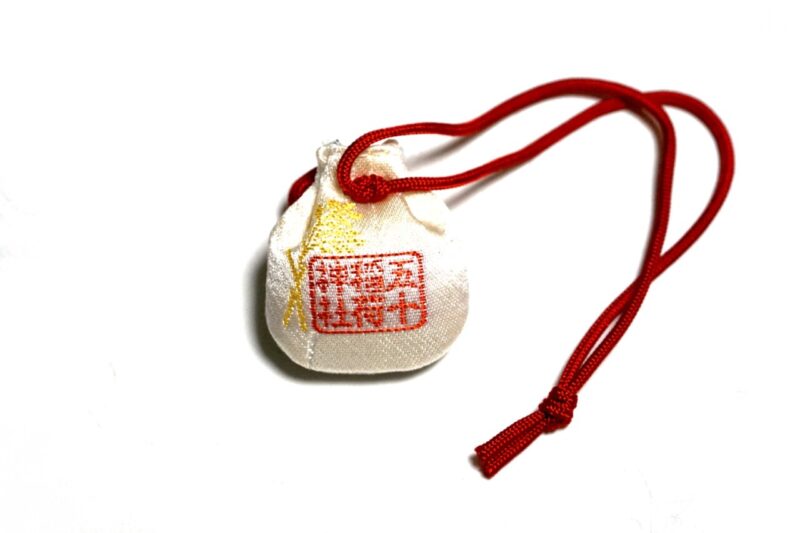

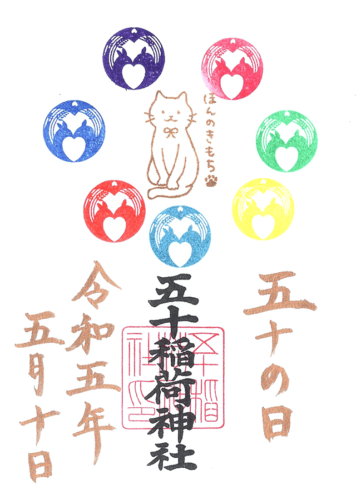

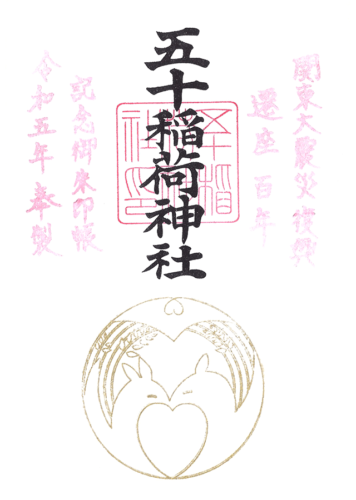

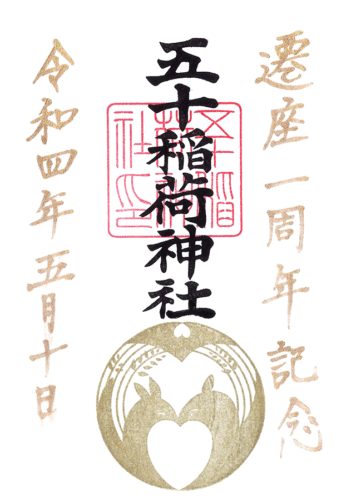

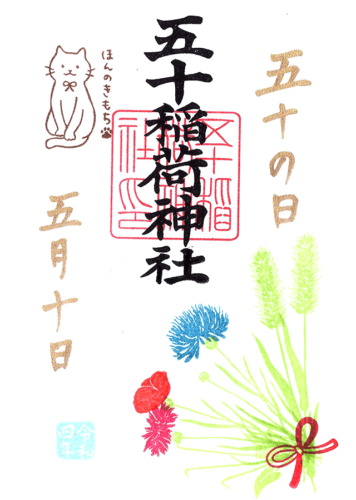

5月10日は五十稲荷神社の日・五十縁むすび

2022年5月10日は「五十稲荷神社の日」と題して限定御朱印を授与。

右が「五十の日御朱印」で左が新社殿や新社務所が竣工して1年を祝した「遷座一周年記念御朱印」。

右が「五十の日御朱印」で左が新社殿や新社務所が竣工して1年を祝した「遷座一周年記念御朱印」。

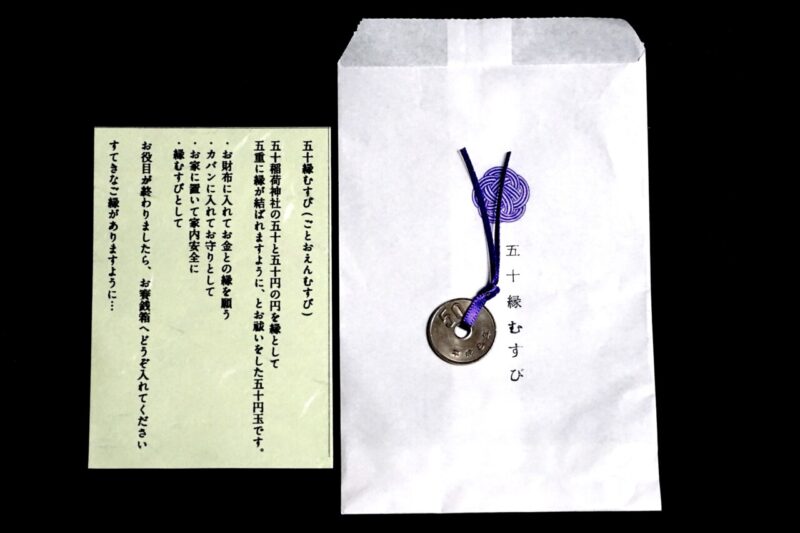

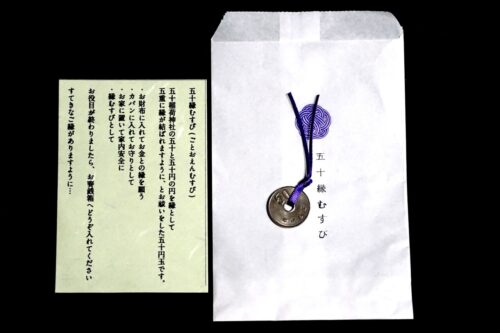

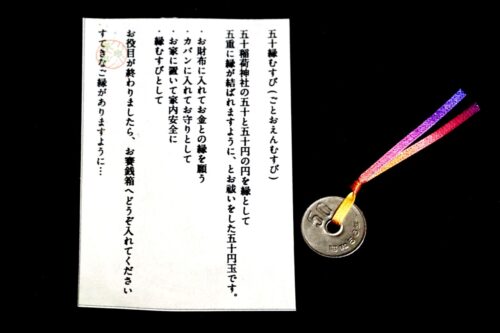

更に5月10日に合わせて5月14日まで御朱印を受けた人に「五十縁むすび」が授与された。

50円玉を使用したご縁を結ぶ「五十縁むすび」。

50円玉を使用したご縁を結ぶ「五十縁むすび」。

2023年5月10日も「五十稲荷神社の日」を開催。

こちらが2023年の限定御朱印。

こちらが2023年の限定御朱印。

昨年同様に「五十縁むすび」も授与。

2023年は5月10日に参拝した方のみの授与となった。

2023年は5月10日に参拝した方のみの授与となった。

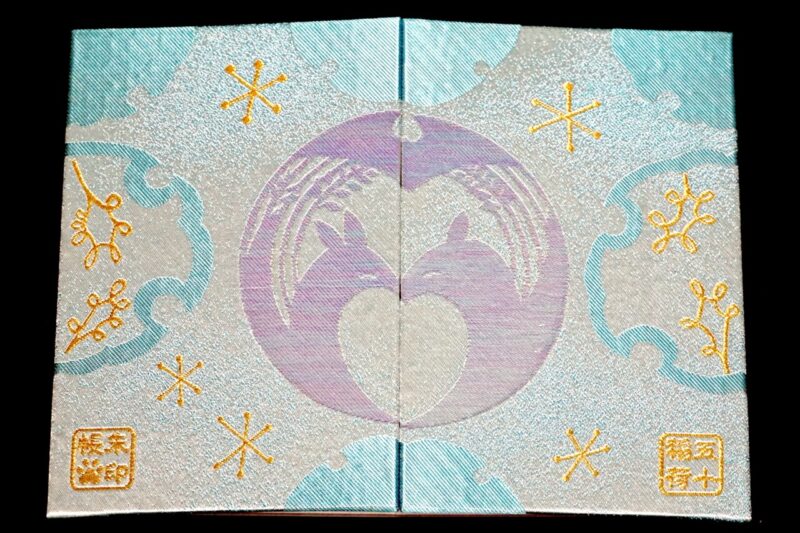

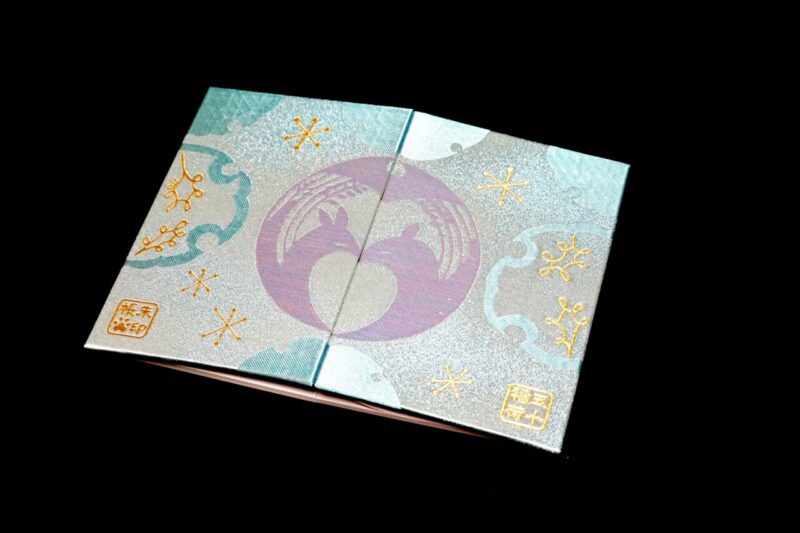

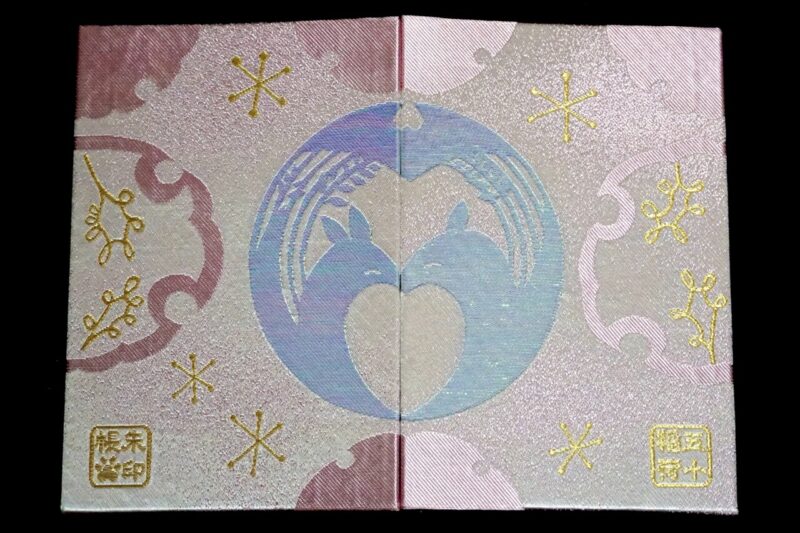

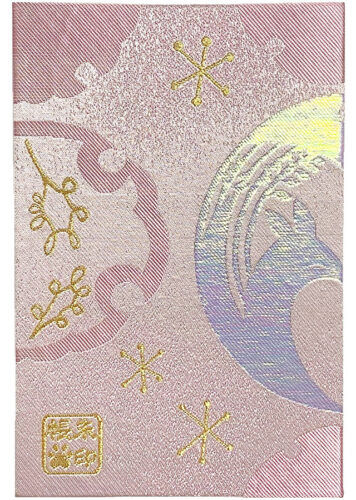

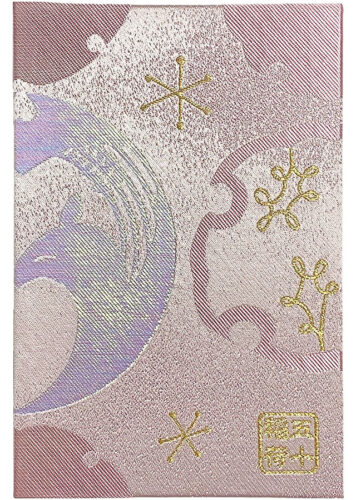

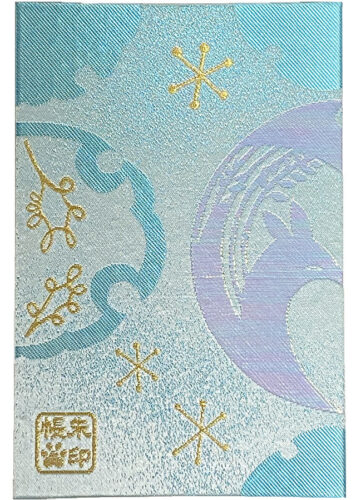

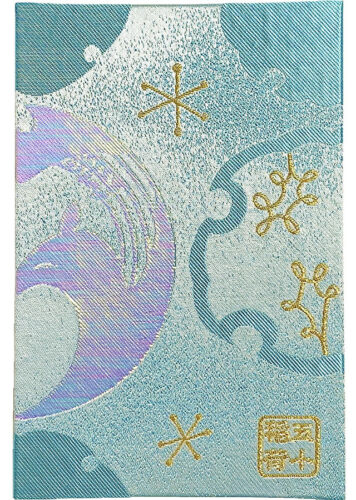

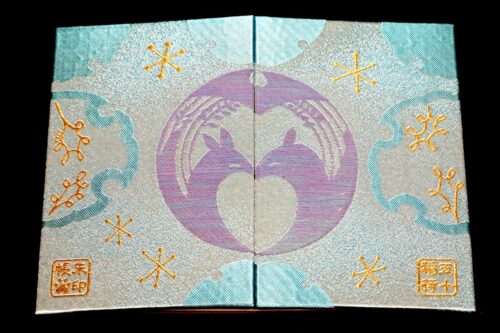

狐がハート(猪目)を作る雪輪模様の御朱印帳

2023年元日よりオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

月詣して御朱印を頂く方も多いので待望のオリジナル御朱印帳。

月詣して御朱印を頂く方も多いので待望のオリジナル御朱印帳。

西陣織で神使の狐が両面でハート(猪目)を作り、雪輪模様の美しい御朱印帳。

西陣織で神使の狐が両面でハート(猪目)を作り、雪輪模様の美しい御朱印帳。

空色・桜色・藍色の3色展開。(筆者が頂いたのは空色)

空色・桜色・藍色の3色展開。(筆者が頂いたのは空色)

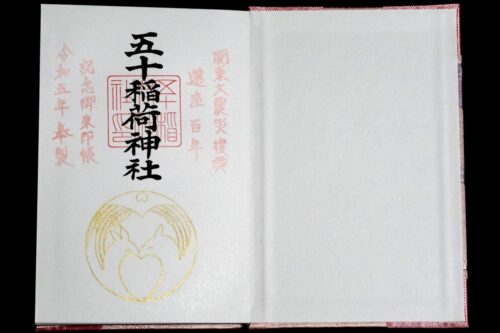

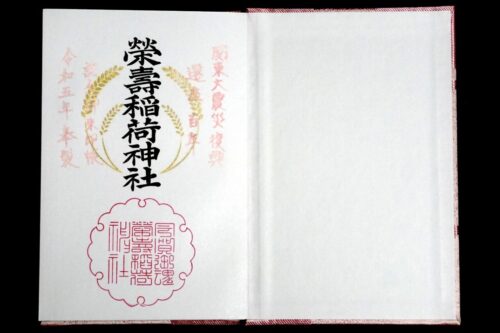

手水舎復興のための御朱印帳・正式名称である栄寿稲荷の御朱印も

上述のオリジナル御朱印帳再頒布にあたり、手水舎復興と賽銭箱新調の寄付を兼ねた御朱印帳と云う形での頒布をする事に。

デザインなどは全く同じでもえぎ色が追加の4色展開。(筆者が頂いたのは桜色)

デザインなどは全く同じでもえぎ色が追加の4色展開。(筆者が頂いたのは桜色)

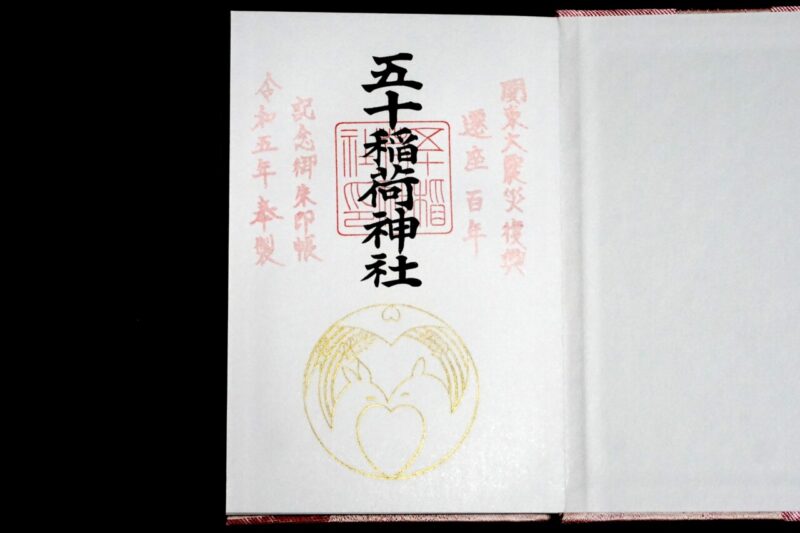

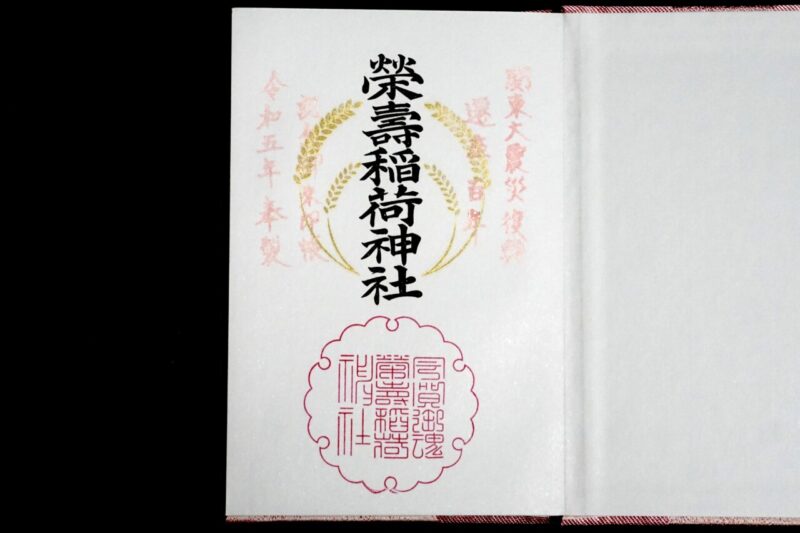

特筆すべきは両面に御朱印帳限定の御朱印が書き入れしてある事。

特筆すべきは両面に御朱印帳限定の御朱印が書き入れしてある事。

通称の「五十稲荷神社」だけでなく、正式名称の「栄寿稲荷神社」社号での御朱印入り。

通称の「五十稲荷神社」だけでなく、正式名称の「栄寿稲荷神社」社号での御朱印入り。

クリームソーダ柄の新御朱印帳

2023年6月10日よりクリームソーダ柄の新御朱印帳を頒布。

可愛らしいクリームソーダと猫ちゃん柄。

可愛らしいクリームソーダと猫ちゃん柄。

可愛らしい開運きつねみくじ・開運きつね守

授与品として「開運きつねみくじ」も可愛らしくて人気。

きつねの中に朱色のおみくじ。

きつねの中に朱色のおみくじ。

柔らかい表情の可愛らしいきつね。

柔らかい表情の可愛らしいきつね。

縁起物として持ち帰り開運の置物として飾る事ができる。

縁起物として持ち帰り開運の置物として飾る事ができる。

2022年元日からは新たに「開運きつね守」も頒布開始。

可愛らしいきつねのお守りで紐は赤・黒・白の3色用意。

可愛らしいきつねのお守りで紐は赤・黒・白の3色用意。

裏は「五十稲荷神社」の文字と稲穂。

裏は「五十稲荷神社」の文字と稲穂。

2022年7月からは夏季限定として「開運きつね守-涼-」を頒布。

水色と白の涼しげな紐で100体限定。

水色と白の涼しげな紐で100体限定。

所感

神田小川町の路地裏に鎮座する小さなお稲荷様。

江戸時代中期には足利藩主戸田家の邸内社となり「栄寿稲荷」として崇敬された。

明治になり戸田家が転居した事で崇敬者による崇敬神社として、五と十のつく日は縁日となり数多くの参詣者が訪れ、いつしか「五十稲荷(ごとおいなり)」の呼称が一般化されるように。

現在では「栄寿稲荷」より「五十稲荷」のほうが定着していて、扁額や御朱印も「五十稲荷神社」を使用している。

2021年に新社殿や社務所、境内整備が行われ、どことなくモダンでいて和を感じる素敵な空間に。

氏子区域を持たない小さなお稲荷様ながら、こうして失われる事なく存続し、さらに改修も行われたのは、それだけ崇敬者からの崇敬が篤いからこそ。

小さなお稲荷様にも歴史や崇敬者の思い有り、そう感じさせてくれる良い神社。

また新社殿や社務所が完成してから御朱印を始め色々な努力をされていて、以前よりかなり多くの参拝者が訪れるようになったのが窺え、小さな神社ながらもこうした努力が実るのが実感できる素敵な神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※現在は社務所に常駐している事が多いため直接帳面に頂ける。

※ご不在の場合は賽銭箱の上に書き置きあり。

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

2月21日・22日は「猫の日御朱印」

※見開きの書き入れ御朱印。数量限定で同じデザインの書き置きも用意。

2月15日は「月詣限定御朱印」

※月替り御朱印の印や月詣りの文字が金色版になる。

2月2日は「お誕生日御朱印」

※おかげさま詣。当日はお誕生日御朱印のみの書き入れ。他は書き置きのみ。

2月1日・13日は「初午限定御朱印」

※見開きの書き入れ御朱印。書き置きはなし。1日は初午・13日は二の午の文字が入る。

2月1日-数量限定で「月替り栄寿稲荷神社御朱印」

※正式名称である栄寿稲荷神社の御朱印。書き置きのみ。数量限定で毎月絵柄が分かる。

2月1日-25日まで「月替り御朱印」「五十市御朱印」

※書き置きのみ。最新の御朱印情報・休務日・受付時間などは公式X(Twitter)か公式Instagramにて。

- 2024年干支/江戸紫

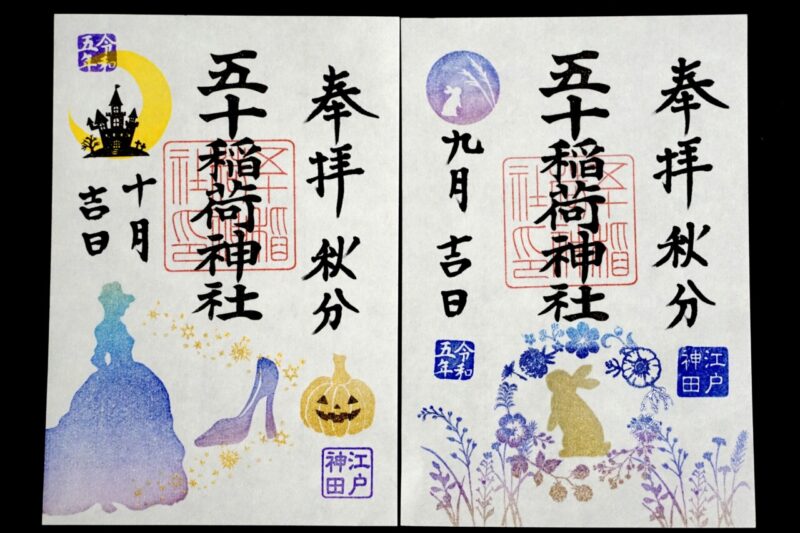

- 2023年10月(ガラスのくつ)

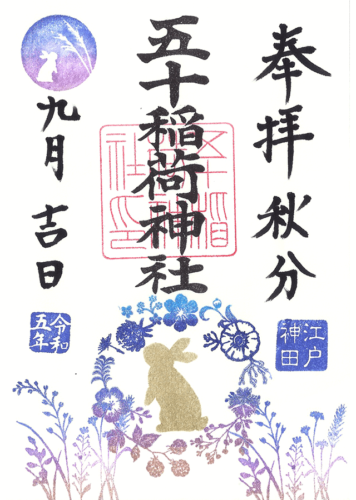

- 2023年9月(月うさぎ)

- 2023年五十の日

- 栄寿稲荷神社/御朱印帳限定

- 五十稲荷神社/御朱印帳限定

- 2023年1月(しめ縄)

- 2023年1月(波うさぎ)

- うさぎのお正月

- 通常(江戸紫)

- 2022年7月(クリームソーダ)

- 通常(夏季)

- 遷座一周年記念/5月10日限定

- 2022年五十の日/5月10日限定

- 2022年5月(かきつばた)

- 2022年5月(鯉のぼる)

- 2022年2月(チョコ)

- 2022年2月(福寿草)

- 2022年1月(とら年)

- 2022年1月(おせち)

- 2021年12月(雪うさぎ)

- 2021年12月(モミの木)

- 収穫祭/ごとーいにゃり

- 2021年10月(コスモス)

- 2021年10月(ぶどう)

御朱印帳

手水舎復興寄付御朱印帳

初穂料:3,500円

社務所にて。

手水舎復興と賽銭箱新調の寄付を兼ねた御朱印帳。

両面に限定の御朱印2体入り。

片面は通称の「五十稲荷神社」、もう片面は正式名称の「栄寿稲荷神社」の御朱印。

西陣織で神使の狐が両面でハート(猪目)模様に。

雪輪模様の美しい御朱印帳。

藍色・空色・桜色・もえぎ色の4色展開。

- 表面

- 裏面

- 五十稲荷神社御朱印/御朱印帳限定

- 栄寿稲荷神社御朱印/御朱印帳限定

- 社務所掲示

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,500円(現在は上述の手水舎復興寄付御朱印帳のみの頒布)

社務所にて。

2023年元日より頒布を開始したオリジナル御朱印帳。

西陣織で神使の狐が両面でハート(猪目)模様に。

雪輪模様の美しい御朱印帳。

空色・桜色・藍色の3色展開。

- 表面

- 裏面

- 見開き

授与品・頒布品

五十縁むすび(ごとおえんむすび)

初穂料:─

社務所にて。

2023年5月10日と2022年5月10日の「五十稲荷神社の日」に頂いた授与品。

開運きつね守

初穂料:700円

社務所にて。

※夏季限定の涼は100体限定。

※通常は紐の色が赤・黒・白の3色あり。

- 開運きつね守-涼-

- 開運きつね守-涼-

- 開運きつね守(赤)

- 開運きつね守(赤)

開運きつねみくじ

初穂料:500円

社務所にて。

※きつねの中に朱色のおみくじが入っていてきつねは縁起物として持ち帰り可。

参拝情報

参拝日:2024/01/12(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/10(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2023/01/13(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/07/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/19(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント