目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- ローカルで賑わう武蔵新田に鎮座

- 手水舎は花手水や涼し気な金魚手水も

- 明治神宮より下付され再建した社殿

- 朱色の瑞垣に囲まれた稲荷神社

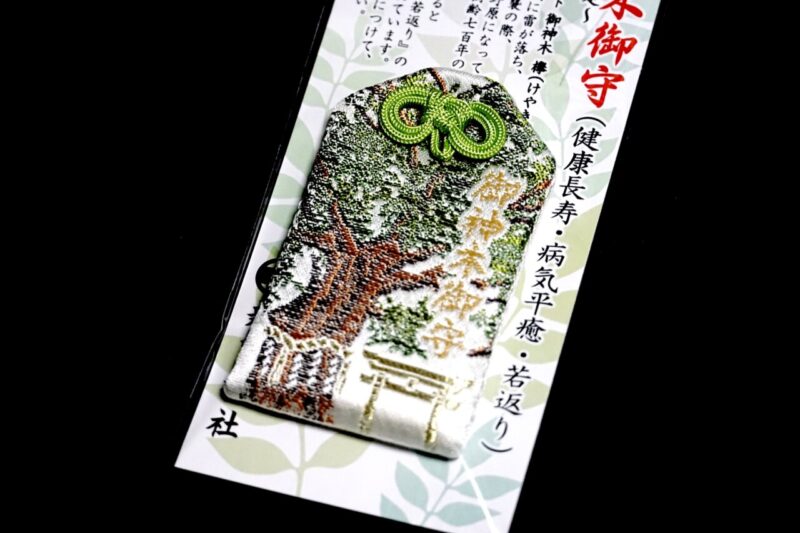

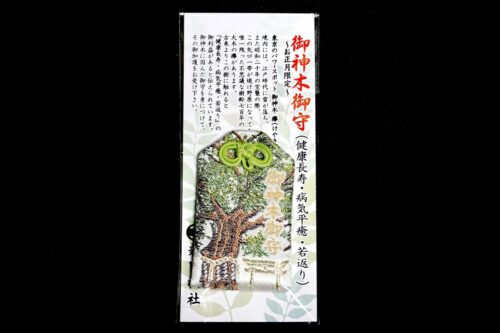

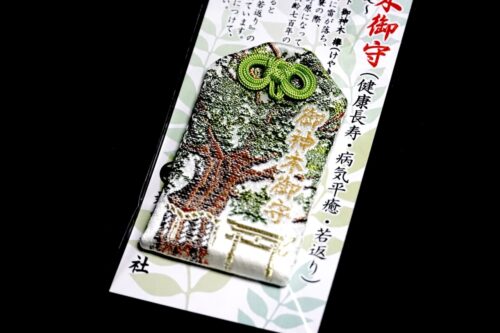

- 樹齢700年の御神木はパワースポット・健康長寿に若返り(現在は御神木には触れないように)

- 義興公の墳墓である御塚・祟りの伝承・うなる狛犬

- 神輿庫・元日や例大祭で公開される宝物殿

- 石の卓球台・LOVE神社といったユニークな境内

- 三が日や例大祭での賑やかな祭事

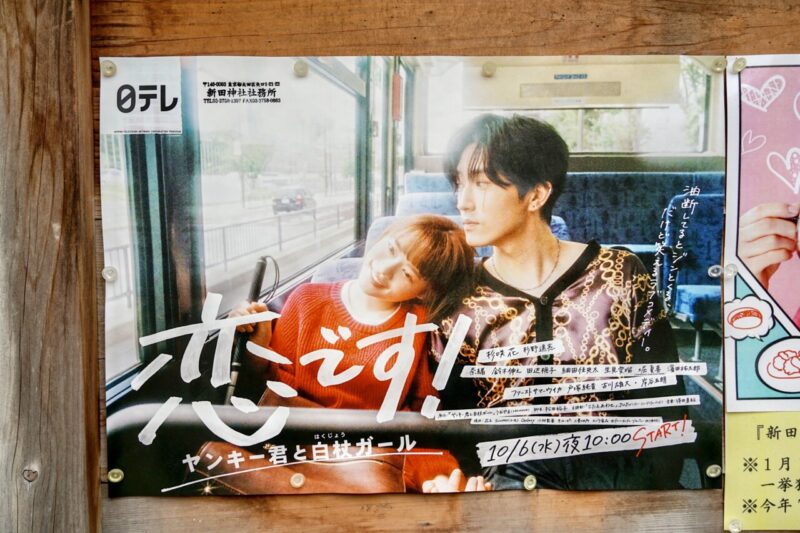

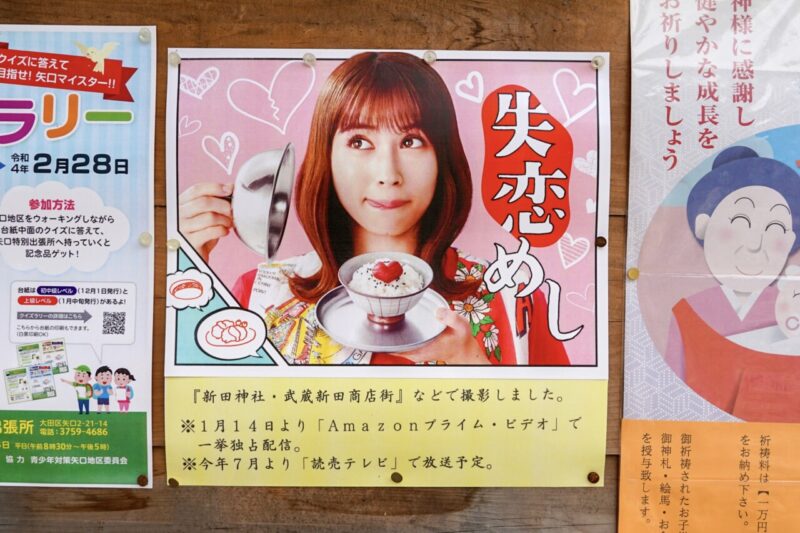

- 橋本環奈さん出演CM・ジャニーズWESTファンの絵馬・ミステリと言う勿れ・失恋めしのロケ地

- 境内では枝垂れ桜が美しく咲く

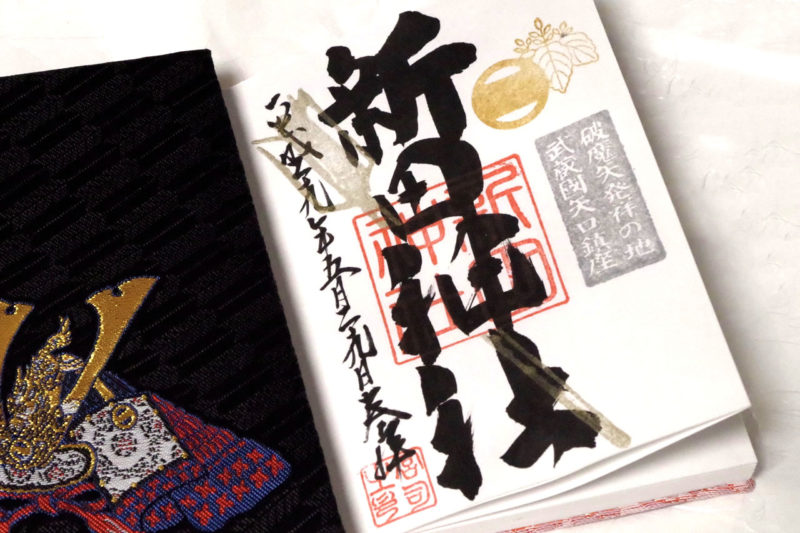

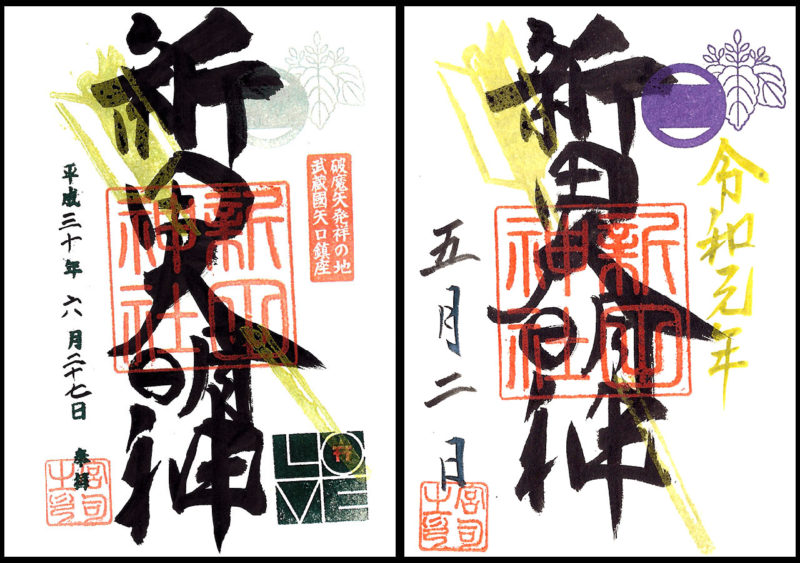

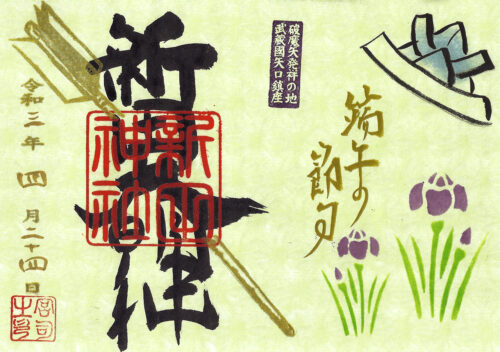

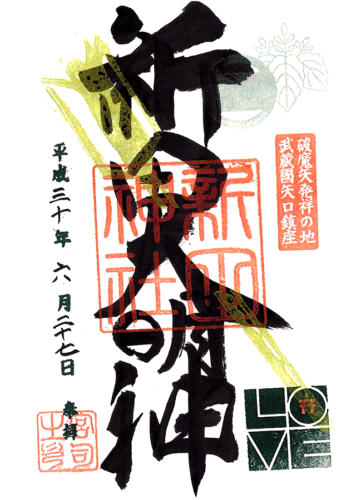

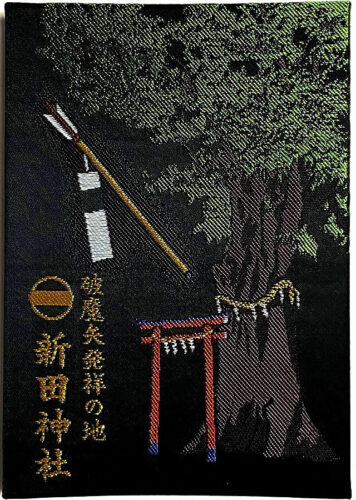

- 矢守(破魔矢)が押印された御朱印・限定御朱印

- 初詣限定の切り絵御朱印

- 御鎮座665年例大祭限定透かし御朱印

- 義興公の兜や御神木をデザインした御朱印帳

- 「願い叶うまもり」など豊富な授与品

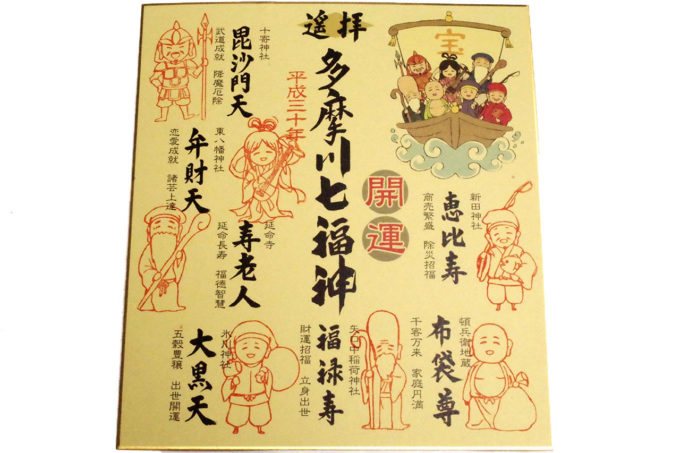

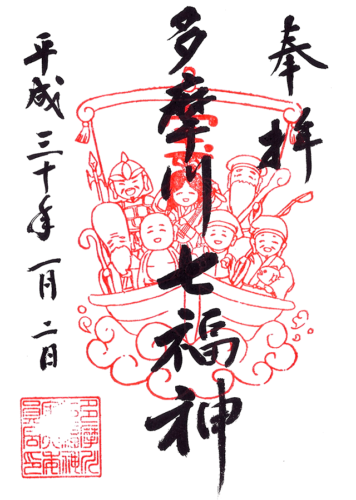

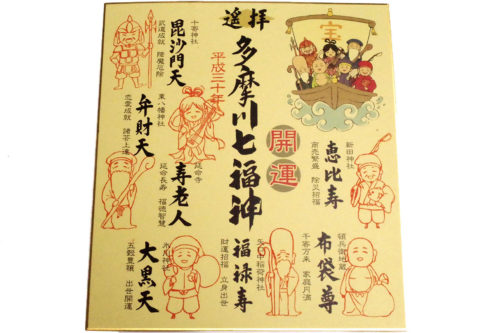

- 通年で七福神巡りが可能な多摩川七福神巡り

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

破魔矢発祥の地・新田義興公を祀る神社

東京都大田区矢口に鎮座する神社。

旧社格は府社で、地域一帯から多大な崇敬を集めた。

南朝の忠臣である新田義興公をお祀りしている御霊信仰の神社。

社殿の後方には円墳があり義興の遺骸を埋めた墳墓と伝わる。

平賀源内『神霊矢口渡』の舞台になるなど縁が深く、破魔矢発祥の地として知られる。

現在は多摩川七福神の恵比寿も担っている。

神社情報

新田神社(にったじんじゃ)

御祭神:新田義興公

社格等:府社

例大祭:10月10日

所在地:東京都大田区矢口1-21-23

最寄駅:武蔵新田駅

公式サイト:https://nittajinja.org/

御由緒

清和天皇より六代の八幡太郎義家の嫡孫源義重は上野国新田荘を領し、新田氏を称した。新田義興公はその七世の裔新田義貞公の第二子で、幼名を徳寿丸と申され、後醍醐天皇の御前にて元服されて従五位左兵衛佐に任ぜられた。義興公は幼少より智・勇に勝れ、殊に後醍醐天皇よりは「義貞の家を興すべき人なり」と、義興という名を賜わった。

義興公は父義貞公の遺志を継がれ新田一族を率いて吉野朝(南朝)の興復に尽力され、延元二年十二月(1337年)、北畠顕家卿と共に鎌倉を攻略、翌三年美濃国青野原に於て足利軍勢を撃破された。正平七年(1352年)には宗良親王を奉じて、弟義宗・従弟脇屋義治と共に足利尊氏・基氏を再度鎌倉に攻め、之を陥して暫く関八州に号令された。

その後、武蔵野合戦を始め各地に奮戦され、一時、鎌倉を出て越後に下り待機養兵されたが、武蔵・上野の豪族等に擁立されて再び東国に入られた。この事を聞知した足利基氏・畠山国清は大いに恐れをなし、夜討・奇襲を企てるが、常に失敗した。そこで、国清は竹沢右京亮・江戸遠江守らに命じて卑怯な計略をめぐらした。

正平十三年(1358年)十月十日、江戸・竹沢らの用意した舟で矢口の渡しを渡ろうとされたところ、舟が川の中流にさしかかると、江戸・竹沢らにいいふくめられていた渡し守は、櫓を川中に落とし、これを拾うと見せかけて川に飛び込み、あらかじめ穴を開けておいた舟底の栓を抜き逃げた。

あざむかれたと気付かれた時は、すでに遅く、舟は沈みかけ、ときの声とともに、江戸・竹沢らの軍勢に矢を射かけられ、終始一貫その忠儀を尽くされた義興公と従士十三人は矢口の渡しで壮烈なる最後を遂げられた。

その後、十月二十三日悪計加担の渡し守等は多摩川にて難船水死し、江戸遠江守は矢口にて義興公の怨霊に悩殺され狂死した。基氏入間川領内には義興公の怨念と化した雷火が落ち、竹沢・畠山も罪悪を訴える者があり基氏に攻められ諸所流浪の末死んだ。

この後も義興公の御霊が「光り物」となって矢口附近に夜々現れ、往来の人々を悩ました。そこで義興公の御霊を鎮めるために、村老等によって墳墓が築かれ社祠が建てられ、「新田大明神」として広く崇め奉られた。これが新田神社の起こりである。

江戸時代に於ては「新田大明神縁起」をもとに、蘭学者平賀源内が脚色した浄瑠璃「神霊矢口渡」が上演され、大名・武士から町人に至るまで武運長久・家運隆盛の守護神として広く崇敬を集め参詣者絶えることなく今日に至る。

明治六年一月府社に列し、同四十二年九月には特旨を以て従三位が追贈せられた。(頒布のパンフレットより)

歴史考察

南朝の忠臣・新田義興と云う武将

社伝によると、正平十三年/延文三年(1358)に創建と伝わる。

謀殺された新田義興のために村民たちが墳墓を築き、義興の霊を鎮めるために神として祭祀。

墳墓の前に当社を創建した。

南北朝時代の武将。

南朝の総大将・新田義貞の次男。

元服に際して吉野で後醍醐天皇に謁見した際に「誠に武勇が器用である。義貞の家を興すべき人なり」として義興の名を給るほど無類の勇将であった「南朝の忠臣」。

鎌倉幕府を滅亡に追い込み、後醍醐天皇による建武新政樹立の立役者の一人となった武将。

同じく倒幕の貢献者の一人である足利尊氏と対立。

後醍醐天皇側について南朝の総大将として奮戦したものの、越前藤島で戦死。

南朝の総大将として忠節を尽くし続けた忠臣と知られる。

南朝総大将・新田義貞の次男が、当社に祀られている新田義興。

父の義貞、さらに兄の義顕が戦死した後も、南朝方の中心として弟の義宗や従兄弟の脇屋義治ら新田一族を率いて鎌倉奪還を目指し、武蔵野合戦など各地を転戦。

新田義興は週刊少年ジャンプで連載の『逃げ上手の若君』でも少年武将として登場。

2024年7月からはTVアニメ化。

義興の侍女・少将局の悲劇

新田義興については『太平記』に顛末を詳しく記されている。

正平十三年/延文三年(1358)、義興は足利尊氏が没した事が好機と捉え鎌倉奪還のため挙兵。

これに対し尊氏の子で鎌倉公方・足利基氏と、関東管領・畠山国清は、義興の進出を畏れ奸計を用いて殺害しようとする。

室町幕府が関東における出先機関として設置した鎌倉府の長官。

その鎌倉公方を補佐するための役職が関東管領。

室町幕府が設置した鎌倉府の長官「鎌倉公方」を補佐するために設置された役職。

足利基氏や畠山国清らは、新田の元家臣であり足利側に寝返った竹沢右京亮を使い、再び新田側に寝返ったと装わせ義興に近づかせた。

しかし容易に信用される事がなく、そこで竹沢は京都から選りすぐりの美女・少将局を義興に与えて巧みに取り入り、時間をかけ謀殺の機会を狙う事となった。

竹沢が義興に取り入るために与えた美女が少将局。

京都から来た16-17歳ぐらいの上臈(高級女官)であったとされており、義興は大変気に入り侍女としたと伝えられている。

こうして少将局を与えた竹沢は義興に取り入る事に成功。

いよいよ時期到来と見た竹沢は、義興を自宅へ招いて謀殺するために、一族郎党を集めて自宅付近に隠れ、宴の際に謀殺しようと試みた。

それを知った少将局が義興へ「夢見が悪いので7日間は外へ出ないように」といった文を届け、竹沢の招待に応じないように懇願。

義興はその文を見て外出をせず、窮地を脱する事となる。

しかし、この事が露見して少将局は竹沢一族郎党によって殺害されてしまう。

矢口の渡しでの謀殺

少将局を使った謀殺に失敗した竹沢は、関東管領・畠山国清に援助を求める。

畠山国清の命によって、江戸遠江守とその甥・江戸下野守が密かに300騎余を率い参加。

竹沢は協力する兵が鎌倉に多数いるので、密かに鎌倉入りするべきだと唆す。

これを信じた義興は、少数の側近のみを従え、夜明けに多摩川「矢口の渡し」に誘い出された。

多摩川にあった渡し場。

「矢口の渡し」と呼ばれた渡し場は、多摩川の流れと時代によって場所に違いがあり、最終的には多摩川大橋付近が渡船場として利用されていた。

新田義興の時代は現在の当社付近であったと考えられていて、多摩川は今より東へ大きく迂回していたと見られている。

竹沢は背後に射手150人を隠し、江戸遠江守らは300騎余を率いて対岸の茂みで待ち伏せ。

更に船頭を買収して舟底に穴を空けさせ、両岸から挟撃する手はずとなった。

義興と家臣が川の中ほどに漕ぎ出したところで、船頭が穴の栓を抜き逃げてしまう。

背後からは射手による矢が飛んできたため、進退窮まった義興ら主従は対岸に泳ぎ着いて、江戸遠江守側の敵兵と斬り合いとなり討死。(自刃したとも伝えられる)

こうして無類の勇将と讃えられた南朝の忠臣・新田義興は謀殺されてしまう。

義興公の祟りを鎮めるために創建

義興を謀殺した江戸遠江守や竹沢右京亮は、鎌倉公方の足利基氏のもとへ馳せ参じる。

関東管領の畠山国清に褒賞され、それぞれ数ヶ所の恩賞地を拝受した。

ここから義興の祟りと伝わる出来事が始まる。

遠江守が恩賞地へ向かう際、謀殺に協力した船頭の舟が矢口の渡し場に迎えに来たところ、暴風雨が起こり船頭は川に落とされて死んでしまう。

驚いた遠江守は引き返すも義興の怨霊が現れて落雷により落馬。

遠江守はその数日後に狂死した。

畠山国清の夢にも義興が現れ、陣地近くの家や仏閣などが落雷により焼失。

このように義興の祟りと思われる事態が、謀殺した側の人物に相次ぐ事となった。

さらに謀殺の現場となった矢口付近には夜ごと光り物が現れて人々を悩ますようになる。

正平十三年/延文三年(1358)、当地の村民たちが墳墓を築き、義興の霊を鎮めるために神としてお祀りし、墳墓の前に当社を創建。

この墳墓は現在も「御塚」として当社境内に残されている。

この墳墓は現在も「御塚」として当社境内に残されている。

これが当社の創建起源であり、当時は「新田明神社」と称された。

新田氏末裔の徳川家からの崇敬・江戸庶民からの人気

江戸時代になると徳川将軍家より篤い庇護を受ける。

徳川将軍家からの庇護、さらには武家諸氏より信仰を受ける神社として発展。

更に天才・奇才とも言われる平賀源内とも深い繋がりをもち、お祀りしている新田義興公やその弟の逸話を平賀源内が脚色した脚本『神霊矢口渡』の浄瑠璃や歌舞伎が上演。(詳しくは後述)

江戸庶民からも大変な崇敬を受けるようになる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(矢口村)

新田明神社

村の中央にあり。新田左兵衛佐義興の霊を祀れり。社地は古より検地せしことなければ、歩数をしらずと云。縁起の略に云。新田大明神は、左中将義貞朝臣の次男左兵衛佐藤義興を祭れるなり。(中略)野人村老集りて義興の亡霊を一社の神に祭り、墳墓をきづき竹樹を植て新田大明神と名づけける。これ延文三年十月なり。さればこの邊に立よる人は、忽神罰を蒙りけるにより神職をはじめ里人に至るまで近よらず。又いつのころよりか正月十日、十月十日二度の祭礼をこなひしより、年々おこたらずと云々此縁起は延宝年中林春斎のえらひしものなりといへば、多くは古書を閲して抄出せしならん今、太平記・神明鏡・南方紀傳等の書と参考するに、大抵はたがひなし。

本社。宮作、石壇の上にあり。壇の大さ二間に三間。

幣殿。四間に二間。茅葺なり。本社を少ばかり、へだてて前にあり。

鳥居三基。木にて作る。其中前にたてるものには新田大明神の五大字を扁す。

鐘。神楽堂の前にあり。銘文あれどもいとちかきものなれば略せり。楼もありしが、今は損壊して廃したり。

絵馬堂。三間に二間。拝殿に向て左にあり。

神楽堂。同ならびにて前の方にあり。二間に三間。

末社

稲荷社。同ならびにて、拝殿の脇にあり。小祠。

牛頭天王社。稲荷の脇にあり。尤小祠。

疱瘡神社。同ならびにあり。前に鳥居をたつ。

三峯社。同ならびの隅、古墳の方にあり。

稲荷社。拝殿に向ひて左の方別当本堂のならびにあり。

神馬殿。神楽堂に向ひてあり。神馬の形を作りて安ぜり。

新田義興墳。本社の後ろあり。墳の径七-八間、上に竹薮十竿生たり。人この墳に触る者あれば、忽祟ありとて、廻りに柵をゆひまはし、竹のかれしも取去ることをおそれてそのまますておけり。相傳ふ此墳は義興の屍及びその時の舟をこほちて埋みし印の塚なり。そのかみは玉川今の墳の後をながれしにより、川邊の方を正面としてきつきたるゆへ、社をいとなむに及て墳前菜地なかりしかば、後の方へみやつくりせしかど、今に正面の方へも石の鳥居をたてり。墳の側に石碑あり。是は近き頃松平大学頭頼寛の建立なり。(銘・略)

別当真福寺

矢口村の「新田明神社」として記されているのが当社。

当社境内に現存する道標にも「新田大明神」と記されている。

当社境内に現存する道標にも「新田大明神」と記されている。

人気の神社であったため、大変長い記述がされている。

別当寺は「真福寺」が担っていた。

境内社の数も多く大変立派な境内だった事が分かる。

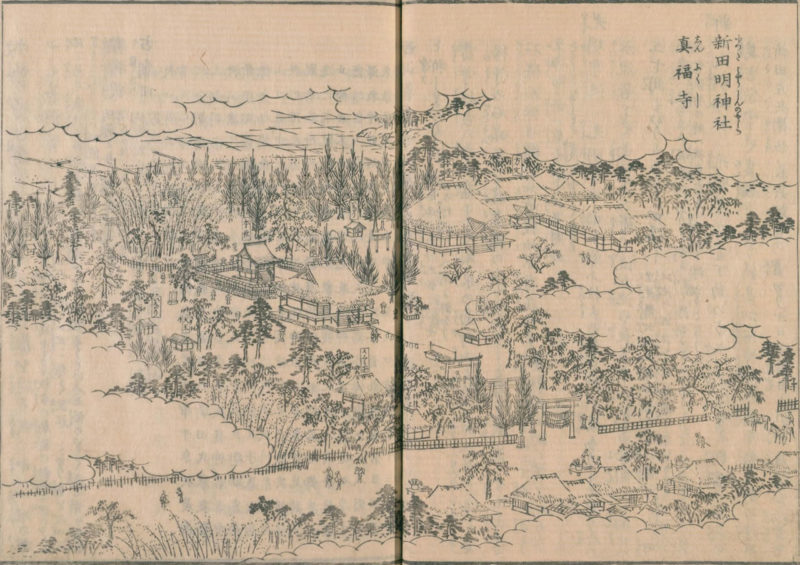

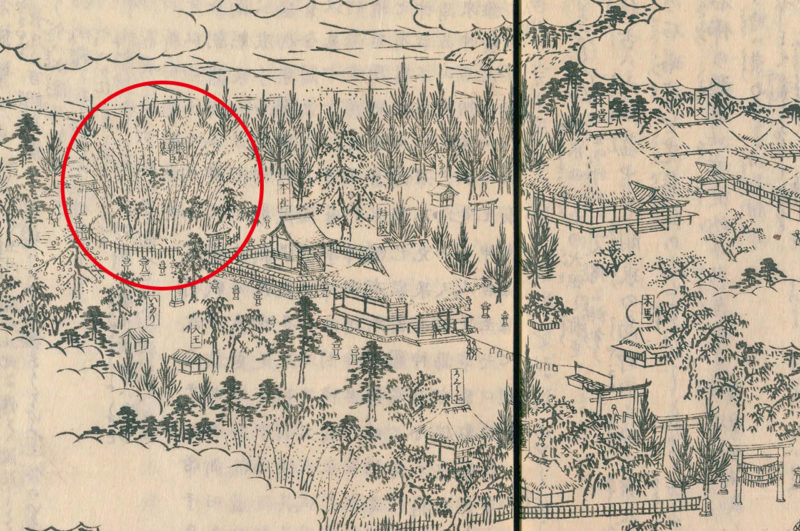

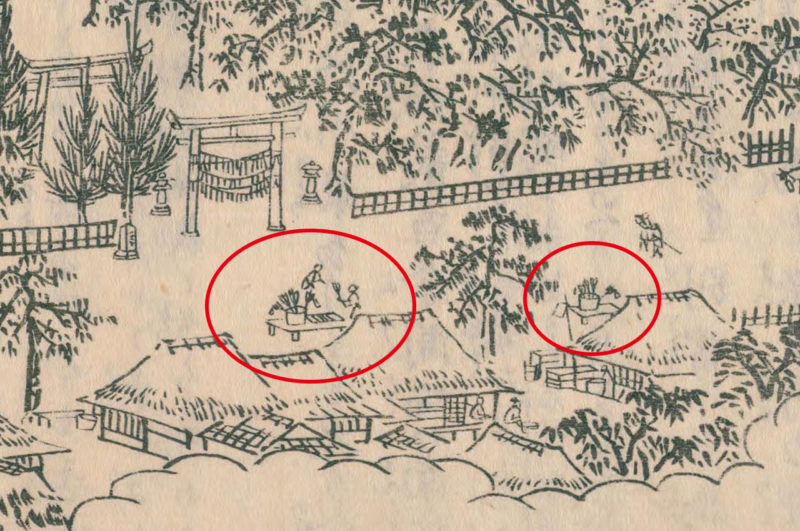

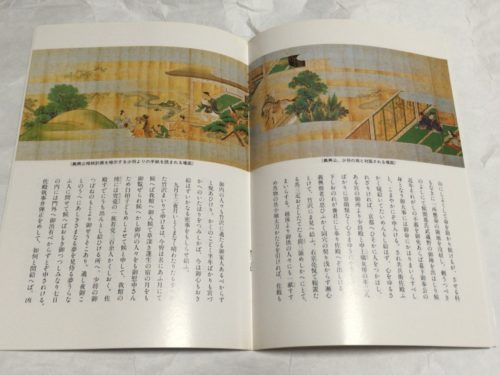

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「新田明神社」が当社で、「真福寺」は当社の別当寺(現・廃寺)。

境内の規模は現在とあまり変わらない規模を誇る。

鳥居は表参道だけで三基もあり崇敬の篤さを感じさせる。

境内社も三峯社、稲荷社、天王社と存在していた。

配置も現在とかなり近く、本殿の裏手に墳墓(義興の墓)が描かれている。

現在も御塚として整備されている神聖な場所。

注目すべきは社頭の街道で、何やら物を売っている姿が見られる事。

こちらはおそらく「義興の矢」という矢だと思われる。

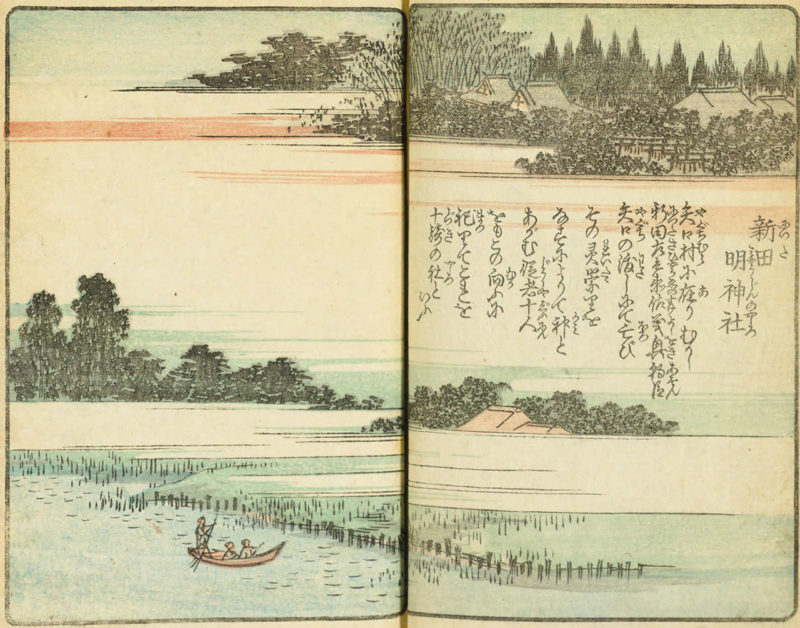

歌川広重の浮世絵にも描かれた当社

歌川広重が描いた『絵本江戸土産』にも当社は描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

挿絵ではあるが、色付けされており、当社と多摩川・矢口の渡しを俯瞰で見る事ができる。

裏手の墳墓が竹林で描かれている。

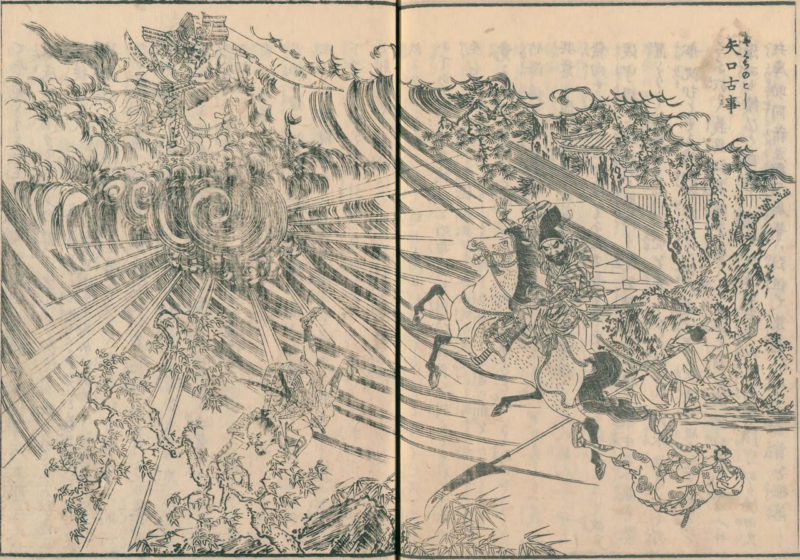

破魔矢発祥の地・平賀源内『神霊矢口渡』の舞台

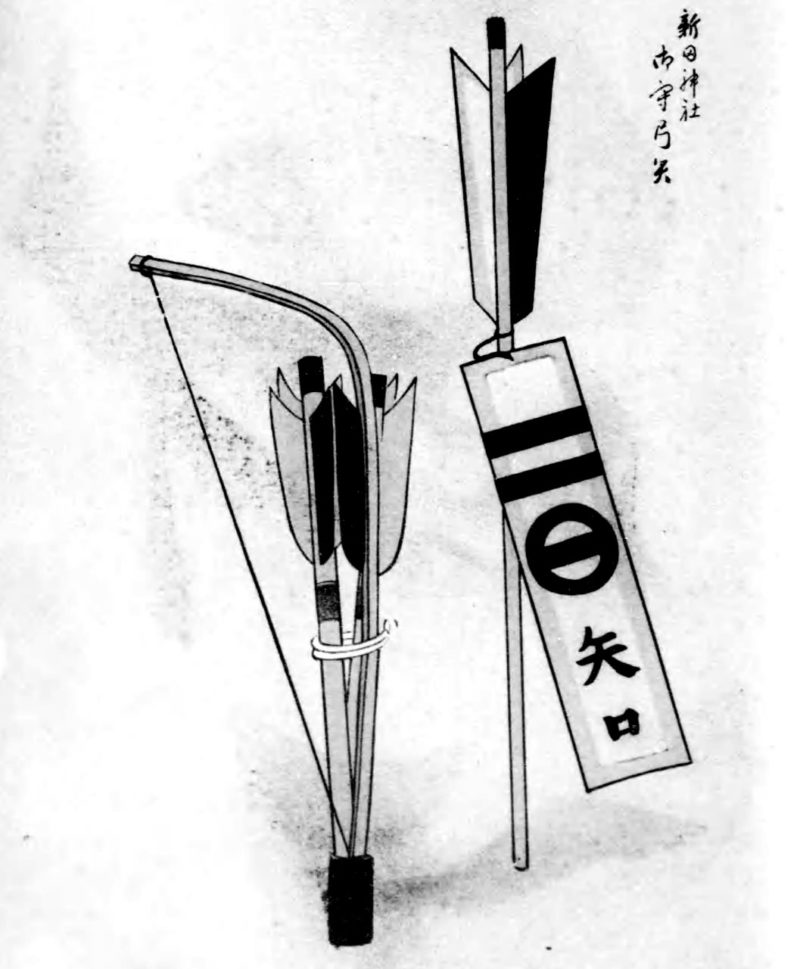

当社は「破魔矢の発祥の地」とされる。

現在も社殿の前に破魔矢のオブジェが建つ。

現在も社殿の前に破魔矢のオブジェが建つ。

これには古くからの新田氏の伝説が関連してくる。

御祭神として祀られている新田氏には、その先祖である平安時代中期の武将・源頼光から「水破」「兵破」という二本の矢が家宝として伝わっていたという伝説が残る。

この伝説から、宝暦年間(1751年-1764年)には、当社の門前の茶店で「義興の矢」という矢が売り出されていたと伝わる。

そこに目をつけたのが天才・奇才と称された平賀源内。

エレキテルの復元などで有名で、発明家・本草学者・地質学者・蘭学者・医者・殖産事業家・戯作者・浄瑠璃作者・俳人・蘭画家など多才な人物として知られる。

「土用丑の日のうなぎ」を考案した人物でもあり、日本初のコピーライターと見る事もでき、更に当社にて現在の魔除けのお守り「破魔矢(当時は矢守)」を考案したともされている。

源内は「義興の矢」を元に、矢を魔除けのお守り「矢守」として売り出すことを当社に進言。

明和七年(1770)、新田義興の謀殺と「水破・兵破」の矢の伝説を元に、自ら脚色脚本した浄瑠璃『神霊矢口渡』という演目を上演。

寛政六年(1794)、大変人気を博したため、浄瑠璃だけでなく歌舞伎にもなって大ヒットし、江戸庶民に知れ渡る人気演目となる。

謀殺された新田義興が祟りとして現れ、関係者へ雷を落とす姿を描いている。

他にも多くの『神霊矢口渡』を題材とした浮世絵が多く作られる事となる。

こうして新田義興をお祀りする当社は、『神霊矢口渡』の舞台として、江戸庶民から人気を博し、大いに崇敬者が増え人気を博した。

その結果、平賀源内が発案した魔除けの「矢守」も庶民に広まる事になる。

源内が進言した当社の「矢守」を広めるために、源内自ら浄瑠璃・歌舞伎の演目を脚本したともとれる訳で、今で言うメディアミックス展開といってもよいのではないだろうか。

改めて平賀源内という人物の多才さに驚かされる。

新田神社「御守弓矢」と描かれており、他の史料にも「矢守」といった名で見る事ができる。

当時は「矢守」という名で出していたのだが、これが江戸後期になって他の神社でも似たようなのを出すようになり、「破魔矢」と呼ばれるように。

これが正月の縁起物として現代に伝わったとされており、「破魔矢」の起源ともされる。

「破魔矢」の由来には諸説あり、もう1つの由来にはかつて正月に行なわれていた行事の1つにハマ打ちというものがあり、「ハマ」という的を空中に投げて弓矢で射落とし、その結果で1年の運勢を占うというもの。

「ハマ弓」「ハマ矢」から「破魔矢」という語源が出来たというのが有力であるが、当時の史料を見ると弓と矢がセットで縁起物とされていたため、現在のように「矢」のみで魔除けとさせたのは、源内の影響が強いように思える。

いずれにせよ、江戸時代に入り、徳川将軍家や武家よりの崇敬を集めただけでなく、こうして平賀源内によって江戸庶民からも人気の神社になったのは間違いない。

明治以降から現在までの歩み

明治になり神仏分離。

社号を「新田明神社」から「新田神社」へ改称。

明治四年(1871)、当時の品川県によって社殿が新しく造営。

明治六年(1873)、府社に列した。

明治四十二年(1909)、勅命により御祭神の新田義興公に従三位が追贈。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

当時の地図にも「新田神社」と記してあるように、目印になるような神社だった事が分かる。

周囲は田畑が多いが当社前は開けた地域であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿などが焼失。

昭和三十五年(1960)、「明治神宮」の仮殿を使い再建。

これが現存する社殿。

これが現存する社殿。

昭和五十二年(1977)、宝物殿が造営。

平成三十年(2018)、鎮座660年記念で境内整備が行われ、今もなお多くの崇敬を集めている。

平成三十年(2018)、鎮座660年記念で境内整備が行われ、今もなお多くの崇敬を集めている。

平成二十六年(2014)からは多摩川七福神巡りが開始され当社は恵比寿を担っている。

境内案内

ローカルで賑わう武蔵新田に鎮座

武蔵新田駅から商店街を抜けた先に鎮座。

どことなくレトロなお店も残りローカルな商店街など武蔵新田の地域は活気があり賑わいを見せる。

武蔵新田商店会を中心に当社と共に、地域を盛り上げようという様々な活動をされている。

表参道に鳥居。

昭和三十五年(1960)に建立されたもの。

昭和三十五年(1960)に建立されたもの。

平成三十年(2018)の鎮座660年記念に合わせて鳥居など一部の塗り替えが行われた。

平成三十年(2018)の鎮座660年記念に合わせて鳥居など一部の塗り替えが行われた。

社号碑も同様に塗り替えられ文字の部分が金塗りとなっている。

社号碑も同様に塗り替えられ文字の部分が金塗りとなっている。

鳥居を潜ると綺麗に整備され清々しい境内。

鳥居を潜ると大きな御神木(詳しくは後述)が出迎えてくれる。

鳥居を潜ると大きな御神木(詳しくは後述)が出迎えてくれる。

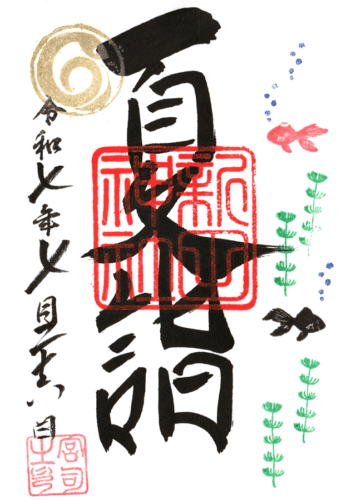

手水舎は花手水や涼し気な金魚手水も

参道の右手に手水舎。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

季節によっては花手水としても整備。

季節によっては花手水としても整備。

2020年8月参拝時には手水舎にちょっとした工夫も。

水盤の中にいるのは金魚の姿。

水盤の中にいるのは金魚の姿。 花手水ならぬ金魚手水。

花手水ならぬ金魚手水。 本物ではなく作り物であるが見た目がとても涼し気。

本物ではなく作り物であるが見た目がとても涼し気。 新型コロナウイルスで手水舎の柄杓などが使えないため、こうして見て楽しめる工夫を凝らしていた。

新型コロナウイルスで手水舎の柄杓などが使えないため、こうして見て楽しめる工夫を凝らしていた。参道途中には一対の狛犬。

昭和四十年(1965)に奉納されたもの。

昭和四十年(1965)に奉納されたもの。

こちらも鎮座660年記念に合わせて塗り替えられ真新しい印象となっている。

こちらも鎮座660年記念に合わせて塗り替えられ真新しい印象となっている。

明治神宮より下付され再建した社殿

社殿は昭和三十五年(1960)に再建されたもの。

「明治神宮」で仮社殿として建てられていた神明造の本殿と幣殿を特別に下付。

「明治神宮」で仮社殿として建てられていた神明造の本殿と幣殿を特別に下付。

そこで復元奉建し再建に至った。

そこで復元奉建し再建に至った。

綺麗に維持されていて美しい。

綺麗に維持されていて美しい。

立派で格式高い社殿となっている。

立派で格式高い社殿となっている。

拝殿の左手前には大きな破魔矢のオブジェ。

上述したように「破魔矢発祥の地」とされる事による。

上述したように「破魔矢発祥の地」とされる事による。

古くは矢守として平賀源内によって売り出された。

古くは矢守として平賀源内によって売り出された。

エレキテルの復元などで有名で、発明家・本草学者・地質学者・蘭学者・医者・殖産事業家・戯作者・浄瑠璃作者・俳人・蘭画家など多才な人物として知られる。

「土用丑の日のうなぎ」を考案した人物でもあり、日本初のコピーライターと見る事もでき、更に当社にて現在の魔除けのお守り「破魔矢(当時は矢守)」を考案したともされている。

朱色の瑞垣に囲まれた稲荷神社

境内社は社殿の右手に稲荷神社。

朱色の鳥居と瑞垣で囲われた一画。

朱色の鳥居と瑞垣で囲われた一画。

『江戸名所図会』にも描かれていた稲荷社。

『江戸名所図会』にも描かれていた稲荷社。

綺麗に整備されている。

綺麗に整備されている。

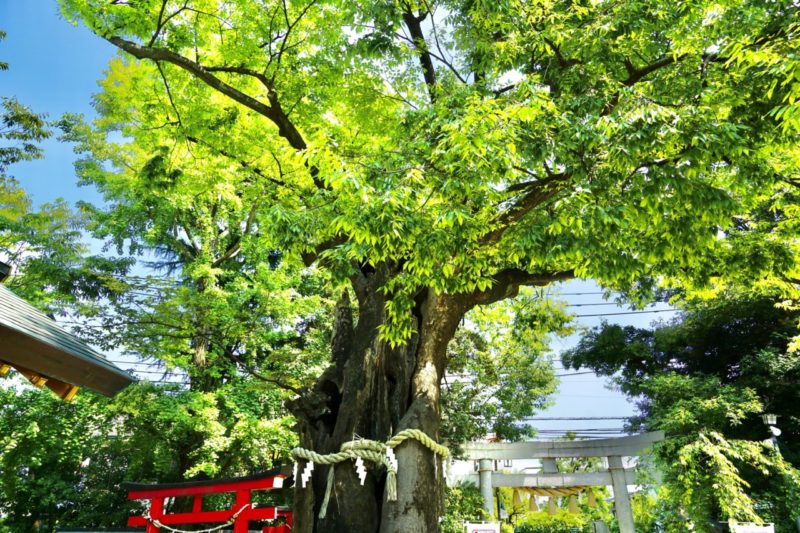

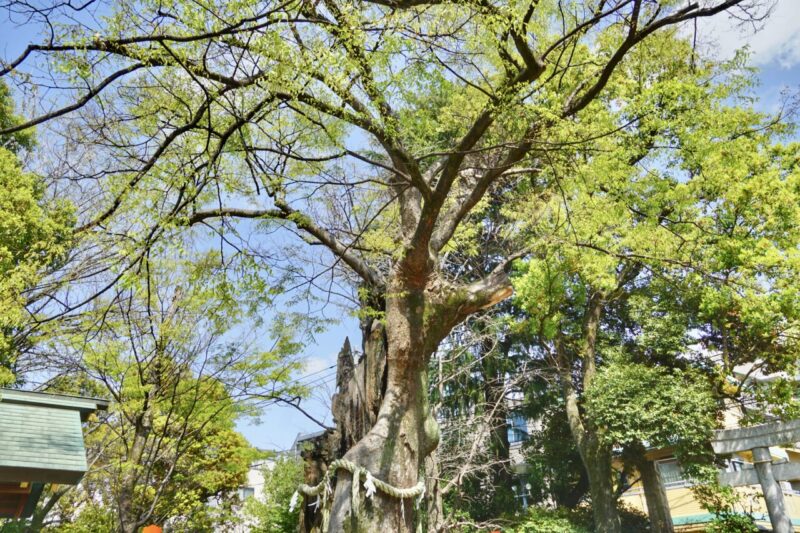

樹齢700年の御神木はパワースポット・健康長寿に若返り(現在は御神木には触れないように)

稲荷神社の向かいに御神木である欅(ケヤキ)。

樹齢700年とされる欅の木。

樹齢700年とされる欅の木。

よく見ると真っ二つになった状態の御神木。

よく見ると真っ二つになった状態の御神木。

そうした状態でも青々と葉をつける事から、パワースポットとされ、御神木の生命力を感じさせる以下のエピソードが残っている。

そうした状態でも青々と葉をつける事から、パワースポットとされ、御神木の生命力を感じさせる以下のエピソードが残っている。

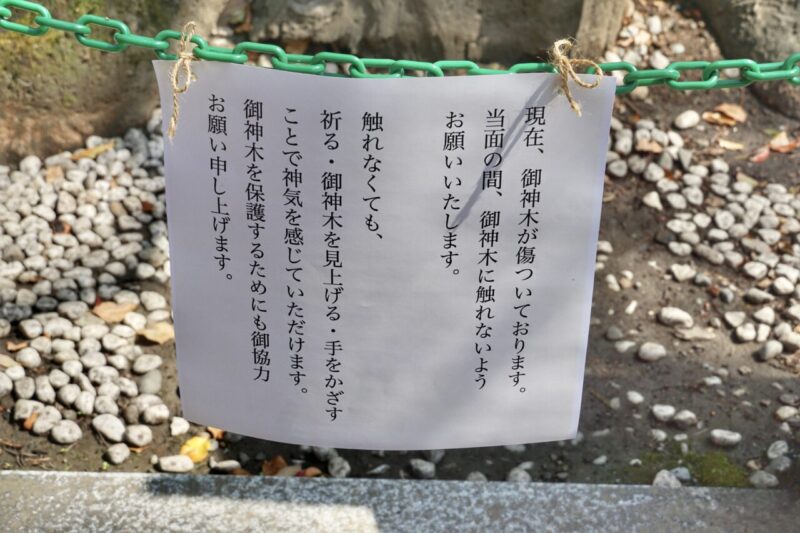

2025年3月下旬より御神木に触れる事ができなくなっている。

御神木が傷つき樹勢が弱まっているため。

御神木が傷つき樹勢が弱まっているため。 触れなくても祈る・見上げる・手をかざる事で神気を感じる事はできるので、配慮願いたい。

触れなくても祈る・見上げる・手をかざる事で神気を感じる事はできるので、配慮願いたい。江戸時代には雷が落ち、先の大戦の戦災では真っ二つの状態になってしまう。

しかし、今もなお新緑の季節になると青々と葉をつける。

健康長寿・病気平癒・若返りの御利益が授かると言い伝えられている。

健康長寿・病気平癒・若返りの御利益が授かると言い伝えられている。※上述の通り現在は触れる事はできないのでその点はご理解頂きたい。

義興公の墳墓である御塚・祟りの伝承・うなる狛犬

社殿の裏手にあるのが御塚とされる義興公の遺体を埋葬したとされる墳墓。

『江戸名所図会』にも描かれており、直径15mの円墳。

『江戸名所図会』にも描かれており、直径15mの円墳。

この御塚の前には「矢口新田神君之碑」とされる石碑。

延享三年(1746) 石城国守山藩主・松平頼寛が建立したもので、当社の由緒が記されており、大田区の文化財に指定。

延享三年(1746) 石城国守山藩主・松平頼寛が建立したもので、当社の由緒が記されており、大田区の文化財に指定。

御塚の前には力石。

古い道標、旧一之鳥居の納所が置かれている。

古い道標、旧一之鳥居の納所が置かれている。

当地の歴史を感じさせてくれる一画。

当地の歴史を感じさせてくれる一画。

近くには、祟りとして言い伝えられている「うなる狛犬」。

義興を謀殺した足利基氏家臣の畠山一族の者やその血縁者末裔が当社付近に来ると、決まって雨が降り、この狛犬が唸ったと伝えられている。

義興を謀殺した足利基氏家臣の畠山一族の者やその血縁者末裔が当社付近に来ると、決まって雨が降り、この狛犬が唸ったと伝えられている。

義興の祟りを伝える狛犬。

義興の祟りを伝える狛犬。

こうした御霊信仰らしい、祟りや禁忌とも云える言い伝えが残っているのが当社の特徴であろう。

その近くに厄割石が新しく整備。

社務所で頒布している桃玉を頂き投げつけ厄を落とす。

社務所で頒布している桃玉を頂き投げつけ厄を落とす。

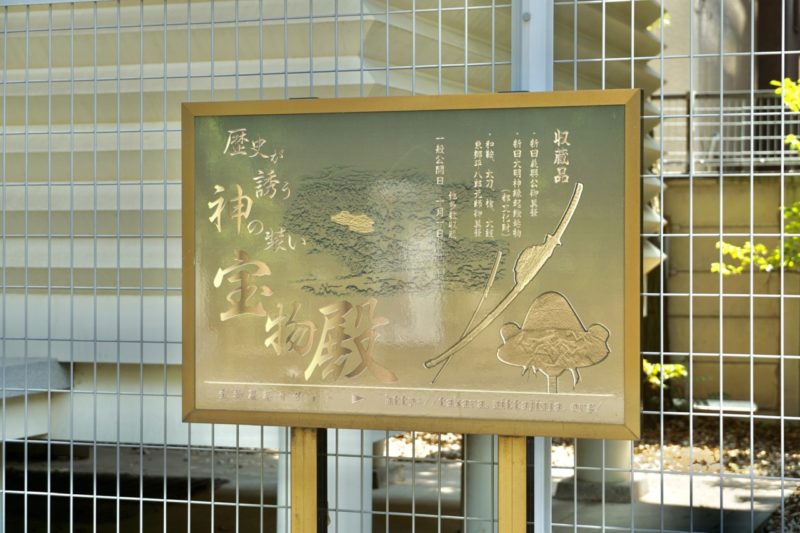

神輿庫・元日や例大祭で公開される宝物殿

境内の左手には立派な神輿庫。

当社の神輿庫に納められている神輿は、兼務社「矢口氷川神社」の神輿でもある。

当社の神輿庫に納められている神輿は、兼務社「矢口氷川神社」の神輿でもある。

「矢口氷川神社」が古くからの当地の鎮守であるため、当社では独自の神輿を造る事はせず、地域の氏神を配慮し、当社と「矢口氷川神社」のどちらの祭礼でも神輿御渡できるようにしている。

「矢口氷川神社」が古くからの当地の鎮守であるため、当社では独自の神輿を造る事はせず、地域の氏神を配慮し、当社と「矢口氷川神社」のどちらの祭礼でも神輿御渡できるようにしている。

その左手に宝物殿。

元日や例大祭などで宝物殿が公開される。

元日や例大祭などで宝物殿が公開される。

貴重な品々が特別公開されるのは有り難い。

貴重な品々が特別公開されるのは有り難い。

石の卓球台・LOVE神社といったユニークな境内

上述のように由緒ある建造物、祟りといった恐ろしさを伝承しつつも、境内整備によって新しい物、ユニークな物を取り入れ、参拝者を楽しませているのも当社の特徴。

社殿の左手、唸る狛犬や御塚がある近くには「石の卓球台」。

近所の人々が集まる場所として愛される事を願って造られたという珍しい卓球台。

近所の人々が集まる場所として愛される事を願って造られたという珍しい卓球台。

もちろん使用可能で卓球を楽しむ事ができる。

もちろん使用可能で卓球を楽しむ事ができる。

さらにLOVE神社という面白い彫刻。

多摩川アートラインプロジェクトの浅葉氏によって作成された彫刻。

多摩川アートラインプロジェクトの浅葉氏によって作成された彫刻。

大勢の若者たちの集える場所となり、写真を撮ったカップルが幸せになるように願われている。

大勢の若者たちの集える場所となり、写真を撮ったカップルが幸せになるように願われている。

絵馬掛けにもハート型の縁結び絵馬が多く掲げられている。

絵馬掛けにもハート型の縁結び絵馬が多く掲げられている。

三が日や例大祭での賑やかな祭事

正月三が日や例大祭などでは境内もより賑やかに。(画像は2020年三が日の様子)

ほぼ毎年境内で参拝者を楽しませてくれるバイオリン演歌の大道芸。

ほぼ毎年境内で参拝者を楽しませてくれるバイオリン演歌の大道芸。

2020年三が日に出店していた飴細工は、子供達も手に取りやすい300円。

2020年三が日に出店していた飴細工は、子供達も手に取りやすい300円。

こうしたどこかレトロでディープな雰囲気を楽しめるのも当社ならでは。

こうしたどこかレトロでディープな雰囲気を楽しめるのも当社ならでは。

なお、近隣の「武蔵新田商店会」では当社を中心に「多摩川七福神」や「武者パレード」など様々なイベントを催しており、当社と共に街を挙げて盛り上げようという気概を感じ、とても楽しいエリアとなっている。

橋本環奈さん出演CM・ジャニーズWESTファンの絵馬・ミステリと言う勿れ・失恋めしのロケ地

2020年・2021年の正月期間には橋本環奈さんが出演の「住宅情報館」CMがお茶の間に流れた。

撮影場所は当社境内となっている。

他にもTVなどのロケ地などで使われる事も多い。

2020年秋にはジャニーズWESTのTV番組『リア突WEST』に登場した事もあり、それ以降は絵馬掛にファンからの絵馬が多く掛けられるようになった。

2020年秋にはジャニーズWESTのTV番組『リア突WEST』に登場した事もあり、それ以降は絵馬掛にファンからの絵馬が多く掛けられるようになった。

2021年10月スタートのドラマ『恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜』のロケ地にも。

境内に貼られたポスター。

境内に貼られたポスター。

Amazonプライムビデオで2022年1月より配信開始した『失恋めし』も当社をロケ地に使用。

当社で出演者や関係者が参列の上でご祈祷なども行われた。

当社で出演者や関係者が参列の上でご祈祷なども行われた。

漫画が原作のTVドラマ『ミステリと言う勿れ』のロケ地にも使用され話題に。

人気ドラマのロケ地としてよく使われている。

人気ドラマのロケ地としてよく使われている。

また最近ではコスプレの撮影場所としても利用される事もしばしば。

当社境内を使用したイベントが開催され(許可制)、土日などは許可を得て参加しているコスプレイヤーの方が撮影場所として利用している姿を見かける事が多い。

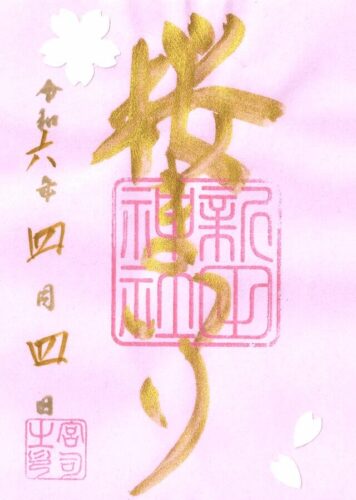

境内では枝垂れ桜が美しく咲く

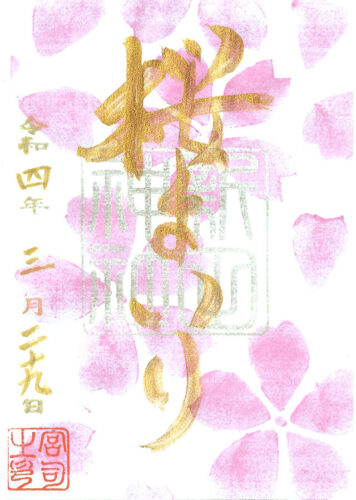

当社の境内では毎年3月頃に枝垂れ桜が美しく咲く。

鳥居横の枝垂れ桜。

鳥居横の枝垂れ桜。

枝垂れ桜と御神木。

枝垂れ桜と御神木。

拝殿前の左手にも枝垂れ桜。

拝殿前の左手にも枝垂れ桜。

この時期の境内はより華やかなものに。

この時期の境内はより華やかなものに。

桜に負けじと社務所前の椿も美しいピンク色に。

桜に負けじと社務所前の椿も美しいピンク色に。

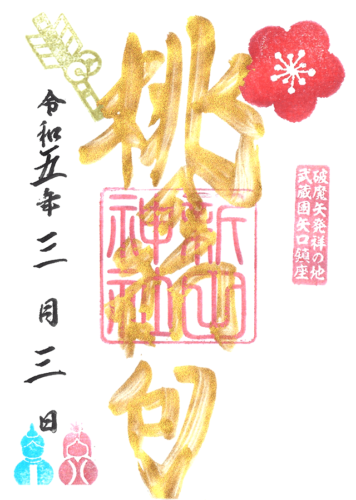

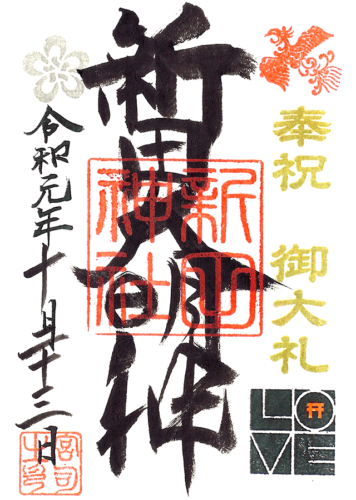

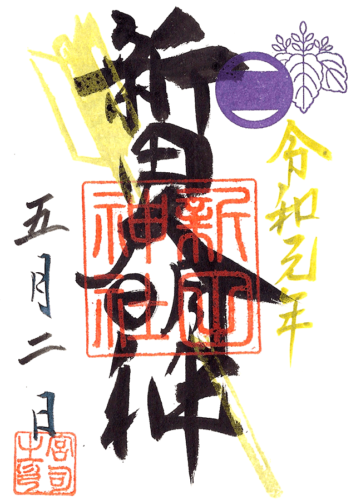

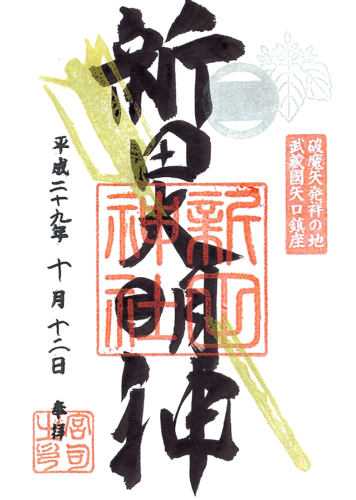

矢守(破魔矢)が押印された御朱印・限定御朱印

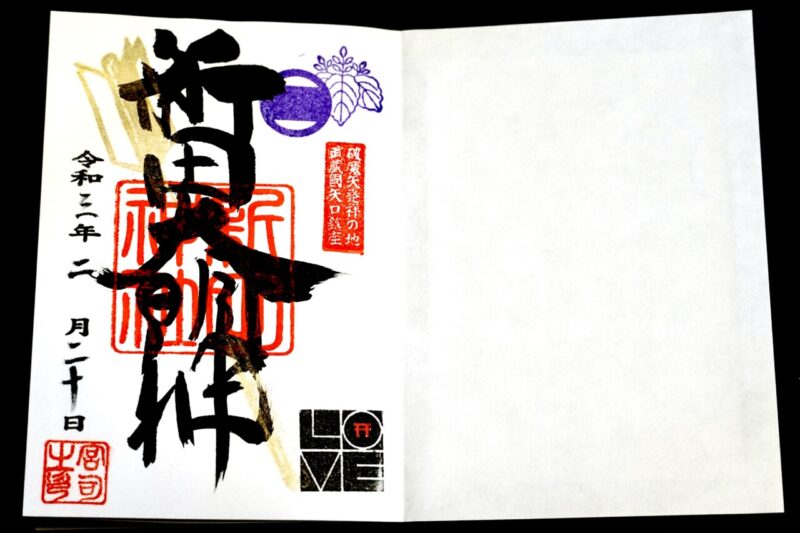

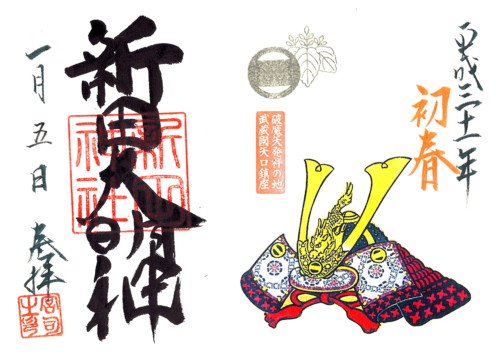

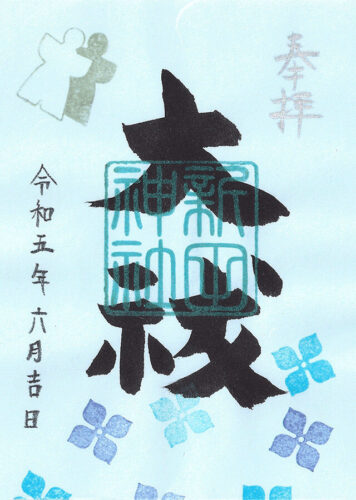

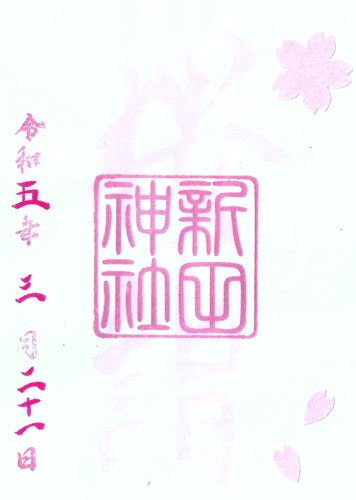

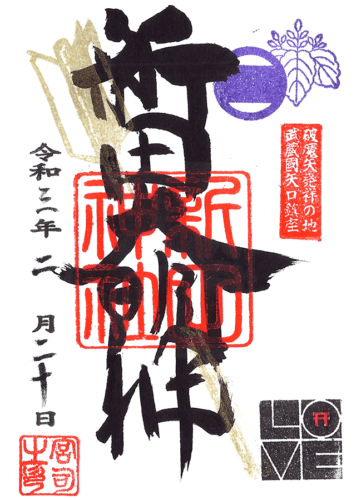

2017年4月より御朱印がカラフルなものへと変更。(現在は更に一部変更)

こちらは2017年に頂いた御朱印で、「破魔矢発祥の地」として矢守がデザインされている。

こちらは2017年に頂いた御朱印で、「破魔矢発祥の地」として矢守がデザインされている。

2017年9月より「新田神社」の墨書きから「新田大明神」の墨書きに変更しており、江戸時代以前に新田大明神・新田明神と呼ばれた当時の歴史を伝えている。

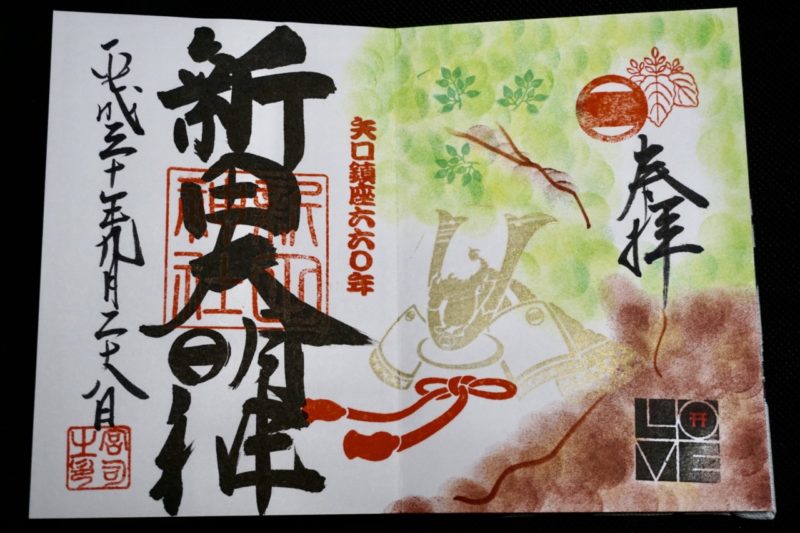

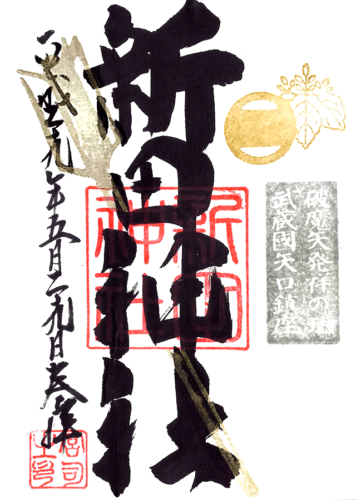

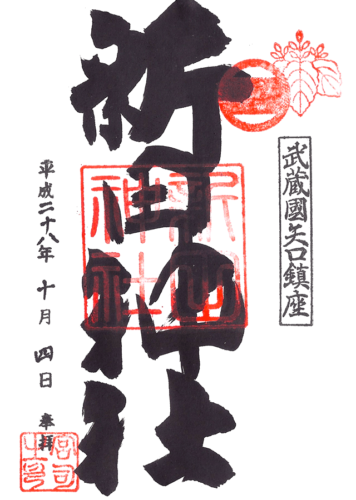

左が2018年の御朱印で、右は令和元年(2019)5月1日より新しくなった御朱印。

左が2018年の御朱印で、右は令和元年(2019)5月1日より新しくなった御朱印。

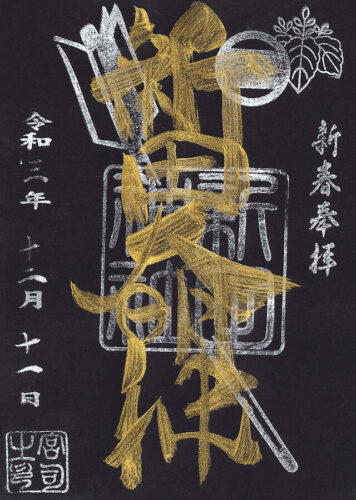

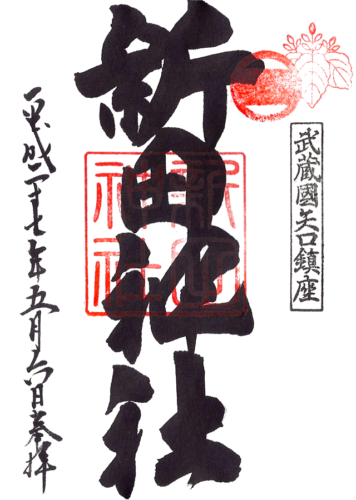

令和三年(2021)の通常御朱印。

令和三年(2021)の通常御朱印。

鎮座660年に合わせて、鎮座660年記念御朱印を用意。

帳面に書いて頂け、新田義興公の兜、御神木などがデザインされた限定御朱印。

帳面に書いて頂け、新田義興公の兜、御神木などがデザインされた限定御朱印。

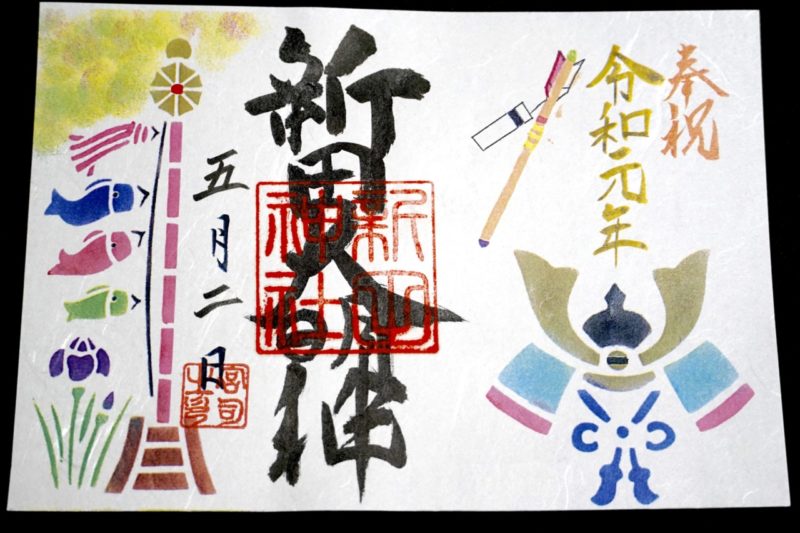

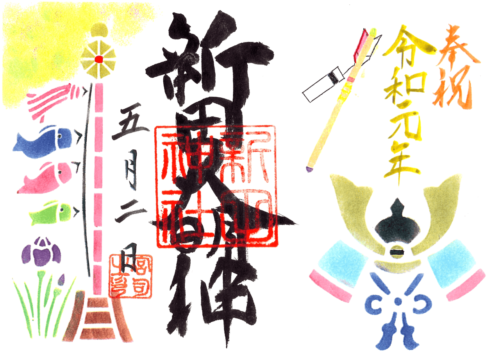

令和元年(2019)5月1日からは新元号奉祝記念御朱印を用意。

こちらも書き置きのみで初穂料は300円。

こちらも書き置きのみで初穂料は300円。

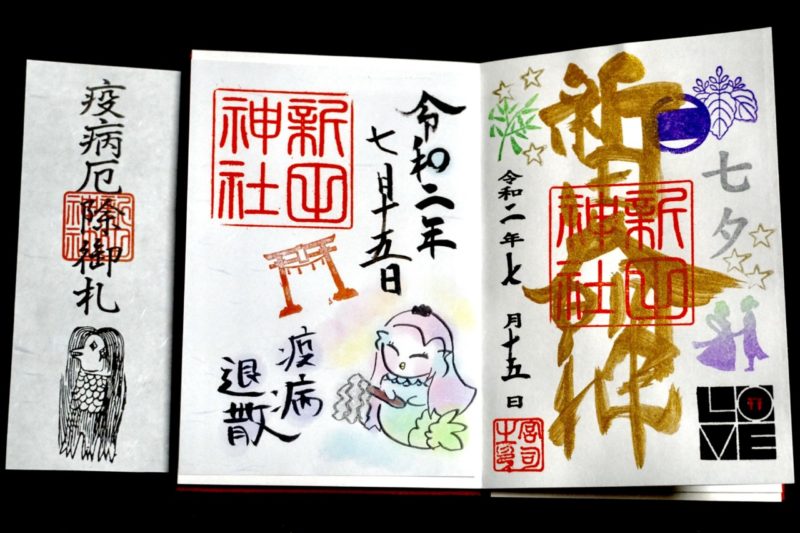

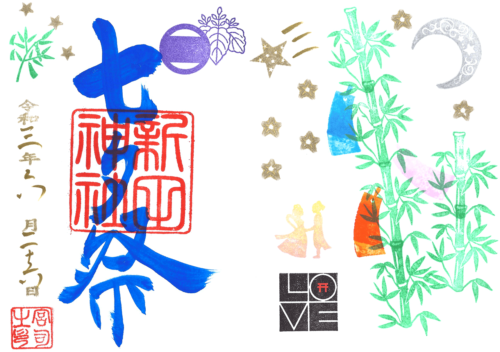

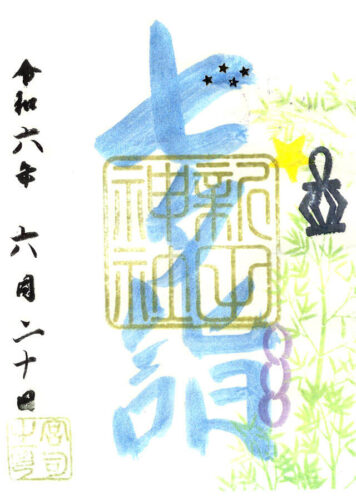

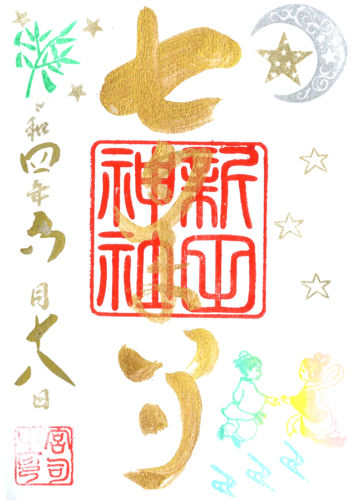

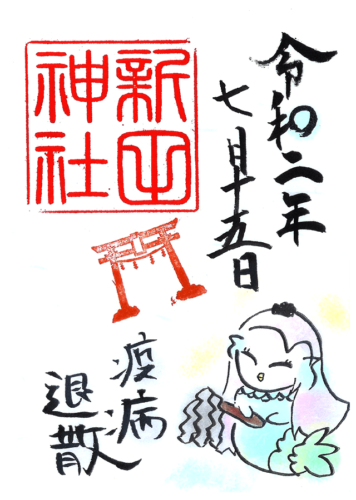

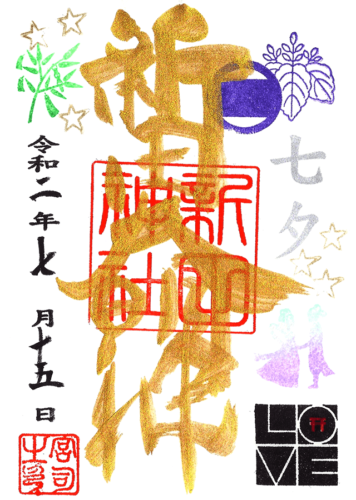

2020年6月15日からは七夕記念御朱印を用意。

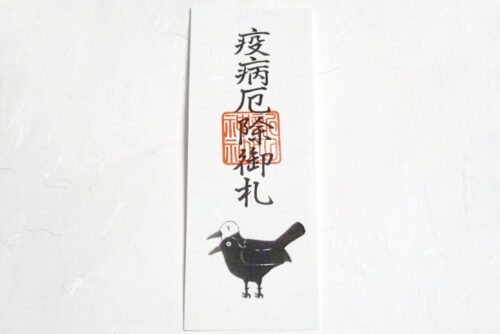

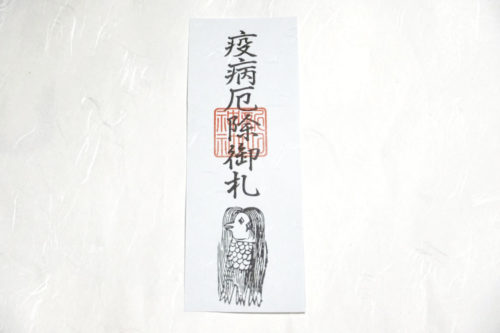

こちらは見開きの書き置き、御朱印の他にアマビエが描かれた疫病厄除御守や短冊も下さった。

こちらは見開きの書き置き、御朱印の他にアマビエが描かれた疫病厄除御守や短冊も下さった。

こちらは宮司さん在中時のみ頂けた七夕記念御朱印の手書き版(右)、厄除退散のために頒布していたアマビエの疫病退散御朱印(左)。

こちらは宮司さん在中時のみ頂けた七夕記念御朱印の手書き版(右)、厄除退散のために頒布していたアマビエの疫病退散御朱印(左)。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

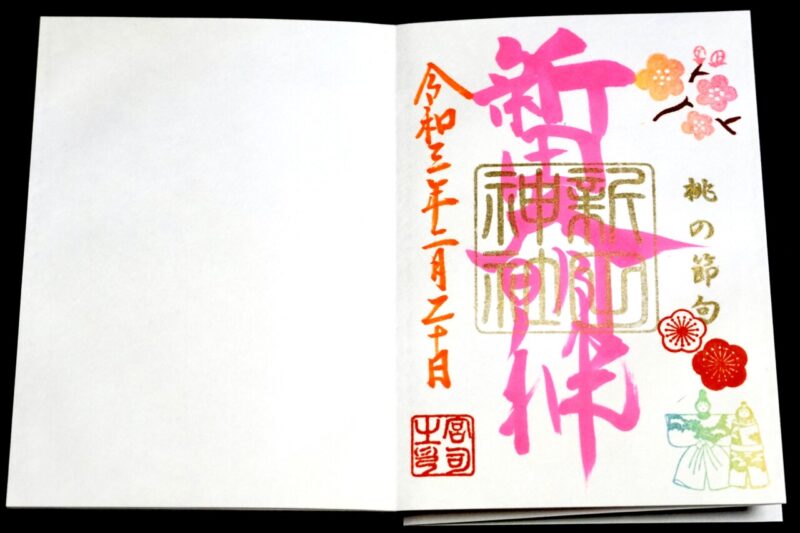

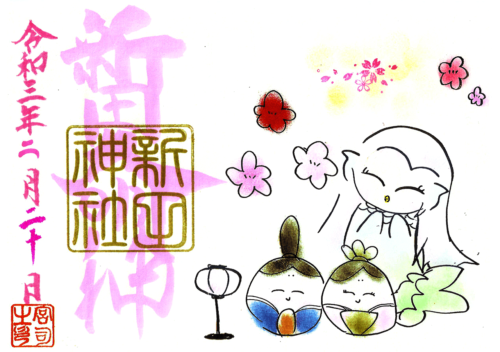

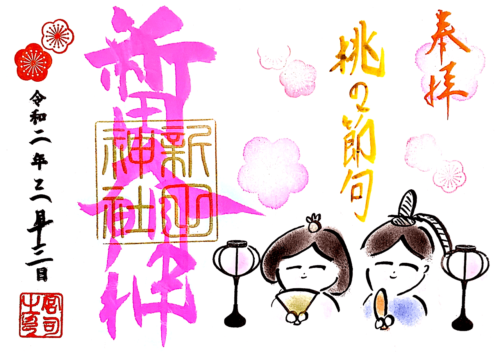

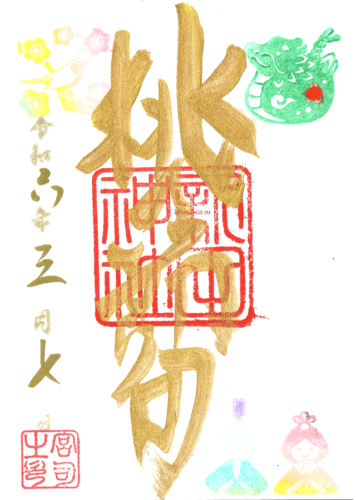

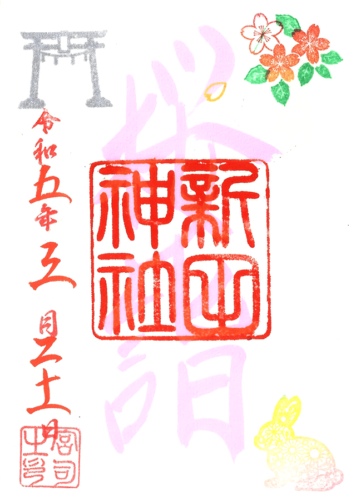

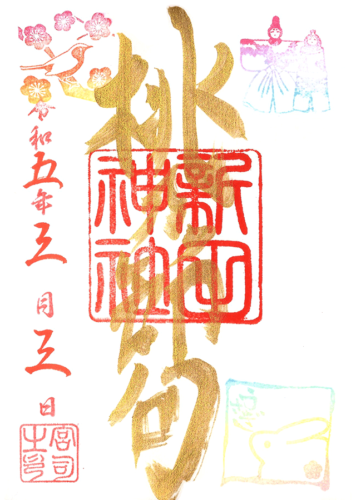

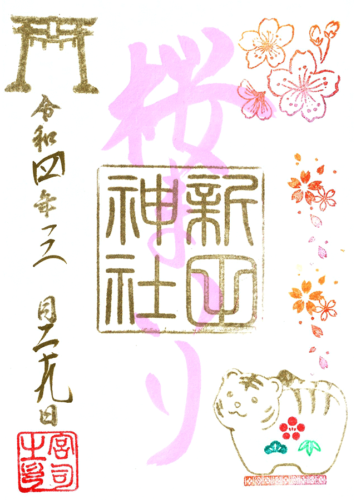

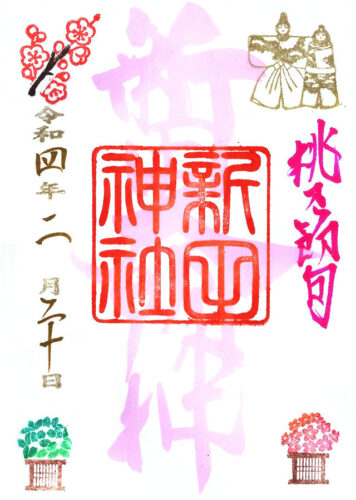

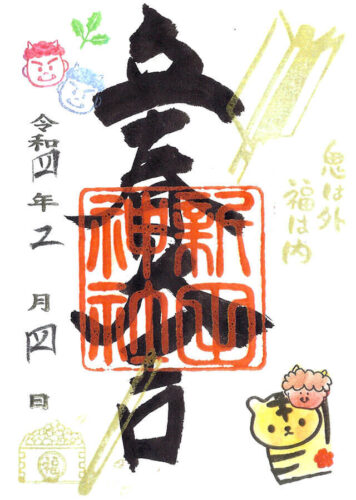

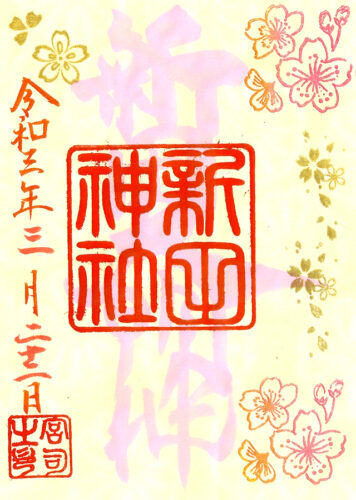

2021年2月20日から授与されたのひな祭り御朱印。

宮司さんが在中時のみ頂ける手書き版。

宮司さんが在中時のみ頂ける手書き版。

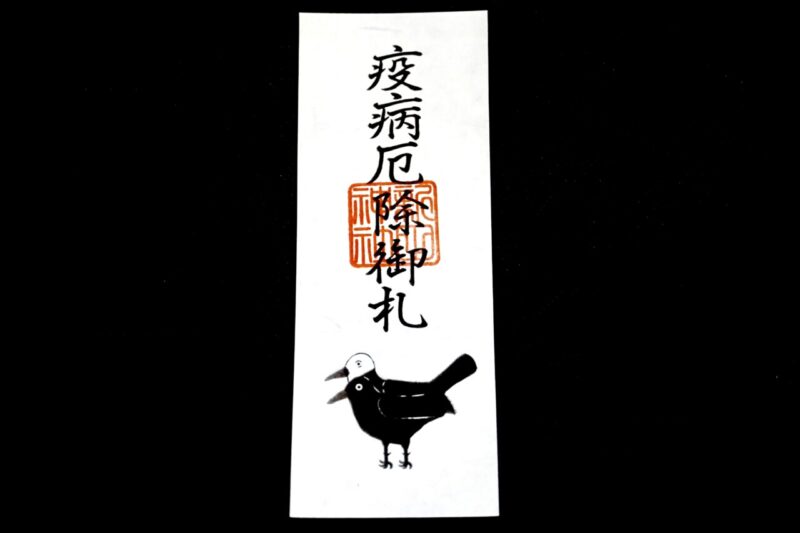

ヨゲンノトリが描かれた疫病厄除御札も頂いた。(2020年はアマビエ版で2021年はヨゲンノトリ版)

ヨゲンノトリが描かれた疫病厄除御札も頂いた。(2020年はアマビエ版で2021年はヨゲンノトリ版)

江戸時代末期にコレラ流行を予言したとされる鳥。

市川村(現・山梨市)の村役人・喜左衛門が記した『暴瀉病流行日記』に登場。

カラスのような黒い鳥で2つの頭があり1つは白色。

ヨゲンノトリの名は資料を保存する山梨県立博物館(山梨県笛吹市)によって命名された。

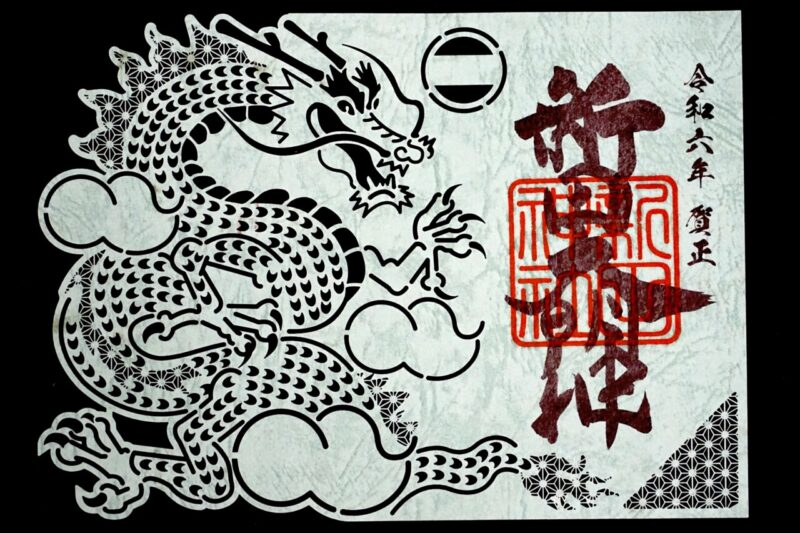

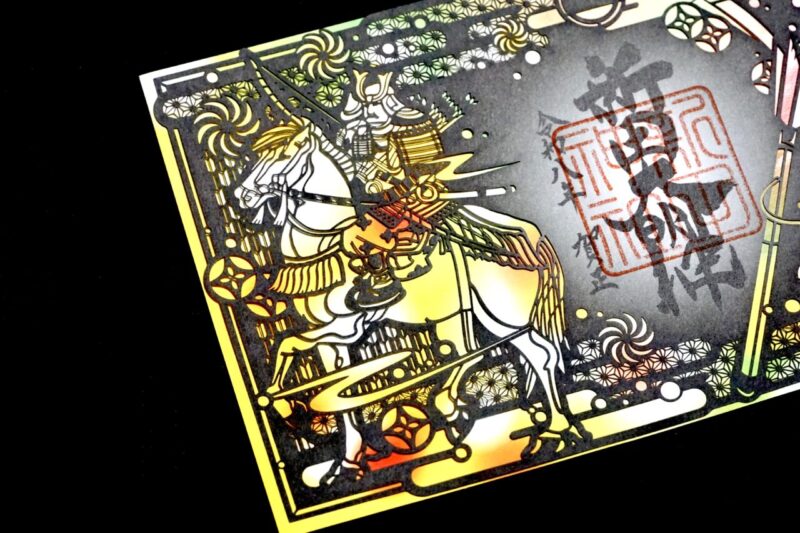

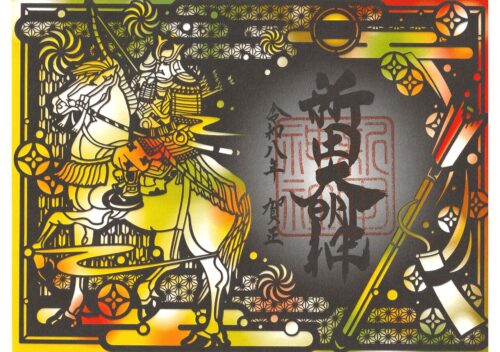

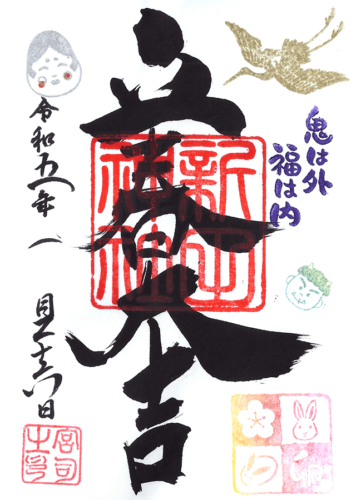

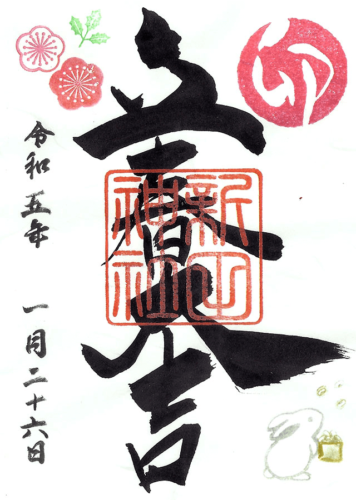

初詣限定の切り絵御朱印

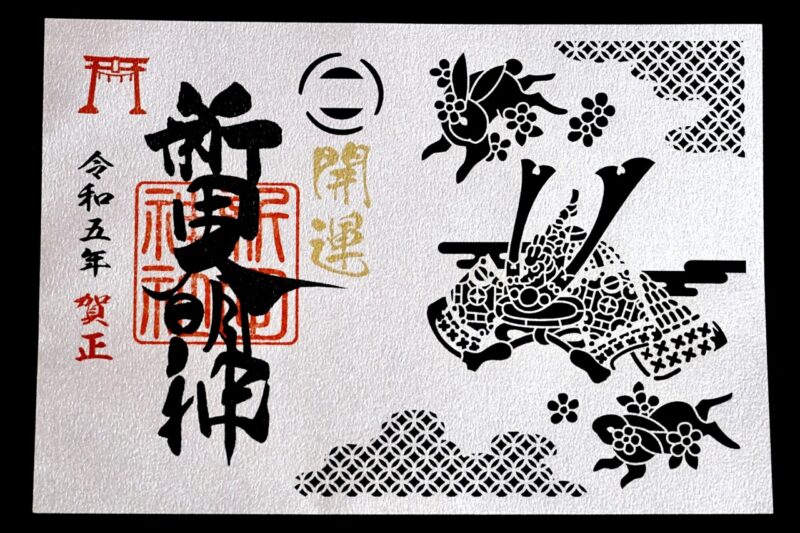

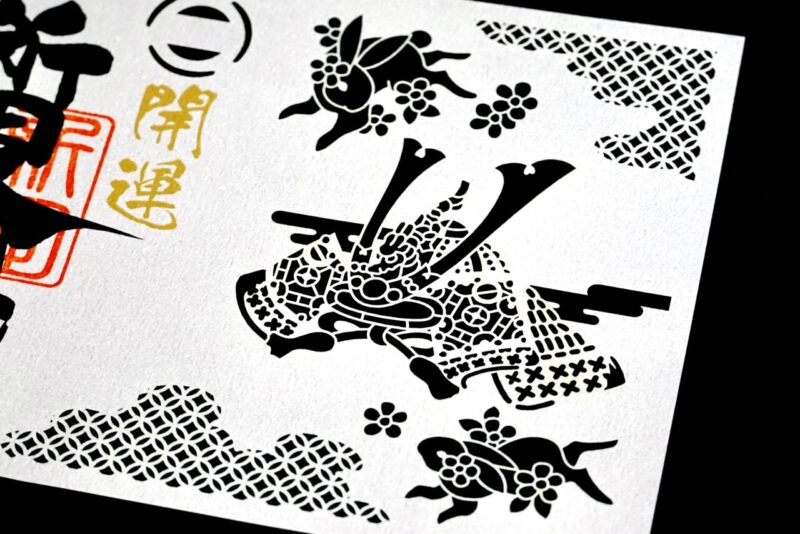

2023年元日から授与された切り絵御朱印。

新田神社としては初の切り絵御朱印。

新田神社としては初の切り絵御朱印。

干支のうさぎと兜の切り絵。

干支のうさぎと兜の切り絵。

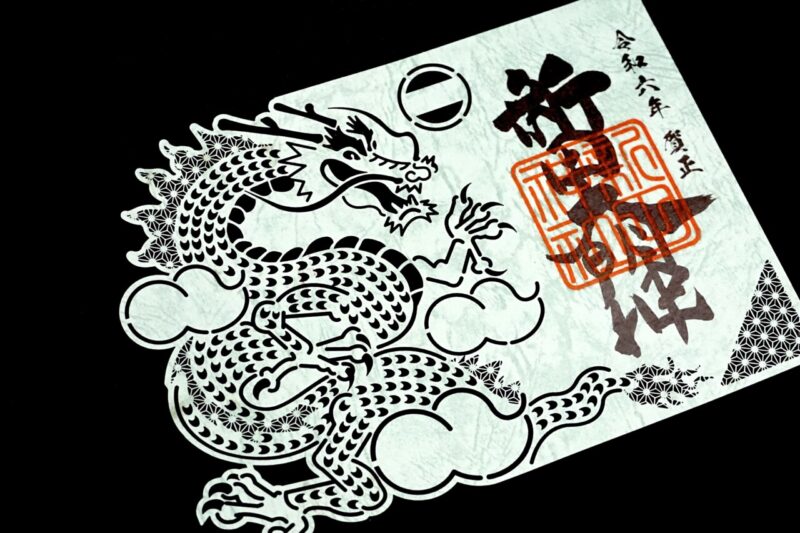

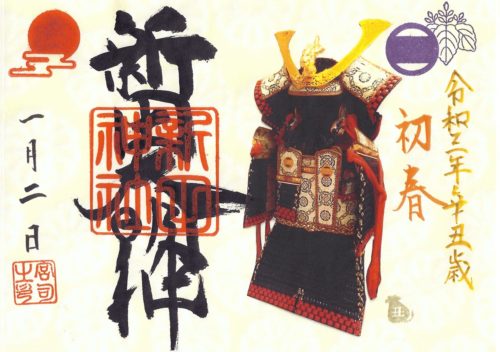

2024年の初詣御朱印も切り絵仕様に。

辰年らしく干支の龍をデザイン。

辰年らしく干支の龍をデザイン。

外側も切り抜かれた迫力ある切り絵御朱印。

外側も切り抜かれた迫力ある切り絵御朱印。

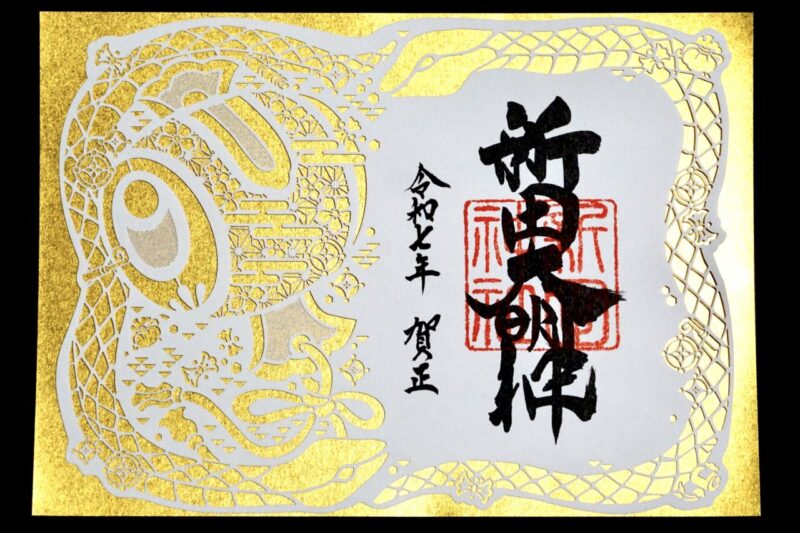

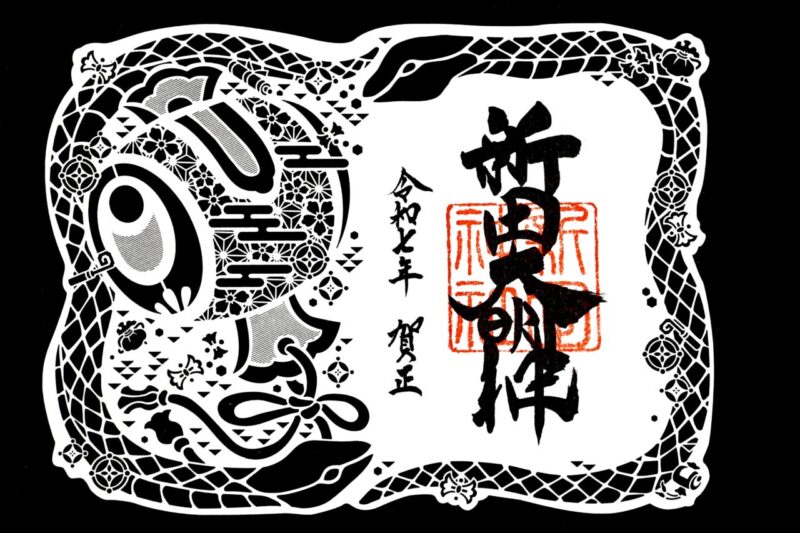

2025年も切り絵御朱印を用意。

金の台紙付きで干支の蛇と打出の小槌の豪華な御朱印。

金の台紙付きで干支の蛇と打出の小槌の豪華な御朱印。

金の台紙なしでも格好良い。

金の台紙なしでも格好良い。

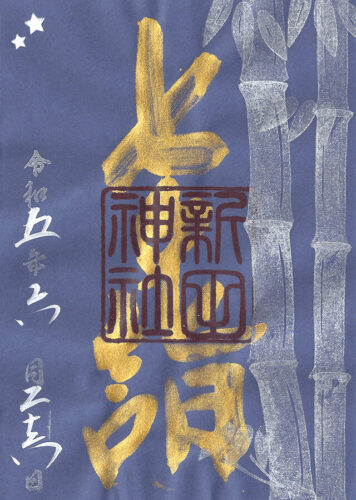

2026年初詣御朱印も切り絵仕様。

右には矢守・左には新田義興公が馬に跨る凛々しい姿。

右には矢守・左には新田義興公が馬に跨る凛々しい姿。

午年にぴったりな御朱印。

午年にぴったりな御朱印。

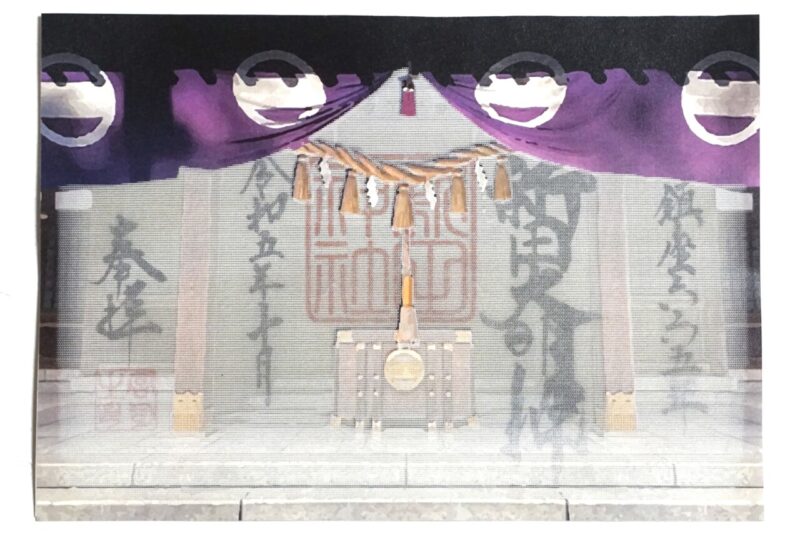

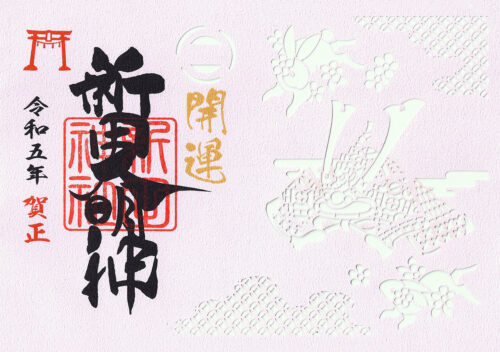

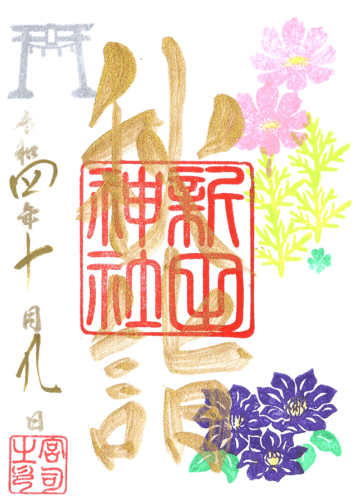

御鎮座665年例大祭限定透かし御朱印

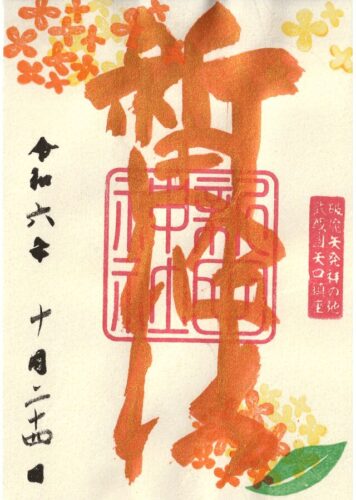

2023年10月からは御鎮座665年の例大祭を記念した御朱印を授与。

新田神社初の透かし御朱印。

新田神社初の透かし御朱印。

拝殿前の様子をデザインした素敵な御朱印。

拝殿前の様子をデザインした素敵な御朱印。

義興公の兜や御神木をデザインした御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

新田義興の兜、破魔矢や御神木がデザインされた当社らしい御朱印帳。

新田義興の兜、破魔矢や御神木がデザインされた当社らしい御朱印帳。

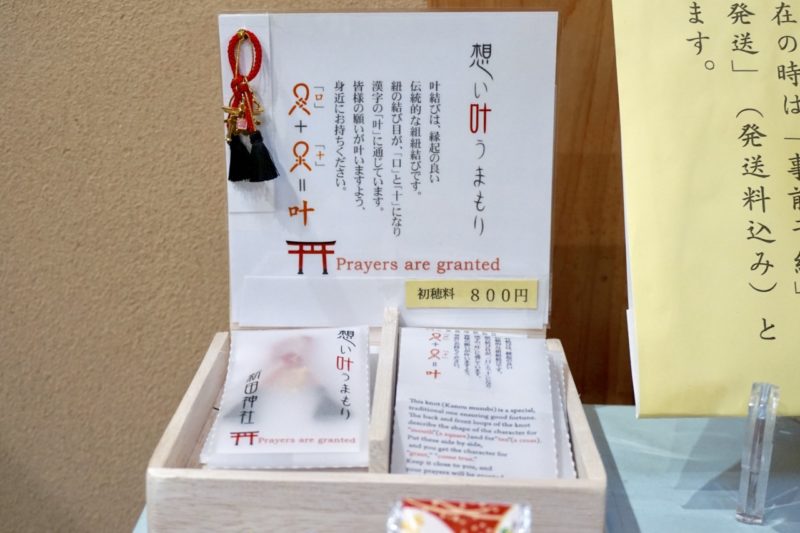

「願い叶うまもり」など豊富な授与品

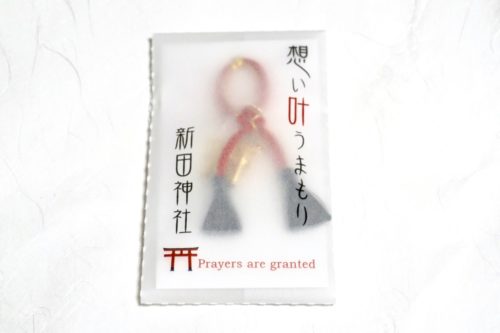

社務所には豊富な授与品があり、個人的にオススメしたいのが「願い叶うまもり」。

叶結びは縁起の良い伝統的な組紐結び。

叶結びは縁起の良い伝統的な組紐結び。

紐の結び目が「口」「十」になり、漢字の「叶」になると云う可愛らしいお守り。

紐の結び目が「口」「十」になり、漢字の「叶」になると云う可愛らしいお守り。

他にも数多くのお守りなど授与品を用意。

正月限定御守、干支守、太刀斬守、美守などもあるのでお受けするのもよいだろう。

正月限定御守、干支守、太刀斬守、美守などもあるのでお受けするのもよいだろう。

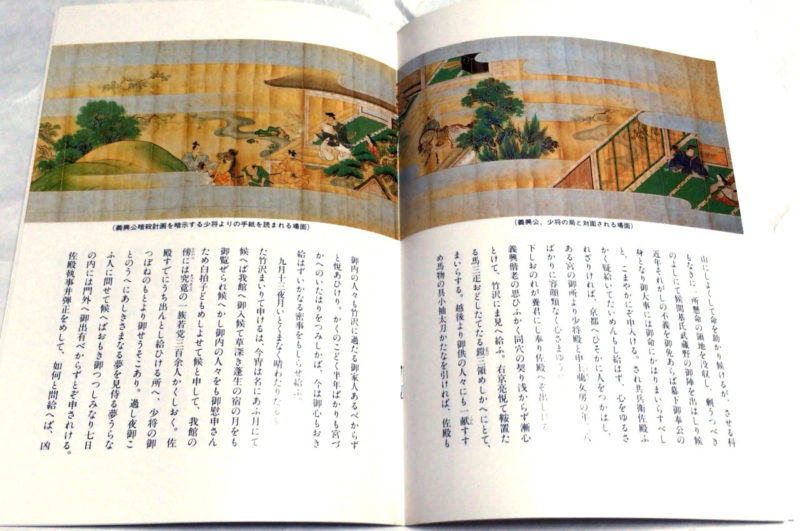

2015年に御朱印を拝受した際には、26ページになるフルカラーのパンフレットも頂いた。

御由緒などの他に、当社の宝物である『新田大明神縁起』という絵巻物をフルカラーで詳しい説明付きで掲載してあったりと実に手の込んだもので、資料として実に貴重なもの。

御由緒などの他に、当社の宝物である『新田大明神縁起』という絵巻物をフルカラーで詳しい説明付きで掲載してあったりと実に手の込んだもので、資料として実に貴重なもの。※現在このパンフレットの頒布は終了。

通年で七福神巡りが可能な多摩川七福神巡り

平成二十六年(2014)、町おこしの一環で当社を中心とした「多摩川七福神巡り」が開始。

矢口・下丸子地域は、1358年(正平13年)、新田義興が多摩川の矢口渡で謀殺されたという伝説に関連する様々な逸話や史跡が残っている地域です。

2014年、この地域に『多摩川七福神』が設置され、新しい歴史が始まります。

多摩川七福神は、この地で暮らす人々や、この地域を訪れる人々の”心のよりどころ”として、未来への希望と生きる力を与えてくれる神様達です。

この機会に「多摩川七福神パワースポット巡り!」で、ご自身やご家族の福運祈願を行いながら、先人たちの思いや数々の歴史の証(地域資源)との出会いをお楽しみください。(頒布の資料より)

七福神巡りの色紙の頒布(1,000円)は当社のみで行われる。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

「多摩川七福神巡り」については、筆者が平成三十年(2018)に巡拝した記事があるので、下記を参照して頂きたい。

当社は多摩川七福神の恵比寿を担っている。

正月期間などは神輿庫が開いており、この中に恵比寿神の姿。

正月期間などは神輿庫が開いており、この中に恵比寿神の姿。

可愛らしい恵比寿様が祀られている。

可愛らしい恵比寿様が祀られている。

所感

御霊信仰の神社として崇敬を集める当社。

新田義興の最期と祟り、その霊を鎮めるための創建。

江戸時代に入って徳川将軍家からの崇敬、そして平賀源内との繋がりなどなど、江戸庶民からも崇敬を集めた当社は、今もなお多くの崇敬を集めている。

何よりも個性的な境内が参拝者を楽しませてくれる。

由緒ある社殿、祟りなどの伝承を持つ御塚、そして卓球台などの面白さが融合した境内は、既存の崇敬者だけでなく新しい層を取り込もうという、神社関係者や氏子による努力であり、こうした試みはとても素晴らしい事に思う。

今もなお多くの崇敬を集め、それでいてどこかディープな要素もある当社は、他にはない個性的な良社であり、個人的にもとても好きな神社の一社。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※2019年5月1日より御朱印を一部リニューアル。

※2018年7月1日より御朱印の初穂料が500円に変更。

※兼務社の「矢口氷川神社」の御朱印も頂ける。

1月1日・2日・5日・14日・17日・26日・29日は「一粒万倍日限定御朱印」

※一粒万倍日限定。

1月1日-数量限定で「新年限定切り絵御朱印」

※数量限定でなくなり次第終了。詳細は公式Instagramにて。

- 2026年初詣/切り絵

- 2025年初詣/切り絵

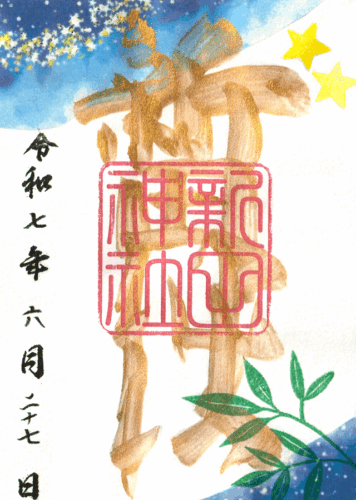

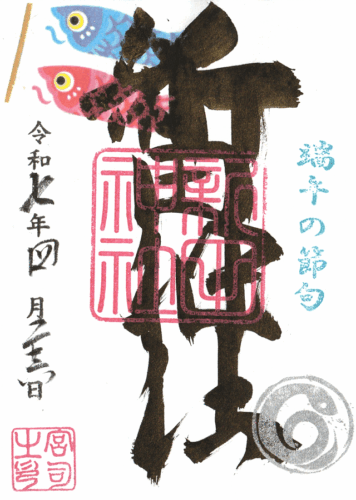

- 2024年端午の節句記念/手書き

- 2024年初詣/切り絵

- 御鎮座665年例大祭限定透かし

- 2023年七夕/手書き

- 2023年初詣/切り絵

- 2022年ひな祭り記念/書き置き

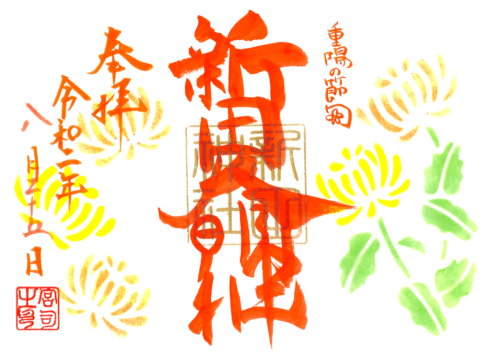

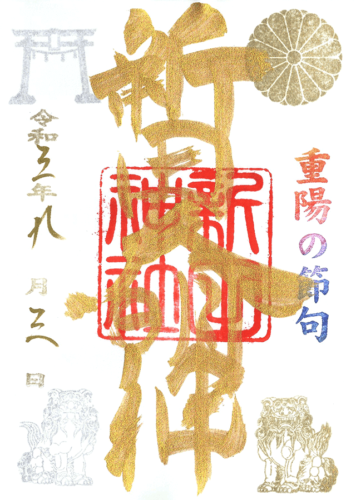

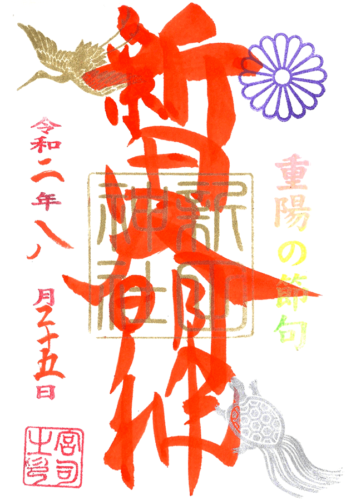

- 2021年重陽の節句/書き置き

- 2021年七夕記念/手書き

- 2021年七夕記念/書き置き

- 2021年端午の節句記念/手書き

- 2021年端午の節句記念/書き置き

- 桜記念/手書き

- 2021年ひな祭り記念/書き置き

- 2021年新春記念

- 2020年重陽の節句/書き置き

- 2020年七夕記念/書き置き

- 2020年端午の節句記念

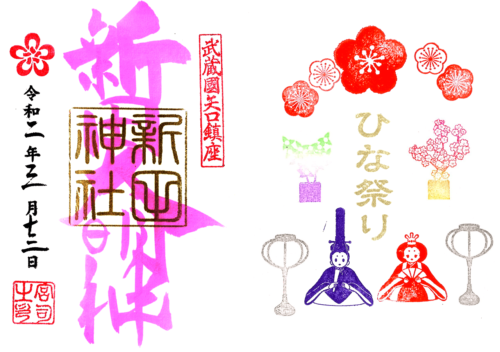

- 2020年ひな祭り記念/手書き

- 2020年ひな祭り記念/書き置き

- 令和新春記念

- 令和師走記念

- 2019年七夕記念

- 新元号奉祝記念

- 2019年新春記念

- 鎮座660年記念

- 2025年夏詣

- 2025年七夕

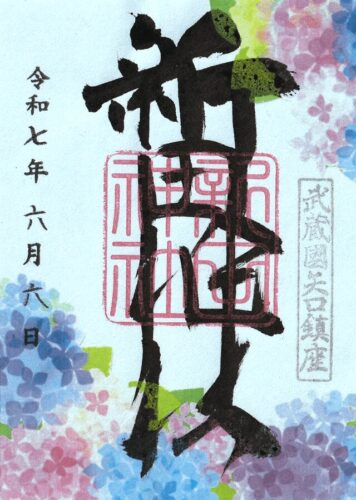

- 2025年紫陽花

- 2025年端午の節句

- 2025年桜/手書き

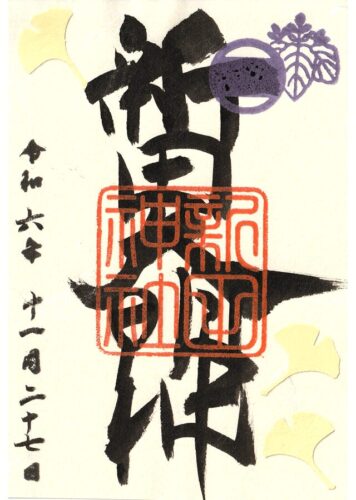

- 2024年イチョウ

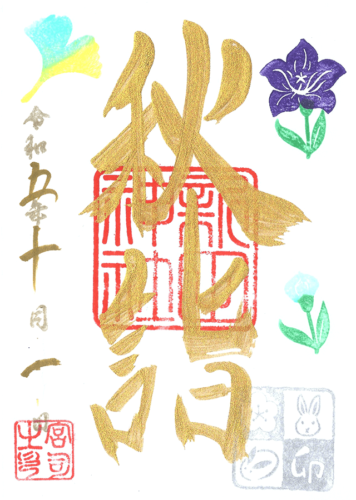

- 2024年秋詣

- 2024年夏詣/手書き

- 2024年七夕/書き置き

- 2024年桜/書き置き

- 2024年桃の節句/手書き

- 2023年秋詣

- 2023年夏詣/手書き

- 2023年七夕/書き置き

- 夏越大祓

- 2023年桜詣/手書き

- 2023年桜詣/書き置き

- 2023年ひな祭り/手書き

- 2023年ひな祭り/書き置き

- 2023年節分/手書き

- 2023年節分/書き置き

- 2022年秋詣

- 2022年夏詣

- 2022年七夕の節句

- 2022年端午の節句

- 2022年桜まいり/手書き

- 2022年桜まいり/書き置き

- 2022年ひな祭り/手書き

- 2022年節分

- 2022年新春(幸先詣)

- 2021年重陽の節句/手書き

- 2021年桜/書き置き

- 2021年ひな祭り/手書き

- 通常

- 2020年重陽の節句/手書き

- 疫病退散

- 2020年七夕/手書き

- 御大礼

- 新元号

- 通常

- 多摩川七福神

- 旧御朱印

- 旧御朱印

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,700円(御朱印代込)・1,200円(御朱印帳のみ)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

2016年9月頃より黒を基調とした御朱印帳の頒布を開始した。

破魔矢、新田義興公の兜、御神木と実に新田神社らしいデザイン。

なお、以前はピンク色の桜柄の御朱印帳で可愛らしいものを用意していた。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

御神木御守(正月限定)

初穂料:700円

授与所にて。

正月限定頒布の御神木御守。

健康長寿・病気平癒・若返りの御神徳。

疫病厄除御守

初穂料:─

社務所にて。

2021年2月-3月に御朱印を頂いた際に下さった。(ヨゲンノトリ)

2020年6月-8月に御朱印を頂いた際に下さった。(アマビエ)

- ヨゲンノトリ

- アマビエ

想い叶うまもり

初穂料:800円

社務所にて。

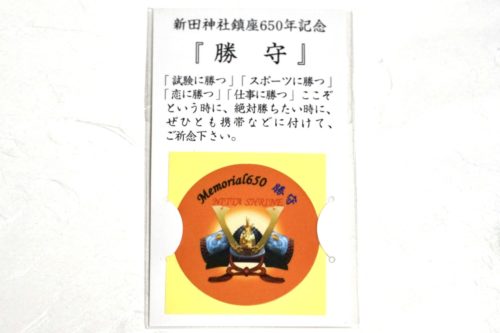

勝守シール

初穂料:400円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は400円に変更。

多摩川七福神巡り色紙

初穂料:1,000円

社務所にて。

多摩川七福神巡りの色紙は当社のみで頂け、印(スタンプ)も当社で押す事ができる。

ペットおまもり

初穂料:600円

社務所にて。

他の神社でもたまに同タイプをお見かけするが、裏には新田神社の刺繍が入っている。

各社向けに刺繍などは変わっている。

色はピンクと青の2種類有り。

パンフレット

初穂料:─

社務所にて。

2015年参拝時は御朱印やお守りをお受けした際に、こちらのパンフレットを頂いた。

26ページになるフルカラーのパンフレット。(現在は頒布されていない)

参拝情報

参拝日:2026/01/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/26(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/06(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/26(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/30(御朱印拝受/ブログ内画像撮影))

参拝日:2025/01/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/27(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/24(御朱印拝受)

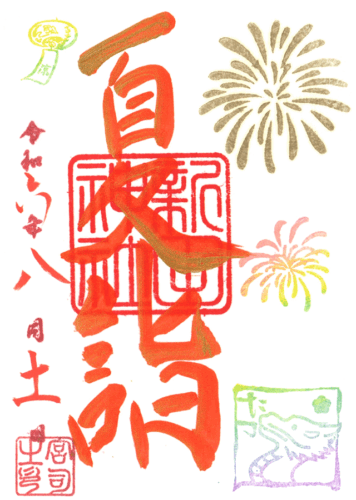

参拝日:2024/08/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/05(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影))

参拝日:2024/03/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/01(御朱印拝受)

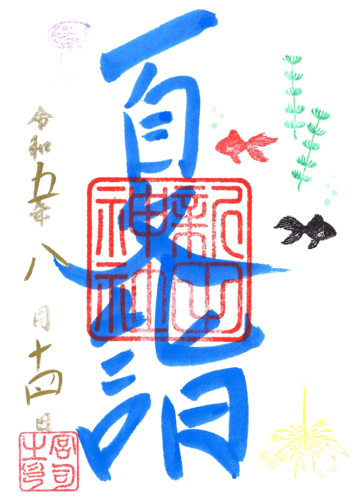

参拝日:2023/08/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/11(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/21(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/18(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/30(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/29(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/20(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/04(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/11(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/26(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/20(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/07/15(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/18(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/12(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/10/23(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/06(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2018/09/28(御朱印拝受)

参拝日:2018/06/27(御朱印拝受)

参拝日:2018/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2017/10/12(御朱印拝受)

参拝日:2017/05/29(御朱印拝受)

参拝日:2016/10/04(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2015/05/06(御朱印拝受)

ほぼ毎月

コメント