目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 外苑・巨大な第一鳥居

- 広い参道・中央に大村益次郎銅像

- 明治の青銅製第二鳥居

- 戦前の檜造り神門が現存

- 檜製の中門鳥居・明治の社殿

- 東京の桜の標準木となる桜の名所と神雷桜

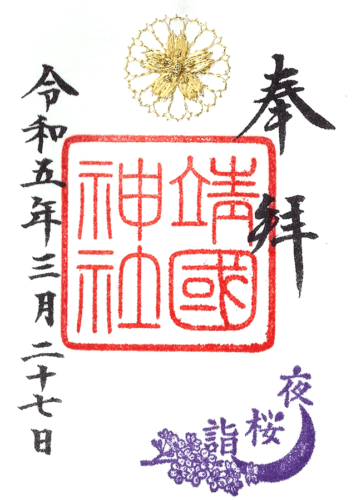

- 開花期間に限定で楽しめる夜桜詣と限定御朱印

- 社殿の裏手に広がる神池庭園

- 幕末江戸三大道場の練兵館が置かれた地

- 博物館となっている遊就館

- 平和の象徴・靖国神社の白鳩・鳩舎

- 外苑参道右手に整備された慰霊の庭

- カフェ・食堂・売店も併設

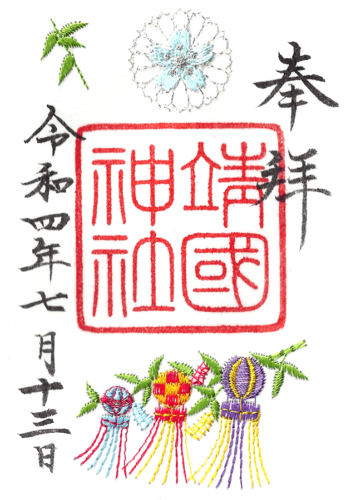

- 東京の夏の風物詩・みたままつり

- 祭礼に際して陛下より勅使が遣わされる勅祭社

- 靖國神社の御朱印

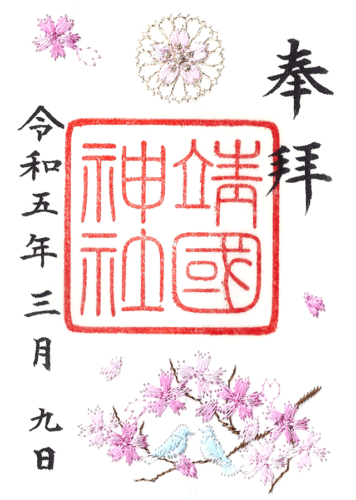

- 季節に応じた刺繍入り御朱印

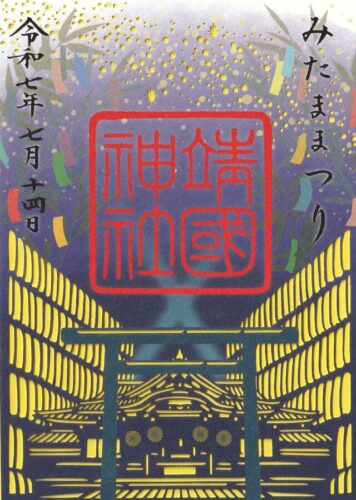

- みたままつり限定切り絵御朱印

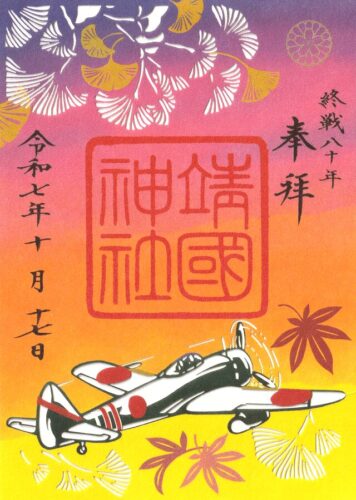

- 2025年は終戦80年!戦艦大和や零戦を切り絵にした大東亜戦争終戦80年記念御朱印

- 限定御朱印帳などの御朱印帳・朱印帳フォルダー

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

護国の英霊を祀る靖國神社

東京都千代田区九段北に鎮座する神社。

旧社格は旧別格官幣社で、現在は祭礼に際して天皇陛下により勅使が遣わされる勅祭社。

神社本庁に属さない単立神社であり、歴史的に氏子地域は有していない。

護国の英霊を祀り、古くは「東京招魂社」と呼ばれ、後に現在の「靖國神社」へ改称。

正式には「靖國神社」と表記するが、新字体の「靖国神社」を使用される事も多い。

桜の名所としても知られ、東京都の「桜の開花宣言」は当社境内の標準木が咲いた時に行われる。

神社情報

靖國神社/靖国神社(やすくにじんじゃ)

御祭神:対外事変や戦争に際して国を守るために亡くなられた神霊246万6千余柱

社格等:別格官幣社・勅祭社・単立神社

例大祭:4月21-23日(春季例大祭)・7月13-16日(みたままつり)・10月17-20日(秋季例大祭)

所在地:東京都千代田区九段北3-1-1

最寄駅:九段下駅

公式サイト:https://www.yasukuni.or.jp/

御由緒

靖國神社は、明治2年6月29日、明治天皇の思し召しによって建てられた東京招魂社が始まりで、明治12年に「靖國神社」と改称されて今日に至っています。靖國神社は、国家のために尊い命を捧げられた人々の「みたま(神霊)」を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社です。「靖國」という社号も明治天皇の命名によるもので、「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」という願いが込められています。(境内の掲示より)

歴史考察

東京招魂社として創建・明治天皇による命名

明治二年(1869)、明治天皇の勅許を受けて「東京招魂社」として創建したのを始まりとする。

明治維新が行われ戊辰戦争が終戦すると、戦死者や戦没者を慰霊・顕彰する動きが活発となる。

戦死者や戦没者を慰霊・顕彰するための施設である「招魂社」が全国各地で創立。

こうした社会背景の中で、大村益次郎が東京に招魂社を創立する事を献策、明治天皇の勅許を受けて現在地に「東京招魂社」が創建された。

維新の十傑の一人に数えられる人物。

長州征伐と戊辰戦争で長州藩兵を指揮し、明治維新後も軍務を統括、事実上の日本陸軍の創始者とされる。

明治二年(1869)、不平を抱く士族たちによって暗殺。

現在も当社の参道には大村益次郎の像が置かれている。

当社の創建に深く関わった事が理由である。

当社の創建に深く関わった事が理由である。

創建時は幕末から明治維新にかけて勲功のあった志士を祀る招魂社であった。

新政府軍側の戦死者のみを祀っており、現在も旧幕府軍や新選組・彰義隊・奥羽越列藩同盟軍など旧幕府側に与した戦死者は対象外となっている。

また、後の西南戦争の際にも政府軍側のみを対象としたため、西郷隆盛など薩摩軍は対象外となっている。

明治五年(1872)、本殿が竣工。

これが修繕されつつ現存している。

明治七年(1874)、明治天皇が行幸。

「我國の為をつくせる人々の名もむさし野にとむる玉かき」の御製を賜った。

明治十二年(1879)、「靖國神社」に改称。

別格官幣社に列せられた。

「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」といった願いが込められていると云う。

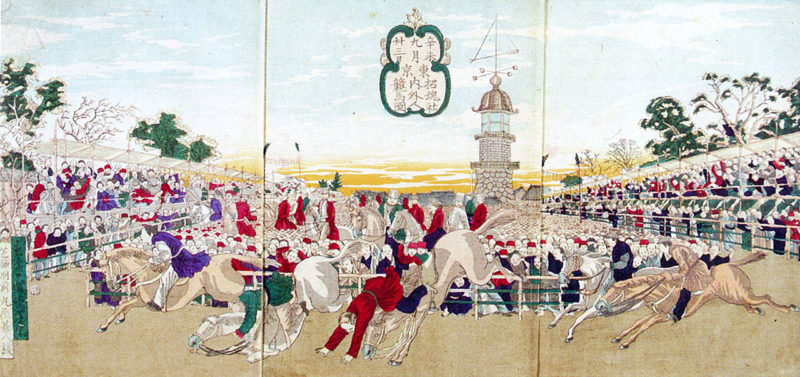

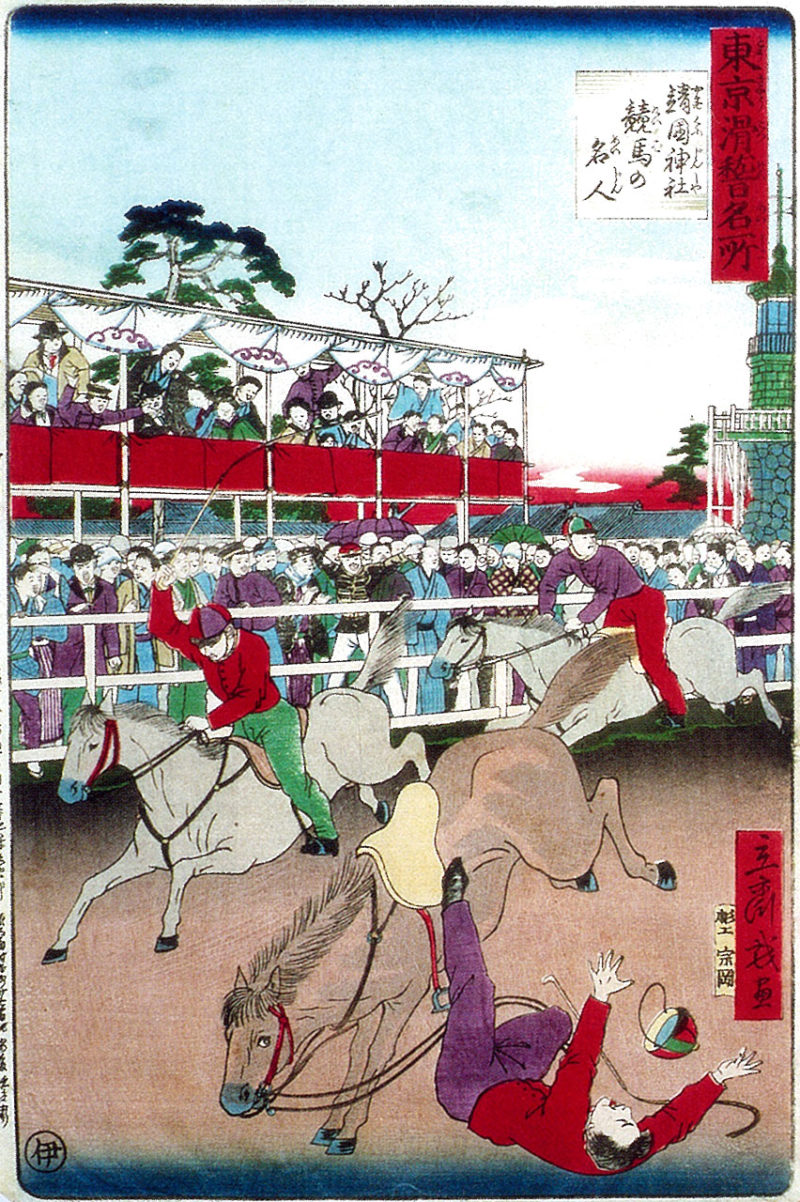

参道の外側には日本人の手による国内初の洋式競馬場

明治三年(1870)、「招魂社競馬場」として参道の外側に1周約900mの競馬場が開場。

陸軍による主催で例大祭の際に興行が行われ、大変な人気を博したと云う。

辛未と記されているため、明治四年(1871)九月に行われた競馬興行。

満員の観客の中で、競馬が行われているのが分かり、大変な人気であった。

明治十六年(1883)の競馬で、落馬する様子を描いている。

狭い馬場で急コーナーであったため、落馬が多かったと云う。

明治三十一年(1898)、競馬が中止となる。

明治三十四年(1901)、馬場も廃止となった。

「招魂社競馬場」の周囲には桜が数十本植えられていたと云う。

現在名所とされている当社の桜の起源とも云える。

戦前の社史と当時の古写真

明治二十年(1887)、青銅大鳥居が建立。

この鳥居は第二鳥居として現存。

明治二十六年(1893)、大村益次郎銅像が竣工。

日本初の本格的西洋式銅像とされていて、現存している。

当社境内を写した古写真。

現在も残る大村益次郎の銅像、奥には青銅大鳥居(現・第二鳥居)を見る事ができる。

明治三十四年(1901)、拝殿が竣工。

この拝殿が修繕されつつ現存。

戦前の拝殿を写した写真。

これが現存している拝殿で、今と変わらぬ造りなのが窺える。

大正八年(1919)、鎮座五十年記念祭を斎行。

大正天皇が行幸、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)が行啓されている。

大正十年(1921)、第一鳥居が竣工。

「日本一の大鳥居」として建立され、当社のシンボルの1つであった。

戦前の第一鳥居の写真。

当時、日本一の大鳥居として建立されたが、昭和十八年(1943)に雨風による損傷を理由に撤去されている。

既にこの頃には損傷が激しく補修跡が目立つ。

大正十二年(1923)、関東大震災によって拝殿や遊就館に甚大な被害が発生。

昭和七年(1932)、臨時大祭が斎行される。

昭和天皇・香淳皇后行幸啓されている。

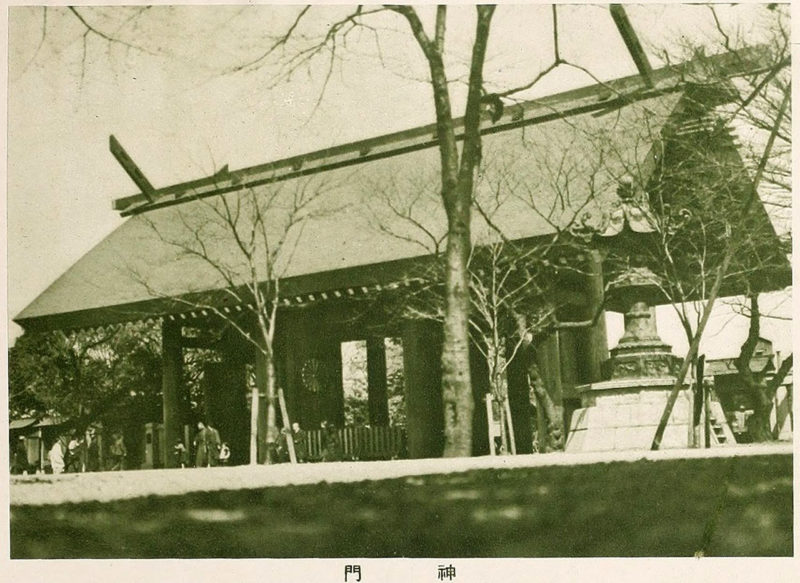

昭和九年(1934)、神門竣工。

この神門が現存している。

戦前の神門の写真。

現存している神門で今と変わらぬ造りであり、中央間の扉には花紋章が付けられている。

戦前の当社は、神社を総括した内務省が職員の人事権を有した。

それでいて陸軍省と海軍省によって共同管理され、特に財政を担った陸軍省が運営の主導権を握っていた。

神社としては特殊な存在であり、政府が推し進めた国家神道の代表的な施設であった。

戦前の陸軍部隊代表の参拝の様子。

陸軍省と海軍省によって共同管理された当社が、軍人にとって特別な存在となるのは想像に難くない。

戦場に赴く軍人は「靖国で会おう」と云う言葉を残して祖国に殉じていった。

当社は戦死した魂・英霊が集う聖地と云える。

戦後の歩み・2019年は御創立150年

昭和二十年(1945)8月15日、終戦。

同年11月、臨時大招魂祭が斎行され、昭和天皇が行幸されている。

同年12月、GHQが神道指令を発令。

戦前は国家神道の代表的な施設で軍との結びつきも強かった当社が、戦後も存続した事については、カトリック教会の神父らの尽力があったと伝わっている。

「靖国神社が国家神道の中枢で、誤った国家主義の根源であるというなら、排すべきは国家神道という制度であり、靖国神社ではない。我々は、信仰の自由が完全に認められ、神道・仏教・キリスト教・ユダヤ教など、いかなる宗教を信仰するものであろうと、国家のために死んだものは、すべて靖国神社にその霊をまつられるようにすることを、進言するものである。」(ブルーノ・ビッテル神父)

昭和二十二年(1947)、「みたままつり」が開始。

東京の夏の風物詩として今も続けられている。

昭和四十四年(1969)、御創立百年記念大祭が斎行。

昭和天皇・香淳皇后が行幸啓されている。

昭和四十七年(1972)、本殿の後方に霊璽簿奉安殿を造営。

霊璽簿(神霊名簿)を保管している。

昭和五十年(1975)、8月15日に三木武夫内閣総理大臣が参拝。

終戦記念日に首相が初めて参拝。

同年、11月に昭和天皇・香淳皇后が行幸啓。

昭和五十三年(1978)、いわゆるA級戦犯が合祀。

平成十四年(2002)、現在の遊就館が落成。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

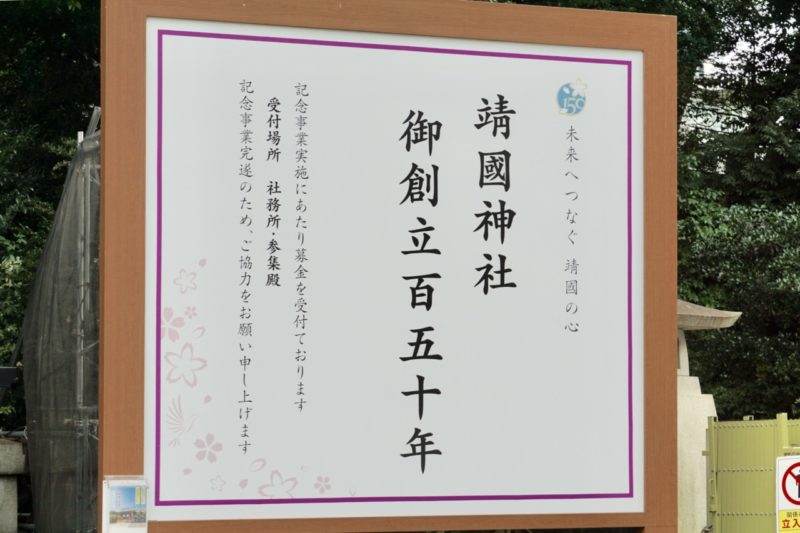

令和元年(2019)、御創立百五十年を迎える。

御創立百五十年を迎えるにあたり、平成二十八年(2016)より様々な事業が行われた。

御創立百五十年を迎えるにあたり、平成二十八年(2016)より様々な事業が行われた。

境内案内

外苑・巨大な第一鳥居

最寄駅の九段下駅から徒歩すぐ靖国通り沿いに鎮座。

広い参道と黒い鳥居。

広い参道と黒い鳥居。

昭和四十九年(1974)に再建された第一鳥居。

昭和四十九年(1974)に再建された第一鳥居。

令和元年(2019)の御創立百五十年に合わせて美しく塗り直しが行われた。

令和元年(2019)の御創立百五十年に合わせて美しく塗り直しが行われた。

以下は2017年に参拝した時の様子を記録として残す。

かつての第一鳥居は「日本一の大鳥居」として大正十年(1921)に建立されたものであるが、昭和十八年(1943)に風雨による損傷のため撤去され、仮鳥居となっていた。

かつての第一鳥居は「日本一の大鳥居」として大正十年(1921)に建立されたものであるが、昭和十八年(1943)に風雨による損傷のため撤去され、仮鳥居となっていた。 昭和四十九年(1974)、銅鳥居として再建され、高さが約25m、笠木が約34m、重量は100トンの巨大な鳥居。

昭和四十九年(1974)、銅鳥居として再建され、高さが約25m、笠木が約34m、重量は100トンの巨大な鳥居。第一鳥居の手前に社号碑。

「靖國神社」と記された立派な社号碑。

「靖國神社」と記された立派な社号碑。

第一鳥居から靖国通りを挟んで日本武道館側には高燈籠。

明治四年(1871)に竣工した灯明台で大正十四年(1925)に現在位置に移されたもの。

明治四年(1871)に竣工した灯明台で大正十四年(1925)に現在位置に移されたもの。

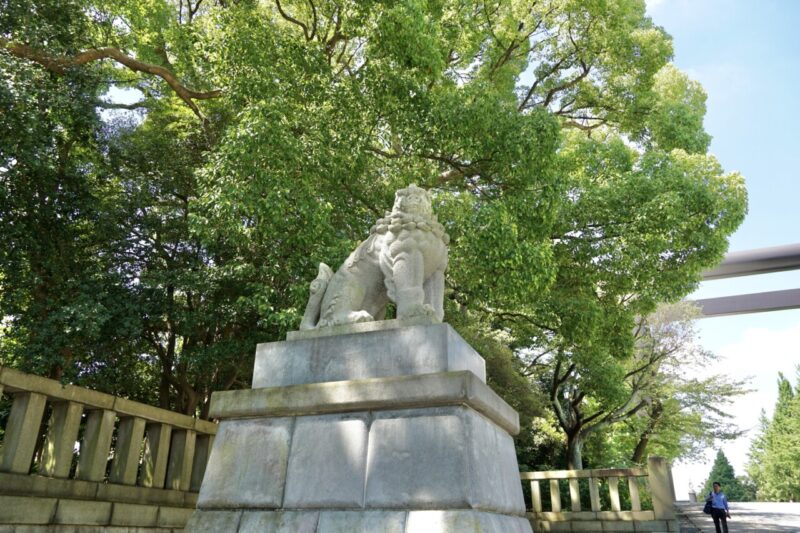

参道には二対の狛犬。

昭和四十一年(1966)奉納。

昭和四十一年(1966)奉納。

ずんぐりとした体躯が特徴的。

ずんぐりとした体躯が特徴的。

第一鳥居の近くにも一対の狛犬。 明治二十八年(1895)奉納の狛犬。

明治二十八年(1895)奉納の狛犬。

大変個性的な造形だが中国産の狛犬が奉納されたという。

大変個性的な造形だが中国産の狛犬が奉納されたという。

令和元年(2019)終戦の日(8月15日)の様子も記録として残す。

令和元年(2019)に御創立百五十年を迎えるにあたり整備された参道周辺。

令和元年(2019)に御創立百五十年を迎えるにあたり整備された参道周辺。 数多くの人々が参拝に訪れた。

数多くの人々が参拝に訪れた。 第一鳥居も綺麗に改修され輝いている。

第一鳥居も綺麗に改修され輝いている。広い参道・中央に大村益次郎銅像

第一鳥居を潜ると広々とした参道。

御創立150年記念事業として平成の終わりは外苑工事がずっと行われていたが、令和元年(2019)を迎えた頃に整備が色々と竣工していった。

御創立150年記念事業として平成の終わりは外苑工事がずっと行われていたが、令和元年(2019)を迎えた頃に整備が色々と竣工していった。

参道途中に大村益次郎の銅像。

参道途中に大村益次郎の銅像。

明治二十六年(1893)に建立された日本初の西洋式銅像で、当社の前進となった「東京招魂社」の建立に奔走した人物。

明治二十六年(1893)に建立された日本初の西洋式銅像で、当社の前進となった「東京招魂社」の建立に奔走した人物。

維新の十傑の一人に数えられる人物。

長州征伐と戊辰戦争で長州藩兵を指揮し、明治維新後も軍務を統括、事実上の日本陸軍の創始者とされる。

明治二年(1869)、不平を抱く士族たちによって暗殺。

明治の青銅製第二鳥居

長い参道が続き、その先に巨大な第二鳥居が見えてくる。

通りを渡る形でその先に第二鳥居。

通りを渡る形でその先に第二鳥居。

明治二十年(1887)に建立された青銅製の大鳥居。

明治二十年(1887)に建立された青銅製の大鳥居。

現存する当社の鳥居としては最古のもの。

現存する当社の鳥居としては最古のもの。

青空がよく映える。

青空がよく映える。

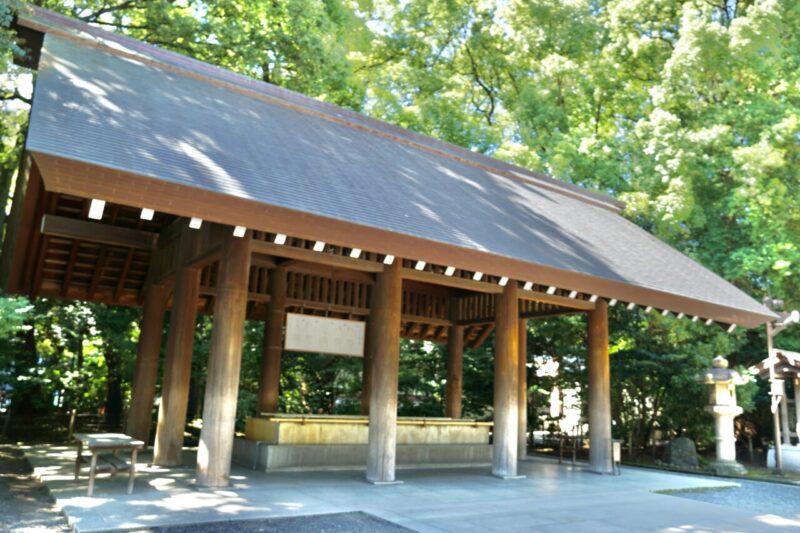

第二鳥居を潜ると左手に手水舎。

昭和十五年(1940)に奉納された大きな手水舎。

昭和十五年(1940)に奉納された大きな手水舎。

戦前の檜造り神門が現存

参道正面には立派な神門。

昭和九年(1934)に竣工した檜造りの神門が現存。

昭和九年(1934)に竣工した檜造りの神門が現存。

実に堂々とした佇まい。

実に堂々とした佇まい。

中央間の扉には直径1.5メートルの菊花紋章が取り付けられている。

中央間の扉には直径1.5メートルの菊花紋章が取り付けられている。

檜製の中門鳥居・明治の社殿

神門を潜るとその先に中門鳥居と社殿。

中門鳥居は平成十八年(2006)に建て替えられた木造鳥居。

中門鳥居は平成十八年(2006)に建て替えられた木造鳥居。

国産檜の大鳥居となっている。

国産檜の大鳥居となっている。

中門鳥居の先に立派な社殿。

拝殿は明治三十四年(1901)に造営したものが幾度かの改修を経て現存。

拝殿は明治三十四年(1901)に造営したものが幾度かの改修を経て現存。

実に美しい見事な拝殿。

実に美しい見事な拝殿。

本殿は明治五年(1872)に造営されたものが現存。

神明造の本殿になっており、平成元年(1989)に修築が竣工。

神明造の本殿になっており、平成元年(1989)に修築が竣工。

昭和四十七年(1972)に建立された霊璽簿奉安殿。

神霊を合祀する際に用いる霊璽簿を納めており、霊璽簿には合祀される神霊(英霊)の氏名が記されている。

本殿の左手の廻廊外に元宮と鎮霊社が並ぶ形で鎮座。

元宮は幕末期に京都で造られた小祠を遷したもので、鎮霊社は本殿に合祀対象外となった国内および諸外国の戦没者を慰霊するために昭和四十年(1965)に建立された。

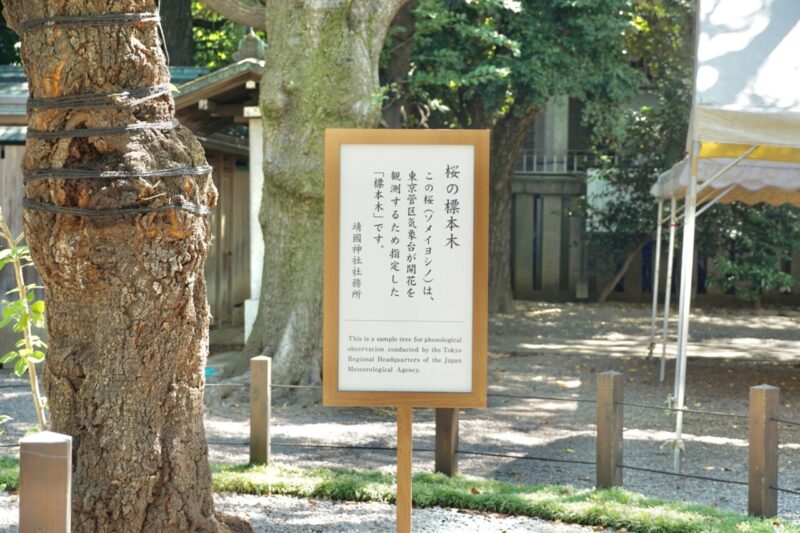

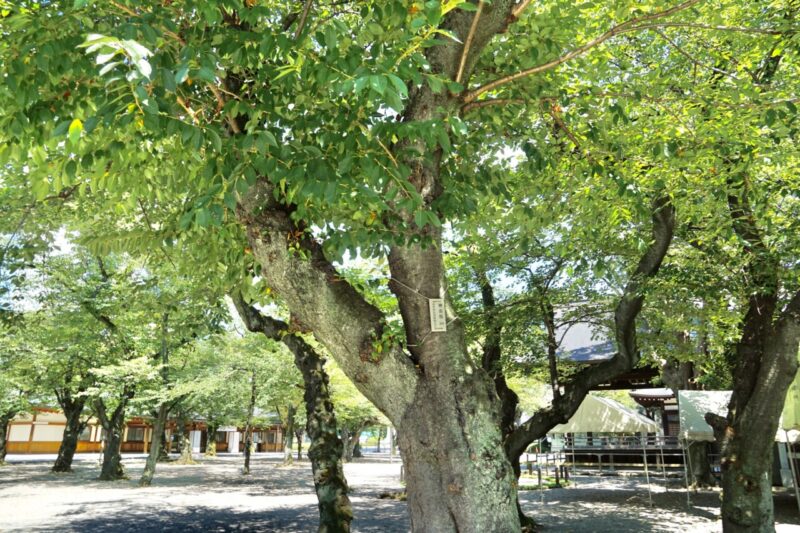

東京の桜の標準木となる桜の名所と神雷桜

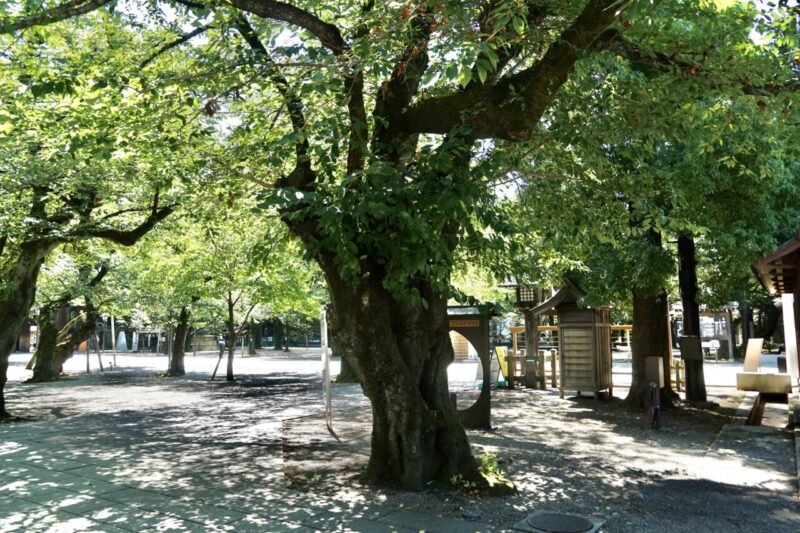

当社の境内は桜の名所として知られる。

特に神門を潜った先に桜が多く植えられており「靖國の桜」として知られる。

特に神門を潜った先に桜が多く植えられており「靖國の桜」として知られる。

気象庁は当社境内にあるソメイヨシノを東京都の標準木として指定。

気象庁は当社境内にあるソメイヨシノを東京都の標準木として指定。

東京都の「桜の開花宣言」は当社境内の標準木が咲いた時に行われる。

東京都の「桜の開花宣言」は当社境内の標準木が咲いた時に行われる。

2022年3月の桜の開花直前の標準木。

2022年3月の桜の開花直前の標準木。

つぼみが膨らみ色づき数日後に開花宣言となる様子。

つぼみが膨らみ色づき数日後に開花宣言となる様子。

神門を潜りすぐ右にあるのは「神雷桜」と呼ばれる桜。

海軍神雷部隊戦友会と記されているのを見る事ができる。

海軍神雷部隊戦友会と記されているのを見る事ができる。

第七二一海軍航空隊の通称。

特攻兵器「桜花」の実験訓練部隊として編成され、太平洋戦争終盤に特攻を行い、終戦まで合計829名が戦没している。

「靖国神社の神門を入って二本目の桜の木で会おう」と約束し、特攻へ飛び立ったと云われている。

更にソメイヨシノ以外にも多数の桜が植えられている当社。

参道左手にある大寒桜。

参道左手にある大寒桜。

ソメイヨシノよりも早咲きの桜。

ソメイヨシノよりも早咲きの桜。

ソメイヨシノの開花前に満開となり桜を楽しむ事ができる。

ソメイヨシノの開花前に満開となり桜を楽しむ事ができる。

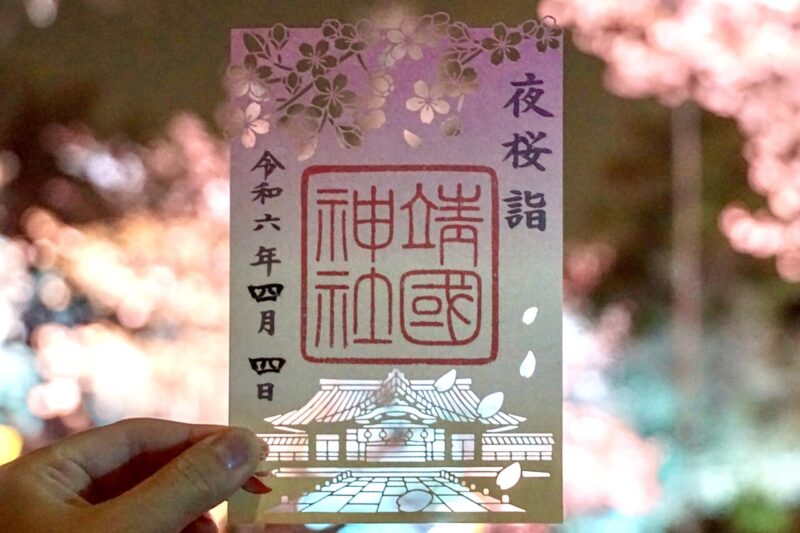

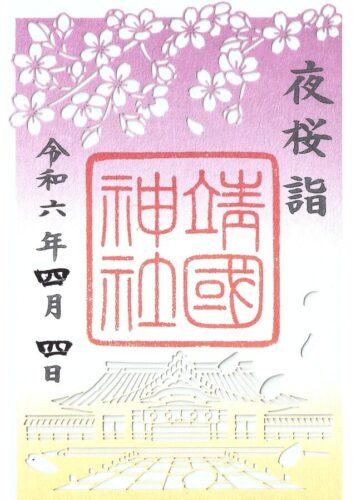

開花期間に限定で楽しめる夜桜詣と限定御朱印

桜の開花に合わせて内苑の桜を楽しめるように夜間も神門が開門。

2024年の夜桜詣の様子。

2024年の夜桜詣の様子。

2024年は桜の開花が遅れたため当初の予定より期間が延長となった。

2024年は桜の開花が遅れたため当初の予定より期間が延長となった。

18時-20時まで神門が開かれ神門の少し先から夜桜を眺めることができるように。

18時-20時まで神門が開かれ神門の少し先から夜桜を眺めることができるように。

真下には近づける少し遠目で眺める形になるが、当社の内苑のライトアップを楽しめる。

真下には近づける少し遠目で眺める形になるが、当社の内苑のライトアップを楽しめる。

実に幻想的な光景。

実に幻想的な光景。

当社の桜の所以を知っていると心に響く景色。

当社の桜の所以を知っていると心に響く景色。

2024年の夜桜詣限定御朱印は切り絵御朱印。(夜桜詣の期間の18時-20時限定で授与)

2024年の夜桜詣限定御朱印は切り絵御朱印。(夜桜詣の期間の18時-20時限定で授与)

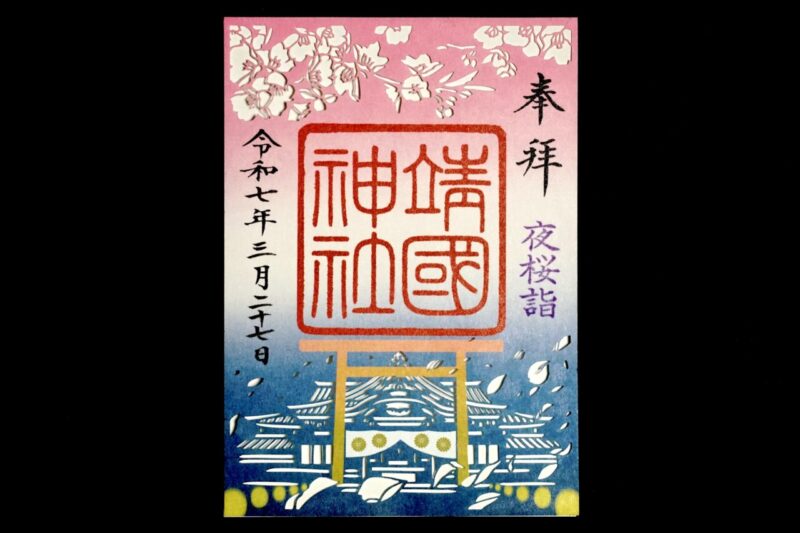

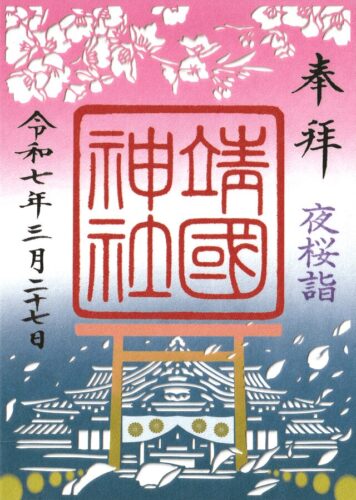

こちらは2025年の夜桜詣限定切り絵御朱印。

こちらは2025年の夜桜詣限定切り絵御朱印。

期間中は外苑にキッチンカーも。

靖国の夜桜を愛でながら飲み食いしてお花見ができる素敵な空間。

靖国の夜桜を愛でながら飲み食いしてお花見ができる素敵な空間。

社殿の裏手に広がる神池庭園

社殿の右手より奥に向かうと神池庭園が広がる。

平成十一年(1999)に復元工事で整備された。

平成十一年(1999)に復元工事で整備された。

回遊式の美しい庭園になっており、滝も流れている。

回遊式の美しい庭園になっており、滝も流れている。

あまりこちらまで足を運ぶ人は少ないため、空いている事も多く良い雰囲気。

あまりこちらまで足を運ぶ人は少ないため、空いている事も多く良い雰囲気。

神池庭園の周囲には、行雲亭・洗心亭・靖泉亭といった茶室が並ぶ。

更に相撲場と啓照館といった支度部屋も整備。

更に相撲場と啓照館といった支度部屋も整備。

相撲場では、春の例大祭に全力士による奉納相撲が執り行われる。

相撲場では、春の例大祭に全力士による奉納相撲が執り行われる。

幕末江戸三大道場の練兵館が置かれた地

中門鳥居の手前から左手に行くと南門があり、その手前に石碑が置かれていて、石碑には「神道無念流練兵館跡」の文字。

当地は当社が創立するまで「練兵館」という剣術道場が置かれた地であった。

当地は当社が創立するまで「練兵館」という剣術道場が置かれた地であった。

幕末に斎藤弥九郎によって開かれた神道無念流の剣術道場。

「技の千葉」(北辰一刀流・玄武館)、「位の桃井」(鏡新明智流・士学館)、「力の斎藤」(神道無念流・練兵館)と称され、後に幕末江戸三大道場の一つに数えられる名門であった。

門下から明治維新の志士を多く輩出しており、桂小五郎・高杉晋作・伊藤博文・品川弥二郎などが門下生として知られる。

博物館となっている遊就館

境内の右手には遊就館と呼ばれる博物館。

右手にある近代的な建物が入り口。

右手にある近代的な建物が入り口。

内部は博物館や売店・茶房などが入っている。

内部は博物館や売店・茶房などが入っている。

一部区域のみ撮影可能で、展示室などは撮影不可。

一部区域のみ撮影可能で、展示室などは撮影不可。

博物館には、遺品や資料、戦争で使用された兵器などが展示されている。

博物館には、遺品や資料、戦争で使用された兵器などが展示されている。

大人1,000円/大学生500円/中学・高校生300円/小学生無料

遊就館の近くには様々な像が置かれている。

戦場で死んだ軍犬の霊を慰撫する軍犬慰霊像。

戦場で死んだ軍犬の霊を慰撫する軍犬慰霊像。

戦場で死んだ軍馬の霊を慰撫する戦没馬慰霊像。

戦場で死んだ軍馬の霊を慰撫する戦没馬慰霊像。

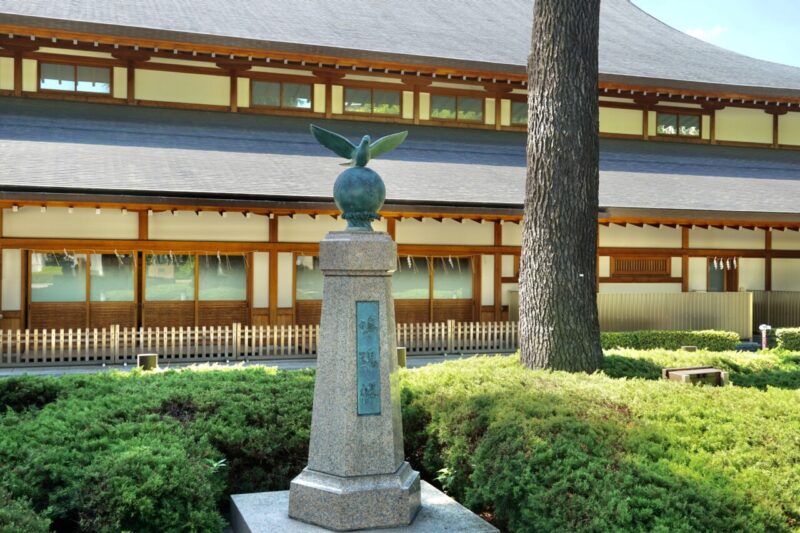

さらに戦場で使われた伝書鳩を慰撫する鳩魂塔。

さらに戦場で使われた伝書鳩を慰撫する鳩魂塔。

遊就館の隣には靖國会館。

かつて国防館とされていた建物で、現在は休憩所と図書館(靖國偕行文庫)として使用されている。

かつて国防館とされていた建物で、現在は休憩所と図書館(靖國偕行文庫)として使用されている。

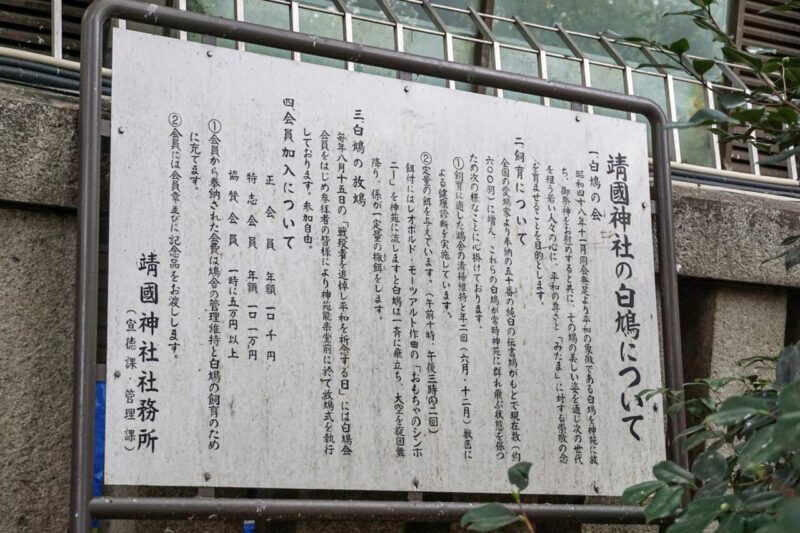

平和の象徴・靖国神社の白鳩・鳩舎

神門の右手には白鳩鳩舎。

昭和四十八年(1973)に「白鳩の会」が発足。

昭和四十八年(1973)に「白鳩の会」が発足。

平和の象徴である白鳩を神苑に放つために飼育、現在は600羽程。

平和の象徴である白鳩を神苑に放つために飼育、現在は600羽程。

平成十二年(2000)に建てられた鳩舎が開かれると白鳩は当社境内を飛び回り夕方に戻ってくる。

平成十二年(2000)に建てられた鳩舎が開かれると白鳩は当社境内を飛び回り夕方に戻ってくる。

終戦の日である8月15日には放鳩式が行われることでも知られている。

終戦の日である8月15日には放鳩式が行われることでも知られている。

白鳩の会には会費を納めれば入会自由となっている。

白鳩の会には会費を納めれば入会自由となっている。

外苑参道右手に整備された慰霊の庭

第一鳥居を潜って右手には慰霊の庭が整備されている。

令和元年(2019)の御創立百五十年記念事業で整備された一角。

令和元年(2019)の御創立百五十年記念事業で整備された一角。

至るところに桜型の「さくら陶板」が置かれている。

至るところに桜型の「さくら陶板」が置かれている。

これは英霊にゆかりある各都道府県の土を用いて現地の陶工達によって制作・奉納。

これは英霊にゆかりある各都道府県の土を用いて現地の陶工達によって制作・奉納。

47都道府県すべて置かれているので色々と確認してみるのもよいだろう。

47都道府県すべて置かれているので色々と確認してみるのもよいだろう。

この一画には慰霊の泉。

その裏に戦跡の石。

その裏に戦跡の石。

戦闘が行われた島の石が置かれている。

戦闘が行われた島の石が置かれている。

カフェ・食堂・売店も併設

参道にはカフェ・食堂・売店が入った施設も整備。

アティックルーム靖國外苑・外苑直営ショップSAKURA・靖國八千代食堂が入る建物。

アティックルーム靖國外苑・外苑直営ショップSAKURA・靖國八千代食堂が入る建物。

アティックルーム靖國外苑はアンティークな洋食屋。

週替りのランチメニューなどが人気。

週替りのランチメニューなどが人気。

靖國八千代食堂は休憩メニューの和スイーツの他、食堂としても利用可。

鹿児島県知覧の富屋食堂で「特攻の母」と慕われた鳥濱トメ氏の玉子丼なども人気。

鹿児島県知覧の富屋食堂で「特攻の母」と慕われた鳥濱トメ氏の玉子丼なども人気。

外苑直営ショップSAKURAでは桜をテーマにしたグッズ販売が行われている。

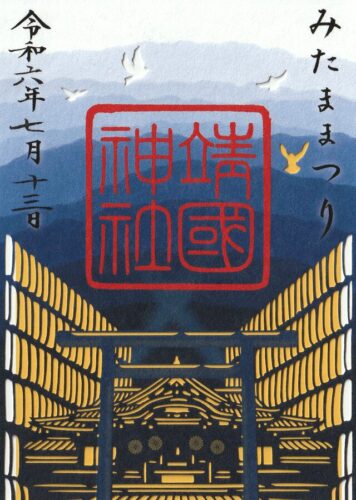

東京の夏の風物詩・みたままつり

毎年7月13日-16日まで「みたままつり」を開催。(画像は2023年みたままつり)

東京の夏の風物詩として人気を博している。

東京の夏の風物詩として人気を博している。

東京では7月15日を中心にした7月13日-16日がお盆期間とされる。

当社では昭和二十二年(1947)に「みたままつり」を開始。

境内に数多くの献灯(みあかし)を掲げて戦歿者のみたまを慰める夏祭り。

参道にはずらっと提灯が並ぶ。

期間中は夜間参拝が可能となり幻想的な光景に。

期間中は夜間参拝が可能となり幻想的な光景に。

数多くの献灯(みあかし)で戦歿者の御霊を慰める。

数多くの献灯(みあかし)で戦歿者の御霊を慰める。

仙台七夕飾りも。

仙台七夕飾りも。

こちらは宮城縣護國神社より毎年奉納。

こちらは宮城縣護國神社より毎年奉納。 期間中は普段入れない中庭参拝(要初穂料)もできるようになっている。

期間中は普段入れない中庭参拝(要初穂料)もできるようになっている。

期間中は数々の奉納演芸なども。

こちらは神楽殿で行われたつのだ☆ひろ氏の奉納野外コンサート。(2022年撮影)

こちらは神楽殿で行われたつのだ☆ひろ氏の奉納野外コンサート。(2022年撮影)

阿波おどりの奉納。

阿波おどりの奉納。

2023年はコロナ禍からすっかり人が戻り大混雑なみたままつりに。

2023年はコロナ禍からすっかり人が戻り大混雑なみたままつりに。

こちらは2025年みたままつりのねぶた。

こちらは2025年みたままつりのねぶた。

祭礼に際して陛下より勅使が遣わされる勅祭社

当社は旧社格において旧別格官幣社に列した神社。

現在は祭礼に際して天皇陛下により勅使が遣わされる勅祭社となっている。

2023年秋季大祭の際にお帰りになられる勅使。

勅使をお見送りしてから清々しい気分で参拝する事ができた。

勅使をお見送りしてから清々しい気分で参拝する事ができた。

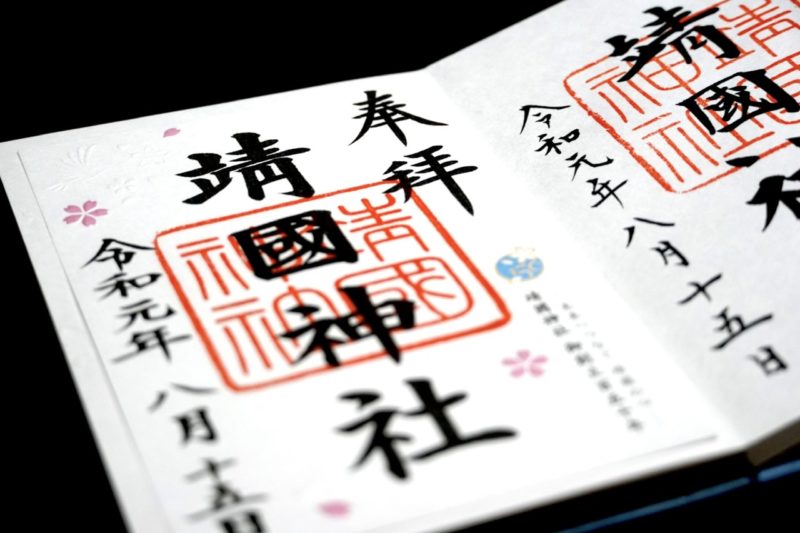

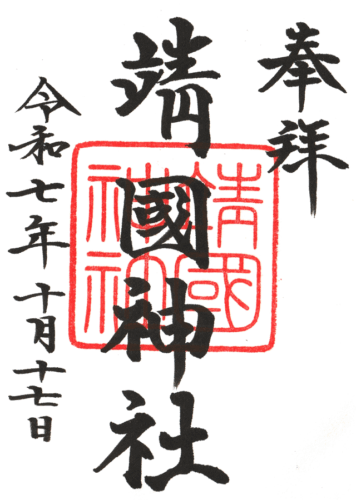

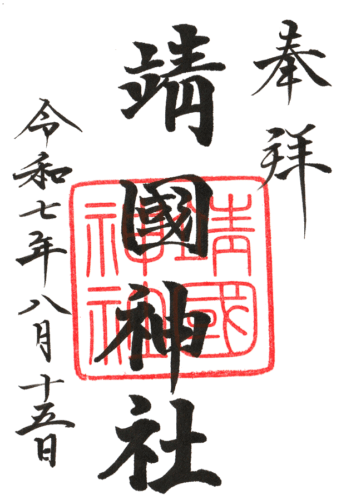

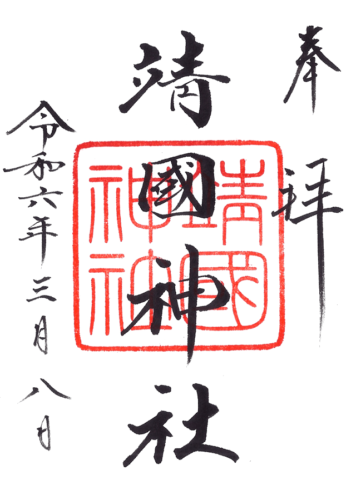

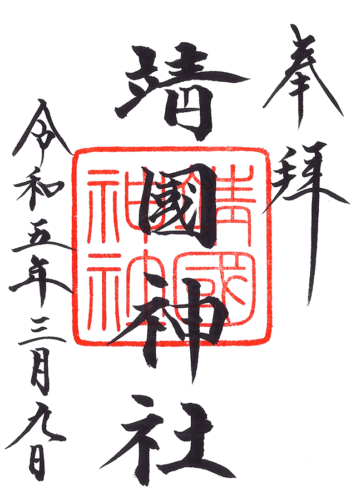

靖國神社の御朱印

御朱印は社殿右手にある朱印所にて。

案内の看板が出ているので分かりやすい。

案内の看板が出ているので分かりやすい。

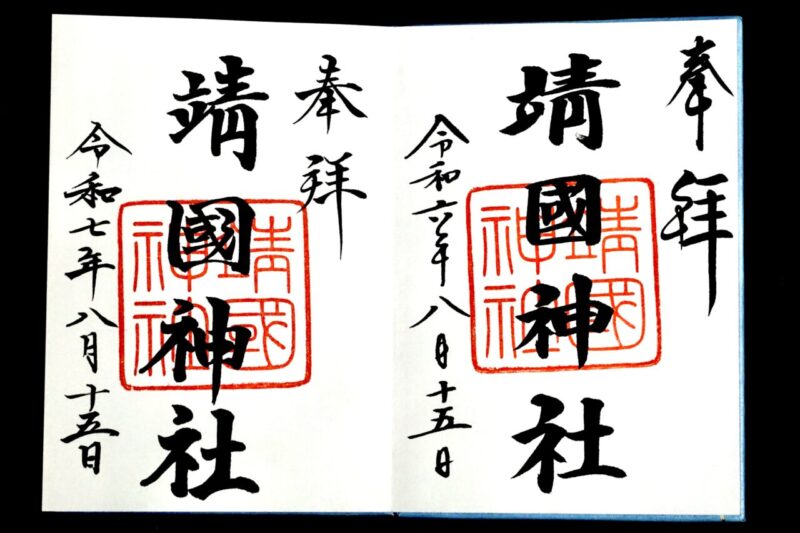

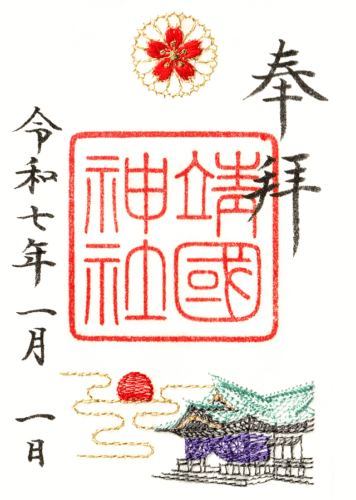

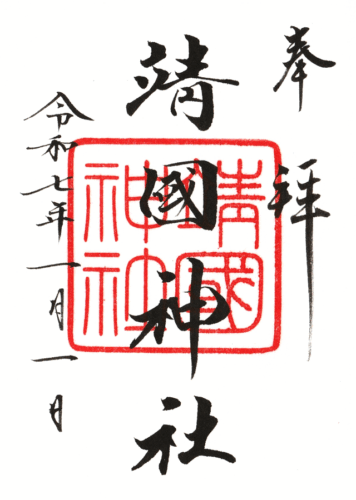

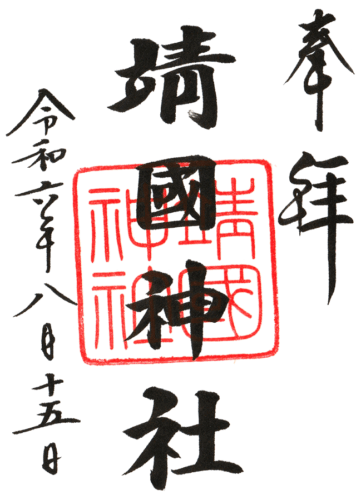

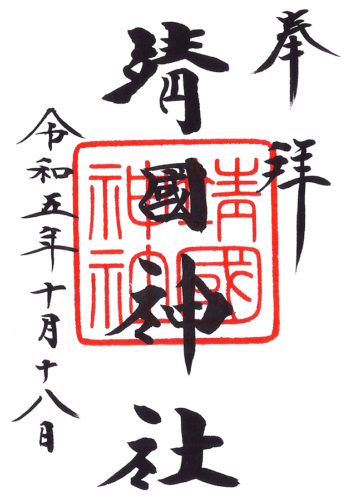

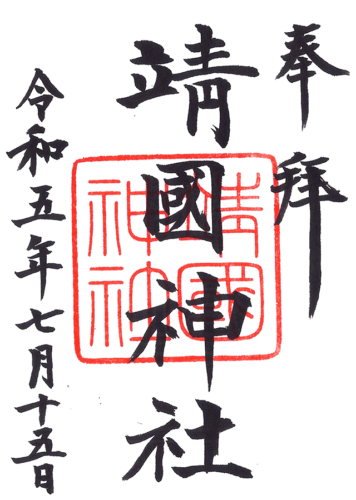

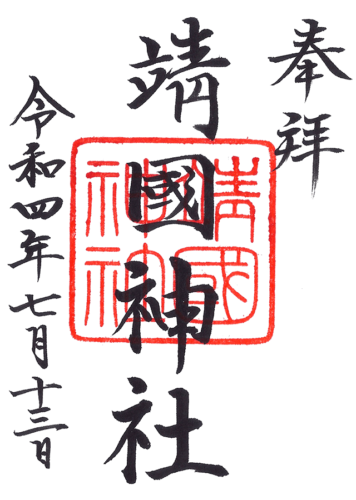

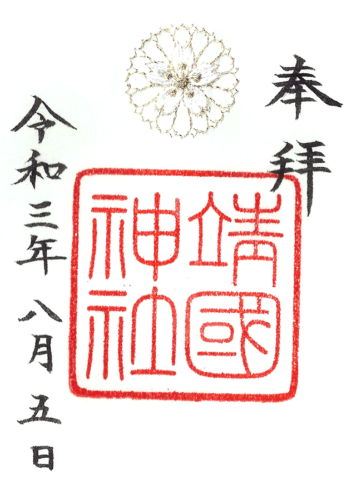

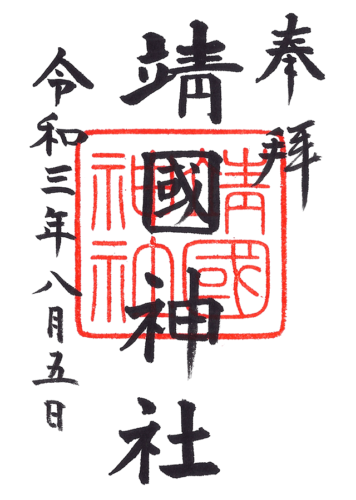

御朱印は「靖國神社」の朱印。

墨書きも正式な「靖國神社」の字体となっている。(画像はいずれも終戦の日に頂いた御朱印)

墨書きも正式な「靖國神社」の字体となっている。(画像はいずれも終戦の日に頂いた御朱印)

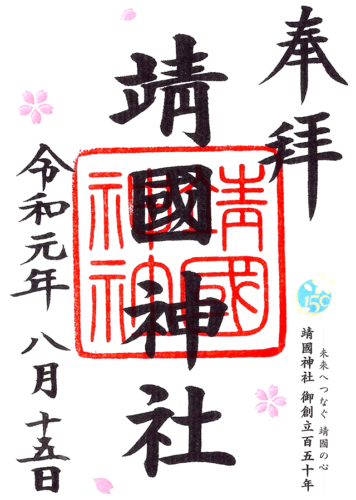

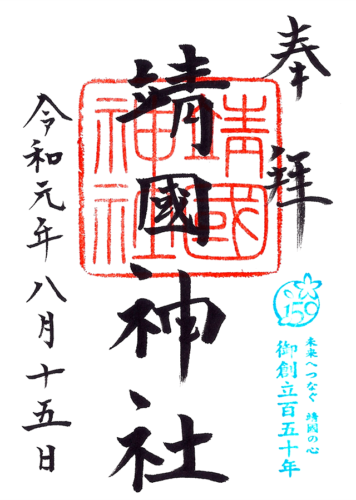

2019年の年末まで御創立百五十年記念限定御朱印が授与された。

右が帳面に書いて頂いたものでスタンプが押されており、左が書き置きのもの。

右が帳面に書いて頂いたものでスタンプが押されており、左が書き置きのもの。

書き置きのものはエンボス加工(浮き出し模様加工)の桜柄が押された特別仕様。

書き置きのものはエンボス加工(浮き出し模様加工)の桜柄が押された特別仕様。

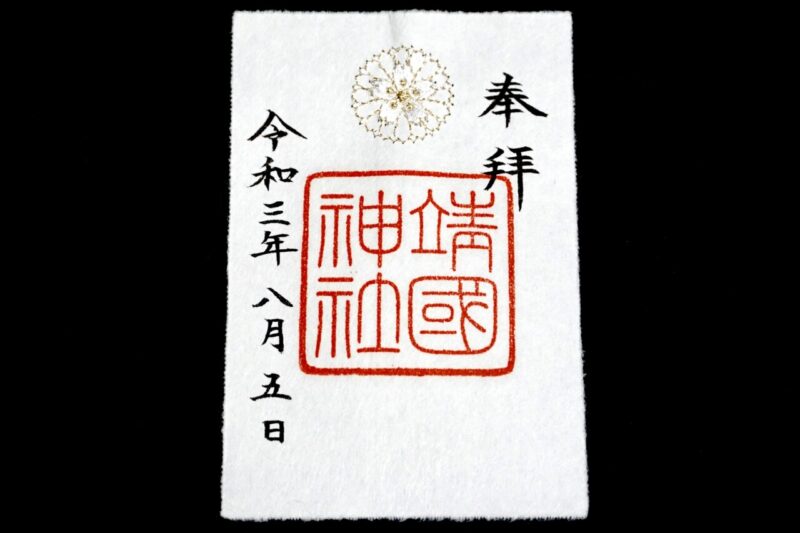

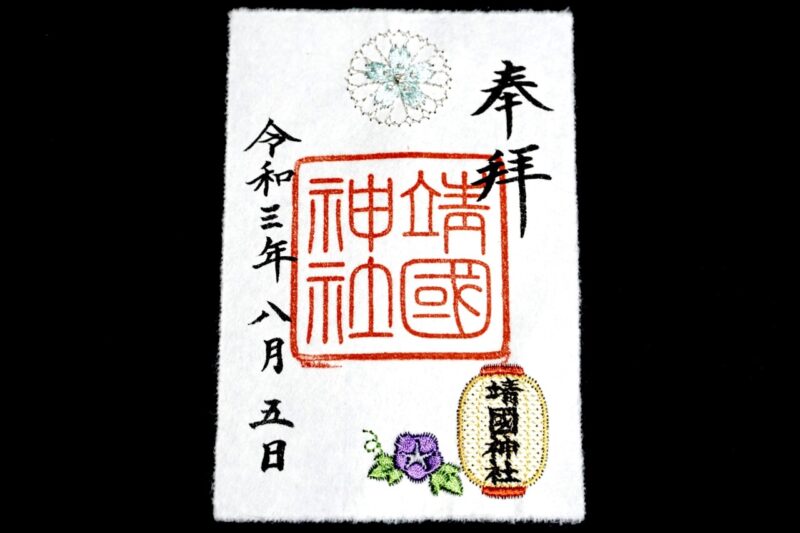

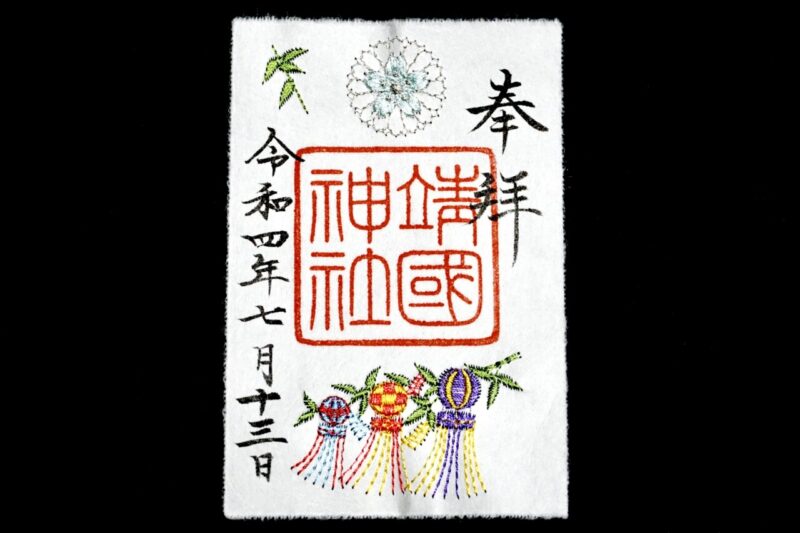

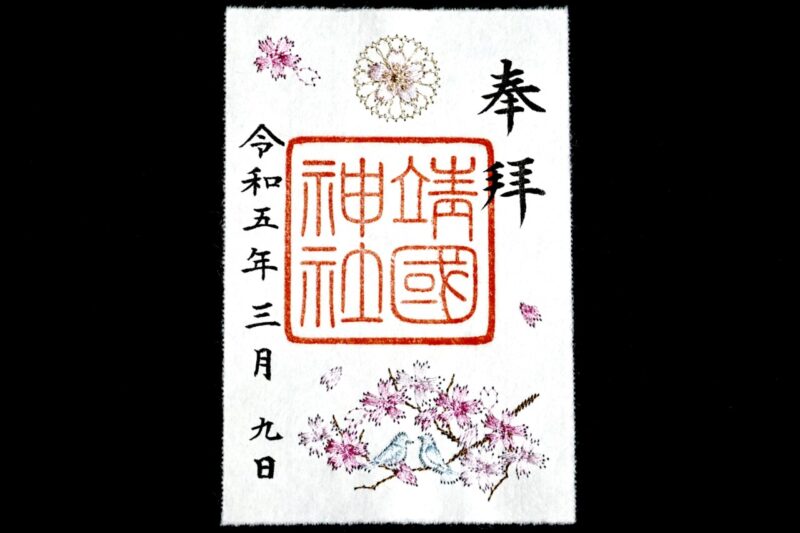

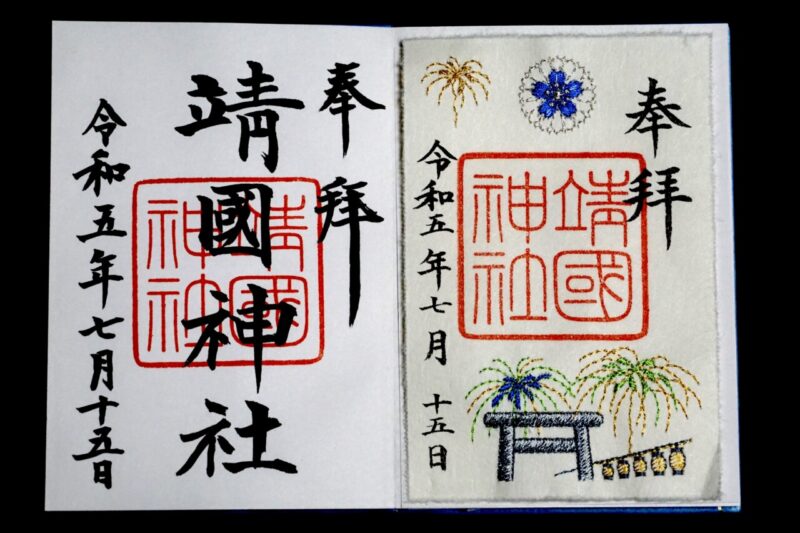

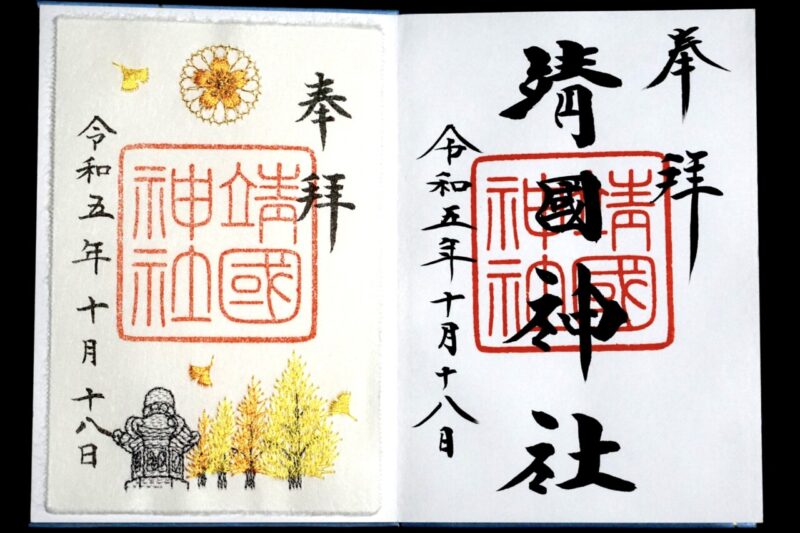

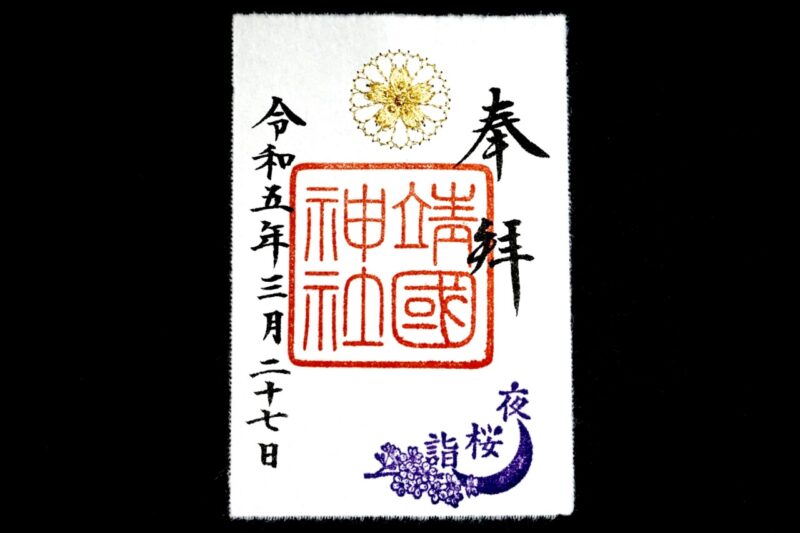

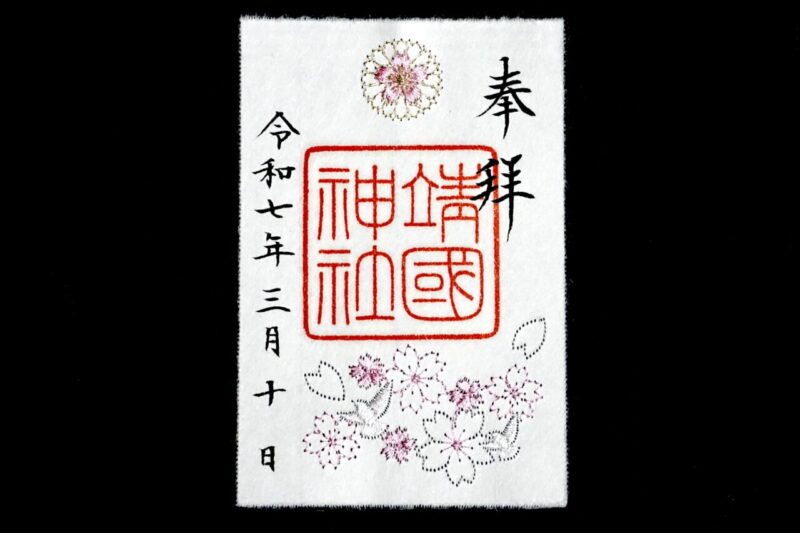

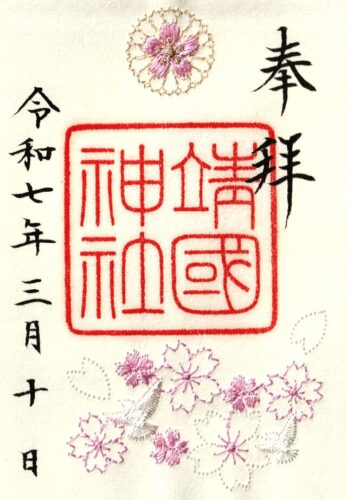

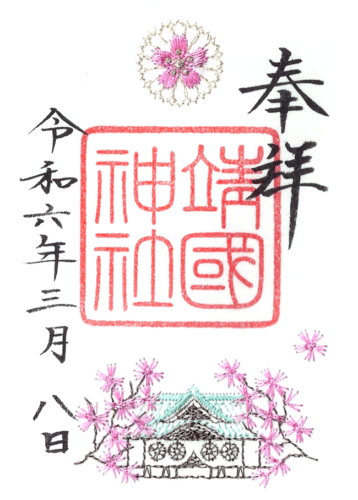

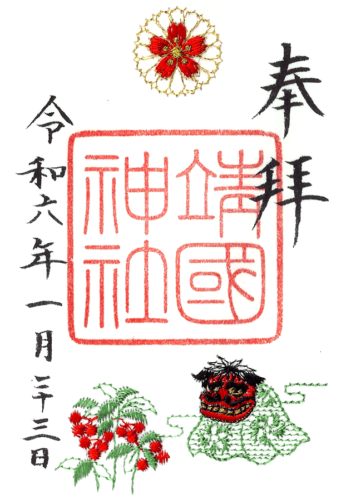

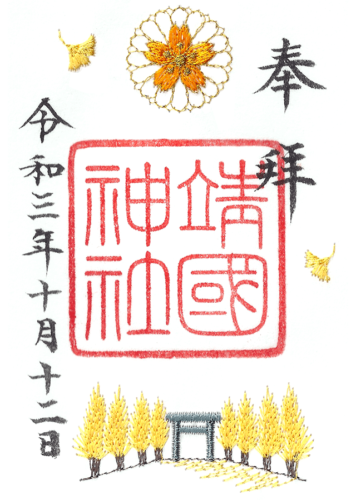

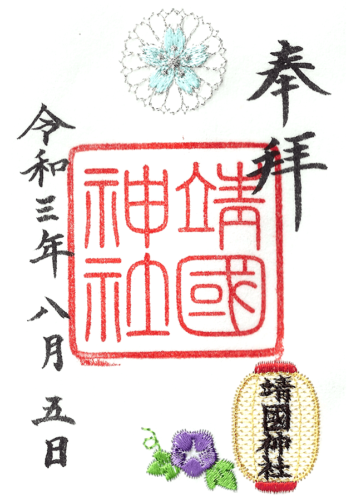

季節に応じた刺繍入り御朱印

2021年からは刺繍入り御朱印の授与を開始。

美濃和紙に社紋を刺繍で施した御朱印。

美濃和紙に社紋を刺繍で施した御朱印。

2021年7月1日から8月末にかけては夏の限定刺繍入り御朱印を授与。

社紋の刺繍の他に提灯と朝顔が刺繍で施されている。

社紋の刺繍の他に提灯と朝顔が刺繍で施されている。

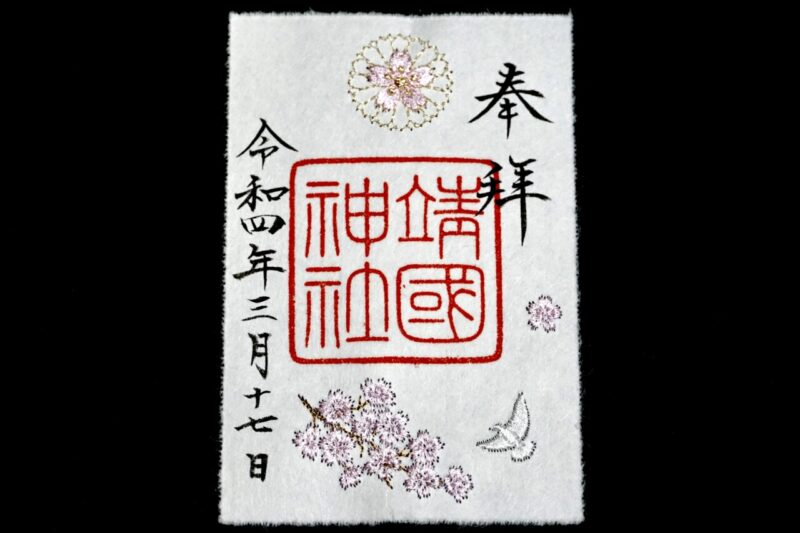

2022年3月12日からは桜の限定刺繍入り御朱印も授与。

桜に平和の白鳩の刺繍入り。

桜に平和の白鳩の刺繍入り。

2022年7月1日からは夏季限定刺繍入り御朱印を授与。

前年とは違い仙台七夕飾りをデザインした御朱印みたままつりで神門に飾られる。

前年とは違い仙台七夕飾りをデザインした御朱印みたままつりで神門に飾られる。

2023年3月1日より頒布の春季限定刺繍入り御朱印。

当社のシンボルでもある桜と白鳩の御朱印。

当社のシンボルでもある桜と白鳩の御朱印。

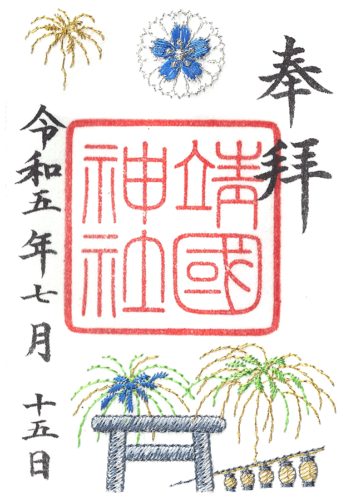

2023年7月1日からは夏季限定刺繍入り御朱印を授与。

過去のみたままつりでは花火も打ち上げられたと云いその様子を偲ぶ。

過去のみたままつりでは花火も打ち上げられたと云いその様子を偲ぶ。

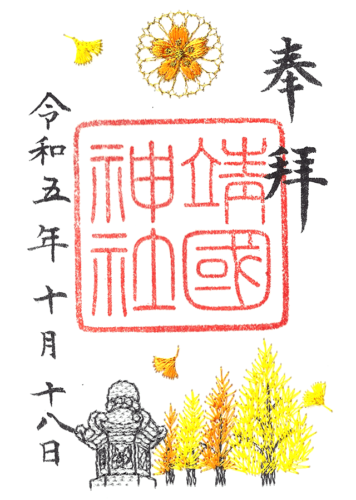

2023年9月15日より開始した秋季限定刺繍入り御朱印。

秋季大祭当日祭で参拝した際に頂いた。

秋季大祭当日祭で参拝した際に頂いた。

みたままつり限定切り絵御朱印

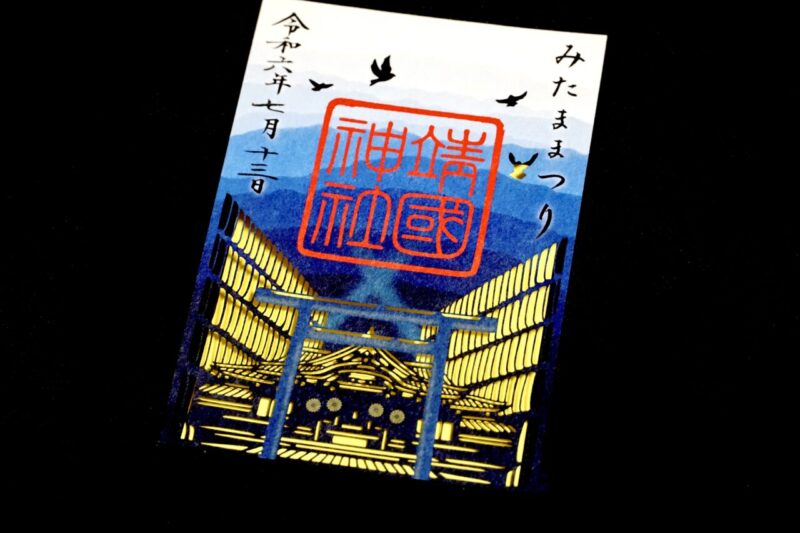

2024年7月のみたままつりでは当日限定御朱印を授与。

みたままつりを表現した切り絵御朱印。

みたままつりを表現した切り絵御朱印。

黄色の台紙を置くとみあかしが再現される仕上がり。

黄色の台紙を置くとみあかしが再現される仕上がり。

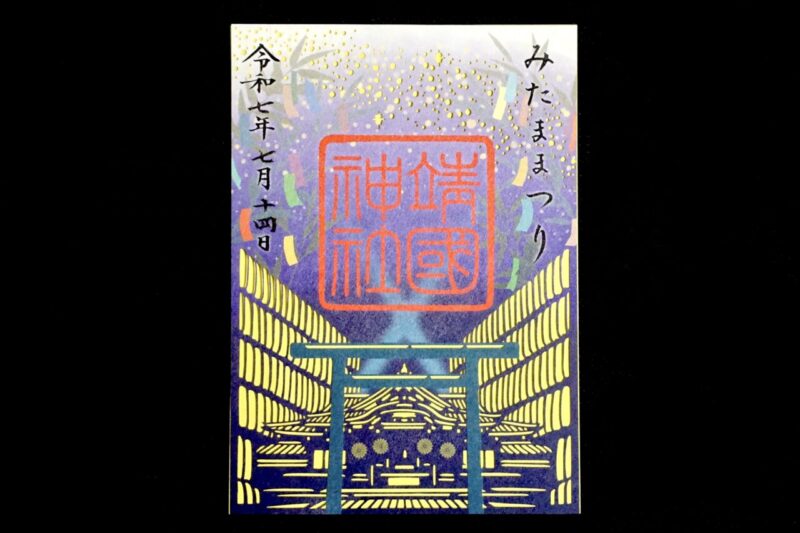

2025年みたままつり限定御朱印も切り絵御朱印。

2025年は七夕仕様に。

2025年は七夕仕様に。

2025年は終戦80年!戦艦大和や零戦を切り絵にした大東亜戦争終戦80年記念御朱印

2025年は終戦80年。

2025年元日深夜3時頃の境内。

2025年元日深夜3時頃の境内。

外苑には多数の露店が出て大賑わい。

外苑には多数の露店が出て大賑わい。

平和を祈願。

平和を祈願。

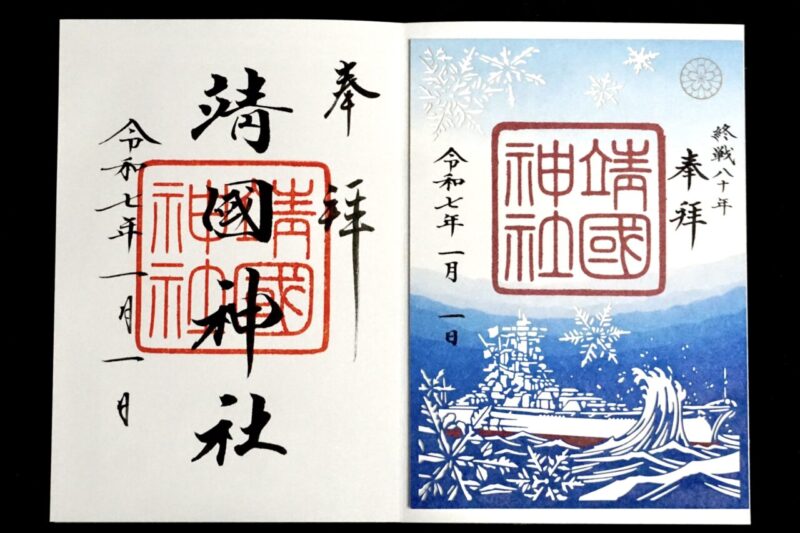

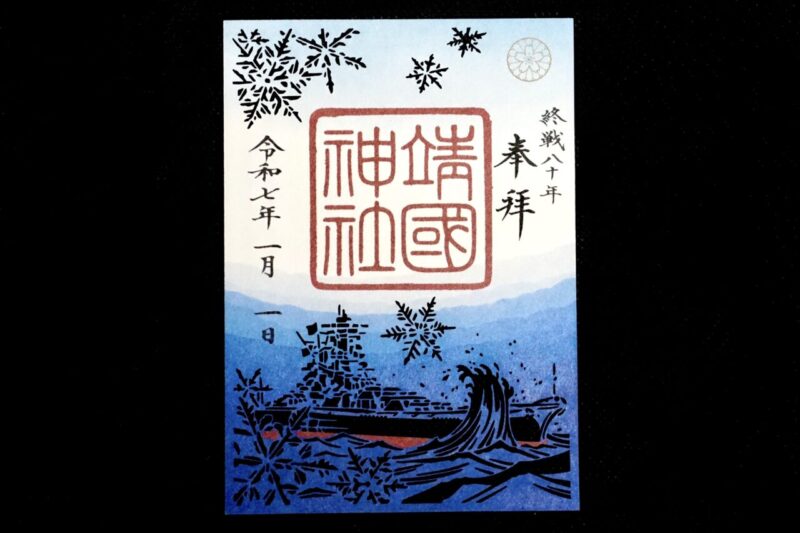

そんな終戦80年を記念した切り絵御朱印を元日より授与。

大東亜戦争終戦80年記念御朱印の冬仕様は戦艦大和をデザイン。

大東亜戦争終戦80年記念御朱印の冬仕様は戦艦大和をデザイン。

今後は春・夏・秋にも別の意匠で授与する予定。

今後は春・夏・秋にも別の意匠で授与する予定。

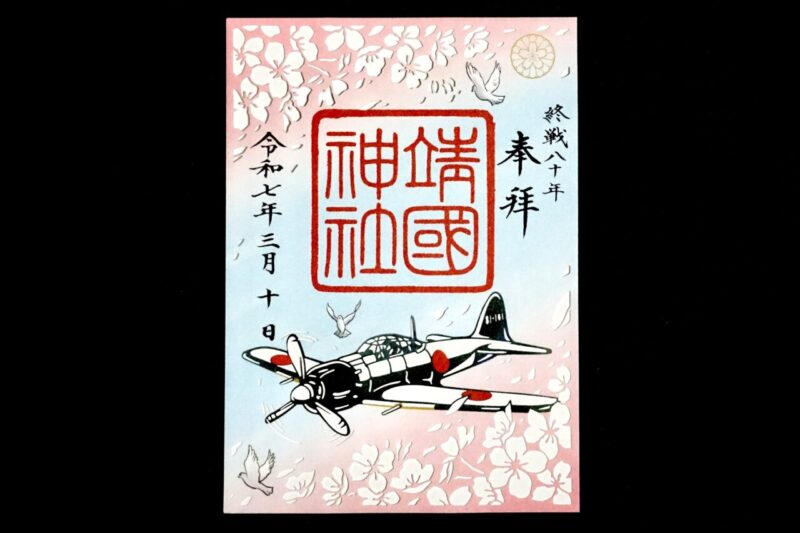

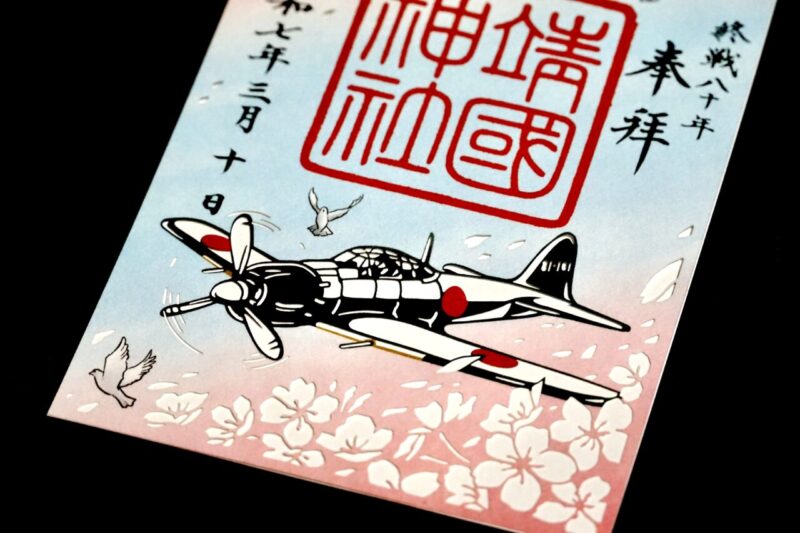

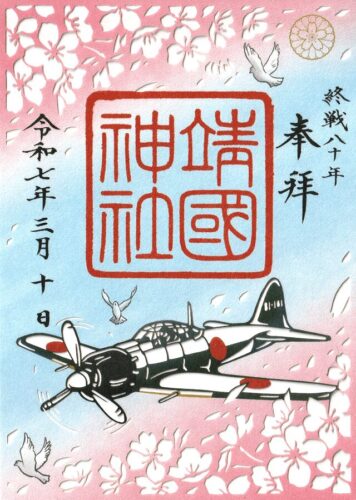

2025年3月より授与開始の大東亜戦争終戦80年記念御朱印の春仕様。

零式艦上戦闘機をデザイン。

零式艦上戦闘機をデザイン。

零戦と桜の当社らしい切り絵御朱印。

零戦と桜の当社らしい切り絵御朱印。

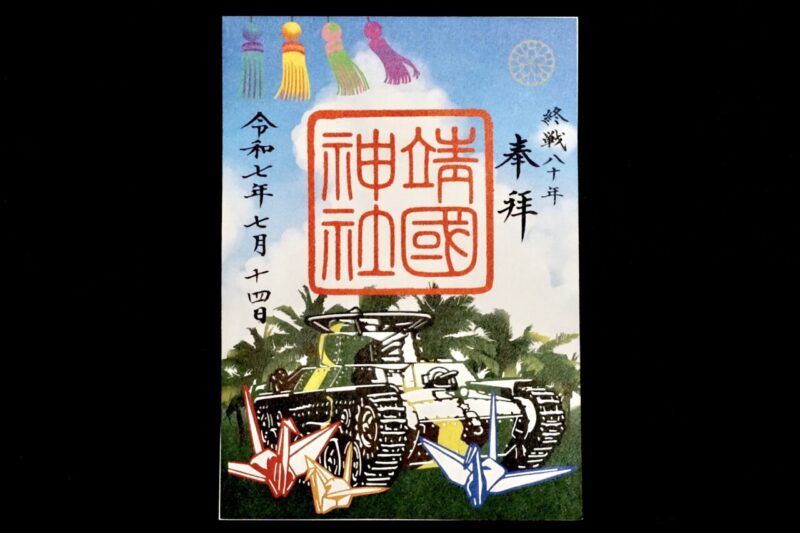

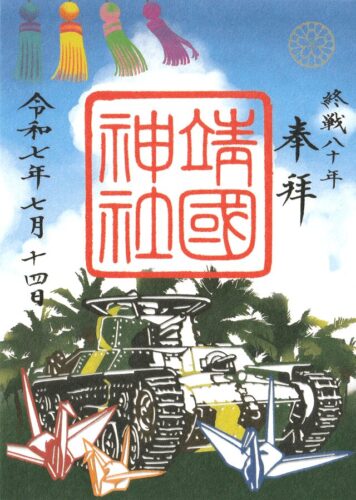

2025年6月より授与開始の大東亜戦争終戦80年記念御朱印の夏仕様。

折り鶴と97式中戦車をデザイン。

折り鶴と97式中戦車をデザイン。

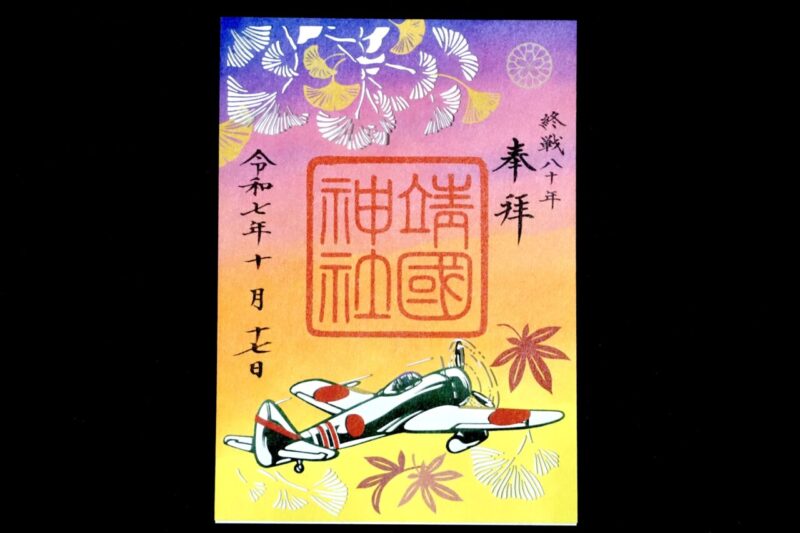

2025年9月より授与開始の大東亜戦争終戦80年記念御朱印の秋仕様。

紅葉と一式戦闘機(隼)をデザイン。

紅葉と一式戦闘機(隼)をデザイン。

限定御朱印帳などの御朱印帳・朱印帳フォルダー

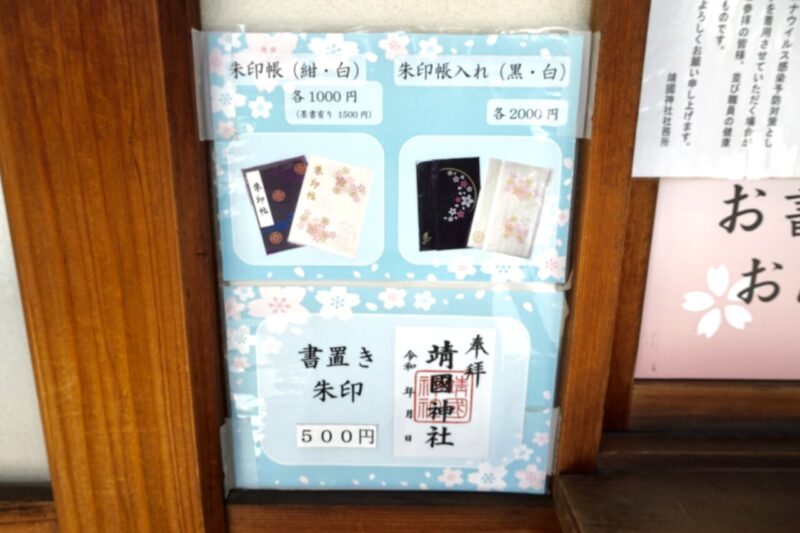

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

通常のものは白色(社紋・桜柄)、紺色(社紋・霞文様)の2種類。

通常のものは白色(社紋・桜柄)、紺色(社紋・霞文様)の2種類。

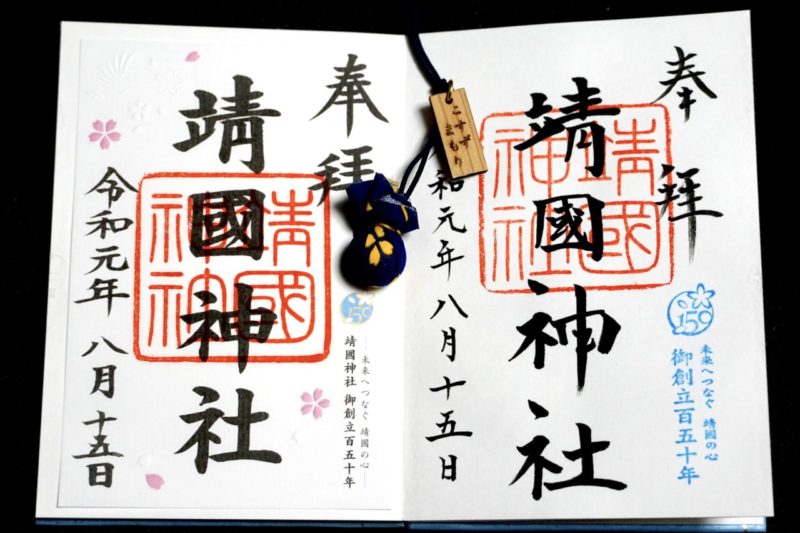

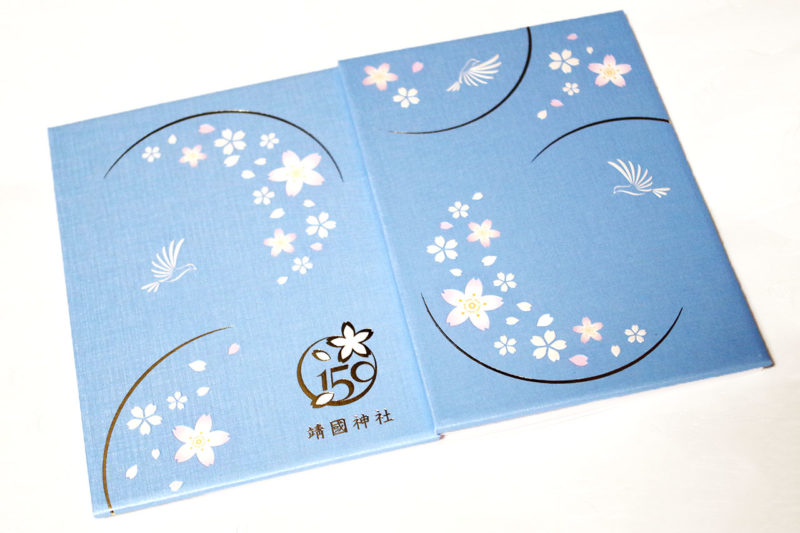

2019年に御創立百五十年を迎えたため記念御朱印帳も用意。

空色を基調としエンボス加工された桜や鳩がデザインされたもので2019年年末まで頒布された。

空色を基調としエンボス加工された桜や鳩がデザインされたもので2019年年末まで頒布された。

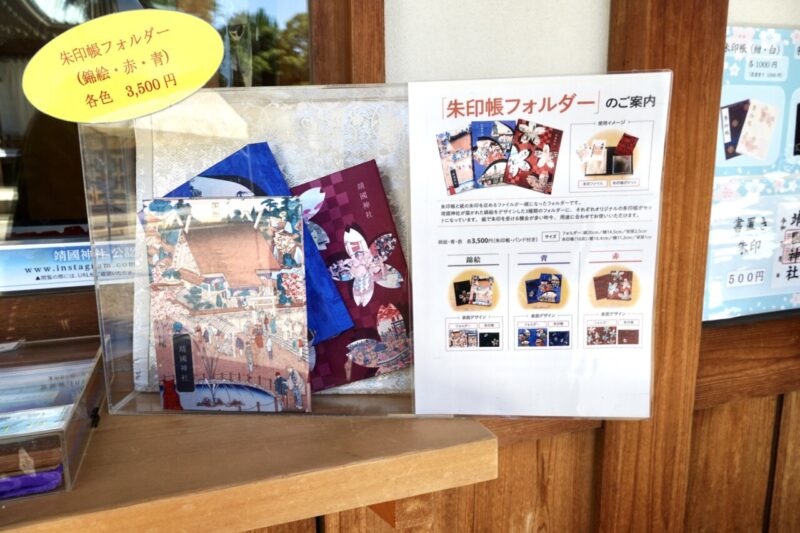

他に朱印帳フォルダーを用意(専用の御朱印帳付き)。

御朱印帳と書き置き(別紙)の御朱印を入れれるファイル型の朱印帳フォルダーで、当社の刺繍入り御朱印を保管する際にもぴったりとなっている。

御朱印帳と書き置き(別紙)の御朱印を入れれるファイル型の朱印帳フォルダーで、当社の刺繍入り御朱印を保管する際にもぴったりとなっている。

所感

東京招魂社として創建した当社。

戦前は国家神道の代表的施設として崇敬を集め、複雑な経緯を経て現在に至る。

英霊と呼ばれる人々を祀り、今も特殊な存在の神社であると思う。

物々しい雰囲気、警備員や警察官が多くいるのは当社ならではの光景とも云えるだろう。

特に終戦の日である8月15日は、一段と雰囲気の違う境内となる。

九段周辺を通る際は参拝するようにしているのだが、たまに正式参拝もしている神社。

参拝する際は、今の平和な世の中に対する感謝を伝えている。

様々な思惑が重なる地であるため、なるべく客観的な記事としたが、改めて平和を願い日々の感謝を実感する、そうした神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(刺繍入り)

朱印所にて。

※2021年より刺繍入り御朱印を授与。

※祭事や季節に応じて限定御朱印を用意することあり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

1月1日-数量限定で「季節限定切り絵御朱印」「正月限定刺繍入り御朱印」

※浮世絵風の切り絵御朱印は四季ごとに別デザインで授与予定。正月限定は美濃和紙に刺繍入り。数量限定。最新情報は公式サイトにて。

通年で「社紋の刺繍入り御朱印」

※美濃和紙に刺繍入り。

- 大東亜戦争終戦80年記念・秋

- 通常

- 通常

- 2025年みたままつり限定/切り絵

- 大東亜戦争終戦80年記念・夏

- 2025年夜桜詣/切り絵

- 2025年春季限定/刺繍入り

- 大東亜戦争終戦80年記念・春

- 大東亜戦争終戦80年記念 冬

- 2025年正月限定

- 通常

- 通常

- 2024年みたままつり限定/切り絵

- 2024年夏季限定/刺繍入り

- 2024年夜桜詣/切り絵

- 2024年春季限定/刺繍入り

- 通常

- 2024年冬季限定/刺繍入り

- 2023年秋季限定/刺繍入り

- 通常

- 2023年夏季限定/刺繍入り

- 通常

- 2023年夜桜詣/刺繍入り

- 2023年春季限定/刺繍入り

- 通常

- 2022年秋季限定/刺繍入り

- 2022年夏季限定/刺繍入り

- 通常

- 2022年桜限定/刺繍入り

- 2022年冬季限定/刺繍入り

- 2021年秋季限定/刺繍入り

- 2021年夏季限定/刺繍入り/紫

- 刺繍入り/銀

- 通常

- 御創立百五十年記念/別紙

- 御創立百五十年記念

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

朱印所にて。

オリジナルの御朱印帳を複数用意。

通常のものは白色(社紋・桜柄)、紺色(社紋・霞文様)の2種類。

更に御朱印帳と書き置き(別紙)の御朱印を入れれるファイル型の朱印帳フォルダー(3,500円/専用の御朱印帳付き)も錦絵・赤・青の3色用意している。

- 社務所掲示

- 社務所掲示

御創立150年記念御朱印帳

初穂料:1,500円

朱印所にて。

2019年は御創立150年のため、記念御朱印帳が用意されていた。

空色を基調としエンボス加工された桜や鳩がデザインされたもの。

※2019年までで頒布終了。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

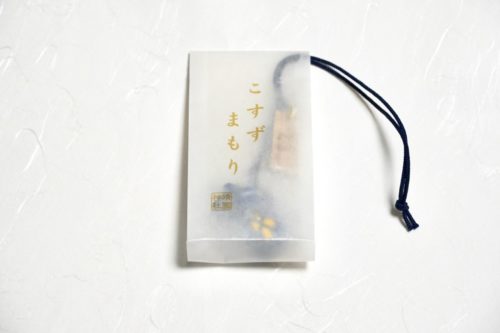

こすずまもり

初穂料:1,000円

授与所にて。

※御創立150年記念の限定お守り。

参拝情報

参拝日:2025/10/17(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/15(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/03/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/11(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/08/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/04/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/03/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/07/15(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/03/27(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/03/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/21(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/03/17(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/12(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/05(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/08/15(御朱印拝受)

参拝日:2017/08/11(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント