目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

平将門公を祀る築土明神

東京都千代田区九段北に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧田安郷(九段・飯田橋周辺)の鎮守。

平将門公を祀るために創建された神社で、幾度も遷座を繰り返している。

江戸時代には隣に牛込東部鎮守「筑土八幡神社」が並ぶ形で鎮座していた。

氏子崇敬者からは「築土明神」と呼ばれる事も多く、毎年正月に授与される勝守が有名。

神社情報

築土神社(つくどじんじゃ)

御祭神:天津彦火邇々杵尊

相殿神:平将門公・菅原道真公

社格等:村社

例大祭:9月15日

所在地:東京都千代田区九段北1-14-21

最寄駅:九段下駅

公式サイト:http://www.tsukudo.jp/

御由緒

天慶三年(940年)江戸城内豊島郡上平川村に創祀され、津久戸明神と称したのが始まりで、その後社名の改称、新宿区牛込その他の地に変遷後現在地に鎮座。(東京都神社庁より)

歴史考察

平将門の首を祀り将門塚の近くに創建・津久戸明神

社伝によると、天慶三年(940)に創建と伝わる。

平将門公を祀り「津久戸明神」と称した。

天慶三年(940)、承平天慶の乱(平将門の乱)にて平将門が討死。

朝敵として討たれた将門の首は平安京へ運ばれ、晒し首とされた。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

その後、将門縁の人々が密かに将門の首を平安京より持ち去り、武蔵国豊島郡上平河村津久戸(現・大手町の将門塚近く)の観音堂に祀って「津久戸明神」と称した。

これが当社の創建とされている。

将門の首については様々な伝説が残る。

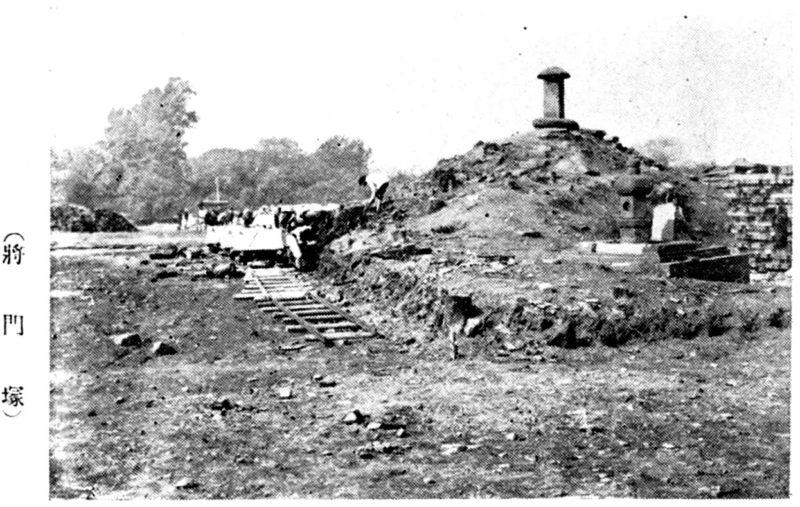

同じような伝承が伝わるのが将門の首塚と伝えられている大手町の「将門塚」。

古くから、将門の首は胴体を求めて白光を放って、将門が治めた関東を目指して空高く飛び去った、と云う伝説が残る。

飛び去った首は途中で力尽きて地上に落下したとされていて、各地に残る「将門の首塚伝説」はこうしたものによる。

この「将門塚」は現在も東京都の旧跡として残されている。(2021年に改修)

かつては盛土があり内部に石室があったため、将門の古墳であったとされている。

かつては盛土があり内部に石室があったため、将門の古墳であったとされている。

盛土があり古墳として崇敬されていた様子が伝わる。

古くはこうした首塚であったのだろう。

この首塚は東国武将から崇敬を集めた。

当社の創建の地もこの将門塚周辺であったため、かつては将門伝説が根付いていた事が分かる。

当社には、将門の首を持ち帰った際に使われた首桶や、かつては将門の首そのものが安置されていたとも伝わっており、篤く信仰されていた。

首桶は東京大空襲によって焼失してしまい写真が残るだけとなっている。

中世の遷座・田安郷鎮守の田安明神と称される

文明十年(1478)、太田道潅が江戸城の北西に社殿を造営し遷座。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

天文二十一年(1552)、上平河村の田安郷(現・九段坂上周辺)に遷座。

江戸城田安門付近に鎮座していた事から「田安明神」とも呼ばれるようになったと云う。

江戸時代には筑土八幡神社と隣接・築土明神と称される

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

江戸城拡張のため下田安牛込見附米倉屋敷跡(現・JR飯田橋駅付近)に遷座。

元和二年(1616)、江戸城外濠拡張のため「筑土八幡神社」隣に遷座。

これを機に「築土明神」に改称。

当社が「筑土八幡神社」の隣に遷座したのは、当社の別当寺「成就院楞厳寺」(現・廃寺)が天正年間(1573年-1593年)に筑土八幡町に移転していたため、当社も続く形で移転したものと思われる。

当社は「筑土八幡神社」の隣に遷座したものの、当社の氏子の大半は「田安明神」と呼ばれていた頃の旧鎮座地に留まった。

そのため江戸時代は当社の氏子地域の中に当社がなく、当社と氏子地域が離れるという事態になっていた。

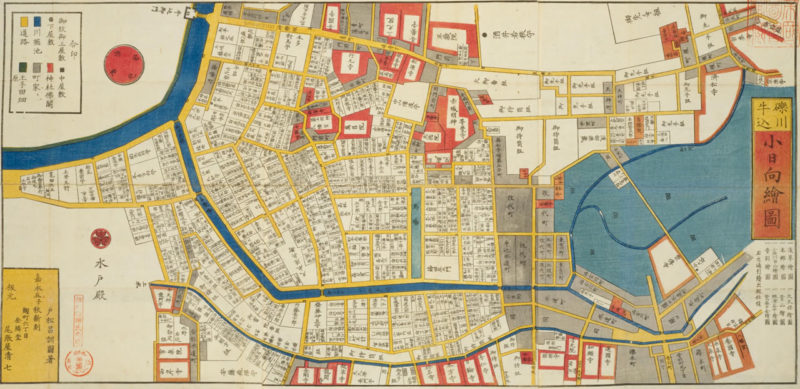

江戸切絵図から見る築土明神

当社と「筑土八幡神社」が並び立っていた様子は、江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の牛込・磔川周辺の切絵図。

右下が北の切絵図となっており、当社は図の中央に描かれている。

左に見えるのが江戸城へ繋がる牛込御門。

「八幡宮」「築土明神」と記されているのが当社の鎮座地。

「八幡宮」が「筑土八幡神社」で「筑土明神」が当社。

同じ境内に隣接するように鎮座していた事が窺える。

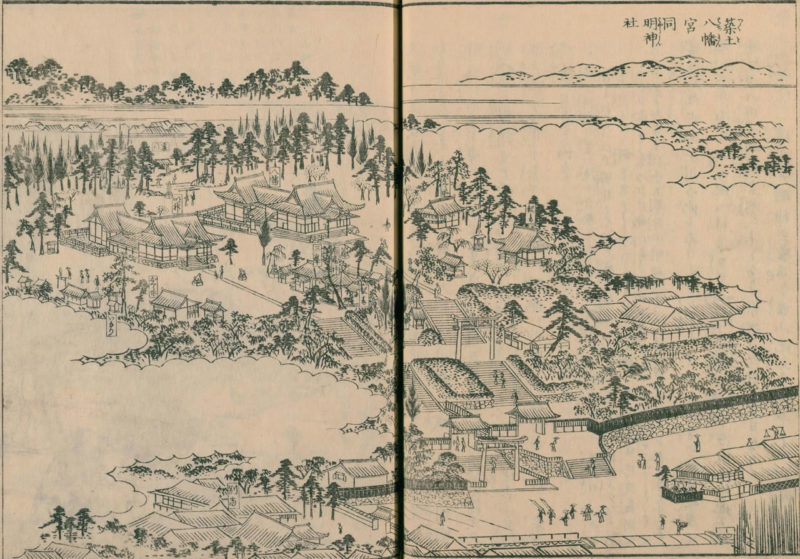

江戸名所図会に描かれた築土明神

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「築土八幡宮」「同明神社」として描かれている。

二社が並び立つ様子が実に分かりやすく描かれている。

同じ境内にありながらもあくまで別々の神社として機能していた様子も窺える。

それぞれ別々に参道、鳥居、神門などが設けられている。

立派な社殿が並び立つ形で鎮座。

左手にあったのが当社で、右手が「筑土八幡神社」であった。

「筑土八幡神社」が鎮座していた場所に江戸城普請のため当社が遷座してきて、そのまま並び立って存続していった様子が分かる。

明治以降の歩み・戦後の再建と遷座

明治になると神仏分離。

明治七年(1874)、天津彦火邇々杵尊を主祭神へ変更。

「築土明神」から「築土神社」へ改称。

「築土明神」から「築土神社」へ改称。

御祭神の変更は明治政府が朝敵であった将門公を主祭神にしている事を問題視したため。

教部省の指示により将門公は相殿に格下げされてしまう。

明治四十年(1907)、村社に列する。

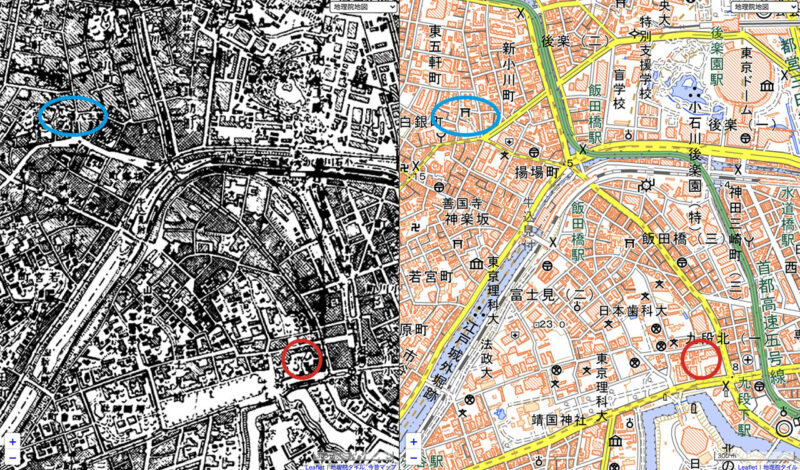

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

青円で囲った箇所が当時の当社の鎮座地。

「築土八幡」と記してあって「筑土八幡神社」と当社が隣接して鎮座していた。

赤円で囲った箇所が現在の当社の鎮座地。

明治の古地図にも神社の地図記号を見る事ができて、神社が鎮座していた事が分かる。

これが現在の境内末社である「世継稲荷神社」である。

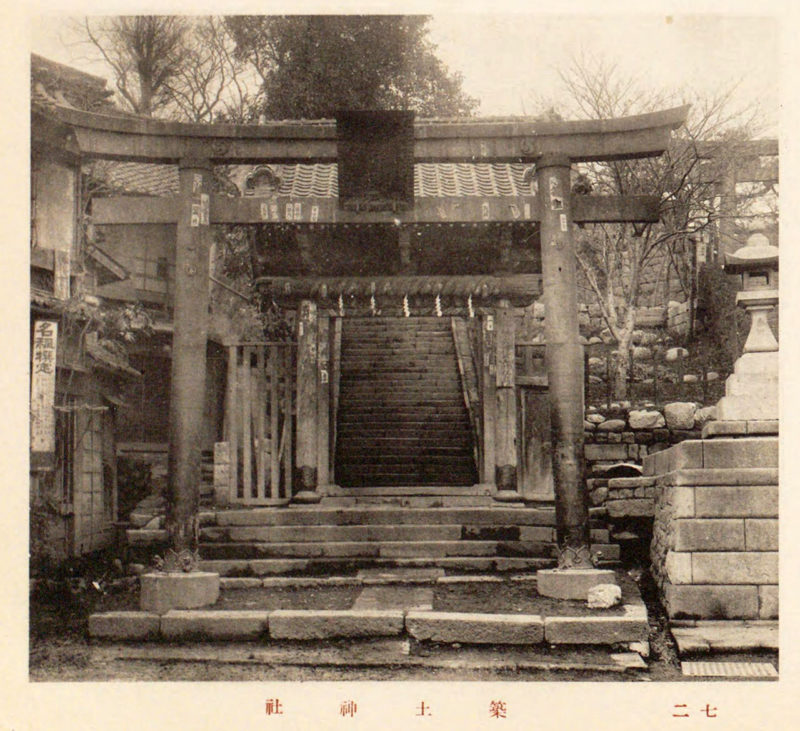

「築土神社」として掲載された当社の様子。

戦前かつ関東大震災前の貴重な当時の様子を見る事ができる。

「筑土八幡神社」と並び鎮座していた当時の社殿。

右側にもうっすらと鳥居を見る事ができ、それが「筑土八幡神社」の鳥居。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿など多くが焼失。

代々伝わっていった将門公の首桶や肖像画などの社宝も焼失してしまっている。

昭和二十一年(1946)、再建に際して千代田区富士見へ遷座。

区所有地を無償で譲り受ける形で社殿を再建している。

こうして戦後の復興の中で、300年以上続く「筑土八幡神社」と隣に並ぶ形での鎮座は終わる事となる。

当社の氏子地域は、「筑土八幡神社」の隣に遷座する前の「田安明神」と呼ばれていた時代の氏子地域を引き継いでいたため、江戸時代から長い間、氏子地域と当社が離れた場所にあるという状況になっていた。

再建にあたって本来の氏子地域に戻そうという機運が高まり遷座したとされている。

昭和二十九年(1954)、区立中学校の建設予定地と境内が重なるため、区所有地を譲り受けていた当社はもう1度移転を余儀なくされ「世継稲荷神社」の境内へ遷座。

これが現在の鎮座地となる。

平成二年(1990)、御鎮座1050年記念大祭を斎行。

平成六年(1994)、社殿老朽化に伴い社殿を新築し、境内に地上8F建てのオフィスビルが完成。

同年、境内末社の木津川天満宮に祀られていた菅原道真公を相殿に祀った。

同年、境内末社の木津川天満宮に祀られていた菅原道真公を相殿に祀った。

九段北1・2丁目、九段南1・2丁目、飯田橋1-4丁目、一ツ橋1丁目、富士見1・2丁目、北の丸公園で、北の丸公園にある「日本武道館」も当社の氏子地域である。

境内案内

九段下駅近く・坂途中のオフィスビル奥に鎮座

最寄駅は九段下駅になり徒歩すぐで、九段北一丁目の交差点の西側にある急な坂の途中。

坂の途中左手に朱色の鳥居。

坂の途中左手に朱色の鳥居。

平成六年(1994)に建てられた九段アイレックスビルの奥に境内が広がる。

平成六年(1994)に建てられた九段アイレックスビルの奥に境内が広がる。

鳥居の前に一対の狛犬。

平成六年(1994)奉納の狛犬。

平成六年(1994)奉納の狛犬。

現在の社殿が新築される際に奉納されたもの。

現在の社殿が新築される際に奉納されたもの。

鳥居を潜るとビルの柱の間を突っ切る形の参道。

都会の現代的な空間。

都会の現代的な空間。

千代田区内最古・江戸時代の凛々しい狛犬

参道の途中に一対の狛犬。

この狛犬は安永九年(1780)に奉納されたもの。

この狛犬は安永九年(1780)に奉納されたもの。

千代田区内最古の狛犬で区指定有形民俗文化財。

千代田区内最古の狛犬で区指定有形民俗文化財。

狛犬のすぐ近くに手水舎。

龍の吐水口で身を清める事ができる。

龍の吐水口で身を清める事ができる。

平成に新築されたビルの奥の社殿

ビルを抜けると正面やや右に社殿。

社殿は平成六年(1994)に新築されたもの。

社殿は平成六年(1994)に新築されたもの。

鉄筋コンクリート造にて新築された。

鉄筋コンクリート造にて新築された。

手狭な境内ながら迫力ある社殿。

手狭な境内ながら迫力ある社殿。

巴紋の他、将門公が使用したと伝わる九曜紋も施されている。

巴紋の他、将門公が使用したと伝わる九曜紋も施されている。

ビルの奥に鎮座しているが、社殿がある場所は吹き抜けの空間となっていて配慮を感じる造り。

ビルの奥に鎮座しているが、社殿がある場所は吹き抜けの空間となっていて配慮を感じる造り。

境内社の世継稲荷神社・力石・繋ぎ馬の天水桶

社殿の右脇には境内社の世継稲荷神社へ続く参道。

世継稲荷神社の案内板。

世継稲荷神社の案内板。

奥にあるのが境内社の世継稲荷神社。

奥にあるのが境内社の世継稲荷神社。

嘉吉元年(1441)に当地に創建したと伝わるお稲荷様。

嘉吉元年(1441)に当地に創建したと伝わるお稲荷様。

当社が「田安明神」と呼ばれていた頃から鎮座していて古くは「田安稲荷」と呼ばれた。

当社が「田安明神」と呼ばれていた頃から鎮座していて古くは「田安稲荷」と呼ばれた。

二代将軍・徳川秀忠が参詣した際、橙(だいだい)の木があるのを見て、これが「代々」と同音であったことから「代々世を継ぎ栄える宮」と称賛し「世継稲荷」と称されたと伝わる。

二代将軍・徳川秀忠が参詣した際、橙(だいだい)の木があるのを見て、これが「代々」と同音であったことから「代々世を継ぎ栄える宮」と称賛し「世継稲荷」と称されたと伝わる。

「田安明神」と称された当社が遷座した後もこの地に留まり、戦後になって当社が「世継稲荷神社」の境内に遷座してきて末社と云う形で整備された。

「田安明神」と称された当社が遷座した後もこの地に留まり、戦後になって当社が「世継稲荷神社」の境内に遷座してきて末社と云う形で整備された。

お稲荷様を守護する神狐像。

お稲荷様を守護する神狐像。

その近くに力石。

近隣の村民たちが力比べに使ったもの。

近隣の村民たちが力比べに使ったもの。

区指定有形民俗文化財。

区指定有形民俗文化財。

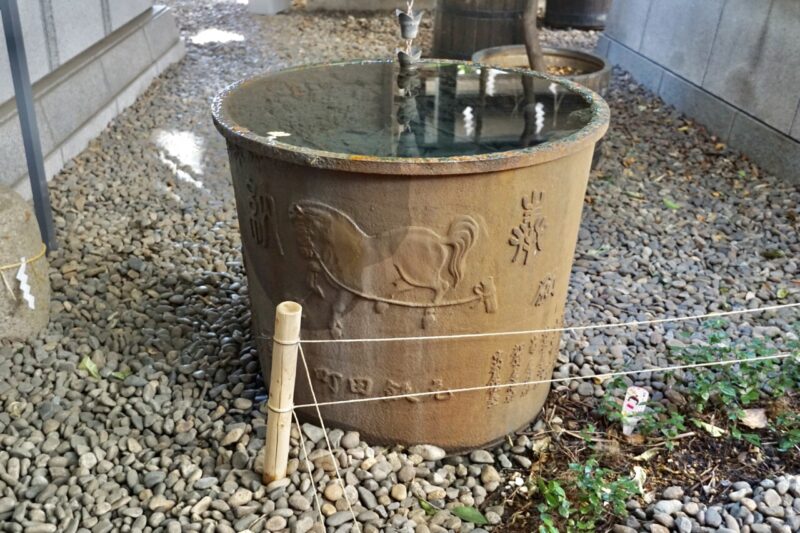

その近くに天水桶。

文政元年(1818)に奉納されたもので繋ぎ馬(つなぎうま)が彫られている。

文政元年(1818)に奉納されたもので繋ぎ馬(つなぎうま)が彫られている。

九曜紋や繋ぎ馬の御朱印・正月期間限定の勝守

御朱印は社務所にて。

ビルの内部が社務所となっている。

ビルの内部が社務所となっている。

こちらで御朱印や授与品を頂ける。

こちらで御朱印や授与品を頂ける。

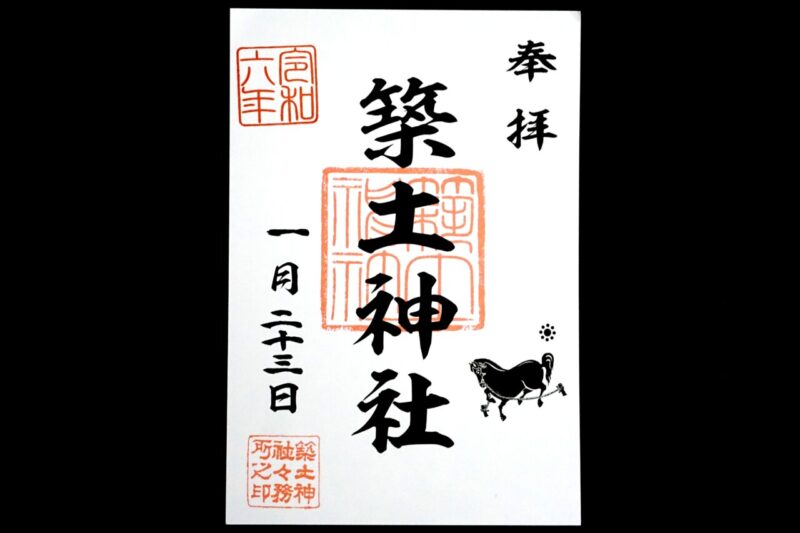

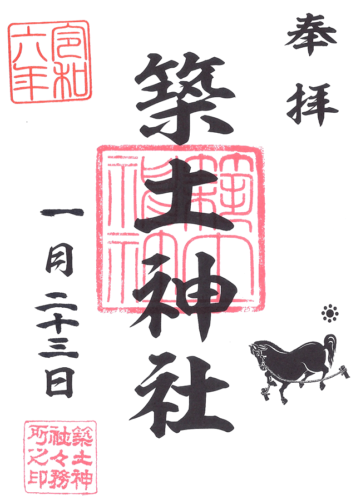

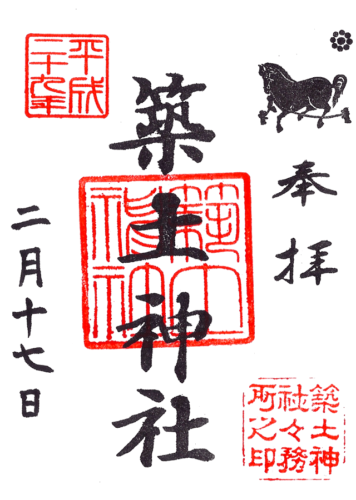

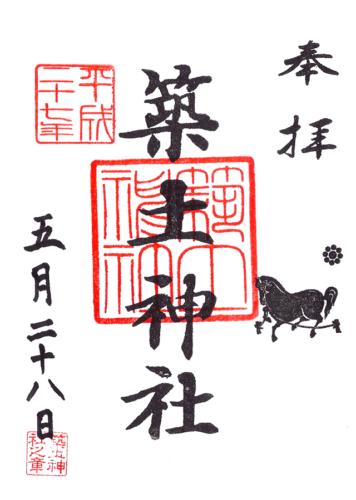

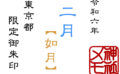

御朱印には「築土神社」の朱印に「築土神社々務所之印」の印。

平将門公ゆかりの九曜紋や繋ぎ馬も押印。(2024年現在は別紙での授与のみ)

平将門公ゆかりの九曜紋や繋ぎ馬も押印。(2024年現在は別紙での授与のみ)

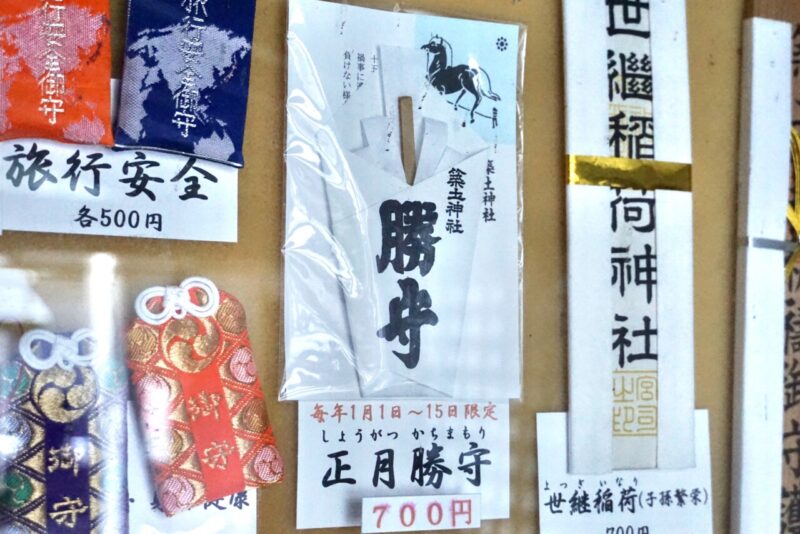

正月期間(毎年1月1日-1月15日まで)には、「勝守(かちまもり)」という御守が頒布。

多くの勝利を収めた将門公に因んだ当社独自の御守で「勝利を収める御守」として人気が高い。

多くの勝利を収めた将門公に因んだ当社独自の御守で「勝利を収める御守」として人気が高い。

所感

平将門を祀る神社として崇敬を集めた当社。

幾度も遷座を繰り返しており、江戸時代から戦後までは「筑土八幡神社」と並ぶように鎮座。

戦後も2度の遷座によって現在の鎮座地となるが、現在の鎮座地はかつて「田安明神」と呼ばれていた地域であり、長年かけて当社の氏子地域に戻ってきたと云える。

当社が幾度も遷座されたのは様々な事情があっただろうが、平将門という御祭神の影響を強く受けたとも思える。

将門公は時代と共に評価が変遷しており、祟りのある御霊信仰として、江戸鎮守の守り神として、朝敵として、様々な評価や思惑が入り混じり、複雑な経緯を経て現在に至っているのであろう。

将門公を崇敬する人にとっては古くから大切な神社であり、今も多くの崇敬を集めている。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

- 2024年

- 2021年

- 2017年

- 2015年

授与品・頒布品

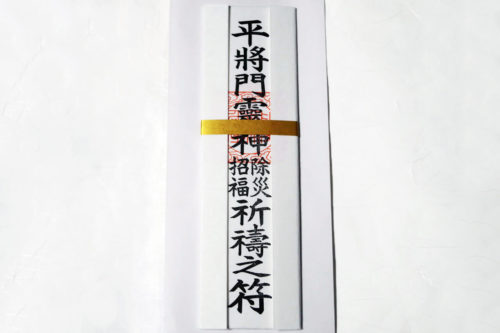

平将門霊神御札

初穂料:1,000円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2023/01/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/02/17(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/28(御朱印拝受)

コメント