神社情報

鳥海山大物忌神社 吹浦口之宮(ちょうかいざんおおものいみじんじゃ ふくらくちのみや)

御祭神:大物忌神(倉稲魂命・豊受姫神と同神)・月山神(月読命)

社格等:出羽国一之宮・延喜式内社(名神大社)・国幣中社・別表神社

例大祭:5月4日

所在地:山形県飽海郡遊佐町大字吹浦字布倉1

最寄駅:吹浦駅

公式サイト:http://www9.plala.or.jp/thoukai/

御由緒

社伝によれば、第十二代景行天皇の御代当国に現れ、神社の創祀は第二十九代欽明天皇二十五年(564)の御代と伝えられている。鳥海山は活火山で、噴火などの異変が起こると朝廷から奉幣があり鎮祭が行われた。本殿は山頂に鎮座し、麓に「口ノ宮」と呼ばれる里宮が吹浦と蕨岡の二ヶ所に鎮座する。

大物忌神社は貞観四年(862)十一月官社に列し、延喜式神名帳には名神大社として、吹浦鎮座の月山神社と共に収載されている。後に出羽国一之宮となり、朝野の崇敬を集めた。特に歴代天皇の崇敬篤く、八幡太郎義家の戦勝祈願、北畠顕信の土地寄進、鎌倉幕府や庄内藩主の社殿の造修など時々の武将にも篤く崇敬されてきた。

中世、神仏混淆以来、鳥海山大権現として社僧の奉仕するところとなったが、明治三年(1870)神仏分離に際し旧に復して大物忌神社となり、明治四年(1871)五月吹浦口ノ宮が国幣中社に列したが、同十三年(1880)七月に山頂本殿を国幣中社に改め、同十四年(1881)に吹浦・蕨岡の社殿を口ノ宮と称えて、隔年の官祭執行の制を定めた。昭和三十年(1955)に三社を総称して現社号となる。山頂の御本殿は、伊勢の神宮と同じく二十年毎に建て替える式年造営の制となっている。現在の御本殿は平成九年(1997)に造営された。

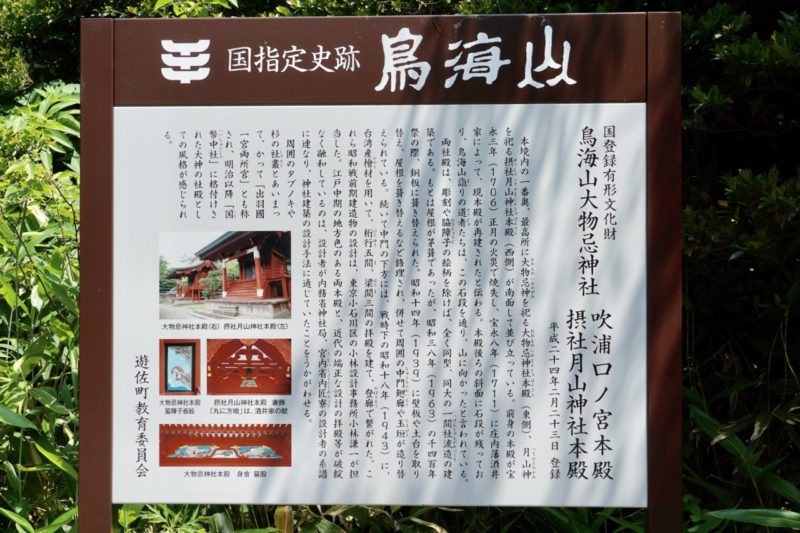

平成二十年(2008)には、山上本殿から口ノ宮にいたる広範な境内が、国の史跡に指定された。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/06/03

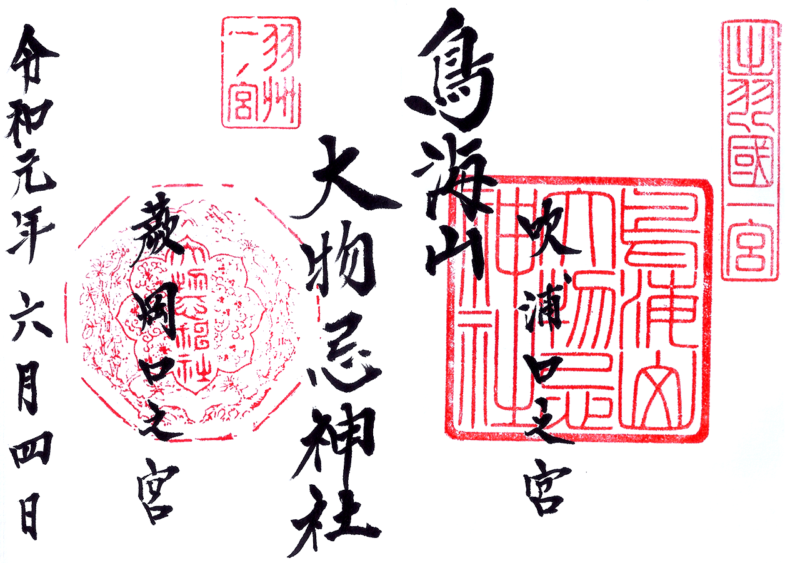

御朱印

初穂料:各300円

社務所にて。

※吹浦口之宮で里宮2社(吹浦口之宮・蕨岡口之宮)の御朱印を頂ける。(各300円)

※里宮2社の御朱印を見開きで頂く事もできる。

御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

鳥海山と鳥海湖をデザインした御朱印帳。

3色展開で、サイズは大サイズ。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

交通安全御守護ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

出羽国一之宮・里宮の吹浦口之宮

山形県飽海郡遊佐町大字吹浦字布倉に鎮座する神社。

出羽国の一之宮で、延喜式神名帳に記載された式内社(名神大社)。

旧社格では国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

鳥海山頂の「山頂御本社」と、鳥海山麓の里宮(口之宮)である「吹浦口之宮」「蕨岡口之宮」を総称して「鳥海山大物忌神社」と称しており、こちらでは「吹浦口之宮」を中心に書かせて頂く。

出羽富士とも称される鳥海山を神体山として、古くから鳥海山の山岳信仰の中心を担ってきた。

現在は境内全体が国の史跡に指定されている。

吹浦に伝わる伝承・鳥海山に宿る大物忌神

社伝によると、第十二代景行天皇の御代に大物忌神が当国に出現したと云う。

鳥海山の山岳信仰の中心を担う「鳥海山大物忌神社」は、現在は鳥海山頂の「山頂御本社」・鳥海山麓の里宮(口之宮)「吹浦口之宮」「蕨岡口之宮」を総称して「鳥海山大物忌神社」と称するが、古くから鳥海修験や拠点となった多くの登拝口(主要でも吹浦・蕨岡・小滝・矢島の4箇所)があり、各登拝口ごとに異なる伝承が伝わる上、江戸時代までは対立していた歴史もあるため、定説や創建年代の特定は困難となっている。

神社の創祀は第二十九代欽明天皇二十五年(564)の御代と伝えられている。

大物忌大神を祀る神社として創建された。

鳥海山に宿るとされる神。

『記紀』には登場しない神で謎が多いが、鳥海山はヤマト王権の支配圏の北辺であり、大物忌神は国家を守る神、穢れを清める神ともされたと云う。

活火山であった鳥海山は度々噴火を繰り返し、鳥海山の噴火は大物忌神の怒りであると考えられ、噴火の度に朝廷より高い神階が授けられた。

当社では稲荷神である倉稲魂命や「伊勢神宮外宮」の豊受大神と同神としている。

大同元年(806)、山頂より吹浦村に勧請されたとしている。

鳥海山は活火山で、噴火などの異変が起こると朝廷から奉幣があり鎮祭が行われた。

山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活火山。

古くは鳥海山と呼ばれておらず、山そのものが「大物忌神」と神の名で呼ばれていたと見られており、山岳信仰によって朝野からの崇敬を集めた。

鳥海山は、山頂に雪が積もった姿が富士山に似ているため、出羽富士(でわふじ)とも呼ばれる。

但し、鳥海山は場所によって全く違う表情を見せるのが特徴で、上画像は秋田県湯沢市側から見た鳥海山。

但し、鳥海山は場所によって全く違う表情を見せるのが特徴で、上画像は秋田県湯沢市側から見た鳥海山。

こちらは吹浦近くから見た鳥海山。

こちらは吹浦近くから見た鳥海山。

更に蕨岡近くから見た鳥海山で、全く違う姿を見せている。

更に蕨岡近くから見た鳥海山で、全く違う姿を見せている。

吹浦の独自伝承として、宝永二年(1705)に寺社奉行所に提出した文書に、慈覚大師(円仁)が開基したとの記載もある。

第三代天台座主。

遣唐使で渡海した入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の1人で、帰国後は目黒不動尊として知られる「瀧泉寺」など、関東や東北といった東日本に円仁伝承が残る寺社が多く存在しており、後に円仁派は山門派と称された。

式内社に列する古社・出羽国一之宮

平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』には当社の記録が残る。

貞観四年(862)、『日本三代実録』に階位を授かる記述が見られ、更に官社に指定された。

『日本三代実録』には「大物忌神社が飽海郡山上にある」として記載されていて、山頂に鎮座していた事が窺える。

日本の正史とされる六国史(りっこくし)の第六にあたる歴史書。

平安時代に編纂され、編者は藤原時平・菅原道真・大蔵善行・三統理平とされる。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』には「出羽国飽海郡 大物忌神社」として記載。

式内社の中でも最高位である名神大社に列した。

同様に名神大社に列した「出羽国飽海郡 月山神社」は、吹浦鎮座の月山神とされている。

現在、当社(吹浦口之宮)の本殿は2つ並ぶ形となっているが、右が大物忌神・左が月山神で、この月山神も式内社と云う事になる。

現在、当社(吹浦口之宮)の本殿は2つ並ぶ形となっているが、右が大物忌神・左が月山神で、この月山神も式内社と云う事になる。※月山山頂に鎮座する「月山神社本宮」(山形県東田川郡)も論社である。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

『延喜主税式』には、祭祀料2,000束を国家から授かっている事が記載。

当時、国家の正税から祭祀料を受けていたのは陸奥国一之宮「鹽竈社(現・志波彦神社・鹽竈神社)」、伊豆国一之宮「三島社(現・三嶋大社)」、淡路国二之宮「大和大国魂社(現・大和大国魂神社)」と他に3社しかなく、当社が国家から特別の扱いを受けていた事が窺える。

いつしか出羽国(現・山形県と秋田県)の一之宮として崇敬を集めたとして知られる。

日本最北の一之宮として崇敬を集めた。

日本最北の一之宮として崇敬を集めた。

令制国で最も社格の高いとされた神社。

「一の宮」「一宮」とも。

神仏習合と各登拝口で発展した鳥海修験

鳥海山の山岳信仰は、平安時代より徐々に神仏習合。

中世には本地垂迹により「鳥海山大権現」と称され、社僧が奉仕をしたと云う。

日本の八百万の神々は、実は様々な仏が化身として日本の地に現れた権現であるとする考え。

次第に鳥海山において行われた修験道「鳥海修験」が発展。

神そのものとして信仰を集めた鳥海山は、各登拝口ごとに修験が発展しいく事になる。

・吹浦口(山形県飽海郡遊佐町)現在の「鳥海山大物忌神社吹浦口之宮」

・蕨岡口(山形県飽海郡遊佐町)現在の「鳥海山大物忌神社蕨岡口之宮」

・小滝口(秋田県にかほ市)現在の「金峰神社」

・矢島口(秋田県由利本荘市)現在の「木境大物忌神社」

他に滝沢口・院内口などの登拝口があった。

各登拝口の修験者は、それぞれの信徒が一定の勢力を構成した上、天台宗系の本山派と真言宗系の当山派に分かれて対立を深め、争いが度々行われた他、それぞれ別の伝承などが生み出されていく事にも繋がる。

朝廷や武家からの崇敬・庄内藩による再建

中世以降も朝廷や武家などから崇敬を集めたと云う。

古くから朝廷・歴代天皇からの崇敬が篤かった事は史書などからも窺える。

平安時代後期、源義家(八幡太郎)が戦勝祈願。

源頼義(みなもとのよりよし)の長男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した。

奥州を舞台とした「前九年の役」や「後三年の役」で活躍。

関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事が多く、新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

正平十三年/延文三年(1358)、北畠顕信が南朝復興と出羽国静謐を祈願した寄進書を奉納。

さらに土地寄進を行った。

さらに土地寄進を行った。

南北朝時代の公卿、左近衛少将に任ぜられ、春日少将と称した。

後醍醐天皇に従い南朝方に与した。

当社に寄進書を奉納した事から出羽国にいたとされるが、それ以降の足跡は不明となっている。

鎌倉幕府や庄内藩主の社殿の造修など時々の武将にも篤く崇敬された。

江戸時代の当社(吹浦口之宮)記録としては以下のものが残る。

宝永三年(1706)、正月の火災で本殿が焼失。

宝永八年(1711)、庄内藩酒井家によって本殿が再建。

「両所宮」とも称されこれが改修しつつ現存している。

「両所宮」とも称されこれが改修しつつ現存している。

江戸時代には一之宮や山頂争いが各登拝口で勃発

江戸時代に入ると、鳥海山の各登拝口の信徒が一定の勢力を構成。

それぞれ独自の信仰を持ち、対立を深め争いが行われるようになる。

承応三年(1654)、吹浦と蕨岡の論争が過熱し、遂には庄内藩や江戸寺社奉行に訴えが出された。

吹浦の信徒は、鳥海山の山頂に祀られている鳥海山大権現を、月山大権現と共に麓に勧請し「両所宮」(現・吹浦口之宮)として祀る信仰で、鳥海山と月山の神を神仏習合の中で「両所大菩薩」として祀っていた。

吹浦からの登拝は行っていたものの鳥海山中での修行は基本的に行わず、麓の両所宮を重視した信仰であったため、山頂の本社(権現堂)には関与していなかったとされる。

蕨岡の信徒は、山頂の鳥海山大権現の学頭別当と称して、直接的に鳥海山の山頂に奉仕。

蕨岡からの登拝の他、鳥海山中での厳しい修行も行われた。

信仰の違いが明確であったため、お互い対立をする形となっていた中、蕨岡の信徒が吹浦からの登山者を差し止めた事から両者の論争となり、庄内藩や江戸寺社奉行に訴えが出された形となる。

翌年、判決が出ることとなった。

更に、蕨岡と矢島の御堂建替論争、蕨岡と矢島の嶺境論争など、蕨岡を中心とした登拝口の論争や訴えが度々行われた。

宝永四年(1707)、社家・進藤曾太夫邦實は、吹浦の地位が低迷している事を嘆き、回復を計るために「一之宮」の名号を吹浦に許されることを庄内藩に訴願。

しかし、太夫の訴願は幕府の判決を戻すとして、太夫は出羽一国追放とされてしまう。

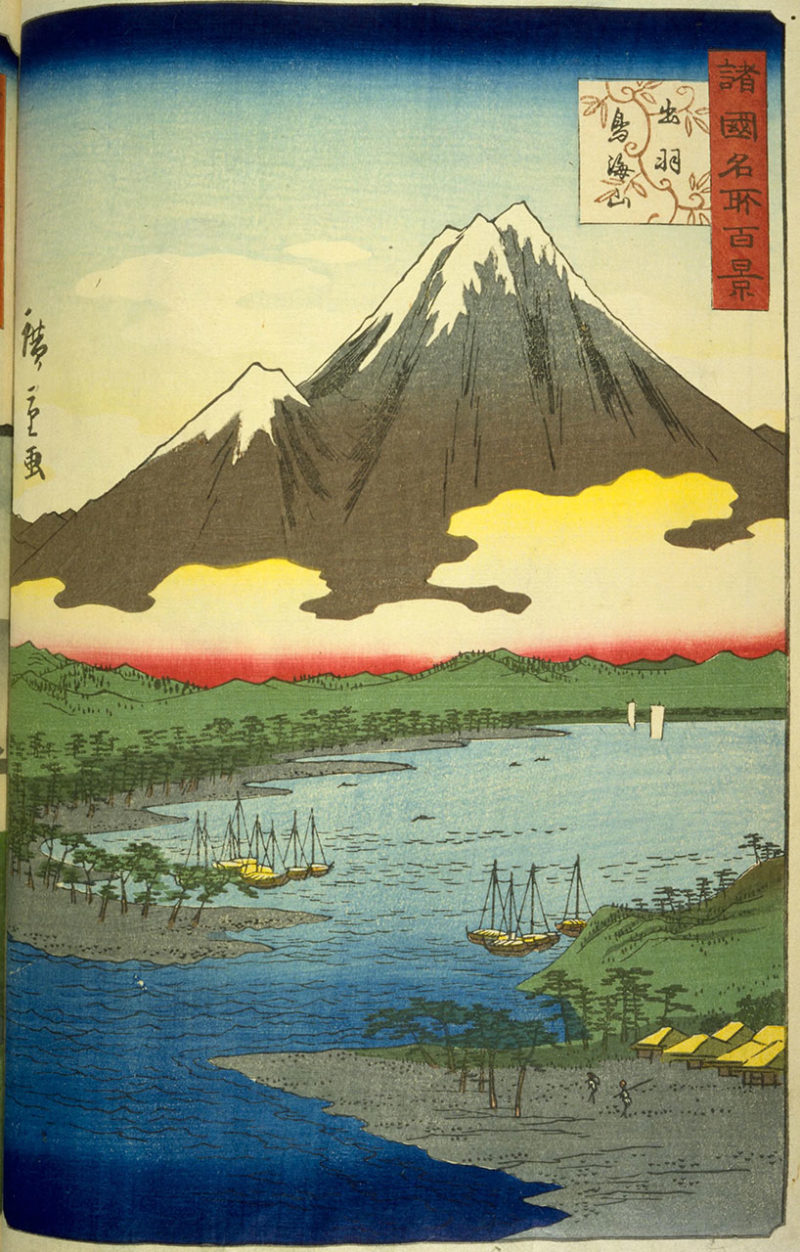

二代目歌川広重が『諸国名所百景』で描いた鳥海山

山岳信仰や修験道の霊場として信仰された鳥海山は、浮世絵としても描かれている。

二代目・歌川広重の浮世絵に鳥海山を見る事ができる。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などで代表される歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

山形県側から見た鳥海山の様子。

諸国の名所を取り上げた『諸国名所百景』に選出される程の名所であった。

なお、出羽国から選出されたのは鳥海山のみである。

神仏分離で吹浦が復権し国幣中社へ・その後の歩み

明治になり神仏分離。

江戸時代後期には鳥海山の山頂に直接奉仕していた蕨岡と比べて、地位が低迷していた吹浦であったが、神仏分離への対応では蕨岡に先行する形で、一気に復権する事となる。

明治二年(1869)、吹浦の信徒は全て神道を奉ずる事となる。

明治三年(1870)、吹浦の奉仕者達は神職となり、社号を「大物忌神社」へ改称。

明治四年(1871)、吹浦の「大物忌神社」が国幣中社に列する。

山頂の権現堂(現・本社)の管理も蕨岡ではなく吹浦が行う事となった。

山頂の権現堂(現・本社)の管理も蕨岡ではなく吹浦が行う事となった。

明治十二年(1879)、下拝殿を建立。

これが改築されつつ現存。

これが改築されつつ現存。

明治十三年(1880)、松方正義の意見により左大臣・有栖川宮熾仁親王から、山頂の権現堂を「大物忌神社」の本殿とし、吹浦と蕨岡の「大物忌神社」を、それぞれ里宮(後の口之宮)とする旨を通達が出され、翌年に実施された。

明治以降は登拝が盛んに行われ、鳥海山への山岳信仰は盛り上がりを見せた。

昭和十四年(1939)、本殿の改修が行われる。

昭和十八年(1943)、拝殿を建立。

この拝殿が現存。

この拝殿が現存。

昭和三十年(1955)、「鳥海山大物忌神社」は、鳥海山頂の「山頂御本社」と、鳥海山麓の里宮(口之宮)「吹浦口之宮」「蕨岡口之宮」の3つの社の総社号とされた。

昭和四十七年(1972)、鳥海ブルーラインが開通。

以後は観光の対象と見られる事が多くなり、徐々に山岳信仰としては薄れる事となった。

平成二十年(2008)、境内が国の史跡へ指定。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

鳥海山大物忌神社の里宮である吹浦口之宮

最寄駅の吹浦駅からは北へ徒歩数分の距離に鎮座、交通面を考えると自家用車での参拝が望ましい。

社頭に平成十一年(1999)建立の一之鳥居。

社頭に平成十一年(1999)建立の一之鳥居。

社号碑には「国幣中社 大物忌神社」とあり、明治二十二年(1889)に建立。

社号碑には「国幣中社 大物忌神社」とあり、明治二十二年(1889)に建立。

明治四年(1871)に吹浦の当社が国幣中社に列した。

明治四年(1871)に吹浦の当社が国幣中社に列した。

扁額には「正一位大物忌神社 鳥海山出羽国一宮」の文字。

扁額には「正一位大物忌神社 鳥海山出羽国一宮」の文字。

一之鳥居を潜ると東北らしい町並みの参道。

その先に二之鳥居。

その先に二之鳥居。

二之鳥居は両部鳥居。

その先、右手に手水舎。

その先、右手に手水舎。

水が流れ身を清める事ができる。

水が流れ身を清める事ができる。

石段の手前右手にある下拝殿

二之鳥居を潜ると参道の正面に急勾配の石段。

この石段の先に拝殿・本殿とあるが、石段の手前右手に立派な社殿。

この石段の先に拝殿・本殿とあるが、石段の手前右手に立派な社殿。

これは下拝殿と呼ばれる拝殿。

実に立派な造りで桁行七間(約16.8m)、梁間五間(約9.4m)。

実に立派な造りで桁行七間(約16.8m)、梁間五間(約9.4m)。

明治十二年(1879)に建立されたもので、国登録有形文化財。

明治十二年(1879)に建立されたもので、国登録有形文化財。

下拝殿の名の通り拝殿の役割を果たしており、急勾配の石段を上らずともここで参拝できる形。

下拝殿の名の通り拝殿の役割を果たしており、急勾配の石段を上らずともここで参拝できる形。

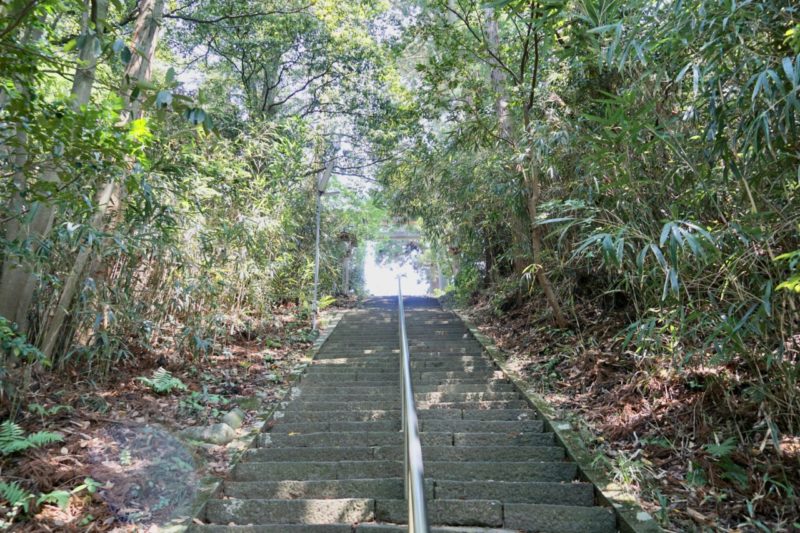

社殿へ繋がる急勾配の石段

参道の正面に急勾配の石段があり、その手前に一対の狛犬。

明治三十四年(1901)奉納の狛犬。

明治三十四年(1901)奉納の狛犬。

あまり状態はよくなく、阿吽共に顔面が崩れている。

あまり状態はよくなく、阿吽共に顔面が崩れている。

狛犬付近から振り返ると中々よい眺め。

狛犬付近から振り返ると中々よい眺め。

その先に急勾配の石段。

中々の急勾配で石段が続くため、上るのが辛い参拝者向けに下拝殿が用意されている程。

中々の急勾配で石段が続くため、上るのが辛い参拝者向けに下拝殿が用意されている程。

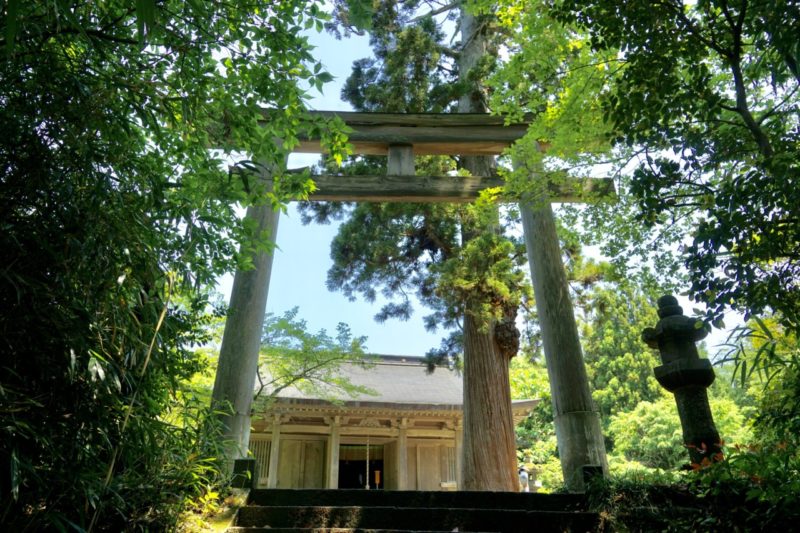

石段を上っていくとその先に三之鳥居。

石段を上っていくとその先に三之鳥居。

三之鳥居を潜ると社殿となる。

三之鳥居を潜ると社殿となる。

石段の上から見下ろした様子。

石段の上から見下ろした様子。

国登録有形文化財の社殿・2社並ぶ本殿は両所宮と称される

石段を上った先に立派な拝殿。

昭和十八年(1943)に造営された拝殿で、国の重要文化財。

昭和十八年(1943)に造営された拝殿で、国の重要文化財。

当時の台湾産檜材を用いて造営したと云う。

当時の台湾産檜材を用いて造営したと云う。

素朴ながらも端正な拝殿。

素朴ながらも端正な拝殿。

拝殿からは登廊で本殿の手前にある中門へと結ばれている。

拝殿からは登廊で本殿の手前にある中門へと結ばれている。

拝殿を横から見てみると本殿との位置関係が分かりやすい。

拝殿から登廊で繋がっており、その先にあるのが中門。

拝殿から登廊で繋がっており、その先にあるのが中門。

中門廻廊や玉垣は、昭和十四年(1939)に造り替えられたものが現存。

中門廻廊や玉垣は、昭和十四年(1939)に造り替えられたものが現存。

本殿は朱色の同型の本殿が2社並ぶ形なのが特徴的。

右に鎮座するのが鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の本殿で、左に鎮座するのが摂社・月山神社本殿。

右に鎮座するのが鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の本殿で、左に鎮座するのが摂社・月山神社本殿。

二柱を並ぶ形で祀る事から古くから「両所宮」と称された。(神仏習合時代は「両所大菩薩」とも)

二柱を並ぶ形で祀る事から古くから「両所宮」と称された。(神仏習合時代は「両所大菩薩」とも)

拝殿左手の石段より境内社への道が続くが、そちらから本殿を眺める事が可能。

拝殿左手の石段より境内社への道が続くが、そちらから本殿を眺める事が可能。

手前にあるのが月山神社本殿で奥が鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の本殿で、どちらも宝永八年(1711)に庄内藩酒井家によって再建されたものが、改修されつつ現存。

手前にあるのが月山神社本殿で奥が鳥海山大物忌神社吹浦口之宮の本殿で、どちらも宝永八年(1711)に庄内藩酒井家によって再建されたものが、改修されつつ現存。

境内社・御池・境外にはパワースポットの丸池様

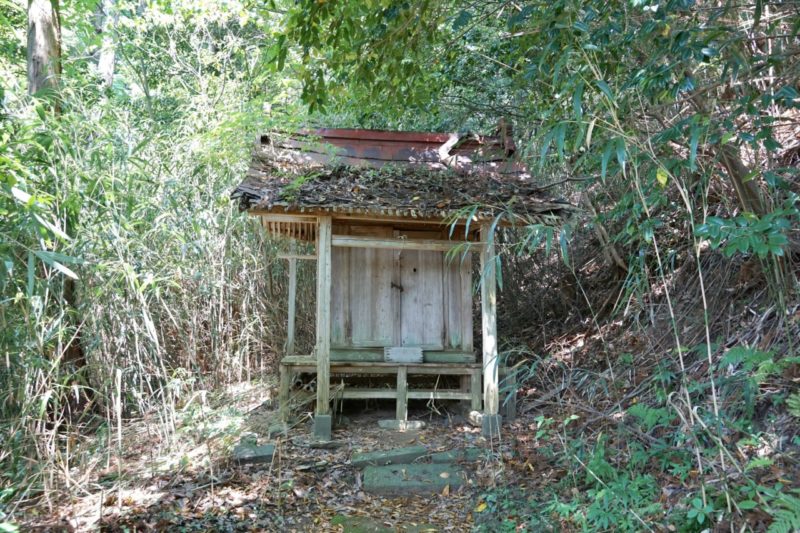

急勾配の石段の手前、左手に境内社の風神社。

その奥には吹浦簡易水道第二水源地。

その奥には吹浦簡易水道第二水源地。

石段を上り拝殿の左手より境内社への参道。

分かりにくいが拝殿の左手に参道が用意されている。

分かりにくいが拝殿の左手に参道が用意されている。

この石段を上ると境内社が3社。

この石段を上ると境内社が3社。

左手は白山姫神社で、右手2社が雷電神社。

左手は白山姫神社で、右手2社が雷電神社。

二之鳥居を潜って右手に御池。

中央の島はオノコロ島と称される。

中央の島はオノコロ島と称される。

日本神話や『記紀』に登場する島。

イザナギ・イザナミによる国生み神話で知られ、神々がつくり出した最初の島の名。

当社の御池の島もこうした日本神話から付けられたとみられる。

また当社の境外になるが、当社から東へ1kmほど行くと「丸池様」と呼ばれる池がある。

当社が管理する境内地の1つで、パワースポットとして知る人ぞ知るエリア。

当社が管理する境内地の1つで、パワースポットとして知る人ぞ知るエリア。

直径20m、水深5m、鳥海山から湧き出る湧水だけで満たされた池。

晴れた日に行くとエメラルドグリーンの池を見る事ができる。

当社の境内地のため一定以上は立入禁止、原生林となっている。

住所:山形県飽海郡遊佐町吹浦字七曲堰東56

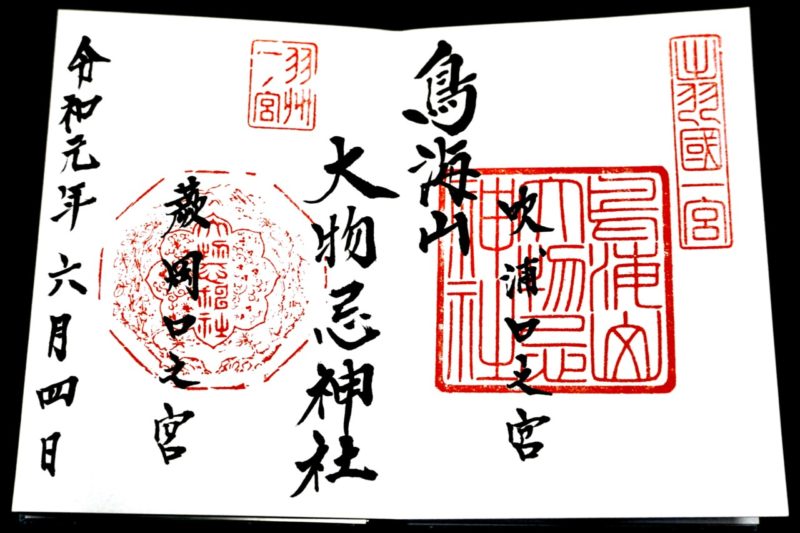

吹浦口之宮と蕨岡口之宮の両方の御朱印を頂ける

現在、鳥海山頂の「山頂御本社」と、鳥海山麓の里宮(口之宮)である「吹浦口之宮」「蕨岡口之宮」を総称して「鳥海山大物忌神社」と称するが、「吹浦口之宮」の社務所で、「吹浦口之宮」「蕨岡口之宮」のどちらの御朱印も頂く事ができる。

2019年6月に参拝時は吹浦口之宮と蕨岡口之宮の御朱印を見開きで頂いた。

右が吹浦口之宮の御朱印で、左が蕨岡口之宮の御朱印となり、中央に「鳥海山大物忌神社」の墨書き。

右が吹浦口之宮の御朱印で、左が蕨岡口之宮の御朱印となり、中央に「鳥海山大物忌神社」の墨書き。

鳥海山と鳥海湖がデザインされた大サイズの御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

鳥海山と鳥海湖をデザインした秀逸な御朱印帳で、3色展開。

鳥海山と鳥海湖をデザインした秀逸な御朱印帳で、3色展開。

他にも色々と授与品を用意しているので頂くのもよいだろう。

所感

出羽国一之宮であり古くから多くの信仰を集めた当社。

活火山の鳥海山はヤマト王権の頃から信仰の対象だったようで、古くは山を大物忌神と云う神の名で呼んでいたように、山自体を神として信仰していた事が窺える。

神仏習合が行われ、鳥海修験の発展と共に、登拝口ごとでの対立も深まる事となる。

吹浦は有力な登拝口の1つであったが、麓の吹浦に、鳥海山の山頂の鳥海山大権現を、月山大権現と共に麓に勧請し「両所宮」として祀り重視したため、山頂の本社へ関与をしておらず、山頂へ奉仕していたのは蕨岡であった。

そうした対立の中で、明治の神仏分離を迎え、吹浦はいち早く神仏分離に対応し復権、結果的に現在のような山頂の御本社と、里宮である吹浦・蕨岡の2社を総称して「鳥海山大物忌神社」と呼ぶようになり、現在は吹浦口之宮が中心となり管理する形となっている。

様々な歴史があった上で、両所宮と称された当社はとても素晴らしい信仰の場であり、特に急勾配の石段を上った先の本殿近くは、凛とした空気を感じる実に良い場所である。

鳥海山へ登拝も行うのが最も良い手段ではあるが、気軽に登拝できないため、こうして麓の里宮(口之宮)で、鳥海山への山岳信仰の一端を感じる事ができるのは、心の底から有り難いと思う。

神社画像

[ 社号碑・一之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 下拝殿 ]

[ 石碑 ]

[ 石段 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 石段 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 拝殿 ]

[ 登廊 ]

[ 本殿 ]

[ 御神木 ]

[ 境内社参道 ]

[ 白山姫神社・雷電神社 ]

[ 境内社 ]

[ 風神社 ]

[ 女坂 ]

[ 社務所 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 石灯籠 ]

[ 御池 ]

[ 斎館 ]

[ 案内板 ]

コメント